Denise Bottmann's Blog, page 2

December 3, 2024

November 3, 2024

werther em português

Traduçõesde Werther em português

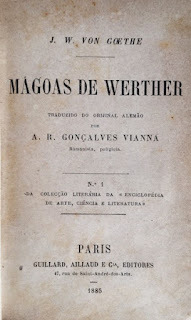

Portugal

JoãoAntonio da Fonseca, Cartas selectas deWerther, traduzidas do francez (1796), Manuscritos da Livraria, Real MesaCensória, Arquivo Nacional Torre do Tombo. Manteve-se inédita até a publicaçãosob curadoria e introdução de Maria Antônia Gaspar Teixeira. Porto: Afrontamento,ILCML: 2018

Anônimo, Werther. História alemã escrita pelo doutor Goethe e traduzida em portuguez.Lisboa: Rollandiana, 1821 [São Paulo: Hedra, 2006 (introdução de Oliver Tolle),com o título O sofrimento do jovemWerther].

E. A. Vidal: Werther (excertos). Lisboa: semanário Archivo Pittoresco, 1868.

A. R.Gonçalves Viana, Mágoas de Werther. Paris, Guillard, Aillaud & Cia, 1885.

João TheodoroMonteiro, Werther. Lisboa: Guimarães,s/d [séc. XIX, 2a. ed. 1906].

MariaHenriques Osswald, Werther: sua paixão esofrimento. Porto: Civilização, 1938.

JoãoBarreira, Werther. Lisboa: Excelsior,1940.

TeresaSeruya, A paixão do jovem Werther.Ed. João Azevedo, 1989.

Gab. deTraduções P.A.R., Werther. Alfragide:Ediclube. 2002.

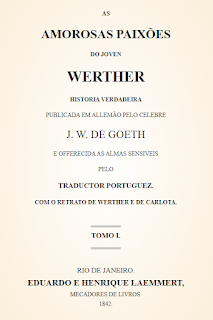

Brasil

· Anônimo. As amorosas paixões do joven [sic] Werther. Rio de Janeiro: Eduardo eHenrique Laemmert, 1842.

· EliasDavidovich: Werther. Seguido do estudo de Sainte Beuve [sic].Rio de Janeiro: Guanabara, 1932.

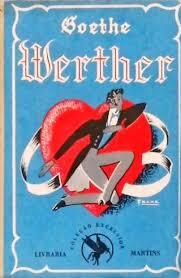

· GaleãoCoutinho, Werther. São Paulo:Livraria Martins, c.1941.

· Anônimo, Manon Lescaut / Os sofrimentos de Werther.Rio de Janeiro: W.M. Jackson, 1955.

· Anônimo, Werther. Rio de Janeiro: OrganizaçãoSimões, 1957.

· Ary deMesquita, Os sofrimentos de Werther. Riode Janeiro: Tecnoprint (Edições de Ouro), 1965.

· ErlonJosé Paschoal, Os sofrimentos do jovemWerther. São Paulo: Clube do Livro, 1988; (versão retrabalhada) EstaçãoLiberdade, 1999.

· MarionFleischer, Os sofrimentos do jovemWerther. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

· LeonardoCésar Lack, Os sofrimentos do jovemWerther (posfácio de Willi Bolle). São Paulo: Nova Alexandria, 1999.

· MarceloBackes, Os sofrimentos do jovem Werther. PortoAlegre: L&PM, 2001.

· ClaudiaCavalcanti, Os sofrimentos do jovemWerther. São Paulo: Martin Claret, 2014.****

· ClaudiaDornbusch, Os sofrimentos do jovemWerther. Rio de Janeiro: Antofágica, 2020.

· MaurícioMendonça Cardozo, Os sofrimentos do jovemWerther. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

· DanielMartineschen: Os sofrimentos do jovemWerther. Porto Alegre: TAG Experiências Literárias, 2022.

Nesse rápido levantamento, não incluí histórias emquadrinhos nem adaptações infanto-juvenis ou juvenis, pois usualmentebaseiam-se em traduções já existentes.

Segundo a listagem acima, temos 9 traduçõesportuguesas, se incluirmos os excertos publicados no citado hebdomadário.Encontram-se 12 traduções brasileiras: estão excluídas as contrafações daPongetti, da W.M. Jackson e da Martin Claret, bem como o caso da edição daSimões ainda em suspenso, que demandaria um cotejo com traduções previamenteexistentes.

Algumas fontes indicam: “Teresa Seruya (com Judite Berkemeier e João Barrento): A paixão do jovem Werther. Lisboa (Bertrand), 2014”. No entanto, essa publicação inclui três obras: Werther (trad. Seruya), O conto da serpente verde (trad. Berkemeier) e Novela (trad. Barrento), numa edição lançada inicialmente em 1991 pelo Círculo de Leitores.

Laurence Hallewell, em seu O livro no Brasil, aventa a título hipotético que a tradução teriasido feita por Eduardo Laemmert.

Em 1942,a Pongetti publica essa tradução de Davidovich, porém anonimamente, sem dar oscréditos de tradução, fazendo constar na página de rosto apenas “com umprefácio de Marques Rebelo”.

A Jackson tinha comoprocedimento habitual utilizar traduções portuguesas sem licenciamento e sem oscréditos de tradução, colocando apenas a observação na contrapágina de rosto: “Traduçãoadaptada e revista pelo Departamento Editorial da Jackson”. É o que tambémconsta nesse volume 2 de sua coleção Romances Universais.

A Simõespublicava basicamente autores brasileiros; as poucas edições traduzidascostumavam ser reproduções de traduções lusitanas. Antes de poder arrolar comsegurança esse volume de Werther comouma nova tradução brasileira dos anos 50, seria recomendável cotejá-lo com astraduções lusitanas disponíveis na época.

Antesdessa edição, a Martin Claret publicara em 2000, com várias reedições ao longodos anos, mais uma contrafação em nome de Pietro Nassetti.

October 12, 2024

bagrinhos

geir campos comenta em sua matéria, aqui, que vera mourão foi bagrinho de "um renomado tradutor do rio janeiro". fiquei curiosa em saber quem seria...

Voltemos à chamada “vaca fria”, isto é, ao assunto de que tratávamos na semana passada: a tradução.

Ia eu dizendo então que o “bom” tradutor há de dominar um pouquinho melhor a língua para a qual traduz (também denominada, tecnicamente, língua de chegada ou língua meta ou língua alvo; em francês langue d’arrivée; em alemão Ziel Sprache; em inglês target language; em espanhol lengua de llegada), e ligeiramente menos bem a língua da qual traduz (também denominada, em termos técnicos, língua partida ou língua fonte; em francês langue de départ; em alemão Ausgang Sprache; em inglês source language; em espanhol lengua de origen). Explica-se: a língua materna aprende-se ao mesmo tempo que se aprende a falar, a andar, a viver; e é uma forma de aprender muito cheia de conotações e ensinamentos paralelos, por assim dizer; já a língua da qual se traduz costuma ser uma língua que se aprendeu mais pelo intelecto que pela emoção – e isto faz uma enorme diferença. Um bom amigo meu costumava dizer que língua materna é aquela em que a pessoa reza e xinga e faz contas. Para rezar e xingar e fazer contas é preciso que se tenha um aprendizado bem antigo, bem inicial, bem fundamental. É na língua materna que o tradutor há de encontrar elementos denotativos e conotativos capazes de expressarem da melhor forma possível as ideias que ele tenha sido capaz de captar em outra língua – esta, sim, talvez aprendida intelectualmente, por um ato de vontade, que é como em geral se aprendem línguas estrangeiras, a não ser que a pessoa viva em permanente contato com uma língua estrangeira, como acontece. Digamos. em zonas de fronteira...

Mas, bom conhecedor, bom “domador” ou dominador, por assim dizer, da própria língua, e razoável conhecedor de uma língua estrangeira, estará o indivíduo quase pronto a ser um “bom” tradutor. Mas é claro que a um bom tradutor são necessárias certas disposições, por assim dizer, especiais. Um bom tradutor está sempre a postos: é só ele bater os olhos em um texto e já lhe dará uma vontade interior quase irresistível de traduzi-lo, de pô-lo ao alcance de pessoas que talvez não conheçam, ou pelo menos não conheçam tão bem, a língua estrangeira em que o tal texto está escrito... O tradutor é, assim, uma espécie de “missionário”; a “missão” do tradutor é esta: tornar acessível, a pessoas que não falam determinada língua estrangeira, o que o autor estrangeiro diz ou está querendo dizer com as palavras dele.

Mas é claro que, paralelamente a esse aspecto “missionário” do tradutor há de existir sempre – e feio e forte como se diz – o aspecto material. Mesmo porque trabalho é trabalho, seja braçal, seja intelectual, e ninguém está aí para trabalhar de graça, ora essa. A profissão de tradutor envolve um esforço e um trabalho como qualquer outra profissão e há de ser remunerada como qualquer outra. Para coibir certos abusos praticados contra eventuais tradutores por usuários de traduções mais ou menos bem intencionados (de “boas intenções”, etc.), existe e funciona no Rio de Janeiro (o telefone é 252.1616, DDD 021) a ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores, com endereço no catálogo telefônico e tudo.

Um dos “problemas” trazidos com mais frequência ao conhecimento da ABRATES é o dos “tradutores fantasmas”: tradutores que, como os “escritores fantasmas” (em inglês ghost writers), não assinam seus trabalhos e são apenas parcialmente pagos pelo que fazem. Explicação: um tradutor de “renome”, por esta ou aquela razão, “aceita” encomendas de tradução em volume superior ao que talvez pudesse cumprir dentro dos prazos estabelecidos (toda tradução tem um prazo, e é bom cumprir sempre esses prazos dados); premido pelo tempo, etc., esse tradutor “de renome” passa adiante, ou “subloca”, seu trabalho a alguém de sua confiança que acaba “fazendo o trabalho para ele”, e ao qual ele afinal paga apenas uma parte do que lhe é pago pelo editor. Isso explica a diferença de qualidade entre várias traduções assinadas por um mesmo tradutor, pois diferenças hão de existir entre as várias pessoas por ele “contratadas” ou “subcontratadas” – e não é sempre que o dito tradutor de “renome” tem tempo ou disposição para efetuar uma boa revisão do texto traduzido que vai levar sua assinatura... E “isso” pode acontecer? – perguntarão alguns. Pois “pode” acontecer e efetivamente acontece. Quando conheci a excelente tradutora Vera Mourão, por exemplo, ela trabalhava como “tradutora fantasma” para um renomado tradutor do Rio de Janeiro; não foi sem algum esforço que consegui tirá-la dessa condição e apresentá-la como “tradutora” a alguns editores cariocas, para os quais ela passou a traduzir e assinar – e, naturalmente, receber... Mas talvez seja até um caminho razoável, esse, de alguém entrar no território da tradução como “tradutor fantasma”, levado pela mão exploradora de algum tradutor renomado; talvez seja até um caminho, eu ia dizendo, mas não creio que seja o melhor. O melhor caminho, creio eu, é o do tradutor que procura os editores e presta-se a fazer os testes necessários e fica esperando que chegue sua vez. Se isso “demora”? Às vezes: depende muito da qualidade da tradução feita pelo candidato. Um bom candidato é imediatamente chamado, um candidato de pior qualidade há de ficar mofando na espera. E vale aqui chamar a atenção para a qualidade do trabalho do tradutor, uma qualidade que há de ser sempre uma distinção.

Publicado originalmente no jornal A ORDEM, ano LXII, São José do Calçado, domingo, 5 de fevereiro de 1989, nº 2493.

August 18, 2024

entrevistas, debates etc.

June 22, 2024

entrevista

reproduzo abaixo uma entrevista que dei à querida luci collin alguns anos atrás (em 2019). havia um roteiro com as questões, e então respondi em texto corrido, dividido em quatro seções.

Entrevista Denise Bottmann

Quais foram as suas primeiras leituras?

Autores/Autoras que mais marcaram a sua vida acadêmica e que de algumaforma mais influenciaram a sua formação.

Como e quando você iniciou a sua trajetória de tradutora?

Você é uma tradutora multifacetada: Qual o seu gênero preferido?

Você acredita ser a tradução uma forma de autoria?

Segue algum método/modelo para traduzir?

Você escolheu os autores(as) que traduziu?

Com qual autor/autora você mais se identifica?

Você dialoga com os autores dos livros quando traduz

Ao traduzir, você conscientemente segue algum tipo de teoria?

Como é asua relação com as editoras?

O quevocê tem na sua gaveta? Quais são seus projetos…

Aindaquer traduzir? O que ainda precisa ser traduzido.

O Brasil traduz muito, como você vê explicaria essa relação?

Você é a idealizador e responsável pelo movimento “não gosto de plágio”.Poderia falar como isso se originou, como foi o desenvolvimento e como está asituação atual?

I

É curioso fazer um apanhado retrospectivo assim. A gente nunca sabe bem oque está vivendo enquanto está vivendo aquilo, não é mesmo? Depois as coisas seamontoam e, olhando para trás, mesmo que num recorte bastante relativo, ascoisas parecem adquirir uma consistência, uma possibilidade de caracterizaçãoque não tinham na época.

Nasci mais de sessenta anos atrás, em 1954. Então, naquela época, nemtelevisão tinha na maioria das casas. Era jornal, revista, rádio, vitrola,livro. Acho que meus pais compraram uma televisão só em 1960 ou 1961, e euassistia só uma hora por dia, e era aquele programa infantil com a CidinhaCampos, às quatro da tarde.

Com sete anos, peguei sarampo e fiquei uma semana de cama. Meu pai, que eraum doce de pessoa, já no segundo dia passou na Biblioteca Monteiro Lobato, lána Vila Buarque, em São Paulo, e tirou um livro para mim. Era As reinações de Narizinho. Eu já sabialer, claro, estava no segundo ano primário, mas era o primeiro livro-livro,parecia até um catatau, com aquela capa dura e folha grossa, que deixava elebem volumoso. Nossa, tracei o livro; no outro-outro dia meu pai devolveu nabiblioteca e trouxe outro, também do Monteiro Lobato – não lembro bem qual, mastinha o Visconde de Sabugosa na capa. No sexto dia, veio mais um livro, e essenem sei qual foi. Mas a partir daí virei ledora compulsiva.

Por sorte, em casa, mesmo a gente não tendo muitos recursos, havia umabibliotecazinha bem razoável. E existiam na época umas coleções infanto-juvenisbem legais, Trópico Ilustrado, Tesouro da Juventude, mesmo a Biblioteca Larousse, que dava para ler ereler. No final de semana, com a mesadinha que eu ganhava, ia na banca dejornal e comprava revistinha. Além disso, mesmo já com televisão em casa, ànoite a gente não assistia, mas ficava conversando, jogando algum jogo debaralho ou palitinho e fazendo palavra cruzada! Eu adorava fazer com meu paiporque ele fingia que não sabia alguma palavra e me dizia para ir procurar nodicionário. Então dicionário sempre foi uma coisa muito amiga para mim, desdemenina.

Bom, depois dessa fase inicial, o mais marcante foi mais ou menos a partirdo terceiro ginasial, com uns doze anos de idade: o colégio onde eu estudava, oRio Branco, tinha uma biblioteca que foi meu encanto por muito tempo. A gentetinha de pedir o livro no balcão, para a bibliotecária, que ia pegar naestante. Sei que, depois de um tempo, ela me deixava entrar sozinha e percorreras prateleiras, para escolher o que quisesse.

Em suma, lia muito, basicamente literatura, desde Mika Waltari, Vicki Baum,Somerset Maugham, Jorge Amado, José Mauro de Vasconcelos a Kafka, Maupassant(que era da minha mãe e ela me proibia ler, pois dizia que eu era muito meninapara aquilo, mas eu lia escondido mesmo assim), Tchekhov num volume lindo decontos que minha tia-avó me deu no meu aniversário de doze anos, até um ThomasMann lá de casa que não dei conta de acabar, Os Buddenbrook. Mas não só; adorava mitologia, história geral eganhei dois volumes maravilhosos sobre mitologia, um do Thomas Bulfinch, bemfamoso, o outro não lembro. Li umas oitocentas vezes cada um deles.

Claro que, a essas alturas, meu português era bem razoavelzinho, sentia-meà vontade na língua, com facilidade de escrever. Mas não que desse muito paraexercer meus pendores literários nas aulas propriamente ditas, porque era tudona base da decoreba: história, geografia, matemática, ciências, inglês, francêse mesmo português. Nas aulas de português, a parte de leitura era, com umatediosa previsibilidade, Machado de Assis (o de Helena e Iaiá Garcia, enão Brás Cubas ou Memorial de Aires, que hoje em dia é meufavoritaço do Machado), José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, CastroAlves, Olavo Bilac... Redação, só uma vez por semana.

Em paralelo, uma coisa que estava sempre presente em casa eram as línguasestrangeiras: minha mãe dava aulas de inglês para alguns alunos particulares,meu pai sabia alemão e às vezes ficava praticando a escrita gótica clássica,minha irmã tinha o Yazigi completo e fazia francês na Aliança e depois fez oNancy. E veja como é bizarra essa coisa de família: todos tão envolvidos emlínguas e eu fugia das aulas de inglês na escola pedindo dispensa, alegando quejá sabia muito inglês por causa da minha mãe (o que, claro, não era nemremotamente verdade); a única coisa que eu sabia em alemão era contar até dez;passei anos implicando com francês, cabulando todas as aulas que conseguisse,até ficando de segunda época...

Tudo isso na época do ginásio. Ai escolhi o clássico e, por alguma razãosúbita e misteriosa, apaixonei-me pelo francês. O professor, que era o mesmo doginasial, nem acreditou e dava risada. Virei ótima aluna de francês. E lá ia deRacine, Chateaubriand, Hugo, Verlaine, e a gente tinha de decorar os poemas emcasa para recitar na chamada. Quase cinquenta anos depois, ainda me lembro dadiversão que era enrolar a língua nos “l” para recitar les sanglots longs des violons de l’automne. E Baudelaire, claro, ogrande preferido do nosso professor: era uma enxurrada de Baudelaires, e naesteira Rimbaud, com uns Villiers d’Isle-Adam de lambugem no meio.

No clássico tinha latim também. Esta é uma das grandes decepções da minhavida. Foi o professor mais deprimente que já conheci, triste, cansado,desanimado, sempre com o ar mais infeliz da face da terra. Três anos que nãoserviram para quase nada. Melhor nem lembrar. Uma lástima. Em três anos, sechegamos no ablativo absoluto, foi muito.

Mas, na verdade, na escola sempre fui da chamada “turma do fundão”. Ria,conversava, colava nas provas daquelas matérias mais infernalmente tediosas,cabulava aula indiscriminadamente, até chegar no limite máximo de faltas, e iajogar pingue-pongue no grêmio, que ficava no térreo. Paixão por alguma matériasó tive duas: geografia com um professor que era incrível e foi o único ser noginásio que me levou a pedir para uma colega que sentava bem na frente paratrocar de carteira comigo durante as aulas dele. Pena que foi só um ano. Efrancês, já no clássico.

Quanto ao inglês, fui fazer fora. Muitas coleguinhas faziam a CulturaInglesa, que ficava perto, ali em Higienópolis. Meus pais me resolveram pôr naUCBEU (União Cultural Brasil-Estados Unidos), que era longe, numa paralela daPaulista, tinha de tomar ônibus, mas minha mãe adorava o inglês americano: elatinha feito o Bennett no Rio de Janeiro, e acho que foi por isso que resolveume botar na União Cultural. Não foi nenhuma grande paixão, mas fiz lá até ocomeço do intermediário.

O grande marco nessa rotina escolar foi o cursinho. No último ano doclássico, fui fazer o semi no Equipe, que na época ainda era só cursinho.Nossa, que revelação. Foi todo um novo mundo se abrindo para mim.

Mas antes deixa eu contar um detalhe. Outro dia, uns seis meses atrás, pelomais fortuito dos acasos, encontrei um caderno meu do primeiro clássico, docurso de inglês. Imagina só. Bom, folheando, sabe o que tinha lá? O caderno eradividido com folhas dobradas separando os temas das aulas: gramática,exercícios, versão e tradução. E lá encontrei três traduções de três contos queo professor tinha dado como lição de casa para a gente fazer. Não lembro ondepus de volta o caderno; senão, eu pegava e ia ver de novo os nomes dos contos;só sei que um deles era, veja só, A mãodo macaco, do William Jacobs – em suma, eram legais, e a tradução, que relinesses meses atrás, parecia bem normalzinha, corretinha. Quer dizer, naquelaépoca a gente praticava tradução pelo menos desde os catorze anos de idade.Fazia parte do curso, fazia parte das lições de casa. Tipo, coisa normal, quasetrivial.

Mas voltando aoEquipe. Foi lá que tive meu primeiro emprego na vida, embora informal, foino Equipe, em São Paulo, onde eu estava fazendo cursinho, um semi, para prestarvestibular. Isso foi em 1971: eu tinha 16 anos, escrevia bem, e o Gilson,professor de redação do cursinho, me convidou a me juntar com seus assistentesque liam, corrigiam e atribuíam conceito às redações da moçada. Foi lá queentão comecei a trabalhar com o Carlinhos e o Zé Antônio - José AntônioArantes, que veio a se tornar sensível e exímio tradutor.

O Zé trabalhava derevisor na Edgard Blücher e resolveu sair de lá. Então me deu o toque de que iaabrir a vaga, e lá fui eu bater à porta da editora. Me apresentei, fiz teste,passei e fui contratada a título de experiência. A Blücher é uma editoratécnica, e eu tinha feito clássico: nada de matemática, física, química oubiologia, a não ser o que se aprendia no ginasial. Imagine! Mas era pararevisão da segunda prova e aí o importante eram o português, a atenção e acapacidade de concentração.

Fiquei encantada emaprender coisas do ofício - basicamente as marcações, que não conhecia - edecorar palavras às quais eu devia prestar a maior atenção, que era onde maispassavam as gralhas: nunca me esqueci da biorrefringência (naquela época já eracom dois erres e tudo junto, e a atenção que a gente tinha de prestar era no"n", pois parece que os gráficos viviam imprimindo"biorrefrigência"). Se eu pegasse alguma biorrefrigência e pedisse um"n", meu período de experiência estaria no papo, me diziam oscolegas.

Fiquei uns dois mesesna Edgard Blücher e então saí, por nenhuma razão em especial, talvez por ter emmim uma espécie de bicho-carpinteiro que não me deixava parar por muito tempoem lugar nenhum (mas só depois vim a constatar essa minha tendência) ou por nãome sentir especialmente motivada em revisar livros cujo conteúdotranscendia meu entendimento e que eu não tinha a menor esperança de algum diavir a apreciar, como merecem ser apreciados todos os livros que a gente lê.

Depois fiquei sabendoque a Abril, que na época era o máximo, ia fazer um teste de revisão. Fiz,passei e entrei como trainee. Lá foi sensacional como experiência,embora eu tenha cumprido apenas meus trinta dias e depois puxado o carro. Mas fundamental mesmo foi a Editora Perspectiva, onde fui trabalhar umpouco depois. Foi maravilhoso. Pois contato com o mundo editorial faz muitadiferença, toda a diferença, na verdade: você começa a entender o que é umlivro.

Nesse meio tempo, entrei na faculdade, na USP, em ciências sociais. Mas erauma coisa deprimente. Isso foi em 1972, maior perseguição política, váriosprofessores exilados, falta de cursos, banheiros pichados de cima a baixo compalavras de ordem e de resistência, coisa e tal. Pedi transferência para ocurso de filosofia. Muito chatinho; um professor jovem, pernóstico, entochando As palavras e as coisas do Foucaultnaquela turminha de 17-18 anos. Sem chance, larguei. No ano seguinte tentei denovo; havia um curso novo, que estavam criando naquele ano, de semiótica. Masnem cheguei a frequentar.

Larguei mão da faculdade, virei macrobiótica, fui morar em comunidade,essas coisas, e aí acho que foi que fiz minhas primeiras traduções do inglêsque vieram a ser impressas, voluntárias, claro: um manual de shiatsu e brevesartigos para a revista Satori, que oprof. Tomio Kikuchi, o grande sensei datchurma, mantinha.

Ou seja, por alguns anos, foi um tal de entrar e sair de faculdade, depegar mochila e viajar; então fiquei em Curitiba um tempo. Aos 20 anos casei, fomosmorar na África (Guiné-Bissau, ambos muito idealistas), tivemos nossa filha, voltamosuns anos depois para o Brasil, retomei a faculdade, separei. É dessa época quedato meu interesse mais constante em tradução. Traduzia poetas que amava(Eliot, por exemplo), e na época andava lendo freneticamente o Debord, GuyDebord, e textos da Internacional Situacionista. Aí, um dia – eu assinava umjornal baiano chamado O inimigo do rei– resolvi enviar um textinho do Debord para eles, que traduzi do espanhol. Poisveja: era bem mais pobrezinho o setor editorial naquela época, sob tantos anosde ditadura militar; coisas mais tchans nem se publicavam muito, então muitacoisa nova, importante, a gente só encontrava em edições importadas. Haviamuitos livros em espanhol, importados sobretudo da Argentina, mas também doMéxico, que eram mais em conta e em maior variedade do que outros importados,disponíveis, por exemplo, na Livraria Francesa. Enviei o texto para o Inimigo; publicaram, e traduzi maisalguns. Aí alguém de lá me escreveu avisando que tinham criado uma dissidênciae estavam com uma revista, a Barbárie.Para a Barbárie colaborei com maisalgumas traduções voluntárias, sempre de textos situacionistas.

Então acho simpático esse começo quando começaram a publicar essas minhastraduções: entre macrobióticos e anarquistas, veja só!

Depois fui fazer pós, em Campinas, em 1982, e lá traduzi bastante para umarevista que resolvemos criar, a RH –Revista de História; traduzi Lefort, Hayden White e outros, sempre na maior“pirataria”. Não pensávamos em termos de pirataria, nem passava pela cabeça. Seera um texto legal, importante para a área (História, no caso), a gentetraduzia e publicava, e pronto. Um dia, me liga uma amiga de São Paulo, ajornalista e tradutora Fátima Murad, que me disse: “Olha, a Brasiliense meofereceu um livro, mas estou com muito trabalho e não vai dar para pegar. Possote indicar? Você tem interesse?”. Falei que sim. Bom, então fui até São Paulo,até a Brasiliense, peguei um teste, fiz, passei e fiquei incumbida da tradução:era o livrinho do Perry Anderson, que saiu em 1984 com o título de A crise da crise do marxismo. Aí a coisana Brasiliense engatou: a seguir veio o Wallerstein, depois mais uma meia-dúziade outros. Havia grande carência de textos historiográficos que eram muitoapreciados lá pelo pessoal do departamento, e Edgar De Decca e Michael Hall meapresentaram ao Marcus Gasparian, da Paz e Terra, que estava com aimportantíssima obra do Thompson parada lá, precisando de alguém da área paratraduzir: The Making of the EnglishWorking Class. E também nessa época o Luiz Schwarcz estava saindo daBrasiliense para criar a Companhia das Letras e me chamou para ir para lá; issoem 1985. Também fiz algumas coisas nesses anos para a EdUSP e para a editora daUnicamp, bem legais, do inglês, do francês e do espanhol – em suma, sempretextos basicamente acadêmicos, para o público universitário. O leque se ampliouum pouco na Companhia das Letras, passando a traduzir também de outras áreasdas humanidades.

Mas depois, lá por 1995, parei de traduzir. Tinha me mudado com meucompanheiro, o Federico Carotti, para Registro, no Vale do Ribeira, e mesmo daUnicamp pedi a conta em 1996 (a essas alturas, desde 1983 eu dava aulas lá, noDepto. de Filosofia, na área de Teoria da História e Epistemologia das CiênciasHumanas). Ai, depois de 1995, passei dez anos sem traduzir nada.

II

Somente em 2005 voltei a pôr a mão na massa, e meu retorno à tradução foipela Cosac Naify, com o Franco Moretti, e lá comecei também a fazer coisas maravilhosasde história da arte, como Roberto Longhi e Matisse. De lá para cá, a traduçãose tornou minha atividade profissional exclusiva, com esse foco mais variado,abrangendo a área de humanidades em acepção ampla, e não só história ouhistoriografia, nem coisas exclusivamente acadêmicas. Foi na Cosac, aliás, quefiz minha primeira tradução literária, se bem me lembro: O amante, de Marguerite Duras. Eu conhecia razoavelmente bem a obra dela e, mesmo meio temerosa, aceiteia proposta.

Assim, se virei “tradutora multifacetada”, como você diz, foi algo meiogradual, que sentia que dava para ir incorporando conforme sentia maiorsegurança no ofício. E a gente, quando é tradutora profissional e mais ou menosespecializada em determinadas áreas, pega um leque de autores de qualidadebastante variada. Em geral, não somos nós que indicamos ou escolhemos os livrosnas editoras: quer dizer, você recusa se está entupida de trabalho ou se nãodomina aquele assunto ou se é algo meio brutal que dá nó nas tripas ou sobrealgo com que você não tem a menor afinidade. Então a gente acaba não tendo umgênero preferido – o preferido, nessa ampla variedade, é o que mostraqualidade, seja o autor um teórico da pintura, um historiador, um romancista,um crítico literário ou um biógrafo. E qualidade, para mim, tem a ver com umamescla sábia, discreta, sutil entre simplicidade e complexidade. Textostriviais costumam ser chatésimos de traduzir, sejam eles de literatura ou de,sei lá, epistemologia. São chatésimos porque dão sono, entediam, despertamvivas réplicas e objeções mentais frenéticas.... Pois claro que a gente, aotraduzir, está é tentando entender e acompanhar o raciocínio do autor ou, emliteratura, o método compositivo dele. Os interessantes são aqueles cujatemática, evidentemente, não pode ser totalmente desconhecida para a gente. Ummínimo de desenvoltura na área a gente precisa ter. Mas, voltando, osinteressantes são aqueles em que a gente aprende coisas novas, vê uma novaperspectiva dada àquele tema, entra em contato com uma nova interpretação doassunto, e que colocam algum tipo de – detesto o termo, mas vá lá – “desafio”intelectual. Então, naturalmente, claro que você fica dialogando com o autor;se não entende direito o raciocínio, obriga-se a voltar quantas vezes forem paraentender melhor o argumento. Não é só entender o que está escrito, as palavrasali impressas; é entender o sentido daquilo e dentro daquele recorte ou daquelaproposta do autor. E nunca, nunca, jamé dã lavi, você vai achar que é você quemsabe. A gente está ouvindo, por assim dizer, e tentando acompanhar de fato odesenvolvimento da coisa. A gente não é autor; a gente é, digamos, um tipoespecial, muito atento, de leitor. Ou como quando você vai ao teatro: vocêassiste à peça, pode gostar, pode não gostar, pode entender, não entender,entender mais ou menos e pode recontar tudo aquilo com suas palavras, mas nãofoi você que fez aquilo. Traduzir, para mim, é meio isso. E “direito autoral”,claro que você tem, até por força de lei, mas esse direito autoral é sobre otexto traduzido, sobre aquela coisa que você passou pela sua cabeça e pôs emportuguês, não sobre os dados, a trama, a estrutura argumentativa etc. – talseria! Somos “autores de obra derivada”, este é o termo jurídico da coisa. Porisso também acho meio bocó falar em “recriação”, “transcriação” etc. O que agente mais tem numa tradução são limites, e bastante férreos. Tradução às vezes é meio parecida com sudoku.

Criar, recriar, transcriar? Desculpe, acho isso mais palavrório bonito doque qualquer outra coisa, uma espécie de fazer da necessidade virtude e criarumas lantejoulas em torno, ou uma maneira de expressar um (justo) orgulho pelotrabalho feito. Mas, por falar nisso, tirando o tom às vezes meio farfelu, meio empetecado e precioso,gosto bastante, muito até, de algumas, muitas até, considerações do Haroldo deCampos. De todo modo, criação é criação, tradução é tradução. Não considerotradução, nem a mais sublime de todas, “arte”; tradutor não é artista, é artesão.

No fundo, em tradução você pode fazer qualquer coisa e justificar como bemquiser, ou mesmo achar que não há nada a justificar – “Onde já se viu,justificar! É minha liberdade!”. Mas nem sempre a gente acha umas coisas muitoconvincentes. Claro que possotraduzir The book is on the tablepor, sei lá, Alberto escorregou e caiu norio ou O cometa Hailey é visível aolho nu – nada me impede. Mas não sei se, traduzindo assim, vou conseguir,em primeiro lugar, pagar as contas no final do mês. A menos, claro, e é sempreuma hipótese possível, que eu desenvolva uma belíssima e abstrusa teoriaexplicando ao comum dos mortais o misterioso processo de reencarnação do verboe fique famosa dando palestras remuneradas. Quer dizer, nesse sentido, traduziré uma coisa que chega a ser caótica de tanta liberdade que você tem. Por outrolado, a gente é a gente, né? E cada um tem um jeito de pensar e de entender ascoisas. Então creio que a grande, a grandíssima maioria traduziria The book is on the table por O livro está na, sobre a, em cima da mesa.Porque existe essa coisa danada que insistem em impingir na gente desdepequenininha, ou com a qual nossa mente vem até ingenitamente estruturada, queé a tal da estrutura da linguagem, sem contar essa coisa incrível, fenomenal, quechamam de “sentido”. Mas enganam-se os teóricos, mesmo os que acho menosescalafobéticos, quais sejam, os de alguma corrente funcionalista de tipodescritivista, que – vi uns meses atrás um artigo muito bom, pena que nãolembro o nome – tratam a questão pegando por esse lado da nossa formação, dessenosso intelecto que tem uma certa padronização desenvolvida ao longo dos anos,com um trabalho lógico quase que automatizado, que funciona quase queintuitivamente, isto é, não de maneira analiticamente decupada, para o ato deentendimento e transposição de uma língua para outra – nesse artigo, o autorcomentava que esse processamento mental era o que fornecia os resultadospreliminares durante uma tradução, que a seguir são reformulados a uma segunda,terceira leituras. Hmmm, não sei se é bem assim. Seria longo discorrer sobre oque penso a respeito, mas posso lhe dizer que, mesmo que a gente tenha essaespécie de automatismo mental – e temos, sim –, o tradutor mais experiente, outalvez mesmo não muito experiente, mas atento e sensível, não se deixa tantoarrastar por ele. Aliás, que graça teria? O que vejo é uma longa série defatores que entram em consideração antes de você traduzir até mesmo um The book is on the table por O livro está na, sobre a, em cima da mesa.A gente não é tão ingênua assim. Pode se sentir autorizada a esse tipo detradução dependendo do andar da carruagem, digo, do andamento do textooriginal. Mas o processo de crivo, de seleção, de escolha específica dentro daqueletexto determinado – mesmo que se dê de maneira muito rápida, quase instantânea– ocorre antes mesmo de termos tempo de escrever ou digitar uma letra que seja.Aí, claro, a elaboração é contínua, constante, ininterrupta. É fascinante sevocê parar e pensar na máquina velocíssima que é nosso cérebro. E aí entramsucessivos e infindáveis fatores adicionais, à medida que o texto avança, eclaro que com efeitos de retroalimentação para o que já foi formuladopreviamente, que poderia estar determinando o andamento adotado até aquelemomento, mas aí, com o surgimento desses outros fatores, esse andamento não sóse altera retrospectivamente, mas o “padrão” que se estabelecera nessa faseanterior se modifica para o andamento subsequente. É um trabalho mental, sóisso. E no qual é melhor você saber do que não saber o que está fazendo: é oque chamo de “tradução refletida” – e refletida não só a posteriori, durante releituras e revisões, mas antes (mesmo quenuma fração infinitesimal de segundos a cada micro-ocorrência) e durante opróprio ato de traduzir.

E é um gosto – esse trabalho mental não só émuito interessante como fenômeno fisiológico, mas como atividade cerebral bempeculiar. Acho que os neurônios gostam, não enjoam da brincadeira. Aliás, uma coisa que acho muito linda no Manuel Bandeira – prolífico tradutor, ecom algumas traduções realmente magníficas – é que traduziu até morrer. Então,penso meio assim: quem tem isso no sangue, quem gosta de traduzir, das charadasmentais que tem de resolver, faz isso a vida toda – com intervalos maiores oumenores, mas faz. E, podendo, quer dizer, não tendo problemas de saúde queprejudiquem a atividade, faz mesmo até o fim.

III

Então imagine só: desde pequena lendo bastante, desde menina aprendendotradução na escola, já grande traduzindo, depois virando profissional doofício, depois ainda sentindo grande interesse pela história da tradução noBrasil, de repente você chega e vê um saque descomunal, na maior desfaçatez,com puros intuitos mercantilistas, a um tesouro bibliográfico? Vá lá que nem éum grande tesouro, pois o desenvolvimento de um setor editorial no Brasil,minimamente consolidado e consistente, começou não faz nem cem anos...

Mas imagine só: a pessoa lá suando as estopinhas, esforçando-se, o livrosaindo, sendo lido, incorporado à bibliografia traduzida brasileira, vem umdesqualificado qualquer e mete a mão? Não tem como: obras de tradução feitaspor, sei lá, centenas de pessoas, desde Carlos Porto Carreiro, Jamil AlmansurHaddad, Boris Schnaiderman, Brenno Silveira, Araújo Ribeiro, Jacó Guinsburg,Erwin Theodor Rosenthal, Lúcia Miguel-Pereira, Lígia Junqueira Smith, LúcioCardoso, Lívio Xavier, Wilson Velloso, Primavera das Neves (Vera Pedroso), opróprio Manuel Bandeira que mencionei há pouco – até o Odorico Mendes, que acerta altura virou “Alex Marins”! Tudo, tudo surripiado e saindo em nome deterceiros, reais ou fictícios, só para a editora pular uma etapa, delicada emorosa, do processo de edição de um livro e economizar uns tostões. Não temcomo ficar quieto, deixar passar batido. Por isso nasceu o Não Gosto de Plágio, o blog que criei na esteira da ativamovimentação de um grupo de tradutores revoltados com tais descobertas(iniciadas, diga-se de passagem, por Ivo Barroso, Alfredo Monte e Saulo vonRandow Jr.). No Não Gosto, a intençãoera – e continua a ser – defender nosso patrimônio cultural apresentandocotejos comprobatórios e denúncias dessas falcatruas com divulgação naimprensa, em cartas a departamentos de universidades desse Brasilzão afora, emcontatos com editoras, livrarias, tradutores lesados, nos raros casos que aindaeram/são vivos, ou com seus sucessores, além de ingressar com pedidos derepresentação junto aos Ministérios Públicos Estaduais de São Paulo e do Rio deJaneiro e mesmo junto ao Ministério Público Federal. Um fuzuê.

Pois uma questão fundamental é que nosso patrimônio cultural, na parte daletra impressa, passa necessariamente, eu diria até fundamentalmente, por obrasde tradução. Devido à posição historicamente dependente, periférica do Brasile, antes disso e em nível mais fundamental, à própria posição bastantesecundária de Portugal e da língua portuguesa na produção do conhecimentoocidental em termos gerais, seja nas ciências, na filosofia ou na literatura, apossibilidade de acesso social aos mais variados ramos de conhecimento, paraalém do poliglotismo, dependia – muito mais do que em outros países, como aInglaterra, a França ou a Alemanha, entre outros – da atividade de tradução, datransposição daqueles conteúdos para o idioma nacional, no caso o portuguêslusitano. E no Brasil, ainda mais, evidente. Então não é que fosse umameia-dúzia de Sabrinas de banca de jornal.Estamos falando de obras indispensáveis para a formação básica de um mínimo debagagem humanista: Aristóteles,Platão, Santo Agostinho, Maquiavel, Locke, Hobbes, Pascal, Descartes, Kant,Darwin, Weber, Von Ihering, sem falar de teatro e literatura, com Sófocles,Shakespeare e tudo o que se possa imaginar entre os canônicos e mesmo nãocanônicos. Calculo uns vinte milhões de exemplares com traduções espúrias emlares e em bibliotecas públicas, de escolas e universidades. E se você pensarque livro não é propriamente uma laranja, quer dizer, não é perecível, calculequantas e quantas décadas muitos e muitos milhares de pessoas passarão lendo,estudando, citando tais edições (e muitas vezes estropiadas, para tentardisfarçar a apropriação)... Dá raiva e dá dó.

Felizmente, depois de tanto berreiro e váriosanos de alertas e denúncias, os meliantes andaram metendo um pouco a viola nosaco. Algumas editoras cessaram completamente com a prática, e até retiraram asobras de circulação. Outras vêm cessando gradualmente, embora mantenham váriasdas obras espúrias ainda em circulação. E de vez em quando ainda descubro umaou outra sapequice dessas em alguma pequena editora. Em todo caso, a situaçãonem se compara à de dez anos atrás, que vinha vicejando alegremente desde umbom tempo antes. Isso é ruim para o setor editorial como um todo, pois sãopoucas, umas dez, quinze empresas que agem/ agiam assim, mas aí a suspeiçãorespinga de maneira um pouco indiscriminada sobre todo o setor. Então,naturalmente, as boas editoras, as editoras honestas – que, felizmente, compõema grande maioria do universo editorial – também não gostaram nem gostam nadadessa história toda, dessas outras editoras praticando “concorrência desleal”(como me disse um editor) e criando um clima de desconfiança entre o públicoleitor. Em certo sentido, esse processo de fraudes e denúncias acabou tambémcontribuindo para uma maior conscientização entre o público leitor quanto àimportância da tradução, inclusive em seu papel formador.

IV

Então é isso. A gente traduz porque gosta, a cabeça funciona legal nessaatividade, a gente está sempre vendo coisas novas. Como a quantidade de obrasinteressantes é absolutamente gigantesca e como, até agora, tenho tido a grandesorte de trabalhar com editores maravilhosos que não acham meu trabalho muitohorroroso, espero poder seguir o exemplo do Manuel Bandeira (e de tantosoutros!) que comentei acima: traduzir até o final da vida.

Minto. Relendo o texto, lembrei que fiz a tradução de Dáfnis e Cloé de Longo, a partir dafamosa tradução francesa de Pierre Grimal, para a Papirus de Campinas, em 1990.

May 10, 2024

primavera das neves

hoje encontrei mais uma tradução feita por primavera das neves (vera neves pedroso; vera pedroso): nunquam, de lawrence durrell, publicada pela expressão e cultura em 1970.

January 17, 2024

traduções

ADICHE, C. N., Para educar crianças feministas - Um manifesto. São Paulo:Companhia das Letras, 2017.

ADICHE, C. N., Sejamos todos feministas: Planner 2021. São Paulo: Companhia dasLetras, 2020. (et al.)

ALYS, F., Numa dada situação. São Paulo: Cosac Naify, 2010. (et al.)

ALCOTT, L. M., Mulherzinhas. Porto Alegre: L&PM, 2016. (com F. Carotti)

ALLEN, M., Árabes. Rio de Janeiro: NovaFronteira, 2007.

ALLEN, R. C., História econômica global. Porto Alegre: L&PM, 2017.

AMEUR, F., Guerra da Secessão. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010.

ANDERSON, B., Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

ANDERSON, P., A crise da crise do marxismo. São Paulo: Brasiliense, 1984.

APPIAH, K., O código de honra. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

ARENDT, H., Compreender. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

ARENDT, H., Homens em tempos sombrios. Companhia das Letras, 1987.

ARENDT, H., Sobre a revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

ARGAN, G. C., A arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. (com F.Carotti)

BAIRD, J., Vitória, a rainha. Rio de Janeiro: Objetiva, 2018.

BAKEWELL, S., No café existencialista. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017.

BECKER, H., Truques da Escrita. Rio de Janeiro: Zahar, 2015.

BENVENISTE, E., O vocabulário das instituições indo-europeias - Economia, parentesco,sociedade. Campinas: Ed. UNICAMP, 1995.

BENVENISTE, E., O vocabulário das instituições indo-europeias - Poder, direito,religião. Campinas: Ed. UNICAMP, 1995. (com E. Bottmann)

BETHELL, L., O Brasil no mundo (História contemporânea do Brasil, vol. II). Rio de Janeiro: Objetiva,2012.

BHABHA, H. K., “Situando Fanon” in FrantzFanon, Os condenados da terra. Rio deJaneiro: Zahar, 2022.

BLOOM, H., O cânone americano. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017.

BOEHMER, E., Mandela: o homem, a história e o mito. Porto Alegre: L&PMEditores, 2013.

BOSUALDO, C., Tropicália, uma revolução na cultura brasileira (vários artigos). SãoPaulo: Cosac Naify, 2007.

BOTTON, A., Arte como terapia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

BOURRIAUD, N., Estética relacional. São Paulo: Martins, 2009.

BOURRIAUD, N., Pós-produção. São Paulo: Martins, 2009.

BOYNE, J., O Palácio de Inverno. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

BRADBURY, M. e MCFARLANE, J., Modernismo - Guia geral, 1890-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

BRODSKY, J., Sobre o exílio. Âyiné, 2016.

BROWN, T., Os arquivos do Palácio. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. (etal.)

BURKE, P., Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras,1989.

BURKE, P., Da Enciclopédia à Wikipédia. Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar,2012.

BURKERT, W., Antigos cultos de mistério. São Paulo: EDUSP, 1991.

CACCIARI, M., Duplo retrato - São Francisco em Dante e Giotto. Ayiné, 2016. (comF. Carotti)

CACCIARI, M., Três ícones. Ayiné, 2016. (com F. Carotti)

CASTLE, T., “Duplos, anônimos”, Revista Zum, 2. São Paulo: IMS, 2012.

CHAKRABARTY, D., “O clima da história: quatroteses”. Sopro 91, 2013. (et al.)

COLLIER, P., O futuro do capitalismo. Porto Alegre: L&PM, 2019.

CONDILLAC, E., Tratado das sensações. Campinas: Ed. UNICAMP, 1993.

CURCIO, S., “Bulevar”, Revista Zum, 4. São Paulo: IMS, 2013.

DALEMBERT, J., Ensaio sobre os elementos de filosofia. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994.

DARNTON, R., O beijo de Lamourette. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

DARNTON, R., O lado oculto da Revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

DAVIS, N., O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

DEMAND, T. e GALASSI, P., “Isto não é o que parece”, Revista Zum, 2. São Paulo: IMS, 2012.

DIAWARA, M., Em busca da África - Pretitude e modernidade. Rio de Janeiro:Zahar, 2022.

DOERRIES, B., O teatro da guerra. São Paulo: Companhia das Letras, a sair.

DROUIN, J., Os grandes economistas. São Paulo: Martins, 2008.

DURAS, M., O amante. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

DYER, G., Osúltimos dias de Roger Federer e outros finais. Rio de Janeiro: Zahar, asair.

EAGLETON, T., Como ler literatura. Porto Alegre: L&PM, 2017.

ELKIN, L., Flâneuse - Mulheres andando pela cidade em Paris, Nova York, Tóquio,Veneza e Londres. São Paulo: Fósforo, 2022.

ELLMANN, R., Ao longo do riocorrente. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

ENIA, D., Assim na Terra. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2013. (com F. Carotti)

FLETCHER, K., Redução de danos: A resistência visual de mulheres negras dentro e forado Brasil. MASP, 2019.

FLORES, P., “Fascismo e berlusconismo”, Novos Estudos Cebrap, 91. São Paulo:Cebrap, 2011. (com F. Carotti)

FONTENELLE, B., Diálogos sobre a pluralidade dos mundos. Campinas: Ed. UNICAMP,1993.

FRANKFURT, H., Sobre a verdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

FRIED, M., O realismo de Courbet. São Paulo: Cosac Naify, a sair.

GALASSI, P., “Entrevista”, Revista Zum, 2. São Paulo: IMS, 2012.

GARB, T. e MISTRY, J., “Perseguindo sombras - Santu Mofokeng”, Revista Zum, 3. São Paulo: IMS, 2012.

GARZA, A., O propósito do poder. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

GAY, P., Freud, uma vida para nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

GAY, P., Modernismo, o fascínio da heresia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

GAY, P., O estilo da história. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

GINZBURG, C., Investigando Piero. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

GLENNY, M., O dono do morro. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

GOLDIN, C., Carreira e família. Rio de Janeiro: Zahar, a sair.

GOLDIN, N. eLARRATT-SMITH., P., “Nan Goldin, entrevista aPhilip Larratt-Smith”, Revista Zum8). SãoPaulo: IMS, 2015.

GOMES, A., A New Sentimental Journey. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

GOMPERZ, W., Como os artistas veem o mundo. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

GRAEBER, D. e WENGROW, D. O despertar de tudo. São Paulo:Companhia das Letras, 2022.

GRANIER, J., Nietzsche. Porto Alegre: L&PMEditores, 2009.

GRAYLING, A. C., O Bom Livro - uma Bíblia laica. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

GRAZIA, S., Maquiavel no inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

HARAZIM, D., “O guardião da história: Li Zhensheng”, Revista Zum, 4. São Paulo: IMS, 2013.

HARRY, P., O que sobra. Rio de Janeiro: Objetiva, 2022. (et al.)

HIGGINS, C., Mitos gregos - Nas tramas das deusas. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

HOBBES, T., Thomas Hobbes: Os textos introdutórios da sua tradução de Históriada Guerra do Peloponeso, de Tucídides.Filosofia Unisinos – Unisinos Journal ofPhilosophy – 19(2): 167-176, may/aug 2018

HOBSBAWM, E., “O ressurgimento da narrativa: algunscomentários”, RH – Revista de História,2. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1990.

HUGHES, R., Barcelona. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

ISAACSON, W., SteveJobs: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. (et al.)

JOJA, A. M., “Imagens discrepantes -Isivumelwano de Sabelo Mlangeni”, RevistaZum. São Paulo: IMS, 2023.

JONES, D. A., Anjos. Porto Alegre: L&PM, 2016.

KAPLAN, J., Sinatra: o chefão. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. (et al.)

JOYCE, J., Ulisses, a dezoito vozes.São Paulo: Ateliê, a sair. (et al.)

KARAM, J. T., Um outro arabesco. São Paulo: Martins, 2009.

KASSOW, S., Quem escreverá nossa história? São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

KIPLING, R., “No final do corredor”, [N.T.] Revista Literária em Tradução.Florianópolis, 2015.

KOOLHAAS, R., “Junkspace”, Revista Serrote, 9. São Paulo: IMS, 2011.

KOOLHAAS, R., Nova York delirante. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

KOVAL, R., Conversas com escritores. São Paulo: Biblioteca Azul/ Globo, 2012.

KURLAND, J., “Escória”, Revista Zum. São Paulo: IMS, 2022.

LAHIRI, J., Aguapés. São Paulo: Globo Livros,2014.

LEATHERBARROW, A., Chernobyl. Porto Alegre: L&PM, 2019.

LEFORT, C., “Reversibilidade”, RH – Revista de História, 1. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1989.

LEGOFF, J., “Entrevista” (introdução a O outono da Idade Média). São Paulo:Cosac Naify, 2010.

LEVINAS, E., Algumas reflexões sobre a filosofia do hitlerismo. Ayiné, 2016.

LEVI-STRAUSS, C., O suplício de Papai Noel. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

LEWIS, M., Flash Boys - Revolta em Wall Street. Rio de Janeiro: Intrínseca,2014.

LEWIS, M., Moneyball - O homem que mudou o jogo.Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

LONGHI, R., Breve mas verídica história da arte italiana. São Paulo: Cosac Naify,2005.

LONGHI, R., Caravaggio. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

LONGHI, R., Piero della Francesca. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

LONGO, P., Dáfnis e Cloé (versão de Pierre Grimal). Campinas: Pontes, 1990.

LUBOW, A., “A dança da solidão - Francesca Woodman”, Revista Zum, 3. São Paulo: IMS, 2012.

LYNDSEY, A., Uma vida no escuro. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016.

MAALOUF, A., Samarcanda. São Paulo: Brasiliense, 1991.

MAC SWEENEY, N., O Ocidente: uma história nova de uma velha ideia. Rio de Janeiro:Zahar, a sair

MALALA, Y., Eu sou Malala. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

MANDELA, N. e LANGA, M., A cor da liberdade - Os anos de presidência. Rio de Janeiro: Zahar,2018.

MANSFIELD, K., Os melhores contos de Katherine Mansfield. Porto Alegre: L&PM,2016.

MARSHALL, P., Reforma Protestante. Porto Alegre: L&PM, 2017.

MATISSE, H., Escritos e reflexões sobre arte. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

MAYER, A., A força da tradição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

MCBRIDE, E., Uma garota é uma coisa pela metade. São Paulo: Biblioteca Azul, a sair.

MCG, R., O livro das vidas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

MILL, J. S., Considerações sobre o governo representativo. Porto Alegre:L&PM, 2017.

MILL, J. S., Sobre a liberdade. Porto Alegre: L&PM, 2016.

MONTEFIORE, S. S. O mundo. São Paulo: Companhia das Letras, a sair. (et al.)

MONTEFIORE, S. S., Os Románov, 1613-1918. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. (etal.)

MONTEFIORE, S. S., Vozes da História. São Paulo: Companhia das Letras, a sair.

MORE, Th., Utopia. Companhia das Letras, 2018.

MORELLY, J., Código da natureza. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994.

MORETTI, F., O romance, vol. I - A cultura do romance. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

MORETTI, F., O romance, vol. II. São Paulo: Cosac Naify, a sair. (com F.Carotti)

MORETTI, F., O romance, vol. III. São Paulo: Cosac Naify, a sair. (com F.Carotti)

MOSER, W., “Valie Export: Configurações docorpo”, Revista Zum. São Paulo: IMS,2023.

MURGIA, M., Acabadora. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2012. (com F. Carotti)

NAIFEH, S. e SMITH, G. W., Van Gogh - A vida. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

NORDBERG, J., As meninas ocultas de Kabul. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

OBAMA, B., Sonhos do meu pai. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

OBAMA, B., Uma terra prometida. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

OBAMA, M., Nossa luz interior. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

OBAMA, M., Minha história para jovens leitores. São Paulo: Companhia dasLetras, 2021. (et al.)

OBAMA, M., Minha história. Rio de Janeiro: Objetiva, 2018. (et al.)

ORWELL, G., 1984. Porto Alegre: L&PM, 2021.

ORWELL, G., A Fazenda dos Animais. Porto Alegre: L&PM, 2021.

ORWELL, G., Por que eu escrevo e outros ensaios. Porto Alegre: L&PM, 2022.

PALMER, A., A arte de pedir. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

PERROT, C., Jesus. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010.

PERROT, M., Históriada vida privada, vol. IV. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

PERROT, M., Os excluídos da história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

POE, E. A., “Prefácio a Tales of the Grotesque and Arabesque”, [N.T] - Revista literária em tradução. Curitiba, 2011.

POE, E. A., “Von Kempelen e sua descoberta”, [N.T] - Revista literária em tradução.Curitiba, 2012.

POE, E. A., “MS encontrado numa garrafa”, in Sombras de Carcosa. São Paulo: Poetisa,2015.

POSNER, E. e WEYL, E. G., Mercados radicais. São Paulo: Companhiadas Letras, 2019.

PRECIADO, P. B., “Introdução”, Manifesto Contrassexual. Rio de Janeiro:Zahar, 2022.

PROST, A. e VINCENT, G., História da vida privada, vol. V. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

PUCHNER, M., A cultura - a estória da gente, da arte das cavernas ao K-pop. SãoPaulo: Companhia das Letras, a sair.

PUZO, M., Opoderoso chefão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020.

RAMOS, G., “A fé artística de Abdias doNascimento” in Negro sou. Rio deJaneiro: Zahar, 2023.

RAPPAPORT, H., A corrida para salvar os Románov. Rio de Janeiro: Objetiva, 2021.

RATZEL, F., “As leis do crescimento espacial dosEstados” in Ratzel: Geografia. SãoPaulo: Ática, 1990.

RESSA, M., Como enfrentar um ditador. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.(et al.)

RICE, E., Sir Richard Francis Burton. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

RICHES, J., Bíblia. Porto Alegre: L&PM, 2016.

ROBERTS, A., Churchill - Caminhando com o destino. São Paulo: Companhia dasLetras, 2020. (et al.)

ROBINSON, J. H., A NovaHistória. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

RODÓ, J. E., Ariel. Campinas: Ed. UNICAMP, 1991.

ROPER, L., Martinho Lutero - renegado e profeta. Rio de Janeiro: Objetiva,2020.

ROUSSELL, R., “Pixy Liao”, Revista Zum. São Paulo: IMS, 2023.

RUCKER, P. e LEONNIG, C., Um gênio muito estável. Rio de Janeiro:Objetiva, 2020. (et al.)

SACKS, O., Sempre em movimento. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SAID, E., Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SAINT-EXUPÉRY, A., O pequeno príncipe. São Paulo: Novo Século, 2015.

SAMARA, T., Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

SANDBERG, S., Faça acontecer. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SCHAEFFER, J., A imagem precária. Campinas: Papirus, 1996. (com E. Bottmann)

SCHAMA, S., Travessias difíceis. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

SCHORSKE, C., Viena fin-de-siècle. SãoPaulo/ Campinas: Companhia das Letras/ Ed. UNICAMP, 1990.

SCHWARTZ, S., Cada um na sua lei. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SCHWARTZ, S., “Devolvendo as classes populares portuguesasà história da União Ibérica e da Restauração”, paper. 2009.

SCRUTON, R., Kant. Porto Alegre: L&PM Editores, 2011.

SEN, A., Aideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. (et al.)

SENNETT, R., “A vida oculta das cidades”, Revista Zum, 4. São Paulo: IMS, 2013.

SERGE, V., Memórias de um revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

SHAN, K. K., O gato - quatro estações. São Paulo: Estação Liberdade, 2019.

SHAN, K. K., O gato e as orquídeas. São Paulo: Estação Liberdade, 2018.

SHAN, K. K., O gato filósofo. São Paulo: Estação Liberdade, 2015.

SHAN, K. K., O gato zen. São Paulo: Estação Liberdade, 2015.

SHEPARD, S., Aqui de dentro. São Paulo: Estação Liberdade, 2017.

SHEPARD, S., Espião de mim mesmo. São Paulo: Estação Liberdade, a sair.

SHIELDS, D. e SALERNO, S., Salinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. (et al.)

SKINNER, Q., Maquiavel. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010.

SOLNIT, R., A mãe de todas as perguntas - Reflexões sobre os novos feminismos.São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

SOLNIT, R., As rosas de Orwell. São Paulo: Companhia das Letras, a sair.

SONTAG, S., Contra a interpretação e outros ensaios. São Paulo: Companhia dasLetras, 2019.

SPENCE, J., O palácio da memória de Matteo Ricci. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

STEIN, J., A oeste do Éden. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

STEINER, G., Tigres no espelho. São Paulo: Biblioteca Azul/ Globo, 2012.

STOLCKE, V., Cafeicultura. São Paulo: Brasiliense, 1986. (et al.)

STONE, L., “O ressurgimento da narrativa: reflexõessobre uma velha questão”, RH – Revista deHistória, 3. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1990.

SUBIRATS, E., Paisagens da solidão. São Paulo: Duas Cidades, 1986.

THOMAS, K., Religiãoe declínio da magia. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. (et al.)

THOMPSON, D., O tubarãode 12 milhões de dólares. São Paulo: Beï, 2012.

THOMPSON, E. P., Aformação da classe operária inglesa - A árvore da liberdade. Rio de Janeiro: Paz eTerra, 1986.

THOMPSON, E. P., A formação da classe operária inglesa - A força dos trabalhadores. Rio de Janeiro: Paz eTerra, 1986.

THOMPSON, E. P., Senhorese caçadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

THOREAU, H. D., Walden. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010.

TODOROV, T., A vida em comum. Campinas: Papirus, 1996. (com E. Bottmann)

TOMKINS, C., As vidasdos artistas. São Paulo: Beï, 2009.

TWOHEY, M. e KANTOR, J., Ela disse. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. (et al.)

VAUGHAN, H., Dormindocom o inimigo: a guerra secreta de Coco Chanel. São Paulo: Companhia dasLetras, 2011.

VV. AA., Abolição.Feminismo. Já. Rio de Janeiro: Zahar, a sair. (et al.)

VV. AA., Catálogo da exposição Arquitetura para cães. Japan House,2019. .

VV. AA., Catálogo da exposição Beleza sobre Quatro Rodas. Casa Fiat,2019. .

VV. AA., Catálogo da exposição Chiharu Shiota. São Paulo: CCBB, 2019. .

VV. AA., Catálogo da exposição Experiência Da Vinci. São Paulo: MIS,2019.

VV. AA. Catálogo da exposição São Francisco. São Paulo: Base7, 2018.(com F. Carotti)

VV. AA., Catálogo da exposição Giorgio Morandi. São Paulo: Base7 -CCBB, 2021. .

VV. AA., Catálogo da exposição O feminismo na arte. São Paulo: MASP,2019.

VV. AA., Dicionáriosobre a escravidão e a liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, a sair.

VV. AA., Economia e movimentos sociais na América Latina. São Paulo: Brasiliense,1986.

VV. AA., Exterminismo e Guerra Fria. São Paulo: Brasiliense, 1985.

VV. AA., França revolucionária. São Paulo: Brasiliense, 1989.

VV. AA., Matisse. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

VV. AA., Milnovecentos e oitenta e quatro [paratextos]. São Paulo: Companhia dasLetras, 2020.

VV. AA., 100 fotografias: Juan Rulfo. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

VV. AA., O campo ampliado da arquitetura: antologia teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac Naify,2013. (et al.)

VV. AA., Afazenda dos animais [paratextos]. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

WALLERSTEIN, I., O capitalismo histórico. São Paulo: Brasiliense, 1985.

WEINBERG, S., Para explicar o mundo - a descoberta da ciência moderna. São Paulo: Companhia dasLetras, 2015.

WESCHLER, L., “Uma conversa com Errol Morris”, Revista Zum, 2. São Paulo: IMS, 2012.

WESSELOW, T., O sinal: o Santo Sudário e o segredo da Ressurreição. São Paulo: Companhia dasLetras, 2012. (et al.)

WEST, C., “Introdução” in Frantz Fanon, Os condenados da terra. Rio de Janeiro:Zahar, 2022.

WHITE, H., “Contra o realismo histórico”, in Peixe-elétrico #4. e-galáxia, 2016.

WILCKEN, P., Claude Lévi-Strauss: o poeta no laboratório. Rio de Janeiro: Objetiva,2011.

WILKERSON, I., Casta - As origens de nosso mal-estar. São Paulo: Companhia dasLetras, 2021. (et al.)

WILLIAMS, E., Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

WOKLER, R., Rousseau. Porto Alegre: L&PM Editores, 2012.

WOODWARD, B. e BERNSTEIN, C., Todos os homens do presidente. São Paulo: Três Estrelas, 2014.

WOOLF, V., A arte do romance. Porto Alegre: L&PM, 2018.

WOOLF, V., Ao farol. Porto Alegre: L&PM Editores, 2013.

WOOLF, V., Mrs.Dalloway. Porto Alegre: L&PM Editores, 2012.

WOOLF, V., Profissões para mulheres e outros artigos feministas. Porto Alegre: L&PMEditores, 2012.

WOOLF, V., “Thoreau” in Revista Helena. Curitiba: Biblioteca Pública do Paraná, 2020.

WOOLF, V., Um quarto só seu. Porto Alegre: L&PM, 2019.

WRIGHT, L., A prisão da fé. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

YOUSAFZAI, Z., Livre para voar. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

September 24, 2023

metáforas da tradução

no ano passado, tive a grande honra e satisfação de escrever a orelha do belo livro metáforas da tradução, de dirce waltrick do amarante, pela iluminuras.

transcrevo aqui:

Metáforas da tradução

Nunca tive a menor dúvida de que o traduzir é umaatividade infindável, desde o início dos tempos humanos, e de que toda, toda,toda tradução sempre tem um elemento de acaso, uma margem de arbitrariedade quenenhum praticante do ofício deixaria de reconhecer.

Traduzimos, e isso sempre pensando, refletindo,escolhendo, desistindo, decidindo outra coisa e que, afinal, poderia ainda seruma terceira, uma quarta, uma centésima coisa diferente. Isso, cada um de nós,individualmente, faz, e em cada texto. Imagine-se então a quantidade de obrasao longo dos milênios, a quantidade de gente traduzindo ao longo dos milênios –e nunca se chegando, nunca podendo nem pretendendo (e, na consciência desse drama,muitas vezes nem querendo) se chegar a nada definitivo. Vertiginoso.

É preciso coragem, habilidade, conhecimento pararefletir sobre essas fossas profundas da precariedade e da transitoriedade dotraduzir. E quando falo “conhecimento”, refiro-me a conhecimento de causa,conhecimento prático, experiência concreta. Pois afinal, como dizem, “falar éfácil, fazer é que são elas”. E é o que encontramos em Metáforas da tradução,em doses generosas: coragem, habilidade, conhecimento.

Aqui lembro outra metáfora: o crochê – “eu mesentia... desmanchando o crochê de certos escritores, descobrindo os pontos, ostruques prediletos deles”, dizia Rachel de Queiroz. E essa imagem pode seaplicar não só a traduções, como também às reflexões sobre essa prática tãomultifacetada. Metáforas da tradução é um elaboradíssimo crochê – tecido,destecido e retecido com maestria. Se em algumas passagens as reflexões deDirce Waltrick do Amarante até intensificam perigosamente a sensação devertigem, elas resgatam em grande estilo a delícia da aventura, a alegria dofazer e o mérito intrínseco do ofício de traduzir.

June 19, 2023

a fazenda dos animais

A fazenda dos animais

Creio que uma das áreas a que melhor se aplica o sapientíssimo dito “Ninguém é dono da verdade” é, provavelmente, a tradução. E a infindável variedade de seus frutos é o que faz da tradução algo tão interessante e fascinante.

Assim é que Animal Farm, a fábula escrita por George Orwell nos idos dos anos 40, pode ser lida em Portugal e no Brasil sob diferentes títulos: A quinta dos animais, O porco triunfante, O triunfo dos porcos, A revolução dos bichos e, last but not least, A fazenda dos animais.

De meu ponto de vista, um elemento útil para me nortear no oceano relativista em que nós tradutorxs podemos navegar – e talvez, ou não, nos afogar – é o original. Não ouço mentalmente nenhuma voz clamando para que me afaste de um claro e singelo Animal Farm: A fazenda dos animais, sem maiores problemas nem grandes dúvidas. Aí alguém pode objetar: “fazenda”? Melhor “sítio” ou “granja” ou “herdade”… Tenho lá minhas razões para preferir “fazenda” – mas que seja, não vou ficar brigando por causa disso.

Até aí, é simples. Mas, atendo-nos ao título mais usado no Brasil – A revolução dos bichos –, fico um pouco confusa, em primeiro lugar, com “bichos”. Que bichos, gente? Pois, quanto a isso, a grande questão é que Orwell estabelece muito cuidadosamente, muito meticulosamente, muito sistematicamente, uma divisão do reino animal dentro da obra. E a estabelece adotando uma terminologia muito específica e constante ao longo de toda a sua fábula.

Vejamos, pois. Por animals ele designa única e exclusivamente o que chamamos de animais domésticos, de trabalho, criação e reprodução: vacas, cavalos, cabras, ovelhas, porcos, galinhas, gansos, pombos. Aram as terras, puxam carroças, pisam o trigo, fornecem ovos, servem de reprodutores e assim por diante. Note-se – e isso é bonitinho – que também há entre eles uma gata: ela vive fugindo ao trabalho, mas os outros animais não se zangam com sua mandriice porque, quando aparece depois das jornadas de trabalho, é sempre muito meiga, carinhosa e afetiva. Ou seja, entre os animais domésticos inclui-se também o que chamaríamos de animal de estimação (não de trabalho, criação etc.). Além da gata, há os cachorros, também incluídos entre eles na função de cães de guarda, de pastoreio e mesmo de caça. Esses são os animals orwellianos.

E os outros? Os ratos, os coelhos do mato, os pardais? Orwell nunca, nunca os trata como animals: são wild creatures, não domésticos e sim silvestres. Aliás, é muito interessante que, depois de expulsos os homens e instaurado o novo regime – animal – na fazenda, um dos líderes, o porco Bola de Neve, cria “o Comitê de Reeducação dos Camaradas Silvestres (o objetivo desse comitê era domesticar os ratos e os coelhos)”, para integrar as wild creatures à sociedade animal – que não tenha dado muito certo, são outros quinhentos.

E, por fim, temos beasts: aqui, sim, eu diria “bichos”. Com o termo beasts, Orwell abarca a totalidade dos seres animais, domésticos e silvestres. Daí a importância da canção Beasts of England, que se torna por algum tempo o hino da nova sociedade animal: todos os seres animais, os domésticos e os silvestres, nele se congregam. Aliás, logo no começo, quando o Maioral começava a organizar os animais da fazenda, havia até algumas dúvidas se os bichos do mato, as criaturas silvestres, seriam considerados “camaradas” dos animais domésticos. “Os bichos do mato, como os ratos e os coelhos, são amigos ou inimigos nossos? Vamos pôr em votação. Faço a seguinte pergunta à assembleia: os ratos são camaradas?”. Sim, foram considerados camaradas quase por unanimidade (e vale notar que apenas os cachorros votaram contra: afinal gostavam de perseguir os ratos e acompanhavam os homens na caça às lebres).

Bem, a questão central é que animals, wild creatures e beasts designam coisas diferentes, de abrangência e interrelações bem específicas. Posso em sã consciência tratar indiscriminadamente os termos? Falar em “bichos” para me referir especificamente aos animals? Ou, inversamente, falar em “animais” para me referir especificamente às wild creatures? A meu ver, creio que não. Se Orwell fez assim, tinha lá suas razões para isso – as quais, aliás, ficam muito claras durante a leitura do texto. Assim, não entendo como eu poderia falar em Fazenda dos bichos ou, ainda menos, em Revolução dos bichos. Repisando, não foram as beasts que se rebelaram, foram apenas os animals.

E os animais não fazem uma revolução: os animais se rebelam, se levantam numa rebelião. Não têm qualquer programa revolucionário, a não ser aspirações de tipo cooperativista e autogestionário de longo prazo. Mobilizam-se por insatisfação, rebelam-se contra a opressão: que essa rebelião coletiva depois resulte numa nova situação, cujo comando virá a se concentrar progressivamente num número cada vez mais restrito de animais, são outros quinhentos. Dá-se a rebelião, mas não se implanta concretamente qualquer tipo de coisa que se assemelhe às aspirações que acompanhavam a rebelião: e é esse é o drama da coisa.

A propósito, é o papel fundamental dessa mobilização pessoal contra a opressão que Orwell deixa tão claro em relação a si mesmo, no famoso prefácio à edição ucraniana: “Tornei-me pró-socialista mais por horror à opressão e ao descaso a que estava submetida a parcela mais pobre dos operários industriais do que por qualquer admiração teórica por uma sociedade planejada”. É esse elemento subjetivo, a profunda insatisfação com o status quo, amparado em outro elemento subjetivo, o sonho com um mundo melhor, que leva os animais da Fazenda do Solar a se erguerem contra a situação, e não uma adesão a um projeto revolucionário pré-elaborado. Não à toa, em momento algum encontramos o termo revolution em Animal Farm; é sempre, única e exclusivamente, rebellion. A única vez em que encontramos algo similar a revolution é um derivado: o adjetivo revolutionary, tratado como algo descabido, quando o porco Napoleão se reúne com um grupo de fazendeiros humanos e declara, em discurso indireto citado: “Por muito tempo circularam rumores – divulgados … por algum inimigo malévolo – de que havia algo de subversivo e até de revolucionário na posição dele e dos seus colegas. … Nada podia estar mais distante da verdade!”.

Em suma, em tradução pode-se fazer praticamente qualquer coisa. O que nos dá bússola, guia, norte, é o texto original. Nada, porém, obriga que o tomemos como bússola, guia ou norte. Vai de cada um. De minha parte, prefiro me ancorar no autor. E viva A fazenda dos animais!

disponível aqui

June 6, 2023

olívia krähenbühl, V

publiquei meu breve artigo com o levantamento da produção publicada de olívia, tanto das obras próprias quanto das obras de tradução. está disponível aqui.

Denise Bottmann's Blog

- Denise Bottmann's profile

- 23 followers