Andrés Accorsi's Blog, page 201

January 30, 2013

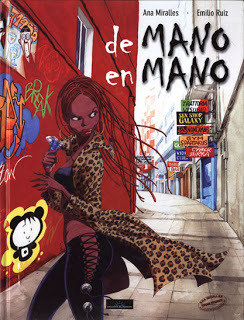

30/ 01: DE MANO EN MANO

Desde que la española Ana Miralles entró al mercado francés a principios de los ´90, los editores galos no la soltaron nunca más. Por el contrario, le habilitaron cada vez más libertad para generar proyectos y así es como, hace ya varios años, en lugar de dibujar guiones de autores franceses, formó equipo con el guionista español Emilio Ruiz, con el que se entiende a la perfección y con quien creó sus obras más atípicas y difíciles de encasillar, entre ellas su primer trabajo profesional, allá por los ´80. En 2008, Ruiz y Miralles lanzaron este álbum en Francia y, como suele suceder, se editó poco después en España.

Desde que la española Ana Miralles entró al mercado francés a principios de los ´90, los editores galos no la soltaron nunca más. Por el contrario, le habilitaron cada vez más libertad para generar proyectos y así es como, hace ya varios años, en lugar de dibujar guiones de autores franceses, formó equipo con el guionista español Emilio Ruiz, con el que se entiende a la perfección y con quien creó sus obras más atípicas y difíciles de encasillar, entre ellas su primer trabajo profesional, allá por los ´80. En 2008, Ruiz y Miralles lanzaron este álbum en Francia y, como suele suceder, se editó poco después en España. De Mano en Mano es una novela gráfica de 46 páginas protagonizada por... un billete de 20 euros. Posta, no estoy borracho ni drogado. Como su nombre lo indica, el billete va pasando “de mano en mano” y los autores nos invitan a seguirlo a lo largo varios meses, desde que alguien lo retira de un cajero automático hasta que queda enmarcado, colgando de una pared. Con ese planteo que parece de una historieta muda de Peter Kuper, Ruiz y Miralles recorren una gran ciudad de España (no llegué a deducir cuál), desde una casita precaria en una villa (donde el billete todavía no aparece) hasta un depto de clase media, donde ya bastante baqueteado, el billete va a quedar de adorno.

La gracia, como podrás suponerlo, está en lo que le sucede a los ocasionales poseedores del billete. A Ruiz le interesa mostrarnos distintas situaciones que tienen lugar en la ciudad y el pasamanos del billete de 20 euros es el artificio, el truquito que le permite saltar de unos chicos de la calle a una pandilla de neo-nazis, de un ciclista a un proxeneta o de un guardia de seguridad a un músico callejero y contarnos algo de la vida de cada uno. Por supuesto el tono es realista, para que la bajada de línea cobre un poco más de densidad y se sienta más urgente. Ruiz aprovecha (y muy boludo sería si no lo hiciera) para hablar del rol del dinero en la sociedad actual. Por qué nos gusta tenerlo, qué hacemos para tenerlo, qué valor le da la gente de distinta edad, educación o clase social, y así. Para que la cosa no decaiga, Ruiz decide meter también un poco de acción: antes de la mitad de la novela, ya hay una muy linda persecución en la que unos pibes chorros escapan de la cana tras robar –entre otros- el billete protagónico. Unas paginitas después, Andrés el proxeneta será cagado a patadas por una antigua chica “suya” y para la página 32, alguien pelará un chumbo y dará vuelta una situación muy tensa, realmente desagradable, protagonizada por el músico callejero y la pandilla de neo-nazis.

Guarda, no creas que De Mano en Mano pretende ser una crónica de la violencia y la sordidez de las grandes ciudades, onda esos programas chotos de América con Martín Ciccioli o Facundo Pastor. Estas escenas un toque salvajes están entrelazadas con un montón más sumamente tranqui y más cercanas a lo que uno vive todos los días: gente que va al bar a tomarse un café, o al supermercado a hacer las compras, o que paga un taxi o el seguro de vida. En esas secuencias Ruiz también encuentra la forma de meter personajes atractivos, diálogos ingeniosos y la bajada de línea que recorre todo el libro.

¿Y qué onda Miralles? No sé, me parece que en estos años de laburar para Francia perdió algo de su maravillosa identidad gráfica. A mí me gustaba cuando era más salvaje, cuando le daba al pincel como si fuera Oswal en crack. Ahora vemos a una dibujante inobjetable, con un manejo excelente del lenguaje corporal, las expresiones faciales, los fondos, la composición, el ritmo... pero todo me recordó a otros autores. El color quiere parecerse al de Miguelanxo Prado, los personajes tienen algo de Prado, mucho de Jaime Martín, algo del Jordi Bernet más sintético, el de sus trabajos más cercanos al humor, las onomatopeyas también parecen de Bernet... No digo que esté mal, eh? Estoy nombrando a unos monstruos que me ponen la piel de gallina. Digo que hace 25 años (y un cachito menos también) Miralles tenía un sello más personal, más arriesgado y, si bien es bueno que los dibujantes evolucionen, a mí me gustaba más lo anterior. Acá se ve a una dibujante sólida, eficaz, infalible. En las obras de fines de los ´80 y principios de los ´90 se veía a una fiera que –si la dejaban- se morfaba el mundo. Es lo que hay...

De Mano en Mano tiene un planteo raro, un desarrollo muy interesante, toca temas piolas desde una óptica acertada, combina comedia costumbrista con algo de violencia urbana y algo de denuncia social, y tiene unos dibujos de la San Puta, que además nos permiten disfrutar del talento de Ana Miralles sin embarcarnos en esas series de chotocientos mil tomos que suele hacer para Francia. No está nada mal, así da gusto desprenderse de un billete y mandarlo a yirar por la gran ciudad.

Published on January 30, 2013 16:18

January 29, 2013

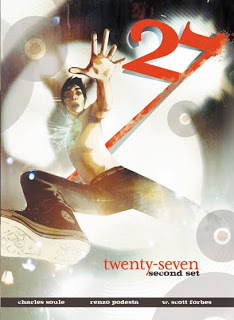

29/ 01: 27 Vol.2

Hace casi un año, el 31 de Enero de 2012, me tocó leer el primer tomo de 27 y ahora voy por el segundo, que por ahora es el último. Ahora que DC lo llamó para tomar la posta de Swamp Thing tras la partida de Scott Snyder, seguro debe haber mucha gilada hablando (bien y mal) de Charles Soule, mientras que hace un año había que ser muy vanguardista (o lector de este blog) para saber que existía este guionista.

Hace casi un año, el 31 de Enero de 2012, me tocó leer el primer tomo de 27 y ahora voy por el segundo, que por ahora es el último. Ahora que DC lo llamó para tomar la posta de Swamp Thing tras la partida de Scott Snyder, seguro debe haber mucha gilada hablando (bien y mal) de Charles Soule, mientras que hace un año había que ser muy vanguardista (o lector de este blog) para saber que existía este guionista. Y la verdad que ni en pedo me bajo de Swamp Thing cuando se vaya Snyder, porque si faltaba algo para hacerme fan de Soule, ya está, con este tomo lo recontra-logró. La segunda parte de la extraña historia de Will Garland me gustó más que la primera, y eso es mucho decir. No quiero ahondar de nuevo en argumento. Cualquier cosa, cliqueá la etiqueta de 27 y leete la reseña del Vol.1. Así como en el primer tomo todo giraba en torno al Club de los 27 (los músicos famosos que murieron a los 27 años), esta vez el argumento se arma en torno a otro tópico muy atractivo de la historia del rock, que son los one hit wonders, las bandas y solistas que pegaron un hitazo, ascendieron al Olimpo... y se cayeron al toque, sin volver a pegar otro éxito en sus putas vidas. Podría hablar horas de ese tema, porque me apasiona y lo tengo estudiadísimo, sobre todo en lo referente al rock y pop de los ´80, que lo que a mí más me gusta.

Soule arranca por ese lado, teje, mete mucho en escena a las entidades sobrenaturales que le dieron los poderes a Garland, nos recuerda que estos se van a acabar en algún momento, aunque sin ponerle demasiada carga dramática al asunto, y finalmente el eje de la saga se desplaza hacia el eterno tema de la fama. ¿Qué es ser famoso? ¿Qué pasa cuándo sos famoso y un día dejás de serlo? ¿Cómo se pilotea el diluvio de guita, poder, chupamedias y groupies que se te cuelgan de la... fama cuando sos famoso? ¿Quién decide que algunos tipos talentosos nunca lleguen a la fama y algunos mediocres impresentables sean inmensamente famosos? Esta saga nos invita a hacernos todas esas preguntas de un modo crítico, punzante, con cero ingenuidad y abundante mala leche. Además hay acción, peleas, grandes diálogos, garches, comedia, rock y seres supraterrenales, confabulados en bizarras runflas que ni Garland ni su enemiga de este tomo lograrán descifrar.

Por el lado del dibujo, lo tenemos a nuestro Renzo Podestá prendido fuego, muy asentado en su estilo realista hasta por ahí nomás, con mucho margen para irse a la mierda y estilizar a full, sobre todo a los personajes y sus expresiones faciales. En este tomo, Podestá le pega un upgrade grosso al color, que ahora tiene más peso en la impronta visual de la serie. También mejora mucho en el uso de efectos y texturas. Estas últimas son muy importantes, porque en este tomo Podestá dibuja muy pocos fondos y hay páginas y páginas en las que lo único que vemos detrás de los personajes son texturas, al mejor estilo Ben Templesmith. La narrativa es cristalina, ganchera y con muy buenos recursos para pilotear las muchas páginas de cabecitas que hablan. Las páginas de una sóla viñeta son invariablemente memorables, impactantes en la composición y repletas de detalles alucinantes. Lo único que se podría criticar a nivel gráfico es que estas páginas, publicadas en blanco y negro, probablemente se caerían a pedazos. Habría que repensarlas demasiado, o redibujarlas en el estilo que Renzo peló en la imprescindible Jueves, cuando era cuasi-under y publicaba en Llanto de Mudo. Por suerte está el color y –repito- está muchísimo más laburado que en el tomo anterior.

Obviamente, 27 no se parece a nada que hayas leído antes. Hay un chabón que pela algunos poderes, es cierto. Pero hasta ahí llegan las coincidencias. Todo lo demás es fresco, sorprendente e impredecible. Esperemos que al multitudinario grito de “u-na más, y no jodemos más!” Soule y Podestá vuelvan a subir a escena a deleitarnos con una nueva saga de 27.

Published on January 29, 2013 17:05

January 28, 2013

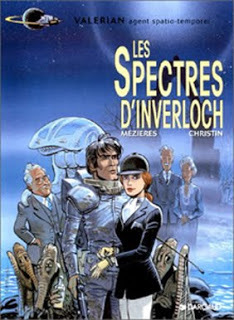

28/ 01: VALERIAN: LES SPECTRES D'INVERLOCH

De a poquito, me sigo armando esta maravillosa colección de álbumes de Pierre Christin y Jean-Claude Mézieres. Este es el undécimo tomo, o sea, el que va justo después de Brooklyn Station Terminus Cosmos (reseñado un lejano 06/04/10) y es el más raro de todos los que leí hasta ahora.

De a poquito, me sigo armando esta maravillosa colección de álbumes de Pierre Christin y Jean-Claude Mézieres. Este es el undécimo tomo, o sea, el que va justo después de Brooklyn Station Terminus Cosmos (reseñado un lejano 06/04/10) y es el más raro de todos los que leí hasta ahora.En Les Spectres..., Christin se toma 46 páginas para contarnos cómo un grupo de personajes se reúnen en un ancestral castillo escocés. Cómo llega cada uno, de dónde viene, qué hacen los que llegan temprano mientras esperan a los que llegan tarde... En la anteúltima página aparece el personaje más grosso, el que le va a comunicar a los demás para qué los conocó, cuál es la misión, qué conflicto deberán desactivar. Pero esa conversación no está en este tomo, sino en el siguiente! O sea que al final de Les Spectres... ni siquiera tenemos muy claro para qué viajaron hasta Inverloch los protagonistas del tomo. Para decirlo de modo diáfano, este tomo es un prólogo largo al que viene después, Les Foudres d´Hypsis, en el que parece que pasan cosas muy jodidas.

A lo largo de estas 46 páginas hay mínimas pistas de cómo se puede llegar a armar ese conflicto del que sólo sabemos que va a ser heavy. En las páginas protagonizadas por Lord Seal, los espías yankis tiran alguna punta que –uno supone- se explorará en el próximo tomo, y en la breve secuencia protagonizada por el capo máximo de Galaxity aparecen algunas profecías, algunas referencias veladas al tole-tole que se viene en Les Foudres... El resto, nada que ver. Valerian captura a un bicho alienígena muy raro, que habla y morfa sin parar, Laureline cabalga por las colinas de Escocia, Monsieur Albert (que debuta en el noveno álbum de la serie y desde entonces se queda hasta el final entre los protagonistas) viaja en tren compartiendo té y bombones con unas distinguidas señoras inglesas y los tres Shingouz, avechuchescos traficantes de información al servicio de la Tierra, llegan desde el planeta Rubanis tras sonsacarle al Coronel Tloc algunos datos relevantes acerca de Hypsis, el planeta que –parece- se enfrentará a los agentes espacio-temporales en el próximo episodio.

Y ya está. El resto son diálogos muy ingeniosos que Christin aprovecha para darle onda a todos estos personajes, una sucesión de secuencias pachorras en las que no hay peleas, ni persecuciones, ni explosiones, más allá de unos robots que atraviesan un vidrio por equivocación. ¿Qué es esto? Una canchereada de Christin. Está al frente una serie exitosa, sabe que tiene la continuidad garantizada a largo plazo, sabe que los fans igual le van a comprar el álbum aunque no pase un carajo y así es como en 1983 empieza a serializar en las páginas de Pilote una extensa epopeya, sin la menor intención de cerrar nada en la página 46. ¿El álbum trae 46 páginas? Problema suyo. La saga tiene 92 (creo). Y por lo visto, todo lo grosso pasa en las segundas 46. No se puede opinar casi nada acerca de Les Spectres... sin leer Les Foudres... porque está bastante claro que se trata de un díptico, de una única historia dividida en dos álbumes por el capricho de una editorial (Dargaud) que no quería esperar hasta el final de la saga para tener un nuevo libro de Valerian en las bateas.

El trabajo de Mézieres, sublime. Aprovecha las páginas con pocas viñetas para lucirse, se fuma con la solvencia de siempre las páginas de 9 ó 10 viñetas, mete un homenaje a su amigo Moebius y otro al maestro Enki Bilal (co-equiper de Christin en muchas sagas gloriosas) y demuestra una vez más que no hace falta dibujar y colorear como Juan Giménez para ser un capo absoluto en la historieta de ciencia-ficción. Con un estilo anti-académico, decididamente semi-funny, con cero realismo, con un gran manejo del pincel y la mancha negra y un trabajo de color eficiente pero para nada pretensioso, también se puede meter al lector en la trama y hacerle sentir la fascinación que sienten los personajes.

Y sí, esta es una serie claramente enrolada en la ciencia-ficción, pero también en el misterio, porque en estas 46 páginas sólo podemos conjeturar y tratar de adivinar ya no cómo se resolverán los conflictos, sino cómo carajo se definirán. Un salto al vacío de la gigantesca dupla integrada por Christin y Mézieres, como para demostrar que en las aventuras de Valerian puede pasar cualquier cosa, incluso un tomo entero sin aventuras.

Published on January 28, 2013 14:31

January 27, 2013

27/ 01: EL ALMANAQUE DE MI PADRE

Y, no. Hermosos los dibujos, maravillosa la narrativa, copada la línea que baja, pero la verdad que el argumento que se le ocurrió a Jiro Taniguchi para El Almanaque de mi Padre no se banca ni a palos 270 páginas de historieta. Me animo a resumirlo así: Cuando muere su padre, Yoichi vuelve después de muchos años a su pueblo, se reencuentra con su familia y le cae la ficha de los muchos errores que cometió en la relación con su padre, al que él veía de una manera pero los hechos demuestran que era de otra. Fin.

Y, no. Hermosos los dibujos, maravillosa la narrativa, copada la línea que baja, pero la verdad que el argumento que se le ocurrió a Jiro Taniguchi para El Almanaque de mi Padre no se banca ni a palos 270 páginas de historieta. Me animo a resumirlo así: Cuando muere su padre, Yoichi vuelve después de muchos años a su pueblo, se reencuentra con su familia y le cae la ficha de los muchos errores que cometió en la relación con su padre, al que él veía de una manera pero los hechos demuestran que era de otra. Fin.Básicamente la obra habla acerca de cómo la falta de diálogo deteriora las relaciones familiares, genera rencores, potencia dolores y –a la larga- sólo sirve para que los vínculos afectivos se enfríen hasta desaparecer. Ya me lo explicaron Mike & the Mechanics en la bellísima canción “The Living Years”, allá por 1988, y les alcanzó con cuatro minutos. Taniguchi complementa esta idea chiquita y de entrecasa con un excelente trabajo de desarrollo de personajes, con su típico clima de pachorra provinciana donde todo pasa más por la contemplación que por la acción y por supuesto con dibujos tan perfectos que no parecen obra de un ser humano.

La primera mitad de la obra, en la que rememoramos la infancia de Yoichi, tiene bastantes puntos en común con Barrio Lejano, el gran clásico del sensei, y seguramente es la mejor parte de El Almanaque... La gran diferencia está en el conflicto: en Barrio Lejano, un elemento fantástico (el viaje en el tiempo de la mente del protagonista) hace que haya una chance de torcer el destino, o por lo menos de averiguar por qué carajo pasa lo que pasa. Entonces uno se ceba con la trama, hace fuerza para que Hiroshi descubra la verdad sobre lo que sucedió en su familia, para que se transe a la minita que le gusta... Hay una inclusión mayor del lector en la trama. Acá no. Vos sabés que el conflicto no tiene solución porque, como el padre de Yoichi ya está muerto, lo que se tienen que decir no se lo van a decir nunca. Taniguchi repite el tópico de una separación traumática de los padres por causas que los hijos desconocen, pero lo resuelve de otra manera: bastante antes de la mitad de la novela, ya sabés qué pasó, por qué, y sólo te queda preguntarte quién y cuándo se lo va a explicar a Yoichi para que no sufra tanto. Entonces no te involucrás, te resignás y decís “y bueno, que se jodan por no haber hablado las cosas en su momento”.

Otro elemento que Taniguchi no subraya es que Yoichi termina por hacer lo mismo que tanto le reprochaba a su padre. Supuestamente este, al estar absorbido por el trabajo, le daba cero bola a sus hijos. ¿Y Yoichi qué hace? Lo mismo, con el agravante de que vive en otra ciudad, lo cual le da la excusa perfecta para no volver nunca a visitar a su viejo, su madrastra, su hermana y su tío Daisuke (lejos, el mejor personaje de la novela). Sobre el final, Taniguchi pega un golpe bajo cuando hace reaparecer a la mamá de Yoichi, a la que este no veía hacía 30 años. Pero, ¿se van a poner las pilas para hablar y pasar en limpio todo lo sucedido allá lejos y hace tiempo, o seguirá la acumulación de rencores y de facturas que nadie tiene los huevos para pasar? Nunca lo sabremos. Al autor parece no importarle explorar esa veta, cuya aparición es la única sorpresa, la única situación impredecible de la segunda mitad de la novela.

En rigor de verdad, El Almanaque... es anterior a Barrio Lejano. Y visto así, como un ensayo fallido para una obra maestra, empieza a tener un poco más de sentido. Porque podemos teorizar (en una de esas mandando fruta) que Taniguchi se dio cuenta de qué cosas no funcionaban en El Almanaque... y las corrigió en su siguiente obra de corte similar. O no, qué sé yo. Por ahí hay gente a la que El Almanaque... le gusta más porque prescinde del elemento fantástico. A mí, realmente, se me hizo muy larga. Me parece una oda a la nostalgia, a lo lindo que era todo cuando éramos chicos y nada nos importaba una goma, a valores que tienen que ver con las raíces, la identidad, el lugar de donde somos, la gente con la que nos criamos... y está bárbaro, pero 270 páginas de eso, sin un conflicto fuerte atrás que lo sustente, se me hicieron demasiadas. Y eso que el dibujo de Taniguchi no baja jamás del nivel glorioso de sus mejores mangas...

Published on January 27, 2013 10:22

January 26, 2013

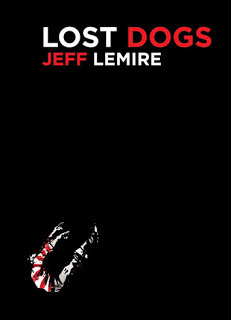

26/ 01: LOST DOGS

Ufff! Otro comic tremendo, desolador, desgarrador...

Ufff! Otro comic tremendo, desolador, desgarrador...Esta es la opera prima de Jeff Lemire, realizada en 2004, cuando era un pibe canadiense totalmente desconocido. Lemire ganó la beca Xeric (bancada por el maestro Peter Laird) y pudo editar Lost Dogs con la irrisoria tirada de 700 ejemplares. Ahora, con el pibe canadiense ya totalmente asentado como una de las voces más interesantes del comic norteamericano actual (e incluso con acceso cuasi ilimitado al mainstream de DC), Top Shelf desempolva este clásico reciente para que los giles que llegamos tarde lo podamos descubrir.

Esto es, por decirlo en forma sencilla, historieta cruda. Se nota demasiado que cuando Lemire parió esta obra no había tenido ningún contacto ni con profesionales grossos ni con editores que le bajaran línea o le dieran consejos acerca de qué hacer y qué no en una novela gráfica. Entonces, por un lado tenemos una obra brutal (en todo el sentido de la palabra), rudimentaria, visceral, y a la vez una obra 100% honesta, que sólo refleja lo que Lemire quiso (y pudo) hacer con los precarios materiales y las escalofriantes ideas que tenía en aquel momento.

Lost Dogs me hizo acordar bastante a Stigmata (reseñada el 16/05/11), porque en ambas el protagonista es un chabón grandote, cuyo nombre no sabemos, y que evidentemente tiene pocas luces. En ambos casos, el grandote sufrirá pérdidas jodidísimas y lo distinto es cómo cada personaje encarará la lucha por salir del fondo de la tabla. Un poco por estas similitudes con Stigmata hice el ejercicio mental de imaginarme Lost Dogs dibujado por Lorenzo Mattotti y casi me viene a buscar la ambulancia... en fin, no nos vayamos de tema...

La novela de Lemire trata muy, muy mal a este personaje que habla poco, pero al que se le nota que es buen tipo. Tanto que sufrimos con él, queremos verlo dar vuelta la situación de mierda que le toca vivir, encontrar una nueva chance de ser feliz... forget it. Sólo encontrará crueldad, sordidez y desesperanza, en una trama lineal, sencilla y a la vez completamente impredecible, con esos estallidos de violencia que vimos en algunos pasajes de Sweet Tooth, pero mucho más bestial, porque acá Lemire todavía no tenía la sutileza de sus obras más recientes.

Creo que la crudeza del dibujo le hace el aguante a la del guión. Pareciera que Lemire bocetó las páginas en un papelito cualquiera, simplemente para planificar la disposición de las viñetas, y en base a eso dibujó directo en tinta, con pinceladas bien zarpadas de negro, algún detalle en rojo y un laburo de grisados increíble, con un manejo muy acertado y muy sutil de las aguadas (y sí, algo de sutileza se tenía que colar). Lemire venía de estudiar Cine y enseguida se da cuenta de que para meter al lector en la historia tiene que manipular, por un lado, los climas y por el otro, el tempo narrativo. En ambos rubros el pibe se desempeña como un campeón, como un profesional con 25 años de trayectoria. Los climas que logra son asfixiantes, sumamente coherentes con lo que transmite el guión, y ayudan muchísimo a que todo lo que sucede nos resulte mucho más estremecedor. El tempo está perfectamente controlado, con muchas páginas de 9 cuadros, alguna hasta de 12 (ya está, ya lo perdimos a Mattotti) y algunas splash pages de enorme impacto. Lejos las tres más originales, más logradas, más memorables son las del abrazo final entre el grandote y su esposa en el hospital, con las que Lemire busca lograr la versión historietística de un fundido, o de una imagen que se va distorsionando, pero con una expresividad y un vuelo conmovedores.

Acá empieza la leyenda de este narrador nato, de este autor siempre jugado a las historias fuertes, bravas, poco convencionales, a los climas extraños y potentes y a un trabajo con los personajes (generalmente bastante freaks) que hace que nos identifiquemos de una con ellos. Acá Lemire todavía estaba muy lejos del nivel de dibujo que pela hoy, y aún así, por la prepotencia de las ideas y por su carácter de labor genuina, sin contaminar ni condicionar por nada ni nadie, Lost Dogs no se lee como una obra precaria, ni mucho menos fallida. Se ve estéticamente rara, se siente cruda, pero no desentona para nada con la onda del guión que –repito, por si no quedó claro- es de una crueldad atroz y de una emotividad a la que pocas historietas se animan a aspirar.

En la pila del material pendiente de lectura (ya más montaña que pila) tengo The Underwater Welder, la nueva obra de Jeff Lemire. Ahí veremos cuánto de la magia de Lost Dogs le quedó al canadiense después de estos años de prostitución creativa al servicio de Dan DiDio, Bob Harras y demás encarnaciones del Mal.

Published on January 26, 2013 13:05

January 25, 2013

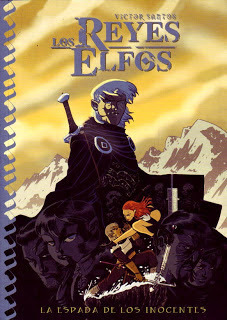

25/ 01: LOS REYES ELFOS: LA ESPADA DE LOS INOCENTES

Sigo leyendo en perfecto desorden esta magnífica serie del valenciano Víctor Santos, y ahora me encuentro con el que vendría a ser el tercer tomo de los cuatro que componen el tronco principal de la saga. La Espada de los Inocentes encaja (creo) entre La Emperatriz del Hielo (reseñado el 22/07/10) y Hasta los Dioses Mueren (lo vimos el 23/04/10).

Sigo leyendo en perfecto desorden esta magnífica serie del valenciano Víctor Santos, y ahora me encuentro con el que vendría a ser el tercer tomo de los cuatro que componen el tronco principal de la saga. La Espada de los Inocentes encaja (creo) entre La Emperatriz del Hielo (reseñado el 22/07/10) y Hasta los Dioses Mueren (lo vimos el 23/04/10).El guión es excelente. Se nota que Santos tiene un plan a largo plazo y hacia allá va, sin prisa, sin pausa, con mucho cuidado por dosificar bien la información acerca de este mundo y estos conflictos, y sobre todo por no quedarse en la machaca, sino potenciarla mediante un recurso infalible: los personajes que pueblan la saga de Ehren Heldentod no son meros reyes, guerreros o mercenarios. Son tipos y minas reales, creíbles a pesar de su origen fantástico, con personalidades complejas y sentimientos fuertes, con los que uno (que no es rey, ni elfo, ni blandió una espada en su puta vida) se puede identificar. La epopeya está y está buenísima: hay combates de todo tipo, gestas repletas de heroismo y sacrificio, tremendas batallas y hasta la intervención de los dioses nórdicos (en este tomo la rompe el mismísimo Thor!). Y además están estos personajes logradísimos, casi tridimensionales, que rosquean, se enamoran, sufren, traicionan, se cuestionan miles de cosas y hasta a veces se resignan a aceptar un rol en esta gigantesca trama que –se dan cuenta- les viene impuesto de más arriba, por enigmáticos demiurgos a los que no tienen el gusto de conocer.

En Los Reyes Elfos este tema del destino, de la profecía, tiene mucho peso. Y tiñe a la saga de un cierto fatalismo, de un clima por momentos opresivo, triste, porque los personajes entienden que –por más que se hagan los locos- casi siempre tienen un sólo curso de acción y no es precisamente el más fácil, ni el más cómodo, ni el que garantiza que su gente va a dejar de sufrir y morir en estas guerras tan atroces como evitables entre las distintas razas. Hasta los más poderosos son, en algún momento, títeres de alguien más, y Santos se esfuerza por mostrarnos cómo esta idea le pega de distinta manera a los distintos personajes, en secuencias introspectivas muy bien resueltas.

Esta es una obra de 2003, o sea que a nivel dibujo estamos lejos del Víctor Santos actual. Esto es de la época en la que Santos todavía parecía el primo desprolijo de Chris Sprouse, una especie de Sprouse entintado a los pedos, o por un fan de Paul Grist. También hay algunos elementos (generalmente los que tienen una impronta fantástica) definidos con una línea un poquito más temblorosa, como la que usaba Jeff Smith en Bone, cuando aparecía la hermana malvada de Rose. Eso en la superficie, claro. Si miramos la narrativa y la planificación de las páginas nos encontramos con muchos truquitos típicos de Mike Mignola y Matt Wagner, incluso los que Mignola tomó de autores europeos como Andreas, Hermann o Tardi. Es muy loco que Santos sea europeo y que los pocos recursos claramente europeos que se ven en su obra sean los que heredó de Mignola. En fin... También hay momentos, en especial algunas peleas, en las que la narrativa es más japonesa, aunque con más viñetas por página y menos estridencia que en los típicos shonen en los que la machaca le disputa el protagonismo al guión. La aplicación de las tramas mecánicas está perfecta y el equilibrio entre espacios blancos y masas negras es ejemplar, digno de ser estudiado en las escuelas de dibujo. Y aún así me imagino estas páginas dibujadas por el Santos actual y me derrito de la emoción...

Si seguís hace un tiempo este blog, ya te habrás dado cuenta de que con este autor ya no puedo ser objetivo. En algún punto se convirtió en un fetiche, en un totem al que sólo puedo rendirle pleitesía. Y está todo bien, banco a full mi decisión de bancar a full a Víctor Santos. Me fascina cómo narra, me fascina la forma en que encara los géneros y me fascina verlo mejorar como dibujante de obra a obra. Ojalá algún día seamos legiones los que tenemos al valenciano en nuestro Olimpo de los intocables.

Published on January 25, 2013 08:37

January 24, 2013

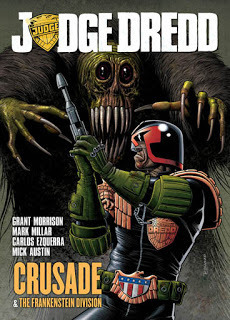

24/ 01: JUDGE DREDD: CRUSADE

Si muchos años de comic yanki te convirtieron en un Morrisonzo o te dejaron en estado Millarvario (o dicho en castellano, si estás tan cebado con Grant Morrison y Mark Millar como para comprarte cualquier cosa que lleve sus firmas) mi consejo es: luz amarilla. Guarda, mirá bien a ambos lados de la avenida antes de cruzar el Atlántico y comprarte los comics que escribieron para las revistas británicas. Ahí vas a encontrar material buenísimo, no tengo dudas. De hecho, Dare me parece una de las mejores obras en la larga trayectoria de Morrison. Pero también hay bóñiga radioactiva hecha con fritas, para pagar las expensas.

Si muchos años de comic yanki te convirtieron en un Morrisonzo o te dejaron en estado Millarvario (o dicho en castellano, si estás tan cebado con Grant Morrison y Mark Millar como para comprarte cualquier cosa que lleve sus firmas) mi consejo es: luz amarilla. Guarda, mirá bien a ambos lados de la avenida antes de cruzar el Atlántico y comprarte los comics que escribieron para las revistas británicas. Ahí vas a encontrar material buenísimo, no tengo dudas. De hecho, Dare me parece una de las mejores obras en la larga trayectoria de Morrison. Pero también hay bóñiga radioactiva hecha con fritas, para pagar las expensas.Bajo esta majestuosa portada de Brian Bolland nos esperan, agazapadas, dos sagas de Judge Dredd una más chota que la otra. La primera, Crusade, está co-escrita por Millar y Morrison casi seguro en 1995. El planteo es casi decente: el juez Eckhart viajó a los confines del espacio y tras décadas sin contacto con la humanidad, cae con su nave a la Antártida. En su único mensaje a las autoridades dice haberse encontrado con Dios, con quien estableció contacto. Ahora los jueces de todas las mega-urbes (que vendrían a ser los países de este mundo post-holocausto) quieren capturar a Eckhart para enterarse de primera mano qué onda Dios, qué le dijo, qué poderes tiene, etc. Y ahí van, los jueces más grosos de cada urbe a competir entre ellos en plena Antártida. Por supuesto, Mega-City One (la que nuclea a las ciudades de la Costa Este de los EEUU) manda al siempre impertérrito Judge Dredd.

Hasta ahí, zafa. Después, el horror. Primero, vos sabés que Dredd va a ganar. Segundo, en las primeras páginas los autores se esfuerzan por darle mucha chapa al Judge Cesare, inquisidor a las órdenes del Vaticano, con lo cual sabés que va a ser el que más probablemente le haga el aguante más fuerte a Dredd. Tercero, esta serie parece jactarse de sus puntos débiles. Uno de los aspectos menos atractivos de Judge Dredd (tiene varios) es que le faltan secundarios copados. Aún así, la consigna de Crusade parece ser precisamente limpiar secundarios. Los duelos entre los jueces son siempre a muerte y acá palman varios que ya se habían cruzado con Dredd en aventuras anteriores. Ya fue, Morrison y Millar no dejan vivo a ninguno.

Y bueno, después de 62 páginas al palo, repletas de sangre, violencia y momentos que podrían ser tensos si uno no supiera que Dredd va a zafar de todo sin despeinarse, se termina la saga. ¿Qué se puede rescatar? El ritmo, que nunca decae, y los dibujos de Mick Austin. Austin es un ilustrador que hizo poca historieta pero realmente la tiene muy clara, en un estilo clásico recontra sólido, con una excelente puesta en página, buenas expresiones faciales, un gran manejo del color y alguna tirada a chanta a la hora de dibujar fondos.

Frankenstein Division es más breve, tiene sólo 24 páginas, y es obra de Mark Millar en solitario, o en realidad junto al dibujante Carlos Ezquerra. El guión es tan choto que parece de Cazador: aparece una especie de Frankenstein, un monstruo hiper-pulenta construído en Rusia con pedazos de cadáveres de los jueces a los que Dredd masacró en una saga anterior. El monstruo llega a Mega-City One en busca de venganza, mata a un montón de gente, parece una amenaza re-jodida, hasta que llega Dredd, lo confronta y lo hace mierda –de nuevo- casi sin despeinarse. Fin. Bueno, no; en realidad hay un girito shockeante más, después de la muerte de “Frankenstein”. Pero no alcanza para salvar los trapos. El dibujo de Ezquerra está bueno, bien salvaje, bien grotesco, coloreado en una onda Simon Bisley, aunque lejos de la magia de la Bestia.

Estas dos historias son de mediados de los ´90, cuando el éxito de Judge Dredd no llevaba ni 20 años. Ahora van 35. ¿Alguien me puede explicar cómo carajo se sostiene? Porque la verdad que, aunque cacemos la ironía, el personaje sigue siendo irreductiblemente chato, hueco, unidimensional, y –lo más grave- pensado para nunca evolucionar, para que el final de cada historia vuelva todo al status quo inicial, que es siempre el mismo. No digo que las sagas puedan ser leídas en cualquier orden, tipo Lucky Luke. Digo que el personaje llega al final igual que como lo vimos al principio, que jamás se replantea nada ni deja que nada de lo que sucede lo afecte en lo más mínimo. Eso funciona bien en un personaje cómico, un Boogie el Aceitoso, ponele. Pero cuanto más ambiciosas y grandilocuentes son las sagas, menos sustento tiene esa actitud.

Tengo otro libro del Juez sin leer, de la época clásica de Bolland, John Wagner y la Bruja Grant. Pero me faltan meses para leerlo. Por ahí para ese entonces ya me olvidé de lo mal que me trataron Morrison y Millar la vez que los seguí hasta Mega-City One.

Published on January 24, 2013 16:11

January 23, 2013

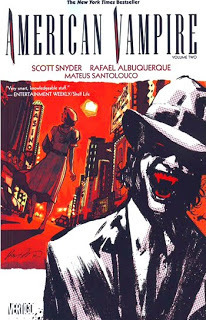

23/ 01: AMERICAN VAMPIRE Vol.2

Después de un paréntesis de nueve meses, retomo esta serie que pintaba muy bien. Esta vez sin Stephen King, le toca a Scott Snyder bancar los trapos él solito y a riesgo de parecer un hereje, lo hace tan bien que este tomo me gustó más que el anterior.

Después de un paréntesis de nueve meses, retomo esta serie que pintaba muy bien. Esta vez sin Stephen King, le toca a Scott Snyder bancar los trapos él solito y a riesgo de parecer un hereje, lo hace tan bien que este tomo me gustó más que el anterior.La historia salta 11 años para adelante: de 1925 nos vamos a 1936, siempre en la Costa Oeste de los EEUU. El primer arco nos lleva a Las Vegas, un pueblucho perdido en el medio del desierto que vive una súbita y brutal transformación: se está construyendo la monumental represa Hoover y eso significa que se empieza a mover una guita muy importante, con sus obvias consecuencias: corrupción, timba, prostitución, chupi y –lógicamente- un mayor índice de criminalidad. Snyder lo dice sin medias tintas: la relación entre el capitalismo y el delito es intrínseca e irrefutable. Si a esto le sumamos la presencia de un vampiro gaélico, de ancestral estirpe, que asesina a los capos de la empresa constructora, la cosa se pone bastante espesa. Y si además sumamos a Skinner Sweet, el vampiro americano al que conocimos en el primer tomo, está claro que la vida del pobre sheriff del pueblo se va a convertir en una pesadilla. Cash McCogan es el héroe, “el bueno”, en este truculento festival de muerte, sangre y corrupción sin límites.

Si hilamos más fino, la saga gira en torno a los vínculos familiares (“lazos de sangre”, dirían los vampiros, que algo de eso entienden): Snyder le da bastante protagonismo a la esposa y la hija de Jim Books, el pobre sheriff al que Sweet le dio para que tenga en el tomo anterior. Y por el otro lado, tanto el padre como el hijito que espera Cash McCogan tienen bastante peso en la trama. Realmente, todo lo que pasa acá es tremendo, desde la primera página hasta la última. No sólo la violencia, el gore y los corchazos. La mala leche, la crueldad, los giros que le pega Snyder a la trama, uno más sórdido y despiadado que el otro.

En los últimos dos episodios el protagonismo se lo lleva Pearl, la actriz vampirizada en el tomo anterior, que en el primer tramo de este tomo aparece sólo en un subplot, muy bien llevado. ¿Te querés enterar qué fue de la vida de esta chica que soñaba con triunfar en Hollywood? Las respuestas te van a shockear. ¿Y Hattie Hargrove, su amiga? ¿Qué onda? Mejor ni preguntar. La saguita de Pearl y Hattie no se resuelve en estos dos episodios, simplemente levanta temperatura para estallar (supongo) más adelante. De todos modos, las páginas protagonizadas por las chicas también tienen tiros, torturas, mutilaciones y atrocidades a granel.

En este último tramo del libro tenemos dibujante suplente: Mateus Santolouco se hace cargo de estos dos episodios y cambia muchísimo su estilo (que generalmente va más para el lado de Simon Bisley) para parecerse lo más posible a su amigo (y dibujante titular de American Vampire) Rafael Albuquerque. El resultado es muy, muy atractivo. Es como un Albuquerque más espeso, con más volumen, como mezclado con dibujantes bien dark, tipo Tom Mandrake o Steve Pugh.

Y la saga más larga, la de Las Vegas, está toda dibujada por Albuquerque en su estilo de siempre, bien power, bien expresivo, con unas manchas negras alucinantes, casi sin referencias fotográficas y muy volcado a la acción. Pareciera que los personajes están todo el tiempo agazapados, a la espera del momento en el que pueden pelar garras o chumbos y masacrarse unos a otros. Hay un problema y es que Albuquerque mezquina bastante los fondos. No son pocas las viñetas en la que estos deberían estar y no están. Tampoco es que Santolouco se mate en los fondos: en sus páginas también hay menos de los que debería haber. Pero bueno, si les perdonamos ese detalle, no van a quedar obstáculos para entregarnos al vértigo y al impacto permanente que proponen desde los dibujos los próceres de Porto Alegre.

American Vampire arrancó bien y en este tomo se puso mejor, más jodido, más intenso, más al límite. Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Scott Snyder en los tomos siguientes y esperemos que la serie se retome pronto, que se haga corto el paréntesis que impuso el guionista para poder dedicarse a otros proyectos. Ah, y quiero ver MORIR (de modo definitivo, categórico, sin chances de zafar ni de volver) al hijo de mil putas de Skinner Sweet. ¿Será posible?

Published on January 23, 2013 17:31

January 22, 2013

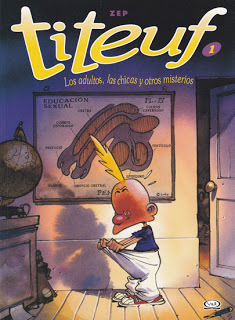

22/ 01: TITEUF Vol.1

Veníamos de mezclas raras: guionista francés y dibujante filpino, guionista portugués y dibujante argentino, guionista inglés y dibujante brasilero... Esta vez es todo más sencillo: un sólo autor, el helveta Zep, que viene de la Suiza francófona y –coherentemente- trabaja para el mercado francés. En realidad, reina sobre el mercado francés. Su último libro, el Vol.13 de Titeuf, fue el álbum de mayor tirada y mayor venta de 2012, en un año en el que las librerías francesas recibieron más de 5.500 novedades. También en 2012, una editorial argentina apostó a editar en nuestro país los álbumes de Titeuf y arrancó con “Los adultos, las chicas y otros misterios”, una traducción bastante frutihortícola de “Dieu, le Sexe et les Bretelles” (Dios, el Sexo y los Tiradores), que es como se llamó este recopilatorio en Francia, cuando se editó hace 20 años, en Diciembre de 1992. Esa primera edición (con un humilde tiraje de 8000 ejemplares contra el millón que tiró el Vol.13) se imprimió en blanco y negro. La edición argentina, en cambio, está tomada de la reedición de 2010, para la cual el primer álbum de Titeuf fue íntegramente coloreado.

Veníamos de mezclas raras: guionista francés y dibujante filpino, guionista portugués y dibujante argentino, guionista inglés y dibujante brasilero... Esta vez es todo más sencillo: un sólo autor, el helveta Zep, que viene de la Suiza francófona y –coherentemente- trabaja para el mercado francés. En realidad, reina sobre el mercado francés. Su último libro, el Vol.13 de Titeuf, fue el álbum de mayor tirada y mayor venta de 2012, en un año en el que las librerías francesas recibieron más de 5.500 novedades. También en 2012, una editorial argentina apostó a editar en nuestro país los álbumes de Titeuf y arrancó con “Los adultos, las chicas y otros misterios”, una traducción bastante frutihortícola de “Dieu, le Sexe et les Bretelles” (Dios, el Sexo y los Tiradores), que es como se llamó este recopilatorio en Francia, cuando se editó hace 20 años, en Diciembre de 1992. Esa primera edición (con un humilde tiraje de 8000 ejemplares contra el millón que tiró el Vol.13) se imprimió en blanco y negro. La edición argentina, en cambio, está tomada de la reedición de 2010, para la cual el primer álbum de Titeuf fue íntegramente coloreado. Acertadamente, la editorial V&R apunta este libro (y el Vol.2, que prometo reseñar pronto) a los fans de Mafalda y Bart Simpson. Como la nena de Quino, Titeuf cuestiona a full todas las cosas que no termina de entender del mundo de los adultos. Muchas tienen que ver con el sexo (tema que en Mafalda prácticamente no se toca), pero también se habla de Chernobyl, de los turistas japoneses, las drogas y las guerras, todo en un tono en el que se mezclan la ingenuidad con la mala leche. Y la referencia a Bart es ineludible, porque acá también tenemos a un borreguito kilombero, eternamente sublevado a padres y maestros, aunque cuando se pasa de listo, a Titeuf suele irle bastante peor que a Bart.

Por otro lado, tanto Bart como Mafalda comparten algo fundamental, que define a esta obra maestra de Zep: son chicos, pero sus historias no son para chicos. Así como no le podés dar un libro de Mafalda a un nene de seis años porque no va a entender el 70% de los chistes, lo mismo pasa con Titeuf. A los más chicos seguro les llamará la atención el dibujo, el color y obviamente el hecho de que los protagonistas son chicos. Pero no es una historieta pensada para ellos. Esto no se podría publicar nunca en Genios ni en Billiken, digamos. Y no sólo por los chistes de pitos y pedos. En Titeuf hay, sin duda, una visión de la vida jodida, cínica, ácida... adulta, bah. Y si bien se basa mucho en el contrapunto entre cómo entienden la vida los chicos y los grandes, puesto a quedarse con un grupo etáreo, me parece que Zep se queda con los grandes, o por lo menos con los mayores de 12 o 13 años, que ya entendieron unas cuantas cosas.

Me falta decir que cada página es un chiste autoconclusivo, que desde el primer momento Zep rodea a Titeuf de un muy lindo elenco de personajes secundarios, que muchos de estos chistes me resultaron muy, muy graciosos, con remates impredecibles y muy efectivos, y que todo está dibujado maravillosamente por un virtuoso, un dibujante de enorme talento al que –si las ventas ayudan y salen más tomos- vamos a ver mejorar hasta niveles siderales. Por lo menos al principio, Zep no hace nada a nivel gráfico que no hayamos visto en los buenos dibujantes franco-belgas de estilo humorístico. Aún así, hay páginas y viñetas bellísimas, con composiciones exquisitas y –lo más importante- hilvanadas por una narrativa perfecta, en la que sobresale un timing para la comedia absolutamente devastador.

En estas páginas, Zep nos invita a mirar con otros ojos a los chicos de 8 ó 9 años. ¿Son demonios despiadados que gozan haciéndoles la vida imposible a los adultos, o pobres criaturitas que no tienen ni la más puta idea de lo complejo, perverso e injusto que es el mundo en el que les toca vivir? Eso lo vas a decidir vos cuando tengas bastante Titeuf leído. Mientras tanto, a disfrutar de esta verdadera joya del humor y de este clásico moderno que –a diferencia de nuestro famoso felino- tiene merecidísimo su escalofriante éxito.

Published on January 22, 2013 17:06

January 21, 2013

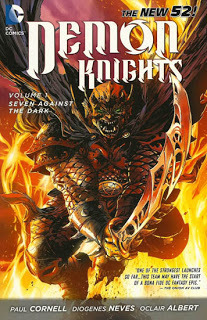

21/ 01: DEMON KNIGHTS Vol.1

Es extraño lo que me pasó con este libro. Todavía no sé si me gustó o no. Me gusta que sea raro, que Paul Cornell haya buscado una ambientación tan atípica para un comic de superhéroes... Pará: ¿Es de superhéroes? ¿O es una especie de Lord of the Rings en esteroides? Es el medioevo y los héroes son guerreros, hechiceros, caballeros... Todo parece salido de un juego de rol onda Dungeons & Dragons bastante pasado de rosca, empezando por el hecho de que los protagonistas se conocen en una taberna. Por ahí lo que menos me gustó es que es un comic con cero sutileza. Desde la primera página se impone el palo y palo y no para nunca. Lo único que hace es crecer en grandilocuencia. Y me da la sensación de que los personajes que juntó Cornell en Demon Knights daban para plantear la epopeya de un modo un cachito más sutil, menos frontal, menos “in your face” y por supuesto menos obvio.

Es extraño lo que me pasó con este libro. Todavía no sé si me gustó o no. Me gusta que sea raro, que Paul Cornell haya buscado una ambientación tan atípica para un comic de superhéroes... Pará: ¿Es de superhéroes? ¿O es una especie de Lord of the Rings en esteroides? Es el medioevo y los héroes son guerreros, hechiceros, caballeros... Todo parece salido de un juego de rol onda Dungeons & Dragons bastante pasado de rosca, empezando por el hecho de que los protagonistas se conocen en una taberna. Por ahí lo que menos me gustó es que es un comic con cero sutileza. Desde la primera página se impone el palo y palo y no para nunca. Lo único que hace es crecer en grandilocuencia. Y me da la sensación de que los personajes que juntó Cornell en Demon Knights daban para plantear la epopeya de un modo un cachito más sutil, menos frontal, menos “in your face” y por supuesto menos obvio.Lo que más me gustó es cómo Cornell reparte el protagonismo entre todos los miembros de este improvisado equipo. No son Demon y sus sidekicks. Todos tienen algo grosso para aportar y la trama se enriquece de esta multiplicidad de aportes. Me gustó también que recuperara a Sir Ystin, la Shining Knight creada por Grant Morrison para Seven Soldiers of Victory. Por supuesto desconfío de que Vandal Savage pueda funcionar como personaje recurrente en este rol de “juego para los buenos, pero no tengo drama en ensuciarme y hacer trampa como los malos”. Y los personajes nuevos me gustaron, les veo bastante potencial. Es obvio que, el día que haya que boletear a alguno de los buenos, tienen todos los números los personajes creados por Cornell. Pero hasta que eso suceda, sospecho que el guionista les va a sacar un rico jugo a Exoristos, Al Jabr y Horsewoman.

La trama en sí se zarpa un poco en lo extremo de la amenaza a la que deben enfrentar los Knights y en el protagonismo que tiene la machaca. El medioevo ofrece también jugar por el lado del género bélico, de la intriga palaciega, del romance... Acá todo se limita a lanzar conjuros y repartir espadazos y hachazos. Por suerte Cornell encuentra un huequito donde meter (casi a presión) un subplot que tiene que ver con la búsqueda del Santo Grial, al que le pongo una ficha, porque es un tema que me ceba desde siempre.

Toda esta orgía de violencia, destrucción y sangre está plasmada en imágenes por Diógenes Neves, un dibujante brazuca correcto, por ahí un poquito estridente, al que se le nota el esfuerzo de salir de la sombra del estilo pochoclero noventoso (Jim Lee, Marc Silvestri, Jeff Campbell, esa onda) y darle a su estilo más expresividad, más riesgo. Neves es una especie de Tom Derenick con línea más finita y más atención por los detalles. Y más allá de algunas pifias menores, el brazuca pone huevo. No dibuja todos los fondos que a uno le gustaría ver, pero los que dibuja están espectaculares. Se esmera para darle rasgos y gestos propios a cada uno de los protagonistas y cuando arriesga en la narrativa, sale bien parado. Hojaldre: me imagino esto en blanco y negro y me parece que se cae a pedazos, que se convierte en el festival pedorro de las líneas, las rayitas y los detallitos innecesarios. Por suerte mete mucha mano Marcelo Maiolo, un colorista al que no conocía y que hace muchísimo por sumarle onda, fuerza y hasta vuelo al dibujo de Neves. El combo entre dibujante y colorista funciona muy bien y también suman muchísimo esas secuencias de Sir Ystin que no sé si son de Michael Choi o de Robson Rocha, pero de todos modos están bárbaras, en un estilo mucho más clásico, más para el lado del maestro John Bolton.

Bueno, al final el balance da bastante decente. No te dejes engañar por esa horrenda portada de Tony Daniel: esto no es sólo Demon y no está ni remotamente tan mal dibujado como esa tapa. Es un comic raro, que por ahora abusa un poco de la grandilocuencia y mucho de la violencia, pero que tiene un guionista muy ingenioso, del que siempre se pueden esperar giros impredecibles y copados, y un elenco que seguramente con más desarrollo y más aventuras a sus espaldas puede dar buenos frutos. Por la chapa de Cornell (que ya se fue de DC, como tanto otros) y por ser fan de Demon, Madame Xanadu y Shining Knight, me juego a comprar un Vol.2 antes de dar un veredicto más categórico.

Published on January 21, 2013 17:29

Andrés Accorsi's Blog

- Andrés Accorsi's profile

- 12 followers

Andrés Accorsi isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.