Sergio Mars's Blog, page 9

November 10, 2023

The night life of the gods

La fantasía cómica presenta un larga tradición, que se retrotrae al menos hasta los libros de Gargantúa y Pantagruel, escritos por François Rabelais entre 1532 y 1564 (aunque contamos con antecedentes griegos y romanos, destacando el escritor satírico sirio-romano Luciano de Samósata durante el siglo I). Si reducimos un poco el foco y nos fijamos en la época moderna, el primer gran cómico sería posiblemente el británico F. Anstey (Thomas Anstey Guthrie), que inició su carrera en 1882 con «Vice Versa», la novela creadora del concepto de intercambio de cuerpos.

Pronto surgieron también en los EE.UU. autores especializados en ese peculiar tipo de humor que incluía elementos fantásticos, como John Kendrick Bangs (cuya obra más famosa es «A steam-boat on the styx», 1895, cuyo concepto central fue descaradamente fusilado por Philip José Farmer en sus serie del Mundo del Río) o James Brach Cabell, cuya obra más conocida es la influyente «Jurgen, una comedia de justicia» (1919). En los años treinta, sin embargo, el autor que se erigía en el maestro del humor era el hoy mayormente olvidado Thorne Smith (a pesar de haber fallecido en 1934, de un ataque al corazón, a la relativamente temprana edad de cuarenta y dos años).

Su breve pero fulgurante carrera arrancó en 1926 con el éxito estruendoso de su primera novela de fantasía cómica, «Topper», que ya ponía de manifiesto sus temas predilectos. En ella, una pareja de fantasmas se proponen echar a perder a un aburrido banquero… llevándoselo de farra, dando inicio así a una serie de incidentes en los que abundan el alcohol y las escenas picantes (un pequeño recordatorio, en 1926 estaba plenamente vigente la Ley Seca).

Aunque inmediatamente después intentó destacar con historias serias, lo cierto es que a partir de ese momento su carrera ya estuvo irrevocablemente encarrilada, con títulos como «The stray lamb» (1929), «Turnabout» (1931, reutilizando el tema del intercambio de cuerpos), la secuela de su gran éxito «Topper takes a trip» (1932), «The bishop’s jaegers» (1933), «Rain in the doorway» (1933), «Skin and bones» (1933), «The glorious pool» (1934) y, póstumamente (completada por Norman H. Matson), «The passionate witch» (1941), que fue adaptada al cine como «Me casé con una bruja» y constituye una de las fuentes de inspiración de la serie «Embrujada».

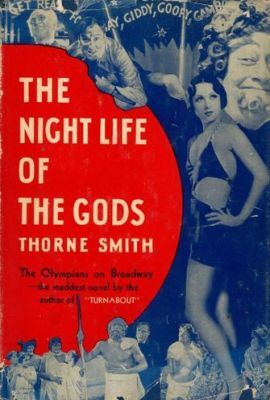

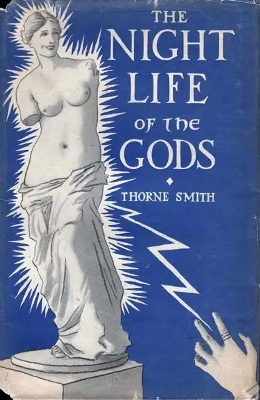

La novela de la que os voy a hablar en esta ocasión, sin embargo, es tal vez menos conocida, aunque ejemplifica a la perfección el estilo y los temas de la fantasía (y el humor) de Thorne Smith. Se trata de «The night life of the gods», de 1931.

El improbable protagonista de la novela es Hunter Hawk, el prototípico científico chiflado, entregado a sus explosivos experimentos en una casona tomada contra su voluntad por su fastidiosa familia política. Su último hallazgo: un procedimiento para petrificar y despetrificar materia viva a voluntad, poder que imbuye en un anillo (procediendo a continuación a meter en vereda a la susodicha parentela). Esa misma noche, mientras pasea por la campiña, tiene un curioso encuentro con un hombrecito que afirma formar parte de la mágica gente pequeña que migró de Irlanda tiempo atrás y ha ido menguando en número y poder desde entonces (lo cual no puedo dejar de ver como una parodia de obras como «La olla de oro«, de James Stephens).

Descubierta una pasión compartida por la bebidas alcohólicas, acaban la noche en la cueva donde vive su nuevo amigo, y allí se encuentran con su hija Meg (Megara), una joven bajita (pero perfectamente formada) de unos ochocientos años, con cierta debilidad por los hombres de ciencia patilargos y por el latrocinio. Desde ese momento, el destino de Hunter Hawk está prefijado y pronto Meg se lanza entusiasmada a la tarea de pervertirlo de todas las formas posibles (algo que, todo sea dicho, no le supone un esfuerzo titánico).

Las (a menudo alcohólicas) travesuras de la pareja (que incluyen perros petrificados y un sacerdote con los cuartos traseros paralizados en una flexión poco digna) acaban convirtiéndolos en fugitivos interestatales de la justicia y una vez a salvo en Nueva York, no se les ocurre mejor idea que visitar el Museo de Arte Metropolitano y traer «de vuelta» a la vida a un grupo de dioses grecolatinos: Perseo (con la cabeza de Medusa), Venus (la de Milo), Hebe, Neptuno, Diana, Mercurio, Apolo y Baco.

Lo que sigue es una sucesión de escenas que combinan lo picante (mucha desnudez casta y mucha actividad sexual sugerida) con lo estrambótico, mientras los dioses se entregan alegremente a todos los excesos, con tanto desconocimiento como desprecio por las leyes. Thorne Smith pinta a sus personajes con cuatro trazos rápidos, haciendo así, por ejemplo a Venus una casquivana, obsesionando a Neptuno con los peces, a Hebe con su labor como copera, estableciendo una sana rivalidad cleptómana entre Mercurio y Meg (a los que se une alegremente en viejo criado del señor Hawk) o imbuyendo a Perseo de un deseo incontrolable de desfacer entuertos… sin perder de vista su serpentino trofeo.

En medio de todo ese caos, sin embargo, transpira una idea central: la de la rebelión contra las ataduras de la sociedad, ya sean convencionalismos rígidos o imposiciones del poder (invariablemente, las fuerzas del orden y las figuras de autoridad se ven burladas, y a menudo petrificadas, por Hunter Hawk y su séquito divino).

Hay mucha ingesta de alcohol (de la peor calidad), muchos actos vandálicos (desde una pelea de pescados en el mercado al robo y posterior alojamiento en un hotel de una vaca), muchos cameos de personas que sin duda eran conocidísimas en 1931, pero que casi un siglo después quedan simplemente como arquetipos de la hipócrita clase alta neoyorquina y mucho humor dialogado que no desentonaría en una película de los hermanos Marx.

También queda espacio, sin embargo, para la crítica social; para una denuncia del deterioro en los estándares de vida de los ciudadanos de clase baja y media debido a la Gran Depresión y en contra de la arbitrariedad (e inutilidad) de la Prohibición. En ese contexto, cabe interpretar los dioses no como figuras míticas de una sociedad perdida siglos atrás, sino como los muy cercanos fiesteros de los felices años veinte, petrificados y transformados en un recuerdo lejano por la ciega crueldad de la economía.

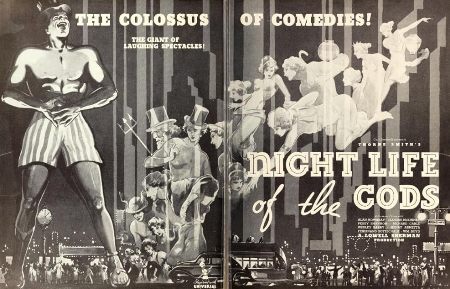

No es de extrañar que la obra de Thorne Smith resultara tan popular durante toda la década de los treinta. Más allá del caos y la irreverencia, constituía toda una peineta contra el conservadurismo que pretendía constreñir la expansividad de la población general con herramientas como la Ley Seca o el Código Hays (que se impuso en el cine a partir de 1934, e irónicamente afectó a la adaptación de la novela, que se estrenó en 1935 completamente desexualizada).

En esencia, «The night life of the gods» es una celebración de la libertad… aunque también un reluctante reconocimiento de las fuerzas que pugnan por coartarla (con mayor o menor éxito según la época). Así pues, la decisión final de Hunter Hawk y Meg, cerrando con una nota discordantemente seria la sucesión de astracanadas, resulta totalmente coherente y constituye el alegato definitivo a favor del escapismo, sin dejar de reconocer por ello la futilidad última de cualquier intento por combatir el devenir de la historia y la presión, a veces asfixiante, de la sociedad «bienpensante».

November 2, 2023

Eifelheim

El pasado 30 de septiembre se anunció el fallecimiento, a los 76 años, de Michael F. Flynn.

Flynn había dado inicio a su carrera en 1984 publicando relatos y novelas cortas, sobre todo en Analog. Allí, llamó por primera vez la atención en 1986 con la novela corta «Eifelheim», sobre un cliólogo (historiador) que deduce de documentos medievales una visita extraterrestre a un pueblo de la Selva Negra en el siglo XIV. Ese relato le valió su primera nominación al premio Hugo. Su confirmación llegó poco después, al publicar en 1990 su primera novela, «En el país de los ciegos», una ucronía sobre la máquina diferencial de Babbage, que si bien se editó en formato de libro al mismo tiempo que «La máquina diferencial» de Gibson y Sterling, ya había sido serializada en Analog en 1987. Esta obra le valió en 1991 el Compton Crook y el premio Locus a mejor primera novela. Ese mismo año colaboró con Larry niven y Jerry Pournelle en la novela «Fallen angels».

Se ha descrito su estilo como cercano al hard, pero con un cuidado especial en el tratamiento de los personajes. Entre 1996 y 2001 publicó la tetralogía Firestar, que presentaba una historia del futuro que se iniciaba con la explotación minera de los asteroides. Esta serie, así como su continuación, la tetralogía del Brazo Espiral (2008-2013), permanecen inéditas en español.

Flynn no fue un autor prolífico, apenas catorce novelas y medio centenar de relatos en casi cuarenta años de actividad, pero sí constante y bastante bien reconocido en determinados círculos del fándom estadounidense (lo que le valió por ejemplo el primer premio Robert A. Heinlein en 2003, así como numerosas nominaciones al premio Prometheus, con dos victorias para sus dos primeras novelas). En España, sin embargo, nunca llegó a encontrar su público, habiéndosele traducido solo dos novelas: «El naufragio del Mar de Estrellas» (2003) y «Eifelheim», ampliación en 2006 de la novela corta con la que se dio a conocer, que le valió también su primera (y única) nominación al premio Hugo de novela.

El libro plasma dos líneas temporales diferentes. La primera, la del «ahora», se corresponde con la narración original y sigue las averiguaciones de un historiador respecto a las razones por las que Eifelheim, un pequeño pueblo alemán, nunca volvió a repoblarse tras las peste negra entre habladurías de presencias demoníacas. Simultáneamente, su pareja, una física teórica, se encuentran a punto de integrar todas las fuerzas en una teoría única (hoy en día hablaríamos de gravedad cuántica). Ambos empeños acabarán entremezclados y se retroalimentarán de una forma sorprendente..

El grueso de la novela, sin embargo, corresponde a poco más de un año en la existencia de Oberhochwald (el nombre original de la población, pues Eifelheim es una transformación posterior del sobrenombre Teufelheim, «El hogar del demonio»), entre 1348 y 1349. Mientras la amenaza de la peste negra se extiende por toda Europa, los habitantes del pueblo, con su párroco Dietrich y su señor feudal Alfred a la cabeza, ven su tranquila existencia alterada por el naufragio de un navío extraterrestre capaz de viajar por el hipoespacio (a través de las dimensiones adicionales que proponen la mayor parte de las teorías unificadas).

En buena medida por el empeño de Dietrich, que había sido condiscípulo en París de Guillermo de Ockham (quien tiene un breve cameo en la novela), los alienígenas (que se autodenominan kreken y presentan externamente la apariencia de saltamontes gigantes) son reluctantemente acogidos como peregrinos de alguna tierra lejana. Paganos, sí, pero en esencia capaces de recibir la salvación de Jesucristo a través del bautismo y de integrarse en la estructura socioeconómica tardomedieval.

La novela detalla, a veces con un puntillismo excesivo, los conflictos que surgen debido a las naturalezas divergentes de kreken y humanos y dedica mucho tiempo a debatir sobre cuestiones filosóficas, científicas y teológicas, desde una postura infrecuente en la ficción pues, especialmente entre los escritores estadounidenses, se ha dado cierta tendencia a menospreciar al hombre medieval. Si acaso, «Eifelheim» cae a veces en la actitud opuesta, exagerando quizás la apertura de mente de Dietrich y su capacidad para integrar conceptos de física avanzados (e incluso bautizarlos «correctamente» mediante el uso del griego).

En la notas finales, el autor defiende esta cualidad como algo propio de la época (aunque apunta a que esta inclinación por la filosofía natural pronto iba a perder favor frente a una cosmovisión más supersticiosa, quizás debido a un enfrentamiento más frontal entre la ciencia naciente y la religión), pero tal vez carga demasiado las tintas, eliminando casi cualquier posibilidad de conflicto. Así, la interacción entre campesinos medievales y alienígenas capaces de dominar una ciencia por encima de nuestro nivel actual se desarrolla en un conveniente plano de igualdad, dejando apenas sitio para desavenencias, que surgen sobre todo de condicionantes biológicos.

Es una perspectiva fascinante, que se vuelve todavía más singular a través de la interpretación que hacen del cristianismo los kreken, algunos de los cuales llegan a convertirse. De trasfondo a todo ello, tenemos el miedo a la muerte (que se cierne no solo sobre los lugareños, sino también sobre los alienígenas debido a una deficiencia nutricional que no pueden complementar) y el confort ante el abandono.

Son conceptos filosóficos poderosos, que podrían haber elevado la novela a la categoría de obra maestra. Por desgracia, he tenido la impresión de que Flynn nunca llega a dar forma a una tesis (como por ejemplo hubiera podido urdir Umberto Eco, una comparación inevitable, con mimbres semejantes). En vez de ello, se pierde en la minuciosa descripción de las características psicológicas de cada uno de los personajes, y aunque esto no es malo en sí mismo, la ausencia de un foco potente hace que durante todo el segmento central de la historia la novela se arrastre un poco sin rumbo fijo (algo que ya aprecié en «El naufragio del Mar de Estrellas»).

Por eso mismo, el final resulta quizás un poco anticlimático. Lo que era una gran revelación en la novela corta original, aquí no resulta más que la constatación de algo que los lectores ya sabemos desde el principio y se nos escamotea precisamente la solución al misterio propuesta al principio de la novela, el porqué durante los años siguientes Oberhochwald fue derivando hacia Teufelheim y se instauró sobre la zona un tabú tan grande que nunca llegó a ser repoblada. A falta de un subtexto bien definido, «Eifelheim» queda como un muy notable ejercicio fabulador, meticulosamente documentado, pero a la postre un tanto vacío. Quizás sea un problema mío. Quizás sea yo el que necesita una tesis a la que aferrarse. Quizás la intención de Michael Flynn fuera solo narrar con profundo humanismo un encuentro, pacífico para variar, entre especies inteligentes, al tiempo que reivindicaba la complejidad de una sociedad, la medieval, que tendemos a desdeñar.

Aquella edición de los premios Hugo fue notable y «Eifelheim» posiblemente no contó con muchas opciones. El ganador fue Vernor Vinge con «Al final del arco iris«, siendo también finalistas Peter Watts con otra historia muy diferente de primer contacto, «Visión ciega«, Charles Stross con «La casa de cristal» y Naomi Novik con una fantasía histórica ambientada en las guerras napoleónicas: «El dragón de su majestad«.

.

Michael Francis Flynn

20 de diciembre de 1947 – 30 de septiembre de 2023

IN MEMORIAM

Otras opiniones:

De Daniel Salvo en Ciencia Ficción PerúDe Santiago Gª Soláns en SagacómicDe Renato en La Cuesta de MoyanoDe Fran Zabaleta en su blogOctober 26, 2023

Time storm

Aparte del ciclo Dorsai (y un par de relatos independientes), el mayor éxito crítico de Gordon R. Dickson fue “Time storm», una novela publicada en 1977 que logró ser finalista de los premios Hugo y Locus… y sinceramente no me lo explico.

La novela arranca cierto tiempo después de un evento catastrófico, bautizado por el protagonista como “tormenta temporal», que ha devastado el mundo. Frentes móviles y estáticos, apodados “muros neblinosos», sirven de interfaz entre zonas temporales separadas, creando un mosaico en continuo cambio por el que los escasos animales superiores no afectados (menos del 1% de la población en el caso de los humanos) se mueven sin un propósito definido más allá de la mera supervivencia.

El narrador es Marc Despard, un todavía joven emprendedor que, tras lograr un gran éxito jugando en la bolsa y casi matarse a trabajar en una empresa de motos de nieve, se ha retirado antes de los treinta a resultas de un infarto. Su obsesión es reencontrarse con su ex mujer, para tratar de reparar la relación, y en el camino hacia donde vivía se le han unido un leopardo al que el paso a través de un muro neblinoso lo ha vuelto dependiente de Marc (al que llama Domingo) y una chica joven que no pronuncia palabra alguna (a la que llama… Chica).

Los primeros capítulos son así una sucesión de encuentros azarosos por este mundo alterado, narrados con mayor o menor nervio, pero absolutamente independientes entre sí. Esto es hasta que se tropiezan, después de diversos encuentros de los que derivan algunos aumentos en la partida, con Porniarsk, el avatar de un alienígena que explora la tormenta temporal (un fenómeno de alcance universal), que despierta en Marc el ansia de enfrentarse a la catástrofe, cueste lo que cueste.

Esta primera parte, hasta que llegan a un enclave futurista rodeado por simios inteligentes utilizados en experimentos no especificados, presenta un aire que no puede ser casual a la serie de televisión “La tierra de los perdidos», una serie de ciencia ficción emitida entre 1974 y 1976 que concibió David Gerrold y a la que contribuyeron con guiones autores como Larry Niven, Theodore Sturgeon, Ben Bova y Norman Spinrad. ¿Cuál sería la relación? Imposible adivinarlo (o siquiera confirmarla), pero las semejanzas son demasiado numerosas como para no plantear al menos la hipótesis de que se trate de guiones o bien rechazados o bien nunca utilizados.

Por suerte, a partir de ahí cambia la dinámica. Marc Despard logra estabilizar localmente la tormenta temporal y la historia da un vuelco, transformándose en una narración postapocalíptica, en la que los supervivientes de van uniendo para reconstruir la civilización, bajo la amenaza de la emperatriz Paula que, aprovechándose de que las islas de Hawái permanecieron relativamente indémnes, se ha lanzado a la conquista del mundo con un ejército no muy grande, pero muy superior a lo que ningún otro agente puede oponerle.

La tormenta temporal, sin embargo, no ha sido vencida, y la única forma de acabar con ella es viajar premeditadamente a un futuro en el que existan fuerzas capaces de manipularla. Con ese fin, Despard trabaja junto con Porniarsk en un modelo predictivo que, una vez listo, los traslada junto con parte de la comunidad que han reunido a su alrededor cientos de miles de años en el futuro. Allí se desarrolla el tercer acto, que es el más imaginativo de todos, en el que tras un contacto con la avanzada civilización intergaláctica, que ha logrado sobrevivir, adaptándose e incluso aprovechando las fuerzas temporales desatadas, comienza el enfrentamiento final entre Marc y la tormenta temporal.

Lo cierto es que así explicado no suena mal del todo, e incluso a trozos resulta una historia intrigante. “Time storm», sin embargo, presenta dos graves problemas que ninguna idea grandilocuente es capaz de compensar. Primero, todos los personajes, aunque en especial el protagonista, son insufribles. Dickson confunde complejidad con verborrea autojustificativa y misticismo barato. El suyo es un típico protagonista capullo pulp, dotado siempre de la razón absoluta, multicapaz y, por si fuera poco, tocado con la capacidad de interpretar los patrones y predestinado por tanto a grandes cosas. El que se autorreconozca como poco menos que un sociópata, no contribuye mucho a humanizarlo, porque a la postre no es más que el reflejo arquetípico del triunfador y sus momentos de iluminación no pasan del lugar común de “todos estamos unidos».

La otra tara es la total y absoluta incompetencia científica de Gordon R. Dickson, que a veces resulta molesta (como cuando demuestra una incomprensión clamorosa del concepto de entropía) y otras, cuando abandona toda pretensión de justificación científica (que es la mejor idea en estos casos) y tira más bien de misticismo hippy pseudocientífico, ancla irremediablemente la novela en los años setenta (que es cuando se intentó conciliar ciencia y paraciencia).

Confieso pues que me he tenido que arrastrar trabajosamente por este largo e inconexo texto, en el que he encontrado muy pocas virtudes redentoras (alguna idea sugerente, sobre todo durante el tercer acto, malograda siempre por la personalidad insufrible de Marc Despard). ¿Cómo es posible entonces que recabara tantos apoyos? Sospecho que tiene que ver con los movimientos que se estaban produciendo dentro de la ciencia ficción, con la lenta agonía de la New Wave (que había abordado el tema de los viajes en el tiempo de un modo igualmente acientífico pero mucho más interesante, como en “Por el tiempo» de Silverberg o “Criptozoico» de Brian Aldiss) y la recuperación de los valores y temas del pulp de la Edad de Oro.

“Time storm» es una novela pulp con pretensiones (unas pretensiones del estilo de Brian Herbert), sin mucho sobre lo que sustentar esa pretenciosidad. Por suerte, el camino que tomaría el género en los años siguientes vendría marcado más bien por títulos como “Pórtico“, del veterano Frederick Pohl, que cosechó con toda justicia todos los grandes premios de aquel año.

En los Hugo los acompañaron George R. R. Martin con “Muerte de la luz», Marion Zimmer Bradley con una de las entregas de la saga de Darkover, “La torre prohibida», y el dúo Larry Niven/Jerry Pournelle, que seguían en racha con su postapocalíptica “El martillo de Lucifer“. Curiosamente, en los Locus solo repiten “Pórtico» y “Time storm» (cuarta posición), acompañándolos en este caso Gregory Benford con el inicio de la Saga del Centro Galáctico, “En el océano de la noche»; la también primera novela de John Varley, “Y mañana serán clones“; y “Mialchelmas“, de Algis Budrys.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Dorsai (1959)La torre abominable (1976)October 19, 2023

El hombre estocástico

Tras dos décadas de producción ingente y un último quinquenio absolutamente glorioso, tanto a nivel de cantidad como de calidad, Robert Silverberg se encontró hacia finales de 1972 en una encrucijada creativa y vital. Después de haber vivido desde siempre en Nueva York, se había trasladado a la costa oeste, y su producción se había desplomado desde publicación de su obra maestra: “Muero por dentro“.

Por primera vez desde que empezó a publicarlas en 1955, no hubo novelas nuevas en 1973 y 1974; solo relatos, algunos de los cuales se compilaron en la antología “Juegos de Capricornio», que no es considerada ni mucho menos uno de sus mejores libros. En 1974, eso sí, publicó también la novela corta “Nacidos con los muertos», que le reportó los premios Nebula y Locus y una nominación al Hugo. Luego, en 1975, solo vio la luz una novela: “El hombre estocástico» (“The stochastic man»), y Silverberg anunció su retirada de la escritura (aunque todavía aparecería en 1976 “Sadrac en el horno“, y siguió ejerciendo labores editoriales, con la coordinación de numerosas antologías).

Silverberg estaba en crisis y eso se nota en su escritura, pero sobre todo en el estado de ánimo que esta denota. “El hombre estocástico» es una novela que supura hartazgo y amargura. Es, además, una de las más simples a nivel estilístico de su etapa madura. Una narración dura, descarnada, sin adornos, que trata de condensar una filosofía vital, una idea; quizás la de aceptación. Mas no adelantemos conclusiones.

El protagonista y narrador de la novela es Lew Nichols, un joven empresario que, en la década que se precipita hacia al año 2000, está haciendo una pequeña fortuna gracias a su empresa de análisis estadístico, a través de la cual explota un talento natural para percibir tendencias y realizar acertadas proyecciones estadísticas. Su futuro se presentaba claro y brillante, hasta que se cruza en su camino Paul Quinn, un político ambicioso cuyo objetivo es hacerse con la alcaldía de Nueva York… como paso previo para asaltar el Capitolio para las elecciones de 2004.

Tras algunas pequeñas vacilaciones, Lew termina por aceptar un puesto en el círculo interno de Quinn, aunque ello le suponga una merma en sus ingresos habituales. El autoanálisis que hace al respecto es absolutamente objetivo: lo que lo mueve es la ambición. Desea conquistar el poder, aunque sea a través de su carismático jefe. Así, el juego político se convierte en su obsesión, y tras el primer éxito local, todo parece encarrilado para una fructífera campaña presidencial en el futuro cercano. Entonces es cuando se cruza en su camino Carvajal.

Martín Carvajal es un importante contribuyente a la campaña de Quinn que ha utilizado aparentemente su fortuna para acceder a Lew Nichols; y digo aparentemente porque en cuanto lo conocemos un poco más, descubrimos que Carvajal (lejanamente inspirado en Carlos Castaneda) no toma en realidad ninguna decisión. Toda su vida, toda su existencia, viene marcada por un capacidad premonitoria que le ha revelado todo cuanto jamás experimentará. Así pues, se limita a seguir el guion, porque ha descubierto que no hay forma de alterarlo. Es alguien desprovisto por completo de agencia, gris, destruido por el conocimiento.

Lew se ve atraído por él, aunque inicialmente no cree en la inevitabilidad que proclama. Lo quiere usar como un arma infalible en su empeño por hacer a Quinn presidente (y tocar el cielo a su estela). Poco a poco, sin embargo, va calando el mensaje: no hay libre albedrío, no hay capacidad de elección; solo un destino inmutable, un guion cósmico que todos cumplimos como marionetas (aunque solo Carvajal lo hace con los ojos abiertos).

El concepto del universo bloque, en el que no existe realmente la libertad y en el que el discurrir del tiempo es solo una ficción de nuestro cerebro constituye una teoría aterradoramente factible. ¿Qué nos ocurriría si nos libráramos de esa ilusión? ¿Sería nuestra vida tan gris como la de Carvajal? Unos pocos años antes Frank Herbert había hecho que Paul Atreides sucumbiera a la trampa de la predestinación en “El mesías de Dune» (1969). Silverberg va un paso más allá, porque no concede a sus personajes ni siquiera la escapatoria del suicidio.

¿De qué sirven sus maniobras políticas (de las que finalmente no va a beneficiarse… y que de hecho van a entronizar a un tirano)? ¿Qué sentido tiene su relación con su mujer Sundara y su progresivo distanciamiento al caer ella en las garras de una religión que aboga por el caos? ¿Qué importan sus éxitos o fracasos, cuando todo está predeterminado? ¿Qué sentido, en suma, tiene la vida, cuando no somos protagonistas de ella, sino meras piezas mecánicas en un drama cósmico que nada tiene que ver con nosotros?

Muchas décadas después, ante un dilema similar, Ted Chiang alcanzó una respuesta diametralmente opuesta en “La historia de tu vida». Seguramente influenciado por sus experiencias personales, Silverberg opta por hacer propia la filosofía estoica y aceptar por igual penas y alegrías, éxitos y fracasos, porque nada es azaroso (irónicamente, el estocasticismo del título no sería más que otra ficción), todo lo que será o ha sido es. Podemos tratar de engañarnos, pero en el fondo no hay libertad de acción y, paradójicamente, la única forma de librarnos realmente de las cadenas que nos aprisionan y nos hacen infelices es aceptar que no hay libertad (y eso es algo que, en contra de sus pretensiones, Carvajal nunca llega a aceptar hasta sus últimas consecuencias).

El resto de la novela: su visión cínica (aunque certera) del juego político, sus extravagantes proyecciones sociales (que hoy se nos antojan un delirio setentero que no sobrevivió a la década de los ochenta) o su retrato ¿rencoroso? de una Nueva York al borde del colapso, sometida a terribles tensiones socioeconómicas y raciales que acaban estallando de un modo perturbador en la nochevieja del año 2.000, no son más que aditamentos secundarios. El núcleo de “El hombre estocástico» reside en la aceptación; quizás la aceptación del declive y la derrota a los que apuntaba en “Muero por dentro».

Así pues, no hay un final apoteósico. No hay ninguna gran revelación postrera. Si la aceptación constituye algún triunfo, es un triunfo amargo y personal. No tanto la muerte de la esperanza, como la renuncia a ella. La verdad es que me sorprende que una novela tan brutalmente pesimista como “El hombre estocástico» lograra la triple nominación (Hugo, Nebula y Locus). Supongo que ello es un testimonio del ascendente que Silverberg había acumulado a lo largo de unos años absolutamente gloriosos. Por supuesto, no ganó ninguno de ellos (también quedó segundo en el John W. Campbell Memorial… el año que decidieron castigar la baja participación reconociendo retrospectivamente “El año del sol tranquilo“, de Wilson Tucker).

En contraste, Joe Haldeman arrancó su carrera en el punto más alto con la justa victoria de “La guerra interminable» en todos los premios (aunque cabe recalcar que solo los Locus parecieron hacerse eco de la no menos excepcional “El jinete en la onda del shock“, de John Brunner). Compartiendo nominaciones, el veterano Alfred Bester regresó con el surrealista protocyberpunk “Computer connection“, Samuel R. Delany convenció con su monumental “Dhalgren» a los votantes del Locus para conquistar la quinta posición y, de algún modo, Roger Zelazny y la dupla Niven/Pournelle completaron el quinteto de los Hugo con “Doorways in the sand» e “Inferno» respectivamente, aunque ninguna de las dos se encuentra entre lo mejor de su producción (no vale la pena analizar en más detalle los Nebula, porque aquel año, por algún motivo, declararon dieciocho finalistas).

Al final, el retiro de Silverberg resultó ser un tanto prematuro. Reverdeció laureles en 1980 gracias al éxito comercial de su serie de Majipur, aunque a nivel literario ya nunca volvió a brilla a la misma altura que durante aquel período extraordinario entre finales de los sesenta y principios de los setenta. “El hombre estocástico», junto con “Sadrac en el horno», constituyen el canto del cisne (o una coda en dos actos) de su época dorada. Valen mucho la pena… si estás dispuesto a abrazar su fatalismo.

Otras opiniones:

De Luis del Barrio en El Sitio de Ciencia FicciónDe Pepe Fotón en su blogDe Francisco Maldonado Martos en Pasión por la CFOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Espinas (1967)El hombre en el laberinto (1968)Las máscaras del tiempo (1968)Alas nocturnas (1969)A través de un billón de años (1969)Por el tiempo (1969)La torre de cristal (1970)Regreso a Belzagor (1970)Tiempo de cambios (1971)El mundo interior (1971)El hijo del hombre (1971)El libro de los cráneos (1972)Muero por dentro (1972)Sadrac en el horno (1976)La estrella de los gitanos (1986)October 12, 2023

La casa del callejón

En 2014, a raíz de la puesta a la venta de «Los relojes de hueso» (que acabó cosechando el Premio Mundial de Fantasía) por parte de Sceptre Books, David Mitchell lanzó una campaña promocional singular, consistente en la publicación serializada en Twitter de un cuento que le sirviera de acompañamiento, «The right sort», que podéis leer aquí. La experiencia debió de resultarle estimulante, porque al año siguiente sorprendió a todos con una ampliación de ese cuento en forma de novela, titulada «La casa del callejón» («Slade house», 2015).

Originalmente, «The right sort» fue una historia de unas 2.000 palabras, relatada a través de 191 twitts entre el 14 y el 18 de julio de 2014. Según el autor, se trató de un experimento, tratando de trasladar la escritura epistolar a la nueva era de las redes sociales, aunque las técnicas empleadas, más que de la literatura epistolar, correspondían a literatura serializada decimonónica (en un máximo de 140 caracteres). Para su transformación en el primer capítulo de «La casa del callejón», «The right sort» vio triplicada su longitud (acabando con ello con todo rastro de su singular origen).

El narrador de esta historia es Nathan Bishop, un niño que en 1979 acude junto con su madre a la casa de la respetable lady Grayer, acuciados por ciertas necesidades económicas. Allí, mientras su madre departe con la dueña, Nathan juega en el patio con los mellizos Norah y Jonah Grayer, si bien pronto empieza a percibir experiencias extrañas que achaca inicialmente a una reacción adversa al valium que su madre le ha hecho tomar. Poco a poco, sin embargo, la jornada va adquiriendo tintes pesadillescos (en un estilo muy reminiscente del Stephen King de aquella época) y los mellizos acaban revelándose como un par de ancoritas (vampiros psíquicos provenientes de «Los relojes de hueso»), que habitan en un universo de bolsillo que contiene la casa, alimentándose cada nueve años del alma de un humano para renovar la magia que lo sostiene todo.

Hasta aquí, la novela no deja de ser una simple historia de fantasmas (o, mejor dicho, de casa encantada). Siendo David Mitchell, sin embargo, no cabía esperar sino que se embarcara en algún tipo de juego literario, y el escogido es de las variaciones sobre un mismo tema. A lo largo de otros cuatro capítulos, se nos presentarán las sucesivas visitas a la casa del callejón de otras cuatro víctimas potenciales de los Grayer, en 1988, 1997, 2006 y 2015. En todos los casos se sigue un mismo patrón: presentación del protagonista en el exterior de la casa, encontronazo con una puerta que al parecer no estaba antes ahí, interacción con algún personaje extraño que encuentre en el patio, ingesta bajo engaños de algún tipo de alimento (un elemento sacado del folclore), revelación de la naturaleza monstruosa de los Grayer y persecución hasta las habitaciones superiores de la casa con el objetivo de consumir el alma del intruso y asegurar otros nueve años de inmortal seguridad.

Otro autor hubiera podido conformarse con repetir sin más el esquema, aplicando cambios únicamente cosméticos. David Mitchell, por supuesto, tenía que jugar con el concepto, creando así una especie de narración iterativa, en la que cada repetición supone no tanto una copia como una evolución. Lo hace, además, en dos planos diferentes.

Por un lado está el dramático. La primera narración constituye el planteamiento, presentado como una sorpresa en la que el lector no sabe cómo va a evolucionar la historia a cada instante. El segundo, protagonizado por un detective que acude en busca en los Bishop, constituye la fijación del esquema, ahora que ya lo conocemos, introduciendo además pequeñas matizaciones que ya van anticipando que no se trata de un esquema rígido, sino que está sujeto a variaciones. Voy a parar aquí. Revelar qué ocurre en las tres manifestaciones siguientes de la casas del callejón privaría al libro de buena parte de su atractivo. Baste con decir que, una vez establecido un esquema, un narrador inteligente lo que procura es subvertirlo, y a eso se aplica a conciencia Mitchell.

El segundo plano en el que se introducen variaciones es en el estilístico. David Mitchell es un autor que concede una importancia fundamental a la voz narrativa, y eso queda plenamente de manifiesto en «La casa del callejón». Cada uno de los cinco segmentos tiene un narrador en primera persona diferente y el autor se esfuerza por conferir a cada uno de ellos (un niño, un investigador maduro, una adolescente, una mujer de mediana edad y un «psicólogo») un estilo y personalidad totalmente propios (e incluso en un caso, que no especificaré, recurriendo al recurso del narrador mentiroso), además de congruentes con la fecha en que se ambienta el segmento.

De los dos planos, es posiblemente este el más destacado, haciendo que la forma se imponga un tanto al fondo, en particular porque la novela no es absolutamente independiente, sino que se apoya quizás en exceso en «Los relojes de hueso» para definir el conflicto central (y su resolución). Sin duda, es posible comprender qué son los Grayer y por qué actúan como lo hacen sin haber leído nada más que «La casa del callejón» (de hecho, ese es mi caso), pero no deja de transmitir la impresión de que no es una obra independiente y de que para sacarle todo su jugo convendría haber leído antes la novela precedente (hay referencias, como viene siendo habitual, a otros libros de Mitchell, pero no dejan de ser conexiones puntuales que no afectan para nada a la trama).

En cuanto a su adscripción genérica, en principio sería una novela de terror, que explora uno de los escenarios más icónicos del género (la casa encantada). Sin embargo, es cierto que aparte del primer segmento y de momentos puntuales en el resto, la percepción que se tiene es más de una historia fantástica que de terror, quizás porque resulta demasiado cerebral para provocar una aprensión duradera.

Otras opiniones:

De Gustavo Leyton en FabulantesDe Oriol Vigil en Almas OscurasDe Carlos del Río en El Rincón de Carlos del RíoDe Javier Mínguez en Un Hombre en la OscuridadDe Daniel Pérez Castrillón en Boy with LettersDe Alexander Páez en Donde Acaba el InfinitoDe Mientrasleo en Entre Montones de LibrosDe Ignacio Illárregui en CDe Jaime en El Jardín del Sueño InfinitoOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

El atlas de las nubes (2004)October 5, 2023

Doorways in the sand

En 1975 Roger Zelazny estaba disfrutando de cierto éxito gracias a su serie de (mayormente) fantasía de Las Crónicas de Ambar, iniciada en 1970 con «Los nueve príncipes de Ámbar«. Simultáneamente, seguía produciendo novelas de ciencia ficción, a menudo con un estilo experimental que no siempre encontraba el favor del público o de la crítica. Podría ser el caso de «Doorways in the sand», serializada originalmente en las páginas de Analog.

Aunque ya era conocido por el humor que solía introducir en sus historias, «Doorways in the sand» es la primera de sus novelas que podría clasificarse como cómica, y era considerada por eso mismo por el propio autor como una de sus cinco favoritas. Os prevengo ya, sin embargo, de que el tipo de humor al que recurre es fundamentalmente absurdo (siendo deudor confeso y evidente de Lewis Carroll), adelantándose con ello al éxito que tan solo cuatro años después obtendría Douglas Adams con «La guía del autoestopista galáctico«… aunque «Doorways in the sand» no es ni mucho menos tan buena.

El protagonista (y narrador) de la historia es Fred Cassidy, un estudiante universitario acrófilo (le encanta escalar edificios) y perpetuo (lleva trece años evitando graduarse al ir saltando de carrera en carrera), y por consiguiente polímata (porque los cursos los casi completa) y diletante, gracias a una asignación que recibirá cada mes de forma invariable… hasta que consiga (o le consigan) graduarse. Su bien planificada vida, ajena a las presiones y responsabilidades de un trabajador, se ve alterada cierto día en que al volver a su habitación se la encuentra revuelta y, lo que es peor, ocupada por un antiguo profesor suyo (de geología) que le exige a punta de pistola la devolución de una réplica de la piedra-estelar que ni sabía que estaba en su poder.

A partir de ese punto, Fred se verá enredado a su pesar en una trama de intriga, con numerosos subgrupos que se encuentran a la búsqueda de la susodicha piedra-estelar (casi, casi un McGuffin de libro) y que están dispuestos a todo con tal de hacerse con el que es uno de los dos regalos que la gran civilización panalienígena ha intercambiado por la Mona Lisa y las joyas de la corona británica como requisito de acceso al club galáctico. Su mayor preocupación, sin embargo, es perder su cómoda posición académica… al menos hasta el momento en que suben las apuestas y el peligro se hace mortalmente personal (y aun así, el asunto del aplazamiento sine die de su graduación sigue siéndole de crucial importancia).

Como decía, el propio Zelazny tenía en alta consideración esta novela, y se mostraba especialmente orgulloso de su humor… característica que me temo que no puedo compartir. El humor es la más difícil de las emociones que suscitar y constituye un fenómeno tremendamente dependiente de la idiosincrasia cultural. Quizás eso explique lo poco que conecto con su mixtura de absurdo (con numerosos juegos de palabras) y pedante (incluyendo múltiples referencias a obras de Carroll, en concreto «Alicia en el País de la Maravillas«, «Alicia a través del espejo», «La caza del Snark» y «Jabberwocky»).

Esto es así porque considero que el absurdo y la pedantería se anulan entre sí. Puedes optar por una u otra (y sí, se puede hacer humor pedante, ahí estaba Umberto Eco para demostrarlo), pero es muy difícil encontrar las proporciones exactas para que funcionen en conjunto, y precisamente por eso las novelas de Alicia son tan especiales y han logrado mantener su relevancia durante más de siglo y medio.

El otro aspecto singular de «Doorways in the sand», sin embargo, sí que me resulta cuando menos intrigante, y es que la estructura del libro es bastante experimental, con prácticamente todos los capítulos iniciándose con un flashforward hacia la que será la escena más tensa (que a veces ocuparía cronológicamente una posición central y otras forma parte de la conclusión), pero careciendo de antecedentes (que se explicarán a continuación) y de resolución (para saberla, hay que llegar al final de la sección, que suele concluir además con un cliffhanger).

Hoy en día tal vez estamos más acostumbrados a ese tipo de estructura, pues es bastante utilizada en el medio audiovisual. En su momento, sin embargo, la recepción fue bastante tibia, por decirlo de algún modo. Algo que tal vez también se debió a la casi completa ausencia tanto de especulación (hasta justo los dos capítulos finales, donde se vislumbra un contexto de orden superior mucho más interesante que el limitado escenario por el que se ha estado arrastrando Fred) como de sátira (género en el que descollaba Harry Harrison), así como a la pasividad reactiva del protagonista, que básicamente se limita a dejarse empujar de un lado a otro, mostrando su «independencia» solo a través de la elección de la influencia por la que va a dejarse arrastrar.

En otras palabras, para mí «Doorways in the sand» constituye un experimento fallido, porque no logra hacerme reír, ni tampoco me abruma a base de sinsentidos. Simplemente, se arrastra con una prosa bastante confusa (a veces cuesta determinar en los diálogos quién está diciendo qué) de escena más o menos chocante en escena más o menos chocante, dejándonos por el camino muy pocos personajes memorables (entre los que Fred no termina de acomodarse… salvo cuando está escalando algún edificio por el mero placer de subir hasta lo más alto).

Pese a esta valoración mía, lo cierto es que en su momento Zelazny obtuvo sendas nominaciones a Hugo y Nebula, perdiendo ambos galardones ante Joe Haldeman y «La guerra interminable«. El resto de nominados al Hugo fueron Alfred Bester por «Computer connection» (que, en mi opinión, acierta mucho más a la hora de aplicar el humor absurdo a la ciencia ficción), Larry Niven y Jerry Pournelle por «Inferno» y Robert Silverberg por «El hombre estocástico». Aquel año hubo, por algún motivo, dieciocho finalistas del Nebula, así que no voy a detallarlos todos.

Pese a la (justa) derrota ante Haldeman, Roger Zelazny no se fue de vacío en ninguna de las dos ocasiones, al hacerse ese año con los premios Hugo y Nebula de novela corta por «El regreso del verdugo» (que acabó formando parte en 1976 del fix-up «Mi nombre es Legión«).

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Tú, el inmortal (1965)El Señor de la Luz (1967)Los nueve príncipes de Ámbar (1970)Jack of Shadows (1971)Mi nombre es Legión (1976)Dilvish, el Maldito (1982)September 27, 2023

Eleanor M. Ingram y La cosa del lago

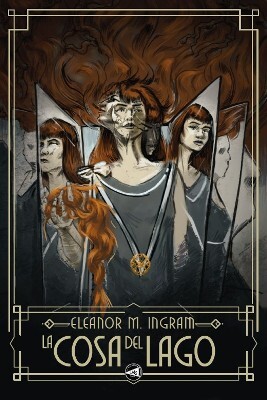

La editorial La Magnífica acaba de publicar la primera traducción al español de una de las obras pioneras del horror cósmico, «La cosa del lago», de Eleanor M. Ingram (1921). Hace seis años, cuando la reseñé en este mismo blog, poco podía imaginarme que se me presentaría la ocasión de traducirla yo mismo y «rescatarla» así del olvido, pero gracias a Alfredo y Raquel (por no hablar de la inestimable colaboración de Antonio Rivas en la corrección, Pappenfuss en la maquetación y Carlos Cuesta en la ilustración), por fin podéis tener entre manos esta pieza singular de la historia del género fantástico.

Para esta iniciativa escribí un prólogo, que ahora os reproduzco con el permiso de la editorial y con la sana intención de que os invite a darle una oportunidad a esta gran autora actualmente desconocida. Si os resulta intrigante, os invito a haceros con vuestro ejemplar, bien sea a través de la página web de la editorial, o por mediación de vuestro librero de confianza.

.

Prólogo de La cosa del lagoEs muy poco lo que se sabe con certeza respecto a Eleanor M. (Marie) Ingram. Conocemos, eso sí, su año de nacimiento (1886) y muerte (1921), a la temprana edad de treinta y cuatro años. En ese breve período, sin embargo, se había convertido en una novelista de éxito notable, pues contaba con diecinueve libros publicados y un número indeterminado de relatos aparecidos en diversas revistas literarias. Cuatro de esas historias habían sido adaptadas al cine (siendo la producción más relevante el mediometraje «The unafraid», una suerte de romance ruritanio, dirigido por Cecil B. DeMille).

Por lo que colijo de las sinopsis que he podido encontrar, su producción habitual giraba en torno al romance, con pinceladas más o menos importantes de intriga, aventura y drama. Aunque su primera novela es de 1902, cuando contaba con tan solo dieciséis años, empezó a publicarlas de forma asidua a partir de 1908, alcanzando su pico de producción en el bienio 1912-1913, con ocho libros. En otras palabras: en su época fue una auténtica autora bestseller, que no encontraba muchos problemas para publicar en las cabeceras punteras (como Munsey’s) y cerrar contratos de edición.

A día de hoy, sin embargo, es una autora casi por completo olvidada… o lo sería de no ser por su última novela «La cosa del lago», publicada originalmente en 1921, el mismo año de su muerte, por la editorial J. B. Lippincott & Co. de Filadelfia (que era, al parecer, su sello habitual).

En vívido contraste con toda su producción previa, «La cosa del lago» es una historia de horror sobrenatural (bueno, no solo, pero ya llegaremos a eso). Aun más, constituye un claro ejemplo temprano de horror cósmico, el giro revolucionario que desarrolló principalmente H. P. Lovecraft (y su círculo) a través de los Mitos de Cthulhu, configurados a partir de 1926 con la escritura de «La llamada de Cthulhu» (aunque no se publicó hasta 1928).

Por supuesto, Lovecraft no había surgido de la nada. Entre la últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, varios autores se habían estado alejando del modelo de horror victoriano, introduciendo elementos grotescos, psicológicos, ocultistas, materialistas… Muchos de ellos son bien conocidos, al menos por los aficionados. Estoy hablando de nombres como Algernon Blackwood, Ambrose Bierce, William Hope Hogdson o Arthur Manchen.

Me atrevería, sin embargo, a sugerir que si son tan conocidos hoy en día, esto se debe en cierta medida a su asociación con Lovecraft y, en particular, a su inclusión destacada en su famoso ensayo «El horror sobrenatural en la literatura» (1927). Eleanor M. Ingram no contó con ese privilegio; en parte, porque Lovecraft no leyó «La cosa del lago» hasta ese mismo 1927, aunque tampoco la incluyó en la versión revisada y expandida de 1933, lo cual resulta curioso, porque tras su lectura se hace muy difícil pensar que no ejerció, cuando menos, cierta influencia en el desarrollo del horror cósmico lovecraftiano.

Donde sí la menciona el autor de Providence es en sus cartas, y a través del trabajo de S. T. Yoshi (introducción a la edición anotada de «La cosa del lago» de Samath Press, 2017) sabemos que comentó lo siguiente: «“La cosa del lago”. de Eleanor M. Ingram. es una muy buena historia, con una genuina trama de terror a pesar de su estilo best-seller».

¿Qué entendía Lovecraft por «estilo best-seller»? Quizás ese otro ingrediente al que aludía hace unos párrafos, porque esta novela es a partes iguales una escalofriante historia de horror cósmico y un melodrama romántico (lo que tal vez la haga la primera muestra de romance sobrenatural de la historia). Es precisamente esa dualidad, ese continuo fluctuar entre la luz y la oscuridad, lo que le confiere un carácter especial.

La historia de amor (en realidad, las historias de amor), tiene un aire al Hollywood clásico (al que precede por al menos una década): encantadoras, un poco ingenuas y desvergonzadamente sentimentales. El horror, por su parte, arranca bastante en la tradición del cuento victoriano de fantasmas, pero como ya nos avisa el narrador en el primer capítulo: «Permitidme aclarar de buenas a primeras que esta no es la historia de una casa encantada. Es, o era, una casa asediada […]».

Así, la amenaza evoluciona, asume un aspecto nuevo, alienígena, ultraterreno, que evoca la obra de antecesores directos como William Hope Hogdson con «La casa en el límite» (1908) o Francis Stevens (Gertrude Barrows Bennett) con «La ciudadela del miedo» (1918). Pero Eleanor M. Ingram lleva el horror un paso más allá, adentrándose en territorios verdaderamente inéditos para la experiencia humana, cuya extrañeza aun hoy, más de un siglo después, conserva toda su capacidad de hacernos sentir indefensos, pigmeos inermes ante un poder incognoscible . Esa y no otra es la esencia misma del horror cósmico.

Lo más sorprendente de todo es el modo en que, aparentemente, Eleanor M. Ingram logró tal éxito creativo al primer intento, sin acercamientos dubitativos previos, aunque sí que es cierto que entre su novela anterior, «The twice american», y «La cosa del lago» median cuatro años en los que solo publicó relatos (y si ya es difícil encontrar un listado de sus novelas…).

Las citas con que abre cada capítulo desvelan, además, un interés y unos conocimientos en materia de ocultismo nada desdeñables, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades que había en la época para reunir documentación. Se nota que fue un proyecto especial, al que dedicó un tiempo y un interés especiales. Por desgracia, al poco de ponerse a la venta, Eleanor Marie Ingram estaba muerta (en circunstancias que no he podido dilucidar), privándonos quizás, y lo digo sin un ápice de exageración, de la que podría haber sido una de las voces más significativas en la evolución del género de terror.

Porque «La cosa del lago» es un título sorprendentemente atemporal que, para empezar, recogía y sintetizaba la ya extensa tradición existente del género de terror. He mencionado el cuento de fantasmas victoriano (desde M. R. James [«Cuentos de fantasmas de un anticuario»] a Charlotte Riddell [«La casa deshabitada»]), pero también presenta elementos de las novelas sensacionalistas de unas décadas antes (Wilkie Collins, Mary Elizabeth Braddon, Sheridan Le Fanu), los horrores históricos del estilo de «The Lancashire witches», de William Harrison Ainsworth (1848), o, sobre todo, la novela gótica temprana de autoras como Ann Radcliffe (sin ánimo de entrar en detalles, por no revelar más de la cuenta, se podría argumentar que «La cosa del lago» es heredera directa, más de un siglo después, de esa primera manifestación popular del género de terror).

Al mismo tiempo, sin embargo, se proyecta en direcciones nuevas y sorprendentes. El mundo había cambiado. Entre la Gran Guerra y la epidemia de gripe española habían muerto de cuarenta a setenta millones de personas, muchos valores ancestrales eran cuestionados y la estructura misma de la sociedad estaba cambiando rápidamente. Todo ello contribuyó a redefinir el concepto de otredad, al tiempo que apartaba a empujones al ser humano del centro del universo.

De ese crisol nació el horror existencial que acabó siendo bautizado como cósmico, aunque «La cosa del lago» se sitúa quizás en una zona previa de transición, con su trama romántica sirviendo de contrapeso a la desesperanza absoluta que caracterizaría a las mejores obras del subgénero. Hay una normalidad a la que aspirar, y quizás eso, irónicamente, la haga más consonante con las sensibilidades actuales.

Sin más dilación, os dejo con las tribulaciones a las que hubo de enfrentarse Roger Locke tras adquirir una residencia de verano en Connecticut, con el misterio pavoroso de Desire Mitchell, la alegre vida rural de Phillida y Ethan Vere y, sobre todo, el horror inhumano de la cosa del lago.

Bibliografía de Eleanor M. Ingram

The duke, the slipper and Dolores (1902)The payment (1908)The unexpected (1908)Two who learned (1909)The game and the candle (1909)The flying mercury (1910)The rose colored scarf (1911)John Allard (1912)His neighbor’s son (1912)Lady Impossible (1912)From the car behind (1912)The unafraid (1913)The whirpool (1913)Shifting sands (1913)Lucifer’s wife (1913)A man’s heart (1915)The house of the little shoes (1916)The twice american (1917)The thing from the lake (1921)September 21, 2023

Los tambores del dios negro

P. (Phenderson) Djèlí Clark es el seudónimo empleado mayoritariamente por el profesor de historia de la Universidad de Connecticut Dexter Gabriel para publicar su ficción (diferenciada así de su labor académica, centrada especialmente en la experiencia de los esclavos afrodescendientes en los EE.UU.). Djèlí, en la cultura del África occidental, hace referencia a un tipo de trovadores o bardos, depositarios de la tradición oral, llamados también griots.

Su carrera literaria se inició en 2011, con la publicación de sus primeros relatos, pero no fue hasta 2018 en que realmente llamó la atención, con la obtención de sus primeras nominaciones y galardones en los grandes premios, gracias por un lado al cuento «Las vidas secretas de los nueve dientes negros de George Whasington» (publicado en español en el número 15 de Supersonic Magazine), que obtuvo los premios Nebula y Locus (además de una nominación al Hugo) y la novela corta «Los tambores del dios negro» («The black god’s drums»), nominada al Hugo, Nebula, Locus y World Fantasy.

La historia de esta última nos sitúa en Nueva Orleans, en el año 1884, pero no nuestra Nueva Orleans, sino la de un escenario ucrónico en el que la Guerra de Secesión nunca ha terminado de resolverse, quedando en vez de eso congelada, con la ciudad de Luisiana transformada en una suerte de zona franca independiente. Esta situación viene propiciada por el éxito mayor que ha tenido en esta línea temporal la rebelión haitiana, que no solo se ha convertido en la única gran revuelta de esclavos exitosa de la historia, sino que se ha extendido por el Caribe, conformando la unión de Islas Libres.

Cuestiones históricas aparte, el mundo de «Los tambores del dios negro» también presenta elementos cercanos al steampunk (con grandes dirigibles como principal medio de transporte y otros elementos retrofuturistas) y un fuerte componente fantástico, relacionado con la mitología yoruba y su asimilación sincrética por parte de los descendientes de la diáspora africana. En medio de todo ello, el protagonismo (y el punto de vista narrativo) se centra en Trepadora, una joven huérfana que sobrevive en las calles, cometiendo pequeños latrocinios, aunque en su interior la acompaña una de las principales orishas del panteón yoruba, Oiá, la señora de los vientos y las tempestades.

Cierta noche, mientras aguarda escondida en el atracadero de los dirigibles, obtiene información sobre las actividades de ciertos agentes sureños en la ciudad, y eso pone en marcha una serie de acontecimientos que la llevarán a asociarse con la tripulación de la Ladrona de Medianoche, al mando de la capitana Ann-Marie, para prevenir un desastre que podría poner en peligro a toda la ciudad (y, a la larga, a la causa de la libertad de los afrodescendientes en todo el continente).

P. Djèlí Clark utiliza sus conocimientos históricos para tejer una aventura de inspiración muy clásica, que bebe a partes iguales de las adaptaciones a las convenciones fantásticas de elementos mitológicos y de las historias de espías. Su singularidad radica en la aproximación afrofuturista, que no solo focaliza la historia en personajes de etnia africana (bien sean habitantes de Nueva Orleans como Trepadora o visitantes de las Islas Libres como Ann-Marie), sino que establece paralelismos con la experiencia afroamericana antigua y moderna.

Sí, no es el primero en hacerlo. Antes que él ya tuvimos, por ejemplo, a Nalo Hopkinson, con títulos como «Ladrona de Medianoche» (la coincidencia obedece, posiblemente, más a una inspiración común que a un homenaje deliberado, aunque este tampoco es descartable) o a Nnedi Okorafor con «Quien Teme a la Muerte» o «Bruja Akata». De hecho, la mitología yoruba es una de las más explotadas en la ficción fantástica. Esto se debe en parte al amplio porcentaje de personas pertenecientes al pueblo yoruba que sufrieron el comercio transoceánico de esclavos, pero también a una tradición que dio origen por ejemplo a las que quizás sean las primeras muestras de literatura fantástica africana de la mano de Amos Tutuola («El bebedor de vino de palma», 1952; y «Mi vida en la maleza de los fantasmas», 1954).

Lo que P. Djèlí Clark ofrece de novedoso es una visión que no solo pretende recuperar esa cosmovisión ancestral, sino que la relaciona estrechamente con la historia pasada y presente, utilizándola tanto como espejo con el que mostrar una realidad a veces disimulada, como a modo de rebelión, resignificando muchos de sus elementos para abrir posibilidades nuevas, más allá de la inercia heredada de roles ancestrales como los de amo/esclavo. En otras palabras, simultáneamente alumbra y deconstruye el pasado, para liberar el presente.

Un ejemplo de lo primero lo tenemos en los jeannots, antiguos soldados sureños que se negaron a aceptar la pérdida de Nueva Orleans y continúan la lucha, sintiéndose traicionados por sus antiguos camaradas secesionistas. En ellos se refleja el mito confederado de la Causa Perdida, con toda su carga racista que aun hoy alientan ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Respecto a lo segundo, tenemos por ejemplo a los ferales: descendientes de antiguos amos de plantaciones esclavistas que, por vivir aislados en los pantanos, han sufrido un proceso de asilvestración; aunque quizás la muestra más interesante de esta resignificación la encontremos en el gas drapeto, que en la novela corta hace referencia a una sustancia química empleada por los estados todavía esclavistas para anular la voluntad de su población negra y evitar que se «contagien» de la revolución. Históricamente, la «drapetomanía» fue una supuesta enfermedad, inventada por un médico sureño para justificar que algunos esclavos quisieran huir, abandonando con ello la supuestamente relajada vida de las plantaciones.

Todo esto funciona muy bien. Lo que tal vez no termine de engranar del todo es la parte más fantástica, relacionada con los orishas y sus manifestaciones, no solo la relación entre Trepadora y Oiá, sino también el arma secreta de los haitianos, los tambores de Changó (el epónimo dios negro) capaces de desatar tormentas cataclísmicas (que, de nuevo en ese juego de espejos entre nuestro presente y ese pasado imaginario, evoca todo lo que ha sufrido Nueva Orleans a causa de los huracanes y, en particular, la todavía reciente devastación del Katrina). El autor no termina de construir al respecto una estructura coherente (sobre todo de acuerdo con los requerimientos actuales de la fantasía), todo lo contrario que ocurre con el componente sociopolítico, que pese a sernos ofrecido solo a través de vistazos, evoca sin problemas un todo mayor del que anhelamos conocer más.

Finalmente, como avanzaba, «Los tambores del dios negro» fueron derrotados por «Condición artificial» de Martha Wells (segunda entrega de los Diarios de Matabot) en Hugo y Locus, «El maestro de té y el detective» de Aliette de Bodard en los Nebula y «The privilege of the happy ending» de Kij Johnson en el World Fantasy. Un par de años más tarde P. Djèlí Clark se resarciría en parte al obtener Nebula y Locus de novela corta por «Ring shout».

Agradezco a Obscura Editorial la entrega de un ejemplar de «Los tambores del dios negro» para su reseña en Rescepto.

Otras opiniones:

De Violeta Lila en Anika EntrelibrosDe Maríat en In the Nevernever

De José Vicente en El que Quiere Lee

September 13, 2023

The mote in god’s eye (La paja en el ojo de Dios)

En 1974 Larry Niven era una de las grandes estrellas de la ciencia ficción gracias a la fama obtenida con su tercera novela, «Mundo Anillo» (1970), éxito refrendado en 1973 con «Protector» (ambas parte de una historia del futuro propia, la del Espacio Conocido). Por su parte, Jerry Pournelle, aunque cinco años mayor, era mucho menos celebrado (en parte porque sus primeros cuentos los había publicado bajo el seudónimo de Wade Curtis).

Justo el año anterior había logrado sacar como libro su primera novela, «A starship for the king» (1971, posteriormente revisada como «King David’s spaceship»), ambientada en su propia historia futura, la del CoDominio, al igual que «Sword and scepter», la primera novela de la Legión Falkenberg, serializada en Analog. El CoDominio es una alianza política entre los EE.UU. y la Unión Soviética, que se convierte de facto en el gobierno de la Tierra (sometiendo al resto de naciones a una suerte de vasallaje) y crea un imperio interestelar gracias al establecimiento de colonias extrasolares propiciadas por el Impulso Alderson (que permite el viaje instantáneo, aunque solo entre puntos concretos del espacio, conectados por una suerte de agujeros de gusano… aunque nunca reciben ese nombre) y el Campo Langston (capaz de absorber energía y disiparla en forma de luz visible).

Tras aproximadamente un siglo de existencia, el Primer Imperio se ve sacudido por las Guerras de Secesión, a medida que las colonias crean sus propias armadas y buscan desembarazarse del yugo del CoDominio. Tras siglos de conflictos (en los que la Tierra se convierte en un páramo radioactivo), alcanza el poder un segundo Imperio, con base en el planeta Esparta, aunque parte de la tecnología del Primer Imperio se ha perdido y todavía quedan sistemas rebeldes en la periferia.

Por algún motivo, Niven y Pournelle decidieron colaborar en una novela ambientada en el CoDominio y, tras esbozar una cronología, se pusieron manos a la obra, dando así inicio a una de las colaboraciones más prolongadas y exitosas de la historia de la ciencia ficción (que se extendió por nueve novelas, entre las que se cuentan algunas de las más reconocidas de ambos autores, recipientes además de numerosos honores). Esta novela, ambientada durante el Segundo Imperio, en el año 3017, es «La paja en el ojo de Dios» («The mote in god’s eye»), y combina de forma admirable las mayores virtudes de ambos autores: la buena mano de Niven para la grandiosidad y la especulación de altos vuelos y el pulso de Pournelle para la ciencia ficción militarista.

Resulta difícil clasificar «La paja en el ojo de Dios», porque toca muchos palos y todo lo hace bien. Por un lado, es una space opera hard, con tecnologías relativamente novedosas por entonces como veleros solares, inmersiones en la fotosfera de una gigante roja y un sistema de transporte espacial que no viola las leyes de la física (aunque sí las rodea). Por otro, es una aventura de ciencia ficción militarista, en la línea del ciclo de Childe de Gordon R. Dickson. Presenta, además, una persistente presencia de cierto humor subyacente, que nunca entra en el terreno de la parodia ni la de la sátira, sino que se limita a aumentar el atractivo de una obra que parece diseñada con el objetivo de hacer disfrutar al máximo al lector.

La novela arranca con el primer mando del capitán Rod Blaine, el heredero de una de las grandes familias aristocráticas del Imperio, que coincide con la llegada al sistema de Nueva Caledonia de una extraña nave espacial (que más tarde se revela como una velero solar), en lo que supondría el primer contacto con otra civilización con capacidad de viaje interestelar.

El encuentro no sale todo lo bien que se hubiera podido desear (aunque no por culpa de Blaine) y el virrey de Nueva Caledonia se encuentra con un alienígena muerto, una astronave de diseño peculiar y muchas, muchas preguntas. Son cuestiones que solo podrán contestarse visitando el sistema de origen del visitante, identificado como la Paja, un pequeño sol, ligeramente menor y más frío que el terrestre, que destaca sobre el fondo de una supergigante roja, el Ojo de Murcherson (un hito astronómico tan impresionante que incluso surgió religión a su alrededor durante la época de las guerras de secesión).

Pronto se organiza una expedición de investigación, que estará integrada por el crucero de batalla McArthur de Blaine y el destructor Lenin, al mando del estricto almirante Kutuzov, cuya principal misión es proteger a toda costa los secretos del Imperio. De prisa y corriendo se conforma un grupo que incluye a científicos relevantes de Nueva Caledonia, representantes de los mercaderes (incluyendo a Bury, un rico magnate sospechoso de traición que, por casualidad, se encuentra confinado en la McArthur), Sally Fowler (una noble heredera, experta en antropología, de vuelta a casa tras haberse visto afectada por una rebelión, que es la única mujer de la expedición) y diversos oficiales de la dotación de la McArthur.

Al llegar a la Paja, sin embargo, lo que descubren se encuentra más allá de sus más locas expectativas, porque en ese sistema se ha desarrollado una compleja civilización cuya antigüedad se mide en decenas de miles de años, la de unos alienígenas a los que apodan los pajeños, organizados en diversas castas (más bien subespecies) con habilidades y propósitos específicos… y que resultan ser unos genios en lo referente a problemas de ingeniería.

La novela deviene entonces en una fascinante historia de primera contacto, en la que ambas partes se muestran por igual ansiosas de establecer buenas relaciones y recelosas de los motivos y secretos del otro (y con razón). Una novela coral, contemplada sobre todo desde la perspectiva humana (aunque también se nos ofrecen pequeños interludios puramente pajeños), que constituye al mismo tiempo una historia de misterio (respecto a los esqueletos en el armario que guarda el planeta).

Hay varios aspectos a destacar. Por un lado tenemos a los propios pajeños, unos de los mejores alienígenas que ha dado la literatura (la antropomorfización de sus interacciones es parte de un elaborado proceso de mímica, bajo el que palpita una mente realmente alienígena). De forma poco habitual, su biología verdaderamente es un factor que los condiciona por completo, y si bien sería tentador atribuir el mérito principalmente a Niven (después de todo, es el padre de los titerotes de Pierson), lo cierto es que su característica principal (y aquí entraré un poco en spoilers) es la esclavitud ante ciclos malthusianos, lo cual era una obsesión de Pournelle.

Como se puede apreciar ya, la novela tiene más enjundia de lo que parece. Superficialmente es tan solo una aventura muy entretenida, con una serie de personajes bastante bien caracterizados, pero a medida que vamos leyendo vamos comprobando que no da una sola puntada sin hilo. Todo es importante. Todo resulta relevante, y no solo los pajeños han sido producto de su historia evolutiva, sino que también la psicología de los humanos se ha visto marcada por su historia reciente. El CoDomino no es simplemente un escenario, sino que ha habido un auténtico esfuerzo porque todo sea congruente (y sí, esa congruencia empuja hacia una imitación de los usos y costumbres de la marina británica de la época napoleónica, pero supongo que nada prohíbe entregarse un poco a la anglofilia).

Otra cuestión relevante es que, pese a ser ciencia ficción militarista, no hay contrincante claro. De hecho, no existen auténticos villanos. Sí intereses y puntos de vista divergentes, pero nadie (ni humano ni pajeño) cuya única razón de ser sea oponerse activamente a los protagonistas. Incluso personajes a priori más controvertidos como el almirante Kutuzov, que fácilmente hubiera podido derivar en un antagonista, se limitan a actuar como mejor consideran de cara al éxito de la misión (que en su caso prioriza la seguridad del Imperio).

En realidad, la principal objeción de puedo hacerle es ajena a la obra original, porque no soy muy fan de la traducción del título, que se presta a… dobles sentidos. Una traducción alternativa, avalada de hecho por algunas versiones en español de la Biblia, hubiera podido ser «La mota en el ojo de Dios», convirtiendo entonces a la civilización local en «moteños». Esta opción, además, tiene más sentido, porque parte de la trama gira precisamente en torno a la tendencia de ciertos personajes a no tomárselos demasiado en serio (mientras que para el estamento militar la amenaza nunca puede minusvalorarse).

Existen dos extractos descartados, publicados con posterioridad como relatos. Por un lado «Reflex» (1983), que hubiera tenido que ser el primer capítulo de la novela (describiendo el desempeño de Blaine durante la guerra previa contra los rebeldes de Nuevo Chicago), y «Motelight», que hubiera tenido que ser el prólogo (narrando el momento, trescientos años antes, en que se encendieron los láseres que propulsaron el velero solar de los pajeños), publicado por primera vez en un artículo sobre «La paja en el ojo de Dios» incluido en 1976 en la revista Galaxy. De igual modo, cuenta con dos secuelas. La primera, de 1993, «El tercer brazo», por los mismos autores (aunque considerada inferior), que tiene por personajes principales a los hijos de Blaine y Sally; la segunda, una continuación oficial, firmada por Jeniffer Pournelle (la hija de Jerry Pournelle) y titulada «Outies» (el nombre que reciben los rebeldes en la periferia del Imperio).

«La paja en el ojo de Dios» fue finalista de los premios Hugo, Nebula y Locus (segundo lugar). Por detrás de «Los desposeídos«, de Ursula K. Le Guin (y «La guerra interminable» de Joe Haldeman en el caso del Nebula, cuando por alguna razón fue incluida entre las obras de 1975). Otras obras destacas fueron «Fluyan mis lágrimas, dijo el policía» de Philip K. Dick (el otro triple finalista), «Tiempo de fuego» de Poul Anderson y «Un mundo invertido» de Christopher Priest (finalistas del Hugo) o «La ballena dios» de T. J. Bass (finalista de Nebula y Locus).

Otras opiniones:

De E. J. Rodríguez en Jot Down MagazineDe Antonio Quintana, Francisco José Súñer y Juan Miguel Aguilera en El Sitio de Ciencia FicciónDe Jack Moreno en su blogDe Lluís Salvador en Lecturas ErrantesDe Javier Vidiella en Cyberdark.netDe Mario Losada en Las Cosas Que Nos Hacen FelicesDe Carlos Jenal en La Página DefinitivaDe Luis Argudo en Lector NovelDe Adrian Arribas en Generación FrikiOtras obras de los mismos autores reseñadas en Rescepto:

Inferno (1975)El martillo de Lucifer (1977)Otras obras de Larry Niven reseñadas en Rescepto:

Mundo Anillo (1970)Protector (1974)Ingenieros de Mundo Anillo (1979)Los árboles integrales (1984)Otras obras de Jerry Pournelle reseñadas en Rescepto:

El soldado (1976)September 7, 2023

Un mundo invertido

En 1974 Christopher Priest publicó su tercera novela, la que lo convirtió en una de las grandes figuras de la ciencia ficción, especialmente en su Gran Bretaña natal, “Un mundo invertido” (“Inverted world”).

Tras un pequeño prólogo que no cobra pleno significado hasta el final, la historia arranca con una de las frases de inicio más icónicas del género: “Había alcanzado las seiscientas cincuenta millas de edad”. De una forma tan simple, Priest influía en la percepción del lector, trasponiendo distancia por tiempo y planteando desde el mismo principio el núcleo filosófico de la historia.

Quien así nos habla es Helward Mann, un joven que, recién cumplida su mayoría de edad abandona el internado, donde se forman los niños de la ciudad, y está preparado para ingresar, como su padre, en uno de los gremios que controlan su destino, el de Futuro. Hasta ese momento es poco lo que sabe de su entorno. Solo que la ciudad, Tierra, lo es todo y que provienen de otra Tierra, una que orbitaba en torno a un sol redondo. Ahora, como aprendiz gremial, entrará en el conocimiento secreto sobre los cómos y los porqués… aunque ese no será un camino inmediato ni fácil.

Primero, a las órdenes de un gremialista de Tracción, participará ignorante en el procedimiento destinado a hacer avanzar la ciudad por unas vías que se tienden incesantemente hacia el norte, desmontándose al sur cuando ya han sido usadas. Así, la ciudad se haya en movimiento perpetuo, idealmente a razón de una milla cada diez días, sin dejar que los accidentes del terreno frustren su propósito. Nada, ni siquiera grandes ríos o acantilados, pueden hacerlos cejar en su empeño, y cuando es necesario sortear un obstáculo de ese tipo, el gremio de Constructores de Puentes se encarga de la tarea.

El objetivo de todo ese trabajo es perseguir un misterioso Óptimo, que parece estar alejándose continuamente hacia el norte (aunque los gremialistas más experimentados afirman que es el terreno el que se aleja de él). En el momento en que inicia su aprendizaje, la ciudad se ha retrasado un puñado de millas del Óptimo y resulta prioritario recuperar el terreno. ¿Por qué? No pueden decírselo. Tendrá que descubrirlo cuando lo manden al sur, hacia el Pasado, para devolver a sus aldeas las mujeres que han acogido durante unos meses para darles hijas (porque la mujeres de la ciudad paren sobre todo hijos y siempre hay escasez de población femenina).

Así, desde la perspectiva ignorante de Helward, Priest nos describe en unas pinceladas un mundo extraño, repleto de interrogantes. ¿Cuál es el origen de la ciudad? ¿Quiénes son los aldeanos con los que se tropiezan y por qué se hayan tan necesitados que están dispuestos a comerciar con sus mujeres? ¿Cuál es el misterio del Pasado que todos comentan entre susurros y por qué quienes viajan a Futuro parecen envejecer a mayor velocidad? Son cuestiones que si bien asedian a los aprendices, todavía más misteriosas resultan para los habitantes de la ciudad que no pertenecen a ningún gremio (todas las mujeres, por ejemplo), como la muchacha escogida como esposa de Helward, Verónica, que pondrá a prueba la firmeza de sus juramentos asediándolo a preguntas que no puede responder (en su mayor parte, porque carece de la respuesta).

No quisiera desvelar mucho más de la historia, porque gran parte del atractivo del libro reside en ir descubriendo sus secretos al ritmo que Priest ha dispuesto. Tan solo diré que el viaje al Pasado no decepciona y que dibuja una realidad fascinante, en la que la estructura gremial y el avance de la ciudad resultan plenamente justificados. Esa es la idea. Hasta ahí nos quiere llevar el autor, cuando en la cuarta parte de novela cambia el punto de vista y nos ofrece la narración desde la perspectiva de Elizabeth, una voluntaria inglesa que se halla presente en una de las aldeas a las que arriban los Comerciantes de Tierra.

Desde su posición externa, se nos invita a revisar y cuestionar todo lo que hemos aprendido junto a Helward, llegando a hacernos considerar incluso lo impensable, que los terminadores (el grupo de habitantes de Tierra que se oponen al avance continuo, de los que Victoria se hace pronto un miembro destacado) podrían tener razón y que hay algo intrínsecamente erróneo en una tradición que, por otro lado, les ha permitido sobrevivir durante más de doscientos años. Una postura, por cierto, que pronto se verá reforzada, al ir avanzando la ciudad hacia el mayor obstáculo con el que jamás se ha tropezado, uno que los Constructores de Puentes tal vez no serán capaces de afrontar.

Así llega la resolución, y he de confesar que me ha decepcionado un poco, quizás porque trata de armar una explicación científica que no se sostiene a poco que la examines (queda, por ejemplo, la cuestión de la distorsión temporal que experimentan al viajar a Pasado y Futuro que, sin entrar en detalles, no es congruente con la hipótesis que se nos plantea). Esta cuestión me ha hecho más difícil contemplar la filosofía subyacente que en trabajos posteriores de Priest, en los que no se encadena tanto a una explicación (o tal vez debería decir una realidad) definida.

Haciendo sin embargo un pequeño esfuerzo, puedo ver una crítica a una sociedad anclada a tradiciones y puntos de vista anticuados, una postura anticolonialista y, sobre todo, un fascinante examen del proceso de radicalización de una mente despierta e inquisitiva como la de Helward, quien va cayendo poco a poco en un pensamiento rígido y dogmático al plegarse a la lógica irrefutable de su entorno, sin parar mientes en la posibilidad de que todo ella parta de presupuestos incorrectos.

Paradójicamente, “Un mundo invertido” me ha parecido la novela más accesible de las que he leído de Priest, pero también la más decepcionante, porque no puedo evitar sentirme un poco engañado por una resolución que acaba apelando más a la magia que a la física (demasiadas revelaciones sacadas de la manga). El mundo que presenta, sin embargo, es fascinante, y tal vez sea suficiente para recomendar su lectura, aun para aquellos para quienes, como en mi caso (un caso minoritario, por lo que he podido apreciar) no encuentren satisfactoria (y me atrevería a decir que ni siquiera necesaria) la justificación.

“Un mundo invertido” le supuso a Christopher Priest su primer British Science Fiction Award y también le valió su primera nominación al premio Hugo (y única hasta ahora en la categoría de novela), en un año que coronó a “Los desposeídos” de Ursula K. Le Guin, siendo el resto de finalistas Philip K. Dick con “Fluyan mis lágrimas, dijo el policía”, Poul Anderson con “Tiempo de fuego” y Larry Niven y Jerry Pournelle con “La paja en el ojo de dios”.

Otras opiniones:

De Ramón Batalla en El Sitio de Ciencia FicciónDe Chema Mansilla en El Guardián del CapítuloDe Luis Besa en Literatura ProspectivaDe Mario Amadas en CDe Javier Pellicer en su Página WebDe Gemma Nieto en Anika Entre LibrosDe Francisco Maldonado en Pasión por la Ciencia FicciónDe Ignacio Illárregui en El Rincón de NachoDe Bea Morote en Gozar de la VidaOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Un verano infinito (1979)La afirmación (1981)