Sergio Mars's Blog, page 6

July 25, 2024

Los ojos del sobremundo

Dieciséis años después de la publicación de «La Tierra moribunda«, Jack Vance regresó a ese escenario escatológico, de una época en la que el enrojecido Sol está a punto de morir, en 1966 con «Los ojos del sobremundo», un fix-up de relatos publicados originalmente entre diciembre de 1965 y julio de 1966 en las páginas de The Magazine of Fantasy and Science Fiction.

Quizás fue, con ello, uno de los primeros autores en reconocer la revitalización que iba a experimentar la fantasía tras la publicación estadounidense de «El Señor de los Anillos», con una década de retraso respecto a las islas Británicas. Pronto seguirían compilaciones del ciclo de Lankhmar de Fritz Leiber (quien nunca había dejado de publicar relatos sueltos), la icónica edición Lancer/Ace de la serie de Conan y, por supuesto, la mítica Adult Fantasy Series de Ballantine.

Desde 1950, sin embargo, mucho habían cambiado las cosas, y si los relatos de «La Tierra Moribunda» eran mayormente independientes (a imitación del ciclo de Zothique, de Clark Ashton Smith), este relanzamiento se caracterizó por contar con un personaje protagonista, Cugel el Astuto, y con una historia que, aun siendo episódica, conformaba más o menos una aventura cerrada. No terminaron ahí los cambios. Siguiendo en esta ocasión el ejemplo de Leiber, los cuentos reunidos en «Los ojos del sobremundo» hicieron mayor hincapié en el humor, con gran inclinación hacia la fantasía picaresca, bordeando la parodia y la sátira, aunque sin llegar a caer por completo (para su demérito) en ninguna de esas tendencias.

La excusa argumental se presenta en el primer relato, «El sobremundo», en el que Cugel es persuadido para entrar a robar en la mansión de Iucounu, el Mago Reidor. Atrapado por este, a Cugel se le presenta la decisión de recibir un castigo inmediato o viajar al lejano norte para hacerse con una de las lentillas demoníacas dejadas atrás en una antigua guerra. Para asegurar el cumplimiento de la misión y el pronto retorno, Iucounu introduce en su interior un parásito, que castiga su hígado ante cualquier dilación, y lo transporta por medios mágicos a las inmediaciones de una ciudad donde los príncipes de Smolod viven entre riquezas y bellezas sin cuento… que solo son visibles a través de las susodichas lentillas (porque en realidad habitan en un pozo de miseria y fealdad), para cuya obtención los pescadores de la región han de pasar unos treinta años de servidumbre con la promesa de heredar las de algún fallecido.

A base de engaños (no particularmente inteligentes), Cugel logra hacerse con una de las lentillas y huir, dando inicio así al largo periplo de retorno, a través de tierras exóticas y desafíos variopintos, que conforman el fix-up. Este primer relato (que es quizás el mejor), sin embargo, aunque ya proporciona indicios, no termina de dar una imagen cabal del personaje de Cugel. Eso lo obtenemos con «Cil», el único cuento original de la antología, donde se muestran sin ambages las dos principales características de Cugel el Astuto: primero, es un idiota redomado; y segundo, es un egocéntrico de tomo y lomo sin el menor atisbo de empatía (un narcisista rayando en la sociopatía de manual).

Ahí he encontrado yo un obstáculo para disfrutar del libro, porque esa combinación de estupidez y maldad no me resulta para nada atractiva, ni se me antoja tampoco picaresca. Los personajes de la novela picaresca pueden ser más o menos honorables (generalmente, menos) y más o menos inteligentes, pero suele haber una razón para su comportamiento (la supervivencia) y privarlos por completo de empatía los deshumaniza e impide que nos pongamos de su parte. Ni siquiera verlo fracasar una y otra vez ayuda, porque a la postre él sale siempre razonablemente bien librado, mientras son todos los demás los que sufren. Llamadme raro, pero los sociópatas no me hacen gracia.

«La montañas de Magnatz» refuerza ambas percepciones sobre Cugel (la idiotez y la ausencia de moralidad), al tiempo que añade a su lista de virtudes la avaricia y la lascivia. Cierto es que nunca llega a disfrutar (al menos no por mucho tiempo) los frutos de su proceder, pero ello no lo hace más simpático. De igual modo, parece que en la Tierra Moribunda no hay otro proceder que el engaño. El fuerte se aprovecha del débil y el listo del tonto, todo lo cual se narra con absoluto distanciamiento moral. Esto, de nuevo, aparta «Los ojos del sobremundo» de la auténtica picaresca, porque la amoralidad de los personajes de la novela picaresca tiene una razón de ser. De fondo hay siempre una sublectura de crítica social que se haya ausente de la obra de Vance.

Sigue la obra con «Faresm el mago» que ofrece lo que parecer no ser más que una repetición a menor escala de la trama del libro en este cuento, donde Cugel se enemista con otro hechicero, que lo manda como expiación a otra búsqueda imposible, en este caso un millón de años en el pasado. Lo que sí encontramos de novedoso es un poco, muy poco, de sátira religiosa, que de hecho se hace más evidente en el siguiente relato (este casi novela corta) «Los peregrinos». Tampoco es que el autor tenga mucho interés en profundizar, así que sirve principalmente para aumentar la cuenta de muertes atribuibles a Cugel.

El último cuento, que demuestra quizás que Vance se estaba cansando de repetir la misma fórmula una y otra vez, queda dividido en dos en la compilación. Por un lado está «La cueva en el bosque», nueva ocasión para que Cugel haga gala de su mezquindad, con un nuevo lío que se resuelve del modo más simplón posible, culminando la obra en «La mansión de Iucounu» que muestra el enfrentamiento final entre el protagonista y su némesis, que culmina, como no podía ser de otra forma dejando a Cugel literal y metafóricamente como empezó, por culpa de su soberbia, su ánimo vengativo, su avaricia y su estupidez.

En definitiva, «Los ojos del sobremundo» (rebautizado en la edición integral de la obra de Vance como «Cugel the Cleverf») me han aportado muy poco. No comparto su sentido del humor, que me parece simplemente mezquino y al final el personaje tiene tan pocos matices que, pese a la innegable capacidad imaginativa de Jack Vance (sobre todo para inventar razas, criaturas y nombres exóticos), todo resulta tan superficial que no deja la menor huella. En esta valoración, sin embargo, parezco estar en minoría, pues la serie de Cugel parece ser casi universalmente apreciada. Será que no conecto con Vance.

Tendrían que pasar otros diecisiete años, hasta 1983, para que se publicara la tercera entrega de la serie de la Tierra Moribunda, que además continuaba con las aventuras de Cugel en el mismo punto en que se dejaron con la novela «La saga de Cugel» (aunque dos pequeños fragmentos de la misma ya habían sido publicados como relatos independientes en 1976 y 1977). En 1984 apareció la última entrega, ya sin Cugel de protagonista, bajo el título «Rialto al prodigioso» (un fix-up de tres novelas cortas protagonizadas por el personaje del título).

Otras opiniones:

De Aeo en Nostalgia por el infinitoEn Mis MinisOtros libros del mismo autor reseñados en Rescepto:

Los lenguajes de Pao (1958)La Tierra Moribunda (1966)Estación de Abercrombie (1976)July 18, 2024

Circe

En 2011 Madeline Miller irrumpió con enorme éxito en el campo de la ficción con su novela debut, «La canción de Aquiles», que daba voz a Patroclo, con especial énfasis en su relación afectiva con Aquiles, en una reescritura de diversas fuentes clásicas, entre las que destacaba la Ilíada. Tras un relato largo en torno al mito de Pygmalion, pero desde el punto de vista de «Galatea», abordó un segundo retelling mitológico, centrando en esta ocasión la atención en la otra gran obra de Homero, la Odisea, para narrar la historia de «Circe» (2018).

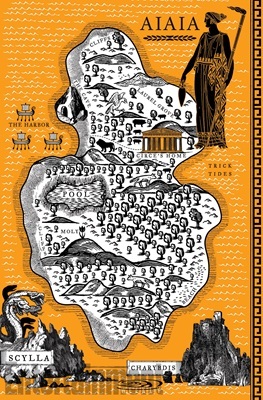

El papel de la hechicera de Eea en la epopeya homérica, sin embargo, es bastante reducido, así que Miller se propuso dedicar en su texto a Ulises esa misma atención y ni un gramo más, para no definir la vida de Circe a través de esa única relación pasajera. A tal efecto, hizo uso de muchas otras fuentes clásicas (la Pequeña Ilíada, la Telegonía y, sobre todo, las Metamorfosis de Ovidio) y multitud de mitos, que la autora maneja con la soltura que le proporcionan sus estudios clásicos.

Existe cierta flexibilidad en el tratamiento de las leyendas griegas, que generalmente nos han llegado a través de fuentes no siempre coincidentes (y reflejando visiones de distintos tiempos y lugares), pero aun así es de alabar la habilidad de la autora para tejer una historia coherente, que comienza con el nacimiento de Circe como una de las hijas de Helios (el titán que personificaba el Sol) y la oceánide Perse (hija de Océano y Tetis). Circe es también hermana de Perses, Eetes (a través del cual se une la narración con la de Medea y Jasón en la Cólquida) y Pasífae (que enlaza con Creta, Ariadna, Dédalo y el Minotauro). Desde muy pequeña, Circe no encaja en la corte de los titanes, rivales depuestos de los dioses olímpicos. Sometida a un padre abusivo y despreciada por sus hermanos, acaba buscando el antiguo poder de la brujería, que se encuentra por encima incluso de la magia de los dioses, y por ese motivo es exiliada a la isla de Eea.

Allí se descubre a sí misma y construye por primera vez un espacio propio donde poder expresarse en libertad, aunque también ha de lidiar con los visitantes indeseados. Tras un primer encuentro desafortunado con marineros, que se creen con derecho a abusar de ella por no contar con un hombre que la proteja, Circe aprende a transformarlos en cerdos. No puede utilizar, sin embargo, unos métodos tan expeditivos con las ninfas, enviadas a la isla como castigo por sus padres, o con los olímpicos como Hermes, que van y vienen a su antojo o con los requerimientos de su extraña familia, por cuyas venas corre la brujería. Por último, llega Odiseo, y tras su apasionada relación y partida, Circe accede a una nueva realidad, la de la maternidad, no exenta de problemas, pues el hijo de ambos, Telégono, vive amenazado de muerte por la mismísima Atenea.

En «Circe», Madeline Miller toma un personaje que las fuentes clásicas, en particular la Odisea, nos muestran como secundario, subyugado a la voluntad de diversos hombres, y le proporciona una entidad propia. La existencia de Circe consiste en la búsqueda de agencia propia en un entorno hostil que se la niega. En cierto sentido, es la búsqueda de poder; no para conquistar (como es el objetivo de sus hermanos), sino para adquirir independencia, para conseguir vivir según sus propias normas, no según las imposiciones de otros. En ese sentido, un elemento temático fundamental, que permea toda la obra, es el de las transformaciones.

A este respecto, quizás la mayor transformación la sufre metafóricamente la propia Circe, que a lo largo de los siglos ha encarnado siempre el epítome de la otredad, las fuerzas ignotas, lo monstruoso. Madeline Miller toma esa visión y le da la vuelta, concediéndole una voz propia, explicándola, ofreciendo por fin su punto de vista; algo que, todo sea dicho, no representa una gran novedad, pues se trata de uno de los recursos más habituales del relativismo posmoderno, aplicado en este caso a una reinterpretación feminista de la mitología (lo que, en sí mismo, tampoco es novedoso, y menos si consideramos el carácter icónico que ha adquirido el arquetipo de la bruja dentro del movimiento feminista).

Pese a esto, es innegable la popularidad de la obra, hasta el punto de alzarse con el premio de Goodreads a la mejor obra de fantasía de 2018 (una distinción al alcance solo de títulos con una inmensa base de lectores), así que hay algo más en «Circe»… y reconozco que me costó descubrirlo, porque estaba abordando la lectura desde una perspectiva incorrecta.

Por inclinación personal, yo me fijaba primero en la historia y los elementos fántasticos (como ya he comentado, encaja con mucha habilidad la ficción dentro de lo que conocemos de los mitos originales) y a continuación en el estilo. Ahí encontraba una discrepancia, porque Circe, el personaje narrador, no encaja en el mundo mitológico que ha creado Madeline Miller. Sus reacciones, sus puntos de vista, sus valores, todo cuanto la conforma choca frontalmente con los panteones de egocéntricas potencias divinas entre los que se mueve, y durante buena parte de la lectura eso me sacaba de la novela. Circe es un anacronismo. Constituye un punto de vista moderno en medio de una fantasía arcaico-mitológica.

Esta disonancia me resultaba molesta. No me permitía entregarme a la historia, porque en todo momento era consciente de la artificiosidad… hasta el nacimiento de Telégono, el hijo de Circe y Odiseo, porque a través de la interacción madre-hijo me di cuenta del propósito de la novela, que no tiene nada que ver con la mitología en sí (quien busque una profundización en el significado arquetípico de los mitos, mejor que lo haga en otra parte), porque lo que Miller lo que está plasmando es la esencia de una experiencia femenina prototípica, en relación con el mundo, la familia, los hijos, las responsabilidades, el poder (o la carencia del mismo), el amor… En otras palabras, Circe es un personaje premeditadamente anacrónico en el sentido más amplio posible; fuera de todo tiempo. Madeline Miller toma a un personaje secundario, desprestigiado, relegado tradicionalmente a la otredad y le da voz, la expone, la transforma en un nuevo arquetipo y, en definitiva, destila a la mujer de la diosa.

Aparte del reconocimiento de Goodreads, «Circe» obtuvo también el premio a mejor novela en los Kitschies y una nominación al Mythopoeic Award, que ganó Naomi Novik con «Un mundo helado«.

Otras opiniones:

De Juliana Sierra en Placer de LetrasDe Marta Álvarez en el Templo de las Mil PuertasDe Rosa en Viviendo Mil VidasDe Anna Roldós en La Nave InvisibleDe Sandry en Sueños Entre LetrasDe Alba Mellank en Una Lectora SalvajeDe Irene M. en Que la Suerte Esté Siempre de Vuestra ParteJuly 11, 2024

Entre los latidos de la noche

Charles Sheffield irrumpió en la ciencia ficción en 1977, a una edad relativamente tardía (42 años), tras una exitosa carrera en la industria aeroespacial. Justo por entonces el fiel de la balanza se estaba desplazando de nuevo hacia el rigor científico, abandonando las metáforas con inclinaciones literarias de la New Wave, lo cual le vino como anillo al dedo, porque Sheffield se puede considerar heredero directo del hard ingenieril de, por ejemplo, Arthur C. Clarke (ambos, de hecho, coincidieron en introducir como elemento del género el ascensor espacial en 1979 con «La telaraña entre los mundos» y «Fuentes del paraíso» respectivamente).

En 1985 publicó «Entre los latidos de la noche» («Between the strokes of night»), serializada primero en los números de junio, julio y agosto de Analog. Presenta, por tanto, la típica estructura en tres partes claramente diferenciadas que propiciaba este modelo de distribución, aunque de ellos, es el primero el más divergente, pues se trata de una narración de futuro cercano (2010) que se ambienta en una Tierra sumida en graves tensiones internacionales. Antes, sin embargo, en la edición conjunta se nos presenta un pequeñísimo prólogo, ambientado en torno al año 30.000 y bastante críptico, cuyo verdadero objetivo es presentarnos (si bien camuflado) la problemática central de la novela (que constituye también sus credenciales a obra de ciencia ficción hard): la imposibilidad física del viaje espacial a mayor velocidad que la luz.

De vuelta al 2010, nos encontramos con un instituto de investigación precariamente financiado por las Naciones Unidas cuya principal área de interés reside en tratar de reducir al máximo el lapso diario que «perdemos» durmiendo. En el momento de dar inicio al relato los avances son prometedores e incluso se ha presentado algún hallazgo inesperado relacionado con las técnicas criogénicas. Por desgracia, el apoyo político es cada vez menos seguro debido a las catastróficas consecuencias del cambio climático, que junto con la sobrepoblación está disparando las rivalidades nacionalistas. Justo entonces aparece una tabla de salvación: la oferta por parte del multimillonario Salter Wherry para trasladar toda la operación a una de sus arcologías en órbita.

La novela corta no oculta en ningún momento su orientación catastrofista. La historia se inscribe en la tradición de los avisos frente al apocalipsis nuclear, aunque el proceso está supersimplificado y en su edición de 1984 se limitó a extrapolar las tensiones de la Guerra Fría. Por lo demás, es una buena descripción de un mundo al borde del colapso desde la perspectiva de unos científicos que no se entera de la misa la mitad. Presenta, eso sí, un par de detalles molestos (y muy, muy estadounidenses, aunque Sheffield sea británico de nacimiento), como la obsesión por reducir el sueño para aprovechar mejor el día y la figura del multimillonario que sabe perfectamente lo que se hace en terrenos de los que no entiende un pimiento (a imitación ambas características de la figura mitificada de Edison). Es justo el tipo de fantasía que ha inspirado a gente como Elon Musk o Jeff Bezos en sus mesiánicos proyectos espaciales.

Para la segunda y tercera partes de la novela, la acción salta 25.688 años hacia el futuro y nos sitúa en el planeta Pentecostés, donde se está celebrando la Planetfiesta, una gran competición entre todos los jóvenes de una determinada edad para escoger veinticinco ganadores, a los que esperan importantes labores (es un planteamiento que me ha recordado al de Harry Harrison en «Planet of the damned«, aunque ignoro si existe alguna relación). Superpuesto con todo esto, existe la leyenda de los Inmortales, un misterioso grupo que controla el espacio y que para sorpresa de nadie acaban resultando ser no ya los descendientes de aquellos terráqueos que escaparon en el último segundo del apocalipsis, sino aquellos mismos investigadores, cuya vida se ha extendido por algún medio misterioso todos esos milenios.

Antes de comenzar con la historia ya se nos presenta una cita muy reveladora, que juega con el concepto de la tercera ley de Clarke (Cualquier ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia), así que tampoco constituye una sorpresa constatar que la solución a todos los misterios se apoya en una de esas tecnomagias que el autor no va a molestarse en explicar y que sí, resuelve el problema de los prolongados tiempos de tránsito sublumínico entre sistemas estelares, aunque en mi opinión lo logra haciéndose trampas al solitario. El conjunto, sin embargo, podría haberme resultado entretenido si la historia o los personajes fueran interesantes. Por desgracia, no es ese el caso. Los vencedores del Planetfiesta constituyen un grupo de creidillos insoportables y los Inmortales se me antojan bastante tontos, sobre todo habida cuenta del considerable abismo cientifico-tecnológico que supuestamente existe entre ambos.

A propósito de eso. Me parece que Sheffield, igual que ya le pasó en «La odisea del mañana«, vuelve a pinchar en hueso cuando trata de crear una narrativa que abarque grandes lapsos de tiempo. Solo por comparar: esos veinticinco mil y pico años que median entre la destrucción de la Tierra y el reencuentro con parte de los descendientes de la catástrofe en Pentecostés es más del doble de tiempo que se extiende entre la revolución neolítica y nuestros días. El autor, sin embargo, no alcanza más que a presentarnos una civilización muy parecida en Pentecostés y apenas un poco más avanzada entre los Inmortales (y sus asentamientos), que nunca han sufrido ningún tipo de retroceso. Además, por mucho que se empeñe (y por mucho que el nudo de la tercera parte gire en torno a esa cuestión), no alcanza a explicar qué ventajas, más allá de habilitar el viaje interestelar, tiene la tecnología-magia (que no describo por guardar alguna sorpresa), sobre todo en lo que se refiere a la investigación.

En definitiva, no es esta una novela que recomendaría. Para ser hard, se sustenta mayoritariamente en tecnologías ficticias (e imposibles) y, por su enfoque, no se permite grandes reflexiones. Irónicamente, aborda una serie de cuestiones (sobre investigación, gestión del tiempo y el destino de la humanidad) que se hubieran beneficiado de la libertad creativa de la New Wave y su relación tangencial con la ciencia. Para más inri, justo cuando empieza a entrar en temas más sugerentes (que tienen que ver con unas misteriosas entidades del espacio profundo y su posible implicación en el no tan lejano fin del universo), se acaba, dejándolo todo en el aire, quizás para unas continuaciones que nunca llegaron.

Otras opiniones:

De Francisco Maldonado en Pasión por la Ciencia FicciónOtras obra del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La telaraña entre los mundos (1979)Las crónicas de McAndrew (1983)La odisea del mañana (1997)July 4, 2024

La edad del vuelo

En 2013 Alberto Moreno Pérez debutó en la ciencia ficción con su primera novela, «La edad del vuelo», publicada en el volumen 53 de la colección Espiral Ciencia Ficción junto a la también breve «Zaibatsu», de Diana P. Morales.

El protagonista, que además es el narrador y bajo cuyo punto de vista se describe casi toda la acción, es Roberto Van-Meer, un veterano hombre-ala, consagrado por completo a la práctica de una disciplina deportiva que va cayendo poco a poco en el olvido, la del Vuelo Lento. El Vuelo explota un fenómeno físico, el efecto Durdeen-Conflicto, que permite interaccionar con el campo magnético terrestre. En su nivel más básico, esta interacción proporciona sustentación, aunque a través de determinados implantes, el Ala puede modificar dinámicamente la geometría de su burbuja y obtener así control y propulsión.

Roberto fue uno de los pioneros y ha logrado mantenerse durante treinta años en una disciplina que ha ido profesionalizándose y volviéndose cada vez más cara. No solo eso, sino que aún es, pese a haber cumplido ya los sesenta y dos, el líder de su modalidad, centrada en los largos recorridos y la planificación estratégica, antes que en las acrobacias de las formas más populares. En otras palabras, Roberto es un fósil viviente, cuyo único deseo es seguir volando cueste lo que cueste. La competición es un medio, no un fin. El problema es que si los índices de audiencia siguen bajando, ningún patrocinador va a querer seguir invirtiendo en él, ¿y qué hará entonces?

La solución a su dilema parece presentársele durante una carrera mal diseñada. La pérdida de control sufrida por una de sus competidoras más neófitas en medio de unas condiciones climatológicas extremas da lugar a un espectacular rescate, en el que Roberto ha de entregarse a fondo para lograr salvar ya no la vida de la accidenta, sino incluso la suya propia. Las emocionantes imágenes de la maniobra reavivan el interés del mundo en el Vuelo Lento, aunque las derivaciones de todo ello podrían conducir paradójicamente a la pérdida del nicho que Roberto ha ocupado durante tantos años.

Es entonces cuando su hijo, un ingeniero con el que mantiene una curiosa relación, positiva aunque carente casi por completo de cualquier tipo de afecto, parece acudir al rescate, con una propuesta tan ambiciosa como aparentemente desquiciada.

«La edad del vuelo» es una novela de ciencia ficción de corte clásico. Por enfoque, no hubiera desentonado en absoluto en la Edad de Oro, aunque su calidad literaria cumple los más exigentes estándares modernos y añade, como expondré más adelante, reflexiones que conectan con desarrollos actuales. La naturaleza exacta del efecto Durdeen-Conflicto nunca termina de explicitarse, aunque no por ello carecemos de descripciones detalladas del mecanismo del Vuelo en sí, que se antojan extremadamente coherentes. Esto, sobre todo en ciencia ficción, es fundamental para introducirnos en la historia, y sin duda el elemento central de la novela funciona como argumento de venta.

En torno a él se construye el segundo gran núcleo estructural de la historia, que es la peculiar personalidad de su protagonista. Van-Meer, que presenta rasgos de sociopatía. Esto se manifiesta tanto en su interés obsesivo por el Vuelo como por la ausencia de empatía, incluso para con su hijo, en quien no ve sino a un adulto lo bastante interesante como para hablar una vez al año, pero sin la conexión emocional necesaria para sentir la menor responsabilidad. Curiosamente, la curiosidad es mutua y la relación está exenta de recriminaciones, lo cual le confiere cierta frialdad al texto, pero al mismo tiempo lo despeja, para que podamos centrarnos en lo importante.

Hay autores que sienten la necesidad de proporcionar a sus personajes dilemas morales o conflictos emocionales exacerbados para dotarlos de profundidad. La más de las veces, estas estrategias resultan contraproducentes y dan lugar a caricaturas más que a personajes complejos. Por el contrario, la monomanía de Roberto nos ayuda a sumergirnos en el mundo del Vuelo, y el autor tiene suficiente confianza en su escenario y su historia para no interferir, para dejarnos adoptar su punto de vista (que no es sino otra forma de referirnos a su mapa cognitivo), y permitirnos sacar nuestras propia conclusiones.

En torno a estos pilares, Alberto Moreno Pérez construye una especulación que vera sobre cuestiones transhumanistas (con el contraste ofrecido por la escasa humanidad que ya para empezar manifiesta Roberto) y que si bien no resulta especialmente innovadora (hay referentes que acuden de inmediato a la mente al respecto), si que se caracteriza por una gran meticulosidad (incluso en los detalles secundarios, que están todos muy bien pensados para crear un entorno especulativo coherente sin necesidad de detenerse en cada mínimo aspecto). Esto, por cierto, presenta un colofón en el epílogo (en el que, al igual que en el prólogo, se cambia de voz narrativa), donde perdemos un poco ese enfoque ultraconcentrado para examinar someramente el panorama global (lo que da lugar a una resignificación de parte de lo que hemos conocido, que nos permite vislumbrar lo que hay más allá de la historia que acabamos de leer).

En definitiva, «La edad del vuelo» fue un debut literario que no aparenta tal, porque la técnica narrativa ya muestra una enorme madurez. Es posible que no cuente nada extradordinariamente sorprendente, pero en la más pura tradición del hard, no importa tanto la sorpresa como la verosimilitud, y sin duda en ese aspecto raya a gran altura, porque la combinación de introspección psicológica y coherencia especulativa mantiene en todo momento la historia dentro de los cauces previstos, ofreciendo igualmente al lector la posibilidad de imaginar lo que queda más allá del limitado enfoque narrativo, un mundo que se percibe tan real como complejo.

Agradezco a Alberto Moreno Pérez el envío de un ejemplar de «La edad del vuelo» para su reseña (que, me temo, se ha demorado unos años; lo siento) en Rescepto.

Otras opiniones:

De Pepe Fotón en su blogDe Javier Arnau en Planetas ProhibidosDe Francisco José Súñer Iglesias en El Sitio de Ciencia FicciónJune 27, 2024

Jhereg: Intriga en el Castillo Negro

En 1983 se presentó en sociedad un nuevo autor de fantasía, Steven Brust, con su primera novela, «Jhereg» (subtitulada para su edición en español como «Intriga en el Castillo Negro»), que presentó igualmente a uno de los grandes personajes del género: Vlad (Vladimir) Taltos.

Su originalidad estribaba en que en una época donde predominaban los calcos de Tolkien, Brust bebía más de otras tradiciones paralelas, enraizadas en la espada y brujería, pero con una fuerte tendencia hacia la hibridación de géneros (es decir, añadiéndole elementos de ciencia ficción y novela negra), a la estela de su modelo y mentor Roger Zelazny. La acción nos traslada al corazón del Imperio Dragaerano, donde Vlad, pese a ser meramente humano (oriental), es miembro de una de las diecisiete grandes casas, la de Jhereg (la única que acepta a casi cualquiera que pueda pagarlo), entregado al no tan noble oficio del asesinato por encargo.

Gracias a su dominio tanto de la magia dragaerana como de la brujería oriental, Taltos se ha convertido en uno de los más reputados especialistas en su oficio, e incluso ha ascendido hasta el rango de la nobleza menor de su casa y desempeña otras labores, como servicios de seguridad para uno de los grandes señores Dragón. En esas, recibe el encargo más importante de su vida: 65.000 imperiales por acabar de forma definitiva con un ladrón que se ha llevado nueve millones de las arcas de la casa. El problema añadido es que el contrato ha de cumplirse en un tiempo limitado, antes de que se corra la voz de que es posible robar impunemente a los Jheregs.

Así pues, Taltos tiene que emplear todos sus recursos (que incluyen a su jhereg familiar, Loiosh, así como un ayudante dragaerano, Kragar, un antiguo Dragón expulsado de su casa que posee entre otras la habilidad de pasar siempre desapercibido por completo) para resolver el encargo, en el más puro estilo de la novela detectivesca. Encargo que se complica cuando descubre que Mellar, el ladrón, ha logrado asilo en el Castillo Negro de su amigo (y patrón) Morrolan (un señor Dragón), con un estricto código de honor que prohíbe el asesinato de ningún huésped. Violentar esta norma no solo tendría consecuencias funestas para Vlad, sino que podría desencadenar un nueva y devastadora guerra Dragón-Jhereng. El problema es que si él no lleva a cabo el trabajo, hay otros muchos que no tendrían tantos escrúpulos, así que la novela se convierte en una cuenta atrás para conseguir lo imposible.

«Jhereg» no es la primera novela de fantasía en seguir las convenciones de la ficción detectivesca o criminal. En 1964, por ejemplo, Randall Garret ya había creado a Lord Darcy, protagonista de la finalista del Hugo «Too many magicians» (1966) y el modelo del antihéroe ya estaba bien asentado en la espada y brujería a través de la obra de Howard o, sobre todo, Fritz Leiber y su saga de Fafhrd y el Ratonero Gris. En 1983, sin embargo, el centrarse de tal modo en una personalidad criminal estaba lejos de constituir el auténtico subgénero en el que ha devenido durante las últimas décadas (desde al menos la trilogía del Vatídico, en la segunda mitad de los años noventa).

Incluso sin contar con esa cualidad pionera, el escenario que plantea Brust es sugerente, con un empleo de la magia (y la brujería) que rara vez constituye un elemento tan ubicuo y cotidiano en otras sagas de fantasía y una historia previa que se remonta a cientos de miles de años en el pasado (teniendo en cuenta además que los dragaeranos, prescindiendo de accidentes, naturales o premeditados, podrían llegar a vivir todo ese lapso). Incluso la muerte puede llegar a ser reversible bajo ciertas condiciones, lo que implica toda una serie de reglas estrictas que tienen que establecerse, no ya para fundamentar la coherencia interna imprescindible en cualquier obra de ficción, sino por satisfacer los requisitos aún más elevados del género criminal (porque nada rompe con más seguridad el pacto de la ficción que un giro argumental sacado de la manga).

Recapitulando, «Jhereg» tenía que presentar a varios personajes; todo un escenario nuevo con su historia, política, fauna, economía y metafísica; las reglas no ya de un sistema mágico, sino dos, coincidentes pero no entremezclados; y, por supuesto las dificultades específicas del asesinato a realizar (que entroncan con todo lo demás). Todo ello, por cierto, en poco más de doscientas páginas. En otras palabras, para su novela debut Steven Brust no solo debía tener muy claros los conceptos que pensaba manejar, sino que además tenía que controlar el flujo de información para que todos los giros estuvieran bien sustentados, sin llegar en ningún momento a saturar con descargas de información. Y lo consigue, vaya que sí. Con nota.

De modo que la serie de Vlad Taltos (y la carrera de Steven Brust) arrancó con fuerza… y sigue adelante cuarenta y un años después, con diecisiete novelas publicadas de un total previsto de diecinueve (una por cada una de las grandes casas, además de una dedicada a «Taltos» y un epílogo que llevará por título «El último contrato»). Para nada casualmente, «Jhereg» está compuesta por diecisiete capítulos (titulados con aforismos), más un prólogo y un epílogo. En español solo se han publicado los tres primeros, todos ellos en la colección Fantasy de Martínez Roca (los otros dos son: «Yendi: Duelo de rufianes» y «Teckla: Revuelta en Adrilankha»).

Steven Brust ha publicado otras siete novelas ambientada en el Imperio Dragaerano. Por un lado está la independiente «Brokendown Palace» (1986), y por otro los Romances de Khraaven, ambientados unos mil años antes que la novelas de Vlad Taltos e inspirados en la obra de Alexandre Dumas (la trilogía de D’Artagnan y en «El Conde de Montecristo»), de los que se ha traducido el primero, «La guardia Fénix», de 1991 (con un estilo más recargado y, en mi opinión, una excesiva similitud con su modelo, «Los tres mosqueteros», que la hacen muy decepcionante).

Otras opiniones:

De Albos en Palacio OníricoDe Cronista en Mundos InconclusosJune 20, 2024

Nettle and bone (Ortiga y hueso)

En 2023, durante la pasada (y polémica) Worldcon de Chengdu, T. Kingfisher se alzó con el premio Hugo a mejor novela por «Ortiga y hueso» («Nettle and bone», 2022), una fantasía oscura que bebe profusamente de los cuentos de hadas, sobre todo de «La bella durmiente», aunque no se trata exactamente de un retelling (aunque quizás se concibió en parte como tal), sino que constituye una suerte de revisión a algunos de los conceptos habituales en estos cuentos, tales como los príncipes, las princesas y las hadas madrinas.

T. Kingfisher es el seudónimo que desde 2013 utiliza la autora Ursula Vernon para publicar fantasía adulta. Con anterioridad, trabajó como ilustradora, alcanzando cierto reconocimiento crítico con la publicación de su webcomic «Digger» sobre un wómbat antropomorfo (2003-2011, premio Hugo de ). Desde 2008, desarrolla una carrera como escritora e ilustradora de libros infantiles (destacando las series Dragonbreath y Hamster Princess), aunque desde el 2018 parece haberse centrado en su producción como T. Kingfisher, que ya le había valido un Hugo en 2021 al relato «Metal like blood in the dark». «Ortiga y hueso» se inspira en un relato ultrabreve, «Godmother», que la autora publicó en 2014, aunque de él solo toma algunos de sus elementos constituyentes.

La protagonista de la historia es Marra, la tercera hija de los reyes de la Bahía, una pequeña nación comercial ubicada entre dos poderosos vecinos, el Reino del Norte y el Reino del Sur. En pos de una alianza dinástica que asegure su supervivencia, casan a la hija mayor, Damia, con Vorling, el príncipe del Norte. No mucho después de los esponsales, sin embargo, llega la devastadora noticia de la muerte de Damia, lo que obliga a Kania, la mediana, a ocupar su lugar, mientras Marra es «guardada en reserva» en el monasterio de Nuestra Señora de los Estorninos (bajo la excusa de no engendrar competencia para el trono de la Bahía).

Bueno, en realidad la novela arranca con Marra construyéndose un perro de huesos en una tierra maldita, como la segunda de tres pruebas imposibles (tras tejer una capa con ortigas). Lo antedicho se nos cuenta en capítulos alternos a modo de flashbacks. En ellos, mientras avanza la historia de las pruebas, descubrimos que el príncipe es en realidad un maltratador, que además solo quiere a Kania como productora de bebés (varones) para perpetuar su linaje. Razonar todo ello y decidirse a hacer algo al respecto, sin embargo, le lleva un tiempo (mientras se van sucediendo los abortos). Unos quince años.

Es entonces cuando parte en busca de ayuda para matar al príncipe (que mientras tanto se ha convertido ya en rey), y la encuentra en una especie de bruja, que en inglés define como dust-wife (una suerte de nigromante, en oposición seguramente a midwife/comadrona). Una vez ganada su cooperación, se ponen en camino hacia el Reino del Norte, recogiendo por el camino a un par de colaboradores, entre los que se incluye la madrina de Marra (hada madrina), pues parece evidente que no podrán lograr nada si no tratan primero con la magia depositada sobre Vorling por su propia y temible madrina.

Como se puede ver, los mimbres están ahí. Kingfisher hubiera podido pergeñar un cuento oscuro adulto y fascinante. Por desgracia, la ejecución resulta tremendamente decepcionante.

Para empezar, lo de fantasía adulta sería debatible. Sí, hay alguna que otra descripción oscura y salen numerosos cadáveres reanimados, pero todo queda en un nivel muy, muy juvenil. De hecho, la protagonista, aunque supuestamente tiene treinta años, se comporta como una niña de trece y tiene un desarrollo emocional adolescente. Es, además, rematadamente tonta (y lo que temo es que eso representa la idea que tenía la autora sobre su audiencia, porque a menudo sugiere algo, para después explicarlo con pelos y señales… y terminar un poco más adelante remachándolo a lo burro para asegurarse de que no se le escapa ni al lector más obtuso).

Un pequeño inciso para hablar de Marra. Porque entra directamente en un arquetipo cada vez más prevalente en la literatura fantástica, el de una chica con graves carencias en lo que respecta a la interacción social, que pese a ello logra salir al exterior de su burbuja (el convento en este caso) y lograr grandes cosas (sin tener que cambiar mucho). Es un tipo de fantasía de realización que, al contrario de lo que ocurría con las fantasías heroicas de la ciencia ficción campbelliana (dirigidas a chicos jóvenes), busca sobre todo ofrecer consuelo emocional. Es lo que se ha dado en llamar el supragénero «cozy» o «cosy» (acogedor), y puede encontrarse cozy fantasy, cozy sf, cozy mystery… Se trata de una tendencia cada vez más dominante, y de hecho cuatro de los seis nominados en 2023 a mejor novela en los Hugo pueden calificarse como cozy. Esto no es en principio ni bueno ni malo. Una tendencia, sin más. Todo depende de su implementación. Volvamos a la trama.

Lo que le puedo reprochar a «Ortiga y hueso» es su absoluta falta de coherencia argumental. Existe en narrativa un principio que se conoce como el arma (o la pistola) de Chéjov. Básicamente, viene a indicar que todos los elementos que presentes han de acabar utilizándose, porque si no, son superfluos. Esto, desde luego, no se cumple en la novela, donde mucho de lo que nos cuenta parece ser mero adorno (el gallo con un demonio dentro, por ejemplo). La vulneración más grave de este principio, sin embargo, lo encontramos en el propio título, porque ni la capa de ortigas ni el perro de huesos tienen la más mínima relevancia en el desarrollo o resolución del conflicto principal.

Su faceta más decepcionante, sin embargo, cabe encontrarla en el sustrato filosófico. He leído que la novela supone una subversión de muchos de los tópicos de los cuentos de hadas, como la pasividad con la que las princesas sobrellevan indignidades. Supuestamente, «Ortiga y hueso» concede agencia a una princesa (Marra, supongo, porque Kania cumple a la perfección su papel de doliente resignada). La realidad, sin embargo, es que Marra toma exactamente una decisión en toda la novela (y tarda años en ello). El resto del tiempo se limita a seguir las órdenes de su madre, de la bruja, de su madrina… Extraña forma de reclamar agencia propia.

De igual modo, difícilmente puedo aceptar el argumento de la celebración de la hermandad entre Kania y Marra (sisterhood en inglés, que ahí sí que marca el género), porque apenas hablan tres veces en toda la novela (a lo largo de treinta años), e incluso la decisión de salvarla de su suerte parece curiosamente entrelazada y espoleada por la convicción de Marra de que ella es la siguiente. Respecto a los malos tratos y la cosificación de la mujer como mera paridora, constituye un tema que se trata con tanto miedo de herir sensibilidades que queda absolutamente desdibujado y sin fuerza.

A ver, la novela no es un completo desastre. Hay pasajes muy sugerentes, sobre todo cuando la autora se permite adoptar un tono más oscuro o dejar algo más suelta la imaginación (como en el mercado goblin, las catacumbas reales o en lo referente al joven ahogado), pero el entramado queda demasiado suelto para resultar poco más que un entretenimiento ligero… y creo que a un premio Hugo debe exigírsele algo más.

Toca por último hablar de la polémica, porque a los meses de celebrarse la Worldcon saltó la liebre y se hizo público que el comité gestor del premio había censurado unilateralmente y por motivos al parecer políticos a una serie de candidatos, incluyendo «Babel», de R. F. Kuang, la novela ganadora de los premios Nebula y Locus de fantasía. Lo que es más, a medida que se profundizó en los datos, fue cada vez más evidente que el grado de manipulación había sido tan alto que cualquier finalista o ganador había que tomarlo con muchas prevenciones.

No quiero decir con ello que «Ortiga y hueso» no hubiera estado entre los finalistas, o que no hubiera podido incluso ganar limpiamente. Después de todo, quedó segunda en los Locus y fue también finalista del Nebula. Por desgracia, eso es algo que nunca sabremos. El resto de nominados al Hugo, por lo que pueda valer, fueron «La Sociedad por la Preservación de los Kaiju» de John Scalzi, «Legends & lattes» de Travis Baldree, «Nona la Novena» de Tamsyn Muir, «La hija del doctor Moreau» de Silvia Moreno-Garcia y «The spare man» de Mary Robinette Kowal. A Kuang, Baldree, Muir y Kingfisher, se les unieron en la papeleta final de los Nebula Nicola Griffith con «Spear» y Ray Nayler con «La montaña y el mar».

Otra opiniones:

De Mariki García en Marta Entre LibrosDe Marian en Modus LeyendiJune 13, 2024

El arte más íntimo

A finales de los años ochenta irrumpió en el campo del terror una jovencísima Melissa Ann Brite, bajo el seudónimo artístico de Poppy Z. Brite. Su estilo, crudo y a menudo brutal, la asoció desde el principio con la corriente splatterpunk y, de igual modo, por la ambientación y los tópicos que exploraba (vampiros, fantasmas…) se inscribió en la corriente gótica, más específicamente el southern gothic, que trasladaba todos esos elementos a los estados sureños de los EE.UU. (específicamente en su caso, su nativa Nueva Orleans).

El detalle que la individualizaba entre otros muchos cultivadores de esta tendencia, sin embargo, fue el empleo mayoritario de personajes gays en su ficción. Tras esta elección se encontraba la circunstancia de que, pese a haber nacido biológicamente mujer, pronto se identificó como un hombre gay, aunque no fue hasta 2010 que optó por transicionar, adoptando desde entonces el nombre legal de Billy (William Joseph) Martin. Por esto mismo, a partir de este momento, me referiré a él con pronombres masculinos.

Tras sus primeros cuentos, firmó en 1991, con tan solo veinticuatro años, un contrato con Delacorte Press por tres novelas. La primera de ellas, «El alma del vampiro«, llegó en 1992 y no hizo sino consolidar su fama. Tras ella, se publicó «Trazos de sangre» (1993), una historia de fantasmas, que ya fue finalista de varios premios importantes como el World Fantasy y el Bram Stoker. Cuando presentó el manuscrito de la tercera, sin embargo, la editorial se echó atrás, al considerar excesiva su violencia, y lo mismo ocurrió con su sello británico habitual, así que Poppy Z. Brite se vio obligado a buscar nuevos editores que se atrevieran a publicarla. La novela vio finalmente la luz en 1996, bajo el título de «Exquisite corpse», aunque en su traducción al español siempre se ha optado por el mucho menos explícito «El arte más íntimo».

Al contrario que con sus dos títulos precedentes, no hay ningún elemento fantástico (o tal vez debería decir en propiedad sobrenatural) en «El arte más íntimo». En vez de ello, la fuente patente del horror proviene del subgénero de los asesinos en serie, puesta de moda (e incluso glorificada) con obras como «El silencio de los corderos» (Thomas Harris, 1988; película de 1991) o «American Psycho» (Bret Easton Ellis, 1991), por no hablar de la fascinación morbosa ejercida a través de decenas y decenas de libros de ensayo (como los que colecciona precisamente una de las primeras víctimas de la novela).

A efectos narrativos, la novela se nos presenta desde cuatro puntos de vista. El primero de ellos corresponde a Andrew Compton, un asesino en serie (responsable de veintitrés muertes) que está cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad británica. A continuación tenemos a Jay Byrne, un treintañero acomodado que vive en el barrio francés de Nueva Orleans y parece obsesionado con los jovencitos, en especial con Tran, un joven de origen vietnamita que apenas ha abandonado la adolescencia y todavía está intentando ajustarse a su identidad gay, atrapado entre la visión tradicional de su familia y el ambiente relativamente permisivo de su ciudad. Por último tenemos a Luke Ransom, un escritor de cierta fama (dentro de la primera cohorte de la Generación X, a la que también pertenecen tanto Poppy Z. Brite como Bret Easton Ellis), el antiguo novio de Tran, de quien se separó en no muy buenos términos tras dar positivo al VIH y que ahora libera su resentimiento contra el mundo en una emisora ilegal bajo el seudónimo de Lush Rimbaud.

Tras fingir su propia muerte, Compton (inspirado en el asesino en serie escocés Dennis Nilsen, al igual que otro de los personajes se inspira en Jeffrey Dahmer) consigue fugarse y acaba llegando por azar a Nueva Orleans, donde los otros tres se encuentran sin saberlo atrapados en una dinámica inestable que su irrupción precipita, conduciéndolos a un clímax sangriento, que constituye la consumación de una sucesión de atrocidades que incluyen asesinatos, necrofilia, violaciones, suicidios y canibalismo.

Ese es el nivel superficial, y entiendo que muchos lectores se queden en él, porque Poppy Z. Brite no escatima oportunidad de describir todo ello en los términos más explícitos posibles, combinados eso sí con una sensibilidad casi poética, que no hace sino magnificar el sentimiento de horror (y repulsión) que suscitan. Bajo toda esa crudeza, sin embargo, subyace otro horror más insidioso, que permea toda la novela, le confiere sentido y la aparta del terreno de la mera explotación gratuita en la que caían a menudo otros cultivadores del splatterpunk (como Richard Laymon): el devastador efecto que tuvo la epidemia de sida en la comunidad gay.

1995, cuando se terminó la novela, fue el año en que esta alcanzó su pico de mortalidad en los EE.UU. (más de 41.000 fallecidos; en 1996 se introdujo el cóctel de retrovirales que logró por fin controlar una terrible dinámica que parecía que nunca iba a tocar techo). «El arte más íntimo» aborda distintas experiencias, desde la de quien ha desarrollado la enfermedad y sabe que le quedan pocos meses de vida, hasta la del gay joven para el que la epidemia ha estado siempre ahí y está obsesionado con los sistemas profilácticos, pasando por portadores asintomáticos y quienes se entregan a actividades de riesgo (un tanto atípicas) sin preocuparse en tomar las debidas precauciones. Adicionalmente, está muy presente el estigma social (adicional) que durante esa etapa de la pandemia recayó sobre la comunidad gay (hasta el punto de llegar a considerarse un castigo divino contra la homosexualidad).

Todo ello me lleva a una posible interpretación de «El arte más íntimo» como una tragedia, que explora el drama de navegar las ya de por sí aturdidoras complejidades de descubrir el amor y definir una identidad sexual por entonces (y todavía ahora en determinados círculos o bajo determinadas condiciones, como podría ser la transexualidad, no explícita pero a buen seguro fundamental en la concepción de la novela) incomprendida y despreciada, en un entorno tan hostil y bajo la amenaza de una muerte tan injusta como insidiosa. Todo lo cual no niega la lectura superficial. Ya sabéis, la del sadismo necrófilo-antropófago, que hace que definitivamente este no sea un plato apto para todos lo paladares (aunque la maestría literaria de Poppy Z. Brite lo hace digerible).

«El arte más íntimo» fue finalista del premio Bram Stoker de 1997, que ganó Stephen King con «La milla verde».

Tras la publicación de esta novela, la carrera del autor dio un giro. En 1998 aún apareció una última obra cercana al horror gótico, aunque perteneciente al mundo de la ficción franquiciada («The Crow: The lazarus heart»), pero a partir de entonces comenzó a publicar títulos más cercanos a la comedia oscura o el suspense (todavía con personajes gays) como la serie Liquor (ambientada en el mundillo gastronómico de Nueva Orleans). Desde el 2009 (poco antes de su transición) ha abandonado casi por completo la escritura.

Otras opiniones:

De Nieves Guijarro en Las Casas AhorcadasEn OcioZeroOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

El alma del vampiro (1992)June 6, 2024

Naturaleza muerta

Tras su inmersión en la ciencia ficción con la trilogía de los Ojos Bizcos del Sol, Emilio Bueso regresa al terror con su novena novela, «Naturaleza muerta», que constituye además una suerte de amalgama de muchos de los temas y motivos que ya había tocado en títulos anteriores, desde la comunidad aislada que evoca a «Cenital«, al sustrato lovecraftiano que constituía la esencia de «Extraños eones«. Sin embargo, la conexión más directa, hasta el punto de existir un cameo sustancial de su protagonista, quizás sea con su primer (y seguro que más desconocido) libro, «Noche cerrada«.

Y es que tras ubicar sus cinco últimas novelas en países lejanos e incluso planetas extrasolares, regresa a ambientaciones cercanas a casa; en particular, a cierta marisma castellonense (que no identifica explícitamente, pero que yo conozco de toda la vida porque veraneo a pocos kilómetros de ella), haciéndola el escenario de una historia de horrores cósmicos y sectas apocalípticas, o quizás de locura y síndrome de abstinencia; en cualquier caso, de aislamiento y renuncia, de retorno a unas raíces no tan idílicas, de personas masticadas y escupidas por una sociedad que se ha vuelto hostil para con sus propios integrantes. Son temas y motivos (el del pantano), muy propios del southern gothic (por ejemplo, «Un coro de niños enfermos«, de Tom Piccirilli), pero no estamos hablando de Alabama o Luisiana, sino de la costa valenciana, así que me voy a permitir etiquetarla como gótico levantino.

Claudia, una ingeniera agrónoma urbanita de unos cuarenta años, ha tocado fondo. Tras un divorcio traumático, cada vez son menos las cosas que la atan a su antigua vida. Embutida de psicofármacos contra la depresión, aislada de sus antiguos círculos sociales y con una carrera profesional que va a la deriva, ha decidido reinventarse… radicalmente. Con sus últimos ahorros ha adquirido una alquería perdida en medio de una marisma castellonense que escapó de la locura urbanística de los setenta gracias a su declaración como parque natural, donde permanecen desperdigadas un puñado de construcciones antiguas, legalizadas a regañadientes en virtud de su preexistencia y que albergan a un conjunto dispar de ermitaños, cada uno con sus propios motivos para exiliarse del mundo.

Así, tenemos a Mara, una traductora de lenguas eslavas, aficionada a los licores caseros, que vive junto con un padre en avanzado estado de demencia senil y varios gansos de vigilancia; a Fermín, el típico vecino cotilla; al viejo veterinario conspiranoico; o al apicultor macizorro, que vende su miel orgánica a través de Instagram. El más pintoresco de sus vecinos, sin embargo, es Serguéi, el mafioso ruso de tres al cuarto, que ha llenado el pantano de esculturas grotescas y parece liderar su propia secta de pirados bajo el apelativo de Brujo de Larvas. A todos ellos se une Alicia, la segurata contratada para pasarse de tanto en tanto por allí y echar un ojo a los chaletitos de los domingueros, que es lo más parecido a la autoridad que se deja caer por la zona.

A Claudia no le cuesta mucho encajar. Ha ido buscando aislamiento y eso es lo que encuentra. Tras tomar la cuestionable decisión de cortar por lo sano con la medicación, se lanza a la tarea de comprobar cuánto de su conocimiento teórico es aplicable al trabajo real de agricultora de subsistencia, teniendo por toda compañía al gaterío asilvestrado que venía con la finca (de entre los que adopta, o es adoptada, por Mao) y con la ocasional visita estupefaciente de Mara. Por las noches, cuando se hace demasiado oscuro para trabajar, se distrae tocando y trata de no prestar mucha atención a las chifladuras que se intercambian en la red radiofónica local o pensar demasiado en el suicidio del antiguo inquilino.

Todo empieza a ponerse… raro, después de la gran tormenta. No tanto por las frecuentes conversaciones bidireccionales que entabla con Mao, o por su repentina obsesión morbosa con las anguilas (el bodegón colgado en su sala de estar podría tener algo que ver con ello, aunque los sueños que le suscita son quizás más húmedos de lo que le hubiera gustado). Lo peor es el acoso de Serguéi y su banda de pirados, obsesionados con no se qué mierda apocalíptica, que enlaza con la explosión de Tunguska y con una cosmogonía delirante que extraen de un tomaco titulado Los Misterios del Gusano que casualmente se había quedado en la casa de Claudia después de que su predecesor decidiera volarse la tapa de los sesos.

«Naturaleza muerta» se nos muestra a través de fogonazos narrativos, como relámpagos que iluminan brevemente una noche de tormenta. Son cincuenta y cinco (en realidad cincuenta y seis) días con sus noches, en los que asistimos al progresivo descenso de Claudia hacia… ¿dónde? En realidad existirían dos posibles explicaciones a todo lo que se nos describe. Por un lado, podemos asumir que las extravagancias que se nos describen obedecen a algo tan prosaico como que a todos se les está yendo la cabeza. A Claudia por el síndrome de abstinencia (ayudado por la maría que no deja de consumir) y quién sabe si por algún desajuste más y a todos los demás por la exposición prolongada a los gases del pantano (tampoco es que ninguno fuera muy normal para empezar). También podemos entregarnos a la narración y aceptar que todo es verdad. Que en ese humedal perdido de la mano de Dios se ha librado una batalla entre el orden y el caos. Que se ha abierto un grieta hacia otras realidades y se ha establecido contacto con fuerzas para las que no somos sino larvas que roen el corazón de una manzana podrida.

Tampoco importa qué escojamos (personalmente, yo siempre opto por una opción muy orwelliana, que consiste en sostener ambas creencias simultáneamente, porque no quiero perderme nada). Porque tras toda esa parafernalia, sea cual sea la explicación que prefiramos (si es que preferimos alguna), «Naturaleza muerta» sigue hablándonos de alienación. La alienación de unos personajes para con la sociedad que los ha engendrado y de la que han renegado (un fenómeno cada vez más frecuente, espoleado por la reciente pandemia). Ese retorno a una falsa naturaleza ancestral no hace sino sublimar el sentimiento de obsolescencia que se agazapa también detrás de los delirios escatológicos del Brujo de Larvas y su panda de marginados.

De nuevo, como ya hizo en «Extraños eones», Emilio coopta elementos del maestro oscuro de Providence (aunque De Vermis Mysteriis lo imaginó Robert Bloch) para apuntar hacia el fin. El fin del universo, de nuestras esperanzas o de nuestra sociedad, no importa. El fin de algo que murió, aunque no nos hayamos dado cuenta, y que aguarda putrefacto a un nuevo inicio. El ciclo eterno de muerte y resurrección. Al mismo tiempo, «Naturaleza muerta» es un título algo más accesible que sus novelas precedentes (salvo quizás «Esta noche arderá el cielo«, que sigue una estrategia narrativa similar), porque nos va introduciendo poco a poco en la insania, cual un enorme cuerpo escamoso arrastrándose con suavidad por una acequia prosaica hasta que de repente, sin saber cómo, nos encontramos en medio de una laguna de aguas oscuras y misteriosas.

Que Mao nos pille confesados.

Otras opiniones:

De Pedro en El Búho Entre LibrosDe Enric Pujadas en Papel en BlancoDe MaríaT en In the NeverneverDe Ignasi Franch en elDiario.esDe La Insomne en MomokoEn Krazy Book ObsessionDe Francisco Rubio en La Piedra de SísifoOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Noche cerrada (2007)Diástole (2011)Cenital (2012)Esta noche arderá el cielo (2013)Extraños eones (2014)May 30, 2024

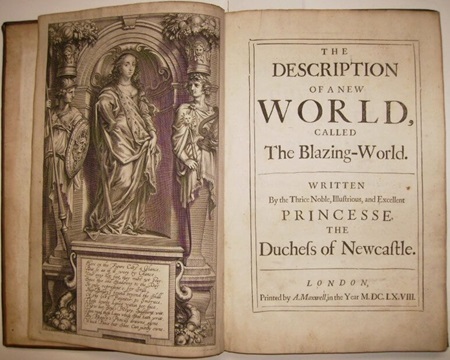

The Blazing World (El Mundo Resplandeciente)

Durante los últimos años he tenido un poco abandonada la ciencia ficción temprana. En parte fue porque murió mi lector electrónico y tardé un par de años en reemplazarlo, luego me puse con mi repaso a los finalistas del Hugo, más tarde con antologías y finalmente le quise dar un empujón a la Pila física. El caso es que tenía una deuda pendiente que no podría dejar pasar por más tiempo, una de las primeras novelas de ciencia ficción de la historia, «El Mundo Resplandeciente», de Margaret Cavendish (1666).

En algunos sitios la he visto definida como protociencia ficción (aunque aún no he encontrado una definición que no sea arbitraria para distinguir entre ciencia ficción y protociencia ficción). Mi criterio para incluir o no un libro en el género es que someta su imaginación al método científico, y reconozco que esto es difícil de aplicar en períodos en los que la ciencia era tan nueva que todavía tenía otros nombres.

Durante el siglo XVII (y parte del XVIII), la ciencia ficción temprana solía tratar sobre cuestiones epistemológicas. Es decir, especulaba sobre las posibilidades que abría y los límites del pensamiento científico (o, más en propiedad, de la nueva corriente de filosofía natural que se apoyaba en el método hipotético-deductivo-experimental). En esa línea (inaugurada por Sir Francis Bacon en 1626 con «Nueva Atlántida«) cabe situar «The discovery of a new world, called the Blazing World», de Margaret Cavendish.

Cavendish, duquesa de Newcastle, fue una rara avis en su tiempo. De forma mayoritariamente autodidacta (porque por entonces en Inglaterra ni siquiera las mujeres nobles recibían educación formal más allá de las normas sociales apropiadas para su sexo), se había convertido en filósofa natural y escritora. Produjo varios libros de divulgación, se involucró en los debates científicos de su época e incluso llegó a ser la primera mujer recibida (a regañadientes) en la Royal Society (que uno de sus hermanos fuera uno de los socios fundadores posiblemente ayudó). Todos sus libros, además, iban firmados con su propio nombre, y para despejar cualquier duda sobre su sexo, los hacía acompañar a menudo por grabados que la representaban.

Por añadidura, entre sus catorce títulos produjo un libro de poesía (que no fue muy bien recibido), una biografía de su marido (que con el tiempo llegó a ser considerada modélica en el género), varias obras de teatro (que no solían representarse porque no se atenían a las normas clásicas) y la novela que nos ocupa, como apéndice para uno de sus compendios de filosofía natural (en las ediciones de 1666 y 1668 de sus «Philosophical letters»), con el propósito confeso de acercar los debates científicos contemporáneos, un tanto abstractos, a otras mujeres, a través de la ficción (comenzando como una aventura romántica, siguiendo con una exposición filosófica y concluyendo con metáforas fantásticas).

La primera parte servía para enganchar a las presuntas lectoras, la segunda constituía el núcleo epistemológico de la obra y en la última se permitió embarcarse en lo que hoy llamaríamos proyección o especulación.

El libro describe el secuestro de una noble doncella por un pretendiente, cuyo barco se ve sometido a fuertes vientos que lo empujan hacia el norte, donde a través de una serie de intrincados pasajes entre los hielos perpetuos acaba llegando a otro mundo, que se encuentra en contacto con el nuestro por los respectivos polos. El intenso frío acaba matando a todos salvo a la joven, por la pureza de su corazón, y es por ello que es la única en establecer contacto con los habitantes de ese mundo, diversas especies de animales humaniformes.

Conducida ante el rey absoluto del mundo, en una ciudad maravillosa en su ecuador, este queda prendado de su belleza y la nombra emperatriz (después de que esta rechace el tratamiento de diosa). A continuación, la dama se dedica a establecer una serie de normas, encargando a cada especie el estudio de una disciplina específica (política, astronomía, geología, teología, filosofía experimental…), convocándolos al cabo de un tiempo para discutir sus reflexiones o descubrimiento (circunstancia que la autora aprovecha para introducir sus propias reflexiones y criticar posturas que considera erróneas).

Por último, tras evangelizar ese mundo que considera perfecto en virtud de poseer un único gobierno, absolutista por supuesto, una única religión y un único pensamiento, eliminando por tanto toda fuente de competencia o disensión (todo ello siguiendo la filosofía política más avanzada de la época, tal y como quedaba reflejada en «Leviatán», de Thomas Hobbes), aspira a que alguien le ayude a crear una cábala (que interpreto como una forma de teoría del todo) y, tras serle presentados varios candidatos, acaba decantándose por… Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle y escritora desprejuiciada que habita en un tercer mundo (distinto del

Resplandenciente y de aquel de origen de la emperatriz). A través de algo similar a un viaje astral, ambas dialogan y se convierten en almas gemelas, amantes platónicas, y cuando le llega a la emperatriz noticia de que su antiguo reino natal está sufriendo el ataque del resto de naciones de su mundo, el espíritu de Margaret Cavendish la acompaña y la aconseja en la expedición de ayuda que organiza gracias al ingenio de sus filósofos experimentales.

«El mundo resplandeciente» no es una obra fácil y no la recomendaría a cualquiera (el estilo resulta bastante ramplón, aunque leyéndola en inglés tiene el encanto añadido de descubrir algún que otro arcaísmo pintoresco que le da cierto color especial). A mí me ha resultado muy interesante porque permite asomarse a una época, la de la ciencia del barroco, que suele abordarse como un proceso mucho más… limpio de lo que fue.

Leyéndolo, se percibe mejor cómo fue en realidad la transición del pensamiento precientífico al científico, un avanzar a tientas por un territorio nuevo y desconocido, sin saber exactamente hacia dónde iban o siquiera cuál era exactamente la mejor forma de obtener sus objetivos. Es cierto que la sección se hace un poco larga y sin conocer a fondo a los protagonistas (caricaturizados como hombres-animales) y sus argumentos ampliados, queda como una relación un tanto árida de disciplinas, a medio camino entre el pensamiento mágico y el científico (la autora, además, se posiciona casi invariablemente del lado incorrecto en todas las polémicas que describe). Personalmente me ha resultado intrigante, pero entiendo que de literario tiene poco.

No así la última parte, la metafórica, porque ahí sí que se aprecia uno de los primeros intentos (si no el primero) de aunar especulación científica (llega a anticipar la creación de submarinos metálicos con sistemas de generación de oxígeno) con un subtexto filosófico (sobre cuestiones metaliterarias y como proyección de sus propios anhelos y ambiciones). En otras palabras, la esencia misma del género de la ciencia ficción.

En su época, Margaret Cavendish fue tan admirada como ridiculizada, permaneciendo de un modo un otro en boca de todos. Poco a poco, sin embargo, fue cayendo en el olvido, hasta su redescubrimiento en los años 80 del siglo pasado (sobre todo como pionera del movimiento feminista). Hoy por hoy, también empieza a reconocerse su cualidad de precursora en el campo de la ciencia ficción. Estoy seguro de que saberlo la hubiera llenado de satisfacción, pues esa era su máxima ambición: superar todos los obstáculos que la tradición le imponía con motivo de su sexo y obtener renombre imperecedero por sus propios méritos.

Otras opiniones:

De Víctor Muñoz Ramírez en FabulantesDe Logan R. Kyle en La Nave InvisibleDe Alexánder Páez en Donde Acaba el InfinitoDe Jimena de la Almena en su blogDe Rafael Lara en Mujer, Feminismo, Ciencia FicciónMay 22, 2024

El dios asesinado en el servicio de caballeros

Tras más de una década dedicado al mundo del cómic (destacando sus trabajos en los webcomics «¡Eh, tío!» y «El vosque»), Sergio S. Morán publicó en 2016 su primera novela, «El dios asesinado en el servicio de caballeros», que constituyó también la presentación de la detective paranormal Parabellum, que cuenta hasta la fecha con otras tres novelas, un librojuego y un puñado de relatos.

El libro arranca por todo lo alto, con una Parabellum amnésica, en la cafetería de un área de servicio de una autopista, a cientos de kilómetros de su casa. Lo más desconcertante, sin embargo, es el aviso que tiene escrito en el brazo con su propia letra: «Tienes el cadáver de un dios en el maletero». Al parecer, ha conseguido en encargo de los gordos, eso o se ha metido en un lío mayor que de costumbre. Si tan solo pudiera acordarse de cuál es la opción correcta…

El verdadero nombre de Parabellum es Verónica Guerra. Lo del seudónimo es porque en su línea de trabajo a veces es necesario mostrar cierta actitud y nunca está de más recordar a todos esos dioses, monstruos y demás portentos que viven ocultos entre nosotros que no eres una simple humana indefensa, sino que cuando menos cargas con munición suficiente para tumbar a un trol. Aunque claro, siempre es preferible encontrar caminos menos violentos, así que no está de más tener un conocimiento lo más extenso posible sobre espectros, no muertos, mitologías, hechizos y sobre cuál es el tugurio mágico donde se sirve la mejor cerveza de Barcelona.

A Verónica/Parabellum generalmente le cuesta llegar a fin de mes, no digamos ya durante la temporada baja (para su negocio) veraniega, así que nunca hay que menospreciar ningún trabajillo que pueda surgir, aunque ello suponga tratar con tipos tan poco de fiar como Antón, el vampiro prófugo que trabaja en una morgue, o… en fin, inmiscuirse en lo que podría acabar desembocando en todo un conflicto abierto entre panteones. Todo ello, además, intentando esconderle a su novio Roberto la verdadera naturaleza de su trabajo, porque hay verdades demasiado extrañas (y peligrosas) para ir divulgándolas por ahí.

«El dios asesinado en el servido de caballeros» es una fantasía urbana (subtipo mundo mágico oculto) de manual, solo que en vez de ambientarse en Nueva Orleans, Chicago o Londres, lo hace en la Ciudad Condal, y lo cierto es que a Verónica le revientan un poco todos esos clichés de los detectives privados cinematográficos. Nada le haría más feliz que poder resolver sus casos desde la comodidad de su despacho. Por desgracia, siempre llega un punto en que hay que implicarse de forma más personal, y Parabellum siempre está dispuesta a hacer lo que haga falta para llegar hasta el fondo de la cuestión, aunque ello implique liarse a tiros con una semidiosa rubia alada de metro noventa armada con un espadón del mismo tamaño.

Muy a menudo este tipo de historias recurren al humor para aderezar la acción (narrada en primera persona, por supuesto), y quien conozca algo de la obra de Sergio S. Morán sabrá que eso es precisamente una de sus señas de identidad, así que diría que las historias de Parabellum son un poco más cómicas que la media, aunque eso no implica que cojeen el resto de facetas de la historia. Es cierto que, al menos en esta primera aventura, el trasfondo queda quizás poco definido (básicamente, en el Parabellumverso parece tener cabida cualquier criatura imaginaria que jamás haya alumbrado, literalmente, la imaginación humana), pero el autor se molesta en ir mostrándolo en dosis manejables y, sobre todo, en no dar puntada sin hilo. Todo acabará entrelazándose, quizás abusando un poco de la casualidad, pero logrando un conjunto cohesionado y coherente.

También es modélico el uso de los recursos de un buen guion. Cada giro bien precedido de su presentación, seguido de los sutiles recordatorios que sean precisos para que no se nos despiste algún elemento importante, llegando finalmente a una recompensa que se siente merecida. La trama detectivesca podría ser un poco más elaborada, eso sí, pero también es verdad que Parabellum es una chica de acción, y para sobrevivir en un mundo donde casi cualquiera puede espanzurrarte sin esfuerzo, a veces hace falta asumir algún que otro riesgo más o menos calculado.

Hasta aquí los ingredientes (podría añadir una muy buena caracterización de personajes) que hacen de «El dios asesinado en el servicio de caballeros» una aventura dinámica y satisfactoria. Lo que terminar de elevar el libro por encima de muchos de sus compañeros en el campo de la investigación paranormal es la dualidad Verónica/Parabellum, porque ambas personalidades no solo representan dos mundos en conflicto, sino incluso dos conjuntos contradictorios de aspiraciones, fortalezas y debilidades que están continuamente tirando de la protagonista en direcciones aparentemente irreconciliables.

No es nada fácil hacer malabares con tantas bolas argumentales, pero Sergio logra llegar a buen puerto y ofrecer conclusiones satisfactorias (alguna que otra un poco previsible, pero es que no se puede tener todo) para todos los hilos que abre, dejando sin embargo suficientes hebras para apuntar hacia una continuación, con la promesa de que hay evolución. La Verónica del principio de la novela ya es un personaje maduro, pero eso no impide que alcance el final transformada. Hay consecuencias para lo que ocurre. Algunas positivas, otras no tanto. Lo importante es la evolución, que lleva implícita la promesa que que las ulteriores aventuras del personaje no serán más de lo mismo.

Otra opiniones:

De Borja Tersa en La Casa de ElDe Daniel Pérez Castrillón en Boy With LettersDe Eloi Puig en La Biblioteca del KrakenDe Daniel Garrido en Caballero del Árbol SonrienteDe Guillermo Jiménez en LecturonautaDe José María Aranzana en Libros y LiteraturaEn LecturópataDe Cyram en La Espada en la TintaDe Patricia Llamas en FantasyMundoOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

El lingotazo (2019)