Sergio Mars's Blog, page 5

November 4, 2024

Los herederos de Grace

Tim Pratt es un autor estadounidense que comenzó a publicar relatos en 1999, logrando su mayor éxito crítico en 2007 con la consecución del premio Hugo de relato por «Sueños imposibles» (que podéis encontrar en «Pequeños dioses y otros cuentos blancos»). Su primera novela, «The strange adventures of Rangergirl», se editó en 2005 y desde entonces ha publicado una treintena, incluyendo las once de la serie de Marla Mason (fantasía urbana contemporánea, iniciada con «Motores de sangre» en 2007) y las trilogías de space opera de Axiom y Twilight Imperium, así como cinco ambientadas en el mundo del juego de rol Pathfinder Tales.

Entre sus títulos independientes se cuenta «Los herederos de Grace» («Heirs of Grace», 2014), una novela de fantasía contemporánea, narrada por su protagonista, Rebekah (Bekah) Lull, una joven licenciada en bellas artes de Chicago que recibe de súbito la noticia de que ha heredado una gran mansión y cierta suma de dinero en Carolina del Norte. Sin saber muy bien cómo enfocar su vida, acude allí a ver de qué va todo eso y descubre que, al parecer, es la hija biológica de un tal Archibald Grace, quien la entregó en adopción al poco de nacer y que ahora la ha nombrado heredera universal de todos sus bienes.

Todavía un poco descolocada, deja que el también joven abogado Trey Howard, de la firma legal que actúa de albacea, la acompañe a revisar su nueva propiedad y, una vez allí, no tardan en descubrir que la mansión es más de lo que parece, pues no solo está repleta de objetos mágicos (cada uno con sus propiedades particulares), sino que la casa misma parece responder a su presencia, cumpliendo sus deseos y protegiéndola frente a cualquier peligro.

Por si no bastaba con el misterio de quién fue su padre, pronto empieza a recibir visitas de medio hermanos desheredados, no todos con las mismas intenciones. La Primogénita, por ejemplo, una poderosa maga, utiliza subterfugios y amenazas para intentar conseguir que renuncie a la herencia y se la traspase a quien auténticamente la merece (ella, por supuesto). Hannah, sin embargo, pese a su extraña apariencia (pues es medio monstruo marino), parece bastante amigable y solo busca un poco de ayuda para sanar a su madre. Otros son… más extraños todavía.

«Los herederos de Grace» podría haberse acomodado en una narrativa bastante tópica, dejando evolucionar el romance entre Bekah y Trey, descubriendo nuevas propiedades mágicas en los objetos más variopintos y desarrollando el antagonismo con la Primogénita… y la verdad es que sí, todo eso ocurre, pero Tim Pratt no se limita a rellenar las casillas básicas de una historia estilo «descubrimiento de un submundo mágico». En vez de eso, aprovecha esa estructura tópica (hasta el punto de titular los distintos bloques con el objeto mágico que es central en ellos: un espejo, una espada, una cucharilla, un libro y un huevo) para hablar de temas más profundos, como la identidad, la ética del poder y, sobre todo, la familia.

No abundaré mucho en los dos primeros temas. Ambos tienen mucho que ver con la esencia de Archibald Grace y comentarlos en detalle arruinaría el proceso de descubrimiento (tan solo comentaré que la historia subvierte a menudo las preconcepciones que pudiéramos albergar y, sin abandonar su estilo sencillo, alcanza cotas bastante elevadas de sentido de la maravilla). En lo que sí me detendré es en el concepto de «familia», porque ahí se encuentra a mi entender el corazón de la novela.

Hay, para empezar, dos tipos de familia. La primera es aquella que te viene impuesta: tus padres, tus hermanos (o medio hermanos)…, frente a la que escoges, como pueden ser tu pareja (aunque aquí hay complicaciones que, de nuevo, me reservaré) o tus amigos íntimos (Charlie, un compañero de facultad de Chicago). Pero también hay una subdivisión adicional en la primera categoría, pues existen los familiares de sangre y los «meramente» legales (los padres adoptivos de Rebekah no tienen mucho protagonismo en la novela, al menos por lo que respecta a su presencia explícita, pero todo cuanto es ella, su personalidad y creencias, depende más de ellos que del ausente Grace).

La familia casi siempre es un tema delicado, pero «Los herederos de Grace» logra ofrecer una buena panorámica de las dinámicas, tanto positivas como negativas, que pueden instaurarse en torno a ella. Por último, me gustaría comentar que, como elemento secundario, sin montar apenas alharaca al respecto, la novela también constituye una especie de celebración de la diversidad, introducida de un modo tan orgánico que casi no te das cuenta.

Temáticas subyacentes aparte, algo que llama mucho la atención a nivel de estilo es la naturalidad con que se introduce lo fantástico. En buena medida esto tiene que ver con la voz narrativa (como ya he comentado, es una narración en primera persona, así que era fundamental que Rebekah constituyera un punto de vista «simpático»), pero tras haber leído también «Pequeños dioses y otros cuentos blancos» creo que puedo afirmar que esta es también una característica de la fantasía de Tim Pratt. La novela abraza su naturaleza de «low fantasy», no como algo peyorativo, sino como un modo de entender el sentido de maravilla que nos produce lo fantástico.

Incluso cuando nos está hablando de entidades poco menos que primordiales y poderes inimaginables, «Los herederos de Grace» encuentra siempre el modo de permanecer cotidiana, apegada a la tierra y eso es lo que termina por ganarnos como lectores, e incluso nos hace desear saber más (a la postre nos quedaremos con las ganas, pero eso también es bueno, porque excederse con algo bueno puede arruinarlo y, una vez recapacitas sobre ello, no había nada más interesante que contar). La suya es una magia que no cuesta aceptar, que nos produce asombro sin necesidad de distanciarse y que, por ello, transmite una sentimiento de.. sí, familiaridad que la hace tan creíble como extrañamente deseable.

Otras opiniones:

De Daniel Pérez Castrillón en Boy with LettersDe Santiago García Soláns en SagacómicOctober 28, 2024

Mother of storms

En 1994 John Barnes publicó su libro más reconocido, «Mother of storms», que acabaría brindándole nominaciones a los premios Hugo, Nebula, Locus y Arthur C. Clarke. Barnes era uno de los autores que brillaron entre mediados de los años ochenta y noventa, con una ciencia ficción que aunaba cierta tendencia hacia el hard con una recuperación del sentido de la maravilla de la Edad de Oro, sin perder de vista el componente sociológico. Un poco en la línea de David Brin, aunque algo por debajo a nivel de reconocimiento.

Hasta ese momento, sus mayores éxitos se encuadraban en el subgénero de la space opera, con diversas series que ya le habían reportado un par de nominaciones al premio Nebula. Con «Mother of storms» abordó la que posiblemente sea su obra más ambiciosa, una historia ambientada en un futuro relativamente cercano (2024) que combina además elementos de novela catastrofista, postciberpunk y en su última parte singularitarismo (en un conjunto que muestra ciertos paralelismos con «Tierra«, de David Brin, 1990).

La novela arranca de forma un tanto confusa, con escenas breves narradas desde múltiples puntos de vista. Algunos de estos se convertirán en recurrentes y crearán las grandes líneas narrativas de la novela (con cierta tendencia a entrecruzarse), mientras que otros quedarán relegados a subtramas muy secundarias e incluso de tanto en tanto escenas aisladas con personajes que nunca volverán a salir. El objetivo parece ser ir dibujando un escenario en el que los EE.UU. sufrieron un atentado atómico que destruyó Whasington y provocó su pérdida del estatus de superpotencia, la mayoría de la gente está enganchada a programas XV (grabaciones multisensoriales en primera persona)… que ya provocaron un gran disturbio a nivel mundial, Europa expulsó a todos los ciudadanos no blancos, la ONU tiene más poder que las entidades nacionales y la exploración espacial está casi abandonada.

En estas que la fuerza de choque de la ONU lanza un ataque preventivo contra misiles submarinos siberianos (Siberia es una dictadura independiente) que amenazan Alaska (también independizada de los EE.UU.), con la mala fortuna de que ello provoca la liberación masiva de metano submarino congelado. A partir de ahí, de acuerdo con la teoría de la «pistola de clatratos», se produce un incremento brusco de la temperatura mundial por el efecto invernadero y comienza a formarse el ojo de un super huracán, de un tamaño y potencia como nunca se ha visto. La previsión, además, es que las condiciones atmosféricas desencadenen una tormenta global que arrasará prácticamente toda la Tierra durante años, matará miles de millones de personas y podría acabar con la civilización humana.

La solución parcial podría depender de los manejos de un magnate que encarna el capitalismo más extremo y ha estado maniobrando para hacerse con el monopolio del lanzamiento orbital… o de las capacidades crecientes de un veterano astronauta a bordo de la única estación espacial todavía en funcionamiento, cuya consciencia se está ampliando a través de un sistema computacional autorreplicativo que está creciendo exponencialmente en la Luna.

Desde luego, de lo que no se le puede acusar a John Barnes es de carencia de ambición.

«Mother of storms» tarda en focalizar. Durante las doscientas primeras páginas va dando tumbos, aturdiendo con fogonazos especulativos que van de lo deslumbrante a lo meramente extraño. En lo que a anticipación sociológica se refiere, hay que reconocerle bastante perspicacia. Dentro de lo imposible que resulta prever el futuro, logra esbozar con relativo acierto algunas de las corrientes ideológicas actuales (cabe recordar que su futuro es justo nuestro presente). En lo tocante a tecnologías, por supuesto, se muestra tan optimista a nivel técnico (con desarrollos que ni empezamos a considerar) como pesimista por lo que se refiere a su implantación (y eso que, en mi opinión, se queda un poco corto al evaluar los cambios que produciría una tecnología como la XV).

Cuando por fin empieza a centrarse, sin embargo, alcanza cotas muy elevadas de excelencia, bien sea describiendo pormenorizadamente la génesis y efecto de las tormentas (con vientos en superficie que alcanzan la velocidad de los de un tornado… en frentes de centenares o miles de kilómetros) o mostrando las capacidades transhumanas del astronauta ampliado y su plan para salvar la civilización humana, que no tiene nada que envidiar a cualquier novela de hard extremo.

En cuanto a la revolución de la información, con la pérdida efectiva de la confidencialidad y los efectos sociales de la XV, no es que fuera algo totalmente novedoso (ya se había visto, por ejemplo, en la novela corta «Blue champagne» de John Varley, 1981; o incluso podríamos retrotraernos a «La muchacha que estaba conectada«, de James Tiptree Jr., 1974, como antecedente claro de la subtrama de la estrella de Passionatte, Synthi Venture; y ese mismo año 1995 llegaría algo similar al cine de la mano de Kathryn Bigelow y James Cameron con «Días extraños»), pero Barnes logra llevarlo a otro nivel y entrelazarlo con la acción principal de un modo coherente.

Es algo que, por desgracia, no se puede decir de todas la subtramas, pues hay alguna que otra que estoy seguro de que quedaba muy bien durante la fase de planificación, pero que al crecer la novela tal vez debería haberse podado para no difuminar en exceso el foco. De igual modo, podría echarle en cara que no termina de mojarse del todo en determinadas cuestiones éticas (aunque tal vez lo que quería era dejar libertad para que cada cual saque sus propias conclusiones). En general, sin embargo, «Mother of storms» resulta una lectura exigente, pero gratificante, y lo único que de verdad la aparta de la excelencia es un conclusión un tanto anticlimática, que recurre justo al estilo expositivo condescendiente que ha estado evitando durante toda la novela.

Como comentaba, «Mother of storms» fue finalista de varios premios, y diría que contó con buenas posibilidades de ganarlos (lo que quizás hubiera cambiado la suerte de Barnes). A este respecto, mencionaría sobre todo el Nebula, que perdió ante la muy menor «El experimento terminal», de Robert J. Sawyer (aunque también hubiera tenido que superar a «Metropol«, de Walter Jon Williams. En Hugo y Locus la ganadora fue una de las mejores novelas de Lois McMaster Bujold, «Danza de espejos«. Cabe señalar como en los Locus (cuarta) quedó dos puestos por delante de otra novela de planteamiento similar, «Heavy weather», de Bruce Sterling.

October 8, 2024

Grupo de apoyo para final girls

Grady Hendrix se ha convertido a lo largo de la última década en uno de los grandes nombres del terror, aunque el suyo es un terror inextricablemente unido con la comedia, referencial y a menudo con un toque nostálgico ochentero que me hace definirlo como horror pop.

Tras un puñado de títulos poco relevantes, la novela que lo dio a conocer en 2014 fue «Horrorstör» (una historia de fenómenos paranormales en una tienda inspirada en Ikea). A esta la siguieron «El exorcismo de mi mejor amiga» (2016) y el libro de ensayo «Paperbacks from hell: The twisted history of ’70s and ’80s horror fiction» (2017), que conquistó el premio Bram Stoker de no ficción. Desde entonces, ha seguido explorando esa confluencia peculiar de intereses con títulos como «Guía del club de lectura para matar vampiros» (2020), «Cómo vender una casa embrujada» (2023) o «Grupo de apoyo para final girls» («The final girl support group», 2021).

En el terminología propia de las películas slasher, la «final girl» es la última superviviente del grupo de amigos masacrados por el psicópata de turno, la chica que logra escapar con vida, generalmente acabando (en apariencia) con la del asesino, solo para perpetuarse en su papel de víctima en las sucesivas secuelas (o al menos mientras la franquicia no caiga por debajo de ciertos mínimos). En este sentido, el escenario de la novela se sustenta en un ingenioso juego de espejos metaficticio, pues las seis integrantes del grupo de apoyo titular fueron en su momento atacadas por asesinos en serie y lograron sobrevivir, no sin quedar profundamente traumatizadas. Apodadas por la prensa como «final girls», en torno suyo se construyeron pequeños emporios multimedia de los que se lucraron escritores, cineastas, parejas y, en general, cualquiera menos ellas, que años e incluso lustros después siguen tratando de dejar atrás aquello en lo que las convirtieron.

En este universo paralelo en el que los crímenes reales antecedieron a las películas, tenemos franquicias de slashers como Matanza Veraniega (Viernes 13), El Gancho de Carne (La Matanza de Texas), Cascabeles de Muerte (Noche de Paz, Noche de Muerte), Los Asesinatos de la Canguro (Halloween), Sueños Letales (Pesadilla en Elm Street… aunque prescindiendo del componente fantástico), El Retorno de los Gnomos (esta con un referente más ambiguo, pues parece tomar elementos tanto de Leprechaun como de Troll 2 y Prom Night) o la más reciente, Puñalada (Scream), aunque todas ellas (salvo Puñadala) ya en decadencia. Después de años de terapia, sin embargo, la mayor parte de las final girls están listas para pasar página (y alguna ya parece haberlo hecho). Solo Lynette, superviviente del Santa Claus asesino, parece incapaz de dejar atrás el pasado, quizás porque al contrario que las demás ella no contraatacó, sino que se quedó inmóvil, haciéndose la muerte, mientras su familia adoptiva era masacrada.

Lynette no solo es nuestra protagonista, sino también la narradora. Junto con ella nos sumergimos en su paranoia, siempre vigilante, siempre con planes de contingencia por si los monstruos vuelven… y resulta que lo hacen, porque las final girls, a quienes el mundo ya casi había olvidado, empiezan a sufrir ataques. Alguien las está persiguiendo y parece dispuesto a corregir el descuido que las hizo lo que son, y Lynette no tiene ningún interés en enfrentársele. Solo quiere huir, todo lo lejos y rápido que pueda, sin confiar ni pensar en nadie más. La sociedad, sin embargo, no está dispuesta a permitírselo. Ya en los juicios y a lo largo de los años ha habido muchos que pretendieron revictimizarlas, cuestionando su proceder e incluso su inocencia, y ahora, de repente, han aparecido pruebas (no del todo falsas) que la incriminan, así que, en contra de sus más arraigados instintos, esta vez tendrá que reaccionar si quiere que las final girls sigan siendo las supervivientes de la historia.

A grandes rasgos, en «Grupo de apoyo para final girls» Grady Hendrix clava el homenaje al cine slasher ochentero, quizás demasiado, porque la revisión crítica del mismo le sale un poco forzada. Casi toda la reflexión en torno a la fascinación por la violencia ejercida contra mujeres y la atención morbosa depositada sobre la víctima queda un tanto diluida y se plasma sobre todo en el material adicional (recortes de prensa, artículos periodísticos, informes policiales…) que se intercala entre los capítulos (cuyos títulos, por cierto, hacen referencia a los de diversas entregas de las franquicias ya mencionadas). Ello conduce a que la historia, para avanzar, acabe cayendo en los mismo tópicos que denuncia sobre explotando a una Lynette que, por otra parte, supone una magnífica narradora precisamente por ello. Una paradoja difícil de resolver.

Otro punto débil es que no resulta tan original como quizás pretendía, porque Wes Craven y Kevin Williamson ya diseccionaron el género en «Scream» (1996) y añadieron el toque metarreferencial en «Scream 2» (1997), por no hablar de los puntos de contacto que existen entre la novela y «Scream», el exitoso relanzamiento de la saga en 2022, apenas cinco meses después de la salida de la novela, aunque el rodaje había tenido lugar en 2020, por lo que todo ello obedece a una desafortunada coincidencia (es más, diría que el guion funciona mejor, porque en la novela hay un par de giros que de tanto que los fuerza se ven llegar a la legua).

Pese a todo, «Grupo de apoyo para final girls» es una novela entretenida que se lee con bastante agrado. El estilo de Hendrix es ágil y desenfadado, con el toque justo de nostalgia y una actitud desenfadada que busca (y encuentra) la complicidad con el lector a la hora de plantear sus juegos referenciales (ni demasiado oscuros como para dárselas de erudito, ni tan obvios que no requieran de cierto friquismo militante). Eso sí, terror, lo que se dice terror, poco o nada. Para ser un homenaje al slasher, de tratarse de una película no pasaría de una calificación PG-13. Como decía al principio, es como mucho horror pop, con mucho énfasis en la parte «pop». Supongo que aquellos pintorescos y desmedidos paperbacks from hell se quedaron, después de todo, en los ochenta.

«Grupo de apoyo para final girls» recibió nominaciones a los premios Bram Stoker, Dragon y Locus (cuarta posición), por detrás de «Mi corazón es una motosierra» de Stephen Graham Jones (Stoker y Locus) y «El libro de los accidentes» de Chuck Wendig (Dragon).

Otras opiniones:

De Rocío Tizón en WindumanothDe Juan José Castillo en Crónicas LiterariasDe Mónica Gutiérrez Artero en SerendipiaDe Juan G. B. en Un Libro al DíaEn Susurros de BibliotecasDe Bitterbling en Un Libro Para Esta NocheDe Vic en ViaNewsSeptember 30, 2024

Zendegi

Aunque Greg Egan es conocido sobre todo por su ciencia ficción ultradura, de vez en cuando sorprende con algo totalmente distinto que descoloca un poco a sus fans. Así, en 2010, justo antes una etapa en la que se dedicó sobre todo a especular sobre topologías exóticas, publicó una de sus infrecuentes novelas de futuro cercano, «Zendegi», a la que, he de confesar, le tenía cierta prevención por el pobre resultado de su esfuerzo anterior en ese sentido, «Teranesia» (1999). No podía estar más equivocado.

La historia arranca tan solo tres años después de su publicación, en 2012, con un extenso prólogo (alrededor de un tercio de la novela) que sienta las bases de lo que podríamos llamar el núcleo especulativo posterior. Tanto aquí como más adelante tenemos dos protagonistas/puntos de vista. El principal es Martin Seymour, un corresponsal de guerra recién divorciado que parte a cubrir las próximas elecciones presidenciales de Irán después de las protestas suscitadas por las sospechas de fraude en las de 2009. Además, tenemos a Nasim Golestani, una joven exiliada iraní en los EE.UU. que trabaja en el Proyecto Conectoma, una iniciativa privada para mapear la red de conexiones neuronales del cerebro humano.

Esta sección la utiliza Egan fundamentalmente con dos propósitos. El primero, presentarnos la particularidades del sistema político iraní, en el que se dan elecciones presidenciales supuestamente libres, pero vetadas de facto por el Consejo de Guardianes y el Líder Supremo (quien también ostenta el cargo de jefe supremo de los ejércitos y de la Guardia Revolucionaria). Al poco de llegar al país, Martin asiste al creciente malestar de la población ante el uso aparentemente arbitrario de esta prerrogativa, que se convierte poco a poco en rebelión (pacífica) tras el desliz sexual (con un travesti) de uno de los miembros del Consejo. Por otra parte, desde la distancia Nasim asiste con cierto sentimiento de culpa al recrudecimiento de las protestas, al tiempo que su investigación parece lograr los primeros frutos al conseguir replicar el patrón neuronal de canto de un pájaro. Al final, las protestas populares logran su objetivo en una suerte de revolución no exactamente anti islámica, pero sí anticlerical, que da inicio a una nueva etapa democrática para el país.

Es entonces cuando la narración da un salto de quince años hasta el 2027. Martin no solo sigue viviendo en Teherán, donde regenta una pequeña librería, sino que se ha casado con una activista que conoció en las protestas y juntos han tenido un hijo, Javeed. En cuanto a Nasim, abandonó su investigación y decidió regresar con su madre (una influyente política) a Irán para ayudar a reconstruir el país. Las cosas no le salieron todo lo bien que hubiera deseado y en ese momento está trabajando para una empresa de videojuegos, ocupándose del desarrollo de Zendegi («Vida» en farsi), un sistema de realidad virtual multijugador que trata de competir con las grandes firmas del sector, aunque les está costando abrirse paso en ese mercado ultracompetitivo.

El núcleo del conflicto surge cuando Martin sufre un accidente de coche en el que muere su mujer y él mismo, aunque ileso, es diagnosticado tras el pertinente examen con una forma especialmente agresiva de cáncer. Esto le hace pensar en su hijo, en cuánto tiene todavía que enseñarle, en cómo transmitirle sus valores, que no son exactamente los de su país de adopción en muchos aspectos cruciales (incluyendo un ateísmo que es todavía muy raro en un Irán que, aún habiendo separado exitosamente política y religión, sigue siendo islámico). La solución se le presenta a través de Zendegi, pues gracias a su experiencia previa, Nasim (que resulta ser una prima lejana de su mujer) a logrado implementar en el juego los nuevos resultados del Proyecto Conectoma (reiniciado como esfuerzo internacional) para copiar determinadas aptitudes motoras de deportistas de élite y lograr unos NPCs más realistas utilizando bases de datos públicas de mapeados neuronales.

La propuesta de Martin es sencilla de expresar, pero quizás no tanto de implementar. Desea crear un doble virtual de sí mismo, no con el ambicioso (y egoísta) propósito de vivir eternamente, sino con las habilidades justas para poder compartir con su hijo tiempo virtual a medida que vaya creciendo, responder sus dudas y seguir sirviendo como figura paterna que pueda contribuir a su formación.

A partir de esta premisa, Greg Egan no solo examina los aspectos técnicos de la tecnología, sino que también aborda, como es habitual en su ficción, su faceta ética. En esta ocasión, sin embargo, la vertiente humana resulta de una importancia crucial y no se limita, como le ocurre en ocasiones, a escribir personajes con los rasgos justos para servir de soporte a las ideas, sino que se preocupa de dotarlos de una calidez y una multidimensionalidad a la que normalmente renuncia. Sí, es posible que sus protagonistas sean más cerebrales que la media, pero ello no les impide también ser apasionados, en particular por lo que se refiere a la relación paterno-filial entre Martin y Javeed.

De igual modo, el escenario no es aleatorio. Al parecer, Egan estaba personalmente interesado en el futuro de Irán (como en Teranesia estaba personalmente interesado en la crisis migratoria de indonesios hacia Australia) y no andaba demasiado desencaminado en sus proyecciones a tenor de la Primavera Árabe, que estalló tan solo tres meses después de publicarse el libro. Se mostró, eso sí, excesivamente optimista con respecto a los posibles resultados (y respecto a la ayuda que la tecnología puede ofrecer en tales empeños). Los regímenes totalitarios no son tan fáciles de derrocar. En cuanto a la inmersión cultural, los escenarios de realidad virtual que nos muestra en Zendegi están inspirados en el Shahnameh o «Libro de los reyes», el poema épico persa por excelencia, que data de en torno al año 1000 (le faltó algo de imaginación, eso sí, para describir las mecánicas de juego, me da que Egan no es precisamente un gamer).

El optimismo tecnológico se hace también extensible a otros aspectos especulativos de la novela, desde el mundo del cercano (ahora más todavía) 2027 hasta la tecnología necesaria para mapear una red neuronal (ni siquiera el proyecto Genoma está completo al cien por cien y se me ocurren otros potenciales grandes proyectos, como el Proteoma o el Interactoma, que se me antojan más fáciles que abordar no solo el mapeado de las billones de sinapsis del cerebro, sino, más difícil todavía, interpretar aunque sea grosso modo los impulsos resultantes).

De todas formas, creo que Egan cumplió su propósito, que era mostrar que los conceptos sobre los que había estado trabajando (en los cuentos que componen «Axiomático» o en «Diáspora«) como la Joya, un dispositivo encargado de replicar la inteligencia y personalidad en un soporte electrónico, no eran completamente descabellados y se podía ya empezar a pensar en sus planteamientos básicos con la tecnología actual (son unas ideas que, de hecho, se han hecho populares en la literatura transhumanista, como por ejemplo en «The rapture of the nerds«, de Charles Stross y Cory Doctorow, 2012). La conclusión, sin embargo, es coherente con la dificultad de la empresa y, como ya he comentado, su entusiasmo no le lleva al punto de descartar por completo algunos de los interrogantes éticos que plantea.

Otras opiniones:

De Armando Parva en El Sitio de Ciencia FicciónDe Julián Díez en La Tormenta en un VasoDe Mariano Villarreal en Literatura FantásticaDe José Ramón Vázquez en Literatura ProspectivaDe Santiago García Soláns en SagacomicOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Ciudad Permutación (1993)Axiomático (1995)El instante Aleph (1995)Diáspora (1997)Luminoso (1998)Schild’s ladder (2002)September 23, 2024

Ciudad de Hueso

Hacia 2006 Cassandra Claire (seudónimo de Judith Rumelt) era una más de las autoras aficionadas que pululaban por los foros de fanfiction. Bueno, no una más. Había alcanzado cierta notoriedad en los foros sobre «El Señor de los Anillos» gracias a «The very secret diaries» (supuestos diarios de los personajes, tal y como se de las películas donde relataban sus desventuras románticas o sexuales) y en los de Harry Potter, principalmente por sus historias sobre una versión reinterpretada de Draco Malfoy (en particular, la llamada Trilogía de Draco). También se había hecho famosa por una controversia sobre plagios reiterados y comportamiento abusivo hacia otros fans que la llevó incluso a ser baneada del que por entonces era el principal foro de fan fiction (FanFiction.net).

¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues resulta que ese mismo 2006 anunció que había firmado un contrato profesional y que procedería a borrar todo su fanfiction. «Ya, ya», quizás estaréis pensando, «pero ¿a qué vienen tantos prolegómenos? Todos tenemos un pasado aficionado». En fin, ya llegaremos a eso.

Avancemos a 2007, cuando se lanza por todo la alto «Ciudad de Hueso», la que se convertiría en la entrega inaugural de una de las primeras y más exitosas series de fantasía YA post Harry Potter, la de los Cazadores de Sombras, una fantasía urbana (subtipo mundo mágico oculto) con toques románticos, que cuenta hasta la fecha con diecisiete novelas, organizadas en diversos subciclos (inicialmente contemporáneos, introduciendo con posterioridad trilogías que han añadido un componente histórico). A tal efecto, cambió ligeramente su seudónimo a Cassandra Clare.

La protagonista de la novela es Clary (Clarisse), una adolescente a punto de cumplir los dieciséis años que ha acudido con su mejor amigo, Simon, a la discoteca Pandemonium. Allí es testigo de como tres jóvenes acorralan y aparentemente matan a alguien a quien identifican como un demonio. La cuestión es que nadie más parece capaz de verlos, así que inicialmente la cosa no pasa mucho más de allí.

Al día siguiente, sin embargo, uno de los extraños, el rubio Jace, se presenta de súbito mientras Clary está asistiendo a un horrible recital poético con Simon, ofreciéndole una explicación al misterio. En medio de todo ello, sin embargo, la chica recibe una preocupante llamada de su madre, que la insta con urgencia a no volver a casa. Por supuesto, Clary no le hace caso y, acompañada por Jace, acude a toda prisa para encontrar su hogar allanado, a su madre ausente y a una criatura monstruosa que la ataca y de la que milagrosamente consigue librarse. Acaba de entrar en el mundo de los Cazadores de Sombras.

Los Cazadores de Sombras son una subraza de humanos que hace mil años bebieron de la copa mortal del ángel Azriel para transformarse en néfilim, medio ángeles, encargados de luchar contra los demonios (seres interdimensionales) y las criaturas descarriadas del submundo, para proteger a los mundanos. A tal efecto, dominan la magia de las runa (que se inscriben de forma temporal o permanente en la piel). Pese a que pueden procrear, con el tiempo su número va disminuyendo por la peligrosidad de su oficio, así que se requería nuevos reclutas, transformados por el poder de la copa… salvo que dieciséis años atrás la copa desapareció durante la insurrección de Valentine, un Cazador de Sombras renegado que propugnaba el exterminio de los submundanos (vampiros, hombres lobo, brujos, pixies…), hubieran o no transgredido los acuerdos.

En el momento en que se desencadena la acción, los rumores sobre el retorno de Valentine se están volviendo cada vez más insistentes. El mundo oculto de Nueva York está alterado y los antiguos miembros del Círculo (la organización clandestina de Valentine) están inquietos (tanto los que permanecieron fieles, como los que lo abandonaron).

A partir de ahí hay toda una serie de escenas de acción más o menos hilvanadas, entrelazadas con líos sentimentales,en tres triángulos amorosos entrelazados, que involucran también a los hermanos Lightwood: Alec y Sophia (Alec, Jace y Clary; Sofia, Clary y Simon; y Sofía, Jace y Clary). De tanto en tanto se nos presenta alguna revelación del pasado (mientras va pintándosenos el escenario mágico oculto, más a menudo de lo que sería deseable a modo de explicaciones para beneficio de Clary) y poco a poco la trama va tambaleándose hacia el enfrentamiento con el retornado Valentine (y alguna que otra «sorpresa» final).

Vale, toca volver al asunto del fanfiction. Primero, porque según todos los comentarios informados Jace y Clary no son sino las versiones de Cassandra Clare (Claire) de Draco Malfoy y Ginny Weasley (por no hablar de que Clary es más que obviamente un alter ego de la autora). Hasta ahí no hay ningún problema. En realidad eran versiones que poco tenían que ver con los personajes originales y tenía todo el derecho del mundo a reciclarlos. Lo que ya no resulta tan disculpable es la «inspiración» recabada de multitud de fuentes, desde los libros de Harry Potter (para disimular un poco, los Cazadores de Sombras usan estelas, no varitas, aunque poca diferencia he encontrado entre ambas) a Buffy cazavampiros (incluyendo a un personaje al que bien hubiera podido seguir llamando Giles), aunque la única demanda judicial que recibió formalmente fue de parte de Sherrilyn Kenyon, la creadora de la serie de los Cazadores Oscuros (Dark-Hunter).

No conozco todavía esa serie para poder juzgar por mí mismo (algún ejemplar tengo en la Pila de lectura), pero la propia Kenyon llegó a denunciar que una partida de 100.000 ejemplares de Cazadores de Sombras había salido por error con el logo de Cazadores Oscuros en su portada, aduciendo que hasta el editor las confundía. Olvidándonos de eso, el resto de retales son más que evidentes (alguno habrá quedado patente incluso en la superficial sinopsis que he esbozado) y no ayudan en exceso a disfrutar de la lectura.

Por añadidura, la calidad de escritura es tremendamente amateur, sin apenas descripciones (una característica típica del fanfiction, quizás porque utiliza mundos ya creados por otros y sobradamente conocidos por toda la comunidad) y con diálogos simplones hasta dar vergüenza ajena. Lo cierto es que me cuesta imaginar cómo algo tan básico ha podido convertirse no solo en una saga superventas, sino en la semilla de una adaptación cinematográfica en 2013 y, ante su tibia recepción, una serie de televisión que se extendió por tres temporadas entre 2016 y 2019 (aunque ambas se toman bastantes libertades adaptativas).

Lo que sí le puedo reconocer es que, cuando menos, se consume con extrema facilidad, pero no la puedo recomendar a nadie que tenga un mínimo de lecturas a sus espaldas.

Otras opiniones:

De Uyulala en El Templo de las Mil PuertasEn GeekMarlozDe Savannah990 y Sandra y Ruth en El Rincón de la Novela RománticaDe JN en Bibliotecario de EscuelaDe Anacris en SaqueabibliotecasSeptember 16, 2024

El bueno, el feo y la bruja

En 2005 Kim Harrison publicó el segundo título de su serie de los Hollows, que gira en torno a la bruja cazarrecompensas Rachel Morgan, en un Cincinatti postapocalíptico en el que los seres fantásticos (brujos, vampiros y hadas) se han revelado a la humanidad y todos juntos tratan de encontrar una manera de convivir.

Así, “El bueno, el feo y la bruja” (“The good, the bad and the undead”) prosigue con la historia iniciada en “Bruja mala nunca muere”, con Rachel empeñada en sacar adelante la agencia que ha fundado junto con su compañera de piso (una vampiresa viva ella y una antigua iglesia desconsagrada ello), Encantamientos Vampíricos. El primer trabajo que se nos presenta, recuperar la mascota acuática de un equipo licántropo de béisbol, es bastante inconsecuente, así que mejor pasar directamente a cuando la Agencia oficial de investagión paranormal la contrata (a la fuerza) como asesora experta en un caso que involucra a un presunto asesino en serie de brujos que utilizan la magia de las líneas de luz (aunque ella misma es una bruja más de pociones).

La principal sospechosa es una de sus antiguas maestras de la universidad (con quien no desarrolló muy buenas relaciones), aunque ella sospecha más bien de su némesis particular, el político y empresario Trent Kalamack, de quien nada sabe siquiera si es humano o sobrenatural. Por si todo ello fuera poco, corre por la ciudad el rumor de que alguien la persigue (el mismo que invocó un demonio en su contra en el libro anterior), y pronto se encuentra con una diana pintada en la espalda (o mejor, en el cuello).

Las historias de Rachel Morgan no se apartan demasiado del molde del romance sobrenatural, cuyas series proliferaron a partir de mediados de los años noventa. Eran casi siempre historias de fantasía urbana en las que la protagonista, casi siempre con un trabajo asociado de algún modo a las fuerzas del orden, se enfrentaba a alguna amenaza sobrenatural, en un mundo con el elemento fantástico manifiesto (como en este caso) u oculto al común de los mortales.

En lo que tal vez destaca la serie de Rachel Morgan es en su elaborado worldbuilding, que incluye una antigua epidemia devastadora por culpa de unos tomates transgénicos que diezmó a los humanos normales; diversas razas fantásticas, cada una con sus características específicas; y una dimensión alternativa, Nuncajamás, de donde proceden algunas de estas y habitada ahora exclusivamente por demonios. “El bueno, el feo y la bruja” ahonda en todo ello, enriqueciendo la mitología interna con mucha más información sobre este pasado y sobre la fisiología de vampiros y brujos, así como en lo que respecta a la demonología, al tiempo que la expande añadiendo nuevas criaturas.

Por lo demás, no se puede afirmar que la trama detectivesca sea muy elaborada. Rachel, pese a sus antecedentes, tiene un conocimiento del procedimiento policial más vago aun que el del espectador promedio de teleseries de investigación y se mueve por impulso más que cualquier otra cosa. Además, tiene la curiosa costumbre de valorar con su macizómetro a todo hombre (vampiro, demonio o brujo) con el que se cruce (por no hablar de alguna que otra mujer) y de ponerse a cien a la menor insinuación… aunque al final siempre se resista (menos con su novio oficial, claro). En otras palabras, el típico entretenimiento ligero que promete el género, desarrollado con una solvencia superior a la media de sus pares.

Existen, sin embargo, un par de detalles que elevan el conjunto y le confieren una identidad más destacada. Por un lado, está una circunstancia que casi permite perdonar por completo lo que comentaba del macizómetro, y es la autoconciencia de que Rachel (y por extensión las lectoras tipo de este subgénero) siente una mezcla de fascinación/rechazo hacia el impulso sexual, que encuentra al mismo tiempo atrayente y peligroso (algo que se sublima a menudo en las relaciones entre mujeres y vampiros). Se trata de un nivel de introspección que no esperaba encontrarme y que demuestra que la autora sabe lo que se trae entre manos.

Por otro lado me gustaría destacar una escena entre Rachel y su compañera Ivy. Durante toda la novela, su dinámica constituye una muestra exacerbada de ese mismo impulso dual (quizás, hilando fino, justificando el maltrato, aunque logra explicarlo todo de un modo que esquiva por poco esa trampa en la que caen otras muestras de romance paranormal como “Muerto hasta el anochecer”), que culmina en una escena de enorme intensidad emocional, porque Ivy ha sido víctima de una suerte de violación (no sexual, que también, sino sobre todo de sometimiento y depredación por parte de un vampiro más poderoso). El modo en que la autora maneja este asunto tan delicado es magistral y justificaría por sí solo la lectura de la novela.

“El bueno, el feo y la bruja” (como se desprende del original, en realidad no hay ningún feo, pero por mantener el paralelismo con la película de Sergio Leone, no se les ocurrió titularla “El bueno, la bruja y el malo”) es una entrega que me confirma las buenas impresiones de “Bruja mala nunca muere”. No explota todo el potencial del subgénero (para eso, recomendaría la serie de Kate Daniels) pero, como decía, se asienta confortablemente en un puesto destacado dentro del panorama del romance paranormal e invita a seguir explorando un escenario que tiene todavía muchos secretos que desvelar y a seguir a Rachel Morgan en su progresión personal… hacia donde nos quiera llevar Kim Harrison (a día de hoy, la serie se compone de dieciocho novelas y contando, aunque solo las cinco primeras han sido traducidas al español).

Otras opiniones:

De Jaime M. en SagacomicDe Vic en ViaNewsDe Savannah990 en El Rincón de la Novela Románticade CaluDente en Mi Mundo Está en Tus PáginasOtras obras de la misma autora reseñadas en Rescepto:

Bruja mala nunca muere (2004)September 9, 2024

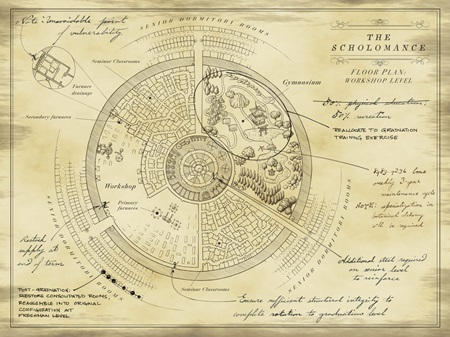

El último graduado

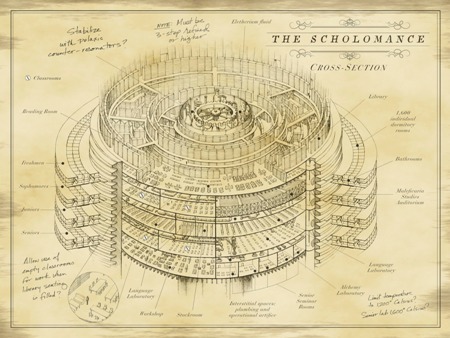

Tras “Una educación mortal” (2020), Naomi Novik publicó en 2021 el segundo volumen de su trilogía de la Escolomancia, “El último graduado” (“The last graduate”), que parece centrarse en el cuarto y último curso de la promoción de El (Galadriel), Orión y el resto de personajes que se nos presentaron en el libro precedente. El intervalo entre ambos, de hecho, es inexistente, pues el día siguiente a la graduación de un curso se produce la reconfiguración de la escuela y la incorporación de los nuevos alumnos de primero.

Esto le permite a la autora mostrarnos aspectos de la educación mágica que se nos habían escamoteado inicialmente, como la asignación de asignaturas y clases o, más adelante, el período que los de último curso emplean para entrenar de cara a la graduación, un evento que como ya vimos anteriormente solía cobrarse la vida de al menos una cuarta parte de los supervivientes hasta ese momento.

En ese sentido, la novela arranca de forma bastante continuista, al uso de la típica saga de internados en la que cada libro se ocupa de un curso, centrándose en la narración de El, que de la noche a la mañana ha pasado de marginada a activo cotizado por todos los grandes enclaves; si no exactamente por sí misma al principio, al menos por su supuesta influencia sobre la estrella del colegio, Orion. El niño mimado de Nueva York, sin embargo, no está pasando por su mejor momento, pues después de la limpieza de maleficaria que ha propiciado la reparación de los mecanismos de limpieza de la escuela, encuentra cada vez más difícil recargar su maná.

El, por su parte, parece haberse convertido en el objetivo número uno del colegio, pues no solo le han tocado unas asignaturas imposibles, sino que allí donde está no paran de manifestarse monstruos (algo que se vuelve un incordio particularmente grave en la clase aislada que comparte con una caterva de novatos de primero). Por si fuera poco, a su estilo huraño, tiene que ir acostumbrándose a esas experiencias que siempre le habían estado vedadas, como la amistad, el respeto o incluso el amor.

Todo ello acaba confluyendo en los simulacros de graduación durante la segunda mitad del curso (que, por supuesto, siendo como es la Escolomancia, no están exentos de peligros muy reales). Los circuitos, diseñados en principio para que las alianzas vayan puliendo sus estrategias al ir incrementando poco a poco su dificultad, se muestran desde el principio como retos mayúsculos, hasta llegar pronto a un punto en que se vuelven imposibles para cualquier grupo que no cuente con El u Orion en sus filas.

Es entonces (quizás un poco tarde por cuestiones de ritmo), cuando empieza a concretarse la auténtica sublectura de la novela. Al igual que el primer volumen ponía en evidencia la brecha de esfuerzo entre los alumnos favorecidos (ricos) y el resto (pobres), en “El último graduado” la política entre enclaves ha ido mostrándosenos de forma sutil, mostrándonos los cambios en el estatus de los mismos (doscientos años antes, cuando se fundó el colegio, dominaba Londres, luego, durante muchos años, ha liderado Nueva York y al momento presente Shangai le está disputando la supremacía, hasta el punto de que empiezan a circular rumores de una posible guerra abierta.

Ese mismo egocentrismo es el que se filtra en la escuela, con alianzas entre los alumnos procedentes de los distintos bloques y luchas por reclutar a los mejores activos de entre los “no alineados”. Si eres pobre y no destacas, allá te las compongas; no eres más que carne de maleficaria y tu función será abonar el tributo de la graduación para que todos los demás puedan incorporarse a la contienda por venir.

Es un sistema que nadie ha desafiado nunca… hasta que se ha presentado en la escuela una marginada cínica, con el potencial de convertirse en la mayor maléfice de todos los tiempos, a quien no le pueden preocupar menos las convenciones sociales.

No voy a desarrollar mucho más esta idea, porque de hacerlo estropearía el disfrute de quien quiera hacerlo por su cuenta. Sí que apuntaré de un modo un tanto vago hacia dónde apuntan los dardos de la autora… y hacia dónde podrían dirigirse en la tercera y última parte de la trilogía. Naomi Novik pone de manifiesto, aun más si cabe, la hipocresía del sistema, que bajo una excusa humanitaria tan solo busca mantener el statu quo; también rechaza la estrategia de la competencia individualista, proponiendo en su lugar el espíritu de colaboración (algo difícil de aceptar por las preconcepciones inculcadas); y por último apunta a un revolución, una ruptura juvenil contra la manipulación y una interiorización de los falsos eslóganes elevados para convertirlos en una fuerza de cambio (que, seguramente, se concretará en el tercer libro, “Los enclaves dorados”).

Por el camino, además nos muestra en primera persona el cambio (en cierto sentido, sanación) personal de El, y de igual modo confiere profundidad a Orion, revelándolo como algo más que un mero niño pijo con ínfulas de héroe (cómo se nos desvela en concreto es otro de los detalles que me voy a reservar).

Para finalizar, tan solo me gustaría comentar que la maestría narrativa de Novik se desata por completo en el último tercio de la novela y, sobre todo, en el apoteósico clímax final, que sin embargo (y este es uno de los escasos puntos negativos de la novela) concluye con un cliffhanger tan previsible como vergonzoso (porque en realidad no era para nada necesario para animar a la lectura del tomo final de la trilogía).

En conclusión, diría que Naomi Novik se confirma de nuevo como una de las autoras más interesantes el panorama actual, con una obra que justo al contrario que muchas otras (incluidas algunas de las más premiadas de los últimos años), utiliza una envoltura del Young Adult para tratar temas de gran calado con una profundidad (y amenidad) sobresaliente.

«El último graduado» cosechó el premio Lodestar en 2023 a mejor novela YA (es un galardón que se vota y entrega junto con los Hugo, aunque no tiene consideración de premio Hugo).

Otras opiniones:

De Nitocris en Un Libro en un TrisDe Eurus en Jardines de PapelEl dragón de su majestad (2006)De Erick Adams Foster en Las Páginas de ErickDe Sara en Modus LeyendiDe Juan Vorágine en Vorágine InternaOtras novelas de la misma autora reseñadas en Rescepto:

El dragón de su majestad (2006)Un cuento oscuro (2015)Un mundo helado (2018)Una educación mortal (2020)September 2, 2024

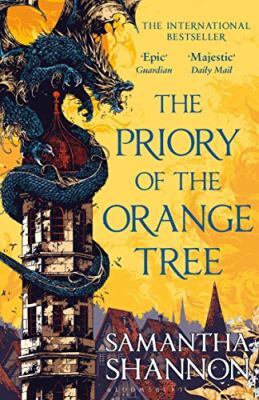

El Priorato del Naranjo

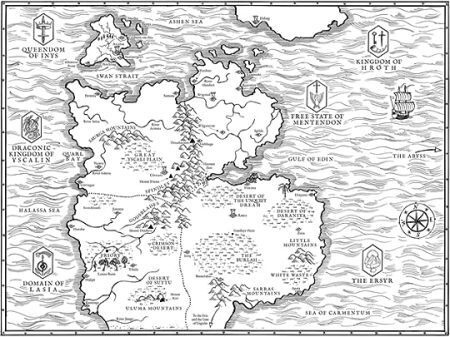

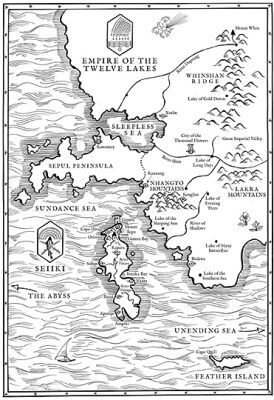

Samantha Shannon es una joven escritora inglesa que inició su carrera en 2013 con la publicación de “La era de los huesos”, el primer volumen de una planeada heptalogía de distopía juvenil (de la que hasta el momento se han publicado cuatro novelas, junto con un par de novelas cortas). En 2019, lanzó la que en principio iba a ser una voluminosa novela independiente de fantasía épica, titulada “El Priorato del Naranjo” (“The Priory of the Orange Tree”), descrita por la propia autora como una reescritura feminista del mito de San Jorge y el Dragón.

El mundo de “El Priorato del Naranjo” está marcado por la irrupción mil años antes, desde las profundidades, del Innombrable, un gigantesco dragón que impuso un reinado de terror, exigiendo el sacrificio de doncellas para aplacar su ira. Esto se prolongó hasta que le tocó el turno a la princesa Cleolinda y un caballero errante, Galian Berethnet, armado con la espada Ascalon, logró salvarla, fundando tras ello el reino de Inys y su religión, basada en las virtudes caballerescas, gobernado desde entonces por una descendiente en línea directa de Cleolinda (bajo la creencia de que cuando se interrumpa ese linaje, el Innombrable regresará).

En el sur, sin embargo, sostienen una opinión diferente. Para ellos el Santo es en realidad un Impostor, quien derrotó al dragón fue Cleolinda, tras obtener el poder del fruto de un naranjo místico, y abandonó posteriormente a Galian y fundó el Priorato para combatir a los wyrms (dragones) y prepararse para el retorno, al cabo de mil años, de la bestia. La verdad, sin embargo, se esconde en un punto más o menos intermedio y es algo más compleja, pero eso es algo que terminará desvelándose a lo largo de la novela.

En el presente, además, el mundo está dividido por otros matices religiosos. En el oeste están los Reinos de las Virtudes, con un odio profundamente arraigado hacia todo lo que huela a draconiano (aunque recientemente Yscalin se ha declarado aliado del Innombrable y se prepara para invadir Inys), mientras que en el este, al otro lado del gran océano y el Abismo (un profunda sima), Seiiki y el Imperio de los Doce Lagos adoran a los dragones del agua. Entre ambas culturas se alzan siglos de incomprensión y bloqueo comercial, tildándose los unos a los otros de herejes.

A pocos años de que se cumpla el milenio, con los dragones escupefuego y otras criaturas draconianas como los wyverns y la cocatrices proliferando y haciéndose fuertes, la novela sigue a cuatro personajes en sus peripecias por todo el mundo, mientras se configuran alianzas, emergen antiguas verdades y todos se preparan para el temido regreso de los años del terror.

Tenemos a Ead, una sureña que lleva en la corte nueve años como dama de compañía de la reina Sabran IX, aunque en realidad es una novicia del priorato encargada secretamente de la protección de la soberana. En el otro extremo del mundo, Tané se está entrenando para llegar a ser guardiana del mar y jinete de dragón, mientras que Niclays Ross es un alquimista menteco desterrado por Sabran a la isla de Orissia, el único enclave comercial abierto a los extranjeros en Seiiki. Por último, Lord Arteloth (o Loth), es un amigo íntimo de Sabran, apartado de la corte por el jefe de espías de Inys y enviado como embajador a Yscalin. En principio, los cuatro se reparten el protagonismo, en capítulos alternos Este/Oeste, mientras se van posicionando las piezas de la partida (muchas, muchas piezas). A medida que avanza el libro, sin embargo, tanto Loth como Ross se revelan como poco más que puntos de vista itinerantes que utiliza la autora para revelarnos información de lo que ocurre en el mundo, mientras que la trama se centra en Tané y, sobre todo, Ead (quien tiene, de lejos, las escenas más extensas).

Resulta desafiante valorar “El Priorato del Naranjo”. Por un lado, resulta innegable el esfuerzo volcado en su concepción. El resultado final, sin embargo, se me antoja muy desigual. Para empezar, aunque la ambientación parece al principio compleja, acaba revelándose como muy básica. Inys está inspirada en la Inglaterra isabelina, mientras que Seiiki se corresponde a grandes rasgos con el principio del período Edo en Japón y el Imperio de los Doce Lagos aún más vagamente con la dinastía Ming china. La cuestión es que la novela confía toda la ambientación a estos paralelismos, pues apenas se aprecian diferencias culturales o filosóficas que no tengan que ver con cuestiones religiosas y unos pocos rasgos lingüísticos (como los tratamientos de respeto).

De igual modo, las descripciones están casi por completo ausentes quitando de cuatro pinceladas básicas (algo tristemente habitual en gran parte del fantástico actual), lo cual afecta no solo a la caracterización cultural, sino a todo al impacto de paisajes y escenas (no hay ninguna que resulte memorable e incluso el clímax final, donde por necesidad se tiene que echar el resto, queda confuso e inarticulado). Por concluir con los puntos negativos, cabría mencionar que, pese a contar con docenas de personajes, estos resultan muy poco definidos, lo cual si bien es grave para los secundarios, resulta fatal si esta indefinición aqueja a uno de los puntos de vista (Loth). Un detalle que magnifica este problema es que, de los personajes relevantes, la inmensa mayoría tienen alrededor de treinta años (más o menos como la autora), lo que aumenta su parecido. El que también sean mayoritariamente mujeres, en sociedades sin excepción igualitarias, lo atribuyo a la orientación de la obra y tampoco tiene mayor relevancia.

No todo resulta decepcionante. Cuando parecía que la reescritura iba a quedarse en una inversión facilona, la autora enhebra una realidad un poco más compleja, a la que quizás le hubiera faltado algo de desarrollo al final (que bien hubiera podido ocupar parte del espacio de un inicio excesivamente lento). Además, como uno de los elementos vertebrales de la historia, hay una relación amorosa (lésbica, aunque eso es lo de menos) muy bien llevada, con tensiones que surgen de la historia, se resuelven de manera realista y, sobre todo, nada de la toxicidad que suele acompañar esta faceta en tantas de las novelas actuales.

En su conjunto, y sobre todo por su longitud, no puedo terminar de recomendar la novela a nadie que no se sienta emocionalmente atraído por el concepto. Sin embargo, pienso que con otro enfoque, centrando la narración exclusivamente en Ead y Tané y reforzando una trama que demasiadas veces se sustenta en revelaciones sacadas un poco de la manga y viajes imposiblemente rápidos entre los continentes, había suficiente material para enhebrar una historia mucho más memorable.

Pese a haberse concebido como historia independiente. Tras su éxito de ventas, en 2023 Samantha Sannon publicó “El día que se abrió el cielo” como precuela (cinco siglos antes) a los acontecimientos de “El Priorato del Naranjo” y está prevista al menos una tercera novela en una serie que ha sido bautizada como Las Raíces del Caos.

Otras opiniones:

De Paula Sanz en Entre Teclas y TintaDe Enric Pujadas en Papel en BlancoDe Victoria Martínez en Ratón de BibliotecaDe Adrián Trujillo en Blaster MagazineDe Val C. Trigo en KibitDe Irene M. en Que la Suerte Esté Siempre de Vuestra ParteDe M. C. Mendoza En Regina IraeDe Francisco Gámiz en El Rastreador de LetrasDe Silver Books en Mi Rincón de LecturaAugust 7, 2024

Idoru

En 1996, tres años después de «Luz virtual«, William Gibson publicó la segunda novela de la trilogía del Puente, «Idoru». Ambientada en el mismo futuro cercano (hacia el 2010), pero aquí el autor abraza de pleno su japonofilia al escoger como escenario principal Tokio, pero no un Tokio como el que conocemos, sino uno reconstruido por medio de nanotecnología tras su Big One (un superterremoto equivalente al que ha arrasado también San Francisco).

El detonante de la trama es el anuncio por parte de una estrella de rock de mediana edad, Rez, del grupo Lo/Rez, de su intención de casarse con la idoru Rei Toei, una cantante virtual con una compleja personalidad sintética (y una imagen holográfica). Esta situación se explora a través de solo (para lo que Gibson nos tiene acostumbrados) dos líneas argumentales. La más interesante es la de Colin Laney, un analista, capaz de procesar intuitivamente grandes volúmenes de información para detectar lo que él denomina puntos nodales (en muchos aspectos, un alter ego del autor), que es contratado por los agentes de Rez para tratar de predecir hacia dónde conduce todo ese asunto del matrimonio, signifique lo que signifique eso.

En paralelo, una adolescente americana, Chia McKenzie, es seleccionada por el club de fans de Lo/Rez de Seattle para tratar de averiguar eso mismo, a cuyo fin consagran una cantidad nada desdeñable de recursos para mandarla a Tokio, con la misión de contactar con el capítulo local de su organización y tratar de informarse sobre qué significa ese anuncio desconcertante que ha realizado su ídolo. Todo un poco vago, porque en un mundo interconectado a través de entornos virtuales inmersivos, la presencia física tiene una importancia relativa. Por no hablar de que enviar al otro extremo del mundo a una niña de catorce años bastante ingenua no parece la mejor de las estrategias, como se comprueba cuando una criminal que responde al nombre de Maryalice la utiliza para pasar un extraño maletín de contrabando por la aduana nipona.

Mejor volvamos con Laney, que está pasando por una mala racha después de ser despedido por su anterior contratador, SlitScan, una empresa que busca destruir la reputación de los famosetes desvelando sus secretos en un programa público. Durante su último trabajo, Laney anticipó el suicidio de un chica relacionada con su objetivo y, al tratar infructuosamente de evitarlo, se metió en un lío tan grande que tuvo que ponerse en manos de otro programa de entretenimiento dedicado a exponer las malas prácticas empresariales (similar al «Polis en apuros» de «Luz virtual»). Todo aquel asunto lo perseguirá hasta Tokio, porque su antigua jefa está empeñada en destruir a Rez, la única celebridad aparentemente intocable, y está dispuesta a recurrir a cualquier treta, incluido el chantaje con vídeos manipulados, para forzar a Laney a la traición.

«Idoru» es una historia postcyberpunk que presenta multitud de tecnologías supuestamente a la vuelta de la esquina, aunque a la hora de la verdad, como siempre ocurre en estas cuestiones, el grado de acierto es bastante dispar (en algunas cosas el avance científico había dejado muy atrás la especulación de Gibson para cuando se alcanzó la fecha escogida, otras estamos ahora empezando a vislumbrarlas y aun unas terceras ni están ni se las espera en un futuro próximo). Tampoco es que ese sea el objetivo de la ciencia ficción. A lo que realmente apunta «Idoru» es a esbozar un punto nodal histórico, ejemplificado en ese supuesto matrimonio entre hombre e IA.

Por desgracia, Gibson se pierde en detalles insignificantes y el esbozo se queda en poco más que planteamiento difuso. Para terminar de estropearlo todo, la trama se sustenta en una sucesión de coincidencias increíbles y algún que otro deus ex machina que fuerzan al límite la suspensión de la incredulidad y terminan generando una enorme frustración cuando descubrimos que no hay conclusión. Al final da la impresión que Gibson no tenía nada que decir sobre la fama, o sobre la manipulación de la información, o sobre la fusión de inteligencias humana y artificial, solo un montón de ideas inconexas que intenta compactar con sus típicos personajes misteriosos, tecnojerga y descripciones pintorescas pero también premeditadamente confusas.

Todavía es posible entresacar de la novela elementos interesantes, como cierto club semiclandestino que constituye casi la materialización de la postmodernidad, emergiendo de entre las ruinas del mundo anterior (y no deja de ser revelador que todo acabe revelándose una fachada poco menos que turística), pero en general, sobre todo ahora que la cultura japonesa nos es menos desconocida, no hay suficiente argamasa para compensar esa falta de novedad (máxime cuando por esa misma época los propios japoneses estaban explorando temas muy similares a través, por ejemplo, de la mucho más ambiciosa franquicia de «Ghost in the shell»).

Para ser justos, sin embargo, he de señalar que parte de mi insatisfacción podría originarse también en una de las peores traducciones que he tenido que sufrir (mi edición es de 1998; ignoro si la de 2022 presenta una traducción revisada, pero en cualquier caso, no necesitaba una revisión, sino partir de cero, porque no hay modo de arreglar el desastre). El estilo de Gibson ya es lo bastante personal como para encima tener que tratar con frases de las que en muchas ocasiones no puedo ni empezar a especular cómo era el original en inglés.

La trilogía del Puente se completó en 1999 con «Todas las fiestas del mañana» y para sus tres siguientes novelas William Gibson abandonó el futuro para escribir thrillers que giran en torno a mapas conceptuales similares, pero en ambientes contemporáneos, en la conocida como trilogía de Blue Ant, regresando tan solo a la ciencia ficción anticipativa con «The peripheral» en 2014 (el inicio de la trilogía Jackpot).

Otras opiniones:

De Armando Parva en El Sitio de Ciencia FicciónDe maros Sangrador en Algunos Libros BuenosEn Das BücherregalDe Jaime en El Jardín del Sueño InfinitoEn FrikerioOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Neuromante (1984)Conde Cero (1986)La máquina diferencial (1990)Luz virtual (1993)August 1, 2024

El Señor de los Anillos

Tras diecisiete años y medio, llega un hito que nunca hubiera podido soñar allá por el 2007, el de las mil reseñas literarias publicadas en el blog (casi 57 por año). Lógicamente, para celebrar esta circunstancia hacía falta una reseña muy especial, y qué mejor que la de un libro que tampoco hubiera soñado nunca con abordar, más que nada por lo imposible que me resulta sintetizar en poco más de mil palabras todo lo que es y me supone «El Señor de los Anillos».

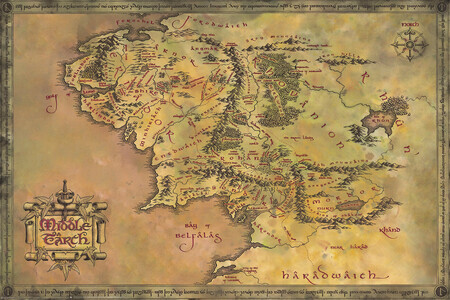

Otra cuestión a tener en cuenta es la hiperexposición a la que está sometida la obra de Tokien. A día de hoy, dudo que exista nadie mínimamente interesado en el fantástico que no conozca, aunque sea en líneas generales, la trama de la novela, o incluso los grandes temas que toca. La trilogía de Peter Jackson (pese a sus necesarias distorsiones adaptativas), a mantenido «El Señor de los anillos» de plena actualidad cultural, incluso veinte años después. No es algo inusual, desde su publicación en 1955, por un motivo u otro, el viaje épico para destruir el Único en los fieros fuegos del Monte del Destino nunca ha perdido cierto nivel de relevancia. Es lo que tienen las obras maestras, que aparte de sus valores intrínsecos, continuamente encuentran la forma de resignificarse. Pero me estoy adelantado.

El caso es que he decidido abordar la entrada desde la que quizás sea la perspectiva más singularizante del blog, la de la contextualización histórica.

Fue en torno a 1914 cuando Tolkien redirigió sus esfuerzos literarios de la poesía a la prosa. El disparador de este cambio fue la lectura de los primeros romances en prosa de William Morris, «La estirpe de los lobos» y «The roots of the mountains», tal y como le contó en una carta a su prometida Edith (podéis descubrir más de todo esto y de la influencia posterior de estas obras en su ficción a través de mi ensayo ganador del premio Aelfwine de 2022.

Resulta complicado conocer más referentes, porque Tolkien siempre se mantuvo bastante confidencial al respecto, aunque se han señalado autores como Walter de la Mare, Rudyard Kipling, James Stephens, George McDonald o las recopilaciones de cuentos de hadas (que también incluían historias mitológicas) de Andrew Lang. No me consta que conociera o apreciara la obra de Lord Dunsany (siendo la única referencia directa una carta a Stanley Unwin lamentando su descuidada creación de nombres e indirectamente su disgusto por la fantasía onírica, expresada en su ensayo «Sobre los cuentos de hadas»). Respecto a la fantasía pulp que se escribía al otro lado del Atlántico, su desconocimiento (y desinterés) parece haber sido completo, con los únicos comentarios (negativos) datables de bastante después de la publicación de «El Señor de los Anillos». Por supuesto, todo ello sin contar los escritos clásicos: las Sagas Islandesas (muchas de ellas traducidas por Morris), el Kalevala finlandés, la poesía anglosajona (en particular el Beowulf) y otras fuentes mitológicas, primando las de origen germánico (también conocía la mitología celta, leída además en su idioma original, pero siempre mostró su desagrado por ella, aunque algo acabó integrándose en su legendarium; así como por supuesto los ciclos Artúrico y Carolingio, para los que aspiraba a crear una contrapartida genuinamente inglesa).

Las otras dos patas que sostienen su obra son su catolicismo (en el que no ahondaré porque es un tema demasiado complejo como para esbozarlo siquiera en tan pocas palabras) y la filología, los idiomas interrelacionados que venía inventando desde la adolescencia y que constituyen no solo un marco para su ficción (lo que hoy en día llamaríamos worldbuilding), sino a veces la razón misma por la que esta existe, como sustrato donde poder encajarlos (como ejemplo, la etimología de «hobbit», una palabra que le vino a la mente mientras corregía exámenes, existió antes que todo lo demás referido a esta raza y a su papel en la Tierra Media salvo la frase «En un agujero en el suelo vivía un hobbit»). Como anécdota curiosa, Tolkien a menudo expresaba su aprecio o disgusto por una obra de ficción mencionando lo acertada o no que la parecía su nomenclatura).

Bien, toca examinar el proceso creativo, y aquí hay que mencionar «El Silmarillion«, el gran compendio de leyendas, romances épicos y cuentos de hadas que constituye esa mitología personal de Tolkien para la Tierra Media y que, aunque no se llegó a publicar sino póstumante en 1977, incluye textos e ideas cuyas raíces se hunden al menos hasta 1914, aunque la primera estructuración más o menos cohesionada de ese conjunto de historias que llamaba «El libro de los cuentos perdidos», data de 1926 (publicado posteriormente como «Esbozo de la mitología»). Poco después (según estimaba su hijo Christopher, en torno a 1929), comenzó a escribir «El hobbit«, con una primera versión concluida al menos para 1931, cuando se la dio a leer a C. S. Lewis. No fue sin embargo hasta 1936 que le sugirieron buscar su publicación por parte de la editorial George Allen & Unwin, quienes dieron su aprobación (gracias al entusiasmo del hijo de Stanley Unwin) para que viera la luz en 1937.

Hoy tal vez no nos parezca tan singular, pero en 1937 no existía nada igual. De hecho, los dragones no formaban parte siquiera del corpus temático de la fantasía. Eran simplemente unas bestias medievales, sin mayor relevancia contemporánea (lo habitual durante todo el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX era inventarse criaturas sin paralelismos históricos, como el Snark de Lewis Carroll). El éxito fue inmediato y llevó a Tolkien a tratar de publicar el «Quenta Silmarillion», algo que fue rechazado (amablemente) por la editorial, que no lo veía en absoluto comercial. En vez de ello, lo animaron a escribir una continuación de «El hobbit», y a ello se lanzó desde 1938, utilizando como sustrato todo ese legendarium que llevaba un cuarto de siglo construyendo (y que ya había inspirado el trasfondo de «El hobbit»).

A partir de ahí, podríamos decir que la tarea se lio y se lio y para cuando quiso darse cuenta (después de una redacción compleja, que incluyó largos períodos de inactividad motivados en parte por sus absorbentes responsabilidades académicas, tenía entre manos un libro de más de mil páginas, de un género que ni siquiera existía propiamente dicho (aunque sí había ejemplos aislados de precursores), orientado a un público adulto y en medio de las carestías propias de la posguerra. Esa primera versión estuvo concluida en 1948, aunque tendrían que pasar todavía otros seis años para que su primera parte viera la luz en julio de 1954 (años que se pasó, por supuesto, realizando infinitas correcciones al texto).

Era una apuesta muy arriesgada para la editorial. Nada como eso se había publicado nunca de forma profesional (quizás lo más parecido fueran las dos primeras novelas de la trilogía de Gormenghast de Mervyn Peake, aparecidas en 1946 y 1950, o la apuesta del recién creado sello Jonathan Cape por «La serpiente Ouroboros», de E. R. Eddison, en 1922). Al final, la decisión de dividirlo en tres volúmenes (algo a lo que siempre se opuso Tolkien), fue el requisito para que viera la luz, convirtiéndose en un éxito inmediato… en el Reino Unido.

¿Por qué he incidido tanto en el proceso? Bueno, quería transmitiros una idea que voy a tratar de enunciar brevemente ahora. Tolkien estaba creando una obra de arte. Desde al menos ese lejano 1914, lo que lo animó a poner por escrito la historias de la Tierra Media fue la necesidad de crear (o subcrear, según su propia terminología), un mundo alternativo, una ficción con voluntad mitopoyética que contuviera tanto un significado personal como la capacidad de significar algo diferente para lectores diferentes. Esa aplicabilidad (o libertad interpretativa) puede ser peligrosa, porque dejas en manos de factores extrínsecos la valoración de la obra, pero es al mismo tiempo lo que distingue las aportaciones realmente valiosas.

De igual modo, aunque hoy por hoy, debido a las legiones de imitadores, no sea fácil apreciarlo, Tolkien no estaba siguiendo ningún modelo (salvo quizás el modelo de los escritos medievales), no se ajustaba a un camino bien trazado, sino que se estaba abriendo camino a través de una maleza virgen, guiado por los pilares de sus referentes creativos, su trabajo filológico, su fe (o tal vez cabría ampliarlo a su filosofía vital) y todo aquel humus mitopoyético que llevaba más de media vida configurando.

Otra cuestión a tener en cuenta es su imperfección. Debido a esa carencia de mapas o manuales de construcción, «El Señor de los Anillos» es una obra imperfecta. Hay discrepancia tonales gigantescas entre ese inicio que todavía trataba de ser una secuela de «El hobbit» y los muy, muy adultos libros posteriores (atendiendo a la separación original, que es la única realmente válida, en seis «libros»), en los que se abordan temas como la naturaleza de la muerte, la existencia del mal, la falibilidad humana y la redención; hay personajes «innecesarios» (Tom Bombadil); hay, según algunos lectores entre los que no me cuento, un exceso de atención en detalles geográficos o botánicos… Esto es así, reincido, porque «El Señor de los Anillos» no es un mecanismo de relojería, en donde cada elemento tiene su lugar prefijado. Es una obra de arte, y son las pequeñas imperfecciones las que paradójicamente hacen perfecta una obra de arte.

«El Señor de los Anillos» es una obra maestra, no solo de la literatura fantástica, sino de literatura universal y, como comentaba al principio, ha corroborado esta condición gracias a su reinvención década a década, a la resignificación que han podido realizar su lectores, ya fueran quienes lo descubrieron originalmente en los años cincuenta, los jóvenes de la contracultura americana cuando se produjo la polémica por la primera edición pirata en bolsillo de ACE y la posterior oficial de Ballantine en 1965, los españoles en medio de la Transición cuando la vimos por estos lares en 1978 (que coincidió con la película de Bakshi), los amantes de las dragonadas ochenteras, los nuevos fans conquistados por las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson o quienes, todavía hoy, siguen sumándose a las huestes tolkienistas setenta años después de que viera la luz «La comunidad del anillo».

La obra de Tolkien es un fenómeno transgeneracional y eso no ocurre sin un motivo profundo. Estoy convencido de que seguirá siendo relevante un siglo después de su publicación y más allá.

Mi idea original había sido continuar, especificando el modo en que su huella ha influido en la literatura fantástica (tanto por imitación como por evitación) desde su aparición, sobreviviendo al sucesivo advenimiento de un «nuevo Tolkien» tras otro, pero no creo que haga falta ahondar más en este asunto. Me lo reservo para cuando algún día me decida (o no) a escribir esa historia de la literatura fantástica que llevo años planificando.

Cierro pues con un agradecimiento. La reseña número mil de Rescepto Indablog solo podía ser, por mucho que me resultara una tarea titánica, la de «El Señor de los Anillos». Gracias también a todos vosotros por permitirme llegar hasta aquí.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

El hobbit (1937)El Silmarillion (1977)