Sergio Mars's Blog, page 4

January 22, 2025

Los ladrones de cuerpos

Jack Finney fue otro de los autores de ciencia ficción (aunque su producción también incluye novelas de intriga) que desarrollaron su carrera un poco al margen de la corriente principal en revistas literarias generalistas (como, sobre todo, Collier’s), aunque luego muchos de sus cuentos acabaron recopilados y alcanzando reconocimiento (relativo) en revistas de género.

Aunque su novela más exitosa fue «Ahora y siempre» (1970), es recordado sobre todo como autor de «Los ladrones de cuerpos» («The body snatchers, 1955) que, como muchas de sus novelas, fue pronto adaptada al cine como «La invasión de los ladrones de cuerpos» (1956). Las sucesivas reinterpretaciones cinematográfica (en 1978 como «La invasión de los ultracuerpos», 1993 como «Secuestradores de cuerpos» y 2007 como «Invasión») se fueron apartando cada vez más de la intención original del autor, al ahondar en miedos y escenarios más contemporáneos, de modo que hoy en día tenemos quizás una visión un poco distorsionada del original literario (que además, por algún motivo, no se tradujo al español hasta 2002).

La novela se ambienta por completo en un pequeño pueblo californiano en los que todos se conocen y donde aún se desarrolla una tranquila vida rural que empezaba a ser cada vez más una cosa del pasado. El protagonista es el médico local, hijo a su vez del anterior médico, de los que aparte de tener su consulta visitaban también a domicilio a cualquier hora del día o de la noche. Es lo que ocurre al principio de la historia, cuando una joven lo consulta porque siente que su tío, que la ha acogido en su casa desde pequeñita y es como un padre para ella, no es su tío. Tiene exactamente su misma apariencia, habla como él y posee sus mismos recuerdos. No hay nada concreto que la haga sostener su creencia, pero es absolutamente inamovible.

Al principio, se trata de un caso más. Extraño, sí, pero anecdótico. Esto es hasta que en una reunión de facultativos locales se entera de que en la misma región se han dado otros casos, inexplicables para la psiquiatría… y no dejan de crecer hasta adquirir proporciones de epidemia. Aunque claro, es una epidemia extraña, porque superficialmente todo parece seguir como siempre, solo que sin producir la misma respuesta empática.

Él y su círculo de amigos más íntimo no tardan en descubrir la horrorosa verdad. Los habitantes del pueblo están siendo sustituidos por copias exactas, que se forman a partir de unas extrañas vainas que pueden encontrarse escondidas en los sótanos. Todo ello se revela finalmente (y a estas alturas es difícil que esto constituya un spoiler) como una insidiosa invasión extraterrestre, cuyo punto cero ha resultado ser por casualidad aquel pueblo, pero que si nada la detiene no tardará en extenderse por todo el mundo.

Finney no fue el primero en imaginar un escenario parecido. Unos pocos años antes Robert Heinlein había publicado con gran éxito «Amos de títeres» y en 1953 se estrenó la película «Vinieron del espacio», basada en un relato de Ray Bradbury. Ambas obras se mostraron muy influyentes en las adaptaciones al cine de la novela, sobre todo por lo que se refiere al sentimiento de paranoia y de extrañeza, lo cual tal vez sea la mayor sorpresa que guarda esta, porque pese a publicarse en plena vigencia del macartismo, las sublecturas que la fundamentan no son tanto políticas como sociales.

Habría que mencionar primero que la inspiración principal de la historia es el síndrome de Capgras o ilusión de sosias, una condición neurológica (se sabe ahora) por la que el reconocimiento facial de una persona cercana no lleva asociada una respuesta emocional, de lo que el afectado deduce que debe tratarse de una copia. Finney ofrece una explicación para esta condición rara, al tiempo que la usa como metáfora de la deshumanización y desafección que los cambios sociales contemporáneos estaban provocando en parte de la población, que veía como su existencia tradicional iba transformándose en algo superficialmente similar, pero que ya no les era emocionalmente satisfactoria.

Por supuesto, a todo ello no eran ajenas ni a la caza de brujas anticomunista ni a la reacción en su contra, y por supuesto tampoco al recrudecimiento de la guerra fría y la amenaza de la destrucción nuclear, pero no se tratan en modo alguno de elementos específicos e individualizados de la experiencia de alienación contra la que se rebela. Porque a la postre las relaciones que importan son las más cercanas, las que se establecen con vecinos, amigos y familiares, y el auténtico horror consiste en perder esa conexión.

Por desgracia, aparte de esta perspectiva novedosa no se puede afirmar que «Los ladrones de cuerpos» constituya una lectura estimulante, al menos si se espera acción (de la que hay poca) o profundidad (sigue demasiado a rajatabla los códigos del mainstream para explotar por completo su premisa), pero desde un punto de vista psicológico, si podemos abstraernos de unas actitudes un tanto anticuadas, sí que sabe plasmar tanto la sensación de extrañamiento como el miedo profundo a perder la propia identidad.

La conclusión, un tanto apresurada, resulta quizás demasiado optimista y forzada, razón por la que quizás la mayor parte de sus adaptaciones han optado por un giro más ambiguo o directamente pesimista. Al fin y al cabo, como la propia novela reconoce implícitamente, los cambios sociales que la alimentan son imparables e irreversibles, así que concretizarlos en una invasión alienígena que puede ser combatida y quizás vencida no es sino una fantasía nostálgica consoladora.

Originalmente, una versión algo más corta de la historia fue serializada durante tres números en las páginas de Collier’s en 1954 y existe todavía una tercera versión, su reescritura en 1978 como «The invasion of the body snatchers» (seguramente con la intención de aprovechar el tirón de la segunda y más ambiciosa adaptación). Aparte de las adaptaciones oficiales (y sus remakes) hay muchas otras películas (y novelas) que constituyen reinterpretaciones o variaciones sobre su premisa básica, como «La facultad» (1998) o «La huésped» (Stephenie Meyer, 2008).

Otras opiniones:

De Magda Revetllat y Francisco José Súñer en El Sitio de Ciencia FicciónDe Jorge Vilches en Imperio FuturaDe Daniel Salvo en Ciencia Ficción PerúDe Jorge Pisa en CulturaliaDe Carlos Manuel Pérez en BibliópolisDe Bosco Cortés en TeopalaciosJanuary 16, 2025

Donovan’s brain (El cerebro de Donovan)

Durante la Edad de Oro no toda la ciencia ficción estadounidense estuvo circunscrita a las revistas especializadas, quedando por tanto ligada a la línea editorial de hombres como Hugo Gernsback o John W. Campbell. Una producción paralela (mucho menor en volumen) se organizó, por ejemplo, en torno al mundo del cine, siguiendo un poco la estela de outsiders (relativos) como Philip Wylie («Cuando los mundos chocan»). Entre esos nombres se cuenta Curt Siodmak.

Nacido en Alemania, de familia judía, ya en su país natal empezó a trabajar para el cine, principalmente como guionista, al tiempo que doblaba como columnista y empezaba a publicar sus primeras novelas (muchas de las cuales luego guionizó). En 1933, ante el auge cada vez mayor del antisemitismo propugnado por el partido nazi, se exilió, primero a Gran Bretaña y luego a los EE.UU., donde pronto gravitó hacia Hollywood, empleándose allí como guionista, sobre todo para la Universal. Su primer gran éxito (tras un par de secuelas de «El hombre invisible») le llegó con el guion de «El hombre lobo» (1941), que completó el elenco de monstruos clásicos de la compañía. Esto marcó un poco su carrera, que se inclinó bastante hacia el fantástico. Entre su filmografía destacan, por ejemplo «Yo anduve con un zombi» (1943), «La bestia con cinco dedos» (1946, basada en una novela propia) o «La Tierra contra los platillos volantes» (1956).

Su mayor éxito en el plano literario llegó relativamente pronto, con la publicación en 1942 de «El cerebro de Donovan» («Donovan’s brain»), serializada originalmente en las páginas de la revista pulp (generalista, aunque inclinada hacia el policíaco y criminal) Black Mask.

«El cerebro de Donovan» se aleja bastante del modelo imperante en ese momento en el campo de la ciencia ficción, más centrado en la tecnología y la aventura y con un público objetivo algo más joven. Por el contrario, su principal influencia reside lógicamente en el cine, con las limitaciones de la época en cuanto a escenarios y efectos especiales y su estructuración en torno a diálogos entre personajes poco menos que arquetípicos (aunque, libre de la necesidad de satisfacer las directrices de los estudios, se permite también alguna variación en la fórmula).

La historia arranca con el accidente en las montañas de un pequeño avión privado, al que acude como primera ayuda el doctor Patrick Cory, un ermitaño excéntrico, entregado por completo a sus experimentos que financia gracias al dinero de su esposa (a la que descuida de un modo sociopático). Una vez en el lugar de la catástrofe descubre dos cosas: que no hay nada que pueda hacer por los supervivientes y que en la avioneta viajaba W. H. Donovan, un multimillonario de oscura fama al que apenas le queda un hálito de vida.

Ante este panorama se le presenta una oportunidad dorada de llevar su última investigación un paso más allá, extrayendo el cerebro del magnate para tratar de mantenerlo vivo, conectado con electrodos en el interior de un tanque de cristal con una solución salina oxigenada y un aporte constante de nutrientes. En el más puro estilo Frankenstein, no hay consideración ética que detenga al doctor Cory, y pronto tiene en marcha su nuevo sujeto experimental, con el que inicialmente se comunica vía morse.

La cosa se complica cuando los herederos empiezan a indagar en las circunstancias de la muerte de su padre y cuando un fotógrafo de medio pelo se propone chantajear al doctor al descubrir sus manejos. Aunque lo peor es que el cerebro de Donovan, libre de sus limitaciones biológicas, empieza a desarrollar poderes telepáticos y, poco a poco, empieza a poseer a Patrick Cory, utilizando su cuerpo para cumplir sus propios fines misteriosos (y de una legalidad cuestionable).

Es en este punto cuando la novela empieza a derivar, primero hacia el género negro y luego, gradualmente, hacia el terror. Siodmak hubiera podido limitarse a escribir una parábola más sobre la noción de que el fin (científico) no justifica los medios (cuestionando, eso sí, la ética procedimental, no la vieja máxima tecnófoba de que hay cosas que el hombre no está destinado a conocer). Sin embargo, decide ir un paso más allá, presentando no solo a un hombre carente de toda empatía (el doctor), sino dos (el magnate), siendo de lejos Donovan el peor, alguien capaz de manejar a su antojo vidas (incluso las de los más cercanos) sin otra consideración que sus propios intereses (y demostrando que, incluso cuando su propósito podría calificarse como noble, su ceguera ética lo transforma en una auténtica aberración).

En muchos sentidos, «El cerebro de Donovan» deviene en una historia de posesión, solo que el ente poseedor no está exactamente muerto y la víctima en realidad se ha buscado a conciencia ese destino, impelido por un ansia de conocimientos tan desmesurada como su ego.

Este giro hacia el terror existencial (al que contribuye que la narración se estructura en entradas sucesiva del diario del doctor) no me parece casual. El concepto del cerebro-en-un-tarro se había originado apenas una década antes, siendo el precursor H. P. Lovecraft con la novela corta «El que susurra en la oscuridad» (1931). Siodmak parece tomar el tema y llevarlo un paso más allá, proporcionándole un enfoque tan psicológico y moderno que con apenas unos pequeños cambios estéticos podría ser una historia ambientada en cualquier época, incluso la actual (ayuda el que no se detenga demasiado en los aspectos científicos, aunque tampoco los ignore por completo).

La novela lo tenía todo para triunfar en Hollywood (todo menos una historia de amor al uso, porque la relación entre Cory y su esposa, en el mejor de los casos, muestra una codependencia malsana), así que pronto fue adaptada (muy libremente) como «La dama y el monstruo» (George Sherman, 1944). Más fiel (y exitosa) fue la adaptación de Felix E. Feist (1953) con título homónimo (era la época dorada del cine de ciencia ficción y la película ha superado con mucho la fama de la novela). Aún fue adaptada en una tercera ocasión por Freddie Francis como «El cerebro viviente» (1962), aunque con los resultados más pobres. Curiosamente, ninguna de ellas contó con guion del propio Siodmak. Otra prestigiosa adaptación de la novela fue la versión narrada por Orson Welles para su programa de radio Suspense en 1944, que en 1982, cuando se editó comercialmente ganó un Grammy.

Curt Siodmak no volvió a cosechar nunca el mismo éxito como novelista, ni siquiera con la continuación de los experimentos del doctor Cory, narrados en las novelas «Hauser’s memory» (1968) y «Gabriel’s body» (1991), que exploran nuevas variaciones sobre el mismo tema general de la identidad en conflicto, con inyecciones de ARN (que por un tiempo se consideró que podía codificar memorias) y el trasplante de un cerebro a un cuerpo distinto, respectivamente. En 2018 «El cerebro de Donovan» fue finalista del premio retroHugo a mejor novela para títulos de 1942, que cosechó «Más allá del horizonte», de Robert A. Heinlein.

January 11, 2025

Mayor de bloguedad

Rescepto Indablog cumple hoy dieciocho años.

Ya es mayor de bloguedad… y se le nota.

No en el sentido de maduro y responsable. Los años de blog son como los años de perro. En años humanos serían muchos, muchos más; dieciocho años equivale algo así como a un centenario. Un centenario que se empeña contra toda evidencia y sentido común en seguir dando guerra.

No voy a extenderme mucho. Esos aniversarios en que todo iba cuesta arriba ya pasaron. A lo largo de los últimos doce meses se superó el último hito razonable que me faltaba, el de las mil reseñas (1.015 en estos momentos), que ya puedo poner junto a los otros que se han ido alcanzando en los últimos años: el millón de visitas (así, a rastras, ya va por encima de 1.150.000), los quinientos autores diferentes (556 y contando), la Hugolatría (aunque no se para y vuelve a faltarme el último premio Hugo… por no hablar de un retroHugo que se me resiste todavía). La reseña mil, como no podía ser de otro modo, fue la de «El Señor de los Anillos«.

A nivel de relevancia, los blogs siguen en caída libre y Rescepto en particular se ha librado por muy poquito de caer por debajo de las tres cifras diarias (por tan poquito que, de hecho, la media anual ha sido de 100). El truco consiste en aguantar las horas bajas hasta que se pase la moda del audiovisual y los blogs vuelvan a ponerse de moda. Porque van a volver a ponerse de moda, ¿no?

En cuanto a contenido, han sido cuarenta y cuatro entradas, cuarenta y cinco de ellas reseñas, y muchas (quizás dos tercios) de autores nuevos en el blog. De hecho, si cumplo con mi propósito, van a sumarse muchos más a lo largo del 2025, con lo que no es descartable llevar el total cerca de los seiscientos (que, reconozcámoslo, no es número muy sexi).

En definitiva, que ya no queda mucho por lo que seguir adelante con todo esto… salvo porque todavía me apetece. Así, sin presiones ni metas, sin volverme loco si me salto alguna semana, por simple inercia cabezona (y porque sigue forzándome a leer títulos que quizás con otras motivaciones nunca hubiera descubierto).

Así que, pese a ser ya mayor de edad, no voy a ponerlo todavía de patitas en la calle. Seguiré adelante por otro mes, o quizás otro año, o tal vez otros dieciocho. ¿Quién podría saberlo? Gracias a todos los que estáis ahí del otro lado. Sigamos en marcha hacia esas 2.000 reseñas, o esos dos millones de visitas, o los mil autores, o hacia completar todos los ganadores el Hugo, Nebula, Locus y similares; o continuemos, simplemente, descubriendo juntos nuevos títulos y autores, mientras el cuerpo aguante.

Otros aniversarios:

Un año de Rescepto IndablogSegundo año de Rescepto IndablogTres añitosCierre de la cuarta temporadaCinco lobitosPrimer sexenioSéptimo de blogueríaRescepto de a ochoNoveno círculo del blogueoDécimo aniversario de Rescepto IndablogUndécimo aniversarioPóngame una docena de Resceptos12+1Rescepto-14Quince años tiene mi blog(Agri)Dulces dieciséisDiez y siete y…January 8, 2025

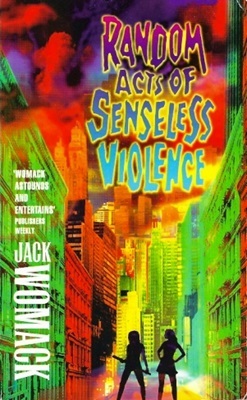

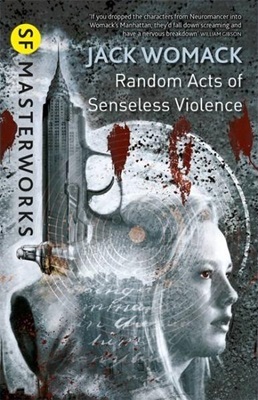

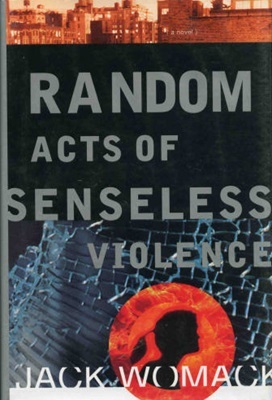

Random acts of senseless violence

Jack Womack irrumpió en la escena de la ciencia ficción en medio de la efervescencia cyberpunk con su primera novela, «Ambiente» (1987). En realidad, aunque presentaba elementos comunes, la parte cyber brillaba un poco por su ausencia, aunque sin duda lo compensaba a raudales en el apartado punk con su retrato de unos Estados Unidos distópicos, entregados a una suerte de ultracapitalismo dominado por megacorporaciones como la Dryco. Podría casi decirse que escribió postcyberpunk antes de que esto fuera tendencia… o que su plantilla para el género difería notablemente de lo que todos los demás estaban haciendo.

Su carrera tras este debut se desarrolló casi exclusivamente dentro de ese mismo universo, configurando la Secuencia Dryco, que se compondría de otras cinco novelas en las que se entremezclarían también universos paralelos y viajes tanto en el tiempo como entre realidades alternativas (aunque todas ellas con un claro componente distópico). Su publicación no fue en absoluto secuencial. De hecho, la secuencia (que tampoco es exactamente cronológico por el asunto de los universos paralelos) sitúa en primer lugar la quinta novela por orden de publicación, «Random acts of senseless violence» (1993), y por ella he comenzado.

«Random acts of senseless violence» es una obra de futuro cercano, narrada exclusivamente a través de las entradas del diario personal de una niña de doce años recién cumplidos, Lola Hart. Al inicio del relato, su familia podría considerarse de clase media-alta. Su padre es un guionista freelance de Hollywood, mientras que su madre enseña literatura en la universidad y tanto ella como su hermana menor (a la que apoda Noob) acuden a una refinada escuela privada. Todos ellos viven en una buena casa en Manhattan, relativamente ajenos al clima de inestabilidad que sola todo el país, con un gobierno débil y poco representativo y disturbios raciales que asolan todo el país (como proyección, sin duda, de los disturbios acaecidos en Los Ángeles en 1992 con ocasión de la muerte de Rodney King a manos de la policía).

Pese a encontrarse en esa burbujita de relativa tranquilidad, el diario de Lola ya refleja una sociedad en extremo tensionada, con acusadas divergencias políticas que se nos muestran centradas sobre todo en la dicotomía pro-vida/pro-aborto, con elementos tan extremos como anuncios de televisión de gusto más que cuestionable o juguetes adoctrinadores como Mi-pequeño-feto (un feto dentro de una barriguita falsa que propina pataditas). Pronto, además, empiezan a congregarse nubarrones negros sobre la economía familiar, dada la incapacidad del padre para vender sus ideas y al despido de la madre.

El primer acto de la novela, sin embargo, se centra sobre todo en las relaciones escolares de Lola, en especial con sus dos mejores amigas, una de las cuales acaba siendo recluida en un campo de reeducación (es decir, de lavado de cerebro), mientras que la relación con la otra se va deteriorando por las acusaciones de tendencias homosexuales entre ambas (subyace también la existencia fuertemente insinuada de abusos sexuales domésticos por parte del padre de su amiga).

Todo ello no pasa de ser una transición más o menos corriente hacia el mundo adulto, hasta que su vida da un vuelco cuando la situación financiera de la familia se hace insostenible y se ven obligados a mudarse a un barrio pobre, cerca de Harlem. Pronto se pone de manifiesto que ninguno de ellos está preparado para afrontar esa nueva existencia de la que su posición económica los había mantenido más o menos protegidos, aunque al menos Lola posee la adaptabilidad necesaria para ir ajustándose a ella, gracias sobre todo al contacto con las nuevas amigas que hace en el barrio. Por el contrario, su padre se ve atrapado en un trabajo miserable bajo un jefe explotador, su madre aporta a la renta familiar con correcciones puntuales aunque también va cayendo poco a poco en la dependencia de tranquilizantes y su hermana pequeña va sintiéndose cada vez más alienada.

El diario de Lola se convierte así en una crónica de la destrucción a cámara lenta de la unidad familiar, como reflejo de la descomposición a la que previamente se ha visto sometida la sociedad. En cierto modo, es como la vieja historia de la rana que se termina cociendo en una olla al fuego porque la subida de la temperatura del agua es tan gradual que va acostumbrándose poco a poco a ella… hasta que ya no le es posible. «Random acts de senseless violence» desvela la hipocresía de la clase acomodada (que, por supuesto, les hace el vacío cuando caen en desgracia), la desesperación progresiva de los desfavorecidos, la ineficacia de un gobierno y unas fuerzas de seguridad más ocupadas por mantener el statu quo que por resolver ningún problema y la caótica autoorganización de una sociedad paralela a la que solo Lola sabe integrarse.

Así, se suceden pequeños desastres, como los asesinatos sucesivos de los presidentes, cada uno de ellos menos significativo que el anterior; o los abusos cada vez más desvergonzados del jefe del padre; o la devaluación brutal de la moneda; o el aumento de la presión policial sobre los más pobres (especialmente si son de raza negra). Aunque es cierto que en su crecimiento (y pérdida de inocencia) Lola participa en algún que otro acto delictivo (y, de hecho, va volviéndose cada vez más violenta), lo cierto es que esos «actos aleatorios de violencia sin sentido» del título los identificaría más con la presión asfixiante que va ejerciendo el estado en sus esfuerzos por apuntalar una sociedad que se está desmoronando. Lo otro, la lucha por la supervivencia que se va produciendo en los márgenes, es una respuesta a esta violencia primaria (de carácter sobre todo económico).

«Random acts of senseless violence» es una historia que combina un rito de madurez (que incluye también el despertar de la propia sexualidad, con todas las incertidumbres que eso acarrea) con una denuncia de la deshumanización de la sociedad y un aviso de lo fácil que sería entrar en una espiral descendente. Womack, además, refleja esa transformación social en una evolución paralela del lenguaje, por medio de una jerga callejera que poco a poco comienza a dominar el discurso de Lola (no así el de sus padres o hermana) y que hace de la lectura del libro un ejercicio tan complicado como fascinante.

Es cierto que hay algunos aspectos que no resultan tan conseguidos, como el artificio del diario, que no se sostiene a poco que reflexiones un poco sobre él (debido a la inhumana memoria de Lola, su disposición a transcribir palabra por palabra todos los diálogos y un estilo impropio de una niña de doce años, por muy espabilada que sea), o la edad de la protagonista, que se antoja un poco corta (por al menos un par de años) para lo que nos cuenta. Son licencias que hay que aceptar para adentrarnos en el universo de Drysco y para asistir a un apocalipsis lento pero irreversible, que resulta tanto más angustiante por cuanto es de plausible (la polarización política actual ha sido llevada mucho más al extremo de lo que incluso Womack se atrevió a especular hace treinta años).

En general, sin embargo, «Random acts of senseless violence» resulta una lectura fascinante, que se toma su tiempo para ir construyendo la historia, pero que en sus últimos compases me ha atrapado como hacía tiempo que ningún libro lo hacía.

Otras opiniones:

De Alfonso García en CDe Ignacio Illarregui en CDecember 26, 2024

El circo del Dr. Lao

«El circo del Dr. Lao» («The circus of Dr. Lao», 1935) es uno de los libros de fantasía más singulares jamás escritos. Su autor, Charles G. Finney, fue un editor de periódico estadounidense (en el Arizona Daily Star de Tucson) que en toda su vida tan solo escribió dos breves novelas y un puñado de relatos (además de una novela no de género y un libro de no ficción).

Pese a ello, esta breve producción (que en realidad podríamos casi circunscribir, por lo que a relevancia se refiere, a «El circo del Dr. Lao») se erigió como una importante fuente de inspiración para posteriores autores de fantasía, más allá de la tradición de la literatura popular desarrollada en las revistas pulp. De hecho, me resulta difícil encajar la novela con claridad en ninguna tradición preexistente. Lo más que se puede afirmar es que bebe de un folclore ecléctico, que entremezcla mitología grecolatina con leyendas medievales y exotismo oriental extraído a partes iguales de «Las mil y una noches» y de los trabajos de los primeros arqueólogos modernos en Oriente Medio.

La historia se ambienta en el pueblo de Abalone, en Arizona, en un momento contemporáneo con su escritura (en medio de la Gran Depresión). Cierto día, empieza a circular la noticia de la llegada de un nuevo circo a la población, y la novela pasa a centrarse en las reacciones de diferentes vecinos o incluso viajeros de paso, tanto ante el anuncio como, algo después, contemplando el paso de un desconcertante desfile circense por las calles de la localidad.

Nos encontramos a continuación a estos mismos personajes asistiendo a los diversos entretenimientos que ofrece el negocio itinerante, como la gigantescas serpiente marina, la sirena, la gorgona, la esfinge, el gran mago Apolonio de Tiana (quien es también capaz de leer el futuro, que transmite con absoluta y brutal sinceridad a quien le consulta), la mujer lobo o el sátiro, sin omitir el espectáculo especial, restringido a hombres adultos (y sobrios) por su naturaleza sicalíptica, todo ello presentado a menudo por el propio Dr. Lao en persona. El plato fuerte, sin embargo, será la gran espectáculo final, que tendrá lugar en la carpa principal y que culminará con el sacrificio de una virgen, para aplacar al gran dios Yottle, frente a treinta mil adoradores.

Finney entreteje con estos elementos un lienzo en el que resulta difícil determinar quiénes son los fenómenos exhibidos y quiénes los curiosos espectadores, o siquiera cuál era la intención del autor. Por un lado, se percibe quizás una crítica social en el modo en que las maravillas que ofrece el circo apenas despiertan en los habitantes de Abalone más que un interés pasajero, como si hubieran perdido la capacidad de asombrarse, incluso ante prodigios que desafían a la cotidianidad. De igual modo, todos los seres prodigiosos capturados por el doctor Lao son ancianos, mitos caducos, reliquias quizás de otras eras más imaginativas.

Por otra parte, parece evidente que detrás de muchos de los visitantes destacados, los coetáneos del autor habrían podido distinguir personas reales, algunos satirizados, otros tal vez parodiados e incluso alguno construido a modo de ejemplo prototípico. El propio autor podría estar representado por dos de ellos: el corrector ortotipográfico del diario local (que tiene una interesante conversación sobre anhelos y comida con la serpiente marina) y Larry, el soldado recién licenciado después de un período de servicio en Tianjin, China, que está haciendo tiempo antes de reengancharse y seguir descubriendo mundo. Finney había estado sirviendo seis años antes en aquel mismo regimiento (y allí, según propia confesión, se le había ocurrido la idea original de la novela), antes de regresar a los EE.UU. y entrar en la plantilla del periódico de Tucson.

El resto de identificaciones, de existir, se han perdido en el tiempo, y quizás sea mejor así, porque devienen en símbolos sin significante, arquetipos a la búsqueda de un referente que les dé sentido (o quizás ejemplos involuntarios de nonsense literario). Tal vez sea en parte por ello que la novela se percibe como tan increíblemente atemporal. Podría haber sido escrita prácticamente en cualquier década del siglo XX, e incluso hoy en día, con el modelo de entretenimiento circense totalmente transformado, podemos seguir sintiéndonos identificados con los prosaicos habitantes de Abalone (o podemos identificar en ellos a algunos de nuestros vecinos); eso por no hablar del notable contenido erótico y desafiantemente pagano, o incluso podría decirse que satanista, del que hace gala.

La novela concluye abruptamente tras la consumación del sacrificio prometido, tras la que nos ofrece un par de apéndices. El primero se solaza en presentar al lector una serie de incoherencias o paradojas en la trama, para que este mismo trate de encontrarles sentido. El segundo es un dramatis personae, que lista, junto con una breve descripción o pequeños apuntes sobre su vida o destino, todos los hombres, mujeres, niños, animales y dioses mencionados en la obra (al estilo de «El diccionario del diablo», de Ambrose Bierce).

«El circo del Dr. Lao» recibió un premio en la primera edición de los National Book Awards, como el libro más original del año. Tras ella, Charles G. Finney publicó una segunda novela fantástica, «The unholy city» (1937), que no fue tan bien recibida. Hubo que esperar a 1968 para que saliera a la venta (junto con una reedición de la anterior), la novela corta «The magician out of Manchuria». Un poco antes, en 1964, se estrenó la adaptación cinematográfica de «El circo del dr. Lao» como «Las 7 caras del Dr. Lao», un pequeño clásico del fantástico estadounidense que se convertiría en la última película dirigida por George Pal.

En cuanto a su influencia literaria, han sido numerosos los autores que se han confesado deudores de la obra para títulos como «El último unicornio» (Peter S. Beagle, 1968), la finalista del Hugo y el Nebula «Blind voices» (Tom Reamy, 1978) o, sobre todo, Ray Bradbury (quien preparó y prologó una reedición de la misma en el volumen «The circus of doctor Lao and other improbable stories», de 1956) con «La feria de las tinieblas» (1962).

Otras opiniones:

De Joaquín Torán en FabulantesDecember 17, 2024

Under the Green Star

Lin Carter fue uno de los primeros historiadores del género fantástico y tuvo un papel destacado en la renovación del género en los setenta, tanto en el papel de editor (al dirigir la colección Adult Fantasy Series de Ballantine), como de escritor (colaborando con L. Sprague de Camp en la compleción y sistematización del ciclo de Conan de Robert Howard) o de fan (a través de SAGA, promovió el primer premio específico para la fantasía, el Gandalf, así como, en su seno, el primer premio a toda una carrera, el Gandalf Grand Master).

Aparte de esto, también escribió decenas de novelas, la mayor parte de ellas homenajes, colaboraciones póstumas o pastiches de los grandes precursores pulp. Así, por ejemplo, estaría la serie de Thongor el bárbaro, claramente inspirado en Conan; las Leyendas de Xoth, de influencia lovecraftiana; la serie de Gondwana, en homenaje al Zothique de Clark Ashton Smith; o, sobre todo, numerosas series inspiradas en la obra de Edgar Rice Burroughs (sus series de John Carter de Marte, Carson Napier de Venus o Pellucidar). A este último grupo pertenece su ciclo de la Estrella Verde, al que dio inicio en 1973 con «Under the Green Star».

La historia nos la relata en primera persona un joven adinerado de unos treinta años, lisiado desde la infancia por culpa de la polio. Al ver limitado sus movimientos, se ha entregado al estudio y estos le han llevado a un antiguo secreto de los monjes tibetanos, que debería permitirle proyectar su esencia espiritual fuera del cuerpo y viajar así astralmente a cualquier lugar del universo. El día en que por fin logra dominar esa técnica, su consciencia viaja primero a Marte, donde contempla las ruinas de una antiquísima civilización extinta y, por fin, se ve atraído por el brillo de una extraña estrella verde, hacia la que enfoca inexorablemente sus pensamientos.

Allá descubre un mundo exótico, cubierto de forma casi perenne por las nubes, bajo cuyo dosel se elevan gigantescos árboles de hasta tres kilómetros de altura que se extienden en un bosque interminable. Aún más extraño, ese ecosistema vegetal está habitado por hombres que no difieren en gran medida de los terrestres, solo que viajan por los aires a lomos de insectos gigantes (como polillas o libélulas) y viven en ciudades enjoyadas, construidas en la intersección donde las ramas titánicas se unen con los troncos del tamaño de montañas.

Entonces ocurre un fenómeno imprevisto, pues mientras es testigo de lo que parece ser una embajada poco amistosa ante la que luego descubre que es la corte de Phaolon, su consciencia se ve atraída por un cuerpo fornido, que yace dentro de un ataúd de cristal, en la cruceta del gran salón real. Incapaz de plantar resistencia, se ve absorbido a su interior y siente de nuevo circular la vida por unos miembros que han permanecido inertes durante siglos. Así, ante la atónita mirada de cortesanos y visitantes, haciendo añicos el cristal con su poderosa espada, parece alzarse de nuevo de su tumba el antiguo héroe Chong, del que fue profetizado que regresaría para asistir a de nuevo a su pueblo en su momento de necesidad.

Carter no oculta en ningún momento que «Under the Green Star» es un homenaje al ciclo de Barsoom de Burroughs, iniciado en 1912 con «Una princesa de Marte«, y así lo reconoce abiertamente en un posfacio en el que se prodiga en elogios (un poco hiperbólicos) hacia el creador de Tarzán. En ese mismo texto afirma que, en cuanto al estilo, este es más deudor de ciertos títulos de Abraham Merritt como «El estanque de la luna» y yo añadiría, por lo que respecta al tratamiento del héroe y los adversarios, ya sean bestias u hombres, a los que se enfrenta, el primitivismo salvaje del mundo hibóreo de Howard. Eso sí, ni sus escenarios son tan variados y exóticos como el Marte decadente de Burroughs, ni su inventiva alcanza a la imaginación enciclopédica de Merritt, ni su prosa reviste la fuerza narrativa de la del maestro tejano.

En sus mejores momentos, Lin Carter no pasó de ser un escritor mediocre, obsesionado por los grandes maestros del pasado, pero incapaz de aportar algo nuevo a la mezcla (salvo quizás un perspectiva un poco más parapsicológica, propia de los años setenta, hacia el viaje astral). Lo cual no quita que, si nos abstraemos de ciertas ideas cuando menos inquietantes (su personaje describe al, eso sí casto, objetivo amoroso, la princesa Niamh la Bella, como una doncella que pese a aparentar catorce años inflama el deseo del protagonista), la novela no pueda leerse como un divertimento sencillo y directo, que glorifica la masculinidad indómita del héroe al tiempo que se deleita en el exotismo exuberante del escenario, sin complicarse mucho la vida con cuestiones banales como la construcción de personajes complejos o el entretejido de una trama elaborada.

Pese a contar en el momento de su escritura con cuarenta y tres años ya cumplidos, «Under the Green Star» es poco más que una fantasía de poder adolescente. Literatura pulp para nostálgicos, que se abstiene de profundizar en las inquietudes y filosofías subyacentes a la espada y brujería y la planet opera que imita con varias décadas de retraso. Para disfrutar de la obra de Carter toca bajar las expectativas y entregarse a la aventura en su forma más básica.

A nivel de estilo, por ejemplo, en este caso en concreto cabría mencionar una sobreadjetivación pedante (todo polisílabos), en unas descripciones carentes por completo de cualquier asomo de metáfora y apenas capaces de conceder algún símil perdido. De igual modo, si el lector espera una resolución satisfactoria es que no conoce muy bien este tipo de ejercicios nostálgicos, que siempre se hacían con la vista puesta en posibles continuaciones. Eso sí, incluso teniendo esto en cuenta, el adversario final es muy pobre y el clímax resulta notablemente anticlimático, lo que no fue óbice para que la novela tuviera cuatro secuelas: «When the Green Star calls» (1973), «By the light of the Green Star» (1974), «As the Green Star rises» (1975) e «In the Green Star’s glow» (1976), todas ellas protagonizadas por un nuevo héroe, Karn el Cazador.

December 11, 2024

El beso de Milena

Paul J. McAuley es un biólogo (botánico) británico que empezó a publicar relatos de ciencia ficción, con cierta tendencia hacia el hard, a mediados de los ochenta. Ya con su primera novela, la space opera de futuro lejano «Four hundred billion stars» (1988, como inicio de una trilogía), obtuvo el premio Philip K. Dick y seis años después se consagró con «El ángel de Pasquale (1994), una historia alternativa sobre la Italia renacentista que le supuso el premio Sidewise. Al año siguiente publicó «El beso de Milena» («Fairyland», 1995), que le valió el Arthur C. Clarke y el John W. Campbell Memorial (este último de 1997, atendiendo posiblemente a la fecha de su primera publicación en los EE.UU.).

«El beso de Milena» se inscribe a grandes rasgos en la corriente postciberpunk, todas esas ramificaciones que surgieron de la implosión hacia principios de los noventa de la revolución liderada por William Gibson, Bruce Sterling, John Shirley y sus colegas contestatarios. En particular, influido sin duda por su formación académica, podría hablarse de esta novela como una muestra de biopunk, aunque el núcleo filosófico es todavía muy cercano al ciberpunk canónico. Por otro lado, sobre todo a partir de su segundo tercio, podría también asociarse con otro derivado un tanto más exótico, que justo por aquel entonces empezaba también a despuntar, el nanopunk.

Pero mejor nos dejamos de etiquetas y pasamos a exponer un poco por encima de qué va la novela, para permitir que todos estos conceptos queden caracterizados de forma práctica.

La historia arranca en un Londres de futuro cercano, transformado por la biotecnología y la geopolítica en un escenario no exactamente distópico, pero sin duda sí decadente. Como una figura menor dentro de su entramado criminal, Alex Sharkey es un joven y gordo biohacker, especializado en la producción de virus psicoactivos (un mercado que está a punto de ser declarado ilegal), que se ve involucrado muy a su pesar en los manejos de un jefecillo mafioso, empeñado en crear experiencias extremas en los Terrenos de Caza, donde los ricachones de la ciudad podrán dar rienda suelta a sus instintos más primarios matando muñecas (humanos artificiales).

El problema para ambos es que hay muchas otras facciones interesadas en el devenir del proyecto, desde su ambicioso lugarteniente hasta un policía no demasiado ético con ansias de venganza, que sitúan a Alex en una posición insostenible. Lo peor, sin embargo, es que en el centro de todo ello se encuentra Milena, el producto de otro experimento de bioingeniería, una niña con una inteligencia superdesarrollada, más allá incluso de las expectativas de sus creadores, que tiene sus propios planes para con las muñecas y que no dudará en utilizar a Alex según convenga a sus inextricables planes.

Este primer segmento de «El beso de Milena» es simplemente sensacional. Allí donde el ciberpunk tenía más que un poco de fantasía de rebeldía romántica, McAuley lo devuelve de un golpe al barro, en el que se reboza en medio de un futuro sucio y caótico, que trata de mantenerse al día con una tensiones socioculturales y tecnológicas que amenazan con desgarrarlo y donde los personajes se limitan a ir sobreviviendo de revés de la fortuna en revés de la fortuna. De haber continuado en ese tono, sin duda se hubiera convertido en una obra de referencia, como lo hicieron los títulos tempranos de Neal Stephenson («Snow crash» y «La era del diamante«, con la que «El beso de Milena» aún guarda más parecidos), pero el autor optó por dar un giro brusco de timón.

En su segundo tercio, la acción nos lleva a París, unos años después, bajo el protagonismo principal de Morag Gray, una médica voluntaria que atiende a los refugiados del círculo de chabolas en torno a la ciudad (Alex Sharkey tiene también un papel secundario en este segmento, pero tarda bastante en hacer su aparición). La trama se precipita cuando la doctora es testigo del asesinato de una niña y el secuestro de su hermano por parte de las hadas que habitan en lo que antaño fue el Reino Mágico (Eurodisney). La policía, sin embargo, no parece estar muy deseosa de hurgar en el asunto y, lo que es peor, parece haber un asesino tras sus pasos, dispuesto a silenciarla. Hay, al parecer, muchos intereses creados en torno a aquel misterio, y las tensiones parecen maduras para reventar.

En este punto, McAuley se lanza a fusionar la ciencia ficción con la fantasía (o, más que la fantasía, el mito). Las hadas son en realidad las muñecas liberadas por Milena, que a través de sus propios sistemas de crianza y biomanipulación se han transformado en elfos, trasgos y otras criaturas que parecen sacadas del subconsciente mitológico de la humanidad. Incluso el asesino es un licántropo, con una doble personalidad controlada por un chip de procedencia militar y un sometimiento a la hadas mediante nanotecnología (aunque por motivos de «copyright» a los agentes químicos se los llama femtobots o fembots).

Por último, el clímax del tercer acto tiene lugar en Albania, el punto de destino de una segunda Cruzada de los Niños, una migración de alrededor de un millar de personas infectadas con un virus memético transmitido por los fembots de las hadas, que las obligan a viajar en pos de un mítico País de las Hadas. De nuevo varias facciones tratan de detener la marcha por sus propios fines, y de nuevo tenemos un nuevo punto de vista adicional, el del periodista Todd Hart, añadiéndose a la mezcla también la subtrama de un multimillonario con grandes planes que entroncan directamente con los postulados más «clásicos» del ciberpunk

Como habréis podido comprobar, la exposición de la trama me ha ocupado más espacio del habitual y he profundizado mucho más. No he tenido más remedio, porque las conexiones entre los tres segmentos son más bien tenues. Ya no es solo que los protagonistas cambien (siendo Alex Sharkey la única constante), sino que a grandes rasgos son tres historias con sus propios inicios, desarrollos y conclusiones, tan apenas relacionadas (a cualquier nivel, tanto de trama como de subtexto). Sí que hay cierta evolución y, recopilando todos los elementos, podríamos distinguir al menos un par de superarcos argumentales (la evolución del plan de Milena para alcanzar una libertad y algo que se parece mucho a la historia de Frankenstein… si el doctor no se hubiera echado atrás y hubiera permitido que la novia del monstruo viviera para engendrarle hijos), pero casi parecen más tres entregas de una serie que un libro completamente cohesionado.

Ya he comentado que la primera parte me parece magnífica. Las siguientes, sin embargo, sin dejar de presentar ideas potentes, van perdiendo poco a poco el foco y se perciben más flojas, quizás porque McAuley no termina de cerrar ninguna trama o idea antes de abrir otras muchas y al final se queda sin espacio material para atarlo todo en una conclusión única satisfactoria. Podría casi aventurar que el punto débil de «El beso de Milena» es la ambición. Otro autor quizás no se hubiera atrevido a abarcar tanto… y quizás por ello hubiera podido mantener el control con mano más férrea.

Lo cual no quita que siga siendo un libro interesante, cuyo atrevimiento justifica los premios recibidos, a los que hay que sumar una mención como finalista del British Science Fiction Association Award (que ganó Stephen Baxter con «Las naves del tiempo«).

Otras opiniones:

De Luis Bermer en su blogDe Nacho Illarregui en El Rincón de NachoDe Rafael Ontívero y José Enrique León en El Sitio de Ciencia FicciónDecember 3, 2024

Los seis signos de la luz

La británica Susan Cooper es la más reciente Gran Maestra para la SFWA (aunque previamente, en 2013, ya había cosechado el Premio Mundial de Fantasía a toda una vida). Estos honores se fundamentan sobre todo en una serie de cinco novelas juveniles de fantasía, publicadas entre 1965 y 1977, que reciben en conjunto el título de la segunda de ellas («The dark is rising» en inglés, «Los seis signos de la luz» en español, 1973).

A grandes rasgos, se trata de fantasía contemporánea que bebe de las mitologías y el folclore de las Islas Británicas para escenificar el conflicto más primario de todos, el del bien contra el mal, definidos en la serie como la luz y las tinieblas. Hasta ahí, nada especialmente novedoso, ni siquiera en la época en que se escribieron los libros (después de todo, Las Crónicas de Narnia de C. S. Lewis preceden a los cuatro de la secuencia principal en dos décadas). A decir verdad, resulta difícil precisar qué los hace especiales, pero a juzgar por este título lo son, y entre la comunidad lectora anglosajona gozan de un enorme prestigio y son considerados una de las cumbres de la fantasía juvenil (en español tardaron treinta años en traducirse y eso tiene su coste, porque ya no es fantasía contemporánea, sino un tanto retro, por lo que la identificación con su público objetivo es un poco más difícil).

La primera novela «Sobre el mar, bajo la tierra» se publicó bastante antes que el resto, en 1965, y en principio no había prevista ninguna continuación. Versa sobre la búsqueda del Grial por parte de tres niños de vacaciones en Cornualles y, aunque introduce a algunos personajes que tendrán relevancia en posteriores entregas, tanto su estilo (más infantil) como su trasfondo son menos elaborados. Es por ello que decidí que mi primera toma de contacto con Susan Cooper fuera a través del segundo volumen, que constituye un exponente más fidedigno de la serie en su conjunto.

El protagonista principal de «Los seis signos de la luz» es Will Stanton, el hijo menor de una familia numerosa que vive en un pequeño pueblo de Buckinghamshire (en el centro de Inglaterra), cerca del río Támesis. Will está cerca de su undécimo cumpleaños, unos pocos días antes del de Navidad, y a medida que se aproxima la fecha empiezan a acontecer a su alrededor fenómenos extraños, hasta que se le revela por parte de un extraño anciano, Merriman, que no es humano, sino uno de los Ancestrales; de hecho, el último en acceder a sus poderes, al cumplir los once años.

Desde tiempos inmemoriales, los Ancestrales se encuentran en pugna del lado de la luz en contra de las fuerzas de las tinieblas (entre las que destaca la figura del jinete negro), y su arribada marca el inicio de la contienda definitiva, en la que tiene asignado un papel crucial como el Buscador de los Signos. Estos son seis círculos cuarteados por una cruz (un símbolo celta), constituidos (y representando) seis elementos: madera, piedra, hierro, cobre, fuego y agua. Los signos son parte de los artefactos de poder (que se completan con el Grial, el arpa de oro y la espada de cristal, cuya recuperación u obtención se narra en los otros libros) que inclinarán la balanza en uno u otro sentido cuando se produzca el enfrentamiento definitivo.

Así planteado, el camino parece bastante previsible. «Los seis signos de la luz» narrará cómo Will acaba haciéndose uno a uno con los seis signos, contrariando, el menos por el momento, los designios de las tinieblas. Y la verdad es que sí, eso es más o menos lo que ocurre. Los detalles, sin embargo, marcan por completo la diferencia, porque no se trata de una típica historia en la que el Elegido de turno ha de completar una serie de tareas para poner el granito de arena definitivo en el eterno conflicto maniqueo entre el bien y el mal. O sí, solo que no tiene nada de típica.

El de Will Stanton no puede ser más distinto del Camino del Héroe. Él no tiene que transformarse en nada, porque desde el mismo día de su cumpleaños ya es un Ancestral, con todos los poderes y capacidades que eso conlleva. Su evolución se parece más a un proceso de anamnesis platónica, que se logra a través de una serie de episodios muy similares a iniciaciones mistéricas, que le permiten ir accediendo uno a uno a los distintos signos. Curiosamente, su agencia en todo el proceso es bastante limitada, porque los pasos han sido determinados mucho antes de su nacimiento. Su única libertad reside en el plano ético (y por ello la edad es fundamental, pues los once o doce años es el momento en que los niños adquieren la noción del bien y el mal) y, sin desvelar mucho acerca de la trama, tiene su contraparte en las elecciones de otro de los personajes de la novela, conocido inicialmente solo como el Caminante.

No voy a comentar nada más de la trama, porque hacerlo iría en detrimento de vuestro disfrute al descubrirla de la mano de Will. Tan solo comentaré un par de cuestiones generales, la primera de las cuales tiene que ver con el trasfondo folclórico, pues participan de modo más o menos velado diversos personajes cuyo origen se sitúa en ciclos como el Artúrico o leyendas como la del Herrero Wayland (Völundr) o Herne el Cazador, sin olvidar la tremenda importancia que adquieren las tradiciones inglesas navideñas (pues toda la acción de la novela transcurre en estas fechas). Eso sí, definitivamente «Los seis signos de la luz» no es una alegoría cristiana… ni todo lo contrario. A decir verdad, leyendo solo este libro no sabría categorizarla, o decidir siquiera si puede (o debe) ser categorizada en ese sentido. Todo lo más a lo que llego es a definirla como fábula moral (en la que nada es tan blanco o negro como el binomio luz/oscuridad sugiere) y, al fin y al cabo, ¿no puede decirse lo mismo de toda la literatura?

El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con el estilo. ¡Cómo ha cambiado la literatura juvenil en los últimos cincuenta años! De hecho, hoy en día, por público objetivo (tomando como referente los once años), «Los seis signos de la luz» no sería siquiera un libro juvenil, sino middle-grade, y sin embargo la prosa de Cooper barre el suelo no ya con sus pares actuales, sino con la inmensa mayoría de libros juveniles agrupados ahora bajo la imprecisa etiqueta de Young Adult. Leer esta novela, independientemente de la edad, supone también un auténtico placer estético.

«Los seis signos de la luz» fue nombrada finalista de la Medalla Newbery (que sí conquistó dos años después «El rey gris», el tercero de los libros de la serie (los otros dos son «Brujaverde» y «El árbol de plata») y, de igual modo alcanzó esa distinción en los premios Mitopoyéticos (en una edición que premió «Las colinas huecas», el segundo de los libros artúricos de Mary Stewart). En 2007 se estrenó una terrible adaptación cinematográfica, de la que cuanto menos se diga, mejor.

November 27, 2024

El verano del pequeño San John

John Crowley es un autor que comenzó a publicar ciencia ficción en la segunda mitad de los años setenta, con una sensibilidad cercana a la New Wave británica (me recuerda en particular a Brian Aldiss). Por suerte o por desgracia, ese estilo estaba perdiendo rápidamente el favor de los lectores, y en 1981 dio un salto triunfal a la fantasía con la feérica «Pequeño, grande», que le valió el World Fantasy Award. No ha sido un autor muy prolífico, con solo siete novelas más de fantasía (y una histórica) desde entonces, pero sí muy influyente, sobre todo gracias a su tetralogía de Aegypto (o de La Historia Secreta del Mundo).

«El verano del pequeño San John» («Engine summer», 1979) fue su última novela de ciencia ficción, y si hubiera que clasificarla, supongo que entraría dentro del género postapocalíptico, aunque al contrario de lo que suele ser habitual, en este caso se trata de una catástrofe global lejana (bautizada como la Tempestad), que azotó el mundo al menos mil años atrás. La civilización existente entonces, quizás un poco más avanzada que la nuestra actual, identificada con posterioridad como la de los ángeles, fue destruida por completo (existe, sin embargo, la leyenda de que unos pocos lograron escapar a dicho destino a bordo de una ciudad voladora), aunque sus restos siguen asomando, como una osamenta antigua, aquí y allá por sobre la Tierra renovada.

El protagonista y narrador de la historia es Junco que Habla, un joven de unos diecisiete años que le está contando su vida a un interlocutor del que en principio sabemos poco. La historia arranca con su niñez en la comunidad de Belaire Pequeña, una extraña comuna organizada como una espiral continua de viviendas y otras construcciones, en la que los habitantes se organizan en cuerdas, según un sistema de afinidades que tiene algo de psicología y mucho de pensamiento mágico y que se fundamenta en un antiguo archivo angélico. Este período se caracteriza a través de las relaciones de Junco que Habla con otros personajes, como su babba (abuela), la anciana que interpreta el archivo, su padre (aunque la relación paterno-filial en Belaire Pequeña es peculiar) y, sobre todo, Una Vez al Día, una joven de aproximadamente su misma edad, que un día decide abandonar el pueblo e irse con los comerciantes de la Lista de la Doctora Botas que lo visitan una vez al año.

Al ir creciendo, Junco que Habla empieza a concebir el deseo de salir al exterior y buscar restos angélicos que poder llevar de vuelta a su tribu, y también de convertirse en un santo, una persona transparente cuya vida o cuyas palabras sirven de inspiración a las generaciones posteriores. A tal efecto, tras cumplir los catorce años, se embarca en esa aventura (que también se ve espoleada por el propósito secreto de reencontrarse con Una Vez al Día), durante la cual el mundo postapocalíptico se presenta ante nuestros ojos en toda su extraña riqueza, mientras Junco que Habla conoce e interacciona con distintos grupos, como una pareja que vive semi aislada con sus hijos mellizos, un viejo eremita que bien podría ser un santo, la desconcertante sociedad construida por la Lista de la Doctora Botas (a su vez descendiente de una Liga feminista que intentó organizar el mundo tras la Tempestad) y finalmente uno de los últimos saqueadores.

Cada uno de estos encuentros supone para Junco que Habla una oportunidad de aprendizaje y para nosotros, como lectores, nuevas piezas del rompecabezas que es ese mundo futuro, extraño, casi alienígena. Los fragmentos de conocimiento del pasado se perpetúan en leyendas y frases hechas, en palabras antiguas que el tiempo ha deformado para hacerlas encajar en nuevos significados y en restos, maravillosos o mundanos, de una tecnología y una sociedad perdidas ya para siempre.

La cuestión es que nosotros con quienes nos podemos identificar con mayor facilidad es precisamente con los ángeles, que después de todo no nos parecen tan diferentes. Son las sociedades futuras de ese veranillo de San Juan las que nos resultan extrañas, alejadas por completo de nuestra experiencia, a menudo incomprensibles; y es la maestría de John Crowley con el lenguaje la que nos transmite ese extrañamiento, al introducirnos en un diálogo entre interlocutores que no terminan de comprenderse entre sí y que también a nosotros se nos muestran a veces crípticos, aunque su intención sea toda lo contraria.

El título en inglés, «Engine summer», hace un juego de palabras con cómo se dice en los EE.UU. lo que para nosotros suele ser el veranillo de San Martín (y en otras latitudes de San Juan): «indian summer», sustituyendo «indian» por «engine» para hacer referencia a la naturaleza casi post tecnológica de ese futuro. Casi, porque pese a todo todavía se ve mediatizado por los últimos milagros de los ángeles, en algunos casos de forma positiva, en otros de forma bastante negativa y, en la mayoría de los casos, con una influencia neutra o, quizás, imposible de valorar en ese momento histórico (o post histórico) en concreto.

Sobre toda la novela, además, planean algunas de las cuestiones relevantes en el momento de su escritura, como el feminismo de Segunda Ola, el ecologismo, la lucha contra la obsolescencia programada o el peligro de la sobrepoblación, pero sobre todo se percibe un postura un tanto conservadora a favor de la reconexión con el mundo natural, perdida en ese pasado/futuro angélico (el pecado que atrajo el castigo de la Tempestad). Esa misma idea queda finalmente recogida en la pequeña coda que termina de atar todos los hilos, agrupados hasta entonces de un modo bastante laxo, y que con un giro sutil ofrece cierto grado de conclusión.

Dentro de la historia del género postapocalíptico, no puedo sino establecer una relación, tal vez un diálogo, con la conclusión de una de sus obras seminales, «La Tierra permanece«, de George Stweart (1949). Al igual que allí, la ruptura con el pasado es brusca, la civilización, todavía embrionaria (y quizás incluso condenada al fracaso) encuentra nuevas sendas por las que desarrollarse. Por ello, del mismo modo, nos invita a contemplar nuestra sociedad no como una inevitabilidad histórica, sino como un accidente maleable que alberga en su interior un inmenso potencial de transformación.

«El verano del pequeño San John» fue finalista en 1981 del British Science Fiction Association award (que ganó Gergory Benford con «Cronopaisaje«) y quedó en segunda posición en la votación del John W. Campbell Memorial de 1980, por detrás del canto de cisne de la New Wave, «En alas de la canción«, de Thomas M. Disch. Todas ellas fueron seleccionadas por Pringle como parte de su lista de las cien mejores novelas de ciencia ficción publicadas entre 1949 y 1984.

Otras opiniones:

De Francisco Javier Súñer en El Sitio de Ciencia FicciónDe Francisco Javier Esteban Barbero en Cyberdark.netNovember 21, 2024

The blue sword

En 2022 la estadounidense (actualmente afincada en Reino Unido) Robin McKinley fue galardonada con el título de Gran Maestra por parte de la SFWA. En su haber cuenta con una docena de novelas y varias antologías de cuentos de hadas, algunas publicadas junto con su marido, el también escritor de novelas de misterio y literatura infantojuvenil Peter Dickinson (ya fallecido).

Al principio de su carrera, fue conocida sobre todo por sus retellings de cuentos tradicionales, en los que enfatizaba y reinterpretaba el papel de los personajes femeninos, como en su primera novela, «Beauty» (1978). También destacó con una bilogía de fantasía juvenil, ambientada en el reino de Damar, que le valió la medalla Newbery (para «The hero and the crown», 1984) y previamente una mención de finalista para «The blue sword» (1982).

La protagonista de la novela es Angharad Crewe (aunque ella prefiere ser llamada «Harry»), una joven homelander (el imperio se llama literalmente Homeland, o Tierra Natal, aunque pronto se hacen evidentes sus paralelismos con la Gran Bretaña colonial de finales del siglo XIX) que, al quedar huérfana, es puesta al cuidado de su hermano Richard, destacado en Istan (Afganistán). En aquella tierra desértica, se ha alcanzado cierto control sobre los nativos damarios, aunque la facción de las colinas aún conserva la independencia y sus costumbres ancestrales.

Precisamente al poco de su llegada, el rey Corlath de Damar visita al gobernador homelander en cuya casa se aloja Harry para alertarlo de un inminente invasión por parte de los inhumanos norteños, pero no logra convencerlo de unir fuerzas. Antes de volver a su tierra, sin embargo, su kelar (una suerte de magia) le impele a raptar a Harry y llevársela consigo, ante el asombro de sus seguidores. Pronto, sin embargo, la joven Crewe empieza a mostrar una facilidad casi sobrenatural para aprender el idioma damario y dominar sus habilidades ecuestres y marciales, e incluso queda patente su propia conexión con el misterioso kelar. Todo ello parece apuntar en una única dirección, la de una suerte de reencarnación (o, más bien, conexión mística) con lady Aerin, una maga/guerrera de antaño, que ya una vez salvó Damar de la conquista.

En esencia, «The blue sword» es una más de las historias sobre «elegidos». Su única novedad (y para 1982 ya no lo era tanto) es el sexo de su protagonista, pero por lo demás se adhiere inquebrantable a la fórmula, dotándola incluso de sus propios compañeros especiales (un caballo y un gran felino de caza). Harry experimenta pocas dificultades en integrarse en la cultura damaria e incluso en cuestión de meses se convierte en una jinete y espadachina excepcional. Todo ello justo a tiempo de poder intervenir en la contienda que se avecina, una lucha desesperada por la supervivencia del pueblo de las colinas, frente a la inacción ciega de los homelanders.

Lo cierto es que así escrito suena más épico de lo que realmente resulta, porque Robin McKinley no destaca (al menos a estas alturas de su carrera) por una prosa sugerente, e incluso los atisbos de exotismo quedan emborronados por un worldbuilding tan derivativo como vago. Según propia confesión, un referente fundamental fue la película «El hombre que pudo reinar» (1975, basada en la novela corta de Rudyard Kipling (1888), aunque yo me atrevería a sugerir una influencia igual de notable por parte de las novelas de aventuras de Talbot Mundy (como «King of the Khyber Rifles», 1916. o quizás su adaptación de 1953), tal y como parece sugerir el apellido del embajador homelander, que es precisamente Mundy.

El otro gran referente, que se hace cada vez más evidente a medida que avanza la historia, es «El Señor de los Anillos», con Harry surgiendo de una especie de amalgama entre los personajes de Aragorn y Éowyn (espada legendaria, la espada azul del título, incluida). Esta influencia se extiende igualmente a la amenaza norteña, liderada por el rey brujo Luthe, al frente de una horda tan inhumana como indefinida (así como a otros elementos de la historia en los que tampoco vale la pena entrar en detalle).

De lo que carece «The blue sword» es de un sustrato mínimamente elaborado o incluso de algún detalle que le confiera unicidad. Pese a no ser una lectura especialmente extensa, me ha costado horrores avanzar por ella, porque todo es tan genérico como su nomenclatura (Homeland, Istan, norteños…). Supongo que el sexo de la protagonista pudo resultar un detalle un tanto fresco e inspirador en su momento (aun así, ¿por qué dotarla de un apodo masculino?), pero cuarenta años después no basta ni por asomo para sostener una trama que no depara ninguna sorpresa (y que falla estrepitosamente en los momentos en que debería ser épica, en particular con una resolución que queda reducida a poco más que un deus ex gladius).

Por concluir, otro punto débil es la subtrama amorosa, que si bien intenta huir de algunos de los clichés del género, no deja de fundamentarse en el escenario del matrimonio por rapto (emulando y al mismo tiempo tratando de enmendarle la plana a la polémica novela «El árabe», de Edith Maud Hull, 1919, aunque sin lograrlo del todo). Un arquetipo que hunde sus raíces en el cuento de la Bella y la Bestia (que McKinley ya había reinterpretado y volvería a hacerlo en «Rose daughter», 1997). Precisamente por evitar caer en el tópico del amor surgido del maltrato, la autora convierte la relación entre Harry y Corlath en tan distante que su unión final (supongo que esto podría considerarse spoiler, aunque es un desenlace que resulta evidente desde el principio) se antoja bastante forzada.

Aparte de la nominación para la medalla Newbery (que destaca el mejor libro para niños estadounidense del año según la Asociación de Librerías), «The blue sword» también fue finalista del Mythopoeic Award, que ganó Carol Kendall con «The firelings». Dos años después, «The hero and the crown», una precuela que narra la hazañas siglos antes de Lady Aerin, la matadragones, también en lucha contra Luthe, obtuvo igualmente ambas nominaciones, alzándose, esa vez sí, con la medalla Newbery.