Sergio Mars's Blog, page 10

August 30, 2023

The people of the wind

La más importante de las series de Poul Anderson es la Historia Técnica, una historia del futuro que abarca diez novelas y treinta y tres relatos y novelas cortas (compilados en siete antologías), publicados entre 1951 y 1985 y que se subdivide a grandes rasgos en tres períodos: la Liga Polesotécnica (cuyos personajes centrales son los comerciantes aventureros Nicholas van Rijn y David Falkayn a finales del siglo XXV), el Imperio Terrano (protagonizado principalmente por el agente de inteligencia Dominic Flandry en el siglo XXXI) y la Larga Noche (tras un período de decandencia).

En 1973 (cuando ya se había publicado la mayor parte de la serie), Poul Anderson lanzó una novela independiente, “The people of the wind”, ubicada cronológicamente entre el período de la Liga Polesotécnica y el Imperio Terrano tardío por el que se mueve Flandry. Junto con un puñado de relatos (dos de ellos, de 1973, comparten escenario con “The people of the wind”) y la novela posterior “Mirkheim” (1977), conforman la miniserie Rise of the Terran Empire (según el volumen ómnibus que publicó Baen en su compilación de toda la serie en siete tomos entre 2008 y 2011).

El trasfondo de la novela lo constituye un conflicto fronterizo, al colisionar los intereses de un joven Imperio Terrano en expansión y el menor, pero aun así masivo, Dominio Ythriano. Los ythri son una especie inteligente ornitomorfa, con una organización política peculiar y diversos condicionantes biológicos (y por ende psicológicos), que cobrarán importancia a lo largo de la historia. La mayor parte de la trama, sin embargo, se circunscribe al planeta Ávalon, vinculado políticamente al Dominio Ythriano pero colonizado por una civilización mixta de ythris y humanos provenientes de una antigua migración (que es principalmente lo que hace que tradicionalmente se considere el último libro de la subserie de la Liga Polesotécnica).

A través de una multiplicidad de puntos de vista, Anderson desarrolla el conflicto, desde los primeros compases, cuando casi importan más las dinámicas interpersonales internas, hasta la resolución final, que alterará para siempre tanto el mapa político de esa zona de la galaxia como las vidas de los supervivientes… ¡en menos de doscientas páginas! ¿Cómo lo logra? Al contrario de lo que se estila últimamente, en vez de explorar exhaustivamente cada mínimo aspecto de la trama, opta por centrarse en escenas clave, que le sirven tanto para hacer avanzar la historia como para delinear las diversas vivencias particulares, confiando en el lector para que rellene a base de sentido común los huecos.

En total, son alrededor de una docena de personajes, que forman un entramado de anhelos, intereses románticos (no siempre correspondidos), rivalidades, relaciones paternofiliales y… otras más específicas de la cultura ythriana (que se organiza en grupos más o menos reducidos, a los que se han sumado algunos humanos totalmente integrados en el estilo de vida de sus compañeros, al igual que hay ythris viviendo como humanos). Cabe destacar que en general todos los personajes son positivos, no hay villanos en “The people of the wind”, sino facciones opuestas, y Anderson se cuida mucho de esbozar cuando menos los motivos de todos ellos (aunque, por diseño, nuestras simpatías terminen decantándose naturalmente por los avalonios).

Otra peculiaridad de la novela es que, pese a tratarse de una space opera de corte más bien clásico, Poul Anderson se preocupa por ser lo más estrictamente riguroso posible. La física es realista. Aparte de una pequeña licencia para permitir viajes interestelares, el grueso de la acción se desarrolla en un entorno y a velocidades newtonianas. De igual modo, las tácticas militares descritas son una evolución de las empleadas en la Segunda Guerra Mundial (en la que la tecnología cobró un papel primordial), incluso echando mano del recurso más viejo del manual: la antigua rivalidad entre la espada y el escudo (proyectando hacia el futuro la posible evolución del ataque y la defensa). Esa mezcla de familiaridad e innovación proporciona a la novela una pátina de verosimilitud que no es habitual encontrar en la ciencia ficción militarista (que tantas veces se limita a trasladar al espacio escenarios y tácticas antiguas).

La búsqueda de la concisión, sin embargo, se cobra un pequeño tributo al principio, cuando el autor utiliza como excusa la necesidad de determinados personajes de informarse sobre, por ejemplo, la biología ythriana, para introducir una serie de párrafos expositivos. Por fortuna, pronto prescinde de este recurso y, a decir verdad, lo que nos cuenta es tan interesante que no cuesta nada perdonárselo, en especial porque no es tan habitual que el compromiso con el rigor científico se extienda hasta la biología.

Pese a toda esta riqueza de elementos, Poul Anderson no pierde el rumbo. “The people of the wind” posee una tesis central que es la que termina de elevarla bastante por encima de la media, y es el concepto de que la fuerza de la cultura avalonia reside precisamente en que es un cultura mixta, surgida de la integración de las mejores virtudes ytrhianas y humanas. En realidad, esa fusión sigue siendo un proceso en curso (y parte de las subtramas personales tienen que ver con conflictos que emergen a raíz de este proceso) y eso le confiere aún más valor.

En resumidas cuentas, “The people of the wind” constituye una obra muy notable, que encuentro altamente recomendable. Tiene un poco de todo y casi todo lo hace bien. Su brevedad, además, supone un punto extra (en especial ahora, que todo parece necesitar no ya un tocho, sino cuando menos una trilogía). Anderson se permite un derroche de creatividad, enriqueciendo su escenario de la Historia Técnica con una historia que, pese a sus raíces clásicas, no desentona en la década de los setenta, en vez de explotándolo para contar una y otra vez lo mismo.

En consonancia con ello, fue una de las cuatro novelas (junto con “Cita con Rama” de Arthur C. Clarke, “Tiempo para amar” de Robert A. Heinlein y “The man who folded himself” de David Gerrold) que cosecharon la triple nominación a Hugo, Nebula y Locus. “Protector”, de Larry Niven, completó el quinteto de finalista de Hugo y Locus, mientras que el Nebula se decantó por destacar los elementos especulativos de “El arco iris de gravedad”, de Thomas Pynchon. El triunfo en todos los casos fue para Clarke, con una de sus mejores novelas, lo cual quizás malogró una de las mejores posibilidades que tuvo Anderson de hacerse con un gran premio en la categoría, un reconocimiento que pese a su éxito dilatado en el tiempo siempre le fue esquivo.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La espada rota (1954)La gran cruzada (1960)The enemy stars (1958)Tres corazones y tres leones (1961)Tau cero (1970)There will be time (1972)Tiempo de fuego (1974)Génesis (2000)August 24, 2023

The man who folded himself

Al año siguiente de su primera nominación en novela a los premios Hugo y Nebula (por «When harlie was one«), David Gerrold repitió con «The man who folded himself» (1973), una obra tan breve que, de hecho, roza la longitud de novela corta, pero densa y sorprendente como un libro del cuádruple de su grosor.

«The man who folded himself» aborda una de las temáticas más complicadas de sacar adelante con éxito, la de las paradojas temporales. El protagonista absoluto (literalmente absoluto) de la novela es Daniel Eakins, un joven de diecinueve años que a la muerte de su tutor, el querido tío Jim, recibe como todo legado un paquete misterioso. En su interior descubre un cinturón, pero no un cinturón cualquiera, sino uno cuya hebilla esconde un complejo mecanismo cuya finalidad es propiciar el viaje en el tiempo a quien lo lleve.

Ese mismo día recibe la visita de Don, una versión de sí mismo un día mayor, que trae del futuro los resultados de las carreras que están a punto de celebrarse. De modo que Don y Dan marchan juntos al hipódromo, donde tienen una racha de cinco aciertos consecutivos antes de que Don decida dar por terminadas las apuestas. Ambos Daniels se marchan entonces a comer juntos y así tienen ocasión de conocerse mejor. Al día siguiente, es el turno del Daniel-narrador de hacer el papel de Don y de bautizar a su inexperto Dan en las complejidades del viaje en el tiempo.

Hasta este punto David Gerrold se toma las cosas con calma. Es una historia de viajes en el tiempo como ha habido cientos antes. Las reglas al respecto suelen ser sencillas y la principal es evitar las paradojas. Nada más lejos de la intención del autor.

Ya para empezar, Don II introduce unos pocos cambios a sabiendas, para comprobar su libre albedrío, pero además en determinado momento un Don todavía más futuro se le aparece para advertirle que deje de apostar, con tal de no atraer una atención indebida con unas ganancias excesivas. Obedece, parando una carrera antes (pero, dado que ha apostado cantidades diferentes, el resultado final es sorprendentemente el mismo), pero con ello se le plantea una duda: ¿Qué ha sido del Don futuro cuya existencia, al parecer, acaba de borrar?

La explicación es un tanto complicada (y no del todo satisfactoria), pero a grandes rasgos asume que su realidad subjetiva es una superposición de todos los cambios que jamás se han realizado sobre la línea temporal, lo cual ocasionalmente provoca el borrado (excisión) de una acontecimiento u otro (e, indirectamente, del Daniel implicado en el asunto, aunque los efectos que causó en la existencia subjetiva común siguen presentes). Esto, es solo el principio.

Daniel se lanza a partir de aquí a una existencia no lineal, en la que la exploración del continuo temporal no reviste tanta importancia como las relaciones que establece con los humanos más interesantes de todos los tiempos. Es decir, con versiones de sí mismo, muchas de ellas excisiones, que empezarán a crear una multiplicidad de Dans, Dons, Daniels y otras variantes más exóticas, que se convertirán en la única compañía que jamás será deseable, en partidas de póker que duran semanas, vacaciones compartidas e incluso otras actividades más… íntimas.

Sinceramente, dudo que cualquier lector con una mínima experiencia en historias sobre viajeros temporales sea incapaz de desvelar la auténtica naturaleza del tío Jim antes de que concluya el segundo capítulo. Después de todo, los bucles cerrados ya llevaban lustros inventados para 1973 (se suele citar como ejemplos paradigmáticos la novela corta «Por sus propios medios», de 1941, y el cuento «…todos vosotros, zombies…», de 1959, ambas obras del Robert A. Heinlein). Si no hubiera nada más en «The man who folded himself» me costaría recomendarla. Por suerte, sí que cuenta con un elemento absolutamente original: la egolatría de Daniel.

David Gerrold lleva el dominio de su personaje sobre el tiempo y, por ende, sobre la historia, hasta su conclusión lógica, presentando a un Daniel Eakins absolutamente enamorado de sí mismo, hasta extremos patológicos, deviniendo la historia si no en una fantasía solipsista, sí en una exhibición desvergonzada de egolatría. Todo ello empieza de forma simple, como una leve intoxicación de poder, pero poco a poco se va transformando en algo más mórbido, a medida que Daniel va poniendo más y más a prueba su dominio sobre la realidad (llegando en determinado momento a excindir su propio pasado).

Así, aunque la historia (con H mayúscula) sirve de marco de las andanzas de Daniel, el enfoque es siempre intrínseco. Lo que más importa es, como él mismo afirma, la experiencia subjetiva y, de hecho, aunque cuesta un poco darse cuenta de ello, lo que leemos, el libro mismo, no es sino el diario de un Daniel Eakins específico… destinado al beneficio de otro Daniel Eakins. Porque no hay nadie en el universo más importante que Daniel Eakins.

«The man who folded himself» es una novela engañosamente simple, que comienza dando pasitos de bebé por el tiempo y termina orquestando un auténtico tour de force mientras sigue la vida absolutamente no lineal y (se le presupone) múltiple de un tal Daniel (Don, Dan, Diane… y muchos más), extendida a lo largo de los siglos, pero con pequeños oasis puntuales (y espacio-temporalmente concretos) de interacción (consigo mismo).

Escribir una aproximación original sobre un tema tan manido como el de los viajes en el tiempo no es tarea fácil, pero David Gerrold salió más que airoso de la tarea. El tiempo, paradójicamente, no ha jugado a su favor, porque hoy en día aquello que en 1973 era tremendamente original, lo vemos mes sí, mes también, aunque utilizando como excusa los multiversos. Lo que nadie le puede quitar es que él lo imaginó primero… y que tuvo la visión de centrarse no en los eventos «históricos» (que no significan nada), ni siquiera en las posibles paradojas (que no dejan de ser juegos mentales), sino en el efecto psicológico de poner un poder poco menos que divino en manos de un simple hombre (con sus intereses y flaquezas triviales).

«The man who folded himself», como ya he indicado, fue finalista de los premios Hugo y Nebula de 1974, además de quedar en quinta posición en los Locus. En todos los casos la novela ganadora fue «Cita con Rama«, de Arthur C. Clarke. El resto de finalistas compartidos fueron «Tiempo para amar», de Robert A. Heinlein, y «The people of the wind», de Poul Anderson; Hugo y Locus coincidieron en añadir «Protector«, de Larry Niven; mientras que los Nebula optaron por cortejar el mainstream al nominar «El arco iris de gravedad», de Thomas Pynchon.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

When Harlie was one (1972)August 17, 2023

Tiempo para amar

La carrera de Heinlein, por lo que se refiere a novelas, suele subdividirse en tres etapas. La temprana abarca entre la publicación de su primer juvenil, “Rocket Ship Galileo” (1947) y la ruptura de su relación con Scribner a raíz del rechazo a publicar “Tropas del espacio” (1959). La segunda etapa (o media), que es la que más reconocimientos concitó, se inicia con la publicación en 1961 de “Forastero en tierra extraña” y se extiende hasta 1973, año en que apareció la obra que nos ocupa: “Tiempo para amar” (“Time enough for love”).

En ella, Heinlein retomó su personaje por excelencia, el (supuestamente) inmortal Lazarus Long (protagonista de “Los hijos de Matusalén”), quien tras una vida de dos mil trescientos y pico años se ha arrastrado hasta un hotelucho del planeta Secundus para morir. Sus descendientes, sin embargo, no están dispuestos a permitírselo y lo rescatan in extremis para comenzar a administrarle el tratamiento rejuvenecedor desarrollado por las clínicas Howard (según el proyecto de Ira Howard para obtener humanos cada vez más longevos). La fuerte personalidad de Lazarus, sin embargo, se resiste a esa intromisión inadmisible en su libertad y acaba llegando a un acuerdo para no morir mientras le permitan contar las múltiples (y contradictorias) historias de su vida.

Esto le sirve de excusa a Heinlein para hilvanar una suerte de fix-up con cuatro historias sin ninguna relación entre sí (ni siquiera el estar protagonizadas por Lazarus Long), insertas en el largo proceso de recuperación, no ya solo de la juventud física, sino sobre todo de las ansias de vivir del más anciano de los hombres, mientras su familia se amplía y organiza un nueva migración a otro planeta, Tertius, escapando del estancamiento social de Secundus.

Bueno, en realidad la excusa la emplea para compendiar toda su filosofía y pergeñar una suerte de tesis sobre el amor (más bien sobre el sexo), que de argumentativa tiene poco. A esas alturas de su vida, el ultraliberalismo más extremo dominaba por completo su pensamiento político y sin desde el principio de su carrera ya había tendido a utilizar a sus personajes como altavoz para sus ideas, en este libro Lazarus Long es ya sin tapujos el alter ego de Heinlein, de un super Heinlein, más bien, al que nada puede salirle mal y que tiene la respuesta acertada para cada situación… y no se muestra tímido a la hora de proclamarla a los cuatro vientos y ponerla en práctica sin prestar atención a ninguna otra consideración ética.

En otras palabras, Lazarus Long es el sueño húmedo de un cuñao, que igual te alecciona sobre cómo gobernar un planeta que te explica con pelos y señales cómo freír un huevo (es decir, cuál es la única forma razonable de freír un huevo). Por si no fuera bastante con uno, Heinlein rodea a su cuñao con miniLazarus (miniHeinleins), lanzándose a disquisiciones en las que a imitación de una caja de resonancia sus ideas se repiten machaconamente y se amplifican, eliminando (eso cree él) cualquier posibilidad de refutación. Ya no es la vieja dinámica Viejo Heinlein-Joven Heinlein de sus primeras novelas. Aquí, directamente, tenemos clones ideológicos departiendo incesantemente sobre lo listos que son y lo burros que son todos los que no piensan exactamente como ellos (como Heinlein).

A todo ello cabe sumarle la nueva frustración del autor. Ya he comentado en anteriores reseñas cómo la obra de Heinlein puede entenderse como una sublimación de sus frustraciones. Si al principio estas frustraciones tenían que ver con sus malogradas carreras militar y política, en estos compases de su vida, con más de sesenta años a las espaldas (y una exitosa carrera literaria), la frustración dominante parece ser su falta de descendencia, pues por la razón que fuera no había tenido hijos con ninguna de sus mujeres.

Para compensarlo, convierte a Lazarus Long en todo un semental, que ha sembrado de hijos la galaxia (hasta el punto que la inmensa mayoría de personajes de la novela, como un amplio porcentaje de la población de los mundos coloniales, es descendiente directo de él). No solo eso, sino que la obsesión de casi cada mujer con la que se cruza parece ser concebir un hijo suyo, a lo que el pobre Lazarus siempre acaba aviniéndose. Nobleza obliga. Claro que esta frustración se resuelve de un modo más… polémico, y aquí entramos en la tesis de la que hablaba al principio, que se puede enunciar del siguiente modo: el incesto es un tabú social, no hay ninguna ley natural que, en ausencia de riesgo genético para la descendencia, lo prohíba.

La tesis tarda un tanto en arrancar. La primera de la historias, de hecho, no tiene nada que ver con ella. Se trata del relato del hombre que era demasiado perezoso para fracasar, en el que Lazarus cuenta la carrera militar de un tal David Lamb (que podría o no ser él mismo), cuya prioridad fue siempre trabajar y arriesgarse lo menos posible, con el mérito añadido de lograr su objetivo en medio de la Segunda Guerra Mundial (lo cual, hay que reconocerlo, podría llevar implícito cierto grado de autoparodia). Al llegar a la segunda historia, sin embargo, ya entra de lleno en materia, pues se trata del relato de los gemelos que no lo eran. En él, Lazarus compra (con intención de manumitirlos) a una pareja de hermanos mellizos creados en un laboratorio, presuntamente, con los gametos complementarios de sus respectivos padres (es decir, sin compartir realmente material genético). Destinados desde la infancia a la reproducción (por motivos que nunca se aclaran), forman una familia y Lazarus les educa en su recién adquirida libertad, procurándoles independencia económica (que, sin embargo, se tienen que trabajar a conciencia).

En la historia de la hija adoptada Lazarus está en un rudo planeta colonial (un trasunto del salvaje oeste) y se ve obligado a hacerse cargo de una niña cuando sus padres mueren en un incendio. Como con todas las féminas, apenas alcanza la adolescencia a la susodicha se le mete en la cabeza la idea de engendrar un hijo del supermacho y Lazarus se ve “obligado” a casarse con ella (bajo una nueva identidad), comenzando una nueva vida en la frontera (sin duda, una fantasía del propio Heinlein), que concluye con la muerte de ella (una efímera), tras haber criado a una caterva de hijos (a los que la oportuna llegada de nuevos colonos salva in extremis de una vida incestuosa… porque según Heinlein lo primero en que piensa una niña al llegar su primera menstruación es en tener hijos con el primer macho que tenga cerca).

Hasta aquí ha quedado “demostrado” que el amor fraternal o el paterno-filial no existen (todo se reduce a sexo), pero a Heinlein le faltaba por empujar un poquito más el tabú, y para eso llegamos a la historia final (no sin antes encamar a Lazarus con unas cuantas descendientes en grado lejano, con una computadora para la que se ha construido un cuerpo clónico humano y con sus propias hermanas clónicas, de las que solo le diferencia el cromosoma Y), en la que Lazarus Long decide viajar al pasado para conocer de adulto sus inicio familiares, en el lejano 1917 (intenta llegar en 1919 para esquivar la Gran Guerra, pero comete un pequeño error de cálculo)… con el resultado de que se “enamora” de su madre y acaban consumando con gran alborozo de ambos su amor incestuoso (pero sin peligro reproductivo, porque ella ya está embarazada de unas pocas semanas). Luego lo mandan al frente y está a punto de morir, pero eso no tiene mucha relevancia. Para entonces Heinlein ya había contado todo lo que tenía por contar.

El problema de “Tiempo para amar” no está en su ideología, ni siquiera en su defensa de ideas cuestionables (como el desdén hacia la democracia a favor de una suerte de dictadura benévola o sus ideas respecto a la edad de consentimiento, cuestiones ambas que se cuida mucho de explicitar). Donde realmente falla es en su estructura deslavazada, sus parrafadas huecas, su constante divagar de un lado para otro. Dentro de la abotargada novela de seiscientas páginas hay una de trescientas (prescindiendo de dos o tres de los cuatro relatos y podando todo el resto) que con algo de trabajo para delinear mejor la tesis hubiera podido ser más entretenida.

Porque pese a todo Heinlein demuestra su oficio, haciendo cuando menos soportables muchas escenas gracias a un estilo que lo había hecho destacar entre los escritores de ciencia ficción de su generación (habiéndole otorgado el título honorífico de “decano”… exactamente el mismo que se autoadjudica Lazarus Long). No sé si fue el ego, pero parece que a la hora de recortar no supo de qué prescindir. ¡Hasta hay dos capítulos de aforismos (cuñadismos) que no aportan nada a la historia! (y que carecen del humor de Mark Twain, a quien evidentemente está intentado imitar).

En definitiva, un libro que como novela constituye un experimento fallido y que por desgracia marcaría buena parte de la que sería la etapa tardía de Heinlein (que no se inició hasta siete años después debido a sus problemas de salud). El declive se inició con “El número de la bestia” (1980) y concluyó con “El gato que atravesaba las paredes” (1985) y “Viaje más allá del ocaso” (1987), que retoman personajes (incluyendo a Lazarus Long y a su madre) y situaciones de “Tiempo para amar” en tramas progresivamente más desestructuradas y plasman filosofías vitales más rocambolescas.

Pese a todo, “Tiempo para amar” fue finalista de los premios Hugo, Nebula y Locus, algo que me resulta difícil de comprender. Quizás jugó a su favor el atrevimiento, recibiendo apoyos meramente por tocar un tema tabú, o por un remanente de buena voluntad ante su defensa del amor libre (aunque en otros aspectos es tan rancia… y sobre todo machista, como es de esperar en alguien nacido en 1909), o tal vez fue el modo en que la comunidad de ciencia ficción expresó su alegría porque Heinlein superara una peritonitis, que a punto estuvo de acabar con su vida en 1970. Sea como sea, un premio excesivo para muy poco que ofrecer.

La novela ganadora en todos los casos fue “Cita con Rama”, de otro de las grandes de la Edad de Oro, Arthur C. Clarke, que sí presentó uno de sus mejores títulos. Otros finalistas múltiples (en un año que no destacó en general por la calidad de las propuestas) fueron “Protector” de Larry Niven, “The people of the wind” de Poul Anderson y “The man who folded himself” de David Gerrold. Además, Thomas Pynchon se coló entre los finalistas del Nebula con “El arco iris de gravedad”.

Otras opiniones:

De Francisco José Súñer en El Sitio de Ciencia FicciónDe Daniel Rodríguez Herrera en Libertad DigitalDe Manuel Rodríguez Yagüe en Un Universo de Ciencia FicciónOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Historia del futuro I (1939-1950)Cadete del espacio (1948)El granjero de las estrellas (1950)Amos de títeres (1951)Los Stone (1952)La bestia estelar (1954)Estrella doble (1956)Las 100 vidas de Lazarus Long (1958)Consigue un traje espacial, viajarás (1958)La desagradable profesión de Jonathan Hoag (1959)Tropas del espacio (1959)Forastero en tierra extraña (1961)Ruta de gloria (1963)La luna es una cruel amante (1966)August 10, 2023

All systems red (Sistemas críticos)

Martha Wells es una autora que en los años noventa cosechó cierta relevancia gracias a la publicación de sus tres primeras novelas de fantasía, entre las que destacan las dos iniciales del ciclo de Ile-Rien, que le valieron una nominación al premio Compton Crook («The element of fire», 1993) y otra al Nebula («The death of the necromancer», 1998). Desde entonces, sin embargo, su estrella se había ido apagando, y aunque siguió conservando cierta presencia en el género gracias a su trilogía de la Caída de Ile-Iren y la serie de los Libros de la Raksura, parecía que sus mayores éxitos críticos habían quedado atrás.

En 2017, sin embargo, decidió incursionar en un género que solo había tocado a través de encargos para las franquicias de Stars Wars y Stargate, la ciencia ficción, con una novela corta escrita para Tor.com (con la intención específica de transformarla en audiolibro). Eso imprimió un giro drástico a su carrera, porque «Sistemas críticos» («All systems red») se convirtió de la noche a la mañana en un enorme éxito, que lanzó la serie de Los Diarios de Matabot que le ha reportado hasta la fecha cuatro premios Hugo, cuatro Locus y dos Nebula.

Las razones de este éxito están rodeadas de cierta polémica, porque si bien casi todo el mundo coincide en señalar lo entretenida que es la serie, también suele mencionarse lo ramplona que es la historia y su absoluta carencia de elementos innovadores. Tras haber leído este primer volumen, creo que puedo conciliar ambas posturas y explicar dónde reside el núcleo de la discrepancia. Antes, sin embargo, repasaré por encima el argumento.

La historia arranca en medio de un ataque por parte de fauna local a un equipo de prospección en un planeta indeterminado. El protagonismo recae en Matabot (Murderbot en el original), una unidad de seguridad (SecUnit) construida con partes biológicas y partes mecánicas que actúa como guardaespaldas de la expedición bajo contrato con la empresa aseguradora. Pronto descubrimos que ha hackeado su propio sistema de control, por lo que ahora es un androide libre, pese a lo cual sigue cumpliendo a rajatabla su misión, en parte por el sentimiento de culpa que arrastra después de que sus sistemas fallaran en una misión anterior y en un arrebato incontrolable matara a todos sus clientes.

A partir de ahí, la misión va cuesta abajo, pues descubren primero que sus informes de campo preliminares no son fiables, abriendo la posibilidad de un sabotaje, quizás por parte de la propia compañía organizadora; y más tarde se enteran de un ataque al equipo de prospección competidor, que está realizando su actividad al otro lado del planeta. En medio de todas esas tensiones, Matabot y los expedicionarios tendrán que aprender a confiar entre sí y tendrán que superar barreras y prejuicios para lograr siquiera sobrevivir.

En otras palabras, «Sistemas críticos» es algo muy similar a un episodio genérico de cualquier serie de space opera. Incluso la tecnología que describe es genérica. No hay ni un ápice de especulación e incluso el contexto más amplio se describe a base de brochazos gruesos. Si nos ponemos ya con los personajes, todos son de una superficialidad abrumadora, una panda de amiguetes de buen rollo (algo que es increíblemente habitual en la ciencia ficción más reciente), con los villanos tan genéricos que en su caracterización no pasa del color de su uniforme (y solo uno de ellos llega siquiera a hablar). La única excepción es Matabot. Al fin y al cabo, la historia se cuenta desde su punto de vista.

Matabot es una entidad retraída, que evita al máximo cualquier interacción con sus «humanos» (hasta el contacto visual). Prefiere estar en su presencia con el casco opacado y aprovecha cualquier oportunidad para encerrarse en su cubículo (o simplemente aislarse) y dedicarse a ver teleseries, de las que tiene almacenadas miles de horas. A lo largo de la historia se verá en la obligación de tener que interactuar más de lo que le resulta cómodo, especialmente con humanos que (en su mayoría) se muestran amigables y cercanos. He visto en muchas críticas describir esta actitud como perezosa e indolente, pero nada más lejos de la realidad. Matabot es (actúa como) neurodivergente (no hasta el extremo del autismo, pero sí dentro de ese espectro).

Ahí radica, posiblemente, el secreto del éxito de la serie. Hay que contemplar los Diarios de Matabot como una reedición de las antiguas aventuras de space opera que no eran sino fantasías autorrealizadoras dirigidas a chicos jóvenes y socialmente retraídos. Los héroes, en aquellas historias de los años treinta y cuarenta, eran superhombres ultracapaces, tan inteligentes como atléticos (y también bastante capullos, pero eso se les perdonaba). Es un modelo que entró en crisis en los años cincuenta y sobre todo sesenta (cuando empezó a ser incluso parodiado), pero que siguió bien vivo en los márgenes de la ciencia ficción y todavía resurge de tanto en tanto.

La ciencia ficción de Martha Wells (y otras autoras) es la versión 2.0 de aquella space opera añeja, solo que ahora el público objetivo es femenino. Por lo demás, sigue siendo una proyección de temores y anhelos adolescentes (o de joven adulto, como si dice ahora), que hace uso de un campo conceptual, el de la ciencia ficción, que otorga libertad de acción. Matabot es una versión idealizada de alguien (principalmente una chica joven) con fobia social, que se oculta detrás, literalmente de una armadura, y que a través del ejercicio de su voluntad está abriéndose a otro mundo aterrador… el de las relaciones interpersonales (completa y absolutamente asexuadas por ahora).

La trama en sí es irrelevante (aunque hubiera sido de agradecer un poquito más de esfuerzo, porque el asunto del supuesto sabotaje queda en nada y el conflicto se resuelve de un modo harto simplista y anticlimático). Lo que importa son los procesos mentales de Matabot, la identificación con sus problemas (quizás un tanto exagerados) y el triunfo de, pese a ellos, salvar el día y recibir el reconocimiento por ello (pero de lejos, sin tocar, que corra el aire). La empatía, la identificación emocional con el protagonista, es lo que más se valora de un tiempo a esta parte y, desde luego, es lo que más se premia (sobre todo a raíz de la revolución en el censo de votantes que supuso la reacción contra el torpe intento de manipulación de los Sad/Rabid Puppies en 2013-2017).

«Sistemas críticos» ganó en 2018 los premios Hugo, Nebula y Locus (sustituyendo a la muy similar en el fondo, aunque desde un género diferente, «Cada corazón un umbral«, de Seanan McGuire). Martha Wells y Matabot repitieron Hugo y Locus al año siguiente con «Condición artificial», habiendo publicado también aquel año las novelas cortas «Rogue protocol» y «Exit strategy». En la edición de 2021 se alzó finalmente con los premios Hugo, Nebula y Locus por la primera novela larga de Matabot: «Network effect». Su siguiente novela corta, «Fugitive telemetry» (2021), ganó el premio Locus, pero la propia autora retiró su candidatura al premio Nebula, considerando que tras haber ganado ya dos galardones era preferible que otros autores tuvieran la oportunidad de ganar un Nebula. A todo ello se suma un premio Hugo a mejor serie, concedido a los Diarios de Matabot en 2021.

Otras opiniones:

De Javier Miró en Libros ProhibidosDe David Olier en El Rincón de CabalDe Tarsia Buendía en GorgonasDe Diego Palacios Marxuach en Libros y LiteraturaDe Ignacio Illarregui en CDe Patricia Llamas en FantasymundoDe Daniel Pérez Castrillón en Boy With LettersDe Marthis en Diario de FrikiDe Jacinto Muñoz en El Sitio de Ciencia FicciónDe Santiago García Soláns en SagacómicAugust 3, 2023

A choice of gods

A menudo se ha acusado a la ciencia ficción de Clifford D. Simak de pastoralismo. Lo cierto es que esto no es algo necesariamente malo. Lo utiliza de un modo harto efectivo en su premio Hugo «Estación de tránsito» y en muchas otras de sus novelas, en las que el estilo de vida y el paisaje de su Wisconsin natal tienen una gran relevancia.

El problema del pastoralismo es que es muy fácil caer en la ñoñería y, lo que es peor, traspasar la tenue frontera que separa el pastoralismo del provincialismo. Eso, por desgracia es lo que ocurre con «A choice of gods» (1972), una novela que, pese a ello, fue candidata al premio Hugo de 1973. Supongo que era un tratamiento que resonaba con parte del público de la época (posiblemente los segmentos más veteranos del fándom). Por desgracia, esas supuestas virtudes hoy por hoy carecen por completo de cualquier peso y nos deja uno de esos títulos menores que Simak que ensombrecen su trayectoria.

Lo peor es que no carece de buenas ideas, empezando por su planteamiento. En determinado momento del siglo XXII el 99.99% de los habitantes de la Tierra desaparecen, dejando al resto tan desconcertados como incapaces de mantener la antigua civilización tecnológica. No contento con eso, el autor redobla la pirueta, saltando cinco mil años hacia el futuro, para mostrarnos que la mayor parte de los terrestres han desarrollado poderes psíquicos, entre los que se cuenta la capacidad de viajar a cualquier lugar del espacio con solo desearlo, provocándose con ello una segunda diáspora, en este caso voluntaria, que ha dejado en la Tierra tan solo a Jason Whitney y su esposa Martha, habitando la misma casa familiar desde hace cincuenta siglos (porque la vida humana se ha extendido de forma misteriosa hasta casi los diez mil años), y a un grupo de nativos americanos cuyo jefe es un antiguo amigo de infancia de Jason.

A ellos se suman (de forma un tanto caótica) un puñado de personajes variopintos, como Estrella Vespertina, la tatara-tatara-ta…-nieta del jefe indio, que en contra de las costumbres de su pueblo está fascinada por los libros (y ha entrado en comunión con un tótem masculino, un roble); David Hunt, un joven cazador impulsado a partes iguales por el ansia de encontrar algo ignoto y de huir de una figura mítica; el robot Hezekiah, perteneciente a una congregación (robótica) que ha asumido la tarea de buscar la verdad oculta en la antigua fe que los propios humanos han abandonado; e incluso un alienígena, descrito como una lata de gusanos, que ha acudido a la Tierra intrigado por el concepto del «alma».

Si hay conflicto en la trama, este surge de las noticias que trae John, el hermano de Jason, que ha regresado a la Tierra después de milenios de ausencia con la noticia de que la Gente, los terrestres abducidos siglos ha y reubicados en tres planetas cercanos al núcleo de la galaxia, han descubierto el lugar donde está su hogar ancestral y han enviado una expedición con propósito ignoto.

Como se puede ver, ideas no faltan (y me dejo cosas en el tintero, como los árboles musicales, los «robots salvajes» embarcados en un Proyecto extraordinario o el misterioso Principio absolutamente alienígena cuya implicación en la trama no se desvela hasta el final). Lo que sí se echa mucho, muchísimo de menos es algo, una filosofía, quizás solo un tema que lo unifique y dé sentido a todo. Lo único que tenemos es un vago posicionamiento antitecnológico, aunque es muy fácil ser antitecnológico con una salud perfecta y el sustento garantizado, por no hablar del trabajo gratuito (esclavo) de los robots. Según Simak (en propiedad, sus personajes), se puede ser tecnológico o psíquico, pero no ambas cosas… y está claro dónde residen sus simpatías.

Al tema delicado del trabajo básicamente esclavo de los robots (que han buscado a quien servir tras desaparecer todos sus dueños), se suma una visión extraordinariamente naif de los nativos americanos, que los despoja además de cualquier rasgo distintivo, agrupándolos a todos bajo una misma visión genérica, nutrida más del folclore que de la antropología (muy en la línea del «noble salvaje»).

A la postre, la Tierra para Simak es un rinconcito de (presumiblemente) Wisconsin, donde una pareja de blancos terratenientes viven tranquilos, sin hacer absolutamente nada en cinco mil años, atendidos por un grupo de escl… robots abnegados, a los que visita de tanto en tanto una tribu seminómada de nobles salvajes (no hay más culturas posibles, y ni siquiera los personajes de la Gente, cuando por fin se presentan, son más que americanos contemporáneos).

En resumidas cuentas, decir que «A choice of gods» me ha supuesto una decepción sería quedarme corto, sobre todo porque a lo largo de la (breve) novela continuamente parece que está llegando a algún sitio, que hay más allá del siguiente capítulo una revelación o un giro que de repente recogerá todos los hilos dispersos y los atará en un bonito y significativo nudo (como hacía Silverberg) o en una bonita y significativa nube conceptual (como hacía Dick). Pero no, todo queda reducido a lo que, con mucha buena voluntad, puedo definir como un chascarrillo.

Como decía, una de las novelas fallidas de Simak, y si en sus grandes aciertos alcanza una emotividad extraordinaria, cuando yerra el tiro deja con una sensación bastante amarga de tiempo (y oportunidad) desperdiciados.

Como decía, pese a todo esto fue considerada lo bastante significativa como para cosechar una nominación al premio Hugo, enfrentada a pesos pesados como «Los propios dioses» de Isaac Asimov (la injusta triunfadora), la obra maestra de Robert Silverberg «Muero por dentro» (junto con la magnífica, aunque no fantástica, «El libro de los cráneos«), a los que se suman la adelantada a su tiempo, aunque hoy olvidada, «When Harlie was one» de David Gerrold o la también decepcionante (aunque no tanto) «There will be time» de Poul Anderson.

Estas mismas novelas (menos la de Anderson) pueden considerarse también finalistas del Locus, ocupando «A choice of gods» la quinta posición… por delante de títulos como «El rebaño ciego» de John Brunner, «El sueño de hierro» de Norman Spinrad o «Las armas de Avalón» de Roger Zelazny; cosas de los sesgos de los premios.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Ciudad (1952)Un anillo alrededor del Sol (1953)El tiempo es lo más simple (1961)Estación de tránsito (1963)Maxwell al cuadrado (1968)Los hijos de nuestros hijos (1974)El planeta de Shakespeare (1976)July 27, 2023

There will be time

Poul Anderson cosechó en 1973 su cuarta nominación al premio Hugo a mejor novela (que nunca ganó, pese a ser candidato seis veces) con “There will be time” (1972) un libro que ahonda en temas recurrentes para el autor como los viajes en el tiempo (y en general la historia) o la política.

El protagonista de la historia es Jack Havig, un hombre nacido en 1933 con la capacidad innata de viajar en el tiempo a voluntad. El narrador, sin embargo, es un tío suyo (en homenaje a un tío lejano del propio Anderson), que se convierte en su único confidente y un punto fijo de referencia en medio de los continuos desplazamientos temporales de Jack. Tras dedicar el inicio de la novela a describir (con excesiva lentitud, o lastrado quizás por el distanciamiento que provoca la narración indirecta) los primeros años de descubrimiento y exploración de tan peculiar habilidad, la trama en sí arranca con la certeza de un tercer gran conflicto mundial (conocido como la Guerra del Juicio), que destruirá en medio de un apocalipsis nuclear la civilización occidental.

En sus vagabundeos, Jack entrará en contacto con una organización de viajeros temporales como él, que se han aglutinado en torno a Sachem, un americano del siglo XIX cuya obsesión es restaurar en el futuro el predominio de la única raza digna, la caucásica, para lo cual funda tiempo arriba de la guerra la nación de Eyrie y recluta para su causa cuantos crononautas puede encontrar. En un principio, Jack se sentirá atraído por su causa (con la que comparte no pocos planteamientos ideológicos), pero poco a poco va sintiéndose alienado de los métodos empleados y acaba buscando su propio camino, en la evaluación personal de la civilización que sustituirá como hegemónica a la occidental (la Maurai, organizada a partir de poblaciones de Nueva Zelanda y las islas del Pacífico, con orientación ecologista, pacifista y parcialmente tecnófoba).

No estoy seguro de cuáles eran las intenciones de Poul Anderson al escribir “There will be time”. Por un lado, parece evidente que subyace el trauma de la Segunda Guerra Mundial, exacerbado por la debacle de Vietnam y la conflictividad social de finales de la década de los sesenta. La postura inicial de Jack (e indirectamente de Poul Anderson) parece ser bastante conservadora (rozando la ultraderecha). Aunque al final reniega del racismo implícito, no es menos cierto que la Guerra del Juicio se insinúa como un conflicto racial, propiciado por la decadencia identitaria de Occidente (propiciada por el pensamiento de izquierdas). A tal efecto, establece también paralelismos con la caída de Constantinopla ante los turcos, al ser debilitada primero por el saqueo de la cuarta cruzada, aunque todo ello de forma muy confusa, con un análisis histórico bastante superficial. A la postre, parece que intenta nadar y guardar la ropa… y no consigue ni una cosa ni la otra.

Otra debilidad de la novela la encontramos en la insuficiente definición de las reglas del viaje en el tiempo. Supongo que es su modo de evitar paradojas, pero nunca termina de quedar claro qué es posible y qué no. Por un lado, por ejemplo, los acontecimientos ya presenciados por un viajero en el tiempo se presentan como inmutables, pero al mismo tiempo se le presupone cierta indefinida libertad de acción (porque si no, no habría historia). Toda esa carencia de reglas claras e inequívocas reduce sustancialmente la tensión dramática y acaba por convertir el conflicto con la nación Eyrie en algo arbitrario, que se resuelve de forma absolutamente anticlimática y con alguna que otra trampa narrativa.

En general, el enfoque de Anderson se me antoja erróneo. Demasiado laxo para satisfacer a quienes disfrutan con las intrincadas complejidades del viaje en el tiempo, pero al mismo tiempo excesivamente rígido para explotar todas sus posibilidades metafóricas (como tres años antes hizo Silverberg, centrándose también en el Imperio Bizantino, con “Por el tiempo”). Dentro de esta misma temática general, me parecen mucho más interesantes las historias de la Patrulla del Tiempo (1955-1995) o, aunque no es de mis preferidas (ni técnicamente trata sobre viajes en el tiempo, sino de inmortales “viajando” a ritmo normal por la historia), “La nave de un millón de años” (1989). Quizás le pese también a “There will be time”, paradójicamente, un anclaje temporal muy estricto, que viene representado precisamente por el narrador, que es contemporáneo de los lectores originales de la novela.

No quiero, sin embargo, dar a entender que “There will be time” es una novela mala. Se lee con facilidad y hay ideas interesantes esparcidas aquí y allá (aunque muchas de ellas provienen de otras historias del propio Anderson, como la civilización Maurai, que ya había desarrollado en cuatro relatos publicados entre 1954 y 1963 y que daría lugar a una novela, “Orion shall rise”, en 1983). En conjunto, sin embargo, no termina de destacar en ningún aspecto y palidece sobre todo en comparación con el resto de nominados al Hugo aquel año (una año más que notable), que incluían a la ganadora, “Los propios dioses”, de Isaac Asimov; la obra maestra de Robert Silverberg “Muero por dentro” (y también, por apabullar un poquito más, “El libro de los cráneos”); la avanzada a su tiempo “When Harlie was one”, de David Gerrold; y “A choice of gods”, del veterano Clifford D. Simak.

Por desgracia, diría que “There will be time” es un título que ha quedado anticuado en varias facetas clave: a nivel tecnológico (es muy importante en la trama que Havig pertenezca a la generación más avanzada técnicamente antes del colapso), sociológico e incluso en cuanto a las expectativas de los lectores (actualmente, disponer de un conjunto de reglas claras y bien definidas es algo muy importante). Diría que lo que intentó Poul Anderson hubiera alcanzado un mejor resultado desde el enfoque más libre de la New Wave. Él, sin embargo, tenía que trabajar dentro de su estilo, y aquí, al menos por lo que respecta a una perspectiva actual, le falló.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La espada rota (1954)The enemy stars (1958)La gran cruzada (1960)Tres corazones y tres leones (1961)Tau Cero (1970)Tiempo de fuego (1974)Génesis (2000)July 22, 2023

When Harlie was one

David Gerrold es un autor apenas conocido en español, con tan solo seis cuentos (y todos ellos hace alrededor de cuarenta años) y apenas un libro propio, el relato largo ganador de los premios Hugo, Nebula y Locus «El niño marciano», traducidos. A decir verdad, tampoco es que en los EE.UU. hay sido especialmente relevante durante las cuatro últimas décadas, después de irrumpir en el género a finales de los sesenta, primero como el guionista del famoso capítulo de Star Trek «Los tribbles y sus tribulaciones», y después con una serie de innovadoras novelas que le supusieron un puñado de nominaciones a los grandes premios del género (aunque no consiguió ninguno hasta 1994, con el ya mencionado cuento semiautobiográfico «El niño marciano»).

Lo cierto es que su producción, sin ser ni mucho menos escasa o insignificante, resulta un poco decepcionante a tenor de lo que puso sobre la mesa prácticamente de inicio. Pues fue en diciembre de 1969, con su primer cuento publicado (en Galaxy), que dio inicio a la historia de Harlie con «Oracle for a white rabbit». A lo largo de los meses siguientes (hasta julio de 1972) publicó otros tres relatos largos en la misma revista: «The god machine», «Trouble with G.O.D.» y «For G.O.D.’s sake», y fueron estos cuatro los que combinó en ese mismo mes para conformar una de sus primeras novelas, «When Harlie was one», que lo hizo finalista de Hugo, Nebula y Locus (en un año brutalmente competitivo).

Posiblemente nunca hayáis oído hablar de ella. Era tan increíblemente adelantada a su tiempo que, paradójicamente, quedó obsoleta en seguida… aunque paradójicamente sigue siendo relevante hoy en día (una relevancia que quizás ha recuperado este mismo 2023). Esto es así porque el Harlie del título es básicamente una inteligencia artificial. No exactamente la primera inteligencia artificial del género (los robots positrónicos y Multivac de Asimov, por ejemplo, son bastante anteriores), pero sí que podría ser la primera abordada desde una perspectiva realista de futuro cercano, apoyada en la informática de la época (aunque sustituyendo los circuitos integrados binarios por un nuevo sistema fluídico que imita el funcionamiento de las neuronas al permitir resultados intermedios al 1 y 0).

«When Harlie was one» podría definirse como protocyberpunk, en el sentido de que podría ser la primera novela que describe protocolos de conexión entre ordenadores (algo que comenzó en 1969 con la creación de ARPANET) y todo lo que esto hizo posible, como la actividad de los hackers, la difusión de virus informáticos (la primera mención en la ficción había sido en el cuento de Gregory Benford «The scarred man», de 1970… Benford había participado en 1969 en la creación del primer virus y la primera vacuna informáticos) y, por supuesto, la integración de todos los componentes informáticos de una empresa en una intrarred controlable desde un único dispositivo. Por otro lado, está todo ello tan en mantillas que resulta hasta ridículo establecer comparaciones con el cyberpunk. Porque la revolución de internet no arrancó en serio hasta 1973 y en la década que media hasta que Gibson, Sterling y compañía empezaron a imaginar sus universos virtuales todo eso que apenas era un esbozo había explotado hasta cambiar radicalmente el mundo.

A eso me refería con que era una novela tan adelantada a su tiempo que quedó obsoleta en unos pocos años. En 1988, Gerrold sacó al mercado «When Harlie was one: Release 2.0», actualizando los protocolos informáticos, aunque no creo que pudiera competir con títulos como «Mona Lisa acelerada» o «Islas en la red» con su enfoque realista (por no hablar de que la política empresarial y otras cuestiones sociológicas que aborda son todavía muy de los años sesenta).

El problema de todo esto es que para apreciarlo de verdad hay que contextualizar los textos (publicados originalmente entre 1969 y 1972) y eso es difícil. Por suerte, nos queda la trama, que sigue siendo relevante en su exploración de la creación de una IA de propósito general (aunque se expresa en la novela como la capacidad de autoprogramarse para resolver problemas nuevos). El punto de vista es el de David Auberson, un psicólogo al frente del proyecto HARLIE (Human Analog Robot Life Input Equivalents). La historia avanza a través de las conversaciones que hombre y máquina mantienen (por medio de impresoras), acerca de cuestiones como la ética, el propósito, la humanidad de la máquina, las capacidades que adquiere, su desarrollo emocional (que se estima como de adolescente) y, un poco más adelante, la amenaza que pende sobre ella por culpa de la junta de gobierno de la compañía, que quiere cerrar el proyecto al considerarlo demasiado costoso.

Al contrario que muchas otras inteligencias artificiales anteriores (se menciona explícitamente el de caso de HAL 9000, de «2001: Una odisea espacial«), HARLIE es esencialmente un dios benigno (algo que se deriva de la teoría de juegos, aunque no hay mención explícita de ello en el texto), pero ello no evita que sus creadores (y amigos, en el caso de David) no sientan de vez en cuando dudas, porque todo ello depende de algo imposible de probar: que los procesos lógicos del ordenador corresponden a los de una mente sana. Las apuestas, además, suben hasta el infinito cuando HARLIE propone su propia ampliación a través de un sistema llamado G.O.D. (Graphic Omniscient Device): una construcción carísima (emplearía todos los recursos de la compañía durante quince años) que le proporcionaría la capacidad de simularlo todo y, por tanto, obtener la respuesta a cualquier pregunta que se le pueda plantear.

Los tira y afloja con la junta directiva (formada parcialmente por tiburones que solo buscan un beneficio rápido) constituyen la columna vertebral de la novela, intercaladas con discusiones sobre las capacidades de HARLIE, reflexiones en torno a cuestiones informáticas, conversaciones filosóficas… y también problemas amorosos diseccionados con la fría herramienta de la lógica (otra faceta en la que se notan los años, porque mucho de lo que nos cuenta se fundamenta en planteamientos sociales que hace años que han sido superados… por no hablar del tufillo a pedantería que desprende).

«When Harlie was one» (título que puede traducirse tanto como «Cuando Harlie tenía un año» o como «Cuando solo había un Harlie» o «Cuando Harlie era solo un dispositivo») es una novela fascinante. Muchas de las cuestiones que plantea en torno a la inteligencia artificial las estamos viendo eclosionar justo ahora (aunque todavía no existe ninguna IA de propósito general… y ni siquiera es seguro que pueda llegar a existir). Otros elementos que han quedado extraordinariamente obsoletos provocan cierta disonancia cognitiva, aunque en general, si no se les presta mucha atención, pueden soslayarse.

El mayor problema quizás resida en una estructura extraña, producto sin duda de sus orígenes como relatos independientes, que no termina de proporcionar un arco dramático totalmente satisfactorio (en particular, la resolución del conflicto principal resulta un tanto anticlimática).

Si se pueden soslayar estas cuestiones, «When Harlie was one» se revela como un título injustamente olvidado (sin llegar al extremo de recomendar realmente su lectura a un público amplio; es una novela para lectores pacientes a los que no les importe escarbar para sacar a la luz las pepitas de oro). No resulta difícil ver por qué fue finalista de los premios Hugo, Nebula y Locus (cuarta posición), aunque en los tres casos fue derrotada por el regreso triunfal de Isaac Asimov con «Los propios dioses«.

1972 fue un año excelente, que produjo también dos obras maestras de Silverberg («El libro de los cráneos» y «Muero por dentro«, finalistas igualmente de Hugo y Nebula), así como «A choice of gods» de Clifford D. Simak y «There will be time» de Poul Anderson (finalistas del Hugo) y «El sueño de hierro» de Norman Spinrad, «El rebaño ciego» de John Brunner y «What entropy means to me» de George Alec Effinger (finalistas del Nebula).

July 19, 2023

Jack of Shadows

Desde 1965, a raíz de la publicación estadounidense de “El Señor de los Anillos”, la fantasía se convirtió en un género revitalizado. En su mayor parte, sin embargo, se trataba de recuperación de antiguas obras y de la sistematización (y ampliación) de viejas series como las de Conan (Robert E. Howard, recuperada por Sprague de Camp y Lin Carter) o Fafhrd y el Ratonero Gris (Fritz Leiber).

En ese tiempo hubo aproximadamente una década de exploración de nuevos modelos, que acabó desembocando irónicamente en copias desvaídas de los mundos de Tolkien (las Crónicas de Shannara, de Terry Brooks, o en menor medida las Crónicas de Thomas Covenant el Incrédulo, de Stephen R. Donaldson). Por en medio, sin embargo, medró un cierto tipo de fantasía estrechamente relacionada con la ciencia ficción, cuyas dos sagas más prominentes fueron la de los dragones de Pern, de Anne McCaffrey, y las Crónicas de Ámbar, de Roger Zelazny).

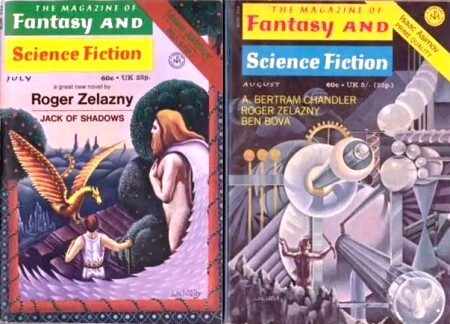

Precisamente en 1971, al año siguiente de publicar “Los nueve príncipes de Ámbar”, Zelazny lanzó al mercado una novela independiente, “Jack of Shadows” (publicada originalmente en los números de julio y agosto de The Magazine of Fantasy and Science Fiction), que si bien no tenía nada que ver con su serie mas famosa, sí que presenta su mismo enfoque singular, a medio camino entre la fantasía y la ciencia ficción (aunque sin ocultar sus simpatías por la primera). Por lo demás, según propia confesión, el nombre de su protagonista es un homenaje a Jack Vance, y se percibe también claramente cierta influencia de otra gran precursora en el campo de la ciencia ficción indistinguible de la fantasía, la serie de la Tierra Moribunda.

Jack de las Sombras es un ladrón, el mejor ladrón que existe, pero también uno de los poderes del lado oscuro de un mundo que siempre presenta la misma cara hacia su sol. Al contrario que el resto, su dominio no está ligado a una ubicación específica, sino que puede ejercer su poder allí donde se mezclan luz y oscuridad para dar origen a una sombra. Por terminar de caracterizar el escenario, el lado luminoso del planeta está dominado por la ciencia. Allí no funcionan los poderes de los tenebrosos (darksiders), sino que todo encuentra explicación en la física, la química y la tecnología. Entre ambas semiesferas discurre un anillo crepuscular donde interaccionan las dos realidades opuestas.

En el primer capítulo de la novela Jack es atrapado, juzgado (por intentar robar una valiosa joya) y ejecutado. La muerte, sin embargo es algo transitorio para los del lado oscuro y al cabo de un tiempo indeterminado revive en los montones de estiércol del polo este del mundo (en el extremo opuesto al sol), viéndose obligado a emprender un camino de venganza contra quienes confabularon en su contra, en particular el Señor de los Murciélagos, uno de los poderes de la oscuridad.

Esa es, a grandes rasgos, la trama de la novela. El problema de delinearla así es que no logra transmitir la originalidad de Zelazny, porque lejos de presentar un mero enfrentamiento entre opuestos, se preocupa por dejar claro que magia y tecnología son en realidad una misma cosa: percepciones sesgadas de una única realidad subyacente compartida, que transforma por ejemplo el campo de fuerza que protege el mundo del calor excesivo o el frío sideral (según hemisferio) en un milagro tecnológico o un hechizo que hay que atender, o el centro del mundo en un lugar donde habitan espíritus de fuego (para los del lado luminoso) o la ubicación de una gran máquina (para los tenebrosos); siendo simultáneamente ciertas las dos visiones.

Para terminar de caracterizar “Jack of Shadows” hay que prestar atención a su protagonista y comprender su naturaleza, porque Jack es un personaje arquetípico, es el dios Pícaro, el Mentiroso, el Embaucador, identificado en la mitología con nombres como Hermes, Loki, Anansi o Rey Mono; la fuerza caótica y transformadora, el principio universal del cambio. En su búsqueda de venganza, Jack accederá a poderes incomparables… al tiempo que evolucionará moralmente, todo lo cual conducirá a la destrucción y renovación tanto del mundo como de sí mismo (con algo de psicología jungiana añadida a la mezcla).

En otras palabras, “Jack of Shadows” es una narración mitológica (uno de los temas favoritos de Zelazny), pero en este caso perteneciente a una mitología totalmente nueva, personal. Si aún creáramos ese tipo de cosmovisiones para explicar el mundo, si no hubiéramos sustituido por completo los antiguos dioses por conceptos que en ocasiones son igual de fantasiosos (ideologías, hipótesis científicas, principios morales…), “Jack of Shadows” podría ser exactamente la clase de relato que inventaríamos para explicar el dúo antitético de razón/superstición, ciencia/magia, luz/oscuridad. ¿Y quién podría afirmar sin sombra de duda que es más o menos “real” que aquello que consideramos inequívocamente cierto?

Lo más sorprendente es el modo en que Zelazny condensa todo esto en poco más de doscientas páginas, mientras nos deslumbra con descripciones como la resurrección de Jack, su enfrentamiento con la piedra musgosa, el rutilante (y paradójico) encierro que diseña el Señor de los Murciélagos para él, sus estudios académicos, batallas mágicas, viajes fantásticos… Todo un alarde de creatividad que nos dirige lo justo, dejándonos libertad absoluta para realizar nuestra propia exégesis del texto (o ninguna en absoluto), lo cual se extiende hasta un final ambiguo que yo, personalmente, encuentro totalmente cerrado, porque el autor ya ha expuesto todo cuanto tenía que exponer y porque Jack, el Jack al que hemos seguido durante toda la novela, ya no es Jack de las Sombras, y ni siquiera es ya un poder. Ha cumplido su función mítica y no le queda nada por ofrecernos (lo que sí llegó a publicar es una suerte de precuela en forma de cómic, «Shadowjack», pero él mismo afirma que es totalmente innecesaria para comprender la novela).

“Jack of Shadows” fue finalista del premio Hugo, en un año que coronó a Philip José Farmer por “A vuestros cuerpos dispersos”, el inicio de la serie del Mundo del Río. El resto de finalistas fueron “La rueda celeste”, de Ursula K. Le Guin, “La búsqueda del dragón”, de Anne McCcaffrey (la segunda entrega de los dragones de Pern) y “Tiempo de cambios”, de Robert Silverberg. Los mismos cinco títulos aparecieron como finalistas en la segunda votación de los Locus, aunque en ese caso con la novela de Le Guin en primera posición (y “Jack of Shadows” en cuarta). Por añadidura, Pringle la incluyó en su listado de los 100 mejores libros de fantasía.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Tú, el inmortal (1965)El Señor de la Luz (1967)Los nueve príncipes de Ámbar (1970)Mi nombre es Legión (1976)Dilvish, el Maldito (1982)July 7, 2023

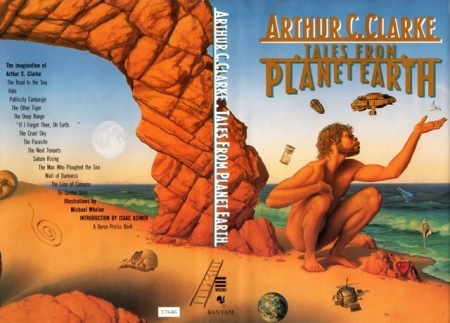

Cuentos del planeta Tierra

Para 1989, Arthur C. Clarke, uno de los más destacados cuentistas de la Edad de Oro, había abandonado prácticamente la producción de relatos (y se encontraba a apenas unos años de dar inicio a su última etapa como escritor, caracterizada por las novelas escritas en «colaboración» con diversos autores). Para entonces, la mayor parte de sus cuentos ya habían sido recopilados en antologías, a menudo varias veces; seis de ellas, publicadas entre 1953 y 1972, las típicas compilaciones multianuales, y otras a modo de «lo mejor de», siendo la última «El centinela», de 1984.

«Cuentos del planeta Tierra» («Tales from planet Earth») fue una segunda tanda de relatos, aprovechado la renovada popularidad de Clarke tras el estreno de «2010: el año que hicimos contacto» (1985), que evitaba también repetir textos aparecidos en «The best of Arthur C. Clarke 1937-1971» (1973) e incluso los que habían dado nombre a anteriores compilaciones. El resultado es una selección… curiosa (se me hace difícil imaginar, aparte de lo mencionado, cuáles pudieron ser los criterios de selección).

El prefacio es de Isaac Asimov y, como solía hacer él, Clarke prologa también cada uno de sus cuentos, comentando alguna anécdota sobre sus escritura, contenido o vicisitudes de publicación. Lo malo es que en este aspecto sir Arthur es bastante más torpe que el Buen Doctor, así que se trata de entradillas que las más de las veces apenas aportan nada a la lectura. Por lo menos son breves.

Antes de proseguir, he de comentar que existen dos listados: el de la edición original británica por parte de Legend (1989) y el de la edición americana de Bantam Spectra (1990). Esta última sustituye «Death and the Senator», «Maelstrom II» y «Second Dawn» por la novela corta «The lion of Comarre». Como suele ser la norma, las ediciones españolas (la primera de 1991) siguen la guía de la estadounidense, incluyendo por tanto catorce textos, que son los siguientes:

«El camino hacia el mar» («The road to the sea», 1951). Novela corta publicada originalmente en el número de primavera de Two Complete Science Adventure Books (un proyecto efímero que intentaba expandir el mercado de la ciencia ficción de las revistas al libro de bolsillo), acompañando la reedición de «Los reyes de las estrellas«, de Edmond Hamilton. En un futuro lejano, quienes se quedaron en la Tierra han evolucionado hacia una sociedad pastoral y estancada, en la que un joven artista busca impresionar a una chica explorando la última de las grandes ciudades, abandonada quinientos años antes. El retorno de los que eligieron explorar las estrellas, con malas noticias para los terrestres, alterará sus planes para siempre. Variación sobre uno de los temas favoritos de Clarke, que encontró su máxima expresión en 1953 en «Contra la caída de la noche» (que expandiría en 1956 como «La ciudad y las estrellas»).

«Odio» («Hate», 1961) es un cuento aparecido en If, posiblemente de los mejores de Clarke o, cuando menos, de los más memorables. Trata de la venganza de un pescador de ostras originario de la Europa soviética contra el ignoto tripulante de un vehículo espacial ruso hundido en los mares del sur tras un reingreso accidentado. Se publicó originalmente tan solo ocho meses después del histórico vuelo de Yuri Gagarin y, salvando cierto machismo inherente a la época en que se escribió, supone un testimonio de la visión humanista del autor, sobre todo en relación a la exploración espacial.

Por su parte, «Campaña de publicidad» («Publicity campaign», The Evening News, 1953) es un breve texto humorístico que, debajo de su chanza (humor negro, eso sí), esconde el pesimismo que durante esos años, los del inicio de la Guerra Fría y la amenaza nuclear, se enseñoreó de la ciencia ficción.

«El otro tigre» («The other tiger», 1953), publicado originalmente en Fantastic Universe, es uno de los tres relatos de la antología que nunca antes se habían recopilado. Hasta cierto punto es comprensible, porque resulta un poco torpe en su desarrollo, algo que compensa con su capacidad especulativa, en torno al tema de los universos paralelos (exponiendo, sin proponérselo realmente, un evento que no desentonaría en una historia basada en la mecánica cuántica… aunque partiendo de un enfoque clásico en un universo infinito).

Tampoco se había recopilado nunca con anterioridad (en una antología exclusiva de Clarke) «En las profundidades» («The deep range», Star Science Fiction Stories, 1955). Esto se debe a la circunstancia de que dos años después, en 1957, el propio autor expandió la historia hasta la longitud de novela. Habiendo leído ambas (aunque reconozco que la novela hace muchos años), he de decir que la mejor parte está recogida en este cuento seminal, que narra cómo un «pastor» subacuático protege a un rebaño de ballenas del ataque de depredador.

Por cuestiones más emocionales que literarias, «Si te olvido, Tierra» («If I forget thee, oh Earth…», Future Combined with Science Fiction, 1951), es uno de los cuentos más famosos de Clarke. Forma parte de la oleada de ciencia ficción pesimista que surgió a principios de los cincuenta, presentando una Tierra arrasada por un conflicto nuclear, combinada con la vieja aspiración astronáutica del autor, que sitúa a los únicos supervivientes del holocausto en la Luna.

Sigue uno de los cuentos más modernos de la antología, «El cielo cruel» («The cruel sky», Boy’s life, la revista interna de los Boy Scouts, que ocasionalmente publicaba ciencia ficción, 1967). También es uno de los más flojos. Trata sobre la prueba de un dispositivo antigravitatorio por parte de un científico discapacitado en el Everest. Se relaciona vagamente con los viejos intereses de Clarke (aunque a estas alturas se le nota ya bastante desactualizado y cada vez más inclinado hacia la tecnología indistinguible de la magia), pero está dirigido sobre todo hacia un final chascarrillo bastante decepcionante.

Del peor, pasamos al que podría ser el mejor cuento de la antología, «El parásito» («The parasite», Avon Science Fiction and Fantasy Reader, 1953). Un cuento que constituye tanto ciencia ficción como terror y que no desentonaría en cualquier antología de horror cósmico. No comentaré nada más sobre él, porque es uno de esos cuentos que es preferible abordar conociendo lo menos posible (tan solo que, junto con «Odio», es el que más recordaba de mi primera lectura hace muchos lustros).

A continuación llega el primero de los cuentos escritos originalmente para complementar en 1957 la antología de los «Cuentos de la Taberna del Ciervo Blanco». Se trataba de una colección de relatos de bar, un género relativamente popular en las islas Británicas, con un giro más cercano al technothriller (si el género hubiera existido en los cincuenta) que a la ciencia ficción propiamente dicha, balanceándose en el borde entre la especulación probable y la trola premeditadamente exagerada. «Los siguientes inquilinos» («The next tenants») constituye otra fábula admonitoria sobre los peligros del armamento nuclear (sin transitar por ningún terreno realmente novedoso), mientras que algo más adelante «El hombre que cribaba el mar» («The man who ploughed the sea») presenta una divertida historia que satiriza la sociedad americana al tiempo que especula con un sistema para extraer recursos del agua de mar. Ambos son, en mi opinión, de los mejores cuentos de la antología desde una perspectiva puramente literaria. A Clarke se le daban muy bien los cuentos de taberna.

«Saturno naciente» («Saturn rising», The Magazine of Fantasy and Science Fiction, 1961) es otra muestra del declive de la producción de Clarke en lo sesenta. Se trata de un cuento a mitad camino entre el recuerdo nostálgico de los inicios de la pasión por el espacio (seguramente con elementos autobiográficos) y la especulación optimista. Por desgracia, apenas deja marca y se olvida casi al instante de terminar de leerlo.

Curiosamente los dos cuentos más antiguos se sitúan casi al final de la antología. «El muro de oscuridad» («The wall of darkness», Super Science Stories, 1949) es uno de los más imaginativos, al presentar un universo de bolsillo con unas reglas muy curiosas. El héroe de la historia es el típico emprendedor soñador de Clarke, empeñado en descubrir que hay más allá de un muro gigantesco que se extiende a lo largo del ecuador de un mundo acoplado gravitatoriamente a su sol. Una buena historia con un gran concepto al que el autor no sabe sacar todo su jugo (su estilo de hard, con visión de ingeniero, no es el más adecuado para explorar sus implicaciones topológicas y metafísicas).

Con «El león de Comarre» («The lion of Comarre», Thrilling Wonder Stories, 1949), que, recuerdo, fue introducido en la edición americana en sustitución de otros tres cuentos, nos adentramos de nuevo en el terreno de relatos que anticipan «La ciudad y las estrellas», pero que todavía no están ahí. Su mayor mérito consiste quizás en anticipar la inteligencia artificial, pero aparte de eso es una novela corta que ha quedado bastante anticuada y que no ofrece nada que no pueda encontrarse con un mejor acabado en otros textos (aunque es de 1949, en realidad Clarke la escribió en 1945, justo cuando empezaba su carrera profesional).

El cierre de la antología es bastante original. Se trata de la primera compilación de un artículo falso que Clarke escribió en 1986 como sátira de la Iniciativa de Defensa Estratégica (más conocida como el Proyecto Guerra de las Galaxias) de Reagan, que se publicó originalmente en el boletín interno de la Junta de Ciencia de Defensa del Pentágono (antes de aparecer en Omni al año siguiente). «En mares de oro» («On golden seas») recupera la idea de «El hombre que cribaba el mar» y la presenta como la flamante Iniciativa de Defensa del Presupuesto, lanzada por la administración estadounidense y rápidamente copiada por los soviéticos… con resultados más bien dudosos.

En su conjunto, no puedo afirmar que «Cuentos del planeta Tierra» sea una buena muestra de lo mejor que podía producir Arthur C. Clarke. Es, más bien, una recopilación de «caras B». Eso sí, el oficio del autor hace disfrutables hasta los cuentos más… mediocres y, cuando menos, ofrece una panorámica aceptable de los intereses y la filosofía humanista de Clarke, con sus esperanzas (la ciencia y la astronáutica) y sus temores (la mala aplicación de ambas, en particular por lo que se refiere al armamento nuclear).

Personalmente, recomendaría antes «El centinela» o incluso antologías más restringidas temporalmente como «Alcanza el mañana» o «El viento del sol» (y, por supuesto, «Cuentos de la Taberna del Ciervo Blanco»). Leer a Clarke, sin embargo, nunca es una pérdida de tiempo, aunque solo sea por el modo en que supo destilar esas esperanzas y temores que caracterizaron a toda una generación. De los tres grandes de la Edad de Oro, Clarke fue el más cercano a la ciencia y los científicos de su época. Él vivió la contradicción entre los altos objetivos y la terrible concreción de los sueños tecnológicos del siglo XX y, pese a todo, nunca terminó de perder la esperanza.

Más que la especulación, terriblemente desfasada, como ocurre a menudo con los planteamientos más rigurosos, me quedaría con el trasfondo humanista de sus historias. Clarke creía fervientemente en la humanidad y, más allá de su fallos y carencias, tenía fe en que encontraría el camino para solventar sus diferencias internas y alcanzar las estrellas. Es un mensaje que sigue siendo no solo pertinente, sino me atrevería a decir que necesario.

Otras opiniones:

De Francisco José Súñer en El Sitio de Ciencia FicciónOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Las arenas de Marte (1951)El fin de la infancia (1953)Claro de Tierra (1955)Naufragio en el mar selenita (1961)2001: Una odisea espacial (1968)Cita con Rama (1973)Fuentes del paraíso (1979)Cánticos de la lejana Tierra (1986)Luz de otros días (2000) (Con Stephen Baxter)June 15, 2023

La prisión de la libertad

Aunque es conocido sobre todo por su ficción infantil y juvenil, el autor alemán Michael Ende también desarrolló su carrera en el teatro (y la ópera), la poesía o la fantasía para adultos, estando circunscrita esta faceta (aunque siempre he sostenido que «La historia interminable» es una novela tanto juvenil como adulta) a la ficción breve.

En concreto, Ende tiene en su haber dos antologías de cuentos adultos. La primera, «El espejo en el espejo», se publicó en 1984. Se trata de una colección de treinta relatos breves surrealistas, inspirados en la obra de su padre, el pintor Edgar Ende (con quien lo unió una relación complicada). El segundo no apareció sino hasta 1992, apenas tres años antes de la muerte de Ende (por un cáncer), y recibe por título el de uno de sus ocho componentes: «La prisión de la libertad» («Das gefängnis der freiheit»).

Si bien los cuentos incluidos en «La prisión de la libertad» no son estrictamente surrealistas, sí que se adentran en una realidad transformada, en la que tienen cabida las perspectivas imposibles como las que pueblan los grabados de Giovanni Piranesi o M. C. Escher. El surrealismo, sin embargo, renuncia explícitamente a cualquier tipo de explicación, mientras que se perciben una serie de temas recurrentes en los cuentos que componen esta antología (y, de hecho, hay una progresión lógica que apunta hacia la enunciación de una tesis). Así pues, más que surrealista, podemos calificarla a grandes rasgos de obra filosófica.

Caracterizar esa filosofía es algo un poco más complejo y, sinceramente, no me considero lo bastante formado en el particular para poder delinear más que unos principios generales. Así, por ejemplo, sabemos que Michael Ende estuvo desde muy joven asociado a la antroposofía de Rudolf Steiner y, leyendo su obra, se perciben ideas provenientes de la thelema (aunque en las pocas ocasiones en que mencionó esta circunstancia, rechazó categóricamente cualquier relación con Aleister Crowley, remontando esos principios filosóficos hasta François Rabelais (autor de los libros de Gargantua y Pantagruel). La mejor forma de exponer estas conexiones consiste en realizar un repaso por los ocho cuentos que componen la antología.

«La meta de un largo viaje» («Einer langen reise ziel»), por ejemplo, ejemplifica esta búsqueda de la auténtica voluntad contando la historia de Cyril Abercomy, el hijo de un rico comerciante, educado de un moco poco convencional y poseedor de una personalidad bien adentrada en la sociopatía. El objetivo de su vida se le presenta al descubrir un cuadro que le obsesiona y desde ese momento dedica todos sus esfuerzos a encontrar el lugar que representa. Se trata de una búsqueda que cuestiona la esencia misma de la realidad (y del arte como reflejo de la misma) y que resulta tan fascinante como deleznable, porque no hay traición o villanía que no esté dispuesto a realizar por alcanzar esa meta que, espera, le dé sentido.

La alteración de la realidad también está presente en «El pasillo de Borromeo Colmi» («Der korridor des Borromeo Colmi»), uno de los cuentos ambientados en Italia (país donde vivió durante muchos años con su primera mujer), que juega con las perspectivas imposibles de los grabados de Giovanni Battista Piranesi, al describir un pasillo en un palacete que redefine el concepto de punto de fuga.

Esa misma magia geométrica (tan propia de Escher) reaparece en un contexto mucho más turbio en «La casa de las afueras» («Das haus an der peripherie»), en la que Ende se retrotrae a su infancia, durante los años del fascismo (su padre, como pintor surrealista, fue represaliado y el propio Michael tuvo que huir para evitar ser reclutado, uniéndose a la resistencia interna), para hablar de una casa frecuentada por importantes figuras del partido que tan solo parece tener exterior, pues todo lo que entra por la puerta principal reaparece al instante por la posterior de acuerdo con los experimentos de dos hermanos… aunque para los visitantes de la cúpula del partido sí que parece conducir a algún sitio, lo que se pone de manifiesto cuando cerca de la derrota final varios de ellos entran en la casa y el lugar donde se alzaba desaparece como si nunca hubiera existido (quizás una crítica de Ende hacia las responsabilidades todavía no resueltas del régimen Nazi).

Las geometrías imposibles retornan por tercera vez con «Sin duda algo pequeño» («Zugegeben etwas klein»), en la que un turista alemán en Roma acaba siendo invitado a subir al cochecito de una familia de lo más pintoresca. En contra de lo minúsculo de su apariencia externa, el coche en el interior no solo posee espacio de sobra para todos, sino habitaciones enteras, dormitorios, cocinas… ¡e incluso un garaje para guardarse a sí mismo!

A partir de este punto, la antología empieza a cobrar un talante más filosófico, al tiempo que se perciben de forma más evidente las influencias literarias de Ende. Por ejemplo, «Las catacumbas de Misraim» («Die katakomben von Misraim») hacen pensar de inmediato en Borges y su cuento «La biblioteca de Babel» (aunque iconográficamente volveríamos a adentrarnos en el imaginario de Piranesi y sus «Prisiones imaginarias»). Aquí el universo entero es un mundo subterráneo, cuyos habitantes cavan incansablemente siguiendo las órdenes del Gran Ordenador (una voz constante en sus cabezas). El protagonista rompe esta dependencia y se embarca en una búsqueda personal por la verdad (que bebe también de la filosofía platónica). A lo largo de su periplo se enfrentan la incertidumbre de la libertad frente a la comodidad de la mentira, un tema que será recurrente a lo largo de toda la segunda mitad de la antología.

En «Notas de Max Muto, viajero por el mundo del sueño» («Aus den aufzeichnungen des traumweltreisenden Max Muto») Ende se adentra en un género muy poco frecuentado en las últimas décadas, el de la fantasía onírica, para narrar la exploración de una ciudad fantástica (¿referencia quizás a Italo Calvino?), como requisito para regresar al «mundo real». ¿Pero desea realmente abandonar el mundo del sueño? ¿No se habrá convertido el medio en un fin? El camino puede erigirse en destino por medio de un ejercicio de voluntad.

«La prisión de la libertad» («Das gefängnis der freiheit») no da por casualidad título a la colección, porque en este relato, narrado según el estilo de un cuento de las Mil y Una Noches, se plasma quizás de forma más directa la filosofía personal de Ende y en particular un concepto extraído directamente de la antroposofía de Steiner, que es la posibilidad de controlar no mediante la coerción, sino a través de ofrecer a alguien indeciso una multiplicidad de opciones, de modo que sus propios titubeos lo mantengan prisionero.