Sergio Mars's Blog, page 13

January 7, 2023

Cantos estelares de un viejo primate

James Tiptree Jr. nació en 1967, a la edad de cincuenta y dos años. Hasta entonces, solo había existido Alice Bradley Sheldon, quien tras desempeñar distintos trabajos, incluyendo un breve período como analista de la CIA, acababa de completar un doctorado en psicología experimental. Aquel misterioso Tiptree pronto adquirió un gran reconocimiento por sus relatos y novelas cortas, que conformaron sus dos primeras compilaciones: «A diez mil años luz» (1973) y «Mundos cálidos y otros» (1976), obteniendo en 1974 su primer premio Hugo (por la novela corta «La muchacha que estaba conectada«) y su primera Nebula (por el cuento largo «Amor es el plan, el plan es la muerte»).

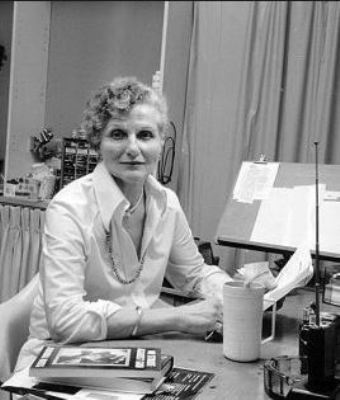

Desde el principio hubo cierta especulación sobre quién podía esconderse detrás del seudónimo de James Tiptree Jr. y a partir al menos de 1969, por las temáticas que trataba, comenzaron a circular rumores sobre su posible adscripción genérica, aunque la noción de que pudiera no ser un hombre era generalmente rechazada por las principales figuras de la época. Entonces, a finales de 1976, Alice cometió un pequeño desliz y pronto la noticia se expandió como la pólvora por la comunidad de aficionados: James Tiptree Jr. era de hecho una mujer, se llamaba Alice B. Sheldon (con lo cual también quedó desvelado su pseudónimo secundario de Racoona Sheldon) y sí había trabajado en inteligencia, aunque por entonces estuviera retirada.

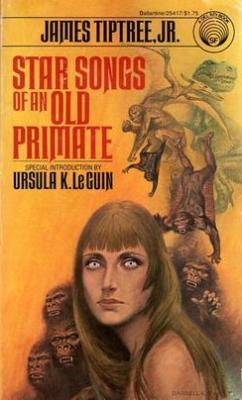

Fue en este contexto que se publicó «Cantos estelares de un viejo primate» («Star songs of an old primate»), su tercera antología, que recopilaba cuentos publicados originalmente entre 1969 y 1976 (sobre todo entre 1974 y 1976). El prólogo fue obra de Ursula K. Le Guin, amiga epistolar de James Tiptree, a quien había considerado, como casi todos, varón. Para sorpresa de la principal interesada, no hubo un cambio apreciable en la recepción por parte del público de su obra, así que, tras un breve período de dudas, retomó su pseudónimo principal (abandonando el de Racoona Sheldon), que siguió empleando por otra década (y bajo el cual publicó su primera novela, «En la cima del mundo»), aunque en general suele considerarse esta segunda etapa de menor calidad e impacto.

Centrándonos en el contenido de la antología, destacan dos novelas cortas, la multipremiada «Houston, Houston, ¿me recibe?» (1976), merecedor del Hugo y del Nebula y tercera en la votación de los Locus, y «Un momentáneo sabor de existencia» (1975), finalista del Nebula (siendo derrotada por la muy inferior «El regreso del verdugo», de Roger Zelazny, que acabaría formando parte del fix-up «Mi nombre es legión«). Junto con ellas, cinco relatos de diversa extensión (un par de ellos muy breves) y también de una calidad dispareja. Para analizar todo ello, he decidido empezar casi por el final, exponiendo mis impresiones globales, porque pienso que son relevantes para explicar el impacto que ha tenido en mi la antología.

En este sentido, lo primero que tengo que expresar es que «Cantos estelares de un viejo primate» se me ha antojado una obra brutalmente pesimista, hasta el punto de hacérseme por momentos opresiva. Yo pensaba que Disch era el colmo de la desesperanza, pero narraciones como «Su humo se elevó para siempre» o «Un momentáneo sabor de existencia» abren una ventana a un lugar tan frío y oscuro que provoca estremecimientos. Luego, documentándome, descubro que fue por esas fechas que Alice Sheldon empezó a compartir sus intenciones suicidas (aunque según sus biógrafos la depresión había sido una constante en su vida), un propósito que acabó verificándose tan solo una década después.

Al parecer, ciertos problemas de salud pudieron propiciar en parte dicho desenlace, pero los motivos subyacentes debían de ser más personales y leyendo los cuentos recogidos en esta antología resulta factible aventurar aunque solo sea una hipótesis, porque si el gran tema de Philip K. Dick fue la duda continua en torno a la naturaleza de la realidad, el núcleo central de la ficción de James Tiptree Jr. parece ser la duda respecto a su propia identidad de género y orientación sexual. Esto resulta ya evidente en el más antiguo de los relatos de la compilación, «Tu corazón haploide» (1969, pero escrito en 1967). Se trata de un cuento muy en la línea del Ciclo Hainish de Ursula K. Le Guin, en la que un representante de la Tierra está investigando un mundo recién descubierto para determinar si a sus habitante se les puede considerar humanos. Es una cuestión meramente técnica, que tiene que ver exclusivamente con la posibilidad de mestizaje, pero las razas candidatas se lo toman como una cuestión fundamental y en Esthaa, además, guardan un secreto que no desean que aflore en modo alguno.

Tiptree especula con una biología sexual alternativa, lo que le permite plasmar metafóricamente en ese escenario alternativo no solo conflictos de género (con una fase diploide dominante y claramente masculina y otra haploide, generadora y agostada por completo tras la reproducción en clara referencia a la menopausia), sino también le queda espacio para criticar (o tal vez solo desmarcarse de) la heteronormatividad. Tras ella llega una suerte de relatillo-puente, «Y así sucesivamente» (1971) que me ha dejado absolutamente frío (ni siquiera soy capaz de determinar si está bien traducido o no).

Pasamos pues a la historia que quizás sea la más deprimente de la antología: «Su humo se elevó para siempre» (1974). En buena medida, no parece en absoluto un cuento de ciencia ficción o fantasía. Nos muestra tres momentos en la vida de un hombre, que desde las promesas (a la postre incumplidas) de la juventud nos conduce inexorablemente hacia el fin de todos los anhelos, la decepción última y definitiva, la disolución en la nada. Y sin tiempo para recuperarnos llega la novela corta más extensa de «Cuentos estelares de un viejo primate», «Un momentáneo sabor de existencia» (1975), que la propia Tiptree nos señala como una reelaboración, más madura, de los temas que ya abordó siete años antes en «Su corazón haploide».

Aquí nos encontramos con un tema relativamente tradicional, el de una nave de exploración, la Centauro, enviada para buscar a la desesperada un planeta que pueda acoger el exceso de población de la Tierra. Habiendo llegado al sistema estelar objetivo y habiendo sido ya explorados y descartados dos planetas, el tercero parece constituir la última esperanza de la expedición (y quizás de la humanidad). La cuestión, sin embargo, resulta peliaguda, pues en la nave enviada de avanzadilla ha regresado una única tripulante, junto con una muestra de la vida superior vegetal del nuevo mundo. Sus informes hablan de un auténtico paraíso, pero hay discrepancias en su relato que invitan a afrontar la cuestión con cautela.

«Un momentáneo sabor de existencia» es una narración que poco a poco va subvirtiendo las expectativas del lector. Toma ese planteamiento relativamente tópico y lo retuerce, combinando la especulación brillante de «Su corazón haploide» (llevada a un nivel superior) con el frío y aterrador vacío existencial de «Su humo se elevó para siempre», al tiempo que sigue plateándose dudas sobre la identidad de género, la sexualidad, la influencia de todo ello sobre nuestra psicología y nuestra esclavitud frente a los condicionantes biológicos, no siendo ajeno a todo ello un ánimo iconoclasta que se plasma en una relación incestuosa, tal vez como ataque definitivo contra los convencionalismos sexuales.

Es una narración tan potente y su final supone un golpe tan demoledor que, por comparación, el resto de la antología se antoja un poco decepcionante, algo que afecta de modo particular a la famosa novela corta «Houston, Houston, ¿me recibe?» (1976). En ella, una nave de exploración circumsolar, la Pájaro del Sol, está regresando a la Tierra después de completar su pasaje cercano en torno a la estrella. A bordo viajan tres astronautas, todos ellos hombres, por supuesto. Decir mucho de la trama es contraproducente. Baste con comentar que no están regresando exactamente a casa y que los cambios ocurridos en su ausencia son profundos y significativos. Tras un inicio premeditadamente confuso, la historia empieza a desarrollarse con un ritmo perfectamente medido, que va espaciando sus revelaciones a la perfección… hasta que nos acercamos al final y parece como si a Tiptree le entraran las prisas y, lo que es peor, dejara de confiar en la sutileza y buscara transmitir su mensaje a través de una exageración casi paródica.

Este problema se agrava con «El psicólogo que no quería maltratar a las ratas» (1976), un relato casi autobiográfico, pues retrotrae a la propia tesis de Alice B. Sheldon, con una denuncia de ciertas prácticas de la psicología experimental de la época que por entonces empezaba a denunciar el incipiente movimiento animalista. El principio y el final de la historia, sin elementos fantásticos, constituyen una narración exagerada de nuevo hasta el extremo de la parodia, muy en la línea de la contemporánea «Doctor Rat«, de William Kotzwinkle. Hay un segmento central, sin embargo, donde lo fantástico se apodera de la historia (aunque existe la posibilidad de que todo se deba a una intoxicación), que alcanza cotas notables de lirismo y que demuestra que en estas lides la evocación y la sutileza funcionan mejor que un ataque frontal. Para concluir, «Ella espera a todos los nacidos» (1976) es otro cuento (breve) que parece de relleno y que, en cualquier caso se me antoja excesivamente críptico y desenfocado (planea sobre él, de nuevo, la incertidumbre respecto a la idoneidad de la traducción).

En conjunto, «Cantos estelares de un viejo primate» no constituye exactamente una antología redonda por encontrarse eminentemente desequilibrada y, dependiendo del estado de ánimo con que se aborde, su pesimismo existencial podría llegar a hacerse excesivamente opresivo. Sus mejores pasajes, sin embargo, alcanzan un nivel extraordinario y, aunque al principio cuesta un poco reajustar las expectativas, «Un momentáneo sabor de existencia» justifica por sí sola toda la antología.

Para concluir, me gustaría indagar un poco más en el tema que por cuestiones extraliterarias acabó marcando la edición de «Cuentos estelares de un viejo primate» y que, en el fondo, constituía la fuente de la que se nutría la creatividad de Sheldon/Tiptree. Me estoy refiriendo, por supuesto, a su identidad de género/sexual. Hasta el día de hoy hay una gran incertidumbre en torno a este asunto. En 1977, lo único que se tuvo en cuenta fue que James Tiptree Jr., de quien se presumía que era un hombre, resultó ser una mujer. Ahora, en 2023, esa visión se me antoja un poco simplista. Leyendo los cuentos reunidos en esta antología, no puedo sino pensar que la realidad de Alice Bradley Sheldon difícilmente podría describirse por medio de una categorización estrictamente binaria (diploide, en términos de la antología). ¿Bisexual, lesbiana reprimida, un hombre trans? Imposible saberlo. Ella misma no lo sabía (o no lo aceptaba).

No sé lo suficiente de la vida y obra de Alice Sheldon/James Tiptree para ir más allá en mi análisis (os recomiendo, sin embargo, este artículo de Lola Robles, que sabe más sobre el asunto que yo), pero sí que puedo afirmar que James Tiptree Jr. fue más que un simple pseudónimo, casi podría considerarse un alter ego, y que la pérdida de su existencia independiente debió de marcar profundamente a la autora. Se suele hacer mucha burla de la opinión expresada por Robert Silverberg (quien, por cierto, fue el editor de muchos de los textos de Tiptree, incluyendo «Un momentáneo sabor de existencia») en el prólogo de «Mundos cálidos y otros», donde afirmó que la escritura de Tiptree era indudablemente masculina… y lo cierto es que quizás no andaba tan desencaminado. Lo que tal vez le faltaba (a él y a la propia Alice Sheldon) era un marco más amplio sobre el que interpretar el género y la sexualidad humanos. Quizás era inevitable que fuera un/a autor/a como James Tiptree/Alice Sheldon quien comenzara a cuestionar la artificialidad de esas categorizaciones estrictas.

Un último apunte a cuenta del título de la antología: «Cantos estelares de un viejo primate», que no tiene nada que ver con ninguno de los textos incluidos en su interior. En inglés, «old primate» es una categorización totalmente asexuada (mucho más neutra que «human», que después de todo incluye la partícula «man»), que podría aplicarse a cualquiera, ya sea hombre o mujer, de determinada edad. Exactamente eso era lo que quizás pedía Alice Sheldon, que no se juzgara su obra como masculina o femenina, sino simplemente como humana.

Otras opiniones:

De Lola Robles en FantástikasDe Jaime en El Jardín del Sueño InfinitoOtras obras de la misma autora reseñadas en Rescepto:

A diez mil años luz (1973)La muchacha que estaba conectada (1973)December 30, 2022

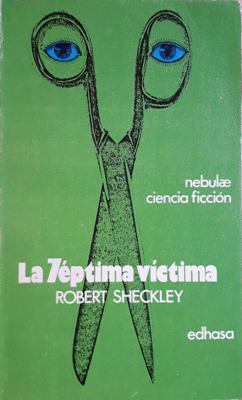

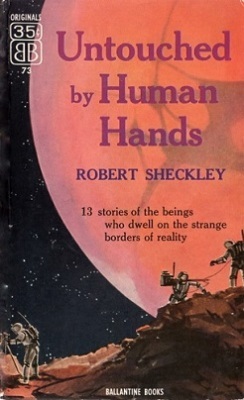

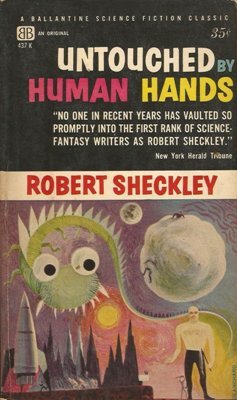

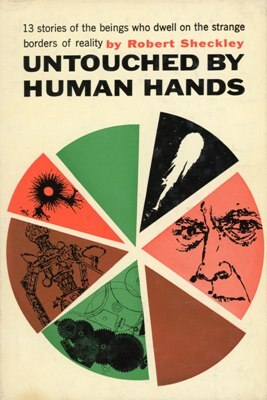

La séptima víctima

Robert Sheckley irrumpió en la ciencia ficción en 1952. Como muchos compañeros de «promoción», pronto destacó como cuentista, logrando vender numerosas historias a las revistas de la época. Diez aparecieron en 1952 y nada menos que treinta y dos en 1953. Ante este volumen ingente, no es de extrañar que pronto publicara la primera de sus diez antologías (a las que han de añadirse varios volúmenes recopilatorios): «Untouched by human hands» (1954), que no sería traducida al español sino hasta 1977, ya con el título con el que más se conoce a nivel internacional, «La séptima víctima».

El volumen incluye trece cuentos, solo dos de ellos de 1952 y el resto publicados originalmente a lo largo de 1953. Seis de ellos habían aparecido por primera vez en las páginas de la Galaxy (la revista favorita de Sheckley por esas fechas). Durante estos primeros compases de su carrera, era todavía un autor joven a la búsqueda de un estilo propio. La cuestión es que casi lo mismo podía decirse de la propia ciencia ficción. Tras la Segunda Guerra Mundial, y en particular tras el estallido de la primera bomba atómica, se habían empezado a experimentar cambios drásticos en el panorama del género. El optimismo desbordado y la tecnofilia de los años treinta y principios de los cuarenta fue dando paso a una ficción con una orientación más social y, poco a poco, más literaria. Abanderando esta revolución estaba precisamente Horace L. Gold al frente de Galaxy.

Sheckley fue uno de los autores que buscaron explorar esos nuevos límites. Junto con otros grandes cuentistas de esta época como Theodore Sturgeon, Ray Bradbury, Philip K. Dick, Walter M. Miller o Algis Budrys configuraron poco a poco esa nueva ciencia ficción que, por diferenciarla de la precedente, se ha dado a veces en etiquetar como de la Edad de Plata (y que fue conduciendo hacia la New Wave, aunque eso es otra historia). Como en muchos otros casos, la frontera entre ciencia ficción y fantasía quedaba diluida, perdiendo importancia el cómo, el elemento tecnológico, frente a la experiencia humana, una experiencia multifacética, lindante en ocasiones con el absurdo, lo que lo fue escorando poco a poco hacia la comedia aunque, al menos en estos primeros años, era un humor más satírico que paródico, con un cierto poso oscuro.

Esto, que acabaría convirtiéndose en un sello personal, no está presente en todos los relatos (aunque sí en «El costo de la vida», «El altar», «Forma», «El hombre afectado», «Alimentos y venenos», «Los deseos del rey», «Los demonios» y quizás «Ritual»), ni es tampoco el único elemento unificador. Así, nos encontramos también a menudo con que Sheckley obliga al lector a asumir una perspectiva extraña, que contempla con curiosidad, incomprensión e incluso disgusto al ser humano (esto ocurre en «Monstruos», «Forma», «Los demonios», «El especialista», «Ritual» o «Las quietas aguas del espacio»), mientras que en otras ocasiones busca justo lo contrario, normalizar a través de la perspectiva más anodina posible una experiencia extraña («El altar», «El hombre afectado», «Los deseos del rey», «La voz», «Los demonios», «La séptima víctima»)… a veces, por supuesto, parece hacerlo todo a la vez (nótese cómo he incluido «Los demonios» en las tres listas, lo cual a priori podría parecer imposible).

Tomando un poco más de perspectiva, quizás el auténtico hilo unificador sea la originalidad. Si descartamos «El costo de la vida» (que tiene un sabor moralizante muy del agrado de la Edad de Oro), nos encontramos con una serie de cuentos cuyo planteamiento oscila entre lo ingenioso y lo absolutamente genial, hasta el punto de que en muchos casos mantienen esa capacidad de asombrar setenta años después (y si en algo quedan fechados, quizás sea en el trauma postbélico que se aprecia en muchos de ellos y que es una característica muy concreta de la ciencia ficción de aquellos años). Poco elogio mayor que ese podría hacerse de esta antología.

Si tuviera que destacar alguno, probablemente me decantaría por «La voz» («Warm»), un relato breve que empieza con un tono ligero y va poco a poco descendiendo hacia una pesadilla existencial de la que el propio Philip K. Dick se hubiera sentido orgulloso. Más característicos quizás, aunque igual de innovadores, podrían mencionarse «El hombre afectado» («The impacted man») y «El especialista» («Specialist»), que junto con «La voz» ejemplifican también esa capacidad de Robert Sheckley de cambiarte sobre la marcha el tono del cuento para pillarte por sorpresa no necesariamente con un giro final (aunque algo de eso hay a veces), sino sobre todo llegando a un destino que difícilmente podría haberse previsto al arrancar la historia.

Curiosamente, ni el cuento que daba originalmente título a la recopilación (traducido aquí como «Alimentos y venenos»), ni «La séptima víctima», con el que se distribuyó internacionalmente, son muy destacados, siendo ambos superados en su propio terreno por otros textos de la antología. «Alimentos y venenos» simplemente fue el último cuento publicado por Sheckley en 1953 y constituye una crónica vagamente humorística sobre unos astronautas desesperados buscando comida en un gran almacén alienígena. Por su parte, el gran mérito de «La séptima víctima», con su futuro cercano en el que el asesinato es una actividad legal y estructurada, consiste en que sirvió de inspiración para la película italiana «La décima víctima», de Elio Petri, con Marcello Mastroianni y Ursula Andress.

El propio Sheckley se encargó de escribir la novelización del guion ese mismo 1965 y más de veinte años después lanzaría dos secuelas: «Victim prime» (1987) y «Hunter/victim» (1988). También cabe mencionar cómo ese mismo concepto del cazador (o cazadores) y la presa, ligeramente alterado, pasaría a formar parte en 1959 de la primera novela de Robert Sheckley, «Immortality, Inc.» (por no hablar de cómo sirvió sin duda de inspiración a Stephen King cuando escribió «Perseguido» en 1982).

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Immortality, Inc. (1959)December 26, 2022

Bedknobs and broomsticks (La bruja novata)

Pese a su relativamente escasa producción, Mary Norton es una de las más destacadas autoras británicas de fantasía infantil, gracias al enorme impacto que ha tenido la adaptación de su obra al cine, en especial por lo que respecta a la saga de los Borrowers (cuyos dos primeros libros se tradujeron al español como «Los incursores»). Antes de ello, sin embargo, obtuvo prominencia gracias a la adaptación en 1971 de sus dos primeras novelas cortas por parte de Disney en la película mixta de acción real y animación «La bruja novata».

La primera historia fue publicada por primera vez en los EE.UU. en 1943 como libro ilustrado bajo el título «The magic bedknob«, que fue ampliado en 1944 para su edición en el Reino Unido como «The magic bedknob; or, who to become a witch in ten easy lessons«. Tres años más tarde, en 1947, apareció su secuela, «Bonfires and broomsticks«, y en 1957 se editaron ambas en una edición ómnibus como «Bedknob and broomstick». Esta publicación llamó la atención de Walt Disney, quien se encontraba enfrascado en el arduo proceso de adquisición de los derechos cinematográficos de «Mary Poppins», que decidió comprar también los de la historia de Mary Norton como plan B. Finalmente, las negociaciones con P. L. Travers fructificaron y se acabó juzgando la historia de la bruja novata demasiado parecida al gran éxito de 1965 como para adaptarla de inmediato (eran otros tiempos). Finalmente, en 1971 fue producida por básicamente el mismo equipo que había trabajado en «Mary Poppins» (aunque sin obtener la misma repercusión inicial, pese a hacerse con el Oscar de efectos especiales). Esto propició un último cambio de título, pasando ambos sustantivos al plural como «Bedknobs and broomsticks«, que se ha mantenido en la mayor parte de las ediciones subsiguientes.

Antes de entrar en detalles sobre la historia, conviene mencionar que, más que adaptación, habría que considerar la película como meramente inspirada por las novelas de Norton. En parte se debe a razones históricas (que comentaré más adelante), en parte a la necesidad de crear una trama más cohesionada, en parte por motivos más… circunstanciales (básicamente, explotar la técnica de inserción de imagen real en entornos animados).

«The magic bedknob» arranca con tres niños (Paul, Carey y Charles) de diez, nueve y seis años que están viviendo en casa de una anciana tía en el campo (apenas se menciona, pero estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y aunque el Blitz había terminado dos años antes, se trata de una clara referencia a la experiencia que habían sufrido recientemente muchos niños londinenses). Resulta que una vecina, Miss Price, es una aprendiz de bruja y tiene la mala suerte de caer de su escoba mientras está practicando el vuelo, lastimarse un tobillo y ser descubierta por los pequeños Wilson. Para comprar su silencio, Miss Price accede a proporcionarles un objeto mágico, un pomo de cama que, enroscado de determinada manera en su lugar, les permitirá viajar a cualquier lugar que deseen en el espacio o en el tiempo.

En el primer tomo tan solo les da para una accidentada visita a Londres, con el propósito de ver a su madre, que acaba con su detención en un cuartelillo de la policía de donde logran escapar finalmente (al lograr acceder a la cama), pero sin haber conseguido su propósito. La segunda aventura, ya con Miss Price de acompañante, empieza un poco mejor en una paradisiaca isla de los Mares del Sur, aunque a la postre terminan atrapados por una tribu de caníbales de quienes escapan gracias a los hechizos de la bruja novata. La experiencia, sin embargo, le resulta tan traumática que opta por abandonar los estudios arcanos, al tiempo que los niños son devueltos a la ciudad por echar a perder la cama (que quedó medio sumergida en el mar al cambiar la marea).

«Bonfire and broomsticks» se ambienta dos años después. De nuevo los niños han de refugiarse en la campiña y en esta ocasión son acogidos en la casa misma de Miss Price, quien parece atenerse a su propósito de renunciar a la magia. Los niños, sin embargo, consiguen convencerla de realizar un último viaje, en el tiempo en esta ocasión, y acaban perdidos en pleno siglo XVII, a tan solo unos días de que se desencadene el Gran Incendio de Londres… encontrando la ayuda de Emelius, un nigromante de pega que se llevan de vuelta al siglo XX. Esta segunda novela corta es más elaborada que la primera. Abandona la estructura episódica y juega además con los puntos de vista y las elipsis narrativas para ofrecer una historia mucho más sólida.

En conjunto, sorprende quizás que sobre esa aventura fantástica e imaginativa sobrevuele cierta oscuridad que tiñe el conjunto con una vaga promesa de amenaza. En la primera parte, sobre todo, las peripecias de los niños podrían calificarse incluso de negativas. A la postre, todo sale bien, pero ha habido auténtico peligro e incluso al final de la segunda historia una insinuación de tragedia y un amago de violencia que no solemos relacionar con la literatura infantil (10-12 años).

La razón de todo ello podríamos encontrarla en las fechas en que se escribió y publicó (recordatorio: 1943-1947). Aunque nunca se hace mención explícita a ello en los textos, cabe recordar que durante el período que abarcan los libros el Reino Unido (y los EE.UU., donde vivía por entonces Mary Norton), se encontraban inmersos en la II Guerra Mundial. «Bedknobs and broomsticks» supone en cierta forma una fantasía escapista (por cómo evita mencionar todas esas circunstancias), pero al mismo tiempo trata sobre el trauma de los niños, alejados de sus familias por su propia seguridad, bajo la amenaza no tanto de caníbales, sino de las bombas u obligados a lidiar con la muerte de algún ser querido.

Vuelvo a la película, que se estrenó, como avanzaba, en 1971. Casi treinta años después, hacía falta abordar la cuestión de la guerra de forma más directa, así que, entre otros cambios, los niños sí que están siendo explícitamente evacuados del Blitz y el clímax final versa sobre desbaratar con ayuda de la magia una invasión de tropas alemanas. No es mala opción. El problema es que dentro de la misma película conviven segmentos con tonos muy diferentes, lo que la penalizó durante su comercialización original (desde entonces, sin embargo, ha ido obteniendo cierto estatus menor de película de culto).

En 2019, cumplidos 75 años, se entregaron los premios retroHugos 1944, correspondientes a obras publicadas en 1943, y «The magic bedknob» obtuvo una nominación como mejor novela corta, aunque a la postre perdió contra «El Principito», de Antoine de Saint-Exupéry (que se impuso también a «La búsqueda onírica de la desconocida Kadath«, de H. P. Lovecraft).

Otras opiniones:

En Las Inquilinas de NetherfieldDe Marta en El Rincón de MarlauDecember 20, 2022

Las crónicas de McAndrew

En 1977, para superar el duelo por el fallecimiento de su esposa, el físico Charles Sheffield (consultor externo de la NASA y científico jefe de la Earth Satellite Corporation) comenzó a publicar relatos de ciencia ficción. Lo que en principio debía constituir una mera distracción, acabó deviniendo en una segunda carrera, que se desarrolló a lo largo de los veinticinco años siguientes con un éxito notable, orientándose, como no podía ser de otra manera, hacia la ciencia ficción dura.

Entre sus primeras creaciones se cuenta el genial físico Arthur Morton McAndrew, aparecido originalmente en el cuento «Vector de muerte» (Galaxy, marzo de 1978). A lo largo de los cinco años siguientes (período durante el que alcanzó la notoriedad dentro del campo de la ciencia ficción gracias a la publicación en 1979 de «La telaraña entre los mundos«), Sheffield publicó otros cuatro relatos largos/novelas cortas, tres en las páginas de Analog y el último en The Magazine of Fantasy & Sciencie Fiction, recopilándolos en 1983 como «Las crónicas de McAndrew» («The McAndrew chronicles»).

Desde los mismos inicios de la ciencia ficción (al menos desde Verne, aunque podemos quizás retrotraerlo hasta la literatura gótica de E.T.A. Hoffmann y Mary Shelley), la figura del científico genial ha sido un arquetipo recurrente. Este personaje asume generalmente una de dos manifestaciones. La primera es la del científico o ingeniero adelantado a su tiempo, polímata y poseedor de los más elevados principios éticos, que fue evolucionando hacia una figura heroica en la literatura pulp (siendo quizás su máximo exponente Doc Savage, el Hombre de Bronce). La segunda es su a menudo antagonista, el científico loco, quien considera su intelecto superior como carta blanca para cometer cualquier tipo de atrocidad en pro de los intereses o ideología personales. Por supuesto, el uso y abuso de ambos modelos acabó caricaturizándolos, hasta el extremo de transformarlos en poco menos que superhombres, igual de capaces de llevar a cabo increíbles saltos intuitivos como de ejecutar proezas físicas.

Se nota, sin embargo, que al contrario de lo que ocurre con otros muchos escritores, Sheffield sí que conoció a un par de genios en persona, porque su descripción de McAndrew es muy realista. Con lo cual no quiero decir que no esté un poco idealizado. Después de todo, le adjudica un intelecto y una competencia teorizadora al nivel de Newton o Einstein. Ello no es óbice para que, pese a todo, acabe siendo posiblemente uno de los genios científicos más creíbles de la historia de la ciencia ficción.

El que el propio Sheffield fue un científico de cierto nivel ayuda, además, a que la base especulativa sobre la que se asientan las distintas historias fuera de rabiosa actualidad. La ya mencionada primera historia, por ejemplo, de 1977, se basaba en avances especulativos en torno a agujeros negros que databan de 1973, aunque la recopilación realmente despega con la segunda crónica, «Momento de inercia», de 1980, en la que nos encontramos ya con astronaves capaces de acelerar a 100 G sin matar a sus tripulantes. Agujeros negros en rotación de los que extraer energía, motores iónicos que explotan la energía de vacío, materia ultradensa estabilizada mediante campos electromagnéticos, planetas errantes propuestos por soluciones parciales del Problemas de los Tres Cuerpos, biomoléculas originadas en el Halo cometario… Todo un entramado especulativo, basado en las investigaciones de científicos como Stephen Hawking, Fred Hoyle o Roy Kerr, llevadas un paso (o dos) más allá de lo que la ciencia estricta permite (al final se incluye un apéndice técnico que separa ciencia estricta de ciencia ficción especulativa).

Estructuralmente, las historias de Sheffield son bastante simples. Como otros autores antes que él, aborda la dificultad de fabular sobre una mente casi sobrehumana optando por un punto de vista externo. En este caso, el de la capitana Jeanie Roker (una persona instruida, pero lejos del nivel de McAndrew). Lejos, sin embargo, de ser un pasivo doctor Watson, Jeanie reclama su cuota de protagonismo, resultando también en ocasiones el factor capaz de salvar una situación comprometida (bien sea aportando dosis de sentido común, bien explotando sus habilidades como piloto).

En cada una de las historias (crónicas), el conflicto resulta claramente expuesto y su resolución esquiva innecesarias piruetas estilísticas. Aquí lo que importa es la fascinación por lo novedoso, la llamada de los descubrimientos y el atractivo de la ciencia puntera aplicada. Al contrario que autores como Hal Clement o Robert L. Forward, Sheffield no busca tanto establecer un juego con un público especialista como explorar las posibilidades de un desarrollo científicamente riguroso, pero sin renunciar a la aventura, de un modo reminiscente a la Edad de Oro. En ese sentido, leer «Las crónicas de McAndrew» constituyó un anticipo de lo que los años ochenta y su redescubierta fascinación por los avances científicos traerían (e incluso hoy, casi cuarenta años después, aunque parte de lo que cuenta ha entrado a formar parte del acervo conceptual de la ciencia ficción y ya no resulta tan sorprendente, sigue manteniendo todo su atractivo para quienes nos gusta ese tipo de cuento-problema).

No entraré en mayor detalle sobre las historias (son cinco, las ya mencionadas «Vector de muerte» y «Momento de inercia», junto con «Todos los colores del vacío», «La cacería del Manna» y «El planeta errante»). Tan solo indicaré como curiosidad que, siendo el principal obstáculo los desafíos naturales del universo, el auténtico antagonismo suele recaer en burócratas y/o políticos, retratados invariablemente en los términos más negativos. Ahí también se nota que está hablando la voz de la experiencia.

Tras la publicación de «Las crónicas de McAndrew», Sheffield amplió en varias ocasiones las aventuras de McAndrew y Jeanie Roker, primero con «The hidden matter of McAndrew» (1992) y «The invariants of nature»(1993) (situadas cronológicamente antes que «El planeta errante»), que se recopilaron junto con las anteriores en «One man’s universe» (1993); a continuación con «With McAndrew, out of focus» y «McAndrew and the fifth commandment» (ambas de 1999), que propiciaron la publicación de «The compleat McAndrew» (2000); y por último con el relato «McAndrew and the LAW», publicado póstumamente en 2004. Todos ellos siguen inéditos en español.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La telaraña entre los mundos (1979)La odisea del mañana (1997)December 16, 2022

Espejismo

Louise Cooper fue una de las autoras de fantasía más interesantes de los años ochenta y principios de los noventa. En una época en la que se verificó una notable juvenilización del género, así como una enorme influencia de los juegos de rol a través del auge de la literatura franquiciada, la suya fue una voz con algo más de personalidad propia. Si bien para triunfar tuvo que adaptar su estilo para encajar en los esquemas comerciales imperantes, siempre logró imprimir a su ficción un toque distintivo que la elevaba por encima de la media.

Otra característica de su obra es la influencia de Michael Moorcock, algo que se aprecia en su huida del simple maniqueísmo del bien contra el mal, lo que a su vez comportaba unos personajes no tanto blancos o negros como con ciertos tonos de grises. Eso, junto con la renuncia al omnipresente Camino del Héroe (en un sentido tanto figurado como literal), la hicieron en cierto modo adelantada a su época, como queda de manifiesto en «Espejismo» («Mirage», 1987).

Cooper acababa de disfrutar de su primer gran éxito con la trilogía del Señor del Tiempo (1986) y faltaban dos años para que diera inicio a su otra gran serie, la de Índigo. En ese intervalo publicó dos novelas de fantasía autoconclusivas, esta y la juvenil «The thorn key» (a medida que fueron pasando los años, Cooper se fue decantando más y más por la literatura juvenil). En «Espejismo» nos traslada a un escenario bastante contenido en escala y muy típico en su producción por lo que respecta a la ambientación en una costa indeterminada. Allí se alza la ciudad de Haven, que nueve años atrás fue parcialmente destruida por un terrible ejército surgido del mar.

La extraña conjunción lunar que propició aquel evento está a punto de repetirse, de modo que la princesa reinante, Simorh invoca una poderosa magia para recuperar del lejano pasado la semblanza de un paladín, Kyre, el Lobo del Sol, atendiendo a una vaga profecía que lo señala como la única esperanza de Haven. En la ciudad, su esposo, el príncipe DiMag, tiene sus propias preocupaciones. Desde aquella fatídica noche de destrucción ostenta una herida que no sana y eso lo ha alejado de su mujer y ha hecho albergar a sus ambiciosos subalternos esperanzas de alzarse con el poder. Casi lo único que une ahora a ambos dirigentes es su hija Gamora, así que cuando esta es secuestrada por los poderes marítimos para atraer a Kyre a su seno, están dispuestos a cualquier cosa con tal de recuperarla… incluso a confiar en una sombra del pasado que quizás al final vaya a resultar algo diferente a la marioneta que habían tratado de conjurar.

Hay mucho que admirar en «Espejismo». Lo que ocurre es que el ser adelantado a tu tiempo tiene también sus peligros. Si hubiera leído la novela en 1989, cuando se publicó por primera vez en castellano, posiblemente lo hubiera flipado; esos personajes ambiguos, esa filosofía de opuestos no contrarios, sino armónicos, desestabilizada por la ambición personal de unos pocos personajes, esas descripciones vívidas de los ambientes costeros, por no hablar de un final apoteósico que verdaderamente evoca los mejores pasajes del propio Moorcock. Todo se conjuraba para ofrecer una experiencia distinta y estimulante… en 1989, quizás incluso en 1996, cuando lo reeditó Círculo de Lectores, pero no, por desgracia, en 2022.

Esto es así porque la fantasía fue evolucionando. Primero fue Tad Williams con la serie de Añoranzas y Pesares (1988-1993), luego Robin Hobb con la trilogía del Vatídico (1995-1997) y finalmente George R. R. Martin y su Canción de Hielo y Fuego (1996-¿?). Todas ellas toman algunas de las virtudes mencionadas y las llevan a otro nivel, dejando en comparación a «Espejismo» como un plato a medio cocinar. Las intrigas palaciegas de Haven, por ejemplo, son pueriles. El maestro de armas Vaoran, cabecilla de la insurrección contra DiMag, no hubiera durado ni medio capítulo en Desembarco del Rey. A los personajes principales, por otro lado, les faltan matices. Kyre y Simorh reciben suficiente atención por parte de la autora, pero para que la trama funcione necesitan el contrapeso de DiMag y Tallian (y nótese que aún no había mencionado a Tallian, así de infradesarrollado está su personaje). Contra todos ellos, tan solo tenemos a una bruja, que en realidad es multitud y que podría haber sido lo mejor de la novela si hubiera estado mejor definida en sus motivaciones (o siquiera un poco definida, ya que es maldad pura, sin mucho más trasfondo que una antigua ambición).

Por otro lado, aunque la intención de esbozar personajes ambiguos es encomiable, los resultados no siempre acompañan. Del mismo modo que Moorcock, pese a llamar a sus fuerzas opuestas Orden y Caos, no consigue escapar de un dualismo con connotaciones éticas, los personajes de «Espejismo» acaban definiéndose claramente como buenos o malos. No hay auténticos claroscuros, solo desencuentros, confusiones y unas gotas de desesperación. A la postre, son unos protagonistas demasiado planos y anodinos (desde una perspectiva moderna) como para sustentar el interés a lo largo de todo el libro. Algo similar puede decirse de Haven, que no deja de ser una ciudad-estado prototípica, sin ningún rasgo cultural, histórico o arquitectónico que le otorgue un punto no ya de exotismo, sino siquiera de singularidad (los ambientes marinos están un poco más trabajados, pero no gozan de suficiente espacio para brillar).

Para concluir está la cuestión del título. ¿Por qué «Espejismo»? Concluida la lectura, no termino de tenerlo claro. Tal vez la respuesta está en considerar la trama como un juego de espejos (la tierra y el mar; el presente y el pasado; como ya había comentado, Kyre/Tallian y DiMag/Simorh…), tal vez se trate (sin entrar en demasiados detalles) en la proyección a través del tiempo de ciertas personalidades antiguas. En ambos casos, sin embargo, faltaría el elemento etéreo, ilusorio que caracteriza a un espejismo (salvo que nos entregáramos a piruetas exegéticas).

Quizás sea un poco injusto juzgar una obra según los estándares de una época posterior. Por desgracia, el punto fuerte de esta novela de Louise Cooper descansaba precisamente en lo novedoso de su planteamiento. Perdida esa cualidad, lo que resta no es lo bastante atractivo como para poder recomendar sin ambages su lectura, habiendo tantas otras opciones disponibles.

Otras obras de la misma autora reseñadas en Rescepto:

El Señor del Tiempo (1986)Troika (Índigo -5) (1991)December 12, 2022

No, Mary Shelley no inventó la ciencia ficción

Una de las ideas más prevalentes de un tiempo a esta parte es que Mary Wollstonecraft Shelley fue la inventora de todo un nuevo género, la ciencia ficción. Es un concepto atractivo. Por un lado, entronca con el zeitgeist reivindicativo de visibilizar las aportaciones históricas femeninas a los diversos campos del conocimiento, la política y las artes. Por otro, constituye una figura familiar incluso para quienes no están muy metidos en el género fantástico o incluso en la literatura misma. Quien más, quien menos, todo el mundo conoce «Frankenstein» (generalmente, más a través de sus adaptaciones cinematográficas que por haber leído la novela de 1818). Por ello, afirmar que «Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, es la madre de la ciencia ficción» constituye una declaración tan atractiva como poderosa… aunque quizás no tan incontrovertible como podría pensarse dada la aparente unanimidad que existe al respecto.

Ante todo, quisiera rastrear de dónde parte esta aseveración, y resulta que es una cuestión bastante fácil de dilucidar, porque por una vez el origen de la candidatura de Shelley como inventora de la ciencia ficción (o al menos el gran impulsor de la tesis) es claro e inequívoco. Todo parte de un libro de ensayo de 1973 de Brian Aldiss, «Billion year spree. The true story of science fiction» (ganador de un BSFA especial y del premio Hugo de libro de no ficción por su segunda edición ampliada, de 1987, cofirmada por David Wingrove y retitulada «Trillion year spree«). ¿Y cuál es la definición de «ciencia ficción» que maneja Aldiss. Él mismo lo expone del siguiente modo:

La ciencia ficción es la búsqueda de una definición para el hombre («humanidad» en la segunda edición) y su lugar en el universo, que sea consistente con nuestro avanzado si bien difuso nivel de conocimientos (la ciencia) y que sigue de forma característica el molde gótico o post-gótico.

A esto añade:

La ciencia ficción se engendró a partir del género gótico. Apenas es independiente de él hoy en día y la distancia entre ambos no es grande. El gótico ponía su énfasis en lo distante y lo sobrenatural, al tiempo que introducía por vez primera el suspense en la literatura. […] Los paisajes melancólicos del gótico, los castillos solitarios, las viejas ciudades lúgubres y los personajes misteriosos aún pueden transportarnos a un mundo cautivador desde el que empezar a extraer revelaciones espantosas.

Los escritores de ciencia ficción han elevado el concepto de revelación espantosa a la categoría de bella arte, mientras que lo distante y lo sobrenatural constituyen a menudo parte del mismo paquete. Los planetas extraños resultan ubicaciones ideales para paisajes melancólicos, castillos solitarios, ciudades lúgubres y alienígenas misteriosos.

Como se puede ver, el señalamiento de Mary Shelley como madre de la ciencia ficción surge de una definición tan específica como parcial, hasta el punto de que casi estoy tentado de calificarla de ad hoc. Por añadidura, nada en la primera parte de la definición implica necesariamente que deba derivarse del gótico y esa cuestión en concreto podría tener más que ver con uno de los sesgos de «Billion year spree«, que es cierta miopía hacia cualquier manifestación literaria ajena al mundo anglosajón (empezando por el gótico alemán).

Aldiss sustenta además su tesis en la supuesta existencia de una tradición literaria continuada desde «Frankenstein» hasta nuestros días (con paso obligatorio por el romance científico wellsiano) y esto es también debatible (una novela que sí constituye una evidente heredera directa de las novelas de Shelley (no solo «Frankenstein», sino también «El último hombre», de 1926) es posiblemente «The mummy!: a tale of the twenty-second century«, de Jane C. Loudon, pero tras ella se registra un amplio hueco hasta que la ciencia ficción británica empieza a cobrar forma en las décadas finales del siglo XIX… según el molde no tanto de la literatura gótica inglesa como de la novela anticipativa francesa (hasta el punto que esas obras pronto reciben el nombre de romances científicos, por llegar originalmente escritos en una lengua romance).

Incluso prescindiendo de este hueco en la supuesta tradición (que no se produce si nos atenemos a la literatura de terror), nos quedaría la cuestión de qué hacer con las obras anteriores a 1818 que presentan las mismas o incluso mejores credenciales que «Frankenstein» para ser consideradas de ciencia ficción. La respuesta tradicional consiste en trazar una línea divisoria arbitraria y declarar todo lo anterior proto-ciencia ficción (sin que se explique nunca muy bien cuál es la cualidad que le permite a una obra pasar de «proto» a genérica de pleno derecho).

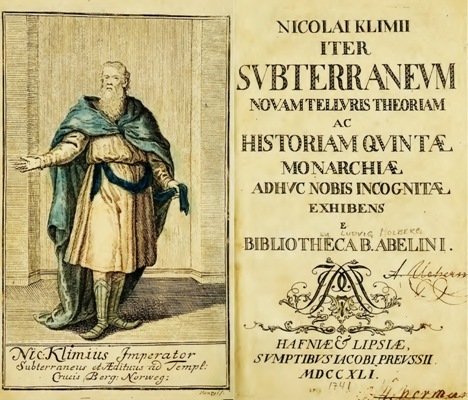

Aldiss, en su libro, recoge específicamente bajo ese epígrafe los viajes extraordinarios escritos con intencionalidad utópica o satírica. Esto incluye, por supuesto, la «Historia verdadera» de Apuleyo (siglo II), pero también obras como «Historia cómica de los imperios y estados de la Luna» (Cyrano de Bergerac, 1657) y del Sol (1662) o «Los viajes de Gulliver» (Jonathan Swift, 1726) (entre muchos otros, como «Viaje al mundo subterráneo«, de Ludvig Holberg, 1741). En los casos más modernos es un criterio debatible. En cualquier caso, para lo que no existe igual excusa es para descartar obras como «Memoirs of the twentieth century» de Samuel Madden (1731), las utopías feministas «Voyage de Milord Céton dans les sept planètes» (Marie-Anne Robert , 1765) y «El mundo resplandeciente» (Margaret Cavendish, 1666) o la historia futura representada en «L’an 2440» de Louis-Sébastien Mercier (1771).

En muchos de estos casos (si no en todos) la ciencia sobre la que se sustentan ha quedado no solo obsoleta, sino a menudo probada incorrecta. Lo cual no es óbice para reconocer el intento por aplicar esa nueva filosofía natural como herramienta fabuladora. No son historias, regiones o aventuras dejadas por completo al albur de la imaginación, sino que es la lógica proyección de los conocimientos contemporáneos, utilizando como herramienta (filosófica) el método científico, lo que hace de estas obras, en mi opinión, auténtica ciencia ficción (sin el «proto»).

Lo que es más, durante el siglo XIX es esa tradición, más que la gótica, la que da lugar a títulos como «Le roman de l’avenir» (Émile Souvestre, 1834), «Napoleón apócrifo: Historia de la conquista del mundo y de la monarquía universal (1812-1832)» (Louis Geoffroy, 1836), «El mundo tal y como será» (Émile Souvestre, 1846) y de regreso a Inglaterra «By and by: an historical romance of the future» (Edward Maitland, 1873) o «Annals of the twenty-ninth century» (Andrew Blair, 1874); al tiempo que los viajes extraordinarios comenzaban a buscar, agotada la Tierra, escenarios etéricos más propicios para pintar sus reflejos satíricos o utópicos de la humanidad, como en «Los libros starianos» (C. I. Defontenay, 1854), «La pluralidad de los mundos habitados» (Camille Flammarion, 1862), «Across the zodiac» (Percy Greg, 1880) o «A journey in other worlds» (John Jacob Astor IV, 1894).

Se trata de dos corrientes que, con su lógica evolución, se han mantenido bien vivas hasta nuestros días, transformándose la primera de ellas en los géneros hermanos de la utopía y la distopía (a partir, sobre todo, de las últimas décadas del siglo XIX, aunque por supuesto hay ejemplos anteriores) e inspirando las populares Historias del Futuro, mientras que los viajes extraordinarios condujeron por un lado a la ciencia ficción más tecnológica (bajo el tutelaje de Verne) y evolucionaron a principios del siglo XX hacia la space opera moderna (a bordo de «La Alondra del espacio«, de E. E. Doc Smith).

Todo lo cual no quiere decir que la vertiente más gótica constituyera ni mucho menos un ramal muerto. En esa misma tradición (de la que se nutre, en realidad, toda la literatura fantástica), décadas después de Shelley encontramos títulos como «El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde» (Robert Louis Stevenson, 1886), «El gran dios Pan» (Arthur Machen, 1894; más inclinado hacia lo esotérico y el terror, aunque con una evidente orientación [pseudo]cientifista), «La isla del doctor Moreau» y «El hombre invisible» (H. G. Wells, 1896 y 1897) o «Juan Raro» (Olaf Stapledon, 1935), todos ellos, en sus respectivas épocas, antecesores de la New Wave británica… corriente en la que no tan casualmente militaba Brian Aldiss, que bien podía considerarse en este sentido heredero espiritual de Mary Shelley (obviando, eso sí, el resto de corrientes tributarias que habían confluido en el gran curso principal de la ciencia ficción del que se nutría).

Con todo esto no pretendo en modo alguno negarle a Mary Shelley su carácter pionero, aunque sí matizar un tanto su importancia desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia ficción. «Frankenstein, o el moderno Prometeo» es una obra maestra de la literatura universal y, efectivamente, presenta elementos característicos de la ciencia ficción (aunque quizás menos, o mejor dicho, distintos, de lo que las adaptaciones cinematográficas hacen creer). Lo que no resulta en modo alguno evidente es su influencia directa no ya en el género en su conjunto (como ya he desarrollado), sino incluso dentro de la misma corriente filosófica anteriormente delineada, por carecer de eslabones intermedios que la conecten inequívocamente con las obras tardovictorianas (por no hablar de que el gótico, como fenómeno europeo, inspiró en otras tradiciones literarias sus propios títulos de ciencia ficción temprana, término que prefiero al de «protocienciaficción», sin pasar necesariamente por los románticos ingleses, como podría ser «El castillo de los Cárpatos», de Jules Verne, en 1892). De «El último hombre» (1826), la otra novela de Shelley con temática (aún más evidente) de ciencia ficción, no cabe casi ni hablar, pues tras su publicación original permaneció prácticamente olvidada hasta que en 1965 un interés renacido en la autora propició su recuperación.

Delinear todas las corrientes confluyentes en el desarrollo de la ciencia ficción moderna a finales del siglo XIX se escapa por completo al alcance de esta entrada (cabría hablar, por ejemplo, del hoy casi extinto fenómeno de las historias de Guerra Futura, iniciado con la anónima «Reign of George VI, 1900-25«, de 1763, y popularizado con posterioridad a través de «The air battle: A vision of the future» de Hermann Lang, 1859, y, sobre todo, por George Chesney en 1871 con «La batalla de Dorking. Recuerdos de un voluntario», hasta desaparecer a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial). Basten los ejemplos esbozados para ejemplificar que la historia de la ciencia ficción, lejos de constituir una tradición clara, lineal e inequívoca (al menos hasta la consolidación de los géneros modernos a principios del siglo XX), nos dibuja un paisaje laberíntico, con múltiples tradiciones que se entrecruzan y retroalimentan entre sí, en medio del cual destacan, eso sí, una serie de hitos significativos… como bien podría ser por su relevancia artística y cultural el Frankenstein de Mary Shelley.

Descartado pues el argumento de la tradición directa, quedaría la cualidad prototípica (a la que, de hecho, alude la distinción de «inventora» de la ciencia ficción que a menudo se le otorga), algo que ya he refutado indirectamente a través de los numerosos ejemplos de obras del siglo XVIII aquí expuestas (que no son sino una pequeña muestra de todas las existentes). Bien es cierto que, por lo que respecta a la novela, no era un formato extraordinariamente popular (en el doble sentido de su prevalencia y su implantación entre las clases sociales más modestas) con anterioridad al siglo XIX (o finales del XVIII), lo que sin duda afecta a su abundancia (algo extensible a todas las manifestaciones literarias), pero no es menos cierto que haber obras con al menos tantos avales para ser consideradas de ciencia ficción como «Frankenstein», haylas; y si ampliamos el foco a la novela corta o el relato, la cuestión se torna ya irrefutable.

Cabría pues determinar cuál podría ser la primera obra de ciencia ficción (y cuándo fue publicada), y en esta cuestión volvemos al problema de la definición (que ya abordé hace un tiempo en este mismo blog). Dependiendo de cómo definamos «ciencia ficción», podríamos mover adelante o atrás la fecha de su nacimiento décadas o incluso siglos. Mi definición, en base a la cual propongo mi punto de origen, es la siguiente: «Lo que conocemos como ciencia ficción sería la literatura que se hace posible desde el momento en que cristaliza y empieza a extenderse el pensamiento científico; siendo posible, por tanto, proyectar cambios hacia el futuro, apoyados en un sistema lógico universal y replicable» (por ejemplo, en el cuento «Micromegas«, publicado por Voltaire en 1752, una reflexión sobre las capacidades mismas de la filosofía natural, como se conocía por entonces la ciencia). Esto nos data la más temprana aparición posible de la ciencia ficción (en Europa) a principios del siglo XVII (hay pensamiento científico anterior en el mundo islámico, específicamente, Alhacén en el siglo XI podría considerarse el padre del método científico; lo que no me consta es la existencia de ficción apoyada en esta filosofía, aparte de algunos cuentos de datación y adscripción inciertas incluidos en ciertas recopilaciones de «Las mil y una noches»).

Los ejemplos de posible ciencia ficción tan tempranos no son, lógicamente, muy abundantes. Las ideas científicas eran coto más o menos privado de filósofos y su expansión hacia un público más general fue lento (empezando por las clases altas y llegando a las trabajadoras solo con el avance de la revolución industrial, sobre todo a partir de la migración masiva a la ciudades de principios del siglo XIX, e incluso en este caso por detrás de géneros más populares como el histórico, el romántico, la intriga o el terror… todos ellos en mayor o menor medida herederos del gótico). Remontándonos, sin embargo a los inicios, personalmente tengo dos candidatos a primera obra de ciencia ficción (lo que haría a sus autores los «inventores» del género… si no fuera porque posiblemente fue «inventado» una y otra vez por distintos autores en distintos momentos).

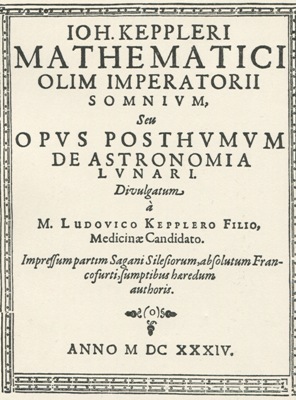

Todo depende de cómo datemos las obras, porque ambas acabaron siendo publicadas de forma póstuma, años después de su escritura (así de innovadoras eran, que sus autores no se atrevieron a difundirlas en vida). La primer en ser impresa fue «La Nueva Atlántida«, de Francis Bacon, publicada en 1626, tras haber sido escrita en torno a 1623. Sin embargo, aunque no fue sino hasta 1634 que por fin vio la luz a la muerte de su autor, la primera obra de ciencia ficción en ser escrita fue posiblemente «Somnium» («El sueño o astronomía de la Luna») de Johannes Kepler, redactada originalmente en 1608. Ambos son textos relativamente cortos («La Nueva Atlántida» una novela corta posiblemente truncada, «Somnium», en su parte de ficción especulativa, poco más que un cuento), pero tampoco tenemos que avanzar mucho para encontrar la que podría ser la primera novela: «El hombre en la Luna«, de Francis Godwin (1638). Por supuesto, todas ellas presentan elementos que difícilmente serían considerados hoy en día como de ciencia ficción (como métodos… heterodoxos para llegar a la Luna). A sus respectivas críticas me refiero para un análisis más extenso sobre sus méritos y sobre mis razones para clasificarlas como tales.

Con ánimo de cerrar esta larga perorata, quisiera regresar a Mary Shelley para recalcar que si bien no creo que cumpla los requisitos necesarios para reclamar el título de Inventora de la Ciencia Ficción que le otorgó por intereses particulares un autor británico a principios de los años setenta, he de hacer notar que ni falta que le hace. «Frankenstein o el moderno Prometeo» es una obra excepcional, que partiendo del molde de la novela gótica y en el seno del movimiento romántico trasciende a ambos, alcanzando el estatus de obra universal y constituyendo, eso sí, uno de los grandes hitos de la ciencia ficción temprana (entre otros méritos que podrían adjudicársele).

No entraré en detalles o análisis concretos (me los reservo para una reseña específica que tal vez escriba algún día). Tan solo señalaré cómo la novela desafía el pensamiento religioso, realizando una crítica ética a la noción de una deidad creadora que abandona a su criatura, al tiempo que arrebata ese fuego generador de las manos de los dioses y lo deposita en las (indignas) manos de un mero profesor de fisiología (es decir, un científico). Sin duda, ese es el material del que está hecha la ciencia ficción.

December 8, 2022

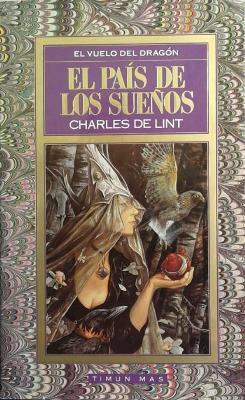

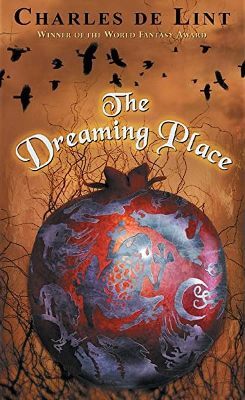

El país de los sueños

Desde mediados de los años ochenta, el canadiense Charles de Lint se ha erigido en uno de los abanderados de la fantasía urbana (empezando en 1984 con «Moonheart», ambientada en su ciudad de residencia, Ottawa). Su estilo bebe del folclore americano y europeo, trasladándolo a ambientes contemporáneos, aunque enlazando también a menudo con otro plano fantástico que recibe, según la novela, diversos nombres. Reconocido como uno de los principales escritores actuales de fantasía, ha cosechado numerosas nominaciones al World Fantasy Award, aunque por el momento solo ha obtenido un galardón, el año 2000 por la antología «Moonlight and vines», ambientada en la ficticia ciudad de Newford, que ha sido hasta la fecha el escenario de veintidós de sus libros.

El primero de ellos (por orden de escritura, ya que según la tenue cronología interna ocupa más o menos la decimocuarta posición) fue «El país de los sueños» («The dreaming place», 1990), una breve novela (bordeando la longitud de novela corta) juvenil, protagonizada por dos chicas adolescentes, Nina y Ash, que son primas, aunque no se llevan muy bien desde que Ash tuvo que mudarse a la casa de sus tíos al morir se madre (hermana gemela de la madre de Nina) y desentenderse de ella su padre.

Ambas jóvenes no pueden ser más diferentes. Nina es correcta y estudiosa, siempre perfectamente arreglada y a la moda, aunque no exactamente popular por su fama de empollona. Ash, por el contrario, está rabiosa con el mundo. Su rebeldía se manifiesta en una actitud provocadora de chica dura y un interés por el esoterismo (con la secreta, aunque no muy firme, esperanza de lograr contactar con su madre) y la música punk que la hace chocar con su prima, a quien en realidad envidia. Intentando promover la concordia están John y Gwen Caraballo, los padres de Nina, antiguos hippies que nunca han terminado de aburguesarse. John, además, es de ascendencia mixta, nativo americana (por parte de madre).

Por motivos que se explicarán a lo largo de la historia, ambas adolescentes atraen la atención de un espíritu maligno. Nina comienza a tener sueños en los que se encarna en distintos animales (y sospecha que es su extraña prima quien la está embrujando), mientras que Ash percibe que un hombre de ojos peligrosos ha comenzado a seguirla. Con ayuda de Cassie, una echadora de cartas amiga suya, y de su compañero, el chamán indio Huesos, Ash descubre que el origen de todos sus problemas es un manitú femenino, una vieja diosa de la tierra que busca renovar su poder absorbiendo la fuerza vital de Nina. Para combatirlo, Ash tendrá que emprender un viaje espiritual por la Tierra de los Sueños (el otro lado), mientras que Nina deberá enfrentarse en casa a las consecuencias de cierto ritual en el que la hicieron participar inocentemente sus padres de bebé.

«El país de los sueños» es una novela sencilla, dirigida de un modo bastante estricto al público juvenil… y por añadidura al público juvenil de principios de los años noventa. Resulta bastante inocentona para lo que se lleva ahora y su modo de abordar los conflictos emocionales de sus protagonistas es bastante más oblicuo de lo que se estila hoy en día. De igual modo, las referencias pop (a grupos de música, por ejemplo), datan inequívocamente el texto, lo que posiblemente provocaría cierto distanciamiento en un lector joven moderno.

Por otro lado, ese mismo carácter juvenil hace que quizás como muestrario de las capacidades literarias de Charles de Lint no resulte del todo eficaz, porque es evidente cierta contención descriptiva y una sobresimplificación de los conceptos filosóficos subyacentes para adecuarse a su mercado objetivo. Lo que sí resulta menos justificable es el modo en que evita profundizar en el conflicto nuclear de Ash, porque es esa rabia e impotencia, ese sentimiento de alienidad que la impele a rechazar a su familia adoptiva, el auténtico eje vertebral de la historia y el tratarlo con tantas precauciones le resta fuerza (sobre todo en la resolución, cuando se verifica la transformación imprescindible en cualquier cuento de hadas).

Lo que sí nos permite en parte es asomarnos al enfoque que suele imprimir Charles de Lint a su ficción. Siendo también un reconocido folclorista, en sus obras busca su inspiración en las mitologías amerindias y celtas, llegando incluso a realizar un ejercicio de sincretismo entre distintas tradiciones. Es el caso de «El país de los sueños», en el que el mundo espiritual de los manitús se asimila, al menos conceptualmente, al reino de faerie y los tótems comparten escenario con las dríadas (aunque desde una perspectiva filosófica, la principal fuente de inspiración es la visión espiritual de los pueblos algoquinos).

Como comentaba, de Lint debió de encontrar satisfactorio el escenario, porque empezó a utilizar asiduamente la ciudad de Newford (donde ya había ambientado seis cuentos, que tres años después pasarían a formar parte de la antología «Dreams underfoot») como localización predilecta para su ficción. Así, poco a poco, fue construyendo una urbe (diseñada para poder representar una ciudad típicamente norteamericana) en la que nuestra realidad y el otro lado se entrecruzan, con una serie de personajes recurrentes entre los que se cuentan Cassie (presente también en «The onion girl», 2001) y Huesos (cuyo verdadero nombre es Joe Perro Loco, participante en cuatro novelas).

Tanto la edición americana original como la española, en la colección El Vuelo del Dragón de Timun Mas, cuentan con ilustraciones del británico Brian Froud, un especialista en temática feérica que en este caso ha recreado las cartas de un tarot mágico (cuya participación en la trama es… pasajera).

Otras opiniones:

De Iván Fernández Balbuena en Memorias de un FrikiDecember 4, 2022

Envuelta en la noche

En 2008 Karen Chance dio inicio a su segunda serie de fantasía urbana/romance sobrenatural, protagonizada por la dhampir Dorina Basarab («La hija de la medianoche»), ello no fue sin embargo óbice para que acudiera puntual a su cita anual con Cassandra Palmer, publicando el tercer volumen de su serie, «Envuelta en la noche» («Embrace the night»); si bien en adelante, y por lo general, las ha ido alternando.

Pese a los dos años transcurridos desde el debut de la serie con «El aliento de la tinieblas«, dentro de la ficción las tres primeras novelas al menos se ambientan en rápida sucesión (y, como pasó con las dos previas, la acción de «Envuelta en la noche» se extiende a lo largo de poco más de un día). Lo que sí cambia es la orientación, pues si bien técnicamente sigue siendo una fantasía urbana del tipo de universo mágico oculto, a efectos prácticos la experiencia de los seres humanos normales queda relegada a la periferia de la trama, sirviendo tan solo como una suerte de burdo alivio cómico (con la enésima parodia de una convención de friquis, que tienen la mala… o buena suerte de montar su numerito en el casino de los vampiros).

En «La llamada de las sombras» dejamos a Cassie cargada no solo con el papel de pitia, sino agobiada por el geis, un hechizo que la ata al maestro vampiro Mircea (como recordatorio, indicar que ere el hermano mayor y con mejor pelazo de Drácula). Sus maniobras por el tiempo, además, han magnificado el poder del conjuro, lo que está conduciendo a Mircea a la locura. La solución es relativamente fácil, ya que bastaría con que ambos se acostaran para completar el proceso, pero ello implicaría que uno de los dos quedaría bajo el poder del otro (y dado que ahora Cassie es pitia, existe la posibilidad de que sea ella la dominante… lo que por alguna razón es anatema).

La novela arranca con Cassie y el mago de guerra Pritkin a la búsqueda de un antiguo códice, el Libro de Merlín, que supuestamente contiene un hechizo que debería ser capaz de deshacer el geis. La búsqueda se ve dificultada por la recompensa que el Círculo Blanco (una de las dos organizaciones de brujos) ha puesto a su cabeza (al parecer, motivados por la supuesta predisposición de Cassie hacia los vampiros con los que se crio, lo que podría alterar el equilibrio de poder en el mundo mágico). Tampoco el Senado vampiro (el Senado norteamericano) está muy contento con la situación, pues en pleno enfrentamiento no pueden permitirse el caos que se desataría si muriera un maestro vampiro tan poderoso como Mircea (por añadidura, el rey de los duendes oscuros tiene también un pacto con Cassie para obtener el antiguo códice… pero eso apenas tiene influencia en la trama; y los antiguos dioses andan supuestamente por ahí a la expectativa de lo que vaya a suceder, y eso sí que es relevante… aunque la autora no le presta durante la mayor parte de la novela ninguna atención).

Se inicia entonces una sucesión de escenas de acción, punteadas por breves interludios de desarrollo de la historia y aún más dispersos encuentros supuestamente sexis (sin que nunca lleguen a nada, por supuesto), bien entre Cassie y el doliente Mircea, bien entre la pitia el malote de Pritkin (aunque el trío nunca termina de establecerse, porque está claro que las preferencias de la vidente se inclinan hacia quien básicamente la marcó como propiedad suya; ya entraré en esas cuestiones). Cassie debe además aprender a toda velocidad a dominar sus nuevos poderes de pitia, que curiosamente no tienen nada que ver con la clarividencia, pero sí con la capacidad de saltar más o menos a voluntad por el tiempo y el espacio cual superheroína mutante.

¿Logrará Cassie esquivar todos los peligros que la acechan ? (y que incluyen además al jefe de los demonios). ¿Recuperará el Libro de Merlín a tiempo de salvar la cordura de Mircea? ¿Lograrán romper el geis? ¿Será Pritkin una rata traidora? ¿Le darán entre todos la ocasión de aprender de una vez lo que supone ser la pitia? Y, sobre todo, ¿logrará mojar de una vez con el macizorro, si bien no en su mejor momento, maestro vampiro?

«Envuelta en la noche» es un romance sobrenatural sureño bastante típico, con todas las virtudes y defectos que ello supone. Entre las primeras se cuenta un ritmo endiablado que no deja un momento de respiro y una cierta exhuberancia creativa, que no duda en amalgamar toda suerte de elementos fantásticos, desde poderosos hechiceros a demonios, íncubos, fantasmas, genios, duendes, gárgolas, dioses ancestrables, niños con poderes inestables y, por supuesto, vampiros (del tipo menos amenazador posible). Todo ello imbricado en un tapiz complejo pero relativamente bien estructurado, que tan solo se deja fuera, por irrelevante, al inconsciente mundo cotidiano al que ya no pertenece ninguno de los personajes.

Por desgracia, todos los defectos típicos también están ahí, centrados sobre todo en la inconsistencia de la protagonista (en la que los límites de su poder de pitia nunca terminan de estar claros, algo que dentro del contexto de la fantasía contemporánea supone un baldón bastante importante) y en una trama que parece construida a golpe de intuición, sin ningún plan previo, ni hoja de ruta, lo cual la penaliza especialmente cuando metemos de por medio viajes en el tiempo (supongo que espera que, con un poco de suerte, vaya todo tan rápido que el lector no tenga tiempo para intentar atar cabos). También es cierto que la espantosa traducción de la edición de la Factoría (la traductora es incapaz de pillar una sola frase hecha o interpretar una palabra más allá de la primera acepción del diccionario) no ayuda en absoluto a dotar de coherencia la trama.

A la postre, sin embargo, lo peor, como ocurre a menudo con este tipo de ficciones, es que hace gala de un romanticismo que me atrevería a calificar de mórbido, que pone de manifiesto tanto una profunda represión sexual (podrían interpretarse los tres primeros libros de la serie como una retorcida justificación para que Cassie acabe cediendo a sus impulsos y se acueste con Mircea), como una actitud tóxica, que romantiza situaciones de abuso (no hasta el punto de libros como «Muerto hasta el anochecer» o «Primera tumba a la derecha«, pero lo bastante patentes como hacerme incómoda la lectura). Sospecho que ambas cuestiones se encuentran estrechamente relacionadas, pero no es esta la ocasión propicia para analizarlo en mayor detalle.

Otras opiniones:

De Jaime M. en SagacómicDe Katon en El Rincón de la Novela RománticaOtras obras de la misma autora reseñadas en Rescepto:

El aliento de las tinieblas (2006) y La llamada de las sombras (2007)November 30, 2022

Marte se mueve

El pasado día 19 falleció a los 71 años Greg Bear, por complicaciones derivadas del tratamiento de una afección cardíaca que padecía. A lo largo de su carrera ganó en cinco ocasiones el premio Nebula (dos de ellas en novela, por «La radio de Darwin» y «Marte se mueve») y dos veces el Hugo.

Bear comenzó a publicar a mediados de los años setenta, con su primera novela, «Hegira», de 1979. Pese a contar con una formación humanista, se le conoce sobre todo por su ciencia ficción bien anclada en los conocimientos científicos (si bien se suele conceder cierta libertad especulativa). Su período más reconocido arrancó en 1983, con la publicación del relato largo «Música en la sangre», que le valió sus primeros premios Hugo y Nebula. Dos años después lo extendió como la novela homónima, que cosechó también sendas nominaciones. En 1985 dio también inicio con «Eón» a la trilogía Thistledown, que terminó de situarlo en la vanguardia de la ciencia ficción (asociado por entonces a las otras dos Bs: David Brin y Gregory Benford).

Su otra gran serie es la iniciada en 1990 con «Reina de los ángeles», que describe un futuro (2047) dominado por la nanotecnología. En ese mismo escenario, pero en décadas posteriores, se sitúan las novelas «Heads» (1990), «Marte se mueve» (1993) y «Alt 47» (1997). Actuando como una suerte de precuela, en 2005 incursionó en el technothriller con «Quántico» y su secuela, «Mariposa» (2009). En total, Bear publicó treinta y cinco novelas, de entre las que destaca por la publicidad que recibió (no necesariamente positiva) su contribución a la nueva trilogía de la Fundación, «Fundación y caos» (1998).

«Marte se mueve» («Moving Mars») arranca en el año 2171. Desde unas seis décadas atrás el planeta Marte está habitado por una creciente comunidad de colonos, que se organizan un tanto caóticamente en grupos familiares denominados Vínculos Múltiples y que empiezan a desarrollar una cultura propia, distinta del crisol efervescente que es la Tierra y sus miles de millones de habitantes. En el momento de inicarse la acción, desde el planeta madre se están ejerciendo presiones para promover la unificación de los marcianos bajo un gobierno único que provea al resto de entidades políticas del Sistema Solar (la Tierra y sus socieades subsidiarias en la Luna y el cinturón de asteroides) de un interlocutor único con el que tratar.

Casseia, una joven de diecisiete o dieciocho años se ve envuelta en una protesta estudiantil contra un fallido intento de golpe de estado y esa experiencia la motiva a cursar gestión y administración, una disciplina inusual en un planeta con poca tradición política. Durante la protesta conoce a Charles, un joven físico que se enamora de ella, y aunque su relación sentimental tal vez no termine de fructificar, sus destinos se verán extrañamente entrelazados cuando años después ella forme parte de una misión diplomática de su VM en la propia Tierra y él se encuentre dirigiendo un grupo de investigación al que apodan «los olímpicos» cuyo trabajo podría llegar a producir un terremoto político capaz de cambiar no solo las relaciones de poder interplanterias, sino el futuro de la propia humanidad.

Entre 1988 y 1990 Bear había sido presidente de la SFWA y fue esa experiencia (que él mismo aseguró que no ansiaba volver a repetir jamás) la que le llevó a escribir una novela centrada en la política. A tal efecto, tomó un escenario relativamente frecuente en la ciencia ficción estadounidense, la de la colonia aún débil pero pujante que ansía sacudirse el yugo de la nación madre (un reflejo de su propio proceso de independencia), pero lejos de caer en paralelismos obvios (y favorecedores para con la colonia, claro), buscó crear un escenario con una entidad propia, alejada de la mitificación de la sociedad de frontera (que es posible encontrar en títulos como «La sombra sobre Marte» de Leigh Brackett (1943), «La Luna es una cruel amante» de Heinlein (1966) o incluso en la reciente serie de the Expanse).

Así, «Marte se mueve» es tanto una novela de maduración (personal para Casseia, global para la sociedad marciana) como uno de los más completos ejemplos de política-ficción del género especulativo, en el que las ansias por trazar un destino propio se ven cohartadas por las maquinaciones de unos ocultos poderes hegemónicos, que lo último que desean es que se rompa el statu quo. Esta parte de la novela, que hay quienes consideran lenta (no es mi opinión), va construyendo poco a poco la personalidad de la protagonista y la de su planeta natal, hasta que finalmente entra en juego el principal elemento especulativo (aunque ya antes nos había mostrado una Tierra con interesantes elementos postcyberpunk), que termina de elevar el conjunto, lanzándolo hacia un tercio final frenético con reminiscencias hacia otra historia de independencia interplanetaria, la que describió Isaac Asimov en el segmento final de «Los propios dioses» (1972).

Sin entrar en excesivas explicaciones (porque eso podría echar a perder el efecto de la sorpresa), tan solo apuntaré a que por muy fantasiosa que parezca, la ciencia tras la teoría de descriptores es compatible con ciertos desarrollos teóricos de la física cuántica. Bear no entra en detalles técnicos. Está más interesado en los efectos que la introducción de esa tecnología tiene sobre el las sociedades humanas y si bien fuerza un tanto los acontecimientos para configurar y espolear el conflicto, las posibilidades que plantea son fascinantes y el leve atisbo que ofrece como colofón de la novela constituye uno de los más puros ejemplos de «sentido de la maravilla» que pueden leerse.

Ante esto, sus pequeñas debilidades (como la relativa falta de carisma de Casseia) carecen de importancia. «Marte se mueve» es un título muy recomendable, que justifica sobradamente su premio Nebula frente a novelas como «Remolcando a Jehová» de James Morrow, «La parábola del sembrador» de Octavia Butler o «Marte verde» de Kim Stanley Robinson, la segunda parte de su propia narración del desarrollo científico y político de una posible colonización del planeta rojo (que fue la que le arrebató el Hugo y el Locus, a los que estaba también nominada junto con «Luz virtual» de William Gibson, «Mendigos en España» de Nancy Kress y «Tiempos de gloria» de David Brin). «Marte se mueve» obtuvo también el tercer lugar en el premio John W. Campbell Memorial (que aquel año quedó inusitadamente desierto).

20 de agosto de 1951 – 19 de noviembre de 2022

IN MEMORIAM

Otras opiniones:

De Carlos Manuel Pérez en BibliópolisDe Francisco Ontanaya en El Sitio de Ciencia FicciónDe Francisco Maldonado Martos en Pasión por la Ciencia FicciónDe Jaime en El Jardín del Sueño InfinitoOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Música en la sangre (1985)La fragua de Dios (1987)La radio de Darwin (1999)November 26, 2022

Weird West

El pasado viernes 18 se falló públicamente la VIII edición de los premios Pascual Enguídanos patrocinados por el Ayuntamiento de Llíria, resultando yo ganador por segunda vez (tras la edición de 2018) con el relato «Piel de coyote». En esta ocasión, después de haber triunfado con la ciencia ficción de «161,62» (que podéis encontrar en «La disonancia de las esferas«), quise homenajear a Don Pascual probando otro de los géneros que cultivó en su prolífica carrera como autor de bolsilibros: el western, un subgénero que ciertamente no pasa por su momento de mayor popularidad, aunque como todos los clásicos, se resiste a morir y no deja de reinventarse.

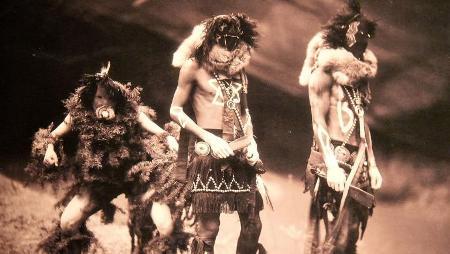

La cabra, sin embargo, tira al monte, y aunque empecé a plantearlo desde la más estricta óptica histórica (ambientándolo, eso sí, en el «oeste» del imperio español, a finales del siglo XVIII), pronto se infiltró en la trama el elemento fantástico (los caminantes de pieles o yenaldooshis de la cultura navajo), por lo que acabé escribiendo un cuento de Weird West.

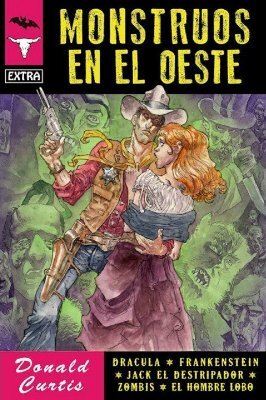

¿Pero qué es el «Weird West»? Pues se trata de un género híbrido, que surge de combinar los tópicos de las historias del oeste con elementos propios de los géneros fantásticos (sobre todo terror, pero también ciencia ficción o fantasía).

Se considera que el primer cuento clasificable como de Weird West surgió de la pluma del gran maestro de lo que por entonces se conocía precisamente como género Weird (y que hoy llamaríamos más bien «fantasía oscura»): Robert E. Howard. El relato en cuestión, «The horror from the mound» (1932), nos presenta a un vaquero retirado que, movido por la codicia, perturba contra el buen consejo de su vecino mejicano un antiguo túmulo indio lindante con sus tierras, liberando al ser terrible que allí estaba encerrado. La siguiente obra notable de este género naciente es «Spud & Cochise», de Oliver La Farge, publicada en una revista generalista (La Farge era un reputado escritor de westerns) en 1937. Aquí, más que horror, el elemento weird se manifiesta a través de la plasmación fantástica de la cosmovisión india, mientras los personajes titulares (un vaquero y un jefe indio) se conjuran para detener a un forajido legendario.

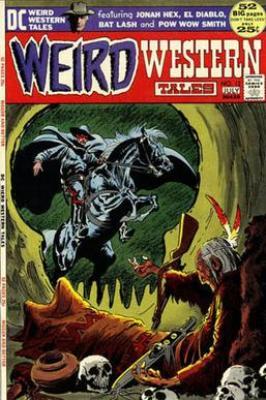

Pese a estos inicios literarios prometedores, lo cierto es que el auténtico desarrollo del género se daría en el mundo del cómic (a donde migraron muchos autores pulp durante la edad de plata), en series como la de Kid Colt (a partird e 1948) o Rawhide Kid (desde 1955), aunque el auténtico despegue llegaría con el debut en 1972 de un serial de DC que entremezclaba una ambientación del oeste con el renacimiento del horror, exportando a los áridos paisajes americanos iconos como vampiros, hombres lobos o fantasmas (algo que, de hecho, ya llevaba haciendo el cine, en productos de serie B, desde mediados de los sesenta). Esta cabecera, que estuvo en activo durante nueve años, fue además la que bautizó el género, pues se trataba de Weird Western Tales (nacida como evolución de All-Star Western), que durante sus primeros treinta y ocho números (de setenta) estuvo protagonizada por el cazarrecompensas Jonah Hex (que luego pasaría a dar nombre a su propia serie que duró noventa y dos números (tras varias miniseries, regresó en 2005 por otros setenta números (libre ya de cualquier restricción impuesta por el por entonces abandonado Comic Code). Otros personajes de Weird West del mundo del cómic podrían ser el Jinete Fantasma o, más recientemente, Predicador.

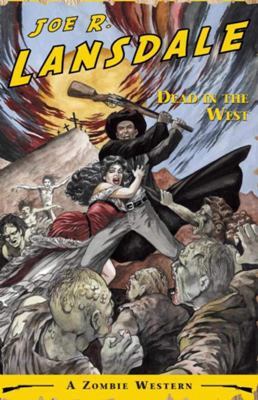

En los ochenta, cierto renacer nostálgico del pulp trajo irónicamente «de vuelta» el Weird West (que, en realidad, nunca antes había sido literariamente prominente), de la mano de autores como Joe R. Lansdale («Texas night riders», 1983; «Dead in the west», 1986) o Louis L’Amour («Haunted mesa», 1987), e incluso se elevó la calidad y ambiciones de las películas que podrían adscribirse al subgénero, como «El jinete pálido» (Clint Eastwood, 1985).