Sergio Mars's Blog, page 11

June 11, 2023

El lado oscuro de la Tierra

El período dorado de Alfred Bester se extendió entre 1950 y 1959. A él corresponden sus dos novelas más famosas: «El hombre demolido» (justa ganadora del primer premio Hugo en 1953) y «Las estrellas mi destino» (1956), así como una quincena de relatos. A partir de ese momento, su producción de ciencia ficción se vio seriamente reducida, mientras dedicaba su tiempo a otras empresas. Su siguiente novela («Computer connection«) tuvo que esperara a 1975 y en esos dieciséis años apenas llegó a publicar ocho relatos.

Casi toda su producción breve desde 1950 a 1975 (de sus catorce cuentos tempranos, publicados entre 1939 y 1942, solo quiso rescatar uno, «Adán sin Eva», de 1941), se recopiló en 1976 en un par de tomos como «The great short fiction of Alfred Bester: The light fantastic» y «TGSFoAB: Star light, star bright» (traducidas al español como «La luz fantástica» y «Oh, luminosa y brillante estrella»). Antes, sin embargo, ya los había publicado, si bien en otro orden, en sus dos únicas antologías compilatorias. La primera, «Starbust» (1958), sigue inédita en español (aunque todos sus cuentos han visto la luz en un lugar u otro). La segunda fue «The dark side of the Earth» (1964) y la tradujo en 1976 Dronte como «El lado oscuro de la Tierra».

La antología incluye un cuento publicado originalmente en 1953, pero la mayoría (otros seis) son de entre 1958 y 1963, justo el período que marcó su distanciamiento de la ciencia ficción, y en ellos se aprecia cierta experimentación, buscando encajar… con éxito relativo, en las nuevas corrientes del género. Dos son originales de la compilación y los otros cinco aparecieron primero en las páginas de The Magazine of Fantasy and Science Fiction.

El más antiguo, «El tiempo es el traidor» («Time is the traitor», F&SF, 1953) gira en torno a un hombre con la capacidad extraordinaria de acertar en el ochenta y siete por ciento de sus decisiones, algo muy solicitado en un mundo que se ha vuelto tan complejo que nadie es capaz de abarcarlo todo. Para su desgracia, se ve al mismo tiempo dominado por unos impulsos irresistibles, y diagnosticarlos será el eje de un cuento que trata de un modo no muy riguroso sobre los entresijos de la psique humana (y que, como buena parte de la antología, hace gala de un profundo machismo soterrado, bastante propio de la época). Su inclusión busca evidentemente evocar su mayor éxito, aunque queda muy lejos de los resultados de su premio Hugo.

Precisamente a ese galardón estuvo nominado el siguiente relato: «Los hombres que asesinaron a Mahoma» («The men who murdered Mohammed», F&SF, 1958), si bien cabe mencionar que aquel año, en el que se premió a Robert Bloch por «El tren al infierno», hubo diez finalistas). Es un cuento bastante bueno, que hace gala del humor negro satírico que caracteriza la mayor parte de la antología y que nos presenta un viaje temporal bastante original.

Por desgracia, «El lado oscuro de la Tierra» no puede mantenerse a la misma altura con «Fuera de este mundo» («Out of this world»), el primero de los textos inéditos, que no deja de ser una ocurrencia ligeramente humorística que con un poco de desarrollo hubiera podido servir de inspiración a un capítulo de The Twilight Zone o The Outer Limits (y que posiblemente nació así, pues en esa época Bester estaba probando mano como guionista televisivo), con un cruce de líneas interdimensional que apenas le sirve para escribir una anécdota que con mucha buena fe podría considerarse satírica (si no, es directamente machista… por no hablar de la más que probable inspiración en la reciente ganadora del Hugo de Dick, «El hombre en el castillo«).

Con «El hombre Pi» («The Pi man», F&SF, 1959) llega el otro punto fuerte de la antología, un cuento que fue merecido finalista del Hugo a mejor ficción corta (aunque ese año, al unirse las categorías de relato y novela corta, mal podía competir con la primera versión de «Flores para Algernon«, de Daniel Keyes). El texto retoma toda la experimentación formal del capítulo final de «Las estrellas mi destino» y nos muestra a un hombre dominado por el impulso de equilibrar las cuentas del universo. Sigue siendo muy hijo de su tiempo (sobre todo por lo que respecta a las relaciones entre sexos), pero también conserva su capacidad de sorprender al lector, lo cual unido a lo atrevido de su propuesta formal lo hace sin duda el mejor integrante de la antología.

Por desgracia, del punto más alto pasamos al más bajo, porque «El orinal florido» («The flowered thundermug», relato largo original de la antología), es un cuento que no hay por dónde cogerlo. Tengo la sospecha de que Bester intentaba seguir la plantilla de A. E. van Vogt de dejarse llevar por el subconsciente y cambiar por completo la dirección de la historia cada cuatro páginas… con resultados similares. Humor absurdo, de nuevo machismo subyacente y sátira mal dirigida, que concluye porque en algún lugar debe terminar, sin haber llegado a ofrecer nada que sea remotamente interesante.

La sátira campa también a sus anchas en «¿Quiere usted esperar?» («Will you wait?», F&SF, 1959), un relato breve sobre las dificultades burocráticas con que se tropieza un hombre que intenta vender su alma al diablo. El relato no es que tenga mucha sustancia, pero al menos presenta una trama (previsible, eso sí) y estira el concepto lo justo (porque no daba mucho más de sí). A veces, saber hasta donde llegar es una virtud. Con posterioridad, adaptó posiblemente ese mismo concepto, desde la perspectiva del diablo, para escribir el guion de «Mr. Lucifer», un capítulo de la serie televisiva Alcoa Premier, presentado y protagonizado por Fred Astaire en 1962.

Por último, se aprecia algo más de ambición en el relato largo que cierra la antología, «Su vida ya no es como antes» («They don’t make life like they used to», F&SF, 1963), que ilustra el encuentro entre los dos últimos supervivientes de una (supuesta) guerra termonuclear, un hombre y una mujer, en una Nueva York que evoca la ciudad de Los Angeles de Richard Matheson en «Soy leyenda«. Es un texto… extraño, con unas reacciones totalmente anormales, pero que bien podrían atribuirse a la locura a la que los ha abocado su situación. Se nota, al igual que en «El orinal florido», que Bester estaba intentando apartarse de su zona de confort, probando nuevos registros. Por desgracia el resultado queda muy lejos de los textos de Sheckley, Ballard o Silverberg o incluso Simak, por mencionar un autor más cercano a su generación, que tocan temas y estilos similares, aunque con mucha mayor profundidad o perspicacia.

En conjunto, no puedo afirmar que «El lado oscuro de la Tierra» sea una antología recomendable. Tiene un par de cuentos notables, pero el resto o no están a la altura o son directamente una pérdida de tiempo. Ejemplifican quizás el declive de un autor que, tras alcanzar la vanguardia absoluta se ve incapaz de adaptarse a la evolución que durante los años cincuenta y sesenta experimentó la ciencia ficción… o tal vez fuera que su trabajo en otros campos le hacía ver esta actividad como absolutamente secundaria e indigna de sus mejores esfuerzos, porque en sus novelas postreras volvió con desigual fortuna a la senda de la innovación. En cualquier caso, sus cuentos, salvo contadas excepciones, no se contaban entre lo mejor que ofreció el género en los años cincuenta y sesenta.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

El hombre demolido (1952)Computer connection (1975)May 30, 2023

Sepulcro

El británico James Herbert había irrumpido en el mundo literario en 1974 con «Las ratas«, un creature feature desvergonzado que se convirtió en uno de los primeros ejemplos modernos de natural horror (el uso de animales como fuente de amenaza). No era bajo ningún concepto alta literatura, pero golpeó justo en el momento adecuado (la eclosión del terror bestseller de los setenta) y con las dosis suficientes de efectismo, convirtiendo así a un autor bastante mediocre en uno de los reyes de la industria del horror barato (ediciones en tapa blanda) de los setenta y ochenta. Durante catorce años fue fiel a su cita anual con los lectores, produciendo una serie de novelas tan impactantes como olvidables, llegando a ser comparado con Stephen King (aunque a la postre la percepción histórica y sus respectivas carreras tomaron rumbos divergentes… pese a que los noventa tampoco fueron especialmente amables con el de Maine).

Casi al final de este período, en 1987, llegó su decimotercera novela, «Sepulcro» («Sepulchre»), en la que se aprecia un intento (fallido) por incorporarse a la nueva moda literaria: el thriller (abanderada por autores como Michael Crichton o Robin Cook). Tal vez por esa incapacidad de adaptación (o por lógico agotamiento creativo), con la entrada de la década de los noventa la periodicidad de sus lanzamientos pasó a hacerse bianual y, aunque se mantuvo activo durante otros quince años, lo cierto es que su mejor época ya había quedado definitivamente atrás.

En este contexto, el interés de «Sepulcro» estriba quizás en su cualidad de obra de transición. Es, por desgracia, un interés relativo, porque la fusión no termina de cuajar, y eso que el planteamiento reviste cierto interés.

El protagonista de la novela es Liam Halloran, empleado de Shield, una empresa especializada en ofrecer servicios de protección y de negociación en caso de secuestro para clientes de alto nivel. Tras una operación que se tuerce (aunque no por su culpa), lo asignan a una nueva tarea: prevenir el hipotético secuestro de Felix Kline, un misterioso activo de un gran conglomerado internacional dedicado a la explotación de recursos mineros. La importancia de Kline para esta organización reside en su capacidad de localizar por medio de poderes psíquicos yacimientos no reclamados por todo el mundo.

La operación empieza pronto a revelarse como inusual, cuando Kline se empeña en alojarse en su mansión del campo, Neath, con apenas protección (solo Halloran, su propio personal y unos misteriosos perros que solo salen de noche). Además, lejos de parecer preocupado por su seguridad, el vidente se dedica a practicar juegos psicológicos con su guardaespaldas, buscando manipularlo a base de inducirle alucinaciones u ordenar a su secretaria que lo seduzca. Todo ello, de algún modo, acaba relacionándose con el dios sumerio Marduk, aunque para entonces cualquier lector con un mínimo de apego a la trama ya está deseando que todo ese batiburrillo incoherente termine de una vez para poder replantearse qué hacer con su vida.

Porque «Sepulcro» es un libro que no hay por dónde cogerlo, y eso que no empieza demasiado mal, con la presentación de Shield y el planteamiento de la operación de protección a Kline. El problema es que entonces Herbert debió de recordar que se suponía que él escribía terror, así que, a falta de una idea mejor, comenzó a dar bandazos, intentando embutir en la historia escenas de violencia, canibalismo, brujería, terrorismo (generalmente a modo de flashbacks, narrando el pasado de los empleados de Kline)… cualquier cosa con tal de impactar al lector.

El problema (el principal problema) es que no existe tema central. No hay nada que articule todas esas escenas inconexas. De hecho, el elemento sumerio, quitando de un prólogo que no informa de nada y de dos o tres baratijas dispersas por Neath, no se nos presenta hasta casi el final mismo del libro, e incluso entonces lo hace con una excusa pseudohistórica que hasta los teóricos de los alienígenas ancestrales encontrarían inverosímil. Si a esto se le añade un giro a la vertiente thriller que se ve venir con medio libro de antelación… ¿Qué queda?

Pues poco, muy poco. «Sepulcro» es una monumental pérdida de tiempo, que ni siquiera ofrece satisfacción del modo primario en que suele hacerlo el splatterpunk. Por esas mismas fechas, además, otros autores, como Robert McCammon, Peter Straub, Jack Ketchum o incluso Dean Koontz, estaban logrando combinar con más éxito el horror y el thriller (con distinto porcentaje de cada género) y pronto llegaría una nueva hornada de escritores entregados desde el principio al thriller (o el technothriller), como el dúo Douglas Preston/Lincoln Child.

Lo único que lejanamente podría llegar a considerarse un hilo conductor o quizás un tema con un mínimo de desarrollo, podría ser la idea de que toda la novela supone en cierta forma un intento de perversión de Halloran por parte de Kline. El guardaespaldas es un hombre dado a la violencia, contenido por una estricta ética personal, pero al que un leve empujón podría desestabilizar y hacerlo caer bajo el dominio del mal encarnado (literalmente) en el vidente.

Todo ello, sin embargo, queda diluido en medio de los intentos desesperados de Herbert por resultar chocante, que además caen en el error de banalizar un tema peliagudo como es el del terrorismo en Irlanda del norte. Hay temas que, incluso en una obra de terror de serie B, no deberían sacarse a colación si no es con una intención bien definida, aunque sea equivocada, porque el autor ni siquiera está intentando ser polémico (y si ese era su propósito… bueno, entonces habría que apuntarle un nuevo fracaso, porque todo lo más demuestra mal gusto).

Con el género de terror tienes dos opciones (principalmente). Puedes tratar de contar una historia significativa, en la que el sentimiento de horror surja no tanto de lo que se nos cuenta como del modo en que resuena con nuestros propios miedos… o puedes tirar la casa por la ventana e ir a por todas a base de excesos. «Sepulcro», a este respecto, no es ni carne y ni pescado, y por ello acaba estancada en un soporífero terreno de nadie.

Oh, y respecto al sepulcro del título… digamos que aparece brevemente en cuatro o cinco páginas (aunque ni siquiera se le llame así) y se me hace difícil entender por qué había que destacar ese elemento de un modo especial. Es casi como si la novela se hubiera escrito deprisa y corriendo, a partir de un concepto abandonado a las primeras de cambio, acabando publicada solo por rellenar una ventana de edición preestablecida.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Las ratas (1974)May 24, 2023

Donde el silencio se rompe

Tras hacerse un nombre dentro de la literatura romántica a través de diversas series autoeditadas en Amazon (en especial la de los hermanos Cabana) y ganar en 2020 el premio Jaen de novela juvenil con «Y el mundo no dejaba de girar», la bilbaína Susanna Herrero ha comenzado a adentrarse en el terreno de la edición tradicional. En 2023, de la mano de Martínez Roca, nos ha llegado su primera novela de fantasía (etiquetada como «romance fantasy» por la editorial): «Donde el silencio se rompe».

En realidad, no es un género tan nuevo. Al menos desde los años noventa, la mezcla de fantasía y novela romántica ha ido copando una cuota de mercado cada vez mayor, agrupada en general bajo la etiqueta de «romance paranormal». De unos diez años a esta parte, sin embargo, sí que se ha venido dando un fenómeno nuevo, tal y como expuse en mi reseña de «Una corte de rosas y espinas«, derivado del auge del fanfiction, que es en su raíz diametralmente opuesto al romance paranormal.

Como he expuesto en numerosas ocasiones, mi interpretación del romance paranormal pasa por la consideración del sexo como algo de lo que poco menos que avergonzarse. Le introducción del elemento fantástico permite dirigir esos impulsos hacia en escenario imposible (en general por la naturaleza fantástica del partenaire) que permita experimentarlos con cierto distanciamiento de seguridad. Por el contrario, la actual iteración abraza sin complejos la sensualidad, como un juego de descubrimiento y exploración asociado con el auge de la novela romántica new adult (que ha ido haciéndose progresivamente más y más explícita en un tiempo sorprendentemente breve).

La parte relacionada con el fanfiction tiene que ver con su desarrollo mayoritario en comunidades literarias de internet, en las que proliferan las reinterpretaciones en clave romántica de obras de todo tipo (literarias, cinematográficas, televisivas…). El último ingrediente del guiso sería la explosión de la fantasía juvenil experimentada a principios de siglo de la mano de Harry Potter, que propició que una parte para nada trivial de todo ese movimiento se organizara en torno a mundos de fantasía (juveniles, a veces incluso infantiles, con los ubicuos retellings de cuentos de hadas clásicos). Con el correr de los años han ido añadiéndose elementos, tomados de aquí y de allá, desde fantasía urbana a épica, pasando por la feérica y cualquier otro género o subgénero que atrapara la imaginación de la, en general, autora, con muy pocas (o ninguna) cortapisas.

Pasando de forma específica a «Donde el silencio se rompe», la fuente de inspiración no puede ser más clara, hasta el punto de entrar casi en el terreno del fanfiction, porque los puntos de contacto con la saga de Percy Jackson (véase «El ladrón del rayo«), al menos en planteamiento, son demasiado importantes para ignorarlos.

La protagonista de la novela es Lovem Kennedy, una joven semidiosa, hija del propio Zeus, que gusta de pasar el tiempo en la Tierra, cerca de los simples mortales. Durante el prólogo, nos enteramos de que hay una conspiración para prevenir el nacimiento de un personaje superpoderoso, viajando en el tiempo para acabar con la madre (Lovem) y sin espacio para asimilarlo, nos encontramos con el ataque que Lovem sufre en un playa, con unos polvos misteriosos que la privan de sus poderes. Medio muerta, es arrebatada por una ola y depositada en otro lugar, justo a tiempo de ser rescatada por Tristan Drake y sus amigos, que proceden de inmediato a llevársela a su reino, el reino de los dragones, a punto de entrar en guerra con el Olimpo por pasados agravios.

Una amnesia muy conveniente propulsa la dinámica inicial de la relación, que se caracteriza por un antagonismo instintivo (abusivo incluso), que estalla finalmente cuando la verdadera identidad de Lovem es revelada. A partir de ahí, en bandos enfrentados, ambos protagonistas, junto con sus respectivos séquitos, dan inicio a una carrera para controlar o neutralizar esa misteriosa sustancia capaz de privar a los semidioses de su poder, que se encuentra nada menos que en el centro de la Tierra.

Sin entrar en muchos detalles, durante esta empresa la confrontación va dando paso a una colaboración forzada y de ahí, para sorpresa de absolutamente nadie, acaban cediendo a la atracción mutua, para acabar unidos contra el auténtico enemigo (o, cuando menos, su lugarteniente de turno).

Como se puede apreciar, no hay mucho novedoso en el planteamiento, ni de hecho resulta particularmente interesante el worldbuilding o un periplo que pierde por completo el sentido de la escala y transforma un viaje que tendría que haber sido de 6.371 kilómetros en una exploración del típico calabozo de Dragones y Mazmorras. Así, ese descenso al centro de la Tierra resulta aún más superficial que el de Verne, aunque tampoco es que importe demasiado, porque la historia flaquea en muchos más frentes.

Como la propia editorial se empeña en vender el libro como Romance Fantasy (sin hacer mención de que la fusión no es para nada un concepto nuevo, sino que viene desarrollándose desde al menos los años ochenta), cabe juzgarlo en ambos frentes, y a ese respecto la fantasía resulta bastante decepcionante (muy derivativa, excesivamente simple y, a la postre, un poco incoherente, sin que los niveles de poder queden nunca muy claros). En cuanto al romance, aunque no soy para nada experto en la materia, lo encuentro también deficiente. La única razón por la que acaban juntos Lovem y Tristan es por una irresistible conexión que sienten cada vez que se encuentran, sin que la evolución dependa en modo alguno de sus acciones (la forma en que se tratan solo podría conducir de forma lógica a una profunda y persistente enemistad) o siquiera su voluntad.

Entiendo que la autora pretende desarrollar una dinámica de enemies to lovers, pero para ello no necesitaba esforzarse en hacer que se despreciaran mutuamente cuando Lovem aún no tenía memoria, dado que por lealtades familiares ya eran enemigos naturales. En general, hay demasiada superficialidad y al mismo tiempo un buen montón de redundancias y topicazos y la naturaleza fantástica no termina de encajar tampoco con un desarrollo típicamente adolescente (para algo así, no hacía falta emparejar a una semidiosa con un dragón).

Lo peor es que el final supone más bien un reinicio. Sí, tal vez se ha avanzado un poco en algunos aspectos, pero por lo que respecta a Lovem, la trama la devuelve exactamente a la casilla de salida, emplazándonos para un segundo libro. Entre eso y algunos graves errores de estilo que un sello como Martínez Roca no debería permitirse, parece evidente que estamos ante una novela primeriza, sacada de algún cajón y apenas revisada antes de la publicación (por lo que me han contado lectoras que saben mucho más que yo, el fuerte de la autora son sus personajes, y eso es algo que no se percibe en absoluto aquí).

No quisiera, sin embargo, pecar de excesivo negativismo, porque hay cosas que hace muy bien. Me gusta, por ejemplo, que pese a todos los problemas que he comentado la relación entre Lovem y Tristan es bastante equilibrada. Ambos personajes tienen agencia propia y el conflicto, aun siendo un poco tópico, tiene potencial. Un potencial que se adivina también para el escenario en su conjunto y que quizás se desarrolle en esa secuela prometida. Por desgracia, hay obras tempranas que no deberían exhibirse nunca (no al menos sin una reescritura a fondo), y creo que este es uno de esos casos.

Otras opiniones:

De Elena Díaz en Libros y LiteraturaDe Judith G. Noé en Fan ServiceMay 9, 2023

La Sociedad por la Preservación de los Kaiju

El 2020 fue un año difícil para casi todo el mundo, incluyendo, claro está, a los escritores. Uno de los que lo sintieron de forma notable fue John Scalzi. Según comenta en el postfacio de su último libro, la situación (global y personal) interfirió en su proceso creativo, hasta el punto de imposibilitarle por completo cumplir con el compromiso adquirido con su editor, cancelando la escritura de un título que ya estaba anunciado.

Tras ello, sin embargo, concibió otro proyecto, mucho más ligero, y poniéndose a ello logró completarlo en apenas dos meses, entregando justo antes de la fecha límite una novela muy distinta a la prevista inicialmente: “La Sociedad por la Preservación de los Kaiju” (“The Kaiju Preservation Society”, 2022).

Se trata decididamente de un título ligero, incluso dentro de la ligera bibliografía de Scalzi, un autor que nunca se ha caracterizado por complicarse mucho la vida con historias ultranovedosas o sublecturas con un mínimo de calado. De nuevo nos encontramos con una novela que es ante todo un homenaje, en este caso hacia el género japonés por excelencia, el de los kaijus o grandes monstruos arrasaciudades, de los que el primer y máximo exponente es Godzilla (concebido por Ishiro Honda y sus guionistas para la productora Toho en 1954, como plasmación metafórica del miedo a la bomba nuclear).

La historia arranca con el despido del protagonista, Jamie Gray, de su trabajo como publicista de una empresa de reparto de comida, justo en los inicios de la epidemia del Covid-19 (convirtiendo así la novela en una de las primeras ficciones pandémicas). En un ambiente de incertidumbre y recesión económica (un drama tratado de una forma casi casual, no vaya a traumarse nadie), Jamie se ve obligado a aceptar un puesto de repartidor en esa misma empresa… lo que azarosamente (este tipo de casualidades abundan mucho a lo largo de la novela) le pone en contacto con un antiguo conocido que justo tiene la solución a todos sus problemas: un puesto de trabajo en una ONG dedicada a la protección de animales grandes.

Pese a lo inusual de las condiciones (debe aceptar en menos de veinticuatro horas, no se le informa apenas sobre el trabajo concreto a realizar y supone seis meses de aislamiento y desconexión con el mundo), nuestro protagonista no tiene nada que perder, así que pronto se encuentra subido a bordo de un avión con destino a Groenlandia y de allí a un base secreta que albergar… un portal hacia un mundo paralelo, una Tierra alternativa habitada por bestias gigantescas (más de cien metros) alimentadas por energía nuclear (biogenerada).

No hay mucho más que contar. El primer tercio de la novela nos cuenta básicamente lo que he expuesto, el siguiente trata sobre las primeras semanas de descubrimiento en ese mundo singular que alberga en la realidad los monstruos más titánicos que ha concebido nuestra imaginación y el último desarrolla un pequeño conflicto apoyado a partes iguales en coincidencias poco menos que asombrosas y los estereotipos más desvergonzados. Todo ello relatado a base de diálogos vivos, referencias friquis (más que friquis, me atrevería a decir que casi, casi de cultura pop), muletillas recurrentes (que dejan de hacer gracia a la quinta o sexta vez que se repiten) y chistes facilones.

Se trata de un guion al que Scalzi se ciñe hasta sus últimas consecuencias, sin dejar que una gran tragedia laboral o siquiera una amenaza nuclear de imprevisibles consecuencias globales rompan con el tono buenrollero. Después de todo, el objetivo conceptual de la novela es ofrecer escapismo, y si para eso hay que privar a los personajes de cualquier rasgo distintivo y darles la profundidad de un adolescente de película de Hollywood, pues sea.

La valoración que cada lector hará de esto ya será algo personal. Scalzi (lo ha demostrado una y otra vez) es una narrador más que competente (aunque en este caso esa habilidad se ve enmascarada por una traducción bastante torpe, que desvirtúa muchos de los chistes y recurre a una literalidad excesiva) y en “La Sociedad para la Preservación de los Kaijus” ofrece casi exactamente lo que promete: una aventura exótica que gira en torno a grandes monstruos atómicos (que carecen de ciudades que destruir).

Eso sí, no hay apenas nada más a lo que aferrarse, porque a nivel especulativo la novela es más fantasía que ciencia ficción (por mucho que intente disimularlo soltado aquí y allá algún tecnicismo y recordándonos cada dos por tres que casi todos los personajes son doctores en tal o cual disciplina), la trama cabe describirla más bien como excusa argumental y el proyecto en su conjunto presenta un tufillo a idea inmadura, a la que le hubiera sentado de perlas un poco más de trabajo de consolidación y pulido.

Por no querer mojarse, incluso las veladas críticas a la administración Trump y la degradación de la democracia en los EE.UU. resultan tan tangenciales que hay que prestar mucha atención para apreciarlas (y en veinte años a lo sumo, distanciados del contexto implícito, resultarán tan crípticas que devendrán en invisibles). De igual modo, había ahí dentro un juego metametarreferencial (porque los kaijus de la novela son al mismo tiempo homenaje y supuesta inspiración para los que nos acompañan desde hace ya casi setenta años) que se queda en mero chascarrillo.

Supongo que hay que reconocerle a Scalzi su entrega absoluta al escapismo, así como, reitero, su habilidad para sacar adelante un proyecto que en manos menos capaces bien hubiera podido constituir un absoluto desastre, pero también opino que los lectores nos merecemos algo más que un plato a medio cocinar. En el postfacio al que aludía al principio, el propio autor transcribe una cita a tenor de que más vale un proyecto retrasado pero bueno, que otro entregado en tiempo pero defectuoso… y me temo que, aunque él se refería al libro cancelado, eso es una máxima igualmente aplicable a “La Sociedad por la Preservación de los Kaiju”. Con dos o tres meses extra de maduración, el resultado hubiera podido ser mucho más satisfactorio y perdurable.

Otras opiniones:

De Daniel Garrido en Caballero del Árbol SonrienteDe J. J. Castillo en Crónicas LiterariasDe Enric Pujadas en Papel en BlancoDe Violeta Lila en Anika Entre LibrosOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La vieja guardia (2005)Las brigadas fantasma (2006)El sueño del androide (2006)La colonia perdida (2007)La historia de Zoë (2008)Redshirts (2012)El fin del imperio (2017)May 3, 2023

El hijo del hombre

En 1971 Robert Silverberg se encontraba en la fase final de su período más creativo (y, posiblemente, el lustro más impresionante de toda la historia de la ciencia ficción). Ya empezaba, sin embargo, a ser perceptible el cansancio vital que acabaría llevándole a anunciar su retiro (temporal) en 1975.

La plasmación de esta dinámica fructificó en sus dos grandes obras maestras de 1972: “El Libro de los Cráneos” y, sobre todo, “Muero por dentro”, dos novelas reflexivas, existencialistas y pesimistas, que sometían a análisis y cuestionaban la esencia misma de su autor, al tiempo que exploraban nuevos caminos creativos. Todo ello, en grado incluso superlativo en determinadas facetas, se encontraba ya en una de sus cuatro novelas de 1971: “El hijo del hombre” (“Son of man”).

El protagonista de la historia, un hombre contemporáneo al que conocemos solo como Clay (un muy poco sutil “Arcilla”), se ve arrastrado por las corrientes del tiempo hasta una época inconcebiblemente lejana, en la que una Tierra apenas reconocible se encuentra habitada por una serie de especies humanas descendientes del hombre, tales como los Deslizadores, los Respiradores, los Esperadores, los Devoradores, Los Destructores o los Intercersores (por no hablar de otros náufragos temporales y remanentes no orgánicos de nuevas/antiguas civilizaciones).

Las peripecias de Clay en la nueva Tierra asumen la forma de una novela filosófica, organizada en torno a un viaje iniciático que le lleva a trabar conocimiento con las distintas formas que ha adoptado la humanidad, que se corresponden a su vez con distintos objetivos vitales (no siempre explícitos), a participar junto con los Deslizadores en una serie de misteriosos rituales (la Apertura de la Tierra, el Alzamiento del Mar, el Afirmamiento de la Oscuridad, el Relleno de los Valles y el Moldeado del Cielo) y a transitar por zonas de aflicción como Viejo, Hielo, Fuego, Pesado, Lento, Oscuro o Vacío, mientras su propia esencia sufre transformaciones que ora lo elevan y lo llenan de admirado pasmo, ora lo hunden en la peor de las depresiones. Todo ello se encuentra sostenido a base de descripción casi pura, porque hay poco, muy poco que marque una evolución narrativa.

Las mejores novelas de Silverberg, incluso en medio de cierta locura creativa, construyen si no una tesis completa, sí al menos un marco conceptual que juega con una serie de conceptos, de un modo como solo la ciencia ficción (o la fantasía; la adscripción de “El hijo del hombre” al género de la ciencia ficción se basa exclusivamente en el marco contextual de viajes en el tiempo que ha escogido el autor para presentárnoslo, aunque por otra parte cualquier rastro de especulación científica es absolutamente accidental) puede ofrecer. En “El hijo del hombre” hay quizás temas recurrentes (la sexualidad, la religión, la muerte, el sufrimiento, la razón de la existencia…), pero lo que no existe, ni por asomo, es un razonamiento no ya bien estructurado, sino siquiera planteado.

El autor se contenta con saturar nuestro sentidos literarios con una avalancha de descripciones que no sé si definir como experimentales o tachar directamente de psicodélicas (alternando experiencias meramente desconcertantes, como los cambios espontáneos de sexo o la disgregación en una miríada de puntos de luz fluyendo por un río, con otras que solo pueden equipararse con el resultado de un “mal viaje”… o la angustia de una pesadilla, caso de la mayor parte de las regiones de dureza).

La única pista de que dispongo para determinar cuál fue la recepción contemporánea de “El hijo del hombre” es su posición en la votación de los Locus, todavía en el top ten con un noveno puesto, pero por detrás de las para mí superiores “Tiempo de cambios” (tercera y premio Nebula) y “El mundo interior” (sexta), resultando ambas, además, finalistas del premio Hugo (así de sobrado iba). El tiempo, paradójicamente, no le ha sentado nada bien y hoy por hoy diría que podría llegar a resultar poco menos que ilegible.

Ni siquiera su brevedad resulta un alivio excesivo. Sinceramente, se me antoja un poco como el discurso de alguien intoxicado. Estoy seguro de que en su mente todo tenía sentido mientras la escribía, y de hecho se percibe por debajo de todas esas descripciones extravagantes una estructura firme que solo se quiebra (premeditadamente) hacia el final. Por desgracia, no presenta una lógica que ofrezca un asidero firme para cualquier tipo de exégesis, quedando reducido a la postre como un ejercicio un tanto narcisista de estilo (con no pocas dosis de exhibicionismo, que por momentos llega a resultar casi paródico, sobre todo en lo relativo a la sexualidad exacerbada del protagonista).

Es muy posible que Silverberg tomara como modelo las aventuras de Maskull en Torrance en “Un viaje a Arturo”, dado que la novela de David Lindsay había experimentado un repunte de popularidad gracias a su publicación en las Adult Fantasy Series de Ballantine en 1968. Si es el caso, su carencia de punto focal (como lo era la exploración teológica en su predecesora), la condena a la irrelevancia, sobre todo una vez modificado el entorno cultural (y ni siquiera constituye un buen reflejo de su época; demasiado tardío para poder considerarse beatnik y demasiado externo para ser representativo del movimiento hippie, como “The butterfly kid”, de Chester Anderson).

Valoraciones críticas aparte, posiblemente no le fue muy bien desde una perspectiva económica y, desde luego, no le sirvió a Silverberg para alcanzar una de sus grandes aspiraciones: el reconocimiento literario (no digamos ya fuera del gueto de la ciencia ficción, algo que no obtuvo ni siquiera con “El libro de los cráneos”), alimentando así su desilusión con la escritura.

Otras opiniones:

De Ignacio Illarregui en CDe Francisco Maldonado en Pasión por la Ciencia FicciónOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Espinas (1967)El hombre en el laberinto (1968)Las máscaras del tiempo (1968)Alas nocturnas (1969)A través de un billón de años (1969)Por el tiempo (1969)La torre de cristal (1970)Regreso a Belzagor (1970)Tiempo de cambios (1971)El mundo interior (1971)El libro de los cráneos (1972)Muero por dentro (1972)Sadrac en el horno (1976)La estrella de los gitanos (1986)April 18, 2023

Warbreaker (El aliento de los dioses)

Tras «Elantris» (2005) y la trilogía de Nacidos de la bruma (2006-2008, empezando por «El imperio final«), Brandon Sanderson se adentró por tercera vez en el Cosmere para ofrecer «Warbreaker» en 2009 (traducida como «El aliento de los dioses»), una novela diseñada evidentemente como primera parte de una trilogía, pero cuya continuación sigue pendiente de escritura (aunque ya se ha anunciado su título: «Nightblood»).

Para entonces ya estaba bastante claro lo que cabía esperar de Sanderson y es justo lo que ofrece. Tenemos un escenario no excesivamente elaborado (hasta la fecha, en todas las novelas de Sanderson la ambientación me ha parecido más bien un cortapega genérico), con un sistema de magia que, ese sí, está superelaborado y constituye la columna vertebral de la obra y una serie de personajes más o menos carismáticos que van repartiéndose el punto de vista, con una narración en tercera persona equiescente, lo que ofrece el equilibrio justo entre introspección y mantenimiento de la sorpresa.

En «Warbreaker» tenemos una pequeña nación montañosa (Idris) amenazada, por su mucho más poderoso vecino (Hallandren), dándose la circunstancia de que antaño la casa real de esa nación gobernaba ambos territorios. En virtud del cumplimiento de un tratado de paz, el rey de Idris debe ceder a su primogénita, Vivenna, para contraer nupcias con el rey-dios Susebron. Siguiendo un impulso del momento, el monarca decide enviar en su lugar a la rebelde Siri, que al contrario que su hermana no ha estado preparándose toda su vida para la tarea.

Desde ese punto, la acción se traslada de forma exclusiva a la ciudad de T’Telir, capital de Hallandren y sede de la Corte de los Dioses, en donde parecen entrecruzarse diversos complots a cuyo resultado se juega la futura invasión o no de Idris. En cuanto a los puntos de vista, se alterna entre Siri y su inicial desconcierto ante el giro inesperado que ha dado su vida; Vivenna, quien desprovista de propósito en la vida acude a la ciudad enemiga con el vago propósito de impedir la guerra y rescatar a su hermana; Lightsong el audaz, uno de los dioses retornados, peculiar por dudar de su propia divinidad; y un misterioso personaje cuyos capítulos en realidad se encuentran extraordinariamente limitados. En torno a los tres primeros tenemos una plétora de personajes secundarios, de los que en virtud de la voz narrativa solo conocemos su acciones abiertas y lo que los personajes-punto de vista piensan de ellos.

Para terminar de caracterizar la novela solo faltaría hablar del sistema mágico, que gira en torno al aliento biocromático. Cada hombre al nacer posee un aliento, que puede ceder a quien lo desee (por diversas razones, aunque prima el intercambio económico). Con suficientes alientos, cualquiera puede ir ascendiendo en una escala biocromática de elevación que va concediendo diversos dones (entre los que destaca la prolongación de la vida), además de permitirles «despertar» objetos, transfiriéndoles (con suerte momentáneamente) cierto número de alientos para animarlos y programarlos para hacer alguna tarea sencilla (es un sistema un poco más complejo, pero describirlo completo ocuparía toda la reseña).

Aparte de los despertadores, están los dioses o retornados, hombres y mujeres que murieron y regresaron a la vida en cuerpos divinos, sin conservar memoria de lo que fueron y en torno a los cuales se organiza la religión y la política de Hallandren. Para sobrevivir, necesitan consumir un aliento a la semana, y pese a contar con un gran nivel biocromático, no pueden despertar objetos. Por añadidura, existe un cuarto uso del aliento (aparte de despertadores, objetos despertados y dioses), pero su caracterización constituye parte de la trama, así que no voy a decir nada más al respecto.

Poner en duda a estas alturas la habilidad de Sanderson para construir mundos y pergeñar tramas originales no tiene sentido. Sanderson es, además, un narrador nato, no muy refinado, pero sí eficaz, muy eficaz. «Warbreaker» es, sin embargo, la novela que le he leído que menos me ha satisfecho.

No sé si achacarlo a que ya le tengo tomado la medida (aunque eso no me impidió disfrutar de «Aleación de ley«), pero con esta novela me ha ocurrido dos cosas. Primero, que sin negar la originalidad del sistema de magia, se me ha antojado excesivamente aleatorio en determinadas características (algo que le puedo echar en cara precisamente por la aspiración del autor a construir sistema de magia Hard). El uso del color es fundamental en la caracterización del sistema, pero al mismo tiempo carece por completo de conexión con todo lo demás. Sanderson podría haber escogido cualquier otra fuente de poder y no hubiera tenido más que cambiar unas palabras por otras. Por otra parte, hay pocas, muy pocas sorpresas en la novela.

Por diseño, el sistema de magia determina la trama. Eso no es nada nuevo. Es el sistema creativo que emplea el autor. Sin embargo, allí donde en otras novelas ese juego supone todo un acierto, aquí lo he notado demasiado encorsetado, no sé si por la excesiva complejidad del sistema o por esa tara que comentaba antes. A eso se le añade otro elemento reiterativo, que es el de que las apariencias engañan, y eso que puede constituir un recurso interesante para imprimir un giro a la trama, cuando se emplea en demasía acaba siendo tan predecible que no solo pierde su capacidad de sorpresa, sino que se transforma en un aviso que telegrafía las «sorpresas» con capítulos de antelación (y sí, también cabría mencionar que hay demasiados capítulos, la novela podría haberse desprendido de un tercio de su longitud sin perder nada sustancial).

¿Es por tanto «Warbreaker» una mala novela? ¡En modo alguno! Es solo que, bien sea por encontrarse excesivamente encorsetada o, todo lo contrario, por presentar elementos mal entretejidos, todo queda reducido a las simpatías que te despierten los personajes y, personalmente, hubiera podido prescindir de la mitad de ellos (e incluso podría haberme quedado simplemente con Lightsong, si la estructura social de Hallandren le hubiera permitido una mayor libertad de acción).

Sanderson ha estado muy, muy ocupado los últimos quince años, pero tal vez no sea una casualidad que la secuela de «Warbreaker» (que, repito, queda absolutamente implícita en el final de la novela) esté tardando tanto en escribirse. Personalmente, me gustaría ver al autor arriesgándose un poco más y jugando con su estilo, pero supongo que no podemos tenerlo todo. También he de comentar que parezco estar en la minoría por lo que respecta a la valoración de esta novela. Los problemas de planteamiento y estructura que percibo en ella podrían no ser tan evidentes como me han parecido a mí (deformación profesional, quizás). Para equilibrar cualquier posible sesgo, como siempre, ahí abajo tenéis…

Otras opiniones:

De Marthis en Diario de FrikiDe Eurus en Jardines de PapelDe Daniel Garrido en Caballero del Árbol SonrienteDe Dalayn en Más que VenenoDe Cris Carou en FantasymundoDe Daniel Pérez Castrillón en Boy With LettersDe Alba en Lector FisgónDe Mariat en In the Never NeverOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Elantris (2006)El Imperio Final (2006)Aleación de ley (2011)April 11, 2023

Happy hour in hell

En 2012, Tad Williams incursionó en la fantasía urbana con «Las sucias calles del cielo«, el primer volumen de su serie de Bobby Dollar, un ángel encarnado en la Tierra que trabaja como abogado defensor de los recién fallecidos. En esa primera entrega, la acción arranca con un alma que no se presenta a su juicio… y a partir de ahí las cosas se lían.

A la conclusión de «Las sucias calles del cielo», Bobby Dollar ha logrado de algún modo sobrevivir, aunque ahora no solo se ha enemistado con un gran duque del infierno, sino que guarda secretos peligrosos de los que no quiere que se enteren sus jefes celestiales y, lo que es peor, su romance incipiente con nada menos que una diablesa, la Condesa de las Manos Frías, se ha visto frustrado cuando su chica es reclamada por el Infierno. En ese punto arranca la segunda novela, «Happy hour in hell» (2013), que al contrario que su predecesora no ha llegado a ser traducida al español (y es improbable que lo vaya a ser en un futuro previsible).

El primer cuarto de la novela es a grandes rasgos continuista con «Las sucias calles del cielo» y si aquella tenía un tono muy cercano a la novela negra, con Bobby Dollar asumiendo el papel del detective solitario empeñado en desenterrar la verdad, por mucho que pudiera manchar a los poderosos, aquí el paralelismo más evidente es el de los dramas policiales. Bobby (o Doloriel, según su nombre angélico) se ha metido en tantos problemas que sus arcangélicos jefes no tienen otra opción que suspenderlo mientra se lleva a término la investigación oficial sobre los sucedido.

Es algo que le vendría bastante bien a Bobby, de no ser por la necesidad de mentir en el Cielo para cubrir a su antiguo compañero (por no hablar de mantener escondida la prueba de la connivencia entre gerifaltes de arriba y de abajo), de planear una improbable misión de rescate en el Averno y de huir de un imparable asesino revivido (al que supuestamente ya erradicó durante su tiempo con el equivalente angélico del SWAT). Es un segmento interesante, que profundiza un poco más en algunos de los personajes que ya se nos han presentado (como el hombre-cerdo) y añade alguno que otro como el Chico Roto, ampliando así el elenco preternatural de San Judas. Por otro lado, se aprecia quizás a un Tad Williams en piloto automático, lo que queda especialmente de manifiesto con el reiterado recurso del perseguidor arrollador (no solo repetido de «Las sucias calles del cielo», sino presente también en otros títulos del autor, como «The war of the flowers«).

Todo ello, sin embargo, no es sino un largo prólogo para el plato principal, la expedición de Bobby al mismísimo infierno, con la doble misión de rescatar, de algún modo, a la Condensa de las Manos Fría y entregar un misterioso mensaje de parte de un arcángel (operando al parecer muy al margen de los cauces oficiales) a uno de los condenados.

Aquí empieza una novela completamente nueva, que ocupa casi tres cuartas partes de «Happy hour in hell» y en donde Tad Williams nos ofrece, como han intentado tantos otros, su particular visión del Infierno (una visión que bebe lo justo, como no podía ser de otra forma, de «La divina comedia» de Dante). Por desgracia, pese a su inventiva no es capaz de evitar por completo los defectos que aquejan a algunos de esos intentos de los que hablaba (como «Inferno«, de Larry Niven y Jerry Pournelle), porque la historia deviene en un viaje episódico por un territorio que si bien resulta desagradable, queda lejos, muy lejos de representar fielmente la idea de un lugar de condenación eterna (supongo que una descripción más teológicamente ajustada resultaría una auténtica pesadilla… desde una perspectiva narrativa).

Otro grave problema para transmitir la idea del Infierno lo encontramos en la voz narrativa, pues «Happy hour in hell», como su predecesora, se nos cuenta en una sardónica primera persona (en pasado) y esa perspectiva entre mordaz y estoica de detective de poca monta (a lo Phillip Marlowe) no es la más adecuada para transmitir el concepto de desesperanza que tendría que evocar el Infierno (no un lugar terrible que describimos metafóricamente como tal, sino el no-lugar genuino).

Pese a todo, si nos abstraemos de esta cuestión y juzgamos el conjunto como una serie de aventuras pintorescas en un escenario cambiante e imaginativo, «Happy hour in hell» constituye una lectura apropiada, con suficientes ideas frescas como para superar ese carácter episódico que mencionaba y un puñado de personajes secundarios interesantes. Lo que finalmente sitúa la novela por debajo de la media es, por desgracia, su conclusión.

No entraré en grandes detalles. Tan solo comentaré los dos grandes problemas que presenta. El primero y hasta cierto punto salvable es que todas las experiencias de Bobby en el Infierno (y son muchas y traumáticas) no parecen cambiarlo ni un ápice. Recordatorio: está narrado en primera persona y en pasado. Es decir, el narrador, al comenzar la historia, ya la ha vivido por completo, y resulta de todo punto imposible que después de esas experiencias pueda seguir manteniendo esa voz narrativa que describía antes (y que tan bien cuadraba con tono de novela negra inicial).

Lo peor sin embargo, es que a la postre todo, absolutamente todo lo que se narra en «Happy hour in hell» resulta… irrelevante. Bobby podría haberse ahorrado por completo el viaje infernal y «Sleeping late on Judgement Day», la tercera entrega de la trilogía, podría no verse alterada en absoluto. Bobby no aprende nada, no cambia nada, no consigue nada y no descubre (casi) nada. Malgastar cuatrocientas páginas en lo que es básicamente una visita guiada al Infierno solo hubiera tenido sentido en el contexto de una exploración conceptual mucho más seria (que el enfoque de la serie previene) o quizás con una inclinación más decidida hacia el horror (de nuevo, difícil de justificar en medio de una trilogía fantástica con una voz narrativa ligera).

Supongo que, dada la premisa de la serie, la tentación de describir el Infierno resultaba demasiado jugosa para dejarla pasar. Por desgracia, hubieran hecho falta unas razones más sólidas para justificarla. Así, me temo que queda como una secuencia puente excesivamente alargada en medio de lo que, por otra parte, constituye una muy original aproximación a la fantasía urbana.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Añoranzas y pesares (1988-1994)The war of the flowers (2003)Las sucias calles del cielo (2012)The heart of what was lost (2017)Brothers of the wind (2021)April 4, 2023

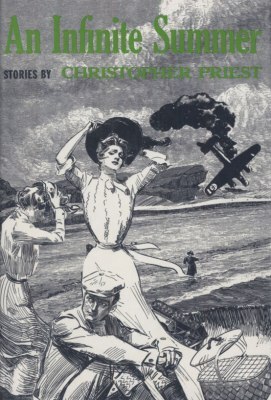

Un verano infinito

El británico Christopher Priest publicó su primer cuento en 1966. Heredero, al igual que Brian Aldiss, de la tradición del romance científico de Wells, llegó sin embargo un tanto tarde a la New Wave británica, cuando esta ya había casi agotado su etapa más experimental. Se sumó, por tanto a un grupo de escritores (incluyendo la segunda etapa en la carrera del abanderado de la New Wave, J. G. Ballard) que producían una ciencia ficción cada vez más cercana a la literatura mainstream, pero manteniendo ese ingrediente especial de extrañeza que caracteriza al género fantástico. Este nuevo género acabó recibiendo el apelativo de slipstream (teniendo como antecesores el realismo mágico de Borges o «La metamorfosis» de Kafka) y en él medró Priest.

Siendo un escritor poco prolífico, se dedicó a publicar entre dos y cuatro cuentos al año, con su primera novela, «Indoctrinario», de 1970 y desde entonces una nueva cada dos o tres años. En 1979, tras cinco novelas y una primera antología («Real-time world», 1975), sacó una segunda recopilación, que incluía textos publicados originalmente entre 1976 y 1979 (aunque en su mayor parte son relatos de 1978): «Un verano infinito» («An infinite summer»). Tres de los cinco textos poseen además un elemento unificador, el escenario (no siempre central en la trama) del Archipiélago del Sueño.

Antes de seguir adelante toca pararnos un momento a analizar cómo afecta a esta ubicación imaginaria la adscripción (teórica) de Priest al género del slipstream, porque si algo lo caracteriza es por el difuminado de las fronteras entre géneros (ciencia ficción y fantasía, pero también fantástico y realista). Esta indefinición nuclear hace que la ficción de Priest oscile a menudo en una dualidad realidad/ficción maleable e inconstante, un juego referencial en el que la metáfora puede intercambiar posiciones con el concepto que representa (y este se transforma a su vez en comentario sobre los escenarios imaginarios). Así, el Archipiélago del Sueño se convirtió en el hito geográfico que identifica un escenario no exactamente ucrónico, pero tampoco enteramente fantástico, en el que una gran isla del norte (equivalente a Gran Bretaña), se encuentra en guerra perpetua con el continente del sur, extendiéndose por entre ambas potencias beligerantes las susodichas islas, forzadas a una neutralidad aislada. La cuestión es que este escenario no siempre es una realidad, sino que a veces es la ficción metafórica que describe una realidad… que no siempre es la nuestra. ¿Confundidos? Vamos con el análisis concreto de los relatos.

La antología arranca precisamente con el relato que le da título. «Un verano infinito» («An infinite summer») fue publicado originalmente en 1976 en la primera entrega de la efímera colección de antologías originales Andromeda, de Peter Weston (que se prolongó solo por otros dos números). La historia nos sitúa en 1940. Los alemanes bombardean Inglaterra. Mientras tanto, un joven llamado Thomas Janes pasea ajeno a todo ello por Londres. Pese a su apariencia, nació en 1881, tendría casi sesenta años… de no ser porque en 1903 fue congelado y no retorno a la vida hasta 1935. Desde entonces, deambula por el mundo, siendo capaz de percibir tanto otras figuras congeladas en el tiempo como a quienes lo provocan, los congeladores, unos viajeros temporales cuyas intenciones le son desconocidas por completo, aunque parecen tener que ver con algún propósito artístico. La cuestión es que no fue congelado solo. Junto con él, estaba la joven Sarah, a quien ansiaba prometerse… y que sigue atrapada en aquel verano inmutable de 1903.

«Un verano infinito» es un relato tan poético como melancólico, que presenta ya los que podrían ser los dos grandes temas de la antología: el amor y la disociación con la realidad. En este caso, no solo tenemos dos líneas temporales (o tres, si separamos las de 1935 y 1940), sino dos percepciones diferentes. La primera ignorante e inocente, la segunda poseedora de un conocimiento secreto que no solo no proporciona la felicidad, sino que aliena a Thomas de su tiempo, despertando quizás en él el anhelo de una fuga hacia un tiempo más sencillo (prebélico), representado por ese amor puro de juventud. Quizás en este concepto se resuma a la perfección la intención del slipstream, que consiste en crear a través de la intromisión de lo fantástico en la cotidianidad un extrañamiento en el lector que haga resonar en él un eco del sentimiento de desencanto vital que desembocó en el postmodernismo.

Esto es quizás lo que diferencia claramente el slipstream de su antecesor directo, el realismo mágico. Allí donde aquel utilizaba lo fantástico para enfatizar la realidad, construyendo metáforas imposibles, integradas sin embargo en la cotidianidad sin ningún tipo de cuestionamiento, Priest y otros cultivadores del slipstream buscan premeditadamente el conflicto, la disonancia cognitiva que magnifique el estado de confusión y lo convierta en el núcleo central de la experiencia (algo que se repite una y otra vez a lo largo de esta antología). Paradójicamente, el final del relato puede interpretarse como una fuga disociativa, una renuncia a la comprensión para alcanzar la felicidad: escapismo en estado puro.

«Rameras» («Whores») fue publicado originalmente en 1978 en la antología New Dimensions 8 (compilada por Robert Silverberg). Aquí ya nos encontramos con un relato ambientado directamente en el Archipiélago del Sueño, al que llega un soldado en licencia médica por haberse visto afectado por una granada de gas sinestésico (algo que retrotrae a «A cabeza descalza», de Brian Aldiss, 1969). Una vez en Winho, una isla recién liberada del enemigo (un enemigo que nunca se muestra de forma clara en todo el ciclo, sino solo como un concepto deshumanizado casi puro: el otro antagónico), busca a una prostituta que conoció en una ocasión anterior, enterándose de que se cuenta entre las víctimas de la transitoria ocupación. Acaba, sin embargo, contratando los servicios de otra ramera, a quien el enemigo ha afilado por algún motivo los dientes.

Lo que sigue son una serie de imágenes enormemente perturbadoras, potenciadas por los ataques de sinestesia que sigue sufriendo esporádicamente el soldado, en una narración que juega también con la dualidad cordura/alucinación para plasmar quizás un conflicto ético cuya simbología, de tener una explicación única, resulta difícil de precisar. Destacaría quizás la profunda incongruencia entre la sordidez del fondo y la cualidad casi poética de la forma, que pone tal vez de manifiesto el autoengaño del soldado, que fantasea con una relación romántica enmarcada en realidad dentro de una dinámica de abuso colonial (entre otras cuestiones).

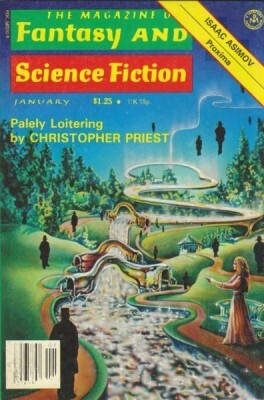

El mejor cuento de la antología posiblemente sea «Vagabundeos pálidos» («Palely loitering»), publicado originalmente en The Magazine of Fantasy and Science Fiction (enero de 1979), siendo escogido además como inspiración de la ilustración de portada. La historia nos sitúa en un futuro indeterminado en el que, por alguna razón, se ha producido un retroceso tecnológico y social que conforma un escenario, de nuevo, tardodecimonónico (o, en cualquier caso, pre guerras mundiales). El gran elemento diferenciador es el parque construido alrededor del Canal de Fluido Magnético, creado originalmente para lanzar una nave interestelar y utilizado ahora como espacio de recreo para las familias acomodadas del país. Su principal atracción son los Puentes del Ayer y del Mañana, pues atravesándolos es posible retroceder o avanzar un día en el tiempo.

El protagonista y narrador de la historia es Mykle, el hijo de una familia acomodada que cierto día, visitando el parque, comete una imprudencia y se ve proyectado no un día, sino treinta y dos años en el futuro. Allí conoce a un misterioso joven que no solo le ayuda a regresar a su propio tiempo, sino que le revela la pasión que lo devora por una joven que suele visitar el parque y de la que solo conoce el hombre: Estyll. A partir de aquí se desarrolla una curiosa historia de amor, mayoritariamente unidireccional, que pasa por diversas etapas, desde una curiosidad vaga a una avasalladora pasión platónica que Mykle alimenta a distancia, espiando desde una orilla del río el objeto de su atracción.

Mejor no pensar mucho en el escenario y la trama, porque no todo termina de resultar coherente. Lo relevante es el modo en que Priest utiliza los elementos descritos para tejer no sé si una historia de amor o una de obsesión, que de algún modo logra reflexionar sobre las decisiones que tomamos y sobre si realmente somos libres para elegir nuestro destino. La trama se fractura fácilmente en diversos lapsos temporales, pero también hay otros planos de separación, algunos evidentes como las dos orillas del río, otros no tanto, como la relación entre observador y observado/a (un tema que se repetirá en el último texto de la antología), tanto a través del espacio como del tiempo.

«Vagabundeos pálidos» cosechó una nominación al premio Hugo de relato largo de 1980 (que ganó con toda justicia, sin menoscabo del cuento de Priest, el excepcional «Los reyes de la arena», de George R. R. Martin). En los Locus fue clasificada como novela corta, aunque de nuevo tuvo la mala suerte de enfrentarse a «Enemigo mío«, de Barry M. Longyear, y «La Casa del Canto», de Orson Scott Card, clasificadas por delante de ella en primera y segunda posición respectivamente. Se desquitó finalmente con una victoria en «casa», al hacerse con el BSFA de ficción breve.

También de 1978 es «La negación» («The negation»), publicada originalmente en la antología Anticipation, que fue coordinada por el propio Priest, y perteneciente (más o menos) al ciclo del Archipiélago de Sueño. La ambigüedad se debe a que en este caso se trata de una ubicación ficticia, creada por la escritora Moylita Kaine para su novela «La afirmación». Su mundo, sin embargo, no es tampoco el nuestro, sino una tercera realidad alternativa en la que Dik, un joven policía, ha sido destinado a un pueblo fronterizo como guardia en el muro que los defiende/separa del enemigo (de nuevo, un enemigo impreciso). En este caso también tenemos una suerte de amor platónico/admiración por parte de Dik hacia Moylita y, obviamente, una no tan clara dicotomía entre ficción y realidad, cuya exploración se adentra incluso en terrenos metaliterarios (rizándose el rizo al publicar dos años después Priest su primera novela del ciclo de Archipiélago del Sueño, que llevó por título también «La afirmación«, aunque nada tiene que ver con lo que se nos cuenta de la obra de Kaine).

Otro elemento recurrente del cuento es el muro (o, más bien, los muros), con una función evidente (tanto en la «realidad» como en la ficción) y otra metafórica. Atendiendo a una de las posibles interpretaciones, y dado el año de publicación, resulta bastante evidente traer a colación otro famoso Muro, el de Berlín y, por extensión, la separación entre los bloques capitalista y comunista en la Europa de la Guerra Fría y el metafórico Telón de Acero que los separaba. Cabe mencionar que las simpatías de Priest parecen decantarse por una postura cuando menos anticapitalista.

La antología se cierra con su texto más extenso, la novela corta «El observado» («The watched»), publicada originalmente en el número de abril de 1978 de The Magazine of Fantasy and Science Fiction (un volumen especial dedicado a autores británicos). El escenario vuelve a ser el Archipiélago del Sueño, pero durante un período de relativa calma en el conflicto. En esta narración, el tema central es la observación (desde la relación entre el observador y lo observado al vouyerismo), con Ordier, un antiguo experto en vigilancia (inventor de unas microcámaras-espía llamadas escintilas), autoexiliado en una isla del archipiélago que también acoge a un grupo de refugiados qataari.

Es quizás el texto más hermético de toda la antología, describiendo una «relación» obsesiva entre Ordier y los qataari, a los que espía aun a sabiendas de que reaccionan a cualquier intento de ser estudiados con la inmovilidad más absoluta. Muchos de los temas expuestos en los otros textos (como los remordimientos, el amor obsesivo, la imposición, el intercambio de posiciones, la percepción alterada de la realidad…) se encuentran representados también en una novela corta que concluye tal vez de un modo excesivamente críptico para mi gusto. «El observado» cosechó una nominación al premio Hugo y quedó en segunda posición en los Locus en la categoría de novela corta. Todo un éxito, aunque realmente no tenía nada que hacer contra el título que lo arrasó todo ese año: «La persistencia de la visión», de John Varley.

En conjunto, «Un verano infinito» es una antología diferente, con una innegable calidad literaria pero con la que, pese a todo, no termino de conectar. Nunca he llegado a identificarme con los postulados postmodernos y, aunque puedo apreciar intelectualmente los juegos referenciales a los que se entrega Priest y su búsqueda premeditada de la indefinición, mis patrones de pensamiento son muy diferentes y no logro que los cuentos, salvo en fragmentos aislados, resuenen emocionalmente conmigo (algo que quizás podría achacar a una cuestión generacional y que podría explicar también por qué Christopher Priest es un autor cuya popularidad parece haber ido decayendo con el tiempo).

Tras «La afirmación», Priest siguió retornando una y otra vez al Archipiélago del Sueño. Primero, recopilando en una antología homónima («The Dream Archipelago», 1999) todos los relatos ambientados hasta la fecha en ese escenario (seis, incluyendo los tres de «Un verano infinito»). Siguió publicando algún relato ocasional hasta que en 2011 lanzó «The islanders» (una suerte de guía acerca de la distintas islas del archipiélago), seguida por «The gradual» (2016, aunque en su novela de 2013, «The adjacent», también se toca tangencialmente el Archipiélago del Sueño). La última incursión hasta la fecha en este microverso isleño es la novela «The evidence», de 2020. Todo ello sigue inédito en castellano.

Otras opiniones:

De Cristóbal Pérez Castrejón en El Sitio de Ciencia FicciónDe Cities:moving en Das BücherregalOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La afirmación (1981)March 28, 2023

The roots of the mountains

Tras la publicación en 1888 de «La estirpe de los lobos», William Morris sacó al año siguiente una suerte de secuela de la misma, «The roots of the mountains» (título completo: «The roots of the mountains: Wherein is told somewhat of the lives of the men of Burgdale, their friends, their neighbors, their foemen, and their fellows in arms«). Al contrario que su predecesora, nos encontramos en este caso con una novela completamente realista, lo que la separa del resto de «romances en prosa» que constituyen el grueso de la producción tardía de Morris. Pese a ello, su influencia en el género de la fantasía es enorme por mediación de Tolkien, para quien constituyó una de las principales fuentes de inspiración (y de las pocas abiertamente reconocidas) para la escritura de «El Señor de los Anillos».

De nuevo, la ambientación es vagamente histórica, aunque si en «La estirpe de los lobos» el episodio que sirve de inspiración directa es bastante claro (la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 a.D., en la que una alianza de tribus germánicas lideradas por Arminio derrotaron varias legiones romanas), en esta ocasión nos encontramos con una localización y datación más vagas, pudiendo relacionarse con la invasión de Germania por parte de los hunos a lo largo del siglo V. Otra diferencia sustancial la encontramos en el estilo, pues aquí Morris, junto con la magia, abandonó el verso salvo por alguna canción ocasional, dando quizás a entender un cambio de tono, desde una narración de connotaciones más mitológicas a un relato tal vez más anclado en la historia reconocida.

El protagonismo principal recae en Face-of-God, también conocido como Gold-Mane, un joven de Burgdale, el principal asentamiento de un fértil valle (compartido con tribus seminómadas de leñadores y ganaderos), prometido a la bella Bride. En cierta ocasión, durante uno de sus habituales vagabundeos, se tropieza con los Hijos del Lobo, los lejanos descendientes de aquellos godos de «La estirpe de los lobos», expulsados de sus tierras hace mucho y transformados en una suerte de guardianes secretos de la civilización del Valle. Allí conoce al poderoso guerrero Folk-might y a su hermana, Sun-beam (obviamente, del linaje de Thiodolf y Sol-del-Bosque, los protagonistas de «La estirpe de los lobos») y se hace su amigo… justo a tiempo, porque desde el este avanza una amenaza terrible, los hombres cetrinos (hunos), que vienen conquistando tribu tras tribu y convirtiendo a los germanos en esclavos.

La novela se recrea en la descripción pormenorizada del Valle y de sus habitantes, de esos misteriosos Hijos del Lobo y del dilema que se la plantea a Face-of-God, empujado por el amor a rechazar a Bride para conquistar a Sun-beam. En estas que llegan los primeros exploradores hunos y su incursión levanta en armas a los hombres libres del Valle, que se unirán a los Hijos del Lobo para, guiados por estos, atravesar senderos ocultos y atacar a sus enemigos en su propia casa (más que propia, la casa conquistada previamente a otras tribus amigas).

En todo ello se aprecia quizás el intento de Morris por corregir una cuestión que sin duda reconcomía sus convicciones socialistas, pues en la primera novela había plasmado fielmente a sus idealizados godos (por entonces se les consideraba los ancestros de los ingleses) en posesión de siervos (bien tratados, sí, pero no por ello menos esclavos). En esta ocasión, describe una sociedad de hombres libres y verdaderamente iguales, embarcados en una misión cuyo fin es precisamente liberar a sus hermanos oprimidos bajo el cruel yugo de los hombres cetrinos, dedicando el tercio final de la novela a la exitosa defensa militar del Valle y a la expedición de castigo que asegurará, al menos por un tiempo, su independencia.

Personalmente, encuentro «The roots of the mountains» una narración menos evocadora que «La estirpe de los lobos». Casi todo lo que hacía destacar a aquella (su lenguaje altisonante, sus declamaciones en verso, sus toques de fantasía…) está ausente en esta narración más prosaica de un incidente pseudohistórico. Incluso el desarrollo de los personajes, lo que podría considerarse la columna vertebral de la novela, se encuentra sepultado entre interminables descripciones que confían su poder de atracción a un exotismo que sin duda se apreciaba como mayor a finales del siglo XIX.

¿Ha conservado pues suficientes argumentos la novela para poder recomendar su lectura ciento treinta y pico años después de su publicación original? Mucho me temo que no… salvo por esa circusntancia especial que ya he comentado, porque en «The roots of the mountains» se aprecia, permítaseme el chascarillo, la raíz de muchos elementos que casi setenta años después encontraremos replicados en la obra magna de Tolkien.

El análisis pormenorizado de esta faceta de la novela me daría para un ensayo entero (bueno, de hecho ya me dio para un ensayo completo: «Cuando Tolkien fue el nuevo Morris: influencia de los primeros romances en prosa de William Morris en la creación de la Tierra Media«, premiado en la edición de 2022 de los premios Ælfwine de la Sociedad Tolkien Española, cuyo PDF podéis descargar aquí). Baste por ahora con apuntar a que el triángulo Bride/Face-of-God/Sun-beam podría verse reflejado en el de Eowyn/Aragorn/Arwen (con Bride como antecesora directa, en muchos otros aspectos de la doncella de Rohan), así como los Hijos del Lobo serían antecedentes directos de los Montaraces de Arnor o, de un modo un poco más sutil, la aparición de cierto esclavo fugado de los hunos como precursor de un personaje que con el tiempo acabaría fusionándose con el Gollum nacido en «El hobbit» y reutilizado en «El Señor de los Anillos» como guía de Frodo y Sam hacia el territorio del enemigo en Mordor).

Son vislumbres fascinantes para cualquiera interesado en el proceso a través del cual tomó forma la historia de la Guerra del Anillo… solo que no estoy seguro de que baste con ello para hacer recomendable la lectura de la novela (lo que constituye una de las razones por las que no tengo previsto, en principio, abordar su traducción y edición). Es curioso cómo los sutiles elementos mágicos de «La estirpe de los lobos» acaban haciéndola mucho más intemporal que el más apegado a tierra enfoque de su secuela. Quizás, solo quizás, el propio Morris se dio cuenta de ello, y por eso consagró (entre la plétora de inquietudes que lo ocupaban) los siete últimos años de su vida a sentar las bases de la fantasía épica a través de sus siete romances en prosa propiamente dichos.

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Historia de la Llanura Esplendente (1891)El bosque del fin del mundo (1894)March 21, 2023

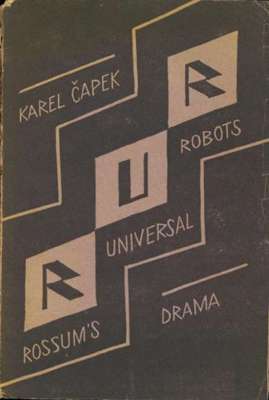

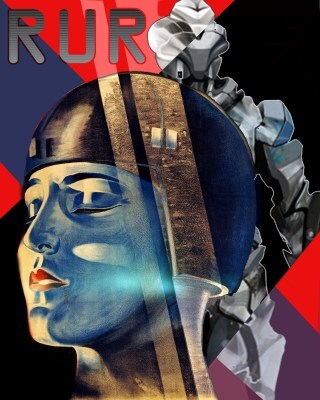

R.U.R. (Robots Universales Rossum)

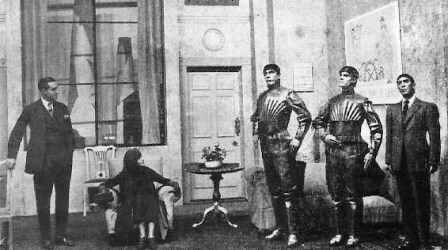

El escritor checo Karel Čapek comenzó a cimentar su prestigio como escritor en 1920 con la escritura de la obra de teatro «R.U.R» (Rossumovi univerzální roboti). La pieza se estrenó oficialmente en enero de 1921 en Praga y pronto hubo representaciones en Londres, Chicago y Los Ángeles (1923), cosechando así un enorme éxito internacional. La obra no se representa mucho en la actualidad. Su fama deriva de ser la responsable de acuñar uno de los grandes neologismos ya no solo de la ciencia ficción, sino podría argüirse que de todo el siglo XX (y sin que su importancia parezca que vaya a desvanecerse en un futuro previsible), porque fue «R.U.R.» la obra que bautizó a los robots.

«R.U.R.» es una obra de teatro en tres actos y un epílogo que se ambienta en algún momento del futuro en una isla donde se fabrican hombres artificiales para venderlos por todo el mundo como mano de obra barata («robota» en checo significa «siervo»). El procedimiento lo inventó un viejo materialista llamado Rossum, con el propósito de negar el mérito de Dios (lo cual evoca al «Frankenstein» de Mary Shelley) y lo perfeccionó su sobrino, un ingeniero, con objetivos mucho más pragmáticos. Entre las innovaciones de este segundo Rossum se contaban privar a los hombres artificiales de cualquier anhelo o atisbo de imaginación, para hacerlos mejores trabajadores.

Todo esto se lo va narrando Harry Domin, el director de Rossum, a Elena Glory, una joven que ha acudido a la empresa con el propósito de «liberar» a los robots. A la postre, sin embargo, acaba si no convencida, sí al menos resignada y lo que es más, casada con Domin, que es quien se lleva el gato al agua después de que incongruentemente todos los ingenieros de la fábrica (los únicos humanos de las instalaciones) se enamoren instantáneamente de ella. A partir de ahí, la obra da un salto de cinco años y escenifica que no todo ha ido tan bien como se las prometían. Hace una semana que no se reciben noticias de Europa y las últimas son terribles, con guerras por doquier libradas con ejércitos de robots, revueltas y una bajada mundial de la natalidad.

En Rossum, pese a ser posiblemente la fuente de todos esos disturbios, siguen empeñados en proseguir con su labor, ajenos a las consecuencias y distanciándose de su responsabilidad ética. Concluye el acto con la concreción de una revolución de los trabajadores que atrapa a todos los humanos en la zona residencial del complejo.

El tercer acto, de modo bastante inusual, no supone un cambio de escenario y apenas adelanta unas horas en el tiempo. La rebelión va haciéndose cada vez más violenta y los ingenieros de Rossum se lamentan hipócritamente, mientras se absuelven de toda culpa bajo el pretexto de buscar culpables. La tragedia está servida y nada puede parar la rebelión de los robots, en cuyo triunfo se esconde también el fracaso, porque perdido el secreto de fabricación de los hombres artificiales, en veinte años no quedará nadie, ni humano ni robot, vivo. Čapek, pese a todo, se permite arrojar un rayo de esperanza gracias al epílogo, en el que una pareja de robots (Primus y Elena) se configuran metafóricamente como los nuevos Adán y Eva al haber adquirido la capacidad de amar (aunque nada se apunta sobre cómo solventar el problema de la reproducción).

Curiosamente, el motivo por el que «R.U.R.» ha pasado a la historia, renombrar el viejo arquetipo del gólem en la edad de las máquinas, no podía estar más lejos de las intenciones originales del autor. Sí que es evidente su inspiración tanto en «Frankenstein» (1818) como en «La Eva futura» de Auguste Villiers de l’Isle Adam (1887), la novela que acuñó el término «androide», pero su propósito era llevar el arquetipo al terreno de la fábula política, de ahí que renunciara a los términos «androide» o «autómata» e inventara uno nuevo que centrara conceptualmente la historia en el terreno de la lucha de clases (su idea original era llamarlos «labori» o «trabajadores» y fue al parecer su hermano Joseph quien le propuso «roboti»).

Analizar políticamente la obra no es tarea sencilla. Sí, son muy evidentes los paralelismos entre la rebelión de los robots y la revolución bolchevique de tan solo tres años antes, pero quedarse ahí sería un error, porque Čapek denuncia también la explotación obrera que trajo consigo el industrialismo, con una más que evidente separación de clases entre los burgueses humanos y un inmenso proletariado al que se deshumaniza y se le niega cualquier vía de trascendencia. Asociado a ello, casi por necesidad, hay una crítica casi ludita hacia el avance tecnológico, del que ha derivado el taylorismo y de él la cadena de montaje fordista (un proceso de construcción que se replica en la creación de los hombres artificiales de Rossum)… por no mencionar los horrores de la mecanización llevada al terreno bélico, tal y como se había experimentado por primera vez durante la Gran Guerra recién concluida.

Eso sí, la carga principal de la crítica recae sobre esa revolución proletaria estéril, instrumentalizada, incapaz de crear nada y desprovista de cualquier rasgo de humanidad (abundando en la misma visión que, desde el interior, plasmó ese mismo 1920 Evgueni Zamiatin en «Nosotros«, que solo vio la luz en 1924 en inglés; 1927 en checo). Cuatro años después, en 1924, publicó un artículo titulado «Por qué no soy comunista» (en realidad, formaba parte de una serie en la que varios intelectuales checos contestaban esa misma pregunta) en el que explicitó lo que había sugerido en «R.U.R.». Podéis leerlo (en inglés) a través de este enlace. Un apunte que pudo decantar la elección de la palabra «robot»: en ruso (y en muchas otras lenguas eslavas), «trabajo» («работа») tiene esa misma raíz.

Como las mejores sátiras, «R.U.R» no asume un posicionamiento fácil, sino que busca una postura propia y golpea sin miramientos en todas direcciones. Por desgracia, la ejecución no termina de estar a la altura de las intenciones y la obra de teatro cojea bastante en lo que se refiere a sus personajes, que están ahí como meros vehículos para plasmar las ideas del autor, sin mostrar una pizca de personalidad (algo especialmente notable en el caso de Elena). Tampoco los robots cuentan con un portavoz a la altura, lo que a la postre diluye el mensaje. No es de extrañar, por tanto, que en las representaciones los dramaturgos optaran por diferenciarlos a través de vestiduras y maquillajes que los mecanizaban, distanciándolos así de la intención del autor (que los visualizaba más como una masa indiferenciada).

A la postre, la palabra, «robot», arraigó en el imaginario de la ciencia ficción pulp y aunque no he sido capaz de encontrar información fehaciente sobre su introducción, a lo largo de los años treinta fue cobrando popularidad y resignificándose. A partir de 1940, sobre todo gracias a la labor de Isaac Asimov (quien en 1943 inventó el término «robótica» para definir la ciencia que estudia los robots), fue cambiando la percepción del robot como un peligro que había creado «R.U.R.» (lo que definió como el «complejo de Frankenstein») y hoy en día es una palabra tan común que se tiene de volver a «androide» para distinguir a los robots humaniformes de todos los demás.

Otras opiniones:

De Manuel Rodríguez Yagüe en Un Universo de Ciencia FicciónDe Luis del Barrio en El Sitio de Ciencia FicciónDe José Luis Forte en El Antepenúltimo MohicanoDe Pedro P. Enguita en PPProductions