Sergio Mars's Blog, page 14

November 22, 2022

Hijos de los hombres

Durante toda la segunda mitad del siglo XX, después de que la literatura de género se expandiera más allá de las páginas de las revistas pulp, existió una barrera bastante impenetrable entre los géneros especializados (no solo fantásticos, sino también en casos como el policíaco, el histórico o el romántico) y la literatura general, que recibía la etiqueta de mainstream. En lo que llevamos de siglo XXI, esa frontera se ha ido haciendo cada vez más tenue (sobre todo desde lo que podríamos definir como el exterior del género hacia dentro… es decir, escritores considerados mayoritariamente como mainstream que incursionan de forma puntual o habitual en una o más de las tradiciones periféricas). En los años noventa, sin embargo, todavía era algo relativamente infrecuente, sobre todo con autores tan consolidados en su propio género como P. D. James.

P(hyllis) D(orothy) James llegó a ser consdierada la gran dama de la novela negra británica. Su carrera había arrancado de forma relativamente tardía en 1962 con «Cubridle el rostro», la primera de sus catorce novelas sobre el detective poeta Adam Dalgliesh. Para 1992 no solo se hallaba ya bien establecida como una de las principales voces del policiaco inglés, sino que un año antes había recibido una baronía, entrando con ello a formar parte de la Cámara de los Lores del parlamento británico. Quizás fue esta circunstancia lo que la motivó a escribir su primera y única novela de ciencia ficción: «Hijos de los hombres» («The children of men»).

Como ocurre a menudo con autores mainstream escribiendo en el género, «Hijos de los hombres» es una distopía política, con sustrato postcatastrofista. Ambientada en el 2021, especula con que 1995 fue el último año en que nacieron niños en el mundo. Tras una breve período de descenso generalizado de la natalidad, todo terminó, quedando aquella generación, la Omega, como el (malcriado) canto de cisne de la raza humana.

No se trata en gran medida la situación más allá de las fronteras del Reino Unido. Allí, la democracia ha dado paso a una dictadura más o menos benévola, dirigida por Xan Lyppiatt, el Guardián de Inglaterra, quien utiliza su cargo, así como a un ejército especial, el cuerpo de granaderos, para asegurar a los ciudadanos un declive razonablemente tranquilo (y si hay que sacrificar algo de libertad en favor del orden, pues tampoco es para tanto, que después de todo no hay futuro para la especie humana). El protagonista y narrador, sin embargo, es Theo Faron, primo (pobre) del Guardián. Un académico cincuentón, divorciado y sin hijos (de hecho, mató accidentalmente a su única hija muchos años atrás), que llegó a formar parte del Consejo de estado (aunque sin auténtico poder), aunque en el momento en que da inicio la novela se encuentra distanciado de todo.

A través de capítulos que alternan extractos de un diario con narración en tercera persona del presente (aunque a decir verdad la voz narrativa apenas cambia, por lo que resulta un recurso un tanto hueco), vemos cómo Theo acaba reluctantemente involucrado con un reducido grupo de aspirantes a revolucionarios que acaban bautizándose como los Cinco Peces. Su ideario es un tanto vago y sus motivos diversos, pero a grandes rasgos están en contra de las políticas del Guardián y desean reintroducir algo de democracia en el sistema, al tiempo que limar cuando menos algunas de las peores aristas de las políticas de emergencia implementadas en el país para asegurar una transición apacible hacia la nada. Inicialmente, Theo es un personaje resignado, cómodamente asentado en una rutina sin alicientes ni sobresaltos. La irrupción en su vida de los Cinco Peces constituye un accidente molesto, únicamente soportable por la atracción que empieza a sentir por Julian, una mujer joven, que forma parte del quinteto. Su entrega, sin embargo, no es total… hasta que una revelación sorprendente lo cambia todo.

Cualquiera que haya visto la adaptación que en 2006 dirigió Alfonso Cuarón sabrá de sobra en qué consiste ese giro argumental (y, de hecho, muchas portadas ya lo desvelan). Supongo que es bastante tonto pretender guardar el secreto treinta años después. Eso me permite hablar del obvio contenido alegórico de la novela, porque como ocurre a menudo con autores mainstream que prueban mano con la ciencia ficción, la parte especulativa es bastante pobre. P. D. James se limita a tomar elementos de aquí y de allá (desde «1984» de George Orwell y «El cuento de la criada» de Margaret Atwood, al más obvio antecedente, «Barbagrís«, de Brian Aldiss) para construir un futuro no excesivamente cambiado (podríamos considerarla dentro de la tradición británica de los apocalipsis suaves, cultivados por autores como John Wyndham o John Cristopher) y bastante inverosímil, habida cuenta de que ya se ha perdido el tercio más joven de la población (lo que supone, de hecho, una importante porción de la fuerza laboral).

A la postre, más que un libro interesado en explorar las implicaciones socioeconómicas del escenario planteado o utilizarlo como metáfora para obtener un atisbo a alguna faceta del espíritu humano, lo que tenemos es una crítica ligera a la modernidad, que contempla el descenso de la natalidad como una suerte de castigo divino ante la deriva social y que concluye con una nota positiva mediante un segundo natalicio milagroso de evidentes connotaciones cristianas. P. D. James posee suficientes tablas como para no hacer todo esto excesivamente explícito, pero no deja de resultar una narración un poco simplista (por no hablar de otros peligros de la alegoría).

«Hijos de los hombres» es una novela correcta, que se lee con facilidad y que discurre con un ritmo bien medido. Carece, sin embargo, de las sublecturas de mayor profundidad que suelen caracterizar a la mejor ciencia ficción y, de igual modo, se percibe inusitadamente desapasionada (después de todo, la autora contaba con más de setenta años cuando la escribió, lo que contrasta con los treinta y nueve de Aldiss cuando casi tres décadas antes propuso su propio escenario de infertilidad mundial). Es muy posible que hoy en día hubiera quedado olvidada por completo de no ser por la ya mencionada adaptación cinematográfica, que de hecho se tomó enormes libertades con la trama y los personajes (hasta el punto de que casi podemos considerarlas variaciones independientes en torno a un tema común). Tras «Hijos de los hombres», P. D. James retornó a su género habitual y, de hecho, prolongó su carrera en él por casi dos décadas más.

Otras opiniones:

De Manuel Rodríguez Yagüe en Un Universo de Ciencia FicciónDe Leire Kortabarria en Libros y LiteraturaDe Francisco Ontanaya en El Sitio de Ciencia FicciónDe Santi en Un Libro al DíaDe Alejandro Serrano en FantasymundoNovember 18, 2022

Contra la distopía

Desde los mismo inicios de la ciencia ficción ha existido un anhelo por mostrar futuros deseables, dando así lugar a la literatura utópica (con antecedentes tan antiguos como sofocracia de Platón). De hecho, podría defenderse que la primera obra de ciencia ficción fue una utopía (la «Nueva Atlántida«, de Francis Bacon). Durante siglos, los futuros deseables predominaron, desembocando todo ello en el auge de literatura utópica de finales del siglo XIX, cuyo máximo exponente fue «El año 2000«, de Edward Bellamy.

En esas mismas fechas, y como reacción en contra, empezaron a aparecer historias críticas con las propuestas utópicas que, por el contrario, mostraban los resultados indeseables de aplicar esas nuevas ideas. Había nacido la distopía y, al menos durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, se estableció una suerte de diálogo entre utopías y distopías. Con el paso del tiempo, sin embargo, las propuestas utópicas empezaron a perder el favor del público y, por el contrario, las distopías o antiutopías no solo siguieron conservando su popularidad, sino que dieron origen a algunas de las obras más celebradas ya no solo de la ciencia ficción, sino incluso de la literatura del siglo XX (tales como las tres grandes: «Un mundo feliz«, «1984» y «Fahrenheit 451«).

Todavía se siguieron publicando utopías, como «Walden Dos» (B. F. Skinner, 1948) o «Ecotopía» (Ernest Callenbach, 1975), pero no cabe duda de que su reverso oscuro acabó ganando por goleada, llegando a la situación actual, en la que no solo se escriben más distopías que nunca, sino que el subgénero ha logrado trascender los límites de la ciencia ficción y ha conquistado tanto la literatura juvenil (que eso sean auténticas distopías es debatible) como el mainstream, con aportaciones de autores como Cormac McCarthy («La carretera», 2006), Ian McEwan («Máquinas como yo», 2019) o la recientemente publicada novela póstuma de Almudena Grandes, «Todo va a mejorar».

Frente a esta situación, Francisco Martorell Campos, doctor en filosofía, especializado en la literatura utópica y distópica, con su tesis de 2015 «Transformaciones de la utopía y la distopía en la posmodernidad», se propuso analizar desde una perspectiva crítica el género distópico, lo que ha llevado a la publicación del ensayo «Contra la distopía. La cara B de un género de masas» (La Caja Books, 2021).

Ya desde el mismo principio confiesa una intencionalidad política. El libro se relaciona con otro ensayo previo, «Soñar de otro modo. Cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla», y su tesis, a grandes rasgos, expone la inutilidad de la distopía como literatura movilizadora, presentándola más bien como abanderada de una ideología conservadora que, a través de mecanismos como la exageración o la descontextualización, invita realmente al conformismo y fomenta la inmovilidad.

No puedo afirmar que esté completamente de acuerdo con todo lo expuesto. Para empezar, el análisis de las distopías es sincrónico, es decir, las examina desde una perspectiva actual, mientras que yo, por formación, no puedo evitar la visión diacrónica (a menudo la he calificado de evolutiva), sin poder además disociar cada obra del contexto histórico en que surge (sobre todo, en este caso en concreto, del diálogo entre utopía y distopía, que se viene desarrollando desde hace más de un siglo). También me ha parecido percibir cierto sesgo interpretativo, que nace precisamente de esa intencionalidad política, que apunta hacia una visión utópica muy concreta y que ignora (o eso me ha parecido) que la distopía, al contrario que la utopía, no siempre propone un futuro probable o siquiera plausible, sino que presenta a menudo una exageración premeditadamente metafórica cuyo objetivo no es tanto prevenir de un peligro concreto como explorar una faceta extrema de la naturaleza humana (algo que es especialmente perceptible en autores como Robert Silverberg y Brian Aldiss).

Esto, sin embargo, no es óbice para que también esté muy de acuerdo con muchos de los puntos que toca, en especial por lo que respecta a la ideología reaccionaria que se esconde detrás de muchas distopías antiguas y actuales (siendo especialmente prevalente en la literatura juvenil, donde además se produce un blanqueamiento del presente) y a la necesidad (casi diría que obligación por parte del escritor contemporáneo de ciencia ficción) de contrarrestar ese pensamiento pesimista mayoritario con una nueva oleada de literatura (y filosofía) utópica que nos proporcione no solo fantasmas que temer, sino también ideales a los que aspirar.

A efectos estructurales, tras una pequeña introducción, el primer bloque del libro está dedicado a analizar la actual moda distópica (bautizada como Distopiland), para a continuación pasar a definir y analizar la distopía en sus diferentes manifestaciones. Tras ello, la que quizás sea la parte crucial del ensayo se dedica a desarrollar diez críticas específicas contra la distopía, poniendo de manifiesto que en este género, definitivamente, no es oro todo lo que reluce (desde la exaltación del individualismo a la obsolescencia de algunas visiones distópicas clásicas, la entronización de un falso naturalismo o de lo real frente a lo virtual o la glorificación del trabajo como mecanismo de explotación). Por último, compendia todo lo tratado en doce tesis, que buscan caracterizar la actual iteración de la literatura distópica.

Todo ello tremendamente interesante y completo, pero no puedo evitar pensar, sin embargo, que «Contra la distopía» es un poco injusta con el objeto de su crítica (sobre todo con algunos de los títulos más clásicos) y quizás peca un poco de descontextualización (o incluso recontextualización). No siempre y no toda la distopía se ha visto aquejada de estos sesgos y carencias… aunque conocerlos constituye ya no solo una gran ventaja, sino incluso diría que un deber para todos cuantos aspiren, pese a todo, a contribuir a ampliar las filas del frente distópico. Sea como sea, lo absolutamente innegable es la profundidad y extensión de este análisis, que se apoya en decenas y decenas de obras (tanto literarias como cinematográficas… quizás inclinándose más de la cuenta hacia la versión audiosivual en los casos en que ha habido adaptaciones) y en una bibliografía minuciosa y extensa.

En resumidas cuentas, un libro muy interesante, que debería ser obra de referencia ya no solo para quien esté pensando en escribir su propia distopía, sino sobre todo para quienes se atrevan a recoger el guante y se animen a pensar en positivo. En un tiempo en el que no solo la distopía parece estar de moda, sino en el que además el futuro, se mire como se mire, se presenta negro, es casi un deber de los autores de ciencia ficción no tirar por lo fácil, currárselo y buscar ese esquivo rayo de esperanza que nos impulse a tratar de alcanzar un futuro mejor.

Otras opiniones:

De Lola Robles en su blogNovember 14, 2022

Sadrac en el horno

Alrededor de 1972, tras haber pasado por un devastador incendio doméstico a finales de 1968 y sufrir una presión creciente, Robert Silverberg se rompió. Llevaba cinco años y pico produciendo obra maestra tras obra maestra y entonces la excelente «Muero por dentro» pareció erigirse en su canto del cisne. Se mudó de Nueva York, su ciudad natal, a la costa oeste y redujo de forma significativa su producción, hasta el punto que su siguiente novela, «El hombre estocástico», tuvo que esperar hasta 1975.

Ese mismo año, a la edad de cuarenta años, anunció que abandonaba la escritura (decisión que posteriormente revocaría, iniciando una nueva etapa en su carrera en 1982 abordando la lucrativa publicación de las Crónicas de Majipur). Así pues, la publicación en 1976 (inicialmente en Analog) de «Sadrac en el horno» («Shadrach in the furnace») estaba destinada a convertirse en su testamento literario, y aunque a veces se la hace un poco de menos (al compararla con las grandes novelas de su lustro milagroso), lo cierto es que hubiera sido un broche de oro (si bien prematuro) para su carrera.

«Sadrac en el horno» se centra obsesivamente en su protagonista, Sadrac Mordecai, el médico personal de Genghis II Mao IV Khan, presidente del Comité Revolucionario Permanente, que dirige los destinos del mundo bajo la filosofía de la depolarización centrípeta. En otras palabras Genghis Mao es un dictador que dirige con mano firme el mayor imperio que jamás haya existido, erigido sobre las ruinas del antiguo orden (en 1995, un supervolcán chileno provocó tal inestabilidad global que estallaron guerras civiles por doquier y, finalmente, provocó la Guerra del Virus, que contaminó a toda la población con la descomposición orgánica, una enfermedad mortal integrada en el genoma que puede activarse en cualquier momento en ausencia de un escaso antídoto, provocando indefectiblemente la muerte).

Sadrac, un alto y atlético negro de Filadelfia, se ocupa de mantener en las mejores condiciones posibles al anciano Khan, lo que implica someterlo a habituales transplantes de órganos. También es el supervisor de tres grandes proyectos cuya finalidad última es prolongar indefinidamente la vida del tirano: el proyecto Fénix, que intenta regenerar las células de su cuerpo; el proyecto Talos, que busca construir un autómata capaz de replicar la apariencia y procesos cognitivos del líder mogol; y, por último, el proyecto Avatar, que busca transferir su consciencia al cuerpo joven de un «donante». Es este último el plan más prometedor… al menos hasta que el «heredero» designado se entera de los planes el dictador y se suicida.

Es entonces cuando Genghis Mao se fija en Sadrac, o más específicamente en el cuerpo de Sadrac, como receptor ideal de su mente, planteándole al médico un dilema de índole ético, pues por su juramento hipocrático no puede dañar a su paciente, pero si se limita a dejar pasar el tiempo, su destino estará sellado.

La novela es densa, rica en sublecturas, en contraposición con su aparente sencillez narrativa. También se toma su tiempo en plantear el escenario (del lejano, por entonces, año 2012) de un modo sesgado, por medio del filtro que cosntituye la percepción y los pensamientos de Sadrac Mordecai. Poco a poco, sin embargo, empiezan a surgir elementos destacados. Tenemos, por ejemplo, la descripción de un sistema opresivo y desequilibrado, pero no necesariamente injusto, o al menos no más injusto que cualquier otro que hubiera podido imponerse. Se detiene también en la descripción de tres nuevos cultos (la muerte onírica, el transtemporalismo y el rito de carpintería) que ofrecen, cada uno a su manera, confort espiritual a los habitantes de este mundo postcatastrófico en el que tantos anhelos y tantas esperanzas han muerto.

De un modo más específico, y conociendo las circunstancias particulares en las que se concibió la novela, no resulta difícil adivinar sublecturas más personales. Así, se me antoja bastante evidente la influencia en el texto de la identidad judía de Silverberg, aunque Sadrac, pese a su nombre, es por nacimiento cristiano, escenificándose a través de diversas experiencias un sentimiento de alienación y distanciamiento de sus raíces (lo que también es aplicable a esa relocación espacial que experimentaba igualmente por esas fechas el autor). Es un desasosiego que lleva aparejado cierto sentimiento indefinido de culpa, o quizás un anhelo imposible de reintegración.

Lo crucial a mi entender para interpretar la novela se refiere, sin embargo, a la aceptación por parte de Sadrac de su destino. Un proceso lento y doloroso que conlleva una profunda autoevaluación y que implica incluso como recurso literario una disociación cognitiva que impele a Sadrac a imaginar fragmentos de un hipotético diario personal de Genghis II Mao IV Khan. A la postre, busca alcanzar un compromiso entre lo ideal y lo posible, encontrar un camino ético a través de un escarpado paisaje moralmente ambiguo, sobreponerse al desengaño y reconciliarse con su fracaso… aunque a la hora de la verdad, quizás por imposición editorial, Sadrac Mordecai logra encontrar una solución satisfactoria a su dilema que se ventila de forma un tanto decepcionante en cuatro o cinco páginas (de las que podemos prescindir sin problemas).

Muy posiblemente, «Sadrac en el horno» es un libro que solo puede apreciarse por completo tras haber experimentado desilusiones y derrotas, tras haber alcanzado a tocar el Cielo con la punta de los dedos y haber sido arrojado de vuelta a tierra, tras haberse levantado y haber proseguido el camino hacia… alguna parte. No es en modo alguno una escenificación del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal como proclama engañosamente la portada de la edición más disponible. La lucha, que la hay, no es realmente entre Sadrac y Genghis Mao, sino principalmente de Sadrac consigo mismo.

No son sentimientos inusuales. Quien más, quien menos, todos hemos sufrido reveses semejantes y alcanzado compromisos, si bien no tan drásticos, sí posiblemente igual de dolorosos, y podemos por tanto identificarnos con el protagonista de la novela. Esto, posiblemente junto con cierta intención de brindar un homenaje postrero al autor, le valieron a Silverberg nominaciones a los premios Hugo y Nebula (quedando con un sexto puesto en puertas de poder considerarlo oficiosamente finalista también en los Locus). En el primer caso, la victoria fue para «Donde solían cantar los dulces pájaros«, de Kate Whilhem; mientras que el segundo quien se alzó con el triunfo fue Frederick Pohl con «Homo plus«.

Otras opiniones:

De Francisco José Súñer y Francisco Ontanaya en El Sitio de Ciencia FicciónDe Francisco Maldonado en Pasión por la Ciencia FicciónEn Libros de OlethrosOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Espinas (1967)El hombre en el laberinto (1968)Las máscaras del tiempo (1968)Alas nocturnas (1969)A través de un billón de años (1969)Por el tiempo (1969)La torre de cristal (1970)Regreso a Belzagor (1970)Tiempo de cambios (1971)El mundo interior (1971)El libro de los cráneos (1972)Muero por dentro (1972)La estrella de los gitanos (1986)November 10, 2022

Cero

En 1991 Kathe Koja publicó su novela debut, «Cero» («The cipher»), que la catapultó de inmediato al primer plano al cosechar tanto el Locus como el Bram Stoker de primera novela. Durante los seis años siguientes, a través de otras cuatro novelas y una antología, se convirtió en una de las principales voces del género de terror, explorando a menudo transformaciones físicas grotescas como reflejo de procesos psicológicos, razón por la que ha sido asociada tanto con el body horror como con el splatterpunk.

Todo ello es plenamente aplicable a «Cero», la historia de Nicholas, un don nadie, enredado en una relación profundamente tóxica con una chica extraña, Nakota. Cierto día, sin otra preparación, ambos encuentran un agujero en el suelo de un trastero abandonado del edificio donde vive de alquiler Nicholas. Es un agujero extraño, que no parece tener fondo, sino que más bien conecta con una especie de dimensión extraña, alienígena. Las primeras pruebas, introduciendo pequeños animales atados a cordeles, dan como resultado mutaciones repulsivas y experimentos ulteriores tan solo logran acrecentar el misterio… y la fascinación enfermiza que siente Nakota por ese vacío monstruoso.

La principal, más bien única, característica de Nicholas es su total nulidad. Él es el «cipher» (pelele) del título original. Un poeta fracasado que trabaja como gerente en un videoclub (porque es tan anodino que nunca se le ocurriría robar) y que es incapaz de negarle nada a Nakota con tal de obtener unas migajas de atención. El problema es que Nakota vive entregada a un nihilismo autodestructivo y hace gala de un egoísmo absoluto y no duda en manipular a Nicholas para satisfacer sus ansias.

El agujero se transforma así en un catalizador de esta dinámica disfuncional, arrastrándolos a ambos (con la entusiasta colaboración de Nakota y la desganada aquiescencia de Nicholas) en una espiral de degradación no muy diferente de cualquier otra adicción (por las fechas en que se escribió la novela, bien podría haber sido heroína). Todo aquiere, además, un matiz más perturbador cuando de forma semiaccidental el brazo derecho de Nicholas penetra en el agujero y sale… alterado.

A partir de aquí el agujero y sus misterios, así como la enfermiza vinculación con Nicholas, devienen en el epicentro de un grupúsculo de personajes, a cual más estrafalario, que buscan en el misterio una suerte de revelación, algo de trascendencia, relacionado todo ello de algún modo con el arte; una de las constantes de la obra de Kathe Koja y presente también en otras de sus obras como «Cerebros asesinos» (1992), «Skin» (1993) o «Strange angels» (1994). La transcendencia, o quizás metamorfosis, ha arraigado sin embargo de forma involuntaria en Nicholas, que como en tantas otras cosas en su vida se deja arrastrar con un abandono que contrasta con lo radical de la transformación, convirtiéndose paradójicamente en el único de los implicados que no trata de extraer ninguna (inexistente) revelación oscura de la situación.

Hasta aquí lo que puedo contar de la trama sin entrar en más revelaciones de las que proporcionan algunas de las portadas y también lo que alcanzo a entresacar sobre las intenciones de la novela, porque a la hora de valorar lo que proporciona, he de confesar que «Cero» me ha aburrido soberanamente.

La misma historia, en mi opinión, hubiera podido contarse en una novela corta. En vez de ello, se arrastra y se retuerce, volviendo una y otra vez sobre sí misma con variaciones tan leves que tan apenas añaden nada nuevo a una historia que en mi opinión estaba lista para encarar su clímax no mucho más allá de las cien páginas. En vez de ello, Kathe Koja comienza a introducir una tras otro a nuevos personajes que poco aportan, aparte de proporcionar una excusa para extender una historia que con Nicholas y Nakota tenía suficiente. También, he de reconocerlo, llevo mal el surrealismo y, poco a poco, la trama de «Cero» va adentrándose en el absurdo, algo a lo que contribuye una narración en primera persona fragmentaria, que nos ofrece una visión subjetiva plagada de… agujeros (algo absolutamente premeditado).

Supongo que habrá fans de este tipo de historia de terror, carente casi por completo de lógica interna, que recurre a descripciones repulsivas para provocar al lector. Tal vez la intención de la autora era epatar, sacudir sensibilidades, pero su supuesta trasgresión me resulta tan filosóficamente hueca como su protagonista. Carente por tanto de algo un poco más sustancial a lo que aferrarme que un nihilismo un tanto fatuo, no me ha producido más que bostezos y a duras penas he logrado arrastrarme hasta el final de la novela (sabiendo, por supuesto, que allí no iba a encontrar nada; cualquier otro resultado hubiera contravenido la esencia misma de la historia).

Posiblemente, soy el peor tipo de lector posible para una historia como la de «Cero». Incluso en el terror, yo busco un discurso ordenado, una tesis. «Cero» es un agujero negro, es la nada, es la atracción por el abismo, más alla de cualquier pensamiento coherente; es también la rendición de la voluntad, una especie de estado zen mórbido que nos invita a devolverle la mirada a la oscuridad y abrazar la disolución. Me temo, sin embargo, que no encuentro fascinante la idea de la nada. Solo se me antoja aburrida, carente de incentivos; y ninguna sucesión de hechos aleatoriamente grotescos basta para hacerme cambiar de opinión.

Obviamente, esta opinión no fue compartida por muchos de los lectores contemporáneos, que tal vez encontraron en «Cero» un reflejo de una vacuidad existencial que se manifestaba en el problema de drogadicción al que he aludido (eran años en los que no parabas de tropezarte con jeringuillas por los parques). Así que, como ya he comentado, la premiaron con un premio Bram Stoker (compartido con «Prodigal» de Melanie Tem) y un Locus, ambos de primera novela… lo que todavía a día de hoy constituyen los mayores reconocimientos críticos obtenidos por Kahte Koja en el terreno fantástico.

Otras opiniones:

De Ignacio Illarregui en CDe Sandry en Sueños entre LetrasDe Isa-Janis en A Través de Otro EspejoDe Maríat en In the Never NeverDe Morgen en Universo de PocosNovember 6, 2022

1984

Tradicionalmente, tres son las consideradas como las grandes distopías del siglo XX: «Un mundo feliz» (Aldous Huxley, 1932), «1984» (George Orwell, 1949) y «Fahrenheit 451» (Ray Bradbury, 1953). De todas ellas, por alguna razón, la de Orwell no solo es la más prestigiosa, sino también la que suele considerarse fuera de la tradición de la ciencia ficción por defensores que no desean «mancharla» con esa etiqueta. Lo cual, por supuesto, es una soberana tontería.

Orwell escribió «1984» («Nineteen eighty-four») entre 1947 y 1948, ese último año ingresado ya por el empeoramiento de la tubercolusis que arrastraba desde hacía veinte y que lo llevaría a la tumba en 1950. Un poco antes había publicado su otra gran novela antitotalitaria: «Rebelión en la granja» (1945). Juntas, constituyen su producción más celebrada, hasta el punto de oscurecer el resto de su obra, que incluye otras cuatro novelas, tres libros de no ficción y numerosos artículos periodísticos.

Este antitotalitarismo tiene su origen en la participación de Orwell en la Guerra Civil Española, del bando republicano, una experiencia que reflejó en el libro «Homenaje a Cataluña» (1938). Esto no implica tan solo una postura antifascista. Alineado con el anarcosindicalismo, Orwell lamentó profundamente las luchas internas lanzadas por grupos prosoviéticos, en especial en el terreno de la falsa propaganda. Como resultado, regresó a Gran Bretaña con una posición política antiestalinista, al considerar esas prácticas la mayor amenaza para el desarrollo del socialismo.

Se suele considerar erróneamente que, mientras «Rebelión en la granja» es antiestalinista, «1984» es principalmente antifascista. En realidad, ambas muestran una misma postura antitotalitaria y, de hecho, buena parte del sustrato filosófico de esta última no surge tanto de los horrores de la Segunda Guerra Mundial (aunque un disparador importante fue el pacto de no agresión firmado en 1939 entre la Alemania nazi y la URSS que propició el inicio del conflicto… echado por la borda en 1941 cuando los soviéticos cambiaron de bando), como del control de la información en el régimen de Stalin, que altera la percepción del presente y transforma el pasado en algo eternamente maleable.

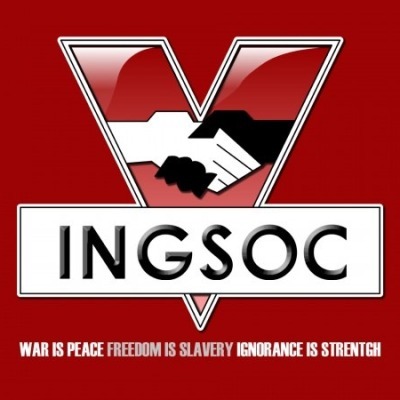

El protagonista de «1984» es Winston Smith, un funcionario menor del Ministerio de la Verdad, cuyo trabajo consiste precisamente en reescribir incesantemente la historia para ajustarla a los designios del Partido. Por desgracia para él, piensa demasiado y su trabajo, que choca con su memoria, empieza a provocarle dudas sobre la bondad de la guía del partido y de su líder, el Gran Hermano. En estas, conoce a Julia, externamente una joven fanática de la Liga Anti-Sexo, pero secretamente una revolucionaria, que introduce a Winston a la obra de Emmanuel Goldstein, el misterioso ideólogo de la Hermandad, una suspuesta organización política clandestina (es a través de su libro que se nos muestra buena parte del mecanismo interno del régimen creado por el Ingsoc o Socialismo Inglés que domina la nación de Oceanía). El tercer protagonista es el misterioso O’Brien, un agente doble que se hace pasar por revolucionario pero pertenece en realidad a la temida Policía del Pensamiento.

Este trío de protagonistas no es original de Orwell. Casi punto por punto, constituye un reflejo de los principales personajes de «Nosotros«, de Evgueni Zamiatin, publicada en inglés en 1924, que podría considerarse la precursora de la distopía moderna (de hecho, tiene más sentido en esa novela, donde presenta resonancias bíblicas). En lo que se distancia claramente «1984» es en la solidez de su propuesta filosófica. Mientras su precursora se esfuerza por encontrar un tema central, Orwell lo tiene muy claro. Su novela es una denuncia de los mecanismos de control social de los estados totalitarios a través de la guerra (cuyo objetivo no son las conquistas externas, sino la creación de un determinado clima interno), la vigilancia de estado y la manipulación de la realidad a través del control de la información.

Por eso mismo, el lenguaje es un elemento crucial de la novela, ya sea creando eslóganes memorables («El Gran Hermano te vigila», «La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza», «dos y dos son cinco»), ya sea mediante la invención de una versión artificial del inglés, la neolengua (newspeak), cuyo objetivo es limitar los conceptos que pueden siquiera expresarse, en aplicación de una versión débil de la hipótesis de Sapir-Whorf, que había empezado a circular entre los lingüistas (aunque no todavía con ese nombre). Otras novelas de ciencia ficción («Empotrados«, «Los lenguajes de Pao«, «Babel-17«) se decantaron por la versión fuerte y eso las hace quizás más pintorescas, pero no por ello «1984» es menos especulativa (en cualquier caso, mucho más, porque en aquella década era algo nuevo que acababa de entrar en la discusión científica).

«Doblepensar», «Crimental» son algunos de los neologismos que introduce la neolengua para conceptos clave en la política del Partido (y aquí he de comentar que, no importa lo buena que sea la traducción, «1984» es una libro que, de ser posible, ha de ser leído en su lenguaje original). Ayudan también al lector a detectar los puntales ideológicos del Ingsoc, aunque más que ideológicos cabría describirlos como procedimentales, ya que toda la estructura que describe Orwell tiene un único propósito: conservar el poder, por el poder mismo, no para hacer nada con él (y diría que en eso, como en tantas otras cosas, fue un auténtico visionario).

Esta cualidad profética propició que se acuñara el término «orwelliano» para describir políticas similares a las descritas en «1984» y, por desgracia, cada vez resulta más aplicable. Desde las dictaduras de vigilancia (como la que se está instaurando en China o, a otro nivel no estatal, como la que se viene produciendo en internet por parte de las grandes compañías capaces de convertir cualquier dato en producto de mercadeo) hasta el auge actual de la postverdad, que ha encontrado en la tecnología un aliado que hace superflua una estructura burocrática como el Ministerio de la Verdad (Miniver), el mundo parece ir haciéndose más orwelliano a cada año que pasa y lo peor de todo es que no parece importarnos, atrapados a menudo en la superficie de una falsa guerra ideológica que sirve de pantalla a un sistema que solo se preocupa por su autoconservación.

Porque, como el resto de las grandes, «1984» no solo es una distopía, sino una antiutopía, en el sentido de que quienes viven en ellas las consideran si no buenas (en este caso), al menos sí deseables por algún otro motivo (lo que se refleja hoy en día en la falsa dicotomía entre libertad y seguridad que justifica en muchos casos la vigilancia abusiva). Por eso la novela no concluye con la aprehensión de Winston. No basta con conquistar el cuerpo, lo fundamental es controlar la mente. El Partido no crea martires, sino conversos; así se desactiva por siempre la posibilidad de revolución.

Si a esto le añadimos la deriva hacia actitudes totalitarias (y populistas) por parte de los gobiernos de cualquier signo político, no resulta difícil argumentar que, por desgracia, «1984» sigue siendo una lectura tan relevante hoy como el día que llegó por primera vez a las librerías, hace ahora más de setenta años. Pareciera como si los únicos que han aprendido sobre los preligros del totalitarismo fueran precisamente aquellos con un interés práctico sobre cómo implantarlos.

Para concluir, tan solo me gustaría señalar que al igual que la crítica mainstream ha intentado despojar a «1984» de su adscripción al género de la ciencia ficción, esta postura encuentra reflejo en muchos aficionados al género que parecen reticentes a considerarla propia (como le ocurre en menor grado a «Un mundo feliz»… con Bradbury no hay tanta discusión). Dejémonos de complejos y abracémosla. Sí, al menos una de las obras cumbres de la literatura del siglo XX fue, le pese a quien le pese, una novela de ciencia ficción.

Como ya ha ocurrido en casos similares, me abstendré de añadir enlaces a otras opiniones. Son tan numerosas y variadas que sería un ejercicio fútil extractar un puñado.

November 2, 2022

Brujas de arena

Recientemente se han fallado los premios Ignotus 2022, quedando como ganadora en la categoría de novela «Brujas de arena», de Marina Tena Tena, publicada por Insólita Editorial.

No es la primera novela de Marina Tena, aunque me resulta complicado detallar su obra previa, dado que se orienta preferentemente hacia la literatura juvenil, publicada a través de sellos que en general me son desconocidos (destacaría entre estos trabajos su participación en la serie «Rastreadores», de Editorial Tinturas, consistente por el momento en dos títulos). Ya en 2020 había sido coganadora del novedoso premio Ignotus al mejor libro infantil-juvenil por «No escuches a la Luna», editado a través de la plataforma Literup. Su más reciente publicación, también en Insólita, es la novela de fantasía oscura «Nos devoró la niebla».

«Brujas de arena» (2021) podría definirse como una novela de fantasía, aunque la ambientación es en realidad vagamente futurista. Nos sitúa en un futuro indeterminado, a medias distópico, a medias postapocalíptico. No llegamos a saber gran cosa del pasado. Nos encontramos con una serie de pequeñas poblaciones que sobreviven como pueden en medio de un gran desierto, inmersas todavía en un proceso de decadencia que va tornando la vida cada vez más dura, ante la escasez del agua y la progresiva transformación de las zonas de cultivo en yermos infértiles.

Como suele ser lo habitual en condiciones similares, los habitantes de estas comunidades han buscado cabezas de turco sobre las que depositar el peso de sus miserias y estas han resultado ser las de la brujas, mujeres dotadas de poderes tan extraños como variopintos, que son señaladas con temor y odio por sus vecinos y ajusticiadas en cuanto son descubiertas por alguna de las patrullas de cazadores que han consagrado sus vidas a esta tarea. El protagonista y narrador de la historia es Kilian, un joven de catorce años de Fraguas que vive solo junto con su hermana mayor, Indivar, desde que tres años atrás su padre denunciara a su madre como bruja.

Al comienzo de la novela, su dura aunque más o menos estable vida se ve alterada con la llegada de una partida de cazadores, que de algún modo parecen haber detectado los incipientes poderes de Indivar. Forzada a huir con tal de salvar la vida, Kilian se encuentra de pronto con un hogar vacío y con la animadversión de todo el pueblo, así que sin pensárselo mucho, apenas han terminado de interrogarlo los cazadores, recoge cuatro cosas y se lanza al desierto en pos de su hermana, a la que supone tras la pista del mítico santuario del desierto donde buscan refugio las brujas que logran escapar a tiempo de sus pretendidos verdugos.

«Brujas de arena» discurre, al igual que su protagonista, por la imprecisa frontera entre la novela juvenil y la adulta, bebiendo de una ambientación que evoca decididamente al western. Pero no se trata de ese western idealizado típico, por ejemplo, de John Ford, sino del sucio eurowestern de Sergio Leone, en donde encuentra cabida no tanto el heroísmo vibrante de la aventura como la más simple supervivencia de una narración crepuscular, agotada, en un escenario roto, emponzoñado por los efectos de la misoginia.

La sociedad que queda esbozada en la novela es una sociedad enferma, donde quien no es directamente culpable, sigue siendo responsable con su silencio e inacción del mantenimiento de la injusticia. Al margen de ella, las brujas han tenido que construir su propio espacio y así el viaje físico de Kilian adquiere resonancias casi iniciáticas, transformándose el desierto en una suerte de ordalía purificadora (un «papel» ciertamente tradicional). Por supuesto, en este viaje Kilian cuenta con su propia guía, Zoe, una bruja utilizada antiguamente como rastreadora por parte de una banda de cazadores que, tras liberarse, actúa a modo de enlace entre los dos mundos: el de los hombres y el de las mujeres, la sociedad enferma y el oasis en el exilio (que tampoco termina de percibirse como completo). Es ese desierto, esa región intermedia, ese limbo el que pone a prueba a Kilian, el que está a punto de matarlo y, aún más importante, el que está a punto de arrebatarle la inocencia.

En realidad, nada de lo que cuenta «Brujas de arena» resulta especialmente novedoso o profundo, y tampoco el personaje de Kilian puede considerarse como de gran complejidad (de hecho, resulta un protagonista bastante pasivo, al que en general le suceden las cosas, antes de erigirse en motor de la acción). Es pues el lenguaje el que tiene que suplementar la historia para hacerla atractiva y captar la atención del lector y lo logra con una sugerente narración en primera persona del presente, que transforma lo cotidiano en maravilloso y confiere una pátina de cotidianidad a lo maravilloso, contribuyendo así a crear esa atmósfera de transición que es la que define sobre todo la novela.

No hay respuestas al conflicto de base. No hay una solución mágica a la violencia patriarcal que predomina en Fraguas y en el resto de asentamientos de los hombres, aunque sí hay cierta resolución para los conflictos personales de Kilian. Existe, además, el desierto, el espacio vacío entre realidades donde tiene lugar la mayor parte de la acción de la novela. En ese sentido, «Brujas de arena» resulta curiosamente modesta en sus aspiraciones. No trata de cambiar la sociedad. No es algo tan trascendental lo que está en juego.

Al igual que la voz narrativa, el subtexto de la novela se centra en Kilian, en su paso de niño a adulto, en su transformación de inconsciente colaborador pasivo a… algo distinto, algo tal vez tan nuevo que su único lugar es el desierto. Ni con las brujas, ni con los hombres, un espacio virgen, libre de presiones sociales, en el que tal vez llegar a establecer (con ayuda) una vida diferente.

Otras opiniones:

De Consuelo Abellán en ConsuLeoDe Diana Valentín Domingues en El Bosque Maravilloso de ArtemisEn HorrorvacíoOctober 29, 2022

El dios de piedra despierta

1970 fue un año particularmente productivo para Philip José Farmer, quizás el más prolífico de su carrera por lo que respecta a novelas publicadas con seis títulos (dos de ellos, eso sí, en un único volumen de ACE Double). En medio de todo eso, era tal vez inevitable que algo terminara quedadon arrinconado (sobre todo habida cuenta de que al año siguiente daría el campanazo con «A vuestros cuerpos dispersos» y «El fabuloso barco fluvial», el inicio de la serie del Mundo del Río). Ese fue el destino de «El dios de piedra despierta» («The stone gone awakens»).

La novela narra las aventuras de Ulysses Singing Bear, un científico petrificado por ventura de algún extraño accidente en 1985, al que un rayo despierta millones de años después, en medio de un combate entre humanoides de dos especies diferentes, descendientes ambas de felinos, que están dirimiendo el honor de tenerlo como dios. Aislado en un mundo del que el ser humano parece haberse extinguido, Ulises pone en uso sus antiguos y olvidados conocimientos para liderar a los pueblos-gatos, a la búsqueda de respuestas para lo que pueda haber ocurido en el mundo y a los lejanos descendientes de la humanidad, si aún existen.

En este empeño, pronto se perfila un poderoso contrincante, Wuturana, el Gran Devorador, un dios que, solo por su inmenso tamaño (acaba revelándose como un árbol titánico que cubre una superficie de centenares de kilómetros cuadrados) constituye un desafío a la supuesta divinidad de Ulises. Le llegan, además, rumores de que al otro lado del dios-árbol podría vivir una tribu de humanos, lo que lo impulsa a montar una expedición armada (tras reintroducir el arco y la pólvora en un arsenal compuesto esencialmente por armas de piedra) hacia lo desconocido.

«El dios de piedra despierta» es primero y ante todo una novela de aventuras, que explota al máximo las posibilidades de un escenario exótico, en el que diversas especies (gatos, murciélagos, leopardos e incluso elefantes) se han antropomorfizado (a través de un proceso no del todo natural) y otros animales salvajes, en virtud del inmenso lapso transcurrido, han evolucionado hacia formas extrañas. Por si fuera poco, el escenario también es singular, con un árbol tan monstruoso que por sus ramas discurren ríos enteros. Por último, tras toda esa exuberancia se esconde el misterio de cómo la Tierra llegó a ser así (pobre en metales, rica en especies inteligentes y despoblada de humanos).

Se trata, por supuesto, de otra más de las novelas basadas en un high concept de Farmer, como las que dieron origen a sus series del Mundo de Niveles, el Mundo del Río o el Mundo de día, o al más difuso universo de la Wold Newton Family. Como en todas ellas, el autor se cuida mucho de desvelar demasiado, no sea que los lectores no se sientan impelidos a seguir con la serie. El problema de «El dios de piedra despierta», por supuesto, es que las hipotéticas secuelas (al menos dos) nunca llegaron a escribirse, al discurrir los intereses de Farmer por otros derroteros, dejando a la novela huérfana de casi cualquier tipo de conclusión.

Esto no quiere decir que no sea disfrutable como entretenimiento puro. El problema es que, junto con un despliegue notable de imaginación (más estética que conceptual), también adolece de la típica reticencia del autor por resolver demasiado pronto los conflictos, bien sea revelaciones sobre el pasado (se contenta con dejar caer, de forma un tanto torpe, una serie de sugerencias), bien con respecto a la evolución del protagonista (con la tensión sexual hacia una de las chicas-gato estirada, sin atisbo de resolución de ningún tipo, hasta más allá de lo cómico).

Con «El dios de piedra despierta» Philip José Farmer no busca sino ofrecer una aventura exótica en la línea de su adorado Edgar Rice Burroughs, y para ello no duda en «tomar prestados» elementos de mil y una historias anteriores, ya sea el viaje maravilloso inaugurado por su tocayo homérico, el ingenio (y paternalismo) de Robison Crusoe, el planteamiento (ligeramente modificado) de «El hombre que pudo reinar» de Kipling o un escenario que presenta no pocos paralelismos con «Invernáculo«, de Brian Aldiss. Por suerte, no se queda apegado mucho tiempo a ninguno de ellos, así que el conjunto resulta razonablemente fresco (aunque también habría que comentar el modo en que abraza alegremente el genocidio como solución ideal para un conflicto entre especies inteligentes).

A falta de esa concreción (y de la mojigatería que exhibe, algo que en el autor de «Los amantes» o «Relaciones extrañas» solo se explica por un intento deliverado de apuntar hacia el mercado juvenil), cabría señalar como mayor virtud de la novela desde una perspectiva anticipativa su carácter casi pionero (a la ya mencionada «Invernáculo», de 1962, me refiero) en el campo de la evolución especulativa, que once años después alcanzaría su madurez con la publicación de «Después del hombre: una zoología del futuro», de Dougal Dixon.

Leer, sin embargo, «El dios de piedra despierta» con expectativas prospectivas sería un error. Su principal interés reside en entretener y para ello busca deslumbrar con puro sentido de la maravilla. Si para ello se ve obligado a sacrificar la profundidad psicológica (Ulises Singing Bear no es precisamente un modelo de introspección), a demorar las respuestas a fuerza de acumulación de maravillas o a simplificar la trama hasta dejarla reducida al mínimo imprescindible para impulsar la acción, pues sea. Lo único importante es producir asombro, y si bien esa cualidad se haya visto tal vez atenuada con el paso de las décadas y la acumulación de imitadores, sigue conservando suficiente encanto para satisfacer a quien no le exija nada más (personalmente, y pese a su brevedad, he acabado un poco saturado de tanta frivolidad).

Como comentaba, el éxito de «A vuestros cuerpos dispersos» junto con la creciente obsesión hacia Tarzán (de ese mismo 1970 son «Lord of the trees» y «Lord Tyger») empujaron la carrera de Philip José Farmer en otras direcciones y nos quedamos sin saber más de esa Tierra posthumana del lejano futuro, lo que reduce significativamente su relevancia. Una pena, porque era un escenario que, con algo de trabajo, hubiera podido dar mucho juego.

Otras opiniones:

De Toniluro en El PosalibrosEn Alt+64 wikiOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

A vuestros cuerpos dispersos (1971)Mundo de día (1985)Rebelde del Mundo de Día (1987)October 25, 2022

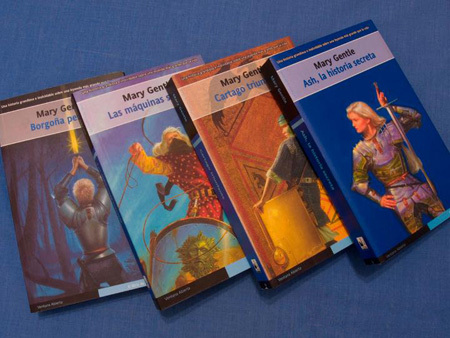

Ash, la historia secreta

La gran obra de la británica Mary Gentle es “Ash: a secret history”, una novela mastodóntica publicada en 2000 que combinaba fantasía histórica, ucronía y retrofuturismo. Por su tamaño, la edición americana se dividió en cuatro volúmenes y, de hecho, el primero de ellos, “A secret history”, se publicó en 1999, seguida por “Carthage ascendant”, “Wild machines” y “Lost Burgundy” al año siguiente. Esta edición es la base de la traducción al español por parte de La Factoría como “Ash, la historia secreta”, “Cártago triunfante”, “Las máquinas salvajes” y “Borgoña perdida”. La presente reseña se basa exclusivamente en el primer volumen que, de hecho, presenta un arco dramático razonablemente cerrado.

“Ash, la historia secreta” se articula como una supuesta traducción de documentos tardomedievales realizada por un historiador con el objetivo de componer un libro en torno a Ash, un personaje singular de la Europa de finales del siglo XV. Ash es una capitana de mercenarios, al mando de unos ochocientos soldados, que participa en las numerosas contiendas que se suscitan entre los señores feudales, vendiendo sus lanzas al mejor postor (pero cumpliendo siempre de forma escrupulosa los contratos).

Entremezclados con estos episodios, Gentle nos ofrece también los correos electrónicos cruzados entre el historiador y su editora, que giran en torno a las incongruencias que presenta la narración de Ash con la historia comúnmente aceptada de la Europa prerrenacentista, unas divergencias que van haciéndose poco a poco más y más importantes, hasta el punto de poner en entredicho la veracidad de los documentos en que se basa el trabajo.

La primera referencia que se tiene de Ash es como huérfana en un campamento militar, en algún momento de la década de 1460. A los ocho años, dos soldados borrachos intentan violarla y ella los mata. No mucho después, empieza a escuchar una voz en su cabeza que le ofrece consejos de estrategia militar y que relaciona inicialmente con algún santo. Su pista se pierde durante unos años (posiblemente refugiada en un monasterio), hasta que hacia 1474 reaparece adolescente al mando de su primera compañía. El grueso de la historia abarcará los años 1476 y 1477 (teniendo Ash por entonces veinte o veintiún años), la época en que según la historiografía convencional Carlos el Temerario es derrotado y su poderoso principado, Borgoña, desaparece como entidad política relevante.

La narración, muy focalizada en la propia Ash, nos muestra las típicas escaramuzas de una época en la que las primeras armas de fuego están empezando a cambiar las tácticas militares e incluso la propia sociedad está evolucionando hacia estructuras diferentes. Es una visión sucia y realista de un mundo brutal en el que sobreviven como pueden soldados, prostitutas, nobles, cirujanos o incluso emperadores. La crónica, sin embargo, pronto comienza a desafiar preconcepciones en torno a los supuestos roles asignados a cada género y a señalar pequeñas discrepancias (generalmente a modo de notas al pie de página del historiador) que ponen de manifiesto la naturaleza fluida de la historia y los problemas surgidos de entremezclar mito y realidad, de la reescritura interesada del pasado o de los puntos de vista sesgados.

Pronto, sin embargo, empiezan a surgir discrepancias más difíciles de explicar. Se nos habla, por ejemplo, de una civilización visigoda que sobrevive casi ocho siglos después de su desintegración oficial, dueña de un imperio norteafricano cuya capital es nada menos que Cártago. Un imperio lo bastante poderoso como para orquestar una invasión contra Europa. No solo esto, sino que en sus filas se cuenta la presencia de una tecnología imposible: gigantescos gólems de barro que caminan incansables al frente de sus ejércitos o el misterioso gólem de piedra, una máquina capaz de procesar información militar y asesorar en tiempo real a la comandante de las fuerzas invasoras.

Cuando los prodigios se multiplican, lo único que mantiene la confianza de la editora en el historiador son los hallazgos arqueológicos que acaban de desenterrarse en las costa tunecina… aunque un nuevo contratiempo parece amenazar el proyecto, porque los documentos históricos en que se basa la traducción han comenzado a desaparecer de repente de las bibliotecas que los custodian o a ser clasificados retroactivamente como ficción. La historia de Ash, apenas empieza a ser redescubierta, comienza a desvanecerse en el mito.

No estoy seguro de qué pretendía transmitir Mary Gentle con “Ash, la historia secreta”. Al principio estaba casi convencido de que buscaba realizar una crítica hacia la noción de la historia como una ciencia exacta, mostrando la realidad (una realidad) más allá de las sucesivas capas de interpretación que la han distorsionado (con premeditación o simplemente por medio de sesgos o errores no sistemáticos). La historia de Ash presenta además evidentes paralelismos con la de Juana de Arco (un personaje que la antecede en unas pocas décadas), lo que permite establecer una especie de diálogo entre “realidad” y ficción.

A medida que va avanzando la trama y comienzan a introducirse los elementos ucrónicos, sin embargo, esta interpretación pierde fuerza, porque la invasión visigoda de Europa es un evento de tales proporciones que ningún tipo de revisionismo histórico hubiera podido borrarla por completo… por no hablar de la injerencia de la magia, o cuando menos de una tecnología tan avanzada que es indistinguible de esta. A la postre, supongo que tratar de determinar la intención de la autora a partir de tan solo un cuarto de la obra resulta un ejercicio un tanto futil. Me limitaré, por tanto, a esbozar algunas opiniones sobre su estilo.

Cuando oímos hablar de fantasía medieval hay una serie de imágenes que nos vienen claramente a la cabeza. La Edad Media, sin embargo, fue un período muy extenso y poco tienen que ver los siglos VIII o IX, por poner un ejemplo, con el XIV, una época agitada de profundos cambios en la que el medioevo se empezaba a fundir hacia la edad moderna. Quizás por esa confusión (en especial en la Europa central), es un período que no suele prodigarse tanto en la ficción, ni siquiera en la histórica. “Ash, la historia secreta” nos sumerge de lleno en ese mundo tan relativamente cercano y, al mismo tiempo, tan desconocido.

Tal vez, eso sí, la narrativa está tan centrada en Ash que todo lo demás aparece difuminado e incluso la estructura narrativa es extraña, entrecortada, con numerosas elipsis que contribuyen a la confusión (por el contrario, otras escenas se narran con un nivel de detalle que ponen en entredicho el artificio de traducción). En general, sin embargo, hay dos cosas que resultan innegables: por un lado, la meticulosidad de la autora a la hora de recrear el período histórico; por otro, su originalidad dentro del campo de la fantasía, dado que no se trata exactamente de la más habitual «historia mágica oculta» (a lo Tim Powers), aunque hay un puñado de obras cercanas (como podría ser “Cuando el dragón despierte”, de John Ford, de 1983).

Estas virtudes le valieron a “Ash: a secret history” (el volumen completo) diversos reconocimientos, entre los que destacan el premio Sidewise de historia alternativa, así como el British Science Fiction Award, quedando además finalista del Arthur C. Clarke (justo por detrás de «La estación de la calle Perdido«, de China Miéville, a la que batió en el BSFA), Locus, John W. Campbell Memorial (por detrás de «Génesis«, de Poul Anderson) y James Tiptree Jr.. En 2006, Mary Gentle publicó «Ilario», una segunda novela ambientada en el mismo escenario que «Ash, la historia secreta».

Otras opiniones:

De Ignacio Illárregui en DreamersDe Hartree en su blogDe Augusto Uribe y Alfred Alhmann en Bem on LineOctober 21, 2022

Computer connection

La carrera literaria de Alfred Bester se subdividió en varias etapas. Por lo que respecta a la ciencia ficción, entre 1939 y 1942 publicó catorce relatos en algunas de las principales revistas de la época. Dirigió entonces su antención al mundo del cómic, escribiendo guiones para DC durante los cuatro años siguientes, pasando a partir de 1946 a la radio y la televisión.

Su segundo período fue el más celebrado. Entre 1950 y 1959 publicó algunos de sus relatos más celebrados (como «Los hombres que asesinaron a Mahoma», 1958) y, sobre todo, las novelas «El hombre demolido» (1952, primer premio Hugo de la historia) y «Las estrellas mi destino» (o «Tigre, tigre», 1956). Tras esto, pasó más de diez años alejado casi por completo del género, entregado sobre todo a la literatura de viajes (llegando a ser editor de una de las revistas punteras del ramo). Su retorno al campo que le había dado fama se retrasó hasta 1972, siendo su primera nueva novela, publicada casi veinte años después de la última, «Computer connection» («The computer connection», 1975, publicada originalmente entre noviembre de 1974 y enero de 1975 en Analog como «The indian giver»).

A menudo se abusa un poco del concepto pre-cyberpunk. Básicamente, todo cuanto tenga que ver con ordenadores y haya sido publicado antes de 1984 puede reclamar la etiqueta. Hay títulos, sin embargo, que constituyen casos tan, tan claros que su legitimidad resulta poco menos que incuestionable. Tendríamos, por ejemplo, la novela corta «La muchacha que estaba conectada» , de James Tiptree Jr. (1973) o el relato largo «Perdido en el banco de memoria», de John Varley (1976). «Computer connection» sin duda puede contarse entre ese puñado de precursores auténticamente relevantes.

La novela nos dibuja un futuro en fecha indefinida en el que Edward Curzon, apodado Guig (de»Grand Guignol») es uno de un puñado de inmortales que, autonombrados como el Grupo, constituyen una suerte de poder en la sombra para el mundo. Se trata, sin embargo, de un poder muy laxo, que no se preocupa tanto por dirigir nada como por sobrellevar sus largas vidas en medio de los efímeros. En esas, el físico cherokee Sequoia Adivina tropieza por azar con un descrubrimiento asombroso mientras investiga la posiblidad de emplear criogenia en la exploración espacial. Esto atrae la atención de Guig, interesado en reclutar a Adivina para sus filas (por un procedimiento extremo) e inadvertidamente desencadena sobre el mundo lo que hoy en día calificaríamos como una singularidad tecnológica (por no hablar de ciertos desarrollos transhumanistas).

Puede sonar un poco alocada, pero lo cierto es que así explicada la trama no parece ni la mitad de desquiciada de lo que es en realidad, porque todo esto ocurre a un ritmo frenético, con sobresaturación de personajes a cual más pintoresco, un lenguaje que juega con los efectos de siglos de evolución y un absoluto desprecio hacia la mera noción de sustentar nada con ciencia rigurosa; pese a lo cual, el mundo sin duda se rige, y de forma bastante estricta, por las leyes físico-químicas reales.

Donde de verdad hay experimentación es en la sociedad que hace las veces de paisaje de fondo, con especulaciones tan extremas que me plantean incluso la duda de si Bester estaba intentando ser proyectivo o satírico. Sea como sea, sin duda para mí es ese mundo futuro apenas entrevisto tras el espectáculo de marionetas del primer plano (no en vano Grand Guignol es el narrador) es el punto fuerte de la novela.

No estoy diciendo que «Computer connection» sea una novela fácil, o incluso atractiva. Podría incluso argumentarse que se le va un poquito la mano con las dosis de surrealismo (como si la hubiera escrito R. A. Lafferty pasado de anfetas) y hay tantas ideas embutidas en un libro tan breve que no todas ellas encuentran espacio para madurar, pero en muchos momentos resulta fascinante, y bajo toda la locura superficial se aprecia una brutal inclinación hacia el futurismo crítico que no hubiera desdeñado un Brunner que se encontrarba por esas mismas fechas (1975) inmerso en su propia aportación al pre-cyberpunk: «El jinete en la onda de shock» (la edad de Bester, sin embargo, tal vez quede de manifiesto en algún que otro momento, como con los relativamente abundantes comentarios homófobos).

Pese a todo lo comentado, «Computer connection» (rebautizada en algunas ediciones como «Extro», el nombre de la supercomputadora rebelde) no terminó de conectar con el público de su época y constituyó un relativo fracaso comercial. Quizás esto se debiera a su extraña combinación de ideas que no terminarían de eclosionar hasta una década después con el cyberpunk y un estilo más propio de la New Wave de los años sesenta. El único otro ejemplo que se me ocurre de este tipo de matrimonio contranatura fue un experimento totalmente premeditado de Michael Swanwick en 1991, «Las estaciones de la marea«, aunque su New Wave era más cercana Silverberg que al Aldiss experimental que parece el modelo de Bester).

Quienes sí supieron reconocer su originalidad (y quizás perdonar sus excesos) fueron los votantes de los grandes premios, que le concedieron la distinción de finalista en los premios Hugo, Nebula y Locus (tercera posición). En todos los casos tropezó con una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción, «La guerra interminable«, de Joe Haldeman. El resto de finalistas al Hugo fueron Roger Zelazny con «Doorways in the sand», Larry Niven y Jerry Pourmelle con «Inferno» y Robert Silverberg con «El hombre estocástico», la única que también repite en el quinteto de finalistas del Locus, que se completa con mayor acierto con la ya mencionada «El jinete en la onda de shock» y «Dhalgren», de Samuel R. Delany. Aquel año el premio Nebula contó con dieciocho finalistas, de modo que esa distinción pierde un poco de fuerza (aunque muchos de ellos son obras más que notables).

Fue su última aparición tanto en los premios Hugo como en los Nebula, demostrando quizás que el tiempo en que abanderaba el género ya habían quedado atrás. Pronto llegarían autores más jóvenes que lograrían destilar mejor todas esas ideas que esbozó en «Computer connection» (y ya solo publicaría en vida otras dos novelas, progresivamente menos relevantes). Pese a ello, en 1987 su carácter pionero le fue reconocido con la concesión del título de Gran Maestro por parte de la SFWA (entregado, sin embargo, con carácter póstumo en 1988).

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

El hombre demolido (1952)October 17, 2022

Tiempo de fuego

«Tiempo de fuego» («Fire time», 1974) le supuso a Poul Anderson su sexta (y penúltima) nominación al Hugo de novela (todas ellas sin premio). Superficialmente, se trata de una típica space opera, con una colonia terráquea en el lejano planeta Ishtar en el sistema triple de Anubelea. Como solía ocurrir en la ciencia ficción de la época, había allí vida inteligente, si bien tecnológicamente atrasada, que en general se muestra amistosa para con los visitantes extraplanetarios.

En paralelo, sin embargo, la humanidad se encuentra metida en un conflicto interestelar con otra especie avanzada por el control del planeta Mundomar, donde un grupo de colonos independientes han declarado la independencia de la república de Eleutheria, lo cual choca con los intereses de los naqsans (que, de hecho, estaban antes allí). Por ello, la ayuda humana a los ishtarianos se ha visto comprometida… y verdaderamente la necesitarían, porque se acerca el Tiempo de Fuego.

Anderson se marca con esta novela un homenaje a la ciencia ficción de Hal Clement, imaginando un escenario singular en el que cada mil años Ishtar se ve afectada por el perihelio de Anu, una gigante roja con una órbita muy excéntrica que provoca una subida brusca de la temperatura, sobre todo en el hemisferio norte, que dura todo un siglo y que, tradicionalmente, ha supuesto la destrucción cíclica de la civilización ishtariana, representada actualmente por la Asociación. Otra amenaza, sin embargo, se cierne sobre ella, porque en Valennen, los territorios del norte, un líder carismático ha logrado reunir bajo su mando a las tribus bárbaras y avanza con un ejército imparable hacia el sur.

Esta situación plantea un dilema moral respecto al derecho que puedan tener los humanos, con su tecnología avanzada, de interferir en las guerras de otro pueblo (en este caso, el típico enfrentamiento entre los habitantes de las ciudades y los pueblos nómadas). Políticamente, el posicionamiento oficial es de no interferencia, evitando incurrir en una mentalidad colonialista. El conflicto, sin embargo, adquiere una perspectiva diferente para los humanos nativos de Ishtar, que ven en algunos de sus habitantes no solo amigos, sino por la diferencia de longevidad incluso figuras paternas. La situación en Mundomar es distinta, porque ahí hay una necesidad de proteger a unos hijos díscolos de la propia Tierra, obligando al planeta madre a posicionarse del bando al que tal vez no asista la razón (el referente histórico de este enfrentamiento es el conflicto palestino-israelí).

Sobre esto, se añaden varios frentes especulativos adicionales, empezando por la descripción de la vida ishtariana, que se caracteriza por un elevado grado de simbiosis con determinados vegetales que hacen las veces de pelo, además de un notable desarrollo mental que en el plano psicológico se manifiesta, entre otros detalles, en una estabilidad a prueba de bomba (por el camino, eso sí, Poul Anderson comete unos cuantos errores en el campo genético/evolutivo… lo que no soy capaz de determinar sin un estudio a fondo de la cuestión es si eran especulaciones congruentes con el nivel de desarrollo contemporáneo de la disciplina, así que tampoco voy a tenérselos demasiado en cuenta).

Todo ello por no hablar de la vida T, procedente mil millones de años atrás de un planeta que orbitaba Anu antes de que abandonara la secuencia principal y volviera inhabitable su subsistema (como resultado, en Ishtar hay vida procedente de tres procesos evolutivos independientes, con similitudes bioquímicas, pero también ciertas molestas diferencias)

Como se puede apreciar, Anderson fue a por todas con «Tiempo de fuego»… lo cual no es necesariamente algo bueno, porque hay tanto a lo que atender y la novela es tan breve que básicamente no hay espacio suficiente para desarrollarlo todo. Así, por ejemplo, para caracterizar el sistema estelar o ponernos en antecedentes sobre la guerra en Mundomar se ve obligado a recurrir a interludios de lo que básicamente solo puede clasificarse como infodumping técnico, y no basta para perdonarle que incluso él mismo, a través de uno de los protagonistas, los etiquete como soporíferos (Hal Clement, o años después Robert L. Forward, dejaba las explicaciones para los apéndices… y no se complicaba mucho la vida con disquisiciones políticas o filosóficas).

Por la misma razón, la resolución de los conflictos (bueno de uno de ellos, porque la guerra interestelar queda siempre de lejano telón de fondo) resulta decepcionantemente simplona y lo que es más, no me ha quedado muy claro por qué postura ética aboga exactamente Anderson. Este, por cierto, es un buen momento para señalar que la traducción del volumen en Acervo es tan atroz que escenas completas resultan poco menos que ininteligibles, e incluso cuando es posible reconstruir lo que había escrito originalmente el autor, el esfuerzo es tan grande que predispone en contra de la novela. Es por ello que no voy a pararme a analizar personajes (los mejores, eso sí, ishtarianos u ortoishtarianos, como se denomina a las especies autóctonas en contraposición con las alienígenas, entre las que se incluyen los humanos). Es difícil empatizar con nadie cuando la mitad del tiempo estás luchando por encontrar sentido a las frases.

«Tiempo de fuego» es una novela completamente independiente, pero la aparición de cierto personaje secundario la sitúa en el mismo universo que otra obra anterior, «The star fox» (1965), en la que era protagonista (aunque aquella describe una guerra interestelar previa que no tiene nada que ver con la actual). «The star fox» fue finalista del Nebula en 1966 y fue inducida en el Salón de la Fama del premio Prometheus en 1995.

Por lo que respecta a las opciones que tuvo «Tiempo de fuego» de alzarse con el premio Hugo de 1975… en realidad fueron inexistentes. Ya no es solo que Ursula K. Le Guin lo ganara con una de sus novelas más celebradas, «Los desposeídos«, sino que además se enfrentaba a dos de las mejores novelas de dos de los autores más respetados de su época: «Fluyan mis lágrimas, dijo el policía«, de Philip K. Dick, y «El mundo invertido» de Christopher Priest… por no hablar de que si de space opera se trataba, «La Paja en el Ojo de Dios», de Larry Niven y Jerry Pournelle partía con ventaja (e incluso tocaba con mayor acierto las mismas teclas que «Tiempo de fuego»).

Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La espada rota (1954)La gran cruzada (1960)The enemy stars (1958)Tres corazones y tres leones (1961)Tau cero (1970)Génesis (2000)