Sergio Mars's Blog, page 16

September 3, 2022

Fundación e Imperio

Isaac Asimov escribió los relatos que conforman el ciclo original de la Fundación entre 1942 y 1950. Fueron ocho textos de distinta extensión, publicados todos ellos en las páginas de Astounding, a los que posteriormente se añadió una especie de prólogo, con el que se abre «Fundación«, el primer libro recopilatorio (que incluye además las cuatro primeras historias), de 1951.

Lo de las compilaciones era algo relativamente nuevo. Con las restricciones al papel provocadas por la Segunda Guerra Mundial, el mercado de las revistas pulp empezó a verse comprometido (aunque aún subsistiría por una década más). En paralelo, empezaron a surgir los primeros sellos especializados. Fantasy Press en 1946, Shasta Publishers en 1947, Gnome Press en 1948 y algo después ACE Books (en 1952, aunque empezó a publicar ciencia ficción en 1953). Cada uno de ellos compitió por llevarse consigo a los principales autores y Gnome Press en particular hizo una apuesta fuerte por atraer a los escritores de Astounding, entre los que se contaba, por supuesto, Isaac Asimov.

El primer libro recopilatorio de Asimov en Gnome Press fue «Yo, robot» (1950), al que siguieron la ya mencionada «Fundación» (1951), la que nos ocupa «Fundación e Imperio» («Foundation and Empire», 1952) y por último «Segunda Fundación» (1953). Por concluir con la historia editorial. Asimov, descontento con el editor (al que acusaba de no haberle pagada un dólar de derechos por toda la serie de Fundación), acabó recuperando los derechos de sus libros, lo que permitió una edición de «Fundación e Imperio» bajo el título «The man who upset the universe» en la colección Double de ACE (en contra de lo que era habitual, un volumen con dos historias de un mismo autor). Por último, acabó recalando de Doubleday, una editorial añeja e importante que se había sumado a la nueva moda abriendo una línea de ciencia ficción en tapa dura en 1950 (siendo uno de sus primeros títulos «Un guijarro en el cielo«, un original rechazado por Astounding que se convirtió en el primer volumen de la trilogía del Imperio).

Por el resto de su carrera, Asimov permanecería fiel a Doubleday (y viceversa), y allí verían la luz en los años ochenta y principios de los noventa las precuelas y continuaciones de la serie (llegando incluso a ser rebautizado el sello especializado en ciencia ficción como Doubleday Foundation en 1988).

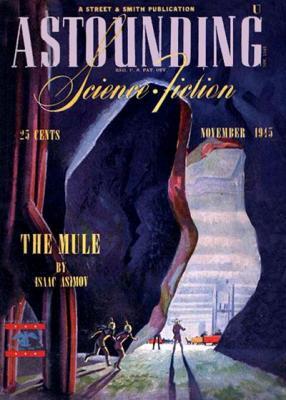

Volvamos sin embargo a 1945, porque ese fue el año en que se publicaron en Astounding los dos textos que conformarían «Fundación e Imperio». Primero, en el número de abril, la novela corta «Dead hand», que sería retitulada «El general» para su edición en libro (personalmente, opino que el original es mucho mejor título).

«El general» nos relata el desarrollo de otra de las famosas crisis psicohistóricas profetizadas por Hari Seldon, esta acontenciendo unos doscientos años después de la fundación de la colonia de enciclopedistas en Términus. Toda memoria de la Fundación se ha esfumado en Trántor, la capital imperial, donde tras una serie de emperadores débiles vuelve a sentarse en el trono un hombre capaz, Cleón II, aunque aquejado de una misteriosa dolencia que estimula las conjuras en su corte. La decadencia ya se ha instaurado, aunque aún no es evidente para todos. En estas circunstancias, un joven y ambicioso general, Bel Riose, prestando oído a rumores sobre «magos» en el antiguo sector de Anacreonte, lanza por su cuenta una campaña que pondrá en contacto las esferas de influencia del Imperio en retroceso y el pujante control comercial de la Fundación.

Es un personaje ajeno a ambos contendientes quien comprende antes que nadie que el empeño de Bel Riose está condenado al fracaso. El antiguo líder de Siwenia Ducem Barr previene al general de que está luchando contra la mano muerta de Hari Seldon y que las matemáticas psicohistóricas aseguran su fracaso. Curiosamente, el agente comerciante de la Fundación Lathan Devers confía en esta circunstancia menos que Barr y no deja de confabular para lograr la derrota de Riose.

Devers es un personaje análogo a Salvor Hardin, el primer alcalde de Términus, o el maestro comerciante Hober Mallow, protagonistas de tres de las historias de «Fundación». Aquí, sin embargo, Asimov se propone hacer algo distinto y demostrar fehacientemente que, tal y como sostiene Ducem Barr, las acciones individuales son irrelevantes para el desarrollo del Plan Seldon que restaurará el Imperio en un plazo de mil años. Pese a este tema subyacente, los personajes están más que a la altura y, de hecho, constituyen uno de los mejores elencos de la bibliografía asimoviana.

Convencidos ya de la infalibilidad de la psicohistoria. Asimov le busca las cosquillas a su propio constructo lógico y se propone desmontarla con su siguiente historia, publicada en los números de noviembre y diciembre de ese mismo 1945: «El mulo» («The Mule»).

La acción transcurre un siglo después de «El general». El Imperio ya se ha derrumbado por completo y por sus restos se pelean diversos señores de la guerra locales. La democrática Fundación ha devenido en una dictadura y los planetas comerciantes de la periferia cada vez se revuelven más inquietos, al borde la rebelión. En este panorama irrumpe en escena una fuerza nueva, un líder militar invencible, que se hace llamar el Mulo, ante cuyas naves se van rindiendo los distintos sistemas estelares, hasta llegar al punto de amenazar el poder hegemónico de la propia Fundación.

Amparados en un sentimiento de inevitabilidad histórica, la mayor parte de los habitantes de Términus no prestan la menor atención a esta amenaza, aunque en los mundos comerciantes sí que hay quienes observan con preocupación el devenir de la campaña de conquista y mandan a un pareja de recién casados, Toran y Bayta Darrell, a uno de los mundos recién conquistados, de donde escapan con más preguntas que respuestas y llevándose consigo a Magnífico Gigánticus, el bufón huido del Mulo.

No voy a entrar en muchos más detalles. Baste con decir que la aventura concluye en el propio Trántor, ahora un mundo en ruinas, abandonado por casi todos tras un terrible saqueo acontecido una generación antes (equivalente a los que sufrió Roma a lo largo del siglo V). Allí Bayta, Toran y el psicólogo Ebling Mis han acudido, en compañía de Magnífico, para tratar de encontrar la elusiva Segunda Fundación, la única fuerza del universo capaz ya de derrotar al Mulo.

Para iniciar mi análisis, quisiera recalcar el modo en que ambas historias se complementan a la perfección, dando lugar a un volumen que es más que la simple yuxtaposición de dos historias cronológicamente ordenadas. Asimov juega primero a vendernos la inevitabilidad de la psicohistoria, para a continuación buscarle el punto débil y desarmarla, introduciendo en la ecuación (nunca mejor dicho) incógnitas que no estaban prevista. Del triunfalismo exacerbado de «El general», pasamos a la cura de humildad de «El Mulo», y esa es una lección que tal vez también sería aplicable a unos EE.UU. que se acababan de alzar con la victoria en el mayor conflicto que el mundo había conocido.

No constituye ningún secreto que la serie de la Fundación se inspiró en parte en «Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano», de Edward Gibbon, y eso es innegable. Resulta palmario en la primera parte, que muestra en la relación entre Bel Riose y Cleón II, la que existió entre Belisario (nótese el nada sutil cuasianagrama) y el emperador Justiniano, pero también en la segunda, con esas escenas impactantes de la antigua gloria de Trántor transformada en ruina.

De lo que tal vez no se habla tanto es de los paralelismos contemporáneos, pues en ambas partes está también muy presente la sombra de la Segunda Guerra Mundial (que seguía desarrollándose o acaba de concluir en el momento de su publicación). Hay, por ejemplo, una velada referencia al peligro de algo que suena terriblemente parecido al comunismo al final de «El general» (instando a la Fundación a no bajar la guardia pese a la derrota de Bel Riose) y la importancia del trabajo (y sobre todo la moral) en retaguardia (el propio Asimov trabajaba por esas fechas en unos astilleros navales) queda perfectamente reflejada en «El Mulo».

A casi ochenta años de distancia, esos paralelismos nos resultan quizás un poco distantes, pero sin duda seguían muy presentes cuando en 1966 los votantes de la Worldcon decidieron conceder a la serie de la Fundación el premio Hugo especial a mejor serie de todos los tiempos (un galardón creado casi a la carta para honrar el éxito de «El Señor de los Anillos»). Treinta años después, en 1966, «El Mulo» obtuvo también el premio retroHugo a la mejor novela de 1945, en competición con «El mundo de los no-A» de A. E. van Vogt, «Esa horrible fortaleza» de C. S. Lewis (la conclusión de su trilogía Cósmica), «Destiny times three» de Fritz Leiber y «Red sun of danger» de Edmond Hamilton (perteneciente al serial del Capitán Futuro).

Una última anécdota, con el estallido de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, las historias que componen «Fundación e Imperio» serían de las últimas en tratar positivamente sobre esos vagos y misteriosos productos impulsados por energía atómica que hasta entonces habían sido una de las promesas estrellas de la ciencia ficción. Se empezaba a vislumbrar el horror de la era atómica y los escritores que tanto la habían anticipado comenzarían a renegar de ella.

Otras opiniones:

De Pedro López Manzano en Sigue al Conejo BlancoDe Daniel J. Oropeza en La Cueva del EscritorDe Francisco Javier Súñer en El Sitio de Ciencia FicciónOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Yo, robot (1950)Un guijarro en el cielo (1950)Fundación (1951)El fin de la Eternidad (1955)Los propios dioses (1972)Los límites de la Fundación (1982)Los robots del amanecer (1983)August 30, 2022

El único indio bueno

Stephen Graham Jones es un escritor nativo americano, perteneciente a la Nación Pies Negros y profesor de inglés en la Universidad de Colorado Boulder. Aunque viene publicando desde el 2000, empleando a menudo elementos propios de la literatura fantástica, ha sido durante la última década que se ha venido forjando una reputación dentro del género de terror (sobre todo entre los votantes del Bram Stoker y el Shirley Jackson) y fue con la novela que nos ocupa, «El único indio bueno» («The only good indians», 2020), que realmente alcanzó un público más amplio, obteniendo diversos premios y nominaciones.

Como casi toda su obra, «El único indio bueno», despojada de los aderezos, versa principalmente sobre la experiencia de ser un nativo americano en la actualidad, desde una perspectiva realista y desmitificadora, que aborda de frente los desafíos a los que se enfrentan todavía a día de hoy los pueblos indígenas, no del todo integrados en la sociedad que los conquistó y absorbió (aunque sin concederles plenos derechos hasta hace menos de cien años) y desligados también de unas tradiciones a las que es difícil aferrarse en una realidad tan diferente a la que les dio forma.

Para esto, la trama se centra en las vidas de cuatro amigos, Ricky, Lewis, Cass y Gabe, que cierta noche, en la víspera de Acción de Gracias, se adentraron ilegalmente en la zona de la reserva que es coto de caza privativo de los ancianos y provocaron una masacre en una manada de ciervos (de forma baldía, además, pues el guardia forestal acaba pillándolos y han de dejar atrás toda la carne y renunciar para siempre a cazar). Lo que no saben en ese momento es que han cometido inadvertidamente un sacrilegio y se han hecho acreedores de la venganza de una mujer ciervo (una critaura de la mitología nativa americana… aunque no perteneciente a la tradición oral de los Pies Negros).

La novela se subdivide en cuatro segmentos relativamente independientes. El primero y más breve muestra la suerte que corre Ricky, el primero de los amigos en intentar abandonar la reserva, linchado por un grupo de camioneros en un bar de carretera debido a un malentendido (propiciado por un ciervo). Resulta poco más que un prólogo, que se limita a establecer un tono pesimista para la obra.

Sigue la historia de Lewis, quien diez años después de la infausta cazería está viviendo fuera de la reserva junto con su mujer, un chica blanca, e incluso ha encontrado trabajo como cartero, aunque el dinero que cobran entre los dos apenas les da para ir tirando. Esta es la historia que menos me ha gustado y, de hecho, ha estado a punto de echar a perder para mí la novela. El autor toma elementos propios de las historias de casas encantadas, añadiendo el elemento de la cierva muerta como desencadenante de una suerte de psicosis en Lewis, quien por alguna razón parece no poder parar de recordar, tantos años después, aquel episodio aciago.

El segmento se me ha antojado no solo inconexo (hay cierta tendencia en este tipo de historias a romper con la lógica, algo que no me produce tanto horror como desconcierto), sino un poco burdo en la forma en que presenta la problemática india (en este caso, el indio que está intentando distanciarse de su pasado e integrarse en el mundo exterior a la reserva, para acabar siendo atrapado por su pasado y la carga de su etnia). El desarrollo de todo esto, sin embargo, se me ha antojado excesivamente forzado, como si el autor hubiera encontrado dificultades para transmitir su mensaje sin caer en la trampa de hacerlo excesivamente explícito.

Por suerte, en los dos últimos segmentos la novela endereza por completo el rumbo, al regresar al escenario cerrado de la reserva, donde los dos últimos amigos, Gabe y Cass, sobreviven enfrentados a los problemas típicos de la mayor parte de la población nativa: desempleo, alcoholismo, pobreza, depresión… Argumentalmente, la excusa narrativa gira en torno a una sudada, una ceremonia tradicional que van a realizar para honrar a sus amigos muertos. En estas, el espíritu de la mujer ciervo ya ha ido cobrando consistencia física, aunque su venganza va desplegándose con sutileza, buscando más explotar las debilidades de sus objetivos que enfrentarse a ellos directamente.

Pese a la visión pesimista que impregna buena parte de la novela, la cuarta parte nos muestra un rayo de esperanza al final de todo, un camino metafórico para escapar verdaderamente de la reserva y el destino al que parecen irremediablemente abocados todos los indios. Esta esperanza está encarnada en Denorah, la hija de Gabe (aunque la madre se divorció de él y se ha vuelto a casar), que a sus dieciséis años es una firme promesa del baloncesto y que a la postre será la única que conseguirá enfrentarse cara a cara (uno contra uno) con la mujer ciervo.

En las mejores novelas de terror el antagonista, la fuerza destructiva, no es tanto una amenaza directa como el catalizador de conflictos internos y «El único indio bueno» es un ejemplo de esto. Cabe mencionar también que, pese a existir racismo y discriminación más o menos evidentes a lo largo de la trama, Stephen Graham Jones está interesado sobre todo en las consecuencias para con los Pies Negros protagonistas, atrapados en un círculo de miseria que se retroalimenta, sin necesidad real de factores externos. Tal vez en ese sentido es acertada la naturaleza casi totalmente aleatoria, a grandes rasgos inmerecida y, sobre todo, desproporcionada que sufren los cuatro amigos. No es tanto por algo que han hecho como por algo que son.

El problema es que, pese a que puedo entender esto desde una perspectiva racionalizadora, no termino de sentir una conexión emocional con la historia. Nunca he llevado bien la aleatoriedad y aunque entiendo que esa es una característica crucial en un relato que no busca tanto culpables como aboga (incluso literalmente al final) por romper con el pasado y buscar un futuro libre de cargas ancestrales, es una elección narrativa con la que me cuesta empatizar.

Sea como sea, «El único indio bueno» le valió a Stephen Graham Jones su tercer premio Bram Stoker (el primero en la categoría de novela, algo que ha repetido un año después con «My heart is a chainsaw»). Del mismo modo, cosechó en el otro gran permio especializado, el Shirley Jackson, y ha sido finalista del British Fantasy de Terror, quedando además finalista del Locus de terror (por detrás en ambos casos de «Gótico», de Silvia Moreno Garcia). Estas dos novelas fueron también finalistas del World Fantasy Award, cosechado por Alaya Down Johnson por «Trouble de saints».

Otras opiniones:

De Fernando Repiso en Libros y LiteraturaDe Consuelo Abellán en ConsuLeoDe Mertxe Costas en Bitácora de mis LecturasDe MaríaT en In the NeverneverDe Daniel Pérez Castrillón en Boy With LettersDe Aitor Poza en Papel en BlancoAugust 26, 2022

Ciudad de Jade

Tras ser nominada en 2016 al premio Andre Norton por su primera novela, «Zeroboxer» (repitió en 2018 por «Exo»), Fonda Lee logró su gran salto adelante al conquistar el Premio Mundial de Fantasía de 2018 por «Ciudad de Jade» («Jade City», 2017), su primera novela de fantasía adulta. La premisa es relativamente simple: combinar la magia con una historia de mafiosos y ambientar todo ello en un escenario de raíces asiáticas.

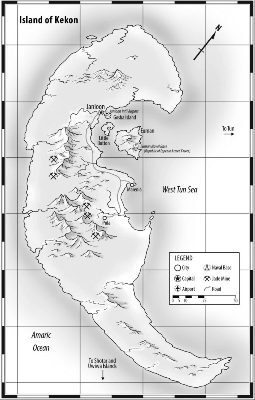

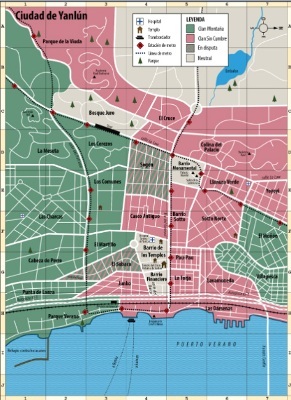

La ciudad del título es Yanlún, la capital de la pequeña nación isleña de Kekon. Tan solo una generación atrás Kekon libró una terrible guerra de independencia contra los invasores shotarianos, que aprovecharon un gran conflicto internacional (análogo a la Segunda Guerra Mundial) para ocupar la isla y someter con puño firme a su población. En estas circunstancias, los antiguos guerreros huesos verdes, capaces de dominar el jade para obtener a su través capacidades ofensivas y defensivas, organizaron primero una resistencia y, tras la expulsión de los invasores, una suerte de control económico sobre la población, basado en redes clientelares (linternas) y con una separación interna en clanes.

Dos son los clanes principales, el clan Montaña, bajo el dominio de la familia Ayt, y el clan Sin Cumbre, dirigido por los Kaul. Durante años han estado enfrentados en una competición de baja intensidad por controlar los barrios de Yanlún. El ascenso al liderazgo de Montaña de una nueva pedestal, sin embargo, va a echar por tierra ese equilibrio, y pronto los jóvenes líderes de Sin Cumbre se van a ver abocados, en algún caso contra su voluntad, a una guerra entre clanes por la misma supervivencia, que conllevará además importantes consecuencias para el futuro de Kekon.

Fonda Lee adereza esta historia con un sistema mágico basado en el jade (que en este mundo es privativo de la isla de Kekon, al menos en su variedad biorreactiva), que proporciona a quien lo porta, si es kekonés, diversas habilidades distribuidas en seis disciplinas (fuerza, acero, percepción, ligereza, desviación y canalización). Los individuos sensibles al jade son entrenados en escuelas especiales (propiedad de los clanes) durante varios años antes de permitirles portar sus primeras piezas y a partir de ahí, en atención a sus logros (y por derecho de conquista) podrán ir añadiendo más hasta alcanzar el máximo que sean capaces de gestionar.

Suena bien sobre el papel, pero lo cierto es que la autora no termina de definir claramente los límites de este sistema, de modo que los combates (menos de los que cabría esperar) se resuelven de un modo un tanto aleatorio (sobre todo en el clímax final, que desprende un cierto aroma a deus ex machina). Esta misma indefinición se extiende al resto de elementos del worldbuilding y a la propia estrategia del conflicto (la acción salta convenientemente de evento en evento, procurando no mostrar mucho de la situación táctica o incluso de las acciones que nos llevan de un punto a otro).

Aunque la influencia más directa y evidente son las películas de gánsteres que filmaron en Hong Kong entre finales de los ochenta y principios de los noventa directores como John Woo o Ringo Lam (con elementos tomados casi directamente de «El padrino»), lo cierto es que ni la correspondencia cronológica (tanto podría equivaler a nuestros años cincuenta como ochenta), ni los referentes culturales son claros. Shotar bien podría ser equivalente a Japón y la gran potencia vencedora de la pasada guerra, la República de Espenia, es claramente occidental, pero Kekon en sí presenta elementos tanto chinos como japoneses, como también de Hong Kong, Filipinas, Okinawa, Vietnam… esto le da un aire panasiático interesante, pero también juega en su contra al carecer de una identidad que se perciba profunda y coherente.

Esta superficialidad a la larga perjudica a la acción y confieso que tras un primer tercio en que la novela me tenía realmente atrapado, a medido que iba avanzando en la lectura me iba sintiendo cada vez más desconectado de la acción y de los personajes, que se me antojaban más marionetas en manos de la autora que actores independientes, movidos por motivaciones intrínsecas (salvo por algún que otro secundario, que sí da la talla en todo momento).

No quisiera, sin embargo, dar una impresión excesivamente negativa, porque de hecho «Ciudad de Jade» es una novela razonablemente entretenida, que cumple bastante bien con lo que promete su premisa (¿Y a quién no le gusta una historia de yakuzas/tríadas?). El único problema que presenta es el de satisfacer las expectativas que despierta un premio tan importante como es el World Fantasy. Más allá de la ambientación hasta cierto punto exótica (aunque, como ya he indicado, superficial) y de la trama negra (que no se aparta mucho del tópico y resulta sorprendentemente ligera por lo que respecta a la violencia descrita), no hay ningún tipo de reflexión o subtexto, nada que resulte tan distinto de nuestra realidad como para suponer un comentario pertinente sobre ella (quizás lo más significativo sea precisamente que una novela así haya conquistado el World Fantasy).

«Ciudad de Jade» deja ciertos cabos sueltos para ser atados en la secuela, «Guerra de Jade» (2019), con la ampliación del conflicto más allá de las fronteras de Kekon, concluyendo (por ahora) la serie de los Huesos Verdes con «Jade legacy» (2021), que acaba de conquistar el premio Locus de Fantasía.

Como comentaba, la novela conquistó el World Fantasy Award de 2018, compartido con «The changeling», de Victor LaValle, derrotando ambas a «The city of brass» de S. A. Chakaborty, «Ka: Dar Oakley in the ruin of Ymr» del veterano John Crowley; «La extraordinaria familia Telemacus» de Daryl Cregory y «The strange case of the alchemist’s daughter» de Theodora Goss. Fue igualmente finalista del premio Nebula, que ganó N. K. Jemisin con la conclusión de su trilogía de la Tierra Fragmentada: «El cielo de piedra«.

Otras opiniones:

De Santiago Gª Soláns en SagacómicDe LJ Zapico en FantasymundoDe Daniel Garrido en Caballero del Árbol SonrienteDe Khardan en La Nave InvisibleDe Ignacio Illárregui Gárate en CDe Juan José Castillo en Crónicas LiterariasEn Calles de TintaDe Mangrii en Boy With LettersDe Maríat en In the NeverneverDe Ismael Rodríguez Gómez en La SogaDe Esteban Bentancour en su blogDe Irene M en Que la Suerte Esté Siempre de Nuestra ParteAugust 22, 2022

Lágrimas en la lluvia

Rosa Montero es una de las autoras más aclamadas en lengua castellana. En paralelo con una exitosa e influyente carrera dentro del periodismo, ha venido publicando desde 1979 una serie de novelas de diversos géneros (tocando incluso el fantástico en libros como «Temblor» [1990] o la juvenil «El libro de los sueños» [1991]). Su consagración a este respecto llegó quizás en 1997 con la concesión del primer Premio Primavera para «La hija del caníbal» y todo ello le llevaría a recibir el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2017.

En 2011 sorprendió posiblemente a todos con una novela que no solo era de pura ciencia ficción, sino que hacía gala de ello a través de su mismo título, una referencia a «Blade Runner», de Ridley Scott (1982): «Lágrimas en la lluvia». No solo eso, sino que esta novela acabaría constituyendo la primera entrega de las peripecias de la detective replicante Bruna Husky, que cuenta hasta la fecha con otras dos aventuras («El peso del corazón», de 2015, y «Tiempos de odio», de 2018).

«Lágrimas en la lluvia» se ambienta en un Madrid del año 2109 no tan diferente en realidad de nuestro tiempo, aunque con una serie de cambios significativos, el más relevante de los cuales sea posiblemente la existencia de replicantes (o tecnopersonas, por utilizar el eufemismo en boga), creados por ingeniería genética con veinticinco años y con una esperanza de vida de diez (momento en que se les desarrolla invariablemente una enfermedada llamada TTT o Tumor Tecno Total). También cabe mencionar que tras una serie de conflictos que abarcan buena parte del siglo XXI y el primer contacto extraterrestre (por medio de sistemas de teletransporte cuántico), toda la Tierra se ha unido en un único estado democrático, aunque existen otras dos potencias ubiadas en sus respectivos satélites artificiales, las dictaduras de Cosmos (comunista) y Labari (teocrática), con quienes coexiste en una suerte de guerra fría.

La novela arranca con un misterio. Se han venido produciendo una serie de muertes entre los reps, posiblemente relacionadas con la introducción de un alijo de memas (memorias artificiales) adulteradas. Bruna se ve metida de lleno en la investigación cuando su vecina replicante intenta matarla antes de sucidarse por el expeditivo procedimiento de arrancarse un ojo. Antes de que pueda recuperarse, se encuentra contratada por Chi, la líder de un partido radical pro-replicantes y se ve envuelta en una conspiración que cada vez va complicándose más, a medida que los muertos (tecnohumanos y humanos «normales») van apilándose y la tensión racial comienza a escalar, espoleada por otro partido político hasta ese momento marginal de corte neofascista.

En la más pura tradición detectivesca, acompañamos a Bruna en sus pesquisas, tratando de desentrañar una madeja que va haciéndose más y más embarullada, mientras interacciona con diversos personajes ya habituales en su círculo (como el anciano archivero Yiannis Liberopoulos, que llegó incluso a actuar de padre adoptivo de Bruna, o la imponente tabernera Oli) o nuevos y no siempre bienvenidos conocidos (como el memorista Pablo Nopal o el gigantesco policía Lizard). Al mismo tiempo, asistimos al deterioro progresivo de una sociedad que para empezar ya dista de ser una utopía, sacudida por el lamentablemente sencillo afloramiento de prejuicios raciales (antirep).

Primero comentaré lo no tan bueno. El escenario de «Lágrimas en la lluvia» se me antoja poco coherente. Está construido a partir de elementos obtenidos de la más pura ciencia ficción, pero no percibo una coherencia interna. El grado de desarrollo tecnológico oscila de forma bastante arbitraria entre desarrollos que parecen de futuro cercano y avances poco menos que mágicos (como todo lo que tiene que ver con la teleportación). Por añadidura, una parte nada desdeñable de la información se nos ofrece a modo de entradas de «wikipedia» (que sí, cumplen otra función, pero no deja de ser un sistema un poco burdo de transmisión de información).

Por añadidura, y esto ya es una cuestión de expectativas, de «Blade Runner» en realidad solo toma una inspiración general y desde luego la historia no tiene absolutamente nada que ver con la novela original de Philip K. Dick («¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas?«) ni, ya que estamos, con el cyberpunk literario. Quien espere algo en la línea de William Gibson o incluso Neal Stephenson va a llevarse una gran decepción.

Estas debilidades (perceptibles solo para los aficionados a la ciencia ficción), se ven sin embargo más que compensadas por un par de detalles. El primero, sin duda, es la enorme calidad literaria de Rosa Montero, que hace que cada personaje respire y tenga una personalidad propia, perfectamente delineada a base de pinceladas precisas. Por supuesto, entre todos ellos destaca Bruna Husky, que sin duda se me antoja una de las mejores caracterizaciones de la ciencia ficción española.

El otro elemento que cohesiona toda la trama es la existencia de un eje vertebral temático que domina desde el mismo título, porque hay dos cuestiones que definen y ubican casi cartesinamente a Bruna y que son la muerte y los recuerdos. Un muerte que la aguarda inexorablemente agazapada a cuatro años, tres meses y veintitantos días en el futuro. Unos recuerdos fiticios que han hecho de ella lo que es y cuya artificialidad le supone una carga emocional casi insoportable. La cita ampliada de las palabras del replicante Roy Batty, por cierto, es: «…todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.»

Lametablemente, la reflexión en torno al populismo y al oscuro atractivo de la intolerancia en tiempos convulsos resulta bastante superficial. Cabe reconocerle, eso sí, que se anticipa de un modo casi profético al auge de las opciones políticas de extrema derecha que por desgracia se verificaría no mucho tiempo después de la publicación de «Lágrimas en la lluvia». Esta cuestión, por desgracia, se plasma de forma excesivamente simple y se resuelve con idéntica facilidad, por lo que el mensaje queda bastante diluido (aunque da la impresión de que será una cuestión recurrente en la serie, así que cabría considerar su inclusión en este primer libro como una mera introducción).

Otra pequeña debilidad la encuentro en la resolución, que en mi opinión depende en exceso de circunstancias externas a Bruna Husky. Es algo que le sucede, antes que algo que provoca, y eso priva de fuerza a la trama detectivesca. También podría denotar que la novela pierde un poco el foco, al transitar de un modo un tanto brusco desde unos parámetros característicos del género negro a un contexto más propio de la novela de espionaje; todo ello durante una conclusión que, además, se deja un par de hilos abiertos, con el propósito de que sirvan de fundamento para entregas posteriores.

Pese a estas cuestiones, que rebajan quizás un poco el impacto global de «Lágrimas en la lluvia», se trata de una novela de ciencia ficción más que notable, que a buen seguro ha contribuido a difundir el género entre lectores poco habituados a él, atraídos por la trayectoria previa de la autora. Vale la pena seguir las tribulaciones de la replicante Bruna Husky, en ese Madrid a un siglo vista que tanto refleja las contradicciones y conflictos que borbotean ya bajo la superficie de nuestra sociedad presente.

Otras opiniones:

De Rafael Ontivero en El Sitio de Ciencia FicciónDe David Olier en El Rincón de CabalDe Isabel Macías en El Salón del LibroDe Rosa Berros Canuria en Cuéntame una historiaDe Fernando Martínez Gimeno e Igancio Carcelén en Anika Entre LibrosDe Pedro en El Búho Entre LibrosDe Alfonso Merelo en Desde TartessosAugust 18, 2022

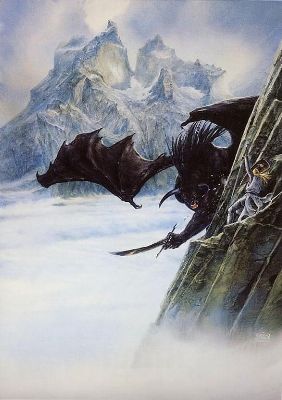

El Silmarillion

«El Silmarillion» es sin duda uno de los libros de fantasía más singulares que nunca se hayan publicado. Llegó a las librerías en 1977, cuatro años después de la muerte de su autor, J. R. R. Tolkien. Era su proyecto soñado, uno en el que había estado trabajando intermitentemente durante cincuenta y seis años, desde que las primeras piezas de su Legendarium comenzaron a cobrar forma en su cabeza en 1917, mientras se recuperaba de la fiebre de trinchera que había contraído en el Somme (y que había propiciado su repatriación… días antes de que su batallón fuera masacrado).

Tanto «El hobbit» (1937) como «El Señor de los Anillos» (1954-55), no eran sino fragmentos de ese gran tapiz mitológico, las piezas finales, de hecho. Antes que ellas estuvo «El Silmarillion», o mejor dicho, todo un conjunto de textos, desde narraciones inconclusas a borradores, pasando por poemas, genealogías y canciones, de los que acabaría destilándose el libro que hoy conocemos. Tolkien ya había propuesto su publicación hacia 1938, cuando Stanley Unwin le preguntó qué más había tras la historia de la muerte de Smaug y la reconquista de la Montaña Solitaria. El editor rechazó en aquel entonces la propuesta, al considerarla demasiado alambicada, proponiendo a su vez algo más «sencillo», una secuela del gran éxito que acababan de tener. Poco podía imaginar que esa inocente solicitud acabaría produciendo dieciséis años más tarde una obra maestra de fantasía adulta de más de mil páginas que acabaría redefiniendo todo un género.

Mientras tanto, las historias del Silmarillion permanecieron sin ser contadas, salvo quizás como referencias más o menos oscuras, aflorando como referencias a un pasado legendario en las dos novelas publicadas o, peor, resumidas en los prolijos apéndices que acompañaron a «El retorno del rey» (más específicamente, el apéndice A: Anales de los reyes y los goberantes, y el B: La cuenta de los años).

Su gran problema es que toda aquella ingente cantidad de información estaba lejos de conformar una narración coherente. Había en ocasiones decenas de versiones de una misma historia, con detalles no siempre congruentes con el resto e incluso nombres diferentes para los protagonistas. Por añadidura, al abarcar su creación un lapso tan amplio, los propios intereses creativos y filosóficos del autor habían evolucionado, desde la relativamente simple pretensión de crear una mitología propia para Inglaterra a reflexionar sobre cuestiones teológicas de gran calado.

Pese a repetidos intentos por abordar la tarea. La muerte alcanzó al Profesor Tolkien antes de contar con un texto que pudiera considerarse ni mucho menos definitivo, lo cual dejó en manos de su hijo y albacea literario, Christopher Tolkien, la tarea de compilar algo que pudiera publicarse. A ello se lanzó pues, con la colaboración de un joven y por entonces desconocido Guy Gavriel Kay (que siempre ha lamentado el poco crédito que se dio a su trabajo… lo cual tal vez explique lo mucho que tomó prestado de Tolkien para su primera obra, la trilogía de «El tapiz de Fionavar»)

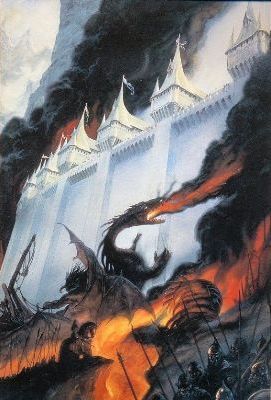

Volviendo (o tal vez empezando) con el producto final. Nos encontramos con que «El Silmarillion» más que una obra única es un compedio de cinco segmentos totalmente diferentes. El más largo de ellos, y el único que podría clasificarse siquiera lejanamente como novela es el central, el «Quenta Silmarillion», una crónica de la Primera Edad, tenuemente hilvanada en torno a la historia de la creación de tres joyas prodigiosas, los silmarils, y las guerras desatadas en torno a su posesión. Este resumen, sin embargo, no deja de ser un intento burdo por conferir algo parecido a una línea argumental a una historia que por momentos es más lo que hoy calificaríamos de worldbuilding puro y duro y que incluye en su interior otras muchas historias más o menos esbozadas. Con el tiempo, de hecho, tres de ellas acabarían siendo publicadas de forma independiente como «Los hijos de Hurin» (2007), «Beren y Lúthien» (2017) y «La caída de Gondolin» (2018).

Los segmentos más breves son el Ainulindalë («La música de los Ainur»), el mito creador de Arda, surgida de la mente de Eru Ilúvatar; el Valaquenta, que describe a los principales de entre los Valar (espíritus principales o semidioses al servicio de Eru), a algunos de los Maiar (espíritus menores) y por último, al modo en que Melkor corrompió a algunos de los Maiar y los atrajo a su voluntad discordante con la canción de Eru; el Akallabêth o «La caída de Númenor», que narra de forma concisa el declive y destrucción del gran reino de los edain (hombres) durante la Segunda Edad; y por último (si no contamos el extensísimo índice de nombres), «De los anillos del poder y la tercera edad»… que casi podría considerarse un borrador parcial y muy, muy preliminar, casi una declaración de intenciones, para lo que acabó transformándose en «El Señor de los Anillos» (lo cual da una idea del volumen que podría haber tenido todo el Legendarium si se hubiera desarrollado con el nivel de detalle de este episodio).

«El Silmarillion» es una obra imposible de juzgar. Por varios motivos. El primero y quizás más importante, porque no se trata de una obra acabada y pulida para su publicación por parte del autor. Christopher Tolkien (y Guy Gavriel Kay) tuvieron que seleccionar, combinar, integrar, contextualizar y adaptar textos de muy diversa procedencia y en muy diverso grado de completitud, procedentes de épocas diferentes y con génesis muy diversas, que el propio Tolkien (padre) no había conseguido homogeneizar (de ahí, por ejemplo, que se perciban incoherencias tanto con los textos previamente publicados como en ocasiones a nivel interno).

Como muestra, he aquí un par de caminos transitados por las historias. Uno de los principales personajes del volumen y quien posiblemente presenta la historia más acabada es Túrin Turambar, hijo de Húrin y Morwen, un personaje trágico como pocos. Aunque el resultado final bebe de muchas fuentes, su origen dentro del corpus narrativo de Tolkien cabe encontrarlo en su primer intento por escribir prosa, «La historia de Kullervo», una adaptación del poema épico original finés que forma parte del Kalevala (escrito al estilo de William Morris, tras la lectura de «La estirpe de los lobos» y «The roots of the mountain», entre 1914 y 1915, antes incluso de que empezara a tomar forma la base mitológica de Arda).

Respecto al Akallabêth, su origen es incluso más singular, pues parte tanto de la idea de escribir en 1936 un relato situado entre la Primera y la Tercera Edad (por entonces «Faerie» y la Era de los Hombres) como de una apuesta entre Tolkien y C. S. Lewis de escribir una novela de ciencia ficción, inspirada en la lectura de «Un viaje a Arturo«, de David Lindsay. Lewis optó por un viaje en el espacio, dando lugar a su Trilogía Cósmica, mientras que Tolkien tenía que explorar el Mito a través de un viaje en el tiempo, llegando a escribir cuatro capítulos de «The lost road» (un proyecto de novela rechazado también por su editor junto con el esbozo del Silmarillion). En medio de todo esto, nació Númenor, como la versión del mito de la Atlántida del Legendarium.

Por supuesto, lo descrito es solo la punta del iceberg en lo que respecta a influencias y desarrollos. Cartografiar todos los senderos sería una labor de toda una vida (la que abordó, de hecho, Christopher Tolkien), así que volvamos a la esencia para determinar una cuestión peliaguda: ¿Vale la pena leer «El Silmarillion»?

Si lo que se busca es revivir las experiencias de leer «El Señor de los Anillos», la respuesta es sin duda que no. «El Silmarillion» es un texto totalmente diferente, tanto en contenido como en estilo, con fragmentos que han sido, medio en broma, medio en serio, comparados con la Biblia. Tolkien traza con meticulosidad casi exasperante los movimientos de los primeros nacidos (los elfos) y de aquellos entre los segundos nacidos (los hombres) que fueron sus amigos y aliados. Para terminar de embarullar la cosa, la obsesión del autor por los lenguajes inventados y la etimología está desatada, con personajes o lugares que cuentan con dos, tres o incluso más nombres.

En muchos sentidos, leer «El Silmarillion» es como asomarse al más ambicioso proyecto de world building de la historia de la fantasía (de cuando ni siquiera existía dicho concepto). El «Quenta Silmarillion» es el semillero de docenas de novelas que nunca llegaron a ser escritas, dibujando el que quizás sea el proyecto subcreativo más ambicioso jamás abordado. Al mismo tiempo, sin embargo, sus carencias son obvias. Tanto por lo que respecta a un estilo muy poco literario como a los enormes agujeros que presenta o a las ya mencionadas discrepancias con los textos que sí tuvieron la oportunidad de materializarse de forma completa.

¿Hay que leer «El Silmarillion» como historia real de la Tierra Media o como mitología? Cualquiera de las dos opciones es válida y depende de cada lector el escoger un modo u otro de abordar su lectura, para poder extraer de ella todo su jugo. Diría pues que la labor interpretativa del lector es crucial y sé positivamente que gente que en ocasiones previas fueron incapaces de terminar el libro, acabaron devorándolo tras un cambio de perspectiva.

Por mojarme, yo no sé si puedo recomendarlo sin ambages. Mis intereses apuntan más hacia narraciones más estructuradas y se me hace muy cuesta arriba conciliar las hazañas de los elfos y humanos de la Primera Edad con su más «realista» desempeño en los acontecimientos de la Tercera y la guerra contra Sauron. Es por ello que el grueso del libro, el «Quenta Silmarillion», no termina de agradarme (sobre todo cuando entra en modo enciclopedia histórica). Sin embargo…

Sin embargo, en esta segunda lectura (como veinticinco años después de la primera), he podido apreciar algo nuevo, un gran tema que se vislumbra aquí y allá, desarrollándose desde el Ainulindalë hasta la eucatástrofe climática de «El Señor de los Anillos» (o, en su forma primigenia, «De los anillos de poder y la Tercera Edad»; respecto a la cuestión de la «eucatástrofe», me remito al ensayo «Sobre los cuentos de hadas», publicado por Tolkien en 1947 transcribiendo una conferencia impartida en 1939). Tal vez no fuera ese el propósito inicial, pero todo el Legendarium parece orientado (y no soy desde luego el primero en sostener esto) a buscar respuesta para una de las grandes cuestiones metafísicas: la conciliación de la existencia del mal y de la muerte con la idea de un Dios bondadoso (tema del que se ocupa la Teodicea).

Es habitual simplificar (sobre todo por parte de sus críticos) la filosofía de las obras de Tolkien a una cuestión puramente maniquea: el enfrentamiento entre el bien y el mal (algo que sin duda influyó en la escritura de «El Señor de los Anillos», realizada en gran medida durante los años de la Segunda Guerra Mundial). Existe, sin embargo, una cuestión más profunda: ¿Por qué existe el mal en la Tierra Media? ¿Cuál es el destino misterioso de los hombres, esa muerte verdadera que se les niega a los primeros nacidos? ¿Cómo es que Eru (Dios) permite el sufrimiento?

Tolkien odiaba la alegoría (y así lo expresó vehementemente en numerosas ocasiones), así que no cabe buscar en su Legendarium tanto una respuesta alegórica a esta cuestión como un reflejo metafórico de estas dudas, tratando de encontrarle sentido a la rebelión de Melkor/Morgoth, prolongada por su lugarteniente Sauron, como un elemento por alguna razón fundamental en la canción de los Ainur que creó Arda, una disonancia en la melodía original que, sin embargo, cumple una función en el plan de Eru. Una mitología, después de todo, no es una mera colección de historias más o menos imaginativas, sino que ha de contener una verdad subyacente; e incluso una mitología inventada (con elementos prestados de otras mitologías históricas) podría arrojar algo de luz sobre la gran Verdad subyacente.

¿Era esa la intención de Tolkien? ¿Su Silmarillion hubiera sido más explícito en este sentido? Es imposible determinarlo. Ante todo y sobre todo, su propósito era dar libertad interpretativa, porque precisamente esa libertad, ese libre albedrío que es privativo de los hombres en las historias de Arda, constituye un pilar fundamental de la filosofía tolkieniana.

La recepción crítica y comercial de «El Silmarillion» superó todas las expectativas. Convenció, por ejemplo, a los editores de que había interés en cosas nuevas de Tolkien, y ello condujo a Christopher Tolkien a compilar primero los «Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media» (1980) y embarcarse a continuación en el megaproyecto de la Historia de la Tierra Media (trece volúmenes, entre 1983 y 2002). Respecto a los premios, le valió póstumamente a Tolkien el premio Locus (aquel fue el primer año en que se concedió el premio Locus de Fantasía, separado de la ciencia ficción, derrotando a la ganadora del World Fantasy Award, «Nuestra Señora de las Tinieblas«, de Fritz Leiber). También cosechó el primer premio Gandalf a libro de fantasía (aunque fue una categoría efímera, que solo perduró un año más… y el propio galardón acabó desapareciendo en 1981).

Como anécdota, «El Silmarillion» pudo haber obtenido una nominación al premio Hugo, pero el gestor de aquel año de las votaciones (un tal Jim Corrick) determinó que no era una novela, sino una antología, y dado que nadie había escrito en su papeleta «Quenta Silmarillion», que sí era novela, declaró nulos por decisión unilateral todos los votos a su favor en primera ronda (siendo esta una historia que surgió a la luz hace poco).

Otras opiniones:

En Daybreak Over the OceanEn Elanillounico.comOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

El hobbit (1937)August 14, 2022

Protector

El primer cuento de Larry Niven es de 1964 y su primera novela, «El mundo de los ptavvs», de 1966. Generacionalmente, le hubiera correspondido participar en la New Wave estadounidense. Pronto, sin embargo, fue evidente que sus intereses se movían por derroteros muy diferentes. Más cercanos, de hecho al viejo hard de la edad de oro (un hard que presta bastante atención a la física, aunque Niven no es físico y eso se nota a veces, y básicamente se pasa por el forro la biología… pese a lo cual, se empeña en volver una y otra vez sobre conceptos evolutivos que no entiende en absoluto).

Su principal escenario, que con el tiempo devendría en un universo compartido, es el del Espacio Conocido, que empezó a desarrollar en sus cuentos de los años sesenta (como «Estrella de neutrones», su primer premio Hugo) y acabaría englobando más de la mitad de sus novelas de los años sesenta y setenta. Esta última década marca posiblemente su momento más dulce (que podemos ampliar un lustro antes y después, entre 1965 y 1985, para delimitar su período de mayor relevancia).

Su fama, por supuesto, se disparó con la publicación de «Mundo Anillo» en 1970, erigiéndose con ella en cierta forma como el portaestandarte del viejo Sentido de la Maravilla (lo suficientemente modernizado para no chocar en demasía con los nuevos estándares literarios imperantes, aunque no se puede afirmar que el estilo de Niven sea muy refinado). En 1975 publicó la antología «Cuentos del Espacio Conocido» y en 1979 la primera de las secuelas de Mundo Anillo (para abordar el problemilla de la inestabilidad de la estructura): «Ingenieros de Mundo Anillo«. La otra gran piedra pivotal del Espacio Conocido es una novela de 1974: «Protector».

«Protector» parte en realidad de una novela corta anterior (de 1967), titulada originalmente «The adults» y rebautizada en el libro como «Phssthpok». En ella se nos presenta la raza alienígena de los pak y su peculiar ciclo vital, que implica tres formas bien diferenciadas: la infantil, la reproductora y la protectora. La historia versa sobre el protector pak del título quien, tras un viaje de treinta y dos mil años a bordo de un estatorreactor bussard, llega al Sistema Solar para descubrir lo que ocurrió con una expedición de los suyos dos millones y medio de años atrás.

Tras introducirnos al escenario, en un siglo XXIV políticamente dividido entre los habitantes de la Tierra (terrafirmios) y los del Cinturón de Asteroides (cinturonios; un modelo que replicarían años más tarde Daniel Abraham y Ty Franck en al serie de The Expanse), conoceremos a los principales personajes humanos de esta sección: el primer portavoz del Cinturón, Nick Sohl (a quien más tarde se unirá el superanciano Lucas Garner) y el contrabandista cinturonio Brennan, quien acabará protagonizando el primer encuentro con un alienígena (o «extraño», según la terminología de la novela).

En teoría, Niven deseaba abordar el misterio evolutivo de la senescencia (o deterioro producido tras la fase reproductiva). El problema es que sus conocimientos de biología son nulos y como ha demostrado en numerosas ocasiones (por ejemplo con «La Paja en el Ojo de Dios»), no entiende los más simples conceptos evolutivos. Incluso teniendo en consideración el estado de los conocimientos filogénicos de hace casi cincuenta años (cuando la genética estaba en mantillas), se hace difícil de tragar su solución. Sin entrar en demasiados detalles, por entonces ya se hablaba desde hacía décadas de primates mucho más antiguos que el Homo habilis, como el Proconsul o el Gigantopithecus (e irónicamente, ese mismo 1974 se encontró el esqueleto de Lucy, la primera Australopithecus, aunque no fue aceptada por la comunidad científica hasta 1978).

A todo ello se le añade que en esta parte la gestión de la información es terrible. Niven se dedica a contemporizar, saltando entre los distintos personajes, para acabar exponiendo toda la tesis de sopetón y cerrar un poco en falso). Sin embargo, la segunda parte, «Vandervecken», con un cambio de protagonismo (ahora seguimos principalmente a Roy Truesdale, un terrestre al que le han robado cuatro meses de vida) y un salto de unos doscientos años en futuro, una vez aceptada a regañadientes la premisa, me ha sorprendido, porque parece una novela totalmente diferente. A Niven (en solitario) le echo en cara que a menudo parece ser un escritor frustrado de fantasía, que aprovecha sus escenarios exóticos para contar un viaje fantástico. Ocurre eso en las novelas de Mundo Anillo y también, por ejemplo, en otros títulos como «Los árboles integrales» (1984).

En «Protector», empero, se desmelena y tira por una space opera hard que nada tiene que envidiar en pirotecnia a las grandes batallas de E. E. Doc Smith unas décadas antes, pero echando mano de una física más o menos plausible (la verdad es que no soy capaz de juzgar cabalmente este extremo porque me da la impresión de que el traductor andaba más perdido que un pak reproductor en un centro comercial).

Es justo el tipo de ciencia ficción osada en lo especulativo y ambiciosa en el escenario (espaciotemporal) que grita a pleno pulmón «sentido de la maravilla». Luego llega la conclusión… y logra tirar por tierra todo el buen trabajo con un cierre apresurado que desmerece todo lo anterior y parece pedir a gritos una secuela que por alguna razón nunca llegó a escribirse.

En conjunto, no sé muy bien qué pensar de «Protector». Por un lado, tiene momentos realmente logrados y logra hacer excitante una batalla espacial librada a distancias que exceden los meses luz y en intervalos temporales que se miden por años. Por otro, tenemos esa premisa inasumible (y mal implementada) y una conclusión decepcionante. El ejemplo paradigmático de sensaciones ambivalentes. Pese a todo, entiendo por qué llamó tanto la atención en su época… y también por qué a la postre no logró el premio gordo.

La ciencia ficción, tras coquetear con las ideas locas y experimentales de la New Wave, empezaba a estar madura para volver a recorrer las vastedades espaciales, armada con los recursos estilísticos implementados durante aquellos años, y eso llegaría con títulos como «Pórtico» de Frederik Pohl (1977), «Titán» de John Varley (1979) o «Navegante solar» de David Brin (1980).

«Protector» fue merecedora de nominaciones a Hugo y Locus (en un año en que irónicamente arrasó Arthur C. Clarke con la novela hard por excelencia: «Cita con Rama«; acompañadas en ambos casos por «Tiempo para amar» de Heinlein, «The people of the wind» de Poul Anderson y «The mand who folded himself» de David Gerrod).

Otras opiniones:

En Literatura ProspectivaDe Joan Antoni Fernández en BEM OnlineOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Mundo Anillo (1970)El martillo de Lucifer (con Jerry Pournelle) (1977)Ingenieros de Mundo Anillo (1979)Juramento de fidelidad (con Jerry Pournelle) (1982)Los árboles integrales (1984)August 10, 2022

2001: Una odisea espacial

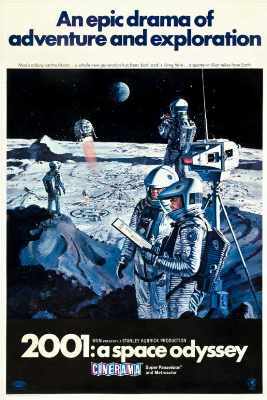

En 1964 Stanley Kubrick, recién estrenada «Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?», comenzó a preparar su siguiente proyecto, que sería una película de ciencia ficción solo que… ¿cómo decirlo? Ah, sí: Buena.

Buscando colaborador en la comunidad de escritores de género, fue dirigido por un amigo común hacia Arthur C. Clarke, un autor clásico, respetado, conocido por un enfoque muy realista, que enfatizaba la ingeniería espacial por encima de personajes o incluso trama. También hacia gala de una filosofía humanista y una capacidad para abordar grandes cuestiones metafísicas, puesta de manifiesto por ejemplo en «El fin de la infancia» (1953) o «La ciudad y las estrellas» (1956). Su más reciente éxito consistía en la novela finalista al Hugo «Naufragio en el mar selenita» (1961).

Tras un primer encuentro para sentar las bases de la colaboración, Clarke presentó a Kubrick varios de sus relatos, para que escogiera sobre cuál de ellos trabajar. El elegido fue «El centinela», escrito originalmente en 1948 pero no publicado hasta 1951 (como «Sentinel of eternity»). Es un cuento breve, que narra cómo es descubierto en la Luna un extraño objeto alienígena, dejado millones de años atrás para quizás vigilar la Tierra y a las posibles especies inteligentes que pudieran surgir de ella.

Durante los cuatro años siguientes, Clarke y Kubrick trabajaron conjuntamente sobre un guion y una novela, que se fueron construyendo en paralelo, compartiendo información y una pasión común por el rigor científico, en una época en que se estaba desarrollando el Programa Apolo, cuyo objetivo era precisamente situar a un hombre (estadounidense) en la Luna.

Aparte de esta obsesión por la verosimilitud, inspirada en parte en el libro ilustrado de Willy Ley y Chesley Bonestell «The conquest of space» (1949), que había recibido en 1951 el primer International Fantasy Award de no ficción (el segundo, casualmente, sería para Clarke por «The exploration of space»), Kubrick estaba interesado en especular sobre la relación del hombre con el universo. Así, a lo largo de todo ese tiempo, desarrollaron varias ideas que acabarían integradas en un guion más o menos definitivo, sobre el que Clarke trabajó para escribrir la novela (que, en principio, tendría que haber salido firmada por Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick).

El 2 de abril de 1968 se estrenó «2001: Una odisea del espacio» y un par de meses después (por contrato, Clarke no podía publicar nada antes de que saliera la película para no estropear la sorpresa), vio la luz la novela. Es un caso extraño, en el que ni la película es adaptación, ni el libro novelización, sino variaciones sobre una misma idea común, con la versión fílmica mucho más visual y simbólica, mientras que el producto literario ahonda mucho más en motivaciones y explicaciones (a lo cual cabe añadir divergencias surgidas durante la producción final).

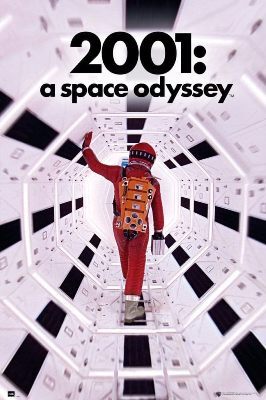

En ambos casos la estructura es idéntica, dividiéndose la acción en cuatro grandes segmentos. En el primero, bautizado como «El amanecer del hombre», tenemos a un grupo de australopitecos básicamente muriéndose de hambre en las llanuras de África hace unos tres millones de años. Cierto día, sin embargo, aparece de la nada un misterioso monolito (transparente en el libro), que pone a prueba su inteligencia y los ayuda a evolucionar (es un segmento que guarda grandes similitudes con el cuento «Encuentro en la aurora», de Clarke, publicado originalmente en 1953).

De ahí saltamos a 1999 y seguimos al doctor Heywood Floyd en su vuelo a la base Clavius de la Luna, de donde lo han convocado ante el descubrimiento de un monolito enterrado en el centro de un cráter, al que bautizan como TMA (Tycho Magnetic Annomally). Es el segmento que resulta directamente deudor de «El centinela» y sirve también para escenificar la existencia todavía de tensiones políticas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos (con China como tercero en discordia), una faceta que Kubrick eliminó de la película, seguramente en su afán de reducir los diálogos a su mínima expresión.

La siguiente sección es la más puramente clarkiana de todas. Ya en 2001 nos sitúa a bordo de una astronave, la Discovery, en tránsito hacia Saturno (la pelíicula acabó optando por Júpiter porque Douglas Trumbull, el supervisor de efectos especiales, no logró una representación creíble de los anillos). La tripulación consiste en dos astronautas, Frank Poole y David Bowman, que se turnan para supervisar la misión durante el viaje de meses por el Sistema Solar, tres especialistas en animación suspendida… y, por supuesto, HAL 9000, una de las inteligencias artificiales más icónicas de la historia de la ciencia ficción.

Buena parte de este segmento es Clarke en estado puro, retrotrayendo a obras como «Las arenas de Marte«, «Preludio al espacio» o «Islas en el cielo». Es el Clarke obsesionado por la exploración del espacio, dispuesto a exponer con minucioso detalle cada pequeña peculiaridad de ese futuro cercano que anticipaba con un entusiasmo casi infantil (poco podía imaginar el frenazo en seco que iba a sufrir el programa espacial apenas unos años después). Ese grado de verosimilitud, por desgracia, también hace que estas historias carezcan por completo de ritmo y, sobre todo a medio siglo de distancia, resulten a veces tan aburridas como describir en detalle cómo un mecánico cambia una rueda.

Es el efecto del paso del tiempo, porque en 1968 Clarke estaba especulando (o, más bien, ficcionalizando manuales operativos reales) sobre una tecnología de frontera, destinada a llevar al ser humano más allá de los límites impuestos por la atmósfera y la gravedad, en un primer paso hacia las estrellas. Contrasta pues con este optimismo la archiconocida trama de la rebelión de HAL, que en la novela recibe una explicación convincente… que Kubrick decidió hurtar a sus espectadores (aunque ser recuperó en la secuela).

De ahí, llegamos al segmento más icónico (con permiso del primero), que es el capítulo de la Puerta Estelar, que es definitivamente el que presenta más diferencias entre libro y película, pues Clarke, como escritor de ciencia ficción, busca profundizar en los temas desarrollados, con un especial énfasis en la conquista del espacio y en la evolución asistida de la inteligencia. Por su parte, Kubrick optó por no explicitar absolutamente nada, dejando la última media hora libre de diálogos, tomando del guion los elementos puros y despojándolos de tanto significado como le fue posible para que adquirieran una cualidad simbólica, casi abstracta.

Ambas obras cuentan la misma historia, pero desde enfoques diametralmente opuestos… y he de reconocer que la visión de Kubrick es en este caso superior, quizás porque logra trascender su contexto histórico y, sobre todo, resulta más primaria, más visceral. Es un viaje emocional sin un guía que te conduzca de la mano (papel que, en cierto modo, desempeña la novela, como complemento a las imágenes y sonidos conjurados por el mítico director).

Dicho lo cual, no quiero privar de méritos a la novela. Estructuralmente es un poco inconexa, pero presenta algunos de los mejores pasajes escritos por Clarke, con su tendencia a adornar aquí y allá párrafos con sus características frases de cierre lapidarias, y lo certero (en líneas generales) de su especulación bien puede hacernos minusvalorar detalles como su sorprendente prediccion en torno a la programación mediante algo muy similar a las redes neuronales, los libros electrónicos e incluso internet (para 1968 ni siquiera se había construido todavía ARPANET).

Su estilo, sin embargo, era un poco anticuado para lo que estaba de moda en la época, y esa es posiblemente la razón (junto con la inevitable comparación con la película) por la que «2001: Una odisea espacial» no asoma la cabeza en ninguno de los grandes premios de aquel año (Hugo y Nebula, que premiaron a «Todos sobre Zanzíbar» y «Rito de iniciación«, respectivamente). Algo que se corrige para con su secuela, «2010: Odisea dos», finalista de Hugo y Locus tras su publicación en 1982.

En muchos sentidos, «2010» es una mejor novela. Se nota que, libre de la necesidad de acomodarse a las ideas de Kubrick, logra montar una trama más conexa, con una buena especulación que amplia, define y en algún caso cierra los grandes temas de la serie (curiosamente, «2010» no es tanto secuela directa de «2001», la novela, como de un híbrido entre novela y película). También es cierto que con ella debió terminar todo, porque «2061: Odisea tres» (1987) es absolutamente anodina y prescindible y «3001: Odisea final» (1997) es un desastre sin paliativos que jamás tendría que haber existido.

Para concluir, solo mencionar, aunque no suelo hacerlo, la terrible traducción que arrastra desde 1969, a lo largo de más de veinte ediciones y solo ligeramente pulida en su última publicación en un omnibús de la saga completa. Es una de las más icónicas novelas de ciencia ficción de todos los tiempos y posiblemente ha vendido decenas de miles de ejemplares. Se merece (y los lectores nos merecemos) un poco más de respeto.

Otras opiniones:

De Javier Miró en Libros ProhibidosDe Marcos A. Palacios en CosmoversusDe David en Las Lecturas de Mr. DavidmoreOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Las arenas de Marte (1951)El fin de la infancia (1953)Claro de Tierra (1955)Naufragio en el mar selenita (1961)Cita con Rama (1973)Fuentes del paraíso (1979)Cánticos de la lejana Tierra (1986)Luz de otros días (2000)August 6, 2022

Los tejedores de cabellos

En 1995 el alemán Andreas Eschbach publicó su primera novela de ciencia ficción, «Los tejedores de cabellos» («Die haarteppichknüpfer»). El éxito obtenido le permitió dejar su trabajo de programador y dedicarse por entero a la escritura, convirtiéndose en uno de los autores alemanes de género más conocidos y premiados, pues cuenta en su haber con once premios Kurd Laßwitz (el equivalente alemán a los premios Nebula estadounidenses, pues su censo de votantes incluye solo profesionales del sector, aunque circunscrito a la ciencia ficción), nueve de ellos en la categoría de novela (siendo superado a este respecto solo por Wolfgang Jeschke).

Ya en su país, «Los tejedores de cabellos» se hizo con el Deutscher Science Fiction Preis (un premio con jurado) y, tras su traducción al francés el año 2000, obtuvo también el Grand Prix de l’Imaginaire y el Bob Morane, así como al año siguiente el Premio Italia de la ItalCon. Todo ello propició quizás que se tradujera al español, siendo editado finalmente en 2004 por Bibliópolis y mereciendo con ello el premio Ignotus a mejor novela extranjera de 2005. Ese mismo 2005 fue traducido al inglés como «The carpet makers», llegando a situarse en decimotercera posición en la votación de los Locus.

Como se puede apreciar, una más que notable carrera crítica, especialmente para una novela no escrita originalmente en inglés (con las dificultades que ello trae aparejado para lograr distribución fuera de los límites geográficos del país de origen), que habla a las claras de lo especial que es esta obra.

«Los tejedores de cabellos» gira en torno a esa peculiar profesión, a la que consagran su vida los integrantes de una casta especial de un planeta que actualmente presenta un bajo nivel tecnológico, aunque hay huellas antiquísimas de un terrible conflicto nuclear. Los tejedores, siempre hombres, dedican todos sus años a la confección de una única alfombra, tejida a partir del pelo de sus esposas, concubinas e hijas (cuyos colores de pelo determinan el diseño).

Así, pelo a pelo, minúsculo nudo a minúsculo nudo, van creando la única obra de su vida, cuya venta proporcionará el dinero que sus hijos emplearán para sustentarse a sí mismo y a su casa durante la cofección de sus propias alfombras. Un solo heredero por tejedor. Si nacen más hijos varones, el deber del progenitor es matarlos, porque cada alfombra solo da para sostener a una familia.

Este durísimo y exigente estilo de vida se sostiene únicamente gracias al noble propósito de las alfombras, porque su destino es ser transportadas al palacio del emperador, una figura casi mítica que rige sobre todas las estrellas del firmamento (y, según algunos, incluso es responsable de su brillo) y que vive desde hace milenios. A tal fin, hay establecida una cadena de intermediarios imperiales (maestros tejedores, comerciantes, recaudadores de impuestos, navegantes…) que no constituyen sino la columna vertebral de una economía planetaria dedicada por entero a ese único propósito.

La novela ser organiza como una serie de relatos (diecisiete), aparentemente independientes pero en realidad entrelazados (entretejidos) para conformar un único tapiz, que nos muestra a base de breves viñetas la panorámica completa del misterio que constituyen los tejedores de cabellos. A través de estos capítulos (que acaban casi siempre en tragedia o cuando menos en sacrificio), vamos ampliando el foco, desde el drama de un tejedor cuyo hijo no desea seguir la tradición familiar hasta abarcar no ya todo el planeta, sino incluso más allá, hacia los eslabones finales del tráfico de alfombras y todavía más lejos, en el centro neurálgico de ese poderoso imperio, de donde llegan rumores inconcebibles, como que el emperador pudiera haber abdicado o peor, haber sido depuesto.

Con une estilo y enfoque que recuerda a Ursula K. Le Guin, Eschbach utiliza las distintas historias de «Los tejedores de cabellos» para ir mostrándonos un sistema rígido, inmisericorde, estático, que se sobrepone una y otra vez a los intentos por desestabilizarlo a través de un control que no se ejerce desde fuera, sino que surge de los propios agentes sometidos a él. A la postre, ese es el tema central de la historia, la constante que emerge al examinar en su conjunto todas las historias, que nos desvelan una humanidad en lucha (y a menudo perdiendo) contra poderosos sistemas de control social (en este sentido, se nos presenta la rebelión como una virtud, aunque en la inmesa mayoría de los casos devenga en un esfuerzo futil).

«Los tejedores de cabellos» es una novela fascinante, que con los lógicos altibajos esperables de una obra compuesta por fragmentos, constituye uno de los mejores ejemplos que he leído de antropología ficción. Esto es posible porque (casi) todos los personajes son creíbles. Las motivaciones que los mueven, ya sean positivas o negativas, resultan completamente congruentes con su contexto, de modo que difícilmente puedes llegar a odiar a nadie. Donde no hay libertad, no existe tampoco responsabilidad personal… y a poco que reflexionemos sobre ello, descubriremos que nosotros también nos vemos sometidos a la tiranía de nuestra cultura y sociedad.

Si hubiera que ponerle un pero, me atrevería a sugerir que la resolución del misterio de las alfombras, aunque quite el aliento por su alcance, no logra el mismo impacto que el capítulo en que se nos desvela lo que ocurrió con el emperador. Hay ahí un clímax demasiado potente, que deja el tercio final de la novela no tan bien entramado como todo lo anterior.

Lo cuestión, sin embargo, es que eso podría ser un efecto absolutamente premeditado. Después de todo, lo que se nos revela en ese segmento provoca justo ese mismo cambio en el escenario: lo que con anterioridad estaba perfectamente atado, empieza a aflojarse, a perder cohesión, a dejar hilos sueltos (de los que quedan un buen montón, sin que por ello pierda interés el cojunto). De la rigidez y el control, pasa a la libertad… y la libertad puede ser desconcertante.

En el año 2001 Andreas Eschbach publicó un segundo libro ambientado en el mismo universo, «Quest», que constituye en realidad una precuela, ambientada cien mil años antes que «Los tejedores de cabellos». La novela, más cercana a la space opera, conquistó al año siguiente el premio Kurd Laßwitz.

Otras opiniones:

De Consuelo Abellán en Origen CuánticoDe Eloi Puig en La Biblioteca del KrakenDe José Joaquín Rodríguez en BibliópolisDe Ignacio Illárregui en Cyberdark.netAugust 2, 2022

Las naves del tiempo

En 1995 se celebraba el centenario de la novela que supuso el pistoletazo de salida para la ciencia ficción moderna: «La máquina del tiempo«, de H. G. Wells (1895, evidentemente) y los heredores del autor decidieron celebrarlo comisionando una secuela, que acabó titulándose «Las naves del tiempo» («The time ships»).

Ya había habido multitud de continuaciones apócrifas, la primera tan temprana como de 1923 («La belle Valence», de Théo Varlet y André Blandin). Los años setenta fueron especialmente prolíficos al respecto, con autores y títulos relevantes como Christopher Priest («La máquina espacial», 1976), K. W. Jeter («Morlock night», 1979) o Karl Alexander («Los pasajeros del tiempo», 1979). Ninguna de ellas, sin embargo, ostentaba el sello de aprobación oficial del Wells Estate, así que esta era una ocasión especial. Solo hacía falta buscar al mejor candidato para abordar la tarea.

Esta elección recayó finalmente en Stephen Baxter, un joven autor que ya se postulaba como heredero espiritual de Arthur C. Clarke y su estilo de ciencia ficción profundamente anclada en la ciencia real (no en vano es por formación matemático e ingeniero). Tras una serie de relatos publicados en Interzone, desde 1991, con la publicación de «Raft», había iniciado la Secuencia Xeelee, la que sería su principal serie de ciencia ficción hard (para 1994, ya contaba con cuatro novelas). Lo que, sin embargo, debió de convencer a los herederos de Wells fue su novela de historia alternativa de 1993 «Antihielo».

«Antihielo», que ha sido vendida a menudo como steampunk, imaginaba una misión lunar decimonónica, propiciada por la sustancia que le da título, inspirándose ampliamente en dos hitos de la ciencia ficción temprana: «De la Tierra a la Luna» de Julio Verne… y «Los primeros hombres en la Luna«, de H. G. Wells. Brian Aldiss hubiera podido ser otra buena opción, pues es autor de historias wellsianas tan interesantes como «El árbol de la saliva», premio Nebula de novela corta en 1966; claro que después de pergeñar en 1980 «La otra isla del doctor Moreau«…

Parecía pues lógico que Baxter, un autor joven con ideas nuevas y un gran respeto por sus predecesores, escribiera la secuela oficial de «La máquina del tiempo», aun tratándose esta (la idea de continuar un clásico) de una empresa que suele saldarse con resultados cuestionables. Los cien años que separan ambos títulos no son poca cosa. La ciencia, la misma sociedad había dado un salto gigantesco, así que el desafío era mayúsculo, máxime dada la decisión de retomar la historia justo en el momento en que la dejó Wells, cuando el protagonista innominado ha terminado de contar su historia a sus amigos y se dispone a regresar al futuro (para no volver más).

Baxter aborda la tarea con un tremendo respeto (y conocimiento) del original, buscando incluso imitar el estilo de Wells (algo que a la postre constituye un error, porque no es lo mismo soportarlo durante ciento y poco sorprendentes páginas que a lo largo y ancho de más de cuatrocientas). Lo que sí tiene que actulizar es la visión cosmológica (el libro de Wells presenta un universo prerelativista, dirigido hacia la muerte térmica imaginada por Lord Kelvin)… y de propina le enmieda un poco la plana al creador de los morlocks, pues de un modo que resulta muy noventero los reimagina como una avanzada sociedad posthumana.

Pronto se hace patente que el futuro ha cambiado (queda implícito que por el propio acto de contar su historia y ser esta publicada, aunque el mecanismo exacto nunca se desarrolla), cuando a apenas medio millón de años hacia adelante (la acción de la novela original transcurre principalmente en el año 802701) el Sol desaparece, tragado por una esfera de Dyson. Capturado por los inteligentes morlocks de la época, el protagonista acaba viajando por un Sistema Solar reestructurado (que es de lo mejor del libro), acompañado por Nebogipfel, quien acabará convirtiéndose en una cargante sombra sabelotodo para nuestro narrador, cuyo único fin parece ser poner una y otra de vez de manifiesto lo atrasada que es su época y su cultura (y, por breve extensión, la nuestra).

Al cabo de un rato, la trama empieza a moverse, retrocediendo hasta 1873, para saltar a continuación a un 1944 donde la Guerra Mundial, la Primera, sigue en marcha y viajar a un lejano pasado peleozónico. En cada paso, Baxter se las arregla para ofrecer una nueva aventura, con referencias más o menos oscuras a diversas obras de Wells (aunque nunca supera el nivel del homenaje superficial), aunque con una trampa que echa a perder parte de la gracia del asunto. Porque una de las diversiones de este tipo de ficciones temporales es ver cómo se las apaña el autor para evitar las paradojas y Baxter, directamente, las invalida con una poco elegante interpretación cuántica.

Así, todo lo que queda son los ya mencionados homenajes y visiones más o menos ingeniosas de historias alternativas, con una vaga denuncia hacia el militarismo de la especie humana, personajes secundarios que llegan a ser interesantes pero que acaban revelándose como de usar y tirar y un continuo ejercicio de penitencia, por parte de un personaje al que sus experiencias no parecen cambiar un ápice, obsesionado por un abandono intrascendente que regresa a atormentarle incluso después de un reboot universal que acaba sacándose de la manga en un intento por mostrarse lo más espectacular posible (por desgracia, la voz narrativa no da para mucho en lo que se refiere a resultar emocionante).

Algo falla cuando en medio de una aventura intertemporal solo quieres que todo termine lo más rápido posible. La estructura episódica de «Las naves del tiempo», agravada por la inconsecuencia de casi cualquier acto debido a la solución cuántica, no logra sacar partido del aumento de páginas (más bien al contrario) y en comparación con su modelo arquetípico, la obra moderna carece de una sólida base filosófica (precisamente la mayor contribución de Wells al desarrollo de la ciencia ficción). A la postre, deja un puñado de ideas interesantes, aunque tan descontextualizadas que poco tienen que añadir a obras anteriores como la Saga de los Heechee de Frederik Pohl , ni punto de comparación con el juego transtemporal de títulos como «Las puertas de Anubis» de Tim Powers (1987) o, circunscribiéndonos al hard, «Maestro del tiempo«, de Robert L. Forward (1993). El conjunto, por desgracia, acaba siendo menos que la suma de las partes.

Pese a todo, la recepción de «Las naves del tiempo» fue muy notable, situando a Baxter en la primera línea de la ciencia ficción (aunque su apoyo siempre ha sido más fuerte en las islas Británicas que en los EE.UU.). Así, obtuvo los premios BSFA, John W. Campbell Memorial y Philip K. Dick, siendo finalista del British Fantasy, Arthur C. Clarke, Locus y Hugo. En estos dos últimos casos, perdió ante «La era del diamante«, de Neal Stephenson, compartiendo quinteto con «Arrecife brillante», de David Brin, mientras que el Clarke fue para «El beso de Milena», de Paul McAuley, y el BFA para «Requiem», de Graham Joyce.

Otras opiniones:

De Francisco José Súñer Iglesias y Antonio Rodríguez Babiloni en El Sitio de Ciencia FicciónDe Rafael Muñoz Vega en BibliópolisDe Manuel Rodríguez Yagüe en Un Universo de Ciencia FicciónDe Bitterblink en Un Libro Para Esta NocheOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Luz de otros días (2000) (Con Arthur C. Clarke)July 29, 2022

Las flechas de la reina

Mercedes Lackey es una de las más prolíficas autoras de fantasía de la historia, con casi ciento cincuenta novelas en su haber (publicadas a razón de casi seis al año, aunque quizás la mitad de ellas en colaboración con toda una plétora de autores).

Apadrinada por C. J. Cherryh y Marion Zimmer Bradley, tras producir una gran cantidad de fanfiction (ambientado en su mayor parte en el «Mundo de Brujas» de Andre Norton) comenzó a publicar relatos y poemas en 1985 y en 1987 se editó su primera novela, «Las flechas de la reina» («Arrows of the queen»), el primer libro de la trilogía Heraldos de Valdemar y el primero también de su escenario más recurrente, el del reino de Valdemar, cuya historia (a lo largo de más de 3.000 años) se detalla por ahora en treinta y ocho novelas (agrupadas en su mayor parte en trilogías) y unas dieciséis antologías colectivas.

Aunque tiene otras series (especialmente las de Elves on the Road y Elemental Masters) y numerosos libros individuales, es muy posiblemente la fama continuada de la serie de Valdemar la que le valió este mismo año el título de Gran Maestra por parte de la SFWA.

Para su presentación, Lackey no se complicó mucho. «Las flechas de la reina» es un típico bildungsroman, en el que Talia, una joven de una represiva comunidad rural (en la que tal vez haya ecos de «El cuento de la criada») es escogida el mismo día que pretenden casarla (a los trece años) por un Compañero para convertirse en heraldo (una suerte de mensajeros/agentes especiales/diplomáticos al servicio de la reina de Valdemar).

Los compañeros son caballos especiales (mucho más de lo que se revela en esta primera novela, aunque ya queda insinuado), que establecen en un vínculo telepático único con sus jinetes (aquí es imposible no pensar en otra pionera, Anne McCaffrey y su serie de los dragones de Pern, iniciada en 1968 con «El vuelo del dragón«). La mayor parte de la historia trata de su formación como heraldo en el Collegium de la capital, Refugio, donde tiene que aprender a superar tanto la desconfianza que siente instintivamente hacia los demás, inculcada a base de desengaños por su dura infancia, como sobre todo la sensación de ser indigna de los dones que se le conceden.

«Las flechas de la reina» es lo que es: fantasía épica ochentera con vocación juvenil. Pero dentro de esa subcategoría, creo que se sitúa claramente en la zona media-alta. Le reconozco, además su condición de pionera al estar dirigida no a chicos, como buena parte de la fantasía (sobre todo franquiciada) de la época (desde la Dragonlance hasta los Reinos Olvidados), sino específicamente a niñas de trece/catorce años, atendiendo a sus anhelos y temores con una sensibilidad que ya quisieran para sí muchos de los intentos actuales por forzar esa misma conexión. Adicionalmente, también presenta una visión positiva de personajes gays, lo que por entonces ya no era estrictamente hablando novedoso, pues ya habíamos tenido previamente títulos como «La atalaya«, de Elizabeth A. Lynn (1979), pero seguía siendo rompedor, especialmente si hablamos de fantasía juvenil.

No todo es perfecto. Desde el mismo inicio, la trama discurre con extremada facilidad, rozando (y más que rozando) el deus ex machina como solución de casi todos los conflictos. El que esa intervención divina se concrete la más de las veces en el compañero (Rolan), lo cual es congruente con la mitología de Valdemar, no hace que el recurso resulte menos facilón. Por otra parte, Lackey esta preocupada sobre todo por mostrar un entorno amable para con Talia, y de nuevo es totalmente congruente con el escenario que todos los heraldos sean buenas personas (básicamente, es un requisito del cargo), pero eso le resta carga dramática a la subtrama de la traición que se está urdiendo contra la reina, porque nunca hay enfrentamiento directo con antagonista alguno.