Sergio Mars's Blog, page 17

July 25, 2022

Nosotros

Generalmente, cuando se discuten las distopías suelen mencionarse las tres grandes distopías clásicas: «Un mundo feliz» (Aldous Huxley, 1932), «1984» (George Orwell, 1949) y «Fahrenheit 451» (Ray Bradbury, 1953). Precediendo a todas ellas, sin embargo, y estableciendo de hecho muchas de las características que definieron el subgénero (hasta que todo cambió años depués, pero esa es otra cuestión), tenemos «Nosotros» (Мы), de Evgueni Zamiatin, publicada por primera vez, en inglés, en 1924.

Zamiatin fue un ingeniero naval, escritor, poeta y dramaturgo ruso, que en su juventud, durante su época universitaria, se unió al partido bolchevique, motivo por el que ya fue exiliado en 1905 tras la fracasada revolución de aquel año. Tras diversas vicisitudes, que incluyen etapas en Finlandia, San Petersburgo e Inglaterra, así como un segundo arresto y expulsión, fue perdonado y enviado por el gobierno zarista a los astilleros de Newcastle (donde se familiarizó con la práctica del taylorismo) para construir un rompehielos. Allí le pilló la revolución de 1917, que inicialmente apoyó por completo.

A su regreso a Rusia, durante la guerra civil subsiguiente, fue poco a poco desencantándose, en no poca medida, sospecho, por el clima antintelectual que se instauró en los círculos literarios, con una facción mayoritaria abogando por la ruptura con toda la cultura rusa precedente y la creación desde cero de una nueva tradición proletaria, algo a lo que Zamiatin se oponía. Así, entre 1919 y 1921, escribió la novela que acabaría titulándose «Nosotros» (es un título que le dio por iniciativa propia su primer editor neoyorquino, ya que el manuscrito no tenía ninguno).

Las críticas a las prácticas totalitarias y en contra de la libertad y la imaginación, pero sobre todo, su radical propuesta acerca de que la revolución debía ser continua para evitar un estancamiento inaceptable, provocaron que la novela fuera una de las primeras prohibidas por la nueva censura estatal y el propio Zamiatin se vio cada vez más aislado (cancelado, diríamos hoy en día), algo que se agravó cuando se publicó la primera traducción inglesa en Nueva York, preparada a partir de documentos sacados de contrabando de Rusia por el propio autor. A esta siguieron ediciones en checo (1927) y francés (1929). La primera edición en el ruso original tuvo que esperar a 1952 (realizada también en Nueva York) y no vio la luz en la Unión Soviética hasta 1988.

Una historia editorial azarosa (complicada por la carrera en declive de Zamiatin, que logró en 1931 el permiso de Stalin para autoexiliarse y acabó falleciendo en la pobreza en París en 1937), que sin embargo no impidó que se convirtiera en una de las novelas más influyentes del siglo XX. Por mediación, eso sí, de aquellos títulos que inspiró directamente, en especial «1984» (pese a lo que opinan otros autores, no he percibido relación directa con «Un mundo feliz»). Pero vayamos primero con una breve sinopsis.

D-503 es un ingeniero, principal responsable de la construcción de la «Integral», la primera astronave del Estado Único, destinada a llevar su ideología a las estrellas. El Estado Único lleva mil años de estabilidad, tras la Guerra de los Doscientos Años, que asoló el mundo y llevó a los escasos supervivientes a aislarse en ciudades de cristal, separadas por completo de la naturaleza por la Barrera Verde.

En el Estado Único, todas las activiades de la vida están regladas y los números (habitantes) viven en cubículos de cristal que solo se permiten velar durante los (también reglados) encuentros sexuales. Se trata de un gigantes panópticon que no deja lugar a la privacidad, bajo la premisa de que libertad y felicidad con conceptos incompatibles. A tal fin, existe todo un cuerpo de polícias, los Guardianes, que vigilan las posibles desviaciones de la norma, mientras la dirección del gobierno recae en la figura cuasidivina del Benefactor.

La vida de D-503 discurre sin incidentes, perfectamente acoplada a la ideología oficial, hasta que se cruza en su camino una mujer, I-330, que poco a poco va erosionando con su comportamiento antisocial todo cuanto D-503 tenía por puntal de su existencia, introduciendo en su mente pensamientos inconcebibles, que lo hacen sufrir y que desencadenan una crisis existencial, mientras se debate entre las ideas inculcadas durante toda su vida y los impulsos delictivos a los que le impulsa la nueva relación.

Añadamos a esto la presencia de un ambiguo guardián, S-4711, que no deja de rondar tanto a D-503 como a I-330, y ya tenemos todos los ingredientes principales de las antiutopías clásicas, perfectamente reconocibles en «1984» y «Fahrenheit 451», pero también presentes en obras más modernas como las cinematográficas «TXH-1138» o «Equilibrium».

El caso es que muchas de esas características, que se me habían antojado siempre un poco arbitrarias, cobran pleno sentido al rastrearlas hasta sus orígenes. Así, por ejemplo, el que tenga que ser una mujer libre la que «despierte» al protagonista proviene de los paralelismos que se pueden trazar entre «Nosotros» y la historia bíblica del Génesis, con D-503 en el papel de Adán e I-330 en el de Eva (mientras que el doblemente retorcido S-4711 representa la serpiente). «Nosotros» escenifica una expulsión del Paraíso (la supuesta utopía que es el Estado Único) tras adquirir el conocimiento del bien y del mal (un proceso de despertar ético).

Respecto al estilo narrativo, es evidente que constituye una evolución del realismo ruso. Se mencionan específicamente dos autores «antiguos» en el texto. El primero de ellos, Aleksandr Pushkin, es el padre de la literatura rusa. El segundo, Fiódor Dostoyevski, constituye sin duda el referente directo de Zamiatin (como queda de manifiesto también en otras obras suyas). No es de extrañar, pues que «Nosotros» sea una novela psicológica, centrada en las dudas de D-503 y en sus vaivenes entre la observancia de los valores supuestamente perfectos de su avanzada sociedad y principios tan caducos que casi podrían considerarse vestigiales.

Hay mucho más que celebrar de la novela. Así, cabría mencionar cómo Zamiatin, sin duda en su calidad de ingeniero, estaba al tanto de los artículos de Konstantín Tsiolkovski, el padre de la astronáutica (el texto no se para mucho en cuestiones técnicas, pero en determinado momento hace referencia implícita a la ecuación del cohete). También es destacable el modo en que los nombres representan a los personajes. D-503 es constructor de cohetes, como sugiere su letra (д en alfabeto cirílico); S-1147 es doblemente retorcido, tanto en aspecto físico como en doblez de carácter (S, por cierto, es un carácter cirílico arcaico, relacionado más con З que con C); por último, las vocales femeninas O, I y Ю (trasliterado en la traducción que he leído como Yu) hacen referencia a atributos físicos de las respectivas mujeres (y no puedo evitar esecular con que I-330 recibe ese nombre además por ser «I» el pronombre «yo» en inglés).

(Aquí he de comentar cómo es muy posible que las traducciones existentes al castellano nos estén privando de la experiencia auténtica de la escritura experimental de Zamiatin, tal y como podéis comprobar en el artículo que aquí os enlazo).

Pese a todo… Lo cierto es que a la postre «Nosotros» me resulta más digna de admiración que atrayente desde una perspectiva literaria. En parte es que no conecto con esta forma rusa de expresar los dilemas internos (tampoco lo hice con Raskólnikov), en parte se debe sin duda a que no termino de discernir cuál es la tesis de la novela o, mejor dicho, cómo la trama ilustra dicha tesis (lo cual posiblemente se deba a que Zamiatin está intentado analizar un proceso que en ese momento se encontraba en plena evolución). Por volver a las tres grandes, tanto «Un mundo feliz», como «1984» o «Fahrenheit 451» tienen bastante claro qué quieren expresar y cómo hacerlo. Con «Nosotros», mi impresión es más de crítica incisiva pero no focalizada, de discurso improvisado que deviene sobre todo en un alegato a favor de la libertad.

Lo que nadie le puede quitar es su posición pivotal en la evolución de la distopía, como punto de inflexión entre las distopías tempranas (reacción primero contra la oleada de literatura utópica tardodecimonónica, evolucionando hacia los dos títulos más significativos tempranos, que serían «El talón de hierro» de Jack London [1908] y «La máquina se para» de E. M. Forster [1909]) y las antiutopías plenamente maduras ya mencionadas.

De igual modo, se aprecia la razón que tenía Zamiatin en su queja contra las imposiciones literarias. Sin importar que se trate de autores que cayeron en desgracia (Mijaíl Bulgákov, Alexander Bogdánov [«Estrella roja«] o el propio Evgueni Zamiatin) o que siguieron gozando del favor político (Alexéi Tolstói [«Aelita«]), lo cierto es que pronto el pujante panorama de la ciencia ficción temprana rusa dio paso a un erial y, pese a contribuciones puntuales meritorias posteriores, tanto en la época soviética como en la postsoviética, ya nunca ha vuelto a encontrarse en vanguardia.

Otras opiniones:

De Fran Marín Paz en Un Libro al DíaDe José Luis en Libros de CíbolaDe Daniel Garrido en Caballero del Árbol SonrienteDe Esteban Bentancour en su blogJuly 21, 2022

La caja de las orquídeas

Son pocos los escritores de ciencia ficción en lengua alemana con obra propia publicada en español (tampoco abundan las traducciones de relatos). Por ello, es complicado hacerse una idea de su producción o de los estilos predominantes. Uno de los autores más destacados fue el vienés Herbert W. Franke y tiene de hecho dos novelas traducidas al español: «La caja de las orquídeas» y la distópica «Ypsilon minus» (de 1976; no es que la primera no sea distópica, pero esta segunda es más clásica a ese respecto) .

Herbert W. Franke era un científico, formado en toda una serie de disciplinas, desde física a psicología, y especializado en física teórica, con un doctorado en óptica electrónica de 1950. A partir de ahí, se especializó en estética cibernética, que acabaría transformándose en gráficos (y arte) computerizados, disciplina de la que fue uno de los pioneros. Hacia 1957, comenzó además a dedicarse a la escritura y para 1960 ya había sacado su primera antología, «Der grüne komet» («El cometa verde»), a la que siguieron varias novelas. «La caja de las orquídeas» («Der orchideenkäfig«, que se traduciría mejor como «La jaula de las orquídeas» y que posiblemente sea un homenaje a Der Orchideengarten, la primera revista del mundo especializada en literatura fantástica, creada por Karl Hans Strobl y Alfons von Czibulka en 1919), fue la segunda de ellas, publicada en 1961 (tras «Das gedankennetz«, algo así como «La red mental», de ese mismo año). En total, Franke ganó en tres ocasiones el Premio Kurd-Laßwitz y en dos el Deutscher Science Fiction Preis, aunque por títulos que siguen inéditos en nuestro idioma.

Es habitual considerarla una de las mejores novelas de ciencia ficción en alemán. Personalmente, incluso considerando la fecha de escritura y que la traducción no parece muy buena (no sé nada de alemán, pero hay frases que no hay por dónde cogerlas, así que no cuesta mucho aventurar que es la traducción lo que falla), sus méritos se me antojan demasiado limitados para tanto honor. «La caja de las orquídeas» se construye en torno a una idea sugerente y tiene un final (y se podría argüir que un tema) muy potente. El problema es que todo eso no proporciona suficiente material para una novela, ni siquiera una tan breve.

La historia arranca de forma misteriosa, con tres personajes (Al, Don y Katia) siendo inusualmente recreados en lo que identifican como un planeta lejano, en el que existe una ciudad que, por alguna razón, deben explorar. Pronto descubrimos que hay un segundo grupo, liderado por un tal Jak, con el que compiten por un premio que nunca se especifica. Así, haciendo gala de un descuido casi suicida, se lanzan a la misión, tan someramente equipados como desdeñosos de cualquier tipo de planificación elaborada.

Durante buena parte de la novela, asistimos a sus esfuerzos por adentrarse en una ciudad de tecnología evidentemente avanzada, aunque en muchos casos desconcertante. El mayor misterio que la envuelve es que parece haber sido abandonada por sus habitantes, pero no por culpa de ninguna catástrofe, pues todos los mecanismos parecen funcionar con razonable eficacia. Al mismo tiempo, Al (que se erige pronto en el punto de vista de la novela) comienza a albergar la sospecha de que el destino de los ignotos pobladores de la ciudad bien podría relevante para ellos mismos, pues todo cuanto descubren apunta a una evolución paralela de sus cultura y la terrestre. Lamentablemente, eso es algo que no puede interesar menos a Don y a Jak, los líderes designados, dispuestos a apuntarse la victoria… a cualquier precio.

Tras mucho deambular, muchos incidentes exóticos pero a la postre irrelevantes y muchísimas conversaciones anodinas entre los personajes, «La caja de las orquídeas» alcanza por fin el punto al que se estaba dirigiendo y comienza a desgranar su tesis que, detalles al margen, tampoco era tan difícil de imaginar (aunque esos detalles son importantes, porque logran evocar imágenes poderosas, en torno precisamente al elemento que da título a la novela). Tesis, por cierto, que tiene cierto tufillo reaccionario, aunque tal vez quepa achacarlo más que a una tecnofobia fundamental a un (lógico) pesimismo existencial, que parece ser habitual en la ciencia ficción alemana (y también a la ciencia ficción de esta época, todavía bajo el impacto de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la amenaza nuclear; independientemente del país de origen).

Como apuntaba, su gran problema es que no hay en la historia suficientes elementos de interés para sustentar la trama a lo largo de toda su longitud. En una historia tan dependiente del efecto de la conclusión, esta se retrasa en exceso, sin que los prolegómenos resulten lo bastante interesantes como para sustentar por sí solos la trama. Con esfuerzo, el chicle podría haberse estirado hasta novela corta, pero incluso para eso necesitaba mejor estructura y unos personajes con un mínimo de personalidad (aunque esa tara de carácter constituye precisamente uno de los puntales de la tesis, por lo que se refuerza la idea de que la trama se encuentra sobre extendida; como cuento largo, recortando todo lo que sobra, sería realmente memorable).

Lo cierto es que me resulta difícil contextualizar la novela, porque lo desconozco casi todo sobre la evolución del género en Alemania (y Austria). Sé que el régimen nazi destruyó la pujante comunidad de escritores fantásticos que había surgido en la región en el período de entreguerras (con una más que notable aportación austriaca), lo que ignoro es cuándo se recuperó y cómo lo hizo.

No se me hace difícil aventurar, sin embargo, lo importante que debió de ser «La caja de las orquídeas» en el desarrollo de la ciencia ficción germánica moderna… pero eso por desgracia no me basta para disfrutar de la obra ahora y las primeras ciento y pico páginas resultan difíciles de soportar. La comparación es un tanto injusta, por la carencia del mismo tipo de antecedentes (por no hablar de las diferencias editoriales entre ambos países), pero se perciben paralelismos con la obra de autores estadounidenses contemporáneos como Algis Budrys («El laberinto de la Luna«) o Philip K. Dick («Ojo en el cielo»), aunque literariamente, pese a hacer gala de ideas sugerentes, no está a la misma altura (como tampoco alcanza el nivel que poco después exhibiría Robert Silverberg).

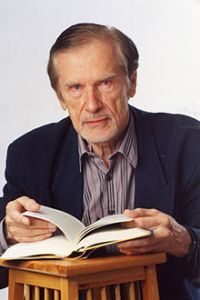

Desde que escribí esta reseña, y mientras aguardaba el turno de publicación, se ha producido el fallecimiento a los noventa y cinco años del doctor Franke. Sirva pues, aunque no la escribí originalmente con ese propósito, a modo de homenaje póstumo.

_________________________________

Herbert W. Franke (14 de mayo de 1927 – 16 de julio de 2022)

IN MEMORIAM

Otras opiniones:

De Carlos Vázquez Pérez-Íñigo en El Sitio de Ciencia FicciónDe Tendero Digital en ChangloNetJuly 18, 2022

La sangre de los elfos

La saga del brujo Geralt de Rivia, escrita por el autor polaco Andrzej Sapkowski, ha logrado contra todo pronóstico erigirse en una de las series de fantasía más influyentes de los últimos años a nivel mundial, algo que ya es extremadamente raro para cualquier producto literario no escrito originalmente en inglés y casi imposible para una obra producida en un idioma con solo cincuenta millones de hablantes en el mundo.

La serie la componen quince relatos y seis novelas, escrito todo ello entre 1986 y 2013 (aunque el grueso de la producción se concentra en la década de los noventa). El inicio de todo es el cuento «El brujo» («Wiedźmin»), presentado en 1986 a un concurso de la revista Fantastyka (quedó en tercera posición). A lo largo de los años siguientes se publicaron en ese mismo lugar otras cuatro narraciones que en 1990 compusieron la primera antología, titulada igualmente «Wiedźmin».

La serie, sin embargo, arranca de forma oficial con «La espada del destino», una antología editada en 1992 con seis narraciones, seguida en 1993 por otras siete en «El último deseo» (que, de hecho, cronológicamente son anteriores a las de «La espada del destino» e incluyen cuatro de las cinco originalmente compiladas en «Wiedźmin»; la quinta, «Camino sin retorno», está compilada en la antología homónima de relatos no necesariamente ligados a Geralt que incluye también «Algo termina, algo empieza», una historia declarada no canónica por el autor). A través de estas historias (desde relatos a novelas cortas) se esboza el mundo del Brujo y se nos presentan a sus principales personajes, desde el popio Geralt a las hechiceras Yennefer y Triss Merigold, el juglar Jaskier o la joven princesa de Cintra, Ciri, atada a Geralt por el destino.

La saga principal, la historia de Geralt, Yennefer y Ciri, se nos narra a lo largo de cinco novelas, empezando por «La sangre de los elfos» («Krew elfów», 1995) y siguiendo con «Tiempo de odio» (1995), «Bautismo de fuego» (1996), «La Torre de la Golondrina» (1997) y «La dama del lago» (1998). Mucho después, en 2013, sacó una precuela, «Estación de tormentas», que por ahora constituye el broche (literario) de la serie.

El mundo de Geralt de Rivia tiene una ambientación vagamente medieval (aunque como muchas otras obras de fantasía heroica, al final acaba mostrando una estructura socioeconómica más bien renacentista, con unos niveles tecnológicos no del todo congruentes… por no hablar de la magia que lo complica todo un poco más). En este escenario nos encontramos el típico conflicto entre los hombres, recientemente llegados a esas tierras y las razas antiguas (elfos, enanos, gnomos, dríadas…), desplazadas por su llegada (aunque esto ya ocurrió tiempo atrás con la irrupción de los elfos). En este escenario, los brujos son humanos mutantes, fortalecidos a través de extrañas pócimas y entrenados como cazadores de monstruos; tan temidos en tiempos tranquilos como requeridos cuando alguna criatura (inspirada en los bestiarios medievales y la mitología eslava) amenaza las vidas de los lugareños.

Tras siglos de guerra, el sur se encuentra unificado bajo la enseña del imperio de Nilfgaard, mientras que una serie de reinos independientes sobreviven en el norte, a menudo guerreando entre ellos, uniéndose cuando la necesidad lo requiere para asegurar su independencia… como en la batalla de Sodden, que ha frenado temporalmente el avance de los nilfgaardanos, aunque todos saben que la tregua está destinada a romperse. Una pieza clave en toda esta situación política es Ciri, la leonesa de Cintra, la única superviviente de la familia real de ese ducado. Una niña de trece años que logró de algún modo escapar a la matanza y cuyo destino está unido al de Geralt (quien la reclamó sin saberlo en dos ocasiones, apelando a la ley de la Sorpresa).

Tras los relatos que conforman las dos antologías iniciales, «La sangre de los elfos» ocupa una posición casi intermedia entre la narrativa inconexa y profundamente episódica de las primeras historias y la necesidad cohesiva de una trama mas cerrada propia de una saga. Pese a todo, los siete capítulos en que se divide el libro funcionan en gran medida como relatos semindependientes, en los que no solo cambia el protagonismo, sino que a menudo se encuentran separados por grandes elipsis narrativas (de meses incluso). Su función dentro del conjunto es claramente de focalización. Recoge los personajes y temas dispersos por las historias (mucho de ello, posiblemente, escrito sin un plan bien definido) y lo va centrando en la futura gran guerra entre Nilfgaard y los reinos del norte (con el resto de razas involucradas de un modo u otro).

De igual modo, se nos alude una y otra vez a una profecía (enunciada originalmente por una elfa), que avisa de un fuego blanco que vendrá del sur, antecediendo al frío blanco y de un vástago de la vieja sangre que salvará al mundo… aunque en este libro todo esto queda esbozado de un modo muy vago.

Por todo lo comentado, «La sangre de los elfos», como novela, resulta un poco frustrante, porque carece de la agilidad de las antologías (donde cada historia tenía todo lo necesario para sustentarse por sí sola), pero también de una línea narrativa clara y coherente. Ocurren muchas cosas, algunas sin una conexión evidente con nada de lo narrado (como un encuentro entre el emperador de Nilfgaard y un subalterno… que seguro que será importante en el futuro, pero que no aporta nada a «La sangre de los elfos») y, sobre todo, carece por completo de conclusión. Simplemente, termina, de un modo que parece más propio de un cierre de capítulo que del final de un libro que te va a obligar a esperar al menos un año para saber cómo sigue.

Esta ha sido mi segunda lectura de la novela y ha confirmado en parte mis antiguas impresiones. No termino de verle algunas de las virtudes que se le atribuyen. La trama me parece tremendamente tópica y la construcción del mundo incoherente. Al mismo tiempo, sin embargo, he podido apreciar mejor sus puntos fuertes, con una voz narrativa propia, que logra conferir a cada personaje una personalidad característica… aunque la traducción altere por necesidad esto de algún modo. No quiero decir ni mucho menos que sea mala, sino que me limito a resaltar la dificultad de trasladar un mismo efecto del polaco al español, dos idiomas que, sospecho, son demasiado diferentes para permitir una traducción totalmente fiel, sobre todo tratándose de modismos (mis respetos, sin embargo, a José María Faraldo, por lograr reconstruir, pese a todo, un estilo propio y distinguible para la serie).

Otro detalle en el que los relatos me parecen superiores es en el sentido del humor, que para la novela pierde cierta cualidad paródica y socarrona. Sigue habiendo humor y sigue tirando de ironía, pero tal vez por el tema escogido del incremento de las tensiones bélicas resulta en general mucho más contenido (aunque tiene sus momentos, sobre todo cuando Geralt anda cerca). Al fin y al cabo, ahora se trata de plasmar algo importante. Por desgracia, con eso la narración pierde uno de sus mejores elementos de disfrute, sin que por el momento lo ganado en intensidad dramática baste para compensar la reducción del sarcasmo.

De nuevo esto puede deberse a esa sensación que deja de obra no tanto inacabada como interrumpida, de transición hacia… algo que todavía no ha terminado de cuajar. Pese a esta impresión mía, lo cierto es que la acogida de la novela, a medida que iba siendo traducida a distintos idiomas, ha sido magnífica (con la popularidad añadida de las adaptaciones como videojuegos realizadas por el estudio polaco CD Projekt Red, a partir de 2007). Ya en 1994 se había alzado con el premio Janusz A. Zajdel (el equivalente al Ignotus polaco; tras otros tres a diversos cuentos del Brujo en años precedentes) y en 2009, tras su traducción al inglés, obtuvo el primer premio David Gemmell Legend, batiendo por ejemplo a Brandon Sanderson por «El héroe de las eras» y a Joe Abercrombie por «El último argumento de los reyes«.

Otras opiniones:

De Eloi Puig en La Biblioteca del KrakenDe Roberto Vaquero en Algunos Libros BuenosDe Igverni en The Stars My DestinationDe El Tipo de la BrochaJuly 13, 2022

La muerte de la hierba

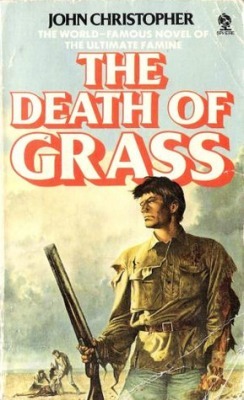

El escritor británico Sam Youd comenzó a publicar historias de ciencia ficción en las revistas americanas en 1951, bajo el seudónimo de John Cristopher. Tres años después, sacó su primera antología («The twenty-second century», 1954) y, tras una mala novela de ciencia ficción (y varias de otros géneros, bajo diversos seudónimos), en 1956 se publicó la novela que le daría fama y definiría su carrera: «La muerte de la hierba» («The death of grass», retitulada como «No blade of grass» para su edición americana un año después).

Se trata de una historia apocalíptica, en la línea de las populares novelas de John Wyndham (que para entonces ya había publicado «El día de los trífidos» [1951], «El kraken despierta» [1953] y «Las crisálidas» [1955], que se aparta un poco del modelo al constituir también una distopía religiosa). Brian Aldiss definió el subgénero como «apocalipsis confortables». Se trata de eventos catastróficos que afectan a británicos de clase media, en los que se centra la acción, y que, considerando las circunstancias, lo sobrellevan bastante bien (mientras, al fondo, la población general muere por millares).

La premisa de «La muerte de la hierba» es que surge un virus vegetal en China que afecta a las gramíneas destruyéndolas (en una suerte de reflejo especular de «Más verde de lo que creéis«, de Ward Moore, 1947). Así, van desapareciendo en rápida sucesión el arroz, la cebada, el trigo… casi todo lo que asegura la alimentación humana (bien de forma directa, bien a modo de forraje para el ganado), provocando una catástrofe humanitaria sin precedentes.

Los protagonistas asisten con horror, pero también cierto distanciamiento, a la hambruna y el caos que se desencadena en Asia, convencidos de que algo así jamás podrá ocurrir en la civilizada Gran Bretaña y que, antes de que las cosas se pongan demasiado mal, los científicos encontrarán una solución. La evolución de la plaga, sin embargo, no entiende de fronteras o de expectativas oficiales, y antes de lo que jamás podrían haber imaginado se encuentran peleando por su supervivencia en un mundo en el que la compasión se ha convertido en un producto de lujo e impera la ley del más fuerte y despiadado.

La novela es magnífica (y aterradora) durante esos primeros capítulos en los que el apocalipsis va instaurándose solapadamente, exponiendo la hipocresía de los favorecidos, la doblez de los políticos y la resistencia, casi ciega, al cambio necesario. Luego, a medida que avanza y nos encontramos ya con los protagonistas (y un creciente grupo de acompañantes) en un viaje a través del país para alcanzar un hipotético santuario seguro en las montañas, el interés decae un poco. El mensaje es potente, pero se transmite con un exceso de moralina (en plan «¡Ay que ver lo que nos vemos obligados a hacer!») y las escenas de tensión se quedan quizás a medio gas para los estándares actuales. En particular, la conclusión se antoja tremendamente apresurada, como si de repente al autor se le hubiera agotado el interés y quisiera cerrar cuanto antes.

El tema de la fragilidad de las normas sociales y lo fácil que resulta, en medio del caos, revertir a estructuras feudales (y fuertemente patriarcales), queda así un tanto forzado y, sobre todo, se aborda de forma muy superficial (al fin y al cabo, eran los años cincuenta). Pese a robos, violaciones (fuera de «cámara»), traiciones y asesinatos, la narración mantiene siempre cierta decorosa distancia, que contrasta con la crudeza que empezó a dominar en el subgénero a partir de los años setenta (no digamos ya en aportaciones recientes, como «La carretera», de Cormac McCarthy).

Su influencia, sin embargo, es innegable, y se aprecia claramente en novelas como «Infierno«, de Fred y Geoffrey Hoyle (1973), que en no poca medida parece una versión actualizada de «La muerte de la hierba» (aunque en su caso el cataclismo es de origen cósmico), así como podría considerarse sin problemas como una antecedente directa del techno thriller moderno.

Pese a esta debilidad, su poderoso planteamiento justifica quizás sobradamente su inclusión en la lista de Pringle de las 100 mejores novelas de ciencia ficción inglesas entre 1949 y 1984, y después de todo no es lo bastante larga como para diluir en exceso las magníficas sensaciones (es un decir, porque el sentimiento real se asemeja más a la angustia) que deja ese buen principio (ventajas de no pasarse de longitud). En estos tiempos postpandémicos y de inestabilidad política y resurgimiento del fantasma de la amenaza bélica/nuclear, sigue siendo pertinente un recordatorio de lo frágil que realmente es ya no solo el estado de bienestar, sino los fundamentos mismos sobre los que se asienta nuestra sociedad.

A partir del éxito de «La muerte de la hierba» , Youd seguiría explotando el filón de las historias catastróficas y postapocalípticas durante años (con títulos como «The world in winter», de 1962, o «A wrinkle in the skin», de 1965), hasta que a finales de los sesenta se pasó a la novela fantástica juvenil (a menudo bajo plantamientos también distópicos) con su Trilogía de los Trípodes (comenzando con «Las montañas blancas» en 1967). Este subgénero, el de la distopía juvenil, del que fue pionero, se convirtió en su principal campo de actuación (aunque no abandonó del todo otros tipos de narración bajo otros seudónimos) hasta su retiro a finales de los ochenta (aunque aún llegó a publicar un par de distopías juveniles con posterioridad, ya sin la fuerza de sus esfuerzos de los años setenta).

En 1970, el actor metido a director Cornel Wilde adaptó la película bajo su título americano («Contaminación» en España), como una suerte de precursora no demasiado brillante a las grandes películas apocalípticas de los setenta y ochenta (según propia confesión, el autor no aguantó ni cinco minutos de la misma cuando por fin se animó a verla).

Otras opiniones:

De Joaquín Moreno en el Blog de Jack MorenoDe David Pérez Vega en Desde la Ciudad sin LímitesDe Julián Díez en BibliópolisDe Aracelly Guerrero Maldonado en Informe FractoDe Santiago L. Moreno en CJuly 9, 2022

Cuando el dragón despierte

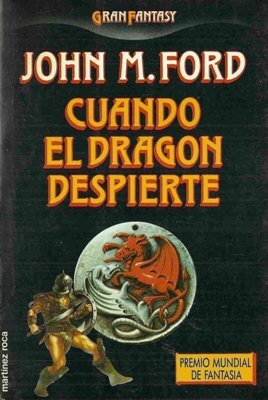

En 1984 John M. Ford obtuvo su mayor éxito crítico (y creo que también comercial) con «Cuando el dragón despierte» («The dragon waiting», 1983), que cosechó (un poco por sorpresa) el World Fantasy Award.

Se trata de una novela singular, que entremezcla, no sé si con acierto, dos enfoques. Por un lado, es una ucronía fantástica, que parte del supuesto de que Juliano el Apóstata cumplió su objetivo de restaurar el paganismo en el Imperio Romano durante el siglo IV, decretando que todas las religiones gozarían de iguales derechos y protección. Por otro, es una fantasía histórica ambientada (mayoritariamente) en Gran Bretaña durante los episodios finales de la Guerra de las Dos Rosas, con la existencia de brujos y vampiros abiertamente reconocida (aunque a menudo fuente de suspicacias, cuando no abierta hostilidad).

Mientras que en oriente la apostasía de Juliano parece haber tenido efectos sustanciales, con un Imperio Bizantino que sigue siendo una gran potencia al no haber existido el Islam y que amenaza con recuperar territorios en la Italia renacentista (como ya domina parte de la Galia), en el oeste, al menos por lo que respecta a Inglaterra (nada se sabe de Hispania, pese a que por la misma regla de tres que en el este nunca debió de sufrir la invasión de los Omeya), el punto jonbar no parece haber provocado más que cambios cosméticos (con panteones de dioses diversos sustituyendo a las iglesias y cultos mistéricos como religión de los gobernantes). Así, en 1478 Eduardo IV gobierna tras haber derrotado a los Lancaster, con el apoyo de su hermano Ricardo de York (futuro Ricardo III), pero bajo la superficie proliferan las confabulaciones, centradas en la familia de la reina, los Woodville y la amenaza lejana del último aspirante al trono, Enrique Tudor.

En todas estas intrigas se entremezclan los tres (o cuatro) personajes que el autor utiliza como puntos de vista: el brujo galés Hywel Peredur (familia indirecta del líder independentista Owain Glyndŵr), Dimitrios Ducas (último representante de la antigua familia imperial bizantina, que sobrevive como mercenario) y la doctora florentina Cynthia Ricci (que ha debido huir de su patria por el conflicto entre el duque Sforza, que en esta realidad es un vampiro, y Lorenzo de Medicis). A ellos se les une un cuarto protagonista en potencia (que, sin embargo, es el único sin episodio de introducción), que sería el maestro artillero suizo Gregory von Bayern (un vampiro que se esfuerza por no extender su enfermedad ni tomar nunca sangre humana por la fuerza).

Reconozco, sin embargo, que las elecciones narrativas de Ford me desconciertan. El detallismo histórico del que hace gala combinaría mejor con una novela de historia mágica oculta (a lo Tim Powers) o, de haber abrazado completamente el camino de la ucronía, hubiera sido de esperar que el tema central de la historia se retroalimentara de forma más clara de los elementos introducidos (como haría unos años después Brian Stableford en la espiritualmente cercana «El imperio del miedo», de 1988). La ambición del autor, sin embargo, establece un mundo alternativo demasiado diferente como para que, en el fondo, nada haya cambiado en exceso (no es de esperar que mil años de historia divergente después las mismas personalidades se disputen básicamente los mismos premios en todos los escenarios descritos).

Entre que se me escapan buena parte de las sutilezas ucrónicas (la historia tardomedieval de Gran Bretaña me resulta bastante desconocida… y no ayuda precisamente la sobreabundancia de Enriques y Eduardos) y una estructura compleja, que no realiza ningún tipo de concesión para con el lector, he acabado leyendo la novela más como una serie de viñetas histórico-fantásticas semindependientes, que por casualidad involucran a los mismos personajes. De fondo, o tal vez debería decir «meta», esta la figura de Enrique III (cuyo reinado marca, para la historiografía inglesa, el final de su Edad Media) y la resolución del conflicto dinástico que sumió a Inglaterra en una larga y sangrienta guerra civil, aunque reitero que mis vagos conocimientos sobre el particular no contribuyen a que pueda disfrutar plenamente del trabajo de encaje (de todas formas, los acontecimientos el capítulo final, que supuestamente han de constituir el clímax de todo el trabajo, los encuentro extrañamente desconectados del desarrollo precedente, casi como si pertenecieran a otra novela).

¿Me ha gustado? No lo sé. Sobre todo, como ya he expuesto, me ha desconcertado. Aprecio lo que intenta hacer y la ambientación histórica está muy lograda, pero no he podido evitar perderme por culpa de sus digresiones históricas y su narrativa entrecortada. Ucronía, fantasía histórica, experimentación estructural, elipsis narrativas… demasiadas bolas en el aire para poder atraparlas todas. Quizás necesitaba de una lectura más atenta y reposada de la que le he podido dedicar… o tal vez es una cuestión de desconexión cultural (aunque una buena novela histórica debería ser capaz de ayudar al lector a salvar cualquier posible brecha cultural).

Como decía, John M. Ford se alzó en 1984 por sorpresa con el World Fantasy Award. Entre los finalistas aquel año encontramos también el gran fracaso comercial de George R. R. Martin, «The armageddon rag» (que lo apartó de la escritura por una década); «El jardín de Suldrum» de Jack Vance (llamada por entonces simplemente «Lyonesse», pues aún no estaba prevista la trilogía de la que acabaría formando parte); una de las mejores novelas de Stephen King, «Cementerio de animales«; la primera novela de R. A. McAvoy (que, de hecho, obtuvo el premio Locus como tal), «Té con el dragón negro«); y una novela aparecida originalmente en 1965 pero no traducida al inglés hasta 1983: «El unicornio», de Manuel Mújica Lainez (que también obtuvo una nominación al Mythopoeic, con su reelaboración de la leyenda de Melusina).

Todo ello sin considerar otros candidatos potenciales (1983 fue un año muy potente para la fantasía) como pueden ser «Las nieblas de Avalón» de Marion Zimmer Bradley (ganadora del Locus), «Las puertas de Anubis» de Tim Powers (segunda) o nada menos que la primera traducción al inglés de «La historia interminable» (que debía superar, sin embargo, el doble prejuicio de ser extranjera y la percepción de ser «meramente» una novela juvenil).

Otras opiniones:

En Libros de OlethrosJuly 5, 2022

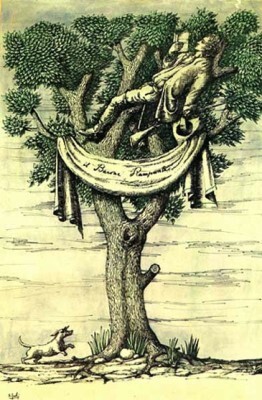

El barón rampante

¿Dónde empieza la fantasía? ¿Existe un límite claro en el que lo improbable deviene en imposible y, por tanto, la literatura realista se transforma irremediablemente en fantástica? «El barón rampante», de Italo Calvino («Il barone rampante», 1957), parece empeñada en transitar por esa frontera imprecisa.

Tras unos inicios literarios en el seno del neorrealismo, el italiano Calvino acometió en 1952 un giro hacia terrenos propios del fantástico, desde una aproximación cercana a la fábula y no demasiado apartada del realismo mágico sudamericano. Fruto de este empeño tenemos la trilogía de Nuestros Antepasados, que se inició con «El vizconde demediado», continuó con «El barón rampante» y concluyó en 1959 con «El caballero inexistente».

La obra central, la más extensa y famosa, narra (en boca de su hermano menor) la vida de Cosimo Rondò, quien un día de junio de 1767, a los doce años, se subió a un árbol como acto de protesta y ya no volvió a descender a tierra en toda su vida. Así, desde las copas de sus amados árboles, Cosimo es testigo (y partícipe) de aquellos extraños años entre los siglos XVIII y XIX, en que ideas revolucionarias se extendieron por Europa, se derrumbaron y reconstruyeron regímenes enteros y se alumbraron tantas ideas nuevas y excitantes como esperanzas acabaron malogradas.

Dejando de lado la cuestión que planteaba al principio (asumiremos que sí, que «El barón rampante» es fantasía), cabe preguntarse cuál es exactamente su naturaleza.

Al contrario de lo que podría aventurarse de un modo apresurado, nada hay en la novela realmente escapista. Es decir, no se trata de una metáfora sobre un hombre que, desencantando con la realidad, la abandona para vivir en una fantasía (siendo este un planteamiento tristemente habitual en varios ejemplos recientes de mal uso de la fantasía). Sí, Cosimo se siente defraudado con el mundo, pero su objetivo al subirse a los árboles no es escapar, sino por un lado vivir de un modo sincero, sin traicionar sus propios principios, y por otro adquirir una perspectiva nueva desde la que contemplar y analizar la realidad.

Hace tiempo que vengo defendiendo que la fantasía puede subdividirse en tres grandes «escuelas» escapistas (la fantasía épica, la espada y brujería y la fantasía urbana/feérica) y una que representa todo lo contrario y que utiliza el elemento fantástico no para propiciar la evasión (la fuga del prisionero, que sostenía Tolkien), sino para magnificar o hacer patente la realidad; y es en esta «escuela» donde encontramos a Kafka («La metamorfosis«), Borges, Murakami («Kafka en la orilla«)… y también a Calvino.

«El barón rampante», a este respecto, adquiere una cualidad casi metaliteraria (una tendencia que el autor abrazaría por completo años más tarde), pues por un lado trata de ilustrar una desilusión ideológica paralela a la que pudieron sentir muchos italianos durante la posguerra a la vista de la evolución política y social de su estado… pero al mismo tiempo sirve de metáfora del proceso mismo de dar un paso lateral para poder contemplar con mayor claridad lo que tenemos ante los ojos; y ese imprescindible distanciamiento se logra tanto por medio del uso de lo fantástico (o altamente inverosímil en este caso), como interponiendo siglo y medio entre los hechos narrados y la época referenciada (todos las novelas de la trilogía conceptual se ambientan en el pasado, aunque de hecho la que nos ocupa es la más moderna).

Los elementos autobiográficos son también importantes. Calvino, en ese momento en concreto de su vida, estaba pasando por un proceso de desilusión ideológica. Tras un período de intensa implicación política, acababa de abandonar el Partido Comunista Italiano. Al igual que Cosimo, se sentía un intelectual al margen de la sociedad, respetado, pero incapaz de transmitir de forma efectiva sus ideas (ya sea al pueblo llano como a los gobernantes). Condenado por siempre a una insatisfacción existencial, que le deja como único consuelo la fidelidad quijotesca a sus propios principios y quizás, al fin y al cabo, un poco de escapismo.

Porque hacia el final de su vida, Cosimo, abandonada ya toda ilusión (tanto en el terreno de la política como en el más personal del amor), se entrega a la exageración, a la fábula, a inventar historias capaces de adornar la triste realidad y vestirla con ropajes más agradables. Emula así a su coetáneo, el barón de Münchausen (cuyas «hazañas» recogió Rudolf Erich Raspe en «Relato que hace el Barón de Münchausen de sus campañas y viajes maravillosos por Rusia» en 1785), difuminando todavía más esa frontera que mencionaba al principio de esta reseña entre la realidad y la ficción, el realismo y la fantasía.

Cosimo di Rondò, el barón rampante, se erige en una figura tragicómica, en un auténtico rebelde incapaz de sumar a nadie a su causa, pero que aun así no renuncia a su diferencia. Su vida en los árboles es todo lo plena que puede aspirar a serlo cualquier vida humana. Hay cabida en ella para la aventura, el estudio, la utilidad social, el solaz personal e incluso el amor (si bien no exento todo ello de dificultades, reveses e incluso amargos sinsabores). A la postre, sin embargo, lo que quizás más la caracteriza es su final (que, por supuesto, no concretaré), que viene a dejar patente la huella que alguien como él es capaz de dejar en el mundo.

Disquisiciones analíticas aparte, «El barón rampante» es una gran novela, que merece mucho la pena, tanto si eres amante de la fantasía como si no es plato de tu gusto. Después de todo, como he intentado argumentar, habita en ese brumoso linde que demuestra que, en realidad, no hay auténtica frontera. ¿Y quién no querría tener la valentía de vivir su vida con la coherencia y libertad con que lo hace el barón Cosimo Piovasco di Rondò? Por desgracia, todos nosotros somos más como Biaggio, su hermano, capaces de admirarlo, pero no de unirnos a su rebelión contra la realidad (y quizás esa sea la razón por la que existe la tendencia a clasificar la novela como juvenil, no vaya a permitirse que esas ideas revolucionaras sobrevivan al paso a la edad adulta).

Otras opiniones:

De Eva Losada Casanova en La Plaza de PoeDe Juan Manuel Santiago en BibliópolisDe Camino F. en Un Libro, una OpiniónEn Papel en BlancoJuly 1, 2022

Un guijarro en el cielo

Durante buena parte de la Edad de Oro el principal y único vehículo para la publicación de ciencia ficción fueron las revistas pulp. No fue sino tras la Segunda Guerra Mundial, con los cambios provocados por restricciones en la disponibilidad de papel, que empezó a explotarse el mercado del libro, con sellos como Fantasy Press (fundado en 1946, aunque iniciando su andadura en 1947), Gnome Press (1948), Shasta Publishers (1948) o Ballantine (fundada en 1952 y la más longeva de todas).

Pronto, sellos importantes, con décadas de historia, comenzaron a abrir líneas dedicadas a ese género en auge de la ciencia ficción. Tal fue el caso, por ejemplo, de Scribner’s Sons, que comenzó en 1947 a publicar los juveniles de Heinlein, o de Doubleday, que pronto se convirtió en el principal sello dedicado a la publicación de originales en tapa dura (al contrario que los sellos impulsados por aficionados, que se dedicaban sobre todo a la reedición en rústica de historias aparecidas originalmente años antes en las revistas). Fue un proceso azaroso el que pronto asoció los destinos de Doubleday y de su autor más característico: Isaac Asimov.

La primera versión de «Un guijarro en el cielo» data de 1947, cuando Sam Merwin Jr., el editor de Startling Stories, le solicitó específicamente a Asimov una novela corta para publicar en su revista. El resultado, titulado por entonces «Grow old along with me» (de un poema de Robert Browning), no colmó las aspiraciones del editor, que buscaba algo más aventurero, y hasta John W. Campbell, el editor de Astounding y mentor del joven Asimov, lo rechazó (tal vez por no ser suya la idea de partida). Así quedó, compuesta y sin novio, hasta que Doubleday, por mediación de Frederik Pohl, se interesó en el inédito, bajo la condición de que se ampliara hasta la longitud de novela y se le buscara un título que sonara más a ciencia ficción (algo importante en el mercado del libro).

En enero de 1950 apareció pues «Un guijarro en el cielo» («Pebble in the sky») como uno de los primeros títulos (si no el primero) de la división de ciencia ficción de Doubleday, el sello al que Isaac Asimov sería fiel durante más de cuarenta años (aunque tanto «Yo, robot» como la trilogía original de la Fundación serían publicadas por Gnome Press… haciendo especialmente irónico que Doubleday rebautizara su sello de ciencia ficción como Doubleday Foundation en 1988).

La historia presenta varias líneas argumentales entrelazadas. Tenemos a Joseph Schwartz, un jubilado de la Tierra que cierto día, por culpa de una emisión nuclear accidental, es enviado miles de años hacia al futuro (37.000 según la cronología original, 11.000 una vez revisada en los años ochenta), hacia un mundo escasamente poblado, salpicado de zonas que son todavía demasiado radioactivas para permitir la vida humana y que constituye uno de los rincones más pobres y despreciados del gran Imperio galáctico, que abarca cientos de millones de mundos por toda la galaxia. A la Tierra llega también (por procedimientos más convencionales) el arqueólogo Bel Arvardan, de Sirio, empeñado en demostrar la loca teoría de que ese mundo atrasado es en realidad el punto único de origen de la humanidad. Busca por tanto la ayuda del procurador (gobernador) imperial Ennius para entrevistarse con Affret Shekt, un científico terrestre que parece haber desarrollado el sinapsificador, un arriesgado procedimiento para aumentar la inteligencia disminuyendo el potencial de acción neuronal.

A través de una confluencia totalmente azarosa (que no arbitraria) de eventos, las diversas actividades de todos estos agentes despiertan las sospechas del Consejo de Ancianos, el radical órgano gestor de la Tierra, cuyo fanático líder, el secretario Balkis, sueña no solo con la independencia de su mundo, sino con la casi inimaginable destrucción del propio Imperio. Los acontecimientos se desarrollan según un esquema cercano a la literatura de espías demostrando la habilidad (y versatilidad) narrativa de Asimov, con una tensión que acaba creándose y explotando en el plano psicológico, alimentándose de las deficiencias y contradicciones humanas, con unos «héroes» falibles e imperfectos, justificando todo ello la alta consideración en que se le tenía al autor (y su pervivencia).

Me ha sorprendido muy gratamente «Un guijarro en el cielo», porque no tenía en mucha estima la trilogía del Imperio, que suele considerarse una parte menor de la producción asimoviana. He encontrado en ella, sin embargo, no solo una trama interesante y unos personajes cuando menos atípicos (sobre todo para la Edad de Oro), sino también una inclinación madura hacia sublecturas de calado. En particular, la novela examina la cuestión de los prejuicios, no tanto raciales como culturales, con un evidente paralelismo hacia el antisemitismo que se refuerza por la ambientación que, ahondando en la inspiración romana de la serie de la Fundación, busca su inspiración en la ocupación romana de Judea durante el siglo I. Asimov teje con estos miembres una reflexión en torno no solo a los prejuicios, sino a la justificada pero errónea reacción que provocan, al tiempo que aboga por romper el círculo vicioso de odio y desconfianza.

No todo es perfecto. Curiosamente, al ser una de sus novelas que más bebe de sus conocimientos académicos como doctor en bioquímica, es también una de las que más obsoleta ha quedado ante el avance de la biología en los últimos setenta años. Por añadidura, la resolución del conflicto peca de una enorme ingenuidad. Hay algo que no cuadra entre la escala de la amenaza propuesta y la facilidad con que se conjura. Asimov siempre estuvo más cómodo con los desenlaces que se solventan en un plano puramente intelectual.

Para concluir, comentar que aunque suele decirse que la gran unificación de las tres series de Asimov (Robots, Imperio y Fundación) se llevó a cabo en los años ochenta, «Un guijarro en el cielo» está claramente ambientada en el mismo universo de la Fundación (solo que miles de años antes). Para cuando se escribió la primera versión de la historia en 1947, ya estaban publicadas las historias que conformarían «Fundación» y «Fundación e Imperio» (compiladas en 1951 y 1952) y parece evidente que «Segunda Fundación» (1948, 1950) ahonda en desarrollos concebidos inicialmente para «Grow old along with me». «Un guijarro en el cielo», por tanto, fue desde el principio parte integral de esa gran historia del futuro.

Lo cual no quiere decir, por supuesto, que todo se encontrara ya atado. Por ejemplo, la radiactividad de la Tierra del futuro, motivo de su decadencia, se apunta como resultado de una guerra nuclear, lo que entronca con el sentimiento pesimista imperante esos años en la ciencia ficción tras el uso del armamento nuclear en la Segunda Guerra Mundial y el arranque de la escalada armamentística entre los EE.UU. y la U.R.S.S.

La trilogía (de novelas totalmente independientes) del Imperio se completó con «En la arena estelar» (1951) y «Las corrientes del espacio» (1952), que no solo son inferiores a «Un guijarro en el cielo» (y a casi todo el resto de la producción asimoviana), sino que además constituyen precuelas a esta. Tras el abandono casi completo de la ficción por parte de Asimov a partir de 1955, la historia quedó inconclusa hasta que tres décadas después, en 1985, «Robots e imperio» fusionó las series del Imperio y de los Robots y ofreció una explicación alternativa a la radiactividad terrestre, desembocando todo ello en «Fundación y Tierra» (1986), que entrelazó definitivamente las tres series en un ciclo único.

«Un guijarro en el cielo» fue designada en 2001 finalista del premio retroHugo de 1951, que acabó conquistando Robert A. Heinlein por «El granjero de las estrellas«. En la papeleta final aparecieron también C. S. Lewis por «El león, la bruja y el armario«, E. E. Doc Smith por «First lensmen» y Jack Vance por «La Tierra Moribunda«.

Otras opiniones:

De Jorge Romo en El Sitio de Ciencia FicciónDe Francisco Maldonado Martos en Pasión por la Ciencia-FicciónDe Manuel Rodríguez Yagüe en Un Universo de Ciencia FicciónDe Daniel J. Oropeza en La Cueva del EscritorOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Yo, robot (1950)Fundación (1951)El fin de la Eternidad (1955)Los propios dioses (1972)Los límites de la Fundación (1982)Los robots del amanecer (1983)June 27, 2022

La mejor venganza

Tras presentar sus credenciales como uno de los renovadores de la fantasía épica en 2006 con «La voz de las espadas«, el primer volumen de la trilogía de La Primera Ley, Joe Abercrombie ha ido asentando sus credenciales como el abanderado del grimdark (llegando a autonombrarse como Lord Grimdark). Tras aquella trilogía, amplió el mundo que había diseñado con tres novelas autoconclusivas: «La mejor venganza» (2009), «Los héroes» (2011) y «Tierras rojas» (2012). Todas ellas comparten además algunos personajes (generalmente, secundarios o simplemente menciones en unas y protagonistas en otras).

Tras una segunda trilogía juvenil (la de El Mar Quebrado), retornó al escenario de la Primera Ley con la antología «Filos mortales» (2016), antes de dar un salto de unas décadas para abordar la nueva trilogía de La Era de Locura, recientemente finalizada. Pero centrémonos en «La mejor venganza» («Best served cold»).

La protagonista principal de la historia es Monzcarro «Monza» Murcatto, una mercenaria al servicio del duque Orso de Talins, uno de los microestados que componen la región de Styria, antaño sede de un gran imperio y actualmente un territorio polítiamente fragmentado, inmerso desde hace casi veinte años en una interminable guerra civil (los Años de la Sangre) y atrapado entre las grandes potencias hegemónicas de la Unión al oeste y el Imperio Gurko al sur. Apenas presentada, la vemos caer junto con su hermano Benna en una trampa orquestada por su señor, temeroso de que su popularidad pudiera amenazar su trono. Dejada por muerta tras arrojarla murrallas abajo de una fortaleza, Monza sobrevive gracias a los cuidados de un misterioso sanador y, apenas recuperada, planea su venganza contra los siete hombres que estaban presentes y colaboraron en la muerte de su hermano y su propia ordalía.

El resto de la novela sigue los esfuerzos de Monza para cobrarse estas siete víctimas, para lo cual se rodea de un variopinto grupo de colaboradores, desde el norteño Caul Escalofríos al maestro envenenador Castor Morveer, pasando por su antiguo lugateniente (a quien traicionó) Nicomo Cosca, la torturadora Vitari, la aprendiza Day o el expresidiario Amistoso. Juntos, recorren Styria de extremo a extremo, concentrándose en un nombre de la funesta lista por vez.

Le reconozco a Abercrombie la facilidad narrativa. Los capítulos se devoran con enorme facilidad. El problema es que la trama se estira y se estira y se estira, sin que haya evolución alguna. Es un estilo muy cercano al televisivo, con secciones que homenajean a tal o cual estereotipo (desde una típica historia de preparación de un atraco… aunque al final no están ahí para sacar algo del banco, sino para dejarlo; hasta fragmentos más dirigidos a hechos bélicos). Todo ello siguiendo cógidos narrativos perfectamente reconocibles, que beben también del western (la venganza de «Cometiron dos errores» o «Río Bravo», con Nicomo Cosca en el papel del alcohólico Dean Martin), el drama carcelario o cualquier historia moderna de venganza al estilo «Kill Bill».

Lo empecé con ganas, pero a medida que iba avanzando fui descubriéndome cada vez menos interesado y las tres últimas secciones se me acabaron haciendo bastante cuesta arriba. Tardé un poco (doscientas o trescientas páginas) en darme cuenta, pero a la postre terminé calando «La mejor venganza». Por estilo, personajes, organización, esta novela es un puro folletín, al estilo de los de Dumas (la referencia a «El conde de Montecristo» es inevitable)… y con sus mismas virtudes y defectos.

Es una novela concebida para ser leída con un mínimo de reflexión por parte del lector, procurando limar cualquier aspereza donde podríamos engancharnos. Los personajes son tan pintorescos como simples, la narrativa tan clara y definida como a menudo anacrónica (con unas perspectivas vitales curiosamente modernas… o tal vez tendría que decir postmodernas) y una ambientación, vagamente inspirada en el Renacimiento Italiano (aunque con un nivel tecnológico más tardomedieval), que permite reconocer escenarios, ciudades e incluso personajes como viejos amigos, prescindiendo de las cargas que arrastrarían de tratarse de una narración histórica (porque esa es otra, el elemento fantástico es tan, tan raro que resulta casi anecdótico).

A la postre, sin embargo, hay poco que pueda sustentar mi interés, sobre todo porque no hay modulación. Todo es monótonamente cínico y sombrío (lo que quiere decir que basta con pensar lo peor de cualquier personaje para acertar). En otras palabras, se me acaba antojando más que crítica y deconstrucción de los principios en torno a los que se organizó la fantasía épica precedente (como había en «La primera ley»), postureo… y eso es algo que termina cansando.

Para terminar de alimentar mi hastío, los giros del argumento no me parecen muy sorprendentes (una vez tienes calado el estilo) y recurre más veces de las que me gustaría a deus ex machinas como una casa. Sobre todo, y esto es lo que resulta más difícil de disculpar, en la conclusión del último segmento, que debería servir además como cierre para toda la novela. No puedo afirmar que no lo hayo ido preparando desde más o menos el principio, aunque sí que no se molesta en justificarlo, recurriendo a una de esas sorpresas que solo son posibles porque el autor nos ha estado engañando deliberadamente acumulando trampas narrativas (y, aun así, no queda bien cerrado).

Sospecho que hubiera disfrutado mucho con una novela igual, pero con la mitad de páginas. Al irse por encima de las 900, me confirma que pocas, muy pocas historias merecen tanta dedicación y «La mejor venganza» no es una de ellas.

Esta opinión, sin embargo, tal vez no esté muy generalizada. Después de todo, «La mejor venganza» fue finalista tanto del British Fantasy Award (que ganó «The one», de Conrad Williams) como del David Gemmell Legend, que ganó «Imperio», de Graham McNeill (el segundo volumen de la serie de Warhammer La Leyenda de Sigmar), al que también estaba nominado Brandon Sanderson por partida doble (por «El aliento de los dioses» y por la «La tormenta», la duodécima novela de La Rueda del Tiempo, escrita como colaboración póstuma con Robert Jordan).

Otras opiniones:

De Daniel Garrido en Caballero del Árbol SonrienteDe Ignacio Verniere en Stars My DestinationDe Félix A. Bas en El Vuelo del YobirouDe Carlos Pérez Casas en Novelas de FantasíaDe M. J. Ramírez en 1000 Words HobbiesDe Santiago Gª Soláns en SagacómicOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

La voz de las espadas (La primera ley – 1) (2006)Antes de que los cuelguen (La primera ley – 2) (2007)El último argumento de los reyes (La primera ley – 3) (2008)June 23, 2022

Nuestra Señora de las Tinieblas

Para la década de los setenta, Fritz Leiber era ya un respetado y veterano autor de fantasía, ciencia ficción y terror, que acabaría siendo nombrado Maestro en los tres géneros. Desde 1969, sin embargo, tras la muerte por cáncer de su primera esposa, Jonquil Stephens, su producción había caído un poco (en cantidad, si no en calidad, como atestiguan sus numerosos premios), debido en parte al alcoholismo con el que siempre había combatido y que el fallecimiento de su mujer había exacerbado.

Este período, sin embargo, coincide también con la recuperación, estructuración y ampliación de la serie clásica de fantasía épica de Fafhrd y el Ratonero Gris, que le brindaría fama renovada y un flujo estable de ingresos, suficientes para cubrir sus modestas necesidades. Podría haberse limitado a vivir de esas rentas, pero todavía le restaba una última publicación de alto impacto, que no solo se conectaría con el horror sobrenatural de sus primeros años (cuando produjo novelas como “Esposa hechicera”,1943), sino que se erigiría en quizás el primer ejemplo de fantasía urbana moderna: “Nuestra Señora de las Tinieblas” (“Our Lady of Darkness”, 1977).

Se trata de una obra parcialmente autobiográfica, que además establece un juego metaliterario, al presentar un alter ego del propio Leiber, Franz Westen, un escritor cuya principal fuente de ingresos proviene de escribir guiones y novelizaciones para la serie de televisión Profundidades Misteriosas, cuya mujer falleció años antes a causa de un cáncer y que desde entonces ha pasado por un período de ebriedad casi constante, aunque ha recuperado con grandes esfuerzos la sobriedad.

En el período del que no recuerda mucho se hizo con un extraño libro de en torno a 1900, “Megapolisomancia”, de un tal Thibaut de Castries, un mago moderno, inspirado claramente en Aleister Crowley, que hacia principios de siglo logró organizar una orden hermética a la que pertenecieron famosas figuras culturales de la época, como los escritores Jack London o Ambrose Bierce. No solo ellos se vieron atraídos por la megapolisomancia (un tipo de magia que se nutre de la estructura misma de las grandes ciudades), sino que años después, en 1929, un joven Clark Ashton Smith se entrevistó a menudo con el anciano y amargado de Castries, dejando tras él, quizás, un diario manuscrito que Franz encontró unido al tomo místico.

Poco a poco, a medida que profundiza en la historia de aquel místico olvidado, Franz va haciéndose consciente de la existencia de una maldición, dirigida originalmente contra Clark Ashton Smith, pero cargada ahora, por motivos circunstanciales, en su contra. Pronto se verá acosado por manifestaciones paramentales y solo si logra desentrañar los misterios de la megapolisomancia podrá tal vez escapar a la tragedia que ha invocado inadvertidamente.

“Nuestra Señora de las Tinieblas” es una novela densa en ideas, que toma también conceptos del poema en prosa “Levana and our Ladies of Sorrow”, del libro de Thomas De Quincey “Suspiria de pofundis” (1845), y del psicoanálisis jungiano (especialmente, los conceptos del ánima y la sombra). Como comentaba al principio, es una de las primeras obras (si no la primera) en concebir la ciudad (San Francisco en este caso) como un escenario mágico (Charles Williams lo había hecho antes, con títulos como «Guerra en el cielo«, pero en sus libros el papel de la ciudad es circunstancial, meramente el entorno en que se manifiesta la magia, no esencial). Por supuesto, Leiber ya había concedido un enorme protagonismo a la ciudad en su fantasía épica, hasta el punto de que su principal ciclo es conocido también como “de Lankhmar”, la maravillosa y caótica urbe a la que retornan una y otra vez Fafhrd y el Ratonero Gris (inspirada, por cierto, en la Sevilla del Siglo de Oro, tal y como la describe Cervantes en sus “Novelas Ejemplares”).

Las interpretaciones posibles para las manifestaciones sobrenaturales son múltiples y sugerentes, oscilando entre alucinaciones provocadas por el síndrome de abstinencia del alcohol (mostrándolo así en lucha todavía con la adicción), a una concreción de la culpa del protagonista, que se encuentra en los inicios de una nueva relación sentimental con la joven concertista de clavicordio que es una de sus vecinas en el antiguo hotel, transformado en pensión, donde se aloja (y que presenta una gran importancia megapolisomántica)… por no hablar de los “celos” de la “amante del erudito”, una pila de libros y revistas cuya silueta de mujer (al menos para la imaginación de Franz) comparte el lecho del escritor.

Todo lo comentado es cierto y sin embargo… Hay algo que me falta. Esta ha sido mi segunda lectura de la novela, y aun habiendo sido más satisfactoria que la primera (porque esta vez he podido disfrutar más de las referencias) la impresión final sigue siendo de decepción.

“Nuestra Señora de las Tinieblas” parece terminar de un modo excesivamente brusco. Justo cuando se empieza a cobrar los intereses por todo el magnífico trabajo de cimentación que ha estado desarrollando, simplemente termina, dejándonos con la miel en los labios y una sensación de “¿Eso es todo?”. Hay tanto que hubiera podido seguir desarrollando que, por una vez, la concisión no es tanto una virtud como uno de los más patentes ejemplos de potencial desaprovechado que he tenido ocasión de leer.

Quizás, para lo que termina contando, la longitud correcta no era la de novela, sino la novela corta, que permite concentrar mucho más el impacto y no solo no penaliza, sino que incluso premia la insinuación frente a la concreción (como ocurre con la mencionada en el texto de Leiber “El gran dios Pan”, de Arthur Machen). De hecho, la versión original de la historia es más breve, habiendo aparecido bajo el título de “The pale brown thing” en los números de enero y febrero de 1977 de The Magazine of Fantasy and Science Fiction (ignoro cuáles fueron los añadidos en la versión final).

En cualquier caso, “Nuestra Señora de las Tinieblas” le valió a Fritz Leiber el Premio Mundial de Fantasía de 1978, siendo este su único triunfo en dicho galardón (aunque ya en 1976, en su primera edición, había sido nombrado Gran Maestro inaugural de la Fantasía). Quedó por delante de la trilogía de “Las crónicas de Thomas Covenant el Incrédulo”, de Stephen R. Donaldson (uno de los grandes éxitos comerciales del año) y de “The hour of the oxrun dead”, de Charles L. Grant (la primera novela de su serie de fantasía oscura sobre la ciudad de Oxrun Station).

De igual modo, fue finalista en los British Fantasy Awards (que ganó Piers Anthony con «Un hechizo para Camaleón«) y quedó en segunda posición en la encuesta del Locus de Fantasía, por detrás de «El Silmarillion», de J. R. R. Tolkien.

Otras opiniones:

De Eloi Puig en La Biblioteca del KrakenDe Mr. Sotomonte en A través del espejoDe Llosef en Décima VíctimaEn Das BücherregalDe M. C. Mendoza en Regina IraeOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:

Esposa hechicera (1943)El gran tiempo (1958)El planeta errante (1964)Espadas en la niebla (1968)Espadas contra la magia (1968)Espadas y demonios (1970)Espadas contra la muerte (1970)June 19, 2022

El ladrón del rayo

En 2005, tras ocho años escribiendo la serie de misterio de Tres Navarre (que ha quedado finalmente en ocho novelas), Rick Riordan dio un vuelco a su carrera subiéndose a la ola de la literatura fantástica juvenil creada por Harry Potter, con «El ladrón del rayo» («The lightning thief»), la primera entrega de la serie de Percy Jackson y los Olímpicos (técnicamente, del Campamento Mestizo), que reelabora los antiguos mitos griegos en un escenario contemporáneo.

La novela nos presenta a Percy Jackson, un niño de trece años que está en su sexto colegio en otros tantos cursos. La narración en primera persona nos intenta convencer de que no es culpa suya que el caos parezca proliferar a su alrededor y que su desempeño académico sea tan malo. La situación, sin embargo, está a punto de escalar, cuando su profesora de matemáticas se transforma en un monstruo alado y lo ataca y su inválido profesor de estudios clásicos le lanza un bolígrafo que se transforma en una espada para defenderse.

Este es solo el principio de una gran aventura que desvelará la auténtica naturaleza de Percy, que resulta ser hijo ni más ni menos que de Poseidón, el dios de los mares, porque los antiguos dioses griegos siguen rigiendo sobre el mundo occidental, aunque el propio Olimpo haya sido trasladado desde Tesalia a algún punto elevado sobre el Empire State. Los hijos de dioses y humanos (llamados mestizos) constituyen un imán para ciertas criaturas monstruosas, por lo que tarde o temprano acaban (si no mueren antes) teniendo que trasladarse al Campamento Mestizo, donde se les entrena para ser héroes, a la espera de gestas que tal vez nunca lleguen.

El camino de Percy, además, se ve complicado por ser el primer hijo de uno de los tres grandes (Poseidón, Zeus y Hades) en mucho tiempo (lo cual puede alterar la balanza de poder entre los dioses) y por el robo concurrente del rayo de Zeus, lo que podría desencadenar una catastrófica guerra. Así, en compañía de Annabeth (hija de Atenea) y de Grover, su sátiro guardián, Percy tendrá que embarcarse en una gran aventura que lo devolverá al peligroso mundo de los mortales en busca del ladrón del rayo, pues esa es la única forma de restaurar la paz entre los olímpicos (al menos por un tiempo, pues amenazas mayores se agazapan ya entre las sombras).

Estando dirigida a niños de trece o catorce años, obviamente no soy el público objetivo de esta novela, sin embargo, espero poder determinar sus fortalezas y debilidades. Entre las primeras, se cuenta un buen pulso narrativo y una potente idea de partida (si bien no del todo afinada). La novela nació como una serie de cuentos relatados para dormir por Riordan a su hijo mayor, que presentaba síndrome de déficit de atención y dislexia, características ambas que comparte con el personaje principal (y, de hecho, con todos los semidioses). Exigirle, por ello, una gran coeherencia interna sería tal vez excesivo.

De hecho, al autor le resulta difícil equilibrar la idea de apoyarse en los antiguos mitos para recrearlos en cierta forma a través de diversos episodios del libro con el no menor detalle de que esos mismos mitos son conocidos dentro de su universo, por lo que todo resulta un tanto… confuso, a poco que tengas algo de conocimiento sobre el particular. Supongo que, en ese sentido, es preferible abordar la lectura de la serie sin conocer mucho sobre sus referentes, confiando en que al autor te proporcionará la información que precises sin caer en la trampa de hacerse autospoilers (adelanto ya que no es mi caso, pues aunque hace tiempo que no profundizo en ella, de joven leí mucho sobre mitología grecolatina).

Otro problema es que la concatenación de monstruos, eventos, localizaciones y gestas es, cuando menos, confusa y aleatoria (tan pronto salta de Medusa a los lotófagos, como mete por medio a las Morias o a las Furias). No parece existir (al menos en este primer libro, que es posiblemente el que más bebe de esos cuentos improvisados) un plan bien definido. Así pues, como fantasía urbana, incluso atendiendo a su carácter juvenil, deja mucho que desear en cuanto a coherencia.

Como aventura para jóvenes lectores, sin embargo, estoy convencido de que la novela debe de ser la mar de entretenida, y no carece de elementos originales, aunque a la postre abuse, por diseño o por imitacion inconsciente, de los arquetipos popularizados por J. K. Rowling en su trío de protagonistas para la serie de Harry Potter (casi con toda seguridad, Percy Jackson no existiría, al menos como serie de éxito en un mundo que no hubiera experimentado la pottermanía).

Tan solo lamento las oportunidades perdidas, porque su enfoque con respecto a la mitología, pese a que el autor fue profesor de mitología griega en secundaria, resulta tremendamente superficial. Los mitos griegos son algo más que simples historias fantasiosas. En torno a ellos se articula toda una cosmovisión, precisamente la que subyace a la cultura occidental (de la que, el propio libro lo remarca, la subcultura estadounidense es heredera directa). Rick Riordan toma el mínimo común denominador de su esencia mítica, le añade un poco de «mitología» estadounidense moderna para darle algo de consistencia y tira adelante con eso, conformándose con que sea entretenido… y absolutamente vacuo desde una perspectiva filosófica.

Tal vez sea que yo a la edad en que se supone que conviene leer a Percy Jackson, de lo que solía empaparme era de las historias originales… y Percy, por mucho que intenten hacerlo simpático (en realidad, es el personaje que me ha resultado más cargante… un poco en la línea de Harry Potter, por desempeñar exactamente el mismo papel de alter ego del lector), no llega a la altura de Perseo.

Por concluir, cabe mencionar la adaptación cinematográfica, que se estrenó en 2010 (aunque los derechos ya estaban adquiridos antes incluso de que saliera a la venta el libro). Esta película, dirigida por Chris Columbus, pese a ser lo bastante exitosa como para generar una secuela, ha sido duramente criticada tanto por el autor como por los fans de los libros por las libertades que se toma con la historia (sobre todo en lo que respecta a la gesta en sí y a subir el nivel de middle grade a young adult), hasta el punto de que ejemplifica para muchos los errores que suele cometer Hollywood al adaptar material que no respeta lo suficiente.

Otras opiniones:

De Ruth en El Rincón de la Novela RománticaDe Cornflakehunter en Hello FrikkiDe Elena López Guijarro en El Panteón de las LetrasDe Duna en Entre MetáforasDe Bárbara en Sueños Entre PáginasDe Arturo en Flights of a DreamerDe Juan Vorágine en Vorágine Interna