Paola Caridi's Blog, page 96

February 29, 2012

E' arrivata la tempesta

Non si vede niente. Non si vede proprio niente. E dunque siamo vicini alla primavera.

Il primo khamasin dell'anno è arrivato. Al Cairo, dov'è stata scattata questa foto in cui si intravede il Nilo, postata su twitter da Ian Lee. E anche qui a Gerusalemme, appena fuori dalla Città Vecchia, dove il khamasin ha un sapore tutto locale.

Non solo una tempesta di sabbia in piena regola, che ha trasformato il cielo – in pochissimi minuti – in una coperta giallastra e ha riempito la casa di quell'odore tipico che sento ormai da dieci anni, il sapore della sabbia che penetra ovunque.

Subito dopo la tempesta di sabbia, è arrivato il temporale, pioggia violenta mescolata con il vento che fa piegare le punte dei cipressi e sbattere i rami delle palme. Si prevede neve, addirittura, qui a Gerusalemme, tra domani e sabato. Un cambio repentino, proprio quando l'aria aveva cominciato a profumare in quel modo inconfondibile, il modo che prelude alla primavera breve della Terra Santa. Eppure, nonostante il brusco calo delle temperature e il brutto tempo, è arrivato il khamasin. E il khamasin sì che è un preannuncio di primavera. Un po' prima del solito, un breve accenno… ma la stagione sta per arrivare.

È un altro anno in Medio Oriente. Il tempo passa.

And if I am singing for joy

from behind the frightened

eyelids

it is because the storm

promised me wine…

and new toasts

and rainbows

and because the storm

brushed away the sound

of lazy birds

and the borrowed bushes

from the standing trees

Mahmoud Darwish, Promises of the Storm, nella traduzione (trovata navigando) di As'ad AbuKhalil. E per la playlist, la versione che della poesia di Darwish ha fatto il grande Marcel Khalife.

February 28, 2012

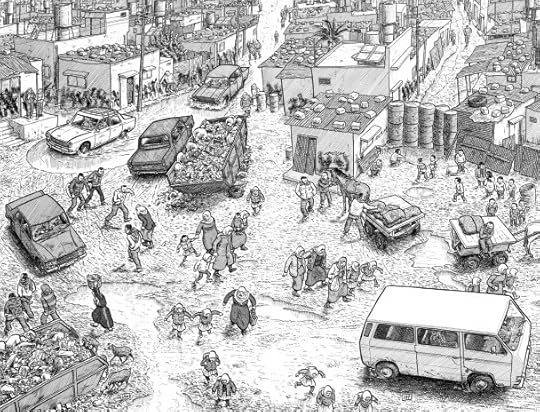

Quello che si vede da un traliccio. O da un palo della luce

Questo ragazzo si era arrampicato su uno degli altissimi pali della luce che si trovano a piazza Tahrir, nel cuore del Cairo. Novembre 2011, quando Tahrir è stata di nuovo il teatro dello scontro tra gli attivisti e le forze di sicurezza. Il ragazzo sul palo della luce ha fatto parte, in quest'ultimo anno, dell'iconografia della rivoluzione egiziana. Sin dai primi giorni.

Da quel palo della luce, i ragazzi che vi salivano riuscivano forse a cogliere l'unicità di Piazza Tahrir. Riuscivano ad abbracciare con lo sguardo la sua grandezza. E allo stesso tempo, volevano (forse) rimanere a loro volta unici. Strappare se stessi dalla folla, dai milioni in piazza, ed essere a loro volta icona. Folli, pazzi, incuranti del pericolo? Sono molte le parole che possiamo usare per descrivere i ragazzi sui pali della luce. Ma non si è alzata nessuna voce, in Italia, per definirli cretinetti. Forse perché quei ragazzi erano troppo lontani dalle beghe nazionali. Chisseneimporta se uno di loro muore, o va in coma, o si fa molto male, cadendo da un palo della luce a Tahrir. E poi, quella è una rivoluzione. E nelle rivoluzioni si fanno cose strane, che non si farebbero in periodo normali.

Preferirei questa indifferenza, e questa lontananza, al chiacchiericcio da bar e a quei giudizi impietosi, di cui vergognarsi, che leggo oggi sulla stampa italiana. Non pretendo la normale pietas, quella che dovrebbe albergare in ogni uomo e in ogni donna. Ma almeno l'indifferenza. Non perché dell'indifferenza non ci si debba vergognare, ma è almeno silenziosa. E meglio il silenzio delle grancasse…

Quello che è successo ieri in Val di Susa segnala (e insegna) varie cose. Intanto, che non è vero che l'Italia sia cambiata di punto in bianco. Non basta, insomma, che si cambi governo perché ci si possa liberare di tutto il vocabolario cinico, vergognoso, razzista che in questi venti anni ha avuto la meglio nel nostro Paese (lo scrivo ancora con l'iniziale maiuscola). La tragedia di Luca Abbà, e le manifestazioni non violente di questi ultimi giorni, insegnano poi che anche l'Italia è stata toccata dal vento che corre dal Cairo ad Atene, da Wall Street a Oakland. E cioè, anche in Italia c'è chi si ribella (dal basso) a decisioni che non si considerano rappresentative, giuste, e compatibili con la propria vita.

Non so, insomma, se abbiano ragione i NoTav oppure chi vuole l'alta velocità Torino-Lione. Non è rilevante quello che io, a distanza, penso di ciò che succede in Val di Susa. È importante, invece, quello che sta succedendo lì, in Val di Susa, lontano da Roma, e lontano anche da una classe politica che deve ancora bagnarsi in un lavacro tanto necessario quanto improcrastinabile, per poter rappresentare il popolo-elettore. Mi ha colpito quello che uno degli esponenti della protesta NoTav ha detto ieri sera durante il collegamento con L'Infedele di Gad Lerner. Diceva, in sostanza, che la militarizzazione della Val di Susa gli sembrava come quello che gli israeliani fanno ai palestinesi: gli abitanti sono costretti a mostrare il lasciapassare per tornare a casa, c'è il filo spinato, stanno costruendo il muro… Ecco, quell'accenno a un posto così lontano da una valle piemontese mi ha confermato la prima sensazione che avevo. Una protesta locale non è localistica. Esprime solo una narrazione diversa dei fatti, degli eventi, del futuro, dello sviluppo, del rispetto, della concertazione, del processo decisionale. E soprattutto, dei diritti. Può accadere in Cisgiordania, nei paesini in cui ogni settimana si protesta per il Muro e per le colonie. Può succedere a Mahalla, nel Delta del Nilo egiziano, dove anni fa iniziarono le proteste sindacali che sono state, poi, uno dei pilastri della rivoluzione del 25 gennaio 2011. Può accadere in una valle piemontese, in cui la vera rivoluzione sta nel non accettare e, soprattutto, dare per scontata una concezione dello sviluppo che ha guidato la nostra esistenza negli scorsi decenni.

Non è detto, mi sembra dicano in Val di Susa, che quella concezione dello sviluppo sia l'unica possibile, e che la sua narrazione debba per forza essere l'unica accettata. Così, a scatola chiusa. Non mi sembra luddismo. Mi sembra una sana riflessione che nei circoli intellettuali viene rispettata, la riflessione sullo sviluppo sostenibile e sulla decrescita. Se, invece, a parlarne sono i contadini della Val di Susa, allora non va bene.

(Ho parlato dei valligiani, e della protesta locale. Non ho parlato delle manifestazioni noTav in altre parti d'Italia. Non ne ho parlato perché, a naso, ho più di una perplessità. Il linguaggio, il vocabolario che ho sentito nelle interviste, che leggo su FB, non mi piace. È vecchio tanto quanto quello della classe politica. Il vero vocabolario nuovo lo esprimeva, ieri sera dalla Val di Susa, la signora Marisa, che non è giovane, e che forse ha respirato un po' dell'aria che c'era parecchi decenni fa. Se non mi sbaglio, anche la Valle di Susa fu uno dei centri della Resistenza… Ecco, le sue parole era semplici, chiare, efficaci. Molto lontane dalla trita retorica movimentista che ho sentito venire da altre parti)

February 26, 2012

Gerusalemme in fumetto

Da quando vivo in Medio Oriente, e cioè ormai da oltre un decennio, ho una sola certezza. Che noi giornalisti non riusciamo più a raccontare quello che succede qui, in maniera tale da arrivare alla testa e al cuore dei nostri lettori. Ho provato a capire il perché, di un sostanziale fallimento. Non sono arrivata a darmi una risposta. È così e basta. Questo non è il tempo dei giornalisti. È il tempo degli artisti. Degli scrittori (gli israeliani, per esempio, e gli egiziani, e gli iracheni, e i libanesi…). Dei musicisti (i miei amati rapper, e i palestinesi sono i migliori, assieme ai nordafricani, ma più a ovest dell'Egitto). E poi dei fumettari. E quando dico fumettari, intendo tutti. Da chi sta riempiendo il Cairo di graffiti, dopo aver sperimentato sul Muro di Separazione in Palestina e sui muri di Beirut. A chi, da anni, disegna graphic novel. Non solo Joe Sacco. Non solo la Satrapi. Non solo, insomma, le firme note. Metro di Magdi el Shafee, per esempio, ha anticipato la rivoluzione egiziana raccontandone le ragioni profonde. E additando il regime, il suo sistema complesso, come l'avversario di una generazione che voleva vivere, e non più sopravvivere.

L'altro giorno, su Facebook, ho visto la segnalazione di una graphic novel su Gerusalemme. Stavolta scritta non da un palestinese o da un israeliano. Ma da uno come me, un expat, un internazionale, uno (una) di quelli che a Gerusalemme vive, ma del conflitto non fa parte. Se non come osservatore. E come un osservatore empatico, se ha un cuore.

Ho cominciato a 'sfogliare' l'estratto online delle Chroniques de Jérusalem di Guy Delisle con la supponenza di chi a Gerusalemme ci vive da quasi nove anni. Una supponenza che dice, suppergiù, "So già tutto, ho visto (quasi) tutto, non riesco a stupirmi più di nulla". Ben mi sta: Guy Delisle, che non conosco e che a Gerusalemme ci ha vissuto per oltre un anno con la sua famiglia, mi ha dato una bella lezione. E cioè che Gerusalemme si può raccontarla, a patto di renderla intellegibile a chi non l'ha mai vista. Semplificarla, nei ritmi di una famiglia, dei suoi bambini, nella complessità folle dei ritmi della settimana e soprattutto dei (tanti) giorni festivi. Si può narrare una città così folle, a patto di mettere assieme le parole, per esempio quelle del conflitto, e l'immagine che di quelle parole il pubblico, il lettore medio ha. Come spiega Delisle in questa pagina che ho scelto, in cui ricorda qual era l'immagine che aveva delle colonie israeliane, e scatta poi una fotografia della colonia di Pisgat Zeev, nella zona orientale di Gerusalemme, con un efficace tratto di pennino (o di pennarello?).

Ecco, se avete la curiosità di sapere qual è la nostra vita, se volete conoscere i nostri slalom tra le barriere e i pensieri dei gerosolimitani, queste Chroniques de Jerusalem riescono a descrivere tutto ciò nel più umile e immediato dei modi. Attraverso il percorso di un uomo, padre e marito, che voleva consumare le scarpe nel posto in cui gli era capitato di vivere. E cercare di capire.

Bravo. ua shukran.

Marcel Khalife, Ia hadi el 'ais è il brano giusto, secondo me, per la playlist.

February 24, 2012

Pietre, lacrimogeni, contusi ad Al Aqsa. E le puntate precedenti

Quattro palestinesi arrestati, decine di contusi tra i fedeli musulmani e i poliziotti israeliani. È il bilancio di un venerdì di scontri a Gerusalemme, nel cuore della Città Vecchia.

Dopo la grande preghiera nella moschea di Al Aqsa, alcuni giovani palestinesi hanno lanciato pietre dalla Spianata delle Moschee sulla piazza sottostante, al Muro del Pianto. La polizia israeliana è allora entrata sulla Spianata, lanciando lacrimogeni. Molti i contusi. Gli scontri, poi, si sono spostati nelle zone di Gerusalemme est dove la frizione tra coloni israeliani e gli abitanti palestinesi è più forte, a Silwan e a Ras al Amud.

Fin qui la cronaca. Quello che in gergo si direbbe un breve lancio d'agenzia. Come forse l'avete trovata sui resoconti online dei grandi giornali. Questa, però, è solo una parte della storia. O meglio, solo l'ultimo episodio. Senza gli episodi precedenti, la storia non si riesce a comprenderla. Anzi, sembra quasi un fulmine a ciel sereno. E allora conviene fare un breve riassunto delle puntate precedenti, altrimenti non si fa del buon giornalismo.

Cos'è successo? È successo che da almeno due settimane, a Gerusalemme, la tensione tra israeliani e palestinesi, attorno ai diversi luoghi santi, ha raggiunto di nuovo livelli alti. Il Santo Sepolcro, a dire il vero, è fuori dalla tensione, nonostante disti solo poche decine di metri. È attorno alla Spianata delle Moschee che si concentra, come sempre, lo scontro.

A scatenare la tensione, la visita programmata del leader del Likud Moshe Feiglin alla Spianata delle Moschee, proprio nei giorni in cui la competizione tra Feiglin e Benjamin Netanyahu era al clou, in prossimità delle primarie del Likud. Feiglin e Netanyahu sono i due competitor (almeno per ora) del partito della destra israeliana. Feiglin rappresenta l'ala ancor più di destra, con grande seguito tra i coloni. La sua visita, però, era stata bloccata all'ultimo momento, il 12 febbraio scorso, dalla polizia israeliana, dopo che erano stati ritrovati volantini che chiedevano di "ripulire quel luogo dai nemici di Israele, e di ricostruire il tempio sulle macerie delle moschee". Feiglin aveva subito detto che con quei volantini non c'entrava niente, ma nell'area culturale e politica che fa riferimento al popolo dei coloni la ricostruzione del Terzo Tempio ha parecchi seguici. Tanto è vero che nei giorni successivi, esponenti radicali israeliani erano entrati sulla Spianata, suscitando la reazione dura dei palestinesi.

Non ha dunque suscitato sorpresa, tanto meno tra le autorità di sicurezza israeliane, quello che è successo in un 'normale' venerdì di tensione a Gerusalemme. Un 'normale' venerdì che ha visto, però, un nuovo protagonista: twitter, e un hashtag, #alAqsa, cominciare a diventare virale, a causa di notizie incontrollate, foto vecchie di parecchi anni, video di qualche giorno prima. Il problema non è tanto il citizens' journalism, perché i testimoni (credibili) che si trovavano dalle parti della Città Vecchia di Gerusalemme hanno, anzi, cercato di smorzare la tensione virtuale e di chiedere il controllo delle fonti. Il problema è stato chi ha rilanciato notizie, foto e video senza prima averle controllate… Ed ' questa la ragione per la quale, a illustrare questo post, non c'è nessuna foto di scontri. Ma, semmai, di contesto, di ambiente. Di Città Vecchia (la foto, d'epoca si trova nella collezione Matson, alla Library of Congress, tutta digitalizzata e consultabile online).

Sempre oggi, la polizia israeliana è intervenuta con lacrimogeni e bombe sonore nella Città Vecchia di Hebron, a poche decine di metri dalla Tomba dei Patriarchi, per bloccare una manifestazione in ricordo della strage compiuta nel 1994 da Baruch Goldstein, che uccise 29 fedeli palestinesi in preghiera nella moschea Ibrahimi. Una manifestazione, alla quale hanno partecipato palestinesi e internazionali, che chiedeva la riapertura di Shuhada street, chiusa dalle autorità israeliane ormai da anni. Sopra quella strada, il cuore della città vecchia di Khalil, c'è un insediamento di coloni radicali. E a farne le spese, i commercianti, gli abitanti, la vita normale dei palestinesi.

per la playlist, un brano quasi mistico degli U2, proprio su Gerusalemme. With a Shout.

February 22, 2012

Gaza, imprigionata, e la riconciliazione

A parlare di politica, ci si dimentica dei luoghi. A parlare di politica palestinese, ci si dimentica di Gaza. Gaza che non cambia, che è sempre la stessa prigione. Gaza dove la gente è molto arrabbiata perché non c'è elettricità, e bisogna far andare i generatori che son stati comprati a caro prezzo per ovviare alla luce che va e che viene. La luce gestita dalla grande centrale elettrica che non può più erogare energia per l'intera giornata, perché non ha il carburante necessario.

L'elettricità arriva per sei ore al giorno. Poi, ci si arrangia. Con i generatori e poco altro. Eppure tutto, all'apparenza, sembra normale, in una città dimenticata che normale non è. Neanche se, rispetto al periodo precedente al dramma della flotilla e ai morti della Mavi Marmara, ci sono più prodotti di prima sugli scaffali. Gli ascensori funzionano, almeno a Gaza City, e anche le macchine del caffè e i computer. Ma il carburante non c'è: l'accordo con gli egiziani che il premier Ismail Haniyeh è andato a contrattare al Cairo non è ancora arrivato. O almeno, i suoi risultati non sono ancora arrivati agli utenti. E la gente di Gaza non nasconde il suo disagio.

Perché Gaza è ancora una prigione a cielo aperto. Nonostante alcuni cambiamenti siano evidenti. I lavori in corso, soprattutto. A Gaza City è tutto un cantiere. Strade e palazzi. Appartamenti. Costruzioni. Il lavoro c'è, in un territorio che è ancora chiuso all'esterno. Il valico di Rafah, infatti, funziona per chi ha un visto, ragioni sanitarie, di studio, di lavoro. Per il resto, si sta alla finestra.

La nostra finestra è il mare, continuano a ripeterti. Il mare, calmissimo, che è sempre lo stesso, sempre blu, e che apre sempre il cuore, a vederlo mentre si scende per le strade che arrivano sulla piccola marina. Il mare, la finestra che fa dimenticare che si è dentro una prigione di 400 chilometri quadrati.

La politica palestinese, intanto, lavora. Molti dei massimi dirigenti di Hamas non erano a Gaza, martedì. Erano al Cairo, per una riunione con la leadership della diaspora. Argomento: l'accordo di Doha, sottoscritto da Mahmoud Abbas e Khaled Meshaal circa due settimane fa e mal digerito dagli altri dirigenti del movimento islamista palestinese.

Il nodo di fondo era la mancata consultazione degli organi del movimento da parte del capo dell'ufficio politico. Questa la ragione per la quale la riunione del Cairo era di quelle importanti, come ce ne sono – peraltro – già state nella storia ultraventennale di Hamas. Una riunione che, per mettere tutti intorno al tavolo i dirigenti del movimento, doveva tenersi per forza di cose all'estero. Al Cairo, appunto.

Alla fine, i dissensi sembra siano stati ricomposti. Almeno, questo è stato detto alla stampa, da Izzat al Resheq, che ha confermato che Hamas aderisce ai principi dell'accordo di Doha. A Gaza lo davano per scontato, che la dirigenza avrebbe raggiunto una posizione comune. Di certo, però, la discussione pubblica degli scorsi giorni, e soprattutto le durissime parole usate da Mahmoud A-Zahhar verso Meshaal, dice che Hamas sta cambiando. E le rivoluzioni arabe hanno avuto il loro ruolo, nel cambiamento.

In gioco è la (parziale) trasformazione di Hamas, a causa dei nuovi equilibri interni. Non solo il peso della constituency di Gaza, ma anche le diverse voci di Hamas della Striscia. Perché Hamas, a Gaza, non è omogenea. Anche se praticamente a tutti non è piaciuto il modo in cui Meshaal ha deciso, ex abrupto, di sottoscrivere la dichiarazione di Doha e accettare il nome di Mahmoud Abbas come futuro premier del governo di unità nazionale. Per chi vuole, però, far parte dell'onda del Secondo Risveglio arabo, la riconciliazione interpalestinese non è solo un passo obbligato. È la chiave stessa per un possibile futuro di Hamas nel nuovo panorama arabo. Anzitutto, perché uno sdoganamento di Hamas è immaginabile solo se il movimento islamista palestinese è considerato parte della serie di partiti islamisti che sono già protagonisti dei nuovi governi post-rivoluzioni. L'atteggiamento della politica occidentale verso i partiti islamisti è già cambiato, anche se solo per Realpolitik, e non certo per una riflessione seria sulle ragioni del loro consenso elettorale.

La riconciliazione – se solo si realizzasse, e non è detto che si realizzi – significa soprattutto che la regola aurea del Secondo Risveglio arabo è la compresenza al potere delle diverse anime politiche. Il modello che viene citato a Gaza, da alcuni esponenti di Hamas, non è tanto l'Egitto, dove la transizione è ancora nebulosa. È la Tunisia, dove i diversi poteri vedono uomini dai colori politici molto diversi: un presidente di sinistra, un premier islamista… Per l'ala pragmatica di Hamas, a Gaza, la vera chiave per aprire i confini, e dunque un altro capitolo nella storia nazionale, è mettere assieme i pezzi del puzzle politico palestinese. Non c'è solo alta politica, nei loro ragionamenti. C'è l'amministrazione del giorno per giorno, a Gaza, che ha cambiato il modo di percepire i compromessi della politica. Almeno per alcuni dei dirigenti.

Non si parla, dunque, solo di energia elettrica, nella capitale egiziana, visto che l'Egitto dovrebbe fornire a Gaza carburante o elettrodotto. Ciò che, insomma, serve a non lasciare al buio l'oltre milione e mezzo di persone che vivono nella Striscia. E soprattutto a non far vivere loro un'esistenza sospesa, alle dipendenze da chi gestisce i muri - il reale muro di cemento che parte come un serpente a sud di Ashkelon e continua lungo il confine con Israele, e quel muro di sabbia e potere e diplomazia che chiude Gaza a sud, verso l'Egitto.

Mahmoud Abbas è al Cairo, perché oggi c'è in agenda un incontro con le fazioni sulla riconciliazione. E quel governo di unità nazionale che dovrebbe essere presieduto da Abu Mazen. Sempre che i nuovi equilibri interni di Hamas abbiano partorito un nuovo modus vivendi.

Poca fantasia, per la playlist. Tom Waits, Downtown Train.

February 20, 2012

Ahdaf Soueif, la sua Cairo, la loro Rivoluzione

Cairo, per tutti gli egiziani, non è Cairo. È Masr. La stessa parola che si usa per definire l'intero paese. Masr, Egitto. E il Cairo è la sua sineddoche. La parte per il tutto. Lo stesso è successo con la rivoluzione. Diffusa su tutto il territorio, da nord a sud. Eppure, di questa rivoluzione difficile e ancora in fieri, ricordiamo solo un luogo. Tahrir. La piazza della Liberazione.

"Ehi, Masr, ne è passato di tempo. Ci eri mancata", dice un uomo, mentre osserva la folla che si assiepa a piazza Tahrir, il 1 febbraio del 2011. Accanto a lui c'è Ahdaf Soueif che lo ascolta, e che poco meno di un anno dopo ricorda questa frase, così semplice, nel suo viaggio attraverso la sua rivoluzione, appena uscito da Bloomsbury. Con un titolo che dice già tutto: Cairo. My City, Our Revolution.

"E' vero. La città ha riaffermato se stessa, come il centro civile del paese", dice la scrittrice egiziana dalla sua casa cairota, nel quartiere di Zamalek. "La casa di mia madre", precisa. Una delle più note esponenti della diaspora egiziana in Gran Bretagna, commentatrice del Guardian, autrice di romanzi densi e affascinanti, Ahdaf Soueif è stata la voce narrante della rivoluzione del 25 gennaio 2011 sulle grandi tv britanniche. E ha lasciato, per buona parte di questo ultimo anno, la villetta silenziosa di Wimbledon, dove la sua doppia anima – egiziana e inglese – si mescola in ogni angolo.

"Intendiamoci, la determinazione degli attivisti di Tahrir è quella di decentralizzare. Per esempio, quando pensano alla riforma delle forze di sicurezza, o a quella dei consigli locali che, liberati dalla presenza degli uomini del vecchio regime, dovrebbero avere un ruolo importante", precisa l'autrice de Il Profumo delle Notti sul Nilo (Piemme). "Il Cairo, però, rimane il cuore della rivoluzione. La città si è ripresa la sua centralità dopo che per anni il potere l'aveva abbandonata al suo destino, chiuso a doppia mandata nei quartieri-bene, nelle città satellite, nelle macchine nere dei cortei ufficiali. Addirittura, trasferito a Sharm el Sheykh". Perché era a Sharm che Mubarak riceveva i suoi ospiti stranieri, e convocava i summit internazionali. Non nella capitale, megalopoli da venti milioni di abitanti, un quarto della popolazione egiziana.

"Al Cairo era stata tolta autorità. La città era stata lentamente uccisa, salvo poi – con la rivoluzione – ritornare al centro del paese. E ora, come si è visto durante i 18 giorni di piazza Tahrir in cui si è dispiegata la prima parte della thawra, è tutto un fiorire. Di arte, di attività, di vita". Nonostante la violenza degli ultimi mesi.

La sua Cairo lasciata morire, decaduta. La città della sua infanzia, adolescenza, gioventù. La città popolata dalle donne della sua famiglia: forti, appassionate. Ahdaf Soueif narra se stessa, l'intellighentsjia egiziana, i dettagli della Cairo di un tempo, assieme a una rivoluzione epica. E non ancora conclusa.

Una rivoluzione di ragazzi. Dei suoi ragazzi. A piazza Tahrir c'è suo figlio, Omar Robert Hamilton, regista di corti e documentari che con altri attivisti di Tahrir ha creato un collettivo per la produzione e la distribuzione di video su YouTube, mosireen. Ci sono i suoi nipoti, i figli di sua sorella Leyla e di suo cognato Ahmed Seif al Islam, entrambi figure storiche dell'opposizione. Figlio e nipoti sono, anzi, tra gli attivisti di punta. Mona Seif, che si batte contro i tribunali militari. E soprattutto Alaa Abdel Fattah, a buon titolo una delle figure carismatiche di Tahrir. Un ruolo che, però, a lui sta stretto, nonostante il paese si sia mobilitato, lo scorso autunno, quando un tribunale militare lo ha messo in galera per due mesi, da fine ottobre a Natale, e la sua famiglia è stata a suo modo adottata dalla rivoluzione. "Mi fermavano per strada", racconta. "Mi chiedevano se ero la zia di Alaa. Mi lasciavano regali per lui. Come quel signore che mi ha fermato, ha aperto il suo portafogli, e ha tirato fuori una piccola foto di sua figlia, dicendomi: 'Gliela dia, perché è la cosa più preziosa che ho'. Mi chiedevano come stesse sua moglie Manal, unìaltra degli attivisti di Tahrir, Manal Hassan, che stava per partorire il piccolo Khaled". E lo ha partorito, Khaled, mentre suo padre era in prigione. Il primo neonato della rivoluzione di Tahrir, il più giovane ad avere già un account twitter.

"Alaa, mio nipote, non è un leader. Lui si definisce, semmai, un facilitatore. Uno che riesce a tirar fuori quello che la strada vuole. D'altro canto loro, gli attivisti più conosciuti, non potrebbero imporre quello che pensano alla piazza".

Ahdaf Soueif è orgogliosa degli shabab, dei ragazzi. A loro ha già passato il testimone, senza remore. E ha dedicato il libro.

"Sono diversi da noi. Diretti. Estremamente sicuri di se stessi. Sanno perfettamente ciò che vogliono. Hanno una precisa coscienza politica, e non sono per nulla ingenui. Certo, li abbiamo tirati su noi: un ruolo che ci riconoscono, con estremo garbo, quando ci dicono che senza la nostra dissidenza non sarebbero dove sono ora". Nonostante questo garbo, però, Ahdaf Soueif sa perfettamente che a far la rivoluzione sono stati i ragazzi, e non loro, gli ex giovani. "Mi si spezza il cuore", dice commossa. "Perché sono loro a rischiare. Sono i ragazzi i martiri, gli shuhada di questa rivoluzione. Hanno perso la vita, gli occhi, sono rimasti mutilati. Su questo, l'atteggiamento dei genitori dei martiri è lo stesso: E' per il loro coraggio che non si può tornare indietro. Perché non siano morti invano". Un atteggiamento, quello di Ahdaf Soueif, che si può descrivere come romantico? "E allora? Che cosa c'è di male a essere romantiche? Pensi alle richieste semplici, chiare di Piazza Tahrir. Le tre parole che hanno segnato la nostra rivoluzione. Pane, libertà, giustizia sociale. Se questo vuol dire essere romantiche, sì, allora lo sono".

Questa è la versione lunga dell'intervista che ho fatto ad Ahdaf Soueif, pubblicata ieri sul Domenicale del Sole24Ore. Quello di Ahdaf Soueif è un libro da leggere, tutto d'un fiato. E si può anche commuovere, come io ho fatto. Per ora è in inglese, ma spero che lo si traduca anche in italiano: il racconto di Ahdaf è uno di quelli che non si può perdere, in un periodo in cui tutti vogliono scrivere – e non sempre a proposito – della rivoluzione egiziana. Il suo viaggio attraverso il Cairo, tra flash-back e i racconti dietro le quinte della thawra, è il racconto di una generazione, di un passaggio di testimone, di una Cairo (sempre al femminile, sempre "she" per Ahdaf Soueif, nella foto scattata a Tahrir lo scorso anno da suo figlio Omar Robert Hamilton) devastata dal regime. Una Cairo in cui, però, rimane la forza di resistere alla propria distruzione, simboleggiata dagli alberi polverosi che hanno commosso tutti noi, amanti di quella città.

Per la playlist, la scelta è obbligata. Umm Kulthoum, El Hob Kollo.

February 18, 2012

Perché #KhaderAdnan non diventa "notizia"

Questa è una storia di numeri. Numeri attorno al destino di un uomo. E attorno a una silenziosissima battaglia mediatica che si combatte negli ultimi giorni. 63 sono, sino alle 24 di sabato, i giorni dello sciopero della fame condotto da Khader Adnan. 33 i suoi anni di vita: panetterie, palestinese, militante della Jihad Islamica. 1999 è l'anno in cui è stato arrestato la prima volta dalle autorità israeliane. 7 le volte in cui Adnan è stato arrestato, e poi detenuto spesso in regime di carcere preventivo. Come è successo il 17 dicembre scorso, quando lo hanno arrestato nella casa di famiglia, di fronte alla moglie e alle due piccole figlie. Detenzione amministrativa, si chiama. Carcere preventivo, è la traduzione italiana. Una pratica contro la quale, da anni, si battono le associazioni per la difesa dei diritti umani e civili in Israele. Su internet è facile trovare i rapporti di Btselem o di Addamer, tra gli altri, per comprendere quanti sono i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane imprigionati senza un'accusa precisa o un processo. Per Btselem, erano oltre trecento alla fine del 2011, con un incremento del 40 per cento rispetto all'anno precedente.

Khader Adnan, stavolta, ha deciso di non subire il carcere preventivo. E ha cominciato uno sciopero della fame che si concluderà solo con la scarcerazione. O con la scarcerazione, o con la morte. Perché Adnan non ha nessuna intenzione di interrompere il digiuno. O la libertà, o la morte per digiuno.

A prima vista, ci sono varie ragioni per le quali la storia di Khader Adnan ha titolo di essere una notizia. La prima, la più importante: c'è un uomo che rifiuta il cibo da 63 giorni e rischia di morire. Ogni giorno, ogni minuto. Ha già perso oltre 40 chili, ed è legato a un letto di un ospedale, nel nord di Israele, guardato a vista da due poliziotti israeliani. Beve solo acqua, non accetta cibo. Non fa male a nessuno, se non a se stesso, per raggiungere un obiettivo. Si chiamerebbe, nella cultura occidentale, resistenza non violenta. E ad attuarla, è un esponente della Jihad islamica.

Già, anche questa, a suo modo, è una notizia. Così come notizia è che il caso di Khader Adnan ha il sostegno, a piena voce, di Amnesty International, di Human Rights Watch, del Carter Center, di Physicians for Human Rights. Più blanda la dichiarazione di Ms. Pesc, Catherine Ashton..

Poi c'è la notizia che il caso di Adnan fa arrivare in superficie: e cioè il carcere preventivo, e ancor più in generale, il caso dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

Il caso Adnan, insomma, ha tutti i crismi per ricordare il caso di Bobby Sands, morto dopo 66 giorni – 66 giorni, ripeto – di sciopero della fame. Per i più giovani, il nome di Bobby Sands potrà dire poco. Ad alcuni, anzi, non dice nulla. Basta fare un salto su Wikipedia, però, per sanare le carenze storiche. Salto, così, i preamboli e la contestualizzazione per arrivare ai due elementi più significativi nelle somiglianze possibili tra Khader Adnan e Bobby Sands, oltre quelli iconografici: così come in questo enorme murale Sands rompe le catene, nella grafica che si sta diffondendo sul web, Adnan rompe le catene della prigione che, nella simbologia palestinese, sono le catene dell'occupazione (c'è anche il richiamo a Gandhi, sottolineato in questo caso dal grande Carlos Latuff).

Il primo elemento che li unisce è che entrambi hanno concentrato la loro battaglia sull'essere riconosciuti come detenuti politici. Il secondo elemento, invece, riguarda quello che noi all'esterno, noi spettatori, pensiamo di entrambi. Sia Bobby Sands sia Khader Adnan rappresentano, nel nostro immaginario, il cattivo. L'uno membro del Provisional IRA, l'altro della Jihad Islamica. Lo stereotipo del cattivo. Un uomo difficile da difendere. Scomodo, scomodissimo. Anche se usa metodi non violenti e fa lo sciopero della fame per difendere quello che ritiene un suo diritto. Nella sua lettera pubblicata una settimana fa, Adnan dice "l'occupazione israeliana è arrivata agli estremi contro il nostro popolo, specialmente i prigionieri. Sono stato umiliato, picchiato, molestato da chi mi interrogava senza motivo, ed è per questo che ho giurato a Dio che avrei combattuto la politica del carcere preventivo di cui siamo caduti vittime io e altre centinaia dei miei amici prigionieri".

Ed è questo secondo elemento che è la vera notizia. Perché se Khader Adnan diventa una notizia, come lo diventò Bobby Sands, allora la notizia diventa automaticamente un'altra, e cioè la riflessione sui detenuti palestinesi. Di sicurezza, come li definisce Israele? Oppure politici, come li definiscono i palestinesi?

Questa notizia è, appunto, la notizia. Ed è quella che non si è letta sui giornali per due mesi. Oltre due mesi. Non c'è notizia di Adnan. E se Adnan è divenuto una notizia, in questi ultimi giorni, su Al Jazeera e sulla CNN, sui giornali britannici (sensibili, certo, più dei nostri, per il caso di Bobby Sands) lo si deve solo ai social network. Anzi, per la precisione, solo a twitter, che ha premuto, rilanciato, enfatizzato #KhaderAdnan sino a costringere i media a parlare del suo caso. Ed ecco le altre due notizie nella notizia: che twitter è un mezzo d'informazione a tutti gli effetti, e che non ci sono più gli spettatori e i lettori di una volta. Il silenzio attorno a Khader Adnan e al suo sciopero della fame, dunque, è possibile romperlo. Con altri mezzi. Twitter.

Brano irlandese, nella playlist. Tomorrow, U2.

February 16, 2012

I bambini di Jaba

E' una di quelle giornate, oggi, magistralmente disegnate da Joe Sacco nel suo Palestine, la graphic novel dedicata alla prima intifada. Fredda, piovosa, e con un vento sferzante. Triste. D'altro canto è febbraio, il mese pazzo nella antica tradizione palestinese. Un proverbio dice che a febbraio può nevicare anche sette volte. E oggi grandina. E' una di quelle giornate che ricorderanno, in Palestina, per l'incidente dei bambini. L'incidente di Jaba.

Nove bambini morti, bruciati nel pullman che li stava portando in gita in un parco dalle parti di Ramallah. Venivano da Gerusalemme, dal campo profughi di Shu'afat, bambini molto piccoli, accompagnati dai loro insegnanti. L'incidente è avvenuto a Jaba, verso quella che da queste parti si chiama Hizma junction. È quell'area tra Gerusalemme e Ramallah in cui si dipana la vita quotidiana dei palestinesi, tra checkpoint, muro, la barriera di Qalandya, le bypass road, le colonie…

A urtarsi (ma la dinamica è ancora confusa) un camion israeliano e il pullman. Il pullman ha sbandato, è andato a finire contro le rocce a lato della strada, ha preso fuoco. Nove i bambini morti, assieme a un loro insegnante. Decine i feriti, portati nell'ospedale di Ramallah (quattro in un ospedale israeliano di Gerusalemme, con tanto di polemiche via twitter tra alcuni giornalisti e attivisti, e la portavoce delle forze armate israeliane: chi vuole approfondire l'argomento, cerchi i tweeps di @ibnezra). Scene strazianti, documentate attraverso le foto che rimbalzano tra twitter e facebook.

Il presidente dell'ANP ha proclamato tre giorni di lutto, e tra i palestinesi non si parla d'altro. Ognuno si sente la madre o il padre di quei bambini che stavano sicuramente ridendo sul pullman, prima di morire. Si parla anche di quella pagina FB del sito Walla, in cui alcuni israeliani hanno commentato l'incidente "ringraziando il cielo" perché i bambini erano palestinesi. Ce ne sono stati altri, di commenti di israeliani che stigmatizzavano il razzismo dei commenti precedenti. Non solo: nel primissimo pomeriggio, su twitter, sono uscite le prime dichiarazioni del ministero della salute palestinese di Ramallah, che accusa le forze armate israeliane di essere intervenute in ritardo, aumentando in questo modo il numero delle vittime. E i soldati israeliani era in zona, perché si tratta di un'area molto sensibile, tra checkpoint e colonie.

Tanto per dire che qui anche un incidente può trasformarsi in un fatto politico. D'altro canto, a proposito di Joe Sacco e di Prima Intifada, nel 1987 la rivolta delle pietre iniziò proprio dopo un incidente nella Striscia di Gaza in cui rimasero uccisi alcuni lavoratori palestinesi. In una zona in cui la tensione tra i palestinesi e i coloni israeliani era all'ordine del giorno…

C'è tensione ora, in Palestina? C'è tensione, in Cisgiordania? C'è tensione, a Gerusalemme est? Sì, ce n'è, e anche tanta. E non per il terribile incidente di stamattina. È che non passa giorno in cui non ci sia uno stillicidio di piccole notizie. Demolito due giorni fa – per esempio – il parco per bambini (l'unico parco per bambini) di Silwan, l'area delicatissima di Gerusalemme est appena al di fuori delle Mura di Solimano, dove opera una delle associazioni di coloni israeliani più radicali. Solo uno dei – per così dire – episodi degli ultimi giorni nella storia infinita delle demolizioni nel cuore di Gerusalemme est. E poi le notizie continue di violenze dentro la Cisgiordania a opera dei coloni, dalle macchine bruciate agli scontri nelle zone attorno a Nablus e a Hebron.

La notizia che, però, riempie le conversazioni dei palestinesi è quella che riguarda Khader Adnan, un panettiere di 33 anni al suo 61 giorno di sciopero della fame. Militante della Jihad Islamica, è stato arrestato dagli israeliani senza accuse precise, in quella che – da queste parti – si chiama detenzione amministrativa. Sottoposto a detenzione amministrativa per quattro mesi, Adnan ha cominciato a metà dicembre lo sciopero della fame. E ora rischia di morire. Nel disinteresse generale, a quanto sembra, se le notizie continuano in massima parte ad arrivare dai social network. Eppure, il caso di Khader Adnan porta in superficie un'altra delle notizie e delle questioni nascoste, in questo posto. La detenzione preventiva, che colpisce migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Cosa lega l'incidente di Jaba alla demolizione del parco per bambini a Silwan, e allo sciopero della fame di Khader Adnan e, ora, di molti altri prigionieri? che queste sono le notizie al tempo di twitter. Scansate dalla stampa mainstream, diffuse attraverso il web. Che parla, più della stampa mainstream, della ordinaria quotidianità di questo posto.

Non c'è un brano appropriato, oggi. Ma la Passione secondo Matteo di Bach può fare da colonna sonora.

February 15, 2012

LeCarrè reloaded

Si dovrebbe parlare del Bahrein, a un anno dalla bella e terribile rivoluzione di piazza delle perle, il roundabout di Manama. Soffocata, quella rivoluzione è stata sacrificata all'altare di equilibri lontani. Il contenimento dell'Iran, la quinta flotta a Manama, il conseguente controllo delle minoranze sciite nella penisola arabica. Tutto noto, tutto risaputo. E allora, i ragazzi della piazza delle Perle di Manama, uguali in tutto e per tutto a quelli di piazza Tahrir al Cairo, non hanno potuto e non possono far la rivoluzione. Anche se quella rivoluzione supera la frattura etno-socio-religiosa tra sunniti e sciiti. Parla di diritti, e non di vecchi comunitarismi usati in chiave politica.

Dei lacrimogeni del Bahrein, dunque, non si deve parlare. Se ne sa qualcosa, per chi lo vuole sapere, seguendo i tweet di JustAmira, il boom boom e i lacrimogeni, i sorvoli degli elicotteri. Di queste parole sono pieni i messaggi, da mesi, di una delle più importanti blogger non solo del Bahrein, ma dell'intero mondo arabo.

Allora, non occupiamoci del Bahrein. Troppo piccolo. Troppo scontato che lì, il Secondo Risveglio arabo non debba esprimersi in tutte le sue (tante) potenzialità.

Bisogna occuparsi di una guerra guerreggiata possibile. Di un raid aereo israeliano sui siti nucleari iraniani di cui si parla tanto. Forse troppo, come se (anche stavolta) giornali, radio, tv e ora anche internet fossero il Risiko su cui la guerra già si gioca, con i falsi bersagli, le buone notizie, le indiscrezioni fasulle, quelle credibili tutte mescolate. E poi – a ingarbugliare ancor di più la matassa – c'è la battaglia (quella sì, reale) che si combatte col sangue. Lontano dalla guerra guerreggiata. Scienziati iraniani che lavoravano al programma nucleare uccisi da mano ignota. Attentati in città lontane (da noi occidentali, ma non dal mondo reale) che si chiamano New Delhi, Tblisi, Bangkok. Le Carrè sarebbe felice. Ne potrebbe fare un romanzo avvincente, del detto e del non detto. Di autori ignoti, di trame vere o presunte. Di una guerra di spie che segue il canovaccio tragicamente solito. O di qualcos'altro che non sappiamo. La stessa trama che ognuno di noi, giornalista o analista, pensa di tessere a suo modo, con le sue conoscenze scarse e/o di parte, per disegnare un tappeto che – alla fine – non si saprà mai se dettato dalla propria individuale fantasia o dalla realtà.

E alla fine? Alla fine la guerra si eviterà? Il braccio di ferro virtuale, reale, immaginato porterà a 'cessate il fuoco'? Oppure no?

È questa confusione che gela i ragionamenti politici. Che distoglie lo sguardo da quello che realmente sta succedendo nella regione. E che parla di un immobilismo (quello arabo, più che quello mediorientale) già scricchiolante da anni, e rotto quando tutto è stato pronto per quelle che si possono a ben diritto definire 'sollevazioni'. Forse – veramente – rivoluzioni. Il classico romanzo della guerra fredda contro la nuova storia disegnata da generazioni che non riusciamo a descrivere. E che, con l'imbarazzo di chi non sa, riusciamo solo a definire ingenue nel loro idealismo. La politica – questa è la vulgata – la fanno altri. Nelle stanze sterili e ovattata, dove sinora si sono decisi i destini del mondo. Anche se il mondo, nel frattempo, è cambiato.

Sapete che c'è? Preferisco occuparmi di graffiti, stencils, suonerie, hip pop, blog. Pop culture. Movimenti. Ragazzi che cercano dignità e un lavoro. Pane e giustizia sociale. Il Checkpoint Charlie non mi ha mai entusiasmato, quando frequentavo la Germania e mi occupavo della storia contemporanea europea. Mi sembravano più interessanti i graffiti sul Muro, quello di Berlino. Alla fine, il Checkpoint Charlie non è caduto per la guerra di spie. Bensì per una massa di trabant dello stesso colore delle nostre cucine di fòrmica. Ma la lezione non l'abbiamo imparata.

Il graffiti al Cairo, dove la rivoluzione è approdata anche sui muri, parla di quella ragazza che i soldati picchiarono e semi-denudarono, in autunno. La ragazza che aveva un reggiseno celeste. Rappresentata, sul muro, come una wonderwoman.

Sanremo mi ha distrutto, ieri sera. Uno dei peggiori della mia vita, dal punto di vista musicale. E dunque, distrutta, non ho idee per la playlist di oggi. Qualche consiglio?

February 14, 2012

Hamas divisa? Sì, no, forse

Non è la prima volta che le differenze di opinione dentro Hamas vanno oltre gli argini della discussione interna. E arrivano al pubblico. Il caso più eclatante fu nel 2007, subito dopo il coup con il quale Hamas prese il controllo totale della Striscia. Ghazi Hamad, uno dei più importanti esponenti dell'ala pragmatica, si dimise da portavoce del governo presieduto da Ismail Haniyeh, il primo governo di Hamas e poi il breve governo di unità nazionale. Era contro il coup, e in quegli stessi giorni filtrò una lunga, complessa lettera di Hamad (che lui non ha mai smentito) in internet. Spiegava perché quello era un errore madornale.

Per il resto, fuori da microfoni e telecamere, dentro Hamas si discute. Eccome. Nel corso degli anni, tutti coloro che ho intervistato mi hanno descritto allo stesso modo il processo decisionale. C'è un argomento, ci sono diverse linee, si discute, si mette a votazione. E le quattro constituency (Gaza, Cisgiordania, diaspora, prigioni) decidono collegialmente la linea da seguire. Come nel più classico processo decisionale dei partiti di massa, soprattutto quelli comunisti, anche i contrari si adeguano alla linea che ha ottenuto la maggioranza.

Dunque, la vera notizia riguardo alla Dichiarazione di Doha non è che ci siano diverse posizioni dentro Hamas. Ci sono sempre state, e lo dimostra quanto è filtrato delle decisioni prese su alcuni argomenti importanti. Primo tra tutti, la partecipazione alle elezioni politiche del 2006. La vera notizia è che stavolta le constituency non sembrano essere state consultate per decidere se aderire all'accordo mediato dal Qatar (e dalla Giordania?). C'era troppo poco tempo per mettere in piedi la macchina della consultazione delle constituency, soprattutto dopo la chiusura dell'ufficio politico a Damasco? Oppure i mediatori premevano per un accordo veloce? La struttura di Hamas non ha avuto voce in capitolo, questo è comunque il risultato. Lo dice a chiare lettere, nelle interviste rilasciate in questi giorni, uno della vecchia guardia come Mahmoud A-Zahhar. Conservatore, sì, ma soprattutto uno di quelli che non vuole deviare dal modo in cui, sinora, Hamas ha preso decisioni. Lo conferma, anche da una posizione decisamente diversa, Ahmed Youssef, che dice – sempre nelle interviste che sono uscite in questi giorni – che le divergenze si supereranno.

Il fatto è che, nonostante non si dica, i tanti eventi degli ultimi anni stanno cambiando lo stesso processo decisionale interno a Hamas. Non tanto e non solo il Secondo Risveglio arabo, che ha colpito in primis la diaspora, e in seconda battuta sta influendo su Gaza. E' soprattutto il ruolo dell'ala militare dentro Gaza a influire sul modo in cui Hamas prende le decisioni. Come se, non riconosciuta, vi fosse ormai una quinta constituency, dentro il movimento islamista. Un'altra componente chiamata a dire la sua sulla linea politica, quando almeno sino al 2006 – e dunque per i primi vent'anni di esistenza di Hamas – l'ala militare non aveva voce in capitolo.

Il sequestro di Gilad Shalit (e le modalità del suo rilascio, dopo quattro anni dal suo rapimento) segna l'evoluzione della struttura interna di Hamas. Nei fatti, il rapimento di Shalit è un passo che incide nella riconciliazione nazionale, prima ancora che nei rapporti tra palestinesi e israeliani. Il tentativo di conciliazione tra le diverse anime politiche palestinesi, organizzato dai prigionieri con il loro Documento Nazionale, viene in gran parte abortito dalla cesura rappresentata dal sequestro di Shalit. Così come è l'ala militare a decidere (anche se, forse, all'ultimo minuto) la presa del potere a Gaza.

Anche in questo caso, dunque, anche nella Dichiarazione di Doha, c'è il convitato di pietra. Che si vede poco, ma della cui presenza si sa dalle poche indiscrezioni filtrate all'esterno. L'ala militare non è tutta contro, sembra. Così come non tutta Gaza è contro l'accordo. Così come non è detto che l'assenza di Moussa Abu Marzouq alla firma di Doha significhi che il numero due (e forse futuro numero uno) del bureau politico di Hamas sia contrario. C'è ancora troppa confusione, troppe notizie, troppe indiscrezioni, perché si possa veramente dire chi appoggia e chi è contro l'accordo di Doha.Oggi, per esempio, Ismail Radwan, un altro dirigenti di Hamas, chiede a Mahmoud Abbas di mettere in pratica, rapidamente, l'intesa raggiunta pochi giorni fa.

Per ora, l'unica notizia di rilievo è che Ismail Haniyeh, da Teheran, non è tornato a Gaza, ma è volato a Doha per incontrare Khaled Meshaal. Il che la dice anche lunga sui nuovi equilibri interni. A fare la differenza, forse, non saranno tanto le promesse di finanziare la ricostruzione di Gaza, ma la realizzazione delle promesse. Perché, com'è successo negli ultimi anni, non rimangano solo sulla carta. Per Gaza, sia per la popolazione sia per il consenso a Hamas, è un passo fondamentale. E a questo la constituency di Gaza on rinuncerà, perché ne va del suo controllo del territorio.

La foto è di Eduardo Castaldo.

Per la playlist, Les lions, dei Radiodervish.