Paola Caridi's Blog, page 92

June 22, 2012

La Trappola

La trappola è ben congegnata. Degna di un romanzo-affresco. Dopo un anno di mosse ben studiate, il Consiglio riesce a far presentare alle Elezioni un suo uomo. Un uomo che passa per essere l’uomo della sicurezza e della pacificazione, l’uomo che può rappresentare tutti, quelli che erano con il regime e gli uomini che hanno paura dei cambiamenti troppo repentini. L’uomo del quieto vivere, esperto del potere. L’uomo che riporterà il paese alla normalità.

Di fronte a lui, l’Avversario. Un avversario che non piace a tutti. Il compromesso tra il vecchio e il nuovo. Il Nuovo è troppo nuovo per dare sicurezza, e chi ha lottato per il Nuovo ha fatto errori che si pagano subito, e in contanti.

È un testa a testa. Ma l’avversario non ha in mano la macchina del potere, ed è molto probabile che non riesca a uscire vincente dalle urne. O meglio, potrebbe anche averli guadagnati, i voti necessari, ma non può dimostrarlo. L’Uomo della sicurezza e del quieto vivere, invece, sa di poter contare sulla struttura, sulla macchina, sulla burocrazia. Non ha neanche bisogno di annunciare la sua vittoria, perché saranno i suoi a decretarla. E a chi si opporrà al risultato potrà dire che sono anti-democratici. Che non accettano il volere del popolo, della maggioranza silenziosa.

Se l’Avversario si opporrà al risultato, sarà semplice accusarlo di essere un mestatore. Di voler prendere il potere con la violenza. E allora il Mondo sarà pronto a intervenire a sostegno del Consiglio e dell’Uomo della pacificazione e del quieto vivere. Il Mondo stigmatizzerà con forza chi contesta il risultato elettorale, perché il Nuovo crea troppi problemi, e ormai da troppo tempo.

Cosa fare? Magari è meglio non opporsi, e aspettare di rinserrare i ranghi, rafforzare l’opposizione. Pacificamente. Senza far troppi drammi. Senza far troppo rumore. A casa, tutti, di nuovo, ognuno per proprio conto. Di nuovo deboli. Per il Consiglio, sarà allora il momento giusto per assestare il colpo finale, e tirar fuori dal cassetto quei mandati d’arresto già pronti. E mettere in galera i nomi importanti, quelli giusti. I mestatori. Coloro che disturbano la pacificazione nazionale. In galera, per non nuocere, senza che il Mondo reagisca più di tanto, se non con qualche dichiarazione altisonante e senza alcun effetti pratico.

La rivoluzione in un cul de sac perfettamente congegnato.

Romanzo? Storia vera?

June 20, 2012

Mubarak e quel poster strappato

Sarà stato il 20 marzo del 2003, o giù di lì. Scuole chiuse per prudenza, al Cairo, e un bel po’ di popolo egiziano in piazza per protestare contro l’invasione angloamericana dell’Iraq. Le forze di sicurezza del regime di Hosni Mubarak avevano, in un certo senso, allentato la morsa per meglio controllare la situazione. Perché l’atmosfera che si respirava era veramente pesante. Le manifestazioni permesse dalla polizia, insomma, erano una sorta di valvola di sfogo per evitare che la rabbia per le truppe di George W. Bush (e di Tony Blair) in terra araba potesse ritorcersi contro il regime del Cairo, già allora repressivo. Quel giorno, però, successe qualcosa di diverso dalla rabbia contro gli americani. A piazza Abdel Moneim Riad, alle spalle del Museo Egizio, c’era uno degli innumerevoli poster di Hosni Mubarak che riempivano la città. Poster che ritraevano il rais in tutte le pose: con gli occhiali da sole, in tenuta militare, con lo sguardo benevolo. Tutto il catalogo del culto della personalità in versione egiziana.

Qualcuno, tra chi protestava, strappò il poster. Un gesto che, al Cairo, non solo non era usuale, ma era a pieno titolo il segnale di una svolta, nel rapporto tra il popolo-considerato-suddito e il presidente-a-vita. Un poster strappato, l’effigie di Mubarak deturpata. Il segno che il rais non era più considerato onnipotente.

Da allora, contro Mubarak si parlava non solo nel chiuso delle case. Si era preso l’ardire di parlarne male anche nei corridoi dei luoghi di lavoro. La misura, da quel momento in poi, fu colma.

Per me, per la mia esperienza in Egitto, la prima, embrionale fase della rivoluzione è iniziata con quel poster strappato che rompeva il tetto di cristallo della paura. Paura del regime, e dunque del presidente-simbolo. Simmetricamente, da parte del regime, c’era invece una paura che aumentava, di pari passo alle misure di sicurezza attorno ai suoi vertici. Paura del popolo, tenuto a distanza, marginalizzato, addirittura espunto dal panorama quando il presidente, e i suoi ministri, e i suoi consiglieri, e i suoi uomini, passavano lungo le grandi arterie del Cairo. Arterie presidiate da migliaia di uomini delle forze di sicurezza per impedire agli egiziani persino di vederlo, il presidente, di scorgerlo nel convoglio di auto blu che lo portavano dalla residenza cairota ai diversi appuntamenti pubblici, fatti apposta per curare il culto della personalità.

Questo era il Mubarak degli ultimi anni. Il Mubarak anziano, il Mubarak che tentava di perpetuare tutti i suoi poteri. Individuale, famigliare, del regime. La versione sbiadita di quel Mubarak che, soprattutto nei primi anni della sua presidenza, aveva cercato di mantenere gli impegni di Anwar el Sadat senza, però, esporsi più di tanto. Fedele agli accordi firmati dal suo predecessore nei confronti di Israele e della pax americana in Medio Oriente, ma senza i grandi gesti eclatanti di Sadat (come la visita a Gerusalemme, per esempio). Leale all’imponente alleato statunitense, ma senza concedere il suo territorio per le basi militari a stelle e strisce, quando si trattò di partecipare alla coalizione contro Saddam Hussein all’inizio degli anni Novanta e di sostenere Bush padre fuori dai confini egiziani, tra Arabia Saudita e Kuwait. In linea con gli accordi di Camp David, ma sostenendo con evidenza i palestinesi, e l’allora iconico Yasser Arafat: nel caso palestinese, Mubarak diede vita a quella versione del tutto virtuale ed edulcorata del panarabismo che gli consentì di superare l’emarginazione da parte della Lega Araba e rientrarvi con tutti gli onori. Onori che compresero il rientro della Lega al Cairo, la vecchia sede.

Mubarak ha continuato sino alla fine a giocare con gli alleati occidentali e con i ‘fratelli’ arabi il suo gioco ambiguo: leale con tutti, o almeno così voleva apparire. Senza, però, spendersi fino in fondo. Perché anche soltanto questo ruolo di mediatore gli consentiva di conservare la sua immagine di grande pacificatore, di grande vecchio, di grande alleato, di grande patron, di grande diga contro l’islam politico, di grande difensore di Israele,…

Mubarak il mediatore e l’alleato. Mubarak il simbolo di un regime che certo non può essere racchiuso nella sua figura, sacrificata in questi ultimi giorni, come se – dandola in pasto al popolo e ai media – si pensasse di superare le turbolenze e consentire ai neomamelucchi egiziani (i militari, in primis, ma non solo loro) di mantenere il potere, il controllo, la stretta sul popolo. Il tam tam sulle sue condizioni di salute -gestito come se si fosse non nel 2012, ma dieci, venti anni fa – è talmente ridicolo da essere del tutto superfluo.

Se, però, è ridicola la storia della morte, morte cerebrale, morte presunta di Mubarak, non è per nulla ridicola la regia di un golpe – quello militare – arrivato alle ultime battute. Inutile elencare ancora una volta le tappe di questo golpe evidente, conclamato, e senza neanche tema di mascherarlo più di tanto. John L. Esposito, per esempio, ripercorre sullo Huffington Post quello che definisce il soft coup soprattutto attraverso gli errori compiuti dalla Fratellanza Musulmana nel rapporto con il Consiglio Militare Supremo. È invece utile, secondo me, guardare a quello che – ancora una volta – non fanno le cancellerie occidentali. In primis, l’amministrazione statunitense.

Lontanissime sono le parole di Barack Obama, dopo la prima sorpresa causata dalla rivoluzione del 25 gennaio, quando sostenne in diretta televisiva l’epopea di Piazza Tahrir. A regnare incontrastata, oggi, è la vecchia maniera di far diplomazia. A Washington, e in tutte le capitali europee. Non si stigmatizza quello che di terribilmente antidemocratico stanno facendo i vecchi generali egiziani, così come – prima del 25 gennaio – le cancellerie si limitavano a fare il solletico al regime di Mubarak, nonostante le denunce di torture, repressioni, violazioni dei diritti umani, civili, ed elettorali. Ci si limita anche oggi a dichiararsi preoccupati, a parole. Preoccupati e basta, senza alcuna pressione, sanzione, minaccia. Perché l’Egitto è l’Egitto, e i militari salvano il fronte sud di Israele. Se americani ed europei non lo dicono chiaramente, ci pensano infatti gli analisti di parte israeliana a dichiarare che il re è nudo. Senza neanche edulcorare la pillola.La nostra strategia mediterranea sembra non essere cambiata, anche se – a sud – molto, se non tutto è cambiato. Miopi, ancora una volta. Tattici, ancora una volta.

“Egypt’s military coup is now nearly complete. That may be distressing for Egyptian democracy, but it could help the Israel-Egypt relationship”, è il commento di Uriel Heilman del JTA. E leggerlo nei giorni in cui i raid israeliani hanno già causato almeno dieci morti a Gaza, getta una strana luce sul futuro prossimo della Striscia e del ruolo dei militari egiziani. Chiarissimo, insomma, il commento di Heilman, ma se le controrivoluzioni si fanno a tavolino, con una regia decisamente raffinata, com’è stata quella dei militari egiziani, le rivoluzioni sono altra cosa.

Playlist: We might as well be strangers, Keane.

Il poster strappato della foto è invece del 2011

June 17, 2012

Egitto. Game over? Troppo semplice…

“Non so in che modo affrontare l’idea che i miei amici stiano votando per un uomo che sta tentando di mettere me e la mia famiglia in galera”. Chi scriveva questa amara considerazione, questa mattina su Facebook, si chiama Alaa Abdel Fattah, uno dei rivoluzionari, dei ragazzi di Tahrir, dei blogger. Definitelo come meglio credete. E’ @alaa su twitter, sul web, è l’animatore del twitternadwa (fate una ricerca su Google, e troverete più dettagli). Ma è anche Alaa Abdel Fattah, due mesi di galera preventiva non virtuale ma fisica dentro le prigioni egiziane, per un processo aperto presso un tribunale militare per nulla virtuale, ma decisamente reale. La galera se la era già fatta qualche anno fa, quando le piccole, contenute manifestazioni dell’opposizione egiziana non facevano notizia sui giornali italiani, e quelli che poi sarebbero divenuti i ragazzi di Tahrir sfidavano la polizia del sistema di Hosni Mubarak assieme all’indifferenza dei suoi alleati occidentali. Sfidavano entrambi sul web e in piazza. Nell’agoà virtuale che faceva da brodo di coltura e da contenitore di produzione culturale-politica, e nelle piazze egiziane presidiate dalla polizia. Piccola dissidenza (di numero), così come piccola (di numero) è in genere la dissidenza. Compresa quella che abbiamo osannato prima del 1989 in Europa dell’Est, quando l’altra Europa, al di là della cortina di ferro, la sosteneva con soldi, con Radio Free Europe, l’appoggio delle amministrazioni americane, il supporto di esuli come Gyorgy Soros (meglio conosciuto, a ovest, non con il suo nome ungherese, ma come George Soros, il cui Istituto per la storia del 1956 mi stipendiò – con tutta la mia riconoscenza – per il mio periodo di insegnamento nell’università di Pécs, poco dopo la caduta della cortina di ferro).

Alaa/@alaa parla di Ahmed Shafiq, e si chiede perché Piazza Tahrir continui a essere divisa. Lo era prima del ballottaggio, e la divisione di Piazza Tahrir ha portato l’Egitto nel cul de sac di un ballottaggio tra Ahmed Shafiq e Mohammed Morsy. Spaccata, Piazza Tahrir, lo è anche in questi due giorni di votazione. Tra chi, anche tra coloro che hanno partecipato alla Thawra, voterà per l’ultimo premier di Hosni Mubarak, generale in congedo, a pieno titolo uomo del passato regime, Ahmed Shafiq, e tra chi voterà – turandosi il naso, come diceva il nostro vecchio Montanelli – per Mohammed Morsy. E cioè per quelli che io definisco da anni i democristiani con la mezzaluna, i Fratelli Musulmani che hanno cavalcato la rivoluzione egiziana senza averla minimamente egiziana, hanno cercato l’accordo con i militari, hanno taciuto molte volte su quello che i militari hanno fatto (anche in termini di repressione), e poi dai militari sono stati messi in ‘stato di non nuocere’.

Spaccata, Piazza Tahrir, non attraverso linee che seguono la nostra suddivisione tra culture politiche. Nello scegliere l’islamista Morsy, Alaa/@alaa, giovane uomo di sinistra e molto laico, è assieme a Ibrahim Houdaiby, giovane islamista che ha lasciato i Fratelli Musulmani alcuni anni fa, nonostante suo nonno sia stato una guida suprema molto importante nella storia del movimento. Houdaiby, ormai intellettuale islamista emergente, consulente politico, analista, ha spiegato molto bene perché voterà Morsy, e non certo Shafiq. Sempre, come avrebbe detto Montanelli, turandosi il naso, in un lungo articolo sul quotidiano indipendente Al Shorouk.

Interessante tutto l’articolo, amara (e un po’ consolatoria) la conclusione:

There is no room for selfishness or clowning around in this electoral battle, nor is there room for settling scores or seeking out narrow personal or organizational gains. Whoever supposes that he can achieve anything of that sort in this contest will get himself and others caught in the old regime’s trap, and will compromise both his and others’ remaining ability to bring about the success of the revolution.

Dunque, cosa unisce Alaa Abdel Fattah a Ibrahim al Houdaiby? Non certo il web, icona sfruttata dai miei amici e colleghi giornalisti che di Egitto non si erano occupati negli scorsi anni. Il web è stata l’agora, la piattaforma di una dissidenza reale. Abdel Fattah e Houdaiby fanno parte di questa dissidenza che si è formata soprattutto dal 2005 in poi, cementando una cultura politica dell’opposizione al sistema Mubarak che poi ha consentito all’Egitto di fare la rivoluzione. Niente di più, ma anche niente di meno. Questa opposizione (reale) ha dato la spinta decisiva a una rivoluzione che ha coinvolto il popolo, ben oltre una dissidenza piccola (di numero) ma solida (da punto di vista teorico).

Questa è la lunga premessa, per dire che non si può, da un giorno all’altro, dire che la rivoluzione è fallita. Si può dire che Piazza Tahrir ha perso, come dicono già molti dei rappresentanti dei gruppi emersi dalla Thawra. Ma è un’altra cosa. Piazza Tahrir ha perso perché si è fatta accerchiare da quella che il mio amico Alaa al Aswany ha chiamato sin dall’inizio la controrivoluzione. e cioè i neomamelucchi, la casta del regime che ha governato l’Egitto per oltre trent’anni, e che vuol salvare se stessa. La casta e i suoi clientes hanno orchestrato in maniera quasi perfetta un accerchiamento della rivoluzione. Accerchiamento che si è concluso, pochissimi giorni fa, con la decisione della corte costituzionale di cassare il risultato elettorale delle parlamentari (che aveva espresso un’Assemblea del Popolo a caratura islamista) e di ammettere allo stesso tempo Shafiq al ballottaggio, nonostante la legge egiziana sulla lustratjia, che avrebbe dovuto salvare il paese dalla presenza dei papaveri del regime nel nuovo sistema istituzionale.

La storia, però, non si ripete mai. E l’Egitto non è l’Algeria del 1992, anche se qualcuno pensa che con lo stesso colpo di penna si possa annullare il risultato elettorale e si possa gestire una transizione dall’alto che salvi non solo il vecchio regime dei feloul, ma anche la strategia mediterranea dell’Occidente largamente inteso. A un giornalista francese che contestava che quella egiziana fosse una rivoluzione, Aswany ha risposto (me presente) che la rivoluzione francese era durata decenni. Quella egiziana è al suo secondo anno di vita. Poco perché si possa dire – noi analisti, giornalisti, spettatori – che sia fallita. Lo potremo dire, forse, tra qualche anno. Quando la generazione dei generali del regime di Mubarak lascerà il posto (per questioni anagrafiche, visto che molti di loro sono coetanei del vecchio Hosni, capro espiatorio sacrificato sull’altare dei gattopardi) alla generazione successiva. Dalla loro, i ragazzi di Tahrir hanno certo l’età, ma non solo. Stanno anche imparando dai loro errori. E io considero un loro errore non il fatto di non aver voluto un leader da giocarsi nelle trattative di questo ultimo anno, e nei diversi appuntamenti elettorali. Troppo semplice, sostituire un leader (Mubarak) con un altro, e non mettere mano alla struttura del potere egiziano. Quello, anzi, lo considero uno dei punti a loro favore, nella riflessione politica che va oltre la politica del giorno per giorno. L’errore è stato, invece, di non aver espresso un candidato. Candidato di compromesso, non leader. Un candidato che potesse riunire le anime di Tahrir. Il candidato di compromesso avrebbe ottenuto – come dimostrano i numeri del primo turno delle presidenziali – oltre il 50 per cento dei consensi. Tahrir ha sbagliato, e ha perso. Da qui a dire che una intera rivoluzione è fallita, ce ne corre.

E allora? E allora il regime dei feloul sta salvando se stesso, e a breve termine ci sta anche riuscendo. Che vinca Shafiq o che vinca Morsy, il futuro a breve dell’Egitto è un futuro che ha il sapore del rammendo. Si rammenda il regime perché continui a esistere, fondando sulla stanchezza della popolazione, estenuata da una sapiente (in maniera luciferina) gestione delle paure. La paura della profonda crisi economica, la paura della sicurezza che non c’è perché la polizia (del vecchio regime) è stata tolta dalle strade, la paura dell’Occidente che abbandonerebbe un Egitto diverso da quello di Mubarak. Ma i rammendi, lo si sa, non durano in eterno, e non è detto che portino stabilità. Rassicurano, all’inizio, soprattutto la media borghesia, una parte dei copti, una parte dei laici, una parte della maggioranza silenziosa. Non risolve, però, le ragioni che hanno causato la rivoluzione: la rottura del contratto sociale tra egiziani e regime, la pressione fortissima di generazioni di giovani senza la speranza di un futuro (socio-produttivo e individuale) dignitoso, l’erosione di un sistema istituzionale incancrenito che non riusciva più a soddisfare la gran massa della popolazione… Un sistema di cui, a diverso titolo, ha fatto parte anche la Fratellanza Musulmana, che se vuole salvare se stessa e il suo consenso deve lasciare spazio a un’evoluzione evidente già evidente nella riflessione di Ibrahim al Houdaiby, così come dei tanti giovani islamisti che hanno partecipato alla rivoluzione.

Wait and see. Continuiamo a osservare, da spettatori, le diverse fasi della rivoluzione egiziana. Magari inserendo queste fasi in una storia che non comincia il 25 gennaio del 2011, con l’epopea di Tahrir. Ma che data almeno dal 2005. Ora è il tempo della ritirata, per l’opposizione. Vedremo se avrà denti abbastanza affilati per mordere di nuovo, fra un po’ di tempo. Se nel frattempo i neomamelucchi non tireranno fuori dai cassetti i rinvii a giudizio per le personalità della rivoluzione che la casta considera pericolosi. Sono in molti infatti, tra i rivoluzionari, ad avere ricevuto un ordine di comparizione, la notizia di un processo intentato contro di loro, un’indagine in corso. Quando saranno ancor più deboli, è molto probabile che questi fogli di carta saranno tirati fuori dai cassetti, mi hanno detto alcuni di loro. Fogli di carta reali, non certo virtuali.

Il brano per la playlist, in una giornata assolata e calda nella Seconda Andalusia, parla americano. Allen Toussaint, It’s Raining..

June 8, 2012

1250 metri

Chi va a Gaza sa bene cos’è questa foto. È il tragitto che separa il terminal israeliano del valico di Erez dal container del coordinamento palestinese a Gaza. Da Israele a Gaza. 1250 metri. 1250 metri che ora si percorrono -El hamdulillah – sotto una tettoia che protegge dal sole e dalla pioggia. 1250 metri che – novità delle ultime settimane – si possono percorrere con macchinetta elettrica, tipo le golf car o quelle che coccolano i turisti a Sharm El Sheykh, donata dalla cooperazione turca. perché quei 1250 metri li percorrono malati da curare in Israele, vecchi, madri con bambini molto piccoli. I pochi che riescono per ragioni umanitarie a ottenere da Israele un agognato permesso per uscire.

1250 metri che separano un mondo dall’altro. Ho provato a convertirli in passi, come nei Cento passi, ma non ci sono riuscita. Ho scoperto, però, di non essere stata l’unica. Che molti di quelli che da Erez entrano provano a distrarsi (dal disagio, dalla noia del tragitto, dallo sguardo sui campi incolti lungo il muro di separazione, dal sottile timore che – come talvolta succede – il silenzio di quelle landa desolata sia rotto dal crepitio di un mitra israeliano) contando quei 1250 metri. Contando i passi. Mentre oltre la rete che delimita quello strano tunnel, uno dei posti più singolari e surreali del Medio Oriente, un ragazzino – avrà avuto al massimo 13 anni – raccoglieva le macerie dei bombardamenti israeliani, le caricava sul carretto tirato dall’asinello, per rivendersele come materiale da costruzione. Sotto il sole, e lo sguardo dei soldati israeliani nella garritta.

I passi li ho contati l’altro giorno a metà del tragitto. Quando ho scattato questa foto. Ne ho contati solo quattrocentocinquanta. Ma il tempo così è passato più in fretta, il tempo necessario per abituarsi a Gaza. Poi, è più semplice entrare nella follia, nel paradosso, nella povertà, nella tristezza, nella polvere, negli sguardi della gente di Gaza che prova a vivere come tutta l’altra gente, dimenticandosi di essere in una prigione. Certo, ora Rafah è più aperta: gli egiziani consentono 700 ingressi al giorno, ma d’estate ci sono almeno duemila persone che vorrebbero passare il valico che immette nel Sinai. Anche solo per trascorrere due giorni al Cairo, e poi – appunto – rientrare in quei 400 chilometri quadrati chiusi. Sotto assedio.

No, continuo a pensare che andare a Gaza non sia una passeggiata. Anche se tutto sembra normale. Anche se le lampare all’orizzonte, nella sera buia senza le luci sul lungomare a nord di Shati, sono come tutte le lampare. Ma quelle luci in fondo, più gialle delle altre, sono quelle di una nave da guerra israeliana. E dunque quelle lampare non hanno dietro di sé l’infinito, come hanno tutte le lampare in tutto il Mediterraneo. Hanno un mare finito, una sorta di recinto d’acqua che rende anche quella finestra sul mondo come una sorta di telo, sul palcoscenico. Anche il mare, che è sempre lo stesso, a Tel Aviv come in Sicilia, è un mare che non fa dimenticare. Non fa dimenticare nulla.

Mai astrarsi, a Gaza, anche quando si visita quello splendore di scuola che è la scuola di Umm al Nasser, costruita da Vento di Terra. Perfetta, accogliente, ecologica al 100 per cento, fresca, elegante. Nel mezzo del nulla. L’ultimo missile israeliano è atterrato pochi giorni fa a cento metri di distanza. Cento metri, leggeri come un soffio di vento. Mai astrarsi, anche quando pensi che quella scuola, sì, magari l’avessimo in Italia, per i nostri bambini. E invece ne fruisce la povera comunità beduina a poca distanza dal valico di Erez, e a poca distanza dall’invaso dei liquami di Bet Hanun, che ammorba l’aria di un puzzo nauseabondo e insopportabile. Puzzo che i gazani respirano, tutti i giorni, tutto il giorno.

Eppure Gaza continua a non fare notizia. Neanche quando si muore. Figuriamoci, poi, quando non ci sono i raid israeliani che percorrono e scuotono Gaza, dopo il lancio di un razzo artigianale verso il sud di Israele. Cosa interessa? Nulla. Eppure a guardarla, la vita assurda, paradossale, faticosa di Gaza, sale la rabbia, perché Gaza è uno scandalo. Gaza non può continuare a essere chiusa, anche se al potere c’è Hamas.

to be continued…

Per la playlist, cosa scegliere? C’era una leggera brezza di mare, l’altra sera a Gaza. E dunque, Nella terra del vento, Ivano Fossati.

June 5, 2012

Il tempo delle mish mish. Ancora una volta

Come passa in fretta il tempo. È di nuovo la stagione delle mish mish, la brevissima stagione delle albicocche, che nella tradizione palestinese simboleggia il tempo impossibile, la procrastinazione, le belle speranze. Bukra fil mish mish. Domani, al tempo delle albicocche. È un tempo brevissimo, in cui arrivano a maturazione e si mangiano in fretta delle albicocche piccole piccole, gialle con qualche tocco lieve di rosa. Rosa come il loro profumo.

A Gerusalemme è forse la stagione più bella. Calda, sì. I 30 gradi del clima secco, ai margini del deserto, sono una costante abbastanza sopportabile. Il cielo terso rende le montagne della Giordania, al di là della depressione del Mar Morto, a portata di sguardo e di mano. Rosa, anche loro. La luce non è ancora la luce abbacinante della piena estate, e l’aria è ancora di quelle che non fiaccano il passo.

Se Gerusalemme fosse così, la Gerusalemme delle mish mish, sarebbe un luogo da non abbandonare mai. Accorgersi di questa Gerusalemme, nelle pieghe di una città sempre più imprigionata, è però difficile. Una di quelle occorrenze che capitano di rado, solo quando ci si astrae – per un attimo, un pomeriggio, qualche ora – da tutto il resto che opprime lo sguardo. Oltre l’architettura di una città che non assomiglia più a quella che si mostrava allo sguardo dei pellegrini di un tempo.

L’atmosfera è di quelle in cui il suono meditativo di Anouar Brahem ci sta bene. The Astounding Eyes of Rita.

June 4, 2012

Migranti (neri) go home

Stanotte ignoti hanno dato fuoco a un appartamento, a poche centinaia di metri da qui. Jaffa street, il cuore commerciale di Gerusalemme ovest (e non solo ovest). Jaffa street è ancora un mix di negozi e vecchie casette, e man mano che ci si avvicina al mercato di Mahane Yehuda la presenza dei migranti aumenta. Le badanti filippine, i migranti africani, tutti dentro appartamenti che condividono e in cui, spesso, è la temuta polizia dell’immigrazione a far visita, all’alba.

Ancora ignota, dunque, la mano che ha appiccato il fuoco all’appartamento in cui vivevano dieci eritrei. Alcuni intossicati, tutti salvati dai vigili del fuoco. Per nulla ignoto, invece, è il brodo di coltura che ha armato il piromane. Razzismo puro e duro, condensato nella frase in ebraico scritta con lo spray sulla pietra attorno alla porta. “Andatevene via da questo quartiere”.

Non è la prima delle scritte razziste in ebraico sui muri di Gerusalemme. Uno degli ultimi episodi ha riguardato una chiesa. Qui, invece, il bersaglio sono i migranti, quelli africani, in una escalation che ha interessato, nelle ultime settimane, la grande periferia meridionale di Tel Aviv, con manifestazioni xenofobe contro quelli che qui vengono definiti infiltrati.

La situazione comincia a diventare pesante, per i circa 60 mila migranti provenienti da diversi paesi, compresi Etiopia, Eritrea, Sudan, Sud Sudan, Somalia, Costa d’Avorio, Ghana. Una percentuale alta – 25mila – ha chiesto o potrebbe chiedere asilo politico, visto che proviene da Eritrea, Somalia, e Sudan. Per gli altri, aumenta la pressione per l’espulsione e la deportazione nei paesi di provenienza. Una pressione che in Italia si conosce bene, e che dunque non fa di Israele un paese speciale.

Certo, Israele ha le sue specificità. I migranti sono aumentati da quando – seconda intifada – è diminuita per questioni di sicurezza la manodopera palestinese, sostituita, per esempio nei campi lungo il confine con Gaza, da manovalanza thailandese o comunque asiatica. Israele, insomma, ha bisogno di manodopera straniera come succede da noi, e come accade da noi la frizione aumenta laddove è maggiore il disagio sociale (israeliano) e la concentrazione (fisica) dei migranti. In soldoni: la massima parte dei migranti africani è concentrata nella periferia di Tel Aviv. Circa 50mila migranti in una città di 400mila, che non è tutta lo stereotipo della Tel Aviv accogliente che riempie da tempo le copertine delle nostre riviste di viaggi. Tel Aviv è anche la sua periferia meridionale, sono anche le ampie, anonime zone residenziali dove vive la comunità sefardita da decenni, e quella russa da qualche anno di meno. Sono le periferie dove si concentra il consenso del Likud (sefarditi) e di Yisrael Beitenu (russi). Sono le periferie dove c’è anche microcriminalità, e disagio sociale.

Abbastanza prevedibile, quindi, che si potessero scatenare nelle ultime settimane le spinte xenofobe nei confronti dei migranti africani: una questione, quella degli arrivi dall’Africa, che non è di oggi, e che anzi torna di volta in volta sulle prime pagine dei giornali israeliani da anni e anni. Il problema è che la xenofobia, il razzismo non è una piaga che emerge solo contro un bersaglio (i migranti africani). Gli scontri nelle città israeliane si sono verificati, negli scorsi anni, soprattutto tra israeliani e palestinesi, a San Giovanni d’Acri e Safed, per esempio. Ma anche a Gerusalemme, dentro il mall più importante della città, a Malcha.

Solo osservando il fenomeno del razzismo dentro la società israeliana come un fenomeno complesso, che comprende anche il conflitto, sarà possibile occuparsene per debellarlo.

June 2, 2012

Agnelli sacrificali

«Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra.» La classica citazione di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dal suo Gattopardo, può essere banale, ma di certo calzante, dopo il verdetto di questa mattina al processo contro Hosni Mubarak e un pezzo del regime che ha governato e distrutto l’Egitto negli scorsi trent’anni.

Hosni Mubarak è stato condannato all’ergastolo. Una vita in prigione. O meglio, in prigione l’ultimo scorcio della sua vita, la vita di un ultraottantenne. Ergastolo anche per il suo fedele ministro dell’interno, Habib el Adly. Entrambi ritenuti colpevoli dai giudici per essere stati complici dell’assassinio di coloro che protestavano contro il regime, durante l’inizio della rivoluzione egiziana. Fin qui, sembra una sentenza su cui si potrebbe avere poco da dire. I giudici hanno trovato le prove di un loro coinvolgimento come mandanti dell’assassinio di centinaia, migliaia di persone, in massima parte giovani. Quello che non torna, nella sentenza, è l’assoluzione per chi stava immediatamente sotto Mubarak e Adly. I capi della sicurezza, coloro che erano ai diretti ordini di Mubarak e Adly. Assolti. Assolti almeno sei tra i più importanti dirigenti della macchina della sicurezza in Egitto. I mandanti sono chiari, e sono stati condannati all’ergastolo. Gli organizzatori e gli esecutori, invece, non si trovano. Le prove portate di fronte ai giudici non sono state bastanti a condannare gli organizzatori e gli esecutori.

Pensare a Tomasi di Lampedusa, a questo punto, viene spontaneo. Hosni Mubarak e Habib el Adly sembrano, a molti degli avvocati delle famiglie delle vittime, così come a molti degli attivisti egiziani, gli agnelli sacrificali in una storia – quella della rivoluzione e della controrivoluzione – che è lungi dall’essersi conclusa. I primi slogan nella corte chiedevano una lustratia della magistratura egiziana, un’epurazione di coloro che gli attivisti ritengono parte dell’ingranaggio del vecchio regime.

La lettura immediata, dunque, è che il regime egiziano (quello che Mubarak ha guidato sino all’11 febbraio del 2011) provi a salvare se stesso. Sacrificando almeno due uomini divenuti il simbolo della repressione, ma non – nella sentenza – della corruzione. Le accuse di corruzione, contro Mubarak, ma anche contro i suoi figli Gamal e Alaa, sono cadute: gli imputati sono stati assolti. E sono liberi. Liberi alla vigilia di un ballottaggio, quello delle presidenziali egiziane, che diventa sempre più delicato, pericoloso. Da incubo, scriveva una delle attiviste più famose, stamattina. Cosa succederà, dopo l’uscita dalla galera di Tora dei figli di Mubarak, il businessman Alaa e il secondogenito che aveva studiato da presidente, Gamal, il viso emaciato dietro le sbarre, stamattina, e molti chili in meno? Riusciranno ad appoggiare Ahmed Shafik, l’ex generale, l’ultimo primo ministro di Hosni Mubarak, colui che riteneva il vecchio presidente un ‘modello’? Oppure la loro liberazione dal carcere spingerà anche i più riottosi tra gli attivisti della rivoluzione a turarsi il naso, e votare per Mohammed Morsy?

La nebbia è ancor più fitta, dopo questo verdetto che in un primo momento avrà dato sollievo a molti egiziani. Ergastolo a Hosni Mubarak, il presidente di cui molti, tutti i governanti europei erano convinti alleati ed estimatori. Ergastolo al dittatore, ergastolo al più importante dittatore arabo, condannato da un tribunale egiziano, giudicato in patria. Dopo il primo singulto di commozione, però, è arrivato lo schiaffo. Vedere tutti gli altri assolti. Cambiare tutto perché nulla cambi. In una regia (di chi? Di chi non è stato neanche portato di fronte a un tribunale, neanche arrestato?) che sembra incredibilmente sapiente, l’Egitto è stato reso insicuro, senza sicurezza, senza polizia, per mesi, per un anno intero. Poi sono arrivate le elezioni, il ballottaggio tra un vecchio esponente del regime (rassicurante) e un alto dirigente dei Fratelli Musulmani. E gli egiziani hanno urgente bisogno di sicurezza, di law&order, di vecchie regole, di rassicurazioni… Immediatamente dopo, lo stato d’emergenza che per 31 anni aveva segnato la vita degli egiziani è stato tolto. Dopo 31 anni, immediatamente dopo il risultato del primo turno delle presidenziali. E poi, nella sequenza, questo verdetto in un processo che per gli egiziani doveva essere il processo del secolo.

Cosa succederà? Cosa deve ancora succedere, in un paese in cui tutti gli attivisti di punta hanno sulle loro spalle un procedimento giudiziario in sonno, pronto a esser tirato fuori dal cassetto e a essere presentato di fronte alla giustizia militare? Cosa succederà oggi, domani, e poi al ballottaggio?

Perfetto il tweet di arabist: The acquittal of MOI officials confirms the neo-Mamluk, not Pharaonic, nature of regime: it’s about protecting a caste, not its leader.

Nella foto di arabawy, una ragazza a piazza Tahrir, prima dell’11 febbraio 2011, gira con un cartello in cui si dice “il popolo pretende che tu [Hosni Mubarak] cada”

Conosci il tuo nemico

C’è un codice per tutto. Anche (forse soprattutto?) per un conflitto. Ci sono strane regole, nella follia di luoghi come Gerusalemme, e di quella terra del conflitto che racchiude Israele e Palestina. Ci sono lingue, prestiti linguistici, gerghi che crescono all’ombra del conflitto. Tanto per fare un esempio, i palestinesi di Gerusalemme prendono a prestito poche parole dall’ebraico degli israeliani. La più frequente – ed è il segno della vita quotidiana – è machsom, checkpoint, che nessuno ha avuto né la pazienza né il gusto di tradurre in arabo. Machsom rimane ebraico, perché il checkpoint è israeliano e gestito dagli israeliani.

La lingua, dunque, rappresenta anche il tuo nemico. Su entrambi i fronti. E così non sorprendono le due notiziole apparse in questi giorni. Due notiziole simmetriche, di parte palestinese e di parte israeliana. Alla prima, a maggio, persino il New York Times aveva dedicato spazio. Nella Gaza controllata da Hamas si ricomincerà a insegnare l’ebraico, inserito nel programma dei corsi facoltativi. Il direttore generale del ministero dell’educazione del governo de facto di Hamas nella Striscia, Mahmoud Matar, è chiarissimo. “Attraverso l’ebraico possiamo comprendere la struttura della società israeliana, il modo in cui pensano”. “L’arabo è una lingua di base, per gli israeliani, e la usano per ottenere quello che vogliono”, spiega ancora Matar. “Guardiamo a Israele come il nemico. Insegniamo ai nostri studenti la lingua del nemico”.

Lo sguardo da Gaza, chiusa al mondo da un embargo che dura da tanti anni e che il valico meridionale di Rafah verso l’Egitto ha solo parzialmente aperto, è uno sguardo a cui spesso manca il contatto continuo e costante con la realtà quotidiana di ciò che succede oltre. Oltre i confini, oltre i muri, oltre il mare. Perché gli israeliani la studiano sempre meno, la lingua araba. Era una mia impressione del tutto empirica, frutto dei lunghi anni a Gerusalemme, consumata nei colloqui quotidiani: alla Porta di Damasco i palestinesi parlano tranquillamente ebraico, anche con una competenza di tutto rispetto. Pochi, pochissimi, rari gli israeliani che parlano con i palestinesi in arabo. Molti, anziani, sono quelli che qui si chiamano i marocchini, i mizrahim, gli ebrei che verso la metà degli anni Cinquanta arrivarono en masse dai paesi arabi. Ebrei dei paesi arabi. Oppure, come me li ha descritti Sami Michael, grande scrittore, arabi di fede ebraica. Ebrei che avevano l’arabo come madrelingua. Tra i giovani, poco da fare. A sapere l’arabo sono in pochissimi. I loro coetanei palestinesi, invece, l’arabo lo devono sapere: per pagare le bollette, per leggere un documento che arriva dal comune di Gerusalemme, per la segnaletica stradale, per andare in banca o rispondere a un soldato che chiede loro il documento d’identità. Chiede il documento con le parole e con un gesto che è ormai parte del mio sguardo su questa città: la mano sinistra con il palmo rivolto verso l’alto, e la mano destra che si poggia sull’altra in perpendicolare, sempre col palmo verso l’alto.

L’impressione di uno sbilanciamento nella conoscenza reciproca delle lingue di Gerusalemme è ora confermata da un autorevole rapporto dell’Accademia israeliana delle Scienze e delle materie umanistiche. Sono sempre meno gli israeliani che studiano l’arabo, e che preferiscono altre materie alternative, dall’informatica al diritto. I motivi? Intanto la qualità dell’insegnamento, visto che su 1300 insegnanti di lingua araba solo poco più di un decimo sono madrelingua. Eppure, non mancherebbero, visto che la popolazione israeliana è per circa un quinto composta da palestinesi… Ma ci sono altre ragioni, spiega l’articolo di Ynet. Gli esperti ritengono che gli studi di arabo siano “sottomessi” alle necessità delle strutture della sicurezza israeliana. Sicurezza al posto di cultura. Muri al posto di ponti. Perché, anche in questo caso, è la lingua del nemico, e come tale viene percepita.

In genere, in altre parti del mondo, si studia una lingua per conoscere l’Altro, comprenderlo, eliminare cliché e percezioni vecchie e stantie su chi ci sta di fronte. Si studiano lingue per fare affari, per conoscere la letteratura. Qui la si studia per conoscere il nemico. Ogni luogo ha i suoi codici. E anche la follia può essere regolamentata.

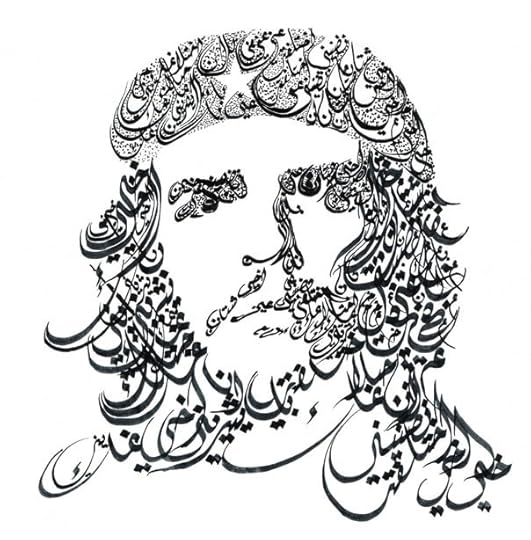

Ebbene sì, nella grafica contemporanea araba succede anche questo. L’icona di Che Guevara riprodotta usando l’antica arte della calligrafia araba. Anche su T-shirt.

Per la playlist, Anouar Brahem, The Lover of Beirut.

May 31, 2012

Di musica shaabi, di raid preventivi e di altre storie

Sarà il caso di non perdere il polso della pop culture araba, perché è quella che – poi – fa vedere più chiaramente anche le grandi ‘sorprese’ politiche dell’ultimo anno e mezzo. Se le rivoluzioni sono scoppiate, insomma, è perché la pop culture ha avuto una vita propria, e invisibile. Nelle pieghe della cultura popolare egiziana, un ruolo importante ce l’ha la musica shaabi, musica popolarissima, la musica che si suona ai matrimoni, la versione egiziana della diffusione del neomelodico a Napoli. Canzonette diremmo noi, ma poi mica tanto (la è di musica shaabi a un matrimonio). Nel senso che c’è anche una dimensione politica che va considerata. Non per niente, quando Alaa Abdel Fattah, uno dei più importanti blogger egiziani, venne arrestato la prima volta, or sono circa cinque anni fa, scoprì in cella – assieme agli altri ragazzi che si opponevano al regime Mubarak – che uno dei legami tra i ragazzi delle diverse culture politiche nazionali era proprio la musica shaabi. Cantavano le stesse canzonette. E allora, per saperne di più, il consiglio è di leggere questo bell’excursus di Soraya Morayef, su Jadaliyya. E’ sulla falsariga delle ricerche condotte per anni dal più famoso esperto di nuove tendenze musicali arabe, Mark LeVine, il cui libro uscì qualche anno fa anche in italiano.

La politica, però, urge, e dunque non la si può dimenticare, o lasciare da parte. Non sono intervenuta sul risultato delle recenti elezioni presidenziali egiziane solo perché ero in giro per l’Italia, a fare altro. Quello che penso i miei lettori lo sanno, ed è una banale constatazione: la rivoluzione ha fatto un grave errore a non unirsi attorno a un solo candidato. A sommare i voti ottenuti da Hamdeen Sabbahi, Abdel Moneim Abul Futouh e Khaled Ali, e a metterci anche una parte di coloro che hanno votato per Mohammed Morsy, la rivoluzione avrebbe vinto al primo turno. Anche a non considerare i sostenitori della rivoluzione che non sono andati a votare alla presidenziali. Dopodiché, visto che sono stata attaccata da più parti – vuoi perché si dice che io sostenga la rivoluzione, vuoi perché, al contrario, si dice che non sostenga la parte giusta della rivoluzione – devo precisare un paio di punti. Il primo, il più importante: io sono un’analista, e non una militante, e questo è il mio modo per rispondere ad accuse vuoi pretestuose vuoi in perfetta buonafede, sempre comunque un po’ fastidiose, perché mettono in dubbio la mia onestà intellettuale. E io, a questo, non ci sto, visto che da oltre dieci anni me ne occupo, in loco, in Medio Oriente. Secondo punto: siccome anche gli analisti hanno un cuore, sì, è vero, il mio cuore ha battuto e batte per quello che gli egiziani hanno fatto in questo anno e mezzo, e non per un regime che ha oppresso e torturato gli egiziani. Questo non vuol dire, però, che io abbia sposato la tesi di un candidato della rivoluzione piuttosto che quella di un altro. Bisogna rimanere freddi, e non pensare che un candidato potesse rappresentare meglio di altri Tahrir. Tahrir, è un fatto, sulle presidenziali si è divisa in alcuni rivoli, sia nel sostegno ai tre candidati che meglio la rappresentavano, sia decidendo di astenersi e non andare a votare. Chi, tra giornalisti e analisti, sceglie un candidato, cade nella trappola che ha reso la rivoluzione più debole: la trappola del secular-islamist divide. Una trappola che non ha saputo giudicare la singola storia personale dei candidati, ognuno con i propri difetti e con i propri punti deboli. Una trappola che ‘Ala al Aswany aveva ben individuato in un suo recente commento, in cui chiedeva all’opposizione di non dividersi. Agli storici vengono in mente altri momenti della storia, compresa quella europea, in cui le divisioni all’interno di una rivoluzione, di un fronte popolare, di un Comitato di Liberazione Nazionale, eccetera, hanno reso più forte l’altra parte…. La trappola è sempre la stessa.

I consigli di lettura, su questo argomento, sono ormai tantissimi. Marina Ottaway ha scritto un’analisi, recentemente, per il Carnegie Endowment for International Peace, e anche Nathan Brown ne aveva scritto un’altra. Su Jadaliyya un bel colpo d’occhio sulla divisione del voto alle presidenziali per governatorati, tanto per rimanere sul tecnico e mettere qualche tassello in più a un’analisi meno dettata dal cuore e dalla militanza, e più dalla razionalità e dal metodo. E poi quello che ‘Ala al Aswany ha detto il giorno dopo i risultati delle presidenziali, su Shafik e su come votare al secondo turno. Da leggere anche, come consiglia il mio amico Gennaro Gervasio, un paper del Carnegie sull’agenda economica dei diversi partiti riconoscibili dentro l’islam politico. E questi consigli sono decisamente deficitari, rispetto a quanto è già stato prodotto ed è disponibile in rete.

Siccome, però, son tornata a Gerusalemme, qui – da parte israeliana – non si parla né di shaabi né di elezioni presidenziali egiziane. Si parla, sì, di Siria, ma in gran parte in termini geopolitici, più che interni al dramma siriano, che ormai mi ricorda tanto la Bosnia, anche nelle immagini (da controllare, sempre, Syria Comment). Si parla incessantemente di Iran, perché i vertici israeliani sono divisi da mesi, se non da anni, sulla risposta a Teheran. Che i vertici della sicurezza fossero contrari al raid preventivo, era chiaro da tempo. Ora, a confermare le divisioni ci sono le indiscrezioni di stampa, e Ynet fa una mappa di chi è contrario e chi no: vale la pena di saperlo. Per il resto, è una teoria infinita di pezzi di cronaca, opinioni pro e contro, notiziole più o meno propagandistiche, più o meno interessanti, più o meno informate su quello che potrebbe succedere da qui a qualche mese. Raid sì, raid no, raid forse. E ancora una volta un sapore tutto autoreferenziale, da parte israeliana. Come se fuori da i confini ambigui di Israele, tra Israele e le colonie, Israele e la Palestina, non ci fossero società complesse. Come se ai confini vi fosse un cartello per definire ciò che c’è oltre: hic sunt leones.

Sono scomparsa per qualche giorno dal blog, è vero. Ma spero di essermi fatta perdonare…

May 24, 2012

Divisi si perde

È ancora presto, ma i primi dati di questa mattina fanno intravvedere in Egitto un ballottaggio per le presidenziali tra il candidato della Fratellanza Musulmana, Mohammed Morsy, e Ahmed Shafiq, esponente del vecchio regime, l’ultimo premier di Mubarak, fatto dimettere dopo un memorabile talk show notturno in cui ricevette un durissimo attacco da parte di ‘Ala al Aswany.

Se fosse vero, ed è probabile, a perdere è – inutilmente – Tahrir. Stamattina Hani Shukrallah, uno dei più acuti giornalisti ed intellettuali egiziani, diceva su twitter che non era però vero che lo spirito rivoluzionario avesse perso. Ha perso, piuttosto, la capacità di tradurre il messaggio politico nella pratica dell’amministrazione. Se Tahrir avesse espresso un solo candidato, avrebbe vinto con una valanga di voti. Se il voto non si fosse diviso tra i tre candidati espressione – a diverso modo – della rivoluzione, la rivoluzione avrebbe avuto un presidente della repubblica egiziana. E invece, alle urne, gli egiziani hanno trovato 3 nomi: Abdel Moneim Abul Futuh, Hamdeen Sabbahi, Khaled Ali. A sommare i consensi ottenuti, la rivoluzione avrebbe vinto al primo turno.

Ma la Storia non si fa con i se, con i condizionali, con le lacrime del giorno dopo. quel dommage. Aspetto di leggere ‘Ala al Aswany, e gli altri scrittori e intellettuali e uomini coerenti e per bene, per capire cosa succederà dopo. E chi potranno votare al ballottaggio.

Una parola su Abul Futuh, che continuo a ritenere il candidato che, tra quelli espressi da Tahrir, aveva tra i tre le chance migliori. È stato l’unico candidato inclusivo, che ha messo insieme islamisti e laici, devoti e liberal. È stata la sua forza, e allo stesso tempo la sua debolezza. In ogni caso, il messaggio della inclusività è uno di quei messaggi fondanti della rivoluzione del 25 gennaio 2011, e Abul Futouh, in fondo, lavorava su questo da anni. Sin da quando aveva contribuito a fondare Kifaya, nel 2005. Qui il ritratto che avevo fatto qualche anno fa, pubblicato sul mio Arabi Invisibili. (,Feltrinelli 2007).