Paola Caridi's Blog, page 93

May 19, 2012

Il tempo delle domande

Facile dire, ora, che tutti ci aspettavamo qualcosa di grave. Che la tensione era alta, troppo alta, e che i fantasmi – a evocarli – sembrano reali. Facile, e anche così tragicamente scontato….

Il problema è che aver avuto paura di una riedizione della strategia della tensione non aiuta a delineare meglio le forme di questa nuova stagione luttuosa e difficile. Aiuta a lenire il senso di paura, a unire le coscienze, a renderci meno soli. Non più preparati, però.

E allora – forse, e con tutte le cautele del caso – conviene porci delle domande, da cittadini e non da ‘tecnici’. Da cittadini, e non da investigatori o magistrati. La prima domanda riguarda il tempo. Il tempo in cui viviamo. Tempo di crisi, è vero, ma anche di libertà. Perché le crisi – dice una mia cara amica manager – sono anche opportunità. Tempo di crisi, di sofferenze economiche, sociali, e morali. Eppure, e non è affatto una contraddizione, tempo di grandi risvegli, di ribellione (mentale e fisica) alle dottrine che dettano legge soprattutto in campo economico.

È tempo di rivoluzioni, insomma. Iniziate nel mondo arabo. Diffuse in modi e peso diversi in altre parti del mondo. Le rivoluzioni unite da una parola – occupy – sulla quale bisognerebbe ragionare di più, e meglio. Occupy vuol dire occupare l’unico sistema di regole economiche sinora vincente, e provare a dire che forse non è quello che la gran parte dei cittadini di questo mondo crede sia il migliore per la propria dignità e il proprio futuro. Occupy vuol dire che si può mettere in dubbio un sistema che ha creato la crisi peggiore dal 1929, e dire a voce un po’ più alta che le ricette per uscire dalla crisi non debbono essere dettate da chi la crisi l’ha creata.

Se è così, se è vero che la crisi ha anche liberato la testa di molti, e ha dato una singolare apertura a un pensiero critico, è un caso che l’attentato di Brindisi sia avvenuto proprio in questo tempo?

La seconda domanda riguarda le vittime. Giovani. Giovani in una scuola. Non è secondario, non è ininfluente, non è casuale. Non è soprattutto per mettere paura ai giovani. È perché i giovani sono i protagonisti del tempo. Sono le loro intelligenze a essere più libere, soprattutto se rompono le corde dell’ignoranza. Banale interpretazione, certo. E allo stesso tempo così pericolosa, per chi deve e vuole gestire una crisi nel modo più lineare e meno problematico, dal suo punto di vista. Se i giovani ragionano meno, e sono meno consapevoli, gestire una crisi mondiale di questo tipo diventa più semplice. E poi sono i giovani che hanno fatto le rivoluzioni o che scendono in qualche piazza a occupare qualcosa, in Europa e negli Stati Uniti, disturbando molti manovratori.

La terza domanda è sul luogo. Sud, un sud poco più a nord di quello nel quale mi trovo ora. Perché sono in Sicilia, alla vigilia di un anniversario importante: i vent’anni da una data che è impressa nella storia dell’Italia come una di quelle piccole cesure del tempo storico che rimangono, dopo anni e decenni. E’ un sud, la Puglia, che per alcuni versi è sempre stato meno sud di altri, per quella storia tutta particolare di tecnici, di cultura, di sindacato, di cattolicesimo che ne hanno fatto – in differenti fasi della nostra storia contemporanea nazionale – un luogo diverso da altri. E allo stesso tempo, è un sud-sud, sud in cui la criminalità organizzata c’è, esiste e opera. È un caso che la nuova strategia della tensione abbia colpito questo sud?

Queste sono le domande. Senza le risposte, perché per ora brancoliamo nel buio dei nostri dubbi e dei nostri ricordi, diversi a seconda delle generazioni alle quali apparteniamo. Possiamo ricordarci del 1992, del 1978, del 1969, delle stragi sui treni, delle bombe a Roma e a Firenze del 1993, della strage di Bologna, delle gambizzazioni brigatiste, dei nostri martiri, giudici e sindacalisti, poliziotti e giornalisti. Possiamo pensare a quello che sarebbe l’Italia se sprofondasse in un caos più pesante di quello della Grecia. Possiamo pensare al cui prodest dal punto di vista dell’economia internazionale, se uno dei paesi-cardine dell’Europa diventa il pilastro da abbattere per mettere ancor più in crisi il sistema-Europa. Possiamo pensare a un attentato a Brindisi, mentre a Chicago va in onda un altro summit e un contemporaneo occupy. Possiamo pensare alla mafia in trasferta alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci, davanti a una scuola intitolata a Francesca Morvillo, mentre la temperie in Italia non è la stessa di vent’anni fa, e il personale politico è talmente screditato da aver dovuto affidare a dei tecnici (politicissimi) l’amministrazione del Paese. Possiamo pensare al terrorismo, certo, anche se qui la domanda del cui prodest è veramente importante: a chi conviene un attentato terroristico, e perché?

Io non trovo risposte, né le voglio trovare, ora. Credo sia più importante ragionare, a mente fredda. Perché solo così, ragionando, possiamo sperare di difendere i nostri figli, ed evitare a loro quella stagione che noi, alla loro età, abbiamo già vissuto. Purtroppo.

May 16, 2012

From Hebron till Sambuca. Through a glass pearls’ chain

The glass orbs of Hebron now find themselves along the main avenue in Sambuca di Sicilia, the ancient Arab Zabut. They were mounted last weekend, transforming the avenue into a sort of pre-festival happening. And who mounted them? According to my “sources” in the Sicilian town between Sciacca and Selinunte, a list would be difficult to compile. “Everyone was there, creating an incredible atmosphere, both night and day, including the artisans who participated in the restoration of the Illumination as well as those who had never before been here.”

Hebron… Zabut… the Illumination… I suppose I should provide some background, otherwise it may be difficult to piece together for those who don’t know the previous installments of the story of this Italian Macondo.

And so we start at the beginning. In Sambuca di Sicilia, as in the rest of Italy, there is a patronal feast, the most important of the year. It is the Feast of the Blessed Mother of the Audience, which recalls the miracle that rescued the town from a plague that had spread throughout Sicily in 1575. On the third Sunday of May, Sambuca is completely transformed and devotedly carries out the ceremony as follows: The marble statue of the Blessed Mother, with Baby Jesus, is removed from her place in the apse of the Church of Mount Carmel and brought, via a lengthy ceremony, to the vara [a large, very ornate platform that is carried on the shoulders of dozens of men], which is processed throughout the entire town all through the night, concluding the next morning when the statue reenters the church. It is a festival that involves the whole town, believers and non-believers, and even brings many of its emigrants back to Sambuca.

It was indeed these emigrants who, 120 years ago, funded the Venetian Illumination, consisting of Murano glass blown orbs that adorned the arches along the course of the procession. The Sambucese communities of Chicago, Rockford, Kansas City, Brooklyn, Newark, and New Orleans provided funds, in a collection that renewed the bond between the immigrants in America and their birthplace. It is a story of emigration and suffering, like so many others in Italy that sent millions of its children around the world in search of work, fortune and dignity.

One hundred and twenty years later, the Venetian Illumination had become a mere shadow of its former self. There were no more glass blown orbs, save for a few specimens spared in a warehouse, and the arches were in the worst of conditions. So, why not restore them? Though much easier said than done, the undertaking began last Autumn. The first funds were collected via a lottery, and then by door-to-door which lasted for months. In the meantime, carpenters and electricians, master blacksmiths, students and workers passed the winter evenings in a (cold) workshop repairing the wooden frames, electrical cords and restoring the “tambours” and posts as well as the Triumphal Arch and the arches. Sandpaper, primers and paint were flavored with the evening meal, consisting of potatoes and sausage, pizza, sandwiches and desserts. All of this was the result of the good will of a steadily growing group, much to everyone’s amazement and delight. “We can do it after all,” was the message, without waiting for someone else, or for assistance, and without a miracle.

And the glass blown orbs? Not in Murano glass. A preliminary survey revealed that it was too expensive, and in Venice there wasn’t much interest in redoing work that was done 120 years ago in a very different context. Yet on the other end of the Mediterranean, in a place almost always forsaken by God and by men, in Hebron, the tradition of glass blowing continues. In fact, some say that it was the Venetians, captains of the Mediterranean at that time, who brought the art of glass blowing to Palestine. In Hebron, Al Khalil to the Palestinians, the story is told somewhat differently: Perhaps it was the Romans who brought the art. Nevertheless, the city in the southern part of the West Bank boasts centuries and centuries of tradition and export throughout the Ottoman Empire to which it belonged, including Istanbul. A Fall visit to Fares Natsche, the most prominent glassmaker in Hebron, presents another possibility. Hundreds of glass orbs by Spring? Why not?

Glass was one of the most important items in this the most commercial city of the West Bank, and the Natsche family has done this for hundreds of years, as attested by photos in a collection by Eric Matson preserved in the Library of Congress in Washington, D.C. In one of these photos, Fares Natsche recognized his grandfather, a young child, as he worked the glass in front of a furnace not so different from the one used by his artisans today. But the closing of the city, even more than the second Intifada, has all but destroyed the flourishing trade. Since 1994, when the Israeli settler Baruch Goldstein carried out a detestable massacre in the Mosque of Ibrahim (the Tomb of the Patriarchs), the city has slowly become a solitary enclave, to which one travels only for love and passion. Through the checkpoints, past the Wall, and by the terminal that leads from Beit Jalla to Hebron, then through the Israeli colonies adjacent to the Gush Etzion block and to the colonies at the heart of Hebron, which have rendered the ancient city a ghost town, full of closed storefronts, security turnstiles and military patrols… all of this renders the trip to Hebron quite a challenge, not only physically, but emotionally as well.

The deal for the orbs was finalized within a few weeks, and the number of glass orbs grew until it reached a total of 1,000, one thousand glass orbs blown one by one by an unparalleled glassmaker sporting a mustache not unlike that of an Hidalgo. Picture an iron pipe through which to blow, a furnace like those of centuries past, the obligatory cigarette, and a 200-year-old iron mold, used to give the orbs their form and a sort of netting design. Then the white, red and green glass orbs were stacked, packaged, and shipped to Sicily, a task that—despite being a difficult, insurmountable and unbearable situation—was no less than a small miracle, not only of organization, but also of everyday good will, a rarity in a land that still calls itself the Holy Land.

One thousand orbs purchased by a small Sicilian community, where the economic crisis continues to sting, as well as high unemployment, to decorate a very devout, Catholic religious festival in order to bring together, through a common mission, a community that risked dissolution; one thousand orbs realized one by one by a team of Palestinian glassmakers, Muslims, in one of the most traditional, conservative and devout cities of Palestine; orbs to decorate the Feast of the Blessed Mother, Mariam, the mother of Jesus, to whom the Quran dedicates the 19th surah, the surah of Mariam; one thousand orbs sent by an Israeli shipper, a Jew, who personally oversaw the loading, transport and shipment of the orbs. If it were up to them, the protagonists of this story, peace would have already arrived in this increasingly desolate place. And I am certain that the funding, the trade, and the economy are only one part of this story; the good will, the everyday good will, or, if you like, the banality of good, did the rest.

Listening to the story about the collection of the funds with which to purchase the orbs and about the procession of the Blessed Mother, Fares Natsche and his son, Ramzi, were amazed and yet oddly comforted. They are like us, when we collect funding for a Mosque or for charities. So little was needed, deep down, to erect this unusual bridge, made of fragile glass orbs, between Hebron and Sambuca, perhaps because there is a shared sense of homeland and of suffering?

Last Sunday, a great special report about the glass orbs by Lucilla Alcamisi aired on Mediterraneo. And for those who wish to witness the Feast of the Blessed Mother and see the illuminated glass orbs, the date is May 20th, all day and all night. All are welcome, ahlan wa sahlan.

Kindly translated from Italian into English by Carlo Mattia Scalisi.

May 14, 2012

Accordo sul digiuno. Alla vigilia del Nakba Day

Un accordo dell’ultim’ora, tra lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna di Israele e i rappresentanti dei detenuti palestinesi, mediato dall’Egitto, ha messo fine al più imponente sciopero della fame collettivo nelle carceri israeliane. Un digiuno iniziato poco meno di un mese fa, il 17 aprile, e continuato nel sostanziale silenzio della stampa internazionale, rotto solo da un tam tam crescente sui social network. Un tam tam che ha cominciato a risuonare con sempre più insistenza, man mano che si avvicinava la data del 15 maggio. Il giorno della Nakba, che ai palestinesi ricorda la cacciata dalle proprie case nel 1948, la fuga, i profughi, la nascita dello Stato di Israele. Una spada di Damocle, che ha accelerato i tempi di un negoziato lontano dai riflettori. La stampa mainstream, come per incanto, si è svegliata stamattina, in Italia, rendendo edotti i suoi lettori di un accordo che ha posto termine a un digiuno collettivo di cui il pubblico non ha saputo niente o quasi, per un mese intero. Ha saputo subito dell’accordo, ma non del motivo che aveva dato il via a un negoziato e, alla fine, a un’intesa. Una meraviglia…

Sia il governo di Tel Aviv sia l’Autorità Nazionale Palestinese temevano scontri pesanti per oggi, in Cisgiordania, se il digiuno dei 1600 detenuti palestinesi fosse continuato. Decine di migliaia di persone, su Facebook e Twitter, avevano già cambiato ieri – con una velocità virale – il loro avatar, sostituendo la fotina personale con la sagoma di un detenuto palestinese nella classica veste carceraria color kaki. Tra l’annuncio di un digiuno globale, per oggi, e le manifestazioni in programma in Csigiordania, Gerusalemme est, Gaza e davanti ad ambasciate e organizzazioni internazionali, la tensione stava salendo. Troppo, per Israele. (nella foto, un negozio chiuso a Ramallah per lo sciopero generale proclamato oggi, Nakba Day. Foto di ManaraRam)

Si temeva soprattutto per la vita di Bilal Diab e Thaer Halahle, in digiuno da 77 giorni. Diab e Halahle hanno interrotto stanotte lo sciopero della fame, anche se verranno rilasciati non ora, ma nei prossimi mesi. Halahle il 5 giugno, Diab ad agosto, quando scade il suo secondo round di carcere preventivo.

Sui dettagli dell’accordo non c’è ancora piena luce. A seconda delle fonti che si usano, vengono messi in luce aspetti completamente diversi. Per gli israeliani, il successo è nella rinuncia dei detenuti palestinesi “ad attività terroristiche”. Per i palestinesi, la “vittoria” è determinata dalla fine dell’isolamento in cella, dalla restituzione dei corpi di 100 palestinesi seppelliti in quello che – ho scoperto oggi leggendo un articolo – viene chiamato dalle famiglie dei detenuti il “cimitero dei numeri”, e dalla concessione delle visite dei familiari. Lo stop alle visite dei familiari dei detenuti di Gaza era avvenuto nel 2006, dopo il rapimento di Gilad Shalit. Ma le visite non erano state ripristinate dopo la liberazione di Shalit e lo scambio dei prigionieri dell’ottobre scorso. I detenuti hanno anche ottenuto di poter vedere due canali tv in arabo, che sostituiscono due canali tv in russo…. Niente da fare, invece, sulla possibilità di continuare gli studi universitari, considerato che molti detenuti sono giovani.

Confusione, invece, sulla questione della detenzione amministrativa. Si dice vagamente che non verrà rinnovata. O il rilascio o il processo. Riguarda solo chi sta in carcere, o è in vista una modifica della pratica del carcere preventivo senza accusa e senza processo? Non è ancora dato di sapere. Quello che è certo, è che il digiuno collettivo che ha fermato le carceri israeliane per quasi un mese è stata una sorta di prova generale di una campagna nonviolenta. Una campagna nonviolenta che ha cambiato le carte in tavola nello scontro tra israeliani e palestinesi. Una campagna nonviolenta che ha anche messo in difficoltà la politica classica delle fazioni palestinesi, facendo emergere la capacità di fare rete di una generazione giovane. Fuori dal carcere, per le strade di Cisgiordania e Gaza, e nel più grande mondo virtuale. Una generazione del tutto simile alle generazioni giovani egiziane, bahreini, tunisine, marocchine…

Roger Waters ha fatto, alcuni anni fa, una visita al Muro di separazione rimasta negli annali. Ha anche inciso una sua personale versione di We Shall Overcome. E’ la mia scelta per la playlist, oggi.

Silenzio e fame

Ha ragione Gennaro Carotenuto, sul suo Giornalismo Partecipativo. “C’è qualcosa di profondamente perverso”, in questo assordante silenzio della stampa mainstream sullo sciopero della fame che circa duemila detenuti palestinesi stanno conducendo da poco meno di un mese nelle carceri israeliani, contro la detenzione amministrativa, senza accuse e senza processo. Ma anche contro l’isolamento, le mancate visite dei parenti, l’impossibilità di studiare (e molti dei detenuti sono giovani). Nulla, neanche oggi, sui giornali italiani. Si aspetta il morto? Almeno due detenuti possono morire da un momento all’altra. Sciopero, ad oggi, da 77 giorni…

E’ quello che dicono alcuni ragazzi su twitter, chiedendosi cosa debbano fare i palestinesi per fare notizia. Morire? Intanto, alcuni di loro si sono armati di pennarello e cartoncini, si sono autoprodotti dei cartelli, sono scesi per le strade di Ramallah fermando le macchine. Proprio per parlare di prigionieri, detenuti, digiuni. Sono gli stessi cartelli autoprodotti (e non eterodiretti o eteroprodotti) che c’erano a Tahrir e in altre piazze arabe. A qualcuno viene per caso in mente che anche i ragazzi palestinesi facciano parte della stessa onda? E perché non fanno notizia?

Vox clamans, mentre #palhunger diventa virale su twitter.

A Zabut le perle di vetro di Hebron

Le perle di vetro di Hebron sono ora sul corso principale di Sambuca di Sicilia, l’antica araba Zabut. Le hanno montate lo scorso fine settimana, trasformando la strada in una sorta di happening, di pre-festa. Chi le ha montate? L’elenco – dicono le miei ‘fonti’ nella cittadina siciliana tra Sciacca e Selinunte – non è facile. “C’erano tutti, in un’atmosfera incredibile. Di giorno e a mezzanotte, gli artigiani che avevano partecipato al restauro dell’Illuminazione e chi invece non ci era mai stato”.

Hebron, Zabut, Illuminazione… Conviene fare un po’ d’ordine, perché altrimenti è difficile orientarsi, per chi non conosce le puntate precedenti di questa storia di una Macondo italiana.

E allora, cominciamo dall’inizio. A Sambuca di Sicilia, come si conviene nel Paese dei mille campanili, c’è una festa patronale, la più importante dell’anno. E’ la Festa della Madonna dell’Udienza, che ricorda il miracolo che salvò il paese dalla pestilenza diffusasi per tutta la Sicilia nel 1575. La terza domenica di maggio, Sambuca si trasforma, e segue pedissequamente un rito che si ripete tale e quale: la statua di marmo della Madonna con Bambinello viene spostata dalla sua sede, nell’abside della Chiesa del Carmine, e messa attraverso una lunga procedura nella vara, che poi viene portata in processione per tutto il paese lungo un’intera notte che si conclude, la mattina successiva, con l’ingresso della statua in chiesa. È una festa che coinvolge tutto il paese, credenti e non credenti, e riporta a Sambuca anche molti dei suoi tanti emigranti.

Furono proprio gli emigranti a pagare, 120 anni fa, l’”Illuminazione alla Veneziana”, bocce di vetro soffiato di Murano, che ornavano gli archi lungo il percorso della processione. Le avevano pagate le comunità sambucesi di Chicago, Rockford, Kansas City, Brooklyn, Newark, New Orleans, in una colletta che era anche ceralacca sul contratto che continuava a legare gli emigranti in America e il paese natale. Storia d’emigrazione e di sofferenza, come tante altre nell’Italia che aveva mandato milioni dei suoi figli in giro a cercare lavoro, fortuna, e dignità.

Dopo 120 anni, l’Illuminazione alla Veneziana era diventata l’ombra di se stessa. Niente più bocce di vetro, se non qualche esemplare salvato da un magazzino. E gli archini in pessime condizioni. Perché non restaurarla? Un impegno di non poco conto, ma l’impresa parte, lo scorso autunno. Si raccolgono i primi soldi con una lotteria, poi con un porta a porta che dura mesi. Nel frattempo, falegnami ed elettricisti, mastri ferrai, studenti, impiegati passano le sere d’inverno in una palestra (fredda) a rimettere a posto pali di legno, cavi elettrici, a ripristinare “tamburi” e “alberelli”, l’Arco Trionfale e gli archini. Cartavetrata, cementite, vernice, condite con il pasto serale, patate al forno e salsicce, pizza, panini, dolci. Tutto alla buona volontà di un gruppo che man mano cresce. Nello stupore (e nell’euforia) di tutti. “Allora si può fare”, questo è il messaggio. Senza aspettare che qualcun altro lo faccia, senza assistenzialismo, senza miracoli.

E le bocce di vetro? Niente da fare con Murano. Un primo sondaggio fa subito comprendere che costano troppo, e che in laguna non sono troppo interessati a mettersi a rifare un lavoro che era stato fatto 120 anni fa in un contesto molto differente. Dall’altra parte del Mediterraneo, in un posto quasi sempre dimenticato da Dio e dagli uomini, a Hebron, la tradizione del vetro però continua. Anzi, alcuni dicono che siano stati proprio i veneziani, allora padroni del Mediterraneo, a importare la lavorazione del vetro soffiato in Palestina. A Hebron, Al Khalil per i palestinesi, la raccontano però in maniera differente: forse sono stati i romani, e comunque la cittadina della Cisgiordania meridionale vanta secoli e secoli di tradizione e di export in tutto l’Impero Ottomano di cui faceva parte. Istanbul compresa.

Una visita autunnale da Fares Natsche, il più importante vetraio di Hebron, apre una possibilità. Centinaia di bocce di vetro entro la primavera? Perché no? Il vetro era una delle voci più importanti della città più commerciale della Cisgiordania, e la famiglia Natsche fa questo da centinaia di anni, come dimostrano le foto della collezione Eric Matson, conservate alla LIbrary of Congress a Washington. In una di loro, Fares Natsche ha riconosciuto suo nonno, bambino, mentre lavora il vetro davanti a una fornace non così diversa da quella in cui lavorano, oggi, i suoi artigiani. Ma la chiusura della città, più ancora della seconda intifada, ha quasi distrutto un commercio fiorente. Dal 1994, da quando il colono israeliano Baruch Goldstein fece strage nella moschea di Ibrahim (la Tomba dei Patriarchi) la città è divenuta via via una singolare enclave, alla quale si arriva solo per amore e passione. Checkpoint, il Muro e il terminal che da Beit Jalla immette verso l’area di Hebron, le colonie israeliane del blocco di Gush Etzion, le colonie del cuore di Hebron che hanno reso la città vecchia una città fantasma, tra negozi sbarrati, tornelli e pattugliamenti. Tutto rende il viaggio verso Hebron un impegno, non solo per il fisico, ma soprattutto per stomaco e cuore.

L’accordo delle bocce si fa, in poche settimane. E il numero delle palle di vetro soffiato aumenta, sino a giungere a un totale di mille. Mille bocce di vetro soffiato a una a una, da un impareggiabile vetraio dai baffi che somigliano a quelli di un hidalgo. Un tubo di ferro in cui soffiare, una fornace uguale a quella di secoli fa, una immancabile sigaretta, e una forma di ferro scanalata vecchia di due secoli, per dare alle bocce la loro forma e una sorta di disegno a rete. Bianche, rosse, verdi, le perle di vetro vengono ammonticchiate, impacchettate, e poi spedite di Sicilia. Un’impresa che – a dispetto di una situazione difficile, chiusa, insostenibile – è stata un piccolo miracolo non solo organizzativo. Un piccolo miracolo fatto di una normale buona volontà. Merce rara in quella che si continua a chiamare Terra Santa.

Mille bocce ordinate da una piccola comunità siciliana, dove la crisi morde e la disoccupazione pure, per adornare una festa religiosa, cattolica, sentitissima. E per mettere di nuovo insieme in un impegno quotidiano una comunità che rischiava la frammentazione. Mille bocce realizzate una a una da una squadra di vetrai palestinesi, musulmani, in una delle città più tradizionali, conservatrici e devote della Palestina. Bocce per adornare la festa della Madonna, Mariam, la madre di Gesù, a cui il Corano dedica la sura XIX, la sura di Mariam. Mille bocce spedite da uno spedizioniere israeliano, ebreo, che ha curato personalmente la raccolta delle bocce a Hebron, il trasporto, l’invio. Se fosse stato per loro, per tutti i protagonisti di questa storia, la pace sarebbe già arrivata, in questo posto sempre più desolato. E sono certa che i soldi, il commercio, l’economia sono solo una parte di questa storia. La buona volontà, la normale buona volontà, o se si vuole la banalità del bene, hanno fatto il resto.

All’ascolto del racconto della raccolta dei soldi per comprare le bocce, della processione della Madonna, il commento di Fares Natsche e di suo figlio Ramzi è stato uno solo, tra lo stupore e una strana consolazione. Ma sono come noi, quando raccogliamo i soldi per la moschea e la carità… C’è voluto così poco, in fondo, per mettere in piedi uno strano ponte fatto di fragili perle di vetro. Forse perché a Hebron e a Zabut c’è ancora – simile – un senso della terra e della sofferenza?

Ieri, domenica, è andato in onda su Mediterraneo un bel servizio di Lucilla Alcamisi sulle perle di vetro. Lo si può vedere, o rivedere, qui. E per chi vuole vederla, la Festa della Madonna, e vedere le perle di vetro illuminate, l’appuntamento è il 20 maggio, tutto il giorno e tutta la notte. Benvenuti, ahlan wa sahlan.

May 11, 2012

Dignità o vita – Palhunger

Un digiuno deve essere lungo, tragico per diventare una notizia. È sempre stato così, in fondo. E così è anche nel caso dello sciopero della fame condotto dai detenuti palestinesi che si trovano, a migliaia, nelle carceri israeliane. Sono oltre 1600, i prigionieri in sciopero della fame, circa un terzo di quelli che si trovano nelle celle delle carceri israeliane. Alcuni di loro sono ormai in gravissime condizioni, come Bilal Diab e Thaer Halahle, entrambi militanti della Jihad islamica, la fazione palestinese che per prima alcuni mesi fa ha usato lo strumento del digiuno contro la detenzione amministrativa, il carcere preventivo senza accuse e senza processo usato da anni dalle autorità israeliane. Sono al 74esimo giorno di sciopero della fame, potrebbero morire da un momento all’altro, e c’è chi – compreso il presidente dell’ANP Mahmoud Abbas – teme che la loro morte possa innescare una deriva violenta. Una nuova intifada scaturita dal più imponente utilizzo di uno strumento nonviolento.

Chissà. Non è detto che una intifada violenta scoppi. Quella che però è già scoppiata, nei rivoli di un’apatia generalizzata che comprende palestinesi e israeliani, è una intifada nonviolenta, di nicchia ma costante. Intifada nonviolenta che ha i suoi appuntamenti rituali, puntuali, a ogni venerdì, nelle manifestazioni locali contro il Muro di separazione a Bilin, Nabi Saleh, Walaje, e via elencando. Paesini sconosciuti della Cisgiordania dove da anni si svolgono dimostrazioni che mettono assieme attivisti palestinesi, israeliani, internazionali. Una piccola comunità che usa la nonviolenza. Ora, con lo sciopero della fame di 1600 detenuti palestinesi, anche le manifestazioni sono diventate – per quanto possibile – più visibili. O meno invisibili.

Se n’è accorta anche la CNN, che con l’anchorwoman più importante, Christiane Amanpour, ha cominciato a parlare della nonviolenza in Medio Oriente. A scatenare l’interesse di una stampa altrettanto apatica, è stato appunto il digiuno di massa dei detenuti palestinesi, che oggi hanno fatto circolare una lettera in cui dicono che non intendono recedere. O si vive con dignità, oppure si muore, sostengono.

Non è la prima volta che i detenuti palestinesi, in gran parte detenuti politici, premono sulla politica palestinese che sta al di fuori delle celle. Era giù successo, ad esempio, con il dirompente documento per la riconciliazione nazionale firmato da tutte e quattro le principali fazioni (Fatah, Hamas, Fronte Popolare, Jihad islamica) nella primavera del 2006, con il quale i prigionieri dettarono a Hamas e Fatah la linea da tenere. E Hamas e Fatah dovettero, in gran parte controvoglia, cedere al Documento, salvo poi disattenderlo con la palude della riconciliazione nazionale. Una riconciliazione ancora da realizzare in pratica, nonostante entrambe le fazioni sostengano il loro impegno a raggiungerla, e a chiudere il capitolo della frattura – anche geografica – tra Cisgiordania e Gaza.

I detenuti palestinesi, dunque, non stanno solo premendo sulla comunità internazionale con uno sciopero della fame silenzioso che solo ora, dopo quasi un mese di digiuno continuo, ha cominciato a fare notizia. Premono anche sulla politica palestinese, soprattutto indicando un nuovo metodo, e cioè l’uso di strumenti nonviolenti nei confronti degli israeliani. La battaglia degli stomaci vuoti, l’intifada del cucchiaio, la lotta per la dignità, Gandhi in Palestina: potete chiamarlo come preferite, ma il digiuno politico in corso segna una discontinuità che va seguita con attenzione. E che costringerà a vedere anche altro, non solo lo scandalo di una carcerazione usata anche (se non spesso) per ragioni politiche dalle autorità israeliane. La discontinuità segna anche un passaggio da un confronto violento verso gli israeliani a un confronto nonviolento che non è solo un cambio di metodo, ma anche di contenuto.

Chi manifesta a Bilin o a Nabi Saleh, chi digiuna a Ketziot o nel carcere di Hadarim dice anche che il processo di Oslo è finito, e che bisogna trovare soluzioni reali a una situazione in cui la ‘soluzione dei due Stati’ non è più realizzabile sul terreno, tra Muro e colonie. Come uscire dall’impasse? Qual è una soluzione giusta per israeliani e palestinesi? È la domanda che arriva da qui, dalla parte che oggi è diventata periferia del Medio Oriente.

Qualche ulteriore link. A Famiglia Cristiana (online) e al blog di Riccardo Noury di Amnesty su corriere.it

Su twitter lo hashtag per seguire il digiuno è sempre lo stesso: #PalHunger. E da twitter ho preso anche uno degli ultimi disegni di Carlos Latuff, mentre su Facebook ho trovato la foto dell’arresto da parte dei soldati israeliani di un ragazzino palestinese, oggi a Hebron, proprio durante la manifestazione di sostegno ai detenuti palestinesi che digiunano.

May 8, 2012

Ancora sull’Egitto e le presidenziali

Le presidenziali si avvicinano, e – come da copione – si inaspriscono i toni tra i due principali contendenti, Amr Moussa e Abdel Moneim Abul Futouh (un ritratto di cinque minuti di colui che è stato definito lo Erdogan egiziano è possibile ascoltarlo qui, è una intervista che mi ha fatto l’ISPI pochi giorni fa, in occasione di un seminario chiuso sull’islam politico assieme a Massimo Campanini). Le accuse sono facili: Mussa dà dello Sheykh ad Abul Futouh, per il suo lungo e mai rinnegato passato nella Fratellanza Musulmana. L’ex leader dell’Ikhwan rimprovera a Mussa di far parte della vecchia guardia, non tanto per la differenza di età, ma per essere stato per dieci anni il ministro degli Esteri di Hosni Mubarak.

Scontri a parte, la partita è evidentemente ancora tutta la giocare, perché a decidere sarà la maggioranza degli egiziani che si colloca in un centro indistinto, diviso tra il conformismo e le paure per una situazione che, come spiega in maniera compiuta ed esaustiva ‘Ala al Aswani, alimenta l’insicurezza della gente (e la responsabilità, dice lo scrittore egiziano, sta nel Consiglio Militare Supremo, che sta agendo per la controrivoluzione e per mantenere in piedi il vecchio regime dei gattopardi, servizi di sicurezza compresi).

A confermare che il sostegno dichiarato dei salafiti ad Abul Futouh sta sparigliando le carte è la tensione crescente proprio tra la Fratellanza Musulmana e la destra del panorama islamista. Ed è sul sostegno salafita ad Abul Futouh che si è schierato un dirigente della Fratellanza, Mahmoud Ghozlan, in commento pubblicato ieri. La candidatura ufficiale della Fratellanza, quella di Mohammed Morsy, mostra tutta la sua mediocrità, come dimostrano le prime defezioni dal Partito Giustizia e Libertà, espressione dell’Ikhwan.

Issandr El Amrani, sul suo arabist segnala appunto il sostegno dichiarato ad Abul Futouh da uno degli esponenti importanti del partito, Hassan Beshbashi.

Il nodo irrisolto è come Abul Futouh riuscirà a mantenere il consenso di due elettorati molto diversi tra di loro. Da una oarte, la fetta laica e nazionalista moderata, che aveva visto di buon occhio Abul Futouh, considerato da molti anni il moderato dell’islam politico egiziano, e che ora è rimasta interdetta dal sostegno del partito Nour e di altri gruppi della destra islamista. Dall’altro lato, l’elettorato salafita, galassia tutta da comprendere, da molti accusata di aver sostenuto il regime e di essere entrata tardi nel fronte rivoluzionario. Paradossalmente, credo che Abul Futouh riuscirà comunque ad avere voti dagli uni e dagli altri, anche se ne perderà per strada non pochi. Dalla sua, infatti, c’è il fatto che incarna, più di altri, la coerenza, se si vuole la fedeltà alla rivoluzione. Nessuno, sinora, può accusarlo di aver giocato con i cascami del regime. E allo stesso tempo rappresenta, per una parte dell’elettorato, l’uomo di centro, un’immagine che potrebbe raccogliere il consenso di chi vuol essere – per così dire – tranquillizzato.

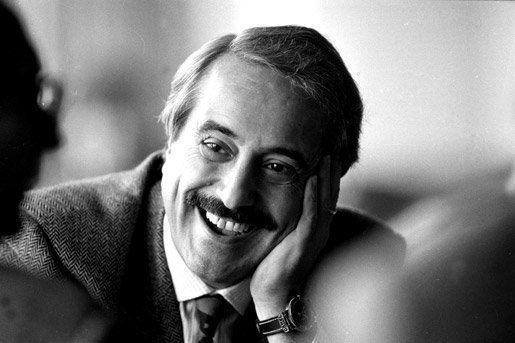

La foto è stata scattata a Udine, durante il festival organizzato egregiamente da vicino/lontano. Aswan e io parlavamo, intervistati da Federico Fubini, dell’Egitto che l’Occidente non ha voluto vedere, ammaliato anche dalle chiarire di chi – qualche egiziano compreso – glielo ha descritto come non era, e come il regime Mubarak voleva che fosse. Aswani ha ricevuto, a Udine, il premio Terzani per La Rivoluzione Egiziana, edito da Feltrinelli nel 2011, il suo libro che raccoglie gli articoli degli ultimi sei anni, quelli attraverso i quali, appunto, descriveva il vero Egitto. Bello l’incontro, bella la premiazione. Cibo per la mente.

May 7, 2012

HUNGER

1550 uomini. Questo è il numero approssimativo dei detenuti palestinesi in sciopero della fame. 1550, forse di più. Perché alcune fonti parlano di duemila, altre di 2500. Potrebbe essere una cifra esagerata. E allora fermiamoci ai 1550. 1550 uomini in sciopero della fame, in una protesta partita formalmente il 17 aprile scorso, il “giorno dei prigionieri”. 1550 detenuti palestinesi che nelle carceri israeliane rifiutano il cibo. Di sicuro da venti giorni, il che non è uno scherzo. Alcuni di loro, però, non mangiano (per protesta) non da venti, bensì da quaranta, e alcuni da 70 giorni. 10 detenuti sono sotto osservazione perché in condizioni critiche. Due di loro, Bilal Diab e Thaer Halahla rischiano di morire: sono al 70esimo giorno di sciopero della fame, e oggi la Corte Suprema israeliana ha rigettato il loro appello contro la detenzione preventiva. Perché questo è il motivo della protesta collettiva, la più importante nella lunga, tragica storia dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, dossier accuratamente nascosto ed evitato nei negoziati di questi ultimi decenni. I palestinesi vengono arrestati e messi in carcere spesso in detenzione preventiva, e dunque non solo senza processo, ma senza accusa. Una pratica costante e frequente, che rende assolutamente imprevedibile la durata della detenzione, precaria la vita, arbitraria la giustizia. Amnesty ha chiesto un intervento urgente a favore dei due detenuti che rischiano seriamente la loro vita, mentre il vero missing in action è il ruolo dell’informazione.

Quello che sta succedendo lo si sa solo attraverso la Rete, i social network, twitter, Facebook, i blog, i siti di notizie. Raramente, e solo negli ultimissimi giorni, su qualche giornale. Rarissimamente sulla stampa italiana. Che senso ha, dal mero punto di vista dell’informazione? Se i 1550 detenuti fossero stati in Colombia, ci sarebbe almeno stata un vivo ampex nei telegiornali, e una breve sui quotidiani generalisti. E invece niente, o quasi niente. Sonderweg, il destino speciale di questa parte del Medio Oriente.

Bilal Diab, 27 anni, è in detenzione preventiva dall’agosto scorso, prima per sei mesi. E poi, nello scorso febbraio, il periodo di detenzione amministrativa è stato rinnovato per altri sei mesi. Una pratica tanto frequente che molti prigionieri restano in carcere per anni, senza accuse. Il suo, insomma, non è un caso a parte, un caso speciale, è un caso come tanti. Ma né il suo, né quello degli altri fa notizia. Da anni.Mi ricordo che riuscii ad aver il permesso dalle autorità israeliane di visitare un carcere, e di parlare con degli attivisti palestinesi, accompagnata da un fotografo israeliano e una interprete. Fu una esperienza molto, molto interessante. A suo modo, per i giornalisti italiani, quasi unica. Proposi il reportage, me lo pubblicarono su un settimanale italiano, sacrificando le bellissime foto e il testo in uno spazio incredibilmente piccolo. Ho sempre trovato questa scelta – come molte altre – uno scadimento della qualità della nostra professione. Lo stesso scadimento che ha fatto trovare impreparato il giornalismo italiano di fronte alle rivoluzioni arabe, salvo rarissime eccezioni.

1550 uomini senza nome digiunano, la gran parte da 20 giorni. Alcuni da 40. Alcuni stanno per morire. In silenzio. Ha senso, da punto di vista dell’informazione? Ha senso, dal punto di vista della storia di questo conflitto? E ancor di pù, ha senso dal punto di vista dei diritti (civili, umani, …)? Intere generazioni di palestinesi hanno passato almeno una notte in una galera israeliana, nella loro vita. Per un sasso tirato, una retata in un paesino della Cisgiordania, un lavoro nero, una multa non pagata, una litigata con un soldato a un checkpoint. Non solo, non sempre e non spesso per atti di terrorismo. Ne sapete qualcosa, di tutto questo? Vi hanno mai raccontato quante sono le carceri, in Israele, dove sono, quanti detenuti ci sono, in quali condizioni? Dovreste chiederlo alla Croce Rossa Internazionale, in sostanza l’unica che ha accesso al “dossier prigionieri”, un dossier polveroso, chiuso in un cassetto, che praticamente nessuno ha il coraggio di aprire.

Salvo quando, dopo e forse a causa delle rivoluzioni arabe, qualcuno ha pensato di sollevare il caso, usare lo sciopero della fame, strumento antico e terribile perché oppone la debolezza all’uso della forza. Disarma chi ha la forza con la sola forza del digiuno. Vorrei andare al cinema e vedere Hunger, se non fossi qui a Gerusalemme. Perché quel caso, altrettanto controverso, segnò la mia generazione. Era il caso di un ragazzo, Bobby Sands. Qui, senza volto, ce ne sono molti, molti di più. Se volete sapere qualcosa, cercate #PalHunger su twitter. Troverete, per esempio, che la grafica araba, anche nel caso del digiuno di massa dei prigionieri palestinesi, sta mostrando tutte le sue abilità. Anche queste abilità sono la faccia nascosta degli arabi invisibili: non è una grafica nata dalle rivoluzioni, è piuttosto un’arte che le ha fecondate.

U2, In God’s country. Everyday the dreamers day.

May 4, 2012

Ultime dalla Riva sud (ed est)

Aggiornamento a rilento del blog, e me ne scuso. Il fatto è che sono di nuovo in Italia, perché domani ad Udine ‘Ala al Aswany riceverà il premio Terzani. E anch’io sono stata invitata, nel ruolo di traduttrice e autrice dell’introduzione alla Rivoluzione egiziana, il libro pubblicato da Feltrinelli per il quale Aswany viene premiato e che raccoglie gli articoli che ha scritto dal 2005 al 2011. Ieri poi, all’ISPI a Milano, Massimo Campanini e io abbiamo parlato di islam politico e della possibile alternativa islamista al governo di alcuni paesi arabi dopo e durante il Secondo Risveglio arabo.

Tra aerei e treni, tra seminari e appuntamenti pubblici italiani, qualche pensiero e link sulla riva sud ed est del Mediterraneo ci sta comunque bene… Perché di cose ne stanno succedendo, e mi dispiace di non darvene conto come vorrei.

Succede, per esempio, che migliaia di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane siano in sciopero della fame da settimane. Settimane, non giorni. Una notizia ignorata da quasi tutti, in Occidente, come ben spiega Richard Falk sul suo blog. Al suo commento rimando perché possiate approfondire un argomento importante, legato a una nuova fase del confronto tra palestinesi e israeliani, e soprattutto a strumenti diversi nonviolenti usati dai palestinesi nello scontro con Israele. Lo sciopero della fame è arrivato sul New York Times. Forse avrà qualche eco anche da noi. Nel frattempo, la Rete dà molte informazioni, nonostante il file dei prigionieri palestinesi sia la parte più ignorata, e tragica, del conflitto. Intere generazioni passate dentro le carceri israeliane, come fosse un terribile passaggio obbligato nel curriculum dei ragazzi e dei bambini palestinesi…

Succede anche molto al Cairo, con gli scontri ad Abbasseya, di fronte al ministero della difesa, e i manifestanti uccisi (una trentina, almeno?). È il segnale che la tensione per le presidenziali aumenta, e la presenza di possibili provocatori che viene indicata dalle testimonianze dice che c’è chi le elezioni non le vuole. Perché le elezioni renderebbero non più rinviabile il passaggio dei poteri dalla giunta militare a una autorità civile.

I sondaggi parlano di un sostanziale testa a testa tra Amr Mussa e Abdel Moneim Abul Futuh. L’ex segretario generale della Lega Araba, un tempo competitor di Hosni Mubarak, laico, e l’islamista moderato cacciato via dalla Fratellanza Musulmana lo scorso anno, quando si è presentato candidato sfidando l’Ikhwan. I miei lettori sanno che il mio interesse si concentra su Abul Futuh, da molti anni, ormai. Da quando lo intervistai per la prima volta nel 2006 (forse addirittura nel 2005, la memoria mi sta abbandonando). E poi gli dedicai attenzione e pagine nel mio libro del 2007′ Arabi invisibili . Candidato guida suprema dell’Ikhwan per molti anni, Abul Futuh rappresenta la riflessione dell’islam politico, tra evoluzione e pragmatismo. E’ un sessantenne guardato con attenzione dai giovani islamisti di Tahrir e dai settori laici. Ma è anche un politico che sa bene che per vincere deve avere il consenso dei settori islamisti. E se l’Ikhwan tenta di serrare i ranghi attorno al suo candidato ufficiale, Morsy, allora ad Abul Futuh tocca cercar voti anche tra i salafiti, che hanno già dichiaratamente pubblicamente di appoggiarlo. Un sostegno che è stato la vera notizia di questi ultimi giorni, e che ha sparigliato le carte. Abul Futuh, in sostanza, ha buone chance di vincere lo scontro con Amr Mussa. E gli scontri ad Abbassya, praticamente il giorno dopo l’appoggio formale dei salafiti ad Abul Futuh, potrebbero dire parecchio, su quanto la candidatura di Abul Futuh possa dare fastidio.

Stay tuned? Le foto del Muro le ho scattate ad A-RAM, Gerusalemme est, pochi giorni fa…

April 26, 2012

Go, (Arab) Woman, go

Ben vengano le discussioni, e pure le litigate. Ben vengano critiche, provocazioni, e pure qualche accusa sul tipo “ma tu, sinora, dov’eri mentre noi scrivevamo libri, rapporti, saggi?”. Dopo un pensa che ti ripensa, sono arrivata alla banale conclusione che il lungo articolo di Mona el Tahawy - pubblicato sul Foreign Policy - sulla condizione delle donne nel mondo arabo sia più che salutare. Necessario, direi. Non perché io sia d’accordo su tutto ciò che una delle più interessanti (e giovani) intellettuali arabe dice in un articolo che è – chiaramente – un j’accuse, una provocazione, un sasso lanciato in uno stagno veramente fermo. Anzi. Non sono d’accordo su molto di quello che lei ha scritto, e soprattutto non sono d’accordo sul fare della discriminazione della donna nel mondo arabo una questione religiosa. Semmai, come sempre, è una questione politica, di potere, di gestione delle tradizioni e della cultura. E noi in Italia lo sappiamo bene.

È che lo schiaffo assestato da Mona el Tahawy con quell’articolo il cui titolo è tutto un programma (“Why Do They Hate Us?) ha finalmente costretto molte donne arabe a parlare, e a mettere nero su bianco (virtuale) una discussione che rischiava l’intellettualismo. Tutta, o in gran parte, interna al mondo delle studiose di genere, alle associazioni, ai circoli dell’intellighentsjia di ogni singolo paese arabo nel mezzo della rivoluzione oppure en train de.

All’inizio, a dire il vero, ci ero cascata anch’io, nel vizio dell’intellettualismo. La mia prima reazione alla lettura dell’articolo di Mona el Tahawy è stata “Ancora? Ma che dibattito vecchio e stantio… Ma lo sappiamo già!”. Il rapporto distorto di molti maschi arabi con il sesso (ma, e da noi? Tutto risolto?). La discriminazione sul piano legale, tra diritto di famiglia e conquiste disattese, tra una emancipazione spesso viziata da occidentalismo e la marcia indietro inserita dai salafiti. Le mutilazioni genitali femminili, una battaglia ancora da vincere. I matrimoni delle adolescenti o delle quasi-bambine. La presenza in politica (ma da noi? Tutto risolto?). L’immagine distorta della donna, tra imene e velo (ma, Mona, è le fotografie che illustrano il tuo articolo? Non sono figlie dello stereotipo orientalista? Non gridano vendetta? Non è l’ennesima stantia riproposizione del duo odalisca-velata). Tutto vero, lo sappiamo e lo sapevamo già. Anni di studi nei sempre più folti dipartimenti accademici di studi di genere sintetizzati, per esempio, in quel bel rapporto sullo sviluppo nel mondo arabo dell’UNDP (AHDR numero 3, con un team guidato praticamente da una delle intellettuali più acute, Islah Jad) dedicato alle donne. Decine e centinaia di libri, saggi, in gran parte veramente belli, sulle donne nei singoli paesi arabi e nella contemporaneità, tra politologia, sociologia, storia, studi di genere. Il problema è che tutto questo sapere, tutto questo studio della complessità non ha poi avuto la capacità di riversarsi nel mainstream, persino in quello più accessibile com’è l’opinione pubblica media virtuale (qualunque cosa ‘opinione pubblica media’ possa significare).

Le ragioni di questa chiusura nella torre d’avorio sono tante. Ne cito solo una, quella che ritengo la più importante. Lo spazio di discussione sulle donne arabe – tra le donne arabe – è stato catturato e tenuto ostaggio, sui media occidentali, da quel piccolo pugno di donne (arabe e non solo) che all’Occidente hanno fatto comodo per descrivere la regione come retrograda e oscurantista, servendosi di un pezzo di stoffa chiamato velo, hijab, niqab, burka, chador. A loro, a questo gruppo di donne, è stata data la palma di descrivere (a loro modo) tutte le altre, privando le altre di un palcoscenico mediatico necessario per rendere più digeribile un dibattito che ha nella complessità – ancora una volta – la sua cifra, il suo significato. Cos’è successo, allora, in soldoni? Che le altre, e soprattutto le intellettuali più raffinate, si sono in un certo senso ritirate in buon ordine, ‘aiutate’ in questo da un mondo – quello dei media occidentali’ – che da un pezzo ha rinunciato all’analisi complessa, e si è affidato ancora una volta a chi dipingeva stereotipi, e non realtà.

Le intellettuali arabe, bravi, competenti, forti, hanno continuato a lottare a loro modo, tra studi e associazionismo. E le altre hanno avuto il palcoscenico. Una descrizione grossolana, certo, ma è di quelle che servono a sintetizzare lo stato dell’arte, da oltre un decennio. Mona el Tahawy, che è invece la rappresentante di un nuovo tipo di intellettuale araba, giovane, attivista, articolata ma non snob, ha spezzato il cerchio. Ha usato quello strano mainstream che la Rete ha creato per scompaginare le carte. E dire a tutte: ora basta, parliamone. Ora basta, di discutere tra di noi per evitare di ricadere nel clichè dell’islamofobia. Ora basta, di fare troppi distinguo per evitare di essere considerate al servizio di un Occidente retrivo. E io sono con lei, pur non essendo araba ma vivendo in questa regione da oltre dieci anni.

C’è bisogno di uscire allo scoperto, e c’è bisogno che le teste pensanti – dalla Palestina all’Egitto, ai dipartimenti di studi di genere negli States, pieni zeppi di intellettuali arabe di tutto rispetto – scendano in campo e dicano la loro. E lo dicano a noi donne occidentali, agli uomini arabi e agli uomini occidentali (che in buona parte gestiscono l’informazione, dalle nostre parti, ai livelli alti). La provocazione di Mona el Tahawy è stata talmente giusta, che la discussione è già iniziata, e a scendere in campo sono proprio quelle che di voce, in questi anni, non ne hanno avuta tanta. Quelle che pensano complesso, che si sono sentite chiamate in causa. Le intellettuali di una certa età, e soprattutto la folta pattuglia delle rivoluzionarie, delle giovani donne arabe che il Secondo Risveglio arabo ha fatto emergere e che ora stanno inondando twitter di parole dure contro Mona el Tahawy. Viviana Mazza, sul Corriere online, sintetizza bene un dibattito che è appena cominciato. E che, questo sì, si annuncia molto interessante.

Di questo dibattito complesso, sui nostri lidi, fa parte a pieno titolo il libro appena uscito di Francesca Caferri, Il Paradiso ai piedi delle donne, pubblicato da Mondadori. Un libro da mettere accanto a quelli di Renata Pepicelli, che finalmente trattano velo, islam politico, femminismo islamista con la dovuta esperienza e complessità.

L’ultimo appunto, necessario perché riguarda l’informazione occidentale, è lo scandalo di quelle fotografie che corredano l’articolo di Mona el Tahawy su Foreign Policy. Quanto di peggio l’orientalismo contemporaneo più becero possa aver partorito. Ecco, su quello mi aspetterei una parola da parte di Mona el Tahawy. E mi aspetterei, dalle donne occidentali, europee, americane, che evitino di fare lezioni alle altre, riflettendo – invece – su come stiamo noi. Non troppo bene, mi sembra.

A questo punto ci vuole, nella playlist di oggi, Fiorella Mannoia. Sally.