Paola Caridi's Blog, page 125

January 13, 2011

Effetto Domino tra gli invisibili

All'apparenza, nulla dovrebbe unire l'attentato di Capodanno alla Chiesa dei Santi di Alessandria d'Egitto con la rivolta iniziata a dicembre a Sidi Bouzid e diffusasi ora sino alle strade di Tunisi. Un attentato sanguinoso con una rivolta di ragazzi per il pane e le rose? Non può essere. Il filo rosso che le unisce, però, c'è. E non è quello che succede nelle piazze, nelle strade di Sidi Bouzid o Alessandria d'Egitto, quanto piuttosto quello che succede nei palazzi presidenziali, nelle stanze nascoste dei regimi al potere a Tunisi o al Cairo.

Zine el Abidine Ben Ali, così come Hosni Mubarak, sono i nostri campioni di moderatismo. Sono i migliori alleati dell'Occidente. Prevengono l'ascesa dell'islam politico. Conservano la stabilità dei loro paesi, come se stabilità fosse sinonimo di ibernazione, di congelamento della democrazia. Poi, nei giorni del breve inverno nordafricano, si scopre che né Egitto né Tunisia sono paesi stabili. Che un attentato sanguinoso a una chiesa ortodossa di Alessandria nasconde non solo e non tanto tensioni settarie, quanto una mancata riforma del regime per trasformarlo in una vera, sostanziale democrazia. Alaa al Aswani, che ho intervistato per l'Espresso (sul numero ancora oggi in edicola), dice che "il regime non è innocente", perché ha consentito all'islamismo radicale salafita di fecondarsi, in funzione anti-Fratelli Musulmani. Una cosa nota da tempo, non solo agli studiosi di politologia egiziana, ma a tutta quella fascia di uomini e donne a metà tra il giornalismo e l'analisi della politica internazionale che tentano di mostrare all'Occidente che il mondo arabo lasciato vivere (sopravvivere) in queste condizioni non è un fattore di stabilità per noi. Al contrario.

Stesso dicasi per la Tunisia. Sono anni che sento ripetere non solo ai politici italiani, ma all'uomo e alla donna della strada che "però, almeno la Tunisia ci protegge dai fondamentalisti, e il velo è vietato per legge, e Ben Ali è laico". Laici sono anche moltissimi dei blogger, moltissimi dei ragazzi per le strade della rivoluzione del gelsomino che infiamma la Tunisia. E allora cos'è successo? Cos'è che non abbiamo capito? Francamente, e personalmente, noi – nel senso di quella terra di mezzo tra giornalismo e analisi – avevamo già capito, a mo' di Cassandre. E' solo che non ci avevate ascoltato (sulla Stampa di oggi, c'è un mio articolo sui blogger, da dove sono nati, perché sono cresciuti).

Scusate lo sfogo, ma mi fa male, nelle viscere, vedere la disperazione nei ragazzi che si danno fuoco. Mi fa male, nelle viscere, vedere il sangue su una chiesa di Alessandria d'Egitto. Si poteva evitare, a essere meno miopi, più coraggiosi, a essere meno ignoranti. A non seguire, soprattutto, le chiarine dello scontro di civiltà, di una Realpolitik senza fondamento che dovrebbe guidare i nostri passi diplomatici. La vera Realpolitik, quella di stampo brandtiano, prevedeva altro. Prevedeva coraggio e capacità di analisi. Nel rapporto col mondo arabo, sono mancate entrambe queste qualità.

L'Egitto dovrebbe traghettare alla democrazia da anni, forse decenni. Hosni Mubarak è al potere da quasi 30 anni. Le accuse di brogli nelle elezioni partono almeno dal 2000. Nel 2005 la gente è stata costretta a entrare nei seggi dalla finestra, con una scala di legno, per poter votare. I poliziotti lo impedivano, al secondo e al terzo turno, perché i Fratelli Musulmani, presentatisi come indipendenti, stavano vincendo troppo. E qualche mese fa ci sono state altre elezioni, e con un eufemismo si potrebbe dire che hanno avuto qualche problemino.

Tralascio di dire qual è la situazione di giornalisti, blogger, oppositori. Mi chiedo solo: è questa la stabilità che vogliamo, nel colosso del mondo arabo? E non si può far niente per aiutare il processo democratico, in un paese dove la presenza di capitali europei e americani, di aiuti umanitari, di progetti di sostegno è enorme?

Vogliamo continuare con gli esempi, e parlare di Algeria? Esattamente 19 anni fa, gennaio 1992, vi fu un golpe bianco ad Algeri. Perché aveva vinto l'islam politico. Abbiamo digerito – chissà, forse anche aiutato – la sostanziale cancellazione del voto democratico e consegnato l'Algeria a una guerra civile devastante, sanguinosa, conclusasi con la 'normalizzazione' di Bouteflika. Poi si scopre, qualche settimana fa, che tutta questa normalizzazione non è che abbia quietato gli animi. Bastava andare ad Algeri, come ho fatto poco più di un anno fa, invitata alla Fiera del Libro, per annusare altro. Sono tornata da Algeri, e tutti mi hanno sentito pronunciare una strana frase. "Quella è una città che sprizza violenza da tutti i pori. Una città crudele". Strana frase, visto che sono stata accolta benissimo, che non ho avuto brutte avventure, che sono stata trattata con la cortesia tipica del mondo arabo. Eppure, la tensione si sentiva. Si sentiva che quello non è un paese pacificato: è un paese diviso, spaccato, dove c'è un di qua e un di là. Come 19 anni fa. Con una guerra civile e una normalizzazione di mezzo.

Ah, poi c'è la Palestina. La vittoria di Hamas nel 2006, sancita da poco meno di mille osservatori internazionali. La finestra di opportunità non l'abbiamo colta, e ora ci ritroviamo nel mezzo di un caos difficilmente risolvibile, con la macchia dell'Operazione Piombo Fuso che è schizzata anche sulla nostra camicia immacolata, di difensori strenui della democrazia. E come se non bastasse, mi sento dire da mesi che nei circoli diplomatici si ammette di aver sbagliato, tra 2005 e 2006, quando si è deciso di isolare Hamas dopo il successo elettorale. Bella prova!

Se volete continuo, ma lo sfogo è già durato troppo. Da veri apprendisti stregoni, stiamo allevando i mostri. E poi non dite che era colpa degli arabi. Loro ci hanno provato, a spingere per la democrazia, declinata alla laica o alla islamista. Non ci è piaciuto. Ma prima, per favore, cerchiamo di capire chi sono i protagonisti di questa vicenda. Cerchiamo di non mettere nella stessa barca i fratelli musulmani con i salafiti, islam politico con jihadismo. E' una questione di vocabolario, dunque di sostanza.

January 11, 2011

Il mondo (mediorientale) alla rovescia

Vivere in Medio Oriente significa assumere piccoli tratti di follia per riuscire (almeno in parte) a comprendere la realtà. E soprattutto tentare di non stupirsi o – a seconda dei casi – indignarsi. Se, dunque, un'amica (palestinese) ti racconta del suo complicatissimo viaggio andata e ritorno negli Stati Uniti, paese di cui ha il passaporto, l'unica reazione è quella di farsi una risata, e commentare con un tono sarcastico che mi è successo di usare solo in un'altra realtà complicata. I Balcani. Tralascio la complicazione del viaggio di andata, ma il ritorno a Gerusalemme è una perla: arriva ad Allenby, frontiera tra la Giordania e la Cisgiordania, controllata però dal lato palestinese dagli israeliani. Passa, con i suoi due figli (età delle elementari), ma non può arrivare a Gerusalemme con lo stesso mezzo i trasporto. Lei ha la carta d'identità della Palestina (Cisgiordania) con un permesso di residenza a Gerusalemme, loro sono residenti palestinesi a Gerusalemme. Dunque, li deve mettere su di un taxi con tutte le valigie, da soli, e lei deve andarsene con un bus palestinese via Gerico, Ramallah, Gerusalemme. Sono poche decine di chilometri, inframmezzati da posti di blocco, muri e terminal nuovi di zecca. Poche decine di chilometri che complicano un po' la vita. E siccome la vita è complicata, meglio riderci sopra. Per fortuna, sia io sia lei amiamo ridere, altrimenti sarebbe dura.

Il racconto di un viaggio complicato è un esempio delle piccole follie – chiamiamole così, per riderci sopra – di questo posto. Così, se si butta giù lo Shepherd Hotel un edificio storico di Gerusalemme est, nel cuore di uno dei primi quartieri costruiti dal notabilato palestinese di Gerusalemme fuori dalla Città Vecchia in epoca ottomana, la reazione di qualcuno è che "hanno fatto bene, a buttarlo giù". Uno degli esponenti di punta dei coloni israeliani a Gerusalemme, David Luria, che mi capitò di intervistare nel lontano 2004 ha detto che è stato come buttar giù una casa di Hitler, perché lo Shepherd Hotel era, fino al 1967, proprietà del gran mufti di Gerusalemme, Hajj Amin al Husseini, esponente di una delle più importanti famiglie della città. Insomma, dovremmo buttar giù Palazzo Venezia o Villa Torlonia, perché vi abitò e vi governò Benito Mussolini. Dal 1967, l'hotel non era più proprietà degli Husseini, perché in Israele c'è una legge della proprietà degli assenti. Insomma, se il proprietario non era a Gerusalemme durante la guerra del 1948 (e nei mesi immediatamente precedenti) allora quella proprietà non è più sua. E' successo allo Shepherd Hotel, così come a tutte le proprietà palestinesi (e sono moltissime) nei quartieri ricchi, residenziali, di Gerusalemme ovest, dove una villa araba, sui siti delle maggiori agenzie immobiliari israeliane, è quotata alle stelle.

Dunque, hanno fatto bene [sic] a buttar giù uno degli edifici storici di Gerusalemme est. E faranno bene [sic] a costruirci una colonia, nel cuore di un quartiere palestinese già frammentato dallo sfratto [sic] di famiglie di palestinesi profughi del 1948 buttati fuori di casa da ordini di tribunale, che hanno emesso sentenze a favore di proprietari che rivendicavano una casa posseduta prima del 1948.

Il problema è che l'esempio di Sheykh Jarrah e dell'Hotel Shepherd è solo uno dei più simbolici di una situazione sempre più tesa e folle, che i consoli dell'Unione Europea hanno già descritto (da anni, a dire il vero) anche nell'ultimo rapporto su Gerusalemme, durissimo e senza appello. Ma tant'è, quando una frana è in atto, è difficile fermarla…

Difficile, se non si vive a Gerusalemme da anni, è comprendere per esempio il lato umoristico della vicenda di Nof Zion, colonia israeliana dentro Gerusalemme est, stavolta verso sud, accanto al villaggio di Jabal al Mukabber dove arrivò il califfo Omar, e a poca distanza da Betlemme. Colonia israeliana a Gerusalemme est, dunque su terra palestinese, Nof Zion ha qualche problema. La società che la sta costruendo, la Digal, è in via di bancarotta. E l'ipoteca è tutta nelle mani della Banca Leumi, una delle più importanti d'Israele. Poco tempo fa, una società cipriota ha fatto un'offerta per comprarsi – in sostanza – tutto il pacchetto. A gestire l'operazione, il consigliere più fidato di Ariel Sharon, l'avvocato Dov Weissglas. La notizia, però, esce sui giornali [ne ho parlato in un articolo su La Stampa]. E il mondo dei coloni insorge. Perché dietro la società cipriota sembra ci sia un businessman con passaporto americano ma – udite udite – palestinese. E che palestinese: Bashar al Masri, esponente di una delle famiglie più ricche in Palestina (e anche con un discreto posto nella classifica degli arabi più ricchi), l'imprenditore che sta mettendo su la prima cittadina palestinese studiata ex novo a tavolino. Rawabi, sulle colline a nord di Ramallah, a poca distanza da Gerusalemme, lungo un'autostrada su territorio cisgiordano che i palestinesi possono usare solo per una ventina di chilometri.

No, Bashar al Masri non può comprare Nof Zion. E allora arriva subito una controfferta, per fermare il palestinese che vuole comprare la colonia israeliana costruita su terra palestinese. E' quella di Rami Levi, tycoon israeliano della grande distribuzione (il suo supermercato a poca distanza da Nof Zion, nel quartiere di Talpiot, è uno dei più frequentati dai… palestinesi per i prezzi concorrenziali), vicino al sindaco di Gerusalemme, Nir Barkat, che ancora ieri confermava che Gerusalemme non sarà mai divisa. Con buona pace degli accordi di Oslo, della soluzione dei due Stati, etc etc. Se l'argomento vi stuzzica, Ami Kaufman su +972 magazine, racconta la storia con un umorismo che spiega come si cerca, qui, di convivere con le piccole grandi follie della Storia, e della cronaca.

Il sottotitolo dice molto:

The Arabs can't have our land. And they can't have our young girls, either. And they certainly can't have our settlements!

Ridiamoci su…

La foto della demolizione dell'Hotel Shepherd è tratta da +972magazine.

January 10, 2011

Tunisia. Contro il "rais della patria"

La Tunisia non è solo quella dei resort turistici, dei villaggi vacanze tutto compreso, la Tunisia laica e alleata dell'Occidente guidata dal presidente Ben Ali, campione contro l'islam politico. In Tunisia si reprime, si arresta, si tortura. Solo che avevamo fatto finta di non vedere. Neanche quando, nel 2009, Ben Ali si è ripresentato per la quinta volta candidato alle presidenziali, 22 anni dopo il suo arrivo al potere. Oltre 23 anni di regime, segnato già dalle denunce di tutte le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani, civili e di espressione. Da anni, da molti anni, le associazioni per la libertà di espressione continuano a segnalare casi di arresti, detenzioni, torture. Vox clamans in deserto.

Non si è mosso nulla neanche quando, nel 2005, la Tunisia ha ospitato il summit mondiale sulla società dell'informazione. Allora, molte voci inascoltate chiesero di non svolgere il vertice sulle nuove tecnologie perché il paese non forniva le garanzie di rispetto dei diritti di espressione. Proprio sulle nuove tecnologie si era concentrata la repressione del regime di Ben Ali. Su internet, soprattutto. E non era un caso. Era stato lo stesso regime a promuovere una informatizzazione di massa, sperando che l'arrivo dei computer e del telelavoro avrebbe aiutato la Tunisia a uscire dalla crisi economica e a fornire speranze ai giovani. Spingendo per la delocalizzazione di servizi come i call center o le società informatiche, e fondando sul fatto che in Tunisia il francese è praticamente una seconda lingua madre. L'idea era affascinante, e qualche call center che serve le necessità dei francesi in Tunisia ci è arrivato. Ma con internet è arrivato anche altro, com'è successo in tutto il mondo arabo. Anzi, è stata la Tunisia la capofila di un movimento virtuale di riflessione politica, aggregazione, opposizione e infine dissidenza che non ha trovato eguali. I blogger, il cyberattivismo è in sostanza cominciato proprio dalla piccola, piccolissima Tunisia, e si è poi propagato agli altri paesi arabi.

A piccola dimostrazione che la situazione non era proprio il massimo, al vertice sulla società dell'informazione, c'è l'oscuramento del sito della mia agenzia giornalistica, Lettera 22, proprio in quel periodo. Dalla Tunisia era impossibile vedere il nostro sito, forse perché seguivamo il summit e soprattutto perché avevamo parlato del gruppo di giovani detenuti di Zarzis…

(Per chi ne vuol sapere di più, ci sono pagine e pagine dedicate ai blogger tunisini sul mio primo libro per Feltrinelli, Arabi Invisibili).

Le manifestazioni di questi ultimi giorni, che hanno trovato sguarnito l'Occidente, non sono dunque un evento inatteso, impossibile da prevedere. Sono il risultato di anni di frustrazione, di una richiesta faticosa e vecchia di libertà, che noi non abbiamo ascoltato. Anche se – paradossalmente – correva proprio sul più moderno e globale dei mezzi a disposizione dei dissidenti. Il web.

Di seguito, la parte di Arabi Invisibili dedicata alla Tunisia:

La controinformazione via blog ha avuto un esperimento precedente, e non casuale. Era, infatti, iniziata in maniera prepotente già in Tunisia, che a buon diritto può detenere la palma del paese da cui si è originato il fenomeno. Soprattutto perché l'Internet tunisino ha dato alla Rete e alle e-dissidenze arabe quello che i blogger considerano il loro primo martire: Zouhair Yahyaoui, il fondatore della nota rivista on line "Tunezine". Yahyaoui è morto a trentasei anni per un infarto, nel marzo del 2005. Era stato arrestato dalle autorità tunisine ed era rimasto in prigione per un anno e mezzo. Per liberarlo e difenderne la libertà di espressione, molte associazioni internazionali per la difesa dei diritti umani lo avevano trasformato in un simbolo; il simbolo della libertà di espressione in Rete. Un simbolo che, dopo la sua morte, è diventato rapidamente un mito. Il mito del primo e-martire, con veglie virtuali contemporanee rimbalzate da un blog all'altro, dal Maghreb alla Penisola arabica, come dentro un flipper impazzito.

"Tunezine", a dire il vero, c'entra poco con la Primavera araba del 2005. Ma è controinformazione in piena regola. Tutta all'interno del singolare caso tunisino, unica rivoluzione informatica calata dall'alto, quella che il presidente Zine el Abidine ben Ali aveva sognato per il suo piccolo paese, il primo tra quelli africani a collegarsi a Internet nel 1996. Secondo la visione del presidente, il futuro della piccola Tunisia – appena dieci milioni di abitanti stretti tra due colossi (almeno in termini di ampiezza territoriale) come l'Algeria e la Libia – si sarebbe dovuto costruire su computer, software, byte, creando una forza lavoro qualificata a basso costo e invertendo, in questo modo, la rotta dell'emigrazione: i tecnici sarebbero rimasti a Tunisi, le aziende europee avrebbero offerto loro, in sostanza, il telelavoro, mettendo in piedi appena al di là del Mediterraneo agognati progetti di delocalizzazione.

Il sogno di Ben Ali, in un certo senso, si è avverato, anche se la Tunisia è ben lontana dall'essere – come lui sperava – l'incubatrice della società dell'informazione in Africa. L'autoritario presidente tunisino ha pervicacemente fatto della IT, della information technology, il suo cavallo di battaglia dell'ultimo decennio. Addirittura la priorità, la cifra del suo potere, e il biglietto da visita da porgere alla comunità internazionale. Un milione di computer dentro le case tunisine entro il 2009, è stato uno dei suoi slogan preferiti degli ultimi tempi, da realizzare attraverso il progetto del "computer familiare", venduto a prezzi più bassi e con discrete agevolazioni di pagamento. Settecento dinari per un pc da scrivania, milleduecento per un portatile: la versione tunisina dell'ormai classica visione del "pc in ogni casa" di Bill Gates.

Dopo dieci anni di politica del computer così imponente, la rivoluzione di Ben Ali ha partorito i suoi figli. Ragazzi che hanno l'informatica, per così dire, nel sangue, e che, proprio per questo, non riescono più a stare costretti dentro le maglie di un regime molto duro con chi vuole essere libero. Libero, per esempio, di navigare nel web. I cyberfigli di Ben Ali, insomma, sono diventati figli ribelli subito dopo aver assaporato la libertà dell'agorà telematica.

In un paese dove stampa e tv sono controllate, dove la censura è capillare, all'inizio Internet è apparso come un rifugio. "La censura esercitata dal regime tunisino verso tutte le voci discordanti ha spinto gli oppositori e i tunisini in genere a esistere nella Rete," spiega Mourad Dridi, ingegnere informatico, che ora vive a Parigi e ha fondato l'Associazione tunisina per la difesa del cyberspazio. Perché, a un certo punto, la censura è arrivata anche lì, in quel mondo virtuale che molti giovani si erano ritagliati. Così, gran parte dei siti dell'opposizione è stata oscurata dalle autorità. Una situazione stigmatizzata da tutte le associazioni internazionali per la difesa della libertà di espressione. Nonostante ciò, il governo non sembra voler cedere. La cyberpolizia continua a controllare i siti e a censurare quelli non graditi. E in galera continuano a restarvi in molti, ancora nell'ombra della repressione e non saliti alla notorietà come – per esempio – gli internauti di Zarzis, condannati a tredici anni di detenzione in appello, per aver scaricato materiale ritenuto collegabile ad Al Qaeda, e poi liberati alla fine di maggio del 2006 dopo una campagna internazionale gestita da una delle madri degli internauti, Térésa Chopin, organizzata a sua volta (come altrimenti?) via Internet.

January 5, 2011

Con gli arabi di fede cristiana

Dal mio eremo personale non volevo scrivere. Ma veramente no. Mi sono limitata, se così si può dire, a telefonare ai miei amici egiziani, musulmani, cristiani, alessandrini, cairoti, e sapere come va, come stanno, come stanno i loro parenti e amici, che aria si respira. Vorrei che lo facessero anche quelli che in questi giorni parlano (e spesso stra-parlano) del massacro di Capodanno nella chiesa ortodossa dei Santi ad Alessandria d'Egitto. E che soprattutto, quelli che straparlano, si chiedano veramente chi sono i cristiani d'Oriente.

Per superare l'ignoranza diffusa, consiglio caldamente la lettura di poche righe pubblicate da Alain Gresh (firma di punta di Le Monde Diplomatique, nato al Cairo, uno dei conoscitori più costanti e profondi dell'Egitto) sul suo blog, Nouvelles d'Orientes.

Les chrétiens d'Orient ne constituent pas une « ethnie » : rien ne les différencie de leurs compatriotes, ni la langue (à quelques exceptions près), ni la culture, ni la plupart des traditions. Ils sont une partie intégrante de l'Orient arabe et ils ont contribué de manière importante aux mouvements de renaissance du XIXe siècle, à la création du nationalisme arabe. L'affaiblissement de ce nationalisme, auquel l'Occident a largement contribué, a favorisé l'émergence d'un discours islamiste, aux tendances multiples, qui a amené chaque minorité à s'organiser sur un mode confessionnel (même s'il faut rappeler que, en Palestine par exemple, nombre de chrétiens ont voté pour le Hamas, y compris à Bethléem et que des non musulmans militent au sein du Hezbollah qu'ils considèrent être un mouvement de résistance).

Sì, ha ragione Gresh. I cristiani d'Oriente non sono un'etnia. E io aggiungerei, non sono la nostra longa manus, non sono un'appendice dell'Occidente, come spesso l'Occidente li ha voluti considerare, nel corso plurisecolare di rapporti duri in cui noi siamo stati gli apprendisti stregoni. Nelle crociate, nei vari tentativi coloniali, e nella nostra costante e influente presenza postcoloniale. Abbiamo usato i cristiani d'Oriente, magari come nostri alleati o come nostri servi. E anche oggi dimentichiamo, come descrive bene Alain Gresh, il loro contributo nel farsi anche teorico del nazionalismo arabo. Armeni a parte, i cristiani d'Oriente sono in massima parte arabi. Sono arabi di fede cristiana. E per favore, smettiamola di usarli come la punta di lancia di un conflitto di civiltà e di religioni che più di qualcuno (in malafede) che ha scopi tutti politici, prosaici, di bassa lega.

Nessuno di quelli che straparla si è occupato in questi anni della democrazia egiziana, di un colosso instabile che non riesce a traghettare verso la democrazia, di un gigante i cui piedi da anni si stanno indebolendo perché non riesce a superare la questione di una rappresentanza politica reale. Il dibattito, nel mondo copto egiziano, è tanto profondo quanto è profondo dentro il mondo musulmano. Qualcuno se n'è accorto? Qualcuno si è accorto dell'incapacità di un regime considerato il migliore amico dell'Occidente di rispondere alle richieste del suo popolo? Democrazia, sviluppo, rappresentanza.

Le manifestazioni di solidarietà, in Egitto, non si possono reificare in dimostrazioni di massa in piazza. Semplicemente perché le manifestazioni sono vietate dalla legislazione d'emergenza in vigore – triste anniversario – da esattamente trent'anni. Molta gente, molto popolo, di fede musulmana, ha dimostrato solidarietà in altri modi. Perché è vietato farlo in modi più espliciti, come le manifestazioni. Qualcuno, in Italia, se n'è accorto? Si è accorto che la mancanza di democrazia reale ha soffiato sul fuoco e alimentato i settori salafiti? E che i settori salafiti non hanno subito la pesante repressione che invece il regime ha usato contro i Fratelli Musulmani, per decenni spina nel fianco di Mubarak, e prima ancora di Sadat, e prima ancora di Nasser?

Meditate, gente, meditate. E soprattutto pregate veramente per i copti d'Egitto.

la foto l'ho trovata (che novità) sul sito della LIbrary of Congress, nella collezione Matson. Alessandria d'Egitto negli anni Venti. Altri tempi, ma senza far troppo i nostalgici e i retorici. Semmai, interroghiamoci sul perché sono cambiati, e quanta responsabilità abbiamo noi, dall'altra parte del Mediterraneo. Protettorato britannico, una guerra mondiale, investimenti economici….

December 24, 2010

Buon Natale, naviganti. Da Betlemme

Passare il Natale a Betlemme – da italiana – è una di quelle esperienze che segnano per la vita. Non perché succeda molto di speciale. Anzi, al contrario, non succede nulla di quello che succede in Italia. Non fervono i preparativi, la cena non è così rilevante, e neanche i regali sotto l'albero che spesso, anzi, non ci sono. Si va lì, qualcuno di noi (giornalisti) lavora e si guadagna il pane di Natale, si gira per una Betlemme illuminata per un giorno, prima che la cittadina palestinese torni al torpore di sempre, si aspetta. Passare il Natale a Betlemme (non mi ricordo neanche se è il terzo o il quarto che trascorro all'ombra della Natività) ha poco di folcloristico, nel senso italiano del termine, se non fosse per le bande musicali dell'orgoglio cristiano che sfilano, dopo essersi preparate per tutto l'anno. Mezz'ora fa era qui sotto casa, a Gerusalemme, la banda più importante, quella degli scout di Terrasanta. Divisa kaki, in ricordo del Mandato Britannico, cornamuse (idem) e a guidare la sfilata una enorme bandiera palestinese. Tanto per ricordare, a chi per esempio di questi tempi fa inchieste e rapporti sulla diminuzione dei cristiani palestinesi, che sono palestinesi di fede cristiana, e che se diminuiscono lo si deve in gran parte al conflitto. E a quel Muro che devo attraversare per arrivare a Betlemme, aspettare l'arrivo del Bambinello, e sentire – questo sì – in maniera molto diversa il Natale.

Passare il Natale a Betlemme è un bagno dentro il Natale vero, senza troppi cotillons. Persino le luminarie che abbelliscono Betlemme sono lì, un poì appiccicate, senza riuscire a coprire quella malinconia che segna la vita quotidiana di una vita reclusa, chiusa dal Muro, chiusa dalle colonie, chiusa dalla mancanza di libertà di movimento. Per una volta tanto, il senso del Natale emerge, senza neanche troppo sforzo. E' lì, sotto i riempimenti architettonici che nascondono la Grotta. E' lì, nei bambini dei campi profughi che vengono nella Piazza della Natività a vedere piccole cose, a chiedere l'elemosina, a ricordarci che lo sguardo del Cristo è in ognuno di loro. E' nei bambini disabili di Abuna Mario a Beit Sahour, i suoi bambini gesù. E' nelle madri, nelle tante madri, di ogni fede, di Betlemme e di Gaza e di ogni dove, perché a Natale non c'era solo un Figlio, c'era anche una Madre che gli aveva dato la vita. E con questo mistero vi auguro, auguro ai miei meravigliosi e sorprendentemente affettuosi lettori il mio Buon Natale. Come sempre per nulla confortante, magari un po' astioso, ma per quanto possibile onesto.

L'immagine, stavolta, è di quelle che evocano quello che sta per succedere (per chi ci crede). Non sappiamo molto dell'uomo che è sul cammello, si sa solo che – sul far del tramonto – si sta dirigendo a Betlemme, che si vede in lontananza. Re Magio inconsapevole? Chissà. Per chi ne vuol sapere di più, la foto è conservata alla Library of Congress. Datazione: Mandato britannico, tra 1020 e 1930.

December 22, 2010

Gesù Bambino nasce (prima) a Gaza

Non è una frase a effetto. E' uno degli epifenomeni di questa realtà. Gesù Bambino anticipa la sua nascita a Gaza. E non certo per questioni di fuso orario. Non nasce nella notte del 24 dicembre, ma nasce stamattina nella piccola comunità cristiana di Gaza, dove il patriarca di Gerusalemme Fouad Twal va a celebrare la Messa di Natale, accompagnato dal nostro buon Abuna Mario. Questioni legate alla sicurezza, ai calendari, agli impegni? Decidetelo voi. Io penso al fatto in sé. Al fatto che Gesù Bambino nasca per primo a Gaza, e qualcosa vorrà pur dire, oltre al semplice dato di cronaca.

Vorrei che di Gaza ci si ricordasse di più, e che questa nascita anticipata rispetto al tempo canonico (per chi ha fatto figli, la terminologia da usare sarebbe quella del parto procurato per evitare pericolose controindicazioni…) dicesse qualcosa di più. Non solo rispetto alla piccola comunità cristiana della Striscia, ma rispetto a tutta la popolazione di Gaza, a quel milione e mezzo di persone composto in grandissima parte da bambini. A quei Bambini Gesù vorrei fosse dedicato questo ennesimo, strano Natale, fatto di razzi artigianali, fatto di pesanti raid aerei che rompono la notte e il giorno di un pezzo di terra largo dieci chilometri e lungo quaranta. Vorrei dedicare a loro i presepi che si fanno, qui nelle scuole cristiane di Gerusalemme, senza nessun problema per i tanti, tantissimi musulmani che le frequentano. Perché non solo il Vangelo celebra la nascita del Bambinello, ma anche il Corano. L'uno, il Vangelo, celebra la nascita del Figlio di Dio. L'altro, il Corano, celebra la venuta di uno dei massimi profeti, Gesù, Issa figlio di Maria, Issa bin Mariam, e chiede "pace" nel giorno della sua nascita (così recita la sura XIX).

Quel Bambino Gesù, insomma, è sacro ai palestinesi di fede cristiana. Ed è parte integrante anche dell'islam palestinese, non foss'altro perché questa terra gli ha dato i natali.

I raid di questi giorni e di queste notti su Gaza ricordano troppo l'escalation di due anni fa. Mentre ieri sera si celebrava un bel concerto per la pace a Betlemme, nella chiesa di Santa Caterina, suonato da giovani musicisti, il servizio di notizie sms comunicava che c'erano stati feriti in un bombardamento aereo. Giù, a Gaza.

La pace è un bel sogno, ma soprattutto – da queste parti e nelle cancellerie e nelle descrizioni stereotipate date in pasto alle opinioni pubbliche – è una parola abusata. Retorica, senza rapporto tra il suo significato profondissimo, e la realtà. Certe volte, a pensarci, mi vien la nausea.

L'immagine è quella di una madre con un bambino. La rappresentazione del più grande mistero: la nascita, il dar vita. E' stata scattata a Gaza. E non ha alcuna rilevanza se la madre e il bambino sono musulmani. Madre e figlio, tanto basta.

December 21, 2010

Sotto l'albero? Pochi regali, ma molto da leggere

E' un Natale gramo, ma si potrebbe anche aggiungere che è meglio sia gramo piuttosto che tragico, come lo fu quel Natale del 2008 che anticipava l'Operazione Piombo Fuso. Certo, qualche preoccupazione per una nuova escalation di Israele a Gaza c'è. Lo dimostra non solo il Qassam lanciato assieme ad altri dalla Striscia e atterrato vicino all'asilo di un kibbutz, nell'area di competenza amministrativa di Ashkelon. Lo dimostrano i raid israeliani che da un mese martellano da nord a sud Gaza, sino al raid che tre giorni fa ha ucciso in un solo colpo cinque miliziani della Jihad Islamica. Lo dimostrano i ferimenti e le uccisioni, da parte delle forze armate israeliane, di ragazzi e ragazzini che cercano di campare togliendo l'asfalto dalle zone vicine al confine o che vanno a pescare. L'escalation c'è, anche se non se ne sente parlare. Viene da pensare che, da queste parti, quando c'è una impasse o quando si prevede troppa pressione politica, allora si pensa a una soluzione militare… che poi, sempre, porta a una complicazione ulteriore di un conflitto che è già di per sé tanto complicato.

L'esclation l'ha indicata con precisione il capo di stato maggiore israeliano, Gabi Ashkenazi:

"We have increased our operations in the south on the backdrop of terrorists' attempts to boost their activity. Most of the IDF's activity in Gaza is directed beyond the fence. We are working some tens and hundreds of meters from the fence, in order to prevent them from reaching communities."In the past few months, Ashkenazi said, the IDF had initiated 112 operations against terrorists, killing 60. Five of them – affiliated with the Islamic Jihad – were killed on Saturday.

Pensieri pessimistici, stamattina su questo blog, ma dopo oltre sette anni a Gerusalemme e quasi dieci nell'area, il mio proverbiale ottimismo sta subendo colpi pesanti. E allora parliamo di politica, se politica c'è, da queste parti. Qui il quadro è più chiaro: di politica ce n'è pochissima, di politica coraggiosa non se ne parla. Il cosiddetto processo negoziale è bloccato, confermando quello che molti di noi già sapevano quando l'amministrazione Obama cercava con il coup de theatre di inizio settembre di rifar parlare di pace tra israeliani e palestinesi. Le questioni delle colonie e di Gerusalemme rimangono centrali.

Parliamo prima di Gerusalemme? Ma sì. Tanto perché questo è un periodo di leaking, di fuoriuscita di documenti diplomatici, è circolato su internet anche l'ennesimo, il famoso rapporto dei capi missione UE di Ramallah e di Gerusalemme sulla parte est della Città Santa, redatto ogni anno. L'inizio dell'edizione 2010 dice già tutto. Dice, soprattutto, quello che qualcuno – anche tra i politici italiani e i loro consiglieri – non vuole sentirsi dire. Che Gerusalemme è centrale, è simbolo e rappresentazione del conflitto, e che quello che sta succedendo in questi ultimi anni sta rendendo la situazione ancor più esplosiva (il quartiere di Issawiya, per esempio, è ancor più teso di quello di Silwan, che è arrivato agli onori delle cronache). Mentre in alcuni circoli italiani si dice che, insomma, pensiamo prima ad altro, e poi a Gerusalemme, a Gerusalemme si è già creata una situazione che rende impossibile la soluzione dei 2 Stati che tutti auspicano, nella retorica della pace possibile.

The city embodies the essence of the conflict: territory, nationhood and religion. Since its occupation and annexation by Israel (illegal under international law and not accepted by the international community), the increasing integration of East Jerusalem into Israel has left Palestinian neighbourhoods ever more isolated. Israel is, by legal and practical means, actively pursuing its annexation by systematically undermining the Palestinian presence in the city.

Il documento è chiaro, netto, preciso, quasi didascalico, eppure fermo. E' di quelle letture che chiariscono molto di quello che sta succedendo in città. Con strumenti diversi.

The continued expansion of settlements, restrictive zoning and planning, ongoing demolitions and evictions, an inequitable education policy, difficult access to health care, the inadequate provision of resources and investment and the precarious residency issue have not only serious humanitarian consequences, they undermine the Palestinian presence in East Jerusalem. The interlinked Israeli policies and measures continue to negatively affect East Jerusalem's crucial role in Palestinian political, economic, social and cultural life. This has contributed to the increasing separation between East Jerusalem and the rest of the West Bank and Gaza. The wider political consequences of the above measures are of great concern. Over the past few years the changes to the city have run counter to the peace process.

Qualche esempio? L'uso strumentale di aree culturali altrimenti considerate (in altri contesti) neutrali. Come l'archeologia.

Attempts to exclusively emphasize the Jewish identity of the city threaten its religious diversity and radicalise the conflict, with potential regional and global repercussions. A clear example of government involvement in settlement activities in the Historic Basin is the outsourcing of archaeological undertakings to private Israeli pro-settlement organisations. The use of archaeology as a politico-ideological tool in the Wadi Hilweh area just south of the TempleMount/Haram Al-Sharif (often referred to as the "City of David" area) is a source of increasing concern. According to historic accounts, biblical Jerusalem originated in this area some 3 000 years ago and the place has been the subject of numerous archaeological excavations throughout the last century.

The management of the various archaeological sites in Wadi Hilweh/City of David has now been largely placed in the hands of a pro-settlement Jewish NGO by the name of El'ad. Over the years this organisation has successfully obtained an increasing amount of government funding for its archaeological undertakings. The organisation has entered into a partnership with the Israel Antiquities Authority which is paid directly by El'ad to physically carry out the excavations without Palestinian involvement or international oversight. Furthermore, with the support of the Jerusalem municipality, El'ad has been successful in securing a contract from the Israel Nature and Parks authority to manage an archaeological visitors' park in Wadi Hilweh/City of David. Consequently, not only the excavation, but also the presentation of the archaeology of ancient Jerusalem has been outsourced to El'ad.

L'ultima sottolineatura, quella che riguarda la presentazione dell'archeologia della Gerusalemme antica affidata alla El Ad, l'ho provata personalmente, quando sono andata a visitare la Città di David e ho ascoltato le spiegazioni della giovane guida. Tour molto interessante.La cosiddetta archeologia biblica ha raggiunto il suo acmè.

Il rapporto dei capi missione dell'Unione Europea – che non possono certo essere tacciati di essere pericolosi radicali – è solo uno dei tanti rapporti che in questo dicembre sono stati resi noti, da quello di Btselem sul trattamento illegale dei minori palestinesi da parte della polizia israeliana a Silwan (il titolo è triste: Caution: Children Ahead. The Illegal Behavior of the Police toward Minors in Silwan Suspected of Stone Throwing), a quello, già segnalato in un precedente post, reso pubblico da un'altra ong israeliana, Breaking the Silence, sugli ultimi dieci anni di occupazione. Per non parlare dell'altro durissimo attacco di Human Rights Watch, "Separate and Unequal: Israel's Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian Territories", in cui l'organizzazione per i diritti umani di base negli USA parla di politiche definite "duramente discriminatorie contro i residenti palestinesi" dei territori occupati,

depriving them of basic necessities while providing lavish amenities for Jewish settlements, Human Rights Watch said in a report released today. The report identifies discriminatory practices that have no legitimate security or other justification and calls on Israel, in addition to abiding by its international legal obligation to withdraw the settlements, to end these violations of Palestinians' rights.

Le colonie, insomma, sono fondamentali per decidere quale soluzione si vuole per questa terra. E la soluzione dei due Stati, mentre le costruzioni nelle colonie non si fermano, è – per usare un eufemismo – decisamente difficile. Impossibile.

Addendum: piccola nota geopolitica. Il presidente uscente brasiliano Ignacio Lula da Silva non si è limitato a riconoscere lo Stato di Palestina. E' andato oltre, mostrando cosa c'è dietro. Alla pace, ha detto, non si arriverà sinché l'unico mediatore sarà Washington. Una conclusione sostenuta anche da Jimmy Carter, che plaude alla presenza del Brasile in Medio Oriente. Perché, lo sappiamo tutti, per fare il mediatore bisogna avere almeno, da parte di tutti, la considerazione di essere parte neutrale, arbitro nella contesa. E non tutti ritengono che gli USA lo siano e lo siano stati, in Medio Oriente. I cablogrammi dal 2007 al 2009 usciti in questi ultimi due giorni sul sito di Wikileaks, che riguardano il conflitto israelo-palestinese, mostrano infatti quello che già si sapeva. Gli USA non erano arbitri.

Nell'immagine, la meravigliosa Mappa di Madaba, il mosaico bizantino della chiesa di San Giorgio nella città giordana di Madaba che descrive il Medio Oriente dell'epoca. Il frammento ritrae la Gerusalemme romana e bizantina, con la colonna accanto alla Porta (di Damasco) e il cardo che taglia completamente la città.

December 17, 2010

La carica dei 101 (e altro)

Le 431 pagine del libro completo saranno disponibili al grande pubblico solo domenica prossima, ma le anticipazioni bastano e avanzano per capire la portata del rapporto che Breaking the Silence ha reso pubblico. 101 testimonianze di soldati (inquadrati in diverse strutture militari, dai soldati semplici a gradi più alti) israeliani, che raccontano dieci anni di occupazione dei Territori Palestinesi, sia Cisgiordania sia Gaza. Dieci anni importanti, dal 2000 al 2010, da Camp David all'Operazione Piombo Fuso, passando per gli anni tragici della seconda intifada. E' un quadro interessante, per usare un eufemismo. Uno sguardo dall'interno del mondo militare israeliano, e un ancora più interessante sguardo dall'interno della gioventù israeliana. Oltre gli stereotipi, gli slogan sulla percezione della paura, le analisi tagliate con l'accetta. Qui sono i giovani israeliani a parlare, a dire quello che hanno visto, e soprattutto quello che hanno fatto e ordinato di fare.

Breaking the Silence è una organizzazione nata nel 2004 da un gruppo di giovanissimi soldati che aveva fatto il servizio militare obbligatorio a Hebron e con un sorprendente coraggio aveva deciso di rendere pubblico quello che, durante la leva, era successo. La mostra organizzata a Tel Aviv – allora – suscitò polemiche forti, e anche la reazione delle forze armate. Da allora, Breaking the Silence - formata unicamente da ex militari – continua a mostrare alla società israeliana quello che succede in territorio palestinese. Le testimonianze raccolte dopo l'Operazione Piombo Fuso furono molto importanti per gettare una luce sul comportamento degli ufficiali durante l'attacco a Gaza, e sul tipo di ordini impartiti.

Dana Golan, Executive Director of Breaking the Silence: "For six years, Breaking the Silence has collected testimonies from more than 700 soldiers, both men and women, who have served in the Occupied Territories. This comprehensive cache of information enables a sharper understanding of IDF policy in the Territories, most of which is hidden from the Israeli public. Examination of the last decade of Israeli presence in the Territories demonstrates the moral deterioration of Israeli society as a whole – not just that of its actors on the ground, the soldiers. We hope that the book 'Occupation of the Territories – Israeli Soldier Testimonies 2000-2010′ will stimulate a frank public debate on the moral price of ongoing control of another people."

* * * * * * * * * *

* – C'è altro, oltre al libro di Breaking the Silence. Ci sono per esempio novità sulla questione del riconoscimento dello Stato di Palestina. Lungi dall'essere un'idea confinata solo all'Autorità Nazionale Palestinese o a qualche stato (pur importante) latino-americano, il riconoscimento prende piede. E la conferma arriva da un atto, e cioè la – per così dire – promozione della presenza palestinese a Oslo da 'delegazione generale' a 'delegazione diplomatica', un upgrade deciso guarda caso dalla Norvegia, che va nella direzione del riconoscimento dello Stato di Palestina. L'altro atto è un gesto eclatante contro il riconoscimento, deciso in questo caso dal Congresso statunitense, che ha votato una risoluzione nella quale si dice che gli USA dovranno porre il veto all'Onu nel caso di chiedesse il riconocimento della Palestina senza il previo assenso di Israele. E' un voto che blinda Obama, ma che dice anche quanto sia Israele sia i circoli politici americani più vicini a Tel Aviv siano preoccupati all'idea che la Palestina, unilateralmente e rapidamente, possa diventare uno Stato a tutti gli effetti sui confini del 1967.

* – Mi corre anche l'obbligo – perché mi sono dimenticata di farlo prima – di segnalare che da ben due mesi e mezzo non c'è collegamento internet (e telefonico) nel quartiere palestinese di Bet Hanina, a Gerusalemme. Raccolgo la testimonianza diretta degli abitanti, in questo caso, che protestano da settimane. Quartiere piccolo e medio borghese, a due passi dal Muro di separazione e dal checkpoint di Qalandia, Bet Hanina è anche interessato dal treno leggero che molto di corsa si sta finendo di allestire a Gerusalemme. Treno leggero contestato dall'ANP e da buona parte dell'intellighentsjia palestinese (ma non da tutta) perché unisce le colonie israeliane di Gerusalemme est al centro della città e alla sua periferia occidentale, rendendo dunque impossibile la divisione di Gerusalemme in capitale per i due Stati, israeliano e palestinese. Ebbene, nei lavori dovrebbe essere stato rotto un cavo. Non si riesce ad aggiustarlo da oltre due mesi… Sembra impossibile, nel paese considerato estremamente avanzato dal punto di vista tecnologico.

* – E infine una buona notizia. La mia amica Joharah Baker, più volte citata in questo blog per i suoi articoli intelligenti, acuti, e anche severi, ha vinto un premio giornalistico importante, da queste parti, lo Eliav-Sartawi Award for Middle East Journalism, edizione 2010, per un articolo del 2009 in cui descriveva la sua conversazione con un tassista israeliano di Gerusalemme, su Gerusalemme, sull'esercito, sulla situazione. Un articolo comparso con un titolo perfetto: Familiar Enemies. Jorahah se lo merita, il premio. Mabourk, ya Jo!

December 14, 2010

Richard Holbrooke. In memoriam

Il grande pubblico forse non se lo ricorda più. Ha attraversato la storia d'Europa alla fine del Secondo Millennio, quando – attoniti – tentavamo di fare i conti con una guerra civile nel cuore del Vecchio Continente. Eppure Richard Holbrooke avrebbe meritato posti e attenzione ben più importanti di quelli che le amministrazioni americane gli avevano riservato, dopo il suo ruolo determinante nella mediazione sulla Bosnia Erzegovina. Oggi, dunque, il mio blog va una deviazione geopolitica, perché la memoria è importante, anche quella personale. E io, ai Balcani, continuo a essere affezionata, anche se sembrano ormai sepolti in un angoletto della storia.

Cominciamo dalla notizia. Richard Holbrooke è morto ieri, all'età di 69 anni, a Washington, dopo essere stato operato per una occlusione dell'aorta. Uno dei diplomatici americani più importanti, Holbrooke era stato designato negli ultimi anni rappresentante speciale dell'amministrazione Obama per Pakistan e Afghanistan. Ruolo delicato, difficile, sul quale non dico nulla perché nulla o quasi ne so, lasciando le considerazioni necessarie a Emanuele Giordana, pard e fratello, che sicuramente sul suo blog, Great Game, scriverà prima o poi qualcosa.

Per noi della nostra generazione (sulla cinquantina, poco più poco meno), Richard Holbrooke rimane colui che guidò con pugno fermo la veloce mediazione che condusse alla pace di Dayton del 1995, quella che pose fine al massacro in Bosnia, all'assedio di Sarajevo, alla più grande sconfitta della coscienza europea. Certo, fu una pace di compromesso. Certo, non ci salvò dalla coda tragica del Kosovo. Certo, si poteva fare di meglio, e soprattutto si poteva fare prima. Ma in quel periodo – ce lo ricordiamo tutti molto bene – Richard Holbrooke emerse come un diplomatico di polso, un'apparizione che sorprese tutti, in anni nei quali l'incapacità di fare diplomazia aveva segnato una delle pagine più nere della storia contemporanea europea. Holbrooke, che veniva dall'esperienza del Vietnam, costrinse Slobodan Milosevic a firmare un accordo. Cosa non facile, in quel periodo, in quell'Europa, in quei Balcani. Gliene saremo tutti grati.

Cosa successe dopo, e perché mai un diplomatico così di polso, così decisionista non sia stato premiato dalle amministrazioni di Washington, lo considero un mistero. Il mistero di questi ultimi, poco incisivi decenni di storia contemporanea, in cui a emergere sono i mediocri. Mah. Comunque la si pensi, su Holbrooke, rispetto agli altri era un gigante. Che si fosse o meno d'accordo sulle sue scelte.

Time ha fatto un ritratto interessante, dell'uomo che creò il compromesso di Dayton.

December 13, 2010

La Città entro le Mura

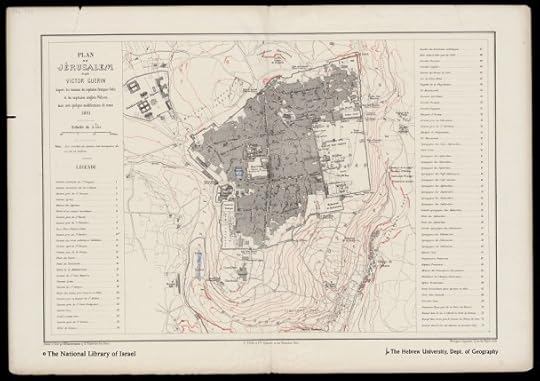

"Mi ricordo ancora [...] l'emozione profonda che mi penetrò quando, dopo un cammino faticoso attraverso monti e valli, per dei sentieri che non erano stati ancora trasformati in strade carrozzabili, intravvidi tutto d'un tratto, dietro l'ondulazione del terreno e arrivato su di un piano roccioso pieno di olivi secolari, le mura, le torri e le cupole di Gerusalemme. Il mulattiere arabo che mi accompagnava esclamò subito, scaricando il suo fucile: al Quds al Quds! (La Santa, La Santa!)". Era il 1880, e a raccontare la sua prima volta a Gerusalemme era Victor Guérin, docente universitario, studioso, esperto di Medio Oriente e Nord Africa. L'esponente di un cattolicesimo francese decisamente imperialista, anche dal punto di vista religioso… Faceva parte di quella schiera di viaggiatori europei che descrissero l'oriente appena tornati nelle rispettive patrie. E a costruire quella percezione dell'oriente che Edward Said bollò – giustamente – come orientalismo. Il braccio culturale del nostro intervento a est del Mediterraneo.

E' lui che ha prodotto la carta che ho messo a illustrazione di questo post. Carta datata 1881, e dunque poche decenni prima della fine dell'Impero Ottomano. La prima cosa che scorge, il nostro viaggiatore ottocentesco, sono le Mura di Solimano il Magnifico, le torri, le cupole. La Città Vecchia, insomma. Anche oggi, a circa un secolo e mezzo di distanza, la Gerusalemme che appare agli occhi dei viaggiatori è una città fortificata. Antimoderna, se si vuole. La città delle Mura. Non quelle antiche, che racchiudono semmai ora "solo" la dimensione religiosa e turistica di uno dei luoghi più contesi del mondo. Dopo un periodo di apertura alla modernità, tra fine dell'Impero Ottomano e inizio del Mandato Britannico, Gerusalemme torna alla dimensione premoderna e si cinge di Mura. Stavolta di cemento. Stavolta ancor più alte. E come succedeva sino al 1873, chiude anche le porte (i checkpoint) che immettono nella città, per proteggersi dall'esterno.

Avrai mai, questa città, la possibilità di aprirsi, di essere moderna non solo per pochi decenni?

(Riflessioni del lunedì mattina, suscitate da un bellissimo regalo, La Terre Sainte di Victor Guérin, appunto, in una bella edizione del 1897)