Paola Caridi's Blog, page 105

October 10, 2011

Succede anche questo, in Egitto

La vedrete mai, questa foto, nella cosiddetta informazione mainstream? E' stata scattata oggi, in Egitto. Ce ne sono anche altre, girando su internet. Così come ci sono video che mostrano la cattedrale di Abbassiya al Cairo, mentre grida contro il generale Tantawi, capo del Consiglio Militare Supremo, e ne chiede la cacciata. Sono migliaia di copti che urlano, e ci sono anche musulmani in chiesa, come testimoniano i tweet degli egiziani musulmani che erano lì, a mostrare solidarietà.

Cos'è successo stanotte al Cairo

La vignetta – come sempre efficace – di Carlos Latuff descrive alla perfezione quello che i 'ragazzi di Tahrir' pensano di quanto è successo stanotte al Cairo. Al centro del Cairo, nella stessa zona in cui – tra gennaio e febbraio, e poi anche nei mesi successivi – si è dispiegato il braccio di ferro tra il regime e il popolo egiziano. Quelli che vengono chiamati "scontri settari" (anche sulla nostra stampa, ovviamente) sarebbero fecondati dal Consiglio Militare Supremo, che nella vignetta sono i due militari che hanno sul berretto proprio la sigla che definisce il consiglio che sta guidando la transizione del paese. SCAF. Sarebbero le alte gerarchie militari a giocare con il rapporto (sempre delicato) tra musulmani e copti. Così come il regime di Hosni Mubarak aveva giocato per decenni con la fede e le fedi, usando i copti come una delle basi di consenso a cui prometteva non solo protezione, ma anche partecipazione limitata al potere. 'Ala al Aswani ha scritto, su questo, articoli illuminanti, chiari, che è possibile leggere ora sul suo La Rivoluzione Egiziana, da poco pubblicata da Feltrinelli.

Stanotte una soglia è stata superata, con i tanti morti degli scontri che si sono avuti tra Maspero, sotto la sede della tv di Stato, proprio sulla corniche, e piazza Tahrir. Una pericolosa soglia che usa ancora una volta i salafiti, l'islamismo letteralista e radicale, perché l'autorità costituita – in questo caso le istituzioni che gestiscono la sicurezza, come l'esercito e la vecchia Sicurezza di Stato a cui è stato cambiato il nome, ma che non è stata epurata – possa spingere sul tasto della "stabilità" e della "sicurezza" del paese. Era già successo, per esempio ad Alessandria d'Egitto, all'inizio del 2011, quando venne compiuto un attentato contro una chiesa copta. Si scoprì poche settimane dopo, a rivoluzione avvenuta, che quell'attentato era stato ispirato dall'allora potentissimo ministro degli interni di Mubarak, Habib el Adly, ora in carcere a Tora e alla sbarra per l'uccisione di circa un migliaio di persone a Piazza Tahrir e in tutto l'Egitto, durante la Thawra.

Dietrologia? Complottismo? Le testimonianze dei giornalisti egiziani, dei blogger (cercate per esempio @alaa su twitter, è stato in giro tutta la notte, ha fotografato i cadaveri nelle morgue, ha partecipato alla manifestazione musulmani e cristiani insieme), dei ragazzi di Tahrir, di chi c'era, confermano che al Cairo, stanotte, è successo qualcosa di analogo. A leggere i tweet – come ho fatto questa notte – si disegna un quadro chiaro e fosco a un tempo. Un quadro preoccupante, che non si può definire semplicemente come l'emergere di una divisione settaria in Egitto. E' tutto, come sempre, molto più complesso, e arabist – in questa analisi a caldo, con quella dose di passione che non guasta – centra come sempre tutti i nodi. Tra le tante testimonianze che ho letto, però, quella di Hani Bushra mi è sembrata non solo la più efficace, ma allo stesso tempo la più preoccupante. La testimonianza di un egiziano copto, circondato da qualche decina di scalmanati, poi salvato dall'esercito, che però veniva istigato da gente della Sicurezza centrale (il nuovo nome della vecchia, famigerata Amn el Dawla) spiega questo uso del mob, della massa di manovra, da parte di chi vuole poi assicurare stabilità e ordine.

Questo che segue è solo uno stralcio di un racconto molto più lungo, e che dà numerosi, altri spunti sui quali pensare:

We reached the officer (rank of general), and the first thing that I did was to show him my U.S. passport and told him that I am now under his protection. I told him that I was attacked because I was a Christian. One of the men who is a policeman but wearing civilian clothing began to talk to the general that I was a Christian and that I institigated the mob to attack me and that I am carrying weapons in my bag. The officer, who had seen my passport, told him to shut up. This policeman in the civilian clothing seemed to be the coordinator between the mob and the police.

The general pushed me back behind the cordon of CSF soldiers, but I wanted to get my phone back, and so I went out again. The person who had stolen my phone was right there, and I told the general that I wanted my phone back.

As I was talking to the general, a group of policemen were around me, one of them was behind me poking my butthole with his stick. I turned around and said that if you want to fuck me in the ass, you should be man enough to fuck me in public. At that point the policeman in civilian clothing who had earlier clashed with me called me a liar, and the general once again told him to shut up.

I was assigned a young officer to protect me. My phone was gone, and they wanted to protect me until it was safe. I met two young officers, a first and second lieutenants, who were very respectful and were concerned for me. I told them that I hope that when they grew in their rank, they would always remain this professional. They were so nice that one of them let me use his phone so that I can call Happy and tell him that I was okay.

Un breve addendum sui precedenti. Il Consiglio Militare Supremo è stato, nelle settimane precedenti, al centro di una pressione che non è più venuta solo da Piazza Tahrir (e cioè da chi ha fatto la rivoluzione), ma anche dai partiti e dai movimenti che dalla rivoluzione in poi si sono creati. La pressione ha un solo obiettivo: il passaggio dei poteri dai militari a un'autorità civile. Lo hanno detto chiaro e tondo i sette possibili candidati alla presidenza, che su questo punto si sono uniti (e ci sono tutti, compreso Amr Moussa…). Lo hanno detto chiaro e tondo i partiti, compreso quello che è nato dai Fratelli Musulmani, quando hanno chiesto il cambiamento della legge elettorale che il Consiglio Militare Supremo aveva deciso, verticisticamente. Solo due giorni fa, lo SCAF aveva deciso di modificare l'articolo 5, contestato da tutti, e di cedere alle pressioni. Neanche 48 ore dopo, il Cairo viene percorso da sangue e violenza. E tutti, giornalisti e testimoni, parlano della repressione da parte dell'esercito, che viene accusato di esser passato con i veicoli sopra i manifestanti, di aver sparato proiettili veri, e non solo lacrimogeni. Una reazione sovradimensionata, sulla quale le associazioni per la difesa dei diritti civili, e non solo loro, si stanno interrogando.

La storia, ancora una volta, è molto più complessa di uno scontro tra cristiani e musulmani. I ragazzi di Tahrir ripetono che la lettura è: esercito contro manifestanti, e non musulmani contro cristiani.

Per la playlist di oggi è difficile scegliere un brano. Mi è venuta solo in mente la Messa laica per don Tonino Bello di Michele Lobaccaro. Sul web, per ora, è possibile ascoltare solo Donna di Frontiera, che mi sembra perfetto. Tutto l'album Un'ala di Riserva, a cui hanno partecipato tra gli altri anche Franco Battiato, Nabl Ben Salameh, Caparezza, è bellissimo.

October 9, 2011

La prigione di Abramo

Questo è Abramo. Meglio: questa è la tomba di Abramo, che assieme a quelle degli altri patriarchi si trova a Hebron. Al Khalil, per i palestinesi. Abramo, Avraham, Ibrahim. Sempre lui, il profeta che dovrebbe riunire le tre religioni del Libro, e che le tre religioni amano e rispettano. Abramo è lontano da Sara, da Isacco, da Rebecca. E' rinchiuso dentro un locale circondato da muri e da grate. Da una parte, c'è la moschea Ibrahimiyya, la più importante in Palestina dopo la gerosolimitana Al Aqsa. Dall'altra, c'è la parte ebraica del tempio. In mezzo, c'è Abramo, in una sorta di cella. E c'è anche una porta che divide le due parti, la parte musulmana dalla parte ebraica. Una divisione che data dal 1994, da quando – il 25 febbraio, alla preghiera dell'alba, nel mese di ramadan – il colono israeliano radicale Baruch Goldstein cominciò a sparare all'impazzata sui fedeli musulmani. Ne uccise 29, prima di essere ucciso a sua volta. Da allora, si decise di dividere la Tomba dei Patriarchi dalla Moschea Ibrahimiyya. Dove, peraltro, non si può più fare la chiamata alla preghiera dal minareto, la adhan, sin dal 1999. Dodici anni senza la chiamata alla preghiera.

E Abramo? Abramo è lì, in mezzo. Come un ostaggio. Ed è la domanda che, tra Gerusalemme e Hebron/Khalil, molte persone si fanno. Perché Abramo, anzi, perché un profeta deve essere imprigionato? Anzi, perché Dio, che è ubiquità, onnipresenza, immensità, è costretto – qui, in una terra definita santa – dentro vere e proprie celle? Perché la fede viene sequestrata da ciò che fede non è? E' come se Abramo fosse la rappresentazione degli uomini e delle donne che vivono su questa terra, delimitata – per forza o per volontà – da confini e da Muri.

Ce sono forse troppe, di sacre pietre, o di pietre a cui viene dato – forzatamente, spesso – il crisma della santità. Pietre che sante sono solo per alcuni. E poi pietre che sante vorrebbero essere, solo per poter entrare nel prosaico contenzioso territoriale. Sono le pietre che offuscano Dio, perché coprono l'Uomo.

Notizie della settimana: dopo la moschea bruciata in Galilea, ieri è toccato alle tombe cristiane e musulmane di due cimiteri di Jaffa. Price tag, lo chiamano. Mi chiedo come si potrebbe tradurre. In questo caso, l'occhio per occhio non riesce a spiegare quello che è accaduto. Nessuna vendetta: non c'era stato un attacco alle sinagoghe, prima.

October 6, 2011

Trent'anni dopo, il 6 ottobre

Non è un giorno qualsiasi il 6 ottobre, in Medio Oriente e in Nord Africa. Tanto meno lo è oggi, sia perché sono passati esattamente trent'anni da quando Anwar el Sadat venne assassinato durante la parata militare che celebrava un altro anniversario, la vittoria nella guerra del 1973 contro Israele. Sono passati trent'anni dall'eredità controversa e contraddittoria di Sadat. Sono passati anche trent'anni da quando Hosni Mubarak (nella foto degli archivi di Al Ahram assieme a Sadat) si trovò presidente. Presidente in parte per forza di cose, visto che era stato già scelto come vice di Sadat, in parte per caso, visto che dovette succedere da un ora all'altra a una personalità così istrionica come l'uomo della pace di Campd David e dell'apertura liberista dell'Egitto.

A trent'anni di distanza, l'eredità di Anwar el Sadat continua a essere controversa. Mentre, alla presidenza, non c'è più Hosni Mubarak, detronizzato da una rivoluzione che sta vivendo – in queste settimane – una fase dura, delicata a confusa. Intanto, scrivono i testimoni, da due giorni i caccia sorvolano il Cairo, per ricordare il 6 ottobre. Ma quale 6 ottobre? Quale anniversario si celebra, oggi, in Egitto?

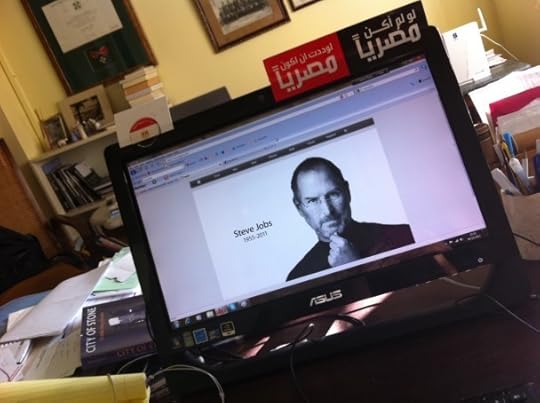

Il macintosh di Margit

La prima volta che vidi una creazione di Steve Jobs non fu in Italia.

E' stato a Budapest. Per l'esattezza, a Pest, nel cuore della Pest dei primi del Novecento, accanto all'accademia di musica dedicata a Franz – o meglio Ferenc – Liszt. Era un Macintosh, uno strano oggetto, per me. Faceva bella mostra di sé – ovviamente – sulla scrivania della mia amica Margit, che aveva una galleria di arte contemporanea in una deliziosa piazzetta a due passi dai grandi viali. Eravamo nello stesso condominio, un palazzo enorme, austero, con una grande corte e i larghi corridoi su cui si affacciavano le porte. La porta del mio piccolo appartamento. E la porta della sua sorpendente galleria. Si era laureata da poco in economia, alla facoltà di Budapest, la stessa da cui sono usciti alcuni degli alti dirigenti ungheresi di oggi, e degli allora giovanissimi dissidenti.

Era il 1991. La cortina di ferro era caduta da poco, e Budapest stava esprimendo il meglio di sé. Vivacità culturale, librerie dove si leggeva, si creava, si faceva politica culturale. Una rivista letteraria aperta da adolescenti e giovanissimi. E i vecchi dissidenti che uscivano finalmente allo scoperto, così come i loro samiszdat, finalmente degni di una pubblicazione un po' meno precaria di un foglio clandestino. Per molti degli italiani, invece, gli ungheresi (come i polacchi e i cecoslovacchi) avevano su di sé uno stereotipo simile a quello che gli arabi si portano sulle spalle da molti anni. Dei poveracci, usciti dal comunismo, per nulla moderni. Eppure, Margit aveva un macintosh, si era laureata sul marketing dell'arte contemporanea, e tentò vanamente di convincermi che il Macintosh era meglio dei computer che usavo io. Quelli che, allora, si chiamavano gli IBM-compatibili.

Non le diedi retta, alla mia amica ungherese che mi stava dando lezioni di modernità, e continuai con i computer per la massa. Quelli che sembravano facili (ma era di certo più facile il Macintosh), quelli che non davano problemi di compatibilità tra di loro, quelli che – insomma – "tutti ce l'hanno". Se penso, però, alla Apple, a Steve Jobs, a quello che ha creato, non posso non appaiarlo a un palazzone di Jokài Ter, a Budapest, a Margit, a un popolo curioso e aperto alla bellezza di un mondo possibile.

Confesso che da parte mia, invece, ho continuato così, sino ad ora. Non ho mai comprato un computer della Apple, pur ammirandoli sempre. Sono rimasta vecchia, e non mi sono fatta portare dalla mia amica Margit. Ho invidiato i miei amici grafici e fotografi che usavano i computer della Apple. Ma allo stess tempo ho sempre sostenuto che il genio fosse lui, Steve Jobs. Genio per anni riservato a una nicchia di cultori, se paragonati a tutti gli altri utenti dell'informatica di massa. Sino a che, un giorno, un altro mio amico non mi ha convinto che sull'IPhone non potevo. Non potevo non cedere. Ci ho pensato per mesi, e poi ho fatto quel grande passo che avrei dovuto compiere esattamente vent'anni prima. E così ho capito finalmente, appieno, la grandezza di Steve Jobs. E' riuscito a semplificare ciò che non è semplice, a entrare nella mia testa e capire i processi della mia mente, quando sono di fronte a un oggetto così complesso. Un oggetto complesso, bello e piacevole. Perché l'estetica ha la sua parte.

October 5, 2011

Città senza piazza

Mi sto ri-leggendo uno dei testi fondamentali per capire cos'è successo a Gerusalemme, in questi ultimi, cruciali decenni. Lo ha scritto uno dei primi gerosolimitani israeliani che ho intervistato, poco dopo essere arrivata in città, oltre otto anni fa. Meron Benvenisti non è solo un uomo che ha amato questo luogo. E' soprattutto un uomo per il quale gli abitanti di questa città hanno tutti un viso. Ci sono, esistono, e hanno lasciato traccia nella lunga storia di Gerusalemme. Benvenisti è stato il vicesindaco del sindaco israeliano più famoso, Teddy Kollek, il sindaco della teoria del mosaico, colui che ha pensato e realizzato l'espansione demografica israeliana nelle aree ancora non edificate di Gerusalemme est.

Nel suo City of Stone, Benvenisti spiega com'è cambiata Gerusalemme, dal 1967 in poi.

"Political decision makers have set as their own objective the wholesale alteration of the image of Jerusalem, and they have succeeded in fashioning it into an environment consonant with the desires of the Jewish collective. In so doing, they have altered Jerusalem's character to such a degree that it is no longer the city that has for generations been etched on the imagination and consciousness of hundres of millions of people. The character of this once-distinctive urban entity has been so blurred that those entering the city do not feel they have reached their destination: the compact city, perched on a hilltop and bodered on all sides by deep valleys, its houses and walls composing a single block, standing out from the surrounding pastoral scene. That city is no more."

Non è nostalgico, Benvenisti, in questa descrizione. Anche se può apparirlo, a una prima, superficiale lettura. Benvenisti pone un problema che mette assieme la concezione urbanistica di Gerusalemme con il posto che nella città hanno i suoi abitanti. Tutti i suoi abitanti, israeliani e palestinesi. L'espansione demografica israeliana degli ultimi decenni (l'esempio dell'insediamento di Gilo e delle 1100 unità abitative approvate dal ministero dell'interno è solo l'ultimo evento registrato dalla cronaca) ha cambiato inesorabilmente il senso della città. Una città, per esempio, in cui è difficile – se non impossibile – pensare a un centro, a un fulcro. A una piazza. Una piazza che non sia religiosa, ma laica, civile, condivisa.

Persino la Città Vecchia – centro e fulcro par excellence – è diventata, con gli anni, terreno di pastura per i pellegrini e i turisti. Luogo altro dallo svolgersi della vita vera, nonostante – dentro le antiche Mura di Solimano – vi siano ancora ritmi quotidiani, tradizionali, antichi. La distesa ormai enorme di palazzi, tutti bianchi, in gran parte senza grandi aspirazioni di carattere architettonico, chiusi in una dimensione da dormitorio e periferia anonima, ha cambiato non solo l'aspetto estetico della città.

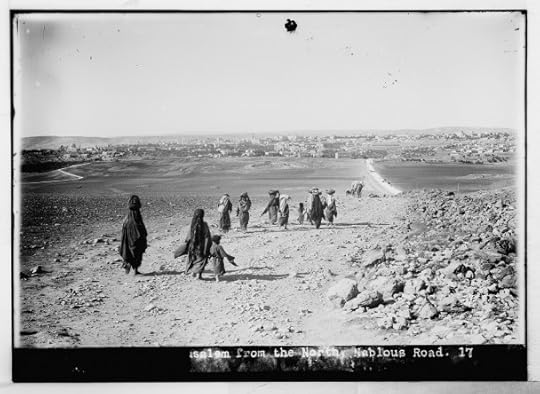

Città non più iconica, come quella che tutto d'un tratto scorgevano i pellegrini dell'Ottocento, gli orientalisti, gli europei colti (e poco attenti alle umane sorti degli abitanti). Di quella città, immortalata in questa foto conservata alla Library of Congress e descritta quasi con le stesse parole usate da Benvenisti anche nell'Ottocento, non rimane nulla. Se non la cartolina. Ma non è più il polo centripeto che attirava i villaggi un tempo palestinesi della cintura, vera e propria riserva di cibo per la città, ora tutti inglobati nei confini del municipio di Gerusalemme e dei quartieri della periferia.

L'arrivo a Gerusalemme, da Tel Aviv, è l'arrivo attraverso un corridoio. Soprattutto se si prende l'autostrada 443 che corre dentro la Cisgiordania ma che ai palestinesi è consentito percorrere per soli circa 30 chilometri. Dentro un corridoio fatto da un'autostrada a tratti chiusa da muri, a destra e a sinistra. E quando non sono muri sono reticolati. C'è un ricordo, che sale alla gola. L'arrivo a Berlino Ovest, partendo dall'allora Germania occidentale, da Amburgo, percorrendo quelle centinaia di chilometri di Germania est su di un treno che non fermava alle stazioni, ma le vedeva solamente scorrere come se quel panorama fosse semplicemente il fondale di un viaggio da incubo. Un treno chiuso, che arrivava poi, di sera, in una Berlino illuminata a giorno, tra binari, scambi, muri. Fine del viaggio. Willkommen, benvenuti nell'isola.

Era il 1989, prima della caduta del Muro, e Berlino ovest era un'affascinante isola, un recinto in cui razzolare era bello e vivace. Il ricordo, però, non è di quelli che lasciano un bel sapore in bocca. La Berlino della vivacità culturale non era un luogo dell'anima. Era lo specchio costante, senza sosta, di una situazione intollerabile. Anche quando, seduti all'affascinante Martin-Gropius-Bau, si guardava dall'altra parte del parcheggio e si scopriva che semplicemente lì, dall'altra parte, dietro quel muro basso, c'era l'est e un altro mondo. Berlino era triste, allora. Incompiuta. Lo è anche Gerusalemme.

Mi sono andata a rileggere Benvenisti perché una mia cara amica, che mancava da cinque anni da questa città, mi ha confessato che non si raccapezza più. E che, soprattutto, ci sono "tante case nuove, tanti palazzi". Una frase del genere si può interpretare in due modi. Gerusalemme cresce, ed è una nota positiva. Oppure Gerusalemme si allarga, ma non cresce. E questa è tutta un'altra storia.

Il brano per la playlist di oggi è lo stesso del post precedente. La grande Stella d'Oriente, Umm Kulthum, canta uno dei suoi brani più belli, Al Atlal. I versi di Ibrahim Nagi sono altissima poesia: sulla Rete ho trovato questa traduzione in inglese e francese.

Questioni di sicurezza…

Non è il primo episodio. Non è la prima volta che succede. Una volta – ero presente – è successo nell'incontro annuale del premier israeliano con la stampa estera. Stavolta, però, la reazione dell'Associazione Stampa Estera (la FPA) a Gerusalemme è stata pesantissima. Molto più pesante, nei toni della lettera aperta, di quanto era successo nelle precedenti occasioni. Tanto è vero che oggi ne parla anche Haaretz. La notizia: un cameraman di Al Jazeera è stato costretto a denudarsi, durante la perquisizione di rito della sicurezza israeliana, prima di intervistare il presidente Shimon Peres. Stavolta la FPA parla apertamente di razzismo nei confronti dei giornalisti arabi. L'intervista, ironia della sorte, era stata chiesta dallo stesso Peres dopo l'incendio della moschea nel nord di Israele, in Galilea, che si ritiene sia stata compiuta da estremisti ebrei.

Ecco il testo della lettera:

The Foreign Press Association demands that Israeli Authorities immediately cease undressing foreign and Arab journalists at official events.

This outrageous policy is an affront to common sense, an assault on human dignity and a blight upon the state of Israel. It simply must stop.

The latest outrage occurred earlier today when an Al Jazeera cameraman was asked to remove his pants upon arrival for an interview with President Shimon Peres _ an interview that came at the invitation of the president himself to criticize anti-Muslim violence! The explanations we have received – that such inspections are necessary for Arab journalists – are deeply troubling in a country that bills itself as the Middle East's only democracy.

It is not the first time this has happened. This pattern has existed for years and has become more entrenched and aggressive over the past year.

We respect Israel's need to maintain tight security. But when there is so much technology available to scan both people and their belongings, such practices cannot be justified and have nothing to do with security. The truth is darker and sadder: This lamentable policy combines blatant racism with systematic and ham-handed media harassment.

Sadly, by now we expect nothing better from the Shin Bet. Frankly, we have ceased hoping that the Prime Minister's Office – scene of some of the most persistent abuses – will intervene. But it is deeply disappointing that this policy is also accepted and enabled by the office of Shimon Peres – a Nobel Peace Laureate and outspoken advocate of human rights and progressive thinking. We respectfully call on the President to use the influence of his office to end this abomination.

Nella playlist di oggi, ci sta bene un brano arabo. La grande Stella d'Oriente, Umm Kulthum, canta uno dei suoi brani più belli, Al Atlal. I versi di Ibrahim Nagi sono altissima poesia: sulla Rete ho trovato questa traduzione in inglese e francese.

October 4, 2011

I messaggi di Panetta

Non succede spesso che un segretario alla difesa statunitense invii così tanti messaggi in così poco tempo. Non succede spesso che un politico esperto, del calibro di Leon Panetta, esterni messaggi politici così poco in linea con l'aria che si respira non solo nel Congresso americano, ma anche all'interno dell'amministrazione Obama. Eppure così è successo. Panetta, ex capo della Cia e ora segretario alla Difesa, ha lanciato molti sassi nello stagno della politica americana in Medio Oriente. E questi sassi nello stagno sembrano diretti anche a chi, all'interno del mondo politico americano, tra il Congresso, la Casa Bianca e i ministeri, ha spinto perché gli Stati Uniti facessero la voce grossa nei confronti dei palestinesi. Il bersaglio di Panetta sembra soprattutto la linea che dice: o i palestinesi ritirano la richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina e ritornano a più miti consigli, oppure noi tagliamo i fondi. Muro contro muro, insomma.

Prima di partire per il suo tour mediorientale, invece, Panetta dice esattamente il contrario. Dice a Israele: non si può pensare di sostenersi in Medio Oriente, nel pieno della Primavera araba, solo con lo strumento militare. Con l'idea, dunque, che la potenza militare israeliana – che è tale perché sostenuta dall'alleato americano – possa salvare Israele e farle attraversare il periodo più difficile e confuso della storia del Medio Oriente dell'ultimo mezzo secolo.

Un ballon d'essai decisamente sorprendente, per un segretario alla Difesa, politico di lunga esperienza, e per giunta ex capo della CIA…

In a blunt assessment made as he was traveling to Israel, Panetta said the ongoing upheaval in the Middle East makes it critical for the Israelis to find ways to communicate with other nations in the region in order to have stability. "There's not much question in my mind that they maintain that (military) edge," Panetta told reporters traveling with him. "But the question you have to ask: Is it enough to maintain a military edge if you're isolating yourself in the diplomatic arena? Real security can only be achieved by both a strong diplomatic effort as well as a strong effort to project your military strength."

E non sono affermazioni estemporanee, quelle che hanno preceduto la partenza di Leon Panetta dagli Stati Uniti in direzione Medio Oriente e Nord Africa. Oggi Panetta sarà al Cairo, a pochi giorni dalla visita in Egitto del segretario di Stato Hillary Clinton, che in una delle fasi più delicate e complicate della transizione egiziana, mentre tutti i movimenti che hanno partecipato alla rivoluzione aumentano la loro pressione sul Consiglio Militare Supremo, ha pensato bene di esternare il suo appoggio alle alte gerarchie militari… Il segretario alla difesa, dicono fonti del Pentagono citate dalla France Presse, sarà invece più cauto: He will also "encourage the transitional government to take the necessary and irreversible steps to clear the way for democracy," said a senior defence official, who spoke on condition of anonymity.

Dopo aver incassato l'interessato sostegno del turco Recep Tayyep Erdogan, Panetta ha detto che non si risolvono i problemi tagliando i fondi all'Autorità Nazionale Palestinese, come ha deciso il Congresso. Fondi che, in effetti, sono già stati congelati. E a rischio è anche un programma sanitario da 85 milioni di dollari: la domanda è, a questo punto, perché mai dovrebbe saltare un programma sanitario, sulla questione del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'ONU? Chi deve pagare per una richiesta di questo tipo? E i malati palestinesi, a questo punto, dove dovrebbero farsi curare? Immagino negli ospedali più vicini, quelli israeliani.

A questo punto, una riflessione sull'amministrazione Obama. Le frasi di Panetta sono molto interessanti, ma è difficile capire dove si voglia arrivare. Panetta esprime, ancora una volta, la compresenza di due linee e di due scuole di pensiero all'interno dell'amministrazione? Oppure Panetta fa la parte della colomba in una strategia che prevede bastone e carota nei confronti degli arabi, e in particolare dei palestinesi? Le due risposte non sono in alternativa, certo. Ma le affermazioni di Panetta segnalano, in ogni caso, un disagio profondo in alcuni circoli democratici, a Washington. E anche un po' di disagio nei circoli militari. Il muro contro muro non facilita le cose agli americani in Medio Oriente. Per nulla… E la risposta a distanza di Erdogan, che condivide con Panetta l'idea che Israele si stia isolando, vuol dire una sola cosa: gli USA non possono sottovalutare non solo quello che sta succedendo a sud di Israele, ma anche a ovest e a nord. Inasprire ancor di più i toni con la Turchia – non solo per la questione della Freedom Flotilla, ma anche con la storia dei sondaggi per la ricerca del gas che coinvolge Cipro – non aiuta nessuno. Non aiuta Israele. E non aiuta di certo Washington, che nel teatro mediorientale – è meglio non dimenticarlo – ha ancora parecchie truppe. L'alleanza con Israele è solida, non c'è dubbio, ma è probabile che al Pentagono qualcuno pensi che non si può sacrificare – per quest'alleanza – il rapporto con la Turchia.

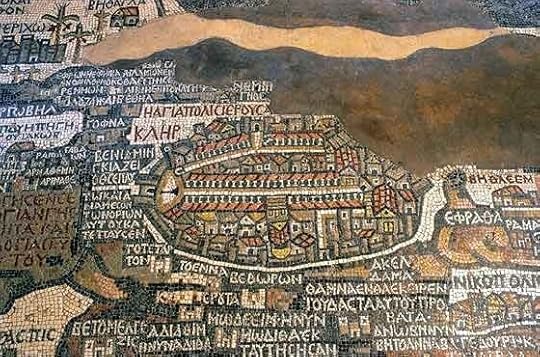

L'immagine è la Mappa di Madaba.

October 3, 2011

Gerusalemme, il mito e la musica

Con Gerusalemme, la pop culture si è esercitata molto. Non solo quella antica, dei pellegrini che tornavano e raccontavano e magari romanzavano. Ma anche quella di questi nostri tempi. Dopo una velocissima ricerca, ho scoperto che canzoni su Gerusalemme le hanno scritte anche Emerson Lake & Palmer (veramente brutta), Sinead O'Connor (ancora nel periodo contro tutti), e dei giovanissimi U2 (raccomando la visione di questo live del 1982). In generale, Gerusalemme è troppo evocativa, troppo carica per riuscire a far produrre qualcosa che non abbia, dentro di sé, una carica mitologica tanto imponente da disturbare la creatività. Troppo evocativa, troppo mistica, troppo identitaria, troppo politica.

Fatte salve le dovute differenze, è solo nelle canzoni palestinesi e israeliane che Gerusalemme – pur continuando a essere il mito per eccellenza – riacquista una dimensione quotidiana, urbanistica, umana. Persino "Gerusalemme d'oro", la canzone di Naomi Shemer scritta nel maggio 1967 e cantata – non a caso – dai paracadutisti israeliani al Muro del Pianto, quanto poche settimane dopo l'uscita del brano della Shemer conquistarono la città durante la Guerra dei Sei Giorni, parla di alberi, di profumi… E lo stesso succede con i due brani di Fayrouz, i principali della playlist immaginaria della musica araba non solo su Gerusalemme, ma soprattutto su Palestina e palestinesi. Parla di una Gerusalemme reale, seppur concentrata sulle fedi, Zahrat el Madaeen, Il Fiore delle città. Parla ancor di più di una Gerusalemme reale, soprattutto di strade, finestre, vita quotidiana al Quds al Atika.

La musica araba non si è mai dimenticata di Gerusalemme, neanche nelle canzonette. Un esempio su tutti: Al Quds al Ardina, di Amr Diab, cantante egiziano paragonabile, forse, al primo Eros Ramazzotti. Canzone militante, uscita durante la seconda intifada, un piccolo esempio che fa comprendere quanto Gerusalemme e la questione palestinese – usate o abusate che siano – non sono fuori dalla pop culture. Anzi. Gerusalemme l'hanno cantata non solo i poeti arabi, ma pure i solisti dei tempi belli della canzone araba, e i nuovi come Kathem al Saher, Julia Butros, persino Nawal el Zoghbi.

D'altro canto, a girare per strade e mercati, nelle capitali arabe così come nelle cittadine e nei villaggi della regione, un'insegna che parla di Al Quds, una foto della Cupola della Roccia, un tappetino col disegno della moschea di Al Aqsa lo troverete sempre. A ogni angolo. Che sia mito politico, mito religioso, oppure anello importante nella costruzione di un'identità.

Visto che la playlist, stamattina, è più che abbondante, finisco con un consiglio per la lettura. Palestine, Israel and the Politics of Popular Culture, curato da Rebecca L. Stein e Ted Swedenburg, Durham & London, Duke University Press, 2005.

Dovrei parlare della moschea bruciata questa notte in Galilea, vicino a Rosh Pina. Purtroppo non è la prima moschea attaccata, in questi anni. Così come, in questi giorni che precedono la raccolta delle olive, i coloni israeliani in Cisgiordania hanno bruciato e bruciato e distrutto e sradicato olivi e oliveti. Nell'indifferenza generale. Preferisco parlare di Gerusalemme e pop culture. Per il resto, cercate su Google. Che ne so: per esempio, potete mettere come parole chiave mosque, arson, palestinian, settler, price tag. Oppure, olives, West Bank, settlers, price tag.

October 2, 2011

Il congresso della nuova società politica (araba)

Confesso che oggi, ma soprattutto domani, non vorrei essere qui a Gerusalemme. Vorrei essere a Tunisi.

Domani si apre il terzo meeting dei blogger arabi, a due anni dal precedente, che si era tenuto a Beirut nel 2009. I numeri e le date dicono, già da subito, che i blogger non sono nati quando i giornalisti (italiani) se ne sono accorti, e cioì nel 2011. I numeri e le date dicono anche che la riflessione interna, sul ruolo e sulle prospettive della comunità dei blogger, data da almeno tre anni. Dal primo meeting dei blogger della regione. Conclusione: una (piccola) società politica c'era già, prima delle rivoluzioni del 2011. E ora deve ragionare proprio sulla Primavera araba, sull'epopea e ora sulle sempre più evidenti difficoltà di tradurre l'epopea rivoluzionaria nelle democrazie nazionali. Due anni fa il loro meeting di Beirut fu importante per loro, e per quei pochi aficionados che li seguivano a distanza. Ora, ciò che uscirà dal meeting sarà importante per la democrazia in fieri dei propri paesi.

Difficoltà a parte, di cui i blogger mi sembra siano i primi a essere ben coscienti, è senza dubbio bello che il congresso si tenga a Tunisi. Come se tutto fosse tornato al luogo originario, al paese in cui – primo tra tutti i paesi arabi – una comunità di internauti/dissidenti si è sviluppata all'ombra dell'autocrazia di Ben Ali. Quando intervistai Sami Ben Gharbia col mio questionario sui blog arabi, nel 2005, era in esilio in Europa, e il suo sito era oscurato in patria, in Tunisia. Ora mi sembra di capire che sia tra gli organizzatori… Un cambio epocale, non solo del suo destino individuale. E il cambiamento è ancor più evidente nel rapporto con la sponda nord e la comunità internazionale: sotto l'autocrazia di Ben Ali venne infatti organizzato, proprio a Tunisi il WSIS, il summit mondiale sull'ICT, sull'information technology, che l'Onu volle pervicacemente tenere nel novembre del 2005. Nonostante la richiesta di boicottaggio del vertice, proprio in considerazione della stretta censura del web esercitata dal regime tunisino (ne fece le spese anche la mia Lettera22, tanto per confermare – anche – da quanto tempo ci occupiamo di queste cose…). Ospitare il summit sull'information technology, in un paese dove la censura bloccava internet, non sembrava proprio un modo per spingere Ben Ali a più miti consigli, nei confronti della sua dissidenza e di quel mondo che cercava nel web la propria agorà politica.

Sono passati sei anni, mese più mese meno, da quel novembre 2005. La tempesta del Secondo Risveglio arabo, di una nahda versione Terzo Millennio, ha spazzato via il regime di Zine el Abidine Ben Ali e della famiglia Trabelsi. La Tunisia è alla vigilia delle elezioni più importanti degli ultimi decenni, con tutte le difficoltà che porta una transizione. Non sembra, dunque, casuale che i blogger arabi si riuniscano a conclave proprio a Tunisi e proprio ora. E che solo la prima sessione, quella di domani, sia pubblica. E' un vero e proprio conclave, della nuova società politica araba. Bisognerebbe ascoltarli, e capire cosa vogliono per il futuro loro e dei loro paesi. Forse, ancora una volta, qualche nostro stereotipo cadrà, si scioglierà al sole del Nord Africa. Almeno, me lo auguro.

Intanto, seguite il meeting su twitter. Il tag è semplice, efficace, come lo sono sempre questi ragazzi. #AB11

Un titolo per la playlist? Stamattina è difficile. E allora diamone due. Una, sicuramente a sorpresa è The Way the Were, Barbra Streisand. E' un brano della mia generazione, in onore degli idealisti senza pre-giudizi, di quelli che vengono tacciati di essere visionari e ingenui. E poi una canzone egiziana (sdolcinata?) con le immagini epocali della rivoluzione del 25 gennaio. Ehlam maaya. Tanto per non dimenticare che gli internauti sono di carne e ossa, e non stavano a casa davanti al computer. E infine, il master, Rayes LeBled di El General, un brano che il rapper tunisino ha scritto, cantato e messo in rete prima della rivoluzione… Un rap contro Ben Ali, quando Ben Ali era ancora al potere. Rayes Lebled, il rais del paese.