Paola Caridi's Blog, page 101

December 3, 2011

E' l'islam politico, bellezza…

In principio fu la vittoria di Hamas nel gennaio 2006. E non la vittoria del FIS algerino di 14 anni prima. Il (parziale) successo dei Fratelli Musulmani nel primo turno delle defatiganti e lunghe elezioni egiziane non va legato a quello che è successo nel 1991-92 in Algeria. Bensì a quella svolta partecipazionista dell'islam politico riformatore che si è realizzata soprattutto a partire dal 2005. Deve, cioè, essere inserito in un percorso che ha avuto la sua tappa più importante nell'inattesa vittoria del movimento islamista palestinese alle consultazioni politiche di cinque anni fa.

Non è un caso che tra le prime reazioni alla buona performance del Partito Libertà e Giustizia, formazione che è diretta filiazione dell'Ikhwan egiziano, ci sia stata quella di Moussa Abu Marzouq, il numero due del bureau politico e lo stratega di Hamas. Abu Marzouq avrebbe detto che "il popolo egiziano darà fiducia ai deputati che ha scelto e che il popolo egiziano continuerò a stare accanto al popolo palestinese così come ha fatto nella sua storia". Una frase che, in un certo modo, rompe un modus operandi che Hamas ha mantenuto per decenni: mai immischiarsi nei fatti interni ai paesi arabi. Se Abu Marzouq ha espresso una sostanziale soddisfazione per il successo dei Fratelli Musulmani, non è solo perché il movimento islamista ha i suoi problemi riguardo alla scelta del posto in cui poter insediare il suo ufficio politico, ma anche perché Abu Marzouq condivide con la Fratellanza Musulmana egiziana la svolta partecipazionista del 2005.

L'Ikhwan, infatti, corse alle elezioni politiche egiziane dell'autunno 2005, conquistando ben 88 seggi attraverso candidature formalmente indipendenti, prima che Mubarak chiudesse i seggi nei turni successivi per evitare che la gente andasse a votare, nel silenzio colpevole dell'Occidente. Pochissime mesi dopo, anche Hamas corse per le politiche palestinesi, scegliendo però di presentare candidati forti e senza limitarne il numero. Vinse la maggioranza al parlamento palestinese, a differenza dei Fratelli Musulmani, che decisero di partecipare con un numero limitato, per non spaventare l'Occidente.

Dopo cinque anni, e la caduta di Mubarak, l'Ikhwan ha continuato sulla falsariga della svolta partecipazionista, presentandosi però come un competitor a tutto tondo. Pragmatico come sempre, e per questo estremamente cauto.

L'analisi di Khalil al Anani, che oggi su Al Masri el Youm ha fornito un quadro puntuale del comportamento della Fratellanza Musulmana, spiega perché l'Ikhwan ha sì pungolato il Consiglio Militare Supremo nelle ultime settimane, dopo l'approvazione degli emendamenti costituzionali che limitano in sostanza l'autorità politica a favore di un ruolo senza contrappesi delle forze armate. I Fratelli Musulmani, però, hanno anche deciso allo stesso tempo di non seguire del tutto la protesta di Tahrir. E di rispondere in questo modo alla richiesta di una parte dell'elettorato di essere tranquillizzata sul futuro prossimo del paese. La scelta dell'Ikhwan, insomma, è quella di un compromesso nel passaggio dei poteri dall'autorità militare a quella civile. Sperando, certo, che il gioco riesca, perché i militari non sembrano proprio propensi a cedere presto il potere, e soprattutto a cederlo tutto: la loro strategia sembra sempre di più quella – vecchia – di conservare il potere che l'esercito turco ha conservato sino a che non è arrivato il governo islamista di Erdogan.

L'Ikhwan, dice Anani, ha deciso una linea elitaria a scapito di una linea popolare. Può sembrare un paradosso, visto quanti voti ha ottenuto il Partito Libertà e Giustizia. E invece è un approccio interessante, quello di uno degli analisti più acuti dei movimenti islamisti: l'Ikhwan ha scelto le elezioni a scapito della spinta popolare, molto popolare che arriva da Tahrir, dove la media borghesia ha ceduto spazio e protesta ai ceti più disagiati e meno protetti. Al popolino, si sarebbe detto un tempo in Italia.

Tornando alle dinamiche di palazzo, se in Egitto fosse in corso solo l'inizio di un braccio di ferro tra Ikhwan e vertici militari, tutto sarebbe molto più facile da comprendere. C'è però la variabile salafita, che ha colpito quella fascia di analisti che di Medio Oriente e Nord Africa si occupano a corrente alternata. Non era difficile da prevedere un successo salafita, tanto è vero che la Fratellanza Musulmana dai salafiti ha preso subito le distanze, e soprattutto non ha fatto con loro un accordo elettorale, fallito alcuni mesi fa. I motivi sono vari. Anzitutto, i salafiti sono cresciuti all'ombra del regime di Mubarak (come spiega bene Aswani in molti suoi articoli). Le loro tv non sono mai state chiuse da Mubarak, perché erano un pungolo a destra dell'Ikhwan, perché rubavano consenso all'islam politico riformatore, perché mettevano in sonno l'opposizione al potere. Un potere che i salafiti descrivevano come inattaccabile perché all'interno di una concezione religiosa di colui che governa, secondo la quale il governante, tiranno o meno che sia, non deve essere contestato. Risultato: la base di consenso dei salafiti è cresciuta di pari passo a un conformismo religioso che ha fatto comodo anzitutto al regime di Mubarak. I frutti malati sono ora lì, nelle urne, e non ci possiamo far niente, se non consentire all'Egitto di vivere una transizione seria alla democrazia. Senza pensare che i vertici militari possano essere, per noi, il male minore che potrebbe la nostra strategia regionale, e dunque la frontiera con Israele.

E per ultimo, il nodo di Tahrir. La lettura corrente è che Tahrir abbia perso. Io sono invece convinta che, se le elezioni sono andate in questo modo e se vi è stata un'altissima percentuale di votanti, è perché Tahrir vigila su una democrazia colpita duramente dalla controrivoluzione. Con Ibrahim al Houdaiby (nel post di ieri ho citato un suo articolo su Al Ahram) penso che protesta ed elezioni vadano insieme, in Egitto. Né si può pretendere che Tahrir si possa sempre riempire di un milione di persone che premono sul potere (militare e di sicurezza) perché accetti una transizione reale alla democrazia. Tahrir è pungolo, e rimane tale. Rimane anche lo specchio di quello che noi non vogliamo vedere, come il pugno di ferro usato contro i civili attraverso i tribunali militari e gli arresti politici di queste ultime settimane. Tahrir non è, cioè, solo lo specchio inclemente per il potere e le forze politiche in Egitto. È anche lo specchio inclemente per noi – occidentali – che dell'Egitto ci occupiamo solo quando, sorpresi, scopriamo che in democrazia, spesso, non si sceglie il migliore. In Italia, così come in Egitto.

December 2, 2011

Cibo per la mente

Aspetto i risultati ufficiali in Egitto, previsti per questa sera, per scrivere quello che penso: niente di eclatante, solo qualche puntualizzazione sull'islamismo e sul buon successo (non del tutto sorprendente…) dei partiti salafiti. A domattina, dunque, per qualcosa di più ragionato. Intanto, nel frattempo, se non avete niente di meglio da fare, vi do qualche consiglio di lettura. Anzitutto, la pagina di jadaliyya sull'Egitto, molto curata ed esaustiva, per chi ha bisogno di sapere come funziona il sistema elettorale, quali le forze in campo, chi i protagonisti. I risultati di questa sera, ricordiamolo, si riferiscono solo al primo dei tre turni per l'elezione dei deputati all'assemblea del popolo, la camera bassa. E non comprendono la consultazione della Shura, prevista nei primi mesi del prossimo anno. Non solo: i risultati di questa sera indicheranno anche i seggi che andranno, lunedì, al ballottagio. Un esito, dunque, da prendere con le dovute pinze, anche se riguarda Cairo e Alessandria, ed è in sostanza già una indicazione di quello che sarà il colore dominante in parlamento.

E allora, su elezioni, islamismo, e Tahrir, ecco i consigli di lettura. Mona Anis, su Al Ahram, perché in Egitto ci sono delle ottime analiste politiche, e Mona Anis fa parte della intellighentsjia dell'opposizione al regime. E poi un giovane, sempre su Al Ahram, Ibrahim al Houdaiby, ex membro della gioventù dei Fratelli Musulmani, consulente, politologo: spiega, secondo me molto bene, perché voto e protesta possono (debbono?) andare di pari passo [nella foto, Mina Daniel in effigie: è il ragazzo ucciso negli scontri di Maspero, il 9 ottobre scorso). E perché la Turchia non può essere un modello per il rapporto tra forze armate e potere civile: in Turchia o vince l'uno o vince l'altro, come dimostra quello che Erdogan ha fatto all'esercito per evitare di esserne ostaggio. Su Al Jazeera, un ottimo articolo di Mark LeVine, che è uno studioso che si occupa di pop culture araba (un suo libro è stato tradotto in italiano, pubblicato pochi anni fa): intervista i ragazzi di Tahrir e parla di quel vulnus di cui nessuno vuole parlare, e cioè i 12mila detenuti civili condannati o in attesa di processo presso i tribunali militari. Compreso Alaa Abdel Fattah, la cui posizione negli ultimissimi giorni è peggiorata, a testimoniare quanto la sua figura fosse e sia importante per Tahrir, per la rivoluzione, e per il confronto con la giunta militare.

Per ora basta. A domani.

A proposito, domenica prossima va in onda come sempre Mediterraneo, rubrica curata dalla Rai di Palermo. Lucilla Alcamisi mi ha intervistata sul ruolo delle donne nelle rivoluzioni arabe. In onda alle 11:15

Il brano della playlist? Tom Waits, I want you.

November 30, 2011

Apartheid. Quando si sdogana una parola

C'è una parola che s'aggira a Gerusalemme, tra i confini invisibili di una città in cui le separazioni sono evidenti a ogni pie' sospinto. Come uno schiaffo. E quella parola è apartheid. In pochi la pronunciano, in un numero maggiore la pensano, ma è e rimane una parola tabù.Una parola complicata, perché i paragoni storici non tornano mai, sono fuorvianti, non vanno al cuore del problema singolo.

A sdoganarla, però, è arrivato un uomo sulla sessantina, uno degli intellettuali più noti di Israele che qualche giorno fa ha preso carta penna e computer e ha scritto – tra le pieghe dei grandi eventi della regione, da Tahrir alle elezioni egiziane e marocchine – uno degli articoli più dirompenti di questi anni più recenti. In pochi se ne sono accorti, certo. Ma l'articolo del principale editore di Haaretz, Amos Schocken, è di quelli che si ricorderanno. Non solo un ballon d'essai, ma l'inizio di una riflessione che vada oltre i piccoli circoli della sinistra estrema israeliana, e interessi sia gli intellettuali mainstream, sia gli (unici) scrittori notissimi in Italia, sia la maggioranza silenziosa.

Il lungo articolo di Amos Schocken è stato, per alcuni versi, un fulmine a ciel sereno. Inatteso, soprattutto per la storia e il rilievo dell'autore (per un ritratto che comprende non solo Schocken, ma lo stato dell'arte del più vecchio quotidiano israeliano e i suoi giornalisti di punta, c'è un bellissimo reportage pubblicato sul New Yorker dello scorso febbraio). Amos Schocken è l'ultimo erede della famiglia che ha avuto, sino al 2006, il cento per cento della proprietà di Haaretz. Accusato di essere – tanto per riportarlo a una descrizione italiana – un radical chic, Schocken è sempre stato convinto che Israele deve finire questa parentesi dell'occupazione del territorio palestinese che dura dal 1967.

Il suo articolo, pubblicato qualche giorno fa, va però oltre. E incide sullo stesso vocabolario della sinistra, della sinistra post-sionista. Non di quella anti-sionista. Sino a oggi, infatti, usare il termine apartheid per descrivere le pratiche securitarie e politiche delle autorità israeliane era appannaggio dei palestinesi e della sinistra israeliana più minoritaria, quella anti-sionista. Generalizzo, ovviamente. Perché il termine apartheid l'ho sentito usare anche da altre persone che non appartengono a queste due categorie… Amos Schocken fa, oggi, un'operazione culturale delle cui conseguenze ci accorgeremo tra un po' di tempo. Sdogana una parola che, usata da altri che non siano israeliani, per esempio in Europa, ha causato attacchi furiosi da parte delle comunità ebraiche non solo nel Vecchio Continente (Italia compresa, ovviamente), ma anche negli Stati Uniti. Nessuo può dimenticare, per esempio, gli attacchi che subì Jimmy Carter quando pubblicò un libro intitolato Peace not Apartheid.

Schocken sdogana un termine – apartheid – che pone domande irrinunciabili alla società israeliana. E avvicina sempre di più uno spettro che i governi israeliani, soprattutto negli anni più recenti, hanno cercato di allontanare ed esorcizzare in varie maniere. Lo spettro di un paragone con il Sudafrica di prima, che non data certo da ora, ma che mi ricordo bene nelle campagne di boicottaggio degli anni Settanta (i pompelmi di Jaffa…). Adesso, però, la situazione è molto diversa da quella degli anni Settanta. Anzitutto, perché l'occupazione israeliana ha ora poco meno di 45 anni. E poi perché, nel frattempo, la cosiddetta impresa delle colonie ha raggiunto dimensioni enormi, e ormai ingestibili in un possibile compromesso tra israeliani e palestinesi.

Tanto ne è convinto Schocken, che la parola sdoganata – apartheid – viene indissolubilmente legata nella sua analisi alla parola colonie. L'origine di tutti i mali, dice Schocken, è l'ideologia di Gush Emunim, il primo nucleo dei coloni di ispirazione religiosa degli anni Settanta, coloro che hanno spinto (con successo) tutti i governi, di destra e di sinistra, laburisti e likudisti, guidati da Premi Nobel per la Pace o da uomini dichiaramente contro Oslo, a sostenere l'impresa degli insediamenti. A non fermarla mai, si chiamassero – i primi ministri che si sono succeduti in questi decenni – Shamir, Begin, Rabin, Peres, Barak, Netanyahu, Olmert, Sharon. Tutti si sono piegati all'ideologia di Gush Emunim, all'inizio, e hanno continuato l'opera anche quando i coloni si sono differenziati al proprio interno, soprattutto con l'arrivo dell'imponente immigrazione russa dall'ex Unione Sovietica.

The ideology of Gush Emunim springs from religious, not political motivations. It holds that Israel is for the Jews, and it is not only the Palestinians in the territories who are irrelevant: Israel's Palestinian citizens are also exposed to discrimination with regard to their civil rights and the revocation of their citizenship.

This is a strategy of territorial seizure and apartheid. It ignores judicial aspects of territorial ownership and shuns human rights and the guarantees of equality enshrined in Israel's Declaration of Independence. …

The term "apartheid" refers to the undemocratic system of discriminating between the rights of the whites and the blacks, which once existed in South Africa. Even though there is a difference between the apartheid that was practiced there and what is happening in the territories, there are also some points of resemblance. There are two population groups in one region, one of which possesses all the rights and protections, while the other is deprived of rights and is ruled by the first group. This is a flagrantly undemocratic situation.

In un articolo che consiglio di leggere dall'inizio alla fine (forse lo si trova già tradotto in rete in italiano), Schocken imputa all'ideologia di Gush Emunim la deriva antidemocratica nella Knesset, con l'approvazione o la discussione in corso di leggi che limitano il lavoro di ong e di associazioni contrarie alla linea del governo, che colpiscono la stessa Corte Suprema e il lavoro giornalistico. L'unico appunto che faccio all'analisi di Schocken è che non vada oltre, e non si ponga la domanda fondamentale: se, cioè, ormai questa deriva non sia più appannaggio dei coloni, ma rischi di aver 'contaminato' la tenuta democratica di una buona parte della società israeliana. Una domanda che non ci si può non fare, perché della tempesta perfetta di questi mesi, nella regione, Israele fa parte integrante. Non è un caso, insomma, se il fulmime a ciel sereno lanciato da Schocken arrivi ora, a quasi un anno da Sidi Bouzid e dall'inizio delle rivoluzioni arabe. Israele non si interroga solo su quel che succede al Cairo, a Tunisi, e a Rabat. Ma anche su quello che succede nelle menti e nel cuore dei suoi cittadini. Se da altre parti si fanno prove tecniche di democrazia, è la stessa democrazia di Israele a doversi guardare nel profondo. Più di prima.

Il brano della playlist è forse un po' troppo banale. Ma Mama Africa è Mama Africa. Miriam Makeba, Soweto Blues. Presentata – e non è un dettaglio – da Paul Simon. Nella foto, i tornelli che a Hebron separano la città vecchia dalla Tomba dei Patriarchi, per i musulmani la moschea Ibrahimiyya.

November 28, 2011

Tra il voto, la piazza e l'ancien regime

Il grande, orgoglioso e incredibile popolo egiziano è in fila da stamattina, dicono i testimoni. Un po' di disorganizzazione (lo stereotipo direbbe: è normale, in Egitto), ma l'atmosfera – a giudicare dalle descrizione – mi sembra molto simile a quella che ho respirato nel marzo scorso, quando c'è stato il referendum sugli emendamenti costituzionali. Il grande, orgoglioso e incredibile popolo egiziano è in fila nelle prime elezioni libere da decenni. Solo in 9 governatorati, e solo nel primo dei tre turni in cui le elezioni sono state suddivise, in linea con quello che è stato fatto anche nelle precedenti consultazioni. Migliaia di magistrati a vigilare sul voto (ricordiamo, nel 2006, la protesta del Club dei Giudici contro Hosni Mubarak), e semplici cittadini che stamattina riempiono twitter di vere o presunte violazioni… Già questo basterebbe a dire che queste elezioni sono diverse. Manca, in fila, Alaa Abdel Fattah, uno degli attivisti più noti di Tahrir. La sua detenzione è stata 'allungata' di altre 15 giorni: uno dei protagonisti della rivoluzione non può votare nelle prime elezioni libere, mentre sua madre è al ventesimo giorno di sciopero della fame.

Non sono elezioni contro Tahrir, anche se non pochi tra i ragazzi di Tahrir hanno deciso di boicottarle (a proposito, ne parla anche 'Ala al Aswani intervistato da Ugo Tramballi del Sole24Ore). Sono elezioni. E cioè uno dei pilastri della democrazia. Non l'unico.

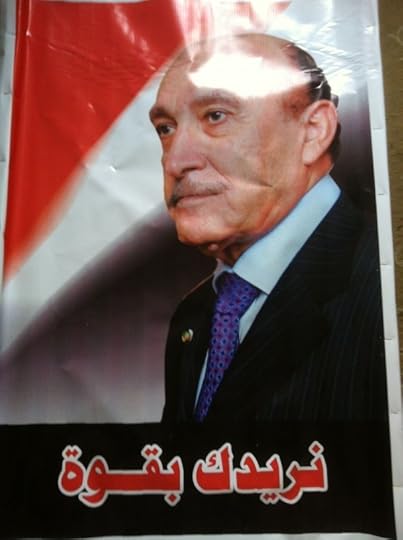

E' importante ricordarlo, perché la rivoluzioen egiziana non si è conclusa, e perché i tentativi del vecchio regime di sopravvivere a se stesso non si sono fermati. E' per questo che ho scelto un'immagine provocatoria per iniziare questo post che dovrebbe, invece, sprizzare solo gioia. E' un poster che ritrae Omar Suleyman, il numero due del regime di Hosni Mubarak, sbandierato nella manifestazione tenutasi nel quartiere di Abbassiya al Cairo a sostegno del Consiglio Militare Supremo. E' un uomo di cui si è parlato pochissimo in questi mesi, dopo un suo primo tentativo di succedere a Hosni Mubarak nei primi giorni della rivoluzione. Tentativo, peraltro, appoggiato dagli Stati Uniti e ben visto da Israele. Di Omar Suleyman, potente capo dei servizi di sicurezza che hanno fatt il bello e il cattivo tempo in Egitto per decenni, forse l'uomo addirittura più forte di Hosni Mubarak, non si è detto quasi nulla. Se non, qualche settimana fa, che era partito per fare lo hajj, il pellegrinaggio alla Mecca. Nessun processo, per lui. Eppure, Hosni Mubarak e i suoi figli sono nella prigione di Tora. E nelle carceri ci sono 12mila civili processati dai tribunali militari. Non c'è, invece, Omar Suleyman, la cui foto invece campeggia su un poster che recita – in sostanza – 'vogliamo che ritorni'.

Cosa significa, proprio nei giorni in cui la questione della sicurezza quotidiana degli egiziani è stata brandita contro Tahrir, contro la richiesta che i militari si ritirino nelle caserme per lasciare spazio a un'autorità civile con pieni poteri? Cosa fa Suleyman? E' tornato un privato cittadino, oppure continua in qualche modo il suo ruolo? Sono domande che non sono dettagli, soprattutto in questi giorni così delicati per la transizione egiziana alla democrazia. Hanno a che fare con le elezioni, e con il ruolo che la politica della strada ha, nell'Egitto futuro.

File per andare a votare, a downtown al Cairo, sin dalla prima mattina.

Sono infatti d'accordo con Mona el Ghobashy, quando spiega la "politica della strada" in Egitto come non alternativa alle elezioni, ma come una componente essenziale della rivoluzione egiziana, che rimette in discussione la categorizzazione delle transizioni dalle autocrazie alle democrazie. Lo scontro reso palese dall'ultima fiammata a Tahrir degli scorsi giorni – dice bene Mona el Ghobashy in un lungo articolo sulla Boston Review – non è tra islamisti e laici, come frettolosamente (e magari alcuni in malafede) hanno scritto sui giornali occidentali. E' tra un "potere oligarchico che cerca di conservare il regime precedente" e "la sovranità popolare che cerca, invece, di trasformare il regime". Tra "potere militare" e "politica delle masse".

In the initial days of their uprising, Egyptians succeeded in peeling off the high military command from Mubarak. With the deposed president out of the way, citizens confronted oligarchic military rule directly, resisting the junta's attempts to reestablish the old order. The dynamic now driving Egyptian politics is not competition between Islamists and secularists, as some Western politicians and pundits have suggested, but between military rule and mass politics. Political parties and presidential candidates constantly adjust their antennae to these two poles of political influence, attending the Tahrir Square rallies to show their revolutionary credentials and simultaneously expressing measured deference to the generals.

Motivo per il quale, seppur magari sviluppando forme diverse, la street politics in Egitto non finirà.

The Egyptian transition is not being engineered through decorous elite pacts, wise political leadership, or committed democrats full of trust for one another. The Egyptian revolution has yielded precious few visionary leaders, but many vigilant, mistrustful ordinary citizens. They will be the pacemakers of Egypt's new political order, continuing the kind of street politics they resorted to by necessity and refined into a national style.

Stamattina ho fatto un intervento a Start, il programma in onda alle 10 e 30 su Rai Radio1.

A proposito di street politics e di Tahrir, ecco il link alle foto di Eduardo Castaldo. In diretta dalla piazza. Bellissime.

E il brano della playlist? Scelta difficile, oggi. Scelgo Masar, del Trio Joubran. Intanto, perché è uno dei loro brani più belli. E poi perché li ho ascoltati l'altra sera, a Gerusalemme est, in concerto. Uno strano concerto, in una scuola, di cui vi racconterò in un altro post.

November 26, 2011

Il punto da Shuhada Street

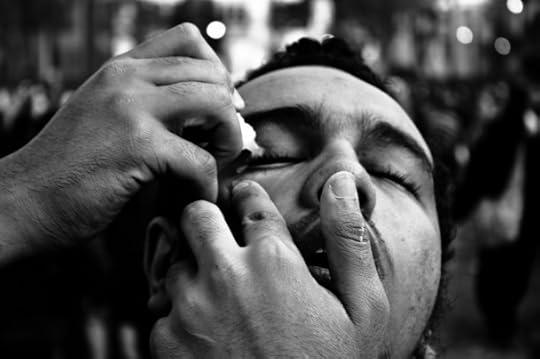

La vecchia via Mohmmed Mahmoud è stata ribattezzata da chi sta a Tahrir. Cuore della battaglia che ha opposto i ragazzi di Tahrir alle forze della Sicurezza centrale (la polizia egiziana), via Mohammed Mahmoud è stata ribattezzata shara Shuhada, via dei Martiri, come si legge nella foto scattata da uno dei blogger/attiisti più conosciuti, Wael Abbas. E' un dettaglio, nella storia complicata di questo capitolo della rivoluzione egiziana, ma serve anche a ricordare che in gioco, in questi giorni, c'è stata la vita e la morte di molti ragazzi. Oltre quaranta le vittime, migliaia i feriti. Ignoto il numero di chi ha perso un occhio.

L'immagine di questo capitolo è quella che ritrae Ahmed Harara, il giovane dentista che ha perso un occhio il 28 gennaio, e l'altro il 19 novembre. Un occhio per ognuno dei capi di questo filo che congiunge le fiammate della thawra, della rivoluzione. Tanto è stata simbolo, la perdita della vista, che la benda su di un occhio è stata usata sia dagli attivisti (come Wael Ghonim, il manager di Google che era stato in predicato di vincere il Nobel per la Pace) sia da uno dei Leoni che immettono sul ponte di Qasr el Nil. Ponte che, nei 18 giorni epici tra gennaio e febbraio, è stato al centro degli scontri. Anche il Leone di Qasr el Nil ha ora la benda, come mostra la foto di un altro attivista, Mosa'aberizing.

Bisognerebbe aprire una parentesi, a proposito della mia amata pop culture, sulla vivacità culturale di Taherir, sull'uso della grafica, sulle veloci connessioni tra politica e immagine, ma questa parentesi me la riservo per un altro post, più in là, quando urgerà meno la politica.

La discussione di oggi a Tahrir, vista con gli occhi di una osservatrice ahimé lontana, sembra concentrata su "elezioni sì, elezioni no". Un bivio che interessa tutta la scena politica dei giovani nel mondo arabo. Ieri in Marocco, paese troppo dimenticato (anche da me), di cui si parla per la vittoria del partito islamista moderato legato al trono, e non invece per quel ricco movimento che in queste ultime settimane ha premuto per il boicottaggio alle elezioni. Movimento nato, allo stesso modo di quello tunisino ed egiziano, dalla street politics e da un dato generazionale. I ragazzi delle varie Tahrir arabe pongono una questione che va al fondo, alla radice della stessa definizione di democrazia: quanto le elezioni diano rappresentanza reale alla società, non solo per i partiti che vi partecipano, ma per chi le controlla e per chi le ha decise. In fondo, questi dubbi ci dovrebbero far felici, a noi occidentali. Da anni, analisti, politici e strateghi (!?) si pongono la domanda se le elezioni siano veramente determinanti per una nuova democrazia araba. Il sottotesto, per molti analisti e strateghi, è che le elezioni le vincono sempre gli islamisti. Nel caso dei ragazzi delle Tahrir arabe, invece, la domanda è più complessa, e chiede una nuova, diversa rappresentatività.

Elezioni sì, elezioni no, è il dubbio che emerge da Tahrir. Perché a controllare le elezioni è una giunta militare del tutto squalificata agli occhi degli attivisti. Una giunta militare che ha chiamato a rivestire il ruolo di premier un uomo di 78 anni che era stato premier durante il regime di Hosni Mubarak. Scontato, insomma, che gli attivisti rispondessero no all'investitura a premier del vecchio Ganzouri, e proponessero un governo di salvezza nazionale, guidato da Mohammed elBaradei, con due vicepremier tra cui Abdel Moneim Abul Futouh.

L'impressione forte è che i ragazzi di Tahrir siano ora in un cul de sac, perché la maggioranza silenziosa è stanca e non capisce del tutto cosa succede a Tahrir. Anche a causa di uno tv di Stato che non ha subito neanche la più piccola epurazione, dopo essere stata la chiarina del regime di Hosni Mubarak. Un carissimo amico, uno di quelli che era a piazza Tahrir quando Mubarak ha finalmente rassegnato le dimissioni, mi ha detto ieri che ora però ci vuole la mano forte. Quello che pensa lui, ne sono certa, lo pensano in molti, in Egitto…

Io però preferisco quello che ha detto 'Ala al Aswani, che ieri era in piazza e di questo non avevo alcun dubbio, nel suo ultimo articolo. E che cioè i ragazzi di Tahrir sono come quel bambino della storiella, che dice che "il re nudo", mentre tutti fanno finta di vederlo vestito. Se la rivoluzione si salverà, sarà per quel bambino che non si arrende all'idea che la democrazia sia un fazzoletto di carta, usa e getta. Per una democrazia reale quei ragazzi stanno rischiando la vita. E io spero ancora che ce la facciano.

Il brano della playlist è contro tutte le ipocrisie. Il Testamento di Tito, di Fabrizio Faber De Andrè, in quello che sembra il suo ultimo concerto, al teatr Brancaccio di Roma.

November 25, 2011

Le braccia di Mona. E la violenza sulle donne

Beh, questa foto dice già tutto, visto che oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Qualche – per così dire – dettaglio va però aggiunto, perché si capisca meglio non solo chi è la protagonista, ma cosa sta succedendo in Egitto. Nello specifico, nei dintorni di piazza Tahrir. Lei, questa donna bella e giovane, si chiama Mona el Tahawy. In Egitto, soprattutto tra i giovani, è un foto e un nome noti: non solo perché blogga, ma perché è una opinionista stimata, per il pubblico americano. Sì, perché Mona el Tahawy ha un doppio passaporto, egiziano ed americano. E questa doppia nazionalità – l'ha confermato lei stessa – è stata la sua fortuna, per riuscire a essere rilasciata e a non subire un destino peggiore.

Cercate il suo nome su Google, seguitela su twitter. Scoprirete che è una brillante columnist, che ciò che dice non è per nulla scontato. E che è stata, in questi anni, una donna coraggiosa. Anche quando si è trattato di dialogare – lei laica – con gli islamisti. Ebben, Mona el Tahawy era al Cairo, in questi giorni. L'altro ieri sera è stata arrestata. E' riuscita, attraverso il telefonino di un altro ragazzo arrestato, a far sapere che l'avevano fermata. Poi basta. Twitter, come sempre succede in questi casi, aveva già cominciato il tam tam #freemona. Dopo 12 ore, Mona è ricomparsa. Pestata, molestata sessualmente in maniera pesante, ma senza perdere lo spirito che ha sempre avuto. Motivo per il quale, sempre su twitter, i suoi amici (maschi) commentavano ciò che era accaduto come uno dei guai peggiori per la polizia egiziana. Non sapete quello che vi aspetta. Non potevate fare errore peggiore…

Mona el Tahawy è donna coraggiosa. E sono certa che darà filo da torcere a chi per 12 ore non l'ha solo trattenuta, ma l'ha anche pestata tanto da spaccarle un braccio e una mano, ora ingessati. MOùona el Tahawy è una di quelle che, per fortuna, non si vergogna di raccontare – come ha fatto ieri su twitter – come l'abbiano molestata. Bendata, le hanno cominciato a palpeggiare il seno e, racconta, "non so quante mani abbiano cercato di toccarmi i genitali e infilarsi nei miei pantaloni". Per il mondo arabo, e allo stesso modo anche per il nostro, è già questo racconto a essere un'arma potente. E un atto di profondo coraggio.

Quello che è successo a Mona è successo a moltissime donne in Egitto, sempre per mano della polizia e dei servizi della Sicurezza dello Stato, la famigerata Amn el Dawla. Una struttura che non è stata epurata in questi dieci mesi e che continua, come si è visto in questi giorni a Tahrir e dintorni, a fare il bello e il cattivo tempo. Lo racconta 'Ala al Aswani nel suo La Rivoluzione Egiziana, come un mantra. Racconta delle donne violentate di fronte ai propri mariti, padri, figli, nelle stazioni di polizia, perché confessassero reati magari non commessi. Racconta delle molestie per strada, iniziate alla fine del 2005, guarda caso. Proprio quando era iniziata un'altra fase dell'opposizione egiziana. Molestie al Cairo, una città in cui io, personalmente, mi sono sempre sentita più sicura a girare di sera e di notte più di quanto mi sia mai sentita a Roma, dove – in gioventù – sono stata invece rapinata nell'androne di casa.

Mona el Tahawy è una di quelle che non ha alcun timore a denunciare i suoi molestatori, anche se indossano una divisa. Non è, però, la norma. Per una donna coraggiosa come Mona, ce ne sono tante – forse la maggioranza – che questo coraggio non lo trovano. E non è un'accusa nei loro confronti. Ognuna di noi, posta di fronte a questo bivio, se denunciare o meno, dovrebbe fare un bel po' di training autogeno e di fatica per non cadere nella trappola del "voglio dimenticare, e in fretta". Il sorriso un poì forzato di Mona el Tahawy, in questa foto messa in rete da uno dei suoi amici, Sandmonkey, dice comunque molto. Dice che si può alzare la testa e far vedere la meschinità altrui. E dice anche che a mandare in rete questa foto è stato un uomo che non è come quei molestatori. Fa parte dello stesso pezzo di umanità a cui appartiene Mona, a cui apparteniamo noi.

Su La Stampa, oggi, c'è un mio articolo sull'incontro tra Abu Mazen e Khaled Meshaal al Cairo. E a proposito di quotidiani, devo condividere la soddisfazione di leggere Jacques LeGoff oggi su Repubblica: alla sua veneranda età, molto più lucido e aperto dei soloni che ci spiegano il Medio Oriente. Lui, sui cui (sacri) testi tutti noi storici di mezza età abbiamo studiato, è riuscito a individuare le "forze nuove" delle primavere arabe. Soprattutto giovani e donne. Ma già, lui è Jacques Le Goff…

Avevo pensato a Fiorella Mannoia, per la playlist. Troppo scontato. E allora, siccome le donne sono diverse dagli uomini e questa diversità va curata e sostenuta, io consiglio una bella canzone d'amore. Elisa, Una poesia anche per te.

November 24, 2011

Voilà, la traduzione

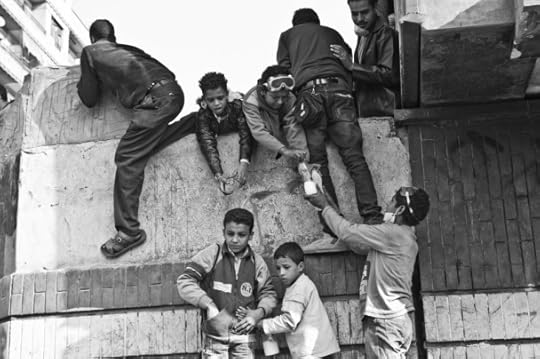

Avevo chiesto aiuto pubblico ai lettori per la traduzione dall'inglese del racconto di Ramy Raoof, causa (mia) mancanza di tempo. Tenere vivo questo blog implica un po' di energia, da mettere assieme a quella per il cosiddetto normale lavoro. La traduzione è arrivata subito. Anzi, le traduzioni sono arrivate subito, ed è stata una vera consolazione sapere che i miei lettori rispondono subito a un piccolo appello, e usano un po' del loro tempo… Vi ringrazio tutti/e di cuore. Metto in rete quella di Carmine Cartolano e Lucia Sorbera, che sono al Cairo. Un modo per stare loro più vicino. A corredo, qualche foto rintracciate in rete: la prima è nel set pubblicato da The Moon Under the Water, e ritrae bambini proprio dietro la prima linea, vicino all'American University. Ne potrei cercare di più belle, forse. Ma queste immagini danno il senso di quello che sta succedendo. E siccome penso che una colonna sonora possa aiutare, in casi come questi, il brano che ho scelto è Babel, cantano assieme i Radiodervish e Michele Salvemini, in arte Caparezza.

Carissimi,

scrivo per raccontarvi cosa sta succedendo in Egitto, dal momento che non sono sicuro dell'attendibilità dei media. La grande manifestazione di venerdì scorso in piazza Tahrir chiedeva le dimissioni del governo militare, la fine dei processi militari contro i civili (oltre 12.000 civili sono stati deferiti alla corte militare) e contestava i poteri sovra costituzionali. Numerosissimi esponenti delle varie comunità hanno partecipato alla manifestazione e in molti sono rimasti in piazza fino a sera. Da mesi i feriti e le famiglie dei martiri della rivoluzione occupavano con dei sit-in molte aree, tra cui piazza Tahrir, chiedendo allo stato di coprire le spese sanitarie e di risarcirli.

Sabato 19 novembre le forze di sicurezza hanno disperso i feriti con la violenza, il che ha spinto la gente a tornare a Tahrir per solidarietà (esattamente com'era successo il 28 e il 29 giugno). Molti affermano che siano stati gli Islamisti a ribellarsi per conquistare il potere, ma questa è un'ipotesi completamente sbagliata. In realtà è il popolo egiziano che si sta ribellando contro la brutalità della polizia e il potere militare.

(MOna el Tahawy, giornalista e opinionista, molto nota negli States. l'avevano arrestata stamattina. Ha le braccia ingessate…)

(MOna el Tahawy, giornalista e opinionista, molto nota negli States. l'avevano arrestata stamattina. Ha le braccia ingessate…)

Finora le forze di sicurezza hanno fatto un uso spropositato di gas lacrimogeni, proiettili di gomma, pallini d'acciaio e munizioni contro i manifestanti. Sono diventate sempre più violente, causando nelle ultime ore la morte di 30 persone e il ferimento di più di 1700 (dati ufficiali del Ministero della Salute). Molti sono stati colpiti agli occhi e nella parte superiore del corpo. Tra le tante vittime di arresti arbitrari e violenti, ci sono i medici – impegnati negli ospedali da campo e che aiutano i feriti – e i giornalisti che coprono gli eventi. Gli ospedali da campo sono stati attaccati con lo scopo di impedire il soccorso dei feriti. Oggi, dopo cinque giorni, continua la violenza da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti disarmati e molta gente sta scendono in strada in sostegno di coloro che sono già in piazza in più di cinque città egiziane.

da campo e che aiutano i feriti – e i giornalisti che coprono gli eventi. Gli ospedali da campo sono stati attaccati con lo scopo di impedire il soccorso dei feriti. Oggi, dopo cinque giorni, continua la violenza da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti disarmati e molta gente sta scendono in strada in sostegno di coloro che sono già in piazza in più di cinque città egiziane.

(questa foto è di arabawy: la prima linea su via Mohammed Mahmoud)

Niente potrebbe danneggiarci più che semplificare la situazione riducendola ad uno scontro tra gruppi appartenenti a poteri politici o religiosi ed esercito, oppure definendo i manifestanti dei baltagheyya (criminali/teppisti) che cercano di distruggere il paese seminando il caos. Siamo tutti nelle strade per combattere la brutalità della polizia e il militarismo. Sostienici diffondendo la verità sullo stato delle cose e correggendo la disinformazione che circola sin dalle dimissioni di Mubarak.

La vera storia di Tahrir

Offro con molto piacere il mio blog per pubblicare il racconto di questi giorni a Tahrir scritto da Ramy Raoof per evitare, come dice, che venga diffusa un'altra, fuorviante narrativa riguardo ai fatti di questi giorni al Cairo, ad Alessandria, a Mansoura. E lo faccio ancor più volentieri, perché proprio per questo amore per la verità e la complessità sono stata attaccata da chi preferisce fornire una interpretazione di comodo. Ma tant'è. Fa parte del gioco… Buona lettura. Ramy Raoof è uno dei ragazzi di Tahrir, come li chiamo io. 25 anni, cyberdissidente da almeno sei anni, forse di più. Si occupa di difesa dei diritti umani e civili. Il brano della playlist, per oggi, parla chiaro: Freedom, Jimi Hendrix.

La (bellissima) foto me l'ha regalata ieri sera, per via virtuale, Eduardo Castaldo, fotografo, ora al Cairo a respirare gas lacrimogeni come tutti gli altri che sono a Tahrir. E su questi gas lacrimogeni, che a tutti sembrano non convenzionali, bisognerà veramente tentare di capire qualcosa di più. Non solo per amore di verità, ma per comprendere le ragioni del loro utilizzo da parte della polizia. Questa immagine riesce a mettere insieme tutto: il coraggio, la fatica, il dolore, un ragazzo come Alaa Abdel Fattah diventato simbolo, su un muro del Cairo… Eduardo l'ha scattata, dice, pensando al mio lavoro e al mio blog. Non poteva farmi regalo più gradito. Grazie.

Dear All,

I am writing to you to tell you about the situation in Egypt at the moment, as I am not sure about the accuracy of the media. Last Friday there was a huge demonstration in Tahrir Square calling for ending the military rule, to end military trials for civilians (more than 12,000 civilians have been referred to military tribunals) and to object to the supra constitutional principles. There was a huge numbers from different communities that attended the demonstration and most of them left the Square by evening.

Separate from that, the injured of the revolution & families of martyrs have established a sit-in for months in different areas including Tahrir Square calling for the state to cover their treatment expenses and give them compensations. On Saturday, 19 November, security forced dispersed the injured using violence which provoked people to go back to Tahrir again to support them (like what happened on 28/29 June). Many have claimed that this is the Islamists revolting to gain power, which is completely false, what is going on at the moment is the Egyptian people are revolting against police brutality and military rule.

Security forces are using different kinds of tear gases excessively, rubber bullets, birdshot and live ammunition against protesters up till now and they are getting more violent with each passing day causing the death of 30 persons and leaving more than 1700 of injured (official records from the Ministry of Health), including many who were targeted in their eyes and the upper part of their bodies. People are being arrested arbitrarily and violently, including volunteers field doctors who are helping the injured and journalists covering the events. Field hospitals are being attacked on purpose to disable doctors from helping the injured.

As the violence continues today for the 5th day from the security forces against unarmed protesters, more people are taking up the streets in support of the ones already on the ground in more than 5 cities. The one thing that would harm us the most is to portray the situation and simplify it to a fight over power religious/political groups and the army or that the people in the streets are thugs and are seeking the destruction of the country to cause chaos. We are all in the streets fighting against police brutality and militarism.

Support us by spreading the truth about the situation and correcting the misinformation spreading since Mubarak stepped out.

Videos: http://youtu.be/zJ7FHUtxePw – http://youtu.be/54-1qNeef0E – http://youtu.be/O94sWWDc8Ig

Images: http://goo.gl/OkNPL – http://goo.gl/qpA6A – http://goo.gl/Qxm2H – http://goo.gl/wK4Ia – http://goo.gl/EhjrA – http://goo.gl/edRSw – http://goo.gl/Nw3Iu

Statements by Human Rights Groups:

- Joint Statement by Egyptian Groups: http://goo.gl/UzEqC [En]

- Human Rights Watch http://goo.gl/zq5nR [En]

What we are demanding is accountability.

Thank you

November 23, 2011

Gli ultras, la piazza e la rivoluzione

Liveblog

Ore 13 e 30, ora del Medio Oriente – La questione dei gas lacrimogeni usati in questi ultimi giorni continua a montaqre. Soprattutto dopo che Mohammed elBaradei ha detto che potrebbero contenere gas nervino. I ragazzi di Tahrir, però, se lo chiedono da giorni, e i medici tentano di capire come affrontare l'emergenza. Si cercano soprattutto video e foto per capire cosa i lacrimogeni provochino. Ora c'è la richiesta di video che mostrino spasmi causati dal gas, e uno è già stato rilanciato, dalla bravissima Sarah Carr su twitter. La battaglia tra polizia e una parte dei dimostranti (forse gli ultras?) è proseguita anche stamattina, e sempre nella stessa strada, via Mohammed Mahmoud, lungo i vecchi edifici dell'American University del Cairo. Una parte dei manifestanti pacifici ha cercato di fermare le scaramucce, soprattutto quando alcuni dei dimostranti sono entrati nella biblioteca dell'AUC, gettando dalle finestre (e da quelle di una scuola femminile lì vicino) tutto ciò che trovavano contro la polizia.

GLI ULTRAS

C'è una storia nascosta (ma solo in Italia…) sulla rivoluzione egiziana, ed è quella degli ultras. Sì, proprio delle tifoserie delle squadre di calcio egiziane. Facciamo prima un passo indietro. Chi è stato al Cairo – non da turista – sa bene che c'è un appuntamento, sempre lo stesso, che si ripete da anni. Il derby locale, che in una megalopoli da 20 milioni di abitanti è ben diverso dalle nostre stracittadine. Zamalek contro Ahly, e il confronto è serio, perché le due squadre del Cairo sono le migliori in Egitto. Solo tallonate dagli ismaili, il team di Ismailiya. Zamalek, Ahly e Ismailiya hanno le loro tifoserie, e fin qui tutto sembra normale. Cioè terribilmente globalizzato.

L'anno scorso avevano fatto parlare di sé dopo una partita della nazionale egiziana, durante il periodo di fuoco della qualificazione ai campionati mondiali (usata, malamente, dai figli di Hosni Mubarak per guadagnare consensi). I tifosi diedero vita, per la prima volta, a una particolare guerriglia urbana al centro del Cairo. Compreso il quartiere bene di Zamalek. A noi piccola comunità che guarda l'Egitto da anni, quelle immagini fecero venire i brividi, perché c'era qualcosa di diverso. Non solo per la violenza, ma per la violenza contro la polizia, da sempre braccio armato e urbano del regime. Qualcosa bolliva in pentola, e a dircelo erano gli ultras…

Sono passati non molti mesi, e poi c'è stata la rivoluzione del 25 gennaio. Quando le gang al soldo della polizia hanno attaccato piazza Tahrir, tra fine gennaio e inizio febbraio, a difenderla non c'erano solamente i ragazzi attivisti, poco usi a lanciare pietre. C'era chi si era già scontrato con la polizia. Non solo i fratelli musulmani, con quello che appariva una sorta di servizio d'ordine. C'erano gli ultras. E hanno salvato la piazza.

E' per questo che i ragazzi di Tahrir, a leggere i loro sms su twitter, sono stati molto contenti quando, in questi quattro giorni, di nuovo a difendere la piazza e i manifestanti sono arrivati loro. Gli ultras. Ahlawy, zamalky e ismaili. Organizzatissimi. In centinaia alla volta hanno lanciato attacchi contro la polizia. Famosi, ormai, i loro canti e le percussioni, che riecheggiavano – mi dicono i testimoni diretti – anche dentro la piazza. Sono stati loro, in questi giorni, a fermare la polizia su via Mohammed Mahmoud, il cuore della battaglia, e a impedire l'ingresso a piazza Tahrir.

Gli ultras, come dappertutto, pongono però anche la questione della violenza. Perché fino a che bisogna difendere la piazza gli ultras sono benvenuti. Il problema è quando la violenza continua, e diventa guerriglia urbana. Ed è la questione che si porrà oggi, a giudicare da quello che è successo stamattina, negli scontri alla biblioteca dell'American University. Cominciano le spaccature tra manifestanti pacifici e ultras? Sembra proprio di sì.

La questione è che gli ultras fanno parte a pieno titolo di quella città dimenticata, di questo Cairo palcoscenico della rivoluzione, che tra le pieghe nasconde molto. Comprese le classi subalterne che, in una megalopoli, sviluppano modelli di vita propri, paralleli, per riuscire a campare. La famosa società informale. Forse un po' di attenzione a questa parte enorme di una città enorme come il Cairo bisognerà pur metterla, nelle analisi di questa rivoluzione.

Qualcosa c'è anche sul mio articolo per La Stampa, anche sul sito del quotidiano torinese.

La foto ritrae gli ultras ahlawy su via Mohammed Mahmoud, la strada al centro della battaglia, anche stamattina. E' quella che costeggia l'American University e che collega Tahrir a downtown, e soprattutto al cuore di downtown, Bab el Louq.

Scelta obbligata per il brano della playlist. Il vecchio boss Bruce Springsteen l'ha già detto tanti anni fa. Dancing in the Dark.

November 22, 2011

Tahrir preme sulla vecchia politica

In una rivoluzione fatta, ormai da dieci mesi, di appuntamenti determinanti, la "marcia del milione" di oggi pomeriggio è veramente uno di quelli che potrebbe decidere molto, del futuro dell'Egitto. Democrazia o regime, ancora una volta. E non solo perché, anche oggi, Tahrir si potrebbe riempire di un milione di persone, provenienti da tutti i settori sociali del paese, reiterando la carica iconica di una piazza che, ormai, è difficile digerire vuota. Tahrir è quello scatto, quell'istantanea piena di luci, di folla brulicante, di una folla – in maniera singolare – si fa potere e non massa di manovra.

È che la "marcia del milione" tiene alta, per il quarto giorno consecutivo, la questione nodale, centrale, ineludibile. Lo Stato di diritto, condensata nel passaggio dei poteri dai militari a un'autorità civile. Ancora una volta, come sempre è stato in questi dieci mesi, i ragazzi di Tahrir hanno costretto la vecchia politica a seguire la loro linea. E' successo con la decisione di non accettare compromessi, tra gennaio e febbraio, e ottenere la caduta di Hosni Mubarak. È successo con la spinta, poderosa, arrivata dalla piazza quest'estate per mettere finalmente sotto processo lo stesso ex presidente, e non solo qualche ministro o businessman. Ed è successo adesso, con l'indicazione che il vulnus della transizione è la gestione da parte dei vertici delle forze armate, tutti parte integrante del vecchio regime.

I gattopardi con le stellette non vanno bene, per una sana transizione alla democrazia: questo il messaggio dei rivoluzionari. Non vanno per i tribunali militari, ma soprattutto per questa decisione di essere un settore a parte dello Stato, che decide del resto del paese senza alcun contrappeso. Non va bene, nel nostro modello di democrazia così come in quello che i ragazzi di Tahrir vogliono per l'Egitto. Soprattutto perché, in questo modo, i vertici militari restaurano in altre forme la prima repubblica nata dalla rivoluzione di luglio di Nasser (in blocco, in tutti i suoi decenni di esistenza), e poi perché indicano la possibile via d'uscita per gli alleati occidentali riguardo all'alleanza con l'Egitto. Tradotto: che l'Egitto (civile) faccia un po' quello che vuole, siamo disposti anche ad accettare la Fratellanza Musulmana al potere, basta che i militari, addestrati nelle accademie statunitensi, ci proteggano i confini territoriali e politici della nostra strategia mediorientale. L'ex ministro della difesa Tantawi, ora a capo del Consiglio Militare Supremo, è uomo affidabile per gli americani, per esempio, convinti che sia lui a salvaguardare il fronte sud di Israele. E dunque, il compromesso sembra proprio essere: i militari con noi (occidentali), e i civili con chi pare agli egiziani.

E' evidente quanto una simile concezione del futuro dell'Egitto non possa reggere all'urto della Storia e della stessa cronaca della rivoluzione. E' per questo che la rivoluzione egiziana si deve compiere, ed è probabile che lo show down di questi giorni sia l'inizio di questa seconda parte della prima reale rivoluzione popolare egiziana. E' per questo motivo, per la lucidità dei ragazzi che hanno combattuto sin dall'inizio i tribunali militari, che io non credo alla naivitè degli attivisti. Credo alla loro determinazione. Credo anche che si siano incanalati in un tunnel quasi impossibile di attraversare, quello della democrazia partecipativa di base, ma sono altrettanto convinta che ci sia bisogno di dare loro ascolto.

Linea aperta di credito politico ai ragazzi, mentre la politica politicante si esercita negli incontri e nei tentativi di uscire da un'impasse pericolosa, a pochissimi giorni dalle elezioni. Se passaggio di poteri ha da essere, come si dovrebbe configurare? Chi – tra i civili – dovrebbe gestire elezioni e transizione? E soprattutto, chi dovrebbe scegliere i civili a cui i militari dovrebbero passare i poteri? C'è l'ipotesi che siano gli stessi militari a sceglierli, un altro atto di questa gestione gattopardesca del post-Mubarak. Una ipotesi difficile da digerire, ma la gestione dello hic et nunc è veramente una questione da risolvere. Subito. E non è ormai possibile pensare che i militari possano governare de facto sino al 2013…

I Fratelli Musulmani, intanto, si sfilano dalla "marcia di un milione" di oggi pomeriggio. Forse per avere più spazio di mediazione, nella politica politicante che conducono da mesi. Basterà loro per non essere sempre più appaiati, nell'immagine, alle manovre dietro le quinte del Consiglio Militare Supremo?

La foto ritrae gli stencil dei martiri e degli attivisti in prigione su un muro del Cairo. Dalle foto e dai video, il centro del Cairo ha cambiato volto almeno in un aspetto: la presenza di graffiti e stencil in gran quantità. L'arte sommersa del web è arrivata sui muri. Una sorta di Olimpo rivoluzionario egiziano in cui si riconoscono Khaled Said, Mina Daniel, la ragazza uccisa a piazza Tahrir divenuta icona del martirologio di gennaio, e Alaa Abdel Fattah, ancora in prigione. Dei ragazzi di Tahrir ho scritto oggi sia sul Fatto Quotidiano online sia su La Stampa.

Difficile, oggi, scegliere il brano della playlist. Ma siccome si è parlato – ahimè – di battaglie e soldati (e non solo poliziotti, almeno negli scontri di due giorni fa), dal mio passato è emerso ancora una volta uno dei brani più gettonati della mia generazione. Banco del Mutuo Soccorso, RIP.