Paola Caridi's Blog, page 104

October 20, 2011

Il Quartetto e le olive

La grande diplomazia non segue le stagioni della terra. Neanche quando si tratta di Medio Oriente. Il Quartetto ha deciso che bisogna battere il ferro del cosiddetto processo di pace tra israeliani e palestinesi, e allora sta per arrivare per far partire contatti indiretti tra i due contendenti. Non diretti, come auspicherebbe Benjamin Netanyahu. Perché, ha detto ieri anche Salam Fayyad, non ci sono "le condizioni giuste per i negoziati".

Condizioni giuste? Sembra una definizione astratta, quella di Fayyad. A vivere da queste parti, però, si capisce subito che le "condizioni giuste" non riguardano tanto e solo i grandi eventi, il discorso di Abu Mazen all'Onu, la richiesta del riconoscimento dello Stato di Palestina, la liberazione della prima tranche di palestinesi nello scambio mille a uno tra i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane e Gilad Shalit. Riguardano la vita quotidiana. Olive comprese.

L'autunno, qui, è una stagione delicata. Forse ancor più delicata delle altre. C'è la raccolta delle olive, che comincia un po' prima di quanto succede in Italia. Causa clima. E proprio a ridosso della stagione della raccolta, ci si trova a dover raccontare – ancora una volta – di olivi sradicati dai coloni, di scontri tra contadini palestinesi e coloni israeliani, di lacrimogeni e arresti. Il tutto, in Cisgiordania. E la raccolta delle olive, per l'economia palestinese, non è per nulla un settore residuale. Al contrario. Al netto del milione di ulivi che sono stati sradicati per costruire il Muro di Separazione, di piante ce ne sono 12 milioni, attualmente.

Un numero importante, perché quasi la metà della terra palestinese è coltivata a olivo, la massima parte in Cisgiordania, e dà da vivere a circa centomila famiglie. Un affare di tutto rispetto, insomma, perché rappresenta un quarto del prodotto lordo dell'agricoltura, ancora il primo comparto nell'economia palestinese. Due terzi degli ingressi nel Muro di Separazione attraverso i quali i contadini possono entrare nei loro oliveti è accessibile solo per la raccolta (la foto è tratta da questo album). Questo vuol dire che tutto quell'indispensabile e prezioso lavoro di cura della terra e delle piante non è più possibile, con il relativo costo e le relative perdite per gli agricoltori.

7500 alberi sono stati sradicati, bruciati, distrutti dai coloni negli scorsi nove mesi, da gennaio a settembre del 2011. Una pratica che non è cominciata quest'anno, ma che è ormai – purtroppo – costante da lungo tempo. Dei poco meno di cento ricorsi presentati negli ultimi anni contro i coloni, nessuno ha portato all'istruzione di un processo contro i colpevoli, secondo l'associazione pacifista israeliana Yesh Din, che ha documentato 688 casi di violenza dei coloni verso i palestinesi, nel periodo 2005-2010.

I numeri del "dossier ulivi", rilasciati a ottobre dall'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari dell'Onu a Gerusalemme (OCHA OPT) sono, dunque, a dir poco eloquenti. Uno sguardo su un disastro economico e sociale che si ripete – inevitabilmente? – ogni autunno.

E Oxfam rincara la dose. Assieme ad altre due organizzazioni, Union of Agricultural Work Committees (UAWC) and Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC), Oxfam ha quantificato il danno provocato dai coloni, con la distruzione delle 7500 piante d'ulivo. Distruzione che si intensifica proprio a ridosso del periodo della raccolta. Il danno, per questa stagione, è arrivato a mezzo milione di dollari, perché si prevede che la raccolta produrrà metà dell'olio prodotto l'anno scorso. "Bruciare un albero di olivo è come bruciare il conto in banca di un agricoltore", ha commentato Jeremy Hobbs, direttore esecutivo di Oxfam International. "E soprattutto visto che sarà una stagione cattiva, ogni oliva conta".

Commento un po' piccato: ma come mai, visto che avere un oliveto e farsi l'olio da soli fa tanto chic e trendy, in Italia, di questa storia esemplare non si parla mai?

Il brano della playlist è un classico. E i classici, ogni tanto, vanno riascoltati. Tom Waits, ancora una volta. Hope I don't fall in love with you. E ancora una volta, grazie Carmelo.

October 19, 2011

Maqloubeh Generation

Un piatto sottosopra. Letteralmente. Si cucina in un modo, a strati. Lo si presenta a tavola capoverso, da sotto a sopra. Sopra la carne, subito sotto la verdura (cavolfiore e melanzane, in genere), e poi il riso. Ma è stato cotto tutto all'inverso, e uno dei segreti sta proprio nel saperlo rigirare, tirarlo fuori dalla pentola con un movimento particolare. Provocatoriamente, la si potrebbe definire la versione pugliese della meravigliosa tiedda di cozze pugliese. Ingredienti che pretendono diversi tipi di cottura arrivano a tavola non amalgamati, ma messi assieme, ognuno con il suo tratto distintivo. Il maqloubeh – perché è di questo di cui sto parlando – è il piatto di famiglia, nella cucina palestinese. Quello che si fa nel giorno della festa, sia esso il venerdì o la domenica poco importa. Significa, traducendo alla lettera, "sottosopra". È di quei piatti che tutti sanno preparare: un must, alla stregua del vecchio, adorato spezzatino romano, se possibile col sedano.

Non è filosofia spicciola applicata al cibo. E' quello che succede in cucina, a guardar bene. Applicabile, a quanto sembra, anche lontano dai fornelli.

Una decina di giorni fa mi è capitato, con mio sommo piacere, di far lezione a un gruppo di ragazze e ragazzi selezionati per un corso di giornalismo. Dovevo parlare di blog, soprattutto, visto che col tempo sono anche diventata una blogger. Come, perché aprire un blog, e soprattutto fargli vivere una vita sana. Potrebbe sembrare un controsenso, visto che i miei interlocutori erano (e sono) ragazzi arabi, sulla cresta dell'onda rivoluzionaria della regione. Eppure, i palestinesi che bloggano son pochi: abbiamo provato anche a chiederci perché, con loro, ma senza darci una risposta verosimile. È così, almeno per ora.

Quei ragazzi, però, dai blog erano attratti. Volevano, però, soprattutto comprendere non solo le potenzialità di un diario virtuale, non solo le (piccole) questioni tecniche, ma il nodo di fondo. È che un blog deve nascere da un'idea forte, e su quel pilastro può sostenersi.

Ci abbiano ragionato per ore, su quel nodo. Sull'idea. Proprio mentre incombevano le chiusure dello Yom Kippur, a Gerusalemme est. E i ragazzi dovevano fare i conti con la logistica del rientro a casa, rassegnati da un canto, e dall'altro talmente abituati da voler parlare d'altro. Del loro essere gerosolimitani, se possibile senza il grande stereotipo (palestinese, arabo, musulmano…) piazzato sulla loro testa come un ombrello.

Mi sono trovata di fronte a quella stessa generazione di Tahrir al Cairo, di Tunisi, e di Manama. E come per i loro coetanei, sono rimasta per l'ennesima volta sorpresa da una marcia in più che nemmeno sanno di avere: hanno una intelligenza, e cioè una capacità di lettura profonda della realtà, che va oltre quella delle generazioni che li hanno preceduti. Ingenui quel tanto che basta, sorridenti, sono oltre la retorica nazionalista di quelli di mezza età. Parlano di diritti, delle proprie vite difficili, della voglia di raccontare la loro incredibile normale anormalità senza piangersi addosso o farsi compatire. Al contrario, tutto al contrario!

Sono, insomma, altra cosa, rispetto allo stereotipo. Ed è altra cosa anche la loro Gerusalemme. Ragiona che ti ragiona, alla fine hanno deciso di aprirlo, il loro blog. E di dare, al blog, l'idea, che parte da un ritratto straniante di loro stessi. Sono la Maqloubeh Generation, non c'è niente da fare. Sono sottosopra, come il mondo alla rovescia. E il primo post non poteva non riguardare la ricetta del maqloubeh. Decisamente particolare. Anche quella, fuori dall'ordinario.

Buona lettura. La Maqloubeh Generation ci racconterà molte cose.

October 18, 2011

Brevi cenni su una mediazione infinita

E' stata una mediazione che sembrava persa, infinita. Uno di quei tavoli negoziali che sono lì, e sembrano non facciano nessun passo avanti. A dire il vero, per anni la trattativa su Shalit è stata ostaggio di altre cose. Ostaggio dello scontro tra Fatah e Hamas, sempre più profondo, soprattutto dopo il coup dell'ala militare del movimento islamista nel giugno del 2007. Ostaggio delle questioni di politica interna israeliane, con un avvicendarsi dei mediatori nel negoziato su Shalit che ha fatto comprendere quanto fossero diversi gli approcci tra il governo di Ehud Olmert e l'esecutivo che lo ha sostituito, nel 2009, guidato da Benjamin Netanyahu. Sono innumerevoli le volte in cui si è pensato, in questi cinque anni, che si fosse a un passo dalla chiusura dell'accordo sullo scambio di prigionieri. Poi, da un momento all'altro la doccia fredda.

La Germania che abbandona la mediazione, almeno temporaneamente. Gli israeliani che cambiano i loro uomini mandati a negoziare. Gli egiziani, soprattutto, che antepongono alla ediazione di per se stessa la politica di Hosni Mubarak e di Omar Suleiman. Il dossier sui prigionieri, infatti, è stato per anni ostaggio di una vicenda più complessa, i cui elementi fondamentali sono stati: il dossier parallelo sulla riconciliazione interpalestinese, il dossier sulla tregua tra Hamas e Israele (sia prima sia dopo l'Operazione Piombo Fuso), le pressioni americane e israeliane per far abortire il dossier sulla riconciliazione, e infine la questione tutta interna all'Egitto della successione a Hosni Mubarak.

Un elemento fondamentale, quest'ultimo, perché il gioco di Mubarak e Suleiman con i dossier palestinesi ha reso infinita questa storia. La dimostrazione è che i dossier, sia quello sulla riconciliazione sia quello sullo scambio dei prigionieri, si sono chiusi entrambi pochi mesi dopo la caduta di Hosni Mubarak e del suo uomo forte a capo dei servizi, Omar Suleiman. Non è causale. Soprattutto se si pensa che le richieste di Hamas, circa mille prigionieri in cambio della liberazione di Gilad Shalit, sono state alla fine accettate da Israele, comprese quelle che riguardavano la presenza di detenuti arabo-israeliani e di Gerusalemme est. Se molto di diverso non c'è stato sul quid dell'intesa, significa che molto c'è stato – di differente – nei protagonisti dell'accordo. Che ora, in questa coda di un 2011 incredibile per la regione, raggiungono un'intesa frutto anche (se non soprattutto) delle loro singole debolezze.

Diversi gli egiziani, almeno in parte, e indeboliti da una transizione difficile, divisa tra i successi indubbi di Tahrir e la controrivoluzione che tenta di salvare pezzi del regime. Un successo come quello sul dossier Shalit, assieme alle scuse formali presentate da Israele all'Egitto per i cinque soldati uccisi nello sconfinamento dello scorso agosto, è di quelli che il Consiglio Supremo Militare (SCAF) può usare a suo favore. Anche se, in questo caso specifico, il protagonista dell'accordo non è stato lo SCAF, ma l'intelligence egiziana. E non è un dettaglio da poco.

Diversi, e per alcuni versi deboli, anche gli israeliani. La debolezza deriva in parte dalla (altrettanto debole) pressione internazionale, che comunque ha esercitato una certa qual influenza sulla questione delle colonie (mentre firmava l'accordo, però, il governo israeliano decideva la costruzione di una nuova colonia nella parte sud di Gerusalemme est, che finirà per spaccare la continuità tra i quartieri palestinesi di Gerusalemme – Beit Safafa, per la precisione – e Betlemme). Una debolezza, quella del governo di Tel Aviv, che si fonda però soprattutto sulla necessità di tenere sicuro il fronte sud, che dal 1979 al 2011 non era stato più un problema, grazie alla pace di Camp David. La liberazione di Gilad Shalit, e soprattutto il ruolo avuto dall'Egitto, dovrebbero tranquillizzare Israele dal punto di vista strategico, visto che i suoi occhi sono ancora rivolti verso Teheran e verso il rialzo della tensione dopo le notizie del presunto complotto contro l'ambasciatore saudita negli USA.

C'è poi una debolezza di Hamas, la cui leadership a Damasco è sempre più a disagio con la repressione di Bashar el Assad verso la rivoluzione siriana. Le voci di un possibile 'trasloco' dell'ufficio politico di Hamas non sono state del tutto sedate, ed è un fatto che tra i protagonisti dell'accordo ci sono due leader che hanno i rapporti migliori con gli egiziani, Moussa Abu Marzouq e Mahmoud a-Zahhar, egiziano da parte di madre. Il bilanciamento interno tra la Hamas di Gaza e la Hamas dell'ufficio politico, dunque, è una di quelle facce dell'accordo che andrebbe analizzata meglio per capirne i contorni. Di certo, è che Hamas – come anche Fatah – deve fare i conti con le rivoluzioni arabe e i nuovi confusi equilibri della regione. E dall'altra doveva guadagnare un'immagine interno alla società palestinese, dopo il grande show di Mahmoud Abbas che aveva ottenuto un consenso inatteso anche da parte di chi non gli era amico, dopo il discorso all'Onu.

Questa, però, è solo la prima lettura di quello che è successo. Bisognerà, come sempre in Medio Oriente, vedere quello che succederà, già dalle prossime ore.

La prima immagine di Gilad Shalit, sulla tv egiziana, rilanciata dalla BBC.

Hamas rilascia Shalit

Gilad Shalit è libero da una detenzione durata poco meno di duemila giorni. L'ala militare di Hamas l'ha consegnato ai mediatori egiziani a Rafah. Lo ha confermato uno degli uomini che sembra essere stato chiave, in questa storia, e cioè Mahmoud a-Zahar, uno dei vecchi leader di Hamas a Gaza. Shalit si dice indossasse una uniforme, quando è stato consegnato: in un mondo come quello mediorientale, in cui tutto assume un significato, il fatto che Shalit indossi una uniforme, circa duemila giorni la sua cattura, dice molto cose. Che Hamas lo ha considerato un militare, un soldato sino alla fine. Una sorta di POW, prisoner of war. I 477 detenuti palestinesi, nel frattempo, sono stati consegnati dagli israeliani alla Croce Rossa. E a Gerusalemme si sentono i fuochi d'artificio che arrivano da Gerusalemme est, per festeggiare la liberazione dei prigionieri palestinesi: un caso raro, perché qui, i fuochi d'artificio, si sentono la sera, nelle feste di matrimonio.

Lo scambio dei prigionieri, frutto di una mediazione a fasi alterne che va avanti da cinque anni, è dunque divenuto realtà. Una realtà complessa, delicata, frutto di una procedura che sempre solo burocratica, e che invece fa parte dell'assoluta sfiducia che le 'parti contraenti' hanno l'una dell'altra. Per seguire le fasi passo passo, conviene dunque collegarsi con i giornali israeliani online, come Ynet, o con Al Jazeera International, che segue da ore lo scambio.

Era cominciato prima dell'alba, in Israele, il trasferimento dei 477 detenuti palestinesi nei punti di raccolta, in vista della consegna di Gilad Shalit ai mediatori egiziani, e da questi ai militari israeliani. Mentre al valico di Rafah (lato egiziano) si erano recati alcuni dei leader di Hamas. Compreso il numero due del politburo, Mussa Abu Marzouq, protagonista dei due tavoli di negoziato: quello sulla riconciliazione con Fatah, che ha avuto il suo momento mediatico il 4 maggio scorso, con la firma dell'accordo al Cairo, e quello sullo scambio di prigionieri.

Il via libera alla fase più difficile e delicata dell'accordo tra Hamas e Israele è arrivato questa notte. Quando la Corte Suprema israeliana ha emesso il verdetto sui ricorsi presentati da quattro famiglie di vittime del terrorismo palestinese. I tre giudici hanno respinto i ricorsi sostenendo di "non avere spazio per interferire sulla decisione del governo", come già successo in occasione di altri scambio di prigionieri, e che esprimersi contro l'accordo – anche soltanto su alcuni dei nomi dei palestinesi da liberare – avrebbe significato mettere a rischio la vita di Shalit.

Da quel momento, sono state avviate le procedure per trasferire i 477 detenuti da una parte all'altra di Israele, sotto severe misure di sicurezza che hanno coinvolto – si dice – circa un migliaio di poliziotti. 96 prigionieri sono arrivati a Ofer, il carcere che si trova a est della Linea Verde, ben visibile dall'autostrada 443 che collega Gerusalemme a Tel Aviv passando dentro i Territori palestinesi occupati. L'istituto penitenziario si trova proprio a ridosso di uno dei checkpoint verso la Cisgiordania, quello – peraltro – usato anche in genere dalle missioni diplomatiche. Altri cellulari bianchi, con a bordo il grosso dei detenuti palestinesi liberati, hanno invece lasciato alle sei di stamattina il campo di detenzione di Ketziot nel Negev. Direzione il valico di Kerem Shalom, che immette invece a Gaza, dove le famiglie e le autorità di Hamas hanno preparato i festeggiamenti per il più imponente rilascio di palestinesi mai avvenuto.

Un quinto dei prigionieri palestinesi, dunque, rientra in Cisgiordania. Il grosso viene trasferito a Gaza – alcuni tornano a casa, altri rimangono nella Striscia, lontano dai luoghi d'origine -, e infine per quaranta è stato concordato l'esilio, da passare in tre paesi che si sono dichiarati disposti a ospitarli: Qatar, Siria e Turchia. E i nomi dei tre paesi dicono già molto di un panorama, quello mediorientale, che sta cambiando in fretta.

Breaking news a parte, ci si chiede chi abbia vinto e chi abbia perso in questo scambio di prigionieri, un unicum – per le sue dimensioni – nella storia ultraventennale dello scontro tra Israele e Hamas. Tutti i protagonisti cantano vittoria, e per alcuni versi hanno anche ragione. Ha ragione Benjamin Netanyahu, che si guadagna un successo di immagine poco prevedibile, appena tre settimane fa, quando Mahmoud Abbas li aveva rubato la scena all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Netanyahu si guadagna un consenso interno inatteso, e peraltro nella festività di Sukkot, la più sentita del calendario ebraico, almeno in Israele.

Anche Hamas può dire di cantare vittoria, perché è riuscita a far dimenticare in fretta la battaglia per il riconoscimento dello Stato di Palestina all'Onu, riportando a casa – almeno per il momento – circa 500 detenuti palestinesi con pene pesantissime da scontare. Con la promessa, poi, di fare uscire dalle carceri israeliane altri 550. Un successo "nazionale", senza dubbi, com'è stato costretto a dire anche Tawfik al Tirawi, ex capo dell'intelligence dell'ANP, sul cui curriculum pesa l'accusa di aver avuto la mano durissima contro Hamas in Cisgiordania.

L'unica perdente, in questa partita, sembra l'ANP di Ramallah, che ha subito un accordo, senza poterlo più di tanto contrastare e minimizzare. Il dossier dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane (seimila, dicono le ultime statistiche) è troppo importante, per l'intera società, in Cisgiordania, a Gaza, a Gerusalemme, per poter essere svilito. Mentre Hamas contrattava lo scambio dei prigionieri, nelle carceri era in corso uno sciopero della fame che, dopo 3 settimane, si è interrotto solo ieri. Perché nell'intesa c'è anche la promessa, da parte di Israele, di fermare la pratica dell'isolamento dei detenuti.

L'accordo, però, è soprattutto il risultato di tre debolezze. Ma ne parlo nel post successivo. A tra poco…

October 17, 2011

C'è black e black

"O la torta è per tutti, oppure non ci sarà nessuna torta."

Per i più vecchi, tra quelli che conoscono la storia di Israele, questa è una frase storica. La pronunciò agli inizi degli anni Settanta Saa'dia Marciano, figura carismatica e leader indiscusso dei Panterim, le Pantere Nere israeliane. Una frase importante perché – ha scritto Sami Shalom Chetrit, uno di coloro che ha provato a scrivere la storia dei Panterim – "per la prima volta, fu attaccato frontalmente il mito della sicurezza prima di tutto, usata in modo manipolativo, per zittire tutte le proteste".

La storia delle Black Panthers versione israeliana è un capitolo particolare, della storia del paese. Abbastanza nascosto nella vulgata più diffusa. E invece conosciutissimo tra chi ha frequentato, spesso da giovanissimo e della sinistra estrema, Israele.

Perché i Panterim hanno un posto così singolare? Anzitutto perché è la prima protesta sociale di rilievo, a parte il precedente di Wadi Salib nel 1959, la protesta in uno dei quartieri più degradati di Haifa, abitati in gran parte da immigrati ebrei provenienti dai paesi arabi. Wadi Salib porta in superficie, da subito, quella che poi venne definita la questione delle due Israele. L'Israele sionista, ashkenazita, pioneristica, e dell'establishment. E l'altra Israele, dei mizrahim, gli immigrati che a cominciare dalla fine degli anni Quaranta, ma soprattutto dopo il 1955, cominciarono ad arrivare dal Maghreb, dal Levante, dai paesi arabi, dall'Iran. Immigrati diversi, tra di loro: i ricchi commercianti e gli intellettuali del Cairo, di Teheran, di Baghdad, di Tripoli. E gli artigiani di Fez. Per lo stereotipo israeliano, però, erano tutti raccolti sotto un'unica definizione. I marocchini.

I sociologi, le studiose di genere, gli intellettuali mizrahim hanno scritto fiumi di parole su quell'essere cittadini di serie B che ha segnato la loro infanzia, adolescenza, formazione. Immigrati portati nel Negev, nelle città da fondare e popolare, nei campi di transito troppo poco temporanei. Col tempo, con gli anni, i mizrahim divennero una delle basi di consenso della destra israeliana, uno zoccolo duro su cui Menachem Begin, per esempio, costruì la sua sorprendente vittoria del 1977, quando per la prima volta il paese assistette alla sconfitta laburista e all'ascesa del Likud al potere. Non è un caso, dunque, se uno dei primi atti del governo Begin, appena un mese dopo dalle elezioni, fu il lancio di un enorme progetto di riqualificazione delle cittadine e dei quartieri più degradati. Quelli abitati, nella stragrande maggioranza, proprio dall'immigrazione sefardita. Begin, in questo modo, ricompensava una delle sue basi di consenso più importante, e allo stesso tempo confermava – nella sua politica di governo – che le due Israele c'erano veramente.

Prima del 1977, i problemi dei sefarditi erano stati sottovalutati dall'establishment del paese. Con una semplificazione grossolana – la stessa, però, usata da molti mizrahim ancora oggi – ashkenazita e laburista. Li aveva sottovalutati anche Golda Meir, che non riuscì a comprendere, infatti, quei ragazzi del sottoproletariato di Gerusalemme che a un certo punto – nella primavera del 1971 – cominciarono a scendere per strada. Erano, appunto, i Panterim. Ragazzi arrivati bambini in Israele, dai paesi arabi. Oppure già la seconda generazione: nati in Israele, nei quartieri degradati. I Panterim erano sottoproletariato, vivevano in un quartiere – Musrara – che avevano in sostanza occupato da squatter dopo il 1948, quando i borghesi palestinesi che l'abitavano furono costretti alla fuga dalla guerra. Quel quartiere per 19 anni fu sulla linea del fronte, a tiro dei cecchini giordani. E nelle case arabe, una volta belle, ci vivevano in più famiglie, in situazioni estremamente precarie.

Microcriminalità, abbandono scolastico, analfabetismo, disagio sociale, riformatorio, assistenti sociali, furti e lavori precari. I Panterim portavano su se stessi il marchio di una vita difficile. Sino a che non incontrarono i "bianchi": gli ashkenaziti dell'estrema sinistra, che parlarono loro dei miti degli anni Sessanta. Black Panthers comprese. Sono loro stessi, le pantere nere israeliane, ormai in là con gli anni, a raccontare la storia in questo modo. Il mito dei Black Panthers non poteva non colpirli, perché "neri", nella società israeliana, si sentivano anche loro.

Cominciarono, allora, la protesta. Compresa quella – storica – di rubare latte nel quartiere impiegatizio e borghese di Rehavia, non molto distante dalla degradata Musrara. Manifestazioni, espropri proletari, proteste. Per il governo di Golda Meir era troppo. I ragazzi mizrahi di Musrara osavano sfidare una delle leader più importanti, nella storia di Israele, praticamente all'indomani del 1967, della conquista di Gerusalemme est, di Cisgiordania e Gaza. Ne bruciarono anche un'effigie, in piazza Sion, a Gerusalemme. Il governo israeliano usò le maniere forti, ma le cause che avevano originato la protesta c'erano tutte. Non era, insomma, solo un gioco da ragazzi. La commissione d'inchiesta istituita per capire le ragioni della protesta – che durò almeno due anni, tra alti e bassi – non fece altro che confermare quello che i Panterim avevano fatto arrivare in tv, nelle piazze, con metodi sicuramente poco ortodossi.

Su tutto, però, calò una guerra. La Guerra dello Yom Kippur, ottobre 1973. Di loro, dei Panterim, si sentì parlare poco, dopo il conflitto. Cercarono di presentarsi alle elezioni, alcuni di loro iniziarono una carriera politica. Altri, come Reuven Abergil o lo stesso Saadia Marciano (scomparso a 57 anni, nel 2007) continuarono a fare attività o attivismo sociale. Niente, però, fu più come in quell'inizio di anni Settanta.

Un risultato ci fu, a dire il vero. Non aver affrontato il caso delle due Israele aiutò l'ascesa al potere del Likud. L'ennesima lezione della Storia.

Nella foto, Saadia Marciano.

Il brano della playlist l'ho scelto leggendo i ricordi di Reuven Abergil, uno dei panterim. Tra i furti che commise, poco più che bambino, ci fu quello in un negozio di dischi. Prese anche un disco di Joan Baez. E allora, Where have all the flowers gone. E' una Joan Baez con i capelli grigi, in un concerto contro la guerra in Iraq. Voce forse più bella di quella che aveva in gioventù.

Come avete capito, non è casuale né la scelta musicale, né la scelta della storia da raccontare. La mia personale opinione è che piazza Tahrir è stato ed è un modello vincente. Non solo perché è un modello nonviolento. Ma anche perché dietro quel modello nonviolento ci sono molte idee. Condivise.

October 14, 2011

Due madri

Potrei mettermi a disquisire sulle somiglianze tra la parabola italiana e quella egiziana, dopo l'ennesima puntata della decadenza del Belpaese andata in onda oggi. Il Palazzo sbarrato, lontano dalla Strada. Le proteste per il lavoro sempre più diffuse, nell'indifferenza di quei pochi che stanno reggendo le sorti di un paese alla deriva. I giovani (più o meno giovani) che si sentono ostaggio, prigionieri di un capitolo della storia italiana che li sta avviluppando, e che sembra non finire mai. L'informazione (tv) che racconta spesso, spessissimo, un paese diverso da quello reale. E la frustrazione, la disperazione, l'idea che questo incubo potrebbe non finire mai.

Potrei continuare questo elenco, ma preferisco parlare di questa foto, rintracciata su Facebook. Ci sono due madri, in questa foto. A sinistra, la madre di Mina Daniel, il ragazzo ucciso nella strage dei copti (e non solo) del 9 ottobre scorso al Cairo. Mina Daniel era uno dei ragazzi di Tahrir, e che fosse copto nessuno o quasi lo ha saputo sino a quando non è stato ucciso. Perché quale fede si praticasse non era e non è importante, per chi ha fatto la rivoluzione del 25 gennaio. A destra c'è un'altra madre a lutto. La madre di Khaled Said, anche lui un ragazzo egiziano, anche lui innocente, ucciso di botte dalla polizia del regime di Hosni Mubarak, il 6 giugno del 2010. La madre di Khaled Said – per inciso musulmano, ma non conta nulla – è partita da Alessandria, è arrivata al Cairo ed è andata a rendere omaggio e soprattutto a consolare la madre di Mina Daniel.

In Egitto le chiamano le madri dei martiri della rivoluzione. Io preferisco chiamarle due madri che hanno perso un pezzo di carne, quanto di più prezioso e insostituibile avessero. I loro visi dignitosi e sofferenti a un tempo dovrebbero insegnare molto. Della realtà, della dignità, e di quei ragazzi che sono morti per destrutturare la politica, ricostruirla e decidere il proprio futuro.

Per inciso, ma lo dico solo per far comprendere quanto si sia giocato su un pezzo di stoffa per non guardare in faccia il mondo arabo, entrambe queste madri, una cristiana e una musulmana, portano un velo. Nero. Il velo del lutto.

Passaggio dei poteri

"Il Consiglio Militare Supremo ha fallito nel suo compito di amministrare il periodo di transizione e ha solo peggiorato la situazione". 13 partiti egiziani, nati dalla rivoluzione del 25 gennaio, hanno passato il Rubicone e hanno chiesto il passaggio dei poteri dai militari a un consiglio di transizione composto di civili. Lo strappo con la giunta militare che sta gestendo il potere al Cairo, sin dall'11 febbraio scorso, è stato compiuto.

Non che prima non ci fossero state pressioni nei confronti dello SCAF, del Consiglio militare supremo guidato dall'ex ministro della difesa dei tempi di Hosni Mubarak, il generale Mohammed Hussein al Tantawi. Lo ha ricordato oggi Ahdaf Soueif sul Guardian, descrivendo la tempistica di quello che è successo negli scorsi mesi, e del continuo uso della questione settaria, delle tensioni tra musulmani e cristiani come uno strumento per interrompere la rivoluzione:

In the last two weeks Egyptian civil forces have finally come together and issued a unified statement to the military: we want a civil and representative government and we reject the emergency laws and trial of civilians in military courts. They have presented the Supreme Council of the Armed Forces with four possible detailed timelines that would see a civilian government in place and the military back to barracks by mid-2012.

And now this happens. So who wrote this latest episode? Who is working our perceived sectarian faultline to derail the revolution?

La strage dei copti compiuta dall'esercito il 9 ottobre scorso (sulla quale stanno aumentando le testimonianze dei familiari delle vittime e dei testimoni) ha dunque segnato una cesura nei confronti della fiducia degli egiziani e della nuova politica egiziana verso l'alta gerarchia delle forze armate.

'Ala al Aswani ha detto chiaro e tondo, ieri, che mandare via Hosni Mubarak è stato, per i militari, l'unico modo per conservare il regime di Mubarak.

(ho citato apposta due dei migliori scrittori egiziani, uno al Cairo e l'altra a Londra, perché mi piacerebbe vederne di più, di scrittori impegnati in Italia… chiudo la parentesi)

Passato il Rubicone – credo in modo definitivo – si tratta ora di comprendere se il braccio di ferro si concluderà con il passaggio dei poteri, e senza ulteriore caos. Oppure se la resa dei conti non sarà solo dolorosa, ma anche sanguinosa.

Intanto, ieri Tahrir si è di nuovo riempita, per piangere le vittime del 9 ottobre. Nel piccolo olimpo di questa rivoluzione, Mina Daniel è l'ultimo: un altro ragazzo di Tahrir ucciso, stavolta quando si pensava che la rivoluzione avesse cambiato le regole del gioco, in Egitto. In una pagina Facebook, la foto di Mina Daniel all'obitorio è messa accanto a quella di Che Guevara, in un sincretismo culturale non nuovo, nell'immaginario delle nuove generazioni arabe. Anzi. Il mito di Che Guevara è altrettanto diffuso nelle città arabe quanto lo è in Europa, tra i ragazzi. Soltanto che noi, in Italia, ci soffermiamo solo e soltanto sugli stereotipi. Chi ha la barba è un pericoloso radicale islamista. C'è anche un altro modello, per la barba: Che Guevara, appunto.

Per la playlist di oggi, un vecchio refrain. Us and Them, dei Pink Floyd.

Forward he cried from the rear

And the front rank died

And the General sat, as the lines on the map

Moved from side to side

October 12, 2011

Tra intese e scioperi della fame

Oggi non è solo il giorno dopo l'intesa tra Hamas e Israele sullo scambio di prigionieri. Prima che si sapesse alcunché sull'accordo, era stata indetta per oggi una giornata mondiale di solidarietà con le migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Si dice che 2000 detenuti siano oggi in sciopero della fame, in sostegno ai 240 che digiunano da due settimane. E la campagna è partita anche su twitter, conil tag #HS4Palestine, Hunger Strike for Palestine.

Oggi non è solo il giorno dopo l'intesa tra Hamas e Israele sullo scambio di prigionieri. Prima che si sapesse alcunché sull'accordo, era stata indetta per oggi una giornata mondiale di solidarietà con le migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Si dice che 2000 detenuti siano oggi in sciopero della fame, in sostegno ai 240 che digiunano da due settimane. E la campagna è partita anche su twitter, conil tag #HS4Palestine, Hunger Strike for Palestine.

I prigionieri chiedono migliori condizioni e soprattutto la fine dell'isolamento per molti detenuti, simboleggiato – in questo caso – dall'isolamento di Ahmed al Saadat, il capo del Fronte Popolare. Lungi dall'essere confinato nella sola dimensione delle carceri e dei familiari dei detenuti, lo sciopero della fame è divenuto questa volta una campagna mediatica, con i digiuni di solidarietà partiti all'esterno delle prigioni. Un fatto unico, che si nutre anche dell'attivismo sulla Rete e dell'atmosfera cambiata nel mondo arabo, dopo l'inizio delle rivoluzioni. Tanto è vero questo, che per la prima da molto tempo l'autorità che sovrintende agli istituti penitenziari israeliani ha emesso un comunicato per dare dettagli sullo sciopero della fame, e per sottolineare che i detenuti che digiunano sono sotto stretto controllo medico. Quanto la protesta in corso abbia influito nel velocizzare l'accordo sullo scambio dei prigionieri non si sa. I detenuti di Hamas e Jihad islamica, per esempio, hanno appoggiato il digiuno, ma non vi hanno ancora partecipato, suscitando la reazione piccata degli altri detenuti. Fuori dalle celle e dalle carceri, comunque, per Hamas il consenso è determinante, e forse – nella strada palestinese – si sarà anche detto che era meglio non sacrificare un accordo per i pezzi grossi, e liberare quanti più detenuti era possibile.

______________________________

Non c'è, per il momento, nessuna voce critica, da parte palestinese, sull'accordo raggiunto ieri da Hamas e Israele sullo scambio dei prigionieri. Anche Mahmoud Abbas si è subito dichiarato contento dell'intesa. Contento, nonostante l'accordo sia un successo netto per Hamas. Khaled Meshaal ha infatti rubato ieri e oggi la scena a Mahmoud Abbas. E' questa vittoria d'immagine, sul fronte palestinese, il primo risultato dell'accordo che ha chiuso oltre cinque anni di negoziato. Per mesi, il movimento islamista palestinese era rimasto oscurato dalla battaglia condotta – soprattutto dall'ANP di Ramallah – per ottenere il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Onu. Dietro le quinte almeno dall'intesa sulla riconciliazione palestinese dello scorso 4 maggio al Cairo.

Schiacciata dalla grande esposizione mediatica della battaglia all'ONU, dunque, Hamas incassa ora, con l'accordo su Gilad Shalit, un successo che mette in ombra proprio Abu Mazen. Perché l'accordo per il rilascio di 1027 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane è un risultato che tocca tutte le famiglie, non solo a Gaza e non solo in Cisgiordania. E' un risultato "nazionale", ha detto lo stesso Meshaal, da Damasco, confermando che per il capo del bureau politico di Hamas – così come per Abu Mazen – la posta in gioco è quella della leadership nei confronti di tutti i palestinesi. E non solo della singola fazione. Non solo: mentre il riconoscimento dello Stato di Palestina deve ancora essere dibattuto dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Hamas incassa una vittoria che tocca, nel quotidiano, mille famiglie palestinesi. Se dovesse andare in porto lo scambio, insomma, si tratterebbe di un risultato concreto, e non di una bandiera da sventolare su di un territorio che è definito solo – si fa per dire – dalle risoluzioni dell'Onu e dalla linea di un armistizio.

Sta succedendo, con il dossier dei prigionieri, quello che è successo nel 2005 con il disimpegno unilaterale israeliano da Gaza: Hamas incassa una vittoria non solo d'immagine, perché la percezione tra i palestinesi è che la linea tetragona, senza (troppi) compromessi seguita dal movimento islamista ottiene ciò che Fatah e l'ANP non sono mai riuscite a ottenere. Vera o falsa che sia, questa percezione, è quella diffusa nella strada.

La lista dei prigionieri, attentamente redatta negli scorsi anni da Hamas, è un esempio lampante di quale sia l'obiettivo politico islamista: riguadagnare il consenso allargato, fuori dai confini della militanza di partito. La questione dei prigionieri, per i palestinesi, è questione nazionale, e dunque nella lista sono stati messi tutti. Esponenti di Hamas, di Fatah, i laici del Fronte Popolare, quelli della Jihad Islamica. I detenuti di Gaza e della Cisgiordania, ma anche quelli di Gerusalemme est e i palestinesi di Israele. E proprio su quelli di Gerusalemme est e di Israele, negli scorsi mesi e negli scorsi anni, si era arenata la trattativa tra Hamas e il governo di Netanyahu. Per Hamas, era determinante che tutti i palestinesi – compresi quelli col passaporto israeliano, della Palestina storica – fossero nel negoziato. Israele, invece, aveva a un certo punto rifiutato il loro inserimento.

Nell'accordo firmato ieri, però, c'è un punto che gioca contro l'immagine ecumenica di Hamas. Ed è la mancata inclusione nella lista di Marwan Barghouthi e di Ahmed al Saadat, rispettivamente le due figure più importanti per Fatah e per il Fronte Popolare. Non ci sono loro, così come non ci saranno – sembra – anche alcuni pezzi da novanta dello stesso movimento islamista. Barghouthi e Saadat sono stati sacrificati sull'altare di un accordo che premia la debolezza di Netanyahu e quella di Meshaal? Barghouthi e Saadat, insomma, valgono bene un'intesa che salva Netanyahu dal crescente isolamento internazionale sulla questione delle colonie, e Meshaal dall'indebolimento a Damasco, mentre Bashar el Assad reprime violentemente la rivoluzione siriana? Sì. E assieme a questi elementi importanti, c'è anche la pressione montante del dossier prigionieri, sia per Israele sia per i palestinesi tutti.

I detenuti palestinesi nelle carceri israeliane sono migliaia. Difficile anche quantificarli, perché il loro numero varia molto: nel totale vanno e vengono i lavoratori palestinesi illegali che si fanno qualche settimana di detenzione, così come i ragazzi che lanciano pietre o che vengono arrestati per una parola di troppo a un soldato a un checkpoint. Dovrebbero ora essere seimila, ma il loro numero è arrivato sino a diecimila, negli anni recenti. Sono un mondo a parte, dimenticato – sempre – dalla comunità internazionale, se non fosse per il Comitato Internazionale della Croce Rossa, che continua a occuparsene. Sono una ferita aperta, da decenni, nella società palestinese, perché in ogni famiglia c'è almeno un detenuto. Si calcola che dal 1967, 650mila palestinesi siano stati incarcerati da Israele, in quanto potenza occupante.

La vignetta è di Carlos Latuff, in sostegno alla giornata di solidarietà con i detenuti palestinesi, che è stata indetta oggi 12 ottobre.

I brano di oggi per la playlist è obbligato. I DAM, il più importante gruppo rap palestinese e tra i più importanti sulla scena araba ha scritto A letter from a prison cell, in solidarietà con i detenuti palestinesi. E al brano ha partecipato anche il Trio Joubran.

Il puzzle del dossier Shalit

E' come uno strano e complicato mosaico, l'accordo sullo scambio dei prigionieri. La liberazione del caporale Gilad Shalit, catturato alla fine di giugno del 2006, in cambio dell'uscita dalle carceri israeliane di 1027 palestinesi, una consistente tranche rispetto alle migliaia di detenuti palestinesi negli istituti penitenziari di Israele. E' uno strano mosaico non solo perché ci sono, da anni, tre attori in questo negoziato infinito: oltre Israele e oltre Hamas, c'è anche – sin dall'inizio – l'Egitto, che ha gestito la trattativa tutto sommato da solo, accompagnato nel cammino – di tanto in tanto – da un mediatore tedesco. Assieme ai protagonisti, poi, ci sono le circostanze. Negli oltre cinque anni in cui si è svolto, tra alti e bassi, tra mesi di silenzio e di blocco, il negoziato, è accaduto di tutto. Hamas ha preso il potere a Gaza, nel giugno del 2007. Israele ha attaccato Gaza con tutta la sua potenza di fuoco, nel dicembre del 2008, ma non è riuscito a trovare il luogo in cui Shalit era imprigionato. Olmert, che stava per arrivare a un accordo su Shalit, ha lasciato la scena politica, e due mesi dopo Kadima ha perso le elezioni, lasciando il posto a Benjamin Netanyahu: un evento di politica interna che, per il caso Shalit, ha significato il blocco delle trattative, il dimissionamento del precedente negoziatore israeliano, l'uscita di scena del mediatore tedesco e l'irrigidimento delle posizioni. E poi Wikileaks, e poi le rivoluzioni arabe, e poi la cacciata di Mubarak e del grande mediatore, Omar Suleiman. E poi la riconciliazione palestinese, mediata sempre dall'Egitto, ma in questo caso dall'intelligence egiziana senza Omar Suleiman. E poi la richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Onu, condotta da Abu Mazen.

Solo l'elenco di questi eventi fa intravvedere le difficoltà di una trattativa che si è sciolta ora perché le debolezze di tutte le parti in commedia hanno reso tutti più flessibili. Israele, in primis, perché gli ultimi due mesi sono stati molto pesanti dal punto di vista dell'immagine internazionale di Tel Aviv: Abu Mazen ha guadagnato una scena mai avuta sinora, qualificandosi come colui che pretende un sacrosanto diritto per il suo popolo, uno Stato; Netanyahu, che in quell'occasione aveva guadagnato l'appoggio più netto ed evidente da parte del leale alleato statunitense, ha subito un isolamento sempre crescente, per l'arroganza violenta dei coloni e per l'aumento senza freni degli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme est. Un danno d'immagine – per Netanyahu e per Israele – che l'accordo su Shalit, proprio alla vigilia della festività di Sukkot, ripara con una mossa da maestro.

Hamas, dal canto suo, ha firmato l'accordo in uno dei momenti di evidente debolezza, nella sua storia ultraventennale. Gaza è sempre sotto assedio. La riconciliazione con Fatah, firmata lo scorso maggio in pompa magna al Cairo, non ha dato i suoi frutti. E poi la repressione in Siria ha messo Hamas in una posizione di evidente imbarazzo, perché la leadership del movimento islamista palestinese non può più appoggiare apertamente e con enfasi il regime di Bashar el Assad, ma nello stesso tempo sembra tramontata la possibilità di spostare il bureau politico in un altro paese, non così instabile come la Siria. Tutte variabili, queste, che hanno reso più flessibile Hamas, che pure non ha ceduto né sul numero dei detenuti da liberare, né sulla presenza di prigionieri arabo-israeliani nel gruppo. La flessibilità, semmai, sembra vi sia stata su alcuni nomi – Marwan Barghouthi e Ahmed Saadat, in primis – e soprattutto sulla destinazione di molti dei detenuti. Hamas aveva prima rifiutato che i prigionieri potessero essere liberati fuori dai confini dei Territori Palestinesi Occupati. Ora sembra che almeno un centinaio andranno in altri paesi: un cambiamento importante, nella strategia di Hamas, che fin dai tempi di Marj el Zuhour (1992, l'espulsione verso il Libano di 415 palestinesi islamisti, poi risolta con il rientro di tutti quanti nei Territori Palestinesi) aveva sempre rifiutato che un palestinese fosse esiliato. Un rifiuto che, anche simbolicamente, doveva esprimere il distacco da quello che era successo nel 1948, con la Nakba, la fuga, i profughi.

E da ultima la debolezza egiziana. L'accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione dell'Egitto, e al Cairo si sono avuti i colloqui indiretti tra David Meidan, l'ultimo nella lunga serie di mediatori israeliani, e l'uomo forte dell'ala militare di Hamas a Gaza, Ahmed el Jaabari. Una delegazione dell'intelligence israeliana era arrivata al Cairo appena poche ore prima che l'esercito egiziano, domenica sera, reprimesse nel sangue la manifestazione dei copti davanti alla sede della tv di Stato, a Maspero. Gli egiziani hanno probabilmente usato, nella mediazione, anche il caso diplomatico dell'uccisione di cinque soldati da parte degli israeliani, alla frontiera del Negev, che aveva scatenato reazioni durissime al Cairo. Israele porgerà scuse ufficiali, sulla morte dei soldati egiziani: è notizia di oggi, e non sembra per nulla casuale. L'intelligence egiziana, peraltro, deve guadagnare un altro punto a suo favore, in questa transizione sempre più difficile alla democrazia, e il caso Shalit sembra uno strumento importante. Soprattutto per l'immgine dell'Egitto verso il mondo arabo, verso i palestinesi, verso la stessa opinione pubblica interna.

Nel prossimo post, il significato politico dell'accordo su Shalit in casa palestinese. E lo sciopero della fame dei detenuti nelle carceri israeliane (la foto, da Twitter, è sullo sciopero della fame che negli ultimi giorni ha interessato sia i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, sia chi ha deciso di digiunare fuori dalle carceri per solidarietà).

Stay tuned.

October 11, 2011

Militari al potere in Egitto: l'inizio della fine?

"Si è rotto qualcosa, ieri notte". Hossam Bahgat è uno dei volti giovani più noti della rivoluzione egiziana, è chiaro e netto. Quando dice, dagli schermi di Al Jazeera, che qualcosa si è rotto, nella notte di sangue di domenica scorsa al Cairo, dice moltissimo. E lo dice un giovane che si occupa da anni di diritti civili. La violenza inattesa e dura con cui i militari egiziani hanno represso la manifestazione pacifica di domenica notte ha segnato un prima e un dopo, nella lunghissima transizione che l'Egitto sta vivendo, dopo la cacciata di Hosni Mubarak.

Si è rotto qualcosa, certo. Ma non come si pensa ancora, su molta della stampa italiana. Non è la caccia al cristiano, non è il copto che fugge dall'Egitto. Si è rotto molto più di qualcosa tra gli egiziani (tutti) e i militari che mantengono saldamente nelle loro mani il potere politico e istituzionale, dall'11 febbraio scorso, da quando convinsero Hosni Mubarak a dare le dimissioni, dopo 18 giorni di rivoluzione di piazza. Soprattutto, è cambiato molto, moltissimo, nel rapporto tra i copti e i militari.

Lo si è capito quando nella grande cattedrale cairota di Abbassiya, durante una tesa veglia funebre per le vittime della "domenica di sangue", è risuonato come un boato uno slogan. Al shab yurid isqat al musheer, e cioè: il popolo chiede che se ne vada il capo del Consiglio Militare Supremo, la giunta degli alti vertici delle forze armate che regge il paese. Le migliaia di copti che gremivano la chiesa hanno, insomma, accusato a chiare lettere l'esercito, per i morti e per i feriti. E hanno chiesto l'allontanamento del musheer, Mohammed Hussein al Tantawi, un uomo legato al regime di Mubarak, tanto da rivestire il ruolo di ministro della difesa per lungo tempo.

Quel grido, ripetuto nonostante il tentativo di Pope Shenouda III di moderare i toni della folla, cambia l'equazione nel rapporto tra i copti e il potere, in Egitto. Il regime di Mubarak aveva giocato, per anni, con la comunità copta: un gioco difficile, delicato e perverso a un tempo. Il regime brandiva lo spauracchio dell'islam politico, dei Fratelli Musulmani, per conservare il consenso copto. Nello stesso tempo, blandiva alcuni dei maggiorenti della comunità (non tutti, come dimostra il caso della famiglia Sawiris), offrendo prebende e potere. Niente, però, Mubarak ha fatto per fermare la crescita dei movimenti salafiti: anzi, li ha spesso usati come massa di manovra, così come ha sostenuto il conformismo religioso musulmano, contro il quale – semmai – è stata Piazza Tahrir a rivoltarsi.

Non è vera, insomma, la lettura che dice che i copti stavano meglio sotto Mubarak. Tutti gli egiziani stavano male sotto Mubarak, copti inclusi. Salvo quel pugno di clientes - musulmani e copti – che con il regime si sono arricchiti. E' vero, invece, che con i copti il regime ha giocato, e che molti copti sono stati tesserati e sostenitori del partito dei Mubarak, lo NDP. La rivoluzione ha cambiato, stravolto l'equazione. Ora i copti sono in tutti i partiti nati dall'uscita di scena di Mubarak. Persino nel partito dei Fratelli Musulmani, che – seppur per calcolo politico – ha messo ben in evidenza i cristiani che sono entrati nei suoi ranghi. Avere i copti in tutti i partiti significa che non li si può più trattare come una setta, o come una minoranza con la quale giocare. E' questo il cambiamento più importante, negli ultimi mesi.

Cosa succederà, però, da ieri, da oggi, in poi? E' evidente che il Consiglio Militare Supremo sta sentendo e soffrendo la pressione che arriva dalla nuova classe politica che sta emergendo. E' evidente che la richiesta sempre più pressante del passaggio dei poteri dai militari ai civili diventa prioritaria. La lettura che oggi fa Sandmonkey, al secolo Mahmoud Salem, uno dei più 'vecchi' blogger egiziani, è perfetta, tanto quando a prima vista è straniante e paradossale:

"Quello che è successo ieri – dice – è l'inizio della fine del potere dei militari sull'Egitto. I giorni del governo dello SCAF sono contati. E non perché non lo vogliano più, ma perché non hanno più altra scelta".

L'analisi di Sandmonkey è lunga, dettagliata, razionale, lucidissima, a conferma del fatto che i protagonisti di Tahrir non sono affatto degli ingenui ragazzotti che hanno giocato a far la rivoluzione. Ne consiglio caldamente la lettura. La riassumo per sommi capi: i militari sono caduti nella trappola del modo di pensare del vecchio regime. Ora che la rivoluzione non ha più il mordente di prima, possiamo governare come si governava prima. Facendo vedere i muscoli. L'Egitto, però, non è più l'Egitto di prima. La reazione degli egiziani, copti compresi, è stata diversa: la campana di cristallo della paura è stata rotta. E le conseguenze, non solo interne ma internazionali, giocano a sfavore dello SCAF. Intanto, l'esercito non è tutta alta gerarchia: sono anche i quadri, e tra i quadri ci sono ufficiali e soldati cristiani che non saranno stati felici di quello che è successo. Dei blindati che hanno ucciso e fatto a pezzi manifestanti pacifici copti. E poi la dimensione internazionale: è ormai evidente alle diplomazie che a reprimere e uccidere sono state le forze armate, e anche all'interno della dinamica "bisogna proteggere i cristiani d'Oriente", il comportamento dei militari a Maspero è stato un boomerang per lo SCAF.

Si avvicina, dunque, la resa dei conti, in una rivoluzione che ha buttato giù Mubarak ma non ancora tutti i pezzi del vecchio regime. Televisione di stato compresa, uno dei potenti strumenti del vecchio regime rimasto quasi intatto, senza alcuna epurazione. Nei prossimi giorni, si vedrà quanto le forze espresse dalla rivoluzione del 25 gennaio riusciranno a rompere altri pilastri del vecchio regime mubarakiano. E la tv di Stato sarà forse il primo obiettivo.

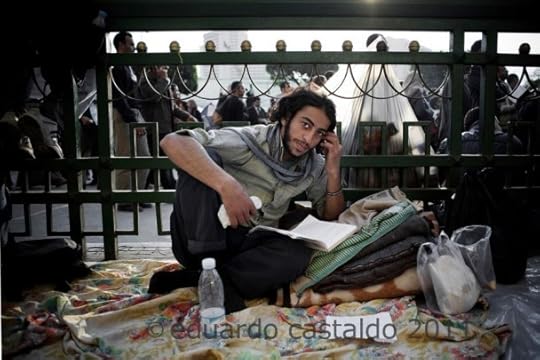

Nella foto di Eduardo Castaldo, scattata a Tahrir, è ritratto Mina Daniel. Uno dei ragazzi di Tahrir, insomma, ucciso domenica notte. L'autopsia dice che è stato ucciso da un proiettile. La sua foto all'obitorio sta facendo il giro del web, così come la sua immagine sorridente durante la manifestazione che da Shobra era arrivata a Maspero, due giorni fa. E' l'icona di quello che è successo, e di quello che si è rotto.

A Mina Daniel e alle altre vittime, dedico il brano della playlist di oggi: Il suonatore Jones, di Fabrizio De Andrè, liberamente tratto – si sa, malo dico ai più giovani – da Spoon River di Edgar Lee Masters. "Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato".