Fernando Ariel García's Blog, page 98

July 7, 2017

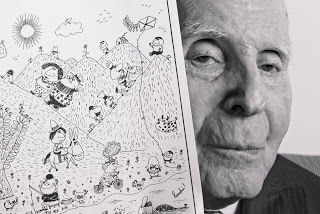

IN MEMORIAM: LANDRÚ (1923-2017)

(Comunicado de la Fundación Landrú) Hoy no tenemos buenas noticias para contarles. A sus 94 años, Landrú (Juan Carlos Colombres) falleció el 6 de julio en la ciudad de Buenos Aires. En Fundación Landrú lo despedimos con honor y con humor, fiel a la filosofía de vida que ejerció y transmitió.

Landrú pasó sus últimos años en su casa de Recoleta, rodeado por su familia y siempre al tanto de los logros y proyectos de la fundación. En los últimos meses salía poco, pero recibía visitas de familiares y amigos. Seguía de cerca las noticias nacionales e internacionales, como siempre hizo a lo largo de su carrera, y continuaba riéndose de la realidad.

Homenaje de Rep en Página 12

Homenaje de Rep en Página 12

Su partida nos entristece mucho. Un gran y buen hombre, el creador de una gran obra de humor se ha ido. Pero sus textos, viñetas y personajes nos ayudarán a recordarlo todos los días y a seguir riendo. Como él querría, que el humor siga presente en nuestras vidas. Por ello, a pesar de la tristeza, seguiremos trabajando en Fundación Landrú para para preservar y difundir su obra. Para que su humor haga reír a cada vez más y más personas."

Landrú pasó sus últimos años en su casa de Recoleta, rodeado por su familia y siempre al tanto de los logros y proyectos de la fundación. En los últimos meses salía poco, pero recibía visitas de familiares y amigos. Seguía de cerca las noticias nacionales e internacionales, como siempre hizo a lo largo de su carrera, y continuaba riéndose de la realidad.

Homenaje de Rep en Página 12

Homenaje de Rep en Página 12Su partida nos entristece mucho. Un gran y buen hombre, el creador de una gran obra de humor se ha ido. Pero sus textos, viñetas y personajes nos ayudarán a recordarlo todos los días y a seguir riendo. Como él querría, que el humor siga presente en nuestras vidas. Por ello, a pesar de la tristeza, seguiremos trabajando en Fundación Landrú para para preservar y difundir su obra. Para que su humor haga reír a cada vez más y más personas."

Published on July 07, 2017 10:45

July 6, 2017

SPIDER-MAN: DE REGRESO A CASA: EL SENTIMIENTO POR ENCIMA DE LA RAZÓN

Spider-Man: De regreso a casa. Director: Jon Watts. Protagonistas: Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Michael Keaton (Adrian Toomes/Buitre), Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Marisa Tomei (tía May Parker), Jon Favreau (Happy Hogan), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Zendaya (Michelle), Donald Glover (Aaron Davis), Jacob Batalon (Ned), Laura Harrier (Liz Allan), Tony Revolori (Eugene “Flash” Thompson), Bokeem Woodbine (Herman Schultz/Shocker), Tyne Daly (Anne Marie Hoag), Angourie Rice (Betty Brant), Michael Chernus (Phineas Mason/Tinkerer), Michael Mando (Mac Gargan), Logan Marshall-Green (Jackson Brice/Shocker), Kenneth Choi (Director Morita), Hannibal Bures (Profesor Wilson), entre otros. Participaciones especiales de Chris Evans (Capitán América), Jennifer Connelly (Karen) y Stan Lee (Gary). Guionistas: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford, Chris McKenna y Erik Sommers, basados en personajes y situaciones de los cómics Marvel del Hombre-Araña, los Vengadores y Damage Control, especialmente aquellos realizados por Stan Lee, Steve Ditko, Dwayne McDuffie, Ernie Colón, Brian Michael-Bendis, Mark Bagley y John Romita, entre otros. Columbia Pictures / Marvel Studios / Pascal Pictures. EE.UU., 2017. Estreno en la Argentina: 6 de julio de 2017.

Spider-Man: De regreso a casa. Director: Jon Watts. Protagonistas: Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Michael Keaton (Adrian Toomes/Buitre), Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Marisa Tomei (tía May Parker), Jon Favreau (Happy Hogan), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Zendaya (Michelle), Donald Glover (Aaron Davis), Jacob Batalon (Ned), Laura Harrier (Liz Allan), Tony Revolori (Eugene “Flash” Thompson), Bokeem Woodbine (Herman Schultz/Shocker), Tyne Daly (Anne Marie Hoag), Angourie Rice (Betty Brant), Michael Chernus (Phineas Mason/Tinkerer), Michael Mando (Mac Gargan), Logan Marshall-Green (Jackson Brice/Shocker), Kenneth Choi (Director Morita), Hannibal Bures (Profesor Wilson), entre otros. Participaciones especiales de Chris Evans (Capitán América), Jennifer Connelly (Karen) y Stan Lee (Gary). Guionistas: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford, Chris McKenna y Erik Sommers, basados en personajes y situaciones de los cómics Marvel del Hombre-Araña, los Vengadores y Damage Control, especialmente aquellos realizados por Stan Lee, Steve Ditko, Dwayne McDuffie, Ernie Colón, Brian Michael-Bendis, Mark Bagley y John Romita, entre otros. Columbia Pictures / Marvel Studios / Pascal Pictures. EE.UU., 2017. Estreno en la Argentina: 6 de julio de 2017. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra / y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, cantaba Violeta Parra en Volver a los 17, una de las tantas gemas que el cancionero popular chileno le legó a la cultura universal. Una canción que, aseguran los que saben, pone el valor del sentimiento por arriba del valor de la razón. Concepto que le viene como anillo al dedo a esta Spider-Man: De regreso a casa (Spider-Man: Homecoming), que termina de unir en sagrado matrimonio a la licencia arácnida más importante con el Universo Marvel Cinematográfico que modificó la forma de hacer y mirar este tipo de tanques hollywoodenses.

El sentimiento que brota como el musguito nos lleva de narices hasta la misma génesis del superhéroe bandera de la Casa de las Ideas. Y si Sam Raimi eligió el Hombre-Araña de Stan Lee y John Romita como norte y Biblia creativa para su trilogía, aquí Jon Watts hace lo propio con el Hombre-Araña de Stan Lee y Steve Ditko (secuencia icónica incluida), el primero de todos, el que supo hacerse fuerte desde la adolescencia desgraciada en los años formativos de estudiantina. Claro que el mundo cambió (y mucho) entre aquel 1962 y este 2017. Y esas transformaciones se ven reflejadas en el filme. La comedia de aventuras continúa como marco contenedor, pero ser nerd quinceañero es una cucarda que ahora se puede llevar con orgullo, la tecnología favorece la continuidad y la expansión de todas las ansiedades del mundo infantojuvenil, el multiculturalismo es moneda corriente en cualquier ámbito; y ser tía cincuentona implica ser una tía MILF. Todo ello bien impregnado por un soberbio duelo entre Tom Holland y Michael Keaton, que recrea y reinventa la tensión dramática entre el Hombre-Araña y el Buitre como lo mejor de todo el metraje.

Pegaditos con adhesivo arácnido, la película se prodiga enlazando pequeñas situaciones con el desarrollo de las tramas macro que la saga Marvel va desenvolviendo entre sus distintas partes, desde la masiva destrucción que dejó la primera aventura de Los Vengadores al impacto mediático que tiene la pública relación amorosa entre Tony Stark y Pepper Potts, pasando por el recupero de apellidos históricos (Morita, actual director de la escuela secundaria a la que asiste Parker, es descendiente del Comando Aullador Jim Morita que vimos en Capitán América: El primer Vengador, en ambos casos interpretado por Kenneth Choi) y una justificación argumental que sostiene los monólogos del Hombre-Araña que venimos escuchando desde Capitán América: Civil War (sólo diremos que responde al nombre de Karen).

Pero (siempre hay un pero), el enredo en el muro viene dado por el guión, parte historia de superación personal de Peter Parker, parte educación superheroica a cargo de Tony Stark; y parte sitcom coral ambientada en escuela secundaria. Mucho por abarcar termina siendo, ya se sabe, poco por apretar. Y si bien los chistes y los efectos salvan la situación, por momentos el metraje se vuelve un poco denso, algo pesado, bastante trillado. El resto funciona como apetitoso manjar para los lectores históricos del cómic, abriendo puertas a lo pavote, a diestra y siniestra, a tientas y a locas. Veremos qué queda de todo eso, si es que queda algo.

Sin spoilear nada, abundan los links más o menos libres a personajes secundarios de peso (Ned es una mezcla de Ned Leeds y Ganke Lee, Liz es una eficaz vuelta de tuerca al primer interés romántico de Peter Parker: Liz Allan), la incorporación de villanos pedorros como el Tinkerer, el Shocker y parte de los Enforcers; la intrascendente aparición de Mac Gargan (alter ego de El Escorpión, maloso prime time del héroe) y de Aaron Davis, que en el mundo impreso terminó siendo el Prowler (Universo Marvel canónico) y el tío de Miles Morales (el Hombre-Araña negro del Universo Marvel Ultimate). Y la subida al carro de otros conceptos historietísticos: Anne Marie Hoag al frente de Damage Control (próxima serie televisiva de la cadena ABC) y el profesor de gimnasia Wilson, creado por el propio Stan Lee en 1955, cuando Marvel se llamaba Atlas.

Obviamente, hay que fumarse todos los títulos hasta llegar a las clásicas (¿y esperadas?) escenas post-créditos. Y si sos de esos fanáticos acérrimos que esperan sentaditos en las butacas hasta que te echen del cine, la última minisecuencia te va profundamente dedicada. Con nombre y apellido. Fernando Ariel García

Marvelinks Agent Carter Agents of S.H.I.E.L.D. (1º temporada y 2º temporada) Ant-Man. El Hombre Hormiga Avengers: Era de Ultrón Capitán América y el Soldado del Invierno Capitán América: Civil War Daredevil (1º temporada) Doctor Strange: Hechicero Supremo El sorprendente Hombre-Araña El sorprendente Hombre-Araña 2: La amenaza de Electro Grandes Héroes Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Iron Man 2 Iron Man 3 Thor: Un mundo oscuro Wolverine inmortal Logan. Wolverine X-Men: Días del futuro pasado X-Men: Apocalipsis

Published on July 06, 2017 15:21

July 5, 2017

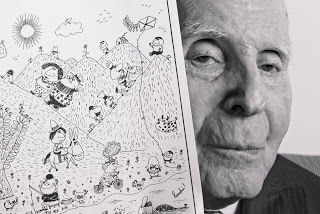

LAS GRANDES ENTREVISTAS DE SONASTE MANECO: RAFA MARÍN

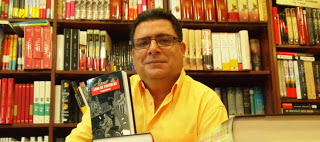

Escritor. Guionista de cómics. Profesor. Crítico de cine, historietas y literatura de ciencia-ficción. Coordinador editorial. Desarrolló su obra en publicaciones propias y ajenas, en fanzines especializados y publicaciones de alcance masivo. Cultor de la palabra inteligente y elegante, combinación sabia de las culturas “alta” y “popular”, el gaditano Rafa Marín (Rafael Marín Trechera) se sentó a dialogar, largo y tendido, con nuestro amigo Javier Mora. Y nosotros nos damos el gustazo de publicarlo.

Foto tomada del sitio web

¡A los libros!

Foto tomada del sitio web

¡A los libros!

¿Cómo nace tu pasión por la lectura y la escritura? ¿Cuál es tu primer referente: el cómic o la literatura? Soy hijo de los sesenta, de la imagen, del acceso de la clase obrera a la cultura popular. Los cómics, claro. La tele. El cine. Y los libros. Todos conformaron mi infancia. Y supongo que todo eso se me quedó grabado. Eres un autor polifacético: novelista, guionista, investigador, traductor, docente… ¿En que faceta te sientes más cómodo? No lo sé, para mí todo es lo mismo. Facetas que componen mi vida, que tengo compartimentada. Profe de día, escritor o traductor por la tarde, guionista a saltos... Quizá dedicarse a una sola cosa sería aburrido.

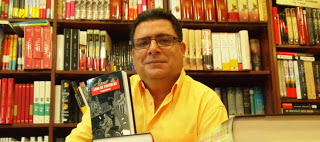

En 1977 creas el colectivo literario Jaramago y un año después fundas el fanzine McClure. ¿Se configura tu estilo en estas obras primerizas? ¿Qué le diría el Rafa Marín actual a su homólogo de esos años? Uf. Ahora uno mira cuarenta años atrás y le da un poco de repelús. Por lo osados que éramos, por lo malos que éramos. Pero supongo que ya ahí estaba el germen investigador, la mezcla de “alta” cultura y cultura “popular” que me caracteriza. No sé qué me diría a mí mismo. Quizá que tendría que haber sido más valiente.

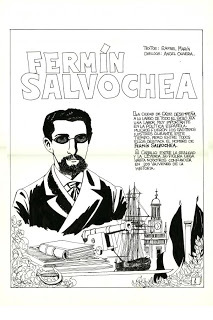

En el mundillo del cómic tus primeros trabajos como guionista son con Ángel Olivera, Pequeña historia de Andalucía en comic y Fermín Salvochea, ambas obras editadas por la Fundación Cultural del Ayuntamiento de Cádiz. Curiosamente desde 2009, con Fritz a la dirección editorial, y un amplio grupo de dibujantes, desarrollas el ambicioso proyecto 12 del doce. ¿Qué te aporta Cádiz? ¿Te sientes partícipe de la amplia lista de autores literarios que la han utilizado como tema literario? ¿Te has planteado algún proyecto de relato histórico que toque la Cádiz contemporánea más allá de una fiel ambientación como en Detective sin licencia? Quise huir del provincialismo y el catetismo. En la mezcla que soy, eso de ser de pueblo no estaba bien visto. Pero nunca pude quitarme Cádiz de encima: lo que soy, soy. Y soy de Cádiz. Así que acabé aceptando que se pueden y se deben hacer historias en Cádiz: los primeros trabajos con Angel Olivera; la aparición de Cádiz como escenario en Iberia Inc y Triada Vértice, los doce números de la serie 12 del Doce, dedicados a plasmar la Constitución de los liberales de 1812. Y, naturalmente, Cadiz estuvo siempre en mis relatos no de ciencia-ficción: Cenicienta de asfalto, Cuando el ámbar asomaba, Cuerpo de ola. Luego me dio por hacer ficción en Cádiz y en gaditano: las tres novelas de Torre: Detective sin Licencia, Los espejos turbios y Lona de Tinieblas. Mis dos novelas de memorias: El anillo en el agua y El niño de Samarcanda. Y la novela de terror situada en carnaval, La ciudad enmascarada. Cádiz está ahí siempre.

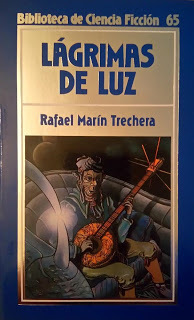

Empecemos por desgranar tu obra literaria... Desde 1979 colaboras en revistas como Nueva Dimensión, Nova o Kamanda. ¿Te consideras autor de ciencia-ficción o un autor que ha utilizado la ciencia-ficción? Me molesta mucho que me encasillen en la ciencia-ficción. No empecé en la ciencia-ficción; empecé en la poesía y el teatro. Luego escribí relatos de ciencia-ficción. Como se publicaban, seguí en el género. Escribí muchos relatos de CF (odio que digan ci-fi) y un par de novelas, Lágrimas de luz y Mundo de dioses. Pero he escrito en todos los géneros: fantasía, terror, policiaco, histórico...

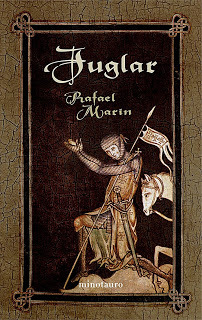

En Lágrimas de luz y posteriormente en Juglar recreas la Edad Media. En la primera a través de la CF; en la segunda, por medio de la fantasía y la magia. ¿Hasta qué punto has seguido hechos históricos reales para tu recreación? ¿Qué te fascina tanto del mester de juglaría y del cantar de gesta? ¿Te consideras un juglar moderno? De jovencito me gustaba mucho la Edad Media (hoy diría que el Renacimiento, aunque cualquier época es fascinante). Trasponer el mester de juglaría a la ciencia-ficción fue la causa de que no pudiera escribir, como quería, la vida del juglar que escribió Mío Cid... cosa que arreglé, a su modo, treinta años después cuando hice Juglar. Quizá todo tenga que ver porque quise ser periodista y los juglares eran, entre otras cosas, los periodistas de su época, los que transmitían las noticias y creaban una sensación de unidad.

Para muchos Lágrimas de luz está considerada como la mejor obra de ciencia-ficción en castellano. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Te sorprende la repercusión que ha tenido esta obra? No sé si es la mejor novela de ciencia-ficción en castellano. Sí es, posiblemente, la que mejor trasciende las fronteras del género, porque habla de otras cosas que se pueden entender sin ser experto en el tema. Creo que el personaje, Hamlet Evans, engancha y consigue que el lector se identifique con él: de ahí su “éxito” moderado.

Si en Lágrimas de luz existe una fuerte carga antimilitarista, en tu triología La leyenda del navegante vemos una crítica a los fanatismos religiosos. ¿Hasta que punto la reflexión social se erige como artífice de la historia? ¿Cómo conjugar esta capacidad con el carácter lúdico? Hijo de mi tiempo, una vez más. Uno piensa como piensa; y los extremos le preocupan. Quizá soy un escritor “social”. Lo cual no quiere decir, claro, que esté por sistema en contra de los militares ni de los curas. Hay individuos admirables e individuos despreciables en todos los campos. Tampoco creo en los ovnis y mira, escritor de ciencia-ficción.

El muchacho inca es tu incursión en la literatura juvenil. ¿Variaste sustancialmente tu estilo para acercarte a este tipo de público? Es una de mis novelas juveniles, la primera que se publicó. Creo que no se me da bien: no doy con la tecla. No consigo simplificar mi estilo, y eso que en algún caso, como en Mobtel, creo que queda un libro muy juvenil y muy divertido.

En Elemental querido Chaplin y en Detective sin licencia retomas respectivamente la figura clásica del detective y la del antihéroe de la serie negra. ¿Qué te agrada más de una y de otra? ¿Cuál es más cercana a ti? ¿Responde su uso en distintos momentos a voluntad de estilo o a distintos estados de ánimo? Siempre me han gustado más los antihéroes que los héroes. Sobre todo los perdedores. La carga simbólica, la identificación con el lector, la crítica social se consigue mejor con un antihéroe.

Has escrito también numerosos cuentos recopilados en cuatro antologías: Unicornios sin cabeza, Ozymandias, La sed de las panteras y El centauro de piedra. Como autor qué prefieres: ¿la intensidad del relato corto o poder desplegar toda tu imaginación en una trama sin restricciones? Son más antologías. Te olvidas de Piel de fantasma (que es mi mejor libro de relatos) y Son de piedra y otros relatos. Dentro de unos meses saldrá una antología nueva. Me gusta escribir relatos entre novelón y novelón. O los escribo cuando veo que hay salida y me motiva verlos publicados. Mis relatos primeros tuvieron la acogida de Nueva Dimensión y Kandama. Y creo que lo mejor de mi producción se debió a la excelente Artifex. Como ahora no hay revistas, me prodigo menos. Quizá, es posible, haya perdido la necesidad de contar historias cortas.

En Mundo de dioses hay un claro guiño a otra de tus pasiones: el mundo de los superhéroes. ¿Por qué empleas un trasfondo literario en este caso? ¿Para revalorizar el cómic de superhéroes o para hermanarlo con la antigua épica? Por la dificultad. Mundo de dioses fue un reto. Escribir como novela lo que estamos acostumbrados a ver en imágenes. Fue muy difícil y a la vez muy divertido. Me resulta gracioso que digan que fue un guión de cómic, cuando en realidad, de guión sólo hubo cuatro páginas que vendrán a ser las dos primeras páginas del relato, que tiene unas quinientas.

Nos gustaría saber cómo nace en ti esta fascinación por el género superheróico. ¿Qué autores y obras te han marcado sobremanera? No más fascinación que por otros géneros. Lo que sucede es que las buenas historias de superhéroes son como el western: se puede contar de todo. Lo importante es el personaje, y la esquizofrenia típica del superhombre posmoderno (ese que se crea con Marvel en los sesenta) da para juegos escénicos muy interesantes.

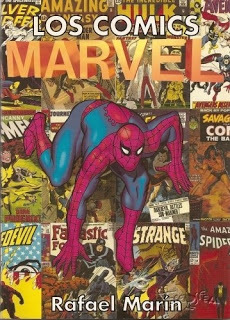

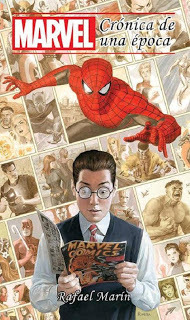

Ha sido incluso el tema de tu tesis de licenciatura en filología inglesa por la Universidad de Cádiz, que posteriormente fue publicada como Los cómics Marvel. ¿Qué aspectos te interesaba analizar? La manera en que los cómics Marvel reflejaban la realidad, los avances sociales, el cambio. La incorporación de la mujer. La superación del racismo. Los temas tabú como la muerte o el suicidio. Ese tipo de cosas en las que Marvel fue pionera y que no se habían tratado antes en otros cómics. Treinta años más tarde he reescrito y ampliado ese libro, casi triplicando su extensión. Se llama Marvel: Crónica de una época. Creo que así se entiende mejor que es una época del mundo. Y mi época como lector.

En 1992 guionizaste para Marvel UK, Remix y Death´s Head/Sabertooth. ¿Cómo accedes a esta editorial? ¿Por qué no tuvo continuidad tu obra? Está contado en ese libro. Llamaron a Carlos Pacheco. Carlos nos abrió la puerta a mí y a otros dibujantes. Hicimos un par de proyectos, pero la editorial cerró y no vieron la luz. Y como los cómics lo que venden son imagen y no texto, me quedé en tierra cuando todos volaron a USA.

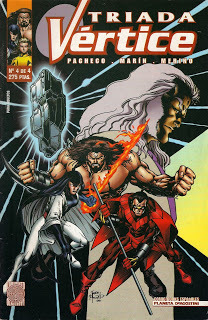

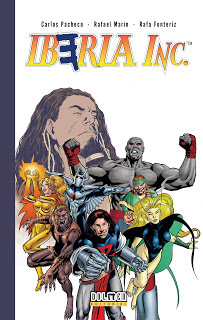

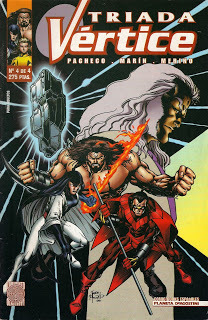

Junto a Rafa Fonteríz y Jesús Merino realizaste entre 1997 y 1998, Iberia Inc y Triada Vértice respectivamente. Tras esta experiencia, ¿crees que es posible adaptar “de forma seria y creíble” los arquetipos del superhéroe a la cultura patria española o es un producto de fantasía exclusivo del mundo anglosajón? ¿Por qué crees que esta línea de cómics no tuvo mayor repercusión? Que es posible tienes la prueba en esas dos series. Nunca fueron parodia. Fue trasponer los tipos del cómic español y aunarlos con los tipos del cómic norteamericano. Y hacerlo en serio. Con rigor y diversión. La aventura no tuvo continuidad por una simple razón monetaria: pagaban muy poco, aunque las dos series se vendieron muy bien, y los dibujantes emigraron a otros sitios.

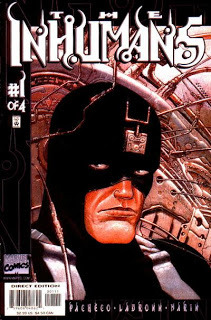

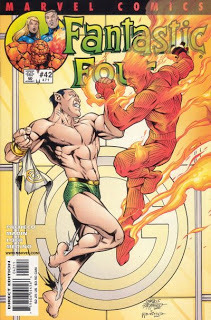

En el 2000 co-guionizas junto a Carlos Pacheco, las series para Marvel Comics Inhumans (con dibujos de José Ladronn) y Fantastic Four (con dibujos de Pachecho). ¿Se cumplía un sueño de tu infancia al poder contar las historias de estos personajes clásicos? ¿Qué otros personajes desearías guionizar? No se cumplió ningún sueño de infancia porque escribir para Marvel en mi adolescencia ni siquiera se contemplaba. El mundo, desde entonces se ha hecho muy pequeño y ahora parece fácil lo que siempre fue imposible. Tampoco es fácil ahora, claro. No me gustaría volver a guionizar como lo hice entonces: ahora, además, sería imposible. ¿Personajes? Spider-Man, claro. Pero si algo he aprendido es que, cuanto menos importante sea el personaje, más libertad creativa pueden darte.

¿Cómo se concretaba el trabajo para Marvel? ¿Existieron restricciones creativas de algún tipo por parte de la editorial? Carlos y yo discutíamos las historias. Yo las escribía. Se mandaban a Marvel. Marvel ponía pegas a cosas peregrinas. Se reescribían. Carlos dibujaba. Y luego salían las historias que a veces no eran como nosotros pensábamos: finales cambiados, dibujantes fill-in. Nos impusieron un dialoguista que no se leía los guiones... Era un sistema un poco tonto.

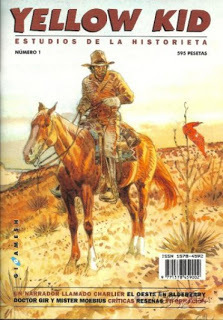

En 2001 diriges la célebre revista de estudios de historieta Yellow Kid. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Pretendías acercar la visión académica de la historieta al lector medioMe interesa el estudio de la historieta. Y me interesan los cómics con contenido. De siempre se le ha prestado mucha atención al dibujante y muy poca, o nula, al guionista. Quizá por ser guionista yo mismo, al coordinar aquellos seis números (a los que el establishment de la historieta en este país ignoró olímpicamente, por cierto) me centré en los guionistas y en su obra.

En dos de sus cuatro números encontramos dos especiales a guionistas clásicos del medio como son Charlier y Oesterheld. ¿Tratabas de reivindicar la figura del oficio de guionista? ¿Qué crees que aportaron ambos al mundo de la historieta? ¿Qué otros guionistas o autores de cómics consideras que son tus principales influencias? La falta de conocimiento o de perspectiva histórica de los lectores de cómics (¿de ahora?) nos lleva a repetir el meme de que Alan Moore es el mejor guionista de todos los tiempos. Y, siéndolo o no, no podemos olvidar a gente como Hal Foster, como Jules Pfeiffer, Jean Michel Charlier, Stan Lee o Lee Falk. Todos han ido sumando a la historia y nadie que quiera ser guionista o dibujante debería ignorar sus aportaciones. A nivel personal me ha influido mucho, como guionista y como novelista, Robin Wood.

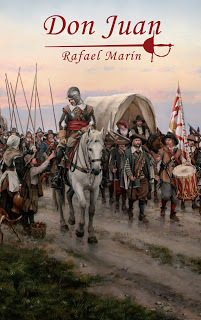

Para finalizar, ¿en qué proyectos estás inmerso en la actualidad? Estoy a la espera de que salga mi nueva novela Don Juan, una novela histórica de mil páginas donde cuento la historia del Tenorio como personaje de su tiempo, espía y capitán de los Tercios al servicio de Carlos V. Ando liado con la coordinación de la línea Sin Fronteras de Dolmen, donde pretendemos recuperar en ediciones dignas los clásicos de prensa (Johnny Hazard, Flash Gordon, Príncipe Valiente). Y tras la maratón de cinco años que me ha supuesto Don Juan, intento descansar y ver a cuál de los otros proyectos que tengo siempre en la recámara me dedico.

Foto tomada del sitio web

¡A los libros!

Foto tomada del sitio web

¡A los libros!

¿Cómo nace tu pasión por la lectura y la escritura? ¿Cuál es tu primer referente: el cómic o la literatura? Soy hijo de los sesenta, de la imagen, del acceso de la clase obrera a la cultura popular. Los cómics, claro. La tele. El cine. Y los libros. Todos conformaron mi infancia. Y supongo que todo eso se me quedó grabado. Eres un autor polifacético: novelista, guionista, investigador, traductor, docente… ¿En que faceta te sientes más cómodo? No lo sé, para mí todo es lo mismo. Facetas que componen mi vida, que tengo compartimentada. Profe de día, escritor o traductor por la tarde, guionista a saltos... Quizá dedicarse a una sola cosa sería aburrido.

En 1977 creas el colectivo literario Jaramago y un año después fundas el fanzine McClure. ¿Se configura tu estilo en estas obras primerizas? ¿Qué le diría el Rafa Marín actual a su homólogo de esos años? Uf. Ahora uno mira cuarenta años atrás y le da un poco de repelús. Por lo osados que éramos, por lo malos que éramos. Pero supongo que ya ahí estaba el germen investigador, la mezcla de “alta” cultura y cultura “popular” que me caracteriza. No sé qué me diría a mí mismo. Quizá que tendría que haber sido más valiente.

En el mundillo del cómic tus primeros trabajos como guionista son con Ángel Olivera, Pequeña historia de Andalucía en comic y Fermín Salvochea, ambas obras editadas por la Fundación Cultural del Ayuntamiento de Cádiz. Curiosamente desde 2009, con Fritz a la dirección editorial, y un amplio grupo de dibujantes, desarrollas el ambicioso proyecto 12 del doce. ¿Qué te aporta Cádiz? ¿Te sientes partícipe de la amplia lista de autores literarios que la han utilizado como tema literario? ¿Te has planteado algún proyecto de relato histórico que toque la Cádiz contemporánea más allá de una fiel ambientación como en Detective sin licencia? Quise huir del provincialismo y el catetismo. En la mezcla que soy, eso de ser de pueblo no estaba bien visto. Pero nunca pude quitarme Cádiz de encima: lo que soy, soy. Y soy de Cádiz. Así que acabé aceptando que se pueden y se deben hacer historias en Cádiz: los primeros trabajos con Angel Olivera; la aparición de Cádiz como escenario en Iberia Inc y Triada Vértice, los doce números de la serie 12 del Doce, dedicados a plasmar la Constitución de los liberales de 1812. Y, naturalmente, Cadiz estuvo siempre en mis relatos no de ciencia-ficción: Cenicienta de asfalto, Cuando el ámbar asomaba, Cuerpo de ola. Luego me dio por hacer ficción en Cádiz y en gaditano: las tres novelas de Torre: Detective sin Licencia, Los espejos turbios y Lona de Tinieblas. Mis dos novelas de memorias: El anillo en el agua y El niño de Samarcanda. Y la novela de terror situada en carnaval, La ciudad enmascarada. Cádiz está ahí siempre.

Empecemos por desgranar tu obra literaria... Desde 1979 colaboras en revistas como Nueva Dimensión, Nova o Kamanda. ¿Te consideras autor de ciencia-ficción o un autor que ha utilizado la ciencia-ficción? Me molesta mucho que me encasillen en la ciencia-ficción. No empecé en la ciencia-ficción; empecé en la poesía y el teatro. Luego escribí relatos de ciencia-ficción. Como se publicaban, seguí en el género. Escribí muchos relatos de CF (odio que digan ci-fi) y un par de novelas, Lágrimas de luz y Mundo de dioses. Pero he escrito en todos los géneros: fantasía, terror, policiaco, histórico...

En Lágrimas de luz y posteriormente en Juglar recreas la Edad Media. En la primera a través de la CF; en la segunda, por medio de la fantasía y la magia. ¿Hasta qué punto has seguido hechos históricos reales para tu recreación? ¿Qué te fascina tanto del mester de juglaría y del cantar de gesta? ¿Te consideras un juglar moderno? De jovencito me gustaba mucho la Edad Media (hoy diría que el Renacimiento, aunque cualquier época es fascinante). Trasponer el mester de juglaría a la ciencia-ficción fue la causa de que no pudiera escribir, como quería, la vida del juglar que escribió Mío Cid... cosa que arreglé, a su modo, treinta años después cuando hice Juglar. Quizá todo tenga que ver porque quise ser periodista y los juglares eran, entre otras cosas, los periodistas de su época, los que transmitían las noticias y creaban una sensación de unidad.

Para muchos Lágrimas de luz está considerada como la mejor obra de ciencia-ficción en castellano. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Te sorprende la repercusión que ha tenido esta obra? No sé si es la mejor novela de ciencia-ficción en castellano. Sí es, posiblemente, la que mejor trasciende las fronteras del género, porque habla de otras cosas que se pueden entender sin ser experto en el tema. Creo que el personaje, Hamlet Evans, engancha y consigue que el lector se identifique con él: de ahí su “éxito” moderado.

Si en Lágrimas de luz existe una fuerte carga antimilitarista, en tu triología La leyenda del navegante vemos una crítica a los fanatismos religiosos. ¿Hasta que punto la reflexión social se erige como artífice de la historia? ¿Cómo conjugar esta capacidad con el carácter lúdico? Hijo de mi tiempo, una vez más. Uno piensa como piensa; y los extremos le preocupan. Quizá soy un escritor “social”. Lo cual no quiere decir, claro, que esté por sistema en contra de los militares ni de los curas. Hay individuos admirables e individuos despreciables en todos los campos. Tampoco creo en los ovnis y mira, escritor de ciencia-ficción.

El muchacho inca es tu incursión en la literatura juvenil. ¿Variaste sustancialmente tu estilo para acercarte a este tipo de público? Es una de mis novelas juveniles, la primera que se publicó. Creo que no se me da bien: no doy con la tecla. No consigo simplificar mi estilo, y eso que en algún caso, como en Mobtel, creo que queda un libro muy juvenil y muy divertido.

En Elemental querido Chaplin y en Detective sin licencia retomas respectivamente la figura clásica del detective y la del antihéroe de la serie negra. ¿Qué te agrada más de una y de otra? ¿Cuál es más cercana a ti? ¿Responde su uso en distintos momentos a voluntad de estilo o a distintos estados de ánimo? Siempre me han gustado más los antihéroes que los héroes. Sobre todo los perdedores. La carga simbólica, la identificación con el lector, la crítica social se consigue mejor con un antihéroe.

Has escrito también numerosos cuentos recopilados en cuatro antologías: Unicornios sin cabeza, Ozymandias, La sed de las panteras y El centauro de piedra. Como autor qué prefieres: ¿la intensidad del relato corto o poder desplegar toda tu imaginación en una trama sin restricciones? Son más antologías. Te olvidas de Piel de fantasma (que es mi mejor libro de relatos) y Son de piedra y otros relatos. Dentro de unos meses saldrá una antología nueva. Me gusta escribir relatos entre novelón y novelón. O los escribo cuando veo que hay salida y me motiva verlos publicados. Mis relatos primeros tuvieron la acogida de Nueva Dimensión y Kandama. Y creo que lo mejor de mi producción se debió a la excelente Artifex. Como ahora no hay revistas, me prodigo menos. Quizá, es posible, haya perdido la necesidad de contar historias cortas.

En Mundo de dioses hay un claro guiño a otra de tus pasiones: el mundo de los superhéroes. ¿Por qué empleas un trasfondo literario en este caso? ¿Para revalorizar el cómic de superhéroes o para hermanarlo con la antigua épica? Por la dificultad. Mundo de dioses fue un reto. Escribir como novela lo que estamos acostumbrados a ver en imágenes. Fue muy difícil y a la vez muy divertido. Me resulta gracioso que digan que fue un guión de cómic, cuando en realidad, de guión sólo hubo cuatro páginas que vendrán a ser las dos primeras páginas del relato, que tiene unas quinientas.

Nos gustaría saber cómo nace en ti esta fascinación por el género superheróico. ¿Qué autores y obras te han marcado sobremanera? No más fascinación que por otros géneros. Lo que sucede es que las buenas historias de superhéroes son como el western: se puede contar de todo. Lo importante es el personaje, y la esquizofrenia típica del superhombre posmoderno (ese que se crea con Marvel en los sesenta) da para juegos escénicos muy interesantes.

Ha sido incluso el tema de tu tesis de licenciatura en filología inglesa por la Universidad de Cádiz, que posteriormente fue publicada como Los cómics Marvel. ¿Qué aspectos te interesaba analizar? La manera en que los cómics Marvel reflejaban la realidad, los avances sociales, el cambio. La incorporación de la mujer. La superación del racismo. Los temas tabú como la muerte o el suicidio. Ese tipo de cosas en las que Marvel fue pionera y que no se habían tratado antes en otros cómics. Treinta años más tarde he reescrito y ampliado ese libro, casi triplicando su extensión. Se llama Marvel: Crónica de una época. Creo que así se entiende mejor que es una época del mundo. Y mi época como lector.

En 1992 guionizaste para Marvel UK, Remix y Death´s Head/Sabertooth. ¿Cómo accedes a esta editorial? ¿Por qué no tuvo continuidad tu obra? Está contado en ese libro. Llamaron a Carlos Pacheco. Carlos nos abrió la puerta a mí y a otros dibujantes. Hicimos un par de proyectos, pero la editorial cerró y no vieron la luz. Y como los cómics lo que venden son imagen y no texto, me quedé en tierra cuando todos volaron a USA.

Junto a Rafa Fonteríz y Jesús Merino realizaste entre 1997 y 1998, Iberia Inc y Triada Vértice respectivamente. Tras esta experiencia, ¿crees que es posible adaptar “de forma seria y creíble” los arquetipos del superhéroe a la cultura patria española o es un producto de fantasía exclusivo del mundo anglosajón? ¿Por qué crees que esta línea de cómics no tuvo mayor repercusión? Que es posible tienes la prueba en esas dos series. Nunca fueron parodia. Fue trasponer los tipos del cómic español y aunarlos con los tipos del cómic norteamericano. Y hacerlo en serio. Con rigor y diversión. La aventura no tuvo continuidad por una simple razón monetaria: pagaban muy poco, aunque las dos series se vendieron muy bien, y los dibujantes emigraron a otros sitios.

En el 2000 co-guionizas junto a Carlos Pacheco, las series para Marvel Comics Inhumans (con dibujos de José Ladronn) y Fantastic Four (con dibujos de Pachecho). ¿Se cumplía un sueño de tu infancia al poder contar las historias de estos personajes clásicos? ¿Qué otros personajes desearías guionizar? No se cumplió ningún sueño de infancia porque escribir para Marvel en mi adolescencia ni siquiera se contemplaba. El mundo, desde entonces se ha hecho muy pequeño y ahora parece fácil lo que siempre fue imposible. Tampoco es fácil ahora, claro. No me gustaría volver a guionizar como lo hice entonces: ahora, además, sería imposible. ¿Personajes? Spider-Man, claro. Pero si algo he aprendido es que, cuanto menos importante sea el personaje, más libertad creativa pueden darte.

¿Cómo se concretaba el trabajo para Marvel? ¿Existieron restricciones creativas de algún tipo por parte de la editorial? Carlos y yo discutíamos las historias. Yo las escribía. Se mandaban a Marvel. Marvel ponía pegas a cosas peregrinas. Se reescribían. Carlos dibujaba. Y luego salían las historias que a veces no eran como nosotros pensábamos: finales cambiados, dibujantes fill-in. Nos impusieron un dialoguista que no se leía los guiones... Era un sistema un poco tonto.

En 2001 diriges la célebre revista de estudios de historieta Yellow Kid. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Pretendías acercar la visión académica de la historieta al lector medioMe interesa el estudio de la historieta. Y me interesan los cómics con contenido. De siempre se le ha prestado mucha atención al dibujante y muy poca, o nula, al guionista. Quizá por ser guionista yo mismo, al coordinar aquellos seis números (a los que el establishment de la historieta en este país ignoró olímpicamente, por cierto) me centré en los guionistas y en su obra.

En dos de sus cuatro números encontramos dos especiales a guionistas clásicos del medio como son Charlier y Oesterheld. ¿Tratabas de reivindicar la figura del oficio de guionista? ¿Qué crees que aportaron ambos al mundo de la historieta? ¿Qué otros guionistas o autores de cómics consideras que son tus principales influencias? La falta de conocimiento o de perspectiva histórica de los lectores de cómics (¿de ahora?) nos lleva a repetir el meme de que Alan Moore es el mejor guionista de todos los tiempos. Y, siéndolo o no, no podemos olvidar a gente como Hal Foster, como Jules Pfeiffer, Jean Michel Charlier, Stan Lee o Lee Falk. Todos han ido sumando a la historia y nadie que quiera ser guionista o dibujante debería ignorar sus aportaciones. A nivel personal me ha influido mucho, como guionista y como novelista, Robin Wood.

Para finalizar, ¿en qué proyectos estás inmerso en la actualidad? Estoy a la espera de que salga mi nueva novela Don Juan, una novela histórica de mil páginas donde cuento la historia del Tenorio como personaje de su tiempo, espía y capitán de los Tercios al servicio de Carlos V. Ando liado con la coordinación de la línea Sin Fronteras de Dolmen, donde pretendemos recuperar en ediciones dignas los clásicos de prensa (Johnny Hazard, Flash Gordon, Príncipe Valiente). Y tras la maratón de cinco años que me ha supuesto Don Juan, intento descansar y ver a cuál de los otros proyectos que tengo siempre en la recámara me dedico.

Published on July 05, 2017 12:22

July 3, 2017

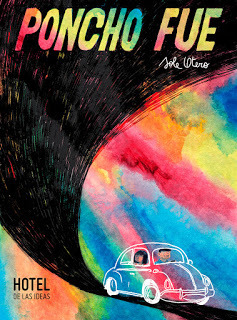

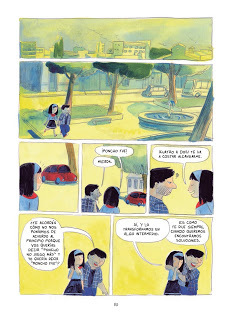

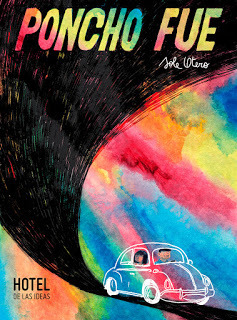

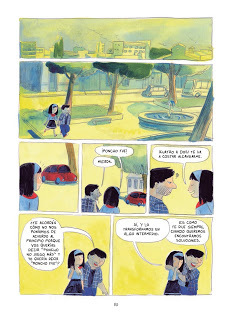

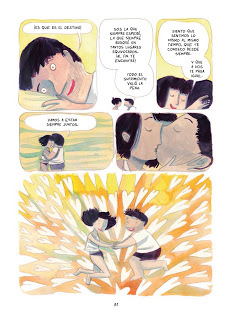

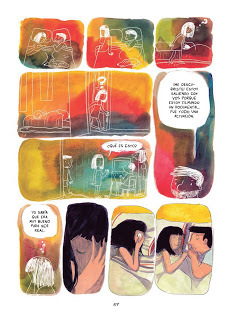

"PONCHO FUE", DE SOLE OTERO, ES EL NUEVO LANZAMIENTO DEL HOTEL DE LAS IDEAS

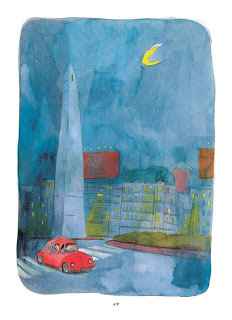

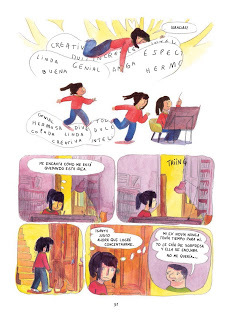

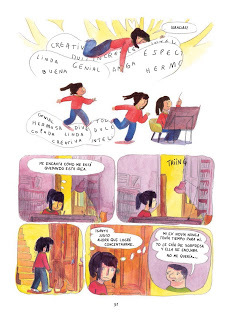

(Información de prensa) Lu y Santi. Dos chicos que se conocen, empiezan a salir, se enamoran, se van a vivir juntos. Hasta allí, el tradicional derrotero de una pareja joven. Sin embargo, lo que comienza como una historia de amor soñada, poco a poco va develando la pesadilla que anida en su interior.

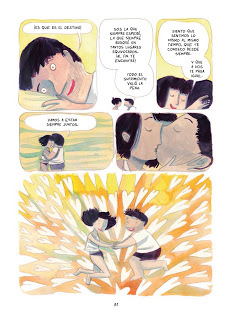

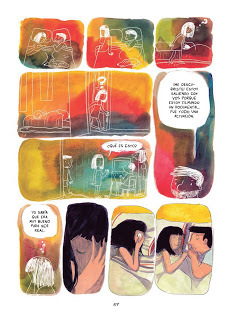

En las 216 páginas de Poncho fue, Sole Otero nos cuenta cómo de las primeras diferencias y cortocircuitos entre los dos personajes pasamos, en un oscuro degradé, a la frialdad, el maltrato y la violencia machista.

De cómo la inseguridad de Lu es el alimento ideal para la soberbia de Santi. De cómo el monstruo que crece entre ambos se convierte en la forma habitual de vincularse. Y cómo un laberinto cada vez más enroscado puede transformarse en un espiral al Infierno.

Poncho fue muestra la cara más oscura de una relación, esa que aparece cuando el arco iris de los primeros tiempos se disuelve. Pero también, el remedio para liberarse de una situación enferma. Una historia que interpela con su honestidad, conmueve por su brutal verosímil y queda resonando aún mucho después de cerrado el libro.

Sole Otero (Sole o Solina para los amigos) nació en Buenos Aires en 1985 y todavía vive allí. Pasó su infancia leyendo a Mafalda y Astérix. Se graduó en Diseño Textil por la Universidad de Buenos Aires y hace más de diez años que se dedica al cómic y la ilustración. Desde entonces no ha parado: ha impartido clases, confecciona muñecos de tela, ha colaborado con multitud de periódicos y revistas y ha ilustrado libros infantiles como A fada sonhadora, de la cantante Nana Toledo, o Ni se te ocurra, de Liza Porcelli Piuzzi, entre muchos otros para editoriales de todo el mundo. La pelusa de los días, que nació como tira diaria en Internet, es su primer libro publicado en nuestro país.

En las 216 páginas de Poncho fue, Sole Otero nos cuenta cómo de las primeras diferencias y cortocircuitos entre los dos personajes pasamos, en un oscuro degradé, a la frialdad, el maltrato y la violencia machista.

De cómo la inseguridad de Lu es el alimento ideal para la soberbia de Santi. De cómo el monstruo que crece entre ambos se convierte en la forma habitual de vincularse. Y cómo un laberinto cada vez más enroscado puede transformarse en un espiral al Infierno.

Poncho fue muestra la cara más oscura de una relación, esa que aparece cuando el arco iris de los primeros tiempos se disuelve. Pero también, el remedio para liberarse de una situación enferma. Una historia que interpela con su honestidad, conmueve por su brutal verosímil y queda resonando aún mucho después de cerrado el libro.

Sole Otero (Sole o Solina para los amigos) nació en Buenos Aires en 1985 y todavía vive allí. Pasó su infancia leyendo a Mafalda y Astérix. Se graduó en Diseño Textil por la Universidad de Buenos Aires y hace más de diez años que se dedica al cómic y la ilustración. Desde entonces no ha parado: ha impartido clases, confecciona muñecos de tela, ha colaborado con multitud de periódicos y revistas y ha ilustrado libros infantiles como A fada sonhadora, de la cantante Nana Toledo, o Ni se te ocurra, de Liza Porcelli Piuzzi, entre muchos otros para editoriales de todo el mundo. La pelusa de los días, que nació como tira diaria en Internet, es su primer libro publicado en nuestro país.

Published on July 03, 2017 13:47

"MENTES CRIMINALES": UN FINAL DE TEMPORADA ÚNICO

(Información de prensa) Hoy, Mentes Criminales (Criminal Minds)llega a su final de la temporada 12, a las 23 horas por AXN. La serie bandera del canal termina con un atrapante episodio que dará que hablar: Uno de los protagonistas presos, un enigmático caso a resolver y un giro inesperado que podrá poner en juego la vida de los personajes.

Para homenajear a los fans, AXN decidió producir un programa en vivo donde la audiencia podrá debatir, repensar e interactuar este intenso episodio final. En este debate conducido por Ronen Szwarc, que se transmitirá en vivo por la fanpage de Facebook de AXN Latinoamérica, antes de la emisión del episodio final se hará un repaso por los momentos más importantes de la temporada, el futuro de la serie y lo que sucederá esa noche. Acompañados por el periodista Juan Manuel Domínguez, el actor Felipe Colombo, la conductora Rosario Lufrano junto a la Ivana Steinberg, directora ejecutiva de marketing de AXN, se analizarán todos los tópicos referentes a la serie. El objetivo de este show es interactuar con las audiencias y fomentar la conversación para que los fanáticos encuentren un espacio donde puedan debatir junto a voces especializadas.

Este especial continúa la estrategia de big data que AXN está utilizando para acercarse a los espectadores de una forma más personal pudiendo crear contenido a demanda, en base al análisis de sus audiencias. A través de diversas plataformas de "escucha social", el equipo de AXN no sólo se dio cuenta de que la relación que los fans habían construido con los personajes de sus shows era muy significativa, sino que también pudo detectar cuáles de ellos eran los más relevantes para sus audiencias.

Mentes Criminales (La previa): lunes 3 de julio a las 22:15 horas, por la fanpage de Facebook de AXN Latinoamérica (antes del estreno de la final de temporada de Mentes Criminales por AXN). HASHTAG: #MentesCriminalesAXN

Para homenajear a los fans, AXN decidió producir un programa en vivo donde la audiencia podrá debatir, repensar e interactuar este intenso episodio final. En este debate conducido por Ronen Szwarc, que se transmitirá en vivo por la fanpage de Facebook de AXN Latinoamérica, antes de la emisión del episodio final se hará un repaso por los momentos más importantes de la temporada, el futuro de la serie y lo que sucederá esa noche. Acompañados por el periodista Juan Manuel Domínguez, el actor Felipe Colombo, la conductora Rosario Lufrano junto a la Ivana Steinberg, directora ejecutiva de marketing de AXN, se analizarán todos los tópicos referentes a la serie. El objetivo de este show es interactuar con las audiencias y fomentar la conversación para que los fanáticos encuentren un espacio donde puedan debatir junto a voces especializadas.

Este especial continúa la estrategia de big data que AXN está utilizando para acercarse a los espectadores de una forma más personal pudiendo crear contenido a demanda, en base al análisis de sus audiencias. A través de diversas plataformas de "escucha social", el equipo de AXN no sólo se dio cuenta de que la relación que los fans habían construido con los personajes de sus shows era muy significativa, sino que también pudo detectar cuáles de ellos eran los más relevantes para sus audiencias.

Mentes Criminales (La previa): lunes 3 de julio a las 22:15 horas, por la fanpage de Facebook de AXN Latinoamérica (antes del estreno de la final de temporada de Mentes Criminales por AXN). HASHTAG: #MentesCriminalesAXN

Published on July 03, 2017 13:35

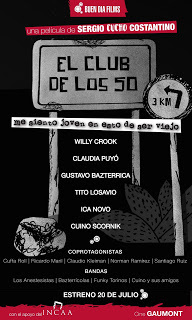

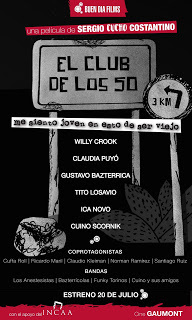

"EL CLUB DE LOS 50" SE ESTRENA EN LA ARGENTINA EL 20 DE JULIO

(Información de prensa) Me siento joven en esto de ser viejo. El club de los 50 (Argentina, 2017) se estrena comercialmente el próximo 20 de julio. El documental de Sergio “Cucho” Costantino cuenta con la participación de Willy Crook, Claudia Puyó, Gustavo Basterrica, Ica Novo, Tito Losavio y Cuino Scornik, entre otros.

Seis músicos en plena vorágine creativa y activa musicalmente. Luego de haber transitado más de 25/30 años en la música. Willy Crook, Claudia Puyó, Gustavo “el Vazco” Basterrica, Ica Novo, Tito Losavio. Cada uno y a su manera caminando este sinuoso y misterioso camino de creación. Lo dificultoso que es para ellos lograr salir a trabajar ante un sistema que cambia. La película cuenta sus pensamientos más profundos sobre la música. Los vemos en sus casas, en pequeños shows donde sólo asisten algunos amigos y algunos pocos fans. También grandes shows, donde todo un mundo los aplaude. El Club de los 50 retrata la problemática de ser genios y lo difícil que es sobrevivir de la música siendo auténticos.

En la Argentina, vivir de ser músico es un privilegio. Existen muchos grandes genios que aún siguen peleando día a día para hacer lo que les gusta. Si bien ellos han tenido muchos momentos de grandes éxitos, hoy eligen ser más auténticos con su propia música. En esta película vemos momentos de la vida de estos músicos argentinos, personajes que han tocado con todos y todos han tocado con ellos, más de tres décadas en los escenarios, hoy en plena vorágine creativa. Vemos momentos únicos e íntimos de estos artistas. La estética blanco y negro, las gráficas y animaciones, acompañan fluidamente la imagen y la música de la película.

Seis músicos en plena vorágine creativa y activa musicalmente. Luego de haber transitado más de 25/30 años en la música. Willy Crook, Claudia Puyó, Gustavo “el Vazco” Basterrica, Ica Novo, Tito Losavio. Cada uno y a su manera caminando este sinuoso y misterioso camino de creación. Lo dificultoso que es para ellos lograr salir a trabajar ante un sistema que cambia. La película cuenta sus pensamientos más profundos sobre la música. Los vemos en sus casas, en pequeños shows donde sólo asisten algunos amigos y algunos pocos fans. También grandes shows, donde todo un mundo los aplaude. El Club de los 50 retrata la problemática de ser genios y lo difícil que es sobrevivir de la música siendo auténticos.

En la Argentina, vivir de ser músico es un privilegio. Existen muchos grandes genios que aún siguen peleando día a día para hacer lo que les gusta. Si bien ellos han tenido muchos momentos de grandes éxitos, hoy eligen ser más auténticos con su propia música. En esta película vemos momentos de la vida de estos músicos argentinos, personajes que han tocado con todos y todos han tocado con ellos, más de tres décadas en los escenarios, hoy en plena vorágine creativa. Vemos momentos únicos e íntimos de estos artistas. La estética blanco y negro, las gráficas y animaciones, acompañan fluidamente la imagen y la música de la película.

Published on July 03, 2017 13:26

EL CÍRCULO: VIGILAR Y FACTURAR

El círculo. Director: James Ponsoldt. Protagonistas: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Patton Oswalt, Bill Paxton y Glenne Headly, entre otros. Guionistas: James Ponsoldt y Dave Eggers, basado en la novela homónima de Dave Eggers. Imagenation Abu Dhabi FZ / Likely Story /Parkes+MacDonald Image Nation / Playtone / Route One Entertainment. EE.UU., 2017. Estreno en la Argentina: 29 de junio de 2017.

El círculo. Director: James Ponsoldt. Protagonistas: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Patton Oswalt, Bill Paxton y Glenne Headly, entre otros. Guionistas: James Ponsoldt y Dave Eggers, basado en la novela homónima de Dave Eggers. Imagenation Abu Dhabi FZ / Likely Story /Parkes+MacDonald Image Nation / Playtone / Route One Entertainment. EE.UU., 2017. Estreno en la Argentina: 29 de junio de 2017. La noche anterior me había acostado muy tarde. Esa mañana me desperté temprano para llevar a mi hija al colegio. Cuando llegué a la privada de prensa, estaba destruido. Con mucho sueño. Y pasó lo que no debería pasar en ninguna función. Me quedé dormido. Muy profundamente dormido, supongo, por los ronquidos que debo haber emitido para que el colega que tenía sentado al lado, con toda consideración y cuidado, me codeara lo necesario hasta que recuperara el conocimiento y la compostura.

Fea la actitud. Con cualquier otra película, lo hubiera agradecido. Pero con El círculo (The Circle), no. Si los brazos de Morfeo me privaron del entendimiento y la capacidad de disfrute, pido disculpas. De no ser así, el sueño que estaba soñando (que no lo recuerdo) era mucho más interesante que esta paparruchada de Emma Watson y Tom Hanks. ¿Ecos de 1984? ¿Épica comparable a Un mundo feliz? Ni por las tapas.

Con la puesta en escena de una charla TED y la profundidad conceptual de un manual (vencido) de marketing, la trama sigue los pasos de una jovencita (Emma Watson) contratada por la empresa megaglobal El círculo, propiedad de Bailey (Tom Hanks), que de antemano adivinamos ya ha cruzado todos los límites éticos, morales, económicos, financieros y tecnológicos, presentes y por inventar en este futuro cercano que de postapocalíptico tiene (sobre todo) el aburrimiento.

Distopía pretenciosamente naif, El círculo no le aporta nada nuevo a las investigaciones sobre manipulación de la información, acciones de vigilancia masiva, violación de la intimidad, supeditación de la política a los intereses corporativos y el largo etcétera que hoy podemos definir como “sociedad orwelliana”. No leí la novela en la cual se basa el filme, pero si éste resultara fiel reflejo de aquella, no dudaría en llamar a Guy Montag para que haga lo que mejor sabe hacer. Quemar libros. Fernando Ariel García

Published on July 03, 2017 13:09

June 29, 2017

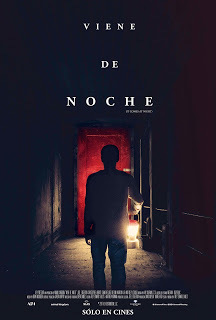

VIENE DE NOCHE: ENSAYO SOBRE EL MIEDO

Viene de noche. Director: Trey Edward Shults. Protagonistas: Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Riley Keough, Kelvin Harrison Jr. y Griffin Robert Faulkner, entre otros. Guionista: Trey Edward Shults. Animal Kingdom / A24. EE.UU., 2017. Estreno en la Argentina: 29 de junio de 2017.

Viene de noche. Director: Trey Edward Shults. Protagonistas: Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Riley Keough, Kelvin Harrison Jr. y Griffin Robert Faulkner, entre otros. Guionista: Trey Edward Shults. Animal Kingdom / A24. EE.UU., 2017. Estreno en la Argentina: 29 de junio de 2017. Cercano futuro postapocalíptico. No sabemos (ni sabremos) qué pasó, sólo sabemos que aquello que haya pasado todavía no terminó de pasar. Los hombres y las mujeres se van muriendo a causa ¿de una epidemia?; y los que quedan vivos se están matando entre ellos. Por un pedazo de comida, por un techo, por las dudas. La supervivencia medida en el minuto a minuto. Una coyuntura mala, muy mala. Sobre todo, si estamos viviendo con nuestra familia en una cabaña en medio de un bosque hermoso y taciturno, capaz de brindarnos protección en el aislamiento, pero también capaz de dejarnos aislados y desprotegidos. Caldo de cultivo ideal para la paranoia. Y el miedo, claro.

Si es cierto que sólo se teme a lo que se desconoce, Viene de noche (It Comes at Night) explora (y explota) esa premisa como nadie. Pulsando las tensiones entre la naturaleza y la naturaleza humana, el filme de Trey Edward Shults puede verse también como un lúcido ensayo narrativo sobre el miedo, sobre los efectos distorsivos del miedo en las perspectivas humanas. A la hora de enfocar las gentes y los entornos, al momento de mantener las relaciones interpersonales, ¿qué seríamos capaces de hacer con ese miedo? ¿Qué seríamos capaces de hacer por ese miedo?

El clima lo es casi todo. O al menos, deja su marca en lo más importante. En las penumbras, en el haz de luz que va cortando esas penumbras. En los ruidos nocturnos, en los silencios claustrofóbicos, en las rutinas sin otro sentido que la repetición como síntoma de (falsa) seguridad. En las habitaciones selladas, en las gargantas mudas, en las cabezas que no paran un minuto, porque si pararan de pensar… Hasta que llega la desconfianza que genera lo conocido, la aparición de ese otro hombre con esa otra familia. El replanteo de todo, la consolidación de las pesadillas y la obligación de asumir las consecuencias de nuestros actos.

Tremenda película. Factura impecable para una serie de planteos demoledores. Terror psicológico que surge de la ¿obligatoria? necesidad de sobrevivir a cualquier precio. ¿A cualquier precio? Estábamos parados al borde del abismo, es cierto. Y hemos dado ese fatídico paso adelante del que no se vuelve. Cruzamos todos los límites éticos, sociales, morales, culturales, familiares y existenciales que habíamos suscripto como civilización. Ya no nos queda ni la barbarie. Sólo la culpa.

En una cinta de este calibre no hacen falta los monstruos. Alcanza (y sobra) con los humanos. Fernando Ariel García

Published on June 29, 2017 12:46

June 26, 2017

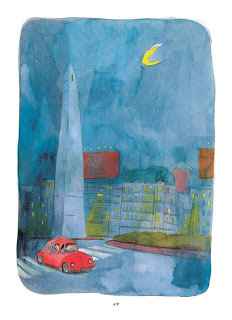

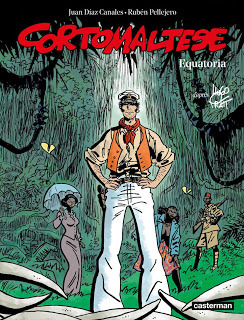

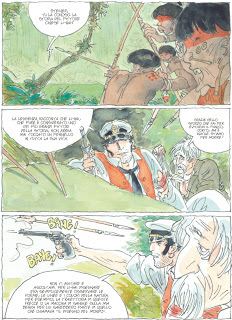

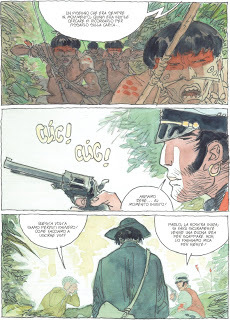

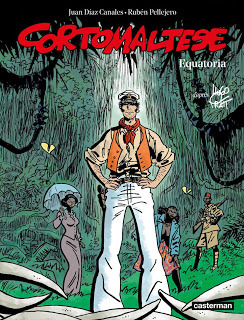

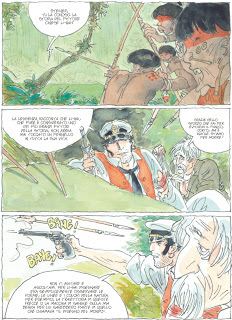

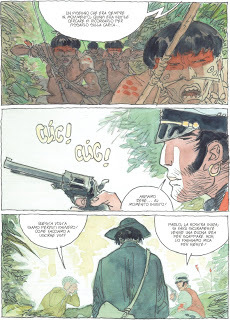

UN CUENTO CHINO PARA IR PALPITANDO EL PRÓXIMO CORTO MALTÉS

Tenía que ser así. El año en que Corto Maltés festeja sus primeros 50 pirulos, no podía pasar sin una nueva aventura del insondable marinero. A cargo de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, autores de

Bajo el sol de medianoche

, el eterno personaje creado por Hugo Pratt regresará a las librerías europeas el 27 de septiembre con Equatoria, saga que lo alejará de los océanos para ubicarlo en medio de la jungla.

Como corresponde, el misterio es grande y la información va apareciendo a cuentagotas. Hasta ahora, lo que se sabe es que la trama estará ambientada en la costa africana; y que allí el Corto lucharía contra una red de traficantes de marfil. Por lo pronto, como anticipo del evento historietístico, las editoriales Casterman y Rizzoli Lizard publicaron gratuitamente en redes sociales una nueva e inédita aventura corta de cuatro páginas, Cuento chino, que reproducimos a continuación.

El próximo 7 de julio, la revista del diario francés Le Figaro Magazine comenzará la prepublicación de Equatoria, que será compilada en libro por Casterman (Francia), Rizzoli Lizard (Italia) y Norma Editorial (España).

Como corresponde, el misterio es grande y la información va apareciendo a cuentagotas. Hasta ahora, lo que se sabe es que la trama estará ambientada en la costa africana; y que allí el Corto lucharía contra una red de traficantes de marfil. Por lo pronto, como anticipo del evento historietístico, las editoriales Casterman y Rizzoli Lizard publicaron gratuitamente en redes sociales una nueva e inédita aventura corta de cuatro páginas, Cuento chino, que reproducimos a continuación.

El próximo 7 de julio, la revista del diario francés Le Figaro Magazine comenzará la prepublicación de Equatoria, que será compilada en libro por Casterman (Francia), Rizzoli Lizard (Italia) y Norma Editorial (España).

Published on June 26, 2017 14:28

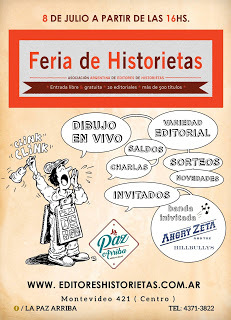

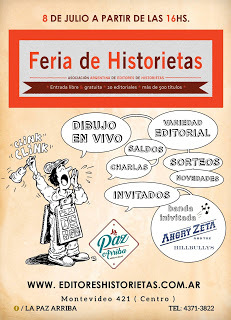

ESTE 8 DE JULIO, TODOS A LA FERIA DE HISTORIETAS EN EL BAR LA PAZ

(Información de prensa) Las editoriales que forman parte de la AAEH (Asociación Argentina de Editores de Historietas) estarán presentes con sus catálogos en su primer evento, junto a sus autores para firmar ejemplares y charlar con el público asistente.

El encuentro se realizará el 8 de julio a partir de las 16:00 horas, en La Paz Arriba, primer piso del mítico bar La Paz en la calle Corrientes, con entrada libre y gratuita sobre Montevideo 421, con servicio de bar con un menú variado y accesible en precios (que incluye cerveza artesanal) para pasar un buen momento con amigos y familiares.

Cronograma: 16:00 a 02:00: Feria de publicaciones con novedades, saldos, promociones y sorteos de las 22 editoriales participantes, firmas de sus autores y dibujos en vivo con pintura colectiva sobre vidrio. 16:30: Presentación de Wikirieta, la primera enciclopedia abierta de la historieta argentina, con la interacción de los asistentes. 17:00: Charla Pequeño manual de la autoedición: de la idea a la imprenta, por Daniela Ruggeri. 18:30: Mesa redonda El autor y el trabajo editorial: límites y potencialidades de la historieta argentina, con Cacho Mandrafina, Quique Alcatena, Gustavo Sala y Pedro Mancini, moderado por Javier Hildebrandt. 22:00: Banda en vivo Angry Zeta and the Hillbullys (Front Porch Music Unplugged). ¡Los esperamos en esta aventura de dibujar, leer y editar historietas!

Invita: AAEH, La Paz Arriba, Anexia Ediciones, Burlesuqe Ediciones, Historieteca Editorial, Loco Rabia, Rabdomantes Ediciones, Términus Revista, Hotel de las Ideas, Pictus, Musaraña Editora, 2D Ediciones, La Pinta, Moebius Editora Maten al Mensajero, La Duendes, Gutter Glitter, Ediciones Noviembre, Comik Debris, Purple Books, Blup Ink, Tren en Movimiento, Salamanca Comics y El Buen Libro.

Visiten nuestra web con el catálogo completo aquí.

El encuentro se realizará el 8 de julio a partir de las 16:00 horas, en La Paz Arriba, primer piso del mítico bar La Paz en la calle Corrientes, con entrada libre y gratuita sobre Montevideo 421, con servicio de bar con un menú variado y accesible en precios (que incluye cerveza artesanal) para pasar un buen momento con amigos y familiares.

Cronograma: 16:00 a 02:00: Feria de publicaciones con novedades, saldos, promociones y sorteos de las 22 editoriales participantes, firmas de sus autores y dibujos en vivo con pintura colectiva sobre vidrio. 16:30: Presentación de Wikirieta, la primera enciclopedia abierta de la historieta argentina, con la interacción de los asistentes. 17:00: Charla Pequeño manual de la autoedición: de la idea a la imprenta, por Daniela Ruggeri. 18:30: Mesa redonda El autor y el trabajo editorial: límites y potencialidades de la historieta argentina, con Cacho Mandrafina, Quique Alcatena, Gustavo Sala y Pedro Mancini, moderado por Javier Hildebrandt. 22:00: Banda en vivo Angry Zeta and the Hillbullys (Front Porch Music Unplugged). ¡Los esperamos en esta aventura de dibujar, leer y editar historietas!

Invita: AAEH, La Paz Arriba, Anexia Ediciones, Burlesuqe Ediciones, Historieteca Editorial, Loco Rabia, Rabdomantes Ediciones, Términus Revista, Hotel de las Ideas, Pictus, Musaraña Editora, 2D Ediciones, La Pinta, Moebius Editora Maten al Mensajero, La Duendes, Gutter Glitter, Ediciones Noviembre, Comik Debris, Purple Books, Blup Ink, Tren en Movimiento, Salamanca Comics y El Buen Libro.

Visiten nuestra web con el catálogo completo aquí.

Published on June 26, 2017 12:44

Fernando Ariel García's Blog

- Fernando Ariel García's profile

- 14 followers

Fernando Ariel García isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.