Max Nemtsov's Blog, page 67

May 21, 2023

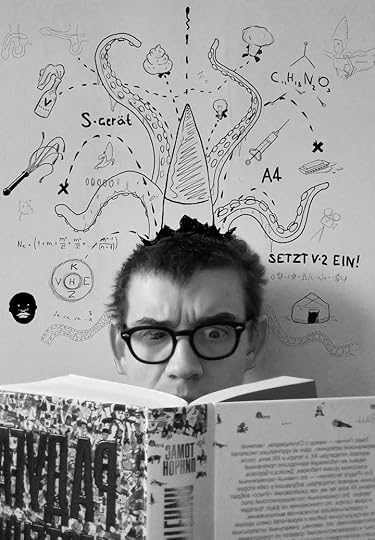

some reading done

Ada, or Ardor: A Family Chronicle by Vladimir Nabokov

My rating: 5 of 5 stars

Пора продолжать заполнять лакуны в цельной, стройной и непротиворечивой картине мира. Набокова я начал перечитывать еще там, где у меня была библиотека, и, надо сказать, понял, что сильно примирился с ним. Или просто повзрослел.

Но этот роман – конечно, неприкрытый восторг, издевательский фейерверк и высшая циническая вольтижировка, особенно – если читать все это сквозь прорезь пинчоновского прицела. Главный же заразный восторг – это непрекращающиеся раскрепощающие сознание чрезъязыковые срезы и созвучия, нескончаемые “лохматые псы” и фегуты (вроде запрета на электричество, происходящего от итальянского электромагнита, а водяных телефонов – от офранцуженного “алло”). Правда, порой они деградируют до студенческих и становятся нарочиты и неприятны, как почти всегда случается в текстах Набокова (дядя не знал меры и в этом невыносим, хотя ясно, что пиша все это, сильно веселился), и это (как и псевдонародные искаженья заемных слов, и личные языковые маннеризмы автора, приписываемые персонажам: все эти “выраженцы”, “кокотища” и проч.) начинает немножко утомлять со временем, поэтому рекомендуются малые дозы.

Стало модно рассказывать о параллелях “Ады” и “романа в работе”, но этим, кажется, занимаются премуществено те, кто ни того, ни другого текста не читал (или не дочитал). Отзвуки, конечно, есть, но чтоб прямо параллели… Отметимте ж:

– общая раскрепощенность речи, мастерское применение “языкового остатка” и некоторых частных стилистических приемов (вроде потешных характонимов и межъязыковых игрищ).

– “альтернативная” вселенная тут – явно любая, как и в “Левой перевязи” (которая “Знак незаконнорожденных”) или в любом другом его романе, где так или иначе альтернативно все. Так что залипать на таких параллелях особого смысла, мне кажется, нет, если нет задачи охмурять барышень с литературными наклонностями. Любая хорошая литература “альтернативна” и в этом смысле может служить источником вдохновения для чего угодно. …да и не настолько эта “Антитерра” “альтернативна”, если приглядеться: обычная дополненная реальность, вернее – мечта о ней с зазором в полвека.

– лексическая редупликация здесь несколько нарочитая, как многое у Набокова (gossamer gossip, такое вот), а не естественное и незаметное двоение в глазах у Пинчона, как бы двупреломляемое кристаллом исландского шпата.

– комикс шантажиста Кима оставляет почти все существенное действие за кадром – для расшифровки его и понадобился бы аппаратик Пинчона.

– а вот пассаж, лежащий в фундаменте одного из приемов Пинчона:

Nothing happened—or perhaps everything happened, and his destiny simply forked at that instant, as it probably does sometimes at night, especially in a strange bed, at stages of great happiness or great desolation, when we happen to die in our sleep, but continue our normal existence, with no perceptible break in the faked serialization, on the following, neatly prepared morning, with a spurious past discreetly but firmly attached behind.

– редакционные статьи об индивидуальном восприятии пространства-времени. Порой, конечно, кажется, что Пинчон развивал наброски Набокова, но нет: это просто их векторы (ок, ок, кватернионы) похожи, как похоже место действия некоторых эпизодов – та же самая альтернированная Европа ума.

Тут, конечно, главная разница и залегает: романы Набокова – преимущественно мастурбационные фантазии, касающиеся чего-то очень осязаемого (от девочек до бабочек) либо не очень, например, канувшего в преисподнюю хронотопа российской империи (вернее извечного желания, чтобы россия была частью цивилизованного мира, а не вот это всё). Хотя фантазии Набокова – предвестие будущих фантазий Сорокина (проросшее, в свою очередь, из фантазий Краснова), конечно, и даже знак там не весьма меняется.

Ближайшим звуковым аналогом (не “саундтреком” для) “Ады” была бы какая-нибудь ранняя пластинка “Дженезис” (когда они еще были настоящей группой), а лучшую обложку нарисовал бы, наверное, Пол Уайтхед.

Нечаянный бонус: призрак родины. В самом конце мимоходом всплывает “Атомск” (вместе с его агентами), который впервые возник 20 годами раньше у “Кармайкла Смита”, а мы же помним, где он находился, правда?

Относительно полезный гайд – вернее, аннтотированное издание – вот: https://www.ada.auckland.ac.nz/. Вполне годное пояснение также вот: https://polka.academy/materials/879

Избранное by Yury Olesha

My rating: 5 of 5 stars

Давно собирался перечитать и дочитать нечитанное, но настоящая книжка осталась в заложниках у кремлевского режима, поэтому читаем копию типового издания 1974 года.

Начинается все с довольно лживого и очень трескучего предисловия Шкловского с саморазоблачительным названием. Мы же помним, что называли “конторой глубинного бурения”, да?

“Зависть” при этом практически гениальна и очень современна (главгерой там – это протоперсонаж Мураками, только смешной). Ну и роман, который так начинается, не может быть плохим, конечно. Кучерявая эксцентрика как прозаический жанр не Олешей, конечно, придумана, тогда многие так писали (и хорошо писали притом), и во всем этом еще чувствуется опьянение от )иллюзии( свободы, поэзия сюрреализма – в самом воздухе, можно сказать, эпохи, хоть в совке он и был отравлен миазмами этого же совка.

Стилю Олеши (когда буквально на каждое слово навешивается образ, риторическая фигура или троп) подражали многие, но мало у кого получалось – вероятно, именно потому, что русский не был родным языком Олеши и не использовался им бессознательно и как данность (как английский – ну, или русский, это как посмотреть, – у Набокова). А Олеша меж тем – прямой поэтический предок Ричарда Бротигана, писавшего примерно так же (только скупее и рафинированнее). Как минимум одна глава во второй части описывает московский дворик так, будто это Горменгаст.

В 1927 году Олеша знал и употреблял слово “стереоскопичность”, а также использовал слово “”капсюля” (ед.ч. им.п. явно ж.р.). А потом под “мытарем” почему-то понимал нищего, что вообще загадочно. Он вообще порой небрежен: под старость, к примеру, путает “ротонду” с “раковиной” (летней эстрадой).

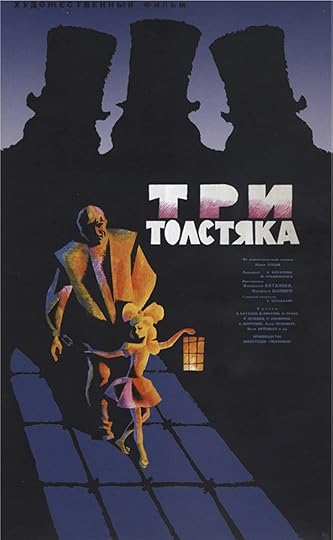

“Три толстяка” – это натурально готовый и прекрасный мультик Миядзаки, только словами, но со всеми спецэффектами, палитрой и графикой. Дурацкие корявые песенки оттуда я помню с детства, как выяснилось. Тогда они казались высокой поэзией. …Но, как выясняется по ходу чтения, прозу я тоже помню – если не страницами, то абзацами. И это тоже текст, близкий к идеальному (косяков там очень немного). Чуковская ее ругала, но читать ее идиотские упреки автору и дурацкую “классовую критику” сейчас очень смешно (как, собственно, и предисловие Шкловского), потому что книжаа-то совсем не об этом. Чистый, точный и красивый текст гораздо выше и сильнее всего этого вульгарного совецкого пролеткульта и рромантической рреволюцьонности и прекрасно держит воду до сих пор. Насколько же это лучше патентованных совецких жанрово-развлекательных графоманов Грина и Беляева с их натужными сказочками, хотя и здесь почти все заемное, из краденых деталей – но насколько же изящнее смастерено.

В рассказах одержимость вещами, в которой его упрекала неумная дочь Айболита, выходит прямо-таки на передний план и становится лейтмотивом. Причина тут, мне кажется, в том, что ему отчаянно хотелось воссоздать на бумаге вещный мир, обозначить магическую связь, получить хотя бы словесный доступ к тому реквизиту, который ни ему, ни его современникам, ни потомкам его в совецкой (и пост-совецкой) россии никогда уже больше не достанется. Хоть он и заявлял, что желал бы от всего этого отказаться, но это явно просто конъюнктурная декларация, вроде заунывной мантры: “Я еще побреюсь и приоденусь. Я еще буду наслаждаться жизнью. Революция вернет мне молодость.”

Этой же нудной изподпалочностью и фальшью несет от его очерков и редакционных статей 30х годов, которые порой сбиваются на платоновскую глоссолалию. Ну потому что говорить о достижениях соцьялизьма и не впадать в юродивость, очевидно, невозможно. Тут уже видны и распад образности, и натянутость грамматических конструкций, больше в его напоминающих неумелые школьные сочинения “о том, как я провел лето в Одессе”. Очерки эти поистине тошнотворны. Но еще тошнотворнее пафосные и пустые рассказы 40х, проникнутые русско-советско-имперским презрением к “младшим братьям-туркменам” (это такой анти-Боулз).

“Строгий юноша” – без сомнений, самый ебанутый советский фильм начала ХХ века, даже “Третья Мещанская” с ним не сравнится по ебанутости и “одержимости половою истомою”. Советское торжество имперскости, расизма, комсомольского национал-социализма, псевдоримской архитектуры, гомоэротики, свободной любви – все взболтано, но не смешано в этом котле и гомогенной массой так и не стало. Судя по киноповести, тараканы в голове Олеши были крайне нажористы.

“Ни дня без строчки” – вполне лихой (хоть и далеко не первый), но банальный аналоговый бложик, образчик ленивой паралитературы, которую Катаев называл “мовизмом” (от “писать плохо”), хоть и не он это изобрел (а приписывают ему), а нынче называется убогим заимствованием “автофикшен”. Блистательный, то есть, во всем, что не имеет отношения к совецкой ебанине (идеология, мифология, сталь мускулов первых пятилеток, вот это все): тут автор становится выморочен и беспомощен: “Почему, когда пишу для себя, пишу легко и хорошо — когда для печати, мусолю, вымучиваю?”

А вот подымает свое клыкастое рыло и пролеткульт: “Мне нет никакого дела до его манифеста, который без страха чего-либо потерять можно и не читать”, – это об Оскаре Уайлде, между прочим, которого он считает “англичанином” (и сравнивает с Бернардом Шо не в пользу последнего – тот-де кривляется; но сама мысль сравнить их вклад в мировую литературу выдает в Олеше просто выдающегося литературоведа, конечно).

Впрочем, о мировой литературе (в рамках разрешенной школьной программы) он вообще изрекает какие-то пролеткультовские глупости и жуткие банальности, тем самым становясь во главе первомайской колонны нынешних культуртрегеров и властителей молодежных дум. (Это помимо того, что постоянно врет – Хемингуэя, например, как об этом рассказывает Белинков, он в 30х ругал, а в конце 50х превозносил в соответствии с линией партии.) Как и они, лучше б молчал, честное слово, сошел бы за умного. Похоже, что для него китайская опера, международные футбольные матчи и выставка Пикассо – явления одного порядка.

Ну и то, что в 60 лет он кокетливо считал себя стариком, конечно, очень показательно.

Патату и Кулури by Shashi Martynova

My rating: 5 of 5 stars

Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша by Аркадий Белинков

My rating: 5 of 5 stars

Прекрасный язвительный полив с изумительным зарядом ненависти, ни в какой своей малости не утративший актуальности (цитировать можно бесконечно, см. ниже). Смешная, ехидная и местами ядовитая книжка, в которой, как кажется с первого взгляда, повторяются вроде бы прописные истины (о месте художника в обществе и его отношениях с властью и властями, о личной свободе и несотрудничестве со всей и всякой государственной сволочью и проч.), но а) они не становятся хуже от повторения, особенно изложенные так звонко, и б) как раз очевидные вещи и нужно повторять чаще всего – тем паче сейчас, когда у нынешних обо всем этом сопротивлении понятия нет никакого, а диапазон внимания не превышает оного у аквариумной рыбки (к тому же у них травма и могут быть диагностированы феминитивы). Кроме того, как выяснилось, нынешние нефигуральные “белые польта” Белинков по-прежнему триггерит и спустя полвека после смерти.

Вот это и есть литературоведение высшей пробы – не “критика”, не “книжная журналистика”, не “блоггерство”, не анонсирование новинок и заказное аннотирование или рекламные пересказы, которые сейчас выдаются за литературоведение. Здесь самостоятельное мышление, отталкивающееся от первоисточника и отправляющееся в свободный полет. Так больше не умеет никто. А писать так, чтобы потом пришел кто-нибудь новый однокоренной Белинскому и описал, что и как писатель это делает, и это бы имело смысл, и подавно все разучились.

Хотя по сути своей книжка эта, конечно, даже не “литературоведение”, сколь угодно антисовецкое, а в чистом виде мениппова сатира, к которой неприменимы принципы стилистической и языковой экономии. Странно, что это жанровое определение никому из “критиков” Белинкова за все эти годы в голову, похоже, не пришло, если судить по претензиям, которые ему до сих пор высказываются.

А самое замечательное тут, что, невзирая на весь свой сарказм как предпочитаемую тональность, Белинков даже отдаленнейшего понятия не имел о литературном постмодернизме. В его время его еще не изобрели, иначе б он наверняка задался вопросом: а что, так можно было? Но в книжке его этот вопрос не прозвучал, а лейтмотив ее – компартментализация, раскладывание по ячейкам и навешивание на эти ячейки ярлыков. К по-мо он подходит вплотную, пытается подступиться к нему то так, то сяк, но ни самого понятия у него еще нет, ни инструментария для его описания.

Зато есть гениальный феминитив: “либералы и либеральтессы” (“русской общественой жизни”). И от него разматывается прекрасный клубок понимания, что в т.н. “русской общественной мысли” со времен царя Алексея Михайловича, в общем, мало что изменилось, кроме разве покроя платья. А умение мыслить самостоятельно по-прежнему редко, все ходят строем в колонне “видных клиницистов” и хором ставят таким, как наш автор, диагноз “шизофрения”, не весьма понимая даже значение этого слова (просто услышали где-то).

И вот, к примеру, удивительная по своей прогностике смычка эпох: Олеша 30х годов, когда от его текстов уже ощутимо тошнит, и Гэсс 90х:

“Между трагическими рассказами и бодрыми выступлениями писатель перекидывает мост. Может быть, он перекидывает не мост, а роет тоннель, может быть, даже не тоннель, а так, узкий лаз, по которому придется ползти на животе.

Может быть. Все может быть. Дело, конечно, не в типе коммуникаций, а в том, куда эти коммуникации привели. Писатель хотел соединить прекрасные намерения с жизненной правдой и получить художественное произведение. Но почему-то у него это стало получаться не всегда достаточно хорошо. Оказалось, что прекрасные намерения требуют совсем другую правду, а в некоторых случаях даже предпочитают вообще обходиться без нее. Что же касается самого художественного произведения, то, как это часто бывает, повышенная роль прекрасных намерений делает второстепенным вопрос о художественных качествах, а иногда даже и о самих художественных произведениях. Было создано некоторое среднее арифметическое между прекрасными намерениями и искусством писателя, строгим и точным (1924-1927 гг.).

Началась игра в полуправду. Но какого же художника удовлетворяет полуправда?”

Эдак через Олешу и Белинкова я, может, и к Гэссу бо’льшим сочувствием проникнусь. Ну а собственно предмет изображения… что тут сказать… Предмет изображения так и остался навсегда автором двух хороших текстов, зато породил почти 700 страниц витриолики:

“Сорок лет человеку восторженно, а в иные годы и самоотверженно дарят цепочку, а часов у него уже довольно давно нет.

В 1934 году продал свои часы Юрий Олеша. Совсем задаром.”

(Непонятно, правда, почему Белинков стыдливо называет пьянство Олеши “болезнью”, хотя во всем остальном режет правду-матку и к плюшевым эвфемизмам не прибегает.)

Ну и вообще “одесская” или “южнорусская” т.н. “школа” в “советской” литературе дала какое-то удивительное количество небездарных подонков, вы замечали? Прямо-таки табун растиньяков с топотом скакал из скифских степей в центры империи, где со временем благополучно принимался подмахивать новой власти (обслуживал, видать, бы и старую, да только она сменилась). Впрочем, это тема для чьей-нибудь – и не одной – диссертации.

P.S. В статье же про Олешу русская вики, похоже, врет насчет его неиздаваемости 20 лет и того, что он-де “не мог писать” по-совецки. Все он прекрасно мог и бойко при этом издавался.

ну и немножко на другой ноте: занимательные приключения старых друзей в Маньчжурии (как внутренней, так и внешней)

ну и вот вам концерт человека, который вроде бы должен выступать в июне в городке:

May 20, 2023

songs with no titles

журнал вышел и он реален

порой и “Гардиан” пишет какую-то херню:

Kurt Cobain was apparently inspired to write ‘Smells like Teen Spirit’ by one of the many ditties in Gravity’s Rainbow: “Ah, they do bother him, these free women in their teens, their spirits are so contagious, I’ll tell you it’s just -out, -ray, -juss, / Spirit is so -con, -tay, -juss, / Nobody knows their a-ges…”

наша субботняя телепрограмма:

еще один портрет Григория в пейзаже:

Юркая Тефтелька прониклась духом битничества, прочитав “На дороге“

ну и люди за работой

Τζόναθαν Κόου: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου αυθεντία στην “αγγλικότητα”»

May 19, 2023

more pics to enjoy

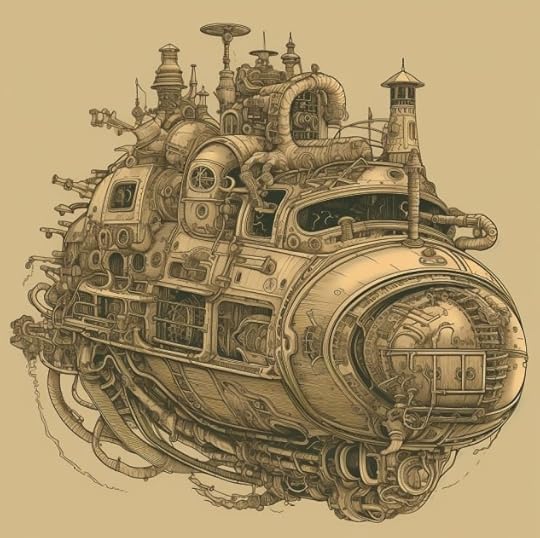

еще несколько картинок Шаши (и MidJourney) к “роману в работе” – она (работа) движется и визуализируется для нашего всеобщего развлечения

ну а это немножко другая опера: Игорь Алюков с помощью той же палитры рисует приключения осьминога Григория:

May 18, 2023

getting realler

в майском номере “Звезды” вышел материал, над которым я работал где-то зимой (на что впоследствии глухо намекал) – “творческие задания” студентам, задававшиеся Иосифом Бродским в его американской преподавательской ипостаси. их в архивах раскопала Майя Кучерская, хотя, казалось бы, про Бродского все уже найдено. помимо историческое ценности, это вообще очень примечательный экзерсис в стиховедении, так что рекомендую

“фантомы” продолжают рассказывать читателям о “Сигаретах” (а читатели огрызаются, мол, не хотим такое читать) (а другие читатели там крупные специалисты почерковедения, говорят, на Остера похоже, хаха)

Παλίμψηστο ανθρώπων και εποχής

оп-па, Керуак тоже попал в мультик, оказывается, – и мультик теперь дошел до россии в таких вот выражениях:

«Бродяги Дхармы» Керуака — это описание попыток практиковать буддизм на фоне пьяных вечеринок, поэтических чтений, пешего туризма и альпинизма. Керуак описывает опыт стремления к просветлению, не будучи монахом или отшельником. Он живёт яркую жизнь и кидает себе вызов не забыть о цели религиозного пробуждения. Роман наполовину автобиографичен. Он может быть интересен тем, кто хочет исследовать религию или философское течение, при этом продолжая проживать обычную жизнь.

“журналистка” книжку-то явно не читала, в отличие от персонажицы мультика. а тут отклики сопоставимых читателей

нуи удивительное совсем рядом – первое издание, первый тираж продается уже за 100 долларов

еще немного поющих друзей

May 17, 2023

additional points

“The Moscow Times” о продолжении традиций тамиздата и “Freedom Letters”

«Δεν με κεντρίζει πια το κήρυγμα στους προσηλυτισμένους»

ну и традиционная страничка юмора:

а теперь несколько расширенная программа песен гениальной (и совсем-совсем недооцененной) удмуртской группы:

May 15, 2023

added points

седьмой номер ROAR вышел на японском

Όλα αλλάζουν και όλα παραμένουν ίδια

наш верный читатель читает сэнсэя (даже удивительно, сколько обнаружилось нормальных людей в комментариях, которые его ценят, приятно)

ну и продолжение нашей серии “Двойники”

вот два смешных их же:

May 14, 2023

accumulated points

ну вот и дождались – у “Людоеда” Хоукса появился пятый читатель. на WTF Человек Читающий описывает роман, а в комментарии к нему приходят какие-то гении книжного маркетинга и рассказывают, какая неудачная у романа обложка

а тут какой-то самородок толкует “философию Буковски”

он же – в меню какой-то волгоградской столовой. поистине не дано предугадать, что и как пойдет в народ

еще о Коу

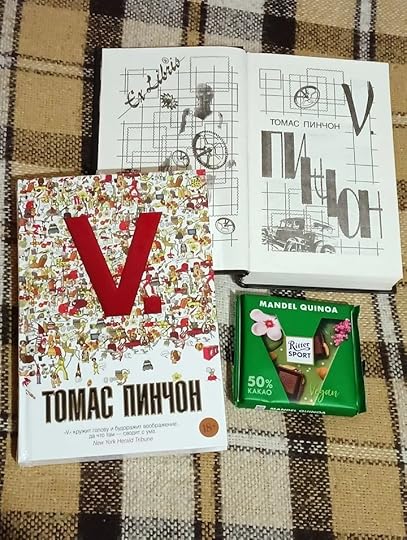

пополнение в Баре Тома Пинчона (там не очень видно, но это выпивка из “V.”)

и еще красивое про лягушек

группа “Визит” продолжает петь песни Пинчона в Цюрихе

May 13, 2023

missed points

вчера обнаружил прекрасное – агрегатор книг, выходящих в Греции. вот страница Пинчона, например. развлекся и другими авторами

«Bournville» του Τζόναθαν Κόου (κριτική) – Ένα βιβλίο και μια ξεχωριστή παρουσίαση

ну и смешная картинка

я, признаться, долго не врубался в Стиви Никс – она же совершенно необаятельная. но как-то проникся уважением все же:

вот соратник по дуэту на нее тоже с опаской поглядывает:

May 12, 2023

news cont’d

Игорь Алюков о “Сигаретах” Хэрри Мэттьюза

“Freedom Letters” на “Голосе Америки“

слегка запоздалые итоги книжного тура Джонатана Коу по Греции в связи с “Борнвиллом“

Τζόναθαν Κόου: «Η Βρετανία είναι μπερδεμένη και κοιτάζει το μέλλον με αβεβαιότητα»

Το Διαιρεμένο Βασίλειο: Η Μεγάλη Βρετανία του χθες και η «μικρή» Βρετανία του τώρα

Ο Τζόναθαν Κόου στην «Κ»: «Αγγλικότητα», ένα πλάσμα που δύσκολα πιάνεται

здесь его пока что ждут

разглядывать чужие книжные полки мы никогда не прекратим, наверное. так и тут – “Две серьезные дамы” Джейн Боулз лицом к зрителю

народ, конечно, отнесся к роману гм амбивалентно

ну и вот вам две обложки к Пинчону Марка Пенберти. одну вы знаете лучше другой

вот вам хороший мультик

May 11, 2023

finally, the news

ну вот, наконец, “Сигареты” и в типографии. тут же начальный отрывок

а тут и вид сзади (хотя премьера обложки была примерно в январе)

а здесь “фантомы” праздновали День победы в Европе отрывком из “Борнвилла“

Человек Читающий, похоже, добрался до “Людоеда” Хоукса

День Пинчона-на-людях во Владивостоке, удивительно (мне на родине не известен ни один читатель Пинчона, а тут вдруг целых два)

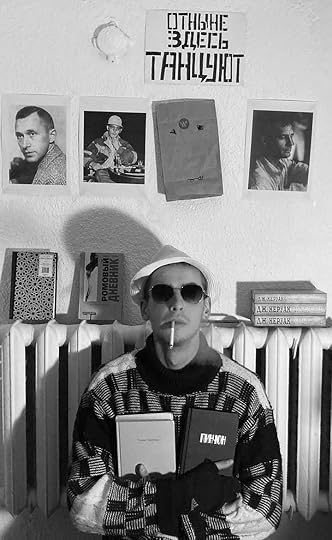

а это несколько портретов наших книжек из подборки присланного на фотоконкурс “Пыльцы”

пятая серия обсуждения “Птичек”

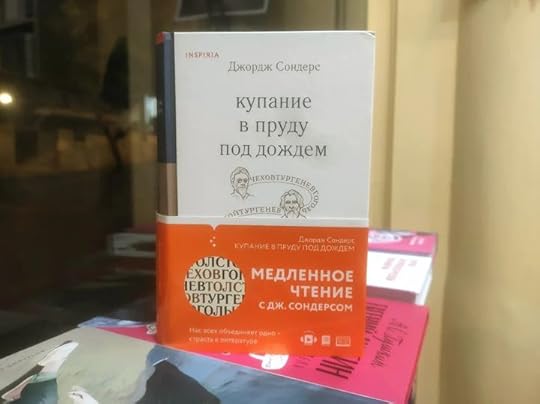

Сондерз еще есть в Иерусалиме

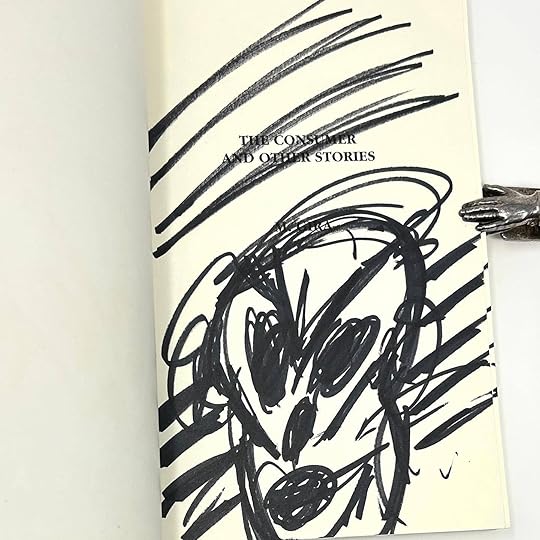

а это прекрасное – автограф Джиры на “Потребителе” стоит 600 долларов

это была прекрасная книжка:

для русских высокодуховных читателей она, конечно, оказалась слишком хороша

зато здесь возникло удивительное: отзыв нормального читателя на “Бродяг Дхармы”

ну и на десерт. “Делфи” выпустили якобы ПСС Керуака в одном “томе“. но это вранье – во-первых, у этого “издателя” всегда получается помойка (там отвратительное качество подготовки текстов), а во-вторых это отнюдь не “полное” собрание. только цена снимает все вопросы – что вы хотели за три с половиной доллара? издание для жадин, в общем

вот вам за это поющая девушка, на которую некогда стремились походить все поющие юноши: