Max Nemtsov's Blog, page 288

October 6, 2015

just a little bit more

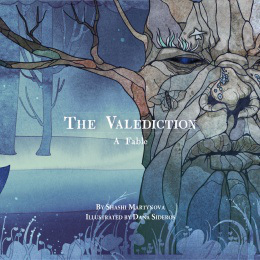

оказалось, что сказка Шаши и Даны – наш текстильный бестселлер этой осени и любимый объект фотографирования (эксклюзивный намек только для тех, кто это читает – глядишь скоро будет и текстильный сиквел). на сей раз фотоэтюды Рины Мочаловой

Ада Шагалова – о романе “Вас пригласили”, с чувством

а под рубрикой “истории просто так” – телевизионный документ эпохи:

я это, собственно, к тому, что вчера посмотрел вот такую прекрасную документалку:

называется “Земля вольной надежды” – о судьбах корейцев в России, с 1863 года по сейчас. в целом вполне точный и аккуратный, не без пафоса и “повестки дня”, но интересный. среди прочего там – история человека, которого в 1941-м по ошибке призвали на войну (все корейцы поголовно считались “ненадежными элементами” и “японскими шпионами” вплоть до 1993 года и до 1952-го в красной армии не служили), но вместо этого отправили на “трудовой фронт” валить лес, где он и провел пять лет без всякой связи с окружающим миром; о победе он узнал, только когда приехал особист и привез на всю бригаду полбутылки спирта, а отпустили его еще только через год. ну и история депортации их в Среднюю Азию отдельно чудовищна, конечно. все это – лишь за то, что они корейцы.

душу мне отдельно порадовала тема учреждения Корейской автономной области, которую усатый собственно этим геноцидом и закрыл. на этом снимке у всех вас должен быть, по крайней мере, один знакомый кореец (я знаю двух – и двух русских; это очень приятно).

а кому-то и в 39-м было только б кувыркаться

Filed under: dom smith, just so stories, talking animals

October 5, 2015

Enchanted Night 72

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71

Хаверстроу идет домой

Идя домой, Хаверстроу чувствует, как его освежило это маленькое приключение. Он беспокоится за девочку, он хотел бы ее утешить, успокоить, но ее дар заверяет его: она понимает, что ночь наградила ее спасеньем, а не злом. Она сняла с себя одежду и уснула на полянке при свете луны. Диана-охотница — непорочная и справедливая. Защитница — хранительница дев. Значит, он был посланник луны. Хаверстроу, каратель соглядатаев. Он искоса бросает взгляд на луну и с удивлением понимает, что она спустилась ниже. Лунный восход и лунный закат, с востока на запад. Этого же никогда не видно: она будто бы сидит там, не движется. Он морщится, припомнив, как рассердил миссис Каско. Реклама вечности. Остряк. Что ж, он берет свои слова обратно. Богиня, прости меня. Смилуйся над нами, бедными клоунами. Под этой самодовольной ухмылкой, нарисованной гримом, — скорбный рот. Хаверстроу думает о девичьем белом теле, облитом луной, и быстро отводит мысленный взгляд. Тянется к карману рубашки, похлопывает — убедиться, что «Спасатели» на месте. Человек, быть может, ничего бы и не сделал, его наслаждения — гораздо более личного свойства, однако наверняка ни за что не скажешь. «Дженни Герхардт» вырубила бы его намертво. Увесистая, твердый переплет — кирпич, а не книга. Дженни приходит на помощь. Общественная ценность искусства. Миссис К. понравится эта история. Он рад, что богиня избрала его сыграть такую роль в эту авантюрную ночь. Как же хочется ему залечь в постель. Назавтра предстоит работа. Он — тридцатидевятилетнее ничтожество с перекошенной жизнью, клоун и остряк, и прирожденный неудачник, вялобрюхий холостяк без всяких перспектив, но если только он доберется до стола, все как-то снова станет хорошо, а большего он и не просит. Ох нет, просит, просит гораздо большего, но не в эту ночь, в ночь почти полной луны, ночь Дианы-охотницы он просит лишь немного света на пути. Ночное небо ясно, к востоку — мазок серого.

Filed under: men@work

we’re invited

“Вас пригласили”. Премьера романа и игры счастливого случая – 15 октября в 8 вечера в Додо/ЗИЛе

тут спрашивали, как это носить, прочитав. а вот так. модель – он же

а на Радио Голос Омара вчера было про “Гретель и тьму” Элайзы Грэнвилл – Марья Максимова читала

вот такую красоту подобрал где-то Владимир Вертинский. анекдот, собственно, в сноске “Примеч. пер.”

а тут уже Америка как глиф у Томаса Пинчона

ну что, песни о родном крае за минувшие 30 лет стали несколько лучше, хотя многие – до сих пор не оптимум. вот самая неоскорбительная из тех, что не “МТ”

Filed under: just so stories, pyncholalia, talking animals

October 4, 2015

Enchanted Night 71

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Женщина, которая живет одна, слегка хитрит

Девочки растаяли в ночи, и женщина, которая живет одна, стоит у раковины в залитой лунным светом кухне, моет стаканы из-под лимонада. Склоняясь над раковиной, она видит кусочек луны в левой верхней панели темного окна. Женщина вспоминает их по именам: Летняя Гроза, Черная Звезда, Ночная Всадница, Бумажная Кукла, Скоростная Трасса. Имена эти ее возбуждают, словно крохотные тайны, нашептанные на ухо. Она как будто срывает черные маски, перечисляя эти имена. Из ночи вышли они к ней впятером, дорогуши. Ах, но она же хитрая: притворилась, будто не знает, кто они. А сама читала о них в газете — девочки бродят по ночам, вламываются в дома. Она о них думала. Она их воображала. Их никто никогда раньше не видел. А она увидела — в черных масках, дорогие мои, доченьки. Выучила их имена: Летняя Гроза, Черная Звезда, Ночная Всадница, Бумажная Кукла, Скоростная Трасса. Она никогда не выдаст их тайну. Она уверена, что они уверены, будто она их понимает, и она их понимает: они не могут сидеть одни в своих комнатах, не могут, не могут, им нужно выйти в ночь и остаться неузнанными. Потому что когда ты узнан, ты себя теряешь, а когда скрыт — вот тогда ты свободен. Летняя Гроза, Черная Звезда, Ночная Всадница, Бумажная Кукла, Скоростная Трасса. Женщина, которая живет одна, вытирает стакан, темносияющий в свете ночного неба, и тут на нее нисходит вдохновение: она возьмет имя и себе. И это имя приходит, словно вечно ждало, когда его призовут: она станет звать себя СЕСТРА ЛЕТНЕЙ ЛУНЫ. Ибо луна была к ней добра, луна привела к ней гостей в эту славную летнюю ночь. Она принимается тихо напевать, вытирая стакан в темной кухне, мерцающей лунным светом.

Filed under: men@work

our night shifts

Дом скитальцев by Aleksandr Mirer

Дом скитальцев by Aleksandr Mirer

My rating: 2 of 5 stars

Написано весьма небрежно — такое ощущение, что в 70-х о редакторах и не слыхали, по крайней мере в «Детгизе». Это первое впечатление, от которого невозможно отлипнуть с первых же строк.

Но раздражает, конечно, не только и не столько это упражнение для начинающих редакторов («вычеркни лишние слова и посмотри, что останется»), сколько вынужденно (это я понимаю, мы же реалисты) укоренившееся понятие эпохи о том, вся нежизнеподобная литература в СССР — детский удел. И не передать словами, как же заебали эти простые советские мальчишки и девчонки, развитые не по годам, но удивительно тупые в том, что касается всего за пределами их задних дворов, подвалов и, блядь, голубятен.

Понятно, что ход был беспроигрышен: в конце всегда можно приписать, что в этом месте главный герой увернулся от шестиногого семихуя с Фиты Носорога, упал с кровати и проснулся, потому что в нашей советской жизни никаких марсиан и похитителей тел быть не может, а есть лишь борьба за сенаж и надои. Мирер, правда, чуть поумнее и конец романа у него не такой идиотский, но не на много. Некоторая прелесть «стремительного домкрата», примиряющая нас с винтажной бульварной литературой начала ХХ века, в этом тексте тоже присутствует, но и ее, с другой стороны, немного.

Первая часть «Дома скитальцев» (не очень понятно, почему такое название) представляет собой мэш-ап «Вторжения похитителей тел» и повестей Владислава Крапивина с незначительными отступлениями от рецептов. Вторая часть — гибрид космооперы в декорациях Оруэлла с обилием тех самых стремительных псевдонаучных и псевдотехнических домкратов и невнятного шпионского триллера с переодеваниями. Идеологии в романе — аннотация не врет — действительно никакой, кроме того, что советские мальчишки не бросают советских девчонок в космосе одних, а границы нашей великой родины должны оставаться девственно нерушимыми. Разве что действия советской армии и контрразведки показаны до пристойного откровенно: это куча идиотов, которые действуют соответственно — как куча идиотов: сначала всё окружить и ебнуть атомной бомбой по райцентру, потом разберемся (неудивительно, что пришельцы съебались, уж они-то не идиоты, тут любой бы съебался). А, ну и про контрразведку — отдельная песня: главный штирлиц оказался в Берлине 1942 года после двух курсов инъяза и школы то ли парашютистов, то ли диверсантов. Его не раскрыли. Это самое смешное в романе. Разведка и армия у нас до сих пор таковы, судя по результатам.

Моя самая большая грусть после чтения: то, что роман с даты своей публикации совершенно не удержал никакой воды. То, что годилось как вторичная и несамостоятельная «осетрина второй свежести» в начале 1970-х (ну кто смотрел тогда «Вторжение похитителей тел»?), совершенно не канает теперь. Исходя из пагубной необходимости советской фантастики, автор писал для 15-летних примерно подростков, и при этом сам был таким. Поэтому нам все и показывают глазами 15-летнего подростка. Наверное, в 1970-х это было круто и могло сдвинуть сознание. А сейчас — вполне дурацкий артефакт эпохи глубокого застоя.

Но зададимся вопросом — если б в те времена нам выдавали не по две-три книжки качественной (хоть и местами изуродованной переводчиками и цензурой) научной или даже псевдонаучной фантастики в год, по оценкам некоторых экспертов, а не купировали процесс обмена литературной информацией, — понавылазило бы ли это все вот это вот, которое пишет нынешние книжки, читает их и голосует за упырей во главе страны? Это честный вопрос, я не знаю на него ответа. Потому что формулу воздействия того, «какие книжки ты в детстве читал», на твои дельнейшие поступки, увы, никто пока не открыл.

У меня девять жизней by Aleksandr Mirer

У меня девять жизней by Aleksandr Mirer

My rating: 3 of 5 stars

Читано в детстве, в какой-то «Пионерской правде» с продолжением. Что эта повесть там делала, до сих пор не очень понятно: как это могли оценить пионэры? Идея с экологически-дружелюбным симбиотическим мироустройством, управляемым биокомпьютерами (хоть и сбрендившими) не нова, конечно, но притягательна, хотя все заканчивается и безысходно, в чем наблюдается жизненная правда. В части экологии социума повесть — смутно антисоветская, чем и симпатична (в частности — прекрасные размышления о том, где взять столько не-алкашей и не-мещан, чтобы на всех детей хватило учителей). Однако написано небрежно и торопливо. Видимо, это особенность всех фантастов средней руки.

ПарабеллУм by Лев Повзнер

ПарабеллУм by Лев Повзнер

My rating: 5 of 5 stars

это неимоверно прекрасно – крутейший наив и жесткач на грани платоновского косноязычия, помноженный на виртуозную звукопись обэриутов

The Cobweb by Neal Stephenson

The Cobweb by Neal Stephenson

My rating: 5 of 5 stars

В очередной раз — нет ничего лучше туго скроенного политико-шпионски-конспирологического триллера о людях, которые занимаются своим делом и при этом знают, что делают (это не тавтология, а не сильно очевидное по нынешним временам уточнение). Мило и весело, картинки из жизни закулисья американской администрации очень знакомы.

The Diamond Age: or, A Young Lady’s Illustrated Primer by Neal Stephenson

The Diamond Age: or, A Young Lady’s Illustrated Primer by Neal Stephenson

My rating: 4 of 5 stars

«Алмазный век» я читал, когда он только вышел, и ни о каких переводах на русский речи еще не было, но не помню, чтобы что-то запомнил про эту книжку — ну, т.е., она конечно смутно поразила воображение, но контекст, как я сейчас понимаю, был не тот. Потому что читалась она как «научная фантастика», а проходить в голове ей лучше совсем не по этой категории. Сейчас понятно, что за минувшие 20 лет вся эта прогностика слущилась — осталась псевдоанглийская литературная сказка, и на таких условиях роман и стоит воспринимать, мне кажется. В тот момент, когда литература попадает под жанровый ярлык «фантастики», она успешно устаревает, о каким бы периоде предполагаемой истории ни шла речь. Ну, т.е. если литература в этой работе действительно присутствует. Тут как раз этот случай. «Алмазный век» имеет больше смысла читать, когда это уже не фантастика.

Хотя, конечно, в смысле литературы роман Стивенсона — не без недостатков, конечно. Иногда он тороплив и пунктирен, автор явно торопился донести до читателя все свои придумки про нанотехнологии, медиа-гаджеты и те или иные разновидности интернетов, — в ущерб сюжету, который местами питается из обстоятельных нарративов Дикенза или кого ни возьми. Конец у него тоже скомкан и намеренно, я подозреваю, мета-ироничен. Сам по себе, конечно, это роман взросления и становления, а также освобождения и отчасти — того, что за неимением нормальных русских слов можно назвать «woman empowerment» (юная героиня — вообще благодатный элемент, как мы знаем от Льюиса Кэрролла). В общем, образцы для подражания у Стивенсона тут были что надо. И литературная фантазия у него вполне получилась.

В первую очередь — потому, что происходит действие на обломках национальных государств, и даже в смысле прогнозов это одна из самых красивых идей Стивенсона. «Филы» представляют собой культурно-архетипические анклавы, в которые можно вступить более-менее без национальной аффилиации, лишь дав клятву верности некой умозрительной идее, подписавшись на определенные стиль жизни и мировосприятие. (Только жаль, конечно, что нам не показали ниппонцев или индустанцев.) В общем, «филы», как нам сообщает их название, — это по любви, в немалой степени — по любви к литературе: викторианской, китайской, другим. Не вполне, конечно, рай библиофила, но недаром «букварь» там все-таки имеет форму книги, хоть и вполне себе «макгаффин».

Разбирать «Алмазный век» на составляющие литературной сказки (не обязательно, кстати, английской, викторианство там — просто могучий фетиш, хоть нам и нравится) можно долго и наверняка уже делалось не раз. Отметить стоит только одну черту родства: в этом «ином мире, где повсюду волшебство», роль магии выполняет криптография — некая мистическая сила, которой примерно все покоряется, но постичь ее простым смертным героям невозможно. Довольно забавно, с одной стороны, но ведь правда — нас всегда будет влечь к себе тайна. И мы всегда будем стремиться так или иначе повышать степени своей свободы.

The Russian Far East: A History by John Stephan

The Russian Far East: A History by John Stephan

My rating: 5 of 5 stars

Единственная на всем белом свете история Дальнего Востока России — с VII века до н.э. до начала 1990-х. Попытка академика Крушанова — не в счет, она а) так и не завершилась, б) был весьма тенденциозно советская, а тут все хорошо (и автор грамотно работает с мифами и тенденциями исторического восприятия — из чего можно сделать вывод, что никаким текстам по истории, конечно, верить нельзя, непременно наврут или исказят в угоду господствующему тренду; но Стивену все скорее удается, ему-то что, он на Гаваях), автора заносит в глупости только иногда (Чехов, участвующий в закладке фундамента Музея ОИАК, старший Янковский, сбегающий с молодой женщиной в Сочи, «ликбазы» — всего штук пять-шесть такого я нашел).

Что немаловажно: раньше у меня было стойкое ощущение, что до революции в регионе было все интересно, происходила движня, а вот после 25 октября 1922 года, с приходом красных, история закончилась, воцарился сплошной бетонный монолит и ничего не только интересного, но и вообще ничего — не происходило. Стивен это мое детское представление успешно развеял: в его историческом нарративе главное место занимает, конечно, не борьба за повышение надоев и не заготовка сена и сенажа, а борьба различных течений мысли касаемо управления и существования ДВ. Не передать словами, до чего это ценно — а все потому, что подходит он к вопросу изнутри, т.е. главное для него — сам регион, а не «история отечества», навязшая в зубах со школьной скамьи. По крайней мере, раньше мне такие книжки не попадались, тем паче — не тенденциозные, а может, и нет таких в природе: в трудах краеведов история ДВ непременно вписана в контекст «решений партсъездов», которые никакого отношения к происходившему «у нас» не имели и вообще неплодотворный способ читать историю.

Стивен же показывает борьбу элит и «сетей» — она выходит на первый план и превращает советскую историческую помойку в связный и трагический нарратив, наглядно показывающий, что у «советского эксперимента» шансов на успех не было. Основные концепции властной доминанты в регионе — членимость памяти и развитие осадного менталитета, которые вместе с балканизацией управления бюрократизацией всего остального (в советские времена — при царях-батюшках-то минимальный шанс был, хоть и там все складывалось непросто) не оставляли местному населению ни малейшей возможности к нормальной жизни в цивилизованном окружении. Население выживало (и в 90-е там я сам был тому свидетель) не благодаря, а вопреки, но такова, видимо, судьба всех фронтиров.

А ДВ-фронтир, как мало какой другой, стал трагическим заложником биполярности ХХ века. Трагичность эта скорее незаметна, в отличие от территорий, например, Больной Игры, поскольку до сих пор остается изолирована от карты мира. Биполярность же вообще выгодна только властным элитам, что прекрасно до сих пор видно по «деятельности» нынешней кремлевской крысы-провокатора. Проигрывает здесь только население.

Расклад поэтому у нас и до сих пор таков: действие исторического нарратива Стивена заканчивается началом 1990-х, прошла четверть века, но мало что изменилось (ну, кроме мостов во Владивостоке, да отданного острова Тарабарова) — центральная власть по-прежнему некомпетентна, местная власть по-прежнему ворует, а население безынициативно, ибо развращено исторической зависимостью от «центра». Еще в прошлом году у меня на глазах вполне вменяемый и вроде бы болеющий за регион молодой приморский журналист на полном серьезе спрашивал у клоуна, назначенного «министром по развитию Дальнего Востока», когда тот даст региону денег (вместо того, чтобы самому дать безмозглой буратине по ебалу).

Ведь ясно же — для дальневосточником их дальневосточная identity гораздо сильнее «русской» или какой другой: к тому же, даже при выделении в собственную территориально- (не национально-, боже упаси) государственную сущность, никакой русскости (удэхэйскости, корейскости) ни у кого никто не отнимет, а вот дальневосточность сильно укрепится. Кричать же (до сих пор, блять!) про исконную русскость этих земель и преданность российской государственности — не только признак душевной немощи, но и заведомая ставка на давно сдохшую лошадь, в которую Россия превратилась за последние 15 лет окончательно.

смотреть же нам что-то некогда, разве что вот это

все очень мило, несмотря на лоу-тек, скверную актерскую игру и нарисованные от руки компьютерные мультики. Форд Префект – отличный, похож на музыкального критика Андрея Бухарина. халат на Артуре Денте – уникальный, заставляет к нему присматриваться очень пристально. прекрасное камео самого Дагласа Эдамза, возвращающегося в пра-море

продолжение истории про попу Агнеты и редкое видео

Filed under: just so stories

October 3, 2015

Enchanted Night 70

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69

Куп один

Куп, усталый, бредет домой один вдоль рельсов. В голове у него уже прояснилось, довольно-таки прояснилось, не слишком, но стало яснее. Он помнит перемену в ней, голова склонилась набок чуть иначе, будто она прислушивалась к чему-то вдали. Торопливое прощание. Она коснулась его лица под фонарем? Надо было пойти за ней, а не стоять на месте, как болван, не смотреть, как она уходит, яркая дама, растворяется в тени на темной стороне проулка. Все уже растворяется в тени. Он уже не уверен, поцеловал он ее под фонарем или нет, хотя помнит резкие блики в стеклах ее солнечных очков и мерцание желтого света на ее горле. Утром все станет иным, сном Купа в летнюю ночь. Но теперь, пока он идет домой вдоль рельсов в эту ясную летнюю ночь, ему верится: дама его страсти сошла к нему из своего высокого окна, и взяла его за руку, и пошла с ним вдоль насыпи, словно гостья из неведомых мест — что глубже снов, опаснее желанья, — посланная ему, дабы утешить его в пути.

Filed under: men@work

here’s something new

это у нас традиционный эпиграф

и вот такой обложки у нас еще, кажется, не было

легкое пополнение в баре Тома Пинчона

а вот это новость из жизни наших персонажей: какие-то люди решили снять кино про Элеонору Лорд Прей. еще какой-то человек выступил с заявлением по этому поводу, умудрившись ни разу не назвать по имени ту исследовательницу, которая и открыла миру Элеонору, – Биргитту Ингемансон. “Тексты писем знаменитой американки во Владивостоке будет читать актер”, поэтому что-то мне подсказывает, что Биргитту в это кино тоже не позовут. все это как-то отвратительно, хотя казалось бы

но есть и хорошие новости. “Миссия:Антициклон” продолжает свою музыкальную деятельность

Filed under: dom smith, pyncholalia, talking animals

October 2, 2015

Enchanted Night 69

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68

Хор ночных голосов

Это ночь аромата елей. Этой ночью красавец вторгся сквозь высокую изгородь. Этой ночью принцесса проснулась в колючих зарослях. О вы, кто ждет, — этой ночью открывается сердце.

Filed under: men@work

this is a book

вышла вот такая книжка – место ей не только на полке, но и в гардеробе любого уважающего себя читателя, а также на выставках разнообразного радикального и прогрессивного книгоиздания. берется здесь –

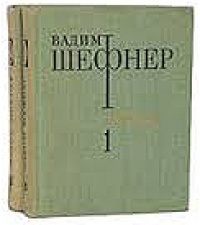

на Радио Голос Омара сегодня – воспоминания и размышления о чтении Вадима Шефнера

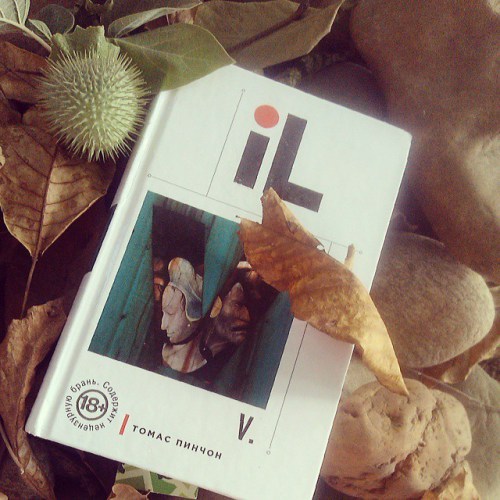

читатель постигает “V.” Томаса Пинчона. что при этом имеется в виду, я не очень понимаю, потому что опечаток там не больше, чем где бы то ни было. а светоч разума, который там считает, что в “Эксмо” – “не переводы”, пишет между прочим стихи, но цитировать я не буду, чтобы не разжигать

Лев Данилкин о новом Кутзее. хочется процитировать любимую песню группы “9”: интересно, он в окно смотрит, когда свою “плитку ложит”

Анна Наринская о том же, на удивление внятно и разборчиво

кое-что о восприятии Мураками в городе Питере

кое-что о восприятии Уильяма Барроуза в родном городе. комментарии чуркин-стайл, конечно, тоже, куда ж без них (не пойму я этих людей все же – статуя Солженицына им плохо, Барроуз тоже плохо. какого хуя вам тогда надо, дорогие сограждане?)

вот вам тематическая песенка

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

October 1, 2015

Enchanted Night 68

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Юная

Он укутал ее в свою рубашку, он целует ей руки, ее милый, обольститель, и все же ночь тянется, невозможная летняя ночь, что не закончится никогда, ибо так было вечно, здесь, в тайнике, под елями. Ибо ночь, что лишь раз, это ночь, что всегда, и сейчас — единственная вечность, что лишь может быть. О господи, у нее дикие мысли, грезы под летней луной. Она чувствует, как ночь овладевает ею, она дщерь ночи и луны, и волосы ее струятся в ветвях деревьев, а дыхание — в ночном небе. Она счастлива, счастлива, ей хочется кричать от счастья. Но в самой сердцевине счастья Дженет уже чувствует легкую помеху, слегка дергают дневные мысли: нужно в дом, пока не поздно, к парикмахеру в одиннадцать, на пляж в два. Она отталкивает докучливый голос и глубоко вздыхает, словно пытаясь вдохнуть всю летнюю ночь с ее ароматом еловой хвои, криком сверчков и мягким вроде бы шорохом — то едут по дальней трассе грузовики. Как принц, он пришел к ней, спящей в башне. Ну, не вполне спящей, но все равно. Он целует ей руки — даже сейчас. Серьезно думает она: вот что я запомню. Сквозь еловые ветви ей виден тлеющий кусочек луны. Странное у нее чувство — это она там сверху, смотрит вниз, запоминает. Вспоминает ту летнюю ночь давным-давно, когда он целовал ей руки под елями, в те дни, когда она была совсем юной, когда она была вольной, когда все было возможно в ночи нескончаемой.

Filed under: men@work