Max Nemtsov's Blog, page 284

November 1, 2015

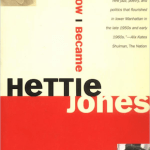

Queer finish’d, etc.

в ночи у нас закончился и этот сериал:

Уильям С. Барроуз

ПИДОР

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11

Джейми Расселл

«Пидор» Барроуза: вопреки парадигме

из приятного: посетители Фантлаба о “Внутреннем пороке” Томаса Пинчона

удивительный дуэт:

Filed under: men@work, pyncholalia

October 31, 2015

Queer 16

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Опасности этой утраты себя посредством мимикрии или подражания приобретают оттенок кошмара в самом знаменитом фрагменте романа — номере с Говорящей Жопой. Немаловажно, что эпизод этот редко рассматривается критиками с точки зрения гей-политики и никогда — с точки зрения гендерного самоопределения гея. Это удивительно, поскольку он — весьма очевидное моралитэ, предупреждение об опасности мимикрии под женское, которая является основой женственной парадигмы и кэмпа. В омерзительно комическом образе самостоятельно разговаривающего ануса легко проглядеть тот факт, что «балаганный паяц», как Робин Лайденберг называет несчастного протагониста романа, на самом деле использует свое умение в «новинке сезона — номере чревовещателя». Анус начинает разговаривать самостоятельно лишь позднее, логически завершая этот карнавальный поворот событий:

«Через некоторое время жопа начала говорить сама по себе. Он выходил на сцену, ничего не подготовив, а жопа порола отсебятину и неизменно парировала все его шуточки.

Потом в ней появилось нечто вроде зубоподобных, загнутых внутрь режущих крючков, и она начала есть. Сначала он решил, что это не лишено остроумия, и сделал на этом номер, но жопа принялась проедать штаны и орать на улице, во весь голос требуя равноправия. Вдобавок она напивалась и закатывала пьяные истерики: никто, мол, ее не любит, а она хочет, чтобы ее целовали, как всякий прочий рот. В конце концов она стала болтать непрестанно, день и ночь, за несколько кварталов было слышно, как этот малый вопит, чтобы она заткнулась, он лупил ее кулаком, затыкал свечами, но ничего не помогало, и однажды жопа сказала ему: “Кончится тем, что заткнешься ты. Не я. Потому что нам ты больше не нужен. Я сама могу и говорить, и есть, и срать”» [пер. В. Когана].

Подобно агенту, которого заставили поверить в собственную легенду, чревовещание балаганного паяца доводит его до рискованной ситуации психического распада, когда его первоначальная личность одолевается вторичной личностью, присвоенной на время. Позволять анусу разговаривать — нормально, пока он не начинает говорить по своей воле, переходя от чревовещания к независимости. Что интересно, Барроуз пользовался метафорой чревовещания и в других местах, в более подробных описаниях своей боязни женственности. В «Торчке» Ли описывает свой страх и ненависть к педикам:

«Мысль о комнате, полной педиков, внушала мне ужас. Они дергались кругом, как марионетки на невидимых ниточках, источая жуткую энергию, само отрицание всего живущего и непосредственного. Давным-давно живое человеческое бытие улетучилось из этих тел. Но что-то вошло в них, когда первородный жилец удалился. Геи — куклы чревовещателей, они включаются в игру, перенимая чревовещательские повадки. И вот такая кукла сидит в голубом баре, потягивая пиво, и непроизвольная блевотина стекает по его застывшему лицу манекена» [пер. А. Керви].

Помещенные рядом, эти два фрагмента лучше всего демонстрируют, как Барроуз рассматривал гомосексуальное самоопределение, регуляцию и шизофрению. И педик, и жопа изображаются силами-узурпаторами, одолевающими первоначальное «я». нескончаемая «блевотина» голоса (или, вероятно, точнее — словесный понос) — одновременно попытка утвердить новое «я» и гротескное указание на степень фрагментации первоначальной личности. Гей, позволивший себе пойти на поводу у женственной парадигмы, отказался от шанса стать одной из тех «нетронутых личностей», о которых говорит Ли. Таким образом, педик — это жопа, научившаяся говорить, анус, который отказывается сублимироваться и отыгрывается теперь на своем носителе со всей злобой угнетенного. Конечный результат — личность, в глазах Ли недочеловеческая, подлинная пародия на человека, «само отрицание всего живого и непосредственного».

Анус, научившийся разговаривать, таким образом, явно служит метафорой захвата маскулинной личности фемининной. Эта узурпация вызывается актом мимикрии, актом становления женщиной. Педик задает шаблон женственного поведения, заимствуя исполнительскую личность самодельной фемининности, противоречащую «истине» его собственного пола. С точки зрения номера с Говорящей Жопой, это — утрата самоопределения, отказ от суверенитета в пользу «фемининного» ануса. Пассивность педика приводит только к регуляции доминанты, к регуляции, кодирующей его тело как не-автономное.

Здесь, таким образом, мы наблюдаем предел не только боязни женственного у Барроуза, но и, что гораздо важнее, его вѐдения женственного самоопределения как шизоидной фрагментации мужского «я» гея, в котором утрачивается маскулинная автономия, подменяемая вырабатываемым и поддерживаемым государством самоопределением педика. По сути дела, номер с Говорящей Жопой предупреждает об одном: опасности «одержимости». Выбор жопы первого лица единственного числа — «мы» — говорит о том, что в ход идут оккультные силы, лепет голосов Легиона (таким образом, можно вывести ассоциацию одержимости и шизофрении). Сходным же порядком, описание педика как пустого сосуда, занятого чем-то нечеловеческим предполагает такую же фантастическую ситуацию. Для Барроуза всегда существует это «снаружи», то, откуда в личность всегда может произойти вторжение, откуда она может регулироваться или контролироваться, а также то, куда личность может в конечном итоге сбежать.

В текстах 50-х годов Барроуз использует фигуру одержимости, как мы видели, для комментирования государственного регулирования, навязываемого гей-сообществу гетеросексуальной доминантой. Он категорически не приемлет мазохистского стремления к психической дезинтеграции, которое воображает Савран; напротив, во всех своих работах он приводит доводы в пользу окончания одержимости, регуляции и контроля. Он — не мазохистская белая мужская гетеросексуальная жертва, а белый мужчина-гомосексуалист, живущий под знаком маккартизма. Как станет ясно к концу 50-х годов, Барроуз начинает фантазировать о тотальной автономии (гомосексуальной) личности, автономии, единственно призванной предотвратить регулирование личности внешними силами. Такая программа противодействия предполагает, что в текстах Барроуза, по крайней мере, нет нисколько экстатического наслаждения от разыгрывания шизофреника или жертвы. Автономный контроль своего «я» становится ключом к гомосексуальному проекту Барроуза, призванному обеспечить, чтобы не повторилась судьба Линчевателя из «Нагого обеда», который «с дуба рухнул и словил приход по шизе», повесив «несколько педиков в Линкольн-Парке». Фемининный анус требует регуляции, чтобы избежать катастрофического распада «я»; история об арабском мальчишке, который «жопой умел играть на флейте», следующая за номером с Говорящей Жопой, — пример именно этого. Удерживая контроль за своим анусом, в отличие от одержимости чревовещателя в истории о балаганном паяце, арабский мальчишка метафорически, маскулинизирует анус флейтой и актуализирует его эротическую силу. В результате, он получает возможность господства над «гомиками», манипулирует их телами посредством исполняемых мелодий, «нажимает на самые эрогенно чувствительные точки» и явно обозначает разницу между своей активной маскулинностью и их пассивной фемининностью.

Барроузовское параноидальное видение женственности и регуляции предполагает, что если личность (автор или его персонаж) исполняет женскую роль, она рискует утратить свое первоначальное самоопределение и принять регулируемое государством самоопределение «педика». Сразу за номером с Говорящей Жопой Барроуз заставляет Бенуэя прочертить несколько туманную связь между этим номером и государственной цензурой:

«Именно секс минует цензора, протискивается между разными бюро, ибо между всегда есть пространство, в популярных песенках и второсортных киношках, раздавая основную американскую гниль, лопаясь гнойниками, выбрасывая капельки этой Недифференцированной Ткани, которые попадают куда угодно и прорастают какой-то дегенеративной раковой формой жизни, воспроизводя омерзительный беспорядочный образ».

Говорящая жопа — регулирумое самоопределение педика — и есть именно этот «секс», который пропускает цензор. Единственно допустимое (или даже представимое) лицо мужской гомосексуальности в популярной культуре — женственный гей, как об этом свидетельствуют голливудские фильмы того периода. Этот образ женственности прочитывается как «дегенеративная раковая форма жизни», которая, подобно жопе, присваивает окружающую ее среду с катастрофическими последствиями. Ее единственная цель, точно у раковой опухоли, — уничтожение личности носителя, вроде балаганного паяца и не-женственных геев того периода, которые, с точки зрения Барроуза, оказались загнанными в женственность государственными дискурсами.

Барроуз не рассматривает акт мимикрии как подрывной, высмеивающий и пародирующий понятие первоначальной личности, а, скорее, видит его уничтожающим целостность или же аутентичность этого оригинала. Такая позиция в гендерной политике находится в резком противоречии с позицией, занятой современными теоретиками постмодернизма, рассуждающими о самоопределении, например Джудит Батлер. Для Батлер акт мимикрии является политически подрывным:

«Повторение гетеросексуальных конструктов в рамках сексуальных культур, как гейских, так и натуральных, запросто может оказаться точкой денатурализации и мобилизации гендерных категорий. Копирование гетеросексуальных конструктов в гетеросексуальных рамках способствует возникновению крайне сконструированного статуса так называемого гетеросексуального оригинала. Таким образом, гей для натурала — не копия для оригинала, а скорее копия для копии. Пародийное повторение “оригинала”… выявляет, что оригинал — не более, чем пародия на представление о натурале и оригинале».

Позиция Барроуза гораздо консервативнее — она является антитезой постмодернистским представлениям о гендерной игре и подрывных возможностях кэмпа. Его тексты отрицают мимикрию в пользу поиска оригинального самоопределения — по его доводам, первоначального, подлинного и, что самое главное, маскулинного. Коллаборационизм педиков с доминантой создает состояние самореволюции, в котором (фемининный) анус одерживает верх над (маскулинным) телом и разумом. Педик/анус может сколько угодно орать о равноправии, однако текст доказывает, что подобную свободу следует ограничивать и удерживать ради гомосексуальной политической целостности. В этом отношении, номер с Говорящей Жопой следует традиционной патриархальной практике прочтения фаллоса как символа (маскулинного) самоопределения, а ануса — как радикального отрицания самоопределения. Как отмечает Хокенгем, «только фаллос распределяет самоопределение; любое социальное использование ануса, кроме сублимированного, приводит к риску утраты самоопределения. Если смотреть на нас сзади, все мы — женщины».

Барроуз постоянно изображает педика пассивным, тело его — полигон, на котором власти нескончаемо испытывают свой контроль. Сама его личность изгнана из тела, а он остается в положении тотального смирения, словно пациенты Бенуэя с ННТ («Необратимой Нервной Травмой»), содержащиеся в крыле клинике с уместным названием «Жосин Тупик», — результат государственных требований «однородности». Такая однородность достигается искоренением гомосексуальности как точки различия, ибо с превращением гомосексуалиста в женщину гомосексуальность «нормализуется», ее заставляют функционировать в гендерных рамках гетеросексуальности и, с точки зрения патриархальной культуры, одновременно лишают политического (т.е. маскулинного) голоса.

Политическая желательность приведения гомосексуалистов к пассивности подчеркивается сатирическим союзом Барроуза с популярным непрофессиональным психоаналитическим текстом Абрама Кардинера «Секс и мораль» (1954). Кардинер выдвигает теорию о гомосексуальности как побеге от маскулинности, утверждая, что возрастающее общественное напряжение в ХХ веке привело к возникновению гомосексуальности как патологического акта самосохранения; гомосексуальность таким образом может интерпретироваться как «защита от уничтожения». Более того, «гомосексуалисты являются невротиками, поскольку у каждого имеется затаенное ощущение собственной слабости. Они неконкурентоспособны. Перед лицом конфронтации они всегда сдаются. Это не имеет ничего общего с их действительными способностями, поскольку многие из них обладают недюжинными талантами… Это люди, напуганные необходимостью соответствовать характеристикам маскулинности, они избегают конкуренции, поскольку боятся возрастающего давления на то, что они считают своими весьма ограниченными ресурсами».

Таким образом, в самой сердцевине доводов Кардинера устанавливается женственная парадигма. Гомосексуалисты — мужчины-невротики, самоопределяющиеся как женщины; границы маскулинного (сильного, стабильного и мужественного) и фемининного (невротического, ошеломленного, трусливого) строго заданы и явно отслеживаются. Кардинер основывает этот свой тезис на исследованиях сексуальности приматов, однако внимание уделяет только тем примерам, в которых гомосексуальность в сообществе животных выступает как реакция на насилие:

«Эти наблюдения были сделаны в обезьяньих питомниках. Когда самцы мартышек дерутся за пищу или самку, побежденный демонстрирует покорность, принимая женскую позу для секса. Замечательной чертой такого поведения является то, что пассивное сексуальное поведение побежденной мартышки останавливает атаку на нее более сильной особи».

Игнорируя различные стратегии использования гомосексуальности в этих животных сообществах, Кардинер подчеркивает один пример поведения мартышек для того, чтобы поддержать свой тезис о равенстве гомосексуальности женственности. Барроуз эффективно высмеивает это в «Нагом обеде». Столкнувшись с бандой студентов-мародеров, вооруженных выкидными ножами, Профессор Университета Интерзоны пытается замаскироваться под старуху в черных туфлях на высоком каблуке и с зонтиком: «Если б не прострел, не могу согнуться как полагается, а то бы повернулся к ним и предложил свою Сладенькую Попочку, как это делают бабуины… Если на бабуина послабее нападает более сильный, то первый (а) подставляет свой хрумкий круп, наверное так это и называется, джентльмены, хе-хе, для пассивного совокупления, или же (б) если он бабуин другого склада, больше экстроверт и более приспособлен, он кидается на еще более слабого бабуина, если такой ему подворачивается».

И на тот случай, если мы не замечаем символизма этой сцены, Барроуз продолжает разъяснять: «Салун на фронтире: Бабуин-Педик, одетый в голубенькое девчачье платьице, безропотным голоском поет на мотив “Синего платья Алисы”: Я самый слабый бабуин из всех».

Для Барроуза это постыдный акт, признание status quo и намерений угнетателей. Сдвиг от мартышки Кардинера к бабуину — очевидная тактика: «лиловая задница» последнего подчеркивает важность ануса в подобной ситуации. Подобно обучения ануса говорить, предложение Сладенькой Попочки для пассивного соития — акт, приводящий к утрате автономии.

Следовательно, становится очевидным, что эти тексты 50-х годов явно касаются гейской тематики и одержимы отношениями между двух мета-самоопределений — педика и пидора. Остро осознавая взаимоотношения личности и государства, Барроуз создает сатиру на роль медицинского истеблишмента в применении женственного стереотипа. Такая регуляция, как наглядно показывают тексты, — покушение на автономию личности. Пытаясь соответствовать роли «сильного, мужественного и благородного типа», Барроуз в письмах Гинзбергу явно жалуется на господство женственного стереотипа и на отторжение им способностей маскулинно-определяемой личности гея. В романах, появившихся следом за «Нагим обедом», Барроуз уже будет предлагать читателям радикальный план побега, благодаря которому можно преодолеть господство доминанты. В 60-е годы критики Барроуза часто отмечали его упор на понятия де-формирования, освобождения личности от цепей, отрицающих ее автономность; в самом деле, именно эта позиция противостояния истеблишменту обеспечила его романам их культовый статус. Вместе с тем, такое де-формирование никогда не рассматривалось критикой с гейских позиций.

Если, как мы увидели, романы 50-х годов обращаются к теме откровения, обнажения регуляции, навязываемой личности (гея) государством, то последующие книги, с их упором на де-формирование, могут с таким же успехом прочитываться, до определенной степени и как намеки на освобождение геев. Метод Барроуза на протяжении 50-х и 60-х годов — это метод откровения и контратаки; в текстах отмечается регулирование личности в надежде, что его, в конце концов, удастся преодолеть, когда личность освободится от вмешательства государства и перестроится заново. Тем не менее, как уже отмечалось, привлекательность этого утопического освобождения ограничена. Боязнь женственности в текстах, о которой говорилось выше, предполагает, что шанс на обретение свободы будет предоставлен только геям, стремящимся достичь маскулинного самоопределения.

Недоверие Барроуза к регуляции, навязываемой личности доминантой посредством медицинского дискурса психоанализа, таким образом, довольно ясно. В самом деле, он всегда презирал Фройдовскую школу анализа. В интервью Дж. Э. Риверс в 1980 г. Барроуз высказал предположение, что вся западная психиатрия свернула с верного пути. Она должна была следовать путем Павлова и условного рефлекса. А вместо этого забрела во всю эту мистическую чепуху эго, суперэго и ид, парившую в вакууме.

Такие замечания представляются проблематичными; уже отмечался тот факт, что психиатрия в действительности двинулась в сторону павловских механизмов реакции, особенно — в связи с попытками «излечить» гомосексуальность. Так чего ради Барроузу предлагать психоанализу занять ту же самую позицию? Ясно, что это только усилило бы регулирование маргинальных сексуальностей доминантой. Поддержка Барроузом этого метода должна рассматриваться в контексте его интереса, начиная с 40-х годов, к маргинальным научным дискурсам, которые стремятся дерегулировать сформированные рефлексы отдельной личности. Его замечания в интервью Риверс указывают в сторону утопии, альтернативной реальности, в которой пост-Фройдовский американский психоанализ, с его упором на нормальность гетеросексуальной позиции и сопутствующей верой в фемининные самоопределения всех мужчин-геев, сменяет позитивная терапия, стремящаяся не господствовать, не регулировать и не классифицировать личность, а освобождать ее от сдерживающих структур общественного формирования сексуальности. Как впоследствии утверждал сам Барроуз, «только когда ваши реакции станут автоматическими и начнут работать без сознательного включения воли, вы сможете функционировать эффективно».

Павловская революция, которую воображает Барроуз, следовательно, — это та, где личность, скорее, достигает де-формирования, а не нормализации, предлагаемой «лечением» школы Радо. Испытав на себе подобные попытки психоанализа «нормализовать» личность, Барроуз начал поиск возможностей избежать государственной регуляции гомосексуального самоопределения. Такую альтернативу он нашел в маргинальных научных дискурсах Общей Семантики графа Коржибского и Дианетики Л. Рона Хаббарда. В текстах, последовавших за «Нагим обедом», оба этих маргинальных дискурса непосредственно противопоставляются господствующему мета-повествованию американского психоанализа. Барроуз использует работы Коржибского и Хаббарда как линзу, через которую концептуализирует женственное самоопределение гея как вирусную инфекцию автономной маскулинной личности. После того, как женственная парадигма вычленена, предоставляется возможность установления маскулинно-идентифицируемого мужского самоопределения гея; именно к этому союзу так настойчиво стремятся последующие тексты Барроуза.

Robin Lydenberg, Word Cultures: Radical Theory and Practice in William S. Burroughs’ Fiction (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1987).

Здесь интересно отметить, что два голоса фрагмента (балаганного паяца и жопы) противопоставлены по своим регистрам; единственная реплика паяца указывает на его британское буржуазное происхождение: «Послушай-ка, ты еще там, внизу, старина?» — в то время, как жопа разговаривает голосом, по сравнению звучащим грубо и неотесанно: «Не-а, ходила вот опростаться». Такое расположение классовых и гендерных ролей — грубый и маскулинный голос рабоче-крестьянской жопы, противопоставленный женственным, благородным тонам балаганного паяца — противоположно тому пересечению сексуального самоопределения и класса, которое поддерживал Гинзберг, проводивший разграничительную линию между «популистской, гуманистической, квази-гетеросексуальной, уитменовской, богемной, гомосексуальной традицией свободной любви» и «привилегированной, преувеличенно женственной, болтливой, подмазанной деньгами, осознающей состояние, стиль и одежду, почти истеричной педовкой». Дэйвид Савран отмечает здесь пересечение сексуальности, гендерной идентификации и класса и предполагает далее, что работы Барроуза следуют похожему шаблону «маскулинного, универсализованно пролетарского» против «феминизированного, маргинализованного в меньшинство, кэмпового и буржуазного». Номер с говорящей жопой предполагает, что для Барроуза роль класса в гендерном самоопределении не настолько ясна, поскольку у него маскулинный карнавальный паяц — буржуазен, а фемининная жопа — явный «пролетариат». См. Савран, а также интервью Гинзберга Элиену Янгу в Gay Sunshine Interview (1973; rpt. Bolinas: Grey Fox Press, 1974).

См. например оценку изображения гомосексуальности в кинематографе в книге Вито Руссо The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies (New York: Harper & Row, 1981). Среди многих примеров Руссо приводит сцену «переодевания» Кэри Гранта в эксцентрической комедии 30-х годов «Воспитание младенца» (реж. Говард Хоукс, 1938): когда Гранта спрашивают, чего ради он вырядился в женскую ночную сорочку, он орет: «Я вдруг решил повеселиться!» [судя по всему, здесь все же — игра слов. Прим. пер.] Этот момент говорит о регулировании гейского самоопределения цензором, в особенности после введения в 30-х годах Кодекса Хэйза. В этой игре кэмп Гранта двусмыслен: предполагает ли это, что безумие персонажа во всем фильме включает в себя и уход в сексуальное безумие (трансвестизм/гомосексуальность), или это признак попыток кинематографистов в тот период создать хоть какое-то (хоть маргинальное и закодированное) видимое присутствие гея на экране? Руссо утверждает, что импровизация Гранта — единственный случай употребления слова «гей» (по крайней мере в отношении гомосексуальности) в годы действия Кодекса Хэйза, и, что немаловажно, реплики этой не найти ни в одной из сохранившихся копий сценария. Барроуз сам по-гейски переписывает голливудский сюжет в истории Люси Брэдшинкель, Брэда и Джима.

Guy Hocquenghem, Homosexual Desire, trans. Daniella Dangoor (1972; rpt. London: Allison and Busby, 1978).

Abram Kardiner, Sex and Morality (Indianapolis and New York: Bobbs-Merrill 1954).

Образ бабуина, переодетого женщиной, также имеет место в скетче, приписываемом Брайону Гайсину, в «Третьем разуме» (1978): он озаглавлен «Нагой обед: фрагмент сценария». Бенуэй советует предложить Сладенькую Попочку как средство самосохранения, но его следом за этим заменяет самка бабуина по кличке Фиалка, одетый «под певичку Марлен» в ночном клубе 20-х годов. Она поет публике песенку из 12 куплетов, причем куплеты 10 и 11 звучат так: «Я не жмусь / И не дерусь / Но я не трус / О нет, о нет! / Ведь я мартышка / Мне в вашем взводе крышка / И привет! / Приму атаку / Раскинув лапы / И разлатавшись / Под любой стеной / Ой ой ой ой!».

Интервью Барроуза Дж. Э. Риверс в Resources fir American Literary Study 10.2 (осень 1980). См. также наезд Барроуза на «сомнительные метафизические концепции» эго, суперэго и ид в его эссе «О Фройде и бессознательном»: The Adding Machine: Collected Essays (London: John Calder, 1985).

Хью Дэвид приводит историю о «Николасе», кембриджском студенте-выпускнике конца 50-х годов, которого подвергли павловскому лечению выработкой условнорефлекторной реакции отвращения в лондонской больнице Модсли. Что интересно, в качестве вспомогательного средства при лечении использовался апоморфин. Барроуза в Лондоне в 1956 г. успешно лечил апоморфином д-р Дент в рамках курса лечения от героиновой зависимости. Барроуза настолько впечатлили результаты, что он начал пропагандировать апоморфин в американском издании «Нагого обеда» и в течение всех 60-х годов. В трилогии «Нова» наркотик этот приобретает полумифический статус, поскольку Барроуз утверждает, что он позволяет личности избежать наркомании/контроля. В то же время, он мог не знать об использовании апоморфина в регулировании гомосексуалистов гетеросексуальной доминантой, хотя в гораздо более позднем тексте он недвусмысленно утверждает: «Апоморфин — не лечение выработкой условнорефлекторной реакции отвращения». История «Николаса» приводится у Хью Дэвида в On Queer Street: A Social History of British Homosexuality 1895-1995 (London: Harper Collins, 1997).

Filed under: men@work

looking for heroes

вчера в Голосе Омара – вот про них

а поскольку блядские времена сами назначают своих героев, в один день подписал тут и тут. в этом как раз никакого героизма нет. библиотекарь теперь – уже герой (когда не подонок и не стукач)

возникла на озоне. это уже издательский героизм

героизм читательский: Лена Ликаста меж тем читает “Пидора” Уильяма С. Барроуза

…и преподавательский: Алексей Салов расширяет в Курске и по всем окрестностям свои тенета для настоящих читателей (больше информации о курсе американской литературы – у него)

Wszystkie drogi prowadzą do Vineland. Chiba.

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

October 30, 2015

Queer 15

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

За пределами кабинетов психоаналитиков и исследовательских лабораторий сексологов одновременно некоторыми геями предпринимались попытки противостоять как репрессивному климату 50-х годов, так и популяризации женственной парадигмы как единственной модели гомосексуального самоопределения. Эта программа сопротивления была начата с основанием первого последовательного гей-движения в Америке «Матташинского общества», учрежденного в 1948 году Хэрри Хэем. Возникнув в атмосфере ослабленных социальных ограничений периода Второй Мировой войны, общество вскоре оказалось в среде неприкрытой гомофобии. Тем не менее, к 1953 году на его ежегодные конвенции собиралось уже до 500 человек — беспрецедентная мобилизация гейских сил.

Функционируя в эпоху маккартизма, общество и его филиалы, вроде организаций «Дочери Билитис» и «ONE, Inc.», проводили дипломатичную политику сопротивления, организуясь больше как сеть групп взаимопомощи геев, нежели как голос протеста против оголтелой гомофобии Комитета по антиамериканской деятельности Палаты представителей Конгресса США. Влияние КАД было таково, что открытое противостояние ему было просто немыслимо. Вместо этого матташинское руководство все внимание уделяло нормализации — осторожной политике, нацеленной на поддержку гетеросексуальной толерантности и, в конце концов, полную интеграцию гомосексуальности в американскую жизнь. Как провозглашал один из матташинских лозунгов, общество стремилось к достижению своих целей «ЭВОЛЮЦИОННО, а не РЕВОЛЮЦИОННО». Хотя Джон Д’Эмилио отмечает, что такая политика радикально противопоставила руководство Матташинского общества многим его членам:

«Вновь и вновь [матташинское руководство] минимизировало различия между натуралами и гомосексуалистами, пыталось изолировать “девиантных” членов гей-сообщества от его респектабельных среднеколассовых элементов, подчеркивало ответственность лесбиянок и геев за их статус людей второго класса и побуждало к самоусовершенствованию».

Подобное облагораживание гей-ссобщества вращалось вокруг восприятия гомосексуальности как отклонения и, в частности, гендерной девиации. Женственная модель все больше отравляла зарождавшееся гей-движение, а попытки Матташинского общества делать упор на нормализацию отчаянно старались этому противостоять. Многие руководители общества были убеждены, что политика нормализации и ассимиляци, которую они столь активно проводили, может быть достигнута, только если гей-сообщество отвергнет женственный стереотип. Неожиданно гендерная политика стала главным вопросом матташинских дебатов. Байер утверждает, что «общество считало жизненно необходимым просвещать гомосексуалистов в отношении подобающих форм поведения в обществе. Интеграция не может начаться, если не соблюдаются внешние приличия». Он приводит следующую жалобу, типичную для политики общества в тот период: «Когда же наконец гомосексуалист осознает, что успешная общественная реформа должна предваряться реформой личности?» Многих членов, вместе с тем, далеко не устраивала такая боязнь женственности. Д’Эмилио цитирует следующие замечания из издания «ONE» (несколько менее консервативного, чем «Матташин Ревью»): «”Если пожизненный страх считаться изнеженными бабами заставляет нас презирать женоподобных гомосексуалистов, мы утрачиваем способность уважать себя”, — объявил один мужчина. Другой сетовал на тенденцию “отлучать от церкви любого гомосексуалиста, опровергающего… тезис о том, что мы ничем не отличаемся”».

Матташинскому руководству, тем не менее, представлялось, что нормализация гомосексуальности может быть возможна лишь стоит искоренить стереотип женственности. Приводился довод, что гендерную девиацию никогда не удастся включить в основной поток (гетеросексуальной) американской культуры, более того — эта девиация и является признаком отличия, розовым треугольником, гарантирующим преследование. Женственное самоопределение всегда будет маргинализоваться, поскольку таково господствующее понимание гомосексуальности гетеросексуальным истеблишментом, и оно ассоциируется с болезнью, отклонением и извращением. В то же время, таков видимый модус гомосексуальности. Матташинское руководство презирало физические оттенки женственности, что ранее служило единственной стратегией обеспечения встреч мужчин с мужчинами, поскольку эти оттенки привлекали нежеланное и опасное внимание к гею.

Женственность считалась маяком, настораживающим агрессивно гомофобное государство по поводу сексуальности личности или группы. Если геям хочется бóльшей социальной свободы гетеросексуального мира, они должны соответствовать названию общества и оставаться под масками и в чулане. Такая политика нормализации была проблематичной, поскольку настаивала на возврат в чулан именно в тот момент, когда гей-движение начало обретать собственный голос. Появление Матташинского общества стало сигналом к выходу из чулана, к организации геев в группу политического меньшинства, но затем общество само скомпрометировало этот момент, полагаясь на свою осторожную тактику. Более того, боязнь женственности, вызванная желанием быть принятыми, означала, что геи, подчиняясь государственному регулированию, ставили на своих собратьях клеймо «девиантов» и «маргиналов», оперируя теми же понятиями, что и гетеросексуальная доминанта. Степень воздействия женственной парадигмы как средства лишения геев политического голоса, таким образом, могла рассматриваться даже как первый пик их политической мобилизации.

Доналд Уэбстер Кори, создавший один из главных трактатов боровшегося за права гомосексуалов Матташинского общества «Гомосексуалист в Америке: субъективный подход», являлся преданным сторонником такой политики нормализации и выдвигал тщательно обоснованные доводы против женственной модели:

«В действительности, женственный мужеложец обычно формирует подгруппу в группе, поскольку является персоной нон грата среди более вирильных. “Я ничем не лучше их, — говорит гомосексуалист более вирильного типа, — но я не могу позволить, чтобы меня видели в их обществе”. Если гомосексуалист вынужден носить маску, он не может ассоциироваться с теми, кто ее сбросил».

Это приравнивание вирильности к маскулинности в противовес женственности поразительно. На женственном гомосексуалисте ставилось клеймо контрреволюционера. В самом деле, поддержка Кори осторожных эволюционных перемен заставляет его предлагать геям с радостью принимать свой гнет и стремиться к блаженству мученичества:

«Сочувствие ко всему человечеству, включая другие группы, презираемые сходным образом, проявляемое многими гомосексуалистами, является позитивным фактором не только для личности, но и для общества. Гомосексуалист может показывать, и зачастую показывает, что не держит зла, ибо он постиг необходимость, научился подставлять другую щеку. Обстоятельства вынуждают его отвечать на ненависть любовью, на оскорбления состраданием».

Для Барроуза либеральное христианское мученичество Кори означало не только тошнотворное признание существующего положения, но и опасную тактику приспособленчества. В письме Гинзбергу, написанному во время работы над «Пидором», Барроуз утверждает, что книги Кори «достаточно, чтобы человека вывернуло наизнанку. Этот гражданин говорит, что пидор учится смирению, учится подставлять другую щеку и на ненависть отвечат любовью. Пусть сам учится такому, если ему так хочется. Я никогда не хавал этот номер с другой щекой и ненавижу глупых ублюдков, которые лезут не в свое дело. Пусть хоть подохнут в муках, мне все равно».

Барроуз явно ощущает, что одного отношения Кори довольно, чтобы оскорбить любого «человека»; более того, уничижительное использование слова «гражданин» (по контрасту, как можно предположить, с хиповым, битовым чуваком) предполагает, что Барроуз хорошо понимает позицию приспособленчества, на которой стоит Кори. В противовес Барроуз выдвигает доводы в пользу агрессивной политики активной конфронтации, приравнивая пассивное подставление другой щеки к фемининности (или женственности), а собственную анти-приспособленческую позицию — к маскулинности. Интересно, что Барроуз обращает доводы Кори против него же самого. Призывая к нормализации, Кори отвергает женственную парадигму; Барроуз громит текст Кори, поскольку чувствует, что приспособленческая позиция сама по себе женственна. Он выставляет себя более маскулинным, нежели матташинский автор, из-за собственной готовности требовать уважения и автономности, а не принимать унижение своего мужского достоинства. Либеральный текст Кори, таким образом, занимает промежуточное положение в гендерных дебатах (по крайней мере, в свете замечаний Барроуза).

Рассматривая книгу Кори саму по себе, можно сделать вывод, что она несколько реакционна в своих попытках превратить женственность в преступление против освободительного движения; тем не менее, Барроуз обвиняет Кори в том, что тот заходит недостаточно далеко, и считает программу подставления щеки чрезмерно пассивной (а значит — не подобающей мужчине). Таким образом, возникает иерархия (в возрастающем порядке): женственный мужчина-гей; гей, принимающий статус человека второго класса, но старающийся минимизировать его «нормальным» поведением; гей, претендующий на «маскулинную» позицию, находящуюся в конфронтации с гетеросексуальной доминантой и не прощающую никаких иных режимов гейского самоопределения. Между «шизофренией» женственности и «пустыми» безгендерными идентификациями матташинской политики Барроуз вставляет более радикальную заявку на маскулинное самоопределение.

Несмотря на недвусмысленное название, «Пидор» — довольно робкий роман, последовательно избегающий описания сексуальных аспектов отношений между Ли и Аллертоном. Несмотря на то, что у читателя не остается сомнений в том, что их отношения — плотские, книга игриво умалчивает о формах, которые они принимают. Поразителен сдвиг от пуританской текстуальности «Пидора» к «Нагому обеду». Вместо умолчаний «Нагой обед» предлагает читателю рог изобилия порнографического секса и сексуальностей, оргиастический выплеск фантазии, приведший к бостонским процессам 1965 года, где автор обвинялся в непристойности: процессы эти обеспечили Барроузу статус авангардного автора (до той степени, что он до сих пор прежде всего известен лишь как автор «Нагого обеда»).

В то время, как «Торчок» и «Пидор» — документальные отчеты о жизни на задворках культуры, «Нагой обед» — злобная сатирическая атака на доминанту, порождающую эти задворки. Основной аспект нападения — именно его чаще всего пропускают критики романа — касается гомосексуальности и, в частности, создания государством шизофренического гомосексуального самоопределения. Я имею в виду то, что сам текст маниакально одержим применением женственной парадигмы гетеросексуальным большинством, и именно эту культурную формацию Барроуз стремится обнажить.

Хотя критики склонны игнорировать возможность прочтения «Нагого обеда» как гомосексуального сатирического романа социального протеста, в котором главный упор делается на роль социополитической власти в регуляции самоопределения и маргинальных сексуальностей, первоначальный замысел Барроуза делал эту тему совершенно явной. Он писал Гинзбергу: «Если коротко, то роман рассказывает о наркомании и вирусе наркомании, который передается от одного человека другому сексуальным путем. Вирус передается только от мужчины к мужчине или от женщины к женщине, и именно поэтому Бенуэй выпускает гомосексуалистов как с конвейера».

«Пидор» лишь условно намекал на связь между страхами Ли по поводу близящейся антиутопии, в которой шизофрения будет производиться государством, но «Нагой обед» уже недвусмысленно связывает шизофрению с государственным применением женственной парадигмы гомосексуальности. Основные заговорщики романа — группа ученых, психиатров и хирургов, возглавляемая докторами Бергером и Бенуэем; их первоочередная цель — создание методики, с помощью которой можно будет регулировать и контролировать население. Сексуальность здесь становится ключом к тотальному контролю государства. В мрачной пародии на взбесившийся маккартистский кошмар роман описывает общество, в котором вина по ассоциации приводит не к обвинению в том, что человек — «красный», а скорее к маргинализации и регулированию его как гомосексуалиста.

Лоботомизированные гомосексуальные субъекты, вроде «излечившихся гомиков» или «осточертевших старых красоток с промытыми мозгами», которых д-р Бергер представляет символами «олицетворенного здоровья» в телевизионной рекламе своих новых методов терапии, скорее не излечены, а сформированы различными пытками, например, «коммутатором и ведром». Гротескные творения Бергера с промытыми мозгами говорят о том, как далеко стремилось зайти государство, лишь бы только лишить личность мужчины-гея ее автономности. Сходные попытки «излечить» не-гетеросексуальные желания насильственными методами, разумеется, регулярно предпринимались американским медицинским истеблишментом. В 30-х годах заключенные в больницы гомосексуалисты обычно подвергались конвульсивной шоковой терапии, дополнявшейся гормональным лечением в 40-е годы и лоботомией в 50-е. К моменту публикации «Нагого обеда» в 1959 году выводы отчета о лечении пациентов в Нью-Йорке свидетельствовали, что лоботомия мало влияет на сексуальное поведение, но отчет этот появился лишь после множества необратимых экспериментов на помещенных в больницу геях. В этот период также доминировало лечение посредством выработки условнорефлекторной реакции отвращения, вроде того, которым в романе пользовался Бергер.

Коллега Бергера д-р Бенуэй тоже показан заинтересованным в регулировании сексуальности. Его цель — полное уничтожение автономных самоопределений пациентов, как это становится ясно из беседы с Карлом. Карла вызывают в кабинет доктора и косвенно обвиняют в том, что он гомосексуалист. Его боязливая реакция указывает на то, что в (сексуально) репрессивном обществе одна лишь угроза такого клейма может служить эффективным средством регуляции. Стремление Карла проигнорировать эту беседу, как ошибку, сдерживается его убежденностью в абсолютном всеведении государства: «Но он знал, что ошибок они не делают… особенно в вопросах индивидуального своеобразия».

Признание Карлом могущества государства приводит к тому, что он исповедуется во всем Бенуэею: тому не нужно почти ничего спрашивать. Обследование это — не только физическое, но и психическое: Бенуэй одновременно играет роль полицейского психоаналитика и священника. Он принимает признание Карла в проституции во время службы в армии, но предупреждает, что если латентный гомосексуалист решит жениться и продолжать род, возможен евгенический кризис. Цель его — полное разоблачение. Он продолжает свои инсинуации, пока Карл вспоминает о своих переживаниях с Гансом, признание в которых (хотя бы только для читателя) является несколько неожиданным после его негодующей реакции на вызов и основные вопросы Бенуэя. Вместе с тем, это подчеркивает именно тот факт, что «в вопросах индивидуального своеобразия» государство действительно не допускает ошибок, если существует настолько хорошо отлаженная система классификации. Классификация личности государством приводит к тому, что она позволяет загнать себя в заранее определенные ячейки, которые, в понятиях Барроуза, ограничивают и сдерживают выбор средств самовыражения.

Впрочем, читатель остается в неведении, насколько в самом деле Карл гомосексуален. Указывают ли его отношения с Гансом на гомосексуальную природу, бисексуальность или обычные сексуальные эксперименты? До некоторой степени кафкианское «собеседование» Бенуэя поставило на Карле клеймо «гомосексуалиста» как в его собственных глазах, так и в глазах властей, хотя прямых доказательств этому мало. Бенуэй, как следует из первоначального замысла романа, таким образом способен наладить массовое производство гомосексуалистов исключительно путем инсинуаций: медицинский истеблишмент просто классифицирует личность как гея или натурала.

Преимущества подобного массового производства «девиантных» сексуальностей в 50-е годы иллюстрируются описанием факторов, которые привели Хэрри Хэя к учреждению Матташинского общества:

«Послевоенная реакция и ликвидация открытых коммуникаций уже беспокоили многих из нас, прогрессивных деятелей. Я знал, что правительство начнет искать нового врага, нового козла отпущения. Это было предсказуемо. Но Черные начали организовываться, а ужас Холокоста был слишком свеж, чтобы в это положение попали Евреи. Естественным козлом отпущения становились мы, Пидоры. Единственная группа лишенцев, которые даже не знали, что они — группа, поскольку группу никогда не образовывали».

Такая агрессивная регуляция сексуальности государством добавляет весомости первым словам Ли в романе. Пытаясь сбежать от агента по борьбе с наркотиками, сидящего у него на хвосте, Ли вбегает в метро: «Чувствую стремнина крутеет, вон они там задрыгались». Основное значение слов в том, что Ли — скрывающийся от закона наркоман; второе же значение, должно быть, то, что Ли — скрывающийся от закона гомосексуалист. Этот дополнительный регистр усиливается описанием маскировки агента: «только представьте себе — следить за кем-нибудь в белом пыльнике, за педака проканать пытается, наверное». Барроуз, таким образом, объединяет два подпольных мира Америки 50-х годов: мир наркотиков и мир геев.

Как и в «Пидоре», регуляция сексуальности (а особенно — гомосексуальности) в «Нагом обеде» приводит только к гендерной неразберихе, поскольку доминанта всегда выдвигает женственную парадигму. Даже сами власти не всегда уверены в реальности гендера и сексуальности — их облапошивает собственная пропаганда; агенты по борьбе с наркотиками, сидящие на хвосте у Ли, врываются в комнату, из которой он давно съехал, и застают врасплох парочку новобрачных: «”Ладно, Ли!! [кричат они.] Снимай свою пристяжную елду! Знаем мы тебя,” — и тотчас выдергивают у парня хуй». Поскольку Ли — известный гомосексуалист, полиция считает его «педиком», а его тело обозначается как женское, следовательно, не имеет пениса. Он обречен быть мужчиной-самозванцем. Но, как указывает этот абзац, государственное регулирование может заставить потерять свою гендерно-половую принадлежность даже самого гетеросексуального маскулинного мужчину (здесь — жениха) — его кастрирует полиция. Настоящий пенис становится таким же съемным, как и пристегиваемый дилдо, показывая, что власти могут кастрировать, феминизировать и классифицировать и гетеро-, и гомосексуальных мужчин.

Такая гендерная неразбериха продолжается на протяжении всего романа. Она постоянно представляется конечным результатом общественного регулирования, как предполагали отношения Ли и Аллертона в «Пидоре». Могущество государства таково, что, по замечанию Бенуэя, агентов можно заставить поверить в их собственные легенды:

«”Агента натаскивают на отрицание собственной агентской личности путем вхождения в легенду. Так почему бы не применить психическое джиу-джитсу и не подыграть ему? Предположить, что легенда — это и есть его личность, другой у него просто нет. Личность его как агента становится бессознательной, то есть выходит из-под его контроля; и ее можно раскапывать наркотиками и гипнозом. Под таким углом даже квадратного гетеросексуального гражданина можно превратить в пидора… то есть, усилить и поддержать его отрицание собственных, в нормальном состоянии подавленных гомосексуальных стремлений — одновременно лишая его пизды и подвергая гомосексуальной стимуляции. Затем наркотики, гипноз и…” — Бенуэй вяло взмахнул рукой».

Создание «экспериментальной шизофрении» иллюстрирует страх Барроуза перед тем, что индивидуальные свойства личности — податливые качества, которые можно менять с опасной легкостью. Более того, замечания Бенуэя указывают способ применения женственной парадигмы: гею, пользующемуся женственной парадигмой как стратегией обеспечения отношений между мужчинами, скорее всего скажут, что его «легенда» и есть его единственная личность. Как и в методике Бенуэя, личность его агента (маскулинное самоопределение) становится бессознательной и может быть искоренена по желанию, а сам агент останется верить в легенду женственности, которую лишь ненадолго заимствовал по необходимости. Таким образом, роль женственности как тайного кода, набора знаков, с помощью которого можно указать на те или иные сексуальные предпочтения, трансформируется в определяющую характеристику личности, по умолчанию теряющей возможность вернуться в первоначальное маскулинное состояние.

Mattachine Society, “The Mattachine Society Today” mimeographed (Los Angeles, 1954).

«Ответ Р.Л.М.», «ONE» (сентябрь 1953). Также Лин Педерсен [Джеймс Кепнер], «Как важно отличаться от других», «ONE» (март 1954).

В предисловии к работам Хэя Уилл Роско отмечает, что Матташинское общество было названо в честь французского народного танца Les Mattachines (Компания дурней), который «исполнялся во Франции в эпоху Возрождения братствами духовных лиц (т.е. неженатых мужчин), называемых “веселыми компаниями”, и высмеивал этими публичными представлениями богатых, влиятельных, высокопоставленных и святых». От возмездия танцоры защищали себя, прикрывая лица личинами. См. Hay, Radically Gay: Gay Liberation in the Words of Its Founder, ed. Will Roscoe (Boston: Beacon Press, 1996).

Доналд Уэбстер Кори (псевдоним Эдварда Сагарина), The Homosexual in America: A Subjective Approach (New York: Greenburg, 1951). Впоследствии Кори выдвигал доводы в пользу того, что женственность служит своей цели как средство обеспечения отношений между мужчинами, как закодированный набор символов, сигнализирующих о готовности к встрече людей одного пола. Женственность таким образом переключается с сущностной «внешней» идентификации на стратегическую роль, которая может приниматься по желанию. Хотя современное понимание кэмпа и женственности признает исполнительскую природу таких ролей, Кори в первую очередь доказывает, что женственность — скорее модус бытия, нежели стиль субкультуры.

См. Michael Barry Goodman, Contemporary Literary Censorship: The Case History of Burroughs’ The Naked Lunch (London and Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1981). В книге глубоко и подробно обсуждается место романа в в истории американской литературной цензуры.

Барроуз, Naked Lunch (Paris: Olympia Press, 1959). Предположительно, «Бергер» — иронический выпад против Эдмунда Берглера, американского психоаналитика, чей непрофессиональный текст Homosexuality: Disease or Way of Life? (New York: Hill and Wang, 1956) был опубликован незадолго до «Нагого обеда». Берглер повторял типичные американские работы по гомосексуальности, подчеркивая неврозы гомосексуалистов и возможность излечения их. Отрицательный образ доктора у Барроуза (отраженный также в образе д-ра Бенуэя как архиманипулятора, жулика и преступника) говорит об антипатии автора к медицинскому истеблишменту 50-х годов. По иронии судьбы, один из критиков Барроуза в течение какого-то времени пользовался трудами Берглера по гомосексуальности как «инструментом анализа» при обсуждении роли женщин в художественной прозе Барроуза (предположительно, не зная, что Барроуз предпринял сатирическую атаку на Берглера в «Нагом обеде»).

Позднее Барроуз в рассказе «Электрические» фантазирует о возмездии: там группа подростков-геев использует силу электрошоковой терапии в атаках на своих противников-гомофобов. См. Барроуз, «Дезинсектор!» (1973, русское издание — пер. Дм. Волчека, «Колонна», 2001).

Спенсер приводит эксперименты, проводившиеся в Чехословакии докторами Смецем и Фройндом: они в подобном лечении пользовались рвотными средствами и слайдами обнаженных мужчин. Барроуз неудачно шутит о таком лечении в письме Гинзбергу в 1957 году: «Я рассказывал тебе о самце крысы, которого превратили в пидора шоковой терапией и обливанием холодной водой всякий раз, когда он бросался на самку? Самец этот говорит: “Любовь моя и пискнуть о себе не смеет”». Лабораторные крысы-геи вновь появляются в «Нагом обеде» в экспериментах Бенуэя.

Метод Бенуэя — вывернутое наизнанку «лечение беседой». Вместо того, чтобы слушать Карла, Бенуэй беспрестанно говорит ему что-то. Ранее в «Нагом обеде» Профессор Интерзоны советует нам: «О человеке узнать можно больше, говоря с ним самому, а не слушая его», — тем самым явно проводя параллель со Старым Мореходом Коулриджа и психоанализом. Заимствование этого метода Бенуэем подчеркивает тот факт, что именно Бенуэй создает или по современной терминологии конструирует гейские самоопределения Карла.

Filed under: men@work

October 29, 2015

today’s the day

Вечер Вечеслава Казакевича – это сегодня:

Дорогие гости, встречаемся уже сегодня.

Адрес: м. Лубянка, ул. Мясницкая, д.. 7, к. 2, Дом Черткова

Чтения начнутся в 19:30 — от входа в особняк налево до конца, зал «Сад Алисы»

Книги Вечеслава Казакевича можно купить перед началом встречи — от входа в особняк направо до конца, книжный магазин «Додо».

такой картинки, по-моему, не было в нашей коллекции

старенькая реца: Paul Thomas Anderson brings Thomas Pynchon’s work to the big screen, with mixed results

“To Herb Yellin – I’ve been reading this over. It’s not such a terrific book, is it? Thomas Pynchon.” эта надпись может стоить 25 000 долларов

Чарлз Холландер – шуточки Пинчона и новые шуточки Пинчона. напомнить не повредит

Filed under: pyncholalia, talking animals

October 28, 2015

Queer 14

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

Интерес Барроуза к вызыванию этого шизофренического распада «я» достиг пика в его экспериментах с текстом в 1960-х годах. Вместе с тем, важно признавать, до какой степени этот вид самостоятельно вызванной шизофрении отличается от утраты маскулинного «я», которую переживает в «Пидоре» Ли. После «Пидора» в художественных произведениях Барроуза все большее значение начинает приобретать тот факт, что воображаемые Ли ситуации вызванной яхе шизофрении, массового послушания и промывки мозгов — не продукт какой-то будущей антиутопии, а на самом деле параллель опыта, переживаемого гейской личностью в послевоенной Америке. в таком отношении, поиски Ли яхе становятся столь же бесплодными, что и эксперименты Коттера по выделению кураре, поскольку условия тотального регулирования, которых он надеется избежать, уже приведены в действие: «все его старания пошли насмарку». Попав в ловушку запретительной культуры, отказывающейся дать санкцию на возможность маскулинности для гомосексуалиста, гей обречен на гендерное смятение или шизофрению наподобие той, которую испытывает Ли. Это не сознательная фантазия и не галлюцинация; он не испытывает от своей фрагментации никакого удовольствия, ни мазохистского, ни иного. Барроуз скорее показывает, что это — конечный результат социальной регуляции гомосексуального самоопределения агрессивно гомофобной гетеросексуальной доминантой (от которой не избавиться даже добровольным изгнанием). Для того, чтобы полностью понять степень регулирования гомосексуальности в послевоенной Америке и той формы, которую оно приняло, необходимо поместить работу Барроуза в исторический контекст, особенно в свете того, что после «Пидора» он начинает непосредственно обращаться к современным медицинским дискурсам гомосексуальности в своих повествованиях.

Убежденность Барроуза в том, что гей доводится до шизофрении тем, что его маскулинное самоопределение неизменно отрицается дискурсами гетеросексуальной доминанты, не лишено исторической основы. Женственная парадигма доминировала в западных дискурсах гомосексуальности на протяжении всей первой половины ХХ века. Осознание этого крайне важно для понимания уверенности, заложенной в этих текстах: женственность — признак отличия, бессилия и маргинализации. Более того, понимание дискурсов, из которых берет начало парадигма женственности, способно объяснить, почему в текстах Барроуза этого периода доминирует и постоянно воспроизводится страх мужчины, копирующего (или, в самые кошмарные моменты, действительно становящегося) женщиной.

Корни женственной модели мужской гомосексуальности, преобладавшие в популярных, медицинских и психоаналитических дискурсах Америки 50-х годов, можно проследить до расцвета сексуальных исследований, имевшего место в конце XIX столетия, когда и была создана собственно категория «гомосексуальности». Таботы таких исследователей секса и сексуальности, как Ульрихс, Краффт-Эбинг, Хиршфелд и Хэвлок Эллис, отметили как начала того, что теперь может расцениваться (через Фуко) как эра регулируемой сексуальности, так и установление самоопределения геев, которое продержится бóльшую часть ХХ столетия. Как утверждает в «Истории сексуальности» Фуко, классификация сексуальностей и сексуальных актов, принятая в XIX веке, привела к «новому определению личностей», что сделало секс между мужчинами не только просто актом (содомией), но и основой самоопределения (гомосексуалист): «Ни один элемент общего состава [гомосексуалиста] не остался незатронутым его сексуальностью… Содомит был временным извращением; гомосексуалист теперь стал биологическим видом».

Первоначально целью Ульрихса и его современников было установить классификацию сексуальностей; исследователи вне зависимости от своих убеждений все больше и больше осознавали огромное разнообразие сексуальностей и сопровождающих их самоопределений. Применительно к гомосексуальности стал общепризнанным тот факт, что гендерная индентификация любой личности гея может быть ультра-маскулинной, ультра-фемининной, либо чем-то промежуточным. Понятие Ульрихса anima muliebris in corpore virili inclusa [женская душа в мужском теле] выступало всего лишь одной из категорий мужского самоопределения гея, однако именно эта категория стала господствующей при рассмотрении гомосексуальности. Модель инверсии или гендерной девиации преодолела даже представления о гомосексуальности как выражении вирильной маскулинности. Историческая переоценка этого периода, проведенная Гертом Хекмой, подводит к заключению, что «предполагаемая женственность геев являлась мощной социальной стратегией, маргинализовавшей гомосексуальные желания и таким образом предотвращавшей активацию самоопределения геев». Женственность превратилась в видимый знак отклонения, аномалии, инверсии и извращения.

Алан Синфилд доказывает, что женственная модель установилась как единственная культурно-обсловленная и легально санкционированная гомосексуальная идентификация во вполне определенный исторический момент — суд над Оскаром Уайлдом. До 1895 года женственность не являлась признаком гомосексуальности. Синфилд приводит убедительные примеры того, что «господствующее гомосексуальное самоопределение ХХ века» возникло «главным образом из элементов, сопутствовавших процессам Уайлда: женственности, досуга, лености, аморальности, роскоши, беззаботности, дакаданса и эстетизма». Женственная парадигма (разумеется, набиравшая силу с самого времени категоризации сексуальных идентификаций сексологами в конце XIX века), только сгустится в массовом воображении во время процессов Уайлда, а затем получит свое определение в возникших вокруг них юридических и медийных дискурсах. Создание женственной парадигмы как единственного терпимого модуса самоопределения геев практически завершилось.

Хотя Фройд выступал против недостатков модели третьего пола, его работы в конечном итоге пришли в противоречие с культурным стереотипом, укоренившимся в дискурсах конца XIX века. В своей теории полиморфного извращения Фройд по сути бросал вызов морализаторским доводам, которые расценивали гомосексуальность как отклонение от нормального (гетеросексуального) направления психического и сексуального развития. Если бы у всех нас имелось общее психическое наследие первобытной бисексуальности, то гомосексуальность толковалась бы скорее как различие в выборе объекта, а не как греховный, патологический акт непристойности. Более того, Фройд выдвигал доводы против женственной парадигмы как ключа к гомосексуальному самоопределению: «Мужчина, в чьем характере женские качества очевидно доминируют… может, несмотря на это, быть гетеросексуальным». Подобные изыскания означали: «предположение о том, что природа в приступе чудачества создала “третий пол”, не выдерживают критики».

Несмотря на такой сравнительно либеральный подход к гомосексуальности и гендерным девиациям, школе Фройда не удалось преодолеть культурный дискурс женственности. Случай Шребера служит этому интересным подтверждением, одновременно устанавливая исторический прецедент слияния гомосексуальности, гендерной инверсии и шизофрении, которое мы видели в текстах Барроуза. После анализа мемуаров Шребера Фройд пришел к заключению, что его параноидальное шизофреническое состояние было результатом прорыва гомосексуального либидо. Подавленная страсть к его врачу Флешигу приводит Шребера к убеждению, что он лишается мужской силы, что его тело буквально трансформируется из мужского в женское. В попытках противостоять этим переменам нарастает расстройство рассудка: он подменяет Бога Флешигом и пытается оформить метаморфозу в трансцендентных понятиях.

Фройд эдипизирует его болезненное состояние (Флешиг = брату, Бог = отцу), однако это не ликвидирует общего предположения, лежащего в основе дискурса Шребера о том, что гомосексуальность непременно должна влечь за собой женственность. Голоса, которые слышит Шребер, дразнят его: «Мисс Шребер» и «Человек, позволяющий е-ть себя!», — одновременно вопрошая: «Тебе не стыдно перед собственной женой?»

Болезнь Шребера (и одновременно корни его шизофрении), таким образом, происходит из его убеждения, что гомосексуальность и маскулинность несовместимы и, соответственно, поддаваясь гомосексуальному влечению, мужчина неизбежно подвергает свои тело и душу перестройке некой внешней силой. Что интересно: Фройд сознает подчиненность Шребера дискурсу модели третьего пола и предупреждает читателя: «Не следует предполагать, что он желает этой трансформации в женщину; для него вопрос скорее в том, что он “должен” сделать это на основании Порядка Вещей, избежать которого нельзя, как ни хотелось бы лично ему сохранить собственный почетный маскулинный статус». Подобная трактовка гомосексуальности как отказа от мужского начала и маскулинности находится в центре дискурса Барроуза о сексуальности Ли в «Пидоре».

В то время, как дискурс Фройда о женственности был ограничен узкой аудиторией, его последователи-психоаналитики, особенно в Америке 1950-х годов, создали модель гомосексуальности как гендерной девиации, и она не только распространилась по популярным текстам о сексуальности, но и начала использоваться в качестве орудия социального регулирования.

Гейские историки лишь недавно откорректировали 50-е годы. Хотя каждый изучающий гей-историю хорошо знаком с вехой Стоунволла — моментом триумфального рождения гейского движения, — периоду, начавшемуся сразу после окончания войны, уделяли гораздо меньше внимания. Это странно во многих отношениях, поскольку в 1950-х годах государством проводилась не только беспрецедентная агрессивная политика гомофобии, но и началось гейское политическое сопротивление маргинализации гетеросексуальной доминанты. Перед Второй Мировой войной американские власти в общем и целом терпимо относились к жизни геев. По словам Джорджа Чонси, культура laissez–faire существовала с 1890-х по 1940-е годы, в результате в чего в таких метрополиях, как Нью-Йорк, гей-жизнь «была менее допустима, менее видима посторонним и более жестко сегрегирована во второй половине века, нежели в первой».

Одним из признаков этого отхода от толерантности к неприкрытой гомофобии эпохи маккартизма стала работа американских психоаналитиков. В то время, как Фройд старался придерживаться либеральных взглядов на гомосексуальность (не прибегая к викторианским представлениям о морали и вырождении), поднявшуюся в Америке волну психоанализа в 30-50-е годы больше интересовала консервативная переработка достижений венской школы, и гомосексуальность стала определяться одновременно как патология и отклонения от гетеросексуальной нормы. Отрицая пессимизм по поводу обратимости гомосексуальных тенденций посредством психоанализа, которым проникнуто Фройдовское «Письмо американской матери», американские фройдисты пустились в поиски лекарства.

На переднем крае этого движения в 1940-х годах стояла адаптационная школа психоанализа Шандора Радо. Радо отвергал теории Фройда о бисексуальности, отказываясь считать гомосексуальность результатом дисбаланса между мужскими и женскими порывами, вместо этого главным образом подчеркивая окружающие силы. Веру в гомосексуальность как сущностную характеристику сменили теории ее социального строительства, в которых она характеризовалась как фобия, побег от гетеросексуальности, заболевание рассудка, которое «позитивное терапевтическое отношение» Радо стремилось излечить. Что немаловажно, женственная парадигма сохранялась в центре отношения Радо к гомосексуальности:

«Желание осуществить шаблон мужского-женского — сексуальная характеристика, общая для всех членов нашей цивилизации. Это желание страх и презрение могут стремиться загнать в подземелье, но ни эти чувства, ни любая другая сила, кроме шизофренической дезорганизации, не в состоянии эту силу преодолеть. Личности, имеющие партнеров собственного пола, вынуждаются этим подпольным желанием генерировать иллюзорный шаблон мужского-женского, который даст им иллюзию обладания или становления партнером противоположного пола».

Замечания Радо с их поразительной гетероцентрической логикой наглядно иллюстрируют догадки о природе гомосексуальных отношений, доставляющие столько мучений Ли и Аллертону. Для Радо порядок вещей требует того, чтобы все сексуальные отношения соответствовали динамике гетеросексуального шаблона: один партнер — мужской-маскулинный-активный, другой — женский-фемининный-пассивный. Все гомосексуальные отношения, следовательно, должны быть пародией на изначально подлинный шаблон мужского-женского. Любой гей, пытающийся вырваться из этого санкционированного культурой шаблона и потребовать спаривания маскулинного мужчины с маскулинным мужчиной, должно быть, оказывается в судорогах «шизофренической дезорганизации», в которой он не уверен, к какому полу принадлежит и каким гендерным статусом располагает.

Теория гомосексуальности как болезни, выдвинутая в 1950-х годах, основывалась на работах Радо и его современников, подчеркивая, что «болезнь» является комбинацией извращенного желания, гендерной девиации и моральной слабости. Рассматривая гомосексуальность в таких понятиях, на самого мужчину-гея возлагали ответственность за изменение его наклонностей через терапию. Таким образом, осуждение женственной парадигмой личности гея как девиантной (в понятиях сексуальности и гендера) означало оправдание социальной регуляции для того, чтобы «болезнь» не заразила более широкие слои населения.

Сдвиг между довоенными и послевоенными годами произошел главным образом благодаря массовой мобилизации мужчин и женщин после Пёрл-Харбора. Для множества геев, как мужчин, так и женщин, перемещение из сельской местности в города для прохождения военной службы представило первую возможность артикулировать свое гомосексуальное самоопределение в среде единомышленников. Эмпирические данные, приводимые Колином Спенсером в книге «Гомосексуальность: История», демонстрируют возможности, созданные войной для гомосексуальных отношений и встреч. Как утверждает одна лесбиянка, «это была такая славная война. Что бы ни происходило, это никого не касалось… чистый разгул».

Однако власти не могли потерпеть такого выплеска сексуальности. Проблема гомосексуальности в вооруженных силах уже серьезно стояла в 20-30-х годах; а перед Второй Мировой войной командование американского флота решило использовать Портсмутскую гауптвахту в качестве места заключения «моральных извращенцев», и к 1930-м годам более 40% новых заключенных были осуждены за феллацио или содомию. С началом мобилизации военные власти маниакально озаботились недопущением гомосексуалистов в вооруженные силы. Именно в этот момент в 1940-х годах американская культура впервые начала создавать популярный дискурс гомосексуальности, достигший массовой аудитории. Военные медкомиссии проводились психиатрами, утверждавшими, что они разработали серию тестов, позволявших быстро выяснить, является ли новобранец гомосексуалистом. Происшедший сдвиг отмечает Джон Д’Эмилио:

«Медицинская модель играла лишь незначительную роль в общественном понимании гомосексуальности до 1940-х годов. До этого времени о ней в деталях говорили преимущественно на страницах специальных журналов. Тем не менее, психиатрические отборочные проверки призывников, созданные федеральным правительством во время Второй Мировой войны, запустили психиатра в жизни миллионов простых американцев…

Все больше и больше американцы начинают рассматривать сексуальное поведение человека либо как здоровое, либо как больное, причем гомосексуальность попадает во вторую категорию. Медицинские справочники, предназначенные для широкой публики, детально разъясняли явление однополой ориентации и возможности лечения ее».

Но каковы же были идеи, на которых основывалась медицинская модель? Спенсер утверждает, что профессиональные психиатры, призванные в армию для помощи в отборе призывников, верили в существование трех возможных признаков определения мужчины-гомосексуалиста: «женственные свойства тела, женственность в манере одеваться и поведении, широкое или расширенное анальное отверстие». Грубость подобной модели определения наклонностей к девиантной сексуальности подтверждается приводимыми Д’Эмилио данными об увольнении с военной службы:

«Увольнения за гомосексуальность выросли с 1000 в год в конце 40-х годов до 2000 в год в начале 50-х». Однако негативное воздействие этой модели распространилось широко; образ гомосексуалиста, как мужчины, так и женщины, распространявшийся посредством этих медкомиссий и вскоре достигший более широких кругов американской публики, был образом извращенца, чье сексуальное самоопределение характеризуется гендерной девиацией. Женственная парадигма таким образом получила дальнейшее социальное, медицинское и юридическое одобрение как единственное гомосексуальное самоопределение.

В послевоенные годы к гомосексуальности, разумеется, относились еще менее терпимо. Данные об увольнениях их армии, приведенные выше, связаны прежде всего со все более враждебным отношением государства, в особенности — в период маккартизма. Переплетение гомосексуализма и «красной угрозы» означало что геи попадали под все большее давление регулирующих органов (например, ФБР), изгонялись из армии и с правительственных должностей. Среди гражданских служащих проводились массовые чистки, а на самом низшем уровне полиция начала устраивать рейды по прогулочным районам, барам и клубам, часто проводя в случайном порядке тесты на венерические заболевания. Тем временем, ФБР каталогизировало данные об арестах, проводившихся полицией нравов по всей стране вне зависимости от того, осужден был арестованный или нет, а также поощряло почтовых служащих осуществлять перлюстрацию почты подозрительных клубов по переписке и подписчиков культуристских журналов.

Пик такой политики пришелся на 50-е годы: и Маккарти, и Хувер использовали моральную панику на пересечении сексуальности и политики для упрочения собственных политических позиций. 1950-е годы знаменовали начало беспрецедентной медицинской, юридической и социальной регуляции гомосексуальности, происходившей с ведома и при поддержке общественности.

Разумеется, существовали и другие дискурсы гомосексуальности, пытавшиеся бросить вызов этому новому консерватизму. Сочувственные исследователи подвергали сомнению как необходимость лечения, так и полезность концентрации медицинской модели на личность гея как шизофренический гендерный девиант. Доклад Кинзи 1948 года «Сексуальное поведение самца человека» внес большой вклад в противостояние понятию гетеросексуальности как «нормального» курса развития. Данные Кинзи показывали, что 50% американских мужчин признают эротическую реакцию на лиц своего пола, а один из восьми мужчин был преимущественно гомосексуалистом в течение по крайней мере трех лет. Данные предполагали, что гомосексуальность едва ли может служить признаком психопатологии, поскольку явление это настолько распространено.

В том же самом ключе, в работе Клеллана Форда и Фрэнка Бича «Шаблоны сексуального проведения» (1951) изучалась сексуальная деятельность приматов, и в их отношениях отмечалось часто сопутствующее друг другу гетеро- и гомосексуальное поведение. Исследователи пришли к выводу, что и гомосексуальность человека принадлежит к такому наследию млекопитающих: мы, как и приматы, которых они изучали, владеем преимущественно бисексуальной природой. Эксперименты Эвелин Хукер в 1954 году с мужчинами-геями и проведенные ею тесты Роршаха показали: ничего не подтверждает, что сама по себе гомосексуальность — психопатология

Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume One: An Introduction 1976, trans. Robert Hurley (1978; rpt. London: Penguin, 1990). Как отмечает Элейн Шоуолтер, термин «гомосексуальный» был изобретен венгерским писателем Кароем Бенкертом в 1869 году и вошел в английский язык с переводом книги Краффт-Эбинга Psychopathia Sexualis в 1890-х гг. См. Showalter, Sexual Anarchy: Gender and Culture at the Fin de Siecle (New York: Viking, 1990).

Герт Хекма, «Женская душа в мужском теле: сексуальная инверсия как гендерная инверсия в сексологии XIX века». В сборнике под ред. Хердта.

Alan Sinfield, The Wilde Century. Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment (London and New York: Cassell, 1994). Шоуолтер высказывает интересное предположение: процессы Уайлда эффективно де-эстетизировали любовь между мужчинами. Декадентами рубежа веков гомосексуальность воспринималась как эстетически приятное времяпрепровождение, поскольку не вовлекала в себя (репродуктивную) функциональность и таким образом расценивалась как «искусство ради искусства». Вместе с тем, внимание, уделявшееся на процессах таким обыденным деталям реальности, как испачканные простыни, лишило гомосексуальность ее декадентского эстетического флера.

Фройд, «The Psychogenesis of a Case of Homosexuality in a Woman» (1920), СИ, 18.

Фройд, «Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides)» (1911), СИ, 12.

Фройд, «Letter to an American Mother» (1935).

Американские психоаналитики, кстати, продолжали считать гомосексуальность болезнью вплоть до 1973 года, когда давление Фронта Освобождения Геев в конце концов вынудило их пересмотреть свои понятия: только тогда попечительский совет Американской Психиатрической Ассоциации вычеркнул гомосексуальность из «Диагностического и статистического справочника психических заболеваний». О политике этого события пишет Саймон ЛеВэй в книге Queer Science: The Use and Abuse of Research into Homosexuality (Cambridge, MA: MIT Press, 1996).

Sandor Rado, The Psychoanalysis of Behavior: Collected Papers, Vol. I (New York and London: Grune and Stratton, 1956).

См. Colin Spencer, Homosexuality: A History (1995; rpt. London: Fourth Estate, 1996).

John D’Emilio, Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Minority in the United States, 1940-1970 (Chicago and London: University of Chicago Press, 1983).

Требующий времени процесс проверки третьего признака отклонения, судя по всему, регулярно пропускался. Спенсер записывает рассказ подростка-гомосексуалиста, прошедшего медкомиссию: его просто спросили, нравятся ему девочки или нет. Психиатр оказался явно не в состоянии истолковать его обсцвеченные курчавые волосы и манерное пришепетывание как субкультурные опознавательные знаки.

Что удивительно: все попытки Барроуза попасть в вооруженные силы во время войны оказались неудачными. Флот отклонил его, когда он не прошел медкомиссию (плоскостопие и близорукость). Отдел стратегических служб отклонил его, когда один из проводивших с ним собеседование вспомнил его по студенческим годам в Гарварде (где он отказывался вступать в какие бы то ни было клубы, а в своей комнате держал хорька). Корпус глайдеров отклонил его из-за плохого зрения. В начале 1942 года Барроуз, судя по всему, вызвался добровольно служить в Джефферсоновских казармах Сент-Луиса, Миссури. К его удивлению, его приняли. Однако он надеялся не на жизнь рядового пехотинца. После того, как он нажаловался на армию родителям, его по настоянию матери осмотрел д-р Дэвид Риох (в то время работавший в Вашингтонском университете Сент-Луиса). Барроуз предупредил Риоха о своей психиатрической истории болезни (в частности — об ампутации мизинца садовыми ножницами после того, как завершился это бурный любовный роман с Джеком Андерсоном), и ему выписали «голубое увольнение», как множеству других геев, мужчин и женщин, в то время. см. биографию Моргана, а также Barry Miles, William Burroughs: El Hombre invisible (London: Virgin Books, 1992). Я крайне благодарен Джеймзу Грауэрхолцу за разъяснение мне подробностей военной службы Барроуза и его увольнения из армии.

Грустная ирония, разумеется, — в том, что и Хувер, и Маккарти оба были геями. В автобиографии Дубермен пишет: «Популярной подпольной остротой было “И аду ярости не хватит” — вроде гея в чулане». См. Martin Duberman, Cures: A GayMans Odyssey (1991; rpt. London: Penguin, 1991). Самое значительное описание пересечения гомосексуальности и политики эры маккартизма приводится в книге Роберта Дж. Корберса In the Name of National Security: Hitchcock, Homophobia and the Political Construction of Gender in Postwar America (Durham: Duke University Press, 1993), а также в его книге Homosexuality in Cold War America: Resistance and the Crisis of Masculinity (Durham and London: Duke University Press, 1997).

A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, and C. Martin, Sexual Behavior in the Human Male (Philadelphia: Saunders, 1948). Барроуз на самом деле встречался с Кинзи в 40-х годах и был одним из тысяч опрошенных, на интервью с которыми Кинзи основывал свои данные об американском сексуальном поведении. Как отмечает Морган, Барроуз — «возможно, единственный известный писатель, сексуальная жизнь которого тщательно запротоколирована Кинзианским Институтом по исследованиям секса, гендера и размножения в Блумингтоне, Индиана, включая размер пениса в расслабленном и эрегированном состоянии. К несчастью для биографа, данные эти — закрытые».

См. обсуждение работ Форда, Бича и Хукер см. у Байерса; а также Clellan Ford and Frank Beach, Patterns of Sexual Behavior (New York: Harper Brothers, 1951).

Filed under: men@work

while the while

ну, это эпиграф. а если серьезно, то вот:

Лена Ликаста использует Кутзее в воспитательных целях. это рисунки Мани.

а это уже она сама рисовала

тут некто читает “Пятого ребенка” Дорис Лессинг

learnt a lot, beach bag book, unputdownable, hidden depths, ужасно милый. угадайте, о чем речь

4тян сражается с AtD. им трудно

PRZYPISY* о “Винляндии” Томаса Пинчона

Filed under: pyncholalia, talking animals

October 27, 2015

Queer 13

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

По ходу действия «Пидора» Ли мечется между страхом определения себя как женственного и желанием маскулинного партнера. В начале романа два эти пункта наглядно иллюстрируются его неистовыми поисками секса. В первых 35 страницах он получает отказ трижды: от Карла, гетеросексуального еврейского мальчика, находящегося под сильным влиянием своей мамы, от Мура, сексуально «пограничного» ипохондрика, который «любому пидарасу сто очков вперед даст», и от Аллертона, маскулинного, казалось бы, гетеросексуального парня, чье внимание отвлекает от Ли девушка. В попытках наконец найти себе согласного сексуального партнера Ли оказывается в «пидорском баре», где снимает себе молоденького мальчишку.

Несмотря на то, что в «Торчке» Ли поносил бары для голубых, сейчас он вынужден посещать их именно в таком качестве — для того, чтобы найти себе партнера. Решение это противоречит его постоянным субкультурным самоидентификациям; он намеренно предпочитает бар «Эй, на борту!» «Зеленому фонарику» с его «мальчиками-фонарчиками». Названия обоих баров суггестивны: одно — намек на мужское товарищество морского путешествия, другое — на чахлый зеленый бакен гендерной девиации и эксгибиционизма. Но поскольку все предыдущие объекты сексуального желания Ли отвергают его домогательства, он оказывается в положении «презренно настырного педика», а подобное определение имплицитно феминизирует его, поскольку он принимает стереотипную роль отчаявшегося, нуждающегося и чуть ли не истеричного ухажера. Давно уже исчез Ли «Торчок», голос которого был полон самоуверенной маскулинности чэндлеровского персонажа.

Становится ясно: чтобы заново обрести свою маскулинную личность (не отказываясь от гомосексуальности), Ли должен найти себе женственного партнера, обеспечив, таким образом, себе активную, доминантную роль. Но этот шаг ему не дает предпринять его собственная «женобоязнь». Ли испытывает такое отвращение к самой мысли о мужчине, притворяющемся женщиной, что ищет себе партнера такого же маскулинного, каким полагает себя. Наблюдая за группой мальчишек, он спрашивает:

«— Что в них есть, чего мне хочется, Джин? Ты не знаешь?

— Нет.

— В них мужское начало, разумеется. Во мне — тоже. От себя я хочу того же, чего и от других. Я лишен тела. Своим собственным телом я почему-то пользоваться не могу».