Max Nemtsov's Blog, page 16

April 15, 2025

more news on fave subjs

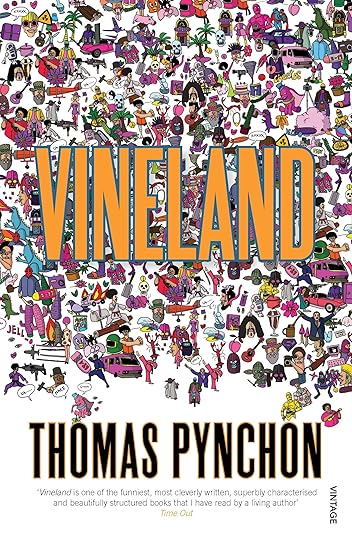

к перевыходу романа на русском в сообществе Роберта Энтона Уилсона открывается книжный клуб по чтению “Винляндии”

итальянская обложка “Винляндии”, конечно, прекрасна. вряд ли в россии так сделают, конечно

а тут наш греческий коллега празднует оглашение нового романа

а тут эстетичные итальянцы же с их ИИ продолжают рисовать персонажей Пинчона и предлагают угадать, кто это. сверху у нас скоре Зойре Обломм а вот снизу явный Ленитроп, конечно

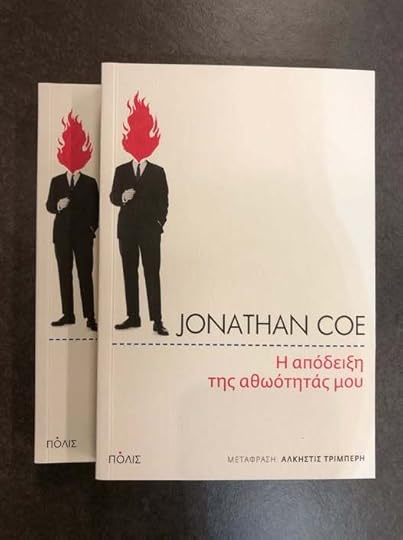

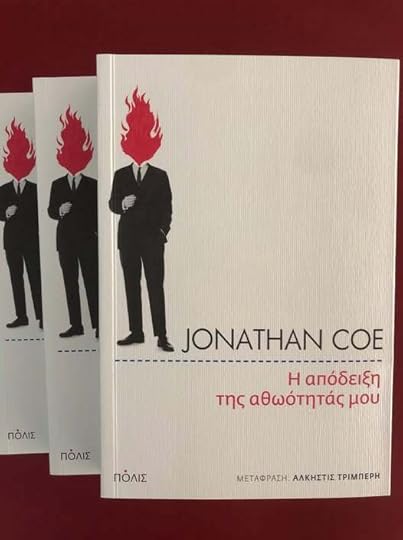

новый роман Коу продолжает зажигать по стране

страница юмора наших читателей: телеграфистка по имени “Я забронирована” попробовала справиться с романом Остера “4 3 2 1”. ей это удалось не весьма (поэтому она написала “обзор” – “на” один роман, угу)

[image error]продолжаем посты безудержного сарториального хвастовства: прекрасная Мари вот что мне сделала, и теперь я это ношу на себе, как на заборе, – в честь грядущего. к ней можно обращаться, она и вам красивого сделает

April 14, 2025

well now

что ж, год едва успел начаться, а уже вот. умер любимый писатель “совецкой интеллигенции”, чьи книги воспринимались как форточка к экзотической свободе (как все книги мировой литературы, впрочем, но чуть поэкзотичнее) – хоть и были, я подозреваю, искалечены “совецкой школой перевода” и ее (само)цензурой. я имел отношение к одной его поздней книжке:

редактировал перевод потому что. роман это скверный, соцреалистический, но поэтому его, в общем и целом, и полюбила публика. зато ирландский.

Ну что ж, друзья мои… Книга очень не понравилась. Явно одно из ранних произведений автора. Стиль не выработан, рука не набита. Тема выбрана животрепещущая, актуальная, но, на мой взгляд, она не раскрыта. Всё что хотел сказать автор уместилось на последних 100 страницах из 400, занудным, неинтересным языком. Всё произведение, приправлено гомосятиной, от которой итак, последнее время, ни спрятаться, ни скрыться… Мировая общественность скоро доиграется в толерастов… Франция и Германия уже начинают выть… посмотрим чем дело продолжится. Низшая оценка от меня… никому не рекомендую. Спасибо за внимание!

…ну как полюбила – за исключением вот такой вот сволочи, которая сейчас правит бал в российской вселенной букв (если что – отзыв за 2015 год, что нам как бы намекает: такие читатели были в россии всегда). так что переиздача “Сна кельта” вам не грозит.

а между тем “библиоклепт” празднует оглашение нового романа ТРП уместным комиксом и мыслями по поводу

юмор наших читателей: новое старое поветрие – анекдоты о писателях

старая новая потеха ИИ – рисовать персонажей ТРП. это, вы будете смеяться, Эдипа Маас и Док Спортелло (который, конечно же, сергей безруков, только итальянский промптмастер такого, разумеется, не знает)

Джонатан Коу продолжает рассказывать местной публике о своем новом романе

[image error]книжные дизайнеры продолжают тоннелировать, тренд такой

ну и вот вам странная обложка, чтобы не забыть, как выглядят книги (Марду, на самом деле, примерно мулатка, а Лео Перспье не похож на Виктора Некрасова, хотя Юрий вполне мог быть. но кого это интересовало тогда и интересует сейчас)

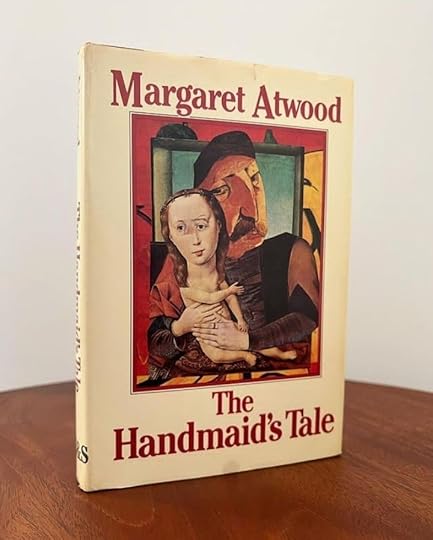

и вот еще одна книжка, которую в россии больше не издадут

April 13, 2025

still cont’d

14 апреля – повтор эфира с Джеффри Наттером, которого я переводил пару лет назад (и перевел бы целую книжку, если б заказали, он поэт какой-то повышенной прекрасности)

а тут внезапно – профайл Нила Гриффитса, чью прекрасную книжку “Культя” мы когда-то делали:

ее, как водится, не оценили, а “Овцееба” нам сделать так и не дали, не говоря уже о других

мир продолжает праздновать и предвкушать:

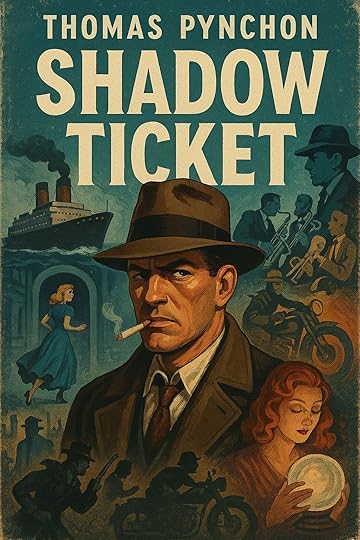

рисуют обложки и дальше:

празднуют в Германии (хотя казалось бы), во вселенной Роберта Энтона Уилсона (что вовсе не странно) и в Нью-Йорке, конечно

мало того, ждем кино, конечно, чтобы соспоставить в романом

а пока ждем, можно размяться “Внутренним пророком“:

ну или почитать “Орбиту“:

…это отвечая на вопрос, как нам дождаться романа и фильмы

некоторые вот разговаривают с ИИ – от безысходности, должно быть

ну и на другой ноте – вот еще книжных рецензий

разбор саундтрека к “Пидору“

ну и обложка книжки, которая больше не выйдет в россии, напомнить и поманить

April 12, 2025

yep, the news cont’d

Джонатан все-таки приезжает в городок – и мы пойдем, конечно, здороваться и, по возможности, пить кофе и разговаривать. о разном

с ним продолжает разговаривать и местная пресса

а все – из-за названием:

между тем, на ярманке в мск рекомендуют покупать Энн Майклз

в сети сделался доступен номер библиотечного журнала о самиздате с интервью, в котором я рассказывал что-то про =ДВР=. вот отдельно картинки из него

ну пока все. остальное завтра или потом

April 10, 2025

some breaking of the ground

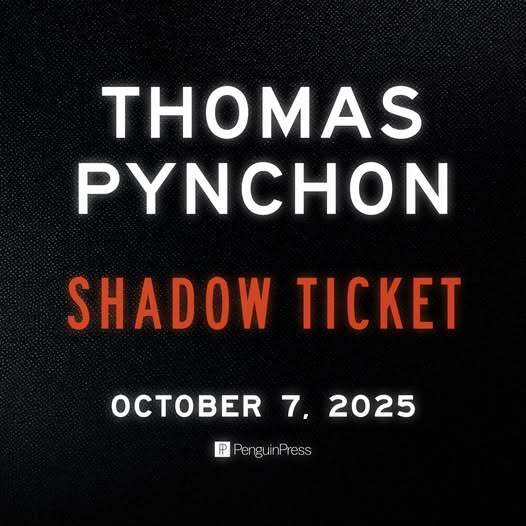

ну что, я обещал вчера, что “дальше что-то будет”? обещал. вот оно и настало

Milwaukee 1932, the Great Depression going full blast, repeal of Prohibition just around the corner, Al Capone in the federal pen, the private investigation business shifting from labor-management relations to the more domestic kind. Hicks McTaggart, a one-time strikebreaker turned private eye, thinks he’s found job security until he gets sent out on what should be a routine case, locating and bringing back the heiress of a Wisconsin cheese fortune who’s taken a mind to go wandering. Before he knows it, he’s been shanghaied onto a transoceanic liner, ending up eventually in Hungary where there’s no shoreline, a language from some other planet, and enough pastry to see any cop well into retirement—and of course no sign of the runaway heiress he’s supposed to be chasing. By the time Hicks catches up with her he will find himself also entangled with Nazis, Soviet agents, British counterspies, swing musicians, practitioners of the paranormal, outlaw motorcyclists, and the troubles that come with each of them, none of which Hicks is qualified, forget about being paid, to deal with. Surrounded by history he has no grasp on and can’t see his way around in or out of, the only bright side for Hicks is it’s the dawn of the Big Band Era and as it happens he’s a pretty good dancer. Whether this will be enough to allow him somehow to lindy-hop his way back again to Milwaukee and the normal world, which may no longer exist, is another question.

обещается развлечение немалых проперций:

поэтому публика уже начала развлекаться обложками:

и разнообразно отмечать: в Германии, в букрайоте, на литхабе, тумблере и в библиоклепте – не говоря уже о широк понимаемом интернете, включая его русскоязычный сегмент и его телеграф, но это скучно:

[image error]но подогнали новости из 1931 года: Падение Пинчона

и рекомендательный список пинчоненска в кино

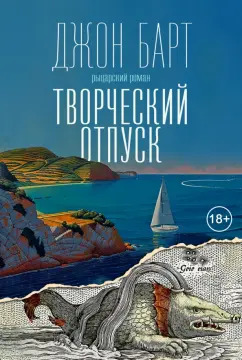

ну и на другой ноте – в “Годе литературы” кто-то щедро нахваливает “Творческий отпуск” Барта (из свободного мира без маскировочных сетей не зайдешь, потому что это российское государственное издание):

Вторым «человеком играющим» (если не четвертым после супружеской пары главных героев, грань между которыми и автором очень тонка) в этом тексте становится, конечно, переводчик Максим Немцов. Пожалуй, это текст, который не хочется читать в оригинале, чтобы даже не узнавать, был ли он хуже, лучше или даже совсем другим. Немцов настолько убедителен в создании еще одного слоя игры со словами и текстом, что его стиль входит в сознание, и на нем почти начинаешь думать, от чтения невозможно оторваться, несмотря и на очевидную перегруженность, вязкость, почти графоманство. Десятки неологизмов, сложнейшее перевоссоздание авторских игр со словами, много переводческих сносок, выдающих поиск фактов и отсылок на песни и цитаты из культурного слоя США, работа с многочисленными морскими терминами (герои постоянно плывут на яхте), смелость в переводе физиологизмов и сцен насилия – все это делает работу Немцова штучной. Повторить приемы русского “Творческого отпуска” невозможно. Но если вы сможете вместе с переводчиком сложить этот “кубик-рубик”, то получите колоссальное удовольствие от погружения в эту постмодернистскую игру, возведенную на основе простого по сути текста о самоопределении писателя Джона Барта.

(справедливости ради надо напомнить, что роман был переведен еще при жизни автора, а кончина Барта лишь подхлестнула издание, которое иначе бы еще бог знает сколько лет пребывало в издательских бунях, как оно несколько лет и так благополучно делало)

остальные новости завтра, они есть, хоть и не сопоставимы с этой

April 8, 2025

a brief report

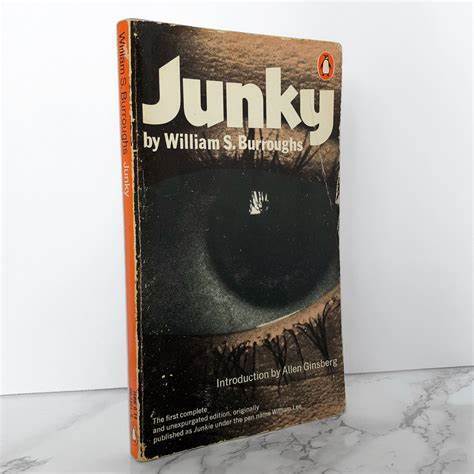

вчера сдал к переизданию вот это вот – роман по-прежнему актуальный и насущный до мурашек, несмотря на прошедшие 35 лет с его публикации. те пара откатов к фашизму, что в нем присутствуют, мы знаем чем закончились, что внушает определенную надежду и на нынешний, так что читайте и обрящете. русское оформление скорее всего будет таким, как выше. ну и дальше что-то будет

также за неподотчетный период (в прошлом году где-то) по частному заказу еще и вот такую книжку перевел на англо, а вот теперь она вышла на ру

ну а это гимн всех наших трудов

some pointers

“Архив Долки” на следующий год (вот они оптимисты-то!) наконец-то переиздает “Тоннель” Гэсса (оригинал, само собой, русскую копию уже втихаря переиздали)

продолжаются приключения новой книжки Джонатана Коу тут (русскую обложку нам уже показали, скоро и вам покажем, наверное. она такая… ну, обложка. нет, челолвека с горящей головой на ней нет)

сам Джонатан, между

в преддверии грядущих гастролей

а тут кто-то вдруг вспомнил “Песнь камня”, перевод которой я когда-то редактировал *(это дурацкая обложка второго издания, на которой лыцарь играет в ку-ку)

“котик Вася” вдруг опубликовал действительно важный текст о “Третьем, который всегда с тобой“

вот еще одна книжка, перевод которой я когда-то редактировал

а это лики прекрасного, чтобы не забыть, как выглядят книжки

ну и вот вам песенка о пользе легких наркотиков

April 7, 2025

more culture for us

Z by Vassilis Vassilikos

My rating: 4 of 5 stars

возвращаемся к местной классике, пора. Василис Василикос не просто греческий писатель, а фракийско-македонский, совсем наш здешний: родился в Кавале, родители с Тасоса, учился в Салонике. известен в первую очередь этим романом, который в свое время экранизировал Коста-Гаврас, причем так, что Салоника в нем похожа на настоящую, хотя снималась не тут. читая роман, становится понятно, до чего вообще хороша была та экранизация. памятник Ламбракису реально существует, он красивый, это место притяжения всех правильных протестантов в городе. там, в частности, был мемориал Навальному после его убийства.

сейчас, как это ни печально и ни странно, такой роман – о современном мученике за правое (не в смысле политической стороны) дело – вновь звучит остро и актуально:

The dead do not know how history is made. They have fed it with their blood; what comes after, they never learn. They are unaware of their sacrifice and this makes them still more beautiful. The early Christians knew why they were being sacrificed; they went to conscious martyrdoms. But in our day why should anyone talk of being sacrificed when what he believes is simply common sense—just common sense? Who ever said that justice and injustice should go hand in hand? Poverty and wealth? Peace and war? Nonetheless, though no one has ever said it, many people—a great many people—seem to uphold it every day in their words and actions.

отношение к Зи в романе – натурально как к мессии, с этим то ли греческим, то ли балканским надрывом, что местами может и покоробить. но жизнь микробиоты Салоники выведена прекрасно: начинаешь вообще лучше понимать этот т.н. народ, а также этот т.н. рабочий класс. роман меж тем любопытно сконструирован (и в экранизации это сохранено) – как гроздь историй разных участиков браунова движения в тот вечер на перекрестке улиц Эрму и Венизелу, где сам Зи – лишь этого движения катализатор, и разные версии “правды”. в этой части написан роман незамысловато стилистически, хоть и с выходами в пафосную до слезливости риторику местами, что вообще, похоже, отличительная черта греческой прозы хх века. т.е. это когда автор не пускается в натурально Джойсовы пассажи и внутренние монологи или не играет газетными или казенными стилями, которыми изъясняются полицейские вши. в целом же роман – вполне образчик греческого полифонического модернизма, что видно даже по переводу.

…но получится занимательно, если прочесть его не только с левых позиций, с каких он, собственно, и был написан, а все же не забывая, каким мерзким злом был и остается совецкий имперский коммунизм (кстати, Стратису Циркасу в “Городах без руля и ветрил” не забыть это удалось). тогда все эти люмпены и ушлепки с дубинками, фашиствующие лавочники и их кукловоды приобретают некоторую, ну, что ли глубину и неоднозначность. неодномерны они уж совершенно точно, при этом оставаясь мерзкими неразвитыми насекомыми, из которых и вырастают отвратительные кишечнополостные и членистоногие путины и им подобные путиноиды.

That’s the difference between Communists and donkeys: when Communists get obstinate, they don’t refuse to budge; they simply bray twice as loud.

вместе с тем левые тогда были за мир:

Peace, I want to say, is practice. It’s refusing to pay your taxes when the money goes for armaments. It’s acting crazy to avoid military service. Peace is not an iсon of the Virgin appearing on the front to inspire the soldiers. It’s an iсon of statistics, figures, tangible truths. It is not—above all, it is not an idea.

из смешного – неожиданный привет параллельно посмотренному “Призраку свободы” Бунюэля:

In accordance with time-sanctioned usage, the accused went to the head office of the police department and “took cognizance.” When the former Chief of Police saw someone else behind his desk, “impersonating” the Chief of Police, he thought for a moment that he was going mad.

что собой представляет совецкий перевод романа, сказать трудно, потому что его название “дзета” по-гречески – это всего лишь название буквы, а “зи”, как оно должно звучат на самом деле – глагол “живет”, 3 лицо, ед.ч. (ежу понятно, что название буквы не может быть глаголом) поскольку главный герой-мученик тоже называется этим инициалом (и к нему так и обращаются), крайне странно и неестественно видеть обращение: “Послушайте, Дзета…”, но, зная совецкую школу перевода, легко допустить, что там оно так и есть.

великое кино, сколь б раз ни смотрел. образец слегка сюрреалистического фарса, продолжающего “Золотой век” и “Ангел-истребитель”, конечно, но Бунюэль гениально меняет одну букву в слове и превращает его в идеальный фарш, фильм о людях, которым не удается ни поесть толком, ни поебаться.

один из тех гениальных фильмов, которые Бунюэль снимал всю жизнь, продолжает все его предыдущие фильмы про блядей (с вариациями) и занимает свое положенное место в алгоритме чередования кин про блядей и кин про попов. Дорлеак, конечно, в нем вполне прекрасна, отдельно каждая из четырех или пяти разных и в совокупности, хотя в одного персонажа они все не монтируются, это композит (как, собственно, и в романе). одновремено, конечно, это шедевр мексиканской мыльной оперы.

дивный абсурдистский и даже местами постмодернистский фарш с выходами в теплый ламповый сюрреализм. фактически энциклопедия по-мо приемов – и прямая параллель с Питонами, ибо весь построен как фегут (ну или лохматый пес, кому что больше нравится). гениально. как мне удалось не видеть его раньше, даже не знаю.

чудесная комедия манер и эпитомальный, если не сказать идеально-символический фильм для всех нравов хх века. заодно – продолжение Бунюэлевой саги про блядь, задавший модель поведения для огромного количества интеллигентных советских женщин. взрыв в торговом центре, конечно, – идеальное завершение его кинокарьеры.

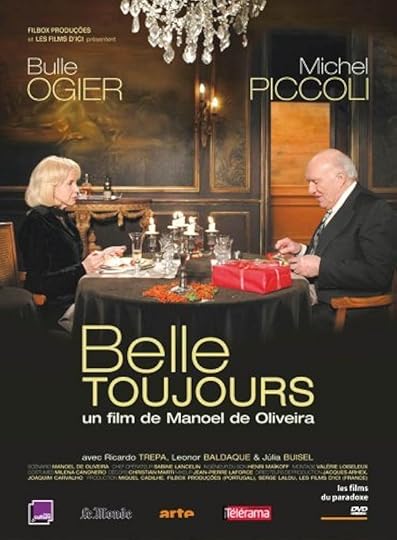

ранние фильмы, где Бунюэль был соавтором, я не обрел или они остались заложниками кровавого режима, посмертный его фильм тоже не очень добываем, поэтому смотрим продолжение “белль де жур” – “белль тужур”. фильм это беспомощный, затянутый, невзирая на средний метр, скучный и очень глупый, несмотря на остроумное (но ничем не обоснованное) название и присутствие Мишеля Пикколи в той же роли. Катрин Денев изображает какая-то пожилая коротышка (она, впрочем, тоже снималась у Бунюэла, конечно, хоть и не в роли Денев). заявленный как оммаж Бунюэлю и Карреру, он, однако, не делает им чести, невзирая на дурацкое и ничем не оправданное появление петуха в конце, что, видимо, призвано изображать сюрреализм в понимании маразматика-режиссера

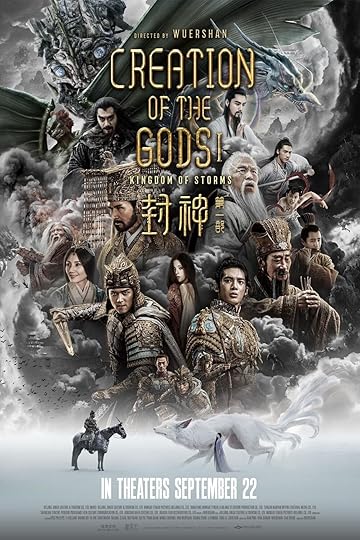

“боготворение” – красивая, но маловнятная китайская сказочка, раскрашенная цыфровыми фламзиками в китайском же новогоднем духе. возможно, в совокупности с последующими двумя смотреться будет лучше, но я вот что-то не дождался. ну и натурально Шекспировы страсти.

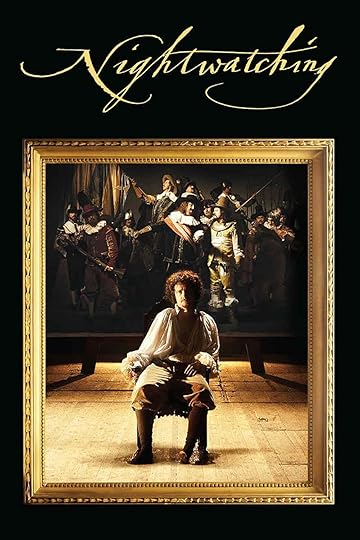

потихоньку возвращаемся к гениальному Гринуэю, хоть и с конца. ожившая живопись с этими ее пустыми стенами, подкрепленная крепкой интригой (да и не одной), хоть она и не главное. свою превосходную конспирологическую теорию Гринуэй хорошо объясняет в сопроводительном фильме “Рембрандт: Я обвиняю”, который мы уже посмотрели, так вышло. а тут можно просто наслаждаться картинкой, остроумными диалогами и Мартином Фрименом. такой живописный театр вообще очень освежает зрение. название, как водится, русские прокатчики проебали по большому времени, там у них кино называется “тайны ночного дозора”, бгыг

завораживающий экзерсис о ванных, как и всегда – причудливый, педантичный и чарующий. к ванным иногда прилагаются владельцы и музыка Майкла Наймана. я раньше не видел

еще один чарующий экзерсис Гринуэя – примерно на тему домашнего счастья. несмотря на краткость в 8 минут, в нем, помимо каталога и детских голосов, фигурируют три его чудесных стихотворения в прозе, которые я когда-то переводил: “бинокулярная женщина“, “глаза с подзарядкой” и “натуралист“

гипнотизирующая структурная абстракция на венецианском материале, отчасти даже машина времени, потому что такого нигде уже больше не увидишь

еще один этюд Гринуэя о его водяном фетише, фактически метафора биологической жизни, чья цель – плюхнуться потехничнее, а если получится, то в коллективе. энциклопедия плюхов под гипнотическую сериальную музыку Наймана

“Теренс Конрэн” – другая грань Гринуэя, как бы честная документалка (хотя на самом деле рекламная поделка для телевидения) о дизайнере, который много сделал для подкрепления другого фетиша Гринуэя, уютного дома.

вот вам концерт по случаю понедельника. вив ля кюльтюр.

April 6, 2025

some of it

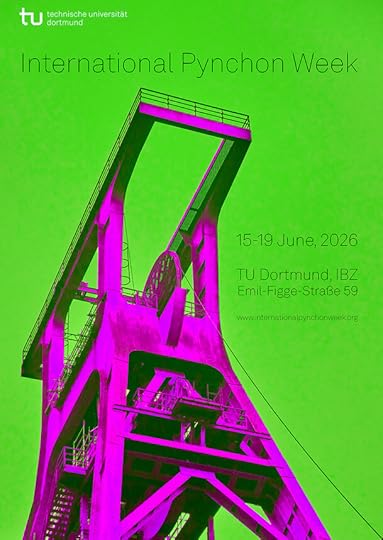

ну что, Международная неделя Пинчона на следующий год будет в Дортмунде

[image error]немного юмора наших читателей в холодной воде по этому поводу

между тем на весенний базар “нон-фик” в мск предлагают идти не за Белинским и Гоголем, а за Энн Майклз (правда, ресурс, который это предлагает, настояльно уважаемый, что иностранные книги у них там сами в издательствах зарождаются прямо на русском)

а вот Панк-Редактор нацелилась туда идти за “Ирландскими чудными сказаниями”, “Творческим отпуском” и “Карликами смерти” (в наличии двух последних я очень не уверен)

“зеленаялампакнигиплюс” прочла “Благодать” Линча между тем и описывает ее в таких вот высоких выражениях:

[image error]А ещё у неё кукушка засвистела, но не без причины. Невероятная крутота… Первые полторы главы могут сбить с толку кучерявым языком и образами, но потом всё станет понятно.

судя по косвенным данным стропам парашюта картинкам и цитатам, до Буэнос-Айреса добрался Бротиган

вот еще вам обложка книжки, которая в россии больше не выйдет

культура будет завтра, а пока вот вам новая песенка с хорошим мультиком

April 4, 2025

some showing

любезная Элен Кардона позвала меня поучаствовать в редактируемом ею выпуске журнала “Творческий процесс”. вот, поучаствовал

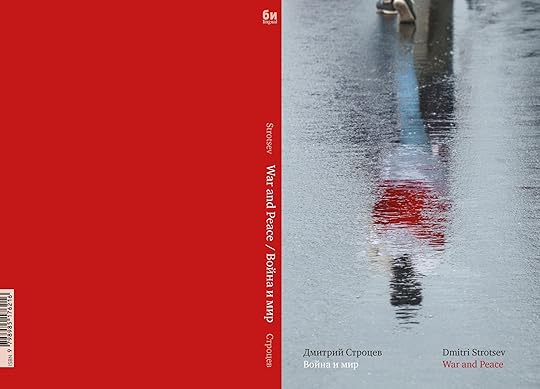

Илья Бернштейн выпустил билингву Дмитрия Строцева, которого я переводил для ROAR сколько-то времени назад. тоже поучаствовал

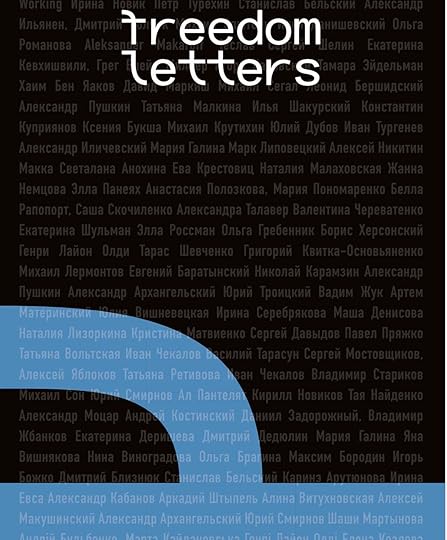

а Шаши попала на постер Freedom Letters. Шаши теперь poster girl. найди Шаши

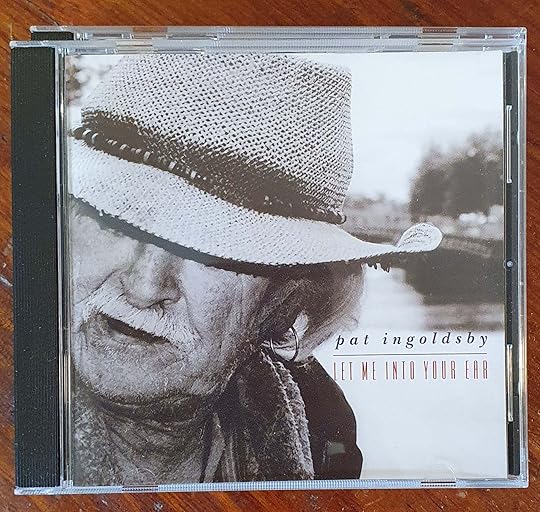

теперь еще важное: в дублинском независимом книжном “Винтовая лестница” еще есть несколько книжек Пата Инголдзби (а вот компакт-диска уже нет – распродали за день)

дальнейшие приключения новой книжки Коу тут

ну и вот вам красивое из книжки, которая в россии больше не выйдет

ладно, вот еще обложка другой книжки, чтоб не забыть, что это такое

по всем этим поводам – две истории любви: