Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 133

June 12, 2017

Non sprecare la pazienza

Carlo Dolci: "Allegoria della pazienza" (1677)

Carlo Dolci: "Allegoria della pazienza" (1677)Un titolo che sembra un ossimoro, una evidente contraddizione. Di pazienza non ne abbiamo mai abbastanza per affrontare e risolvere i problemi che la vita ogni giorno ci propone. Ce ne vuole davvero tanta. E' bene imparare come averla, ma sembra che sia meglio sapere anche come non sprecarla. Andiamo per ordine.

Un pizzico di scienza, un pozzo di pazienzaNon perdere la pazienzaSanta pazienza

La Pazienza - ha una quieta Esteriorità -La Pazienza - Guardala dentro -È un futile Manipolo d'InsettiInfiniti - insieme -Sfuggito uno - contro l'AltroPiù infruttuoso gettarsi -La Pazienza - è l'esercizio del SorrisoAttraverso il fremito –

(Emily Dickinson)

Nell’era della velocità, delle notizie istantanee e delle scelte immediate, aspettare, attendere, non lasciarsi travolgere dall’attimo fuggente è diventato un privilegio che si concedono in pochi. Così la pazienza è diventata una virtù sempre più rara. Nel senso più letterale del termine, non le riconosciamo più alcun valore, pure essenziale nei rapporti umani come nell’efficacia dell’azione pubblica. Anzi, la consideriamo una perdita di tempo e un’anticaglia di comportamenti che non possiamo permetterci.

Viviamo nell’epoca dell’alta velocità, del “tutto e subito”, “dell’usa e getta”: i nostri orologi sono sempre sincronizzati a scadenze in arrivo, a impegni da rispettare, a programmi da portare a termine. «E invece la pazienza esige una dilatazione del presente, un suo allungamento, una sosta nell’incessante divenire. Occorre fare pausa, fare tregua, per essere pazienti» scrive Gabriella Caramore in un efficacissimo libricino intitolato appunto "Pazienza" (edizioni Il Mulino).

Eppure è proprio la pazienza, il suo passo lungo, distante dall’affanno del presentismo, che ci consente di aspettare il momento giusto, la maturazione delle cose e non la loro evaporazione, prima ancora di averle messe a fuoco. E’ paziente il corteggiamento di una donna, e non può giocarsi nell’attimo di uno scambio di sms o di messaggi sui social. E’ paziente l’attesa per il riconoscimento del proprio valore sul lavoro: al contrario un’eccessiva fretta, di posti nella scala gerarchica e di stipendi, porta al vizio del carrierismo.

Ed è pazienza, talvolta faticosa e perfino frustrante, la ricerca di ciò che ci unisce rispetto a quello che ci divide. «La pazienza è ciò che nell’uomo più somiglia al procedimento che la natura usa nelle sue creazioni» scrive Honoré de Balzac nel suo libro "Le illusioni perdute". Pensate alle api, al loro paziente quanto essenziale lavoro di comunità: in un solo giorno un singolo alveare visita 225mila fiori, con un percorso pari a quattro volte il giro del Pianeta. E tutta l’attività delle api, la meravigliosa catena di ruoli e di funzioni, è declinata all’insegna della pazienza.

L’eclissi della pazienza è dovuta anche alla cattiva interpretazione della sua funzione. Viene spesso confusa con l’inerzia, con il compromesso al ribasso. O, peggio, viene catalogata come una sconfitta, una resa passiva di fronte all’ineluttabilità dei fatti. Al contrario, l’impazienza, accompagnata magari dalla rabbia, diventa un segno di forza, di risolutezza e di determinazione del carattere.

Un vero equivoco, e un rovesciamento dei paradigmi. Con effetti micidiali, per esempio, nella relazioni con i nostri vicini. Siamo diventati un popolo di cittadini che scatenano una rissa di condominio ogni mezz’ora, mossi e ispirati proprio da quella perdita della pazienza che ci fa sentire forti, laddove invece siamo diventati tutti più vulnerabili.

In politica, è impossibile prescindere dalla pazienza, dai tempi e dalla tessitura necessaria per far coincidere il consenso con scelte non sempre popolari. Lo ha capito sulla sua pelle Matteo Renzi, impaziente di dare, con dei risultati, spessore ai suoi messaggi declamati in vertiginosa sequenza. Ma prima o poi, quando hai troppa fretta, ti scontri con la necessità di mostrare equilibrio e di ricercare nuove sintesi, innanzitutto con gli avversari.

Nella Prima Repubblica forse la pazienza era troppa, ma molte crisi, nei governi, nei partiti, nei parlamenti, venivano evitate attraverso la formula magica di una «pausa di riflessione». E durante la seconda guerra mondiale l’opinione pubblica britannica scalpitava, con enorme malumore, per mettere fine “costi quel costi” a un sanguinoso conflitto: il governo inglese reagì con una campagna a tappeto, casa per casa, ispirata proprio all’esercizio della pazienza. Lo slogan era questo: "Keep calm and carry on", Resta calmo e vai avanti.

Già resta calmo, sii paziente: ma come si fa quando la terra trema sotto i piedi e senti, con paura, che il tempo scorre? Qui più che l’esercizio pedagogico può aiutare la religione, il senso del trascendente con il quale la pazienza è sempre stata ben catalogata. Nella religione buddista, per esempio, la pazienza è considerata una delle sei pratiche essenziali per essere un buon discepolo e coltivata con cura attraverso la meditazione.

In un libro del Dalai Lama, intitolato “L’arte di essere pazienti” (edizioni Neri Pozza), la massima autorità spirituale del buddismo scrive: «Qualsiasi azione positiva può essere distrutta da un solo scatto d’ira, da un solo gesto di impazienza». Nella Bibbia, invece, dove scopriamo la grandezza del patriarca Giobbe, la pazienza è catalogata come un dono dello Spirito Santo.

E San Paolo in una lettera ai Romani avverte: «La pazienza porta alla speranza. Ma serve accompagnarla all’umiltà e alla riflessione». Bisogna riflettere, dunque, per essere pazienti, prendersi il tempo necessario, tirare un respiro prima di parlare, ascoltare e non solo comunicare a senso unico.

Published on June 12, 2017 13:07

Il "mantra" della teoria del "se" ...

Sei del pianeta Terra, se saprai dirmi cos’è un Uomo. Se non conoscete cos’è un “mantra”, non potete comprendere il senso di quello spazio che su FB spopola da diverso tempo dando il modo e la possibilità di sprigionare e diffondere, almeno si spera, forti energie, oltre che idee positive.

Lo sappiamo tutti che con i “se” e con i “ma” non si costruisce alcunchè. Eppure, su questa anche se piccola e minimale parola dubitativa, siamo abituati a vivere gran parte dei giorni della nostra vita. Con il "mantra", che è un invito ripetuto, una formula, un pensiero profondo, quasi come un canto ripetuto, questo martellante “se” può risolvere molti problemi.

Non saprei dire quante volte ho costruito le mie lezioni cercando di insegnare ai giovani la lingua, la cultura e la civiltà inglese, quando facevo questo lavoro in un’altra vita. Mi è ritornata alla memoria una famosa poesia dello scrittore inglese Rudyard Kipling (1865-1936) che porta per titolo questa unica, piccola parola: “Se”. Ve la ripropongo nella versione in lingua e in traduzione:

If you can keep your head when all about youAre losing theirs and blaming it on you,If you can trust yourself when all men doubt you,But make allowance for their doubting too;If you can wait and not be tired by waiting,Or being lied about, don’t deal in lies,Or being hated, don’t give way to hating,And yet don’t look too good, nor talk too wise:If you can dream—and not make dreams your master;If you can think—and not make thoughts your aim;If you can meet with Triumph and DisasterAnd treat those two impostors just the same;If you can bear to hear the truth you’ve spokenTwisted by knaves to make a trap for fools,Or watch the things you gave your life to, broken,And stoop and build ’em up with worn-out tools:If you can make one heap of all your winningsAnd risk it on one turn of pitch-and-toss,And lose, and start again at your beginningsAnd never breathe a word about your loss;If you can force your heart and nerve and sinewTo serve your turn long after they are gone,And so hold on when there is nothing in youExcept the Will which says to them: ‘Hold on!’If you can talk with crowds and keep your virtue,Or walk with Kings—nor lose the common touch,If neither foes nor loving friends can hurt you,If all men count with you, but none too much;If you can fill the unforgiving minuteWith sixty seconds’ worth of distance run,Yours is the Earth and everything that’s in it,And—which is more—you’ll be a Man, my son!---

Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a teL'hanno perduta, e danno la colpa a te.Se riesci a credere in te stesso, quando tutti dubitano di te,Ma tieni anche in considerazione il loro dubbio.Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare,O essendo calunniato, non rispondere con calunnia,O essendo odiato, non dare spazio all'odio,Senza peraltro apparire troppo buono, né metterti a pontificare.

Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone;Se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo vero fine,Se saprai affrontare trionfo e rovina,Trattando allo stesso modo questi due impostori.Se riuscirai a sopportare di vedere le verità che hai pronunciatoDistorte dai maligni per ingannare gli stupidi,O a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,E piegarti a ricostruirle con i tuoi logori strumenti.

Se saprai mettere insieme tutte le tue fortuneE rischiarle in un unico lancio a testa o croce,E perdere, e ricominciare ogni volta dall'inizioSenza mai fare parola di quello che hai perduto.Se saprai obbligare il tuo cuore, tendini e nerviA servire il tuo scopo anche quando saranno sfiniti,E a tenere duro quando in te non c'è più nullaSe non la volontà che dice loro: "Tenete duro!"

Se saprai parlare alla gente senza perdere la tua virtù,O passeggiare con i Re, senza perdere il buon senso.Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti,Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo.Se saprai riempire ogni inesorabile minutoCon una splendida corsa da sessanta secondi,Tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa,E - quel che più conta - tu sarai un Uomo, figlio mio!

Conobbi questo testo agli inizi dello studio dell’inglese, nella seconda metà degli anni cinquanta. Un idioma che a quel tempo intuii avrebbe presto scavalcato il francese studiato al ginnasio e che sarebbe poi diventata una vera lingua del mondo. Con l’avvento dei “fuochi fatui” del sessantotto, venne considerata la lingua del capitalismo americano e questa poesia in molti ambienti era espressione, secondo alcuni, di quella mentalità colonialista oppressiva al quale veniva opposto il mito e l’utopia del socialcomunismo destinato ad essere la salvezza del pianeta.

Il povero Rudyard Kipling, con i suoi libri ed anche con questa poesia, venne additato come uno sporco razzista capitalista, espressione della superiorità della razza bianca. Ci fu una conferenza al seminario dell’università nella quale un sessantottino oppose il libretto rosso di Mao alle opere dello scrittore inglese, indicando nella sua poesia tutte le cattiverie dell’uomo bianco, servo del capitalismo corruttore del mondo. Mi vien da ridere ancora oggi al pensare a queste vicende che danno la dimensione del tempo vissuto e come la stupidità umana sia sempre presente nella storia degli uomini.

Certo, analizzando il testo della poesia non viene fuori qualcosa di leggero, divertente ed invitante, in veste di consigli ad un giovane da parte del padre. Le parole chiave la dicono tutta ancora oggi: l’amore e l’odio, la calunnia e il rispetto, l’orgoglio e la passione, la verità e la menzogna, il pericolo e la volontà, la vittoria e la sconfitta, la modestia e la virtù, gli amici e i nemici ci sono tutti.

Tutti a dipendere da quella fatidica parolina “se” che, come un pendolo, oscilla sulla testa del povero giovane, e non solo di lui, ma di tutti gli uomini, nella continua battaglia per l’esistenza. Certo, c’è un forte impegno individualista, soggettivo e personale a risolvere i problemi, trovare soluzioni, abbattere barriere, compiti che solamente gli uomini sono destinati ad affrontare, non per una condanna ma per una sfida alla loro intelligenza in cerca del vero senso del vivere. Ieri come oggi, oggi come domani, nonostante tutte le utopie e le religioni del mondo.

Published on June 12, 2017 06:48

June 10, 2017

Il filo della storia

In inglese si chiama "thread". Sta per filo, traccia, percorso. Insomma, il gomitolo dei momenti, quelli della vita umana. Si dipanano, si sciolgono, si dilungano, si intrecciano nel tempo, formando la rete della storia. Ogni giorno è fatto di tanti eventi, fatti ed accadimenti, belli oppure brutti, importanti o banali, personali o collettivi, degni di essere ricordati oppure meglio se dimenticati. Su uno di questi "thread" ogni giorno decido di ricordare un evento che è entrato nella storia e che, a mio parere merita di essere ricordato.

Lo faccio in inglese per intuibili ragioni di aggiornamento sul social GoodReads, in un "thread" in lingua inglese. Si affianca a quello di letteratura curato da qualcuno che scrive dall'Australia. Col passare delle settimane ho scoperto che questo mio volontario impegno non retribuito mi dà modo e occasione di approfondire argomenti che credevo di conoscere, ma li conoscevo soltanto superficialmente, insieme ad altri del tutto nuovi ed inaspettati.

Il fatto è che ogni giorno che scorre segna il rocordo storico di infiniti altri fatti ed eventi che sono accaduti su quella data. Chi è nato e chi è morto, chi ha scritto e chi ha composto, cosa è accaduto, perchè, quando e dove. Sono tanti i siti in rete che si prestano a fare ricerca su quella data, basta poi approfondire e il gioco è fatto.

Quando navighiamo in rete, la strada che percorriamo è fatta di infinite tracce in superficie, incontriamo tante boe intorno alle quali giriamo nel tentativo di approdare, collegarci, appoggiarci. Crediamo di essere arrivati, di avere raggiunto una meta, un obiettivo. Non ci rendiamo conto che quella stessa rete si distende anche in verticale, in profondità, all'infinito, come quella della superficie. Ecco, la stessa cosa accade quando mi fermo a cercare quello che è accaduto in un determinato giorno, nel mondo.

Ad esempio, lo sapevate che oggi, 10 giugno Leone Tolstoj, il grande scrittore russo, si finse un povero contadino e chiese asilo ad un monastero perchè era stato preso da una crisi spirituale? Lo sapevate poi che Lord Byron, il grande scrittore inglese che scrisse un famoso poema dal titolo "Don Juan" (Don Giovanni) stabilì che proprio il 6 giugno di un anno indefinito questo famoso Don Giovanni perse la sua verginità sedotto da una bella e matura dama del tempo? Il 5 giugno del 1961 registra uno dei più famosi scandali politico sessuali inglesi, antesignani dell'era berlusconiana, nella persona di un ministro della Guerra di sua Maestà la Regina Elisabetta?

E poi tanti altri giorni passati alla storia come il massacro di Tienanmen, in Cina, il giorno in cui lo scrittore americano Mark Twain scrisse il suo necrologio, il giorno in cui venne arsa viva giustiziata Giovanna d'Arco con la lettura del comunicato ufficiale, quando morì il violinista del diavolo che era un italiano e che si chiamava Paganini e via storicizzando. Una esperienza che trovo molto interessante e che spero di portate avanti anche se credo che pochi colgono il piacere di rileggere storie vere, quelle di cui è fatta la nostra vita.

Published on June 10, 2017 13:13

Review: L'ordine del tempo

L'ordine del tempo by Carlo Rovelli

L'ordine del tempo by Carlo RovelliMy rating: 4 of 5 stars

Confesso che ho iniziato a leggere questo libro in maniera prevenuta. Mi spiego. Il tempo è un concetto, un'idea, un sentimento, chiamatelo come volete, che mi ha sempre affascinato.

Sant'Agostino ha scritto nelle sue Confessioni che il Tempo non esiste, che esiste infatti il presente del passato, il presente del presente, e il presente del futuro. In altre parole, non esiste. Quanto meno esiste fino a quando esisto io che l'avverto. Cosa sia questa "avvertenza" o "avvertimento", la sensazione di qualcosa che scorre, questo è un altro paio di maniche. Sono curioso di vedere come Rovelli affronta il tema, parlando di qualcosa che non esiste, o almeno esiste fino a quando io esisto

Io sono il tempo. Me ne sono accorto leggendo il libro ora che l'ho finito. Con questo titolo sintetizzo il percorso fatto da Rovelli in questo libro. L'ho pensato e scritto all'inizio, denunciando il mio pregiudizio. Il tempo non esiste: mi spiego. Il tempo esiste finché io esisterò. Quando nacqui, venni alla luce venendo fuori dal grembo di una donna, che poi il tempo mi avrebbe detto era mia madre, allora cominciò a scorrere il mio orologio.

Prima che io nascessi non si muoveva, anzi non esisteva proprio. Oggi a distanza di tempo, misurati in giorni, mesi ed anni, bene, l'orologio continua a girare la sua ruota. Così sarà fino a quando quel muscolo chiamato cuore batterà. Quando si fermerà, il mio tempo sarà finito, l'orologio si fermerà. Il tempo non solo sarà scaduto, ma non sarà mai esistito. Sarà così per me come lo è stato sempre per tanti prima di me, e così continuerà ad essere per tutti. Nel tempo e poi fuori dal tempo.

Magnifica avventura scritta, è descritta in maniera scientifica da questo signore chiamato Carlo Rovelli che con me condivide il tempo. Il suo "tempo", badate bene, che non è il mio. Già, perché ognuno ha il suo proprio tempo, che non è mai lo stesso, per ognuno, per tutti e per nessuno.

Quindi, io sono il tempo. Ora. Quanto prima potrò dire: "io fui il tempo". Anzi, no, non sarò io a dirlo. Sarà qualcun altro, perché io sarò "fuori" dal tempo. Io fui ... ma non lo sono ancora. Voglio dire, lo sarò, non so se mi spiego. Non so neppure se chi legge questa forse strampalata cosidetta recensione capirà cosa ho scritto. Se vuole davvero saperlo, si dovrà leggere il libro ...

View all my reviews

Published on June 10, 2017 12:13

May 30, 2017

Elogio del pensiero breve: gli aforismi di Baltasar Graciàn

In un mondo sempre più piccolo e globalizzato, la riscoperta del pensiero breve attraverso gli aforismi può servire per leggere al meglio una realtà fatta di tante verità, quante sono le sue facce. Basta la rilettura di un “oraculo” come quello scritto nel seicento dallo scrittore spagnolo Baltasar Graciàn per aiutarci a gestire la caotica vita digitale moderna? Penso di sì, per questa questi aforismi lo provano.

L'oracolo (dal latino oraculum) era un essere o un ente considerato fonte di saggi consigli o di profezie, un'autorità infallibile, solitamente di natura spirituale. Il titolo completo del libro in spagnolo è: “Oraculo manual y arte de prudencia”. Il suo autore, un gesuita spagnolo che fa brillare questa sua opera di intelligenza “machiaveliana”, per il suo sapere pragmatico, quanto mai moderno e originale.

Trecento aforismi che affrontano i problemi della quotidianità dell’esistenza e che a distanza di tanti anni, mantengono la loro naturale sottigliezza morale, tanto ammirata anche da Friedrich Nietzsche e Arthur Schopenhauer. Ho deciso di tradurre gli aforismi dell’ “oracolo” dalla versione inglese raggruppando i post su Google+ in una apposita cartella.

Ho detto “intelligenza machiavelliana”, il che vuol dire qualcosa che non ha nulla di “machiavellico” o “machiavellismo”, nè tanto meno di “cinico”, come qualcuno potrebbe pensare. Nella sua visione della condizione umana, il gesuita spagnolo Baltasar Graciàn scrive un libro di comportamenti strategici rivolti al sapere, al comportamento e alla ricerca del valore etico della vita. L’obiettivo è quello che mettere in condizione chi legge di saper muoversi sulle strade del mondo, per conquistarsi un posto con dignità ed onore.

Trecento aforismi, campioni di scrittura per un pensiero breve, affatto superficiale. Tutti gli aforismi, come si sa, sono essenza di pensiero condensato e come tale vanno letti lentamente ed in profondità. Tutto il libro ruota intorno ad una visione dualistica della vita, intesa come lotta tra l’essere e l’apparire. Allora, come oggi, in Spagna come altrove, apparenza e realtà continuano a sfidarsi sulla nostra pelle.

Tra sostanza e immagine, Graciàn consiglia di “fare, ma anche apparire”. Siamo tutti “pecorelle” tra “volpi”, innocenti colombe, facili preda di astuti serpenti. Dobbiamo saper governare noi stessi nei confronti di queste realtà esistenti. Dobbiamo saper dimostrare quello che siamo, non quello che altri vorrebbero che noi fossimo.

Ma chi era Baltasar Graciàn ? (1601-1658). Certamente non un cinico. Fu uno spagnolo e un gesuita che credeva nella perfettibilità dell’essere umano e nella sua capacità di fare il bene per mezzo dell’intelletto e così trionfare sul male. Non pensate che questo prete spagnolo secentesco voglia fare qualcosa di inquisitivo. Dio non viene quasi mai nominato in questo suo libro. La perfezione alla quale pensa Graciàn non ha nulla di rivelazione religiosa, ma si basa sulla capacità dell’uomo di dominare se stesso, le sue emozioni, la sua conoscenza, il suo destino.

Fondamentale l’aforisma 251 per comprendere il senso di questo tipo di scrittura: “Usa mezzi umani come se quelli divini non esistessero; usa mezzi divini come se quelli umani non ci fossero”. C’è una chiara subordinazione dell’etica alla strategia. Per raggiungere la perfezione è necessario che ci si adatti alle circostanze. La parola chiave per comprendere nella corretta maniera la filosofia esistenziale alla quale Graciàn fa riferimento c’è il termine “ desengaño”, noi diciamo “disillusione”, “distacco”. Prendere in controllo le speranze, le illusioni e i disinganni oltre che le paure. Non si tratta di pessimismo oppure di ottimismo, ma di strategia, quella giusta maniera per far fronte alle debolezze proprie e quelle degli altri.

Ma che vita condusse Baltasar Graciàn? Di certo si può dire che non aveva un carattere facile. Una persona abbastanza difficile, come del resto sono tutti gli aragonesi. Anche se il suo “Oraculo” è un inno alla prudenza, non sempre il suo comportamento si attenne a questa norma. Fu in conflitto con il suo ordine, per avere pubblicato scritti senza il loro permesso. Se avesse obbedito, però, forse non avrebbe pubblicato i suoi aforismi e probabilmente noi oggi non conosceremmo il suo pensiero che rimane polemico, stimolante e realista nella sua brevità oltre che incisività.

Tra tesi e antitesi, ellissi e paradossi, densità di significati, giochi di parole ed altre idiosincrasie, Graciàn riesce a parlare della natura umana con intelligenza, spirito, ironia, sottigliezza e saggezza. Per lui, vivere è un’arte. Le strategie estetiche corrispondono a quelle morali. Lui è sempre in collegamento con il lettore, con lui gioca come a carte, lo tiene in sospeso, non gli si concede, non vuole adularlo, usa l’aforisma che non gli impone un sistema, un ordine, una scaletta narrante. Si presentano alla mente del lettore in maniera caotica, disordinatamente, come del resto scorre la vita, a caso, e segue il filo dell’esperienza.

Egli scrive: “E’ facile uccidere l’uccello che vola in maniera lineare, ma non lo è con quello che vola in maniera irregolare”. Così sono i suoi aforismi. Questo non significa che il libro è caotico. Il suo approccio è piuttosto dialettico, perciò contraddittorio, perchè i casi della vita sono, appunto, tali, contraddittori e complementari. Un frammento ci indica come manovrare, un altro come difendersi.

La brevità ha un valore strategico. Sembra quasi anticipare la comunicazione moderna nella sua dinamicità provocatoria ed imprevedibile. Dei trecento aforismi, l’ultimo mi pare il più illuminante ed anche spiazzante: “In una parola, detto in breve: sii un santo. Questo è quanto.” Trecento aforismi per diventare santi: parola di un gesuita, di un realista o di un cinico? Rileggetevi Machiavelli e forse capirete.

Published on May 30, 2017 13:06

May 21, 2017

Review: La Mortella: An Italian Garden Paradise

La Mortella: An Italian Garden Paradise by Lady Susana Walton

La Mortella: An Italian Garden Paradise by Lady Susana WaltonMy rating: 4 of 5 stars

Che l’amore per la natura e la passione per i giardini abbiano una insostenibile leggerezza sembra ormai chiaro a tutti. Quanto più si diffondono proclami e si elaborano progetti dedicati alla difesa dell’ambiente e al rispetto della natura, tanto più questa stessa natura e questo tanto discusso ambiente sono sistematicamente ed implacabilmente danneggiati ed offesi.

Un pò come l’amore per gli animali: si riversa su di essi un amore trascendente che quasi sempre viene negato agli esseri umani. Questi vengono trattati come animali, gli animali come esseri umani. E’ inutile che io vi dica di più a proposito della tratta degli “emigranti” e degli animali “abbandonati”.

Ma questo è un discorso che non è pertinente a questo post che, come ho detto, vuole occuparsi della insostenibile leggerezza della passione per la natura. Una passione tanto forte da sfociare in quella patologia che in altre occasioni, su questo mio blog, ho chiamato “gardenmania”. Non è la prima volta che me ne occupo e temo che non sarà l’ultima.

Le occasioni sono tante, come tanti sono i tempi per le stagioni dei giardini in questo nostro Bel Paese che per definizione è stato denominato qualche tempo fa il “giardino d’’Europa”. E’ vero che di giardini su questa Terra se ne contano tantissimi e di bellissimi. Una ragione, comunque, ci sarà se da noi celebri viaggiatori e grandi pensatori hanno definito l'Italia come un giardino: da Dante Alighieri a Goethe a Stendhal fino a Carlo d'Inghilterra, per citarne solo alcuni, hanno usato questa espressione per definire il nostro paese con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

Il nome di Carlo d’Inghilterra mi offre l’occasione per parlare di un vero giardino di cui il principe di Galles, futuro Re d’Inghilterra, è parte integrante. Un giardino speciale, che conferma l’assunto con il quale ho introdotto questo mio scritto quando ho detto che i giardini e la patologia che li accompagna, la gardenmania, hanno una “insostenibile leggerezza”. E’ la storia dei luoghi a far sentire “insostenibile” quella “leggerezza”, che poi non ha nulla di “leggero”, ma tutto di passione, storia, amore, lavoro, fatica, immaginazione, fantasia, poesia, sentimenti creativi questi che “pesano”, a volte anche in maniera insopportabile.

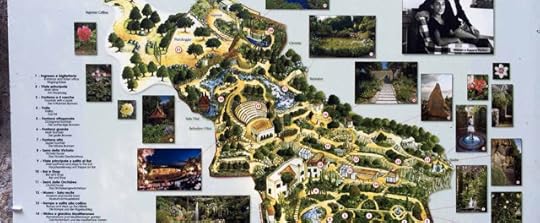

Come inquadrare in un corretto contesto, allora, quel magico giardino che, in un luogo già magico di per sè, che si chiama Ischia e che un tempo si chiamava misteriosamente “Pithecusa”? Il Giardino della Mortella è venuto a formarsi in questi luoghi “come una partitura musicale, in un’alternanza di adagi, presto, allegri, maestosi, sfruttando al massimo le suggestioni della cultura e della musica, l’articolazione naturale dei luoghi, le prospettive quasi visionarie degli scorci vedutistici, le pause di riflessione offerte dagli snodi e dalle anse del percorso”.

Ma la musica è soltanto una delle tante caratteristiche di questo giardino il cui nome ha origine nella natura. Il mirto, infatti, è una pianta che da queste parti cresce in abbondanza. La sua storia ha inizio negli anni cinquanta del secolo scorso per merito di una coppia. Come spesso accade, quasi sempre alle “radici” di un giardino cè un uomo ed una donna, come per continuare una storia umana che ebbe, appunto inizio, in un giardino, quello dell’Eden.

Il compositore inglese William Walton e la sua compagna argentina Susana Gil Passo acquistarono una cava chiamata appunto “La Mortella” dove questa pianta abbondava. A metà strada tra Lacco Ameno e Forio costruirono la loro casa e alimentarono il loro amore, seguendo le loro passioni lui con la musica, lei con la natura. La loro “casa” sarebbe diventata un immenso giardino botanico. Un celebre architetto paesaggista britannico, Russell Page, sarebbe stato colui che avrebbe trasformato “le mortelle” della lingua napoletana, nel mirto la pianta sacra ad Afrodite simbolo della bellezza e virginità.

Il Page progettista avrebbe adattato il “genius loci” al suo progetto, grazie alle suggestioni dei luoghi che la mitica Pithecusa gli metteva a disposizione. Egli riteneva soprattutto, che la sua creazione dovesse tenere conto dei destinatari. Un luogo appartato ed isolato per lui, sir William, musicista raffinato e per lei Susana una successione di stanze naturali all’aria aperta, spazio magico della natura per il godimento della meditazione e della compagnia. Page elaborò lo schema di base del giardino a valle, strutturandolo per terrazze verticali, integrandolo tra le pittoresche formazioni rocciose di origine vulcanica.

Ci vollero sette anni per realizzare i terrazzamenti, tagliare la roccia di tracheite vulcanica e adattarla al progetto che si realizzò in vari momenti. La Mortella oggi si distende su un’area di circa due ettari ed ospita una vastissima gamma di piante rare ed esotiche scelte anche in funzione dei colori. Page voleva, infatti, che anche i colori avessero una loro specifica funzione, evitando eccessi e mantenendo quel senso di serenità ed armonia che caratterizza il tutto.

Ma ogni anno “La Mortella” si arricchisce di nuovi esemplari naturali perchè un giardino è un atto di creazione continua e di rinnovamento, mai finito realmente. Non mi addentro in rischiose descrizioni, nè tantomeno elencare nomi di piante e fiori. Preferisco soltanto dire che il giardino è suddiviso in due grandi aree: il giardino a valle e il giardino in collina. Merita di essere menzionata però la “Victoria amazonica”, la ninfea più grande del mondo ospitata nella “Victoria House”.

Le sue foglie arrivano a misurare fino a due metri e mezzo di lunghezza e i fiori possono avere un diametro di 40 centimetri. Sono bianchi e profumati il primo giorno, mentre quello successivo mutano pigmentazione, diventando rossi e inoltre cambiano sesso, passando dal genere femminile e quello maschile. L’area della serra è tenuta ad un costante grado di umidità, il 95% come in una vera e propria serra tropicale.

Dal 1949, anno in cui la coppia si trasferì ad Ischia, al 1990, il giardino è stato privato. Dal 1991 è stato aperto al pubblico e circa 100 mila sono i visitatori ogni anno. Il Principe di Galles è presidente onorario del Trust e della Fondazione Walton. Nel 2004 venne premiato come il più bel parco d’Italia. Nel 1982 muore il musicista William Walton e Lady Walton comincia ad ideare la realizzazione del giardino in collina. Le sue ceneri sono custodite nella “William’s Rock”.

Nel 2002 il principe Carlo visita per la seconda volta il giardino in occasione della celebrazione del centenario della nascita del marito. Tra il 2004 e il 2006 viene costruito il teatro greco in collina per concerti di musica classica. Il 21 marzo si spegne all’età di 83 anni Lady Susana Walton. Le sue ceneri riposano nel giardino nei pressi del ninfeo, non lontano dalla “rock” di William. Il loro mito continua a testimoniare nella musica e nella natura l’insostenibile pesantezza della gardenmania.

View all my reviews

Published on May 21, 2017 13:23

Il mito di Graziella a Procida

Il mito fa parte della vita di tutti noi. Il mito come manifestazione di allegoria, favola, leggenda, idealizzazione, sogno, utopia. Nei giorni scorsi l’amico scrittore, saggista e critico d’arte Alberto Mirabella, in una discussione su Facebook, mi ha riportato ai tempi del ginnasio sarnese. Ha ricordato una citazione di Blaise Pascal sull’uomo inteso come un “ roseau”, una canna al vento. Una prof. di francese ci introdusse a quella lingua con tutto il suo fascino sia linguistico che personale.

Tra le altre cose ricordo che adottò come classico lo studio di un romanzo di Alphonse de Lamartine intitolato “Graziella”. Un volumetto che conservo ancora. Mi è sempre rimasto impresso nella mente il suo modo di leggere quei passi del racconto mentre passava tra i banchi lasciando dietro di sè una scia di profumo che non so se fosse francese o meno. Noi sbarbatelli, ancora coi pantaloni corti, la guardavamo incantati, avvolgendoci in quella scia profumata e ci immaginavamo Graziella e la sua isola di Procida.

Nei giorni scorsi ho avuto modo di visitare questa isola, realizzando il sogno giovanile di materializzare quel mito ginnasiale. La guida che ci ha accompagnato durante la visita, a dire il vero, ha liquidato con pochi cenni il romanzo di Lamartine. A distanza di oltre duecento anni, la narrazione dello scrittore romantico francese non sembra avere più presa, come si dice, sulla realtà di Procida. Oggi i miti sembrano essere altri, anche in questa piccola, splendida isola che rimane uno scrigno sul mare.

Il mito di Graziella comincia con il “grand tour” di un giovane scrittore francese nato a Macon nel 1790. Alla fine degli studi partì per l’Italia e si innamorò di Napoli. Sull’isola di Procida, ci capitò per un naufragio e fece un incontro speciale. Quello di una isolana dagli occhi neri e dalle lunghe trecce. Nascerà un idillio, finito poi nella leggenda, anche per la sua interruzione causata dalla partenza del francese, ma con la classica promessa di ritorno. Impegno non mantenuto, malattia della fanciullla che muore non prima di aver spedito l’ultima lettera allo scrittore con una sua treccia. Lamartine conservò per sempre quella lettera con la treccia, insieme al rimpianto di quell’amore che ovviamente non riuscì più a trovare in nessun’altra donna.

Una trama tutta ottocentesca che anche noi giovincelli ginnasiali vivemmo insieme alle nostre compagne di classe. Anche io idealizzai Graziella in una di queste. Si chiamava Giuliana e ricordo che viaggiava con la Circumvesuviana, veniva da uno dei comuni del circondario. In questa compagna di classe vedevo la “mia Graziella”. Anche lei aveva il fascino misterioso della procidana. Ma io non ero Lamartine, e lei non si curava di me.

Il mito di Graziella sull’isola di Procida ogni anno viene rinnovato con una grande manifestazione popolare, nominando la Graziella dell’anno. Ragazze non inferiori ai 14 partecipano indossando l’antico e caratteristico costume isolano dai colori vivaci e brillanti, finemente ricamato in oro. I miti servono anche a questo, in una realtà che anche a Procida è cambiata radicalmente dal giorno in cui Lamartine fece naufragio. I segni del cambiamento possono essere facilmente visti e confermati se leggiamo la descrizione di un documento che riguarda la descrizione di un abito indossato dalla giovane Graziella del tempo. Un tipico documento di un passato che rivive nel mito, così come lo scrittore Michele Parascandolo lo ha descritto e che si rinnova ogni estate:

“L’abito si compone dei seguenti pezzi: la lettiera, camicia di lino o tela d’Olanda, con crespe al petto, alle maniche, alle spalle; il corpetto, fascetta con tiranti, che fa le veci del busto o corset; il pannicello, di castoro scarlatto, messo da far parere un pochino l’onda della pettiera e un orlo di essa più giù; il rubretto, specie di sottanino con la perea (balzana) di tela armesina scarlatta, e il corpo di raso rosso o di altro colore, ricamato in oro; la gonnella, di seta rossa, o bianca o celeste chiaro, con l’orlo (linzo) di sotto che esce il dito di fuori, di panno scarlatto ricamato in oro; la quale copre tutto il corpo del rubretto, meno qualche linea; la camiciuola, (zimarra), di raso rosso o verde, con le cocciole di oro, o punte di Spagna, che cominciamo dalle estremità delle due ali, cingono il collo si diffondono per la spalla, con due giri nella manica e cinque bottoni che chiudono il polso”.Tracce descrittive di un passato che difficilmente oggi i giovani possono comprendere ed accettare. Un concorso come questo su Graziella, a distanza di due secoli, può far suscitare sarcasmo e ilarità se non feroci critiche, come feroci furono quelle che un compatriota di Lamartine, il grande Gustavo Flaubert sollevò sul libro additandolo come un ipocrita che abbozzò penosamente storie d’amore prive di contenuto concreto e reale, sempre avvolte in un alone di purezza, in una realtà fatta di immoralità tipica dei sentimenti umani.

Critiche queste che forse hanno la loro importanza, ma che tutto sommato servono per creare quello che ho chiamato il “mito”. Per noi studentelli di ginnasio di provincia dello scorso millennio, Graziella fu il naturale innamoramento della bellezza e della illusione trasfigurata in quella prof di francese che ci portava profumi di amori e passioni di un’isola lontana e misteriosa, quella che poi una grande scrittrice italiana avrebbe chiamato “l’Isola di Arturo”. (Ma questa è un’altra storia).

Le due citazioni che seguono sono ricavate dalla storia di Graziella che continua a vivere, ma soltanto come mito. La realtà di oggi è molto diversa sia per Lamartine, quando trenta anni dopo ritorna a Procida, che cinquanta e più anni dopo, anche per quello studentello del ginnasio che s’era invaghito di quella prof di francese e di Giuliana.

“Non era amore, non ne provavo la frenesia, né la gelosia, né l’inquietudine e la passione; era un delizioso riposo del cuore invece di essere una dolce febbre dell’anima e dei sensi. Non sapevo se per me Graziella fosse un compagno, un amico, una sorella, o altro ancora; sapevo soltanto che insieme a lei ero felice e che lei era felice insieme a me… Tolta Graziella dalla mia vita, non rimaneva più niente! Quel sentimento, sino ad allora confuso e mai confessato a me stesso, mi colpì con tale forza che il mio cuore trasalì ed io provai qualcosa dell’infinito dell’amore attraverso l’infinito della tristezza che improvvisamente mi sommergeva.”

“Un arbusto spinoso, di pallida verzura, è il solo monumento che le fece la natura; battuto dai venti marini, calcinato dal sole, come un rimpianto funebre radicato nel cuore, vive nella roccia senza darle ombra, la polvere del cammino ne imbianca il fogliame; cresce raso terra dove i suoi rami chini sono strappati dai denti delle capre. A primavera, un fiore, come un fiocco di neve, vi ondeggia un giorno o due; ma il vento che lo assedia lo sfoglia prima che abbia incantato il cuore! Un uccello di tenerezza e di malinconia Si posa per cantare sul ramo che si china! Oh dimmi, fiore che la vita ha così presto appassito, non c’è dunque una terra su cui tutto debba rifiorire? Tornate, tornate a quelle ore passate! I vostri tristi ricordi mi aiutano a sospirare! Andate dove va la mia anima! Andate, o miei pensieri! Il mio cuore è pieno e io voglio piangere.”

Published on May 21, 2017 13:22

May 20, 2017

L'insostenibile peso della gardenmania

Che l’amore per la natura e la passione per i giardini abbiano una insostenibile leggerezza sembra ormai chiaro a tutti. Quanto più si diffondono proclami e si elaborano progetti dedicati alla difesa dell’ambiente e al rispetto della natura, tanto più questa stessa natura e questo tanto discusso ambiente sono sistematicamente ed implacabilmente danneggiati ed offesi.

Un pò come l’amore per gli animali: si riversa su di essi un amore trascendente che quasi sempre viene negato agli esseri umani. Questi vengono trattati come animali, gli animali come esseri umani. E’ inutile che io vi dica di più a proposito della tratta degli “emigranti” e degli animali “abbandonati”.

Ma questo è un discorso che non è pertinente a questo post che, come ho detto, vuole occuparsi della insostenibile leggerezza della passione per la natura. Una passione tanto forte da sfociare in quella patologia che in altre occasioni, su questo mio blog, ho chiamato “gardenmania”. Non è la prima volta che me ne occupo e temo che non sarà l’ultima.

Le occasioni sono tante, come tanti sono i tempi per le stagioni dei giardini in questo nostro Bel Paese che per definizione è stato denominato qualche tempo fa il “giardino d’’Europa”. E’ vero che di giardini su questa Terra se ne contano tantissimi e di bellissimi. Una ragione, comunque, ci sarà se da noi celebri viaggiatori e grandi pensatori hanno definito l'Italia come un giardino: da Dante Alighieri a Goethe a Stendhal fino a Carlo d'Inghilterra, per citarne solo alcuni, hanno usato questa espressione per definire il nostro paese con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

Il nome di Carlo d’Inghilterra mi offre l’occasione per parlare di un vero giardino di cui il principe di Galles, futuro Re d’Inghilterra, è parte integrante. Un giardino speciale, che conferma l’assunto con il quale ho introdotto questo mio scritto quando ho detto che i giardini e la patologia che li accompagna, la gardenmania, hanno una “insostenibile leggerezza”. E’ la storia dei luoghi a far sentire “insostenibile” quella “leggerezza”, che poi non ha nulla di “leggero”, ma tutto di passione, storia, amore, lavoro, fatica, immaginazione, fantasia, poesia, sentimenti creativi questi che “pesano”, a volte anche in maniera insopportabile.

Come inquadrare in un corretto contesto, allora, quel magico giardino che, in un luogo già magico di per sè, che si chiama Ischia e che un tempo si chiamava misteriosamente “Pithecusa”? Il Giardino della Mortella è venuto a formarsi in questi luoghi “come una partitura musicale, in un’alternanza di adagi, presto, allegri, maestosi, sfruttando al massimo le suggestioni della cultura e della musica, l’articolazione naturale dei luoghi, le prospettive quasi visionarie degli scorci vedutistici, le pause di riflessione offerte dagli snodi e dalle anse del percorso”.

Ma la musica è soltanto una delle tante caratteristiche di questo giardino il cui nome ha origine nella natura. Il mirto, infatti, è una pianta che da queste parti cresce in abbondanza. La sua storia ha inizio negli anni cinquanta del secolo scorso per merito di una coppia. Come spesso accade, quasi sempre alle “radici” di un giardino cè un uomo ed una donna, come per continuare una storia umana che ebbe, appunto inizio, in un giardino, quello dell’Eden.

Il compositore inglese William Walton e la sua compagna argentina Susana Gil Passo acquistarono una cava chiamata appunto “La Mortella” dove questa pianta abbondava. A metà strada tra Lacco Ameno e Forio costruirono la loro casa e alimentarono il loro amore, seguendo le loro passioni lui con la musica, lei con la natura. La loro “casa” sarebbe diventata un immenso giardino botanico. Un celebre architetto paesaggista britannico, Russell Page, sarebbe stato colui che avrebbe trasformato “le mortelle” della lingua napoletana, nel mirto la pianta sacra ad Afrodite simbolo della bellezza e virginità.

Il Page progettista avrebbe adattato il “genius loci” al suo progetto, grazie alle suggestioni dei luoghi che la mitica Pithecusa gli metteva a disposizione. Egli riteneva soprattutto, che la sua creazione dovesse tenere conto dei destinatari. Un luogo appartato ed isolato per lui, sir William, musicista raffinato e per lei Susana una successione di stanze naturali all’aria aperta, spazio magico della natura per il godimento della meditazione e della compagnia. Page elaborò lo schema di base del giardino a valle, strutturandolo per terrazze verticali, integrandolo tra le pittoresche formazioni rocciose di origine vulcanica.

Ci vollero sette anni per realizzare i terrazzamenti, tagliare la roccia di tracheite vulcanica e adattarla al progetto che si realizzò in vari momenti. La Mortella oggi si distende su un’area di circa due ettari ed ospita una vastissima gamma di piante rare ed esotiche scelte anche in funzione dei colori. Page voleva, infatti, che anche i colori avessero una loro specifica funzione, evitando eccessi e mantenendo quel senso di serenità ed armonia che caratterizza il tutto.

Ma ogni anno “La Mortella” si arricchisce di nuovi esemplari naturali perchè un giardino è un atto di creazione continua e di rinnovamento, mai finito realmente. Non mi addentro in rischiose descrizioni, nè tantomeno elencare nomi di piante e fiori. Preferisco soltanto dire che il giardino è suddiviso in due grandi aree: il giardino a valle e il giardino in collina. Merita di essere menzionata però la “Victoria amazonica”, la ninfea più grande del mondo ospitata nella “Victoria House”.

Le sue foglie arrivano a misurare fino a due metri e mezzo di lunghezza e i fiori possono avere un diametro di 40 centimetri. Sono bianchi e profumati il primo giorno, mentre quello successivo mutano pigmentazione, diventando rossi e inoltre cambiano sesso, passando dal genere femminile e quello maschile. L’area della serra è tenuta ad un costante grado di umidità, il 95% come in una vera e propria serra tropicale.

Dal 1949, anno in cui la coppia si trasferì ad Ischia, al 1990, il giardino è stato privato. Dal 1991 è stato aperto al pubblico e circa 100 mila sono i visitatori ogni anno. Il Principe di Galles è presidente onorario del Trust e della Fondazione Walton. Nel 2004 venne premiato come il più bel parco d’Italia. Nel 1982 muore il musicista William Walton e Lady Walton comincia ad ideare la realizzazione del giardino in collina. Le sue ceneri sono custodite nella “William’s Rock”.

Nel 2002 il principe Carlo visita per la seconda volta il giardino in occasione della celebrazione del centenario della nascita del marito. Tra il 2004 e il 2006 viene costruito il teatro greco in collina per concerti di musica classica. Il 21 marzo si spegne all’età di 83 anni Lady Susana Walton. Le sue ceneri riposano nel giardino nei pressi del ninfeo, non lontano dalla “rock” di William. Il loro mito continua a testimoniare nella musica e nella natura l’insostenibile pesantezza della gardenmania.

Published on May 20, 2017 00:03

May 17, 2017

Prufrock a Pithecusa

Vorrei tanto dirvi che “Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock”, la poesia che ha segnato la carriera di T. S. Eliot (1888- 1965), uno dei più grandi poeti del XX secolo, (Eliot era americano, ma naturalizzato inglese), giunge da personali reminiscenze scolastiche. Non posso dirlo perchè ai tempi del biennio del mio ginnasio, studiai il francese.

Tempi lontani, oltre mezzo secolo fa, inizi anni cinquanta. Da lì a qualche tempo dopo, anni sessanta, apparve in Italia la prima antologia di poesie Eliot: “Poesie”, prefazione e trad. di Roberto Sanesi, Milano: Bompiani, 1961.

Avevo lasciato il ginnasio e il liceo, e avevo deciso, non chiedetemi il perchè, di abbandonare lo studio del francese e avventurarmi nello studio della lingua inglese, allora poco diffusa. Fu in quell’anno che, dopo una non tanto felice e fortunata esperienza in terra tedesca, decisi di andare in Inghilterra per studiare questa lingua. Una decisione che avrebbe poi condizionato tutta la mia esistenza. Portai con me quel testo, con quel canto d’amore di Prufrock.

Confesso, oggi, che capii ben poco allora di quella poesia. Eppure, lui quando la scrisse, aveva più o meno la mia stessa età di allora. Lui si immaginava già vecchio. In versi scriveva della sua vecchiaia, di come si sarebbe visto, cosa sarebbe diventato, cosa avrebbe pensato dopo tutti gli anni che dovevano ancora venire.

Mi fu a quel tempo difficile comprendere quei versi. Non solo per la scarsa conoscenza della lingua ma, soprattutto, per quel nuovo e diverso modo di comunicare che Eliot introduceva in quella realtà contemporanea post vittoriana.

“Il canto dell’amore di J. Alfred Prufrock” si articola come fosse un racconto vero e proprio. In realtà è un poemetto di 140 versi che ha segnato la nascita di quello che viene considerato l’astro della poesia moderna.

È stato pubblicato nel 1917 nella raccolta “Prufrock and other observations”, dedicato all’amico di Eliot, Jean Verdenal, ucciso nel 1915 nella spedizione anglo francese dei Dardanelli. Che dire di questa poesia, dai versi struggenti, che incantano ad ogni età e nei quali, con il passare del tempo, ognuno si può riconoscere?

Innanzitutto che J. Alfred Prufrock è un nome di fantasia, sul quale sono state formulate diverse teorie. Eliot si rifà ad una lirica di Kipling, “The Love Song of Har Dyal”, ma questo ha poca importanza. La vera innovazione di questa poesia sono i suoi versi liberi che, essendo personificazione di chi nella vita non osa esprimersi, rappresentano un paradosso.

Prufrock vede il male nel mondo, ma rimane a guardare, incapace di agire. Soprattutto, egli rimanda e pensa sempre che ci sia tempo, mentre invece si ritrova vecchio e capisce di avere sprecato la sua vita. Ed io, oggi, a distanza di tanti anni, riesco a capire, perchè temo di essere diventato Prufrock!

“Il male del mondo”. Quello che vedeva Eliot attraverso Prufrock, ancora giovane, non vecchio come posso essere io, oggi. Lui non poteva fare nulla. Era giovane, invece. Tutto poteva ancora accadere. Ed io, oggi, ancora più di Prufrock, continuo a vedere e a scoprire che nulla faccio e nulla potrò più fare.

Un monologo drammatico, che tutto è tranne che un “canto d’amore”. Filtrato attraverso la tecnica del flusso di coscienza ha tutto lo strano sapore della moderna ambigua, viscosa, magmatica, “liquidità”.

Quello “stream of consciousness”, tanto caro ai poeti inglesi. La mente è come un fiume in piena e viene naturale esprimersi attraverso tutto ciò che in quel momento l’attraversa. Per quanto ci si sforzi, il pensiero umano non è monotematico. È qualcosa di più complesso e di più esteso.

S’io credesse che mia risposta fosseA persona che mai tornasse al mondoQuesta fiamma staria senza più scosseMa perciocché giammai di questo fondoNon tornò vivo alcun, s’ì odo il veroSenza tema d’infamia ti rispondo..

L’epigrafe iniziale è tratta da un canto della Divina Commedia di Dante, ma quel che più conta è che in questi versi l’autore si confessa liberamente, pensando che il suo racconto non verrà mai letto. Essendo qualcosa di personale, che rivolge solo a se stesso, i pensieri emergono e si strutturano senza seguire regole di logica, bensì si concatenano attraverso le emozioni.

Prufrock sembra una ipotesi, una invenzione poetica, in realtà è l’alter ego di Eliot stesso. Come lui, vive la crisi del primo Novecento, dove amore, poesia, arte e bellezza sembrano cose sorpassate, a cui nessuno sembra fare più caso. Ai suoi occhi, non appaiono più possibil da vedersi. La sofferenza di Prufrock si espande e diventa la sofferenza del poeta stesso. Prufrock si trasforma nel tramite attraverso cui Eliot può esprimersi e fare domande.

Un poema oberato di domande. Quelle stesse domande che lui si poneva a quella età, io non potevo comprendere, a quel tempo, non solo per la mia poca conoscenza della lingua, ma anche per quello straordinario, nuovo, inedito modo del poeta di mettere in collegamento la propria interiorità con l’esteriorità del mondo che lo circondava. E che continua a circondarci.

Ieri, come oggi, oggi come domani. Egli si rivolge ad un ascoltatore silente, un destinatario imprecisato, col quale inizia un “viaggio” alla ricerca della conoscenza. Un interlocutore che non lo tradirà mai, e che in molti hanno individuato nella sua stessa coscienza. Forse ci troviamo di fronte ad uno dei monologhi più intimi e personali della storia della poesia.

Allora andiamo, tu ed ioQuando la sera si stende contro il cieloCome un paziente eterizzato disteso su una tavolaAndiamo, per certe strade semideserteMormoranti ricoveriDi notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzoE ristoranti pieni di segatura e gusci d’ostriche…

L’opera pullula di metafore. La sera viene paragonata ad un paziente anestetizzato, disteso su una lettiga, per indicare l’incapacità ad agire, l’impotenza davanti a ciò che accade.

Strade che si succedono come un tedioso argomentoCon l’insidioso propositoDi condurti a domande che opprimono…Oh, non chiedere «Cosa?»Andiamo a fare la nostra visita.

E le cose che Prufrock vede sono “figlie” di quell’”età dell’ansia”, dove coesistono desideri contrastanti e moderna disillusione. Le metafore rimandano alla sfera del quotidiano, ma con l’avanzare dell’età prevalgono immagini di decadenza. Età dell’ansia? Al suo tempo? E come chiamare, allora, oggi, questa nostra età moderna? A quale esperienza potremmo rifarci per salvarci da questo destino che sembra portare verso il nulla?

Molte sono le citazioni, riprese dalla Bibbia; da Esiodo a Chaucer; dallo stesso Shakespeare. Ma quando cita Michelangelo, Prufrock lo fa per alludere alla mancanza di arte e alla volgarità che ha gettato ormai le sue basi sulla società. Come non vedere tutto questo ancora oggi, ogni giorno davanti ai nostri occhi, noi uomini del ventunesimo secolo che hanno ben poco di quello che T. S. Eliot, un anglo-americano-vittoriano aveva davanti.

Nella stanza le donne vanno e vengonoParlando di Michelangelo.

Stamani, mentre ero alle terme qui sull’isola dell’antica Pithecusa, il fanghista discuteva con il suo collega non di Michelangelo, ma della Juventus, nell’incontro di calcio di stasera con la Lazio. Il quotidiano continua sempre ad invadere l’arte, la poesia, e non vi è più un giusto distacco, il rispetto dovuto.

Si tratta di una poesia senza dubbio complessa e ricca di significati. Che parla di un uomo, Prufrock, che ha un segreto, un segreto d’amore. Egli è innamorato ma non riesce a rivelarsi. Non necessariamente di una donna, ma di un’idea, o della bellezza che ancora vede nel mondo.

Direi, ho camminato al crepuscolo per strade stretteEd ho osservato il fumo che sale dalle pipeD’uomini solitari in maniche di camicia affacciati alle finestre?…Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigliChe corrono sul fondo di mari silenziosi

È il canto di chi non osa nella vita, di chi sempre rimanda perché pensa che ci sia tempo. E sempre se lo chiede:

“Posso osare?”. “Ci sarà tempo”.

Ma Prufrock non è Dorian Gray. Come non lo era Eliot, non lo sono tampoco io. Non ne ho le velleità né la consapevolezza. Come lui invecchio, i capelli a lui si sono diradati, a me sono scomparsi da tempo. Come si diradano i capelli, le gambe diventano sottili. Non mi sogno di paragonarmi ad Amleto, forse come Prufrock sono solo un cortigiano o addirittura ad un buffone.

Dopo avere affrontato percorsi labirintici, dove ad ogni svolta avrebbe potuto esserci un’occasione, come Prufrock, anche io sento che la mia figura è incapace di turbare l’universo. Mi abbandono all’idea di udire il canto delle sirene qui sull’isola dell’antica Pithecusa dove mi trovo mentre scrivo questo post. Ma non vorrei che fosse soltanto una forma di attesa della fine.

Ci siamo troppo attardati nelle camere del mareCon le figlie del mare incoronate d’alghe rosse e bruneFinché le voci umane ci svegliano, e anneghiamo.

Prufrock mi ha convinto che il suo canto è solo il racconto di un’anima che cerca la verità. Spero che non sia troppo tardi per scoprirla e non diventi una disperazione. Forse sarà meglio leggere il canto di Prufrock in una maniera “lirica”, per così dire, come il tentativo di cogliere l’attimo e a vivere tutto intensamente, nel momento. Come diceva Lorenzo de’ Medici: “Di doman non c’è certezza” …

---

Per chi conosce l’inglese qui al link Prufrock in inglese, interpretato da Sir Alec Guinness https://www.youtube.com/watch?v=cdm41alW07M

Qui al link la poesia in versione italiana: https://goo.gl/l84V8m

Published on May 17, 2017 13:44

May 9, 2017

La rete e il pescatore

Ogni mattina, al sorgere del sole, in un angolo del porticciuolo, lo trovo intento a tessere le sue reti. Al sorgere del sole apre la porta di quelle stanzette sotto il lungo pontile riservate ai pescatori, tira fuori le reti e comincia il suo lavoro ...

Published on May 09, 2017 09:08

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers