عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 25

November 30, 2023

في انتظارِ غودو ــ كتب: عبدالله خليفة

عاش قسمٌ كبيرٌ من الأدب الغربي في التحللِ الذاتي وليس في تحليل الوجود، وبانقسام الغرب بداية بين المعسكرين الرأسمالي الخاص والرأسمالي العام الشرقي كان هذا على حسابِ الطبقات المنتجة وأدبها النقدي والتقدمي الذي تضاءل في الجانبين. لهذا نجدُ مسرحَ اللامعقول والعبث شكلين من هذا التحلل. ولدينا مثال هام هنا هو مسرحيةُ صمويل بيكيت (في انتظار غودو).

يشكل بيكيت بطليه الأولين الطالعين من الفراغِ التاريخي الاجتماعي؛ فلاديمير واسترجون، في عالمٍ مجرد، يدفعُ بهما في غيابِ تضاريسِ المكان والزمان حيث نرى:

(طريق ريفية. شجرة – مساءً).

ربما كانت الطريقُ الريفيةُ أقرب الى مثل هذا المكان، لكنها خيال من إنتاج المؤلف المدني للدخول في عالم التجريد الفلسفي.

والشخصيات تبدو أقرب الى هذا العالم الريفي الشعبي، حيث الشخوص العامية (المشردة).

فالشخصيتان الأوليان لا تاريخَ وراءهما سوى ومضات عابرة، وحتى اللقاء المنتظر بشخص غودو يقعُ بذات الفراغ.

تصوير مجرد يدور حول الانتظار ولا حيثيات للمنتظرين ولا للرجل الواعد باللقاء، ويغدو اللقاء بهذه الشخصية كشكل ديني، كحلٍ سحري للمشكلات الواقعية الحياتية.

التشرد هنا انفلاتٌ من تضاريس الحداثةِ الغربية، فالشخصيتان خرجتا من عالم الحياة الحديثة: العمل، والأسرة، والطبقة، والانتماء الوطني، والانتماء الطبقي، والحمولة الثقافية.

هذا الخروج إطاحةٌ بالوجود الحضاري الطويل الذي لم يعد له قيمة لهذا المتشرد، للامنتمي والذي وراءه حضارة مهيمنة على العالم.

مرحلةٌ سياسية تمثل ضياع المثقفين في العالم وهي بين فترات الحروب العالمية والصراعات الاجتماعية وبين شكلين من الرأسمالية الغربية والشرقية، فقدا قدرتيهما على الاقتراب من أرواح مثقفي الأنسنة المرهفي الحسِّ مثل بيكيت والمثاليين الذاتيين فلسفياً.

لهذا فإن السخرية من الثقافة الدينية هي الومضات العابرة السريعة في المسرحية وكذلك السخرية من ثقافة التحديث الأخيرة.

فقر وجوع الشخصيتين الأوليين فلاديمير واسترجون تعبيرٌ عن كونهما من خارج السادة كذلك، فهما خارج الحضارة وخارج الغنى، وبحثهما عن غودو هو النداء الغامض للوصول الى شيء ما غير محدد وغير ممكن في هذا الفراغ الاجتماعي الذي يعيشانه.

ومن هنا يغدو حضور الشخصين الآخرين: بوزو ولاكي تحديدا لهما، وتوضيحا لبعض اللوحة الاجتماعية التي يمثلانها وتحريكا دراميا لجمودهما.

فبينما هما مجردان كلياً لكنهما صديقان حميمان، تعاونا في زمن سابق، ففلاديمير أنقذ استرجون من الغرق وعملا معاً.

في حين أن علاقة بوزو ولاكي علاقة مضادة كلياً، فحين يظهر بوزو يظهر وهو يسحبُ لاكي بحبلٍ طويل، ويحملُ الأخيرُ له أغراضَه ويقوم بخدمته، بشكل أكثر من عبدٍ من عبيد الماضي.

بين علاقةِ التجريد وبين علاقةِ التخصيص تتشكلُ حيويةَ المسرحية، كما يتشكل تناقضُ الوجود الاجتماعي العام المجرد.

فبوزو هو الحضور الاستغلالي المهيمن على الحياة، أما غودو فهو رمز للخير أو للمساعدة، فهو يظل حلماً.

بهذا التشخيص العام المجرد يتكون التجسيد الفني والمعنوي الضئيل.

بين التجريد الواسع يظهرُ التجسيم المحدود، فمظاهرُ الأكل لا يمكن أن تزول من الفلسفة المجردة المسرحية، فها هو بوزو يأكل دجاجةً وهي شيء لا يمكنُ تجريده، فيما كان فلاديمير واسترجون يأكلان خيارة وجزراً، وهو تعبيرٌ عن الطبقات بشكل ساخر.

(بوزو الذي يلتهم دجاجته التهاماً، يرمي العظامَ بعد مصها)، ص 59، (استرجون يلاحظ عظام الدجاجة الملقاة على الأرض فيحملق فيها بنهم)، ص 61 من نسخة المسرح العالمي، عدد 270، الكويت.

علاقةُ العبودية الفظة التي يقيمها بوزو تجاه لاكي تستثيرُ بعضَ الأسئلة النقدية الخافتة عند الشخصيتين الأخريين، لكنها استثارة محدودة ودهشة غبية، بل تنقلب بعد قليل إلى مساندة لبوزو في استبداده وتلاعبه بالكائن المربوط من رقبته والمسحوب عبر الأرض!

هي علاقات كاريكاتيرية مسرحياً وفكرياً، نشطتْ المسرحية المجردة الرتيبة ولكن الإنسان المتحلل المقارب للحيوان المتقزم يصعُب أن ينشرَ إضاءة.

المسرحية الشهيرة هي من ذات عالم أدب التحلل حيث تقطيع الزمن والشخوص والمواقف، وعدم حدوث تراكمات وتحولات في الشخصيات والأفكار، وبالتالي فإن تحليلَ الحياة وكشف تياراتها ينعدم، وهو أدبٌ ينتشر عبر دكتاتوريتين في الغرب الرأسمالي من خلال تضخمِ الذاتية وعبر سيطرة المال على النشر، وفي الشرق عبر هيمنة الحكومات، التي تقضمُ عمليات تحليل الحياة والواقع عبر تسييد الأدلجة والتسطيح الثقافي.

البناءُ التحتي القبلي العابرُ للتاريخ ــ كتب: عبدالله خليفة

عبرتْ القبيلةُ عن الوحدة السكانية الصوانية للجماعات في ظل حياة الرعي. امتدت عبر ألوف السنين مؤكدةً أن الطبيعة الصحراوية هي الأساس، والثابت، بينما الأنهار والزراعة هي نقاطٌ صغيرة، تحيطُ بها الصحراءُ والقبائل.

البقاءُ شبهُ السرمدي للقبيلة جعلَ مبناها مهيمناً، متحركاً، غازياً، فاتحاً، قوقعته الصوانية لا تقبلُ دخول الكائناتِ لتصير لآلئ وأفكاراً جديدة، والمدينة عدوتُهُ وكنزه ومحطة ترحاله ولحظة تفسخه.

يحملُ إليها تماثليَّهُ وأوثانَهُ وقصائدَه فتُحضرُه، وتربطهُ بسلطتها، وتقودُهُ للغنائم والكنوز التي لا تبقى للجميع، بل لقواد القبيلة.

لا تستطيع المدينة عاصمةً بدوية أن تشيعَ الزراعة والحِرف في كل مكان، وأن تحجم الصحراء، وتسيطر على العلم، لأنها لا تحملُ مشروعاً ديمقراطياً في جوفها المنقسم أبداً بين قمةٍ وقاعدة، بين رؤوساء وجمهور يعودُ إلى صحرائهِ يؤسسُّ قبيلة جديدة.

تغدو القبيلةُ بناءً تحتياً جاهزاً عبر التاريخ في صحراء الشرق المترامية، تؤسسُ العبوديةَ المُعمَّمة حيث يغدو الفرعونُ (الملكُ باللغة المصرية القديمة) مالكاً أكبر للعبيد.

قوى الإنتاج هنا هم البشرُ العاملون، في طفولةِ التاريخ، ولكن تحولَ القبيلةِ الحرة لمجموعة عبيد جرى عبر ألوف السنين، وهم عبيدٌ غيرُ مسلسلين بقيود، بل تابعون لكيان فوقي يحركهم كموادٍ لبناءِ قبر هائل، أو ليُقتلوا في الحروب.

لكن القبيلةَ أقوى من ممالك العبودية التي بدت كأنها سرمدية من طول ما أناختْ على أعناق البشر، فخلقت الخلافة.

إمتدادُ الإلهِ على الأرض يُستبدلُ بخليفةِ الله في الأرض، والامتدادُ غير الخلافة، لأنها نتاجُ لحظةٍ ديمقراطية في القبيلة، حين لم تعد القمةُ نائيةً عن القاعدة، والملاكُ أخوة العبيد، ولكن القبيلةَ تضمرُ في كيانها الخلية الأساسية العتيقة، وتغدو تلك لحظةً نموذجية استثنائية، لأن القبيلةَ تقوم بالفتوح وتحوزُ الكنوز، وتنقسمُ ثانية بين القمةِ والقاعدة، وتنفي ماضيها العابرَ لتبقى في حاضرها الدائم المنقسم ككيان قرابي اجتماعي متناقض.

تؤسس المدينةَ الحضارية الدينية كقبيلةٍ مسيطرة، فتبقى القمةُ فيما تتحللُ القاعدة، القمةُ تستأثرُ بالخراج فيما تبحث القاعدةُ عن أعمال صغيرة تقتات بها.

ويزدادُ التناقضُ في المدينةِ القبلية الدينية كلما ضاع الخراجُ في البذخ والمنافع الخاصة، وكلما جاءت القبائلُ المستأجرة للخدمات العسكرية، وتفاقمت مشكلاتُ المعيشةِ والحروب وتكاليف الحياة، وكثيراً ما تغدو كثيراً القبائلُ المُستأجَرة عسكرياً لأن تكون حاكمة فعلياً، فيما تذوب قاعدة القبيلة المؤسسّة بين الأنقاض السكانية والمادية المتساقطة عبر القرون.

المدينةُ الدينية تصيرُ حاراتٍ وقرىً مذهبية، لكن الحارات والقرى تغدو هي الأخرى مساكن مخططةً قَبلياً، ومناطقَ قبائل للزحفِ الرعوي نحو مدن الثروات الضائعة في السراب، وكما تحملُ المدينةُ السياسية القبليةُ جرثومةَ القبيلة، فكذلك تكونُ القريةُ قبيلةً تعيشُ بين الحِرف والزراعة، تحكمها القرابةُ والمذهبيةُ والانقطاعُ عن حركة التاريخ.

البناءُ الرعوي القبلي المؤسسُ يستمرُ في نخر المتتالياتِ العمرانية، لهذا تغدو تناقضاتُ وصراعات المدنِ والقرى هي صراعاتُ القبائلِ في لحظاتٍ متعددة من تطور التاريخ الذي لا يتغيرُ جوهرياً، وصراعاتُ المذاهبِ هي صراعاتُ قرى تعيشُ ما قبل الحداثة، لم تستطع السوقُ أن تدمجها وتوحدها وتخلق منها شعباً.

حين تصير المدينة القبيلةُ أو القريةُ إمبراطوريةً تحكمُ أجزاءَ من العالم لا يتغير الجوهرُ القرابي الطائفي.

وقد تتصادم الإمبراطورياتُ الطائفية لتتحطم وتحترق في أتون التاريخ، لتعود من جديد مدناً صغيرة رثة، وقرى على حدود العالم لم تؤد تراكمات التاريخ الغني كله لتبديل كود الانصهار الذاتي في القبيلة.

1

November 29, 2023

المسالم والأناني

المسالم والأناني: على الرابط

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1669054063264564&id=100004799598166

November 24, 2023

المصباح

ــــــــــــــــــــــــ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ

اطفئت الأنوار، عيناه تبحلقان في الظلام، زاغ العفريت وغرق القصر والملك في قاع البحر. سمع امه تشتم مصلحة الكهرباء والمصابيح والعالم كله. تأوهت وهي تنهض وتتجه الى جهة ما. قام وفتح النافذة فرأى الحارة كلها غارقة في الظلام والصمت. التفت إلى الطريق فوجدها مستلقية بين المنازل وقد تدثرت ببطانياتها السوداء الثقيلة واستعدت للنوم. طالع السماء فرآها تشعشع بالانوار، وقد اقام القمر مائدة ضوئية ودعى النجوم لحفلته.

يتناهى اليه صوت شيء يتكسر، وانفجرت الام في ضجة مدوية، ثم قذفت جسماً معدنياً في الحوش. سمع تأوهات الجسم المعدني وتذكر ان شخصية صاحب هذا الصوت ليست بغريبة عليه.

جاءت وهي تسير ببطء، فرأى كأنها تحاذر ان تدوس على قطع زجاج متناثرة، أو أجزاء عفريت خبيث متبعثرة.

وبدا انها ترفع الجسم المعدني المتكسر. وحين لمع قليلا، وحدق فيه القمر مشمئزاً، عرفه! وتألم كيف انها ازاحت أكداس الأغراض العتيقة وجرته من ذيله لتطيح به فوق الأرض وتبعث الصورة القديمة والأثر الحاد كشفرة الموسى وتخدشه بزجاجة وتحز فرحه بصدئه وظلامه!

قالت:

– يا الهي الرحيم، لقد عضني هذا الشيطان!

وأخذت تعرج، قفز الى الدواء والقطن. أمسك قدميها وأحس بالسائل الحار يندفع من احدى الاصابع .

– لِمَ وضعت المصباح هناك أيها المجنون الأحمق! ها قد خسرناه وجرحني، والأسوأ ان علينا ان نشتري مصباحاً آخر! هيا، ماذا تنتظر؟ هل تريد أن ينشف دمي!

وجد الاصبع المجروحة، نظفها بقطعة قماش ثم وضع قطعة القطن المبللة بالدواء ربطها بخيط دقيق.

– أجلسي الآن، ولا تقومي من مكانك. أحذري الإبر التي تركتها هنا…

انصاعت لقوله، وجلست وهي تتأوه وتشتم مصلحة الكهرباء والشياطين التي تتعمد الاساءة اليها وتعذبها.

فكر بالقصة التي تركها ماذا سيفعل الفتى بهذا العفريت العملاق الذي وقف بين يديه وصاح: «شبيك لبيك.. عبدك بين يديك!» وقف كأنه عمود من نار، وتألق وجهه تحت أضواء الشمس النيرة ومد ذراعيه الهائلتين، كأنه يستعد لحمل القصور والكنوز والبساتين والمراكب الثمينة.. إليه.

رآه منبطحا على الأرض، بقرت امعاؤه وتمزق وجهه الزجاجي المسود ولم تبق فيه نقطة من نور ولا ذبالة ولا رعشة من فرح.

احس بالأم تبحث عن ابرها وقطعة القماش التي كانت تخيطها. وغمغمت وهي تتلمس الأشياء، فبدت وكأنها امرأة فقدت بصرها فجأة.

عليِّ ان أكمل خياطة الثوب يا علاء. ان صاحبته امرأة غنية طويلة اللسان. ولقد تأخرت عليها اسبوعاً بأكمله، هل توجد شموع في اغراضك؟

ولم تنتظر جوابه وعادت الى المرأة الثرية. راحت تصف منزلها. ادخلته من الباب الواسع الرابض على الشارع الرئيسي وعبرت الحديقة الى الطابق الاول. أسمعته عزف الأطفال على البيانو، وصياح المدُرسة عليهم وسخرياتهم منها.. ثم الغرفة المليئة بأقفاص العصافير.. وتذكرت فجأة الشموع والمرأة الغنية ولسانها اللاذع اللاسع فصاحت:

– لم أنت جالس هكذا، تحدق في هذا الكتاب الأصفر لم لا تبحث عن الشموع؟ هل تريد ان تصبح اعمى لتزيد شائقي؟! هيا انهض وأشعل واحدة (وبألم).. عليَّ ان أكمل هذا الثوب النحس.

وانتظرت جوابه فقال:

– لقد انتهت الشموع. لا توجد حتى واحدة.

حاولت أن تقوم فتألمت ثم تماسكت بصبر وتناولت ثوباً معلقاً على الجدار دست يدها فيه. سمع رنين قطع نقدية. كانت تتلمسها بشدة وتطل في وجوهها.

– خذ الدينار واشتر مصباحاً قوياً، جديداً وانتبه جيداً حتى لا يلعب الحاج منصور على عقلك ويبتلع الدينار.

صاح: اعرف. اعرف. اعرف!

وبحلقت في وجهه، ورفعت يدها وحاولت أن تصفعه لكنه فرّ منها بسرعة فكادت تسقط وراحت تتأوه بألم، وتلعنه بشدة ، وتعدد المصائب التي امطرت على رأسها حين قدم هو الى العالم.

وقف عند الباب وأبصر السماء شفافة، كماء ازرق مضاء بملايين المصابيح. سمع الأم تقول انها لا تريد أي مصباح جديد، ستغط في نومها ولتأت المرأة الغنية وتطردها من منزلها، سوف تذهب الى المقبرة وتموت هناك، أو تذهب عند البحر وتغرق.

أحسَّ بكلماتها تدفع شيئاً حاراً نحو عينيه، وجاءته ضجة الموج كأصوات جنازة رجل فقير. تذكر أباه وتفجرت في صدره غصة حارقة وود لو يهرب الى اصدقائه عند الدكان، أو يندس في المصنع بين العمال..

لكنه تذكر أيضاً العفريت، والفتى البائس، والملك الظالم والمدينة الجائعة والمخازن محكمة الاقفال والجنود بسيوفهم اللامعة وشواربهم المصقولة، وعمود النار العملاق واليدين الطويلتين الهائلتين والبطون الخاوية والحقول الخضراء الممتدة.. وود لو يلمس، لو يرى، تلك المدينة، تلك المملكة، تشبع وتفرح.

اتجه إليها، بحث عن خدها وقبله. لمس الاخاديد التي حفرته، وطافت في خياله صور قبور اخوانه الصغار، وارتعش برائحة امه الغريبة. وذاق دمعها المر، فتصلبت قبضته ثم بحث عن يدها فلمس الورقة النقدية الميتة في الكهف الحار النابض..

2

فتح الباب وارتمى في الظلام. صاحت به مجدداً، فرجع قليلا ورآها تحمل معطفه الأزرق العتيق وكوفيته الحمراء.. ابتسم وتناول الثياب بلا جدل.

– اذهب بسرعة، ولا تتأخر. أحذر العجوز الحاج منصور فهو غشاش ومخادع. وقد يجدها فرصة الآن كي «يتضرب».. تغطَّ جيدا بالكوفية فلم اعطك اياها من اجل الزينة!

سار وهو يتأفف. أمتد الزقاق امامه كنسوة تغطين جيدا بعباءاتهن وغرقن في الصمت. رأى كلباً يعسعس قرب الزبالة. وانفجر صوت طفل يبكي. تصاعد من النافذة وفاض في الحي ودّ لو يطل عليه، وبما اضحكه بالحركات التي يجيدها، والتي جعل بها العمال يغرقون من الضحك، أو ربما هدهده بحكاية غريبة مسلية فتجعله مفتوح العينيين من الذهول، ثم ما يلبث ان تسلل النوم الى أجفانه فينام على وسادة الفرح والأحلام.

تأمل الزقاق وبيوته المتغضنة «تذكر خد أمه» وأبصر أضلاعه المحدبة وعيونه المطفأة وقذاراته التي تذروها الريح فتحمل الأوراق وتلعب بها في الطرقات والزوايا، فتخسر الحارة كلها وتربح الريح.. ودّ لو كان بيده أن يضغط على الزر فيشعل الأنوار ويقيم فرحاً بهيجاً، كما يفعل القمر في خيمته الزرقاء الشاسعة.

سيتناول المصباح من يد الحاج منصور، صاحب العينين الخبيثتين، الذي سيرمق المصباح العتيق بتشكك، وينطلق الى اقرب بقعة مظلمة. ربما أطل الحاج برأسه الأشيب، بل لعله سيدس قدميه الموهنتين في نعليه ويسير ورائه. لكنه لن يدب على الأرض بل سيخبئ المصباح بين طيات معطفه ويطير في الهواء!

في زاوية مظلمة آمنة، سيضعه على الأرض، ويفرك يديه حبوراً، ثم سيتلمسه بحنو ويبدأ في إيقاظ العفريت. سيصحو العملاق على صوت طرق عنيف على نافذته، سيلقي الدثار حانقاً، وينطلق فاتحاً باب غرفته المظلمة، ويخرج الى النور. سيرى أمامه شيئاً صغيراً لا يكاد يرى. سيفتح ذراعيه ويصيح: «لقد نهضت أخيراً يا سيدي فقل ما شئت!»، لاشك انه مزحوم بإعماله فربما يكون حارساً في مصنع، أو صاحب سفينة تمخر عباب الظلام.

الحيرة تداهمه، لا يعرف ماذا يختار، ثمة آمال كثيرة، وأحلام وفيرة، الأزقة، امه، امه الكئيبة الحبيبة، منزلهما، اصدقاؤه، العمال، المصنع، الظلام، النور، الفرح، الحزن، وينظر إليه العفريت باستغراب ويقول: «لقد أخرجتني في هذا البرد يا سيدي فقل ما تريده بسرعة حتى يمكنني تنفيذ رغباتك والعودة مجدداً الى فراشي الطيب. إنني تعب جداً!». يقول له: «اريد ان تكون امي سعيدة» أبتسم العفريت وقال: «هذا أمر بسيط» وأضاف هو «اريد بيتاً جديداً رائعاً »، تطلع إليه العفريت وكأنه يقول: ألهذه التوافه أيقظتني من نومي الهانئ ودعوتني في هذا البرد؟! قال بصوت ساخر مسموع «حسناً جداً، وماذا بعد؟» فكر بعمق، وتطلع الى الحارة بأسى، ورأى نوافذها العمياء وسمع بكاء الطفل يتحول الى بحث أظافر مجنونة عن ماء في التراب وأعشاب وجذور. هتف: «أجعل الحارة جنة!». حك العفريت رأسه مفكراً وقبل أن يقول شيئاً لمع ضوء نحيل أصفر كحربة مضيئة تنغرز في الماء تصطاد الأحياء.

صاح رجل بهيبة، وسلط الضوء الكريه في عينيه، فأزاح اسنانه الحادة بإصبعه، وحاول أن يبحث عن ملامح الرجل وهو ينحني مبتعداً عن الحربة.

صرخ الرجل:

– قف ايها الشقي وإلا اطلقت النار عليك!

تبين شرطياً قصيراً ممتلئاً يتقدم نحوه. تفحصه الشرطي باستغراب ثم اطلق ضؤه في امعاء الزقاق وصار يقلب بحربته الاوراق ويتفحصها.

– ماذا تفعل ايها الصبي هنا؟

رأي كم هو عجوز وتعب! لعله يريد ان يلقي بجذعه الواهن عند جدار أو على كرسي أو يستريح على مسند بين أطفاله الاشقياء.

– ان بيتنا هنا يا عمي. هل تريد شاياً يدفئك أم تريد مساعدة ما؟

– أشكرك يا بني. واصل طريقك واحذر المشاغبين والأوراق السيئة.

ابتعد وهو يبتسم بسخرية.

3

خرج من الزقاق فرأى الشارع الواسع والأضواء المتألقة والبيوت الكبيرة وسمع السيارات وأصوات سينما قريبة يبدو الشريط الاعلى من شاشتها وجاءه حفيف موسيقى راقصة من بيت كبير يجثم على الشارع فكأنه يسمع تأوهات البيانو تبعثها ايدي الصغار العابثة. وأحس بالنصل يرتعش على صدره ثم يحز جلده ويمضي بطيئاً بطيئاً الى القلب.

تذكر حين وقف بين طابور العمال وأبصر الأوراق تعد بدقة وتدس في الجيوب بين الفرح والتجهم. ودّ لو يرقص فرحاً ويسرع بالتقاط النقود ثم يجري سريعاً إلى أمه ويلقي الاوراق في حضنها، يبهرها بهذه الالوان الزاهية ثم يأخذ ورقة أو ورقتين وينطلق إلى المطاعم والسينما.

وراح يتقدم نحو النافذة، نحو النقود. واخيراً.. حدق في العامل والنقود والورقة الكبيرة المخططة وهتف الرجل: «وقع!» ولم يعرف شيئاً، واحتار بين الخطوط. ثم قال: «انني لا اعرف القراءة»، وحدق به الرجل مستغرباً وصاح: «أعامل صغير مثلك لا يعرف القراءة!» وسمع العمال يضحكون، ثم ربتوا على كتفه ساخرين، وفكر في وفاة والده وكيف جرته أمه الى المصنع بعد ايام قلائل، فغابت المدرسة والتلاميذ والفصول، والقي في هذا المكان الغريب، وتحاوطته اكداس السمك والثلاجات والزنود والرائحة الكريهة والزعيق والشتائم والأوامر، فنسيَّ أشياء كثيرة، تلاشت الرسوم والكلمات الجميلة لتظهر هنا، غريبة، مسجونة في خطوط وقضبان. اعطاه العامل النقود وأخذ ابهامه ووضعه في الحبر ثم على الورقة. ولم تزل التعليقات تتحاوطه، وتذكر منزلهم الكئيب والمدرسة البعيدة واباه الغارق في الماء وكيف جرته امه الى المصنع ودفعته الى الداخل وراحت تتضرع الى صاحبه، وذهل كيف ان البشر قساة الى هذا الحد، واخذ سائل حار يلهب عينيه وأراد أن يقذف بنفسه بعيداً، وتسلل من بين الواقفين وعبر الساحة وانهار تحت الجدار واخذ يبكي ويبكي حتى انتبه الى الجمع الذي احاط به، وكان لا يجرؤ على النظر إليهم، وأحسّ انه سبب ازعاجاً لهم بهذا العمل، ومسح أحدهم على رأسه وقال: «ليس هناك ما يدعو الى البكاء يا علاء. ستتعلم هنا، ستتعلم هنا كثيراً!»

4

بان دكان الحاج منصور وراء محلات الشواء. وتصاعدت الرائحة اللذيذة وأحس بلعابه يسيل، ولكنه تجاوز مناقل الشواء ودخانها المتصاعد المخدر، واقترب من العجوز الواهن الناعس، الذي أسند رأسه قرب راديوه الكبير العتيق وراح يسمع دندنة غير واضحة.

– أسعدت مساءاً يا حاج منصور .

رفع الحاج رأسه المتثاقل، وأخذ يتبين القادم بعينيه المتعبتين ثم رد التحية ببرود.

طالع سلع الدكان فرأى مجموعة قليلة من المصابيح تتدلى من السقف وقد علاها الغبار وتجمعت سلع اخرى على الرفوف: صحون، أباريق، كراريس، أقلام، كتب..!

– أريد يا حاج مصباحا جديداً قوياً.

نهض الحاج وراح يتمعن في المصابيح ثم اختار واحداً ذا شكل غريب ووضعه امام عينيه وقال:

– أنه متين ويصمد للسنين القادمة والقاتمة.

ابتسم وأحضر شيئاً من الكيروسين وصبه فيه.

– هذا يكفي للطريق.

اعطاه الدينار. ولم يساومه. وشعر بالإحراج، وتذكر سياط امه المنتظرة، ورمق الحاج بخجل، وطالع الكتب بأمل. وأخذ الحاج يبحث في درجة عن شيء ما وبدا كأنه قد نساه. وفجأة زقزقت النقود المعدنية الصغيرة في يده وناوله شيئاً منها. عدَّها بفرح وأضاء الفتيل فبهره النور الساطع. وتذكر أمه وكتابه والفتى والعفريت والملك والمدينة الجائعة والصغار والكبار فأدرك أن الجميع ينتظرونه بفارغ الصبر.

وقف متردداً وحدق بانبهار في الكتاب الصغير وقرأ عنوانه بلمح البصر، طالعه العجوز مبتسماً، وناوله الكتاب وأخذ القطع الصغيرة. دس الكتاب في معطفه وتمتم شاكرا.

انطلق وعبر السيارات الواقفة والمشترين والشارع وتذكر في تلك اللحظة. انه نسى اللحم المشوي لكنه لم يهتم وأخذ يلهث وهو يحاذر المارة والرواد المتجهين الى السينما وفكر بأنه يجب أن يصل بأقصى سرعة إلى أمه الجالسة على الجمر.

راح يطالع المصباح. كم هو جميل ومضيء! ولم يدر كيف تسللت الى ذهنه صورة المصباح القديم، وتساءل باستغراب: لم خبأه بل حطمه، تحت أكداس بقايا المنزل والإغراض المشوهة؟! وحاول ان يبعد الصورة التي نزلت عليه بكل ثقلها، وأراد أن يطردها بالنور الجديد لكنها ارتسمت بحدة على الشاشة.

توقف عزف البيانو وسكنت أصابع الأطفال العابثة. وصمت الشارع وصمت كل شيء.

وأنصت إلى أمه تدعوه للنهوض من مرقده. لم يستجب لها وكان الدفء لذيذاً. وعما قريب سيأتي أبوه فيختبئ في صدره ويشم رائحة البحر والسمك والصيادين، ولكن امه تسحب الدثار، وتصفعه بقوة على خده فيصحو ويعي ويرى المصباح في يدها كالحية. وتجره من يده، وتصيح بأن اباه اختفى، ورأى جمعاً من اهل الحارة يمضون معهماً، وغاص النوم في الأرض وأحس بأنه يرى كل الأشياء، فيعرف الهواء الهائج والسماء الغائمة وعيون الناس الباحثة على الشاطىء. وراحت تقلب الأشياء وتطرد الظلام و.. توقف الجمع عند الرجل المتمدد بين الماء والحجر. و.. قرَّبت الضوء من الجسم الممزق. ورأى وجه أبيه بشكل لم يسبق له مثيل. عيناه مطفأتان. وشفتاه ممزقتان. وأبعد وجهه وترنح فوق الماء. جسمه ممدد وقد أكل منه البحر ورماه. وانفجر بكاء واهتز المصباح وارتجفت الظلال. ترنح في الماء وأحس به بارداً، ثلجياً…

5

عندما دخل الزقاق رآه يضاء بمصباحه. شعر بالسعادة لأن أمه ستواصل عملها، والمدينة الجائعة سترى النور والملك سيتفحم في الأرض.

بغتة سمع صيحة الشرطي، ورأى رجلاً يجري نحوه. ولم يستطع ان يلمح وجهه لأنه ذاب في احدى فتحات الزقاق العديدة وبقي صدى خطواته يرن في جنبات نفسه. ولمح أوراقاً صغيرة تحبو بمحاذاة الجدران، ثم جاء الشرطي يسعل ويلهث. ولم يحتج لإشعال مصباحه هذه المرة. وأخذ يحدق في الطريق باستياء.

– لقد هرب مني هذا اللعين.

وطالعه بتفحص وكأنه عرفه. حك رأسه وهو يزيح قبعته قليلا.

– هل تريد مساعدة ما يا عمي؟

– نعم، نعم ايها الفتى الطيب. هلا جمعت معي هذه الأوراق الشيطانية.

أسرع لتلبية طلبه. وضع المصباح في وسط الطريق وراح يجمع الاوراق بسرعة.

– أنك تعرف القراءة جيداً يا عمي؟!

ضحك الشرطي وهو يقول:

– ابداً. أنني لا أفرق بين الأسود والأبيض.

انتزع الكتاب ووضع الوريقات مكانه. وجد الشرطي مستمراً في بحثه. انتزع الغلاف وفتق الأوراق وفلها بسرعة وواصل البحث وتذكر ان امه قد انزعجت ولا شك الآن، ودس الوريقات في جيوبه ووضع بعضها مع أوراق الكتاب. جلس الشرطي على عتبة احد الابواب وهو يتأفف ويشتم المشاغبين ومصلحة الكهرباء معاً.

أعطاه الأوراق فاستغرب كثرتها. ونهض بتثاقل وأخذ يشكره بامتنان ثم مضى وهو يتأوه.

رأى الزقاق يستعيد بعض النور الذي فقده، وأنصت الى الصمت الشامل فكأن البيوت اغرقتها الظلمة.

وكأنه يسمع نداء أمه وكأن غرفته الرائعة الوادعة تدعوه، ولكنه حين تحسس هسهسة الوريقات في معطفه رمق كل الجهات.. وراح يسربها عبر فتحات الأبواب والنوافذ..

26.11.1978

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 – الرمل والياسمين «قصص»، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1982.

❖ «القصص: الفتاة والأمير – علي بابا واللصوص – شجرة الياسمين – العوسج – الوجه – الأرض والسماء – المصباح – نزهة – الصورة – اللقاء – لعبة الرمل– الأحجار – العرائس – الماء والدخان».

November 22, 2023

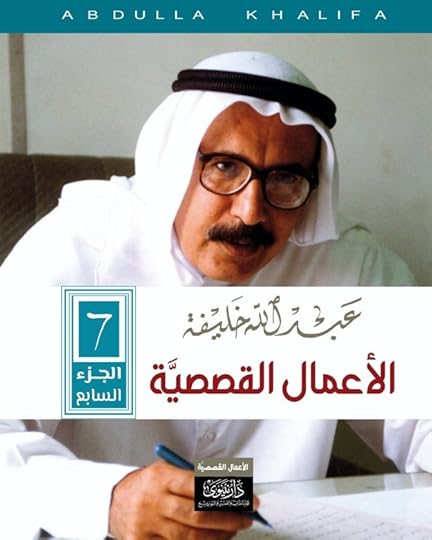

الرواية بالنسبة لي أهم جانب كتابي

عبدالله خليفة ــ حاورته: فاطمة المحسن

✤ الكاتب والروائي عبدالله خليفة لك رصيد اللآلئ وكلماتك جمعت الرمل والياسمين كقرصان تدخل مدينة الحرف وتبعثر إبداعك في يوم قائظ تصدح فيه أغنية الماء والنار كامرأة يلفها الضباب أو هي سهرة لنشيد البحر حين يعانق الينابيع لتتركنا في دهشة الساحر بين هذا الإنتاج

ــ كيف تحدثنا عن تجربتك؟

❈ هي تجربة طويلة توجهت لجوانب عديدة من الكتابة ، سواء في مجال القصة القصيرة ، أو مجال الرواية ، أو مجال الدراسات الأدبية والفكرية .

وفي كل هذه الجوانب المنوعة اهتممت بالإنسان والحياة وفهمها ومشاركة القراء في هذه العملية وتطويرها على مدى السنوات الأربعين السابقة ، وعبر تطوير الأدوات حسب جهدي ونظرتي .

✤ هناك علاقة قوية جمعت الكتاب في جيلكم بالوطن حتى أصبحنا لا نميز السياسي من الكاتب ؟

❈ لا يوجد كتاب لا يشكلون علاقة بالوطن ، في كل الأجيال ، ولكن تتنوع هذه العلاقة بينهم حسب مواقفهم الفكرية ، فهناك كتاب تغدو علاقتهم بالوطن نفعية أو استثمارية وربما هامشية ، وقد يبدأون علاقة نضالية ثم تتبخر مواقفهم ، وتغدو (الأنا) هي التي تظهر كأنا مركزية مهيمنة وينكمش العالمُ من حولهم . وآخرون يظلون مكافحين ، فتغدو السياسة معياراً ووجهاً من وجوه العلاقة بالوطن والمواقف منه ،ولهذا تتنوع ارتباطات الكتاب بالسياسة والأحزاب . والكاتب الذي لا يشكل له موقفاً سياسياً يعني بأنه في حالة غموض اجتماعي .هناك كتاب مواقفهم مائعة لأنهم يقيمون علاقات متضادة بين القوى الاجتماعية ، و ثمة كتاب انحازوا للسلطة وآخرون للقوى الشعبية . فتعبر المواقف الفنية – الفكرية المتداخلة عن جذور ما مختلفة .

✤ أصبحت الثقافة تعني الوطن ، والوطن رديف الثقافة ، كيف تفسر هذا الوضع ؟

❈ الوطن كيانٌ مختلفٌ عن الثقافة ، فهو جسمٌ تاريخي ومادي واجتماعي ، بينما الثقافة هي شكلٌ من أشكال الوعي الإنساني ، ولهذا تكون لدينا ثقافات متعددة ، بعضها يكون تحليلاً وتجسيداً وسيرورة مع الوطن ، وبعضها مغترب عن الوطن ، وبعضها مستغل مستنزف للوطن ، وبعضها قادم من الخارج وطفيلي وبعضها قادم من الخارج وإنساني . . هي مسألة معقدة ومركبة وتحتاج لتحليلات معمقة في كل جانب!

✤ هل دور الكاتب والمبدع تعرية الواقع وتغييره ، وهل نستطيع أن نحدد وظيفة أو هدفاً معيناً وراء الكتابة الإبداعية ؟

❈ (الواقع ) كلمة كبيرة، ومسألة تغييره هذه تحتاج إلى حشود وجهود بشرية متنوعة وتاريخية، أي أن التغيير يتشكلُ عبر أجيال ومراحل، وبالتالي فإن الأدب النضالي يساهم في هذه العملية المركبة الطويلة تاريخياً، بقدرته على أكتشاف هذا الواقع ، واستثمار أدوات فنية متعددة وغنية، وكلما التحم الأدب بالعملية النضالية العامة للناس ، كلما كان أقدر على فهم الواقع ونقده، وخاصة وهو يتوجه لعقول ونفوس البشر ، ويشكل علاقة حميمة باقية معهم ، لأن أدباً كثيراً يكون له دور نقدي ما في مراحل يتساقطُ في مراحل أخرى، وثمة أدب لم يكن له دور في مراحل، يتصاعد دوره في مراحل جديدة، فالعلاقة بين الأدب والواقع والتغيير تخضع لمستويات مركبة من التداخل والتقاطع والتباين .

✤ يرى البعض أن هناك قوالب وأركاناً ثابتة للتعبير تحدد شكل الكتابة الأدبية لا يحق للمبدع أن يكسرها تحت دعوى الإبداع . ما رأيكم في هذا القول؟

❈ هناك أنواع أدبية كبرى كالنوع القصصي، والنوع الشعري ، والنوع الدرامي، وهذه الأنواع لها سمات وخصائص عامة، أكتسبتها عبر القرون، وطنياً وإنسانياً ، وبالتالي فإن المبدع في أي نوعٍ منها لا بد له أن يتجذر في سماتها ويتشرب روحها، وهناك عمليات درس وعلوم لذلك، لكن الإبداع من جهة أخرى لا يتوقف، والإضافاتُ تحدثُ بشكلٍ مستمر من خلال التجارب الأدبية المتنوعة، في كل هذه الأنواع، وتحدث تداخلات وعلائق مشتركة . فالقاص لا يستطيع أن يخرجَ من تشكيلِ الحدث والشخصية لأنهما جوهريان في هذا النوع ، لكن تأتي إضافاته في أسلوبه واختياراته للشخوص والأحداث وزوايا تشكيلها..

✤ هل يمتلك الكاتب العربي اليوم خصوصية في الكتابة بعيداً عن الموروث وتأثيرات الثقافة ؟

❈ الموروث هو جزءٌ من الكتابة ، فاللغة الأدبية كائنٌ تاريخي، وأي لفظ له سيرورة طويلة، وأي نوع له تجربته الخصوصية ، فالكاتب يقفُ عليها حين يبدأ، لكن خصوصية الكتابة عملية راجعة للكاتب نفسه، أي كيف يستفيد ويستثمر الموروث ويطوعه لعصره ولغته الخاصة به، وليس الأمر يتعلقُ بموروثهِ القومي فقط بل الأمر يتعداه للموروث الإنساني الواسع. .

فنحن ورثنا قصة معينة من القدماء لكن على ضوء العصر طوعناها شكلاً ومضموناً لعمليات جديدة .

ويظل التراث القومي معيناً لا ينضب للإبداع والتأثر والتجاوز، مثل الثقافة العالمية كذلك .

✤ للرواية اليوم أهمية جوهرية مؤثرة في زمننا الإبداعي حتى حتى أن البعضَ أطلق عليه زمن الرواية ، فما رأيك في الجيل الجديد والحامل لتصورات مغايرة في الكتابة والنقد الروائي ؟

❈ كلُ نوع أدبي يحملُ أهمية جوهرية ، فلا يوجد نوع مختص بدم أزرق . لقد كان النوع القصصي ذا قيمة كبيرة للبشرية دائماً ، ولكن ما حدث في العصر الحديث أن النوع القصصي تداخل مع وعي جديد ، وعي قراءة الحياة بشكل موضوعي ، فراح يتغلغلُ تحليلياً في مشكلات الإنسان ، عبر أساليب فنية كثيرة ، وعبر بنيته الفنية التي أتاحت له هذا التغلغل ، وهذا الجانب جعل الرواية تغدو شريكة فكر ومتعة ، كما أن النوع القصصي توسع بشكل هائل في الدراما التلفزيونية وفي الفيلم الخ.. وهذا كله جعل إنتاج الرواية يتعاظم بشكل لم يسبق له مثيل .

وحول الجيل الجديد وكتابته للرواية فقد سبق لي أن كتبت عن أعمال الجيل الجديد في مجلة (كلمات) وفي الصحافة العربية، وهو بحث عن الرواية في الجزيرة العربية ، وقد لاحظت أن بعض الشباب يتوجه نحو نسخ التجربة العربية في خارج الجزيرة، والبعض يتوجه للإثارة والكتابة عن موضوعات حساسة دون بناء محكم، والنادر من يتجه للحفر في الواقع وللتعب في صياغة المعمار الفني. لحسن الحظ بعض كتابنا الشباب البحريني صار يتوجه للحياة الشعبية ويغرفُ منها موضوعاته وهذا ما جعل مثل هذه النماذج النادرة للأسف تحقق عملية نمو للرواية المحلية خاصة لدى فريد رمضان وجمال الخياط .

الأول لجأ في روايته الأخيرة (السوافح.. ماء النعيم) إلى بذور البناء الملحمي، حيث نجد اتساع الشبكة الشخوصية التي تتراوح من العراق إلى البحرين، في نسيج متنامٍ يجمع هذه الشخصيات الشعبية ويكشفُ صراعاتها ونفسياتها المتضادة. فريد لديه الأسلوب الواقعي (المحفوظي) الذي يشكل بنية موضوعية وينميها في التضاريس الاجتماعية اليومية ، بينما جمال يتوجه نحو المنولوجات الداخلية للشخصيات ، ويطلق طاقتها على الذكرى والتأمل والصراع، فتأتي التضاريس من دواخل هذه الشخوص المتشظية .

بطبيعة الحال الكاتب يصنعُ بناءه عبر سنوات طويلة، فما لدى الشباب الآن بذور قابلة للنمو في اتجاهات شتى لأن الزمن الكتابي يضيف إليها .

✤ الرواية هي عالمٌ حافلٌ بالصراع والمتناقضات :

فكيف ننظر للسيرة الذاتية من هذا المنظور ؟ وهي التي تمثل مفردة من مفردات عديدة للرواية ؟

ــ وماذا أضافت السيرة للمنجز السردي للرواية ؟

ــ ولماذا يلجأ الكاتب لكتابة التاريخ الذاتي ؟

❈ هذه الأسئلة الفرعية كلها في الواقع تدور في سؤال واحد هو ما علاقة الرواية بالسيرة الشخصية ؟

لا يوجد روائي لا يجعل سيرته مصدراً أساسياً لأعماله الروائية. إننا نجد إن روائياً بحاراً يكتب روايات عن الحيتان وصيدها. نجد روائياً آخر عاش حياة طويلة من التشرد فتغدو العديد من رواياته مشاهد من الترحال ومعاناة أهل القاع. هناك روائيون آخرون يحجبون حيواتهم الشخصية لأنها عادية ليس فيها ما هو مثير روائياً .

فالسيرة مصدر للرواية لكنها ليست رواية، فهي مادة خام ، ومرتبطة بحيثيات الحياة المباشرة اليومية، في حين أن الرواية تنزع للارتفاع عن هذه المباشرة، لأنها غوص إلى الأعمق، ولكن الغوص يعتمد على الأدوات الفكرية – الفنية للكاتب المتداخلة ، فالبعض لا يستطيع أن يرتفع عن سيرته لأنه لا يمتلك قدرة تعميم فنية .

ثمة كتاب كبار نجد أن سيرهم لا تقل قيمة عن رواياتهم، مثلما فعل نيكوس كازانتزاكيس في (تقرير إلى غريكو )، فجمع بين قدرة روائية كبيرة و سيرة ذاتية نارية ، لأن نيكوس عاش حياة فكرية خصبة وتجربة اجتماعية ثرة (وطنية– صوفية)، فتبدو سيرته ورواياته مثل أساطير الإغريق مواطنيه. ويبدو لي هنا أن حياة الروائي غدت أكبر من رواياته التخيلية، فتغدو الحياة أكثر روعة وعمقاً من تلك، ربما بسبب طابع استثنائي فيها وامتلائها بالمغامرات والأحداث الجسام وبطريقة الكاتب الفذة في عرضها .

أما حين تكون حياة الروائي عادية مثل نجيب محفوظ فإنه لا يستطيع أن يكتبها إلا كظلال ونفحات كما فعل في (أصداء السيرة الذاتية).

✤ نهتم كثيراً بقراءة الرواية المترجمة، كما اهتم الغرب بقراءة الأدب العربي القديم ((ألف ليلة وليلة مثلاً))

ــ هل يقرأ الغرب النتاج الأدبي الحالي؟ وهل هناك معوقات لوصول الأدب العربي للغرب؟

❈ إن الغرب يقرأ بعض الأعمال العربية المشهورة وبالتالي لا يستطيع قراءة الرواية العربية الواسعة الضخمة. وهي عادة تــُترجم لعلاقات خاصة أو لدور البلد وأهميته في المنطقة، أي هي نتاج عوامل سياسية غالباً ، لكن الغربلة الفنية تستغرقُ قروناً، وهذا ما حدث حتى للرواية الغربية نفسها في بلدانها ، فلكي تصبح رواية (دون كيشوت) مَعلمَاً روائياً ريادياً احتاجت إلى ثلاثة قرون .

وغالباً ما تأخذ العوامل الثانوية دورها في الاتصال الثقافي بين الأمم، فنجد بعض الروايات تــُترجم بكثرة، نظراً لعدم إطلاع المترجمين على حشود الروايات العربية، أو لأنها تتكلم عن الغرب، ولا يحدث حتى في النقد العربي ذلك التمييز العميق، والنقاد والمترجمون مهتمون بعوامل الوطنية والصداقة والحزبية وغيرها من العوامل الجانبية في الأدب، ولكن الزمن ينفي ويغربل هذه العوامل، وتتوجه عمليات الأصطفاء التاريخي إلى ترشيح أعمال بعينها وتصعدُها عبر الأجيال .

نجد (والتر سكوت) الروائي البريطاني لم تكن روايته التاريخية تمثل في نظر معاصريه سوى مغامرات فجة ، لكن النقاد الكبار وجدوا فيها بعد حقبة طويلة أنها ذات سمات إبداعية عبقرية ! ( راجعي بهذا الصدد كتاب الرواية التاريخية لجورج لوكاش ) .

✤ ما تصورك الشخصي لكتابة الرواية اليوم ؟

❈ غدت الرواية بالنسبة لي أهم جانب كتابي، فهي تعيشُ في البؤرة، وحتى كتابة الأبحاث كانت غالباً للبحث عن جوانب جديدة تحفرُ في الرواية، فقد أردتُ أن أكتبَ روايات عن التاريخ العربي قبل عقد فرحتُ أدرس جوانب من التراث، جعلتني أصنع كتاباً حولها. وحين أنهيت هذا الكتاب المؤلف من أربعة أجزاء توجهت ثانية لتلك الروايات التاريخية ولكن الفرق كبير بين تخطيطات ما قبل الدراسة وما بعدها، فقد وقفتُ على قواعد من فهم موضوعي للأجواء الروائية، فكتبتُ بعدها عن الشهداء الكبار في الإسلام والذين يمثل عصرهم أكثر العصور دراماتيكية ، وعصر الانتقال من الحلم الجماعي إلى التفكك والمآسي ..

هكذا تغدو الرواية مدار الحياة الكتابية . .

✤ ماذا يعني لك كل :

❈ – اليوم العالمي للشعر هو تذكير بالجمال والفتنة والدهشة في زمن مضاد، يحاول تكريس القبح ، وهو نوع من المقاومة المتوهجة. .هو احتفاء بالنتاج وليس اهتماماً شخصياً، لأن ما يهمنا هو تكريس البناء الثقافي الفاعل والمغير للحياة، ويغدو الاحتفاء بالنتاج خلق مشاركة جماهيرية وعمليات نقد وتحليل، وما يمكن أن يثري الحياة الأدبية عامة.كما قلت لكِ هي عملية اهتمام بالإنتاج الوطني وترسيخه ودعوة المنتجين الثقافيين للمزيد من العمل .نتاج جيل الشباب هو أعمال جديدة وبحث مختلف في زمن مختلف ، والخوف أن يكرر هذا الجيل الأشكال الخارجية للجيل السابق بدلاً من أن يبحث عن صوته الخاص ، ويحفر في واقعه الذي اختلف عن واقع الأجيال الماضية .القصة والرواية في البحرين في حالة إنتاج مستمرة ، وثمة نقلة نوعية فيها عن بلدان المنطقة الأخرى ، لأن قضايانا وصراعاتنا أكثر تبلوراً، وغدت عملية إصدار الرواية تتم على مستوى جيلين بل ربما ثلاثة ، مما يعبر عن تجاوز الرواية مرحلة التقطع والندرة وعدم وضوح السمات .هي كما قلتُ لك هي عملية حفر في جذور الواقع والثقافة ، وهذه ربما حتى تؤدي بالنقد للفلسفة كما اهتممت في كتابي الأخير (نجيب محفوظ من الرواية التاريخية إلى الرواية الفلسفية) بجوانب الوعي الفلسفي لدى الروائي الراحل، دون أن تتحول الدراسة إلى بحث في المقولات فنحن كروائيين نركز على إبداع الصورة أكثر من البحث في المفاهيم المجردة.

ـــــــــــ

فاطمة المحسن هي كاتبة وناقدة عراقية. كانت عضوة في الحزب الشيوعي العراقي، وعملت محررة بجريدة طريق الشعب التابعة للحزب، واعتقلت أثناء حملات اضطهاد الشيوعيين في عهد صدام حسين، ثم هربت إلى إيران ثم أقامت في لبنان وسوري…

November 20, 2023

قصـــــــصٌ قصـــــــــيرةٌ ــ عبدالله خليفة

1 ــ أنا وأمي

2 ــ الدرب

3 ــ اطياف

4 ــ اعلام على الماء

5 ــ الاحجار

6 ــ البائع والكلب

7 ــ الحارس

8 ــ الحب هو الحب

9 ــ الحي والميت

10 ــ الصورة

11 ــ الخروج

12 ــ الطائر

13 ــ الطائر الاصفر

14 ــ الغرباء

15 ــ الفتاة والامير

16 ــ اللقاء

17 ــ المقامة الاولى من مقامات الشيخ معيوف

18 ــ الموت حبا

19 ــ اماة .. اين انت؟

20 ــ امراة

21 ــ انهم يهزون الارض!

22 ــ باب البحر

23 ــ تحقيق

24 ــ دهشة الساحر

25 ــ رؤيا

26 ــ رجب وامينة

27 ــ سهرة

28 ــ سيد الضريح

29 ــ عالية

30 ــ كبكب الخليج الاخير

31 ــ لعبة الرمل

32 ــ معصومة وجلنار

33 ــ مقامة التلفزيون

34 ــ مقامة المسرح

35 ــ نجمة الخليج

36 ــ وتر في الليل المقطوع

37 ــ ياقوت

38 ــ اذا اردت ان تكون حمارا

39 ــ علي بابا واللصوص

40 ــ لعبة الرمل

41 ــ الدرب

42 ــ خميس

43 ــ الاصنام

44 ــ عند التلال

45 ــ طائران فوق عرش النار

46ــ ناشــرٌ ومنشــورٌ

47 ــ العــَلَم

48 ــ أنشودة الصقر

49 ــ غليان ُالمياه

50 ـــ الام والموت

51 ـــ البركان

52 ـــ الجــــد

53 ـــ الــــــرمل والحــــــجر

54 ـــ السـفــــــر

55 ـــ الطريق إلى الحج

56 ـــ الطوفان

57 ـــ العوسج

58 ـــ القبــــــــــــــ حفار ـــــــــــــــــــور

59 ـــ النفق

60 ـــ الوجــــــــه

61 ـــ حادثة تحت المطر

62 ـــ طريق النبع

63 ـــ على أجنحة الرماد

64 ـــ يقظة غريبة

65 ـــ إعدام مؤلف

November 14, 2023

عدم فهم قوانين النضال

لماذا استطاعت النبوة ورموزها التحويلية وصلاح الدين الأيوبي تحقيق انتصارات وتحرير المنطقة؟

لماذا فشلت الحركات المذهبية والقومية والماركسية في صنع التحرير؟

ولماذا نجحت النبوة ورموزها وصلاح الدين الأيوبي؟

لقدرتها على فهم التناقض الرئيسي وتجنب الدخول في صراعات ثانوية.

كان الإسلام التأسيسي قد طرح الوحدة ورفض الدخول في صراعات مع ملأ قريش، وحين هـُزم ملأ قريش عبر سلاح التوحيد، تـُرك هذا الملأ في أعماله التجارية والاجتماعية واستفاد منها لتطوير عملية التحرير للبلاد العربية من الاحتلالات المختلفة.

ولماذا كان صلاح الدين أذكى من التنظيمات القومية واليسارية على بعده الكبير عن العصر الحديث وإمكانيته المعرفية والصناعية؟

لحدسه السياسي المرهف بموقع التناقض الرئيسي، الذي يجب أن توجه كل القدرات السكانية والحربية ضده، أي بتوجيه القوى العربية الإسلامية ضد العدو المحتل لفلسطين.

تجميعُ كل القوى وتوحيد الصفوف واستثمار كل الإمكانات القليلة المحدودة في الصفوف العربية المختلفة، وتشكيل حربة منها ضد الغزاة هو سر الإسلام وموجات التحرر الوطنية التي أحدثت نقلة وليس تمزقات وحروباً داخلية وأهلية استنزفت الأجساد والعقول والموارد.

وحتى بعد انتهاء عملية الاستقلال الشكلية المعاصرة فإن الاستعمار لم ينته، والصهيونية ظلت تعربد في الأرض والسماء، فمن الذي ساعدهما بشكل مباشر وغير مباشر؟

أليست هي السياسات العربية المزايدة والتقسيمية؟

لماذا استطاع أولئك البسطاء السلف من الاقتراب من جوهر العملية السياسية المركبة بأدوات وعيهم في زمن شديد التخلف؟

كان التوحيد في بؤرة نشاطهم وتجميع كل الطاقات الممكنة، ومصالح الأغلبية في برنامجهم غير المسيس بالطريقة العصرية، لكنها متوارية تحت الكلمات الدينية البسيطة، وفيما بعد حين تشكلت الطوائف بسبب صراعات اجتماعية وقومية لم تـُفهم ولم تـُؤخذ بعين الاعتبار لدى الأجيال التالية من العرب والمسلمين، فكان الارتكاز على الأغلبية الطوائفية القادرة على إيجاد أكبر توحد في الصفوف العربية الإسلامية المواجهة للحملات الصليبية والاستعمارية فيما بعد.

وفي زمن العلمانية والديمقراطية والعقلانية التي تجلت في قوى الأحزاب النهضوية المستندة كذلك إلى قوى الطوائف المؤيدة لعمليات التحرر حدثت الثورات الوطنية التوحيدية، وتحررت الدول العربية والإسلامية.

لم تكن سمات الحداثة تلك سوى محاولة لعدم بعث الصراعات المذهبية والدينية على حساب التوحد، فالعملية السياسية التحررية وكذلك التنموية تتطلب أكبر رقعة سكانية متآزرة، وهذا لا يمنع الاختلاف الاجتماعي، اختلاف المصالح بين المجموعات الاجتماعية المختلفة، ومراعاة مصالح الأغلبية، والتوفيق بين مطالب التنمية ومطالب الجمهور العريض بالعمل والسكن والتعليم، ولا يمنع أن تكون لها مذاهبها وأديانها الخاصة المقدرة.

لكن الصراعات الاجتماعية لا تكون على حساب مواجهة التناقض الرئيسي، ولا تكون تفجيراً للصفوف الداخلية، على حساب السكوت عن الغزو الخارجي.

لكن الجماعات السياسية التي نشأت بقوة مؤخراً غرقت في تفجير الصراعات الداخلية، ثم تفاجأ في كل لحظة انعطافية بأنها خارج التاريخ، وعاجزة عن رد أي غزو، لأنها كانت مشغولة بسياسات التفريق لا بسياسات التوحيد.

إن منزلقات الصراعات القومية والدينية نفسها التي شلت القوى العربية خلال قرون تستعاد.

من هنا ينبغي أن تبحث مؤتمرات القمة العربية والإسلامية هذه المسائل المحورية، وتتبنى أجندة المعاصرة السياسية الراهنة، لتوحيد العرب والمسلمين على ثوابت النضال العامة.

لا توجد أنظمة فكرية

لم توجد أنظمة بوذية ولا مسيحية ولا إسلامية ولا اشتراكية وشيوعية.

وخاصة في زمننا الراهن فإن كل الدول تتجه إلى أشكال من الرأسمالية، أي أن المصالح الخاصة، وسيطرة كبار الأغنياء، هي ملامح العصر الحديث خاصة.

كان في الأديان محاولة لتجنب بعض الأنظمة التي كانت ضرورية، بمعنى أنها كانت حتمية وجزءا من الضرورات الموضوعية للتطور، مثلما حاولت المسيحية أن تكون بديلاً عن العبودية بتكوين مجتمع أبوي.

ومثلما كان حال الإسلام بمحاولة التخفيف من العبودية وتجنب سبيل الإقطاع، من دون أن يحدث ذلك، وأسباب هذا تعود كذلك للظروف الموضوعية، لجذور التاريخ، وسيطرة الدول والأسر على الملكيات العامة.

وكان الطريق الاشتراكي في الشرق هو سيطرة الدول الشمولية على الاقتصاد ليتضح في النهاية بعد ضباب كثيف من الدعاية بروز الرأسماليات الحكومية المتنفذة وطبقاتها السفلى من المافيا.

مثلها مثل الطريق القومي العربي للاشتراكية أو للوحدة والحرية والاشتراكية، ومثلها مثل الطريق الإسلامي، كلها دعوات شمولية استبدادية للسيطرة على الجمهور الفقير خاصة واستخدامه في عمليات سياسية لكي تصعد عائلات خاصة وقيادات سياسية متحكمة.

إن الضحية هو الجمهور الذي ينزلق في صراعات مموهة بلافتات وشعارات وهو الذي يخسر خاصة في عمليات سياسية تتسم بالعنف.

كان الطريق الصحيح للجمهور في العصر الحديث هو أن يتمسك بمصالحه المباشرة، بتأسيس نقاباته وجماعاته التعاونية ودعم العمليات الديمقراطية والتصويت للمرشحين الأقرب إلى مصالحه، والذين يخدمون رزقه وحريته.

لا توجد دولة العائلة والقبيلة والحزب والوطن الواحد والأسرة الواحدة، ودولة المقاومة، ودولة التحرير، توجد دول كبار الأغنياء المسيطرين في كل الدول!

القوى الاجتماعية تعملُ لمصالحها كلٌ في مستواه، وكلُ سمكةٍ لها بحرها الخاص، والطبقات الشعبية الفقيرة المعوزة المحتاجة لكل بنت وولد، ولكل قرش، ما أكثر ما خـُدعت عبر المذهب والدين والقومية والاشتراكية!

كان يطلب منها دائماً التضحيات من مختلف الأنواع، وهي تضحي، ولكن الطالبين يتوجهون لمصالحهم الخاصة، والارتفاع في سلم العيش، ويرسلون أبناءهم لأحسن الجامعات، في حين أن أولاد الفقراء يذهبون للمحارق القومية والدينية!

هذه الأفكار تعلمتها الجماهير العربية في السنوات الأخيرة، ولم تعد تعبأ بالشعارات والمظاهرات، رغم تعاطفها مع المظلومين والمقموعين وضحايا الحروب والاضطهاد، فأي رد على عدوان يأتي بالعمل، وزعماء الدول لا يريدون التضحيات، بل يحملها بعضُهم لبعض المناطق ولبعض المبتلين بقيادات التعصب والرعونة.

لم تمت مشاعر الجمهور القومية والإنسانية والدينية، لكن كذبة الشعارات ومشروعات الأنظمة للمزيد من الاحتفاظ بالسلطات والمتاجرة بالشعارات الدينية والقومية، لم تعد تخدع إلا بعض الشباب قليلي التجرية والمتحمسين من دون تبصر.

لكن الجمهور بدأ يدرك ما هو العمل النقابي، وما هي الإضرابات العقلانية المفيدة، وما هي أهمية المشاركة في الحفاظ على البيئة والصراع ضد التلوث والاستغلال والتسلط على الملكية العامة، فالناس تريد نتائج مباشرة على ظروفها.

والذين يقولون إن صناديق الانتخاب والاقتراع ليس لها فائدة فالجمهور يتبع قياداته، وهذا صحيح ويمكن أن يدوم لسنوات، لكن الجمهور يتعلم مبادئ الديمقراطية التي أخذت عدة قرون في الغرب وبعض الشرق الآن، وهو بلا كوادر موضوعية أمينة تعلمه ما هو الصح وما هو الخطأ، ليست عنده قيادات تذهب لمجالسه وأزقته والشركات التي يعمل فيها لتقول له ما هي فائدة صوته الواحد لقضية تطور عياله!

نفس القوى المهيمنة طوال التاريخ لا تزال تحكم التاريخ، تجند الناس والأميين من أجل مصالحها، تطلق شعارات عامة دينية وقومية غامضة مجردة، لكي تؤجج العاطفة وتعمي العقل، لكي تظل الكراسي لأصحاب الكراسي!

يقولون له إننا نعمل من أجل (النظام الإسلامي)، وهو لا يعرف ما هو النظام الإسلامي، فقد عاش على الشعارات المؤججة لهذا الهدف الغامض، وهو لا يعرف أنهم يقصدون صعودهم السياسي من خلال صوته، فهم المعبرون عن فئات وسطى غنية، ولا يعرفون ما هي ظروف المصنع الصعبة التي يعيش فيها هو، وضنك العيش في منزله المؤجر أو المُباع بأثمان عالية أكثر من قيمته بثلاث أو أربع مرات من قبل (شركة) الإسكان الحكومية أو من الشركات الخاصة، ولم يعانوا في شقق الازدحام والفقر والملابس المعصورة الرطبة على البلكونات، وماذا يعني تدفق العمالة المهاجرة على أجوره وضعف فرص أولاده وبناته، وتكمل الأجهزة الحكومية من جهة أخرى هذا الغموض السياسي، بأن تصبح مطالب الفقراء في عالم الغيب، تذوبها الماكينة المفتتة للمطالب إلى ذرات، ويبتلعها النسيانُ وتـُلغى بدعوى الميزانية والأزمة المالية التي أثرت على الدخل الوطني، كما تقول في خطاب، في حين انها تقول في خطاب آخر إن الاقتصاد الوطني راسخ ومتين!

الإنسان الفقير ينتقل من المؤسسة الدينية ويسمع كلاماً حماسياً ويعتقد ان ذلك سوف يجري في السياسة والبرلمان، وأن هؤلاء أصحاب ذمة، وأنه سوف يعود لبيته فيراه قد تغير، وأن فرصاً جيدة لتعليم ابنائه سوف تظهر، وسوف يصبحون مهندسين وتقنيين، لكنه بعد فترة يجدهم في الشوارع عاطلين، أو متسكعين أو فوضويين!

ولهذا يحتاج الإنسان الفقير غير المعبر سياسياً إلى أناس يعملون من أجل مصلحته، ولهذا عليه أن يحاسب نائبه، ويحضر ندواته، ويسمع ما يقول ولماذا عجز عن تحسين معاشه وظروفه، وأن يبحث عن نائب أفضل في المرة القادمة ويراقبه كذلك، وأن يشارك في النقابات من أجل تغيير أجوره، ويسأل هذه النقابات الصامتة عن هذا السكوت المريب لتغيير أجوره، ويحاسبها ويطالب بتغيير مثل هذه الإدارات العاجزة ولا يهمه اللافتات التي ترفعها بل يهمه ما تقوم به عملياً، أما شيخ الدين فهو لفهم مذهبه وحسن تطبيقه والمشاركة في العبادات العامة.

إذا كان النواب أو رؤساء النقابات والبلديات والجمعيات التعاونية لا ينفذون عمليات تغيير وضعه، وهم الذين تصدوا له، فيجب أن يغيرهم، وأن يرتقي هو نفسه للمشاركة والحضور والمتابعة.

فلنضع جانباً الشعارات العامة والكلام عن القومية والدين والإنسانية في القضايا المعيشية المباشرة، وفي العمل السياسي المتوجه للبرلمان والنقابات، فالكلام الدعائي لا يغني ولا يسمن الأطفال، بل نريد أفعالاً.

الجنة والملكية العامة

تشيرُ قصة الجنة إلى الملكية العامة التي ظهرتْ في الشرق في الأزمنةِ القديمة المغلفةِ بالغموض والاستبداد، وقد كانت جنة زراعية، حيث لم تستطعْ الحرفُ والصناعاتُ أن تظهرَ على مسرح التاريخ بشكلٍ مؤثرٍ في مجالِ الوعي والتخييلِ القصصي الناسج للتاريخ ومصائر البشر وقتذاك.

هي ترميزٌ للملكيةِ العامة وما حولها من قوى سياسية مؤثرة، ولأنها ملكية عامة مخصصة للكادحين من البشر الذين زرعوها وسقوها ونظموها، فقد كانت لهم، مخصصة لعيشِهم وحاجاتهم، لم يكن أحدٌ ينازعهم فيها.

في مستوى المادة الواقعية اليومية وقتذاك، كان البستان والمزرعة والحقل هي السائدة من الإنتاج، وهي التي تنشىءُ القصورَ والبيوتَ والامبراطوريات الحاكمة، والتي تسعى لها هذه في ختام الصراعات والحروب.

أما نقيضها (جهنم) فهي الصورة المضادة، المُنتزعة مما كان يجرى من حرق للأشياء الفاسدة المُلقاة من مدينة القدس، وحين تـُحرق تلك الأشياء يكون لها تأثير وأدخنة، وصور في أذهان البشر، عما يجب تطهيره في نفوسهم، وعن الأوبئة والشخصيات الشريرة التي يجب تعذيبها مثلما يجرى للمادة الفاسدة في المدينة حتى تتطهر وتكون أنظف وأنقى.

كانت صورُ الثعبان والحية والشيطان المتسلل للجنة على مستوى التعبير الفني، هي مجموعة من الرموز المتعددة، ومن أهم معانيها قوة الثقافة وقدرتها على إيجاد التحول والتحدي للسلطاتِ المسيطرة على الثروة العامة، سواءً كانت هذه الثروة أشجاراً مولدة للخير والطعام، أو قوى فكرية عامة يغدو فهمها وتفسيرها مادة جديدة للتحول في المجتمع والتاريخ.

هي قوة التحدي وهي تدخلُ في الملكية العامة المُسيطر عليها، فتكشفُ العري الاجتماعي والفساد، وهي محاولة الكادحين للاقتراب من السلطة المسيطرة، وتحديهم لها ومماثلتهم لمكانتها الرفيعة.

إن الكادحين ويمثلهم آدم وحواء هم من مادة الطين والأرض، هم سلالة العاملين، الأرضيين، الذين عاشوا في فترة من التوحد في الجنة، حين كانت لهم، حين كانت جزءًا من ثمار عملهم، وفجأة من دون أن يعلموا لماذا وكيف تصيرُ غريبة عنهم، مضادة لوجودهم، ملغية لرفعتهم نازلة بهم إلى أسفل سافلين؟

وفي كل ملكية عامة سواء كانت بستاناً أو شركات عامة نفطية أو فوسفاتية أو اتصالية، تغدو باسم الكادحين، ومن أجلهم، ولرفعة وتقدم الوطن، ثم تغدو للملاك الخاصين، ويُطرد العاملون منها، بالفصل، أو بالبقاء الرمزي.

الذي يحولُ الوضعَ في الجنة من النعيم إلى البؤس هو الأفكار، هو عملية الاكتشاف، هو قوة تحدي الفقراء للمُلاك ومحاولتهم أن يفهموا ويكشفوا العري الاجتماعي، وألا يكونوا هامشيين أو أن يتم إلغاؤهم بطردٍ وفصلٍ وتغييبٍ عن تاريخ الإنتاج، فهم صناع الجنة لكن تمت إزالة ملكيتهم لها.

إن الأفكارَ بكلِ رموزها من تكوينِ قصص وأشعار وأبحاث هي شجرة الخلود، بما تضفيه على الإنسانية من خير وتقدم، وقد تم تخصيصها في عُرف مُلاك البستان الاستغلاليين لهم من دون غيرهم، وألا يتم الاقتراب منها، وألا يأخذ البشر العاملون الفانون الهامشيون من نورِها وثمارِها، لكي يظلوا فانين وعابرين غير خالدين غير ملتحقين بالعظمة.

المعرفة تعطيهم الخلودَ والبقاء، واستمرارهم في الجهل يبقيهم في التاريخ العابر، والطينُ يبقى طيناً، والجهلة لا يقبسون من الحكمة والمعرفة، ويستمرون جماداً.

تحولهم للألوهية، أي للخلود، يفترض صعودهم للمعرفة، وصناعتهم للتحدي، ولجعلهم البستان ملكية عامة حقيقية، وهذا يرفعهم من مادة الطين، من كونهم مجرد أدوات، ومن كونهم أشياء في صناعة البستان، إلى كونهم مالكين، وإلى كونهم نوراً، وصيرورتهم بشراً من رفعة وسمو وليس فقط وجوداً غائباً متخدراً.

لكن في التاريخ القديم ليس ثمة إمكانية لكي يظل آدم وحواء مالكين لبستانهما، وهما رمزا البشر العاملة، العادية، المتعددة المستويات بين ذكور وإناث، فيسقطان في حركة التاريخ الحقيقية من الملكية إلى البستان، إلى العمل الأبدي فيه، ويترنحان من القمة للسفح، ويعانيان كل المعاناة في العمل المرير والعيش والولادة والبناء.

في وجودهما على أرض ما بعد الجنة، ما بعد الملكية العامة، بداية لتاريخ العمل القسري الكريه وهيمنة الاستغلال وظهور الحكومات وأدوات القمع وكل تاريخ الاضطهاد.

ليس تاريخ الجنة تاريخا خياليا بل هو عصارة لتاريخ البشرية في زمن الملكية العامة، وصدى تصويري ترميزي له، ثم يُستعاد كحلم، ويوظف في الأمثولات والحكايات والقصص الدينية والأنظمة السياسية والنظرات الذكورية الاضطهادية لجنس النساء، ولأفكار الخلود والعقاب والتطوير الأخلاقي للبشر.

وعي مرهف بالوحدة

مهما اعتمد المذهبيون السياسيون على الجحافل ومهما جاءت من الأرض أو من الفضاء، من الواقع أو من السحر، فإنهم لن يغيروا بوصة من الواقع.

في زمن التدفق الثوري أو المحافظ ومهما جاء من عواصم متعددة، فهو مرهون بزمن النفط، ودخول الحكومات السياسية الشمولية، التي تتراجع في تمثيلها للجمهور أو في تحصيها لفواتير البترول. في زمن الصعود كانت العواطف المتأججة التي تحلم بالتغيير الكاسح، وتستند إلى معرفةٍ مبسطة بالحياة، وهذا كان مثل الموجات السابقة الدينية المحافظة والليبرالية المستوردة، والشيوعية، والقومية والبعث، تنشأ من قوة مركز سواءً كان في موسكو أو القاهرة أو بغداد أو دمشق، ثم يدخل المركزُ في أزمةِ الصرف المالي، كما هو الحال الآن في مراكز الصرف البترولي. والصرف المالي هو القضية الكبيرة فانتبهوا. وكانت البحرين الأولى الكبرى تمتدُ من البصرة حتى عُمان، ولو كانت الآن موجودة لحازت أكبر الآبار في الكرة الأرضية، ولكنه عدم المعرفة والتضحيات المجانية، فانكمشت البحرين الكبرى حتى صارت محارة صغيرة في الخليج. ولكن هل نسمح بذوبان البحرين الصغيرة في المياه المالحة؟ حتى لو حدثت عشر انتفاضات طائفية وألف مظاهرة مذهبية فلن تغير بوصة من الأرض. صراخٌ يذوب في المستحيل وكلام يتبخر وتبقى الأرض ممتنعة.

عودوا إلى الوطن والإسلام الموحد ومحبة أهل البيت.

لدينا بيتٌ صغيرٌ وصارت كلُ حجرة تتصارع مع الحجرة الأخرى. كان البحرينيون الوطنيون الفقراء البسطاء يواجهون اللواري البريطانية، ولن تعرف الدم المسكوب وقتذاك لمن يعود، وأي من يرفع راية مذهبية يُضرب بالحذاء، وكانت الامبراطورية البريطانية لا يغيب عنها الظلام، فكيف يستطيع الشعبُ الصغير أن ينتزع حريته ويحقق استقلاله لو كان وجودكم موجوداً؟ تراجعوا عن هذه المصايد المذهبية السياسية التي سجنتم فيها أنفسكم، عودوا إلى الوطن الواحد. استقيلوا من هذه الزنازين وعودوا للوطن الواحد والشعب الواحد ومحبة البيت.

والبيت صار محارة صغيرة في الخليج تكاد أن تذوب من كثرة الأجانب والغرباء. كانت لنا إمبراطورية لا يغيب عنها الزيت. كانت البحرين امبراطورية فتقلصت واقتصرت على نقطة وعلى مجد قديم، والآن وزيتها قليل وناضب وأسعاره تتدهور، فأي مصير يتنظرنا؟

ليس لكم سوى العودة للوطن، منفيين كنتم خارجه وداخله، ففكوا الارتباط وعانقوا الأهل والوطن كله. المراكز تترنح اليوم أو غداً، والأهل في العراق فك أغلبهم الارتباط، وجعلوا المصلحة العراقية الوطنية فوق كل شيء. والقاعدة ليست أملاً، ولا مستقبلاً، ففي بضع سنين تتلاشى. الحشودُ تتدفق علينا من كل صوب، تذوبنا، وليس لنا سوى كلمتنا الوطنية ووحدتنا، ندافع بها عن رزقنا، وأرضنا، ولن تعرفك المراكز حين تقرر وحين تسقط وحين تتأزم.

لم يبق من البحرين الكبرى سوى قارب صغير يجدف بأشرعة أوال. الماضي انتهى وتاريخ الثورات المذهبية التي تحولت إلى ثورات مضادة للشعوب انتهى، ويكاد. فجدفوا بالزورق صوب البحرين، صوب الوطن، وانسوا التواريخ الطائفية. نحن نكاد أن نتلاشى.

نحن نكاد أن نفقد اللغة العربية. البحرين بمجدها العظيم الممتد في القرآن والتاريخ ذهبت بسبب المغامرات السياسية. نحن نغرق بالسيارات والتلوث والغرباء.

والقوى مشغولة بالطوائف ومعاركها الوهمية، وتقدمُ رجالَ الدين المتخصصين في الفقه ليديروا الصراع حول البترول والأجور والمصانع، والتلوث والضرائب وهم لا يعرفون شيئاً من ذلك. يضيعون علينا عدة سنوات ثمينة حين كانت أسعار النفط مرتفعة ويزيدون الصراع الجانبي حين ينخفض النفط والمشكلة ليست فيهم، فهم نتاج موجة مذهبية، لم تتخصص في اقتصاد وبيئة وعلوم، وعندهم أن رجل الدين يعرف كلَ شيء ويفتي في كل شيء.

وهم يُغرقون الزورق الأخير من قافلة البحرين الأولى والكبيرة التي غرفت من كل مذاهب التمرد. هذا لديه مجداف يقود لليمين. وهذا لديه مجداف يضربُ في اليسار. هذا يتوجه للضفة الشرقية. وذاك يتوجه للضفة الغربية. وينحرفون عن الجهة الأصلية، جهة البحرين، وأهلها، عن البحرين التي تذوب مثل قطعة سكر في الخليج. فلماذا لا تتوحد المجاديف؟ الحلوة التي خطفها قراصنة الشرق والغرب ومركبها يغرق. ارحمونا وتخلوا عن زنزاناتكم الطائفية.

ارحمونا وتذكروا اننا نغرق في الأسعار والبطالة والعمالة الأجنبية السائدة والتجنيس والتخسيس الاقتصادي وازدحام المرور والتلوث وسلاحف الوزارات الحكومية. لكم تاريخكم الكبير في الوطن، به تعرفون، وبه تزدهرون، والمراكز الخارجية لا تعرفكم ثم تتغير كما تغيرت موسكو والقاهرة وبغداد ودمشق. إن العواصم لا تعرف سوى مصالحها.

لا يختلف فريق الحورة عن فريق الحمام. كلاهما اتحدا في الفقر والبحر وحب الوطن. وصار كلاهما آثارا. بسيوف موحدة أزال البحرينيون الاستعمار البرتغالي، وبحجارة صغيرة طرد البحرينيون المتحدون الاستعمار البريطاني. وبدولة وطنية متوحدة نستطيع إقامة مجتمع يتجاوز بإمكانياته العلمية المنطقة الخليجية. ليس ثمة وقت والتأخير يعني التوحد بالشعوب المندثرة.