عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 29

October 5, 2023

عبدالله خليفة – الأعمال القصصية – المجلد السابع – دار نينوى

عبدالله خليفة – الأعمال الروائية – المجلد السادس – دار نينوى

عبدالله خليفة – الأعمال النقدية – المجلد الخامس – دار نينوى

تحدياتُ العلمانية البحرينية

حين يرحل المناضلُ العجوزُ* ربما نؤجلُ البحثَ في تاريخه كله الآن، ونتذكرُ لحظةً مفصليةً مشتعلة من تاريخه، هي قراءته لهيمنة القوى الدينية المستغلة للإسلام لمسرح الحياة السياسية.

هذه القراءة ينبغي أن تكون موضوعية وعقلانية لترى الانهيار من جهتين: من جهةِ عدم فهم النظرية الاشتراكية ومن جهة عدم فهم الإسلام. لأن تلك اللحظة عكستْ خموداً من جهة وطغياناً من جهة أخرى. هيمنة القوى الدينية على مسرح اليسار (واليمين الليبرالي كذلك) قد جرت وهو في حالةِ أنقاضٍ وضرباتٍ من كل الجهات.

ثلةٌ قليلةٌ وقفتْ ضد هذا في مسرح المحرق السياسي حيث الغرف الصغيرة للحوارات الساخنة، وفي حالة عدم القدرة على إنشاء روابط واسعة في حياة الناس نتيجة لتاريخ دام طويل.

لن يذكر تاريخُ الأشباحِ هؤلاء القلة، والعجوزُ الكهلُ كان من ضمن هؤلاء، الذين قبضوا على جمرةِ الشعب المتوهجة في أيديهم.

تصدوا بأفكارهِم لدخولِ القوى المذهبية السياسية مسرحَ اليسار وإحتلاله، كان لديهم تاريخٌ طويلٌ من التضحيات، عملوا لتشكيلِ شعبٍ موحد، وزرع أفكار ديمقراطية وطنية تميل للعاملين ولكلِ قوى النهضة، رفضوا تسييسَ السنة والشيعة وإعادة البحرينيين لما قبل تاريخ الهيئة ونسيان تضحيات عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان ورفاقِهم الكثيرين، أي العودة للوراء، وتحويل الشعب الصغير إلى معسكرين، كان كارثةً بكلِ المقاييس، مهما ارتدتْ العمليةُ من شعاراتٍ براقة.

ليس هذا دفاعاً عن الحكومة بل نقداً لعملها في سد الأبواب أمام القوى الديمقراطية في العقود الماضية.

الإشكاليةُ بطبيعةِ الحال أكبر من كافةِ الشعوب العربية الإسلامية المفتتة، غير القادرة على التوحد النهضوي مجدداً، بعد اللمحات الوطنية النهضوية الليبرالية التي جرت في سماواتها المتفرقة، المتباعدة، التي انفجرت مثل الشهب في تلك السماوات، الوفد في مصر، والتوحد الوطني في العراق، والهيئة في البحرين وغيرها في كل بلد عربي.

التماعاتٌ سريعةٌ لأن الأصواتَ الديمقراطيةَ شاحبةً وضعيفةً في المجتمعاتِ العربيةِ التي تكدستْ الأبنيةُ الإقطاعيةُ فوق صدورِها ألفَ سنة، وجاءَ الاستعمارُ ففتحَ بعضَ القنواتِ الصغيرةِ لمرورِ الضوء وتركَ جبالاً جاثمة.

كانت شبكاتُ الغوص في المحرق لم تستطعْ سوى أن تحول القبائل إلى (فرجان)، وهي كلمة عامية تعني الفريق، فكانت القبائل فرقاً عسكرية، تجثمُ على مكان ويكون لها، ورغم تحول عامتها إلى عاملين، فإن الجذورَ العسكريةَ والأنتماءَ القبلي التحالفي ظلتْ مستمرةً فيهم، ومع كل تبدلات في الإنتاج تكون لها تغييرات لا تصل إلى زوال تلك الأسس القبلية المذهبية التحالفية.

وقد ظهر سوقٌ فيها، عبر نمو تراكماتِ الفيضِ الاقتصادي لزمنِ الغوص، في البحر والدكاكين، وظل هامشياً على ضفافِ المدينة خاصة، وكعروقٍ صغيرةٍ في أنحاء جسمِها المتماسك، كأنه القبائل العسكرية المتخوفة من الخارج، والمترابطة، ولهذا ستكونُ محكومةً بهذا الهاجسِ العسكري (السني)، الذي يستقبلُ أعضاءَ المذاهب الأخرى كعاملين لديه، ليس لهم إستقلال سياسي، وهو بهذا متخوف من المذاهب الأخرى ويخاف من إختراقه، ولهذا يتراص داخلياً ويتعصب، وتكونُ للمدينة بهذا نشأةٌ جغرافيةٌ مأزومةٌ بين البحر والبرية، في تضادٍ مع القريةِ ذاتِ الهويةِ المذهبية المغايرة، والمدينةُ تضعُ أوزارَ الغوص تدريجياً وتلبسُ أشكالَ الحداثة، كالقرية لكن الأخيرة تقومُ بذلك على زمنيةٍ أطول، ويتنامى السكانُ المدنيون في أزمةٍ معيشية، فالغوص توفى، والنفط ليس سوى أجور زهيدة تُدفع لعاملين محظوظين تمكنوا من الالتحاق بالجبل، وهو التسمية الرمزية لشركة النفط.

لم تستطع التجارة التي اتخذت صفة الدكاكين التي رضعت من أثداء الغوص ببيع حباله وخشبه ومواده المختلفة، وامتدت للبضائع الجديدة الأخرى الاستهلاكية غير الثمينة غالباً، أن تخلق (طبقة) تجارية في المدينة، بل بضع عائلات تجارية أمتدت قليلاً في شراء الأراضي، والعمارات.

ولهذا فإن مستقبلَ الطبقة التجارية سيكون في المنامة التي كانت لها مساحاتُ فراغ أكبر، وقدرة على المناورة المكانية أوسع من المحرق، وتوسعاً في الوكالات، وكذلك عرفتْ جدلاً إجتماعياً أكبر من المحرق، فتداخلتْ في أحيائِها الطوائفُ والمهاجرون وأنتشرت فيها التجارة على نحو كبير، والسمة العروبية السنية الكبيرة في المحرق تجاوزتها المنامة بتعدديتها الإسلامية والقومية!

تشكلت الوحدةُ الوطنيةُ الأبرزُ، العمودُ الفقري للبحرنة، من هاتين المدينتين، بتمايزهما وبتداخلهما، وصراعهما زمناً ثم وحدتهما النضالية، التي ارتفعت عن المذهبية وبدأت تصيغ الوطنية البحرينية!

لم يكن بإمكان مدينة المحرق أن تكوّن طبقةً تجارية، أو ثقافةً حضرية ديمقراطية، رغم نشوء التعليم المبكر فيها، وظهور المجالس والمنتديات الثقافية والتعليمية، وكانت الرموزُ النادرةُ التي تعودُ للزمنِ التقليدي الثقافي كالشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة وعبدالله الزائد وعبدالرحمن المعاودة تؤكد الماضي الثقافي المبهر للمدينة وكذلك عملية الانطفاء الثقافية وعدم قدرة هذه الرموز على إنتاجِ ثقافةٍ وطنيةٍ ترضعُ من التحديثِ لصعوبةِ المهمة وضخامة العراقيل.

وهذا يعكس من الناحية الاجتماعية الغائرة عدم وجود حوار مؤسساتي بين الشيوخ والعامة، وبين المدينة والقرية، فقد انقسمتْ القبائلُ انقساما حادا، بين قمة وسفح، وتحول العامةُ إلى ما يشبه الرقيق في نظامِ الغوص، وسنجدُ هذه المرارةَ متفجرةً حادةً في شعر علي عبدالله خليفة، الذي ارتسمتْ في قصائدهِ عظامُ الغواصين الملتهبة وغرقُهم المستمرُ في الليلِ الاجتماعي، الذي تجسدَ بحراً لا يرحم وعلاقات اجتماعية استغلالية بشعة، غير إنسانية، وكذلك صَورتْ تلك الأشعارُ التي أُنتجتْ في المحرق طبيعةَ المثقف البحريني في المدينةِ كفردٍ ينتظرُ المخلص، القادم، فيراهُ في البطلِ الشعبي، وفي الإنسان العامي الذي ينزلُ للصراع في الشارع، ويرحل، ويتحول لديه إلى أسطورةٍ، ورمز، أو يراه كذلك في الرمز السياسي العربي القومي: ناصر.

إن تحول العامة إلى ما يشبه الرقيق في نظام الغوص خلقَ عامةً مسحوقة غير متعلمة، حادةَ المزاج، بسببِ هذا الانحصار المعيشي وهذه المدينة الضيقة المزدحمة التي هي أشبهُ بسجنٍ كبير، وتشرّب الشبابُ هذه الأزمةَ وهذه العواطف الحادة وهذا الصخبَ السياسي المتفجر في المقاهي الكثيرة المنتشرة، وقام الراديو بربطِها بأحداث العالم، ولهذا فإن تأييدها لأدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية غير مستغرب، فهي تبحثُ عن بطلٍ يقومُ بتوجيهِ ضرباتٍ حادة وقوية للاستعمار، أي أن يذلَ عدوَها البريطاني، مثل كل الشعوب الأخرى المكتوية بسيطرةِ الاستعمار ولا تملكُ قيادةً وطنيةً حصيفة، مثل غاندي في ذلك الوقت تماماً، الذي كان موضع سخرية من هذه الجماهير، وكان يجابهُ الامبراطوريةَ العجوز بعنزةٍ، وراح يشاركُ في الحربِ العالمية الثانية ضد الهتلرية البغيضة.

عبدالله الزائد الذي تعاون مع السلطة البريطانية كان حصيفاً بعض الشيء في فتح قنوات التعاون في مثل تلك اللحظة التاريخية المهمة، التي تجسدتْ ورقا صحفيا وأدبيا بحرينيا لعبَ دورا كبيراً أكبر من هذه اللحظة وأطلق بداية الكتابات البحرينية المختلفة في المقالة والقصة والنقد والشعر التي قامتْ بالدورِ التوحيدي الثقافي كمقدمةٍ للتوحيد السياسي. لكن الزائد لم يكمل مشواره بسبب ان قدراته الفكرية والنفسية لم تكن متماسكةً وقادرةً على الاستمرار والتجدد وخلقِ إنتاجٍ مستمرٍ متابعٍ لمدينةٍ “نهضوية”.

انحصارُ عبدالله الزائد وجفوةُ مدينتهِ له، مظهران لعجزٍ مشترك، فالمثقفُ الفردي النهضوي غيرُ باحثٍ عن أدواتٍ تحليليةٍ وتعبيرية مواكبةٍ لتطور المدينة، والمدينةُ المأزومةُ بعامةٍ مسحوقةٍ غيرِ صبور، تبحثُ عن إنقاذ سريع، يتحققُ في لحظات، حتى لو كان مدمراً، على هيئة هتلر، أو على هيئات آخرين يتابعون الصفعات الحادة للاستعمار البغيض فيما بعد ويسببون تحديات واختراقات وربما كوارث، وإذا كان هتلر بعيداً ليس عن المحرق فقط بل عن الخليج ككل، إلا من طائرة عابرة تلقي قنبلة فاشلة، فإن نماذجَهُ سوف تتالى مع أزمات دول الشرق المتصاعدة، وتقارب المحرق بقوة من الراديو ذي السلطة الكبيرة في الشوارع، ويمكن أن تُدار المدينة من الخارج عبره.

إن الأزمةَ المعيشية والهياجَ النفسي وفقدان آفاق التحول الموضوعي، ومحدودية العناصر المتعلمة والمثقفة، وهشاشة “طبقة” التجار، غير المتجذرة في حداثة وقوة اقتصادية، والجذور العسكرية القبلية للمدينة، حيث يُحل كلُ شيءٍ بالقوة وحدها، هي كلها تجعلُ عنصرَ البطلِ العفوي والعاطفي الحاد والمتوجه للموجات السياسية القوية الطافية في البحر الاجتماعي هو القوةُ الصانعةُ للأحداثِ اليومية في المدينة، إنهُ ينفعلُ بقوةٍ بها، وينقلها للجماهير “المتعطشة للنضال القومي”، أو للنضال التقدمي العمالي، أو للإسلام النقي. “حماسة” قوية لا تعطيه فترةً للدرس، فقواهُ العاطفيةُ مشتعلة، وهو ينزلُ بقوةٍ لأزقةِ المدينة صارخاً، ويجمعُ عدداً كبيراً، مفجراً كميةً كبيرة من المفرقعات الكلامية، ثم يلوذُ بالفرار في الدروب الضيقة الممتنعة عن القمع.

لقد تشكلت بيئةٌ طبيعيةٌ مماثلة للكثير من الأحياء الشعبية في المدن العربية، وإن كانت بشكل مصغر، لكننا نجدُ السببيات الاجتماعية نفسها التي أحدثت التحولات الكبيرة بقفزاتها وبانهياراتها.

وفي القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين كان الوعي ينقسم بشكل ثنائي مذهبي حاد يعكس التضادات بين القبائل والريف، بين المدينة والقرية، ولم تتشكلْ جسورُ الاتصال، وتكوين الشعب البحريني، إلا عبر تلك الفترة وعبر روابط الاقتصاد الحديث، وتقوقعتْ المذاهبُ بشكلٍ حاد، ولم يكن بالإمكان إيجاد حركة سياسية وطنية عبر ذلك، وهذا ما سهل الوجود البريطاني، فكان الوعي المضاد هو الذي كونته الفئاتُ الوسطى بين هذين الوجودين الاجتماعيين، وهو الذي قاد لتكون الحركات السياسية الحديثة. ولكن المذاهب حتى فيما بعد ربما غدتْ مرنةً في بعض الأحكام الفقهية لكنها بقيت على الوجود الهيكلي المذهبي الذي تشكل في القرون السابقة.

ولم تزد المقاربةُ العلمانية البحرينية هنا على فكرة التسامح والشعار الإسلامي التوحيدي العام، والأخوة الوطنية المحدودة المتصاعدة.

إن المذاهب تحتفظ بخصائص تكونها الماضوي، ومن الصعب أن تعيدَ تشكيلِ نفسِها حتى على المستوى الإسلامي العام في بضعة عقود، ومن هنا تغدو الأفكارُ الوطنيةُ العلمانية دعوةً إلى تركِ خلاف المذاهب، وتكوين مجرى سياسي وطني مشترك تتطلبهُ الضروراتُ الخطرة في الحياة السياسية.

إن صدور توجه ديمقراطي علماني وطني لدى مجموعة صغيرة من مناضلي مدينة المحرق خاصة، كان شيئاً مذهلاً في خضم الانهيارات الفكرية والسياسية لليسار البحريني وهو يتعاملُ مع أزمةِ الرأسمالية الحكومية وعدم قدرتها على حلِ إشكاليات الاقتصاد والتطور الاجتماعي.

كان تغلغل الفكر اليساري داخل المدينة القومية ذات الجذور القبلية شيئاً صعباً، وبعكسِِ المنامة التي أحتضنت هذا الوعي ونشرته في القرى بسرعة.

علينا هنا أن نقرأ حيثيات مدينتين متقاربتين وصار لهما مساران سياسيان في بعض السنوات السابقة.

إن تمثل أدوات التحليل الموضوعية، ودراسة البُنى الاجتماعية وتناقضاتها وتطورها، ورؤية السياسة كشكلٍ من الموقفِ المقارب للأوضاع الحقيقية المحتمل تغييرها بأدواتٍ متواضعة، مثل المنشور والمظاهرة والخلية، هذه الأمور كانت مثار سخرية في خضمِ الهياجِ القومي، وهي أدواتٌ تحتاجُ إلى صبرٍ ودرس، وإلى عملٍ يومي لا يتوقف وصغير، وذي نتائج ضئيلة في الزمن الراهن، لكنه يتراكم وينمو ويشكلُ تغييراتٍ على المدى الطويل فهو يقاربُ العلومَ بينما ذاك يقاربُ السحر.

هذه الطريقة في العمل السياسي مغايرةٌ للأسلوبِ العربي القديم القادم من إجتماعاتِ الخيام وتجمعات المجالس، والذي يعتمد على القريحة والخاطرة مثل الشعر العامي، ويشكل الدكتاتور من جهةٍ ويشكلُ الخدمَ من جهةٍ أخرى، ومن هنا فهو لا يعتمد على التدقيق والتوثيق في فحصِ المشكلاتِ والرجوع للمصادر ولا يكَّون تنظيماتٍ مهمةً متجذرةً في الأرض، وحواريةً في بحثها الداخلي وفي حوارها مع الناس، ولا يخلقُ مناضلين ذوي كفاءات، بل يكونُ تنظيماتٍ هلاميةَ الأشكال، لا تعتمدُ على تنامٍ في القدرات العقلية والسياسية، ويكـّون شخصياتٍ متعاطفةً مع التيار اليوم وغداً مع غيره، وليس مناضلين أكفاء فيها حادبين على التطور الوطني الديمقراطي العلماني التوحيدي، ويضيفُ العملُ السري أعباءً على هذه العملية النضالية.

هذه الطريقة السياسية يصعبُ أن تخترقَ الجماعات الشعبيةَ الهائجة، فهذه ليس لديها قدرة على التمثُل الفكري وعلى الهضمِ السياسي العميق، فهي ترددُ المحفوظات في حالةٍ من الصراخِ والتبتل الديني. إنها في حالةِ تكهرب سياسية، وهي تغدو في أيةِ حالةِ تفكيرٍ عميقةٍ أو حوار تفقدُ الشحنةَ المُسَّربة إليها، وتعودُ للحالةِ السلبية، فالشحنةُ خارجيةٌ، شعاريةٌ، تـُقذفُ في سمعِها فتجثمُ هناك مطلقةً الحركة، مولدةً طاقةً يسيرةً فيها وعنيفة في الغالب لأنها لا تقوم على العقلانية. إنها دُمى إجتماعية ولم تصرْ بعد بشراً ذوي مواقف. اليوم لكَ وغداً عليك. (ألسنتهم معك وسيوفهم عليك) حسب خبرة التراث.

وعادة تعتمد الشحنة على المقدس الديني أو القومي. أو يجري تحويل أي شحنة سياسية إليهما. وبدون أن تصير السياسة مقدسة يفقد مثل هذا الجمهور طاقته. فهو يعيشُ عالم الرموز والعبادات المقدسة كل يوم وأن ينحو خارجها يحتاج إلى ظروف كبيرة.

لا يظهر من الجمهور المتكهرب بهذه الحالة السياسية أي إنتاج عميق في الثقافة أو الاقتصاد، وحالما يفقد الشحنة الوطنية أو التقدمية يعودُ لوجودهِ المذهبي العتيق. وقد تمرُ سنواتٌ طويلةٌ من هذا النضال السياسي الملتهب الممزوج بالعصير المقدس، وفي حالات مروعة هائلة من الحدة، ثم بعد ذلك يتحول هذا الجمهور إلى شيء آخر. إلى سكون فاجع. قال أحمد شوقي (إن الجمهور عقله في أُذنيه)، ولكن الجمهور هو صانعُ التاريخ في شروطٍ موضوعية وذاتية معينة. وقد بكى عبدالرحمن الباكر بعد إعتقاله ومحاكمته في قرية البديع قائلاً: أين الشعب؟!

ويمكننا مراجعة كتاب الأستاذ محمد السيد عن يومياته في المحرق في ظل أزمة الخمسينيات والصراع القومي العربي، فسنجد مثل هذه الحالات وهو يروي كيف تجري المظاهرات فيها بنفس الشعاراتِ كلَ يوم على مدى شهور طويلة تنتهي بالحرائق.

هذا هو الوجودُ العربيُّ الاجتماعي عادةً الذي يشكلُ السكان، ويحركُهم في الأزمات السياسية، وهو يعتمدُ على تنظيماتٍ هلامية، تجتمعُ بصورٍ ليس فيها تراكمات سياسية وتراتبية مدروسة تنتجُ معرفةً بالواقع وبتنفيذِ البرامج وبأحوالِ الواقع والناس وبقراءة تحولات العالم.

فمثل هذه المعارضة تشكلُ حالاتٍ من ردودِ الفعل تجاه سياسة رسمية معينة، تسمعُها وتهاجمُها، محاولةً تغيير الواقع السلبي وخدمة الناس. وهذه الطريقة الانفعالية التي تجري بصورةِ فعل القدماء على مدى التاريخ المغلق السابق، أي بتشكيل التضادات الكلية، وبصورة الخندقين اللذين لا يتقابلان، بصورة الإله أو الشيطان، سواء كان (العدو) حكومة محلية أم قوة إقليمية محتلة كإسرائيل، أو عدواً إستعمارياً شيطانياً كالغرب، هنا تلاميذُ الإله، وهناك تلاميذُ الشيطان، هنا معسكرُ المؤمنين وهناك معسكرُ الكفار. وليس ثمة من حلٍ وسط ولا بد من الاستمرار في هذا الصراع الجياش العواطف!

كانت حركة العامة بعد الخمسينيات هي التي أوصلت البحرين للاستقلال ولحدوث التحولات في الاقتصاد والوعي.

في الخمسينيات مع إحتكار المحرق لقيادة العمل السياسي الشعبي، كان من الصعب إحداث الاستقلال. كان الارتباطُ واضحاً بالخارج، كان البلدُ ترتبط بإذاعة صوت العرب، وبرموز مصر، وكان هذا غير مقبول في عُرف السياسة البريطانية بأي شكل من الأشكال وقتذاك.

كانت بريطانيا لا تزال تهيمنُ على بقاع الخليج، ولا تتصور عملية الانسحاب من(شرق السويس)، وكانت تضربُ عُمان بالقنابل فلا يمكن أن تتخلى عن شبر من الأرض عبر الصراخ.

وشكلت المحرق بتلك القيادة نهجاً مضاداً كلياً للقيادة البريطانية، وحين اقتحمت قواها العسكرية المدينة، بعد حدوث(الفوضى) وحفاظاً على (السلام الاجتماعي)، فقد انتهت لغةُ الهياج القومية المطلقة، لكن لغة الهياج النسبية سوف تستمر إلى حين.

أخذت المنامة في البروز في القيادة السياسية، فالحركةُ الاقتصاديةُ راحتْ تتنامى في هذه المدينة التي أخذت تتوسعُ وتلتهمُ البساتين والخلاءَ والشواطئ، وصارت مركز الحركة الاجتماعية وظهرَ العمالُ كطبقةٍ واسعة فيها، وبعدما كانوا مادةً لحركةِ الهيئة نزلوا مدافعين عن وضعهم المعاشي، ودخلتْ مصطلحاتٌ جديدةٌ في الحياة الفكرية، بل منهجيةُ وعيٍّ مختلفة: كلمات مثل الامبريالية والطبقات، والانتاج، والبناء الاجتماعي، والسببيات والقوانين الاجتماعية، وماذا يعني الاستعمار اقتصادياً وغيرها، كان دخولها بمثابةِ منهجيةٍ جديدةٍ وتأملاً أكثر عمقاً من الخطاب السياسي السابق. وهو أمرٌ إنعكس على طبيعة المنظمات السياسية، وصغرها ونوعيتها المتماسكة المطلعة، وتنامي روابطها مع الناس كذلك.

الفروقُ كبيرةٌ بين مصطلحاتِ الجماعاتِ بين المدينتين وأساليب العمل السياسي.

كان تتويجُ الحركة التي نبتتْ في المحرق هو العنف الكاسح، هو الحرائق التي التهمت أبنيةً، وكان هذا تعبيراً عن المضمون الداخلي للحركة، فهي ليس لديها شيء إجتماعي تطرحه، شيءٌ يضيفُ للبلدِ نقلةً سياسية أعلى. إنها تظاهراتٌ حادة مستمرة تشعر بالفوران العاطفي كل يوم دون نقلة جديدة، وقد أصيبتْ الجماهيرُ بمسٍ سياسي، لا تقبل فيه أي مراجعة لشيء، حتى تقفز في لحظة الهياج العارمة إلى أكبر شيء من العنف وفرض إرادتها بالقوة النارية!

هناك دائماً الجندي المجهول للعنف، والذي سوف يكونُ بديلاً لمناقشةِ من المتسبب في الحرائق والتكسير والقتل؟ والأصابع المختلفة سوف تشيرُ لجهاتٍ متعددة، وبطبيعة الحال سوف تتداخل الإراداتُ السياسية لجهات، ويحدث التنصلُ منها جميعاً، وهي مشتركة في العنف جميعاً.

ومن هنا فالذين قاموا بالعنف والذين حرضوهم والذين خططوا بمهارة لأحداث ذلك وهم ينتظرون بقواتهم الدخول إلى المدن، والذين أرادوا الانتقام من مؤسسات أجنبية رأوا فيها صورة المحتل، كل هذه القوى لن تعترف بما فعلته، ويشترك في هذا (المتحضر) الأجنبي و(المتخلف) الوطني.

لن تُناقش تلك البذورُ السياسيةُ والشعارية التي زُرعت في أرضِ الكراهية المطلقة، في ذلك الأصطفاف العدائي الرهيب؛ بين الشعب الذي يُحقر ويفقر وقوى التسلط المطلقة في فرض الأحكام.

وبعد هذا يحلُ الهدوءُ ويتمُ طمس ذكرى الضحايا ويتوارى المجرمون وتبدأُ مسيرةٌ سياسية جديدة، تسدل الستار على الماضي ذي الأشباح المخيفة، لكن ذكريات العنف والحماس الأهوج سوف تتركُ بصماتِها غير المرئية في النفوس والعقول. البسطاء الذين تم جرهم في غمرة الانفعالات الحادة والذين لم يخسروا شيئاً كثيراً واختفوا وعادوا لبيوتهم سالمين، ستترك الأحداثُ أشياء كبيرة في نفوسهم، سوف ينظرون بأحتياط أكبر للمتعلمين الذين جروهم لمثل هذه الأحداث، سيشعرون بخيبةٍ هائلةٍ بأن كل ما فعلوه وتعرضوا له من عنف وضرب وخوف من العقاب وما ضحوه به من مال ووقت، لم يغير شيئاً في الواقع، الواقعُ الظاهرُ الذي يلمسونه، غير قادرين على التغلغل لما تحته، بل يرونهُ قد صار أسوأ، فهذه القوى العسكرية الأجنبية قد اقتحمت الدروب، واقتادت شباباً كثيرين للسجون، وحلَّ صمتٌ، وحلَّ يأس.

لهذا حين تبدأ المنامة بالنضال الوطني يكون ذلك بشكلٍ جديد، مغاير لما سبق!

ومن تلك الكتل الكبيرة غير المسيطر على إنفعالاتها وجياشانها العنيف تخرج جموعٌ مُنظَّمة، وتتشكلُ نضالاتٌ صغيرةٌ مدروسة، وتتوسع، ولا تحدث أضراراً في المباني حتى ولو بالتكسير الطفيف!

كانت هذه نقلة تمت في بضع سنوات، ولها سببياتها!

ومن حيث الأفكار تكون العلمانية البحرينية قد إنتقلت لخطوة أبعد، بل وقفزة، رغم أنها لم تؤسس نفسها جيداً ولم تدرس تاريخها بعمق، ولم تحلل المذاهب والواقع، بل توجهت للنضال القومي، والنضال الأممي التقدمي ، وهكذا في بضع سنوات قليلة تكون قد حلقت في الفضاء السياسي على هيئةِ نخب صغيرة. وتبقى الجماهيرُ العاديةُ مشاركةً في شعاراتِ كلِ مرحلةٍ حسب مقاربتها لحياتها الاقتصادية وما تقوم به تلك الشعارات من تغيير تلك الحياة ذات الفقر والبطالة وسوء السكن.

إن التحولات التي جرت للجمهور العريض في مدينتي المحرق والمنامة كانت متناقضة، الجمهور دخلَ في حالةِ يأسٍ شديدة بعد القضاء على حركة الهيئة، لم تعدْ المنشوراتُ الصاخبةُ تحركهُ، الإذاعاتُ التي لا تزال فوارةً بالجملِ الملتهبةِ ما تزالُ مسموعةً غير أنها تنزلُ على حديدٍ بارد.

تركتْ حركةُ الهيئةِ الناسَ بلا قيادة، لم تنشيءْ أي مجموعة بديلة، لم تؤسسْ فكراً منتشراً بين المتعلمين، لم تتركْ تراثاً أدبياً يخلقُ هويةً أو تياراً، بدتْ الحركة ونتائجها أشبه بانفجارٍ كبير لم يخلف أثراً، أو أرثاً. فالحركةُ الصاعقةُ المليئةُ بالخطبِ الرنانةِ والاجتماعات الحاشدة واللقاءات الحماسية، كانت تبدو للجموع بأنها خالدة، فيكفي منظر هذه الحشود التي تخرجُ من الحارات ومن القرى وتندفع لأمكنة الاجتماعات، والورق الصادر من القيادة الذي يدعو لكذا وكذا من القرارات والتي تـُلبى، يكفي هذا كله لاقتناع هذه الجماهير بأنها باقية بهذا الشكل للأبد.

لكن الجماهير اختفت فجأة! والسطورُ الملتهبةُ لم تعد تحرك أحداً!

كان ثمة أحساس واسع النطاق بأن ثمة أخطاءً كبيرةً حدثت، لكن أين؟ ومن الذي ارتكبها؟ كانت أسئلةً تدورُ في الفضاء بلا إجابة!

أذكرُ كتيباً صغيراً قرأته بعد سنواتٍ من كهف الحزن الشعبي هذا، بعنوان(المد والجزر في الحركة السياسية)، وهو مكتوبٌ بخط اليد ويتم نسخه وقراءته وتداوله، زثمة عقلٌ في هذا الكتيب يتساءلُ لماذا حدث ما حدث؟ لكنه لا يناقش تلك التجربة الخمسينية عبر تحليل ملموس لطبيعتها الاجتماعية ولأدواتها الفكرية والسياسية المخلتفة، بل من خلال تجريد عام.

يطرح الكتيبُ هذا التصور العام للحركات السياسية، وأن المجتمع مثل البحر فيه المد وفيه الجزر، والناس يحدث لها ما يحدث للبحر، تتمدد وتنكمش، وعلى المناضلين أن يكونوا في كل وقت، خاصة وقت الجزر حين يحدث اليأس، ويفقد الناسُ الحماسَ للسياسة!

ليس في الكتيب على ما أتذكرُ أية حيثيات سببية عميقة، ويتم دمج المجتمع بالطبيعة بشكلٍ ميكانيكي، فلا تُدرسُ بُنيةُ الواقع الراهنة، وما يجري فيها من أوضاعٍ اقتصاديةٍ وإجتماعية وتحولاتٍ، وعلاقة ذلك بمعاشِ الناس وأفكارهم.

لكن الكتيب عبّر عن رؤيةٍ جديدة بدأت تدخلُ الواقع الوطني.

أجل كانت ثمة بذور تنمو. فمن الحشود كان ثمة نشطاء شباب تبعوا تلك الأحداث وتحمسوا مثلها، وحين أختفتْ لم يعرفوا كيف يوظفون طاقاتهم. حين نقرأ ما كتبه الشاعر قاسم حداد في كتابه(ورشة الأمل) عن لحظات الهيئة وكيف أنغمرَ هو الفتى بالحشود متحمساً مذهولاً مما يحدث، ثم تتالت فتراتٌ من التخمر التي تحولت شعراً سياسياً حاداً ورغبة في إسقاط الواقع بذلك النفس المحرقي الصاخب، فندرك بأن صخب الفترة قد أمتد للجماعات الشبابية الصاعدة في ذلك الحين، على طريقتين؛ أستمرار خط الهيئة خاصة خطها العامي الحماسي والذي سوف يتنامى في الجماعاتِ القوميةِ والتجماعات التنظيمية الفضفاضة والمتصفة بغياب البرامجية الدقيقة، أي سوف يستمر خطُ الحماسِ المتأجج الذي يضعُ رغباتَهِ وحماسه محل الواقع. وتغدو أداته البارزة: العنف، ويعتبر نفسه جزءً من كيان عربي سواء تمظهر عند الخليج أو أتسع ليشمل الوطن العربي. وخطٌ آخر سوف يدرسُ الواقع بتحليليةٍ أكبر ويبرمج أعماله السياسية. ويربط نفسه بالبلد خاصة.

إن مسألة التحليلية وقراءة الواقع وسببياته مسألة مهمة، وهي تحتاجُ لأداةٍ فكرية، ولمصادر وحلقات درس وعمل، ولهذا فإن الشباب الذين تأملوا حركةَ الهيئة وارتبطوا ببعضِ أنشطتِها وبأعمالٍ إجتماعية ونضالية كانت من موجتِها، سوف يتوجهون للجمع بين البحث وتكوين مؤسسات تعليمية وثقافية على شكل أندية ليحركوا الجمهور بشكل آخر، غير الصخب السياسي، محاولين كسر اليأس الذي أطبق على النفوس سنين عديدة.

إن إستمرار التجمعات الفضفاضة، غير الداخلة في علاقة تحويلية يومية للجمهور البسيط في مواقع عمله وأحيائه، والتوجه الجديد بخلق بنية تنظيمية دقيقة مثقفة مُحّولة الواقع، وتستند على برنامج، هذه طبيعة المخاض الذي تولد من حركة الهيئة.

إن هذه الاتجاهات كانت في الحراك القومي وكذلك البذرة التقدمية معاً، فكلها تقريباً أجهها المركزُ المصري الناصري، للنضال الوطني، وهذا ما جعلها ضمناً من خط العلمانية المرتفعة فوق تمزق المذاهب وصراعها، فكانتْ وريثةُ الهيئة كذلك وحضورها الاجتماعي، وهو أمرٌ مثل جبهوية شعبية في ذلك الأفق الفكري الوطني المتصاعد. كانت نضالاً على المستوى القومي بدرجةٍ كبيرةٍ ونضالاً على المستوى المحلي، حتى بدون تباين ودرجة من الاستقلال بين القومي والوطني، وهذا ما سيؤدي إلى فصل للجانب الآخر، أي للجانب الوطني أكثر من الجانب القومي في المرحلة التالية.

لكن هيئة الاتحاد كانت من الناحية الفكرية لا تقدم سوى شعارات، وتجمعُ قوى الطائفتين في حراك سياسي مشترك، دون هيئة تنظيمية توحيدية فكرية، لعجزها عن قراءة المذاهب، ولعدم قدرتها على إيجاد إيديولوجية لأنها لم تكن بمستوى ذلك، ولم يعطها الوقت مثل هذه الإمكانية لصهر القوى الطليعية في فكر سياسي وطني.

في البرنامج السياسي الأول الذي ظهر في البلد نقرأ عبارات محددة:

(من أجل دولة ديمقراطية ذات سيادة مستقلة إستقلالاً حقيقياً وذلك بإلغاء الحماية ومعاداتها الاسترقاقية غير المتكافئة وذيولها المفروضة على شعبنا)،(تصفية القواعد العسكرية الأجنبية وجلاء القوات الأجنبية)،(قيام حكومة وطنية ديمقراطية تعمل لصالح الشعب وتطهير الأجهزة الحكومية من العملاء)،(إقامة نظام وطني ديمقراطي بإقامة مؤسسات ديمقراطية تكفل الحريات لجموع الشعب وقيام برلمان وبلدية منتخبة)،(ووضع دستور يأخذ بعين الأعتبار الظروف الموضوعية لبلدنا)، (إنشاء جيش وطني)، (مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق)، إنشاء جيش وطني، إقامة علاقات مع دول العالم الخ.

غدت هذه العبارات الآن عادية لكنها في سنة 1962 لم تكن بمثل هذه السهولة، ويهمنا هنا هذا التبلور الفكري في العبارات القصيرة المكثفة والذي أزال التطويل والحشو، في صيغة برامجية واضحة، وفي المضمون الداخلي جرت بلورة إختزالية، عبرت عن رؤى القوى السياسية العربية في ذلك الزمان التي تتسم رؤاها بالبتر والحسم، فتشكلُ نظاماً جديداً تصيغهُ هي لوحدها، وعبر صوتها المتفرد، خارج ظروف الزمان والمكان.

وفي العمق ثنائيات متضادة كلياً: وطنيون/عملاء، شرق متحرر/ إستعمار غربي، دكتاتورية راهنة/ ووطنية ديمقراطية وردية قادمة، إستبداد ذكوري راهن/ ومساواة تامة بين الجنسين الخ.

في هذه الأهداف التي صاغتها جبهة التحرير الوطني البحرانية وقتذاك، قفزة عن اللغة القومية الدينية السياسية السائدة، وبلورة للأهداف، وتحديد بناء وطني متكامل، لكن لا تخرج هذه اللغة كذلك عن مناخ الوعي القومي الديني، فتقوم بتحديد معسكرين مجردين، وأهدافَ مجردة كبيرة عامة، ليس بإمكان القوى السياسية الراهنة وقتذاك تحقيقها، لكنها سوف تدفعُ القوى نحو تحقيقها.

فإستقلالٌ تامٌ ناجزٌ وزوال الاستعمار وظهور نظام وطني ديمقراطي هكذا بالمطلق، تكمن وراءه قدرةٌ سحرية ولا شك، ويمكن تحققها بالشعب المارد، وبهذا فإن اللغة السياسية هذه رغم قطعها لمسار الانتفاخ العاطفي القومي الديني لم تخلُ هي الأخرى من ذلك.

إن الأدبيات القادمة من الخارج والتلاقح العربي التقدمي والاستفادة من تطور حركة اليسار العالمية، لها فوائدها في التحديد السياسي وبلورة الصياغة وتحديد الأولويات ولها أضرارها كذلك.

فلا يزال جو الحماس العاطفي والتصدي للغرب الاستعماري المجرد مسيطراً، وثمة معسكر عالمي يزيل الغرب، والحركة الوطنية جزءٌ من هذا المعسكر المتقدم لتنظيف القارات من رجس الاستعمار، بل أن الأنظمة الوطنية العربية موجودة ومتسعة وسوف تزيل أنظمة(العملاء).

تستلزم هذه الأهداف الكبيرة تضحيات جساماً على مر الأجيال، ولكنها على الأرض الملموسة تتطلب خطوات صغيرة بسيطة مثل القراءات وتكوين الخلايا والقيام بالدعاية السياسية، وهي أمورٌ تتجاوز طرق السابقين، سواء في الهلاميات التنظيمية للهيئة أم الأبنية الفضفاضة للقوميين، وكلما تقدم التنظيم في تجذره على الأرض واصل العمل لتطبيق ذلك البرنامج الحاسم.

وهذا ما يؤدي إلى صعودهِ على بقية التنظيمات التي تفتقدُ مثل هذه الطريقة السياسية وعمليات البحث في الواقع وجذب الجمهور العمالي خاصة، لأنه بصدد تنظيم ذلك البرنامج الجذري الذي يخلق نظاماً وطنياً مطهراً من الرجس، وإختلاط المنهجية العلمية بالمنهجية الدينية، هو جزءٌ من النضال العام، حيث للجبهة عدة وجوه، وجه مادي مستورد من الأدبيات الشيوعية العالمية، ووجه ديني يحلق فوق الشعائر الحسينية النضالية.

ومن البداية فإن التغلغل في العمال سيغلب عليه طابع السكان في أي مرحلة، فمع التوازنات السكانية المذهبية، وأنتشار الأفكار القومية واليسارية، سيغدو الاتجاه العمالي وطنياً قوياُ، لكن هذا التوزان سيختفي ويتزايد حضور العمال من الطائفة الشيعية، وفما تتمظهر القيادة يشكل وطني غالباً، ويؤثراً ذلك في تلك الصدامية الحاسمة الباترة للنظام، فتتمظهر وراءها كذلك عداوة حاسمة في توافق بين القيادة عامة والوعي (الاشتراكي) ثم هذا الوعي في مرحلة أخرى.

وتؤثر الصراعات المذهبية السياسية على قوى اليسار(العلماني) فتتجه جماعة لناحية وتتجه أخرى لناحية، ويحدث إصطفاف طائفي متوارٍ في أغلب الأحيان.

بدأت جبهةُ التحرير بالنسبي، أي بالنضالِ الممكن، وبالدفاعِ عن مطالب العمال، وحقوق الشعب في الحرية والتقدم عامةً، وهو أمرٌ مفيدٌ ويؤدي لالتفاف الجمهور الذي يعاني ويطالب، ولكن البرنامج السياسي الذي قرأنا بعضَ لمحاتٍ منه يقودُ للمطلق، والارتباط بتصفية النظام وإستبداله بنظام آخر، والاندماج مع حركة المعسكر (الاشتراكي) الهادفة للقضاء على الاستعمار والرأسمالية قضاءً مبرماً.

بين النسبي الممكن والمطلق غير الممكن تاهتْ الخطواتُ السياسية للجبهة، بين النضال المطلبي المستمر والانقلاب السياسي، وهي إذ لم تعلن القضاء على الرأسمالية، لكن أدوات الوعي المتداولة من فكر الماركسية – اللينينية كلها تقود لهدف غير معلن وغائر ومستمر.

لا يستطيع العمالُ بشكلٍ عام إستيعاب الماركسية، لأنها فلسفة مركبة من عدة علوم، وقد يستوعبون شعاراتها السياسية في مناهضة الرأسمالية لكن عملية إستيعابها على نحو واسع من قبلهم، أمرٌ يتجاوز مداركهم وظروفهم الصعبة.

وقد يستوعبها أفرادٌ بشكلٍ عميقٍ فيكونون أقرب للمثقفين، وما راج في الشرق هي نسخٌ مشوهةٌ من الماركسية، قامت بتوزيعها الرأسمالياتُ الحكومية(الاشتراكية)، فلم تنتجْ وعياً منهجياً مستنداً على أدواتِ تحليل الماركسية، ولهذا لم تحقق خصباً بحثياً لدى التنظيمات التي تبنتها، فكان ذلك إرتباطاً بالمعسكر (الأشتراكي) ومسيرته في تشييد الرأسماليات القومية، وحين إنتهت الحرب الباردة، سقطتْ هذه النسخُ من الماركسية، أو عجزت عن الاستمرار، أو فقدتْ قدراتها على تمييز الديمقراطي العقلاني العلماني من الطائفي والمحافظ، فسادت عموماً عمليات الشعارات.

إن الارتباط بالمطلق(الأشتراكي) في تجربتنا المحلية جعل الطريق مفتوحاً للانكسار والترابط مع الجماعات الدينية ذات الأهداف الانقلابية فيما بعد. في حين كان قوى دينية أخرى ترتبط بالنظام وبالفئات الوسطى والصغيرة وقد تراجعَ حضورُ العمال لديها، وتتشكلت لديها معارضات نسبية في الأقل، ولم تتوجه للمعارضة المطلقة بشكل عام، وهي القائمة على الهويات المذهبية.

والارتباط بالنسبي غذا نمو الجبهة الديمقراطي ووسع تحالفاتها ونما القوى الاجتماعية المختلفة. في حين إن المطلق قربها من الضفة الأخرى.

تجسد النسبي عبر مشروعات سياسية ممكنة، في النضال المطلبي والنضال البرلماني الذي تفجر في بداية السبعينيات، ومع غيابهما انسدت الآفاق أمام التطور الداخلي الديمقراطي في الجماعة، ومع تضخم الرأسمالية الحكومية المحلية ورفضها للنقد والمراقبة، فإن آفاق المطلق تنامت وفاضت على الجميع.

ومن جهة فقد سقط الاتحاد السوفيتي ومن جهة أخرى ظهرت التجربةُ الدينيةُ الإيرانية مندفعة نحو شموليةٍ توسعية وأحتاجت إلى إشعال المنطقة حولها بالتوتر، لكي تنطلق في هيمنة قومية، جعلت من المذهبية جسراً لها.

هنا جرى مخاضُ اليسار المتصدع أكثر فأكثر، وكان لا بد للفئات الوسطى الصغيرة أن تتذبذب بقوة نحو الموجة الأقوى في المنطقة وفي البلد.

وساعدت ضرباتُ القمع لهذا اليسار من هذا التصدع الداخلي ومن المقاربة مع المذهبيين السياسيين، ولم تكن الأدواتُ السياسيةُ المشتركةُ سوى قناع للمذهبيين لكي يفرضوا سيطرتهم ويتحكموا في الصفوف الوطنية، فهم الذين يقودون والآخرون مجرد مؤيدين.

أكثر من ثلاثين سنة من التربية السياسية ومن نشر الأفكار ضاعت بسرعة شديدة، وغدا الانفجار الذي أعقب سقوط الهيئة انفجارات، حيث العنف الأهوج هو الوسيلة الوحيدة.

تنمية مواقف العمال وتصعيد الوعي الديمقراطي، ونشر التنوير هذه كلها تلاشت، بسبب هذا القهر الطويل، وذوبان فكرة لم تكن موجودة إلا كشعارات، أما سياسة الصدام الطويلة، فقد استعارها آخرون، والبديل المذهبي السياسي كان أكثر قدرة ولكن القدرة وقفت عند شق خريطة البلد وشق صفوف المواطنين لا هزيمة النظام.

من اليسار ومن جعل الطبقة العاملة صاحبة الصوت الأساسي في الحياة السياسية ينتهي ذلك إلى تصعيد دور المحافظين الدينيين في الحياة السياسية، بكل ما فتحوه من مشكلات سياسية عنيفة على البلد، وبكل ما يمثل ذلك من تراجع البرنامج الديمقراطي التحديثي للمجتمع.

إن مرتكزات الحداثة من عقلانية وعلمانية وديمقراطية ذابتْ مع صراع الفئات البرجوازية الصغيرة التي تسلمتْ القيادةَ من هيئةِ الاتحاد الوطني الأقرب للفئات الوسطى من كبار التجار وغيرهم، وعلى مدى عقود تسلمتْ تلك الفئاتُ البرجوازية الصغيرةُ مقاليدَ الحراكِ السياسي فتضاءلتْ مرتكزاتُ الحداثة في خاتمة المطاف، وخاصة العلمانية، وغدا للفئات البرجوازية الصغيرة ذبذبة مصلحية تجاهها، فجعلتْ من العلمانية ليس نظاماً سياسياً وبرنامجاً شاملاً على ضوئهِ تحددُ السابقَ واللاحقَ بل لحظةً تكتيكية، يمكن الاستفادة منها في جوانب ويمكن تجاهلها في جوانب أخرى حسب مصلحة الجماعة المعنية، ولكن خطورةَ هذا التجريب والتذبذب إنها ساهمت في بروز الثنائية الطائفية التي شقتْ المجتمعَ شقين كبيرين لم يعدْ من خلال الأدوات السياسية الراهنة إمكانية إصلاحهما.

إن محاولات دول الشرق لإجهاض وإزالة الرأسمالية تحت دعاوى مشروعات كثيرة، إنتهت بإظهار رأسماليات خاصة من باطن الدول، مع ما جرى في ذلك من فساد وهدم للديمقراطية والتنوير وإعلاء الأجرام.

ما سيحدثُ في دولنا خاصةً الكبيرة منها هو صعود القطاعات الرأسمالية الخاصة ومنافستها الحكومات في إحتكارهِا للسلطاتِ والثروات. إن نمو هذه القطاعات سوف يزعزعُ الطائفيةَ السياسية التي ظهرت ونُشرت مع هيمنة الرأسماليات الحكومية، إذا جرت بالتعاون مع قوى العلمانية والحداثة.

انتهى اليسار التقليدي إلى دعمِ قطاعاتٍ خاصة ملوثة بكل إستبداد الماضي، فظل صعود القطاعات الخاصة هو المخرج في كل الأحوال، في التجارب(الاشتراكية) وفي الراهن القادم من التجارب (الوطنية).

في كل دولنا الكبيرة تحاول هذه القطاعات الخروج من عنق الزجاجة، ولهذا فإن اليسار الديمقراطي يغدو مشروعه الراهن هو مساعدة هذه القطاعات الخاصة ونموها السياسي لتحجيم الاحتكار الحكومي للسلطات السياسية والاقتصادية والثقافية وإنهائه وتشكيل دول ديمقراطية علمانية.

إن حلم الاشتراكية يبقى لعصر قادم، وفي الراهن لا يزال اليسار يغذي بذورَ الحلم، بالدفاع عن الطبقات العاملة، ونشر الحداثة، ودرس المنطقة والتغلغل في جذورها.

ليس التعاون مع القطاعات الخاصة ودعمها هو شكلٌ مطلقٌ، ووحدةٌ صوانية، بل هو تعاونٌ وصراع، لأن القطاعات الخاصة تتوجه حسب مصالحها، ولا تعترف ببرامج سياسية وإيديولوجية من هذا الطرف أو ذاك، وتوجهُ الاقتصادَ بخياراتها، لكن الرأسماليات الحكومية تثقلُ عليها، وتحجمُ من تطورِها، ومسائلُ الاقتصاد محل نزاع، والخططُ الحكومية في الاقتصاد أكثرها بيروقراطي لا يخضع لدرس وطني عميق تحكمهُ البرلماناتُ المنتخبة والقوى الاجتماعية الأهلية.

ولهذا فإن العقود التالية سوف تشهد نمواً كبيراً في الإرادة السياسية للقطاعات الخاصة، ويظهر من بينها قادة سياسيون ذوي بُعد نظر، ومن هنا فإن التعاون الديمقراطي العميق أساسي، لأنه سوف يترك بصماته الكبيرة على التاريخ.

وحتى الجماعات الدينية خاصة القادة فيها والصفوف الأولى ستجدُ نفسَها مع نمو هذه القطاعاتِ الخاصة ومصالحها المشتركة، والأمر لا يجري في بلدنا وفي دول الخليج فحسب بل يجري في إيران ومصر وغيرهما من الدول المؤثرة في تشكيل النمط الاقتصادي العام، الذي عادة تقيمهُ الأممُ الإسلامية بأشكالٍ متفاوتةٍ تعكسُ طرق تطورها الخاصة.

ليس غريباً أن يبدأ اليسار حياته بالصراع لإزالة الرأسمالية و(ينتهي) بدعمها، لقد كان هو يفعل ذلك دون أن يدري، لكن الارتباط السياسي بالعاملين وتصور نشؤ دولة يحكمونها وإزالة الأستغلال للأبد، هذا مشروعٌ عالمي في الدول النامية لتصعيد الرأسماليات القومية والوطنية، ولهذا حين سقط (الحلم) فقد توازنه السياسي، لكن التشكيلة الرأسمالية مستمرة وكائنة في مشروعات (الإشتراكية) وما بعدها وما سوف ينقضُها حين تأتي الظروفُ التي لا نعلمُها حتى الآن، وهي لا تعني خدمة الرأسماليين فقط، بل إحداث تنمية واسعة، وتفعيل قوى الإرادات السياسية كي لا تكون هذه العمليات خدمةً لقوى عليا محدودة، وتقود المجتمعات لتنمية جيوبها، وتوزيع الخدمات على مناطقِها، وتصعيد طائفة ضد أخرى، ولا أن يتحول العمال إلى أنفار مستجلبين من الداخل والخارج مقذوفين في الأسواق بأرخص الأجور، وتنعدم الخطط الاقتصادية وتفرض مشروعات إقتصادية إحتيالية وتضيع الثروات الهائلة على بذخ وفوضى عمرانية وتلوث الخ.

تقوية الإرادات السياسية لرجال الأعمال، وتصعيد أدوار العمال النقابية والسياسية، كقوى أساسية متعاونة لتطوير الأنظمة باتجاه الديمقراطية الحداثية العلمانية، تتطلب الانتقال من سياسة الانتفاخ والاستعراض، والكم التنظيمي الكبير غير الفاعل، ومن لغات الشعارات إلى البحث الجدي، وإلى إنشاء الدراسات للواقع الراهن، وتنمية العناصر النضالية البشرية العميقة، وخلق هذه التيارات الديمقراطية العلمانية الوطنية العقلانية بإرثها الإسلامي الإنساني، لخلق ذلك الانعطاف السياسي المحوري وأن لا تكون الدول هي المحتكرة للثروة.

لكن هل استطاعت تنظيمات اليسار أن تحافظ على الإيقاع المتوازن في الدعوة للاشتراكية أو في أعتبار نفسها بديلاً لأنظمة تابعة ومقيمة للنظام الوطني الديمقراطي الناجز ثم في ضياعها السياسي؟

وفي تبدل أسمائها فجأة ؟

ولماذا لم تتم عمليات التغيير في مؤتمرات يجري فيها البحثُ العميق في الإرث السابق، ومعرفة ما سوف يأتي وتـُدرس فيه وثائق التحول وأبعاده واحتمالاته؟

لقد وقعَ البلدُ في ثنائيةِ الطائفيةِ التي غدت هي صانعة النظام والسياسة. إن القطبين الطائفيين يجران الجميع نحو ما يتوارى داخلهما من مضامين غامضة، ويغدو بقية اللاعبين السياسيين ثانونيين.

إن تسليم القيادة للمذهبيين السياسيين بشكلٍ عملي كان تعبيراً عن تلاقي يمينين، فلا يمكن لليسار أن يسلمَ القيادةَ لليمين الديني، بغضِ النظر عن أخطاء الأخير.

اليمين الديني لا يستطيع أن يسايرَ العصر، فهو يبعثُ علاقات قديمة لا تتعايشُ مع العلاقات الجديدة وتحديات العصر ونموه. وما يفعلهُ هو العودةُ للوراء وهي عودةٌ مكلفةٌ رهيبةٌ ثقيلة من الناحيتين السياسية والاجتماعية.

تنشأ بالضرورة وعبر هذا الصدام بين يمين محافظ مضاد للعصر وتطورات الحياة، علمانيةٌ عفويةٌ لدى الجمهور وخاصة الشباب، في رفض مثل هذه العودة للماضي التقليدي. ويتمسكُ الجمهورُ بدينهِ ولكن لا يقبلُ هذه النسخةَ الجامدةَ المشوهةَ من فهم الدين.

لكن العلمانية العفوية لا تستطيع أن تكونَ قوةً سياسيةً مؤثرة، وكذلك فإن الحياةَ الاجتماعية بظروفها وإحتمالاتها لا تعطيه علمانية سياسية قوية توحدُ شعبَهُ وتحلُ مشكلاته.

سواءً من قبل الفئات الغنية العليا أو من قبل جماعات البرجوازية الصغيرة المتحكمة في إنتاج السياسة.

إن اليسار الذي يسلم التاريخ السياسي لليمين الديني يكون هو قد إنهار من الداخل عن اليسار وعن العلمانية. لقد تآكلتْ أدواتُ تحليله وطرقُ نضاله.

ليس من محض الصدف هذه التحولات والتلاقي؛ التآكل في اليسار والتداخل مع اليمين الديني. اليسارُ العالميُّ الشرقي (المعسكر الاشتراكي)، كان في حالاتِ إحتضار، والبيروقراطياتُ الرأسمالية الحكومية كانت قد أبعدتْ العمالَ ومؤسساتهم، وذابتْ أصواتُ العمال، ولهذا رأينا الانهيارات التالية وصعودَ الحكوماتِ الرأسمالية بشكلٍ واضح، وهذا ما حدث في التنظيمات اليسارية العربية عموماً، فقد حدث التآكلُ والجمود في القيادات، وفقدتْ التنظيماتُ العمالَ الذين ضحوا وتعبوا وأنقطعت علاقاتهم بالتيارات، وتبدلت الحياة الاجتماعية في البلد ولم تعدْ المدنُ النهضوية هي التي تزخ أغلبية العمال، بل صار الريف، وأعطت هذه القواعد العمالية الريفية أجواءَ أخرى، وتداخلتْ مع الآراء السياسية المذهبية.

إن البنية الاجتماعية تبدلت، وأخذت الفئات الوسطى تلعب الأدوار الرئيسية في الحراك الاجتماعي السياسي، الذي نحا من المدن للريف، وتعملقت مؤسساتُ الرأسماليات الحكومية ووجهت البلد في مركزية شديدة التهمت أغلب المداخيل.

إن ثوابت التنظيمات اليسارية الفكرية من علمانية وعقلانية وديمقراطية تآكلت على مدى السنين السابقة، لغيابِ أسسها الموضوعية والذاتية، فاستخدام الدين سياسياً كان يجري بشكل عفوي ولمجاملة الجمهور في مناسباته الدينية، وبعضها يتحول إلى مشاركة إيديولوجية فيها، فُرؤيت التنظيمات الدينية كجزءٍ من ظاهرة طبيعية، لكنها كانت إمتداداً لصعود الرأسمالية الحكومية الإيرانية، بشكل الثورة القومية الفارسية خاصة، والتي جعلت الشعارات المذهبية أداتها في السيطرة الداخلية والإقليمية، فحلَّ تأثيرُ رأسمالية حكومية صاعدة محل رأسمالية حكومية ثورية شرقية آفلة، وضعفت المدنُ في مقابل صعود الأرياف، وتقزمتْ العلمانية كإتجاهاتٍ سياسية قوية، تنادي بفصلِ الدين عن الحكم، وعن السياسة.

وكانت التنظيماتُ السنية كذلك إمتداداً لرأسماليات حكومية مناطقية محافظة، وتركزت في المدن، وتغلغلت في الفئات الوسطى وبعض العامة، خاصة المتواجدين في المؤسسات العامة.

وكل يوم تُقرأ هذه الأزمة:(معاناة حادة من شرخ طائفي يقسم المجتمع التجاري إلى قسمين رئيسيين، لا يمكن القفز فوقه أو تحاشي إفرازاته السلبية. هذا الانقسام العمودي للمجتمع البحريني، الذي أحدثته تطورات تاريخية – ليس هنا مجال الخوض في تفاصيلها – ينبغي لمن يريد أن يحدد دور هذا القطاع أن يتوقف عنده، عوضاً عن القفز فوقه أو دفن رأسه في الرمال تحاشياَ لرؤيته. هذا الجرح الطائفي النازف بغزارة، والمنهك لإمكانات هذا القطاع، يضع كل الخلافات الثانوية القائمة ضمن كل طائفة على حدة، في الصفوف الخلفية عند تحديد معالم التناقضات في ساحة العمل السياسي البحرينية، عبيدلي العبيدلي، الوسط، 13أكتوبر، 2009.

(فالمشكلة التي تعانيها المملكة هي التخندق الطائفي وم

October 4, 2023

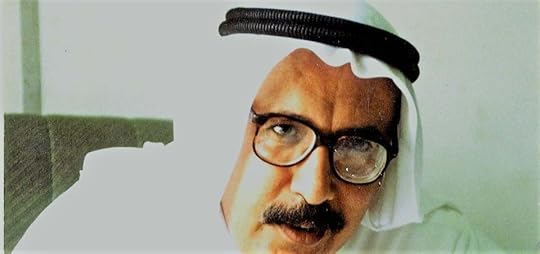

خليفة زيمان

خليفة زيمان في تجربته الموسيقية : ألحانه هي الالتقاط الشفاف لروح الكلمة

كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

في جمعية البحرين للفن المعاصر تحدث الفنان الموسيقي خليفة زيمان عن تجربته الابداعية . كانت القاعة مشحونة بالمستمعين، سرد قصته بإيجاز وتواضع من نشأته في المحرق الى تخرجه في القاهرة. ثم أصغى الحضور الى موسيقاه عبر الأشرطة وهي تتحد بكلمات الشعراء وأصوات المغنين .

في المحرق العريقة وجد خليفة زيمان نفسه يعب من ابداعاتها الشعبية.. وموسيقاها الاسطورية والحديثة، فقد تمازجت أغنيات الراديو وطبول الفريسة وايقاعات الهاون ، وتداخلت الأغنية العربية والهندية، لتجعله يقترب من موهبته التي ستنمو معه لاحق.

ورغم العمر الموسيقي القصير (في حدود العشر السنوات) إلا أن إنتاج خليفة كان وفيرا وغنيا بشكل مدهش .. ما الذي جعل هذا الشاب الصغير من أكثر الفنانين عطاء؟ لقد لحن أكثر من عشرين أغنية .. ووزع الكثير غيرها.. ويستعد لمشاريع موسيقية وغنائية ومسرحية بكل هدوء وصبر.

ما هو السر في أن يستطيع شاب (ولد في مايو 1962؛ أن ينتج هذا الإنتاج الموسيقي الإبداعي المتميز؟ أن يؤلف ويوزع ويقرأ ويتابع الندوات الفكرية والثقافية، ويشارك في الحياة الموسيقية بجانبها الإبداعي والفني المضيء ؟

ربما يعود ذلك الى نشأته الاولى .. فمدينة المحرق هي مدينة الموسيقى والغناء والابداع . أن دور الغناء تمتد من الشمال الى الجنوب . وحب الطرب أمر يتعلمه الطفل مع حروف الهجاء . وتمتد المقاهي في شريط طويل تذيع الأغاني القديمة الصادحة بحنان الماضي وقسوته. ويصدر السوق القريب كل الأغنيات العربية الحديثة، وتعطي دار السينما الوحيدة المزروعة هناك كل ما تنتجه السينما العربية، وخاصة الأفلام الغنائية والاستعراضية .

وهذه البيئة الفنية الغنية ترفدها حياة شعبية غنية بفلكلورها الغنائي والأسطوري. ان الشعب كله يحتفل في المناسبات بالغناء والطرب . ولابد ان نتذكر ان جذور هذا الشعب الغنائية الغائصة بعمق في أغاني البحارة لا تزال طرية في الذاكرة، ولا تزال أصداء ‹النهام› تتردد مع هدم البيوت القديمة العريقة .

وساهمت الأشكال الثقافية الحديثة كالأندية والمسارح والفرق الغنائية الجديدة في تطوير علاقة الأجيال الجديدة بالفن، ولكنهم خلافا، للاجيال القديمة، اتجهوا للفن الحديث بمدارسه المتعددة وأشكاله المعاصرة. وقد انقطعت – الى حد كبير- علاقة التمازج والتخاطب بين الجيل القديم والجيل الحديث .

لقد وجد خليفة زيمان نفسه بقوة في هذا الجيل الحديث، وكانت الشروط العائلية ملائمة تماما لنموه الموسيقي الفني الحديث.. فاضافة الى استقرار العائلة والتماسك فيها، وهى العائلة التى ستعطى فرقة «أجراس» العديد من اعضائها ، فقد لعب الفنان سلمان زيمان دوره في تشجيع اخوته واخواته على الاهتمام بالموسيقى .

وإذا كان سلمان زيمان قد بدأ طريقه بصعوبة الى الموسيقى والغناء، وواجه عناء الخروج من ظروف العمل المرهقة ؛ فإن خليفة لم يجد مثل هذه الصعوبات، لقد وجد نفسه منذ البداية في مناخ موسيقي، جعله يتطور بشكل اوسع واعمق . وهذا يوضح كيف أن التربية الموسيقية في أثناء الطفولة لها أثار خصبة على تطور الإبداع فيما بعد. ولعل هذا هو السبب الأساسي لنموه الفني الواسع فيما بعد وخصب عطائه .

وقد انفتح خليفة على مدينة «المحرق» بشكل وجداني، واندمج في حياتها الغنائية الفنية . عبر اصوات المقاهي واغنيات الأفلام . وعبر التراث الفلكلوري من رقصة الزار الغريبة المرعبة . إلى رقص وغناء شهر رمضان الجميل ؛ ثم أخذته الأشكال الحديثة المفصولة عن التراث، كالنادي، وتقديم أغنيات بسيطة على مسرحه، إلى الإيقاع الحديث الجديد الذي فرض نفسه على مناخ الغناء والثقافة .

ان الاشكال الحديثة هي التي سوف تستقطب اهتمامه. ان حبه لموسيقى الشعب جعله يتذوق الفن عموما، ولكن لم تعطه امكانياته الفكرية والفنية حينئذ إمكانية للتوغل الى ايقاعات هذه الموسيقى الشعبية.

وكان الذهاب إلى القاهرة للدراسة هو عملية تطوير لهذا الجانب لديه. إن فترة الطفولة والصبا المليئة بالموسيقى تواكبت مع دراسة عالية متخصصة في الفن الموسيقي لمدة سبع سنوات. وجعلته هذه يطور تلك الامكانيات والكوامن البسيطة إلى فاعلية حديثة.

في اثناء الحانه الاولى لفرقة «أجراس» لم يسترجع ذلك التراث الموسيقي الغنائي . كانت الموسيقى الحديثة هي المسيطرة على هذه الألحان. ولكن هذه الموسيقى موجهة الى التعبير عن أغنيات عربية جميلة.

إن المضمون الداخلي المتواري لهذه الكلمات يظهر بوضوح في لحنه. انه يلتقط الروح المسيطر المهيمن في تلك الكلمات، وينتزعه من بين كافة الظلال التي تتركها الصور . إن هذا الالتقاط الشفاف لروح الكلمة ومحتواها، وتجسيده عبر اللحن، هو قدرة راحت تنمو بشكل متدرج من ألحانه الأولى لأغنيات الأطفال التي تبدو فيها البساطة الكبيرة وعدم التداخل العميق . لتحل محلها، فيما بعد، البساطة والتداخل العميق والتناسق والشفافية .

إن ألحانه تمسك بقوة بروح الكلمة وتجسده . في اغنية «غناوي الشوق» لعلى خليفة نسمع هذا الرقص الموسيقى والوله والولع . ان كلمات الاغنية كلمات حب ورقص ومتعة؛ وقد جسدها هذا اللحن الراقص المتثني المتمازج بين المرح والحزن الخافت.. فبدا اللحن أحيانا كسفينة حقيقة تتراقص على الموج ملؤها الحب والدفء.

في نار النشامى من كلمات علي خليفة أيضا، نجد ذلك الانتزاع لروح الكلمات وتجسيدها عبر اللحن الراقص الفرح المتصاعد بقوة الى السماء.

لكن في اغنيات اخرى مثل «غريبان» نجد روحا موسيقيا آخر . إن القصيدة مليئة بالدراما والتناقض الداخلي الصعب المرير، انها تنمو عبر الحزن الفاجع والفرح المتواري القادم : «غريبان والأرض تعلن زينتها». منذ البدء نجد التناقض بين الغربة والفرحة والحب . وقد عبر عن هذه المشاعر المعقدة المضنية بشفافية حزينة ، وايقاعين حزينين يتداخلان بتماسك جميل، ولكن هذا الحزن المرير يتحول الى اندفاعة غاضبة وقوية تجعل الاغنية تنفض الروح وتغسلها من جديد . ان الموسيقى والصوت والكلمات تتحول الى شلال من النور والأمل .

ومن هنا استطاع خليفة زيمان أن يفهم إمكانيات صوت هدى عبدالله الثري، واتجاهه الأوبرالي الشاعري الرفيع ويعطيه الألحان والكلمات المناسبة . فمن الصعب أن تغني هدى كلمات عادية عبر هذا الصوت الدرامي الفني المشحون بالتوتر والطبقة العالية .

وفي خضم هذه التجربة القصيرة في زمنها ، التي لحن فيها أو وزع أكثر من ثلاث أغنيات في كل سنة، راح خليفة زيمان يطور تجربته الموسيقية . وأهم جانب هنا هو الانفتاح على الحياة الثقافية والفكرية، وعدم الانعزال، الذي يبلغ حد التحجر عند بعض الموسيقيين والفنانين، فاكتشاف الأدب وتذوقه لعب دورا في هذا الاتساع للخلفية الإبداعية وهي كلها تقود الى اغنية اكثر جمالا وعمقا.

ولا ننسى ايضا ان العديد من هذه الأعمال تمت خلال دراسته وسفره المتواصل .

ومن هنا كذلك هذه العودة الى المحلية والاصالة والإيقاعات العربية والشرقية، ومزجها بفن حديث متطور . إن بعض الالحان يتجه الى الاستفادة من فن الصوت والليوه، والكلمات ذات شعر عميق .. فتمازجت الثقافة الحديثة بوجدان الشعب . إنها دائما العودة إلى الينابيع التي يقوم بها الفنانون بعد نمو تجربتهم واتساع أفقهم.

إن انتشار أغنيات فرقة «اجراس» تعتمد اعتمادا كبيرا على الكلمة المناسبة، وعلى اللحن الذي يشكل معظمه هذا الفنان . وأمامه أفق جديد؛ وتجربة مليئة بالاحتمالات .

أن اتجاهه لتلحين الأعمال المسرحية سوف يقود الى العديد من الإضافات والتغيرات في الحانه . أن تلحين الحوار وكلمات الصراع اليومي سيكون لها دور على اغناء الأغنية بروح الحياة . بتعدد الأصوات . وبدخول المرح والحياة اليومية .

أن الرحابنة استطاعوا أن يمزجوا بين نثر الحياة اليومية والاغنية الشاعرية عبر تحويل الاغنية الى لقطة او حكاية . اضافة الى الاغنية الدرامية الشعرية العالية التي تميزوا بها ، وخليفة زيمان استفاد من تجربة الرحابنة ومرسيل خليفة، وقد خلق مزيجا من هذين الابداعين الكبيرين، عبر الأغنية الاجتماعية

والعاطفية المتضافرة .

لكن جانبا واحدا من ابداعهما لم يتطرق اليه هو الاغنية الشعبية، او اغنية الحياة اليومية وحواراتها الغنية . حين تتحدث فيروز مع القمر، او تهرب طائرتها الورقية؛ أو حين يجادل صبي شرطي المرور العجوز الفقير، وهذه الاغنية تجسد مدى ما يبلغه المبدع من تفهم للحياة ووصوله إلى مستمعيه ومسرحة الأغنية .

إذن لا شك أن التجربة المسرحية سوف تطور هذا الجانب الموسيقي الغنائي لديه، وتتركنا أمام احتمالات إبداعية عديدة.

إن تجربة خليفة زيمان على قصرها حافلة بالعطاء والإنجاز، وهو يتكلم عن تجربته بكل تواضع، وتقدير للأشواط الطويلة التي قطعها غيره، ويعرف ان امامه شوطا طويلا

الاضواء 9 يونيو 1990

رحــــــــــلةُ الرمـــادِ

قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

علي النجار يبحث عن مشرب وصديق. المدينة خائبة الأحلام. والصديق لم يأت. المشربُ غرباءٌ، والعتمة والأنوار الخافتة لا تسمح بالقراءة.

كم لي من السنوات لم أر علياً، وإذا رأيته كنا أشبه بغرباء؟ كيف حدث ذلك وهو الذي كان جاري فيما وراء الأسوار؟

ثمة شيءٌ ظلَّ متقلقلاً في حنجرةِ العلاقة.

كيف يمكن أن تضيع كلُ سنوات البحث والعزم والوجود الحي؟

حاولتُ أن أفهمه كثيراً.

꧁꧂

عليٌّ يتقدمُ على الرصيف.

الأمطارُ تسقطُ بشدةٍ في روحه، تتكسرُ الأشياءُ والشظايا، وهو يخرجُ من بيتِ أبيهِ الواسع ليحتضن السراب.

من له الآن غير العائلة العادية التي خرجَ منها وعادَ إليها؟ من له الآن في الحقل الأسود، حيث تهطلُ السماءُ غباراً ورماداً؟

خرجَ من هناك، من حي اللآلئ حيث العوائل تضعُ الدررَ في المخملِ والحرير، والمسجدُ الكبيرُ لم يحضن قدميه الصغيرتين، وتعبتْ منهما السراطينُ واللخمُ في البحار، ووضعَ أبوهُ الورقَ الناري بين أصابعهِ وغابَ في المدار!

يَخرجُ على الأشياءِ كالأعصار، الشارعُ المتربُ أستقبله، والخلايا، ولم يذهبْ لمصيدةِ المحار، يطالعُ وجوهَ التجارِ ذاتِ الظلالِ والهدايا البخيلة ورؤوسُها في قممِ القواربِ المتقلقةِ بين الموج، ويحلمُ بالساحاتِ المفتوحةِ على النجومِ والمناجم الحرة.

(سيدتي، هذا أنا لم أُجربْ الحبَ طويلاً، حين خرجتُ من المصيدة الطويلة والمسيرةِ المريرةِ سألتُ أختي أن تبحثَ لي عن عروس!

لألقي نظرةً على الماضي.

خرجتُ من بيتِ الطواشين الكبارِ، الرحلِ في البحار، وصرخَ أبي في وجهي كيف تسقطُ من منجمِ الفضةِ لأكواخِ العبيدِ؟ لن أعرفكَ بعد اليوم حتى تتوب.

فأكرمتني الخلايا والمطعمُ البلدي قرب السينما الحمراء والمقبرة، حيث تتلألأُ النجومُ وجاءتْ السفنُ من الشطِ الآخر للبحر بغرباء وفتيةٍ شجعان وبأصابع تشحذُ الورقَ وتحيلُهُ درراً وأشعةَ النهارِ، هناك كنتُ أدرسُ، وأصيرُ نسراً يطيرُ في الأعالى، يشدني أبي للحُفرِ، ويتعبُ ويمرضُ ويمسكُ ريشي المحترق بين يديه، ويقولُ: أأنتَ ابنُ الطواشين تنتحرُ في الحواري؟ تصيرُ من هؤلاء أبناء التراب؟!

يأخذني الحراسُ للمطار، يسلمونني جوازَ السفرِ وأمضي في معبرٍ طويل فأسقطُ في الفضاءِ البهيم، تستقلبني الصخرةُ الشوهاءُ في الحمراء، وغرفُ السطوح، والمطابعُ الفقيرة، وأصيرُ موسوعةَ الكلام في السهرات.).

أيها القائدُ الكبيرُ، هذه الوفودُ تأتيكَ من كلِ الدروب، وتكونُ عيناً للجزرِ المنسية، تدققُ في كَلِ حرف وفي كلِ وجرٍ، وتترصدُ الثعابينَ الزاحفة في الأسرة.

يأتون أسراباً من بلد جزائر اللؤلؤ ليضعوا النجومَ على أكتافهم.

꧁꧂

عليٌ يعود لشيخوخةٍ مثل جدارٍ عتيق أهترأ. تضخمَّ في قصره، وتكورّ وجهُهُ، وإنطفأتْ عيناهُ. لا يكادُ أن يبتسمَ أو يُسلم إلا بكبرياءِ ملكٍ.

ثمة رجلٌ يُحدقُ فيه في المشرب. أينما يذهبُ يرى هذه الوجوهَ تثقبُ ورقَ الجرائدِ وتطالعه، قربَ فيلتهِ ثمة ذلك البائعُ الذي لا يتبدل.

شركتُهُ محاصرةٌ على الرمالِ المتوهجة.

العلبةُ بعد الأخرى، وكأن الرجلَ يتحرك ليضعَ سماً في كأسه، يشربُ علي ويذهبُ لدورةِ المياهِ ثم يطلبُ كأساً نظيفة آخرى، وعلبةً لم تُفتح، إلا تحت نظره.

هناك في الذاكرة طيورٌ تحلق، لم يعرفْ جلدَ المرأةِ الرقيق، ولم يأكلْ كثيراً في الشتاء، يطالعُ ورقَ الرفاق القادم من وراء السلاسل والمصائب والقيعان، ينظرُ إليه القادمون ويقدمون كسراتَ الخبزِ والريالات القليلة ويصيحون صرت خيالاً!

هناك في الغربة في الأيام المتوهجةِ يأكلُهُ البردُ والثلجُ والأزقةُ الفارغةُ إلا من قراطيسٍ متطايرة، يرقدُ في علبةٍ، يهربُ نحو سطوح الحمام، يملأُ الزبلُ خياشيمَهُ بالظلال، يكادُ يضعُ إصبعَهُ في نظارة الرفيقة الضاحكة الهازئة بالأسمال، والقوافلُ تأتيهِ ويسربُها لبلادِ الثلوجِ وإلى جامعة باتريس لوممبا حيث تحبو كتبُ الفقراءِ والشهاداتُ المريبة، ويعودون ليعلمهم أسرارَ التراب والكون والمصائدِ النافقة.

أبوُهُ يراسلُهُ، يكتبُ بخطِ الحُجاجِ وبماءِ زمزم، يريدُ أن يحرسه من العيون، والعيونُ تثقبُ جلدَهُ في كل مكان، يُشوى من المُلاك في الحمراء وفي أزقتها الجانبية وإجتماعات الوفود القادمة من الخنادق والبنادق والحقول المتعبة نخلاً وحفراً، كبرتْ عيناهُ حتى غدتْ بإتساعِ شمس، كلُ نملةٍ مرصودة، والسطورُ في القراطيس والصحفِ المنشورة تتحولُ لأسئلةٍ وثقب في الجماجم والحصون والأسلائك الشائكة وتُظهر فتيةً أقوياء مردةً في بلاد الخيول الطائرة فوق البشر وأرض الأقزام.

أبوهُ يحضنهُ في الحلم، حتى يكاد يخنقه، صار ممتلئاً قصيراً وهو الذي بدا شامخاً.

يعودُ للمطارِ ولأرضهِ وللحقولِ المحتضرة، مطرٌ من الأوراق فوقه، وينغمرُ في الهمسِ والصمتِ والعتمة، ويجدُ بيتَهم صار قلعةً أثرية، يسكنها بسطاءٌ غرباء كحشدٍ من جيش الأسمال، وأنابيبُ الغازِ والثيابُ الرطبةُ المعلقة، أبوهُ يحضنه وهو في السرير، صار حطاماً، والفوائد جبالٌ في المصارف، والأخوةُ إنتشروا مؤسساتٍ ومصانعَ ومتاجر وفللاً وحدائق، وهو لم يجد بيتاً يأويه سوى العرق الأجنبي.

أبوه وراء غلالة الدموع، يهمس: ماذا فعلتَ بنفسك؟

يصرخُ في المسرح الفارغِ من الجمهور:

– أنظرْ إليَّ غدوتُ جبلاً شامخاً!

جاء متأخراً لبيعِ اللؤلؤ الكاسد، أخذوهُ مرةً أخرى لوراء الأسوار، أعتزل الناسَ وخيوطُهم بين أصابعه، زنزانةٌ ضيقةٌ ومجرمون ومهووسون ورفاقٌ سذج وخبثاء والأكلات المقننة، والذكريات تنهال، والعيونُ تحدقُ فيه، وكلُ كلمةٍ مرصودة، وجسده وثيابه وأغراضه تُفحص كل يوم، الثلل تتعشى بكلماته، يكتشفُ الخيوطَ السرية بين الضرباتِ والفجائع وعيون الأصدقاء، كثيرون يمضون وهو باق بين الجدران، رحلَ في بقش السجناءِ وأريافهم القصية، ركبَ حميرَهم البيضاء النافقة بين الحقول الهرمة، سافر للهند مراراً وهو يسهرُ مع مشردين، أكتشفَ السرطانَ في الخلايا، الوشاةُ في كلِ مكان، من صفعةٍ يستسلمون، من أرضٍ يختفون، من بيتٍ يتلوثون، وهو باق وراء الجدران والزمان المتجمد القاتل، أصدقاؤه الكبار رأى فيهم الجراثيمَ الغريبة، رأى على ظهورِهم خرائطَ الصمتِ والتنصت.

أحد أخوته يهذي باكياً ويزوره:

– أبونا مات! في آخر كلمة وهو يمضي للرفيق الأعلى نطق باسمك!

صار يلوذ بالعتمة، ويحدق في القادمين والراحلين، جسدُهُ توحدَ مع قشورِ الجدران وتنكات البول العطنة، ورأى أباه يصرخ ويلوذ بحضنه.

꧁꧂

يجلس في المشرب وحيداً، لماذا تدققُ هذه النادلةُ في ملامحه؟ لماذا تتحدثُ في الهاتف كلما رأته؟!

بعد كل هذه السنين صار له ابن، يصلي ويتعبد ويكونُ لحيةً، أين ذهبت أوراقُهُ ورمادهُ وجثثُهُ الكثيرةُ المنتشرةُ في الحقول والمسالخ؟ زوجتُهُ علمتْ ولدَه الصلاةَ والصوم وغدت السجادة مراده، والجسمُ الجميلُ الصغير الذي حضنه ورباه غدا صلداً مليئاً بالحراشف.

يصرخ ابنُهُ فيه:

– لماذا تفتشُ مكتبي؟ لماذا تقتحمُ غرفتي؟ لماذا تتنصتُ على مكالماتي؟

يضحك، يبتسم، يرفرفُ بروحهِ في فضاءِ الحانة والغرفة، ويتفجر فجأة بضحكاتٍ صاعقة، زوجتُهُ تسألهُ لماذا هو مثل تابوت؟ منغلق، ومنعزل، يقرأُ كثيراً كأنه يهربُ من الأسئلة، ولا إجابات، يرى خيوطَ الرفاق تدبُ على الرمال الحارقة، مثل خنافسٍ تُشوى، وتظهرُ قنافذٌ مليئةٌ بالشوك والوحل، لكن ثمة كلماتٌ تنبض، ثمة أرواحٌ ترفرفُ بضوءٍ فوق مستنقعات الزيت والدماء.

يرى صاحبَهُ يعقوب يأتي، لماذا يصرُّ على صحبتهِ كل هذه السنوات الضائعة بين الحانات المغلقة، يبحثان عن مكان جديد كل بضعة سنين، ويجدان شبكاتٍ من العيونِ والهراء حولهما؟

صاحبُهُ يأتي من زقاق ضيق، دفنَ أمَهُ وذكرياته ونبضه، وحصل على غرفةٍ مجانية في بيت أهله، والصغار كبروا، وهو تحول لهيكلٍ عظمي، يخفي الثوب والغترة والعقال عقوداً من التخفي والكِبر، يراه دائماً داخل ذلك الزقاق الضيق.

هناك في القلعةِ الرثة كان علياً، على رأسِ ثلةٍ تقفُ وراء الباب، والغرفة ملتهبة، والأنسام شحيحة لا تنفذُ من مسام الخشب، صراخهُ هز القلعة وقلقل الحصى والنهار والليل وجاء حشدٌ من الرجال البداة، تلمس الضابطُ من مدينة الزرقاءِ صوتَه، أخذه للصناديق المعلبة في الصحراء، في الليل تصيرُ ثلاجةً وفي النهار تنوراً.

في المنافي، في الجلساتِ المتوهجةِ بثمار العقول، في الحانات، كان سيدُ القولِ، روحُهُ صاخبةٌ تحب الحياة، الآن السأمُ هائل، يدفن نفسه في الركض وراء الايجارات والأرباح، مطرٌ من النقود، يختنق، يذهبُ للمشربِ متأخراً، يخرجُ من مصارين المدينةِ الملوثة بالدخان والزحام، الغريبة، إمتلأ، لم يمشِ منذ مدة، قد يتفجرُ عرقٌ فيه كما جرى مرة.

يُذهل من ماضيه، أهو الذي فعلَ كلَ ذاك؟ أين كان عقله؟ يرى قطعاً من الماضي تمشي حوله، أصدقاء قدامى يثرثرون بالألفاظ الصاخبة الغبية، أشباح، يرفعُ يدَهُ ويمضي بسرعة، تخترقه نظراتُهم وهمساتهم، وتتساقط تحت نعليه.

يعقوب سبقه للمشرب. يخترقان الأزقة، وغابات السيارات، والمناطق التجارية، هواتفهما تضجُ كل يوم، خطوط هادئة باردة، تشتعلُ في آخر الليل.

يعقوب في الأحداث التي هزت المدينةَ هرب وتاه في سيارة في الصحراء ووجدوهُ يكادُ يختنق من الرمال وقضى في مستشفى الأعصاب زمناً.

الآن يبتسم ويتكلم بحكمة.

كلٌ يدفعُ حسابَهُ، في المشرب، وفي نهاية العمر، شاخا بسرعة رهيبة. كيف يمكن أن يستثمرَ يعقوب مكتبَهُ الجديد وهو في هذه الكهولة ولا زوجة ولا ابن؟ أعطاه شقةً بإيجار مخفض. وربما يحتاج لسيارة جديدة بدلاً من تلك التي غرقت في الرمال.

كان..

لا أحدَ يستطيع أن يتكلم أمامه، يعترض على الطقس والأخبار والهمس والكلمات، وينهض في ساعة متأخرة في الصباح وفي الليل يقرأُ كتباً ضخمة، يرى المسجلات المدسوسةَ في جلود الرفاق، يسمع التنصتَ ويلمح الانهيارات في العيون، كلما عرى صديقاً طلع عدو، الرفاقُ يذوبون من السياط والخوف والعري والغضب، أبوه يضحكُ عليه، يقول له: نحن عائلة النجار جئنا من البادية، بعنا التمورَ في زمن الجوع بأسعار عالية، وكان الذباب والدود فيها، وأنت تطير بالورق؟

حدقَّ في ورق ورثتهِ، لم يظلمه أبوه، ترك له نصيباً مثل أخوته، لكنهم تاجروا منذ وقت مبكر وأصبحت لهم شركات كبرى وفنادق، وهو يحبو نملةً بينهم.

يتأمل سيارته ويبعد عامل الغسيل الأجنبي، ويتطلع فيه بريبة، والرجل الرث ينظر فيه خائفاً، صرخَ:

– ماذا وضعتَ تحت السيارة؟

– غسلتها جيداً يا سيدي!

يتأملُ في الأسفل. لا شيء.

27 مارس 2012

عودة الشيخ لرباه

قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

خمسون سنة ، خمسون سنة في الغربة ، في أقبية الشام وأزقة مصر الفقيرة ، لم تُبقِ شعرةً سوداءَ ، تاريخٌ عريضٌ من العصيانِ والنورِ ، فدعني أعبُّ من اللذاتِ والنشواتِ فلم تبق في العمر بقية !

منزلٌ فخمٌ ، قرب دوحة ثم شاطئ جميل ، وثلاجة مليئة بما لذ وطاب وزوجة كهلة في المستشفى والأولاد كبروا وأغتنوا ، فماذا تريد أن أفعل في كل هذا الإنجاز والملل ؟!

تاريخٌ شامخٌ طويلٌ من البطولات ، قبل أن تظهرَ أنت وتعرف القراءة ، في المدرسةِ الإبتدائيةِ كنتُ فيها وتتذكرني ولكن أنا لا أتذكرك.

الشكر للجسم الذي أحتمل ، ذهبتُ إلى المنفى شاباً وذهب غيري للدراسة ، وحصلوا على شهادات ، وأنا عشتُ في قبوٍ بارد ، أجمعُ حروفَ الجريدة حرفاً حرفاً ، أستعيرُ من هذا مقالةً ، ومن ذاك خبراً ، وأدخلها في عروقِ الأرض ، منذ أن كان لا يعرفنا أحدٌ ، منذ كانت رياحُ السمومِ البشرية تطالبُ بدمنا ، منذ أن كان دمنا مهدوراً في المحطاتِ والمطاراتِ ، وأنتم كنتم تأتون وتسرحون في فيافي المتع ، فنادقٌ كبيرةٌ وشواطئٌ ومشروباتٌ وفتيات ، أتتذكرْ المرأةَ التي جربتَها في الدقي؟ كانت لديك بعض النقود ونحن في أمس الحاجة لمائة دولار! أتذكر؟ كنتم تأتون بخيرِ النفطِ المتدفقِ تواً ، كنتم إرتعاشاتُ السبعينيات ، الحصادُ الأولُ للسعارِ الفضي ، تغيرت الثياب المكرمشة ، وظهرت البدلاتُ الأنيقة ، وتجمعتم في الشققِ المفروشةِ تدعوننا للسهراتِ الجميلة الممتعة ، لم نكن نعرفُ مثل ذلك الأكل ، وأروحُ أقودكَ في السوق الشعبية المزدحمة الرثة ، بين الباعة والسماكين النيليين أشباه التماسيح لأشتري سمكةً بلطيةً بسعر الطمي، والتقطُ الخضارَ الرخيص، لنتعاون على غسلهِ وطبخهِ في الشقةِ الصغيرة في قعرِ العمارة؟ وأنت تضخُ في الجريدة كلَ دمك البحري ، كلَ نزيفِك بين الآلات والأولاد ، تشتعلُ طوال النهارات التي تأتي فيها متدثراً عن البرد الرهيب ، وليس ثمة سوى شراب العَرق الذي تكرهه ؟!

سنوات ، سنوات طويلة بين الشوارع الغريبة ، يلاحقنا الملاكُ لعدمِ دفع الإيجار وللتهرب من الرسوم ، وتراقبنا العيونُ في الممرات ومن النوافذ ، نتلونُ ونتغيرُ ونبدلَ جوازات السفر ونصير مواطنين عرباً من جنسياتٍ عدة ، وملاحظو المطارات يدققون في ملامحنا ويشتبهون في اسمائِنا ، ونتعثرُ بعتبات العواصم ، ونُجر للزنزانات يغرفُ الرجالُ القساةُ دمنَا وعرقنا ، وندخلُ في وفودٍ رسميةٍ فتدور رؤوس المراقبين .

عشراتُ السنين كأنها أمس ، بلدي كبرت من دوني ، لم أر هذه الحدائق ، لم أسكر في هذه الفنادق ، لم أرتعشْ برداً على هذه البلاجات ، لم أركضْ فوق هذا الرمل البحري الأبيض (الطاهر)! لم أرْ هؤلاء الأولادَ الذين كبروا ولم يعودوا يذكرونني ، وهؤلاء البنات تزوجهن غيري ، وأنا مع امرأة مسنة أهلكتها العللُ والأمراضُ والمخاوفُ من الكتب والسياسة والوطن . جئتُ بها هيكلاً عظمياً تغلغلَ فيه نملُ الغربة والعوز ! الآن لدي شيء من النقود وأريد أن أسافرَ بها ، أريد أن ترى الغابات والجليد والمدن التي لا تنام . إنها نائمةٌ ، الأسلاكُ تمتد إلى جسدها الذابل ، وليال عدة أقضيها هنا ، مسلسلاً إلى هذا الكرسي ، مثل الغربة الطويلة ، مثل أكل العيش الحاف ، وتقول لي لا تشرب ، ولا ترقص ، ولا تدعو نساءً لبيتك ! يا لك من جامد جاحد !

أجل ، أجل نسيتُ قصاصات الورق ، وأعداد الجريدة الكثيرة ، التي التحمتْ بعظامي ودمي ، حدثَ لها ما حدث ، بشكلٍ مأساوي رهيب ، ماذا نفعل ، لم نكن قادرين على الإحتفاظ بنسخة ثانية ، ولم تكن هذه الوسائل الآلية العظيمة موجودة في زماننا ، إحترقتْ ! كل التحقيق الذي تقوم به معي يتلاشى من رأسي ، ولدي إجازة قصيرة من عزرائيل ، تركني أجيءُ إلى هنا سليماً ، أمسكُ ترابَ بلدي بعد خمسين سنة ، خمسون يا أبله ، خمسون وليست سنة أو عشراً ! تركني أجيءُ على عكاز ، والعديد من الجراح القديمة يئزُ في عظامي ، أن تهربَ من حربٍ شرسةٍ سليماً ليس أمراً سهلاً ، أن تحفرَ نفقاً في سجن وتصلَ للمنفى حياً ليس لعباً ، ثم تجثم في القبو تطبع ، وتخرجَ لنورِ الليلِ الشاحب ، وتشتري الأغراضَ وتذهب لزوجتك لتسقط على الفراش تعباً ، كنتُ أقاوم ، بزجاجاتِ العَرق ، والمشهيات الشامية الرائعة ، أصمدُ وأعانقُ امرأتي وأغني لها ، وأكتبُ قصائدَ فاشلة في حبها ، وتريدني بعد ذلك أن أتذكرَ محتوياتِ جريدةٍ بقيتْ عقوداً وامتلأتْ بكلِ أنينِ الأرض والبحر والجبل والسمك والحقول واللآلئ؟

لولا تلك القصائد الغزلية الساذجة ، والمرح ، والذهاب النادر للمسرحياتِ الغنائية الفيروزية ، والصعود للجبل والجلوس على قاسيون ، والرحلات لبردى ، وفي كلِ مناسبةٍ يضجُ فيها العالمُ بالأعلامِ كنتُ أقدمُ لها هديةً ؛ باقةَ ورد ، حليةً صغيرة تفجرُ بروقَ الضياءِ في وجهها ، لؤلؤة من البحرين ، غالباً ما تكون هدية من تبرعات رفاق لسنين ، كل هذا الحب المضنى ، كل هذه العبادة لهذه المرأة المنفية معي قسراً ، المحترقة في العزلة وضجيج التقارير والوحدة ، جعلها تحبني أنا ، ذو الوجه الذي يشبه قرش بحر جائع .

صمدتْ معي ، ذابتْ عظامُها مع عظامي ، ملأنا الأرضَ أولاداً وضحكاً ودموعاً ومحبة . .

الآن تريد أن أتذكرَ موضوعاتٍ في جريدة سقطتْ عليها جمرةٌ وكاد المنزل كله أن يحترق؟ تريد أن أدفن نفسي حياً ولا أذهب للسواحل والمراقص والحانات والأعراس؟ أن لا ألمس خدود هذه المرأة وأشرب وأضرب بعرض الحائط كل نصائح الأطباء؟

2010

أنشودة الصقر

قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

حلقْ …

حشودٌ جبارة تملأ المطار، كأن الطائرةَ حطتْ على القلوب. الدكتور سلمان الطيب بقامتهِ القصيرة واكتنازه ووجهه الصارم أحتضنهُ بود ولكن لم يُجلسه معه على المقعد، دعا عبدالرحيم إلى ذلك الجلوس وهو أُوقف خارج السيارة، خارج الوجود!

مشت السيارة بصعوبة بين الكتلة الحديدية البطيئة الصادحة النابتة أغصاناً وأعلاماً وصرخات.

شعرَ بطعنة غريبة، جثم في سيارة صديق أخذه صدفة، الذي أحتض علماً وراح يزغرد، والرؤوس تتدلى من بين الزجاج والأزقة والريح والقضبان.

تنطلق في موكب وفيضان وأقمار متلألئة وكلمات نارية، تخرج من الدروب الضيقة، من تلك السطوح التي طار فوقها، ونزلَ في حظائر بقرها، وضربت رأسه حبالُ غسيلها، فأخترق تسبيحات المطاوعة لصلاةِ الفجر، وعيونَ العسس ومثاقيبهم وأخذتُهُ الريحُ لغابة البيوت والهروب في مصائد الحجر والصرخات وراءه تتغلغل في ذاكرته وجلده.

الموكب ينطلق.

منذ متى انطلقَ هذا الموكب؟

حين رأى الدكتور سلمان في صالة النادي لم يكن دكتوراً بل طالباً يستعد للسفر، للطيران خارج الحدود والدخول في عالم الدارسة العليا، فرخان سقطا من عش، أو هيكلان عظميان نحيلان من نتاجِ الأحياء الذابلة في سدرة عجوز.

لا يعرف لماذا أسرهُ الدكتور؟ ابن القبيلة الثرية طلقَ القصرَ والحظرة والحظيرة وكانت كلماته تصدح وتأسره، تخدره، تشعله.

القميص والبنطلون داسا الثوب والغترة والعقال والمجلس وتقبيل الأنوف ورقص السيوف الصدئة وإطلاق الرصاص الفارغ، تركا الحضور وجثما معاً في زقاق طويل يمتد من المحرق للشام، لبيروت، للحرائق الكثيفة التي ستلتهم المصائد والحظائر وسير عنترة والظاهر.

سلمَ أضلاعَه لذلك الشاب المسافر، أعطاه كشوفَ الحرفيين في المدينة القديمة، وسجلات عظامهم المحروقة، وسيرته وهو يخترق الأسطح ورؤوس الحرس وبنادقه التي تطلق النار على العصافير وتماثيل الطيور المتجمدة على السطوح. سيرتُهُ هناك حيث الجزيرة التي طلعت فتاةً خضراء من المياه عصفت بالصخور الجبال وصيرتها حدائق، كونتها قمماً من تماثيل تتدلى بين السحب وقيعاناً وأفلاجاً تسير بين الصخور.

الدكتور سلمان ملكهُ عبر الورق والهاتف والصواعق التي تنزل على رؤوس الشياطين وتحيل حيوات الأحياء المسكينة المستكينة إلى فيضانات تتدفق طمىً وأعاصير.

تطاردهُ الجواميسُ والنواطير والعقبان في الأزقة والأقبية فيحضنه، يضعهُ في عشة بعيدة في قمة من المرايا والأصوات، يعيده إلى الحظيرة والبلدة الراقدة ليوقظها، ليحرق جلدها اليابس..

المدينة التي أستيقظ على أصواتها لا تزال تهزه، المدينة التي أسستها القبائلُ القادمة من جوفِ البحر، التي تقاسمت بقعها عبر الخيام وروائح القهوة ودم السيوف، صارت بحارةً ومجاديف وأهازيج، حولت صخور المياه عبر الأيدي والأظافر وقفف الحمير إلى بيوت متلاصقة تخشى الطيران في الهواء، تزرعها حكاياتُ السفر والحربِ عبر المياه، تحيلها إلى متاهات من الحجر يتوه فيها الغزاةُ وإلى أقنعةٍ للنساء وحفر عميقة للرقص السري في الليل الشتوي، تطلقها أرجلاً في الشوارع وصخوراً تبحث عن الهامات المذلة، وقماشاً ملوناً صادحاً، وسباحين بين المدن والحيتان والصخور والنجوم وأطفالاً يشقون عباب السبورات والكلمات وينشدون.

المدينة التي أكلت قدميه والعتبات التي استقبلتْ مصائدَهُ وكلماته وأسره لحلم الصبية وإطلاقهم نسوراً في السماء، الدكتور يصنع الكلمات في الجامعة وهو يوزعه خبزاً ساخناً في الصباح.

الدكتور سلمان شبحٌ بعيد، وحلم لا يلتقيه الشباب إلا في السفر والرحيل والمنافي، تستقبله الأمهاتُ ويعزيهن بعد سنوات، هو يتعلم هناك، أظافره نظيفة، وسكينه باردة، وحين يأتي إليه مسافراً يضلل العسس وراءه ويكادُ يخبأه في إحدى غرف فلته.

ينام على فراش وثير، ويضع رأسه على وسادة باردة لا يقلقه هجوم في الفجر، ولا أن لا يدفع الايجار، أنشأ له خطوط من دم الأحياء الفقيرة هناك، وقد ذهل إنه سيبقى في الغربة:

– الرفيق الدكتور سلمان هل ستبقى هنا وتترك الأرض؟

– رفيق راشد هل يمكن أن تكون الرأس الكبيرة تحت رحمة العدو تخضع لضربة حذاء في الفجر؟

غدت الفيلا في حمى الجبل والحدائق والخيط الدموي المالي القادم من الأرض، لكن هل عليه أن يخبئك في غرفة داخلية ولا يجلسك مع محدثيه؟

كانت ابنته فداء في المطار أيضاً وأخذتها سيارة خاصة للاحتفال. فداء كانت نبتة الجبل صارت وردة بين صخوره وسكاكينه وأسرته التي تقطع الأرجل والألسنة الزائدة، مشى معها ليال تحت النجوم وذكريات الأرض، جمعهما نبيذ واحد وسمع غضب الدكتور لخروجها معه، صار هو(مكشوف وخطر)، فداء لم تعد تراه صار يحلم بها، هل للكهل من زواج آخر يصعد فيه لذروة؟

زواجه الأول لأم ظافر تفجر هناك في المدينة الصاخبة التي طلعت ساحرة عملاقة من البحر، سحبت المراكب ودور الطرب الغاضبة ودكاكين الحرف للمشي فوق الجسور وقطف النجوم، كونت من نتف الجزر مدينة كبرى وصواعق من نار وحركت المغاصات والقيعان وحولت القرى لنسيج بحري بري يصعد للغيوم.

حين تفجرت زغاريد عرسه وجد نفسه مقيداً يأكل خبزاً يابساً وعدساً نارياً مفجراً للأمعاء وتحيط به أجساد السجناء ذات العضلات التي تصهر الحديد، وتحمل الخزائن في النهارات هاربة بها للأحياء الفقيرة ثم تخرج من السجون صامتة محطمة تبيع السمك العفن المحاط بالثلج، ويبقى هو يعبر الزنزانات والسنين لا يتحول، والدكتور جاثم في فلته يخرجُ الأولاد والبنات المهندسين والأطباء..

من له هو غير ظافر ولطيفة اللذين تمردا على أرادته؟

يقول ظافر ساخراً:

– هل كنا نراك لكي نتعلم؟ من لنا غير الأتراب القذرين الذين علمونا لعب الورق على القطع النقدية الصغيرة والسجائر المشبوهة وأدخلوا أعضاءهم في أجسامنا، وأنت كنت تكلم الحشود والجدران ..

– تتعلمان الأفعال القبيحة وأجيء لكي أخرجك من السجن بتهمة الاحتيال والسرقة ولا أستطيع أن أخرج أختك لطيفة من زواج تاجر مخدرات؟

– ماذا تريد منا الآن؟ ليس لك حتى بيت، لم تحصل على مسكن كبقية الآباء، تتوه في الأزقة والحانات وتتعارك..! وبيتي هذا الذي اسكنت فيه أمي لم يعد يسعك ويسع مغامراتك..

– سكنك لا يعيب ولكن تعيب أفعالك..

«أيتها الريح كلي من يدي، أشربي دمي فهو يتدفق منذ كنتُ صبياً كالبحر، مأسورٌ بين المصائد وسيوف قروش البر، أجثم في هذه الحانة تفزعني روائحها العطنة، وتمايلات أجساد روادها المخنثين والمعتوهين، أكاد أشتبك مع النادلات على فلوس صغيرة أضعنها من حسابي، ولا أجد موقع سيارتي.».

يفاجئه الدكتور باسمٍ باهتٍ يضعهُ على رأس الجماعة كنائب عنه.

– هذا الموظف الطيع في الوزارة لم يجابه أدنى شيء مما جابهناه!

– الزمن تغير ونريد وجوهاً هادئة!

حلقْ وأعبر المستنقعات!

بالصدفة، بالكهرباء، بالنار نلتقي ثلةٌ تصطادها الكلمات، أقول لهم لا قتلَ مجرد صفعة لذلك الكاتب الهادئ الساذج الذي يلعن دولةَ سكاكينٍ وغازات سامة، لكن الشباب يتحمس، يسن سكيناً ويغرزها، يقول الدكتور سلمان؛ أزحه، يقول الموظفُ العربي الأجنبي المربع السمين ووراء لوحة رئيس أفقه أخضر أسود يمتد في الدخان، أزحه، يلتقطني الرجلُ الأمني ويضعني في شواية، أدور، أدور فيها لبضع سنين، قبو، أو علبة حجرية تنفث عقارب، عارياً معلقاً، ينتزعونني دماً وجلداً، لم أقتل، لم تمتد يدي لضرب جار، كل هذا الصراخ والحدة لا تنتج عنها شوكة، أتوحد والجموع العادية الغافية في جزيرة السجناء، حيث الضابط الأجنبي فارس يصارع السجين ويمنع الشرطة من التدخل، الرجال يحبون مدير السجن، ألتحمُ بالسجناء، أضع جهاز راديو صغير في حذائي، يقبع هناك ليخرج في الليل وتظهر بعده نشرة أخبار، أطير من جزيرة لصحراء ذات صناديق مشتعلة في النهار جليدية في الليل، أصنع من الزيتون مسابيح، يقول ظافر لا نريد أن نراك مرة أخرى وأمي زوجناها لرجل يخشى الله وأنت قاتل!

في الخمارة أنهش لحمي، الندمان بعيدون عن لهبي، أتخفى عن مالك شقتي، أتسلل إليها في الليل، أغازل رفيقة وأعيش معها بضعة أشهر، تغضب عليّ:

– إنني لا أراك، أنت دائم السكر والغياب!

هربتْ، وظلتْ الشقة سكرى، أقول للدكتور سلمان:

– لا يمكنك أن تسلم حياتنا لابن أغنياء لم يذق ليلة سجن واحدة!

– هل أنت الذي تصلح وصارت شجاراتك في الحانات معروفة؟

من دمرني وأنا المخلص الأمين؟

قال بغضب غريب:

قلتَ أقتلوه هذا الصحفي المزعج وقالها موظفُ السفارة الرجل المربوع الجلف وأنا بلعتها!

جلبت الشباب من قراهم، ثرثرت معهم طويلاً، أقنعتهم بقتله وهي أوامرك!

تمزقت روايات الشباب ولم تعطي الشرطة دليلاً مادياً على دوري القذر!

ضعت، من هناك وأنا بين جزيرة وعناكب خشبية في الصحراء وقلعة قديمة تنث نورتها وحصاها علينا، وأنت في المنفى الذي لم ينفكَ إليه أحد، في السنوات الأخيرة جاء إلينا ملتحون، ينظفون حبل الغسيل من كفرنا؛ “أصبت بقرحة المعدة وشقوا جسمي من الصدر حتى المصران الأعور، في كل زنزانة أتقلب، أصحو في عمق الليل وأحترق.”.

دعاه الدكتور لرحلة تيه أخرى في الخارج، حضر فوجد رجلاً معمماً، يمسك مسبحة وذو مسحة قدسية ترابية، قال له الدكتور:

– هذا هو الفيض الجديد، سنفتح به القلاع..

منه يفيضُ الريف عباءات وبخانق سوداء وأولاداً للحجارة، ستأتي شقشقة القرآن وفوائض الأنصار وغنائم حنين وأدعية المهاجرين المفلسين، ستظهر آبارُ العسل وحجارة المنجنيق تضربُ الكعبة، وزمن الجواري، وستنسى أمَ ظافر ذات الأظافر، لا يا دكتور لم تعد الرؤية خادعة، وهذا الشيخ خزعل لديه قلعة مماثلة لبيتك في المنفى، حولها خنادق محفورة بالضلوع، وأساور ذهبية من بيع البنات، وأخماس وأسداس من نزيف العيون..

لن أعلم عباس ضريبة الملح، وأجري خلف قذائفه، سأمضي للمدينة معلماً، لدي مشروع ورق يتكلم، يسرد سيرتنا التي ذوبتموها في الدخان.

هذه جدتي تتكلم..

اشتغلت في معسكرات الجيش البريطاني، كانت تصعد الشاحنة العسكرية وهي تتغطى بالعباءة.

وهذه فداء تُخطبُ لعباس المتزوج من امرأة أخرى. فداء تتحجب.

تقول لها:

– كنتُ أتمنى أن أكون مثل هذا الخطيب.

– لا زلت وسيماً ومرحاً رغم كل أمطار العذابات التي أنصبت فوق رأسك.. وأحياناً عدة كنتُ أميل إليك!

– ألا تتذكرين مشينا في الغوطة والحانة التي جلسنا فيها على قاسيون؟ كنتِ منطلقة وشعرك وروحك وأصابعك أحرار!

– عباس رغم تدينه الشديد إلا أنه يعامل زوجاته معاملة إسلامية راقية.

– ألا يضرك إنه يكره الفنون؟

كل شيء يعودُ للوراء، التاريخ يتراجع ويلتف على أعناقنا بحبل قوي وسخ، الجمع في الاحتفال بعودة الدكتور سلمان كله من أولئك الذين اعترفوا وسحبوا الأصدقاء من أحضان زوجاتهم، ومن الفئران التي اختبأت وراحت تجمع المال، والذين ينهضون لصلاة الفجر لكي يتبرأوا من إلحادهم، الريف يمشي في قلب الأحياء، الحشد يطالعك بتوتر، جمل أجرب، يحاصرك في حيك، الإطارات مشتعلة، النسوة المتغطيات بالسواد يزرنك في الليل.

قوافل تمشي في الصحراء، هوادجها تشتعل.

تتقلب في شواية الغرفة التي خمدت فيها الكهرباء في عمق القيظ.

أثنان سمينان ملتحيان يحاصرانك في شريط أسمنتي بين البيوت.

يفحان ناراً:

– رائحتك كريهة من الخمر!

– لماذا لا تترك هذا المنكر؟

– لماذا تتدخلان في حريتي؟

– هذا من كتاب الله؟

– لا كتب أبدية!

يدفعهما بقوة ويضربهما على مؤخرتيهما السمينتين فيدهش من سقوطهما وصراخهما الطفولي.

حرارة شديدة في الغرفة، عرقه يغسله، صوت انكسار للنافذة، ثم ضوء غامر مخيف. إنها زجاجة حارقة تتقلب قرب فراشه!

صاحب العمارة يصرخ في وجهه:

– لا إيجار وحريق، أخرج يا ملعون!

ذوو الثياب القصيرة واللحى ينتشرون، مجموعات ملتصقة بغار حراء والمذنبات والمعوذات، أناس يتجولون في الشوارع للهداية، يحاصرونه يحصرونه، معلق في ضلع الشقة، يتدلى بحبل، يقفز إلى الحانة فرحاً ويشقشق الكلام عصافير وأغنيات، ويتدفق الموت البشري، كتل هائلة من العظام والعبوس والصراخ.

ظافر ولطيفة يتناقشان على سورتي المعوذتين:

– لماذا الجن لا يروون؟

– لأنهما من نار!

– لكننا نبصر النار؟

– هذه قدرة الله سبحانه وتعالى.

يتجادلان على اللحم ربما فيه طعم لحم الخنزير، يلقيان به.

تحجبت والتحى وانضما لجماعة هادرة.

يمضي بسيارته على الجسر، هنا كانت جوع تشق الدروب. ها هو البحر يهدر تحته. يتمنى أن يأخذه لأعماقه، يتحد والسمك والعشب والقواقع.

هاتف لطيفة ينفجر في سمعه:

– ابي خذني أليك!

– ماذا حدث؟ لماذا تبكين؟

– أحببت شاباً واختليننا ببعض والآن يريدون تطبيق الحد عليّ!

– وما هو الحد؟

– الرجم!

– أي جنون؟!

– ها هم يقبضون عليّ.. أنقذني يا أبي!

ثلة قوية يقودهم ظافر وثمة تل من الحصى ينتظر سكون لطيفة من العويل والشغب!

– لا تستطيعون أن تخدشوا أبنتي أيها المجانين!

لكن الأيدي تتحرك، ولطيفة تُربط والحجارة تتقلقل!

في أي كابوس لم يتخيل أن ثمة حصاة تنطلق لتضرب ذلك الجسد الرهيف اللطيف.

لكن الحصى أنطلق وضرب الصدر الذي أهتز. لم يعط فرصة ليكون الحليب. لم يدغدغهُ طفل!

والرأس ذو الشعر الأسود الكثيف الفاحم يُثقب، تتكسر عظمة فيه، ينبثق الدم كشلال.

تقبض عليه الأيدي وهو يضربها ويعضها كحيوان فقد إنسانيته في وجر ذئاب.

يمسكها كتلاً مفتتة، الدم يتصبب عليه.

تركوها ليدفنها أيضاً.

يحفر ويبكي ويلملم أجزاءها.

هذا الرأسُ يتدحرج عنه.

يتقلب في الكهف، يحملها وهو نائم، يمسكها صبية عروسة للسوق جدائلها تطير وتصل للنجوم.

واقف على الجسر يتطلع لمياه البحر المتدفقة. يحن للغياب.

يمضي ويطرق باب الدكتور سلمان.

يصرخُ به الدكتور سلمان:

– ألا تريد حكم الإسلام؟

– …….

– ألستَ مسلماً هذا حكم الشرع الحقيقي!

يتكور حول نفسه كحشرة، يمضغ ذاته، يأكل أجزاءه، يضحك، يدغدغ أبنته، يُصفع: (قد ينطبق عليك هذا الحكم يا ملحد!)، يختبئ في الظلام، حجارة تنهال عليه، يتجنب واحدة، وتضرب رأسه أخرى، يصرخ في الفراش.

يمسك الدكتور بقوة:

– هذا ما لم نريده! جئنا لنغير..

كان يلم هيكلاً عظمياً في المقبرة.

الهيكل يتفتت ويضحك عليه.

يتقلب في الظلام، الأرجل تضرب الأرض، النعال تتوجه للمسجد بكثافة، تضرب بابه بقوة، يخرج بثوبه الباهت، يلتف حول جسده، يصطف مع المصلين، يسقط على البلاط مراراً.

يرى المصلين في دائرة يدورون، يدخل الحومة، يدور رأسه.

يقولون له: كيف دخلت معنا؟ أتعرف التصوف؟

– أجل أبي كان مطوعاً. وقد كسرت عصيه وحررت الأولاد من الحفظ!

كانوا يأخذونه في طريق المقبرة، مربوطاً، وراءه حشائش كثيفة وثعابين، تنهال عليه الحجارة، ينهض في العتمة والصراخ.

ينام على جمر.

ثمة شبح يتقلقلُ حوله.

يقترب ويبتعد، يقرب يديه المفتوحتين من عنقه ثم يتجمد.

ابنه ظافر يريد خنقه لكنه عاجز.

– لماذا تريد قتلي؟

– لأنك كافر..

– بل قلْ ملحد، لا أؤمن بكرسي العرش الخشبي ولا بجمر القيامة وهذه الكائنات الخنثى التي هي ليست رجالاً و لا نساءً!

– أستغفر ربك!

– تعال طالع درب الحرية والكلمات الذي مشينا فيه. كيف جمعنا المعرفة من الأقبية وقطع الورق في البراميل ومن كتب النار..

– لا بد أن تـُقتل .. يا أبي من يردد هذه الكلمات الفظيعة..

– لقد أعطيتك حرية الإيمان بالشعوذة والخرافة فأعطني حقي في معرفة العلوم..

– سوف أقتلك حقاً!

يتقلقل، يتلوى، يجثم على مقعد وهو مشتت.

– كيف جاءت الأرض من الشمس، كيف تكونا من النار، كيف طرنا بالأساطير ثم سقطنا على الوحل..

– بل كيف قتلت أختي؟ بأي ذنب قُتلت؟

يصمت مطولاً مخنوق العبرة.

– أبحث عنها. أضرب الطرق والحارات، ولا أجدها. اختفت كلياً!

– توقظني، تصحيني في عمق الليل، وأبكي معها. أبي، أعطني لحظة منها، شعرة من جدائلها!

يدخل الدكتور، يحملق غاضباً:

– إن لم تصمت عن تحريضك هذا فسوف تـُقتل!

يهجم عليه، يلقي عليه شوك المقبرة، هيكلٌ عظمي يدفعه نحو حفرة، يهيل عليه التراب، عذاب الملكين.

يتقلب في حفرة طولية شوكية. أحد الرجلين كان على اليمين، يقلب صفحات دفتره ويغمغم:

– يا إلهي ليس ثمة شهادة بلا إله إلا الله، ولا نعال متجهة لمسجد، ولا أمانة في رمضان!

الملاك الذي على اليسار يصرخ:

– هذا رجل كافر زقوه في أعماق الجحيم!

يتقلب في حفرة طولية، بل هو فراشه المثخن بالجراح والعرق والمني، يسمع ضربات على الباب فيدهش وكانت الظهيرة وكان الجوع، لكن من ظهر على الباب هي جارته أمينة التي ساعدها في الحصول على مكافأة زوجها من الشركة والتأمينات بواسطة أصدقائه في النقابات.

قدمت له طبقاً من أرز وسمك مشوي يحبه فأنهال عليه ضرباً.

في أمسيات تخترق المحرمات وتجلس معه، يثرثران ويدخنان ويعقدان خيوط زيجة.

يصرخ فيه أبنه ظافر:

– تتزوج وأنت في هذه السنة؟ أنسيت المرحومة أمي؟

– مضت سنوات طويلة على ذكرى أمك يا ظافر.

– لم يعد اسمي ظافر ولا قاهر ولست صاروخاً بل اسمي هو أحمد الآن!

– من حقي أن أتزوج وهو مطلب الشرع الذي تؤمن به.

– ولكن ليس بعد أن تدخل على المرأة وتتلاعب بجسدها وحرمتها! سوف تعاقب بشدة إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة المنكرة!

– أفعل ما يحل لك.

قبل أن تنطلق الزغاريد وتجيء فرقة الفرح ويتعالى صوت الطبول فوجئ بهجوم جوي أمني يقتحم الدار ويجد قطعة حشيش كبيرة.

تلعثم وتراكضت الكلمات في كل درب، لكن جسده دخل عمق زنزانة صغيرة في مركز شرطة مشغول بالقبض وملء الزنزانات بالحشاشين والمسطولين واللصوص.

ثم في جزيرة فارغة إلا من الجبال وأخاديد المطر الخضراء وراح يكسر الصخور ويقدم فتافيت منها للمنازل والشاحنات والفضاء، تعبر النسور والصقور ويتساقط زبلها على أكتافه فكأنه يطير معها ويحتضن الغيوم.

(آه ماذا فعلت؟ كيف ربيت حية في بيتي؟ يا لي من ساذج).

راح يجمع الورق، ينظفه، يعده لكي يكون كتاباً، يخط في الليل والظلمات وعلى خطى أنفاس الفجر، تنمو سيرته في مشاعل وشهب عديدة.

يقبض عليها الضابط ويفح:

– ماذا تفعل أيها السجين؟ أتكتب؟ وما هذه الكتابة الغريبة الغامضة، من يفهمها؟ لكن فيها عبارات خطيرة!

يجيء ابنه حزيناً:

– يا أبي لم أكن أنا الذي القيت بك في هذه الداهية بل شخص آخر تسلل إلى روحي! هو هذا الدين الذي تلبسني وصرخ بي: أجلد، أضرب.. أمرني العفريت الذي ظهر منه أن أضع قطعة الحشيش واعترفت للضابط بها! أحترت وتعذبت وصرخت روحي في النوم. جئت إليك أعتذر وأحل محلك!

لم تضع تلك الأيام، تشكل الكتاب، والنسخة التي حرقها الضابط لم تكن الأخيرة، لكنها في قعر الحذاء الذي لا يراه ابنه.

10/8/2014

October 3, 2023

الخيال والواقع في الأديان

تعتمدُ الأديانُ على الخيالِ غالباً، لأنها تشكلت منذ أكثر من أربعين ألف سنة على فكرتي الأرواح الخيرة والأرواح الشريرة، فهذا السديمُ من الصورِ والمعاني يشتبكُ غالباً بالواقعِ ومشكلاتهِ من حروبٍ وأمراضٍ وصيدٍ وزواج الخ.

بداياتُ الأديان هي بداياتُ الانتقالِ للحضارة، وهي لا تعدو أن تكون 1% من التاريخ البشري، وقبلها ملايينٌ من التاريخِ المجهول للإنسان، حسبما يقول فراس السواح.

ولهذا فإن فرزَ الجمادِ من الروح كانت ثورةً فكرية كبرى! حيث انفصل عن الإنسان عن الحجر والنهر والغابة ولكن ليس بشكل كلي، فإلى مدى طويل ستظل الأشياءُ ذات قوى روحية أو أرواحية، وسيظل الإنسانُ هذا الكائنَ الهشَ المعلقَ في خشبةِ الوجودِ السائرة في الأنهار.

وتتوجه الإراداتُ البشرية لطلب المساعدة من هذه الأرواح، مرة بالخير ومرة بالشر، وتصيرُ الآلهةُ نمطين مثلهما، آلهة تحكمُ بالخير وللخير، وأخرى للشر وبالشر.

وهذه المعاني العامة سنجدُها لدى البوذيين أو الهنود الحمر. وكلما تطورتْ الحضارةُ أخضعت الأفكارَ الدينيةَ للتقاليد والمواصفات الاجتماعية وللمؤسسات السياسية.

ونظراً لكونِ الأفكار الدينيةِ متصلةً بعالمِ الأرواح فهي تبقى غامضةً، متعددةَ الرؤى، مختلفةَ التفاسير، ويتيحُ لها ذلك النمو التاريخي، العقلاني مرة، وغير العقلاني مرة أخرى. وأن تقع في قبضاتٍ مختلفة، وإرادات متناقضة، وتصيرُ مرة للبناء ومرة للهدم.

ليس في عالم الأرواح تجريب وبرهان، ويقول صانعو الأديان إنهم يسمعون أصواتاً، وان نداءات تأتيهم، وإن رسائلَ بُعثتْ لهم، وآخرون يقولون إنهم شاهدوا أحلاماً، وكل هذا يجري في السديم الغامض، في عالم الأرواح، حتى تبدأ الكتابة الملموسة للدين من خلال الكلمات، والقوانين، سواءً كانت في ورقٍ أو حجر، ويتحولُ الغموضُ الخارجي الفوقي السماوي أو الأرضي، إلى جماعةٍ أو إلى نصوصٍ أو عبادات أو أوامر ونواهٍ اجتماعية.

عالمُ الأرواح الذي يتم التراسلُ معهُ أرضياً وبشرياً والمتسم بالغموضِ واللاتحدد من المستحيل أن يعطي رسالةً واحدةً، وكما أن الأرضَ ذاتَ خرائط وأصواتٍ مختلفة، فكذلك فإن الرسائلَ تتباين، وتتعددُ الأديان.

يعزلُ عالم الأرواح مع تصاعد المؤسسات الدينية والسياسية، إن عالم الأرواح الغامض لابد من السيطرة عليه اجتماعياً، وأن يكون الدين مؤسسةً ثم مؤسسات، حسب تنازع القوى والمؤمنين أو تآلفهم، إن الأرواحَ الخيرةَ هي التي تتجسدُ في المؤسسة الدينية، لأن الدينَ في غاياتهِ الأولى كان بهدف خير، فقد كانت الرسائل الدينية تظهر لدى قادة روحيين مضحين، يشقون طرقاً لتطور البشر. فالرسالةُ في حدِ ذاتها تضحية، وبطولة، ولكنها تصيرُ مؤسسةً، وتنحازُ لهذا الطرف الاجتماعي أو ذاك، فينقسم الدينُ ويصير مذاهب وحركات سياسية واختلافات.

الركائز الأولى للدين من ألوهية وانقسام للأرض والسماء والدنيا والآخرة وغيرها من ركائز تصورية كبرى، هي ركائز عرفتها البشريةُ كلها، حتى من دون أن تتشكلَ علاقاتٌ مباشرةٌ بين بعضِها بعضا، وهي تقومُ على أساسِ التضاداتِ الكبرى في الحياةِ البشريةِ غيرِ الممكنِ ردمها أو إزالتها. التناقضُ بين الحياة والموت، وهو أكثر التناقضاتِ رهبةً وبقاءً للجنس البشري والحيواني عامة. التناقضُ بين الوجودِ والعدمِ هو من أكثرِ المناطقِ خصوبةً لإنتاجِ الوعي الديني، والأفكار عامة، وهو الذي بدأَ تحريكَ الوعي باتجاه أن يكون الكائنُ النسبي مطلقاً، والعابرُ أبدياً.

وكذلك هناك التناقضُ بين الأرضِ والسماءِ، وهو شكلٌ آخر للتناقضِ بين الإنسانِ والوجود، ثم التناقضُ بين الحاكم والمحكوم وهو التناقضُ المولدُ للحركةِ الاجتماعية، ويتداخلُ مع التناقضين السابقين في توليدِ التصوراتِ وفي نسجِها بين الخالد والعابر، بين الفقير والغني، بين اللاموجود والموجود.

تنقشع ضبابيةُ الأرواح لدى المؤسسات، التي تحيلُ الدينَ لنصوصية قانونية وراءها العقوبات والسجون، والتقاليد، والحلال والحرام، وعلى مدى وجود العناصر العقلانية القارئة للآلام البشرية وحاجات العاملين أو عدم وجودها، تتحدد تطورات الأديان، بين ازدياد للعقلانية أو هجوم للجنون، فالحياة الاجتماعية تولد سلاسلَ من التطورات الدينية واللادينية، من الفرق المتبصرة أو (من الهلوسات)، ومن التخصصات الدينية المدققة العاكفة على التطور التدريجي، ومن النصوصية الجامدة المريضة، ومن هجوم الفرق السياسية على الدين واختطافه من حياته العبادية العادية، إلى حماية الدين بإبعاده عن التجارة والحروب السياسية.

September 29, 2023

بين أبي بكر وعمر

بين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر صداقة وطيدة ونضال مشترك، كما بينهما اختلاف كبير في العمل السياسي، فأولهما رقيق واسع الصدر، والثانى شديد، صلب. لكنهما اتحدا في الحق، الذي له سبل مختلفة وطرق أداء متباينة!

ولا نريد أن نخوض في بحر علاقتهما، ولكن لنرى هل أثرت هذه الصداقة الحميمة في دوريهما في الحكم؟ فالوجود في قمة السلطة يغير الأحوال ويبدل المشاعر!

ورغم معرفة أبي بكر الصديق بعمر وأخلاقه لكنه وهو في مرضه الأخير راح يسأل عنه كبار الصحابة، ليدرك مدى قبولهم أو رفضهم لمجيء عمر للحكم والخلافة.

بطبيعة الحال أدرك أبوبكر إن الكثيرين طامحين في السلطة فقال لعبدالرحمن بن عوف: (إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم من ذلك أنفه، يريد أن يكون له الأمر! ورأيتم الدنيا مقبلة – حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج، وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذربي كما لم يألم أحدكم الاضطجاع على شوك السعدان).

ويشير أبوبكر هنا إلى أن الكثيرين في ذلك الوقت قد اندفعوا للثروة، حتى راحوا يتألمون من الجلسة فوق الصوف القادم من أذربيجان وهو شديد الرقة، بينما لم يكونوا يتألمون من الشوك الصحراوي!

فكان هذا الزمن السياسي بحاجة إلى قائد صلب عادل حكيم، فكان عمر بن الخطاب هو رجل هذه المرحلة. لكن أبابكر لديه مخاوف من عمر كذلك، فماذا لو استبد بالأمر؟ ومارس قوته في غير الحق؟

كان رأي أبي بكر في عمر الشخصي كبيراً وعظيماً فهو يقول عنه في أواخر حياته: (اللهم إني لم أرد إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملتُ فيهم بما أنت أعلم به، واجتهدتُ لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم، وأقواهم على رشدهم).

وتحيلنا هذه الكلماتُ الدقيقةُ إلى دقة أبي بكر في التشخيص السياسي، فهو عبر حكم عمر الذي لا يختلف عليه أحد، يتمكن في زمن لاحق لا يعيشه، أن يضمن السلام الاجتماعي للمواطنين والعدالة، عبر وجود شخصية خيرة، وقوية، وهو أمر يشير إلى ابتعاده عن العصبية القبلية والأسرية، حيث تجنب البيوت القرشية الكبرى، وركز على عمر كشخصٍ يستند إلى وجوده الأخلاقي والسياسي المحض.

ولكن هذا لم يمنع الخليفة الذي سيغادر الدنيا، من أن يترك أمور الناس للناس، رغم كل هذه الحصافة في الاختيار والتدقيق.

وقد أحضر عمر نفسه وواجهه بحقيقة الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة التى تحتاج إلى صلابة وتضحية فقال له بقوة وشدة عُرفت عنه في الأوقات العصيبة كعادته: (أن أولَ ما أحذرك نفسك! وأحذرك الناس، فإنهم قد طمحت أبصارهم، وانتفخت أجوافهم! وأنهم سيخافونك كما خفت الله!)، (الفاروق عمر، عبدالرحمن الشرقاوي، ص 58).

ليس ثمة إيجاز للوضع السياسي والاجتماعي وقتذاك مثل هاتين الجملتين، فالكثيرون من الساسة قد اندفعوا متوثبين للحكم، مثلما شاعت الثروةُ وكثر الطمع!

عانى الخليفة المريض جسدياً من ولاية العهد هذه، حتى استقر رأيه أخيراً ولكنه كتب خطاب التكليف للناس عن صديقه فقال فيه بشكل رسمي وموضوعي: (إني استخلفتُ عليكم بعدي عمرَ بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا.. فإن عدلَ فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت، ولا أعلم الغيب..).

فبعد أن قدم أبوبكر الشخصيةَ البديلة بكل التمحيص والتذكير والنقد جعل الخليفة الجديد مسئولاً عن حكمه والناس مراقبين له. وفي اليوم التالي بعد أن تسلم عمر مقاليد حكم الإمبراطورية، قدم الخليفةُ الراحل عن طريق ابنته السيدة عائشة، تركته الباقيةَ لبيت المال وهي (خادم، وبعير، وقماش بخمسة دراهم)! فصاح بعضهم: أتسلب ورثة الخليفة أبي بكر هذه الأشياء التافهة يا عمر؟