Sergio Alejo Gómez's Blog, page 4

September 17, 2021

Cuando los romanos de Oriente reconquistaron parte de Hispania

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog, en la que os hablaré sobre el sueño de Justiniano: cuando los romanos de Oriente reconquistaron parte de Hispania.

En esta segunda entrega proseguiré con el relato en el mismo punto en el que lo dejé. Recordad que podéis leer el anterior pinchando en el siguiente enlace: El regreso de los romanos a Hispania.

Tras ek intento fallido de Teudis por conquistar Septem a las tropas romanas allí acantonadas, Justiniano se dio cuenta de lo importante que era tener algo de territorio en la antigua Hispania. Y es que veía peligrar sus recientes conquistas.

Pero en aquellos momentos la situación no era la mejor, ya que había alguna que otra revuelta en África y Cerdeña. Así que el emperador tuvo que ser paciente y aguardar una mejor oportunidad. Esta llegó en el año 552, cuando el Imperio lanzó una gran ofensiva contra Totila en Italia (de mano de Nárses y de la que ya os hablaré en otro momento).

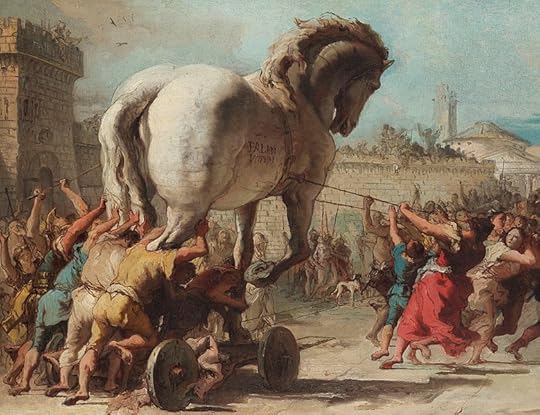

¿Voy a Hispania o me reclaman ellos?De nuevo aprovechó la desunión entre los bárbaros, como hiciera en África y en Italia. En esa ocasión, en Hispania todo vino dado por la mala regencia de Agila, sucesor de Teudisclo. Este monarca, había iniciado una guerra contra la ciudad de Corduba que se había resistido a su conquista. A la postre, un noble visigodo, de nombre Atanagildo, aprovecharía aquel momento de crisis para rebelarse contra el rey. ¿Y a quien acudió Atanagildo buscando ayuda? ¿Os lo imagináis? Pues sí, a Justiniano.

Retrato de ATANAGILDO, rey visigodo con el n° 16 en el orden cronológico del libro digitalizado por Google desde la librería de la Universidad de Oxford.

Retrato de ATANAGILDO, rey visigodo con el n° 16 en el orden cronológico del libro digitalizado por Google desde la librería de la Universidad de Oxford.Así pues, en junio del año 551, el emperador se encargó de reunir un poderoso ejército de unos 26 mil hombres y una gran flota para reconquistar Córcega y Cerdeña a los ostrogodos de Totila. Otra segunda flota se enroló para recuperar también Sicilia. El siguiente paso, una vez estuviera todo eso bajo control, era dirigirse a Hispania. Como podéis comprobar, los romanos querían asestar un golpe definitivo y hacerse con el control de Occidente.

Atanagildo, firmó un tratado con el emperador, y aceptó que las tropas romanas entraran en sus dominios para ayudarle en su guerra. Sin darse cuenta, el noble visigodo había abierto las puertas a Justiniano. En el año 552, las tropas combinadas de romanos y visigodos de Atanagildo, vencieron en Hispalis a las de Agila. El rey visigodo no fue derrotado del todo, y se hizo fuerte en Emerita Augusta, resistiendo hasta el año 554-555, momento en el que fue asesinado por sus partidarios.

Ahora ya no os quiero en mi reinoEstos lo hicieron empujados por la necesidad, y teniendo en cuenta que el estado de guerra civil no les favorecía en nada. Tenían a los romanos en su territorio y eso no podía reportarles beneficios, si no más bien lo contrario. Tras hacerse con la corona, Atanagildo supo que tenía que sacarse de encima a los que le habían ayudado a subir al poder. Pero Justiniano no se lo iba a poner tan fácil, ya que no había llegado hasta Hispania para ayudarle e irse con las manos vacías.

Así que Atanagildo no tuvo más alternativa que concederles lo que querían: tierras. Y esas tierras obviamente eran hispanas. Y es que los romanos las seguía considerando suyas por derecho, por mucho que los visigodos las hubieran ocupado por la fuerza desde tiempo atrás. El nuevo rey, le concedió a Justiniano lo que él quería, la zona de la Bética y de la Cartaginense. Y esas parecieron ser suficientes como para al menos proteger África, que era la principal fuente de recursos para el Imperio en Occidente.

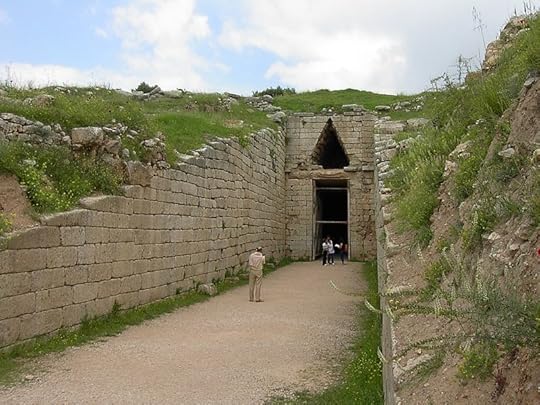

Sobre el ejército romano enviado a Hispania, pues tenemos algunos datos. Hay constancia de que desembarcó probablemente en Malaca o en Iulia Transducta, lo que es el actual Algeciras. Ese ejército, de considerables dimensiones, estaba dirigido por el patricio Liberio, un octogenario oriundo de la propia Roma, y de origen también ostrogodo. Este había venido desde Sicilia para ayudar al noble insurrecto a hacerse con la corona.

Aunque sobre este Liberio, hay algunos autores que dudan que estuviera al frente de las operaciones. En primer lugar, porque se trataba ya de un hombre mayor y sin apenas experiencia militar a gran escala. En segundo lugar, porque hay textos que lo sitúan en el 553 en la propia Constantinopla, cosa que no encaja mucho en el relato de esa guerra. Así que es posible que estuviera al principio, pero que acabara siendo relevado por algún hombre con más tablas.

Presencia fija y creación de la provincia de SpaniaAsí pues, con una base permanente en el reino visigodo, en el 555, el emperador envió otro contingente de tropas a la península que desembarcaría en Cartago Spartaria. Se trataba de refuerzos destinados a afianzar la presencia romana en la región, mensaje sin duda muy claro dirigido a Atanagildo.

El monarca decidió entonces detener sus ansías por expulsar a los romanos, y tuvo que conformarse con tenerles de nuevo allí presentes. Estos se hicieron con el dominio de aquellas regiones creando incluso una nueva provincia a la que llamaron Spania.

Mapa de la Península Ibérica en el 560

Mapa de la Península Ibérica en el 560Quizás el sueño de controlar toda la antigua provincia era demasiado ambicioso, y el emperador se conformó con aquella porción de costa que además le servía para mantener África bien protegida. Además, la nueva Spania quedó bajo el mando de un dux, que además de ser el encargado de la defensa de aquella frontera recibió el título de magister militum per Hispaniae.

Gestión de la provincia de SpaniaPese a que dominaron grandes extensiones de territorio, sabemos que ciudades importantes como Corduba o Hispalis continuaron fuera de la órbita directa del Imperio. Mantuvieron relaciones con los romanos, pero sin tener que albergaron guarniciones tras sus murallas. Según palabras de Agatías de Mirna, que escribió hacia el año 581-582, el ejército romano desplegado en la provincia de Spania en aquellos tiempos era de unos 5000 soldados comitatenses y de cerca de 2500 limitanei.

Esa vasta fuerza militar se encargaba de dar cobertura a la zona que iba desde la desembocadura del Guadalquivir a la del Júcar, a la altura de Cullera, al sur de Valencia. Y por el interior se adentraba hasta Asido (Medina Sidonia), Sagontia (Gigonza), Arunda (Ronda), Anticaria (Antequera), Ilíberis (Granada) o Acci (Guadix).

Parece ser que los comerciantes locales vieron con buenos ojos la llegada de los romanos, ya que eso les abrió nuevas rutas comerciales con otros rincones del vasto Imperio. Mercados como África y Oriente ofrecían muchas posibilidades y eso era sin duda algo bueno. Pero en cambio, los ricos latifundistas y terratenientes salieron peor parados. Sencillamente al pasar a depender de una administración bien estructurada como era la romana. Esta, les controló mucho más y les exigió un pago de tributos más elevado. Con los visigodos habían ido un poco a su aire y ahora se les iba a pedir mucho más, con el consecuente descontento.

Aires de cambioPodemos concluir que desde el año 556, y hasta el 567, en el que murió Atanagildo, el reino visigodo, con capital ya en Toletum, estableció buenas relaciones con los romanos y podría decirse que vivió un período de estabilidad. No hay que negar que se produjeron algunos enfrentamientos militares, pero no a gran escala. Es decir, el rey no buscó una guerra abierta contra ellos para tratar de expulsarlos definitivamente. Parece ser que se estableció una especie de pacto de no agresión.

Aunque todo cambiaría a partir de ese 567. Y es que Atanagildo murió de muerte natural, cosa poco habitual entre los reyes visigodos, y fue sucedido en un ambiente de paz, por Liuva, un noble de la Septimania. A él quedaría asociado casi de inmediato, su hermano Leovigildo, que en pocos años se encargaría de tratar de recuperar el control de su reino. Para ello, obviamente debía deshacerse de los invasores, entre los que estaban los romanos de Oriente.

Pero esa es ya otra historia que si os parece dejamos para más adelante.

Si queréis avanzar un poco más y saber lo que ocurrió a continuación, os recomiendo que leáis el libro de Javier Soto Chica: Visigodos, hijos de un dios furioso. Os dejo el enlace aquí mismo:

Un saludo cordial,

Sergio Alejo GómezAutor de las sagas literarias de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y Renovatio Imperii y la colección ¿Sabías que?La entrada Cuando los romanos de Oriente reconquistaron parte de Hispania se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

September 10, 2021

Servilia la mujer que cambió el destino de Roma

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana voy a hacer la reseña literaria de la novela histórica: Servilia la mujer que cambió el destino de Roma, de Mireia Gallego, que se publicó hace unos cuantos meses. Ya la tenéis disponible en todas las librearías y en plataformas de venta on-line.

Sobre la autoraEn primer lugar, me gustaría contaron algo sobre la autora. Ella es una de las pioneras en los blogs de historia en general, y de historia del mundo antiguo en particular. Se trata ni más ni menos que de la creadora del magnífico blog Atenea Nike, uno de los referentes en lo relacionado con la divulgación histórica. Lleva dándole caña la friolera de 25 años. Se dice pronto.

Por eso me gustaría destacar que el impresionante contenido que tiene el blog. Dentro del mismo podéis encontrar artículos de una gran calidad, y todos ellos muy bien documentados, llegando al punto de que se usan como fuente de consulta por parte de muchos investigadores y estudiantes. Dispone de gran variedad de temáticas, que van desde la antigua Grecia a la antigua Roma. Tenéis un gran elenco de contenido que sin duda os encantará si os tomáis un tiempo para visitarlo.

Fotografía de la autora de la novela

Fotografía de la autora de la novelaMireia, la persona que está detrás de ese gran trabajo, estudió filología clásica en la Universidad Autónoma de Barcelona y fruto de esa pasión decidió que quería compartir todo lo que había aprendido del mundo antiguo. Eso fue lo que le llevó a crear el blog, para tratar de pescar a todos los curiosos como ella. Y es gracias a ese esfuerzo, por lo que hoy, nosotros podemos considerarnos privilegiados de que haya dedicado tanto esfuerzo a compartir material de mucha calidad. ¡Qué fácil es la vida cuando encuentras a gente tan dispuesta y servicial como ella!

El salto a la novelaY después de tantos años escribiendo artículos para su blog, difundiéndolos por las redes sociales, le ha llegado la oportunidad de lanzarse al mundo literario. De la mano de la editorial GoodBooks, que fueron los que llamaron a su puerta, nos presenta su ópera prima, Servilia la mujer que cambió el destino de Roma. Un proyecto que nace precisamente de uno de sus artículos, dedicado a una de las mujeres que hizo historia en un mundo de hombres.

Hablando con ella, me dijo que cuando terminó el artículo para su blog, se quedó con ganas de más. Con ganas de explicar más cosas sobre esa gran mujer, y sobre todo con ganas de profundizar en su vida. Por suerte, los dioses siempre están atentos a las necesidades de los mortales, y pusieron en su camino a la editorial, que le pidió escribir una novela sobre alguna gran mujer de la antigüedad.

Cómo si de un mensaje divino se tratara, Mireia aprovechó la oportunidad para dar rienda suelta a la personalidad de Servilia. Y es que le puso voz a alguien que había permanecido en el anonimato durante siglos. A una mujer maltratada por las fuentes y la historiografía. Pero ella estaba allí para solventar ese error. Así que investigó a fondo (como siempre hace para los artículos de su blog), y tras muchas horas de redacción, nos brindó la que hoy es su criatura.

¿Quién era Servilia?Captar la esencia de esta gran mujer no debió ser un trabajo sencillo. Me pongo en su piel y se me antoja harto complicado. Sobre la que da el nombre a su novela, puedo afirmar (después de haberme leído su obra), que fue una avanzada a su época. Vivió uno de los momentos más convulsos de la historia de roma: el final agónico de la República. Estuvo presente en los momentos más complicados, desde la guerra entre Mario y Sila, pasando por los conflictos entre César y el Senado, y la posterior represión de Octavio y Marco Antonio contra los que asesinaron al dictador. ¿Os parece suficiente aliciente para compraros un ejemplar? Si no estáis del todo convencidos, dejad que os explique un poco más.

Nieta de un gran hombre, hija de otro gran hombre, madre de un ilustre, esposa de dos grandes magistrados y sobre todo, amante del gran e inimitable Cayo Julio César. Una mujer que estuvo vinculada a muchos de los grandes hombres que dio aquella tardo República. Pero no se mantuvo inactiva y alejada de la política, como era lo normal entre las mujeres. Servilia fue distinta, y siempre estuvo muy presente en todos los hombres que la rodearon.

¿Por qué es diferente esta novela?Y eso es precisamente lo que Mireia aborda con una maestría absoluta. Nos presenta a una mujer luchadora, que no duda en hacer todo lo necesario por los suyos. Aguanta lo inaguantable, y se arriesga a convertirse en un bicho raro a ojos de sus conciudadanos. Pero en el fondo, lo que sabe el lector es que todo lo hace por el bien de su familia y de sus hijos. De esta novela podemos sacar que su carácter le sirvió para sobrevivir en un mundo hecho por y para hombres. No puedo más que felicitar a Mireia por ese gran trabajo de introspección que ha hecho.

Explicar la Roma de las mujeres no es una tarea sencilla. Las fuentes son escuetas y seguramente lo poco que dicen no se corresponda con la realidad. Por eso, admiro el esfuerzo titánico que ha tenido que hacer para presentarnos esta maravilla. Además de hacer eso, la novela nos presenta una bellísima historia de amor entre dos jóvenes, que al alcanzar la madurez todavía se siguen amando como siempre. Pero lo que más me llama la atención es que al final de todo, se nos presenta la madre de todos los dilemas. Toda la vida de Servilia culmina en una última decisión. Una decisión que la convertirá en la mujer que cambió el destino de Roma.

Evolución de un personaje complejoSin querer desvelar mucho sobre el contenido de la obra, os avanzaré que se divide en dos partes muy claras. La primera narra la infancia y adolescencia de Servilia, y todo lo que tiene que soportar. Avatares del destino que le dificultan mucho la vida. Pero La autora explica muy bien como logra sobreponerse y luchar siempre por lo que más quiere: sus hijos y su amor. Su amor no es otro que el gran César, un hombre que evoluciona a pasos agigantados de la mano de ella. Sin duda esa relación que nos muestra Mireia es algo que jamás había leído y que pese a conocer la figura del dictador, desconocía. Así que no me puedo quejar de lo que he aprendido leyéndola.

La segunda parte de la novela, se centra en lo que ocurre después de que Servilia tome una decisión vital y trascendental. Pero no os voy a poner las cosas fáciles. No os voy a hacer spoliers, y si queréis averiguarlo tendréis que leer la novela. Tan solo os puedo decir que yo me la leí en tres días. Os garantizo que os va a enganchar de tal manera que no podréis despegaros del libro.

Literatura sobre mujeres, un gran aciertoPara concluir quisiera hacer una última reflexión. En primer lugar, felicitar por supuesto a Mireia por habernos brindado este presente. Y en segundo, compartir el hecho de que estamos acostumbrados a leer novelas sobre la vida de los grandes personajes, que sin duda siempre suelen ser hombres. Pero tengo que reconocer que me siento afortunado de poder tener a mi alcance una cantidad tan elevada de literatura que nos muestre el mundo femenino en la antigüedad.

Eso debería alegrarnos, porque ellas fueron las encargadas de hacer grande a Roma, como bien expresa la autora en su obra. Es un placer para mí haber podido saborear la obra de Mireia, y recomendarla a los que leáis estas líneas. Estoy convencido de que se va a convertir en una de las mejores de este año 2021.

Y antes de irme. y para todos los que estéis interesados en obtener un ejemplar de esta magnífica novela, os dejo el enlace de compra de Amazon. La podéis encontrar en vuestras librerías de toda la vida o visitando la página web que ha creado la autora: www.servilialanovela.com

Sin más me despido de vosotros hasta la próxima.

Un saludo cordial,

Sergio Alejo GómezAutor de las sagas literarias de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y Renovatio Imperii y la colección ¿Sabías que?La entrada Servilia la mujer que cambió el destino de Roma se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

August 27, 2021

El regreso de los romanos a Hispania

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana voy a volver a hablaros de los romanos de Oriente, los mal llamados bizantinos. Lo haré en el marco de la Renovatio Imperii, que como ya sabéis impulsada por el emperador Justiniano I. Y trataré de narraros como fue el regreso de los romanos a Hispania.

Recordad que ya traté este complejo tema en su día, cuando hablé de La vida del general Flavio Belisario y sus logros militares en dicho sueño imperial. Para ello escribí varios artículos relatando con detalle todas las campañas militares que conformaron la reconquista. Comenzando por el reino vándalo del norte de África y continuando por la posterior campaña de conquista de Italia y el reino ostrogodo.

Evidentemente las campañas destinadas a reconquistar los antiguos territorios del Imperio romano de Occidente iban mucho más allá. Por ello, Justiniano no se olvidó de la antigua y vieja Hispania, pero teniendo a su gran general Belisario, ocupado en Italia, tuvo que pensar en otras opciones. Y en este artículo de hoy, os lo voy a tratar de explicar. Así que, sin más, pasaré a hablaros de los detalles.

Escasez de fuentes históricasPero antes de entrar en el meollo, quiero advertiros que encontrar fuentes que hablen sobre esa conquista es algo complicado. Los autores coetáneos al momento, suelen tocarla más bien de pasada, si es que la nombran. Así, hombres como Procopio de Cesárea, sabemos que estaban ocupados narrando las gestas de Belisario en Italia y Oriente. Jordanes, hace mención muy de pasada a un tal Liberio, que fue según él, quien dirigiría el ejército de conquista de la antigua provincia, aunque poco más hay.

Dicho esto, para encontrar el primer contacto entre romanos de oriente y visigodos, debemos remontarnos a tiempos de nuestro amado y querido Belisario. Recordad que fue él quien logró en unos pocos meses conquistar el reino de los vándalos, cuya capital era Cartago. Una vez dominada la región, allá por marzo del 534, el magister militum per Orientem, decidió enviar a un contingente de soldados más al oeste. Concretamente acabaron plantándose frente a los muros de la ciudad de Septem, o lo que sería hoy en día Ceuta.

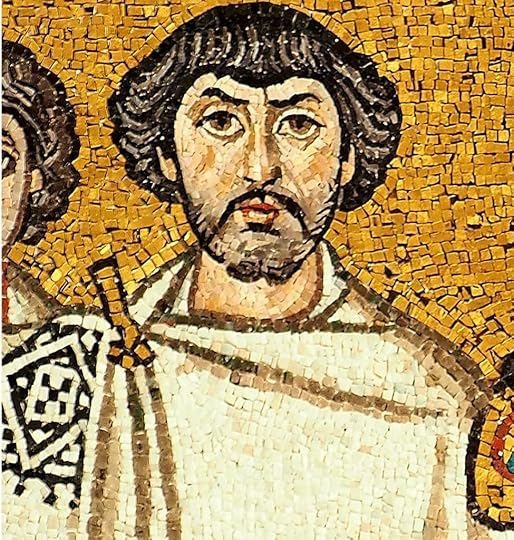

Fragmento del mosaico de Belisario, ubicado en la basilica de Sant Vittale en Rávena

Fragmento del mosaico de Belisario, ubicado en la basilica de Sant Vittale en RávenaY claro, Septem, estando muy cerca de la orilla de Hispania, era una posesión de los visigodos. En aquellos tiempo, y tras algunas crisis sufridas hacía relativamente poco, estos estaban gobernados por un tal Teudis. Cuando los romanos se hicieron con la plaza, las alarmas se dispararon, y Teudis se dio cuenta de que tenía a los romanos más cerca de lo que hubiera querido.

Pero Teudis ya estaba informado…Según el relato de Procopio en su guerra vándala, era más que posible que el rey visigodo, ya hubiera sido avisado por una embajada vándala enviado por Gelimer. Así, la presencia de los visigodos en Septem, era meramente defensiva, es decir, trataban de tener controlado aquel punto ante una eventual conquista romana.

Y eso fue lo que realmente ocurrió. Ya que los hombres enviados por Belisario tomaron la plaza poco tiempo después. Fue entonces cuando los romanos se establecieron en una cabeza de playa, quizás pensando en la opción de cruzar el estrecho y recuperar Hispania para el poder imperial. Ese debía ser el plan inicial, aunque sabemos que tardaría un poco más en llevarse a cabo.

La guarnición romana de Spetem, posiblemente formada por un contingente de unos 400 hombres, y bajo las órdenes de un tribuno, tenía la misión de vigilar lo que ocurría en Hispania y la Galia. Sí, la Galia, porque además contaba con una pequeña flota de dromones, y con una base avanzada en las Baleares, que habían sido tomadas también a los vándalos.

En ese año 534, parece que Belisario estableció en Ceuta una guarnición de vigilancia, ya que los planes del emperador pasaban por lanzarse a la conquista de Italia. Ya habría tiempo de centrarse en Hispania llegado el momento. Quiero pensar que Justiniano y su plan de Renovatio eran muy ambiciosos.

Los romanos al otro lado del estrechoSeptem quedó bajo la órbita del cargo militar de magister militum Africae, como una especie de avanzadilla. Y al menos así estuvo durante unos cuantos años. En la década de los cuarenta de aquel siglo, el Imperio romano se vio azotado por algunas crisis importantes. Esas, entre las que se halla la temible plaga de peste bubónica de la que también hablé en su día: La plaga de Justiniano, sin duda acabaron por refrenar los afanes expansionistas del emperador. Si a eso, se le añaden las diferentes revueltas en la provincia de África, la situación se complicó mucho.

Teniendo tantos frentes abiertos, con una Italia sin controlar y con los persas renovando las hostilidades, no era prudente comenzar otra guerra. No había ni posibilidades, ni recursos, y si Justiniano hubiera ordenado hacerlo, habría sido un gran error.

Dibujo del retrato del rey Teudis. Galería regia: ó Biografías de los reyes de España

Dibujo del retrato del rey Teudis. Galería regia: ó Biografías de los reyes de EspañaAvancemos hasta el año 547, momento en el que la situación dio un giro inesperado. El rey Teudis, aprovechó que la guarnición de Septem era menos numerosa de lo habitual para lanzar un ataque contra la ciudad. Sabemos que una flota de naves visigodas cruzó el estrecho y en un ataque relámpago se hizo con ella. Un control efímero por eso, ya que, al cabo de poco, los romanos volverían a recuperar la ciudad.

¿Quién era Teudis?Antes de avanzar, aprovechando que sale el nombre de Teudis, creo que debería detener el relato en este punto. Quisiera daros algunos detalles sobre este personaje que se erigió en rey de los visigodos entre los años 531 y 548. Vaya, os habréis dado cuenta que el último año de su reinado corresponde con el mismo en el que es tomada Septem. Pero no nos avancemos.

Teudis no era visigodo, sino que era ostrogodo. Algo sin duda peculiar teniendo en cuenta que se erigió en su rey durante 17 años. Fue un militar que sirvió a las órdenes del rey ostrogodo Teodorico I, quien gobernó en Italia y también en nombre de su nieto Amalarico. Así pues, parece ser que, por algún tiempo, ostrogodos y visigodos fueron gobernados por un solo monarca.

Teudis se convirtió en cierto modo en el regente del joven nieto de Teodorico I, como jefe del ejército ostrogodo que defendía el reino. Este se encargó de congraciarse con la aristocracia hispanoromana y con esa ayuda se convirtió en un ente autónomo del rey. Teodorico se dio cuenta de que Teudis era un hombre poderoso, y se conformó con el hecho de que se convirtiera en protector de su nieto. Era peligroso enojar a un hombre como él ya que podría acabar siendo rey.

Subida al trono del general TeudisEn el año 522, Amalarico fue proclamado rey de los visigodos, bajo la tutela de su propio abuelo en Italia, a la vez que era controlado por Teudis en Hispania. Pocos años después, en el 526, Teodorico pasó a mejor vida y quedó Amalarico como su sucesor. Pero el nuevo rey de los visigodos se vio obligado a ceder a Atalarico I, sucesor del Grande, toda la zona de la Provenza. La frontera de su reino quedó establecida en el Ródano.

El destino del joven Amalarico tampoco pintaba muy claro, y es que sería asesinado tras sufrir una derrota a manos de los francos. Eso permitiría a Teudis alzarse con la corona en el año 531. Aunque no se puede determinar si el general tuvo algo que ver en la muerte del muchacho.

De regreso a SeptemUna vez explicado esto, que creo que era importante, continuemos hablando de nuestros queridos romanos. Tras el embite inicial de los visigodis, que se hicieron con Septem, los romanos no tardaron en reaccionar. Sobre este episodio, y remitiéndome a lo escrito por el profesor José Soto Chica, las cosas es posible que hubieran ocurrido tal que así: Es muy probable que los visigodos hubieran logrado tomar la ciudad, pero no toda. El control del puerto y de la ciudadela habrían seguido en manos romanas. Desde allí, estos habrían reorganizado un nuevo asalto para recuperar el control total de la plaza.

Para todos aquellos que queráis saber un poco más sobre este momento y sobre los personajes que lo vivieron, os recomiendo encarecidamente este libro del anteriormente nombrado, Jose Soto Chica.

Y queda constancia de que acabaron con todas o casi todas las fuerzas visigodas. El fracaso en aquella operación en territorio romano fue un duro golpe para el rey. De nada le sirvió a Teudis haberse erigido en un gran rey. La muerte acechó sobre su cabeza y acabó siendo asesinado. Su sucesor y seguramente asesino, el general Teudisclo, gobernó tan solo un año y acabó de la misma manera que su predecesor.

Y mientras tanto Justiniano…Lo ocurrido en Septem no cayó en saco roto para el emperador romano. Y es que el tribuno o comes de Septem, contaba con una guarnición potente, de unos 400 hombres. A esta se le debían de sumar los 4 o 5 dromones que tuviera bajo sus órdenes. Lo que añade entre mil y mil quinientos infantes de marina más. Un ejército de cerca de dos mil soldados.

El ataque orquestado por Teudis contra Septem, se convirtió en un reclamo para Justiniano. Hasta entonces el emperador se había conformado con controlar África y no entrar en Hispania. Pero en aquel momento se dio cuenta de que, para tener sus dominios tranquilos, debía hacerse con el sur y el sudeste peninsular. El objetivo de los romanos era proteger las riquezas de África, y para ello, se debía dominar esa parte de Hispania. Y ya puestos a pedir, pues si se lograba la conquista de la antigua provincia pues mucho mejor. Un paso más para la Renovatio.

Pero para saber lo que ocurrió después, deberéis esperar a la siguiente entrada. Por el momento esto es todo lo que os puedo explicar.

Sergio Alejo GómezAutor de las sagas literarias de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y Renovatio Imperii y la colección ¿Sabías que?La entrada El regreso de los romanos a Hispania se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

August 13, 2021

El emperador Constantino y su ascenso a la púrpura

Bienvenidos a una nueva entrega de mi blog. Esta semana vamos a tratar un tema que seguro que os parecerá más que interesante. Os voy a hablar sobre el emperador Constantino y su ascenso a la púrpura, además de algunas de las reformas que llevó a cabo este emperador.

Y es que Constantino fue un gobernante que dio un giro total al Imperio. Bueno no sé si total, pero por lo menos parcial sí, de eso estoy convencido. Para comenzar este viaje, es importante que recordéis el sistema de gobierno vigente en el momento en el que nos hallamos. Sobre todo porqué fue un poco diferente a lo que se había estilado hasta ese momento.

La tetrarquía o gobierno de cuatroMe refiero a la llamada tetrarquía o gobierno de cuatro instaurado por Diocleciano, el primer emperador tras aquel oscuro y largo período conocido como el de la Anarquía militar.

Escultura de los tetrarcas, situado en una esquina de San Marcos en Venecia

Escultura de los tetrarcas, situado en una esquina de San Marcos en VeneciaLa cuestión es que nuestro protagonista no era ni mucho menos uno de los cuatro elegidos en ese sistema de dos augustos y dos césares. Constantino era el hijo de uno de los dos Césares de la primera tetrarquía, aquella en la que gobernaba como augusto Diocleciano.

Como ya sabréis cuando Diocleciano decidió retirarse de la vida pública, abdicó. Cedió el papel de augustos a los dos Césares que habían estado subordinados a él. Resulta ser que el padre de Constantino, Constancio Cloro, era uno de los dos césares. Con el retiro de Diocleciano pasó a ser uno de los dos Augustos. ¿Y qué ocurrió para que Constantino se hiciera con el poder? La manera de obtenerlo fue un tanto oscura. Y ahora entenderéis el porqué de ello.

Resulta que nuestro amigo estaba en Britania, junto a su padre, participando en una campaña para someter a las tribus caledonias. Fatídicamente (para unos), Constancio Cloro cayó enfermo de unas fiebres y acabó pereciendo en Eboracum en julio del año 306 d. C.

Subida al trono del joven Constantino¿Y qué pasó inmediatamente después con el cuerpo aún caliente de su difunto padre? Que el joven Constantino fue aclamado por sus tropas como Augusto allí mismo. Suena un poco raro y precipitado, teniendo en cuenta que por delante de él estaban los dos Césares: Severo II y Maximino Daya.

Pero no se sabe porqué, pronto las legiones de Britania y de la Galia apoyaron su nombramiento. Imagino que unas cuántas monedas tuvieron algo que ver en ello. La cuestión fue que en cambio, las legiones que estaban en Hispania lo rechazaron. Y el otro Augusto que quedaba, el socio de su padre, Galerio, no tardó demasiado en nombrar Augusto a Severo II, el César que compartía territorio con Cloro. Cosa que por otro lado era más normal de lo que Constantino creía.

Pero, por si eso no fuera suficiente lío, resulta ser que en Roma nombraron Augusto a Majencio. Este era el hijo del Augusto de la primera tetrarquía que era socio de Diocleciano. Así que este, oportunista como Constantino, se prestó a ocupar el puesto de máximo poder.

La guerra estaba de nuevo servidaY es que un sistema donde gobernaban cuatro personas era demasiado utópico. Y si no había gobernantes fuertes y autoritarios que pudieran imponerse y que se hicieran respetar por sus socios, la cosa pintaba mal. La cuestión fue que desde ese momento se abriría un largo período de guerras intestinas para ver quién se quedaba con el poder. Más guerras de nuevo. Y pensar que Diocleciano había mantenido la calma y la paz dando paso a un período de cierta estabilidad.

Esa larga guerra que duraría muchos años no voy a explicarla en esta entrada. Quizás en otra ocasión, con más tiempo, opte por dedicarle un artículo. La cuestión es que os podéis imaginar lo que sucedió, y es que los romanos volvieron a dejar su tierra manchada de sangre.

Vamos a iniciar el relato desde un punto concreto, dentro de esa larga contienda y qué mejor fecha que hacerlo desde el año 312. Ese fue el año en el que Constantino se dirigió a Roma con su ejército para enfrentarse a Majencio. Fue cuando tuvo lugar una de las grandes batallas de principios del siglo IV, la del Puente Milvio.

La batalla del Puente MilvioAnalicemos si os parece la contienda en sí, y el ejército del que disponía nuestro protagonista. Eso nos permitirá comprender un poco la situación del momento. Y es que no sólo tenía como enemigo a Majencio, sino que existían más amenazas a las que enfrentarse.

Sabemos que Constantino reunió un ejército cuya columna vertebral eran las tropas de Britania. Las mismas que le habían nombrado imperator en su día y que seguían siéndole leales. Además añadió contingentes de la Galia y algunas tropas fronterizas (limitanei) del Rin. Muy a su pesar no pudo contar con más tropas de frontera para no desguarnecerla. Y es que todavía había enemigos al otro lado que aprovecharían cualquier descuido para colarse en suelo romano.

Así pues, es muy probable que su ejército fuera más pequeño de lo que le hubiera gustado. Zósimo nos da datos aproximados sobre esta batalla, en la que afirmaba que las tropas de Constantino eran muy inferiores a las de Majencio.

El historiador nos dice que le superaban por más de cien mil hombres, aunque me parece una cifra más que exagerada. No sé si ante esa desventaja, uno se arriesgaría a entablar batalla. No suena demasiado inteligente, y Constantino no me da a mí que fuera un imprudente.

Victoria milagrosaLa cuestión fue que pese a esa inferioridad clara, Constantino se alzó con la victoria, lo que deja entrever que sí que fue un milagro conseguirla. Ya fuera por mediación divina o no, como se explica en las fuentes. Aquí es donde quizás entra en juego lo de ensalzar la hazaña diciendo que tu enemigo era tan superior. Siempre queda mejor en el currículum.

Óleo donde se representa la batalla del Puente Milvio, de Giulio Romano (1520-1524). Museos Vaticanos

Óleo donde se representa la batalla del Puente Milvio, de Giulio Romano (1520-1524). Museos VaticanosObviamente tras derrotar a Majencio, el ejército de Constantino incrementó sus efectivos ya que añadió los restos del de su rival. Además, eso le venía francamente muy bien, ya que todavía le quedaban oponentes a los que enfrentarse. Pero no voy a seguir relatándoos como se deshizo de sus rivales, ya que hoy vengo a hablaros de otros temas.

Vayamos al meollo de la cuestión y al otro tema que nos concierne en la entrada de hoy: las reformas implantadas por el gobernante. Sobre si en ese momento se aplicaron algunas en el campo militar que se le suelen atribuir a él, surgen algunas dudas. Y es que existe la posibilidad de que no fueran creadas por él, sino que simplemente se beneficiara de las que ya habían aplicado sus predecesores.

Existe otra teoría que quizás encaje más, y es que tal vez Constantino fuera innovador en parte y adaptador en otra. Lo que sí que está claro es que tras lo acontecido en el Puente Milvio, el ejército romano comenzó a sufrir algunos cambios. No de la noche a la mañana pero sí que el proceso se puso en marcha.

También hay posibilidades de que una vez muerto Constantino, sus sucesores continuaran aplicando reformas en el ejército romano. Por lo que el proceso fue evolutivo, y hay que tener en cuenta que ese tipo de cambios solían ser más bien progresivos y no se instauraban de la noche a la mañana.

El ejército romano de ConstantinoVamos a tratar de arrojar algo de luz a las diferentes teorías que nos hablan sobre el ejército en tiempos de nuestro gobernante y definirlo un poco para que lo podáis entender. Para ello es importante diferenciar a las unidades móviles (los comitatenses) y las de la guardia imperial. Esta guardia recibía el nombre de Scholae Palatinae y es posible que su origen fuera de tiempos de Diocleciano.

Fotografía de un recreador romano que representa a un guardia pretoriano del siglo I. Autor Greatbeagle, 21 de agosto del 2007

Fotografía de un recreador romano que representa a un guardia pretoriano del siglo I. Autor Greatbeagle, 21 de agosto del 2007En este punto surge una duda, y es que como todos sabréis, Constantino, tras vencer a Majencio, lo primero que hizo fue disolver la guardia pretoriana. Lo hizo básicamente porque se había mostrado leal a su enemigo, aunque también porqué todos sabemos de que pie cojeaban estos. Si queréis saber más sobre ellos, os invito a leer la entrada de mi blog: El papel de la guardia pretoriana. Algunos autores defienden la teoría de que tras la disolución se vio obligado a crear su propia guardia personal. Es aquí donde aparecen las scholae, que debían cumplir esa función.

Porque a diferencia de los pretorianos que dependían de la figura de un prefecto, esta nueva unidad rendía cuentas directamente al emperador. Cosa sin duda más inteligente teniendo en cuenta que clase de acciones acompañaban a la reputación de los pretorianos.

Los comitatenses y los pseudocomitatensesPasemos a hablar ahora de las tropas comitatenses, que eran el grueso del ejército de nuestro amigo. Estas se dividían en tropas de caballería y tropas de infantería. Las primeras estaban bajo el mando directo de un magister equitum y las segundas como imaginaréis bajo el mando de un magister peditum¸ figura que fue creada por Constantino.

Pero este ejército de campaña creado en torno a la figura de un emperador no fue suficiente como para mantener la paz en un imperio tan grande. Así que no le quedó otra que reinventar, y fue en ese momento cuando apareció otro de los cambios sustanciales de ese período.

Emergieron diferentes ejércitos de campo de tipo más regional que se ubicaron en zonas concretas del Imperio. Concretamente en la Galia, en el Ilírico y en Oriente, al frente de los cuales había un comandante que ostentaba el cargo de magister.

Estos ejércitos se conformaron a partir de unidades extraídas de los limitanei, y recibieron la denominación de pseudocomitatenses. Es decir de menor categoría que los comitatenses, pero por encima de los limitanei, para que nos entendamos.

Este tipo de ejércitos regionales no se llamaban pseudocomitatenses a sí mismos, sino que recibieron el apelativo de tropas palatinas o palatini en latín. Y sus comandantes, esos magistri que os hemos comentado antes, comenzaron a recibir el nombre de praesentalis. Ese término significaba que estaban bajo el mando directo del emperador.

Tamaño de los ejércitosEn cuanto a los números de esos ejércitos pocos datos tenemos. Sabemos eso sí, que para el enfrentamiento final de Constantino contra Licinio, nuestro protagonista tenía un ejército comitatense enorme. Estaba formado por ciento veinte mil infantes y unos diez mil jinetes, unos números nada despreciables sin duda.

Y con ello vuelvo a sacar al tema de las cifras y de las exageraciones como podéis apreciar. Nos pueden surgir algunas dudas a este respecto, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando únicamente del ejército de campaña disponible. El problema es que no se hace referencia a las tropas de frontera que ya existían por aquel entonces y que obviamente incrementarían bastante el total de efectivos.

Podemos afirmar también que el ejército de Constantino pudo incluir algunas de las unidades creadas por Diocleciano. Entre las que estarían los lanciarii o incluso los Iovani y los Herculani. Estos últimos serían una especie de guardias personales que se crearon a partir de las legiones de Iliria: la V Jovia y la VI Hercúlea. Su función habría sido la de servir como guardaespaldas tanto de los augustos cómo de los césares.

Además dispuso de algunas vexillatones de caballería así como de algunas de limitanei de la frontera del Rin. La cuestión es que poco a poco fue reuniendo un amplio ejército que le siguió en todas sus campañas hasta convertirse en el único emperador.

Reformas más allá del ejércitoPero sus reformas no se limitaron al campo militar únicamente, sino que al igual que hizo Diocleciano en su día, impulsó otras facetas del mundo romano. Ya hemos dicho antes que es difícil concretar quien las llevó a cabo. ¿Fue él? ¿Fueron sus sucesores? ¿Sus predecesores? O más bien podría decirse que fue obra un poco todos, ya que los cambios como hemos comentado antes suelen ser evolutivos.

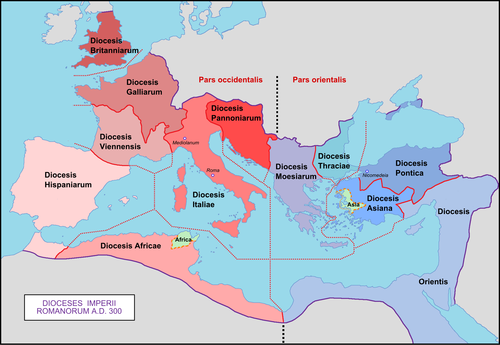

En cualquier caso os voy a mencionar algunos que suelen atribuírsele a él. Por ejemplo sabemos que si que reorganizó el territorio de nuevo, basándose en el trabajo previo de Diocleciano. Dividió el Imperio en cuatro partes a las que llamó praefecturas, y al mando de cada una de ellas puso un prefecto pretoriano. Cada una de estas prefecturas se dividían en unidades territoriales menores, las diócesis, que eran trece. Y estas diócesis se subdividieron en provincias, un total de ciento diecisiete. Cómo podéis apreciar, todo estaba más que bien organizado.

Mapa de la división en diócesis del Imperio entorno al año 300 d. C. Fuente: Wikipedia.org

Mapa de la división en diócesis del Imperio entorno al año 300 d. C. Fuente: Wikipedia.org Mapa de la evolución de las diócesis del Imperio entorno al año 400 d. C. Fuente: Wikipedia.org

Mapa de la evolución de las diócesis del Imperio entorno al año 400 d. C. Fuente: Wikipedia.orgAntes os he comentado que las prefecturas se regían por un prefecto pretoriano. Estos eran los antiguos altos mandos de la guardia pretoriana, pero que tras la reforma ocupaban un cargo administrativo. A su vez, cada diócesis estaba dirigida por un vicario que rendía cuentas al prefecto.

A su vez y para seguir con el mando descendiente, las provincias estaban bajo el control de un gobernador provincial. Nos detendremos en este punto, pese a que si siguiéramos bajando veríamos que hasta los gobiernos locales respondían a una cierta jerarquía repetitiva.

Separación de lo civil y lo militarY es que Constantino decidió que era esencial separar la autoridad militar de la civil. Sin duda una sabia decisión, básicamente para evitar que nadie le disputara el poder. Y cuando digo nadie, me refiero concretamente a ningún oficial que dispusiera de un ejército del cual servirse.

En fin, cómo veis, tiempos complejos que obligaron a nuestro emperador a tratar de modificar algunos aspectos de una sociedad romana más que cambiante. Así pues, en esta entrada hemos podido repasar la situación previa al nombramiento de Constantino como emperador. También hemos podido ver cómo evolucionó su mandato hasta convertirse en el único emperador de un sistema que estaba condenado al fracaso. Fracaso en gran medida a causa de que cuatro gobernantes eran muchos. Creo que para aplicar ese sistema de gobierno, o bien deberían llevarse muy bien, o que uno de ellos fuera más poderoso que el resto. La cuestión es que por último hemos podido dar un breve repaso a algunas de las reformas que llevó a cabo el emperador, con las pertinentes dudas de si pueden o no atribuírsele a él o no.

Cómo os he comentado antes, queda pendiente explicar esa larga y sangrienta guerra que le elevó al trono. Espero en cualquier caso, que os haya gustado el contenido de la entrada de ho. Nos leemos en la siguiente entrega de ¿Sabías qué?

Sergio Alejo GómezAutor de las sagas literarias de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y Renovatio Imperii y la colección ¿Sabías que?La entrada El emperador Constantino y su ascenso a la púrpura se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

July 30, 2021

La instrucción en las legiones romanas

Bienvenidos a una nueva entrada del blog. Esta semana volvemos a sumergirnos de nuevo en el apasionante mundo de las legiones romanas. En esta ocasión para tratar un tema que estoy convencido de que os gustará: la instrucción en las legiones romanas.

Seguro que conocéis a las legiones muy bien, pero hoy vamos a tratar con detalle este pilar clave. Sin duda uno de los más destacados y que las convirtieron en la poderosa máquina militar que conquistó tantos territorios.

La madre de todoAdemás de la instrucción, también fue esencial la disciplina militar. Esa fue otro de los pilares sobre los que se edificó el pesado edificio del estamento militar. Y es que ambas osas iban estrechamente relacionadas.

Pero vayamos al quid de la cuestión, a la madre de todo. Y para ello antes de seguir leyendo, os pido que me respondáis a unas sencillas preguntas. ¿Qué creéis que se le podía pedir a los legionarios romanos? ¿Cuál creéis que era la premisa básica que debían cumplir los hombres que servían bajo las águilas? Os dejo unos segundos para pensarlo.

Pues sí, seguro que lo habéis adivinado: la obediencia a sus superiores… Eso en principio, y si acaso después, dar la vida por ellos y por ende, por Roma. Como veis poca cosa.

Las fuentes y la instrucciónLa mayoría de los autores contemporáneos no se han parado a pensar que la instrucción de los soldados fue un elemento fundamental. Bien, puede que sí lo hayan hecho, aunque no se han detenido mucho a la hora de desarrollar sus explicaciones sobre esta.

Se ha hablado largo y tendido sobre lo que hacían los legionarios en su día a día: entrenar, ir a los baños y de vez en cuando acercarse a algún prostíbulo para aliviarse. Pero no se le ha dedicado a esta parte demasiado detalle.

Por fortuna parece que la situación está cambiando y cada vez son más los investigadores que le dedican más líneas al campo de la instrucción. Por ejemplo se me ocurren algunos autores como A. Neumann que ha llegado a estudiar con profundidad los reglamentos internos de las legiones.

Ejemplo de entrenamiento legionario. Foto del grupo de recreación histórica Barcino Oriens

Ejemplo de entrenamiento legionario. Foto del grupo de recreación histórica Barcino OriensOtro sería R. Davies que lo ha hecho a través de la arqueología, centrando sus trabajos en los campos de instrucción y sobre todo en las unidades de caballería. Y por supuesto no me puedo olvidar del gran Yann LeBohec, catedrático de francés y experto en el ejército romano.

La instrucción propiamente dichaPero volviendo a la instrucción que es el tema que hoy estoy tratando, debemos tener en cuenta que el arte de la guerra en el mundo antiguo era una disciplina que se estudiaba. Y cuando digo disciplina me refiero a que estaba en igualdad de condiciones que las matemáticas o los grandes clásicos de la literatura.

La disciplina militar, a la que los romanos le llamaban exercitum o exercitatio, se enseñaba a los varones a muy temprana edad. Entre otras cosas estudiaban a los grandes generales que les habían precedido y todas sus gestas en los campos de batalla.

Autores como Varrón o el mismo Cicerón destacaron en algunos de sus tratados la importancia que tenía la instrucción para los ejércitos. Este último llegó a decir que si se ponía en primera fila a un soldado que fuera valiente pero no hubiera recibido instrucción militar, parecería una mujer.

Obviamente debemos interpretar esas palabras poniéndonos en la piel de un romano de aquellos tiempos, no con la mentalidad actual.

Otros autores clásicosSiguiendo con esa lista, puedo nombraris a Flavio Josefo, aquel judío que fue derrotado por Vespasiano y su hijo Tito y que posteriormente pasó a ser su biógrafo personal. Él dejó patente la admiración que sentía hacia los legionarios y hacía la férrea disciplina e instrucción que les hizo ser tan superiores a los judíos en aquella primera gran revuelta.

Y ya que estamos, nombraremos a un emperador para el que la instrucción fue más que importante: Adriano. A modo de ejemplo ilustrativo sobre lo que estoy explicando, hay constancia de que en uno de sus innumerables viajes, se dejó caer por Lambese (África). Hasta ahí todo parecería más que normal. Pero lo destacado es que lo hizo para presidir unas maniobras militares del ejército y llegó a pronunciar un célebre discurso en el que destaca la importancia del entrenamiento.

Autores mucho más tardíos, como Flavio Vegecio, que escribió en el siglo IV d. C., siguieron hablando sobre el tema. Este historiador y tratadista, militar de carrera, aboga por un pasado glorioso y escribe sus obras recordando los tiempos del Alto Imperio. El autor nombra como fuentes al mismísimo Catón el Viejo y después a tres grandes emperadores, como fueron Augusto, Trajano el propio Adriano. Pero pasemos de una vez a hablar de la instrucción y de porqué fue tan importante para los romanos.

¿Por qué era tan importante?El objetivo de esa preparación que se le daba a los legionarios era básicamente hacerlos superiores en combate a cualquier enemigo al que se tuvieran que enfrentar. Obviamente esa superioridad debía ser en primera instancia física, por lo tanto requería que el legionario tuviera una preparación deportiva excelente.

Pero también contaba la fortaleza psicológica y el carácter propiamente dicho. Y es que mediante la práctica del deporte no solo se ejercitaba el cuerpo, sino que también se fortalecían las almas, como decía Flavio Josefo.

Un soldado bien adiestrado en ambos campos, podía llegar a soportar mejor el dolor y las heridas que recibía. La entereza moral les hacía presentarse como una unidad total, capaz de ejecutar sus movimientos de manera coordinada y letal.

Panoplia completa de un legionario de época alto imperial. Foto cedida por el grupo de recreación histórica Barcino Oriens

Panoplia completa de un legionario de época alto imperial. Foto cedida por el grupo de recreación histórica Barcino OriensCreedme, eso a ojos de un enemigo que luchaba de manera habitual de manera desordenada, podía ser una imagen más que temible que multiplicaba las opciones de que quisieran rehusar el combate.

Instrucción más disciplina, la mezcla perfectaAmbas cosas iban de la mano, la una no podría existir sin la otra. El hecho de ejecutar una orden, por muy absurda que pudiera parecer era una señal de respeto a los superiores, y eso formaba parte también de la instrucción. Cosas tan banales a nuestros ojos como podrían ser el mantenimiento de la panoplia o la construcción de una empalizada, no eran más que otra parte fundamental de esa compleja instrucción que recibían.

Por ejemplo, Arriano, uno de los oficiales de alto rango de Adriano, siempre destacó la importancia de que sus hombres recibieran un entrenamiento completo antes de lanzarlos al combate. Para él, usar tropas no instruidas era renunciar a la superioridad, a la ventaja y exponerse a una derrota.

Ese mismo general tenía más que decir, y es que según él, si se dejaba de instruir a los hombres, se corría el riesgo de que apareciera la ociosidad. Y si esta hacia acto de presencia entre las tropas se abría el camino a la indisciplina y la desobediencia. Como veis, una cosa llevaba a la otra. Me recuerda a la frase de La Guerra de las Galaxias que dice: «El miedo lleva al odio, el odio a la ira, y la ira al lado oscuro«.

Los oficiales y la instrucciónPasaremos a tratar ahora la instrucción desde la perspectiva de los oficiales de las legiones. Pero para entenderlo, es preciso que conozcamos con detalle el término uirtus o virtus. Se tiende a pensar que su traducción literal es coraje. Aunque realmente la uirtus era para el hombre romano la capacidad de desarrollar sus habilidades en los dos campos más importantes a nivel estatal, el servicio civil por un lado (las magistraturas) y el militar por otro (el mando en la legión).

Tenemos entonces que para hacer carrera, un noble debía poseer esa cualidad y desarrollarla en ambas facetas de su vida como ciudadano. Por muy buen cuestor o edil o incluso cónsul que pudiera ser, debía ser también un buen mando militar.

Por ello, los nobles también formarían parte de esa instrucción. Y es que se conoce de ella ya desde tiempos muy remotos de la República. Grandes generales como Pompeyo no olvidaban sus ejercicios de instrucción estando en plena campaña militar.

Hombres como el emperador Trajano, un militar de carrera, sabemos que se mezclaba con sus propios hombres para dar ejemplo, cosa que le hizo ser sin duda muy popular. Adriano como ya he comentado antes, también hizo que la instrucción jugara un papel importante en la vida de sus soldados.

¿Ciencia militar?Hay detalles que nos indican claramente que existía una ciencia militar en la antigua Roma. Claros ejemplos de eso serían la estrategia definida por el mando, la aplicación de la táctica en el campo de batalla, o los lugares escogidos para situar los campamentos militares.

A todos esos puntos, podemos añadir el hecho de que la instrucción la llevaban a cabo unos oficiales y suboficiales que poseían conocimientos técnicos y experiencia. Además esa ciencia no era desordenada, sino que se crearon códices, reglamentos y tratados para su ordenación y estudio de las generaciones venideras.

Sabemos por ejemplo que Adriano mandó publicar un buen número de medidas relacionadas con la instrucció. A principios del siglo III d. C., estas medidas aún estaban en uso. Aunque fue otro gran emperador muy vinculado al estamento militar, Septimio Severo, quien elaboró un recopilatorio jurídico de ámbito militar.

Y si avanzamos hasta tiempos de Justiniano I, sabemos que se hizo un recopilatorio de leyes llamado Corpus Iuris Civilis o Código Justinianeo (529). Este, pese a ser un código legislativo, también recogía aspectos relacionados con el mundo militar. Por ejemplo, para que veáis lo importante que era, un pasaje del mismo decía lo siguiente:

“Si un hombre es herido en un campo de maniobras por unsoldado dedicado a la instrucción, se excusa al agresor; por el contrario, siel accidente ocurre en otro lugar, el militar será considerado responsable yese asunto dará pie a la apertura de una investigación”.

Mosaico del emperador Justiniano y su séquito. Basílica de San Vitale de RávenaActividades de la instrucción

Mosaico del emperador Justiniano y su séquito. Basílica de San Vitale de RávenaActividades de la instrucciónPero, ¿a qué actividades hacía referencia la instrucción? Pues podemos decir que las había de todo tipo, individuales y colectivas. Para buscar esa superioridad de la que antes os he hablado, se comenzaba por practicar la gimnasia. Y una parte de esa gimnasia consistía en la realización de largas marchas. Estas se podían hacer con ropa ligera o con la impedimenta al completo, dependiendo del estado de ánimos del oficial que la dirigiera.

Otras disciplinas deportivas practicadas por los legionarios durante su instrucción eran por ejemplo saltar, correr o cuando las circunstancias lo permitían, nadar. Es decir, que era necesario que el campamento estuviera cerca de un río, lago o del mar para poder practicarla. Obviamente en el desierto era bastante difícil llevarla a cabo.

Cuando se habían practicado ese tipo de actividades deportivas, los soldados pasaban a la parte más estrictamente militar: el manejo de las armas. Ahí los legionarios aprendían a base de dar estocadas contra el palus (tronco de madera de grandes dimensiones). Además se les instruía también en el uso de las armas arrojadizas, como el pilum, el tiro con arco o incluso en la honda.

Aunque creáis que montar a caballo era exclusivo de los jinetes de caballería, debéis saber que todos los legionarios tenían que saber hacerlo. Y que los oficiales estaban obligados a hacerlo con mayor destreza.

Actividades colectivasCuando el legionario superaba las dos primeras fases, se accedía a una superior, ya de carácter colectivo. Si hasta ahora primaban las actividades individuales, la cosa cambiaba cuando se pasaba a practicar con el conjunto de la unidad en la que servían.

Una de esas actividades colectivas era la de la construcción de obras públicas. Cargar piedras les fortalecía todavía más a la vez que se convertían en una mano de obra más que barata para el emperador. Esos trabajos de construcción habituaban a los legionarios a trabajar juntos. Por lo tanto era en definitiva otra forma de instrucción.

Y es que el objetivo final de ello era que los integrantes de la formación supieran moverse como uno solo. Era importante que cada uno supiera cual era su posición dentro del grupo.

Siguiente fase de la instrucciónY es que eso nos lleva al siguiente grado de instrucción, el propiamente militar. En este se practicaban las maniobras de batalla e incluso se montaban simulaciones. En esas batallas ficticias luchaban infantes contra infantes, pero también infantes contra caballería. Incluso los marinos realizaban ese tipo de maniobras simuladas para perfeccionar la técnica de combate naval.

Equites repelite: formación de combate legionaria. Foto cedida por el grupo de recreación histórica Barcino Oriens

Equites repelite: formación de combate legionaria. Foto cedida por el grupo de recreación histórica Barcino OriensPara que todo eso funcionara se debía mantener un control por part de los mandos. Todo debía estar supervisado y no dejar que cada cual fuera a la suya. Así, cada mañana, sin falta, los oficiales y suboficiales de las centurias pasaban inspección a sus unidades. Por encima de ellos, los tribunos y los legados también cumplían esa función de control.

Existían otros elementos de menos rango dentro de las unidades que jugaban un papel importante en la instrucción. Estos eran los llamados evocatii, es decir los veteranos reenganchados. Cumplían la función de ser los instructores principales.

Cargos y emplazamientos de la instrucciónEl suboficial que se encargaba del control del campo de maniobras era el campidoctor, junto a su subordinado, llamado doctor cohortis. Las clases de esgrima corrían a cuenta de un instructor al que se le conocía como armatura o doctor armorum. En cuanto a la caballería, los instructores principales eran el exercitator y el magister campi.

Sobre la instrucción, Vegecio decía: “los maestros en el arte militar, han querido que la instrucción de la infantería sea ininterrumpida. Que tenga lugar a cubierto en tiempos de lluvia o de nieve, o sobre el campo de instrucción el resto del año”.

Los emplazamientos usados para llevar a cabo la instrucción eran variopintos. En su origen, la instrucción se llevaba a cabo en el propio Campo de Marte. Con las conquistas y la consecuente expansión, se tuvieron que buscar nuevos lugares donde llevarla a cabo. Se escogieron emplazamiento fuera en las ciudades o de los campamentos militares.

Durante el Alto Imperio, se eligieron lugares diferentes. Parte de la instrucción se efectuaba en plena naturaleza, como las marchas. Existían palestras construidas cerca de los castra para llevar a cabo la instrucción.

Emplazamientos polémicosOtros investigadores han ido más lejos y han afirmado que esos ejercicios de esgrima se llevaban a cabo incluso en los anfiteatros. Cuando no había espectáculos, estos se usaban para entrenar a las tropas. Pero sobre este tema no hay evidencias arqueológicas que lo puedan corroborar o desmentir.

L arqueología en cambio nos deja evidencias de que sí que existían construcciones específicas para la instrucción. Un ejemplo sería el de las basilicae exercitoriae. Algunos piensan que se trataba de unas construcciones techadas que hacían las veces de salas de armas. Servían para practicar los ejercicios de esgrima de los legionarios cuando la climatología no permitía hacerlo fuera.

El campus de instrucciónPero si hacemos referencia a terrenos específicos para la instrucción, el que se lleva la palma es el propio campus. El terreno más utilizado que podía ser simplemente una plaza sin techo de tierra batida.

Como norma general esos recintos de instrucción eran de construcción sencilla. Asi pues, el paso del tiempo ha borrado toda evidencia de ellos a nivel arqueológico. Podemos tener acceso a algunas características sobre estos campos de instrucción. Por ejemplo que se hacían en un terreno llano o que podía haber varios para un mismo castrum.

Los campos de instrucción y los diosesAdemás estos se asociaban a divinidades para que los protegieran. También es sabido que estos campos servirían para hacer desfilar a las tropas si el legado lo decidía. Los dioses también jugaron un papel importante en la instrucción. Los romanos solían vincular a los dioses con cosas ciertamente algo abstractas y poco tangibles. Los campos de maniobras no iban a ser una excepción.

Estatua de Zeus portando la égida junto al águila y la Niké en el museo Hermitage

Estatua de Zeus portando la égida junto al águila y la Niké en el museo HermitageLa divinidad que se llevaba la palma a la hora de ser consagrada a los campos fue Júpiter. Estaba seguido muy de cerca del dios de la guerra, cosa que parece más que evidente. Y en tercer lugar del ránquing estaría la Victoria Augusta.

ConclusionesAunque no haya sido tratada con tanta profundidad como se merece, la instrucción fue la clave que marcó la diferencia entre los soldados romanos y el resto de ejércitos.

Todos los romanos, incluyendo a los nobles e incluso los emperadores estaban sujetos a ella. Además ha quedado más que claro que estos últimos se preocuparon mucho porqué el entrenamiento de sus tropas fuera uno de los pilares que jamás se debían descuidar, en tiempos de paz y en tiempos de guerra.

Espero que os haya gustado la entrada de esta semana y que os haya servido para saber algo más sobre este tema.

Un saludo y hasta la próxima.

Sergio Alejo GómezAutor de las sagas literarias de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y Renovatio Imperii y la colección ¿Sabías que?La entrada La instrucción en las legiones romanas se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

July 2, 2021

Las profecías bíblicas de Daniel

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. En esta ocasión voy a tocar un tema un poco distinto a los habituales. Me voy a adentrar en el análisis de Las profecías bíblicas de Daniel. Ya veréis como son más que interesantes y os darán mucho que pensar, y más en los tiempos convulsos que corren.

Seguro que la primera pregunta que os surge en este punto, es: ¿Quién fue este profeta del que nos vienes a hablar hoy? Vamos a dedicarle unas líneas a esta figura esencial dentro de la tradición judía. Este visionario u hombre bendecido con el don de profetizar debió nacer, vivir y morir entre los siglos VII y VI a. C. Sobre la fecha exacta de su nacimiento, no hay muchos datos, pero parece ser que murió a una avanzada edad, quizás rozando la centena, entre los años 536 y 530 a. C. Eso nos permite hacernos una idea aproximada de cuando nació.

¿De dónde venía Daniel?Sobre los orígenes de Daniel, sabemos que pertenecía a alguna de las familias nobles del reino de Judá y que tenía lazos con la familia real. Este reino surgió tras la muerte del rey Salomón, cuando el antiguo reino de Israel se dividió en dos, siendo este el del sur. La capital del mismo fue la ciudad de Jerusalén.

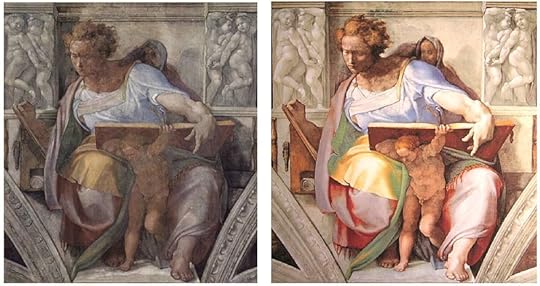

Fresco de Miguel Ángel que representa al profeta Daniel. Capilla Sixtina, El Vaticano.

Fresco de Miguel Ángel que representa al profeta Daniel. Capilla Sixtina, El Vaticano.Tras la conquista babilonia del reino de Judá y la destrucción de Jerusalén en el año 587 a. C., el joven Daniel fue acogido en la corte del rey Nabucodonosor II. Imagino que sería en calidad de rehén, una práctica bastante habitual en el mundo antiguo. Y es que el rey babilonio, además de destruir la ciudad y el templo, deportó a muchos de los habitantes hasta Babilonia.

La cuestión es que el joven Daniel y varios compatriotas suyos fueron educados en la corte babilonia. Además, el muchacho se ganó el favor del propio rey al hacer una interpretación de un sueño que tuvo el monarca. Lo hizo valiéndose de la ayuda de Jhavé, que se lo reveló. Eso le valió el favor de Nabucodonosor II, que le concedió varios privilegios pese a ser un esclavo deportado.

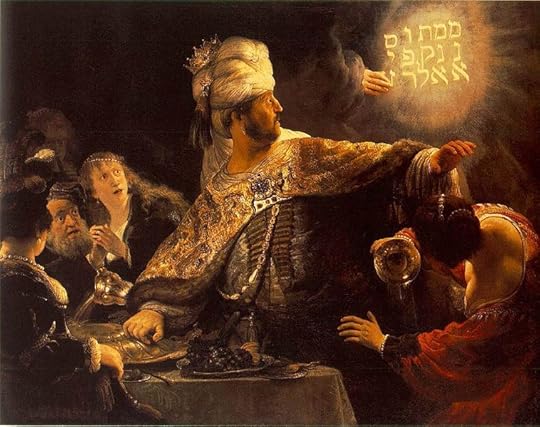

La profecía del banquete de BelsasarOtra de las profecías o llamémoslas revelaciones que tuvo Daniel es la ocurrida en el banquete de Belsasar. A grandes rasgos y sin querer profundizar demasiado en el hecho, se trata de una inscripción en arameo que apareció en el transcurso de un banquete celebrado por dicho monarca babilonio. Eso ocurrió después de que el rey Belsasar bebiera de las copas sagradas que se robaron después del saqueo del templo de Jerusalén.

Pintura del banquete de Belsasar del pintor Rembrandt (1635-38). National Gallery. Londres

Pintura del banquete de Belsasar del pintor Rembrandt (1635-38). National Gallery. LondresSin que nadie pudiera interpretar aquellos símbolos, se llamó a Daniel para descifrarlos. Y la sorpresa fue que era un vaticinio de la caída del reino de Babilonia en manos de los persas. El rey Belsasar quedó tan agradecido por el trabajo del profeta que lo colmó de nuevo de privilegios. Pero no pudo llegar a disfrutarlos, ya que la ciudad cayó aquella misma noche. Si queréis saber más sobre este increíble episodio, podéis leer la entrada de mi blog: Ciro II y la destrucción de Babilonia.

Otras profecíasEsa no sería la última de las profecías que Daniel dejó por escrito en su libro conocido como Daniel y que pertenece a las sagradas escrituras. Entre las más destacadas, profetizó el resurgimiento de la ciudad de Jerusalén y la llegada del Ungido o mesías, que posteriormente moriría. Esta es una clara alusión a la llegada de Jesucristo y su posterior muerte a manos de los romanos (aunque detrás de todo estuvieran los propios judíos que le condenaron a ese destino).

Además, otra de las más conocidas profecías y en la que me voy a detener es la del carnero y el macho cabrío, con todas la consecuentes a esta. Si os parece le voy a dedicar unas líneas a explicarla porque me parece más que interesante. Tened en cuenta que este sabio judío, vaticinó todos estos hechos siglos antes de que ocurriera, y lo dejó todo por escrito. Así que me parece si más no, sorprendente que se acabarán cumpliendo todas ellas.

Profecía del carnero y del macho cabríoEsta profecía me parece espectacular ya que va relacionada con uno de los personajes que más me gustan de la antigüedad. Pero no os lo voy a decir aún, ya que quiero que lo deduzcáis vosotros mismos una vez os la explique.

Vayamos pues con las palabras literales extraídas de la obra escrita por el profeta y después las analizamos: “¡Mire!, había un macho de las cabras que venía del poniente sobre la superficie de toda la tierra, y no tocaba la tierra. En lo que respecta al macho cabrío, había un cuerno conspicuo entre sus ojos. Siguió viniendo hasta el carnero que poseía los dos cuernos, […] y vino corriendo hacia él en su poderosa furia. Y […] procedió a derribar al carnero y a quebrar sus dos cuernos, y resultó que no hubo poder en el carnero para mantenerse firme delante de él. De modo que lo arrojó a la tierra y lo holló […]. El macho de las cabras, por su parte, se dio grandes ínfulas hasta el extremo; pero en cuanto se hizo poderoso, el gran cuerno fue quebrado, y procedieron a subir conspicuamente cuatro en lugar de él, hacia los cuatro vientos de los cielos”. (Daniel 8)

Resolución a la profecíaAhora que conocéis las palabras del profeta, os lanzo unas preguntas: ¿Quién creéis que era la carnero? ¿Y el macho cabrío? Él mismo lo aclara en otro de los párrafos de su obra, y nos dice: “El carnero que tú viste que poseía los dos cuernos, representa a los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío peludo, representa al rey de Grecia; y en cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos, representa al primer rey”.

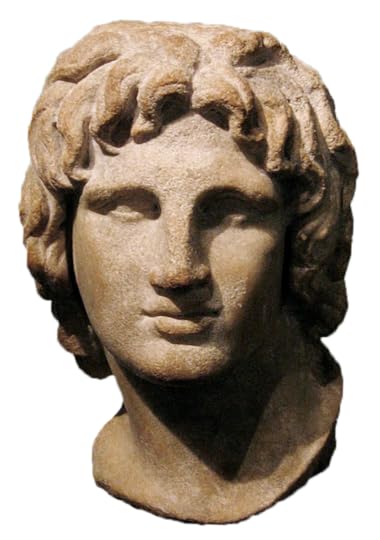

Busto de Alejandro Magno, siglos II-I a. C., procedente de Egipto

Busto de Alejandro Magno, siglos II-I a. C., procedente de EgiptoEstá claro que el carnero en cuestión representaba al Imperio aqueménida, del que tanto os he hablado en mi blog. Y es más que evidente, que ese rey de Grecia que vendría a conquistar ese Imperio, no era otro que Alejandro III de Macedonia, el magno. ¿Os cuadra ahora? Creo que no está mal teniendo en cuenta que esta profecía se escribió casi tres siglos antes de que ocurrieran los hechos.

Otras profecías en tiempos de AlejandroPero no fue únicamente esta profecía bíblica la que se cumplió durante la conquista de Alejandro. Los profetas Ezequiel y Zacarías, que vivieron entre los siglo VII y VI a. C., también hicieron sus pinitos en los vaticinios. Dejaron constancia de que la ciudad fenicia de Tiro sería completamente destruida. Las palabras que el Señor transmitió a Ezequiel fueron las siguientes: «Oh, Tiro, aquí estoy contra ti, y levantaré muchas naciones contra ti como el mar levanta sus olas. Estas destruirán las murallas de Tiro y demolerán sus torres; yo rasparé su suelo y la dejaré como una roca brillante y pelada. Se convertirá en un secadero para redes de pesca en medio del mar«. (Ezequiel 26:1-21). Intrigante si más no.

Y su compañero, Zacarías, dejó constancia de las siguiente revelación: «Tiro se construyó una fortaleza. Acumuló plata como polvo y oro como el barro de las calles. ¡Miren! Jehová le quitará sus posesiones y derrotará a su ejército en el mar; y el fuego la consumirá. Asquelón lo verá y le dará miedo; Gaza se angustiará mucho; Ecrón también, porque su esperanza se convertirá en vergüenza. Gaza perderá a su rey y Asquelón no será habitada. Un hijo ilegítimo se asentará en Asdod, y yo acabaré con el orgullo del filisteo«. (Zacarías 9:1-17).

Entiendo que no os tengo que explicar quien fue el encargado de llevar a cabo dicha destrucción, ¿no? Y es aquí donde me vienen varias dudas a la cabeza, e imagino que a vosotros también. ¿Es posible que esos textos se escribieran con tanta precisión tanto tiempo antes de que ocurrieran los hechos? ¿Podría ser que alguien los hubiera redactado después de que tuvieran lugar? Siempre habrá dudas, y más cuando tenemos que analizar fuentes

Más datos sobre los sucesores del macho cabríoPero no solo vaticinó la herencia de los sucesores de Alejandro, si no que aún en tiempos de Ciro II, Daniel recibió nuevas visiones. En estas se le mostraría a las divinidades protectoras de Persia, de Grecia y a los ángeles de Israel defendiendo a sus pueblos. En esa visión le anunciaban que se producirían invasiones y guerras en Israel. Y que estas las llevarían a cabo los llamados rey del norte y el rey del sur, haciendo una alusión más que clara a los que serían sucesores de Alejandro.

Y sin dejar esa profecía del carnero y el macho cabrío, hablemos de la segunda parte de ella. Sobre ese rey de Grecia, vaticinaba que su gobierno sería efímero, y que serían cuatro sucesores los que se repartirían el reino. No iba mal encaminado como ya sabéis ya que Alejandro reinó muy poco tiempo. Sus cuatro sucesores no serían de su misma sangre, sino que como serían sus generales. Es decir los Diadocos, entre los que destacaron cuatro que fueron los más poderosos, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Así que parece que hasta en ese aspecto acertó el profeta.

En fin, parece que todo se fue cumpliendo tal y como lo había previsto varios siglos antes. De nuevo os planteo la pregunta de como fue capaz Daniel de ver tan claramente lo que iba a ocurrir. Lo escribió de una manera enigmática y sin dar nombres, pero claro, solo habría faltado que hubiera dado tantos detalles.

Una última profecía de nuestro amigoQuiero concluir la entrada de hoy haciendo mención a una última profecía de Daniel que sin duda os volverá a sorprender. Está correspondería a tiempos posteriores, pero tendría como protagonista a un descendiente de esos diadocos. En ella predijo también la existencia de un reino que acabaría oprimiendo al pueblo de Dios, es decir a los judíos. Este reino impondría una serie de leyes que no serían del agrado de los elegidos, y por ejemplo prohibiría el culto al su dios, exigiendo que se adorara al propio soberano.

Pero el destino de ese reino sería trágico y acabaría siendo destruido por el poder de Dios. Aunque hay algunas dudas sobre ese reino opresor, algunos investigadores, entre los que se hayan algunos autores confesionales, afirman que la profecía se refiere al Seleúcida dirigido por Antíoco IV. También podría referirse a Roma, ya que estos impusieron al pueblo judío, como a muchos otros, el culto a la figura del emperador.

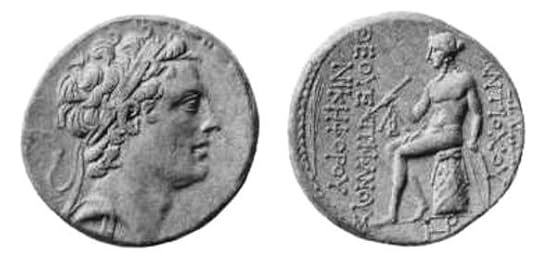

Monedas con la efigie de Antíoco IV Epífanes, rey seleúcida del 175 al 164 a. C.

Monedas con la efigie de Antíoco IV Epífanes, rey seleúcida del 175 al 164 a. C.En fin, fuera uno o fuera otro, lo cierto es que ambos acabaron cayendo, así que de nuevo la profecía de Daniel acabó cumpliéndose. Una vez analizadas todas estas profecías que hizo el profeta dejo en vuestras manos el sacar conclusiones sobre el asunto. Yo simplemente me he limitado a traeros esta serie de vaticinios que me parecen sin duda sorprendentes. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Un saludo y nos vemos en la siguiente entrega de la sección.

Sergio Alejo GómezAutor de las sagas literarias de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y Renovatio Imperii y la colección ¿Sabías que?La entrada Las profecías bíblicas de Daniel se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

Como se estructuraba el ejército persa aqueménida

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana volvemos a viajar hasta el próximo oriente, pero no nos vamos a ir tan atrás en el tiempo como en otras ocasiones. Y es que voy a hablaros de como se estructuraba el ejército persa aqueménida, que nos lleva a centrarnos en el período que va del año 550 a. C, hasta el 336 a. C. aproximadamente.

Este marco temporal va desde la creación a manos de su fundador Ciro II, llamado el Grande hasta los tiempos de Alejandro Magno. Ciro, de ascendencia persa y emparentado con los medos, subió al trono en el año 559 a. C. y rápidamente se lanzó contra su propio abuelo, el rey Astiages de Media. Para saber más sobre este personaje os recomiendo que leáis la entrada de mi blog Ciro II y la caída de Babilonia.

Monumento a Ciro el Grande en Sidney

Monumento a Ciro el Grande en SidneyPero hoy no quiero hablaros sobre los reyes aqueménidas de forma individual. Tampoco es mi intención hacerlo sobre el vasto imperio que formaron, sino que más bien quiero hacerlo sobre el ejército con el que contaron para llevar a cabo esa magna tarea.

Composición del ejércitoVayamos al tema si os parece. Comenzaremos haciendo mención a lo que nos dicen las fuentes sobre este ejército. Según Jenofonte o el propio Estrabón, historiadores griegos, el número de efectivos que podían tener los persas aqueménidas era de alrededor de ciento veinte mil hombres. Ese número es muy elevado, aunque si tenemos en cuenta los vastos territorios que componían el imperio, podrían parecer pocos.

Otros autores como por ejemplo Arriano, nos dan unas cifras detalladas para la batalla de Issos que tuvo lugar en el año 336 a. C. contra el ejército de Alejandro de Macedonia. En ellas se hace referencia a un contingente de caballería persa formado por unos treinta mil hombres así como uno de infantería que rondaría los ciento veinte mil.

Eso nos lleva a pensar quizás que en momentos de necesidad, como fue la invasión de los macedonios, se podían convocar levas extraordinarias. Y es que realmente tiene lógica que un imperio tan grande en extensión fuera capaz de movilizar muchos más efectivos.

Organización militarEn lo relativo a como se organizaba o estructuraba el ejército aqueménida disponemos de varias fuentes antiguas que nos hablan de ello. La más destacada de ellas es la Ciropedia, escrita por nuestro amigo Jenofonte. Según esta información, las unidades del ejército se organizaban en múltiplos de diez. Así por ejemplo una de diez soldados se llamaba dazabam (obviamente en griego) y estaba dirigida por un oficial que se llamaba dazapatis. La de cien hombres era denominada satabam y la comandaba el satapatis. La de mil efectivos, llamada hazarabam, la dirigía el hazarapatis.

Existen documentos babilónicos que hacen mención a unidades de cincuenta hombres, que eran dirigidas por una especie de decurión que se llamaba pasçasatapatis. En lo relativo a la unidad formada por diez mil soldados no se sabe como se llamaba si es que existía esa subdivisión en el ejército aqueménida. Pese a eso, algunos investigadores se han arriesgado a afirmar que se llamaría baivarabam y que estaría dirigida por un comandante que se llamaba baivarapatis.

El cuerpo de los InmortalesEl contingente de diez mil soldados más importante fue el de los Inmortales (amrtaka). Estos recibían esta denominación no porqué jamás murieran, sino porque cada vez que alguno de ellos moría, un nuevo soldado ocupaba su puesto. De esa manera siempre eran el mismo número de efectivos. Esta era la única unidad del ejército aqueménida que estaba formada íntegramente por hombres de origen persa.

Desfile histórico de soldados aqueménides celebrando los 2.500 años de historia. Podría ser una representación de los Inmortales. Irán, año 1971

Desfile histórico de soldados aqueménides celebrando los 2.500 años de historia. Podría ser una representación de los Inmortales. Irán, año 1971 Esta unidad de élite, porque era considerada como tal, estaba formada por diez regimientos de mil hombres cada uno, es decir por diez hazarabam. Pero de entre esos diez regimientos, había uno que estaba por encima del resto, los llamados melophoroi en griego. En la lengua persa se les llamaba arstibara, que significaba los portadores de lanzas.

La función principal de estos soldados era de la proteger al rey tanto en su palacio como cuando se desplazaba con el ejército. El oficial que dirigía este regimiento era por tanto el de más alto rango e incluso se sabe que ejercía como consejero real. Eso les hizo ser populares y también, como no, verse envueltos en las intrigas y conjuras palaciegas. Porqué estas también tuvieron lugar en la corte persa, no fueron exclusivas de los griegos, macedonios o romanos.

Otros regimientos de éliteLos Inmortales no fueron la única tropa de élite del ejército aqueménida. Según el relato de Jenofonte, el fundador del imperio, el gran Ciro II era partidario de que sus sátrapas (gobernadores de provincia) actuaran y tuvieran las mismas costumbres que él. Así, si él disponía de una guardia personal, sus gobernadores debían tenerlas también y fueron muchos sátrapas los que se rodearon de guardias personales que estaban por encima de la media del resto de soldados de los que disponían.

Encontramos pues otras unidades de élite, tales como aquellas a las que los griegos llamaron gerrophoroi. Se les llamaba de esa manera porqué usaban un gran escudo de mimbre, el gerrhon, que se recubría con una capa de piel. El escudo era liviano pero ofrecía una protección óptima a su portador. Otra denominación que recibieron estas tropas fue la de sparabara.

Se sabe que estos guerreros además de combatir con una lanza que solía tener dos metros de longitud, portaban arcos. Así, cuando disparaban a sus enemigos, clavaban los escudos en el suelo formando un muro y lanzaban los proyectiles.

Reconstrucción de un sparabara hecha para el juego de ordenador Rise of Persia

Reconstrucción de un sparabara hecha para el juego de ordenador Rise of PersiaOtra unidad especial o más bien dicho específica era la de los llamados takabara. Estos eran una infantería ligera, como los peltastas griegos, que usaban unos escudos circulares a los que se les recortaba la parte superior para que el portador tuviera más visibilidad. El vocablo taka en persa antiguo significa escudo pequeño o ligero. A diferencia de los peltastas griegos cuya tarea era más bien hostigar desde la distancia, estos takabara combatían cuerpo a cuerpo.

Una formación compuestaVolviendo a la información de la Ciropedia de Jenofonte, allí aparecen pasajes en los que el autor nos habla de que los ejércitos persas usaban una disposición táctica que no habían visto antes. Aunque no le pone un nombre concreto, si que habla sobre una especie de formación compuesta por soldados que portaban diferente armamento.