Sergio Alejo Gómez's Blog, page 6

January 18, 2021

El imperio persa sasánida

Bienvenidos a una nueva entrada de ¿Sabías que? En la entrega de hoy voy a hablaros de uno de los grandes y eternos enemigos del imperio romano: El imperio persa sasánida. Cómo siempre hablamos de los romanos, he creído oportuno dedicarles a sus archi-enemigos una entrada para rendirles un pequeño homenaje. Tranquilos, no me he pasado al enemigo, es que creo que es de justicia hablar de ellos también. Ya que como veréis su historia es también muy interesante y no tiene nada que envidiar a la del imperio romano.

El segundo imperio persaY es que el nombre de sasánida es el que recibe el llamado segundo imperio persa, que estuvo comprendido entre los años 226 y 651. Como veis una larga vida que no tiene nada que envidiar a sus enemigos occidentales. Pero vayamos al grano si os parece. Para conocer los orígenes de este imperio, debemos remontarnos a sus predecesores en el gobierno de los territorios de Persia, los partos. La dinastía sasánida fue una nueva rama que se alzó con el poder mediante su primer monarca o emperador, Ardashir I. Fue él quien derrotó al último de los reyes partos, el arsácida Artabano IV.

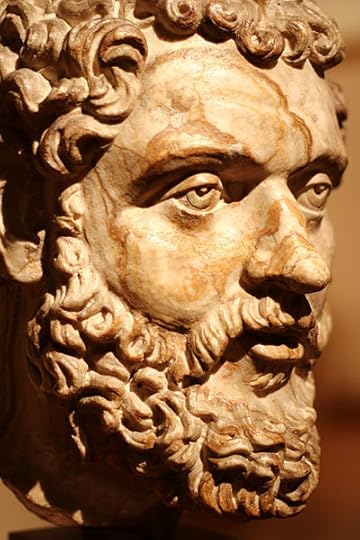

Moneda con la efigie del último rey parto, Artabano IV

Moneda con la efigie del último rey parto, Artabano IVY ya que hablamos del imperio parto, es mejor que sepáis que la monarquía era bastante frágil en sus últimos tiempos. Y es que el Gran Rey dependía de las grandes familias de nobles, tanto para gobernar el imperio como para obtener los soldados de su ejército. Aunque estos nobles eran una amenaza constante, ya que siempre andaban conspirando para derrocarlo. Reíros de las intrigas de los romanos. Eran unos aficionados al lado de los partos y los persas.

Es por ello que las guerras civiles no eran exclusiva de Roma, sino que en Partia eran una constante también. Además, a lo largo del siglo II d. C., la monarquía había sufrido algunos derrotas severas a manos de Roma, lo que ponía aún más contra las cuerdas al emperador. Se perdieron muchos territorios fronterizos y suerte que Caracalla fue asesinado en el 217, porqué sino las cosas podrían haber ido peor para los partos.

Relaciones con Roma tras la muerte de CaracallaTras la muerte de Caracalla, le sucedió en el trono su prefecto del pretorio, Macrino, como bien sabéis. Este fue extorsionado por el emperador parto, Artabano IV, que le exigió tributos elevados a cambio de la paz. Aunque el pobre hombre no pudo obtener mejores resultados, sobre todo porque tenía amenazas internas a las que hacer frente. En primer lugar, uno de sus hermanos quería quitarle el trono. A la par, otro de sus nobles estaba también en pie de guerra contra su señor. Así que como veis, aquello era también un lío tremendo.

No pudo centrarse en Roma porqué suficiente tenía en casa. Y es que esa rebelión de uno de sus nobles fue la que acabó por destronarlo a él, y acabó con el imperio parto, que murió con él.

Moneda con la efigie de Ardashir I

Moneda con la efigie de Ardashir I¿Adivináis quien era ese noble que le asestó el golpe definitivo al imperio? Pues ni más ni menos que Ardashir I, el mismo del que os he hablado a principio y que fue considerado el fundador del imperio sasánida. Este Ardashir I era persa y no parto. Aunque no se rebeló contra su señor por ese motivo. Y es que los persas estaban bien integrados dentro de las estructuras del imperio parto. Simplemente era un aristócrata con más ambición que otros que decidió hacerse con el poder absoluto. ¿Acaso los generales romanos no hacían lo mismo al proclamarse emperadores?

La nueva dinastíaAunque la cosa no sucedió de un día para otro. Tras derrotar al emperador y encumbrarse, debía afianzar su poder. Es evidente que eso llevaría su tiempo, porqué no todos estarían dispuestos a seguirlo y obedecerlo ciegamente. Sabemos que le llevó casi una década entera acabar con todos su enemigos y afianzarse en el trono, teniendo que conquistar regiones pertenecientes a su imperio que se declararon hostiles a él.

Según las fuentes romanas del momento, las que tenemos por desgracia, Ardashir I se proclamó a sí mismo heredero de los antiguos reyes aqueménidas vencidos por Alejandro el Grande. Y es que su nombre en griego seguro que os sonarás más, ya que se pronunciaba, Artajerjes.

Relieve en el que Ahura-Mazda proclama rey a Ardashir I

Relieve en el que Ahura-Mazda proclama rey a Ardashir IPero, ¿por qué se alzó con el poder este monarca o emperador? Básicamente porqué fue un excelente militar y un líder sólido. Sabemos que profesaba la tradicional religión del imperio, el zoroastrismo, en la que el dios principal era Ahura-Mazda. Así trató de vincular su dinastía a los dioses para legitimar su subida al trono. No es extraño encontrar un relieve erigido por su hijo y sucesor, en el que se representa al Rey de Reyes siendo coronado por el mismo dios. ¿Hay algo más legítimo que eso?

Características del nuevo régimenEl nuevo imperio no difería en exceso del anterior. En esencia seguía siendo un estado basado en una especie de feudalismo o protofeudalismo en el que los nobles servían a su gobernante mediante un juramento de lealtad. La diferencia quizás más clara radicaba en que el rey se había apoderado de los órganos de la administración. Estos se fueron desarrollando entorno a la misma corte, debiéndose en gran medida al fuerte carácter de Adrashir I.

Otra característica fundamental que serviría para afianzar el poder y que era más que básica, fue el hecho de sustituir a los gobernadores de las provincias o regiones por miembros de su propia familia sasánida. Con ello se garantizaba la lealtad y el suministro de tropas. Y es que en el fondo, para que todo funcionara, el rey debía ser temido para poder ser respetado, cosas que tenía muy claras nuestro fundador.

No dejaba de ser un usurpador, y eso era una mancha clara en el expediente ya que había obtenido el poder por la fuerza. Quien iba a imaginar por aquel entonces que su dinastía se afianzaría en el poder hasta mediados del siglo VII. Para mantenerse debía dejar claro que no era débil, evitando las tentaciones de otros nobles que quisieran imitarle.

Afianzarse en el poderQue mejor manera de hacerlo que obteniendo victorias para demostrar que era un gobernante fuerte y sólido. Y que mejor enemigo que Roma para obtener un buen botín para los suyos. Así que pronto fijó su mirada en la frontera que separaba a los dos imperios.

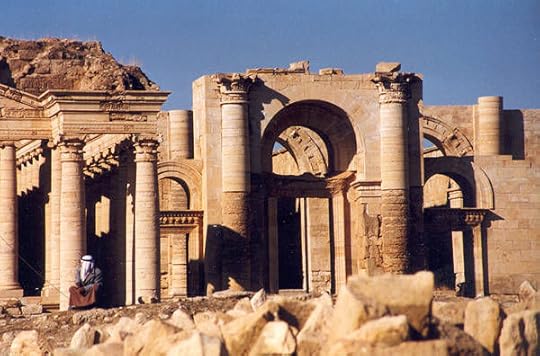

Fotografía de las ruinas de Hatra en 1988. Autoria de Victrav para Wikipedia

Fotografía de las ruinas de Hatra en 1988. Autoria de Victrav para WikipediaPero no todos los miembros de la dinastía arsácida (anteriores gobernantes del imperio parto), habían sido vencidos. Algunos de ellos se mantenían en la región de Armenia, y ante la amenaza creciente optaron por estrechar lazos con Roma. Así pues, la antigua ciudad de Hatra (Armenia) que jamás había sido controlada por los romanos, admitió una guarnición de estos. Y es que en el 229 a duras penas había conseguido repeler un ataque persa.

La situación cambiaba por un estado de necesidad. Quien iba a decir hacía unos pocos años, que romanos y partos iban a aliarse. Pero ya he comentado que Adrashir I era ambicioso y un buen militar. Así que un año después, en el 230 atacó la provincia romana de Mesopotamia. Lo hizo tentado sobre todo porque el nuevo emperador romano, Alejandro Severo, había demostrado ser muy débil.

Además contó con otro aspecto a su favor. Y es que las tropas romanas de la provincia no estaban preparadas para resistir un ataque de tal magnitud. Ellos también se habían desgastado con guerras civiles. La disciplina se había relajado y con ella los niveles de entrenamiento.

Estocada sasánidaLos persas lograron asestar una estocada letal a los romanos y abrieron brecha con facilidad en las defensas romanas. Alejandro Severo intentó negociar con ellos en un inicio. Y eso no hizo más que envalentonar a Adrashir I, que vio aún más debilidad en el muchacho.

El emperador romano vio que lo que se avecinaba podía ser terrible. Reunió una fuerza expedicionaria con tropas de todos los confines del imperio y se dirigió al este a frenar a los sasánidas. Pero no todo iba bien en las filas romanas, y es que la moral estaba por los suelos. Hay constancia de que antes de llegar se produjo al menos un motín.

Pocos detalles hay en las fuentes romanas sobre el transcurso de la campaña. Tan sólo se sabe que o bien los persas se retiraron con las sacas llenas de botín o bien fueron expulsados por los romanos. Hay constancia de que el ejército romano penetró en territorio persa formando tres columnas. Una de ellas fue aplastada por el ejército persa poco antes de que Alejandro Severo ordenara el repliegue a zona segura.

Como resultado de las operaciones, todo quedó en un punto muerto que no favoreció a ninguna de las partes. Alejandro dejó la frontera oriental y se fue a Roma a celebrar un triunfo que quizás no fuera tal. Ardashir I licenció a sus tropas permitiendo que cada noble recuperara sus contingentes.

Resultados de la campaña y nuevos horizontesEl resultado para los sasánidas había sido más que positivo. Sus nobles habían conseguido un suculento botín y eso les dejaba satisfechos y le permitía a él respirar tranquilo. Además, había obtenido gloria militar gracias a sus victorias y eso le permitió afianzar su posición en el trono.

Lejos de conformarse, en el 236, el rey volvió a lanzarse contra Mesopotamia. En aquella ocasión le acompañó en la campaña su hijo y sucesor, Sapor I o Shapur I, que seguro que reconoceréis. El ejército persa tomó las ciudades e Carras, Nisbis y Edesa, las tres de gran importancia para Roma. Alejandro Severo ya no era el emperador, sino que había sido asesinado y su lugar lo ocupaba un antiguo legado del Rin, Maximino. Pero estaba muy ocupado con lo que tenía en el oeste como para hacer caso a la amenaza persa.

Lejos de afianzarse la situación en el imperio romano, surgieron guerras civiles que sin duda ofrecieron a los sasánidas una visión de debilidad. De nuevo gobernaba un niño, Gordiano III, y eso fue lo que provocó que en el año 240 los persas se lanzaran de nuevo al ataque. En aquella ocasión tomaron la ciudad de Hatra, baluarte de los partos arsácidas.

Pero algo había cambiado en el imperio persa sasánida. Y es por aquel entonces, el fundador de la dinastía, Ardashir I o Artajerjes, acababa de fallecer. Había construido un imperio poderoso y se lo había legado a su hijo Sapor I. Juntos habían compartido los últimos años de gobierno. Y el anciano rey y constructor de las bases del imperio se fue tranquilo a la otra vida sabiendo que su hijo era un guerrero y un gobernante fuerte y sólido, Vamos como lo había sido él.

Pero si os parece, por hoy ya hay suficiente. Queda mucho más por explicar sobre el imperio persa sasánida, aunque lo dejaremos para otro día. Así que estad atentos, porqué como ya os he dicho al principio, la historia de esta dinastía fue más que interesante.

Sergio AlejoAutor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada El imperio persa sasánida se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

January 15, 2021

Ilipa y el fin de la dominación púnica en Hispania

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. En esta ocasión volvemos de nuevo a nuestra querida Roma, concretamente a la media República, y a uno de los escenarios que más os gustan a los oyentes: Las guerras púnicas. Vamos a irnos hasta la fase final de la contienda para hablar de Ilipa y el fin de la dominación púnica en Hispania.

Para ello os debéis situar en el segundo de los conflictos ocurridos entre Roma y Cartago. Este tuvo lugar entre los años 218 y 202 a. C., e imagino que ya lo conoceréis más que de sobra. Dentro de esa larga y cruenta guerra, me quiero centrar en uno de los enfrentamientos que desde mi punto de vista fue determinante. Influyó en el desarrollo de la guerra, dámdole un vuelco a una situación que hasta entonces era más que desfavorable para los romanos.

Fuerzas enfrentadas en IlipaEse momento clave y crucial sería conocido como la batalla de Ilipa. Y en él se enfrentarían los ejércitos de Publio Cornelio Escipión, hijo, y el cartaginés dirigido por Asdrúbal Giscón y por Magón Barca, hermano de Aníbal.

El choque tuvo lugar en la primavera del año 206 a. C., cerca de la ciudad a la que los romanos llamaron Ilipa Magna. Esta se correspondería a la actual Alcalá del Río, en Sevilla. Además, una de las características más relevantes que tuvo ese enfrentamiento, es que se trató del último que tuvo lugar entre romanos y cartagineses en lo que era Iberia y que sería al cabo de poco, Hispania.

Tras esa victoria romana, lamento el spoiler, daría inicio el conocido proceso de romanidad de la península. Es decir, la conquista de un territorio hasta entonces desconocido para los romanos. Esta situación conduciría a la República a más de doscientos años de guerra hasta conseguir su propósito inicial. Una larga contienda que costaría muchas vidas y recursos a Roma. Aunque esa es ya otra historia que os explicaré más adelante si se tercia.

Qué nos dicen las fuentes clásicasSobre la información de la que disponemos, ya sabéis que nos gusta apoyarnos en relatos clásicos, teniendo en cuenta los errores que puedan aportarnos. En este caso, las fuentes más próximas al momento serían Polibio, Tito Livio y Apiano.

El primero fue el más cercano a los hechos, ya que fue cronista del nieto del africano, del gran Escipión Emiliano, destructor de Cartago y Numancia. Y hablando de Numancia, os dejo el artículo de mi blog que habla sobre aquel episodio: La guerra numantina. Livio bebió de su relato, aunque no estuviera completo del todo, ya que parece ser que prosiguió en el punto en el que el otro lo dejó.

En cuanto a Apiano, sabemos que fue un historiador de origen griego que ocupó cargos de importancia en la administración imperial en tiempos de Antonino Pío (siglo II d. C.). Este bebió de alguna fuente anterior, aunque los datos que aporta al relato de los hechos no dan demasiada información.

Fotografía áerea de la localidad de Alacalá del Río. Fuente: Alcaladelrio.es

Fotografía áerea de la localidad de Alacalá del Río. Fuente: Alcaladelrio.esSobre la ubicación del lugar donde se produjo la batalla, sabemos gracias a esos relatos clásicos, que el ejército de Escipión entró en territorio cartaginés desde la orilla norte del río Baetis (Guadalquivir). Colocaron sus campamentos en los laterales del vado llamado actualmente de las Estacas, en la localidad de Alcalá del Río.

Situación previa a IlipaPero para entender el trasfondo de la batalla de Ilipa debemos remontarnos un tiempo atrás. Es importante conocer lo ocurrido tras el largo asedio y posterior conquista de Cartago Nova en el año 209 a. C. Además de la batalla de Baecula, un año después. Y es que el primer hecho es fundamental, porque supondrá un duro revés para los cartagineses. Los púnicos perderán su nueva capital en Hispania. Una ciudad que a priori no pensaban que Escipión fuera capaz de atacar. Menospreciaron al joven general, que al verla desguarnecida, decidió asediarla asumiendo un riesgo que tal vez otros no valoraron.

Sabemos que Escipión cruzó el Ebro con 25 mil hombres de a pie y 2500 jinetes y puso sitio a la ciudad por tierra y por mar con la flota. Tras un largo asedio que se prolongó más de lo que el general romano pensaba, se logró sobrepasar la muralla de la ciudad y fue tomada. Los detalles de cómo ocurrió, los aparco por el momento, aunque os diré que se dio rienda suelta a los legionarios.

De la toma de la ciudad, Escipión sacó un botín y además algo muy preciado, los rehenes que los cartagineses tenían. Con un hábil movimiento, el romano devolvió esos “invitados” a sus pueblos, ganándose la lealtad de muchos de sus caudillos.

Cambian las tornas en Iberia/HispaniaLos cartagineses perdieron con esa derrota, tanto la ciudad, como muchas alianzas que tenían con las tribus autóctonas. Y es que Cartago Nova era un puerto esencial de avituallamiento y de recepción de tropas de refresco, y eso supuso un duro varapalo a los intereses púnicos. Pero aunque las cosas fueran mal dadas, los cartagineses disponían aún de tres poderosos ejércitos repartidos por Iberia. Uno comandado por Asdrúbal Barca, otro por Magón Barca, y un tercero dirigido por Asdrúbal Giscón.

Moneda que muestra a Asdrúbal Barca , el hermano menor de Aníbal

Moneda que muestra a Asdrúbal Barca , el hermano menor de AníbalNi corto ni perezoso, Escipión decidió que había llegado la hora de asestarle un duro varapalo a sus enemigos. Así que optó por atacarlos por separado de manera rápida para que no puedan unirse contra él. En el 208 a. C., se dirigió contra el más cercano de ellos, el que dirigía por Asdrúbal, hermano de Aníbal. Lo interceptó cerca de Baécula, cuando se dirigía hacia los Pirineos con intención de cruzarlos para unirse a su hermano en la aventura italiana.

La batalla de Baécula y sus consecuenciasEn esa batalla, los romanos contaron con unos 20 mil legionarios y más 10 mil aliados hispanos, mientras que los cartagineses seguramente eran menos. Y es que algunos de los aliados que habían servido por asuntos de rehenes, desertaron cuando Escipión los liberó. Se había roto de esa manera el vínculo que les había unido forzosamente a los púnicos.

Los romanos vencieron de manera aplastante, causando cerca de 8 mil bajas y más de 12 mil prisioneros. Asdrúbal y los pocos supervivientes que escaparon con vida, lograron romper el cerco romano y huir al norte buscando llegar a los Pirineos. Eran pocos y con miedo, para que preocuparse por ellos. Eso debió ser lo que pensó el general romano que no quiso perder el tiempo persiguiéndolos. Además, el campamento cartaginés ofrecía mucho más.

Mientras tanto Giscón y Magón se encargaron de prepararse para afrontar la llegada de los romanos, que avanzaban imparables hacía el sur de la península. Tuvieron todo un año para reclutar nuevos mercenarios en sus territorios dominados, e incluso para recibir refuerzos desde Cartago. Tenían que unir fuerzas para enfrentarse a los romanos, que por aquel entonces contaban con más aliados indígenas que nunca. Y es que la nueva política seguida por Escipión estaba dando buenos resultados.

Composición del ejército romanoHablemos ahora sobre las fuerzas que acabarían chocando cerca de Ilipa, un dato importante para entender todo lo que estaba por venir. Recordad que el ejército romano de este momento no era el de centurias que es tan conocido. No era tan profesional como el que vendría tiempo después, el creado por el gran Cayo Mario.

El de este período era un ejército de levas de ciudadanos que combatían de manera estacional o más bien por campañas. Se componía por tres cuerpos, la caballería, que más bien daba apoyo y servía para explorar, flanquear o perseguir. Después estaban los vélites, o infantería ligera. Estos se colocaban en primera línea y arrojaba sus venablos para hostigar a los enemigos cuando avanzaban. Y en tercer lugar estaba el grueso, la infantería pesada propiamente dicha. Estaba formada por tres tipos distintos de legionarios, divididos por edad y experiencia.

En primer lugar, los más jóvenes, los hastatii, después los hombres con cierta experiencia, los príncipes, y en la tercera los más curtidos veteranos, los triarii. Esta infantería combatía usando el modelo del triplex acies, es decir, avanzando las tres líneas en columna, en disposición cuadrangular. Para esta batalla de Ilipa, se calcula que el ejército de Escipión contaba con unos 45 mil infantes y 3 mil equites. Un número nada despreciable.

¿Y qué hay de los cartagineses?Pasemos a hablar ahora del ejército cartaginés, algo más desconocido y difícil de explicar. Y es que hablar de los púnicos y de sus soldados es algo muy diferente que hacerlo de sus rivales. Para empezar la característica principal era la composición multiétnica de ese ejército. El núcleo principal estaba formado por cartagineses de pura cepa, pero la mayor parte de las tropas se reclutaban en calidad de mercenarias. Y es que si tenías riqueza, podías permitirte el lujo de que otros lucharan en tu nombre. Aunque el riesgo de contratar mercenarios es siempre la lealtad. Una lealtad que se asocia más a las monedas que a una bandera o estandarte. Un precio que en ocasiones les costó caro a los púnicos, como cuando no pagaron a esos mercenarios al finalizar la primera guerra contra los romanos.

Cabe destacar que los oficiales al mando de esas tropas siempre eran cartagineses. Al menos que la cabeza de la serpiente fuera auténtica. Aunque a medida que el escalafón descendía, se encontraban oficiales menos autóctonos, al mando de las unidades reclutadas en el extranjero.

Se estructuraban por nacionalidades o por origen. Es decir los hispanos todos juntos, los númidas también, los libios,… Eran profesionales que vivían de la guerra, ya que luchaban a cambio de monedas, pero al ser tan distintos entre ellos, dirigirlos también entrañaba dificultades. Establecer una estrategia común no era fácil, e imagino que los oficiales de alto rango debían delegar en los de unidad, los de la misma etnia que comandaban.

Tipos de unidadesEl ejército se dividía en varios tipos de unidades, al igual que el romano. Estaba la infantería, ligera y pesada, la fuerza de caballería y otras de apoyo. La infantería pesada se componía básicamente de tropas de origen libio, con una fuerte influencia cartaginesa. Estos combatían al estilo falangita. Los había de origen heleno que usaban el mismo estilo de combate. Y también libio-fenicios, que eran los más púnicos de todo el conglomerado cultural.

Desfile de tropas cartaginesas de recreación histórica. fotografía de Elliott Sadourny

Desfile de tropas cartaginesas de recreación histórica. fotografía de Elliott SadournyEsa falange cartaginesa equivalía al manípulo romano y el número de hombres que la componían era de entre 250 y 256. Estad cifras eran similares a la de la falange de tiempos de Filipo II y Alejandro. Acostumbraban a formar en hileras de 16×16, colocados en orden oblicuo para poder avanzar y retroceder desde un punto central. Usaban las picas largas al estilo de la sarissa macedonia que todos ya conocéis.

Esta infantería pesada se complementaba con fuerzas más ligeras aliadas o también mercenarias. Las más comunes podían ser, celtas, íberos o los ligures por ejemplo. Estos combatían al estilo autóctono con sus propias armas como las falcatas y lo hacían situados en los flancos de la falange.

Las fuerzas móviles, estaban compuestas de elefantes y jinetes. Los primeros eran de origen africano, ya que parece que eran más dóciles y fáciles de domesticar. Eran más bien un apoyo para la caballería ya que eran eficaces en el ataque pero no servían para defender. La caballería también se dividía en pesada y ligera, y era parte fundamental en el ejército púnico. La ligera estaba formada por los temibles jinetes númidas, que cabalgaban a lomos de sus pequeños corceles sin silla de montar. Eran temibles porque cabalgaban en círculos arrojando sus lanzas de una manera rápida y eficaz.

La caballería pesada la conformaban los ciudadanos cartagineses y soldados libio-fenicios. Estos portaban yelmos, escudos blancos y corazas de metal. Además algunas tribus aliadas o mercenarias, como los celtíberos también aportaban jinetes. A eso se le añadía algo de artillería y mercenarios que se encargaban de los proyectiles, en forma de flechas y de piedras de honda.

Según los datos de Polibio, para Ilipa, reunieron un total de 70 mil infantes, 4 mil jinetes y 32 elefantes. Por el contrario, Livio rebaja los números, dejándolos en 50 mil infantes i 45oo jinetes. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? O quizás deberíamos hacer una media entre ambas cifras para acercarnos un poco más.

¿Qué pasó en Ilipa?La cuestión era que los púnicos poseían la ventaja numérica, y los romanos la estratégica y la efectividad de ser un ejército casi enteramente homogéneo. Superar el factor de ventaja de efectivos suponía un nuevo reto para Escipión, que debía ser contundente y caer sobre su enemigo de manera sorpresiva.

Ahora que sabemos como estaban compuestos los dos ejércitos, os describiré lo mejor posible el desarrollo del choque. Las fuentes que tenemos, romanas evidentemente, lo definieron desde su punto de vista. Siempre ha sido así y en este caso más, porque las fuentes púnicas desparecieron de la faz de la tierra, como ellos mismos.

La cuestión fue que cuando los cartagineses se dieron cuenta de que Escipión avanzaba por la orilla norte del Baetis, tuvieron que cambiar sus planes. Atravesaron el río y Giscón se colocó sobre un terreno elevado fácilmente defendible. Escipión colocó a sus tropas sobre otro montículo situado frente a la posición de los cartagineses y entre medio de ambos, quedó una amplia llanura.

Magón se encargó de dirigir la caballería que se lanzó contra los romanos por sorpresa. Pero estos los esperaban, así que la maniobra no fue eficaz. Esa primera carga fue infructuosa y se tuvieron que replegar perseguidos por la caballería romana que les causó algunas bajas.

Segunda fase de la batallaEsa primera parte de la batalla se decantó a favor de los romanos y eso hizo que les subiera la moral. Después de esa frugal victoria la situación se calmó, y durante los días siguientes se produjeron varias escaramuzas pero no determinantes. Y es que los ejércitos no salían al completo y simplemente se medían las fuerzas desde la distancia. Usaban pequeños escuadrones de avanzadilla que poco daño causaban al enemigo.

Fue al cabo de unos días, cuando Escipión ordenó formar a su ejército antes del alba para acercarse al campamento enemigo. Se formó en una sola línea de combate, y los íberos aliados, formaron en el centro. En los flancos los romanos y latinos cambiando el orden habitual. Entraron al interior del campamento enemigo sorprendiéndoles incluso antes del desayuno. Por suerte las tropas de infantería ligera y caballería de Giscón llegaron a tiempo para salvar la situación y hacer retroceder a los romanos.

Posteriormente ambos ejércitos quedaron enfrentados pero sin entablar combate. Los infantes ligeros se enfrascaron en escaramuzas pero tampoco fue nada serio. Escipión mandó avanzar a su ejército colocando a los vélites en los flancos. Las alas del ejército romano rodearon a los cartagineses, que apenas pudieron reaccionar. Los íberos aliados de Roma chocaron con los libios del centro púnico, mientras los vélites arrojaban sus venablos sobre los elefantes indefensos. Al ejército cartaginés no le quedó más opción que replegarse ante el ímpetu, aunque lo hizo en orden cerrado.

El principio del finPero ante un avance tan organizado, sin grietas en la formación (debido a la elevada disciplina de las tropas romanas), los cartagineses o más bien su moral se quebró. Comenzaron a huir de manera desordenada aunque por suerte para ellos una lluvia torrencial comenzó a caer. Eso impidió que los romanos avanzaran más. Los dioses habían puesto el punto y final a aquella jornada fatídica para sus intereses en la península.

Fue después de aquello cuando las cosas cambiaron para los derrotados, y es que los aliados íberos comenzaron a replantearse si estaban en el bando correcto. Los dos caudillos, Edetón, líder de los edetanos (poco original el nombre) e Indíbil, el de los ilergetes, desertaron. Se unieron a Escipión, a cambio de que este liberara a los prisioneros de sus tribus. Un trato más que justo imagino que para las dos partes.

Giscón, viéndose sin posibilidades de vencer, se retiró hasta la costa y embarcó con los restos de su ejército de nuevo hacía África. Magón, por su parte, huyó hacía Gadir (Cádiz), según el relato de Livio tratando de resistir un poco más. Pero los dioses ya habían decidido. La acción fue un éxito total para Escipión y para los intereses de la República. Cartago había sido expulsada de Iberia, o de lo que sería en poco la nueva provincia de Hispania. Ya no quedaban ejércitos púnicos en la península, y además, los indígenas se habían aliado con Roma.

Primeras medidas romanas en la penínsulaEl joven general victorioso recompensó a los heridos y a los más veteranos que habían luchado con valor en la batalla de Ilipa. Les entregó tierras en la zona del valle del Guadalquivir, siendo eso el preludio de la inminente fundación de la ciudad de Itálica. Esta sería la primera fundación romana en la península ibérica dando el pistoletazo de salida a un largo proceso de romanidad.

La nueva fundación fue inicialmente un asentamiento de veteranos y heridos como podéis apreciar por el relato. En palabras de Apiano, estos soldados que se asentaron allí eran de la península itálica, de ahí el nombre que le puso a la ciudad. Literalmente el historiador dijo lo siguiente:

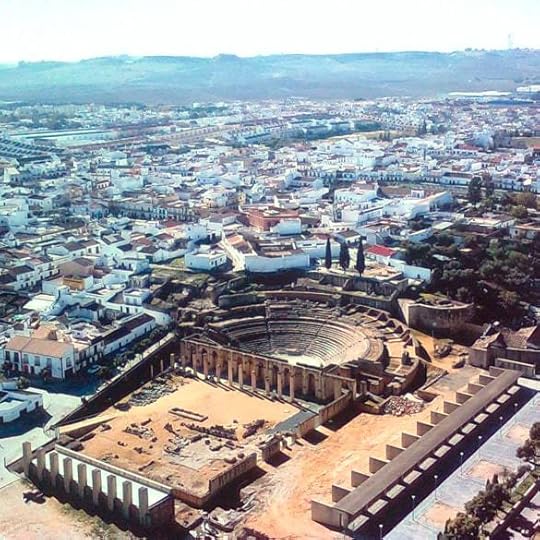

Vista áerea de los restos de la ciudad romana de Itálica en la actualidad. Fuente: www.italicasevilla.org

Vista áerea de los restos de la ciudad romana de Itálica en la actualidad. Fuente: www.italicasevilla.org«Fue en esta época, poco antes de la Olimpíada 144, cuando los romanos comenzaron a enviar cada año a las naciones conquistadas de Hispania dos pretores, en calidad de gobernadores o supervisores del mantenimiento de la paz. Escipión dejó allí un pequeño ejército, el más propio de un tiempo de paz, y avecindó a los soldados heridos en una ciudad que, del nombre de Italia, llamó “Itálica”: esta fue la patria de Trajano y de Adriano, que más tarde llegaron a ser emperadores de los romanos. Escipión por su parte regresó a Roma con una gran flota, magníficamente engalanada, y llena de cautivos, plata, armas y toda clase de botines».

Ese dato ya nos indica que la ciudad recibió al cabo de poco de su fundación el estatuto jurídico de colonia latina. En tiempos de Julio César, y de su estancia en Hispania para combatir a Pompeyo y sus partidarios, se le concedió el estatus de municipium civium romanorum.

¿Qué pasó después de la victoria en Ilipa?Pero volviendo a lo sucedido después de Ilipa, sabemos que el ejército cartaginés se disolvió completamente. Los romanos continuaron haciendo expediciones hacia el interior para tratar de someter a aquellas tribus que no habían rendido pleitesía a la República. Magón, refugiado en Gadir, se dio cuenta de que sus habitantes querían rendir la ciudad a los romanos. Imaginad hasta qué punto la lealtad a Cartago cayó en picado. Era evidente que ya no les temían, y querían congraciarse con los que a priori parecían ser sus libertadores.

Pero no todo iba a ser tan sencillo. Y es que al cabo de poco Escipión cayó enfermo y los rumores de su muerte se extendieron entre los aliados iberos. Y ya sabéis que pasa en situaciones de esa índole. El cambiante de lealtad Indíbil, aprovechó la ocasión para alzarse en armas contra los romanos. Hizo justicia a ese afán de libertad de las tribus indígenas de Hispania que no querían verse sometidos de nuevo al yugo de un nuevo señor. Los romanos no estaban para tonterías y movilizaron un ejército de 8 mil hombres para acabar con la rebelión.

Los iberos fueron vencidos sin muchos problemas y los cabecillas fueron ejecutados, excepto Indíbil que huyó. Aunque no pasaría mucho tiempo hasta ser asesinado, justo cuando planeaba un segundo alzamiento contra Roma. Esos valerosos legionarios que llevaban muchos años sirviendo en aquella inhóspita tierra recibieron el pago por sus servicios.

Sin púnicos en Hispania y con la situación en relativa calma, Escipión regresó a Roma para presentar su correspondiente informe. Pero al poco de marcharse, los leales iberos volvieron a alzarse contra una Roma que acababa de llegar. Ellos, indómitos, no querían ser sometidos ni por púnicos ni por esos recién llegados que habían puesto los pies en sus tierras.

Pero, ¿qué supuso la batalla de Ilipa para Roma y para Cartago? Inicialmente fue el fin de la presencia cartaginesa en la península, a la vez que el inicio del proceso de romanidad. Y es que Roma llegó para quedarse de manera definitiva. Le costaría tiempo y sangre, pero al final lo conseguiría. Podría concluirse esta entrada afirmando que Ilipa fue el inicio de una nueva era para Roma, y el principio del final de la hegemonía cartaginesa. La situación de ventaja que habían tenido hasta ese momento, cambiaría sustancialmente no solo en ese frente, sino en el global de la guerra que se estaba librando.

Un saludo a todos y espero que os haya gustado el artículo de esta semana.

Sergio Alejo GómezAutor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Ilipa y el fin de la dominación púnica en Hispania se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

January 1, 2021

El culto mitraico en la antigua Roma

¿Queréis saber algo más sobre el culto mitraico en la antigua Roma? No os perdáis esta entrada donde os explicaré en qué consistía y cual fue su influencia.

Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que hacía tiempo que quería tratar. Se trata del culto al dios Mitra. Aunque no fue una divinidad romana, sino originaria de Persia, sabemos que su influencia se extendió por todos los rincones del imperio.

Orígenes del culto

Para saber cual fue el origen, debemos remontarnos a culturas anteriores a la persa. Si viajamos hacia atrás en el tiempo, y nos trasladamos hasta tiempos de los imperios Hitita y Mitani, encontramos referencias a esta divinidad ya hacia el 1400 a. C. Recordemos que nos hallamos en esos tiempos remotos de la edad del bronce en los que estaban por venir momentos tan cruciales como la guerra de Troya o las invasiones de los Pueblos del Mar. Cómo veis Mitra era un dios muy antiguo, cuya figura estaba asociada al sol y a la luz. Realmente tenía otras atribuciones, como por ejemplo el hecho de que se le asociaba a la verdad y a la honestidad.

Antes de extenderse hacia occidente, su culto lo hizo hacia oriente, más allá de Persia, hasta llegar a la India. Mitra se convirtió en una divinidad muy venerada en aquella zona, hasta el punto de que en la actualidad se le sigue rindiendo culto. Este va vinculado a los juramentos e incluso se le nombra a la hora de llevar a cabo algún contrato. Como vemos pues, es un dios que ha pervivido al devenir de los tiempos.

El díos Mitra

Pero, ¿quién era Mitra? Aunque la teoría de su nacimiento tiene sus detractores, pues cuesta mucho ubicar un hecho no contrastado, supuestamente inventado, se dice que sucedió el día 25 de diciembre. Al ser una divinidad solar y de luz, se le enmarca dentro de esta fecha por la coincidencia con el solsticio de invierno.

Según el mito el dios nació a partir de una roca. De joven vivió aventuras, al más puro estilo hercúleo. La que más se destaca, o la que más se nombra es la de la captura de un toro cósmico creado por el dios supremo Ahura Mazda. De ahí viene la iconografía más común en torno a este dios. Tanto en pinturas como a esculturas se repite constantemente la imagen del Mitra sacrificando al toro. Debo destacar en este punto que la simbología de este sacrificio es cuestión de debate, ya que hay varios autores que defienden sus propias teorías.

Como veis, las similitudes entre divinidades de varias culturas acostumbran a coincidir. De manera que encontramos hechos casi iguales en las historias de todos ellos. ¿Casualidad? Ese detalle os lo dejo a vosotros.

Aparición del culto en Roma

La fecha exacta en que la divinidad oriental entró en contacto con Roma no se puede concretar exactamente. Aunque se suele aceptar su introducción a finales del siglo I d. C. No fue el primer contacto de los latinos con Mitra. Remontándonos cierto tiempo atrás, a la época del gran Pompeyo Magno (mediados del s I a. C.), ya encontramos algunas referencias. El autor Plutarco, en la vida del general romano hace referencia al dios. Concretamente al hecho de que los piratas cilicios contra los que combatió el general, ya rendían culto a esa divinidad.

Y la pregunta que nos hacemos los historiadores es: ¿Por qué ese nuevo dios entró con tanta fuerza en el panteón romano? Básicamente por las características de su culto. Ese nuevo dios ofrecía a sus seguidores un marco diferente para expresar sus inquietudes en el campo religioso. Generaba unos lazos de unión personales muy potentes entre los miembros, por muy diferentes que fueran entre sí.

Otras teorías defiendes que el culto habría sido el encargado de cohesionar al vasto conglomerado étnico/cultural que conformaba el Imperio. Se habría convertido en uno de los pocos elementos de unión entre los habitantes de procedencia tan diversa. El origen de todo hay que buscarlo en el ejército, ¿pues dónde podía haber más mezcla que en el estamento militar?

¿En qué consistía el culto?

El culto ya de por sí distaba de lo convencional. Para empezar, se llevaba a cabo en una especie de templos en forma de cuevas o cavernas de origen natural. Estas recibían el nombre de Mitreos (en latín Mithraeum/Mithraea). Estos solían estar ubicados en zonas ocultas y subterráneas. Con el paso del tiempo, estas cavidades naturales pasaron a convertirse en una especie de construcciones artificiales. Buscaban imitar a las originales.

El hecho de que el ritual se llevase a cabo en cuevas, responde a la tradición de dicho culto. Concretamente a una de las versiones sobre el nacimiento del dios. La que lo relacionaba con ese lugar. En cuanto al culto en sí, podemos decir que había varios niveles de iniciación, concretamente siete, que podían guardar relación con los siete planetas del momento.

Según estudiosos de la materia, lo más probable es que la mayoría de los adeptos se quedasen como mucho en el cuarto nivel. Los otros estarían destinados únicamente a individuos elegidos. Los ritos que hacían estos iniciados eran bastante extraños. Las fuentes del momento hablan incluso de que los iniciados usaban mascaras de animales. Esta especie de misterios iban relacionados con la revelación de la supervivencia del alma tras la muerte. Participar de ellos ofrecía la salvación. Como vemos eran de una naturaleza cercana al esoterismo.

Una de las características más importantes de dicho culto era el hecho de que las mujeres estaban totalmente excluidas. Los varones podían acceder a cualquier edad, pues se sabe de niños que empezaban a edades muy tempranas.

Tipos de rituales mitraícos

El ritual principal era una especie de banquete similar a la eucaristía cristiana. Según algunos textos de autores cristianos, los alimentos que se servían eran el pan y el agua. Aunque las evidencias arqueológicas apuntan a pan y vino. ¿Y a qué nos suena eso? Pues de nuevo al cristianismo. ¿Casualidad? ¿Influencia?

Existían otros tipos de rituales, los autores cristianos, muy críticos con esa religión, afirman que se bautizaba a los iniciados con sangre de toro. Eso podría ser una manera más de desprestigiar ese culto.

En cuanto a cómo llegó a Roma, todos o la mayoría de autores coinciden en que fueron los soldados quienes lo trajeron. ¿De dónde? Pues de Oriente. Los que estuvieron acantonados en las provincias más orientales, fueron los encargados de traerlo a sus nuevos destinos. Claro ejemplo serían los veteranos que habían servido en provincias como Siria. Cuando eran trasladados a zonas occidentales, llevaban consigo sus creencias. Eso hizo que se difundiese rápidamente por todos los rincones.

Historia del mitraísmo en Roma

La extensión del culto fue tan potente, que a finales del siglo II d. C. ya era ampliamente practicado por soldados, ciudadanos comunes e incluso esclavos. Durante los reinados de los emperadores del siglo siguiente, el mitraismo gozó de prosperidad. El culto contó con el beneplácito de los e máximos gobernantes de Roma. Incluso se asoció a la divinidad con los triunfos de estos. Eso hizo que se elevase todavía más al dios oriental. Se convirtió en uno de los más atractivos entre la población romana.

Las fuentes nos dicen que incluso el emperador Cómodo, se inició en los misterios del Dios. Al ir asociado al estamento militar, la mayoría de templetes o centros de culto hallados en excavaciones se encuentran en fortificaciones fronterizas. También aparecen cada vez más cantidad en la propia Roma o en la cercana ciudad portuaria de Ostia.

A partir de finales del siglo III d. C., se produjo una especie de fusión entre el mitraismo y diferentes cultos solares. Estos también orientales, dando lugar a otro nuevo: al Sol Invictus. Esta nueva religión fue decretada como la oficial en el año 274 d. C., por parte del emperador Aureliano.

Pese a esta fusión de cultos, el mitraismo no desapareció. Pasó a ser declarado como no oficial, aunque no por ello fue perseguido. Muchos de los practicantes del culto oficial, profesaban a su vez el del Mitra.

La decadencia de Mitra en Roma

Los primeros indicios de la decadencia del mitraismo coinciden con el momento en el que el cristianismo empezó a ganar más adeptos. Ese momento, que podemos fechar durante el gobierno del emperador Constantino, marcaría un punto de inflexión. Fue importante el hecho de que los cristianos permitían a las mujeres practicar el culto. Ese detalle el mitraismo jamás lo tuvo en cuenta, y ciertamente, eso le profirió cierta ventaja.

Fue Teodosio I, quien en el año 391 d. C., decidió ilegalizar la práctica del mitraismo. Lo hizo también con el resto de religiones o creencia paganas. Pese a decretarlo, se tiene que decir que jamás promulgó las persecuciones de estos. Era consciente del elevado número de ciudadanos que lo practicaban (sobre todo militares). Que se prohibiese no significa que no se continuase practicando, se seguía rindiendo culto al dios en la clandestinidad.

Pero el tiempo todo lo entierra, y poco a poco se fue esfumando de la sociedad romana. En el siglo V d. C., sus conceptos parecieron jugar un importante papel en una nueva religión: el maniqueísmo. Aunque esa ya es otra historia.

Espero que os haya parecido interesante esta entrada de hoy, y si queréis saber un poco más sobre este interesante culto religioso, podéis leer el interesante artículo de Mireia Gallego, en su blog Atenea Nike, titulado: Culto a Mitra. Nos vemos la próxima semana, a la hora de siempre, las 08:08. Un saludo a tod@s.

Sergio Alejo

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva

La entrada El culto mitraico en la antigua Roma se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

December 18, 2020

La Batalla de Argentoratum

Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías qué? Esta semana seguiremos el viaje por el bajo imperio romano. Sé que para muchos de vosotros es nuevo, pero sabed que a la vez es más que interesante. En esta ocasión viajaremos hasta el siglo IV para hablar de la que fue la mayor victoria militar lograda por un ejército romano en ese siglo: la batalla de Argentoratum

En primer lugar voy a ubicarla en un marco cronológico. Para ello os daré la fecha concreta en la que tuvo lugar el enfrentamiento, el año 357. Pero si os parece nos remontaremos un poco más atrás para comprender la situación que estaba viviendo el imperio en ese momento.

El imperio a la muerte de Constantino

Viajemos unos veinte años atrás. Nos situaremos en el 22 de mayo del año 337, momento en el que falleció Constantino el Grande. Se vivía por aquel entonces una situación compleja en el imperio, ya que los sucesores del gran emperador se lo tuvieron que repartir. Pero inicialmente ninguno de ellos se proclamó Augusto, sino que continuaron ostentando el cargo de césares.

Estatua del emperador Constantino erigida en la ciudad de York (Reino Unido)

Estatua del emperador Constantino erigida en la ciudad de York (Reino Unido)Inicialmente, esos césares fueron cinco. Si, habéis leído bien. Tres de ellos eran sus hijos: Constantino II, Constancio II y Constante. Los otros dos fueron Flavio Dalmacio, hermano por parte de padre de Constantino I, y el hijo de este, Anibaliano.

Cómo veis el lío estaba más que servido, aunque parece ser que al principio al menos todos parecían estar de acuerdo. Pero nada más lejos de la realidad, sin duda era un polvorín, y era cuestión de tiempo que estallara.

El reparto de territorios

Constantino II, el segundo hijo de emperador, pero el primero de su matrimonio con Fausta se quedó con el gobierno de la Galia, Hispania y Britania. El segundo hijo de ese matrimonio fue Constancio II, y por herencia le tocó gobernar la zona de Oriente. Estos territorios incluían la franja del levante y la provincia de Egipto.

El tercero de los hijos, el menor, Constante, obtuvo el gobierno de las prefecturas de Italia y África. Tras reunirse con sus hermanos unos años después se le concedieron también la de Iliria y Tracia.

Anibaliano sabemos que fue rey de Armenia y gobernador de la prefectura Póntica. Su padre Dalmacio, el que menos obtuvo, se quedó con el gobierno de Constantinopla.

Pero no nos avancemos en el tiempo, ya que al poco la situación estalló. Y en septiembre de ese mismo año 337, tuvo lugar un fatídico episodio: una gran matanza que asoló a la familia imperial. En este caso, las fuentes y el propio Juliano, el que sería más adelante emperador y que era sobrino de Constantino, atribuyeron la acción a Constancio II.

La cuestión es que muchos miembros de la familia fueron ejecutados. Tíos y primos perecieron. Entre los que cayeron, estaba el propio Dalmacio y su hijo Anibaliano. También acabó muerto Julio Constancio, el padre del propio Juliano. Sólo sobrevivieron los tres hijos de Constantino, básicamente porqué fueron ellos los que perpetraron el asunto. Además tres de sus primos, porqué eran tan sólo unos niños, Constancio Galo, el propio Juliano y Nepociano.

El nuevo reparto

Tras la eliminación de los candidatos y posibles opositores, los tres hermanos se reunieron en Sirmio, en Panonia para repartirse el imperio. Constancio II se quedó con las provincias orientales. El mayor, Constantino II mantuvo las tres que ya tenía más la Mauritania Tangitana. El menor, Constante, que tenía trece años, se quedó con Italia, África, Iliria, Panonia, Macedonia y Acaya. Eso sí, bajo la supervisión de Constantino II que era el mayor,

Al principio, los tres nuevos augustos se dedicaron a combatir las amenazas exteriores, a los germanos en Occidente y a los sasánidas en Oriente. Pero en el 339 Constante envió tropas contra su hermano mayor, Constantino II. Cerca de Aquileia lo derrotó e incluso lo mató. Con ello, obtuvo todos sus territorios, quedándose con prácticamente la totalidad del imperio.

Bandera del imperio sasándida

Bandera del imperio sasándidaDurante un tiempo los dos hermanos que quedaban vivos convivieron en una paz tensa. En el 350, un tal Magnencio, oficial al mando de los Jovianos y Herculanos (la guardia imperial) se proclamó augusto y se alzó contra Constante.

El joven emperador fue asesinado por sus propias tropas de caballería. Así Magnencio se quedó como Augusto ocupando el gobierno de sus provincias.

Una nueva guerra: imperio unificado

La cuestión fue que Constancio II no tuvo más opción que trasladar su ejército hacia occidente. No voy a relatar estos hechos, tan sólo os diré que sus tropas derrotaron a las de Magnencio en dos batallas. La primera fue la de Mursa Major, en el año 351 y la segunda en el 353, en el Mons Seleucus. Tras ser derrotado, Magnencio murió con honor arrojándose sobre su propia espada.

Quedó pues cómo único emperador Cosntancio II. Se volvía a instaurar de esa manera el gobierno de un único emperador tras algunos años de guerras civiles. De esa manera parecía que la paz interior reinaba de nuevo en el imperio.

En noviembre del 355 Constancio II decidió nombrar César y heredero a su único sobrino que le quedaba con vida: Juliano. Le casó con su hija Helena para dar más credibilidad a su nombramiento. Posteriormente le envió a Occidente para hacerse cargo de las fronteras.

Juliano, un César competente

Sabemos que hacia junio del 356, el joven César llegó a Vienne, en la Galia. Desde allí fue a las ciudades de Autun y Troyes donde se enfrentó a los ejércitos de los francos que se habían levantado en armas contra el imperio,

De hecho Juliano destacó por ser un buen militar, y lo más importante de todo, sus tropas le apreciaban. En ese afán y en una racha de victorias, avanzó hacia el Rin, cosa que en esos tiempos parecía impensable. Los ejércitos romanos hacía tiempo que no entraban en territorio germano. Más bien en un territorio que antaño había sido del imperio pero que ya no controlaban.

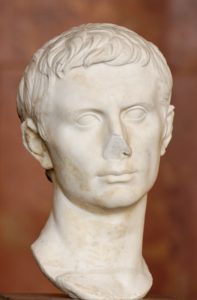

Busto del emperador Juliano II, conocido como el Apóstata

Busto del emperador Juliano II, conocido como el ApóstataLa cuestión fue que Juliano y sus hombres avanzaron desde el sur hasta llegar a Colonia Agripina, la actual Colonia. Esta ciudad se había perdido años atrás, así que fue reconquistada ese mismo año. La tribu de los alamanes, que controlaban la región se puso en alerta. Eran conscientes de que si dejaban que los romanos comenzaran a recuperar centros urbanos, volverían a reorganizarse.

Es por ello que los alamanes constituyeron un gran y poderoso ejército. Este fue dirigido por el rey Cnodomario, que era un caudillo capaz y diestro en el arte de la guerra.

Prolegómenos de la batalla

Usando las fuentes primarias de las que disponemos, Amiano Marcelino, que vivió en esos tiempos, Libanio y Zósimo, podemos reconstruir con detalle lo que aconteció en esos convulsos momentos.

Según estos autores, los bárbaros reunieron un ejército imponente. Decían que reunieron a siete reyes y diez príncipes con sus respectivas fuerzas. Según relatan el ejército alaman estaba formado por unos treinta y cinco mil guerreros. Pero no sólo se trataba de alamanes. La posibilidad de obtener riquezas y tierras hizo que guerreros de otras tribus se apuntaran a la causa.

Por su parte, el ejército de Juliano no era tan numeroso. Y es que uno de los oficiales de mayor graduación que estaban bajo su mando le abandonó. Nos referimos al general Barbatión, que era leal a Constancio II. No se sabe el motivo exacto por el que lo hizo. Lo más probable es que lo hiciera por órdenes del propio emperador que no quería que su sobrino tuviera éxito.

Eso animó a los alamanes que se vieron ya vencedores y pensaron en avanzar hasta la Galia. El hasta entonces victorioso César no las tenía todas con él y es que sin el apoyo de Barbatión, la cosa pintaba más que mal. Pero no por ello se replegó, sino que decidió plantar cara a los bárbaros pese a estar en una clara inferioridad

¡Por la gloria de Roma!

Sabemos que el ejército romano avanzó al encuentro de los alamanes perfectamente formado para la batalla. Pero Juliano ya había mandado levantar un campamento con foso y empalizada entre los dos ejércitos por si la cosa se torcía. Ese detalle ya nos deja claro que Juliano era previsor y por tanto un gran estratega. Había estudiado y asimilado las ciencias militares romanas.

Además de la parte teórica, también innovó en ciertos aspectos más prácticos. Adquirió cierta experiencia a lo largo de las batallas que libró y lo supo aplicar con acierti.

En cuanto a la composicón de su ejército, Juliano contaba con una escolta personal formada por unos doscientos jinetes. También estaban sus legiones regulares de origen galo. Además contaba con auxiliares de los bracchiati, batavi y cornutii, y con unidades de hérulos, celtas y petulantes.

El total de las fuerzas de las que disponía Juliano ascendía hasta los trece mil hombres. Tres mil serían jinetes y el resto infantes. Cómo podéis comprobar, la desigualdad era más que evidente respecto a las fuerzas convocadas por los alamanes.

Primeros pasos del choque

Lo primero que hizo Juliano fue avanzar hasta el campo de batalla para ocupar una posición más favorable. Estaba obligado en gran medida por su desventaja numérica. Sus exploratores tuvieron la suerte de poder atrapar con vida a un merodeador germano.

Tras el interrogatorio pertinente, este confesó que su ejército se encontraba muy cerca. Esa información fue más que valiosa, ya que las tropas romanas se pudieron desplegar en orden de combate. Aprovecharon una pendiente suave lo que les permitía cierta ventaja defensiva.

Juliano se colocó en el ala derecha, y su magister equitum, Severo, se encargó del ala izquierda de la formación. Para entablar combate lo que hizo el César fue colocar a los auxiliares en primera línea. La infantería ligera debería hostigar a los enemigos lanzándoles proyectiles.

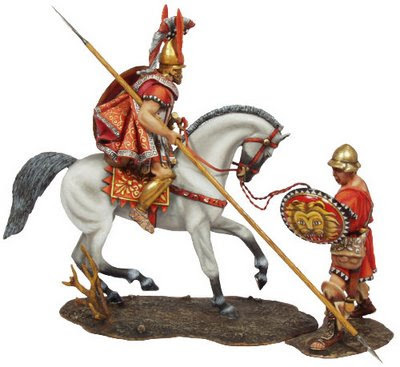

Recreadores históricos romanos a caballo que podrían asemejarse a los jinetes de época de Juliano II

Recreadores históricos romanos a caballo que podrían asemejarse a los jinetes de época de Juliano II La caballería se dispuso en ambas alas, aunque se concentró un mayor número de jinetes en la derecha. El centró quedó en manos de la legión de primanii, soldados de infantería pesada de origen galo que formaban en las legiones regulares. Tal vez fueran tropas de comitatenses, aunque teniendo en cuenta que eran tropas fronterizas podría tratarse de limitanei o de pseudocomitatenses, un término medio entre ambos tipos.

No formó a todos los hombres, sino que optó por dejar a un contingente numeroso en la reserva por si acaso era necesario apoyar al resto de unidades. Y esa decisión acabaría decidiendo el resultado de la batalla. También dejó en la reserva a unos seiscientos catrafactos pesados para usarlos en el momento adecuado.

La disposición del ejército germano

Los alamanes colocaron a su caballería ligera frente a la romana, y mezclaron también a jinetes con infantes. La intención que tenían era poder atacar desde el suelo a las monturas de sus enemigos para derribarlos y poderlos ejecutar una vez cayeran al suelo.

Uno de los reyes más importantes después de Cnodomario, de nombre Serapión ocupó el ala derecha del ejército alaman. El rey se situó a la izquierda e iba montado a caballo. El grueso de los guerreros alamanes estaban situados en el centro de la formación, adoptando la formación tradicional cerrada en forma de cuadro para atacar en cuña.

Aunque Juliano ordenó el avance de sus tropas, Severo se dio cuenta de que había enemigos emboscados en el ala izquierda. Esos bárbaros estaban apostados en un canal y esperaban a que los romanos pasaran para atacarles por la retaguardia.

Primeros lances

Ambos bandos comenzaron a dispararse desde la distancia. Los germanos al ser más, lanzaron andanadas de proyectiles, aunque los escudos sirvieron para que los legionarios se cubrieran a la perfección.

A causa de la ineficacia de los proyectiles, y en palabras de Amiano Marcelino, los guerreros alamanes pidieron a sus reyes y príncipes que descabalgaran y lucharan con ellos a pie. Según el historiador los nobles lo hicieron, quizás convencidos de su superioridad numérica y de que sería una victoria sencilla.

Mientras tanto, Severo consiguió deshacerse de los enemigos que habían preparado la emboscada y tras derrotarlos y ponerlos en fuga, el ala continuó avanzando. Juliano, al mando del ala derecha lo estaba pasando peor, los germanos estaban cargando con fuerza y los proyectiles no permitían a los catafractos avanzar. Incluso algunos jinetes comenzaron a perder la posición e iniciaron la retirada.

Pero los infantes romanos resistieron y ni mucho menos entraron en pánico o se contagiaron de la reacción de su caballería. Al percatarse de la solvencia de las legiones, algunos jinetes pudieron reagruparse. También ayudó el hecho de que el propio Juliano comenzara a arengarlos tratando de convencerlos para que mantuvieran sus posiciones.

Son diferentes las posturas que adoptan los investigadores sobre si logró convencer a las tropas o no. Lo más lógico hace pensar que si uno huye, los demás le siguen. Aunque para ser exactos el hecho de que acabarán huyendo o no tampoco acabó afectando en el resultado de la batalla.

Momentos difíciles para los romanos

En cualquier caso, los alamanes, eufóricos por haber puesto en fuga a la caballería romana, se lanzaron a una carga frontal contra el centro. Se pasó pues del combate a distancia al cuerpo a cuerpo. Pero las legiones y los auxiliares eran muy superiores por experiencia y equipamiento a los bárbaros.

Recreador histórico portando la panoplia de un infante de época bajo imperial

Recreador histórico portando la panoplia de un infante de época bajo imperialTras varias acometidas, los alamanes quebraron la primera línea romana y crearon una brecha. Pero entonces se comenzaron a desordenar de manera irremediable. Los auxiliares bátavos que estaban en la reserva se dieron cuenta del peligro que corrían sus compañeros y acudieron en su ayuda. Lograron restablecer las filas y resistieron los nuevos ataques alamanes con ahínco.

Los guerreros bárbaros comenzaron a flaquear, ya que según Amiano no hacían relevos en sus filas. Combatían hasta la extenuación y se cansaban rápidamente. Así pues, la reserva romana que estaba más fresca comenzó la matanza. Poco a poco fueron avanzando sin perder la formación, cosa sin duda más que elemental para el resultado final de la batalla. Esa intervención acabó decidiendo el desenlace favorable a los romanos.

Medidas desesperadas en momentos desesperados

Los reyes y nobles alamanes vieron que los romanos ganaban terreno, así que decidieron atacar con más fuerza sobre el centro. Para ello usaron a sus guardias personales, los guerreros de élite con los que contaban. Esos guerreros estaban más frescos y lograron penetrar con su cuña en la formación romana. Ese fue quizás un momento álgido para los bárbaros.

Pero lo cierto fue que duró muy poco y la infantería pesada romana de las filas posteriores resistió tras sus escudos frenando su avance. Lo que vino a continuación sería más una masacre que una batalla.

La disciplina de las legiones se acabó imponiendo a la masa de guerreros germanos. Al ver aquella imagen, los que estaban detrás optaron por retirarse. Pero los romanos, lejos de detenerse con la victoria ya en sus manos, persiguieron a los bárbaros dándoles muerte por la espalda. Remataron a los heridos sin piedad y convirtieron el terreno que pisaban en un cenagal de barro y sangre.

Los alamanes huyeron dirección al Rin, la única vía de escape que les quedaba. Juliano y sus oficiales tuvieron que refrenar el ímpetu de sus tropas. Adentrarse en las aguas del río habría sido una trampa para ellos también.

Cnodomario fue apresado mientras trataba de escapar, y es que se había escondido en un bosquecillo cercano. Se tuvo postrar ante el victorioso César y pocos días después sería enviado al Augusto.

La victoria de Argentoratum

Tras la victoria, los soldados romanos fueron recompensados con una cena y una celebración. Y es que se trataba de la victoria romana más contundente que se recordaba en todo ese siglo IV en todo Occidente. Sin duda todo un logro que se merecía una gran celebración. El César lo sabía y por ello recompensó a sus hombres.

En cuanto a las bajas cómo siempre tenemos varias versiones. Por ejemplo, Amiano Marcelino, nos dice que según los informes oficiales, perecieron cuatro tribunos y doscientos cuarenta y tres soldados romanos. Nos habla en cambio de unos seis mil alamanes muertos.

Libanio, en cambio eleva la cifra de bárbaros fallecidos hasta ocho mil y Zósimo, es incluso más exagerado. Las fuentes suelen tener en cuenta como media de bajas, contando los fallecidos en la batalla y los que se ahogaron en el Rin, entre doce y dieciséis mil en total.

Pero en mi opinión, las bajas romanas deberían haber sido más elevadas ya que la proporción que nos dan los clásicos parece demasiado partidista. Sobre todo si tenemos en cuenta que los alamanes lograron abrir brecha en la línea defensiva y que en algunos momentos de la batalla se lograron imponer.

Hay que tener en cuenta que si la caballería huyó, obviamente no pereció. Aunque todo son conjeturas en este caso. Cómo ya sabéis siempre queda mejor decir que has vencido a un ejército muy superior teniendo pocas bajas.

Consecuencias de la victoria romana

Pero, ¿cuál fue el resultado o la consecuencia más inmediata de esta flagrante y espectacular victoria? Pues sencillo, la aclamación de Juliano cómo Augusto por parte de sus legiones. Pero el por entonces César siempre había demostrado ser un hombre prudente, por lo que le restó importancia al asunto. Sus intenciones, al menos en aquel momento, no pasaban por desafiar a Constancio II.

Según Amiano, la respuesta del César a sus exaltadas tropas fue la de instarles a disfrutar del festín y del merecido descanso tras haber combatido con valentía. El general victorioso envió todo el botín que había obtenido tras la victoria a la ciudad de Meitis, la actual Metz. También acabó enviando a la misma ciudad unos once mil prisioneros romanos que logró liberar.

Pero la campaña del 357 no había concluido, ya que el César ya estaba pensando en los siguientes movimientos. Preparó operaciones de castigo contra los bárbaros que se habían atrevido a atacarles. Y sus tropas, en lugar de reclamar el regreso a los cuarteles de invierno, no dudaron ni un instante en seguir al hombre que les había llevado a esa épica victoria.

Llegado a este punto, debemos tener claro que la victoria conseguida por Juliano fue todo un hito para esos tiempos. Hasta el punto que fueron muchos los autores del momento que alabaron la gesta conseguida.

El propio Amiano Marcelino, amigo del César, comparó su gesta con las protagonizadas por los Escipiones o por el gran Cayo Mario. Libanio, otro de los que hemos nombrado los equiparó al gran héroe griego Áyax. Zósimo llegó a decir que la victoria conseguida por Juliano fue tan decisiva como la conseguida por Alejandro Magno en Arbela. Aquella que supuso la derrota de Darío III.

Encumbramiento de Juliano

Sea de una manera u otra, haciendo o no comparaciones, debemos afirmar que esa victoria le hizo convertirse en un referente en el imperio occidental. Juliano se ganó el respeto de muchos, y pasó a convertirse en un hombre importante. Muchos lo tacharon de poderoso, benévolo, justo y triunfante. Esa gesta se convirtió en un ejemplo digno de estudio para los que vendrían después de él.

Pero no todos quisieron ver aquello como una gran victoria, siempre ha habido detractores para todo el mundo. Juliano y su victoria en Argentoratum también los tienen. Autores modernos han afirmado que los clásicos inflaron las cifras de los enemigos para darle más valor a lo que pudo ser una simple escaramuza.

Nunca podremos asegurar si el relato de los clásicos fue exagerado o no. Lo que sí que debemos tener claro es que las tribus bárbaras del momento eran capaces de reunir contingentes sin duda de gran tamaño. Y el imperio romano bajo el mando de Constancio II también sería capaz de movilizar un gran número de efectivos. Así que lo acontecido en Argentoratum creo que tuvo que ser algo más que una simple escaramuza.

Siempre nos quedará la duda acerca de la veracidad de los datos aportados. Aunque la supremacía de las legiones todavía era más que clara sobre los ejércitos bárbaros. De aquí en adelante, tal vez las cosas iban a cambiar. Pero debéis tener presente que cuando Juliano se quedó como emperador único, inició una campaña contra los sasánidas, para la que reunió un poderoso ejército.

Un saludo a todos y espero que os haya gustado la entrega de esta semana. Nos leemos en las siguiente.

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada La Batalla de Argentoratum se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

December 11, 2020

Filipo II de Macedonia

Bienvenidos a una nueva entrega de mi blog. Esta semana voy a hablaros de la vida de Filipo II de Macedonia. Para comenzar, sabemos que nació en el año 382 a. C. Aunque inicialmente no era el elegido para ocupar el trono de Macedonia, ya que era el menor de los hijos del rey Amintas III.

Como ya os dije en la entrada en la que os hablé sobre las reformas de la falange macedónica, de las cuales obviamente él fue el precursor, Filipo pasó una temporada como rehén en Tebas. Fue enviado allí siendo tan sólo un muchacho de 15 años. Y esa estancia le sirvió para aprender muchas cosas de los tebanos, que por aquel entonces eran la potencia hegemónica de la Grecia continental.

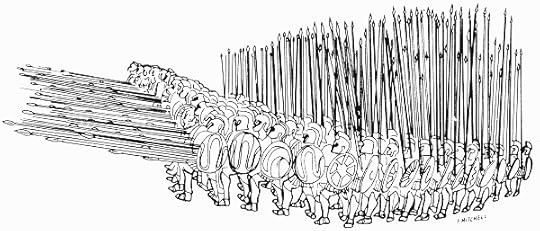

Formación de hoplitas en falange de un grupo de recreación histórica

Formación de hoplitas en falange de un grupo de recreación históricaEsa era la Tebas del gran polemarca Epaminondas, que había derrotado a los espartanos en Lecutra en el año 371 a. C.

Subida al trono de Filipo

Así pues nos plantamos en el año 359 a. C., cuando el hermano de Filipo, Pérdicas falleció en combate. Eso ocurrió luchando contra los ilirios en una batalla fatídica. En esa contienda, además de fallecer el rey, los macedonios perdieron la friolera de 4 mil hombres. Todo un varapalo para un ejército que no era demasiado numeroso por aquel entonces.

Pero Filipo no fue elegido sucesor de su hermano, sino que la asamblea decidió que sería el hijo de Pérdicas. Aunque al ser menor de edad aún, Filipo se encargaría de la regencia hasta su mayoría de edad. Debemos decir que el muchacho no duró demasiado como rey, y tan sólo tres años después, Filipo fue coronado.

Imagino que porqué la situación lo requería, o quien sabe si se sacó de encima al niño. De eso no hay detalles concretos. La cuestión es que en el 356 a. C., nuestro querido Filipo ya estaba en el poder. El panorama que se encontró no era demasiado alentador.

Situación del reino

El norte de Macedonia había sido invadido por los ilirios y por los peonios, y por el este, otro enemigo acechaba: los tracios. Pero no sólo ellos, sino que los atenienses también estaban intentando recuperar algunas zonas en las inmediaciones del río Estrimón.

Demasiados frentes abiertos que cubrir, y más teniendo en cuenta que aquella Macedonia contaba tan sólo con 6 mil soldados. Además, las tropas tenían una moral más que baja tras la derrota reciente.

Pero eso no era más que un reto para nuestro rey que no le iba a impedir convertirse en un gran gobernante. Cómo dato significativo, sabemos que a su muerte en el año 336 a. C., Macedonia había multiplicado considerablemente su extensión territorial. Se había convertido en la potencia dominante en la Grecia continental, desbancando las poderosas Tebas y Atenas.

Pero seguro que os preguntaréis como lo consiguió. Pues vamos a ello.

Estrategias de Filipo

Pues lo hizo sirviéndose de la diplomacia en primer lugar antes que las armas. Esa era una buena táctica, porqué ganabas más de lo que podías perder.

Como detalle de esto, os explicaré una anécdota que os dejará más clara su manera de proceder. Y es que e durante un asedio a una ciudad, de cuyo nombre no me acuerdo, alguien le dijo que era inexpugnable. Nuestro protagonista respondió que si acaso la ciudad tenía las murallas tan altas que los defensores no verían acercarse hasta ellas un asno cargado de oro.

Además de estas artes diplomáticas, supo trabajar muy bien la política de matrimonios. Las fuentes nos dicen que llegó a casarse hasta siete veces para labrar alianzas. Todas eran sus esposas, ni las mató ni las repudió, ya que de ellas dependía el mantener las alianzas. Para el resto de los griegos, la poligamia era una costumbre bárbara. No veían con buenos ojos esa manera de proceder de Filipo, aunque a él eso le importaba poco. Mediante esas estratagemas fue adquiriendo cada vez más territorios.

El caso de Olimpia

Aunque la más conocida de sus esposas fue Olimpia, la Angelina Jolie de la película de Oliver Stone. Olimpia era princesa del Epiro, y pariente del que posteriormente se convertiría el una de las pesadillas de Roma, el gran Pirro.

Efigie de Filipo y su esposa Olimpia

Efigie de Filipo y su esposa OlimpiaPero su nombre original no era ese, sino que se lo puso para conmemorar una victoria de los caballos de Filipo en los juegos olímpicos. Sabemos que su nombre original era Políxena. Y que al casarse con Filipo lo cambió por el de Myrtale para más tarde modificarlo de nuevo a Olimpia.

Fue quizás la más conocida de sus esposas porqué engendró al gran Alejandro, que nació en el año 356 a. C. Siempre se ha hablado de que el nacimiento del gran conquistador vino acompañado de señales que auguraban que sería uno de los grandes.

Concretamente ese mismo día, Filipo tomó la ciudad de Potidea, y sus caballos ganaron una carrera en los juegos olímpicos. Además, el general Parmenión obtuvo una victoria aplastante contra los ilirios.

Los propios adivinos de la corte aseguraron al rey que un niño que había nacido entre tres victorias estaba predestinado a ser invencible. No iban mal encaminados. Aunque obviamente la lógica nos hace pensar que esa profecía o ese augurio fue escrito después de las gestas de Alejandro.

Reformas militares

Pero volviendo a Filipo, debemos afirmar que el éxito más notable para conseguir que Macedonia se alzase, fueron las reformas que instauró en el ejército.

Formación de picas de la falange macedonia

Formación de picas de la falange macedoniaYa lo expliqué en la entrada dedicada a la falange macedónica pero os voy a recordar algunos aspectos. Siendo el principal y más determinante el de la profesionalización. Perfeccionó y mejoró sustancialmente la infantería, los llamados pezhetairoi. E hizo lo propio también con la caballería de compañeros, los Hetairoi, que pasó de 600 a 3300 jinetes.

Fue una novedad, ya que hasta entonces la caballería se usaba bastante poco en las batallas. Pero él supo ver la importancia y la ventaja táctica que se sacaba usándola. De todos los jinetes de la Grecia continental, los mejores eran sin duda los tesalios.

Pero en tiempos de Filipo, la caballería macedonia fue incluso mejor que la tesalia. Los hetairoi eran una caballería pesada de choque, mucho más potente y temible que la de los tesalios. Pero a ver si nos entendemos, no iban acorazados como los catafractos de tiempos romanos. El jinete portaba una coraza, un casco tipo beocio y grebas en las espinillas. Se sabe que llevaban un escudo y una lanza cuya longitud no está demasiado clara.

Imagen de un hetairoi o compañero de caballería

Imagen de un hetairoi o compañero de caballeríaEn este aspecto. hay epertos que afirman que podría rondar los 4,5 metros de longitud. Otros investigadores abogan por unos 3 metros a lo sumo, ya que ese tamaño era más manejable para un jinete.

La usaban para cargar y también para combatir, dándoles seguridad por la distancia. Si esta se quebraba, portaban una espada, llamada kopis, similar a un sable.

Importancia de los caballos

En cuanto a las monturas, ya hemos dicho que no eran catafractos, así que estas no llevaban armadura alguna. A diferencia de las caballerías usadas hasta el momento, la caballería macedonia si que cargaba y embestía. Hacerlo de frente era un suicidio, por lo que seguramente buscaban los flancos o la retaguardia. Podía también embestir cuando la formación cerrada presentaba grietas por las que entrar.

La formación que más usaban era la de cuña. En esa, el líder del escuadrón se colocaba como punta de flecha. Cuando este entraba en la formación enemiga, facilitaba el acceso a los que iban detrás. Para llevar a cabo este tipo de cargas tan precisas y contundentes, los animales requerían de un entrenamiento previo. Este les hacía perder el miedo. Sobretodo porqué la tendencia de los animales era la de rehuir a las formaciones cerradas de infantes.

Pero lo más importante de todo era que el animal que montaba el comandante de la unidad debía ser el más valeroso de todos. Todos los demás tan sólo debían seguirle. Así pues, el caballo del líder de los jinetes, debía ser también el líder de la manada. Hombre y jinete debían poseer características similares.

Cómo dificultad añadida a la monta de ese momento, debemos añadir el hecho de que se hacía sin silla ni estribos. Y eso nos lleva a la premisa que muchos han hecho servir durante años. Afriman que sin estribos no se podía considerar a una fuerza de jinetes como efectiva para cargar. Aunque Filipo y después su hijo Alejandro, demostraron que esa teoría quedaba coja.

Una vez sabemos más sobre los jinetes, os vamos a hablar sobre la poderosa infantería que Filipo creó. Para ello, sabemos que el rey se encargó de enrolar en las filas a los macedonios de las tierras del norte, unos tipos duros y brutos.

El pezhetairoi

El tipo de infante se basaba en el hoplita griego tradicional, aunque el rey incorporó algunas modificaciones. Redujo su armamento defensivo para aportar más poder ofensivo.

Para ello se cambió la tradicional doru o lanza por la larga y poderosa sarisa. Esta pica de casi seis metros de longitud que caracterizaría a la infantería macedonia. Se tiene constancia de que el arma pesaba entre 4 y 6 kilos, un peso sin duda muy elevado. Así que el portador debía estar fuerte para resistir largas horas sosteniéndola.

La tradición de estas picas se mantuvo hasta tiempos de los tercios, donde se usaba este tipo de arma de forma habitual en los cuadros.

Ya os hablé de las unidades que componían la falange en su día por lo que no me voy a extender demasiado. Tan sólo os recordaré que la unidad básica era llamada syntagma y que estaba formada por 256 hombres. Estos se dividían en 16 filas de frente por 16 de profundidad, con sus pertinentes subdivisiones en unidades más pequeñas.

Ejemplo de falangita macedonio

Ejemplo de falangita macedonioCuando se abatían las sarisas para atacar, sobresalían de la primera fila incluso las de los que formaban en la cuarta o quinta. Eso ocurría debido a su longitud, formando lo que sin duda se parecía a un erizo. Sin duda eso era poco alentador para el enemigo que quisiera acercarse hasta ellos.

Elementos defensivos del falangita

Como ya os hemos dicho que pesaba tanto, la pica se debía sostener con ambas manos. Entonces, ¿Qué ocurría con el escudo? Pues Filipo, dando muestras de ingenio, sustituyó el aspis redondo de bronce por uno mucho más pequeño. Este se sujetaba al brazo izquierdo con una correa que dejaba libre la mano para sujetar la sarisa.

También os recordamos que los piqueros llevaban coraza, por lo menos los que formaban en las primeras filas. También grebas, ya que eso evitaba que sufrieran heridas de sus compañeros cuando las apoyaban en tierra. Sabemos que existía un reglamento interno en el ejército macedonio que castigaba el perderlas o no tenerlas en condiciones.

Pese a ser lentos en sus movimientos, los falangitas eran una fuerza de choque temible, por lo menos de frente. Además los infantes se entrenaban duramente en el orden cerrado, moviéndose con más agilidad de lo que uno se pueda creer.

Tropas ligeras

Los tercios españoles tenían arcabuceros o ballesteros que protegían los flancos. Los macedonios poseían otro tipo de tropas que hacían la misma función. En este caso eran honderos, arqueros o jabalineros.

De estas tropas ligeras, las que más destacaban eran los llamados agrianos, unos guerreros temibles que eran oriundos de las montañas del norte de Macedonia.

Profesionalización del ejército

Quizás el ejército de Filipo se profesionalizó gracias a otro elemento clave: un sistema regular de pagas. Tras hacerse con las minas del Pangeo, sabemos que el rey obtenía 1000 talentos anuales. Y esa cantidad era más que suficiente para afrontar esos salarios.

Vistas del monte Pangeo, en la región de Anfípolis

Vistas del monte Pangeo, en la región de AnfípolisAsí que podemos afirmar que el rey de Macedonia pudo crear el primer ejército 100% profesional de la historia de Grecia.

El reino de Filipo creció gracias a la cominación del poderoso ejército con otros elementos. Sobretodo con los matrimonios de conveniencia, algun que otro engaño y con sobornos cuando estos eran necesarios.

Expansión del reino

Así, en el 358 a. C., siendo aún regente de su sobrino, logró derrotar a los ilirios que habían matado a su hermano. Anexionó lo que se conoce como la Alta Macedonia al reino y de allí reclutó a la base de su infantería. A los nobles los introdujo en su caballería de compañeros como recompensa.

Con el norte bajo control, puso sus ojos en el este para centrarse en Tracia. Así fue sometiendo poco a poco a las ciudades de la zona, como por ejemplo Anfípolis, Pidna o Potidea. Fue precisamente en esa campaña donde perdió el ojo, concretamente en el asedio de la ciudad de Metona.

Al hacerlo, dijo que le compensaba perder un ojo a cambio de conseguir hacerse con la polis en cuestión. El control de Tracia le proporcionó tb el control de la mina de Pangeo. La misma que ya he comentado y que tan bien le vino para sufragar gastos tan elevados.

De Tracia a Tesalia

Cuando Tracia fue suya, se presentó en Tesalia, donde se casó con la hija de uno de los hombres más poderosos del reino. Eso no hizo que la región se sometiera, sino que le proporcionó unos aliados poderosos. Estos serían los que le ayudarían a someter a sus enemigos.

En el 353 a. C., fracasó en un intentó, pero tan sólo un año después logró una determinante victoria. Se convirtió de esa manera en el señor de Tesalia. Es curioso el nombre de esa batalla, fue la batalla del Campo de Azafrán.

Mapa de Grecia en el año 336 a. C.

Mapa de Grecia en el año 336 a. C.Hacerse con Tesalia no sólo le reportó beneficios económicos, sino que le permitió incorporar a su ejército a su poderosa caballería. Eso le reportaría más ventaja aún.

Atenas estaba en guardia desde hacía tiempo ante el poder creciente de Filipo y su reino. En el seno de la ciudad se debatía entre si era preferible estar a buenas con Macedonia o no.

En el 348 a. C., y tras destruir la ciudad de Olinto, logró someter la región de la Calcidica por completo. Esta era la única que resistía tras haber acabado con Potidea y Anfipolis años atrás.

¿Y después que más?

El siguiente paso era evidente, y fue entonces fue cuando puso su ojo (el único que le quedaba) en la Grecia central, con lo que ello implicaba. Se estaba acercando a las ciudades estado más poderosas. En el 346 a. C., fueron los propios tebanos los que le solicitaron que interviniera en la tercera guerra sagrada por el control de Delfos.

Quizás no eran conscientes de lo que habían hecho, ya que Filipo cruzó el paso de las Termópilas. Trase hacerlo, arrebató el oráculo a los focidios y asoló sus tierras. Aunque los demás no se hubieran dado cuenta, los macedonios cada vez se acercaban más a Atenas.

Pero aquella Atenas ya no era la de tiempos pasados, la que había plantado cara a los persas y después a la Liga del Peloponeso. Los tiempos de los grandes strategoi pertenecían al pasado, ya no quedaban militares que se pudieran medir a Filipo.