Sergio Alejo Gómez's Blog, page 9

September 13, 2019

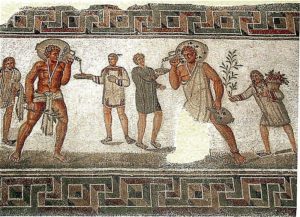

El centurión, el pilar de las legiones

Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías que? Hoy voy a tratar un tema que estoy seguro que os va a gustar, el centurión, el pilar de las legiones. La espina dorsal de la maquinaria de guerra romana. Y es que estoy seguro de que al deciros la palabra centurión, en vuestra mente ya se ha dibujado una imagen del oficial romano por antonomasia. Con la cresta horizontal de su galea, y su palo de vid siempre dispuesto a golpear a algún legionario despistado o que no ha cumplido con sus obligaciones.

Además de eso, su fama fue bien merecida, ya que como he dicho en varias ocasiones, combatían en primera línea. Eso hacía que estuvieran más expuestos que el resto de sus tropas. Por tanto, las posibilidades de perecer que tenían estos oficiales eran más elevadas que las de sus subordinados.

Hombres valerosos

Para empezar y como claro ejemplo de su coraje y valentía os daré un dato que estoy convencido de que os llamará la atención. Trasladémonos hasta el año 48 a. C., hasta el campo de batalla de Dyrrachium (en la actual Albania). Allí se produjo un duro enfrentamiento entre las tropas de Julio César y de Pompeyo en el marco de las guerras civiles. En ese lugar hallamos un ejemplo de esas virtudes en la figura del centurión cesariano Casio Esceva. Este fue gravemente herido en el combate y sabemos que al dejar su escudo, se comprobó que tenía 120 dardos clavados en él.

¿Os parece suficiente claro el ejemplo para destacar la bravura de este tipo de oficiales? Para que os hagáis una idea global de los números… En una legión romana del siglo primero d. C., lo normal es que hubiesen unos sesenta centuriones. Si una legión la formaban diez cohortes, había seis centuriones por cada una de ellas. Cada uno de estos estaba al frente de una centuria de ochenta hombres, ya que seis centurias hacían una cohorte.

Por encima de estos se encontraban los ocho oficiales superiores de la legión. Siendo el superior de todos el legado, con rango senatorial. Detrás de él iban seis tribunos, uno de rango senatorial, y otros cinco de rango inferior, ecuestre. Y en último lugar estaba el prefecto del campamento, que debo decir que estaba por encima de los tribunos. No en rango pero si en importancia y mando dentro de la legión, ya que se encargaba de todo lo relacionado con el propio campamento.

Distinciones en el cargo

Pero dentro de la categoría de centurión también había diferencia de rangos. Los del más alto eran los Primi ordines (los de la primera cohorte), siendo el más importante de todos el Primus Pilus. Este era el primero de la legión y comandaba la primera centuria de la primera cohorte, que era la mayor en número de efectivos. Obviamente el prestigio de estos primi ordines y sus pagas eran mejores que la del resto, pero cabe decir que se lo habían ganado por méritos propios.

Aunque todavía a día de hoy surgen dudas sobre algunas cuestiones de este cargo, si que sabemos que su posición era clave. Estaban justo entre la tropa y los altos cargos de la legión. Pero estos centuriones no estaban solos a la hora de mandar. Se les escaparían muchas cosas, por lo que se rodeaban de un grupo de suboficiales que les ayudaban en sus tareas.

Los más destacados de entre ellos, eran los optiones, en singular optio (su segundo al mando). Después estaba el signifer o portador del signum, que era el emblema de la centuria. Y también podíamos encontrar al tesserarius, el encargado de la tessera o contraseña, que también guardaba los ahorros de sus camaradas. Como véis estaban rodeados de hombres capaces que les hacían la vida mucho más sencilla.

Funciones de los centuriones

Pasaremos ahora a definir cuáles eran las funciones más destacadas de los centuriones. Y comenzaremos por la más básica, la de dirigir a sus hombres en la batalla. Pero eso ocurría puntualmente, ya que las batallas se producían de tanto en tanto, y menos habitualmente de lo que imagináis. No siempre se luchaba, sino que había largos períodos de paz.

¿Y qué hacían entonces los centuriones en esos períodos de paz? Pues encargarse de entrenar a los suyos. Y es que pese a combatir con ellos, era su oficial al mando, por tanto el que debía impartir disciplina. Pero no dormía junto a ellos como podríais creer. Los oficiales disponían de alojamientos o tiendas individuales que no compartían como hacían los legionarios rasos, agrupados en contubernios de ocho hombres cada uno.

Otro tipo de funciones

No solo hacían vida en los campamentos, sino que había casos en los que eran enviados para servir a gobernadores de provincias como escolta. Otras funciones que podían cumplir podían ser las de hacerse cargo de puestos avanzados, donde no había una figura de rango superior. O también la de asegurar puestos de suministros. Un claro ejemplo eran las canteras y minas en las que trabajaban esclavos o hombres libres asalariados.

También se les podían encomendar tareas tan variopintas o exóticas como por ejemplo la de cazar bestias. Ese sería el caso del centurión Quinto Tarquitio Restituto, que en su lápida funeraria encontrada en Colonia Agripina (Koln), señalaba haber capturado a cincuenta osos en seis meses. Toda una gesta para este oficial y seguramente para sus hombres que fueron los que hicieron el trabajo sucio.

Pero no siempre cumplían con tareas dentro del marco legal establecido. En ocasiones se les encomendaban asuntos un poco más turbios. Un ejemplo podía ser el de librarse de enemigos de cargos políticos, como podía ser de opositores a los emperadores. Un claro ejemplo de ese tipo de trabajos fue el del centurión Obaritus, que servía en la flota y que se encargó de acabar con la vida de Agripina. Esta era la madre de Nerón y obviamente la orden provenía del mismo emperador, con lo que uno no podía negarse a cumplirla.

Por cierto ya que hablo sobre Nerón, si queréis saber algo más sobre él, podéis clickar en este enlace. Os adjunto un artículo del blog El kronoscopio titulado, Nerón, emperador de Roma. No os lo podéis perder, su autor hace un amplio repaso a la biografía de este peculiar personaje que fue uno de los hombres más poderosos de su momento.

Características del cargo

Pero volviendo a las tareas más comunes, sabemos que las desempeñaban en la lengua oficial del imperio. Y es que como oficiales que eran tenían que saber leer y escribir de manera correcta y obviamente saber contar. Aunque muchos de ellos hablaban otras lenguas, como por ejemplo el griego, si procedían de la parte oriental del imperio. Todas estas aptitudes eran necesarias para ejercer tareas administrativas correspondientes a su cargo.

Además de eso, podían redactar informes que se enviaban a los tribunales por cuestiones de enfrentamientos entre ciudadanos. Sabemos que incluso podían abrir y llevar a cabo investigaciones relacionadas con temas de esta índole. A diferencia de los legados y los tribunos, que estaban solo de paso por el ejército, los centuriones eran militares de carrera. Eran hombres que habían ascendido desde la tropa y que estaban destinados a estar vinculados al estamento militar por muchos años.

Aunque no debemos olvidar que en ocasiones, los hijos de personajes influyentes accedían al cargo de centurión directamente. Queda claro que existían ya los enchufes por aquel entonces y esa categoría no iba a ser una excepción.

Origen y hoja de servicios

Aunque en un inicio eran puestos ocupados por hombres procedentes de Italia, con el tiempo el acceso se fue abriendo a hombres originarios de las provincias. Cuanto más romanizada la provincia, más posibilidades tenía uno de ocupar ese cargo. Un ejemplo claro era los hombres procedentes de la zona de Hispania Citerior o de la Galia Narbonense. Mención aparte merecían los oficiales que servían en las filas de la guardia pretoriana. En los primeros años del imperio se acostumbraba a reclutar ciudadanos itálicos. Con el devenir de los tiempos y d elos emperadores, hubo espacio para todos.

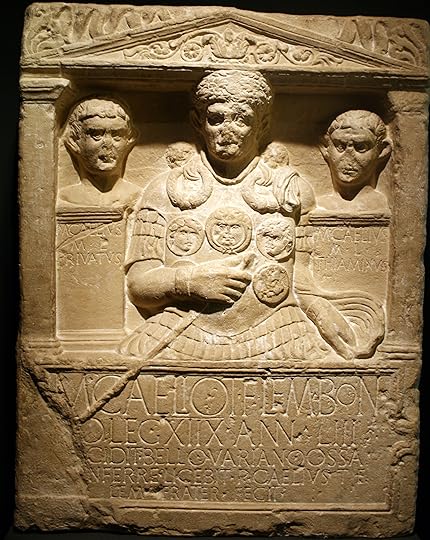

Un hecho casi común en la mayoría de estos oficiales, eran sus hojas de servicio, comúnmente repletas de hazañas relevantes. O eso es lo que ha llegado hasta nosotros si tenemos en cuenta la epigrafía hallada en sus lápidas funerarias. Un ejemplo claro sería el del centurión Quinto Etuvio Capreolo, originario de la Galia Cisalpina. Este sirvió en las legiones entre los años 30-70 d. C. En su lápida queda constancia de su carrera militar.

Sabemos que fue soldado raso durante cuatro años y que luego pasó a la caballería durante diez años más. Posiblemente después de recibir una recompensa o ascenso. Después fue ascendido al rango de centurión, y lo ocupó veintiún años. Como podéis apreciar todo un veterano con una larga y dilatada vida en el ejército.

Traslados y cambios de destino

Cuando un hombre era ascendido al rango del que hablamos hoy, era probable que fuese trasladado a otra unidad que necesitase oficiales. Esos traslados podían ser internos, cuando se hacían e el seno de la misma legión. O podían ser externos, cuando se les destinaba a legiones acantonadas en otro rincón del imperio. Además podían ser trasladados a unidades centrales, como los pretorianos. Para saber más sobre esta unidad de guardia de corps, os remito a un artículo que escribí hace ya un tiempo: El papel de la guardia pretoriana.

Existía la posibilidad de que centuriones pretorianos fuesen enviados a legiones acantonadas en otras zonas. Sobre esto último, también encontramos un ejemplo epigráfico de la carrera de otro oficial. En este caso de Marco Vetio Valens, originario de la ciudad de Ariminium (la actual Rímini). Este Valens, fue soldado raso de la guardia pretoriana. Pasó a ostentar el cargo de suboficial dentro de la misma unidad y recibió una condecoración durante la campaña de Britania del año 43 d. C.

Cuando cumplió sus dieciséis años de servicio en la guardia, se reenganchó como evocatus (veterano) y prosiguió su servicio como centurión en las cohortes urbanas en Roma. Pero su trayectoria no acabó allí, sino que después se fue a Panonia, donde sirvió en una de las legiones a las órdenes del gobernador de la provincia.

De la guardia pretoriana a la legión: ¿Castigo o recompensa?

Después fue ascendido a primus pilus en la legio VI Victrix, y viajó con está a la provincia de Hispania Citerior durante el reinado de Nerón. Allí participó en la campaña destinada a sofocar una revuelta protagonizada por los astures. Además, destacó en el combate y fue de nuevo condecorado en esa campaña.

Esta larga trayectoria de este personaje es un claro indicio de que los altos mandos de las legiones buscaban disponer de oficiales con experiencia. Muchos lo hacían de manera voluntaria, pese a que se habían ganado el derecho a obtener su parcela de tierra.

La vara y la cresta

Otro elemento característico de la figura del centurión, y por el cual se le reconocía era su preciado bastón o vara de vid, la llamada vitis. Objeto que entre otras cosas servía para impartir disciplina entre sus subordinados.

En este punto me permitiréis también que os explique una anécdota recogida por Tácito. En esta nos habla de los motines que tuvieron lugar en el 14 d. C. en las provincias de Panonia y Germania. En uno de esos levantamientos por parte de los legionarios contras sus mandos, sabemos que un centurión, de nombre Lucilo, fue masacrado por sus propios hombres. ¿Y por qué lo hicieron os estaréis preguntando?

Pues muy sencillo, porqué era un tipo cruel que se había ensañado con sus subordinados durante mucho tiempo. De hecho le llamaban cedo alteram, o lo que es lo mismo, dame otro. Tenía la mala costumbre de romper sus vitis en las espaldas de los legionarios. Es por tanto normal, que cuando los soldados tuvieron la oportunidad, se tomasen la justicia por su mano.

Otro aspecto que destaca de los centuriones, y que seguro echáis en falta es obviamente su casco con cresta transversal. ¿Y por qué la llevaban de esa manera? Pues para que se le reconociese dentro de la formación. Combatían en primera línea, por lo que era importante que cuando en el fragor del combate no se escuchaban las indicaciones, los legionarios se posicionasen correctamente. Y muchas veces lo hacían guiándose por la cresta de su oficial.

Otro aspecto que destaca de los centuriones, y que seguro echáis en falta es obviamente su casco con cresta transversal. ¿Y por qué la llevaban de esa manera? Pues para que se le reconociese dentro de la formación. Combatían en primera línea, por lo que era importante que cuando en el fragor del combate no se escuchaban las indicaciones, los legionarios se posicionasen correctamente. Y muchas veces lo hacían guiándose por la cresta de su oficial.

Ventajas del cargo

Pero, ¿qué ventajas tenía un centurión respecto a un legionario raso? Ya hemos comentado algunas, siendo una de las más ementales la paga, que entre diez o quince veces más elevada que la de sus subordinados. Pero hay otras que quiero destacar.

Una de ellas puede ser el estar exentos de según qué tareas, sobre todo las más pesadas. Además de que no tenían que compartir alojamiento con otros, sino que disponían de su propia tienda individual. Otra ventaja que quizás no sabíais que tenían era la de poder contraer matrimonio. Los legionarios lo tenían prohibido, pero ellos, jugaban en otra liga. Y es que con esa paga tan superior, podían mantener una familia, así como también a los esclavos pertinentes.

Por si fuera poco, si el centurión ascendía al cargo de Primus pilus, se le abrían más posibilidades aún. Podía convertirse en caballero, entrando a formar parte de la clase ecuestre, con las ventajas que ello conllevaba. Es decir acceso a cargos administrativos, financieros y militares de alto nivel.

Casos excepcionales

Un claro ejemplo fue el del centurión Marco Vetio Valens, al que ya hemos nombrado antes. De él sabemos que tras su ascenso a primer centurión fue nombrado tribuno de las cohortes pretorianas. Todo un hito para un hombre que pertenecía a la plebe. Al ascender a caballero se le abrieron más puertas, y eso le llevó incluso a convertirse en procurador de la provincia de Lusitania en el año 65 d. C.

Pero ya os digo que estos casos eran más bien excepcionales y no sucedían demasiado a menudo. Era más probable que sus descendientes llegasen a formar parte del rango ecuestre e incluso senatorial, por el buen hacer de ellos. El caso más claro es el del emperador Vespasiano. Era descendiente de centuriones que obtuvieron el ascenso al rango ecuestre, beneficiando de esa manera a sus sucesores.

Con esto creo que ya os habéis podido hacer a la idea de lo que era ser centurión en la antigua Roma. Espero que os haya gustado este breve repaso a su vida y a sus condiciones. Nos vemos en la siguiente entrada de ¿Sabías que?

Un saludo,

Sergio Alejo

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada El centurión, el pilar de las legiones se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

September 2, 2019

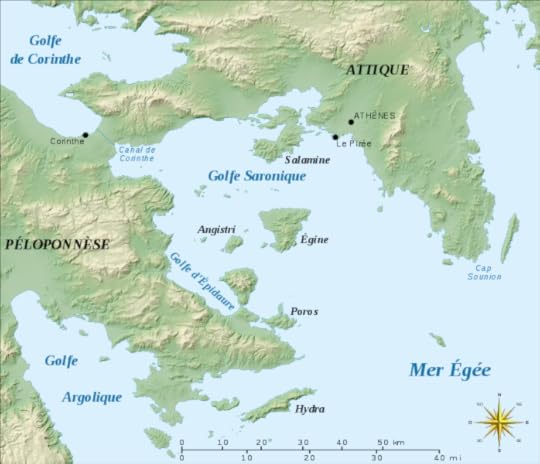

Los primeros pasos de Alejandro en Asia

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Retomaré el relato de la vida de uno de mis personajes preferidos del mundo antiguo. Y es que hoy voy a hablaros de los primeros pasos de Alejandro en Asia. Dejé el relato de los hecho justo en el momento en el que el rey macedonio se dispuso a dar el salto a Asia para comenzar con la campaña que había planificado su padre Filipo. Con la situación bajo control en Grecia, o por lo menos más calmada después de la lección que le dio a Tebas, dispuso todo para iniciar el viejo sueño panhelénico.

Así, en la primavera del año 334 a. C., Alejandro cruzó desde Europa a Asia, tanto por mar como por tierra y puso por fin sus pies en los territorios del imperio aqueménida. Sin duda, algo que debería llamarnos la atención, sobre todo por lo paradójico del hecho, es que fuera el camino inverso al que hizo Jerjes en el 480 a. C. Los aliados griegos de la Liga de Corinto se comportaron (teniendo en cuenta lo ocurrido a Tebas) y fletaron ciento sesenta trirremes para el transporte de un aparte de los efectivos.

Homenaje a los antiguos héroes

Dice la leyenda o las mismas fuentes usando la leyenda como recurso, que Alejandro, cuando desembarcó y puso los pies en tierra asiática, clavó la lanza en el suelo simbolizando que esa tierra era suya por derecho de conquista.

Quien sabe si era un presagio de lo que estaría por venir. La cuestión es que desde allí, su siguiente destino fue la sagrada Ilión, es decir Troya. Allí hizo los sacrificios oportunos a los dioses y rindió homenaje a la tumba de Aquiles (si es que de verdad estaba allí claro). Dicen las fuentes que el rey corrió alrededor de ella desnudo para rendir culto y homenajear al hijo de Peleo. Según decían los miembros de la familia de los molosos, los gobernantes del Épiro (familia de su madre) eran descendientes del gran héroe. De ahí la importancia que tenía ese gesto para el rey macedonio.

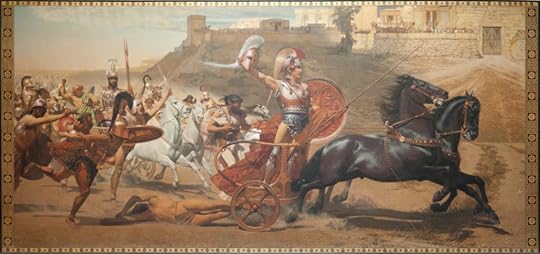

Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor. Fresco hallado en el palacio de Aquileón, isla de Corfú Grecia)

Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor. Fresco hallado en el palacio de Aquileón, isla de Corfú Grecia)Pero Alejandro no fue el primero macedonio en poner los pies en el imperio persa. Recordaréis que la ofensiva fue iniciada por varios de los oficiales de Filipo II. Entre ellos los más destacados habían sido Átalo (que ya había pasado a mejor vida) y el veterano pero vigoroso Parmenión. Llevaban ya algún tiempo guerreando por aquellos lares, aunque el empuje inicial se había frenado. La conquista, o lo que inicialmente debía serlo, se había convertido más en una defensa que en otra cosa.

Efectivos del ejército de conquista

Voy a enumeraros ahora la composición del ejército que llevó consigo Alejandro teniendo en cuenta que disponemos de varias fuentes que recogen esos datos. La cuestión es que según Arriano y Diodoro Sículo, que se sirvieron de las memorias escritas por Ptolomeo, uno de los generales del rey macedonio, se estima que las tropas desembarcadas en Asia eran de treinta y dos mil infantes. De estos, nueve mil eran falangitas macedonios (los pezhetairoi, para saber más sobre ello podéis consultar mi artículo sobre La Falange macedónica) que se dividían en seis regimientos o taxeis de mil quinientos cada uno. Tres mil de esos eran hipaspistas, es decir las tropas de élite macedonias que combatían al estilo hoplítico griego tradicional.

Y en cuanto a los aliados y mercenarios de las polis griegas, parece ser que se reunieron entre siete mil y cinco mil. También contaba entre los efectivos con un numeroso contingente de siete mil efectivos de tropas ligeras. Entre estas cabe destacar la presencia de los rudos tribalos y los odrosios (todos ellos tracios) y los ilirios. Además contaba con un contingente de mil lanzadores de jabalina agrianos y arqueros cretenses que eran reconocidos por su destreza.

Tropas de caballería

En cuanto a la caballería, un elemento más que esencial en el ejército macedonio, sabemos que Alejandro disponía de mil ochocientos jinetes que formaban parte de los compañeros, los hetairoi. Recordad que estos jinetes eran la caballería que Filipo potenció y que ya en tiempos de Alejandro alcanzó esas cifras tan elevadas. Cómo se la solía llamar, el martillo que golpeaba el yunque. El yunque obviamente era la falange.

Estos mil ochocientos jinetes se repartían en ocho regimientos o ilai de dos cientos veinticinco hombres cada uno. Uno de esos regimientos era el escuadrón real, que recibía el nombre de ile basilike.

Pero esos no eran los únicos jinetes que formaban parte del ejército macedonio, sino que se tenían que añadir seiscientos más de los aliados griegos, más los novecientos que aportaban los tracios y peonios. Y no debemos olvidarnos de los mejores jinetes de Grecia, los tesalios, aliados de Macedonia ya desde tiempos de Filipo. Estos aportaron la ingente cantidad de mil ochocientos jinetes más.

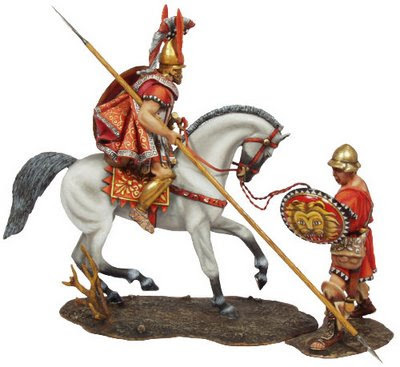

Imagen de un hetairoi o compañero de caballería

Imagen de un hetairoi o compañero de caballeríaComo podéis ver, las tropas montadas eran muchas, lo que deja entrever la importancia que jugaban en el ejército de Alejandro.

A ese numeroso ejército, había que sumar las tropas que ya estaban en Asía, que debían rondar los diez mil, más los numerosos ingenieros y zapadores que eran una parte fundamental del ejército macedonio.

Rumbo al Gránico

Sin duda era un ejército numeroso y eso era un gasto como comprenderéis, así que Alejandro necesitaba vencer y hacerse con riquezas cuanto antes. Así que se puso en marcha con una parte de su ejército (dieciocho mil hombres) hacía la satrapía de Frigia.

¿Y qué hicieron los persas al saber del avance de Alejandro? Inicialmente mantenerse pasivos, ya que le dejaron desembarcar tranquilamente en Asia en lugar de tratar de atacarle. ¿Y por qué lo hicieron? Básicamente porqué no le tenían miedo, o bien porqué pensaban que no era más que un crío demasiado ambicioso y poco inteligente. Y es que los persas disponían de una flota muy superior a la griega y podrían haber hecho algo más para interceptarlos.

Pero eso no fue lo peor, sino que encima le dejaron hacer y a la hora de salir a su encuentro desoyeron los consejos del general Memnón, el mercenario griego que servía al gran Rey. Este les dijo que lo mejor era aplicar la estrategia de tierra quemada en lugar de plantar cara a los macedonios que tenían una infantería mucho más poderosa.

Pero los sátrapas que estaban allí, quisieron enfrentarse a Alejandro pensando que le derrotarían fácilmente. No creyeron a Memnón o quizás desconfiaron de él ya que no dejaba de ser un griego. La cuestión fue que prestos a luchar, los generales persas eligieron la ribera oriental del río Gránico como escenario. Un lugar que era estratégico, ya que eran las puertas de entrada al corazón del imperio aqueménida.

Primera victoria de Alejandro

Cuando Alejandro llegó al río, los persas ya estaban formados en orden de batalla en la otra orilla. Parece ser que aquí hay dos versiones opuestas, una dice que Alejandro plantó cara esa misma tarde desoyendo los consejos de Parmenión. La otra afirma que acamparon y atacaron las posiciones persas a la mañana siguiente cogiéndolos por sorpresa.

En cualquier caso eso es lo de menos, ya que Alejandro optó por atacar de todas formas. Según las descripciones que nos dan las fuentes sobre el terreno del campo de batalla, este era poco adecuado para los griegos (imaginamos que por eso lo escogieron los persas). El lugar era escarpado y el río más profundo de lo que se esperaba.

Estudios geológicos recientes, indican por eso que ese dato no sería del todo cierto. ya que como mucho en esa época del año el Gránico tendría unos cuatro o cinco metros de anchura. La profundidad sería también escasa y como mucho el agua llegaría a las rodillas. Quién sabe cuál fue el escenario que se encontró Alejandro y si sus cronistas, entre ellos Calístenes, sobrino de Aristóteles, no quisieron magnificar su gesta poniendo más dificultades de las que realmente encontró.

Desarrollo de la batalla

En cuanto a la batalla en sí, os daré cuatro pinceladas sobre el desarrollo pero sin entretenerme demasiado. Sabemos que Alejandro formó a su ejército con la falange y los hipapistas en el centro, colocando en el flanco derecho a los mil ochocientos compañeros y en el izquierdo al grueso de la caballería aliada bajo el mando de Parmenión.

Entonces Alejandro lanzó un cebo a sus rivales. Envió a un pequeño contingente de jinetes al mando de Sócrates (no el filósofo que ya estaba muy muerto) contra el centro y la izquierda de los persas.

Aunque los macedonios fueron severamente castigados en esa carga, ese tiempo fue aprovechado por Alejandro para moverse hacia la derecha y envolver a los persas de la izquierda. Estos estaban desorganizados tras entablar combate con la avanzadilla macedonia.

Con la batalla en su cenit, el sátrapa Mitrídates se lanzó desde el centro de la formación contra Alejandro y sus hombres formando una cuña (cosa muy extraña porque los persas cargaban en cuadro). Fue en ese lance cuando Alejandro casi muere al ser atacado por un persa llamado Espitrídates. Fue la habilidad o más bien dicho la atención de Clito el negro, uno de los oficiales de Filipo la que le salvó. Este cercenó el brazo del persa de un tajo.

Sin líderes que comandaran el ejército, los persas comenzaron a desperdigarse. Los macedonios lo tuvieron más fácil desde entonces. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, Parmenión consiguió que los jinetes tesalios rebasaran a los persas y les infringieran una severa derrota. Eso sí tras aguantar lo inaguantable.

El desenlace de la contienda: los mercenarios griegos

Se dice que aquel día perecieron más de mil jinetes persas, entre ellos muchos de sus comandantes que eran a la vez los sátrapas del gran Rey. Pero la batalla no había concluido ni mucho menos. Todavía quedaba lo mejor del ejército persa: el contingente de mercenarios o más bien dicho de tropas griegas. No tengo muy claro que fueran hombres que cobraran, sino más bien soldados que prestaban servicio al gran Rey como los de cualquier otra satrapía.

La cuestión fue que los griegos no huyeron, quizás porqué no les dio tiempo a hacerlo. Creyeron que podrían negociar con Alejandro por eso de que eran casi hermanos. Tal vez pensaron que el rey macedonio los querría enrolar en su ejército, aunque nada más lejos de la realidad.

Formación hoplítica en falange, como la que usarían los mercenarios griegos del ejército persa

Formación hoplítica en falange, como la que usarían los mercenarios griegos del ejército persaAlejandro los veía como a traidores, y no iba a perdonarles que se hubieran alineado en el bando persa. Tenía que dar un escarmiento a los que quisieran hacer lo mismo. Así que no les dio opción alguna a negociar y les atacó con la falange y la caballería, es decir usando el yunque y martillo. Obviamente el contingente griego fue derrotado y Alejandro sólo permitió que vivieran unos dos mil hombres. Pero su destino no fue mejor, sino que fueron mandados como esclavos a Macedonia.

Como ofrenda de esa primera gran victoria en suelo persa, Alejandro mandó a Atenas trescientas armaduras persas en las que mandó inscribir el siguiente mensaje: “Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos, de los bárbaros que habitan en Asia”.

Esa victoria iba a ser tan sólo la primera de las que lograría, y aunque no significaba mucho para los persas, para el joven rey sí.

Voy a detener el relato en este punto, pero no os preocupéis, en breve lo retomaré para seguir narrando las gestas del gran Alejandro. Un saludo y nos vemos en la siguiente entrega de ¿Sabías qué?

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Los primeros pasos de Alejandro en Asia se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

July 26, 2019

Mitrídates del Ponto la espina de Roma

Bienvenidos, hoy os voy a hablar sobre un personaje de la antigüedad que quizás no conozcáis. Este jugó un papel muy destacado en la resistencia contra la República romana de principios del siglo I a. C. No fue un enemigo al uso, y supuso un engorro para los romanos. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Mitrídates del Ponto la espina de Roma.

¿Y que era el Ponto os estaréis preguntando? Pues un reino helenístico situado en la orilla sur del Mar Negro (al que los griegos llamaban el Ponto Euxino o mar profundo) y que se iría expandiendo a lo largo del mandato de este rey. La siguiente pregunta que os vendrá a la cabeza seguro que es acerca de la figura de Mitrídates.

Mitrídates y su reino del Ponto

Pues hablemos un poco sobre este personaje. Su venida al mundo coincidió con la aparición en el cielo de un cometa en forma de espada. Él mismo sabría sacar provecho del episodio alegando que era un buen augurio y representaba la esperanza. Aunque para los romanos ese hecho significaba lo contrario, un mal augurio. Aunque eso a él imaginamos que le importaba bien poco.

La saga dinástica a la que pertenecía el rey del Ponto estaba vinculada estrechamente a los reyes del imperio seleucida. Este reino fue fundado por uno de los generales o diadocos de Alejandro Magno, el gran Seleuco. Aprovecho para deciros que si queréis saber algo más sobre este apasionante período os invito a que leáis el artículo del blog Historiae, titulado División del imperio de Alejandro.

Además de emparentarse con él, Mitrídates, como buen propagandista que era, trató de vincularse a los reyes aqueménides de la antigua Persia. Los predecesores de Mitrídates habían extendido el reino del Ponto hasta alcanzar la nada despreciable cantidad de un millar de kilómetros.

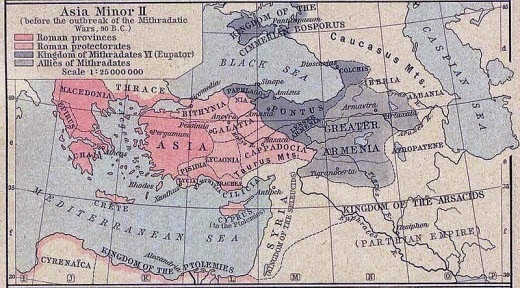

Mapa de Asia Menor antes del inicio de las guerras mitridáticas

Mapa de Asia Menor antes del inicio de las guerras mitridáticas

El reino tenía un poco de todo en cuanto a territorios, es decir, desde vastas llanuras costeras que eran muy fértiles, hasta cuencas fluviales. En su reino se englobaban muchas ciudades griegas, antiguas colonias fundadas durante las migraciones de los siglos IX-VI a. C. La región además tenía importantes cordilleras de donde se extraían cuantiosas cantidades de hierro y metales preciosos, aumentando de esa manera la riqueza del reino.

Primeros años de vida ajetreados

Volviendo a la vida del que sería monarca, sabemos que su padre murió tal vez envenenado por su propia esposa, que pretendía hacerse con la regencia. Sabemos que siendo muy joven tuvo que exiliarse para protegerse de su madre, que pretendía deshacerse de él también para seguir reinando.

Cuando fue más mayor, regresó del exilio y depuso a su madre, que seguramente sería ejecutada para evitarse futuros contratiempos. También se encargó de su hermano pequeño, que no era más que competencia para él y se casó con su propia hermana Laodice. Se colocó además el sobrenombre o epíteto de Eupator para distinguirse de otros reyes que se llamaron como él. Este significaba padre afectuoso, dejando claro que su pueblo era importante para él, por lo menos en apariencia.

Una vez en el trono comenzó a estudiar la posibilidad de expandir sus dominios. Para ello puso los ojos en los vecinos reinos de Bitinia y Capadocia. Dejó en paz a Pérgamo, que había sido entregado en herencia por su rey a los romanos al no tener sucesores.

Política de Roma en Asia Menor

Y ya que hablamos de los romanos, os daré unos cuantos datos que os servirán para haceros a la idea de como trataban a la gente de la zona. Sabemos que no todos los habitantes de los reinos bajo influencia de la República estaban de acuerdo con su política. Los gobernadores desarrollaban cargos anuales así que en el poco tiempo que tenían trataban de llenarse los bolsillos al máximo.

Para llevar a cabo la recaudación de impuestos, la República subcontrataba empresas privadas dirigidas por los llamados publicani. Estos adelantaban los tributos a Roma y luego se encargaban de cobrar a los ciudadanos. Pese a que Mitrídates sabía que ese punto le podía favorecer, era consciente de que enfrentarse a Roma era muy peligroso. Dejó estar por el momento aquellos territorios y se centró en las ciudades griegas independientes que estaban a orillas de Euxino.

Política expansionista y primer choque con Roma

Les prestó ayuda para defenderse de las tribus escitas que no dejaban de acosarlas constantemente. Esas campañas sirvieron para curtir al ejército del Ponto y Mitrídates se encargó de ir anexionando territorios poco a poco. Primero le tocó a Armenia Menor que estaba ubicada al norte de Anatolia. Lo siguiente que conquistó fue una parte de Galacia, una región que estaba ubicada entre el Ponto y Capadocia. Esta recibía ese nombre porqué allá por el siglo III a. C, se había asentado una gran tribu de galos.

Tetradracma con la efigie de Nicomedes III

Tetradracma con la efigie de Nicomedes III

Pero no todo iba a ser tan sencillo, sobre todo después de que se metiera por medio Nicomedes III, rey de Bitinia. Este entró en conflicto con el Ponto por un tema matrimonial. Más bien eso fue una excusa para iniciar un conflicto que hubiese tenido lugar igualmente. Los romanos, siempre al acecho, y siendo aliados de Bitinia, decidieron inmiscuirse también en el tema.

Obligaron a Mitrídates a restablecer a Nicomedes como rey de Bitinia. El rey del Ponto había promovido una revuelta previamente para echarlo del trono y quedarse él con su reino. Además de eso, Roma le obligó a devolver algunos territorios a Capadocia.

El senado envió a un tal Lucio Cornelio Sila para que llevara a cabo esa tarea. Seguro que este nombre os sonará. Mitrídates se vio obligado a obedecer para no enfrentarse a Roma, ya que todavía no era el momento. Esperaría pacientemente una oportunidad más buena para enfrentarse a ellos. Y esta no tardaría demasiado en llegar. Los romanos desde el 90 al 88 a. C., tuvieron que lidiar con sus aliados o socios en Italia. Fue en ese momento cuando tuvo lugar la llamada guerra social que mantuvo ocupados a los romanos lejos de oriente.

Aprovechando la oportunidad

Mitrídates aprovechó que Roma estaba ocupada para volver a meterse en Capadocia, pensando que estos no tendrían capacidad de reacción. Pero las garras de la República llegaban a todas partes. El Senado envió a Manlio Aquilio a Pérgamo para frenar el avance del rey del Ponto. El primer paso que dio no fue atacar directamente, sino que se valió del títere Nicomedes. Después de haber intercedido a su favor, se quiso cobrar la recompensa. Para ello obligó al rey a atacar con su ejército a Mitrídates.

Pero el rey pontino no se quedó esperando, sino que se anticipó e invadió la Capadocia deponiendo a su rey. Nicomedes fue derrotado por las tropas del Ponto en la batalla del río Amnias. Ese fue un duro golpe que hizo que Aquilio se quedase solo ante el Ponto. Mitrídates y su ejército, muy confiados por la flamante victoria, avanzaron y acabaron de someter la Capadocia por completo.

Llegaron a capturar a Aquilio que fue ejecutado sin piedad. Los pocos supervivientes romanos se refugiaron en la cercana isla de Rodas. Y ese iba a ser el siguiente paso que iba a dar el ambicioso rey. Aunque ante de hacerlo quiso dejar las cosas aseguradas a sus espaldas.

Medidas drásticas

Fue en ese momento cuando Mitrídates tomó una decisión que a la postre le acabaría resultando fatal. Y es que mandó eliminar a toda la población itálica que estuviera en la zona de Asia Menor. Se encargó de alentar a los autóctonos a que lo hicieran porqué los romanos se estaban enriqueciendo a costa de ellos. Al plantar cara a Roma de esa manera, esperaba ganar popularidad a la vez que todos los implicados se le unían. Otro motivo para hacerlo era que todos los implicados se convertían a todos en culpables de tal acción a ojos de los romanos.

El día acordado, fueron asesinados unos 80 mil romanos y ciudadanos itálicos. Como podéis ver una cantidad enorme de gente. Sus propiedades fueron confiscadas y repartidas entre el Ponto y los que habían colaborado en la masacre. Con la matanza perpetrada, el rey se lanzó a por Rodas. Aunque sus habitantes le estaban esperando y se habían preparado concienzudamente.

Helepolis, torre de asedio póntica usada en el asalto a Rodas

Helepolis, torre de asedio póntica usada en el asalto a Rodas

Además, la flota póntica fue sorprendida por un temporal que la diezmó. Así que ante la imposibilidad de llevar a cabo el asedio, optó por retirarse. Pero lo hizo con otro objetivo en mente: Grecia. Y es que los griegos, al igual que los habitantes de Asia Menor estaban sufriendo el acoso tributario de los romanos. Así que en primera instancia, Atenas solicitó a Mitrídates ayuda para deshacerse de los romanos.

La ciudad representaba el mundo helenístico y Mitrídates siempre había sido pro heleno, por no decir que se consideraba como ellos. Como nuevo dueño de Asia Menor y con pierna y media en Grecia, los romanos comprendieron a quien se enfrentaban.

La hora de la verdad

Con los antecedentes de Pirro y Filipo V, Roma decidió mandar de nuevo a un general competente para ocuparse del asunto y evitar que la cosa llegara a más. Y de nuevo apareció en escena Sila, que por aquel entonces ostentaba el consulado. Pero justo antes de partir para Grecia algo sucedió. Y es que su gran rival, el popular Mario (popular porqué estaba al frente de la facción popular del Senado) se le adelantó.

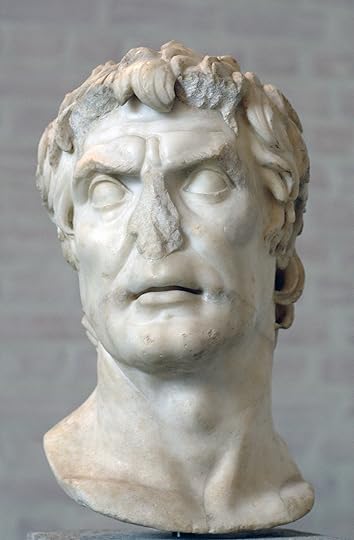

Busto de Lucio Cornelio Sila

Busto de Lucio Cornelio Sila

Sila, al que le había costado mucho llegar a la magistratura decidió poner en espera su partida hacia oriente y zanjar sus asuntos en Roma. Para ello, entró en Roma al frente de su ejército, donde derrocó a los populares que se habían hecho con el poder. Hizo la purga de rigor y cuando estuvo todo controlado, se puso en marcha de nuevo hacia su destino.

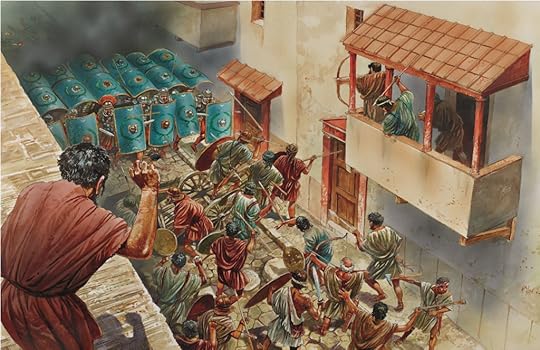

La primera parada fue Atenas, donde se detuvo para recuperar de nuevo el control de la ciudad y de su puerto. Lo logró después de duros combates. Acto seguido, conocedor de que por el norte llegaba el grueso del ejército póntico, se puso en marcha para interceptarlo.

Queronea, un lugar emblemático

Eso tuvo lugar en un lugar mítico, que seguro que os suena, la llanura de Queronea. Si, la misma en la que Filipo II y su hijo Alejandro derrotaron a una coalición de ciudades griegas en el año 338 a. C. En aquel año 86 a. C., casi trescientos años después, dos grandes ejércitos volvían a verse las caras de nuevo. Los efectivos que formaron parte de ambos ejércitos eran dispares. En el bando romano, y según datos extraídos de las Memorias del propio Sila, había 15 mil legionarios y cerca de 1500 jinetes.

Aunque por datos aportados por él mismo, comandaba cinco legiones, lo cual no concuerda demasiado con esas cifras. Eso nos lleva a pensar que por lo menos serían entre 20 y 30 mil hombres. O sea, en líneas generales el ejército romano podría rondar los 40 mil efectivos. Parece un gran ejército, pero nada más lejos de la realidad si tenemos en cuenta que el de Mitrídates era tres veces más numeroso.

Y es que el rey del Ponto pese a no estar presente, había delegado el mando de sus tropas en uno de sus mejores generales: Arquelao. Dentro del ejército había tropas pónticas, tracias, escitas, capadocias, bitinias y gálatas. Todo un elenco de nacionalidades. Según los datos de Plutarco, había cerca de 100 mil infantes, 10 mil jinetes y 90 carros de guerra falcados. Apiano, elevaba las cifras hasta los 120 mil efectivos, en cambio Memnon las reduce hasta 60 mil.

Si nos basamos en estudios más recientes, todo nos hace pensar que las fuerzas podrían estar bastante más igualadas de lo que se nos ha hecho creer. La cuestión fue que la batalla fue muy disputada, y hasta el final no se acabaría decidiendo a favor de los romanos. Gracias a las cohortes de reserva que había dispuesto Sila y que sirvieron para reforzar las alas del ejército romano.

Resultado de la contienda y respuesta de Mitrídates

El ejército póntico se replegó hacia el cercano monte Acontium. Al ver que las alas huían, obviamente el centro de la falange hizo lo mismo. Las fuerzas desperdigadas huyeron de manera desordenada y pese al esfuerzo de Arquelao para que continuaran luchando, se replegaron más y en desorden. Los romanos no tuvieron clemencia, y cuando los atraparon, los masacraron.

En cuanto a las bajas de la batalla, sucede prácticamente lo mismo que con los datos iniciales, y es que las cifras siempre varían según la fuente que se consulte. Por ejemplo, Livio nos dice que los pónticos dejaron en el campo de batalla a 100 mil de los suyos y que las bajas romanas no fueron más que 13. Sin duda son unos números exageradamente desproporcionados. Plutarco, otro autor que debería darnos cierta fiabilidad, dice que las bajas romanas fueron sólo 12. Independientemente de estos datos tan volátiles y manipulables, el éxito de Sila fue saber usar a las tropas que dejó en reserva.

Pero Mitrídates, lejos de desistir y aceptar la derrota, se lanzó de nuevo al ataque y movilizó otro poderoso ejército. En esta ocasión y según las fuentes, reunió a una cantidad que oscilaba entre 80 y los 100 mil efectivos. Ese ejército lo comandaba un tal Dorilao que decidió no plantarle cara a Sila de inmediato, sino fortificarse y aguardar para que este le atacase.

Una fuente inagotable de recursos

Eso sucedió cerca de la ciudad de Orcómenos. De nuevo Sila, con un ejército similar en tamaño al usado en Queronea, logró infligir una severa derrota a los pónticos. Estos volvieron a huir del campo de batalla dejando a muchos de los suyos sin vida. Los ejércitos de Mitrídates dejaron Grecia tras ese estrepitoso fracaso, y Roma se encontró de nuevo como dueña y señora de su provincia.

Tras aquello, el rey no tuvo más opción que negociar una paz con los romanos, ya que temía que se lanzaran a la invasión de su reino. Sila no estaba para tonterías e impuso unas condiciones duras a los vencidos. El Ponto tuvo que pagar indemnizaciones importantes a los vencedores y además tuvo que renunciar a los territorios que había conquistado recientemente.

Ese tratado de Paz pasaría a ser conocido como la Paz de los Dárdanos. Aunque más que una paz, era una tregua para que ambas potencias pudieran resolver sus asuntos internos. Por ejemplo, mientras Sila estuvo en Grecia, sus opositores aprovecharon para hacerse con el poder de nuevo. Aunque sobre este tema ya hablaremos en otra ocasión.

Situación tras la larga guerra

Volviendo a Mitrídates, sabemos que él no lo tuvo más fácil, ya que su fracaso supuso tener que dar la cara ante sus nobles y sus aliados. Sabemos que al rey no le tembló el pulso a la hora de llevar a cabo una purga contra aquellos que eran sospechosos de conspirar contra él. Pero no pasaría demasiado hasta que Mitrídates se pusiera de nuevo en marcha con intención de enfrentarse de nuevo a la República.

Y es que en el año 83 a. C., Lucio Licinio Murena, general de Sila en Asia se lanzó contra el Ponto alegando que el viejo enemigo se estaba rearmando. Murena se adentró en territorio del Ponto pero fue derrotado por Mitrídates de manera clara. Esa victoria dejó en muy mal lugar al general romano, que fue llamado a la capital para dar explicaciones por sus actos. Por contra, rey del Ponto se hizo más popular al haber repelido la invasión.

Como represalia, el mismo Sila incrementó los impuestos a las ciudades de Asia Menor. La intención era cobrarse venganza por la masacre acontecida en el año 88 a. C. y que parecía haberse quedado en nada. La situación se tornó imposible para los habitantes de esas ciudades, que no tuvieron más opción que pagar sus deudas.

Tercera guerra mitridática

Y con ello nos plantamos en la llamada Tercera Guerra Mitridática, que dio comienzo en el año 74 a. C. y que se prolongaría hasta el 65 a. C. ¿Y por qué se inició esta nueva guerra entre Mitrídates y Roma? ¿Es que no había tenido suficiente el rey con vencer a Murena pocos años antes?

Fueron varios factores los que le llevaron a creerse superior a los romanos y a retomar la idea de expandir su reino. Entre esos factores estaban por ejemplo el hecho de que el rey había logrado formar un excepcional ejército y estaba mejor entrenado que nunca. El segundo de ellos y que allanaba el camino era sin duda el hecho de que Roma tenía un frente abierto en Hispania.

Busto del general romano Quinto Sertorio

Busto del general romano Quinto Sertorio

El rebelde Sertorio estaba en pie de guerra contra la República y eso provocaba que se tuvieran que destinar muchos recursos al otro extremo. Y de rebote, eso dejaba margen de maniobra a su reino para iniciar una nueva guerra. Además de lo comentado, Mitrídates contaba con la ayuda inestimable, la de su yerno, Tigranes de Armenia. Este había conseguido consolidarse en el trono y formar un ejército decente para apoyar la causa del rey del Ponto. Pero lo que provocó que todo se precipitase fue la muerte del rey Nicomedes IV de la vecina Bitinia.

Y es que este, al igual que sucediera en Pérgamo tiempo atrás, decidió legar a su muerte el reino a Roma. Mitrídates que tenía aspiraciones a quedárselo, alegó que los romanos habían manipulado el testamento. Además sabía que Bitinia le servía de protección ante Roma, y al pasar a manos de esta, el paso para la República quedaba despejado. El rey del Ponto decidió que sería mejor adelantarse a sus enemigos por lo que atacó a finales del año 74 a. C. una vez que Sila ya no estaba en el mundo de los vivos. Conquistó el reino de Bitinia, adelantándose a la toma de poder por los romanos.

Reacción de Roma

El protegido de Sila, Licinio Lúculo fue nombrado cónsul y pidió que se asignara la dirección de la guerra en Oriente. Entre preparativos y demás, su magistratura caducó, y tuvo que serle concedido un proconsulado, concretamente el de la provincia de Cilicia para que pudiera llevar a cabo la guerra contra el Ponto. El Senado le concedió 3 mil talentos para que se hiciera con una flota, pero Lúculo se quedó ese dinero y en lugar de buscar barcos reclutó tres legiones.

Se puso entonces en marcha aunque fue más precavido que Murena y no se lanzó a lo loco contra el ejército enemigo. Sabía que el ejército póntico era muy superior en número, así que optó por cortar sus vías de suministro. La oportunidad de hacerlo la tuvo cuando Mitrídates inició el asedio de la ciudad de Cízico. Lúculo se colocó en su retaguardia, y le sometió a su vez a sitio. Rodeado, el ejército del Ponto se vio obligado a tomar la ciudad para poder reabastecerse. Pero eso no ocurrió, y llegado el invierno, se tuvo que retirar.

Los pónticos tenían que atravesar el asedio romano, y estos no los iban a dejar pasar tranquilamente. Sabemos que muchos de los efectivos del enorme ejército perecieron de hambre durante el largo asedio que hicieron. Y los que trataron de traspasar las líneas romanas fueron cálidamente recibidos y se las vieron y desearon para pasar. A los que fueron evacuados por mar tampoco les iría mejor, ya que los dioses estaban con Roma. Provocaron una fuerte tormenta que diezmó la flota e incluso Mitrídates que viajaba en una nave tuvo que ser rescatado para no morir.

La guerra se lleva al Ponto

Los romanos persiguieron a los pónticos hasta su reino y sometieron a asedio a varias de las ciudades costeras. La moral de los pónticos estaba por los suelos, las cosas no habían salido tan bien como esperaban. Mitrídates en lugar de defender su reino, puso tierra de por medio y logró escapar. Se dirigió hacia Armenia, donde se refugió en la corte de su yerno. Los romanos pidieron a Tigarnes que les entregase al prófugo, aunque estaba claro que por el vínculo entre ambos gobernantes eso no iba a suceder.

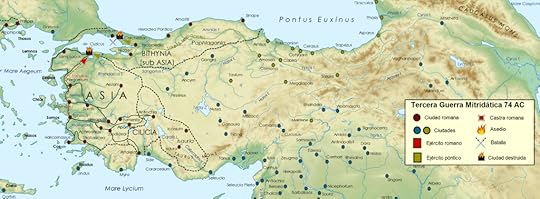

Mapa de las operaciones de la tercera guerra mitridática

Mapa de las operaciones de la tercera guerra mitridática

De hecho tal vez esa era la intención del propio Lúculo. Sin perder tiempo invadió el reino de Armenia para demostrar que no se jugaba con Roma. El ejército que llevó consigo no era muy numeroso. El rey armenio que poseía uno más numeroso creía que acabaría con los romanos rápidamente. Pero el Senado no le había permitido extender la guerra contra Mitrídates más allá de los límites del Éufrates. Al entrar en Armenia estaba vulnerando esa orden y eso a la larga le acarrearía problemas.

Además, el bando popular, opositor suyo, destacó que lo que quería Lúculo era enriquecerse a costa de la República. La cuestión fue que Lúculo se lanzó directamente hacia la capital del reino, Tigranorceta y la sometió a asedio. El rey armenio, en lugar de ser cauteloso, envió a su poderoso ejército y atacó de frente a las legiones. En ocasiones la superioridad numérica no lo era todo, y menos cuando eran los romanos a los que se tenía delante. Y ese fue el error de los armenios, al creerse superiores se confiaron y se tomaron su tiempo en el despliegue de las tropas.

Obviamente los romanos aprovecharon ese tiempo para desplegarse por los flancos y mandaron a la caballería auxiliar gálata a la retaguardia del enemigo. Así sorprendieron a los armenios que no esperaban que los romanos pasasen a la ofensiva en campo abierto. En la victoria de Lúculo influyó el hecho de la superioridad de los legionarios en cuanto a panoplia. El grueso del ejército armenio estaba formado por infantería ligera que no llevaban más que escudos ligeros y apenas armadura.

La gloria de Lúculo

Las legiones del procónsul fueron más disciplinadas que en otras ocasiones y no se detuvieron a saquear el campamento enemigo. Sino que se dedicaron a perseguirles y a darles muerte. La matanza fue terrible y el rey se vio obligado a huir para salvarse. Ambos reyes, Mitrídates y Tigranes habían sido vencidos por Lúculo. Aunque este estaba en suelo enemigo y no disponía de tropas suficientes para conservar lo que conquistaba.

Sabemos que Tigranorceta acabó cayendo al poco tiempo y que varios de los aliados del rey armenio juraron fidelidad a Lúculo y a Roma. Para el año 67 a. C. Para entonces Mitrídates estaba de nuevo en su reino, y reunió de nuevo a un ejército entre sus antiguos seguidores. Venció a los romanos en una dura batalla en Zela en ausencia del procónsul. Lúculo decidió entonces ir de nuevo a por el rey del Ponto, pero sus tropas se plantaron.

Llevaban años siguiéndole por toda Asia y su tiempo de servicio ya hacía tiempo que había terminado. El propio Senado pareció tomar una nueva decisión. Tras esa dolorosa derrota se concedió el mando de la guerra en Asia al gran Pompeyo. Este sería el encargado de llevar a cabo la nueva campaña contra el rearmado y reforzado Mitrídates. Aunque si acaso esa parte la dejamos para otro momento. Porqué ya os avanzo que el rey del Ponto todavía no había dicho su última palabra.

Nos vemos y leemos en la próxima entrada de ¿Sabías que?

Sergio Alejo

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Mitrídates del Ponto la espina de Roma se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

July 21, 2019

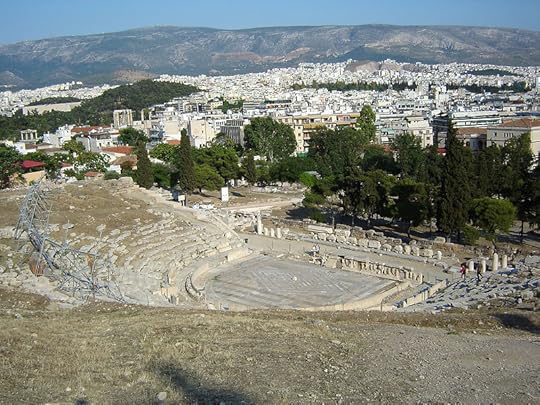

Atenas tras la muerte de Pisístrato

Bienvenidos a una nueva entrega de la sección de mi blog ¿Sabías que? Hoy voy a seguiros hablando de esa Atenas menos conocida. La Atenas de tiempos arcaicos, la predecesora de la majestuosa ciudad que se acabaría convirtiendo en la cuna de la democracia. Y es que para llegar hasta ese punto, tuvo que vivir momentos complicados. Otros no tan difíciles como por ejemplo la tiranía de Pisistrato, de la que ya os hablé en una entrega anterior.

Pero prosigamos con el relato de los hechos y veamos que les sucedió a Atenas tras la muerte de Pisístrato, que fue el impulsor de su grandeza.

Sucesión de tirano

Os dejé en el punto en el que Hipias sucedía a su padre en el cargo y gobierno de la polis. Como hecho característico del gobierno del nuevo tirano, debéis saber que Hipias gobernó como cotirano con su hermano Hiparco. Eso ya nos dice que por lo menos debían de llevarse bien, sino imaginaros como hubiera sido sino.

Quizás ese cogobierno respondía más a un tema de imagen del régimen que a un aspecto real. Ya que según parece Hiparco jugó un papel más secundario y amable dentro del gobierno. Dicen las fuentes que prosiguió con la política cultural de mecenazgo que ejerció su padre y que tan buenos frutos había dado.

Todo parecía ir bien, por lo menos hasta el año 514 a. C. Esa fue la fecha en la que dos ciudadanos atenienses, Harmodio y Aristogitón atentaron contra Hiparco en las fiestas de las Panateneas.

¿Tiranicidio? ¿O había otro motivo?

Seguramente le atacaron a él por qué era un objetivo más fácil. Además al ser menos importante no dispondría de tanta protección como su hermano. Hipias era el que dirigía todo el cotarro para entendernos.

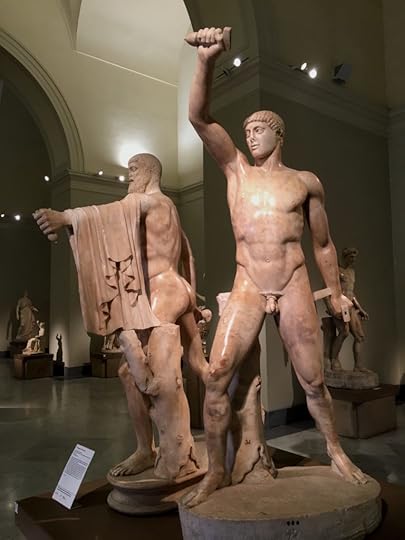

Grupo escultórico de los tiranicidas

Grupo escultórico de los tiranicidasLa cuestión fue que lo mataron con relativa facilidad. Aunque la respuesta de la guardia de Hipias tampoco se hizo esperar. Acabaron casi de inmediato con Harmodio y capturaron a Aristogitón. Imaginamos que el pobre desgraciado hubiera preferido morir como su compañero.

Básicamente porque le torturaron posteriormente para tratar de hacerle hablar. Aunque no obtuvieron información alguna, así que no pasó mucho tiempo hasta que lo ejecutaron.

La tradición defiende la teoría de que los dos asesinos de Hiparco eran un par de revolucionarios que querían derrocar el régimen. Pero llegados a este punto y basándonos en Tucídides, podemos afirmar que tenían otra motivación. El historiador aseguró en su momento que se trataba de una riña privada más que un asunto de estado. Un asunto de amantes para que se entienda mejor.

Lo que está claro es que la muerte de su hermano provocó en Hipias cierto recelo. Así que su gobierno que hasta entonces había sido decente, se endureció más.

Reaparición de los Alcmeónidas

Por otro lado, aparecieron en escena de nuevo los Alcmeónidas. Aquella familia de la que se sirvió Pisiatrato para regresar de su primer exilio. ¿Qué les había ocurrido cuando el tirano se hizo con el poder de manera definitiva? Pues obviamente fueron enviados al exilio por participar de manera activa en su segunda expulsión.

Este clan, dirigido entonces por un tal Clístenes, estaba conspirando desde la distancia. Este era el hijo de Megacles, y se había convertido en un tipo influyente. Sobre todo después de patrocinar la reconstrucción del Oráculo de Delfos, con lo que ello significaba.

El oráculo de Delfos

El oráculo de DelfosEso contentó a Apolo, pero más a la Pitia, su representante en la tierra. Y una cosa llevó a la otra. La agradecida mujer se aprovechó de la incredulidad de los que acudían a buscar consejo. Entre ellos de los espartanos. Cuando uno de ellos acudía a pedir consejo para su ciudad, está manipulaba la respuesta.

Y es que les transmitía una y otra vez el mensaje de que su obligación y destino era salvar a los atenienses de la tiranía.

¿Y qué hicieron los espartanos?

Seguramente os vendrá a la cabeza la pregunta de qué ganaban los espartanos liberando a Atenas. Y más cuando ellos no estaban regidos por una democracia precisamente. Pues la respuesta es sencilla. Como habéis podido comprobar en las anteriores entradas, las tiranías defendían los intereses de las clases medias e incluso bajas. Y eso en cierto modo no gustaba a Esparta que abogaba más bien por una oligarquía.

Por lo tanto ya tenemos el caldo de cultivo para que tomaran cartas en el asunto. Tras intentarlo por mar y fracasar estrepitosamente, hicieron lo propio por tierra en el 510 a. C.

Enviaron a su rey Cleómenes al mando de un poderoso ejército que puso sitio a la ciudad. Cabe destacar que por aquel entonces no tenía las poderosas murallas. Lograron arrinconar a Hipias y a los suyos en el Acrópolis. El tirano no tardó mucho en entregarse. Los espartanos se mostraron clementes y le permitieron el exilio antes que la muerte.

Pero Hipias no se iba a rendir tan fácilmente como veremos y trataría de regresar emulando a su padre de nuevo.

Mientras tanto en Atenas…

Pero dejemos al tirano en su exilio por el momento, y centrémonos en lo que sucedió en la Atenas liberada por los espartanos. ¿Qué creéis que sucedió a continuación? Pues que Clístenes regresó a Atenas ahora que Hipias ya no estaba al mando. Eso obviamente provocó que las luchas internas entre las familias aristocráticas volvieran también.

Clístenes optó por entregar entonces el poder al pueblo, al demos. ¿Pero como es que un aristócrata hizo tal cosa? Obviamente no lo hizo al azar, sino que al ver que estaba perdiendo contra la facción enemiga decidió buscar aliados.

Con eso se ganó a la masa, y se hizo en cierto modo con el control de la Asamblea. Y lo primero que hizo fue cambiar el censo, y pasar de las 4 tribus originales a 10. Pero esas tribus también las subdividió por zonas, y creo la agrupación que llamó tryttes. Aunque eso lo dejaremos para otro día ya que es muy complejo de explicar.

Esa nueva división de tribus y tryttes sirvió para desintegrar el poder de los clanes locales. Cuando se reunían ya no interesaban tanto los asuntos locales como los concernientes al Ática en su conjunto.

El avispado Clístenes

Parecería que sus reformas sirvieron más para desunir que para unir. Eso nos puede hacer pensar que es sin duda poco democrático. Aunque la verdad es que el efecto fue el contrario. Todos los miembros de las nuevas tribus tenían un objetivo común: Atenas. ¿Y qué hay más democrático que eso?

Pero Clístenes estaba en racha y aprovechó su momento para hacer más reformas. Una de las más importantes fue la creación de un consejo de 500 miembros, 50 de cada tribu, llamado Boulé. Estos se escogían por sorteo entre sus iguales y el único requisito era tener más de 30 años y no ser escogido más de dos veces en su vida.

Ruinas de la antigua Pnix, punto de reunión de la Asamblea ateniense

Ruinas de la antigua Pnix, punto de reunión de la Asamblea atenienseLa Boulé tenía entre sus principales funciones la de preparar el orden del día de la Asamblea. Esta era el órgano representativo de la democracia ateniense. Se reunía en la colina de la Pnix, y podían asistir a las reuniones todos los ciudadanos. Esas reuniones eran al menos cuarenta al año además de las extraordinarias.

En ellas los ciudadanos no solo votaban sino que podían hablar en público para hacer sus propuestas desde la tribuna.

Centralización del poder del Ática

Pero la Asamblea se reunía en Atenas, con las dificultades que eso conllevaba para los que venían de zonas más lejanas. Con el tiempo el Estado llegó a proporcionar una paga a los ciudadanos que acudían a las reuniones para fomentar la asistencia.

Ese sistema tenía otro inconveniente. Bueno inconveniente para unos, ventaja para otros. Y es que cuando los intereses entre ciudad y campo se enfrentaban, obviamente ganaban los que más presencia tenían. Y claramente ganaba el que más votantes tenía, imponiéndose claramente la facción urbana.

Con este nuevo concepto de poder para el demos, desaparecieron otros órganos que ya no servían. El primero fue el Areópago, aquel consejo de aristócratas de tiempos más antiguos. Este comenzó a quedar relegado a un segundo plano y acabó perdiendo todas sus competencias.

Pero no todos estaban contentos

No todo iba a ser tan fácil para la joven democracia. Los aristócratas que se veían relegados a un segundo plano y que no quisieron formar parte del nuevo tablero de juego buscaron volver a tiempos pasados.

Iságoras, el viejo enemigo de Clístenes buscó el apoyo de nuevo de Esparta. Y es que alegó que los esfuerzos de Cleómenes por deshacerse de un tirano no podían quedar en nada al imponerse un régimen más revolucionario aún.

Las palabras del ateniense debieron herir el orgullo del rey lacedemonio. Así que al frente de un contingente de hoplitas marchó de nuevo contra Atenas. Clístenes se lo vio venir y puso tierra de por medio.

Los espartanos volvieron a entrar en Atenas y obedeciendo a Iságoras expulsaron a 700 familias de la ciudad (obviamente opositores suyos). Acto seguido instauraron un gobierno oligárquico formado por 300 aristócratas buscando así algo más acorde a sus intereses.

Pero el demos no estaba dispuesto a volver a un régimen que hacía tantas diferencias entre unos y otros. Así que sitiaron a los espartanos y a Iságoras en el Acrópolis. Tras días de negociación, ambos pudieron abandonar la ciudad, cosa que aprovechó Clístenes para regresar de nuevo a su patria.

El orgullo espartano

Pero Cleómenes había sido herido en su orgullo, así que en el 506 a. C., regresó al Ática con un ejército más numeroso. Tebas y Calcidia se unieron al ataque para limar antiguas asperezas. Así que avanzaron por tres puntos distintos.

Formación hoplítica en falange

Formación hoplítica en falangePor suerte para Atenas, cuando ya parecía que estaba el pescado vendido, el otro rey espartano, Damarato y los corintios, miembros de la Liga del Peloponeso se negaron a atacar. No veían lícita la actuación de Cleómenes y así se lo hicieron saber. Eso sirvió para frenar el empuje inicial y a causa de la diferencia de opinión entre ambos monarcas, el ataque se detuvo.

Obviamente Atenas no iba a dejar sin castigo a sus vecinos que se habían apuntado a la fiesta, así que su ejército marchó hacia Calcis. Los tebanos salieron a su paso, y eso hizo que los atenienses fueran primero contra ellos. Los tebanos fueron derrotados severamente y los calcidios corrieron la misma suerte. Quien les mandaría meterse en asuntos ajenos…

La joven democracia, que todavía ni se llamaba así, estaba demostrando de lo que era capaz. Aunque en el camino, los atenienses volverían a cruzarse con más obstáculos. Uno de ellos muy poderoso, que estaba latente al otro lado del Egeo. Aunque esa es ya otra historia que dejamos para otra entrega de ¿Sabías que?

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Atenas tras la muerte de Pisístrato se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

July 12, 2019

El ascenso de Alejandro III de Macedonia

Bienvenidos a una nueva entrega de mi blog. Esta semana voy a comenzar a hablaros de uno de los personajes que más admiro de la antigüedad: el gran Alejandro. Digo comenzar, porqué su vida, aunque corta, estuvo llena de hazañas y gestas. Es por ello que le dedicaré más de una entrada al Magno, porqué su vida no se puede explicar en una sola. Vayamos pues al tema, y hoy os hablaré sobre los primeros años y el ascenso de Alejandro III de Macedonia al trono, que ya os aviso que no fue sencillo y tampoco estuvo exento de polémica.

La leyenda de su nacimiento

Para comenzar os diré que nuestro protagonista nació en el año 356 a. C. como ya sabréis si habéis leído la entrada de mi blog: Filipo II de Macedonia dedicada al padre de nuestro protagonista. En ella ya os comenté que su nacimiento coincidió con varios episodios que hacían presagiar que sería un gran conquistador, seguro que lo recordaréis, aunque por si acaso os los vamos a repetir.

Aquel día los caballos de Filipo vencieron en una carrera en unos juegos (podían ser los Píticos o los Olímpicos, de eso no hay ceretza). Además, la ciudad de Potidea fue tomada por las tropas del rey y Parmenión, uno de los mejores generales macedonios derrotó de una manera clara a los ilirios que se habían alzado de nuevo.

Así que todos esos augurios eran muy buenos, aunque quien sabe si los que lo pusieron por escrito, lo hicieron después de que el monarca ya hubiera realizado sus gestas. Tal vez sólo se hiciera para ensalzarle aún más, marcando su nacimiento como un presagio de lo que llegaría a ser de adulto.

¿Era hijo de Filipo?

Hay algunas teorías ya tratadas por autores clásicos en las que se decía que no era hijo de Filipo II. Unos afirmaban que era hijo del faraón egipcio Nectanebo II, que había huido del país del Nilo cuando los persas invadieron su reino y se refugió en la corte del rey macedonio. Este cortejó a Olimpíade y mantuvieron relaciones de las cuales se dice que nació Alejandro. Otras teorías más fantasiosas dicen que era hijo del mismo Zeus, aunque eso ya es más complicado.

La cuestión es que hace poco he podido ver la película de Alejandro de Oliver Stone que protagonizan entre otros Colin Farrel, Angelina Jolie y Val Kilmer y ciertamente tengo que decir que me ha gustado. Ya la vi hace unos años, pero casi no la recordaba y tras esta segunda visualización, con mucho más detalle, me he dado cuenta de que a parte de algunos detalles menores, se ajusta muy bien a lo que las fuentes dijeron de Alejandro. No sé si la habéis visto o no, aunque yo sin duda os la recomiendo.

Pero hoy no vamos a analizar la película, sino que simplemente os lo comentaba para que supierais que la podéis ver como complemento a esta serie de entradas que comparto con vosotros.

Cómo fue su instrucción

Volviendo a nuestro protagonista, su infancia transcurrió con cierta normalidad. Fue instruido inicialmente por un veterano soldado de nombre Leónidas (como el gran rey espartano) que le “ayudó” a fortalecer cuerpo y espíritu. Sobre este hombre pesa una anécdota que no sé si es cierta o más bien producto de la imaginación de los cronistas. La cuestión es que Leónidas le dijo un día al príncipe que no debía quemar tanto incienso a la hora de llevar a cabo un ritual de sacrificio.

El instructor le dijo que no podía despilfarrar la fragancia ya que era muy cara y que cuando conquistara el país de donde se traía la especia podría gastar cuanto quisiera. Muchos años más tarde, cuando Alejandro conquistó la ciudad de Gaza, le envió al anciano soldado quince toneladas de mirra

En el año 343 a. C., cuando Alejandro contaba 13 años, su padre decidió que el niño necesitaba una formación más completa. Así que contrató para ello al gran filósofo Aristóteles. El padre de Aristóteles había sido el médico del padre de Filipo II, Amintas, y eso era un aliciente sin duda.

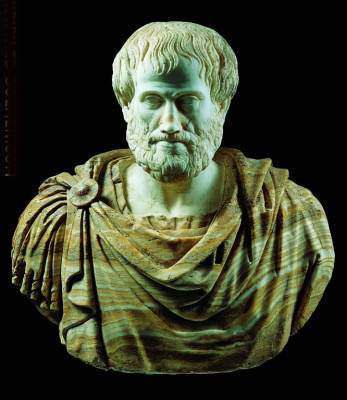

Busto del filósofo Aristóteles

Busto del filósofo AristótelesJunto a él también se formaron los hijos de los nobles macedonios. Y es que esos jóvenes se acabarían convirtiendo con el tiempo en sus hetairoi o compañeros. Estos serían los que dirigirían sus tropas en la futura campaña contra los persas. Entre ellos estaban Casandro, Ptolomeo, Amintas, Pérdicas o Hefestión, al que las fuentes y la tradición consideraron su mejor amigo e incluso su amante. Su relación fue comparable a la de Aquiles con Patroclo.

Los gustos de Alejandro

En líneas generales todos los autores, clásicos y modernos, consideran que Alejandro tenía más tendencias homosexuales que heterosexuales. Como hecho destacado sabemos que cuando partió hacia Asia para emprender la campaña ni siquiera se había casado. Eso no era usual, sobre todo porqué era una imprudencia irse a la guerra sin dejar un heredero claro en Macedonia.

Teniendo en cuenta la gestión que había hecho su padre con los matrimonios, no se descartaba que Alejandro siguiera su línea. De ello ya os hablaré más adelante como veréis. La cuestión fue que Aristóteles les enseñaría a los jóvenes macedonios, filosofía, retórica, lógica, metafísica, ética y todo lo relacionado con la ciencia y el pensamiento desde su retiro en la ciudad de macedonia de Mecia.

También despertó en él joven monarca el interés por la botánica y la zoología. Eso hizo que años después, estando en Asia, se encargara de enviar a su preceptor ejemplares de las plantas que iba encontrando y que no eran oriundas de Grecia.

En este aspecto, siendo griego como era el filósofo, sus conciudadanos le acusaron de ser pro macedonio. Aunque imagino que eso le daría igual ya que al fin y al cabo eran ellos los que le pagaban. Además, hay que tener en cuenta que en esos momentos la Macedonia de Filipo II, era la potencia preponderante en toda Grecia y eso era algo muy a tener en cuenta.

Un joven habilidoso

Como todo joven de alta alcurnia, Alejandro además de ser instruido académicamente, también recibió su entrenamiento físico correspondiente. Es decir tanto en la lucha como en el uso de las armas y como no en la caza, una actividad en la que participaban los más pudientes. Se ejercitaba en otros campos físicos como podían ser la natación, las marchas a pie y también la monta de caballos.

Estatua ecuestre de Alejandro en Tesalónica, Grecia

Estatua ecuestre de Alejandro en Tesalónica, GreciaTal como hacía su padre, él también se había preparado para combatir al frente de sus hombres en la batalla. Además de esa ventaja física, se decía de él que poseía una voluntad inquebrantable y un ansia de gloria tan grande que le permitía sobreponerse a las adversidades que se le presentaban.

En cuanto a su aspecto físico, decían que era más bien bajito, sobre 1,60 metros de altura, pero de hermosa presencia. Con cutis blanco y fino y con el cabello castaño claro y ondulado. Además tenía un ojo marrón y otro gris. Según Plutarco y Calístenes, Alejandro desprendía un aroma agradable incluso cuando sudaba.

Sabemos o intuimos por lo que dicen los autores que podía ser zurdo ya que hay algunas estatuas en las que se le representa portando un arma con esa mano.

Padre quiero ese caballo

Uno de los episodios más destacados de su adolescencia fue el de la doma del que sería su caballo, Bucéfalo. Este poderoso semental no se dejaba montar por nadie por lo que era poco atractivo de comprar. Según el relato de Plutarco (que escribió algún tiempo después), Alejandro le pidió a su padre que se lo regalara si conseguía montarlo.

Parece ser que el caballo se encabritaba al ver su sombra en el suelo. El joven príncipe lo colocó de una manera en la que el animal no pudiera verla y lo montó sin dificultad alguna. Ese caballo sería su acompañante durante su larga campaña en Asia.

Asociación al trono

Hay constancia de que al cumplir los 16 años más o menos, en el año 340 a. C., Filipo asoció a su hijo Alejandro al trono. Inició de esa manera su instrucción para convertirse algún día en rey. Y con tan sólo 18 años le encomendó la dirección de la caballería de compañeros en la batalla de Queronea del año 338 a. C. Aunque venció, la victoria no fue suya, sino que fue de Filipo, pero le sirvió para curtirse.

Por fortuna o no, para él, Filipo fue asesinado en el año 336 a. C. por el capitán de su guardia personal, un tal Pausanias. Alejandro fue proclamado rey de inmediato por los jóvenes hetaoiroi que a la postre serían sus futuros generales. Con el cuerpo todavía caliente, Alejandro fue proclamado rey de la mayor potencia de Grecia. Asumió de esa manera la responsabilidad de continuar adelante con el proyecto que había elaborado su padre: la conquista de Persia.

Retrato hipotético del rey Filipo II de Macedonia

Retrato hipotético del rey Filipo II de Macedonia¿Qué pasó tras la muerte de Filipo?

Pero nadie dice que el ascenso al trono de Alejandro fuera fácil y cómodo. Como siempre para afianzarse en el trono, tuvo lugar una purga. Los primeros en caer fueron la joven esposa de Filipo II, Cleopatra y su retoño que no era más que un bebé.

Y seguro que ahora diréis que cruel que era Alejandro. Si, lo era, pero también reaccionó de la manera adecuada. Pese a haber tenido responsabilidades otorgadas por su padre, no era el hijo mayor de Filipo.

Un año antes de que Alejandro naciera, Filipo había tenido un hijo con otra de sus esposas. Se trataba de la tesalia con la que se casó para firmar una alianza (Filina de Larisa)y al que le pusieron Filipo Arrideo.

¿Por qué entonces Filipo no lo había asociado al trono de Macedonia como había hecho con Alejandro? Pues muy sencillo, porque las fuentes dicen de él que no estaba en sus plenas facultades. Tal vez tuviera alguna deficiencia mental que hizo que su padre no lo viera claro.

En cambio sí que reinó Macedonia a la muerte de Alejandro, con el nombre de Filipo III en primera instancia y luego junto al hijo póstumo del Magno.

Primeras acciones de gobierno

La cuestión es que en ese año 336 a. C., ya teníamos a un joven Alejandro al frente de Macedonia y de toda Grecia, y es que en poco tiempo la propia Asamblea de nobles le reconoció como rey. Lo que no queda muy claro era el papel que tenía que jugar en la campaña de Asia. Algunos creen que Filipo quería que se quedara en Macedonia como regente.

La primera medida que llevó a cabo el nuevo rey fue la de llevar a cabo unos funerales a la altura de la persona de su padre. Para ello erigió un túmulo magnifico delante del cual mandó ejecutar a los que él dijo que habían participado en el asesinato.

Ya os hablé sobre el magnicidio y como al haber ejecutado rápidamente al autor material no se supo quién había detrás de aquel turbio asunto. Unos señalaban a Alejandro y a Olimpiade. Otros a los persas e incluso otros a los griegos recientemente adheridos a la Liga de Corinto.

La cuestión es que aquello le vino como anillo al dedo a Alejandro, que aprovechó la tesitura para deshacerse de aquellos que no hacía mucho le habían humillado. Uno de los primeros que pagó un alto precio fue Átalo, el mismo que en la boda de su sobrina con Filipo le había humillado en público. Este estaba ya destacado en Asia llevando a cabo las primeras operaciones de la campaña. Fue otro veterano oficial y amigo suyo, Parmenión quien acabó con su vida por orden y por no enemistarse con Alejandro.

Problemas con las ciudades estado griegas y en las fronteras

Pero Alejandro también tuvo que afrontar otras dificultades, como por ejemplo la actitud desafiante de algunas de las polis griegas. Estas, al morir Filipo, vieron la oportunidad para sacudirse el yugo macedonio. Pero Alejandro no era un niñato sin experiencia ni habilidades como podían creer los griegos. Así que se empleó a fondo y usó tanto la diplomacia, como el terror y la fuerza en los casos que así lo requería.

Los griegos, aunque fueron instados entre otros por el ateniense Demóstenes no tuvieron nada que hacer y decidieron volver de nuevo a la coalición. Reconocieron al nuevo rey con el título de hegemón que le concedieron previamente a su padre.

Mapa del reino de Macedonia en el año 336 a. C, cuando subió al trono Alejandro

Mapa del reino de Macedonia en el año 336 a. C, cuando subió al trono AlejandroPero por si eso fuera poco, en las fronteras del norte otra amenaza emergió: los tracios. Estos se habían alzado en armas aprovechando también la confusión. Alejandro se puso al frente de un poderoso ejército, formado por quince mil infantes y cinco mil jinetes en el año 335 a. C. Acudió hasta la frontera e inició una dura campaña en la que consiguió derrotar a sus enemigos en la batalla de Hemo. Derrotó a los tríbalos y llegó hasta tierras de los escitas, a los que también derrotó y sometió a su yugo.

Posteriormente y ya cogiendo carrerilla y una experiencia militar que le vendría muy bien en Asia, se enfrentó a las tribus de los dardanios, taulancios y autariatas de la zona de Iliria.

El destino de Tebas

Al poco tiempo de acabar esa dura y larga campaña, Alejandro fue informado de que la ciudad de Tebas se había sublevado y que habían sitiado a la guarnición macedonia allí acantonada.

Alejandro forzó la marcha y se plantó frente a Tebas rápidamente, sorprendiendo de esa manera a los habitantes de la ciudad. Tomó la ciudad al asalto, y perecieron uno seis mil hombres en los combates. Los treinta mil supervivientes fueron esclavizados como ejemplo para los que se plantearan hacer algo similar.

Pero eso no fue todo, sino que además mandó derruir la ciudad hasta sus cimientos. Según relatan las fuentes no fue él quien tomó esa decisión, sino que lo dejó en manos de sus aliados griegos. Estos fueron los que dictaminaron el destino de una de las ciudades más antiguas de Grecia.

Alejandro desconfió mucho más de los griegos que su padre. La política de unión que promulgó Filipo, cambió literalmente con él, que en lugar de buscar la colaboración entre todos los griegos, se limitó a controlarlos aún más.

El asalto a Asia

En cuanto a la campaña de Asia, el cuerpo expedicionario enviado inicialmente por Filipo constaba de unos diez mil hombres. Pero Alejandro se entretuvo más de lo estipulado asegurando primero su trono y luego las fronteras y las lealtades. Y no porqué le diera pereza ir a Asia, sino porqué para hacerlo debía dejar sus espaldas bien cubiertas.

Por ello, los éxitos logrados por el ejército expedicionario se frenaron poco a poco, y tras recuperar Éfeso y obtener algunas victorias, se tuvieron que replegar tras ser derrotados en Magnesia por el general Memnón, un griego de Rodas que servía a Darío III.

Pero todo cambiaría en la primavera del 334 a. C., cuando Alejandro tuvo controlada la situación. Entonces se dispuso a cruzar el Egeo y a plantarse en Asia. El rey macedonio estaba a punto de iniciar una de las gestas más loadas de la historia.

Hasta aquí la primera entrega de la vida del gran rey macedonio. Estad atentos a futuras entregas porqué esto no ha hecho más que comenzar.

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada El ascenso de Alejandro III de Macedonia se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

July 5, 2019

Ciro II y la destrucción de Babilonia

¿Qué relación tienen Ciro II y la destrucción de la poderosa ciudad de Babilonia? ¿Cómo es posible que esos hechos se predijeran con ciento cincuenta años de antelación? Si quieres saber más sobre este apasionante episodio de la historia, no te pierdas la siguiente entrega de ¿Sabías qué?.

Ciro II El Grande y la construcción de su imperio

Para poder entender el tema del que os voy a hablar esta semana, es preciso que comencemos por conocer a uno de sus protagonistas: el rey Ciro II. Este monarca fue el fundador del imperio persa Aqueménida. Fue hijo de Cambises I y de Mandane, hija del rey medo Astiages y de Aryenis, heredera del reino de Lidia. Por ello, Ciro II tenía derechos legítimos sobre ambos reinos.

Así sabemos que en el año 559 a. C., Ciro II sucedió a su padre tras la muerte de este, y acto seguido se rebeló contra su abuelo, Astiages. No tardó mucho en derrocarlo, sobre todo gracias al apoyo del general al mando de las tropas medas, Harpago, que tenía una cuenta pendiente con su rey. Este se rebeló contra su señor y se lo entregó a Ciro. Con la lealtad de las tropas medas, y las de sus persas, el nuevo gobernante se hizo con el control de un vasto reino.

Dibujo en el que se representa a CIro II de Persia

Dibujo en el que se representa a CIro II de PersiaTras reunir a medos y persas bajo un único reino, no se detuvo y puso sus ojos y en un nuevo objetivo: Lidia. Su gobernante, el poderoso rey Creso, era yerno del depuesto Astiages. Pese a que hubo una dura resistencia, los persas y los medos acabaron sometiendo el reino por completo. Tras conquistarlo, con la capital Sardes incluida, hizo lo propio con las ciudades griegas jónicas aumentando considerablemente los territorios de su ya de por sí vasto imperio.

Conquista de Babilonia