Sergio Alejo Gómez's Blog, page 8

March 6, 2020

El papel de Atenas durante la pentecontecia

Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías qué? En esta ocasión volvemos a viajar hasta la Grecia clásica para hablar sobre uno de los períodos más florecientes de las ciudades estado y concretamente de una de ellas. Me estoy refiriendo al papel de Atenas durante pentecontecia.

¿Pero que quiere decir ese nombre exactamente? Literalmente una pentecontecia era el nombre que se le daba a un período de cincuenta años. Y siendo concretos este período de la historia de Grecia es el que va desde el final de la segunda guerra médica, es decir el 479 a. C., hasta el año 431 a. C., que es cuando se inician las guerras del Peloponeso. No son exactamente cincuenta años, pero casi. ¿Y qué fue lo que sucedió en esos cuarenta y ocho años?

Desenlace de la segunda guerra médica

Para comprender este complejo y extenso período es mejor comenzar hablando del final de la guerra contra los persas. Y es que en el 479 a. C., la coalición de poleis griegas derrotaron a los invasores en dos batallas que fueron claves. La primera por tierra en Platea (ver el artículo de La batalla de Platea del blog: Historiaeweb.com), y la segunda por mar en el cabo de Micale, cerca de la ciudad de Mileto.

Y es que ese varapalo para los persas supuso además el alzamiento de muchas islas y ciudades jonias que estaban sometidas a su control. Aquello que había fracasado años atrás, aquel sueño de los jonios, se hacía ahora realidad. Muchas ciudades y varias islas se unieron a la confederación helena en su lucha contra Persia. Volvían de esa manera a saborear las mieles de la libertad.

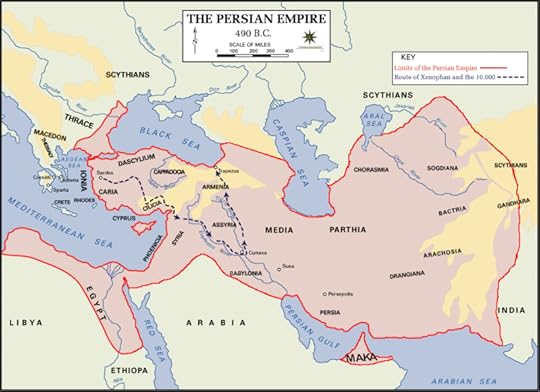

Mapa del imperio persa hacia el año 490 a. C.

Mapa del imperio persa hacia el año 490 a. C.Pero eso no significaba que el trabajo estuviera hecho. Más bien todo lo contrario, y es que los persas todavía tenían a su flota dispersa por varios puntos del Egeo. Todavía les quedaba mucho trabajo por hacer a los griegos, ya que se tenía que limpiar el mar de presencia enemiga. La guerra cambiaba, y ya no se trataba de defenderse, sino de contraatacar para hacerse con la otra orilla del mar.

¿Qué pasó en Atenas entonces?

Pero aunque los atenienses tuvieran claro que debían contraatacar, antes se debía afianzar la posición. Eso lo tenían muy claro y mientras sus naves se lanzaban a la persecución de los persas, se decidío ponerse manos a la obra con su ciudad. Esta había sido reducida a escombros por Jerjes, y ahora tocaba recuperar el esplendor del que había gozado tiempo atrás.

El primer paso fue el de rehacer las murallas de la ciudad, elemento básico para la defensa.

Cambio de liderazgo

Pero aunque los espartanos habían llevado el peso de la guerra, ahora la cosa cambiaba sustancialmente. Y es que la guerra se alejaba del continente y se requería el desplazamiento de contingentes. Además ellos no querían dejar Esparta sin hombres por miedo a los ilotas. A esos factores se añadía otro, el de que la guerra pasaba a ser casi por completo naval, y ellos no eran precisamente los mejores marinos.

Todos esos factores fueron determinantes para que los lacedemonios no quisieran proseguir con la guerra. Pero no abandonaron la lucha de la noche a la mañana. Prosiguieron al frente de la confederación durante algún tiempo más. Sobre todo porqué uno de su personajes más destacados, Pausanias. Este era el regente en nombre del hijo de Leónidas, Plístarco, que aún era menor de edad.

Hoplita espartano del siglo V-IV a. C.

Hoplita espartano del siglo V-IV a. C.La cuestión era que Pausanias tenía unas ideas distintas a lo que era común en ellos. Este fue el que encabezó las tropas en Platea y su visión podría decirse que era más bien aperturista y expansionista que la tradicional. Pero pronto se le subió el éxito y la fama a la cabeza, y más después de la conquista de Chipre y de Bizancio. Dicen la fuentes que allí llegó a vestirse incluso al estilo de los persas y a mandar como si fuera un sártapa.

Eso le acabaría ocasionando problemas, ya que fue acusado de relacionarse con los persas. Así pues, fue reclamado por su ciudad. Allí se le juzgó por traición aunque acabaría siendo absuelto por falta de pruebas. Eso sí, le prohibieron volver a dirigir ningún ejército.

Esparta se retira

Así que sin el engorro de Pausanias, los espartanos tomaron la decisión de dejar la guerra y ocuparse de sus asuntos. Abandonaros a los atenienses y a los jonios y cedieron el liderazgo a quien lo quisiera. Obviamente los primeros en ofrecerse como voluntarios para hacerse con el mando fueron los atenienses. Y es que alegaron haber sufrido mucho durante el conflicto con Persia, y razón no les faltaba ya que habían tenido que abandonar su ciudad y verla destruida.

El primer paso iba a ser reconstruir las murallas de su polis, y eso ya no les pareció tan bien a los espartanos, que alegaron cómo excusa que si los persas regresaban, se podrían fortificar tras ellas. Aunque era bastante flojo ese argumento, ya que por esa regla de tres se habrían tenido que derruir los muros del resto de ciudades que los tenían.

Al final los atenienses se salieron con la suya y mediante un engaño perpetrado por Temístocles, vencedor de Salamina, lograron levantar las defensas. Esas murallas serían el preludio de los famosos Muros Largos que se construirían en la década del 450 a. C. y que dejarían fortificados los puertos de la ciudad.

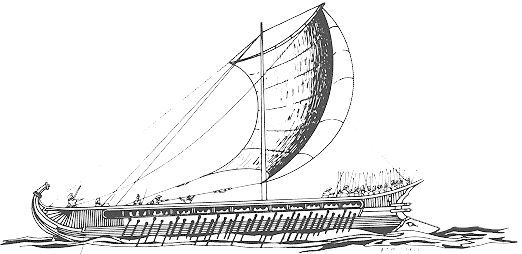

La liga de Delos

Con la ciudad bien defendida ante eventuales ataques, los atenienses se pudieron centrar en su objetivo y en el de los demás griegos. Y para ello no había nada mejor que crear su propia liga, a la que pusieron el nombre de Liga de Delos. Eso ocurrió en el 477 a. C., y Atenas se erigió en la ciudad que la liberaba al ser la que más naves aportaba a la misma. Cabe destacar llegados a este punto que se trataba de una liga que basaba su fuerza en la naves de guerra.

Flota de trirremes griegos

Flota de trirremes griegos Por ese carácter marítimo, formaron parte de la misma casi todas las poleis que estaban a orillas del Egeo y también las que estaban situadas en el estrecho del Bósforo. Las ciudades de la liga aportaban o bien naves de guerra, o en su defecto contribuían con recursos para sufragar las campañas.

Al principio de su formación, había unas ciento cincuenta ciudades, un número nada despreciable. Poco a poco los atenienses se dieron cuenta de que era mejor que esas poleis contribuyeran con dinero en lugar de con naves. Y ahora seguro que os preguntaréis el motivo. Pues claramente porqué de esa manera ellos tenían más naves que nadie, y podían encargarse de dirigir o comandar la flota a su gusto. Llamarles tontos a los atenienses.

Como muchos de vosotros habréis deducido por el nombre de la liga en sí, su centro neuralgico estaba en la isla d Delos. Cómo veis no se esforzaron mucho a la hora de ponerle nombre. Esa isla era el lugar donde se levantaba el santuario dedicado a los dioses Ártemis y Apolo, los más importantes para los jonios, de ahí su elección.

¿Liga o imperio?

El paso de liga a imperio era una delgada línea. Y es que Atenas lo controlaba todo. Finanzas, revisión de las cuotas de contribución de las ciudades, e incluso todo tipo de riñas judiciales entre miembros.

Pero el punto de inflexión de todo este asunto llegaría en el año 454 a. C., cuando una flota entera de la liga se perdió en Egipto. Eso hizo disparar las alarmas y muchos pensaron que los persas aprovecharían para contraatacar. Por ello, los atenienses, como líderes de la liga, trasladaron los fondos de esta hasta su ciudad. Ese paso acababa de dejar claro cuales eran las intenciones de la ciudad del Ática.

Con el tesoro en Atenas, ¿quién les iba a impedir hacer uso de los miles de talentos disponibles? Sabemos que no pasaría mucho hasta que un tal Pericles metiera mano en tesoro. ¿Os suena de algo esa práctica? La cuestión es que eso era un síntoma más de lo que tramaban.

Diferentes tipos de soldados griegos del siglo V a. C.

Diferentes tipos de soldados griegos del siglo V a. C.La cuestión es que hacía el año 449 a. C., lo griegos y los persas firmaron la llamada paz de Calias, por la cual se ponía fin a las hostilidades. Obviamente los helenos, con Atenas al frente impusieron una serie de condiciones a los persas, tales como que ninguno de sus gobernantes ocupara cargos en las costa del Egeo. O Incluso se les prohibió a los medos navegar por el propio mar. Todo esto es sólo para que os hagáis una ligera idea de como estaba la situación en ese momento. Y es que los persas, tras haber tenido a Grecia en sus manos, eran ahora los que tenían que aceptar sus condiciones para que las hostilidades cesaran.

El yugo de Atenas

Y es que tras la firma de la paz, la Liga de Delos no tenía ya razón de existir y se debería haber disuelto. Y digo se debería porqué no ocurrió. Ese era un caramelito muy tentador para una Atenas que había formado su propio imperio de una manera sutil pero eficaz.

Fue por aquel entonces, cuando varias ciudades intentaron dejar la liga. Estas rápidamente fueron obligadas a reingresar, y ese golpe de efecto y de poderío dejó claro que la liga era más bien el imperio de los atenienses.

Otro indicio claro de imperialismo fue el de la instauración de clerurquías, es decir colonias de ciudadanos atnienses, en territorio de esas ciudades que pretendían rebelarse o abandonar la coalición. Ejemplos claros de ese modelo fueron las creadas en las islas de Eubea o Naxos.

Pero por si eso no fuera suficiente, hacía el 447 a. C. se instauró mediante un decreto, la unificación de la moneda, los pesos y las medidas atenienses para todos los miembros de la liga. Eso era sin duda otro paso que dejaba claro que las ciudades de la coalición de Atenas eran cada vez menos independientes.

Pero aún queda mucho por explicar sobre este apasionante período antes de llegar a las guerras del Peloponeso. Aunque creo que por hoy ya ha habido suficiente y dejamos Atenas y su historia para otra ocasión.

Espero que os haya gustado este breve repaso por parte del período entreguerras y nos vemos en la siguiente entrega de ¿Sabías que?

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada El papel de Atenas durante la pentecontecia se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

February 7, 2020

Los ejércitos de frontera en el bajo imperio

Bienvenidos a una nueva entrega mi blog. Volvemos a Roma para hablar de un tema que sin duda se nos antoja más que interesante. Hemos hablado largo y tendido sobre las legiones del Alto Imperio, pero parece que cuesta más hacerlo sobre la composición del ejército romano en el período bajo imperial o tardo imperial. Dentro de este contexto cuesta más hacerlo aún si tenemos que centrarnos en las unidades que defendían el limes.

Eso era hasta hoy, ya que vamos a tratar de profundizar en esa cuestión para intentar explicar un poco cómo eran estos ejércitos. Y es que el tema de hoy va a girar en torno a los ejércitos de frontera en el bajo imperio

Los tiempos de Septimio Severo

Para comenzar nos iremos a un punto de partida en el que ya se tienden a ver algunos cambios, quizás el momento en el que todo comienza a cambiar. Nos referimos al reinado de Septimio Severo, emperador que sube al trono tras una larga guerra civil. Sobre él ya os hablé en otra entrada, que llevaba por título: Septimio Severo, el emperador africano.

Busto del emperador Septimio Severo, fundador de la dinastía Severa

Busto del emperador Septimio Severo, fundador de la dinastía SeveraPero aquí nos surge la primera pregunta: ¿Cómo estaba el sistema fronterizo en sus tiempos?

Se puede afirmar que mejor que en otros momentos sin duda. Es de ley reconocer a este emperador el esfuerzo por mantener el limes en unas condiciones adecuadas.

Por ejemplo en Britania, sabemos que se encargó de la reparación del Muro de Adriano, y con más esmero del que podéis imaginar. Hasta tal punto se reformó, que en el siglo XIX muchos arqueólogos llegaron a pensar que había sido él y no Adriano el emperador que lo había mandado construir. Al Antonino le atribuían la construcción del vallum, es decir de la parte del foso de protección.

En la frontera germana, Severo también mandó sustituir el sistema defensivo de empalizadas también de tiempos de Adriano. Se sustituyeron por una serie de terraplenes y zanjas. Vaya con Severo, parece que no le acababan de convencer las construcciones defensivas de tiempos de Adriano.

Suele atribuirse a Severo la fortificación de la frontera de la Dacia aunque en este punto surgen algunas dudas al respecto, así que no voy a mojarme en ese tema.

Una vez expuesto esto, sí que es de ley decir que durante su reinado, las fronteras estuvieron en calma y si fueron atacadas, aguantaron con garantías esos ataques.

¿Y después de Septimio?

Sus sucesores tampoco se vieron afectados por incursiones demasiado lesivas. Aunque sabemos que la década de los años 30 de ese siglo, algunos fuertes fronterizos del Rin y el Danubio sufrieron ataques y tuvieron que ser reconstruidos.

Tampoco los primeros emperadores del período de la anarquía militar, como Filipo el Árabe o Decio, tuvieron que preocuparse excesivamente de las incursiones de los bárbaros. Fe de ello dan los vestigios hallados en los fuertes fronterizos. En ellos se aprecia que la vida y la rutina de los legionarios seguían a la orden del día. Se dataron construcciones de complejos termales y altares que demuestran la relativa calma con la que convivía el soldado de frontera.

Torre de vigilancia romana de la frontera del Rin

Torre de vigilancia romana de la frontera del RinEn lo relativo a África, tampoco se perdieron territorios de manera excesiva. En cambio hay constancia de que se edificaron fuertes ex novo o se reconstruyeron algunos mejorándolos de manera sustancial. Eso nos deja claro un período de relativa calma y tranquilidad que permitiría haber llevado a cabo esos trabajos.

Después de la calma, llega la tempestad

Aunque todo no iba a ser tan bucólico, ya que en menos de veinte años, la situación iba a dar un giro radical. El imperio comenzaría a desmembrarse poco a poco. Y es que entramos de lleno en esa crisis de mediados del siglo III. Desde ese instante todo iba a cambiar, básicamente por la inestabilidad general que sufrió el imperio.

La situación de amenaza se encontraba en zonas de frontera que hasta aquel momento habían vivido con relativa calma. Pero no solo por acción de tribus del otro lado del limes. Sino que podemos afirmar que también contribuyeron las propias rebeliones internas que obviamente influyeron en esa desestabilización.

Y es que se malgastaron muchos recursos humanos y económicos en esas guerras internas por hacerse con el poder. Por contra se cometió el error de dejar en un segundo plano las fronteras y los más importante: a los enemigos que aguardaban al otro lado de estas.

Si los romanos de ese momento se hubieran centrado en un esfuerzo común en lugar de combatir entre ellos, quizás habríamos asistido a una expansión en lugar de una retracción.

Las incursiones del siglo III d. C.

Entramos pues en el fenómeno de las incursiones bárbaras más allá de las fronteras romanas. Fenómeno más que complejo que trataré de explicaros para que intentéis entenderlo.

Hay varias teorías sobre qué fue lo que motivó a esas tribus a lanzarse contra el limes. La más extendida y/o aceptada es la que dice que lo hicieron cuando se dieron cuenta de la debilidad de las fronteras. Y es que las tropas encargadas de la defensa comenzaron a ser desplazadas hacía otros puntos. Pero, ¿para qué os estaréis preguntando? Pues para participar en esos conflictos intestinos que enfrentaron a tantos candidatos por hacerse con la púrpura.

Pero como toda teoría, existen detractores. Y es que no todo tiene que regirse por una sola manera de pensar, por muy argumentada que esté. Así pues, algunos autores defienden o podría aventurarme a decir que añaden a esa voluntad de saqueo y rapiña otras causas. Esas tribus podrían haber atacado la frontera por ejemplo a causa de la escasez de alimentos o por la presión de otras tribus que les obligaron a moverse en contra de su voluntad.

Como veis, asistimos a un proceso que podría calificarse como de varios factores en lugar de decantarnos por uno sólo. Lo más probable es que fueran todos ellos en conjunto, o dependiendo de qué tribu, uno tendría más peso que otro.

Situación difícil en las fronteras

La cuestión es que las fronteras comenzaron a ser atacadas de manera gradual. Siendo el año 257 un momento fatídico, ya que francos y alamanes llevaron a cabo incursiones a gran escala llegando a entrar hasta el corazón de la Galia.

Por ejemplo, en tiempos de Galieno, sabemos que la situación en el Rin era más que complicada. El emperador llegó a ceder la custodia del margen derecho del río a un caudillo germano previo acuerdo. Cuan desesperada debía ser la situación para tener que llegar a ese extremo.

Además, en la provincia de Panonia se permitió el asentamiento de grupos de marcomanos, ya que era mejor dejarlos entrar que invertir más recursos para tratar de frenarlos. Algunos fuertes que defendían las fronteras del Danubio tuvieron que ser abandonados e incluso se llegó a perder la provincia de Raetia.

Sabemos que Galieno trató de estabilizar un poco la situación. Pero fue una tarea muy complicada, y no le quedó más remedio que abandonar el norte de la Dacia a su suerte para poder defender otras regiones. Cómo podéis ver estamos ante un momento claro de retroceso y pérdida de las conquistas. Si Trajano hubiera visto como la provincia de la Dacia se abandonaba a su suerte…

Situación desesperada en todas las fronteras

Pero obviamente no fueron únicamente estas fronteras las que se vieron afectadas. En oriente, los persas sasánidas también entraron en acción hacia el 250 aproximadamente. Se dieron cuenta de la debilidad romana y de las luchas internas por hacerse con el poder, y obviamente trataron de sacar tajada del tema.

Por ejemplo y como detalle importante, la ciudad de Dura Europos, una de las más relevantes del Oriente romano, fue destruida entre el 256 y 257 y ya nunca más fue recuperada por los romanos.

Y si eso no era suficiente, en el 259 ocurrió algo más que terrible para el imperio. El emperador Valeriano, fue derrotado en la batalla de Edessa y a la postre capturado por los sasánidas de Shapor I. Sin duda la peor de todas las noticias posibles.

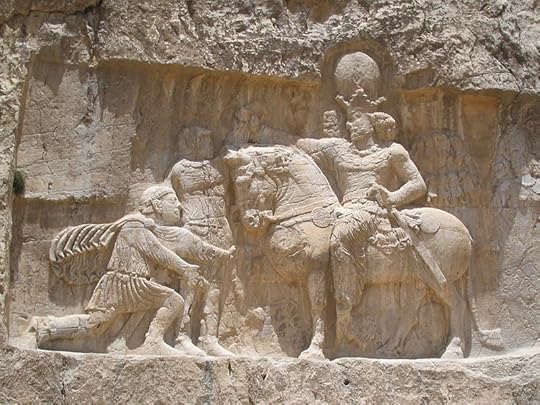

Relieve de Nagsh-e-rostam, en el que se representa la captura del emperador romano Valeriano por parte de Shapor I

Relieve de Nagsh-e-rostam, en el que se representa la captura del emperador romano Valeriano por parte de Shapor I Oriente estaba al límite de sus fuerzas, como muchos otros puntos de la frontera. Aunque el enemigo sasánida estaba mucho mejor organizado que las tribus bárbaras y suponían una amenaza a tener muy en cuenta.

Odenato y su jugada maestra

A tod esto, en un ambiente claramente desfavorable para el imperio, surgió la figura de Odenato, rey de Palmira. Este aprovechó la debilidad aparente de Roma que estaba descabezada y se erigió como gobernante de oriente. Esa acción fue claramente un desafio al poder de un emperador que no estaba a la altura de enfrentarse a él.

Suficientes problemas tenía Galieno en el Danubio y el Rin, así que no le quedó más remedio que reconocer a Odenato como un emperador en oriente. A lo que unos creen que fue una decisión que demostraba debilidad, yo le veo más bien un movimiento inteligente.

Básicamente porqué Odenato era enemigo de los persas y en el fondo se sentía parte del imperio romano. Así que Galieno supo que al menos tenía Oriente controlado por el soberano de Palmira. De esa manera aliviaba la presión en aquel punto y podía centrarse en los puntos más calientes y más cercanos.

No hay dos sin tres

Pero el tema de la frontera oriental y de esos movimientos que tuvo que hacer no serían los únicos. Y es que puestos a ponerle las cosas difíciles, el imperio sufrió una nueva escisión territorial. Fue un militar llamado Póstumo quién aprovecharía para llevar a cabo su proyecto del imperio Gálico. Aunque este no fue reconocido de manera oficial como había ocurrido con Odenato.

Pero no vamos a extendernos en esta historia y en cómo acabó, porqué es un tema que nos ocuparía muchas líneas. Quizás más adelante le dedique una entrada como se merece. Volvemos si os parece a hablar un poco sobre la evolución de esas fronteras que tantos quebraderos de cabeza le daban a los emperadores.

Y pasaban los años

En el paso del siglo III al IV las defensas o el sistema se vio modificado sustancialmente. Se abandonó el modelo de barreras defensivas y se reemplazó por otro basado en la construcción de fuertes y emplazamientos a orillas de los ríos y las calzadas.

Dejaron de existir de ese modo las barreras artificiales (excepto en Britania donde el muro de Adriano seguía en pie). Se pasó a un sistema de vigilancia de puntos estratégicos como pasos y confluencias de ríos que establecieron las nuevas fronteras.

Llegados a este punto cabe destacar que sabemos bastante poco sobre los ejércitos establecidos en estos puestos fronterizos. Se tiende a pensar que las antiguas legiones ya no existían tal y como eran en los gloriosos tiempos del imperio. Hay constancia de que se subdividieron en unidades más pequeñas que ocuparon todos esos puestos, que eran de menor tamaño y por lo tanto podían albergar a menos hombres.

¿Cambios en las legiones?

Existe una probabilidad muy alta de que las vexillationes o destacamentos de apoyo, se convirtieran en unidades en sí mismas ocupando estos acuartelamientos. En este momento y hasta tiempos de Diocleciano, sería difícil distinguir un ejército expedicionario y uno de campo de carácter permanente.

En cuanto a las legiones y a las tropas auxiliares no disponemos de datos que nos permitan saber en qué condiciones estaban. Se sugiere la posibilidad de que varias cohortes de diferentes unidades pudieran llegar a juntarse para formar una sola y nueva unidad.

Pero dentro de ese período de larga crisis, en la década de los 70 del siglo III emergió la figura de un emperador que llevaría a cabo una restauración parcial del imperio: Aureliano. Este reconquistó oriente a los palmirenos y anexionó de nuevo el imperio Gálico, acabando con las secesiones. Pero no fue capaz de recuperar provincias como la Dacia. Esta tuvo que ser abandonada dejando a sus habitantes un poco a su suerte.

Fue Probo, su sucesor el encargado de reclutar contingentes de bárbaros para defender el maltrecho limes. Estos germanos se encargarían de frenar a las demás tribus. Pero ni él ni sus sucesores inmediatos acabaron de tomar ninguna decisión que resultara definitiva para la defensa de las fronteras del imperio.

El encargado de tomar cartas en el asunto del limes no sería otro que el gran Diocleciano. Un hombre que se erigió como el emperador que acabaría con la situación de inestabilidad global y con la sucesión de emperadores casi anual que reinaba. Pero esa es ya otra historia que os contaré en otra ocasión si los dioses lo permiten.

Un saludo y nos vemos en la siguiente entrega de ¿Sabías que?

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Los ejércitos de frontera en el bajo imperio se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

January 17, 2020

Alejandro y la conquista del imperio persa

Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías qué? ¿Estáis preparados para la siguiente etapa de esta larga aventura? Imagino que sí, y es por ello que vamos a ir directamente al tema, y es que hoy os voy a hablar de Alejandro y la conquista del imperio persa. Seguro que os preguntaréis si es que ya no llevaba tiempo llevándola a cabo. Sí. Estáis en lo cierto, aunque esta fase iba a ser la decisiva, ya que estaba metido en la cocina de casa de un enemigo que había sido derrotado y puesto en fuga. Así, que por eso he querido titularlo de esta manera.

Así que, una vez aclarado el tema del título, volvamos a la acción. Y es que, cómo ya os he avanzado, una vez derrotado el ejército persa y puesto en fuga su rey, Alejandro no se detuvo. Con el camino libre, se adentró en la región del Golfo Pérsico para reclamar esas ciudades que ya se habían quedado sin Rey que las gobernara.

De hecho al haber huido de esa manera tan cobarde, Darío parecía renunciar al gobierno de su imperio. Además del hecho de que sus súbditos estaba claro que no deseaban ser regidos por un rey que no era capaz de combatir a la amenaza. Había dado una imagen más que lamentable. Primero perdiendo una batalla tras otra ante un jovenzuelo que traía un ejército muy inferior y después huyendo cómo un cobarde.

¿Qué pasó tras Gaugamela?

Aunque en ocasiones se ha dicho que mandó una partida de jinetes en persecución de Darío III, eso no parece estar muy claro. Sus intenciones iniciales tras la victoria definitiva eran otras, ya que apremiaba más tener que asegurar todo aquello que había ido conquistando. Avanzar dejando enemigos a las espaldas no habría sido muy inteligente. Menos teniendo en cuenta que aunque hubiera vencido, los persas no se habían rendido por completo.

Mosaico de la batalla de Issos hallado en la casa del Fauno en Pmpeya, Museo Arqueológico Nacional Nápoles

Mosaico de la batalla de Issos hallado en la casa del Fauno en Pmpeya, Museo Arqueológico Nacional NápolesPese a ese temor, los habitantes de Babilonia, no sabemos si por interés o por propia voluntad, dieron un cálido recibimiento a los macedonios cuando entraron en la ciudad. Los invasores, porque eso es lo que eran, fueron tratados con todos los honores e incluso se sabe que una embajada con las autoridades locales salieron a su encuentro para darles la bienvenida.

Alejandro no escatimó a la hora de desfilar, y llevó consigo todo tipo de personas y bestias. Se mostró cordial y benevolente con los dirigentes de Babilonia. Qué menos, ya que realmente estos le abrieron las puertas de la ciudad y se la entregaron. Eso era todo un alivio, ya que la simple idea de tener que asaltar sus imponentes murallas le recordaba a lo vivido en Tiro y Gaza.

Estuvo en la ciudad durante unas cuantas semanas descansando junto a sus hombres que debían estar más que fatigados. A finales de noviembre del 331 a. C., dio la orden de seguir la marcha en dirección a otra de las capitales, la ciudad de Susa. Antes de hacerlo dejó al mando de Babilonia a un sátrapa persa, a Maceo. Aunque no nos engañemos, de facto, las decisiones importantes las tendría que tomar un macedonio de confianza que dejó al frente de la guarnición.

El avance continua

En el camino hacía su siguiente destino sabemos que Alejandro recibió más refuerzos provenientes de Grecia. Entre ellos se encontraban unos seis mil macedonios, unos tres mil quinientos tracios y cerca de cuatro mil mercenarios de la región del Peloponeso. En cuanto a la caballería, obtuvo seiscientos nuevos jinetes macedonios, otros seiscientos tracios y trescientos ochenta griegos. Además, llegaron también unos cincuenta jóvenes de la nobleza macedonia que pasarían a servir en el escuadrón real. Cómo podéis ver, Grecia seguía proporcionando recursos al rey y eso era una evidencia de que seguían temiéndolo.

Imagen de un hetairoi o compañero de caballería

Imagen de un hetairoi o compañero de caballeríaLlegó a Susa y sucedió algo similar a Babilonia, es decir, que el mismo sátrapa que la gobernaba rindió la ciudad. Además, volvió a enviar una embajada a Alejandro agasajándolo con una escolta a la altura de un Gran Rey. Además de eso, se quedó con el tesoro real que se guardaba en la ciudad y de esa manera pudo enviar una parte a Antípatro. Este era su regente en Macedonia, y lo que recibió le vino de perlas para que preparara una campaña militar contra los espartanos. Recordad que estos se habían alzado contra el poder macedonio por mano del desaparecido Memnón y parecía que seguían en pie de guerra.

En Susa era dónde se guardaba lo que quedaba del tesoro que Jerjes I había traído de Grecia tras la campaña de conquista. En un gesto de buena voluntad, Alejandro se encargó de devolver esos restos a la ciudad de Atenas. Aunque esa acción podríamos decir que tenía obviamente un trasfondo político.

¿Y Darío?

Pero Alejandro no se detuvo tampoco en Susa, sino que su objetivo era encontrar a Darío III y capturarle para convertirse en el rey de su imperio. Y ya que hablamos del escurridizo Gran Rey, porque a efectos prácticos todavía lo era, ya que su imperio aún era muy grande (me refiero a la parte que Alejandro aún no controlaba), os tengo que decir que su huida le había llevado a la ciudad de Ecbatana.

Allí esperaba reorganizar su aún poderoso ejército para seguir con la guerra y tratar de derrotar al invasor de cabellos rubios. Pero el Gran Rey ya no era tal, y con el paso del tiempo su situación se iría complicando cada vez más. Pero regresemos a Alejandro de nuevo.

Tras dejar Susa bajo control, prosiguió la marcha en dirección a otra de las ciudades más importantes del imperio: Persépolis. Pero las cosas no serían tan fáciles para llegar a ella. Conociéndole como ya le conocéis, no os sorprenderá saber que en el camino quiso someter a todos los pueblos y tribus que se le opusieron.

Los uxios de los montes Zagros

Entre estos pueblos estaba el de los belicosos Uxios. Estos habitaban en los escarpados montes Zagros y siempre habían sido relativamente independientes del imperio. Podríamos decir básicamente porque no eran fáciles de someter. Estos, ni cortos ni perezosos le exigieron a Alejandro el pago de un impuesto si quería atravesar sus tierras. Le dijeron que hasta el Gran Rey persa cumplía con ese pago.

Pero Alejandro no se iba a dejar intimidar por unos vulgares pastores que además asaltaban los caminos. La cuestión fue que con un ejército de trece mil hombres emprendió una operación liderada por tropas ligeras, entre las que se encontraban los temibles agrianos y consiguió derrotarlos, aunque no sin dificultades.

Esa guerra o campaña contra los uxios fue diferente a lo que se había encontrado el ejército macedonio hasta entonces. Y es que esos tipos combatían usando la guerrilla. No lo hacían en campo abierto, y para un ejército regular como el macedonio, darles caza era difícil, de ahí el uso de los infantes ligeros.

Tras derrotarlos, optó por dividir el ejército en dos columnas. Una dirigida por Parmenión, que englobaba a los aliados y mercenarios y también la impedimenta,. La otra, que comanda él mismo, se dirigió también a Persépolis pero por un camino distinto.

Un camino difícil

La cuestión fue que a la altura de las llamadas Puertas Persas o Susianas se encontró con un ejército persa al mando del sátrapa Ariobarzanes,. Este se plantó allí dejando claro que no le iba a dejar pasar. Después de Gaugamela, Alejandro volvía a enfrentarse de nuevo a un ejército persa bien organizado. Así que parecía que Darío y su imperio no habían sido totalmente destruidos.

Ariobarzanes plantó cara con un poderoso ejército. Según Arriano, este estaba formado por unos cuarenta mil infantes y cerca de setecientos jinetes. Pero como ya sabéis, las cifras siempre acaban bailando. Otro autor clásico, en este caso Diodoro, dijo que se trataría más bien de un ejército menor, de unos veinticinco mil infantes y setecientos jinetes.

Los persas, bien apostados como estaban en una fortificación que habían construido, cosieron a flechas a las tropas macedonias. Desde la distancia disparaban sus arcos a medida que los invasores se acercaban a las puertas. Pero al final. Alejandro en un alarde de estrategia y no sin riesgo, encabezó un destacamento que rodeó la posición y sorprendió a los enemigos por la espalda.

El sátrapa huyó hacia Persépolis pero para su sorpresa, no le dejaron entrar en la ciudad. La guarnición de la ciudad tal vez fue consciente de que los macedonios llegarían tarde o temprano y no les convenía dar refugio al que había osado plantarles cara.

El destino de Persépolis

Cuando Alejandro llegó al frente de su ejército, la ciudad le abrió las puertas esperando encontrar algo de clemencia. Y en principio la halló, ya que Alejandro estuvo tres meses allí. Pero como ya os dije en su día, el rey tenía cambios de humor, y a lo largo de esta campaña hizo cosas de las que quizás más tarde se arrepentiría.

Puerta de todas las naciones. Antigua ciudad de Persépolis (Irán)

Puerta de todas las naciones. Antigua ciudad de Persépolis (Irán)La cuestión fue que antes de partir, la ciudad fue saqueada e incendiada hasta sus cimientos por los soldados macedonios. Pero no sólo hubo saqueo, sino que además se produjeron asesinatos y violaciones de toda índole. Alejandro no puso freno a las ansías de sus soldados.

Además, y por si no hubiera sido suficiente, ordenó que se quemaran los palacios reales, en represalia según algunos autores por las atrocidades cometidas por los persas durante la toma de Atenas durante la segunda guerra médica. Esa es al menos la versión oficial, aunque una versión más antigua afirmaba que todo sucedió tras una noche de borrachera. No me aventuro a saber cual de las dos es cierta, pero lógicamente, una podría llevar a la otra tranquilamente.

Con el trabajo de conquista casi terminado, el siguiente objetivo era la captura de Darío. Alejandro se avanzó con un contingente de caballería cuando supo que el rey había dejado Ecbatana y que se adentraba en la satrapía de Sogdia y Bactria.

Con la caída de las grandes capitales, el imperio aquemenida tenía los días contados. Pero todavía queda mucho por explicar sobre esta aventura, y es por ello por lo que debéis estar muy atentos a las siguientes entregas. Un saludo y nos leemos.

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Alejandro y la conquista del imperio persa se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

January 3, 2020

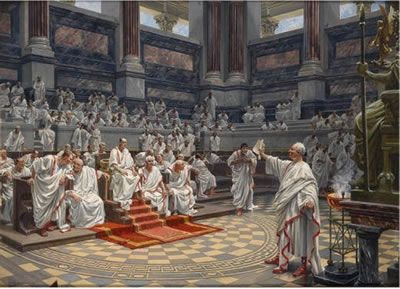

La oficialidad en las legiones romanas

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana voy a hablaros de la oficialidad en las legiones romanas, es decir de los hombres que las comandaban. Para comenzar lo haré explicándoos cuales eran los rangos que estaban por encima de los centuriones. Pero no os preocupéis porque de ellos también os hablaré en su momento. Si queréis saber más, podéis echarle un ojo a la entrada del blog que les dediqué a ellos: El centurión, el pilar de las legiones.

Y si vamos a comenzar por los oficiales que se situaban por encima de los centuriones debemos tener claro que como norma general, estos solían ser muy distintos a ellos. Las fuentes tienden a decir que la mediocridad en esta escala solía estar a la orden del día. Se les ha llegado a llamar aficionados en muchas ocasiones y eso ya es una pista de lo que podía llegar a hacer. Incluso se decía de ellos que en muchas ocasiones los que salvaron la situación fueron los legionarios que formaban la tropa.

Pero sería muy fácil caer en ese estereotipo. Y es que cualquier hijo de senador o equites que se preciara era un hombre instruido en el arte de la guerra. Era normal que estos jóvenes hubieran entrenado su cuerpo y cultivado su mente en ese ámbito. Con una educación basada en la guerra, los jóvenes aristócratas romanos que ocupaban cargos elevados dentro de la oficialidad estaban preparados. Eso no exime que hubiera inútiles, claro está… Pero menos de los que os podáis imaginar.

La verdad está ahí fuera

Todos los oficiales superiores llevaban una vida militar austera en los campamentos. Pese a tener ciertos privilegios, es evidente que dirigían a sus hombres en la lucha. Claro ejemplo de ello, es que a lo largo de la historia de Roma, muchos de ellos llegaron a perecer combatiendo junto a sus soldados.

Pero vayamos por partes. ¿Cómo se estructuraba la jerarquía militar? Pues en la cúspide de todo estaba el emperador. Y con ello aclaro que habló de tiempos del imperio. Este era el que ejercía el cargo de comandante supremo de los ejércitos. Y como os he dicho en otras ocasiones, si se vencía, el mérito se le atribuía a él aunque no hubiera participado. Los triunfos para los generales victoriosos pertenecían ya a otra época.

Busto de Trajano ubicado en la Gliptoteca de Múnich

Busto de Trajano ubicado en la Gliptoteca de MúnichPara entendernos, si Trajano fue el Particus, no quiere decir que él estuviera en el campo de batalla cuando tuvo lugar la victoria. Se entiende en cualquier caso que esta había sido gracias a él. Sobre ese aspecto, el historiador Dion Casio lo dice muy claro: “Los emperadores tienen derecho a realizar el reclutamiento, a imponer contribuciones, a emprender la guerra y a concluir la paz. A mandar siempre y por encima de todos los soldados, sean auxiliares o legionarios”.

Creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan.

Pero un buen emperador no hacía las cosas en solitario, sino que se rodeaba de un estado mayor competente que le asistía en todo momento. Figuras importantes en este caso serían las del prefecto o los prefectos del pretorio. Estos desempeñaban los cargos de primeros ministros y ministros de la guerra. Imagino que eso os hace ver lo importantes que llegaron a ser.

Los legados

Pero vayamos más abajo en el escalafón todavía. Hablaremos en primera instancia de los gobernadores provinciales, que dirigían los ejércitos acantonados en ellas. Estos gobernadores tenían el estatus de legados imperiales o el de propretores y solían pertenecer a la clase senatorial. En algunos casos concretos, imaginamos que en provincias menos importantes, el cargo lo ocupaban caballeros.

Y la función de estos gobernadores era fundamentalmente la de garantizar el orden público. También administraban justicia, además de velar por la religiosidad y la correcta recaudación de impuestos (parte fundamental sin duda). En los tiempos de Galieno, hacia el 262 parece que los cargos militares importantes pasaron a manos de los equites. Los senadores ya no estaban tan interesados en la carrera militar. No sabemos si por decisión imperial o porque la vida castrense cada vez era menos atractiva para los hombres de alta alcurnia.

Y ya que hablamos de la vida militar, pasaremos al rango de general de la legión. Este cargo los ostentaba el legado imperial que estaba subordinado directamente al gobernador provincial. En las provincias donde solo había una legión, el mismo gobernador provincial hacía las veces de general de la unidad legionaria.

Ese oficial solía ostentar el cargo durante una media de dos a tres años. Sus funciones serían las de velar por el correcto funcionamiento de la legión a todos los niveles, incluyendo la disciplina y el entrenamiento de la misma y de sus auxiliares asignados.

El tribuno laticlavio

Pero no siempre sería así, ya que en tiempos de nuestro reformador Galieno, la figura de legado desaparece. A su vez también lo haría la del tribuno laticlavio, su segundo al mando. Y el hombre que se queda al frente sería el tercero en la escala de mando hasta ese momento, el praefectus castrorum, queera de clase ecuestre. Como veis este hecho ratifica lo que os hemos contado antes.

Este prefecto pasará a llamarse egregius, lo que significa distinguido o algo similar. Los poderes que poseerá serán estrictamente militares.

Antes de que desapareciera el legado, su segundo era el tribuno laticlavio como os hemos comentado antes. Sería su mano derecha y su nombre se le daba por la amplia banda púrpura que decoraba su toga. Esta hacía referencia a su pertenencia al rango senatorial.

Este tribuno sería como una especie de consejero del legado y poseía unos poderes de tipo judicial y militar. En teoría era el encargado de dirigir las maniobras pese a ser un hombre que rondaría a lo sumo la veintena y en caso de indisposición del legado, se hacía cargo de la dirección de la legión. En cualquier caso debéis saber que su puesto era temporal y que su siguiente paso era el de legado en sí.

El praefectus castrorum

El tercer mando de poder de la legión era el praefectus castrorum, que entre sus funciones destacaba por ocuparse de las defensas del campamento legionario. En los asedios podía llegar a ocuparse de la dirección. Era también el encargado de elegir el emplazamiento del castrum y dirigía la construcción del mismo (quizás no en persona pero si de manera indirecta).

Reconstrucción de una fortificación legionaria romana. En algún lugar del limes

Reconstrucción de una fortificación legionaria romana. En algún lugar del limesPero este praefectus castrorum era un hombre muy ocupado, y además de las funciones que os hemos comentado tenía otras muchas más. Por ejemplo, cuando el ejército estaba en marcha se encargaba de la supervisión del bagaje. Cuando la legión entraba en combate, era el encargado de dirigir la artillería.

Como veis, era un cargo de suma importancia y no accedía a él cualquiera. Entre los requisitos para ocupar el cargo se contaba el hecho de que el hombre elegido debía haber conseguido la friolera de tres tribunados en Roma y eso no estaba al alcance de demasiados.

Otra manera de acceder al cargo era haber sido un antiguo primus pilus, o lo que en cristiano significaba primer centurión. El primer centurión era el de mayor rango de toda la legión, por tanto un veterano condecorado. Los centuriones que llegaban a ese rango, tenían acceso al rango ecuestre y por ende a la prefectura del campamento.

Los tribunos augusticlavios

Por debajo de este prefecto existían cinco figuras que eran llamadas tribunos augusticlavios. Recibían ese nombre porque la banda de su toga era también púrpura, pero más estrecha que la de su colega laticlavio. Y seguro que os preguntaréis que tiene que ver el grosor de la misma. Pues mucho, ya que ese era un emblema de su pertenencia al rango ecuestre a diferencia del otro tribuno.

Estos cinco tribunos comandaban en la batalla a dos cohortes cada uno. Estas estaban formadas por 480 soldados, es decir 960 si sumamos las dos. Entre sus otras funciones destacaba la de la seguridad de las puertas del campamento, el aprovisionamiento de los graneros y el mantenimiento del valetudinaria o hospital de campaña.

Duces, duces limitis y praepositus

A partir del siglo II aparece otro título de oficial al que se le llama dux. Por el contexto y el momento seguramente los hombres que los ostentaban no pertenecerían a la orden senatorial. Excepcionalmente durante el reinado de Marco Aurelio, el título se les otorga a personas del ordo senatorius. Estos se encargarían de comandar destacamentos tanto de legionarios como de auxiliares.

Como veis es un poco lioso, pero por si eso no fuera suficiente, a mediados del siglo III, aparece otro oficial de alto rango. A este se la llamará dux limitis que se encargaría de comandar a las tropas acantonadas en los limes o fronteras.

Un cargo que quizás no os suene tanto es el de praepositus, que vendría a ser un caballero (equites) que se encargaba de comandar una vexilación. De nuevo en tiempos de Marco Aurelio, al igual que sucedía con los duces, ostentaron el cargo también senadores. O bien había un exceso de senadores en Roma, o bien todos estaban interesados en la carrera militar. Es posible que tampoco hubiera disponibles puestos más elevados para tantos hombres. Eso no lo podemos determinar.

El primus pilus

En ocasiones se les asignaban las alas de las legiones y el mando de algunas cohortes a los primus pilus. Estos podían comandar también puestos avanzados provistos de una guarnición importante. Estos primus pilus, ya os hemos comentado antes que eran centuriones veteranos muy condecorados que se convertían en el primero de la legión en rango e importancia. De ahí que de vez en cuando se les asignaran esos puestos de mayor responsabilidad.

Recreadores históricos romanos a caballo

Recreadores históricos romanos a caballo El mando de las unidades auxiliares recaía seguramente en oficiales de rango ecuestre.

En lo relativo a la marina, sabemos por ejemplo que un prefecto de la flota percibía un salario de cien mil sestercios durante el siglo I, pasando a cobrar el doble en el siguiente siglo, unas cantidades nada despreciables, aunque siempre por debajo de lo que cobraba un oficial que servía en las legiones regulares.

Un primus pilus era un cargo que tenía una duración, y por tanto eso significaba que el afortunado podía repetir. Si se conseguía un segundo nombramiento, el centurión podía llegar a tener más autoridad que un tribuno. Y de ahí pasar a ocupar el puesto de praefectus castrorum, recordad el tercer oficial más importante de la legión.

Otra opción era que ese primus pilus acabara dirigiendo una unidad de auxiliares con un rango de prefecto o incluso podía llegar hasta convertirse en oficial del pretorio.

Ordo senatorius y ordo ecuester

Para comenzar debéis tener claro que había dos clases diferenciadas de hombres que hacían carrera militar: los de la orden senatorial y los de la ecuestre.

Normalmente los senadores ocupaban menos cargos militares y más magistraturas civiles (cuestores, ediles, pretores, tribunos de la plebe o cónsules). Acostumbraban a servir como tribunos laticlavios y legados y comandantes de ejércitos. En tiempos de nuestro querido y amado Augusto pudieron ostentar también el mando de alguna ala de caballería en calidad de prefectos. Tal vez porqué había demasiados hijos de aristócratas y menor número de puestos de oficialidad.

El orden ecuestre era inferior en rango al senatorial, y al tener menos posibilidades de ocupar magistraturas civiles, obviamente ocuparon muchos más cargos dentro de las legiones. Para que lo entendáis os voy a presentar un modelo de carrera que podía seguir un caballero dentro del ejército. Vamos a ello.

Comenzaban sirviendo durante tres reenganches de tres años cada uno, es decir un total de nueve años. Normalmente los caballeros dirigían las cohortes como os he comentado antes en calidad de tribunos augusticlavios. Mientras que los de rango senatorial se quedaban con el mando de las alas de caballería.

En tiempo de Claudio, parece que la situación se modifica ligeramente y los equites acceden al mando de algunas alas de caballería. Desde los tiempos de Adriano, parece ser que aparece otra modificación. Se ofrece a estos oficiales un cuarto reenganche de tres años más, anclándolos más todavía si cabe a la legión.

Además, en tiempos de Severo, el servicio de las armas se vuelve más laxo. Muchos de los senadores optan por no hacer carrera en el ejército. Eso sin duda permitirá que los equites estén más vinculados a estos puestos y se conviertan en militares de carrera con una amplia experiencia.

Algunos apuntes sobre los centuriones

Otros oficiales de inferior rango, como los mismos centuriones llegado el caso podían hacer carrera en la ciudad de Roma y ascender incluso de categoría para pasar a ser miembros del ordo ecuestre.

Cuando estos centuriones iban a servir a Roma, a las cohortes urbanas, cumplían una especie de triple tribunado. Este incluía un primer cargo al frente de los vigiles, otro al frente de las cohortes urbanas, y un tercero en el cuerpo de élite de los pretorianos.

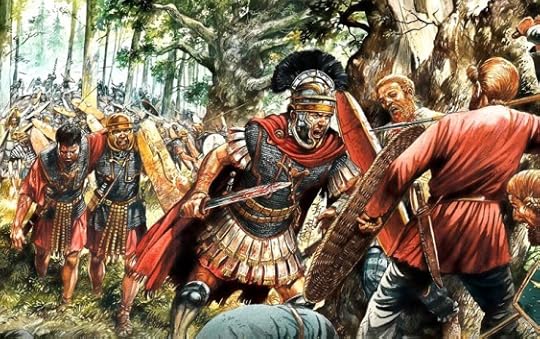

Centurión combatiendo en primera línea durante la batalla del bosque de Teotoburgo

Centurión combatiendo en primera línea durante la batalla del bosque de TeotoburgoComo veis un centurión de legión podía llegar muy alto y ascender incluso en el escalafón social. Así pues, podemos afirmar que hacia la segunda mitad del siglo III d. C., el cuerpo de oficiales evolucionó. Los senadores pasaban olímpicamente de la oficialidad en las legiones y les cedieron todo el peso a los equites.

Llegamos por tanto a la escala de oficiales inferior, en la que encontraremos a los centuriones al cargo de la infantería y a los decuriones al frente de las unidades de jinetes. Sin duda la columna vertebral del estamento militar romano. Podríamos afirmar que desde esta posición hacía abajo, los hombres que servían se podían considerar militares de carrera.

Composición de las legiones en los buenos tiempos

Repasemos conceptos antes de proseguir. En los gloriosos tiempos del imperio, sabemos que una legión la formaban diez cohortes de 480 hombres cada una. Cada cohorte estaba formada por seis centurias de 80 combatientes excepto la primera que contaba con cinco centurias, esos sí, con el doble de hombres.

En lo relativo a los oficiales, cada cohorte incluía los siguientes cargos por orden de importancia. Un centurión pilus prior que dirigía la primera centuria, otro al que se llamaba prínceps prior que dirigía la segunda, otro que era el hastatus prior que comandaba la tercera. Después había tres más que recibían los nombres de pilus posterior, prínceps posterior y hastatus posterior que dirigían las que restaban.

La primera cohorte no tenía pilus posterior porque el pilus prior era el primus pilus, es decir el primer centurión de toda la legión. Este mandaba su centuria además de la cohorte, como hacían el resto de pilus prior. Aunque además formaba parte del estado mayor del legado.

Pocos centuriones para tantos legionarios

Parece complicado, pero no lo es tanto. Es muy jerárquico pero sencillo de entender. Si sumamos todos los centuriones de una legión hacían un total de cincuenta y nueve. Pero Tácito nos dice que eran sesenta, por tanto nos da otro centurión.

¿Pero por qué pasaba eso? Hay una inscripción hallada en África que incluso nos da la cifra de sesenta y tres. Obviamente tras las investigaciones llevadas a cabo se sabe que los centuriones más veteranos, tal vez ya no combatieran, y se dedicaban a las tareas puramente administrativas.

Pero cómo se ordenaban los centuriones. Pues dejando de lado al primus pilus, y centrándonos en las cohortes de las II a la X podemos asegurar que pese a ser iguales, el que dirigía la primera centuria de cada cohorte era más veterano que el de la sexta.

Fotografía de un recreador histórico con la panoplia del centurión

Fotografía de un recreador histórico con la panoplia del centurión¿Entonces como promocionaba un centurión? Pues fácil, llegando a dirigir una de las centurias de la primera cohorte. Estas eran las que otorgaban prestigio, y si los dioses le favorecían podía llegar a hacerse con el puesto de primus pilus.

Los cinco centuriones de la primera cohorte recibían el nombre de primi ordines, o lo que es lo mismo, los de primera clase.

Los decuriones por lo tanto eran los centuriones de las unidades de caballería. Aunque tenemos constancia de que en ocasiones, los oficiales al frente de los jinetes podían ser también centuriones

El servicio en la capital

Pero ya que hablamos de otras unidades, os haremos mención a la guardia del pretorio y a sus centuriones como hecho diferencial del resto de cuerpo militares. Y es que los centuriones pretorianos tenían un rango semejante entre ellos,a excepción del llamado trecenarius que estaba por encima del resto.

Además, un ejemplo de carrera en el pretorio podría ser el que nos describe M. Durry, y que según su análisis sería el siguiente. El legionario asciende o entra ya como suboficial en el cuerpo. Después accede al centurionato, que puede ser en una legión cualquiera o sino en los tres cuerpos urbanos (vigiles, cohortes urbanas y pretorianas). De esa manera llegaría a ser primus pilus para volver de nuevo a Roma y ejercer el triple tribunado del que os hemos hablado antes.

Como podéis comprobar se trataría más bien de un círculo. Comenzaría en la capital, al ascender se iría a servir a las legiones, y una vez obtenidos cargos superiores, regresaría a la comodidad de Roma. Eso no quiere decir que siempre se hiciera de la misma manera. Pero si los autores lo nombran es porqué habría más de uno que lo hiciera de esa manera.

Las unidades de auxilia

Hablemos de nuevo de los auxiliares. Como sabréis, y si no lo sabéis os lo explico, había dos tipos de unidades: las miliarias y las quingenarias. Las primeras compuestas por mil hombres y las segundas por la mitad o algo menos.

Esas unidades estarían comandadas por veinticuatro o dieciséis decuriones respectivamente, siendo el primero de ellos el prínceps o principal. Las cohortes de infantería tenían de tres a seis decuriones y de seis a diez centuriones.

Bueno llegados a este punto, creo que os he explicado mucho sobre los oficiales en las legiones romanas, y no querría complicaros con tantos datos. Así que creeo que este sería un buen punto para ir acabando la entrada de hoy.

Espero que os haya gustado y sobretodo que hayáis aprendido algo más sobre las legiones romanas. Esa es siempre mi intención a la hora de traeros este tipo de temáticas. Un saludo y nos leemos en la siguiente entrega de ¿Sabías que?

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada La oficialidad en las legiones romanas se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

December 13, 2019

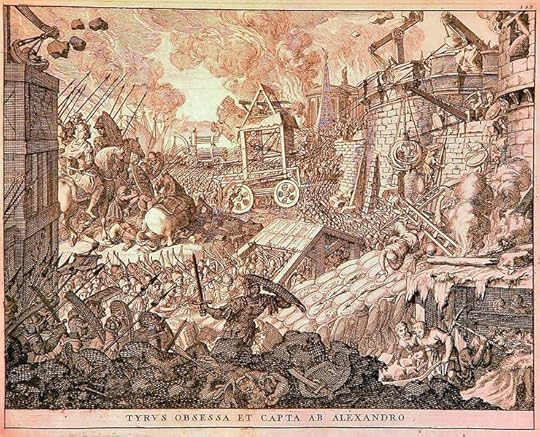

Tiro y la ira de Alejandro

Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías qué?, la sección de mi blog dedicada a tratar aspectos del mundo antiguo. Vuelvo a retomar el relato de la vida del conquistador macedonio para atacar el siguiente episodio: Tiro y la ira de Alejandro. Uno de los más largos y complejos a los que tuvo que hacer frente el implacable monarca. Algo que iba más allá de un asunto estratégico y que se convirtió en un asunto personal que acabaría muy mal para los tirios. Pero vayamos a ello si os parece.

Para comprender toda la acción bélica, es imprescindible saber como estaba estructurada la ciudad de Tiro. La ciudad estaba separada del continente por una distancia cercana a los cuatro estadios. La distancia equivalente a setecientos veinte metros (teniendo en cuenta que la medida de longitud del estadio podía variar según el lugar y el momento).

La cuestión es que la distancia era mucha y eso dificultaba iniciar un asedio. Se requería el uso de las naves para colocar las máquinas, y la flota de la que disponía Alejandro era más bien escasa. Para más inri, los tirios disponían de unas ochenta naves para defenderse, lo que hacía las cosas más complicadas aún.

¿Qué hizo entonces Alejandro?

La estrategia que usó Alejandro al no disponer de barcos fue compleja pero práctica. Al hombre no se le ocurrió otra cosa que construir un dique que uniera el continente con la isla. Con la intención de acercar las máquinas de asedio a la ciudad.

Sin duda era una obra magna, pero ya sabréis que la poliorcética era uno de los puntos fuertes del ejército macedonio. Ya en su tiempo Filipo II se rodeó de grandes ingenieros que dotaron a su ejército de máquinas letales. Y es que el padre de Alejandro había aprendido de hombres como Dionisio I de Siracusa. Este tirano de la ciudad de Sicilia hizo lo propio para unir la isla de Mozia con la de Sicilia allá por el 398 a. C.

Así que su hijo heredó esos conocimientos, o más bien heredó a los ingenieros que tenían la capacidad de poder construir esos elementos tan impresionantes. Entre esos mechanikoi como se les conocía, estaban hombres como Pólido de Tesalia que había sido el jefe de los ingenieros de Filipo. O Aristóbulo de Casandrea, que escribió un relato acerca de las campañas del porpio Alejandro. Un tercero llamado Crates, oriundo de la ciudad de Calcis, o un tal Gorgo, que destacaba por ser un experto en minas. Y cuando digo minas no me refiero a las anti persona sino a aquellas que se construían bajo los muros de las ciudades para derrumbarlos.

Los ingenieros usaron los escombros de la antigua ciudad de Tiro, que estaba situada en el continente para ir rellenando el dique. Posteriormente se completó con piedra y se construyó una estructura de madera dentro de las cuales se colocaban esos escombros.

Una obra digna de un faraón

Se sabe que los trabajos fueron lentos pese a que se trajo a mucha población civil para llevar a cabo la tarea. Además se usó la mano de obra de los soldados, como siempre ocurría. Las fuentes narran como los tirios desde los muros de la ciudad burlaban de los asediadores. Como mínimo al principio, ya que veían que aquella obra les iba a llevar mucho tiempo, si es que la acababan terminando. Pero cuando estaban ya más cerca pasaron de los insultos a arrojar flechas ya que se los veían encima.

Viendo que avanzaban en la construcción, los dirigentes optaron por cargar sus naves de arqueros y acercarse al dique. Desde los barcos se dedicaron a hostigar arrojando proyectiles a los que trabajaban. Así que Alejandro ideó la construcción de parapetos y toldos que los protegerían. A la vez mandó la construcción de dos grandes torres móviles que avanzaban a la vez que la obra. Desde ella se defendía a los trabajadores manteniendo alejados a los tirios.

Estas torres, llamadas helepolis, disponían de varios pisos de altura y en ellas se podían situar también máquinas de asedio (como las que usaron los romanos en el asedio de Jerusalén del año 70 d. C. o el de Masada algún tiempo después).

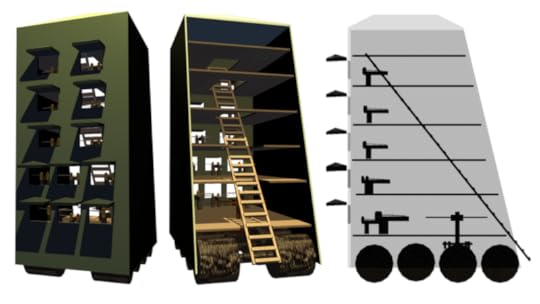

modelo 3D y sección transversal de Helepolis aproximadamente como se describe en el artículo de wiki. Creado en la edición demo de trueSpace 3 y GIMP. Por Evan Mason.

modelo 3D y sección transversal de Helepolis aproximadamente como se describe en el artículo de wiki. Creado en la edición demo de trueSpace 3 y GIMP. Por Evan Mason.Pero los tirios no iban a ponérselo fácil a Alejandro. Idearon una estratagema mediante el uso de un barco cargado de material inflamable que arrojaron contra las torres y el dique. La estrategia de los fenicios funcionó y destruyó todo lo que estaba hecho en madera.

La obstinación de Alejandro y la ayuda naval

Parecía que el esfuerzo había sido en balde. Pero Alejandro, lejos de rendirse, volvió a la carga y ordenó la construcción de un dique nuevo. Es esa ocasión más ancho todavía para poder colocar nuevas torres que lo defendieran.

Los tirios eran tan obstinados o más que el rey macedonio, así que mandaron buceadores con hoces que atacaban las estructuras provocando derrumbes para ralentizar el trabajo.

Era más que evidente que Alejandro necesitaba contar con una flota móvil que protegiera las obras desde el mar. Así que acudió a Sidón para solicitar su ayuda. Estos se la dieron, ya que tenían viejas cuentas pendientes con Tiro. Además, se unieron barcos de Biblos también y a estos les siguieron diez barcos más procedentes de la flota de Rodas.

Así pues, Alejandro dispuso de ciento tres naves en poco tiempo. Pero como era el elegido de los dioses, los chipriotas aportaron la friolera de ciento veinte naves más a su flota. Esos barcos pertenecían a la flota persa y habían desertado, con lo que eso significaba. Mataba de esa manera dos pájaros de un tiro.

Las tornas cambiaron hasta en el mar

Todo esto imagino que no ocurriría de casualidad, y es probable que tras lo de Issos, el rey macedonio ya había entablado negociaciones con los fenicios para que se pasaran a su bando. Con esa poderosa flota, superior a la de Tiro, los defensores replegaron sus naves hacia sus puertos. La flota macedonia solo tuvo que bloquearlos, así ya no saldrían a molestar más mientras se terminaba el dique.

Así pues, y sin entretenerme más en la construcción de la obra, al cabo de poco, las máquinas de guerra macedonias ya estaban bombardeando los muros de Tiro otra vez. Pero iba a ser una tarea compleja, ya que en esa parte de la ciudad la muralla era muy alta, según las fuentes llegaba a los cuarenta y cinco metros de altura.

Pero no sólo se asaltó la parte de la muralla que daba al dique, sino que los ingenieros construyeron plataformas de madera que unían dos naves de guerra y en ellas colocaron maquinas de asedio.

Todo hacía presagiar que el destino de Tiro ya estaba escrito. Pero los defensores resistieron como valientes, alargando el tema más de lo previsto. Alejandro llegó a plantearse la posibilidad de detener el asalto que tantos recursos le estaba costando. Aunque el macedonio no se dejó vencer por la desesperanza y pensó que peor lo estarían pasando los defensores.

Y era cierto, ya que los tirios habían enviado embajadores a Cartago pidiéndoles ayuda. Pero estos les dijeron que no podrían enviar ayuda a su antigua metrópolis.

De perdidos al río

Poca esperanza quedaba para los tirios. Decidieron ir a por todas y abandonar el puerto con la flota para arremeter contra la flota chipriota que custodiaba uno de los puertos y que aquel momento había ido a hacer aguada. Aunque les sorprendieron, no pudieron derrotarlos y el resto de la flota acudió en su ayuda.

Al final los tirios tuvieron que replegarse de nuevo no sin antes perder casi todas las naves que habían salido de puerto. El ataque había sido casi suicida y el precio a pagar había sido muy caro. Los macedonios aprovecharon aquella ventaja para atacar los puertos y las murallas de la ciudad.

Podría decirse que la parte del muro que daba al dique resistió, y la de uno de los puertos, el llamado de Sidón también, pero no sucedió lo mismo con el segundo puerto, llamado puerto de Egipto. En ese se pudo abrir brecha y Alejandro mandó tender pasarelas para entrar a la ciudad. Por fortuna los tirios lograron repeler el asalto, aunque quedó claro que ese iba a ser el punto débil de la ciudad.

Así pues, tras tres días de mala mar, se reemprendieron las operaciones globales, aunque se concentró el fuego en el puerto de Egipto. Se bombardeó la zona hasta la saciedad, y posteriormente llegó el turno a la infantería, que cargada en las naves se lanzó al ataque.

la caída de Tiro

Alejandro al frente de su cuerpo de élite, los hipaspistas encabezó el asalto. ¿Y cómo lo hicieron os estaréis preguntando? Izando puentes colgantes que iban desde las torres que estaban situadas en las proas de los barcos hasta las mismas murallas de Tiro.

Miembro de los hipaspistas, por Johnny Shumate

Miembro de los hipaspistas, por Johnny Shumate Fue bastante sencillo entrar en la ciudad desde las murallas, y para infortunio de los defensores, como si los dioses hubieran dictado sentencia, los dos puertos fueron también tomados al asalto. La lucha se llevó entonces a las mismas calles de la ciudad. Se peleaba por cada callejuela, aunque todo apuntaba a que ese era un esfuerzo desesperado que no serviría para nada.

Lo que sucedió a continuación fue terrible, y es que, por orden de Alejandro, se pasó a cuchillo a todo aquel tirio que se encontrara. Tan sólo se respetó a los que habían buscado sagrado en los templos. Según datos de Quinto Curcio, historiador romano que vivió en tiempos del emperador Claudio, seis mil soldados tirios fueron pasados por las armas. Pero posteriormente, dos mil más que habían sobrevivido fueron crucificados por orden de Alejandro a lo largo de todo el litoral.

Los supervivientes, que según Arriano fueron cerca de treinta mil, se vendieron como esclavos. Alejandro demostró con ese acto lo que les esperaba a todos aquellos que se resistieran al control macedonio. Quedó más que clara la frase que da nombre a este artículo: Tiro y la ira de Alejandro. El gasto de tiempo y de recursos y la tenacidad de los defensores fue lo que provocó que el rey macedonio se mostrara tan cruel con ellos. Y es que Alejandro se caracterizaba por tener esos cambios de temperamento. El ejemplo de Tiro no sería el primero ni el último, como la historia demostraría.

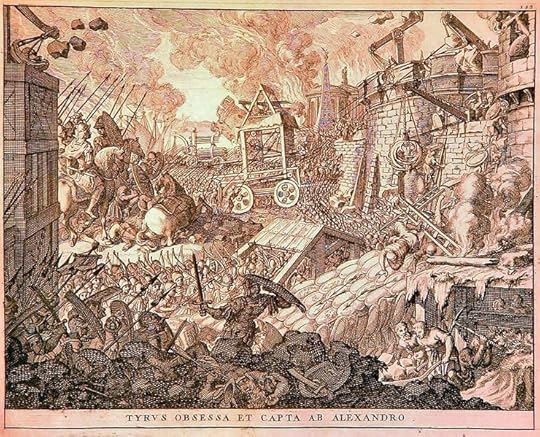

Reproducción de un dibujo hecho en el 1696 en el que se recrea el asedio y la toma de Tiro por parte de las tropas de Alejandro Magno

Reproducción de un dibujo hecho en el 1696 en el que se recrea el asedio y la toma de Tiro por parte de las tropas de Alejandro MagnoCamino de Egipto

Paralelamente le llegó a Alejandro una nueva misiva de Darío III en la cual le ofrecía en matrimonio a una de sus hijas aportando como dote todo el territorio al oeste del río Halis. Según Arriano, este río era el Éufrates aunque no queda muy claro este punto. El monarca les expuso a los compañeros que formaban parte de su consejo de confianza la propuesta del Gran Rey. Parmenión le recomendó aceptarla ya que había logrado un trato más que ventajoso. Pero Alejandro era ambicioso, mucho más de lo que os podáis imaginar y él sólo vio en la oferta de Darío una cosa: miedo.

Obviamente no aceptó las condiciones. Pero en lugar de avanzar hacía el interior del imperio, puso sus ojos en la rica satrapía de Egipto. Y es que el gobernador que la dirigía no tenía los efectivos suficientes como para plantar cara al victorioso ejército macedonio. Así pues, la flota y el ejército avanzaron hacía el sur en dirección a la tierra de los faraones.

Pero se vieron obligados a detenerse en Gaza, donde el eunuco Batis, el gobernador que estaba al frente de la misma, se mantuvo leal a Darío. En el asedio de la ciudad, Alejandro fue herido por un proyectil en el pecho, y aunque intentó aguantar, se desmayó y tuvo que ser retirado del campo de batalla.

Gaza, otro asedio que acabó mal para los defensores

La herida no fue mortal, pero le mantuvo convaleciente durante un tiempo. Desde la tranquilidad de su tienda, imagino que tuvo tiempo de pensar con más calma. Decidió aplicar un asedio por todos los puntos de la ciudad, y no sólo en la muralla sur, que era la más débil. Así que mandó de nuevo construir un enorme terraplén alrededor de la extensa ciudad. Desde esa posición bombardearon incesantemente los muros y las casas de Gaza.

Tras dos largos meses de asedio, una de las minas que se habían excavado, logró derruir parte de una de las murallas, y se abrió el paso para el asalto. Durante el asalto, Alejandro volvió a ser herido al recibir un impacto de una piedra en la pierna, y es que ese era el riesgo del que combatía en primera línea. Al igual que su padre, al joven monarca no le gustaba ver la batalla desde la distancia, sino que siempre se mostró como uno más ante sus soldados. ¿Cómo podía pedirles que lo dieran todo si él no predicaba con el ejemplo?

La cuestión fue que tras haber perdido de nuevo más tiempo del necesario en ese punto, el gobernador no recibió un ápice de clemencia tras ser capturado. Así que el rey mandó que lo ejecutaran de una manera bastante cruel ordenando que le atravesaran ambos talones y lo ataran a un carro para ser arrastrado alrededor de la ciudad. ¿A qué capítulo mítico de la historia de Grecia os suena eso? Sin duda era otra emulación de su «antepasado» Aquiles.

Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor. Fresco hallado en Aquleia, Corfú.

Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor. Fresco hallado en Aquleia, Corfú.La cuestión era que con Gaza bajo control, ya nada se interponía en su avance hacia Egipto. Pero ya hablaremos de eso en otra entrega. Por el momento dejaré el relato de Alejandro en este punto, que creo que por hoy ya hemos tenido una dosis más que suficiente.

Un saludo a todos y nos leemos en la siguiente entrega de ¿Sabías qué?

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Tiro y la ira de Alejandro se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

November 29, 2019

El auge de las ciudades fenicias

BIenvenidos a una nueva entrada de la sección ¿Sabías que? de mi blog. En esta ocasión os voy a hablar de una confederación de ciudades estado que se erigieron como una gran potencia comercial en el Mediterráneo. Seguro que algo sabréis sobre ellas y sobre el importante papel que jugarían entorno a los siglos IX y VIII a. C. Os hablaré sobre el auge de las ciudades fenicias.

¿Qué podemos decir acerca de esas ciudades cananeas que se levantaban en las costas de lo que sería el actual Líbano? Pues obviamente que formaban una extensa red de ciudades estado con cierta independencia entre sí. Vamos podríamos decir que al estilo de las poleis griegas. Cada una de ellas disponía de un rey al frente y de una tradición urbana bastante antigua. Además, poseían una economía muy potente especializada en torno al comercio y la producción de manufacturas.

¿Quiénes eran los fenicios?

Pero antes de seguir con sus ciudades, hablemos un poco de ellos. Debéis saber para empezar que eran cananeos de origen semítico, es decir originarios de la zona de Canaán, lo que sería la actual zona que ocupa el Líbano. Todas las ciudades se levantaban en la franja marítima más oriental del Mediterráneo, y hacían frontera con el reino de Israel al sur y con el imperio asirio al este.

Mapa de los reinos de la franja del Mediterráneo Oriental

Mapa de los reinos de la franja del Mediterráneo OrientalEllos se llamaron a sí mismos Kena’ani, lo que sin duda se parece bastante al término cananeo. Aunque fueron los griegos los que les pusieron el nombre de phoinikes. Esa palabra para denominarlos hacía referencia al color púrpura rojizo de las túnicas que vestían. Y es que ese color era poco común como tinte y era bastante caro. Además, se extraía de una especie de molusco tipo mejillón, llamado múrex en latín y múrice en castellano, propio de la zona de Fenicia. De ahí el nombre que se les quedó y con el que fueron conocidos tanto por los helenos como posteriormente por los romanos.

Cambios sustanciales

En ese campo comercial fue donde se dieron los cambios necesarios que auparon a los fenicios hasta la cúspide. Se ampliaron los horizontes geográficos y se buscaron rutas más allá de Canaán. Además se pasó de un comercio muy especializado en materias primeras y objetos de lujo a otro mucho más diversificado.

Las actividades comerciales también dejaron de ser monopolizadas por los palacios. Aparecieron por aquel entonces otros centros de carácter más privado que también entraron en el juego. Los templos fueron elementos percusores de la expansión marítima que llevaron a cabo los fenicios por todo el Mediterráneo.

Fue entre los siglos XII y XI a. C., cuando la ciudad de Biblos, una de las más potentes de la región, comenzó a perder importancia. No se saben las causas, aunque nada tuvo que ver con los famosos Pueblos del Mar. Esa pérdida de influencia vendría dada por otros aspectos. La cuestión fue que su lugar fue ocupado por la ciudad de Sidón. Desde allí se reemprendió la reconstrucción de Tiro, que había sido parciamente destruida.

El auge de la ciudad de Tiro

Pero como si de una carrera de relevos se tratara, fue Tiro la que poco a poco fue creciendo. Hacía el siglo X a. C. se convirtió en la metrópoli más destacada de toda Fenicia. Su importancia perduró hasta el siglo VII a. C. y desde allí partieron expediciones que colonizarían todos los rincones del Mediterráneo.

Durante el siglo IX a. C., los fenicios, con Tiro al frente, colonizaron el norte de Siria y de Cilicia. Crearon una amplia red de factorías que sirvió para establecer una potente red comercial. Esa les hizo hacerse con ingentes cantidades de metales y de esclavos.

Pero la colonización no se debió únicamente a un tema comercial. Recordemos el modelo griego del que ya os hablé en la entrada dedicada a su período de colonización. Si repasamos las causas, una de ellas fue la sobrepoblación y la escasez de tierras agrícolas. Pues a los fenicios les ocurrió lo mismo.

Y es que las ciudades fenicias habían perdido el control de amplios territorios. Esos estaban ahora en manos de los hebreos, filisteos y arameos. Eso les hizo quedarse sin esas zonas que antaño habían sido suyas. Con una superpoblación, se debía buscar una salida para esa gente. Que además de no poder trabajar las tierras, debían ser alimentados. La solución de la ecuación era sencilla: buscar nuevas tierras donde enviarlos y que fundaran allí nuevos asentamientos.

Expansión por el Mediterráneo

Durante la primera fase de esas expediciones marítimas, que podemos enmarcar en el siglo X a. C., fue la ciudad de Tiro la que llevó el peso. Sidón quedó relegada a un segundo plano en importancia. Aunque también participaría activamente en esos movimientos tanto comerciales como de población.

Reconstrucción del pecio fenicio Mazarrón II en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena

Reconstrucción del pecio fenicio Mazarrón II en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de CartagenaDurante los siguientes siglos, navegantes fenicios se asentaron en muchos puntos del Mediterráneo. Instalaron sus factorías que luego se convertirían en ciudades. Por ejemplo lo hicieron en las costas de Sicilia, en las de Cerdeña, en la isla de Malta, en el norte de África, en las Baleares y en la Península Ibérica. Como veis, prácticamente por todo el Mediterráneo. Estos asentamientos a la vez que les sirvieron a ellos mismos, contribuyeron al desarrollo general de los núcleos indígenas con los que contactaban.

Además de los lazos comerciales que establecieron, los fenicios también trajeron consigo otros elementos claves en el ámbito cultural. Y es que por ejemplo introdujeron el alfabeto, que los mismos griegos adoptaron. A la par, lo hicieron con otras innovaciones técnicas, como el torno o la metalurgia del hierro.

Las ciudades fenicias

¿Cómo se organizaban las ciudades fenicias? Pues de una manera muy similar a las poleis griegas. Eran independientes unas de otras, aunque cuando los persas se fijaron e ellas, se organizaron en una especie de confederación o liga. Las principales y mas poderosas de todas fueron Sidón y Tiro. Estas se alternaron la hegemonía en la zona en diferentes fases y momentos dependiendo de las circunstancias.

Existía la figura de un rey, que siempre estuvo presente en las metrópolis. Este monarca en ocasiones estuvo supeditado al control de reyes de otros centros fenicios más poderosos. Esta monarquía era un sistema de gobierno de carácter hereditario y con legitimación divina. Estos reyes se caracterizaron siempre por ser justos y virtuosos, por lo menos eso es lo que dicen las fuentes. Se encargaron de seguir una política de construcción centrada en los edificios públicos.

Colgante con la representación de la diosa Astarté

Colgante con la representación de la diosa AstartéEn cuanto a la reina, sabemos que tenía un papel destacado, y que llegado el caso podía hacer las veces de regente sin problema alguno. Ambos, rey y reina tenían un papel destacado en el campo religioso. Ambos eran sacerdotes de una de las divinidades más importantes del panteón fenicio, Baal y Astarté.

Pero con el tiempo, y el devenir de los acontecimientos, sobre todo fruto de la expansión marítima, la figura de los reyes quedaría relegada por la de las oligarquías en las nuevas fundaciones. Además, en las metrópolis, poco a poco se irán volviendo más poderosas en detrimento de la monarquías. Estas oligarquías se constituyeron como asambleas y jugarían en su momento un papel determinante en los conflictos de sucesión al trono que siempre estaban presentes.

Otros elementos de poder

Pero los reyes no estaban solos en la cúspide, sino que contaban con la figura de los gobernadores y de los comandantes militares. Además existían los consejos de ancianos que pertenecían a la nobleza de la ciudad y que podía llegar a tomar decisiones cuando el monarca no estaba.

También existieron las asambleas populares, aunque ya os avanzo que su margen de actuación política era muy reducido y las decisiones poco vinculantes. Este tipo de asambleas del pueblo y no de nobles, sería el tipo de gobierno más usado en las colonias de ultramar, sobre todo gracias a la ausencia de reyes en las mismas.

La economía en las ciudades fenicias

Voy a hablaros ahora sobre el factor más determinante de las ciudades fenicias: la economía. Esta economía se centraba en el tráfico comercial de mercancías, por lo tanto los puertos se erigieron en puntos claves para poderlo llevar a cabo. Con la expansión colonial, cada vez había más puertos disponibles por lo que las mercancías se movían con más rapidez.

Ese poderío económico llamó la atención de los grandes imperios orientales, cómo los asirios, los babilonios o los persas, que pronto se fijaron en los fenicios. Pero el trato que recibieron por parte de sus conquistadores fue diferente al de otras culturas, y eso en cierto modo les concedió autonomía para seguir haciendo a su manera.

El tipo de comercio también cambió respecto a tiempos anteriores, y aunque el Estado y los templos jugaron un papel fundamental a la hora de gestionar las rutas y expediciones, las iniciativas de particulares también fueron creciendo en importancia.

El artesanado

Piezas de cerámica fenicias

Piezas de cerámica feniciasEn cuanto a los productos que intercambiaban los fenicios, disponemos de una larga lista de ellos. Desde muebles, vestidos de lana y lino teñidos con el famoso púrpura que les dio el nombre (más bien fueron los griegos quiénes se lo pusieron), pasando por estatuillas y cuencos, platos y jarros de bronce y plata, todo tipo de joyería hecha en metales nobles y también en vidrio, y sin dejar de lado todo lo relativo a la cerámica.

Todos estos materiales se producían en talleres de artesanos de las mismas ciudades y los oficios se transmitían de padres a hijos. Sabemos que posteriormente se formarían una especie de corporaciones profesionales que trabajaban bajo el mando de una especie de maestro. Inicialmente estas corporaciones habían rendido cuentas directamente al palacio, aunque con el devenir de los tiempos pasaron a ser autónomas.

La sociedad fenicia

La principal diferencia social de los fenicios era la que distinguía a la población libre de la esclava. No se sabe mucho sobre estos últimos, sobre sus condiciones de vida y de trabajo, aunque como detalle que llama la atención, podían contraer matrimonio entre ellos de forma legal. Por lo menos eso es un indicio claro de que tenían algún tipo de estatuto jurídico.

En cuanto a los hombres libres, existían varios grupos diferenciados según su nivel de riqueza. Encontraríamos una especie de aristocracia agraria que habría tenido sus más y sus menos con la oligarquía urbana que se dedicaba sobre todo a las actividades comerciales. Al frente de esta oligarquía se situaba el alto sacerdocio, cosa que se atribuye a la importancia de los templos en este tipo de actividades.

Con ese incremento de las actividades comerciales y por ende de las actividades de manufactura, es natural que esa parte de la población más urbana también fuera aumentando su número. A modo de ejemplo, había una gran cantidad de oficios que se relacionaban con el comercio. No sólo los artesanos, sino también los que construían las embarcaciones, los que las equipaban, e incluso los que las fletaban. Ese artesanado se convirtió en el motor social y económico de las ciudades fenicias.