Sergio Alejo Gómez's Blog, page 7

September 18, 2020

Las fronteras en tiempos de Diocleciano y Constantino

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. El tema que vamos a tratar hoy va relacionado con una entrada anterior en la que os hablé sobre la situación de las fronteras romanas en el bajo imperio. Os dejo el título de la misma para que la repaséis antes de poneros con esta: Los ejércitos de frontera en el bajo imperio. Hoy seguiré hablando del mismo tema, pero centrándome en las fronteras en tiempos de Diocleciano y Constantino, los sucesores de los emperadores de la anterior entrada.

Antes de entrar en el meollo, querría aclarar que el nuevo y flamante emperador no se centró únicamente en restaurar las fronteras. Su intención iba mucho más allá, y lo que pretendía era reorganizar el Estado de manera generalizada, teniendo en cuenta lo mal que habían ido las cosas en las décadas anteriores.

Es por ello que inicialmente se esforzó en reestructurar la organización provincial y por ello introdujo una serie de reformas o cambios. El más destacado en este campo fue la división de provincias en otras más pequeñas que en teoría debían ser más fáciles de gestionar. Estrechamente relacionada a esta reorganización territorial, se redefinieron las estructuras de mandos de los ejércitos. Y es que ambas cosas iban estrechamente relacionadas. Además, la carrera militar y la civil comenzaron a diferenciarse entre ellas.

¿Fueron estas reformas hechas por Diocleciano?

Aunque hubieron muchas reformas que afrontar, es cierto que algunas de ellas las llevaron a cabo sus sucesores. Esto hace más difícil saber cuáles se le pueden atribuir a su persona. Lo que sí que es cierto es que Diocleciano aplicó muchas de carácter administrativo. Enfocadas sobre todo en el ejército, uno de los pilares sobre los que se debía sustentar el nuevo modelo de Estado.

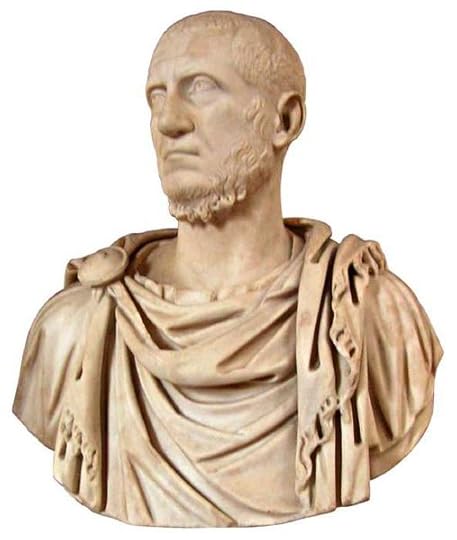

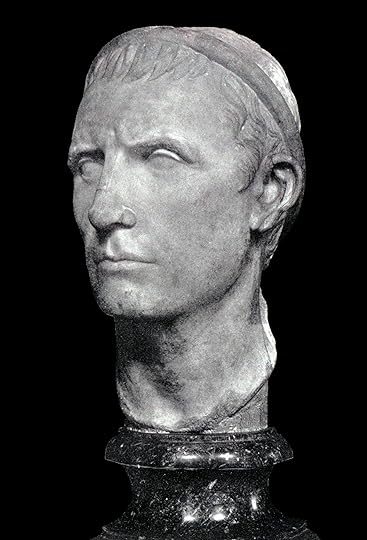

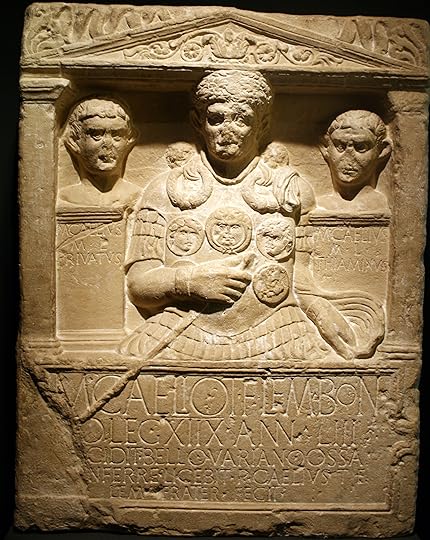

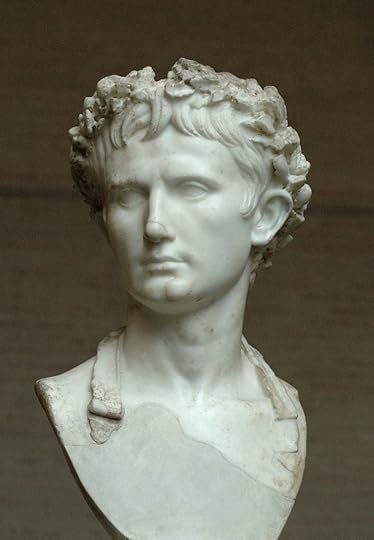

Busto del emperador Diocleciano en el palacio de Splitz (Croacia)

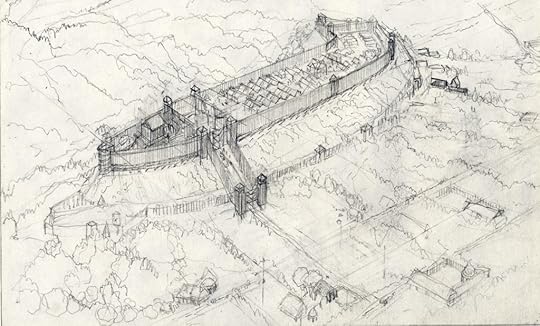

Busto del emperador Diocleciano en el palacio de Splitz (Croacia)En cuanto a la política de fronteras, podemos afirmar que el nuevo emperador se dedicó a asegurarlas tal y cómo dijimos anteriormente. Para llevar a cabo esa tarea, hizo construir fuertes y fortines por todo el limes. Sabemos que la apariencia de estas fortalezas varió sustancialmente por las evidencias halladas en territorios como África, Britania o las fronteras del Danubio y el Rin.

Cabe destacar que muchos fueron de nueva planta. Aunque otros se reaprovecharon y se reconstruyeron en base a antiguas fortalezas y campamentos preexistentes de períodos anteriores. En cuanto a las novedades más destacables a nivel arquitectónico de esos asentamientos, encontramos por ejemplo la construcción de un solo acceso. Así, el estilo anterior en el que había varias puertas cambió. Se taponaron los otros si es que ya existían colocando torres de defensa en su lugar.

Pese a que el uso de torres de defensa o pequeños asentamientos llamados burgi no eran exclusivos de este período, sí que es verdad que se intensificó por su practicidad. Imaginamos por el bajo coste que suponía para una economía que estaba en fase de recuperación.

El nuevo modelo de gobierno: la Tetrarquía

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, Diocleciano fue considerado un emperador preocupado por restablecer las fronteras del imperio. Tras unas décadas más que convulsas en las que el peligro era tanto exterior como interior, tomó la riendas para intentar recuperar un imperio que estaba gravemente herido. Pero cómo ya os he comentado antes, sería un error afirmar que fue sólo él quien lo hizo. Y es que innovó también en la forma de gobernar el imperio.

Fue el precursor de lo que sería conocido como Tetrarquía, es decir el gobierno de cuatro. Dos Augustos y dos césares por debajo de ellos, dos en cada parte del imperio. Para llevar a cabo todas esas reformas, contó con su socio de gobierno, Maximiano, que le ayudó en la tarea de pacificación de las fronteras. Este coemperador jugó un papel destacado, llevando a cabo guerras contra las tribus bárbaras y contra elementos internos de sublevación. Un ejemplo de este último caso fueron por ejemplo las famosas la bagaudas.

En cuanto al ejército de Diocleciano debemos afirmar que hay escasos datos que nos puedan confirmar el número total de efectivos disponibles. Aunque teniendo en cuenta el número de legiones, unidades de caballería y auxiliares, sí que nos podemos aventurar a decir que el tamaño de las legiones se vio reducido considerablemente.

Fuerte romano de Saalburg reconstruido. Foto de Viator Imperi

Fuerte romano de Saalburg reconstruido. Foto de Viator ImperiPodríamos afirmar que los tiempos en los que nos movemos son posteriores a unos muy convulsos, por lo que eso nos hace pensar que las unidades legionarias podrían oscilar alrededor de los mil efectivos, y las de caballería tal vez rondaran los quinientos. Aunque no nos podemos arriesgar a hacer tal afirmación, sino más bien diríamos que puede ser una aproximación.

¿Aumento del número de legiones?

Algunos autores sugieren que Diocleciano creó nuevas legiones, pasando de las 39 disponibles a su subida al trono a quizás 59 o 60. Pero no es la única teoría acerca del número de legiones, sino que otros autores afirman que llegó a crear 35 más que se añadieron a las 34 que estaban vigentes desde tiempos de Septimio Severo.

Si tenemos en cuenta que cada legión podía tener unos mil efectivos como hemos dicho antes, sí que parece factible reclutar a todas esas legiones. Ahora. si cada unidad estaba compuesta por los números de los viejos tiempos, es decir cerca de seis mil, eso ya parece menos probable.

Aunque se acepte la teoría de que esas fueran las cifras, es cierto que sería probable que no todas estuvieran compuestas únicamente por mil hombres. Es decir, que algunas de ellas, imaginamos que las más antiguas o las menos afectadas por las guerras, tal vez conservaran un mayor número de hombres. Es probable que las de nueva creación sí que tuvieran menos efectivos por una cuestión de mera practicidad o de los recursos económicos disponibles.

Por lo tanto y basándonos en la poca, por no decir inexistente información sobre este período, podría ser que la reducción de los efectivos pudiera atribuirsele al emperador Constantino y no a Diocleciano. Al fin y al cabo, este último llevó a cabo una política de refuerzo de las fronteras que requería más unidades y más hombres.

Constantino y su política fronteriza

Pero pasemos a hablar ahora de Constantino y de su política en este campo y es que no hay evidencias de que se dedicara en exceso a reforzarlas. Imaginamos que no por falta de ganas, sino más bien por el hecho de que Diocleciano ya había cumplido con creces esa tarea. Entonces no era tan prioritario para él como lo había sido para su predecesor. Así pues, no tuvo más que dedicarse a reparar lo que estaba maltrecho y ya de paso perfeccionar lo que pudiera.

Arco de Constantino en el Foro de Roma. Foto de Flickr

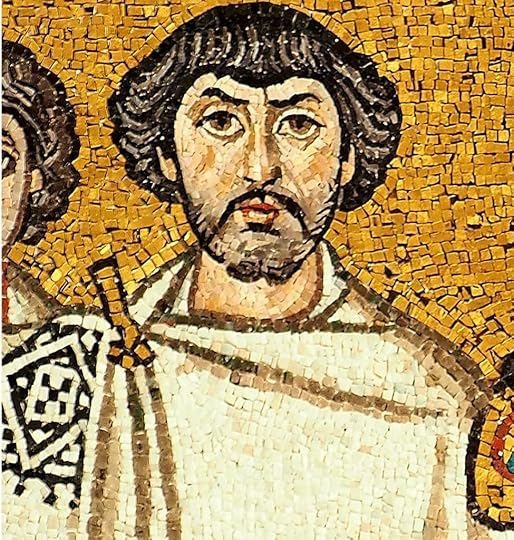

Arco de Constantino en el Foro de Roma. Foto de FlickrY en lo relativo a las tropas de fronteras de este momento, nos encontramos con la misma escasez de datos que sucedió con Diocleciano. En este punto, parece que hay autores como es el caso de Van Berchem, que son partidarios de que la división entre ejércitos de frontera (limitanei) y ejércitos de campaña (comitatenses) se produjo en algún momento entre los año 311 y 325. Lo que quiere decir que se produjo bajo el gobierno de Constantino y no bajo el de Diocleciano como se había pensado comúnmente.

Limitanei y comitatenses. La eterna pregunta

El autor se basó en unas inscripciones halladas en un prescripto imperial y en una ley, ambas hechas por Constantino. En estas, se hacía alusión a las condiciones y privilegios de los diferentes tipos de soldados que conformaban el ejército. La ley del 325 es más detallada que el prescripto y hace alusión a tres diferentes tipos de tropas. En primer lugar a las comitatenses, luego a las ripenses, y por último a las alaes et cohortales. La primera sería claramente la parte móvil del ejército, y las otras dos, las tropas fronterizas.

Refiriéndonos al tipo de tropa llamado ripenses, podemos afirmar que era la denominación que se le daba a las del tipo limitanei (término que englobaba a todas las que estaban destinadas a la defensa de las zonas fronterizas) que servían en zonas o fronteras fluviales. En estas leyes ya se deja claro que eran inferiores en categoría a las otras.

A las tropas de frontera del bajo imperio se las suele considerar ineficaces, débiles y de escaso valor militar. Básicamente porqué muchos de esos soldados eran más bien levas de milicia campesina que se movilizaba en momentos de crisis. También es cierto el dato de que los hombres de mejor nivel eran destinados a los comitatenses y los peores enviados a la frontera.

Mejor o peor nivel. Cuestión de perspectiva

Aunque como siempre y ante tan escasa información hay diferentes posturas y teorías que vienen a discrepar sobre el tema. Por jemplo, autores como Jones, defienden que no eran de tan bajo nivel, y más teniendo en cuenta la aparición de otra denominación para unidades militares del momento: la de pseudocomitatenses. Estas vendrían a ser tropas fronterizas, es decir de limitanei, que se incorporaban a los ejércitos de campaña, es decir a los comitatenses, en algunas ocasiones.

Y es que en tiempos tan tardíos como los de Honorio, o en la época de Justiniano en Oriente todavía existían estos limitanei, lo que nos indica que tan inútiles no serían si perduraron tanto en el tiempo.

Para concluir el tema de las fronteras y de los ejércitos que las defendían, debemos decir que da igual que emperador dividiera las tropas en dos tipologías o tres, ya que era un proceso que irremediablemente acabaría ocurriendo. Tener tropas móviles era una necesidad elemental, y el incremento de incursiones bárbaras hacía necesario acudir a puntos distantes según las necesidades de cada momento.

Algunos investigadores han defendido la teoría de que Constantino se preocupó más d defender su trono que de las fronteras. Pero no se debe olvidar que una cosa no existiría sin la otra, y el emperador no era tan estúpido como para caer en ese error. Vale que pasar de una tetrarquía a un gobierno de una persona implicaba cambios necesarios y tenerse que proteger, pero eso no significó que las descuidara tal y cómo algunos investigadores han dado por sentado.

Espero que este repaso por las fronteras del bajo imperio, o de parte de él, os haya parecido interesante. No descarto retomar el tema más adelante, ya que es muy interesante y un buen punto para conocer el declive del imperio. Me despido de vosotros hasta la próxima entrega de ¿Sabías qué?

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Las fronteras en tiempos de Diocleciano y Constantino se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

September 4, 2020

El imperio tras la muerte de Aureliano

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana volvemos a hablar de Roma, concretamente del siglo III d. C., aquellos tiempos convulsos marcados por una inestabilidad general que ha llevado a los investigadores a tratarlos como un período de crisis general. Pero sobre estos tiempos ya os he hablado en anteriores entregas a nivel más genérico. Hoy voy a ser más preciso y os voy a hablar de una crisis dentro de la crisis global, y es que voy a tratar lo sucedido en el imperio tras la muerte de Aureliano, uno de los emperadores que más estabilidad habían proporcionado al imperio.

Aureliano, al que las fuentes llamaron Restitutor Orbis, o restaurador del mundo (en este caso romano) porque sin duda fue lo que tuvo que hacer para reunificar un imperio dividido cuando subió al trono, fue uno de los mejores emperadores de ese convulso momento del imperio.

Tuvo éxito y eso obviamente generaría también temor y por ende envidias. La cuestión es que una cosa llevó a otra y en el 275 mientras se hallaba en Tracia fue asesinado.

Situación crítica tras su muerte

Se cuestiona quiénes fueron los responsables de su muerte, aunque la versión que más partidarios tiene es la de que el instigador fue uno de los secretarios imperiales, llamado Eros. Este metió el miedo en el cuerpo a algunos oficiales del emperador, diciéndoles que Aureliano los tenía en una lista negra. Estos, asustados decidieron que era mejor anticiparse porque sabían que el carácter de Aureliano era fuerte y podía ser que fuera capaz de ejecutarlos. Lo peor de todo este asunto es que Eros lo hizo para cubrirse él mismo ante el emperador por una falta. Esta no era grave, pero quizás desde su perspectiva si que lo parecía.

La cuestión es que, una vez desaparecido el emperador, no había ningún candidato a sucederle, ya que no había designado a nadie. Ese vacío de poder se prolongó más tiempo de lo necesario y las fuentes llegaron a decir que el imperio estuvo cerca de seis meses sin emperador. Tampoco existen datos suficientes que nos permitan asegurar si fue cierto o más bien una exageración.

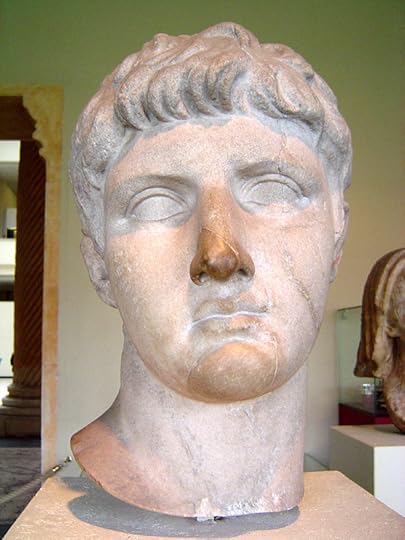

Busto del emperador romano Tácito

Busto del emperador romano TácitoEl sentido común nos hace pensar en que la sucesión fue mucho más rápida, a lo sumo cuestión de algunas pocas semanas. Fue Marco Claudio Tácito, un hombre de edad avanzada el que le sucedió en el trono. Este señor pertenecía a la orden senatorial y era un oficial de alta graduación ya retirado que había ascendido en el escalafón social desde la orden ecuestre.

Del retiro a la vida activa

Tácito tras regresar a la vida pública a finales del año 275 se propuso llevar a cabo alguna gesta militar en calidad de emperador. Por ello puso en marcha a su ejército hacia Asia Menor para iniciar una campaña militar. Pero en aquella ocasión los enemigos a batir fueron los godos y otras tribus germanas que se estaban especializando en la piratería. Para saber más sobre la situación en las fronteras romanas en ese momento podéis consultar mi artículo: Las fronteras romanas en el siglo III.

Las cosas le fueron bien y venció a los piratas sin demasiadas dificultades, aunque una mala decisión hizo que su popularidad cayera en picado y que acabara decidiendo su destino a la postre. Nombró gobernador de Siria a un familiar suyo, de nombre Maximino, que pronto dejó claras cuales eran sus intenciones. Y es que este tipo demostró ser cruel y avaricioso además de corrupto, por lo que pronto fue asesinado por sus propios subordinados. ¿Y que hicieron posteriormente estos? Pues temiendo ser castigados por su emperador, optaron por matarlo a él también por si acaso.

El nuevo emperador

Ya veis que en esos tiempos, deshacerse de alguien por si las moscas era bastante habitual, por muy emperador que uno fuera. Tácito gobernó muy poco tiempo, y le sucedió el prefecto del pretorio, Marco Anio Floriano. Este no era muy popular, o por lo menos no era del gusto de todos. El primero en no aceptar su nombramiento fue un gobernador provincia llamado Marco Aurelio Probo. Reunió un contingente bastante importante formado por tropas de Egipto y Siria y se autoproclamó emperador.

Al contar con el apoyo de los militares y del ejército, no tuvo mayor dificultad para deshacerse de Floriano. Este murió a finales del año 276 a manos de sus propios soldados. Quedaba claro que no le veían como el candidato idóneo y que confiaban en la gestión de Probo.

El nuevo emperador era un militar de carrera que había servido en la frontera del Danubio. Y aunque suene raro, estuvo al frente del imperio la friolera de seis años, algo que no era muy habitual en aquellos tiempos. Esos seis años se los pasó guerreando en las mismas fronteras de siempre, las del norte y las de Asia Menor y Egipto en la parte oriental. Esas guerras exteriores no significaban que desde dentro no le quisieran usurpar el trono. De hecho se tuvo que esmerar para reprimir algunas serias como en el Rin y en Britania.

Más y más revueltas

Pero además de todo lo que os he nombrado, Probo tuvo que hacer frente a más dificultades. Entre las que destacaron los constantes ataques y saqueos protagonizados por las bandas de ladrones de la Galia, las llamadas bagaudas. En la zona de Isauria, en Asia Menor, un tal Lidio, al que acusaron de bandido también se rebeló contra la autoridad imperial. El emperador se vio forzado a enviar a uno de los gobernadores provinciales, un tal Terencio Marciano para hacerse cargo de la situación.

Tras derrotar a los bandidos, estos se refugiaron en la ciudad de Cremna. ¿Y qué sucedió a continuación? Sencillo, lo de siempre. Un asedio como los dioses mandaban y en los que los romanos seguían siendo unos expertos. Rodearon la ciudad con una muralla y dejaron encerrados a los bandidos. Posteriormente situaron catapultas sobre estos muros e iniciaron el correspondiente bombardeo. Acto seguido llegó el turno para iniciar la construcción de un terraplen que cumpliría con la función de rampa. Vamos al estilo tradicional de tiempos del alto imperio. Ante tal obra de asedio, los defensores poco pudieron hacer y tras la muerte de su líder, el tal Lidio, optaron por rendirse.

Ejemplo de máquinas de asedio romanas

Ejemplo de máquinas de asedio romanasY es que el ejército romano de ese momento continuaba siendo un instrumento de guerra muy bien engrasado. Eran tropas bien entrenadas e instruidas, y cuando aparecía en escena un comandante con cualidades, se convertía en una herramienta muy sólida. Uno de esos hombres fue Probo, con el que se obtuvieron muchas victorias y se perdieron muy pocas batallas. También deberíamos destacar que tal ves sus subordinados fueron buenos oficiales ya que atribuirle el mérito único a un emperador no sería justo.

Caída de Probo y subida al trono del nuevo emperador

Pero el emperador no era del gusto de todos y su popularidad entre la soldadesca fue disminuyendo. Se dice que en gran medida por el hecho de usar a los legionarios como fuerza de trabajo en obras de ingeniería civil. La cuestión es que llegó el día en el que sus subordinados más directos se cansaron de él. Actuaron de la manera más habitual en aquellos convulsos años.

Así pues, en el 282, tras un gobierno podríamos decir que extenso, para los tiempos que eran, Probo murió asesinado. Y ¿a que no sabéis quién le sustituyó? Pues sí, por su prefecto del pretorio. Un hombre llamado Marco Aurelio Numerio Caro. Este asoció rápidamente a sus dos hijos al trono, a Carino y a Numerio.

En el año 283, Caro y su hijo Numerio se pusieron en marcha hacia oriente, para iniciar una campaña contra Persia. Llegados a este punto podemos afirmar que todos los emperadores tenían en mente hacer durante su mandato una campaña contra ellos. Esta ya había sido preparada por su predecesor según dicen las fuentes.

La intención era recuperar los territorios de Mesopotamia que llevaban desde el 260 bajo dominio persa. Los romanos obtuvieron algunas victorias y de nuevo se plantaron ante la capital sasánida, Ctesifonte. La asediaron y la consiguieron tomar. El empuje del emperador hizo que se adentraran más en territorio enemigo.

A emperador muerto, emperador puesto

Pero por desgracia, Caro murió. Las circunstancia de su muerte son extrañas de nuevo. Algunos afirman que un rayo alcanzó su tienda y le mató, aunque otros creen que eso no fue más que una excusa para justificar su fallecimiento. Lo más probable es que muriera o bien por alguna enfermedad o bien asesinado. Fue sucedido por su hijo que tampoco corrió mejor suerte.

Busto del emperador Diocleciano, Palacio de Diocleciano en Slpitz, Croacia

Busto del emperador Diocleciano, Palacio de Diocleciano en Slpitz, CroaciaSe dice que cuando regresaban de la campaña, sufrió una infección ocular que le acabó costando la vida. Pero no por la infección, sino porqué apareció otro oportunista que se aprovechó de la situación. ¿Y adivináis quién podía ser? Pues sí, el mismo elemento de siempre: el prefecto del pretorio. En este caso de nombre Apro, que parece ser que acabó asesinando a Numerio.

Pero los soldados se olieron la trampa y en lugar de reconocerlo como emperador decidieron elevar al trono a su propio candidato. Un tal Diocles, que pasaría a la posteridad como Diocleciano. En su primer acto público, en noviembre del año 284 se encargó de apuñalar a Apro. Tal vez lo hizo para silenciar algo que no interesaba que se supiera.

Comienzo de una nueva era

Pero el otro hijo de Caro, Carino, todavía estaba vivito y coleando. Tras acabar con un intento de usurpación, plantó cara a Diocleciano. Los ejércitos de ambos candidatos se enfrentaron cerca del río Margo, un afluente del Danubio. Tras una contienda bastante reñida, Diocleciano se hizo con la victoria, iniciando un reinado próspero y longevo. Él fue el emperador que cerró ese complejo y convulso período conocido como el de la anarquía militar.

Como veis, tras la muerte de Aureliano, se vivieron tiempos muy agitados en el imperio. Con la llegada de Diocleciano, la estabilidad que Aureliano había parecido dar al imperio, volvió a hacerse patente. Aunque esa ya es otra historia que mejor dejaré para otro momento.

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada El imperio tras la muerte de Aureliano se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

August 21, 2020

El ejército romano tardío

Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías que? Esta semana vamos a regresar a nuestra amada Roma para hablar sobre los últimos tiempos del imperio de occidente. Os voy a hablar sobre el ejército romano tardío.

Quiero dar con este artículo un breve repaso las legiones de los últimos años del imperio. También hablaros de sus estructuras y de las transformaciones y los cambios respecto al de época alto imperial.

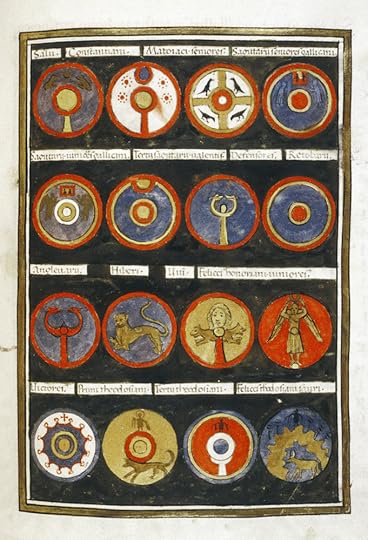

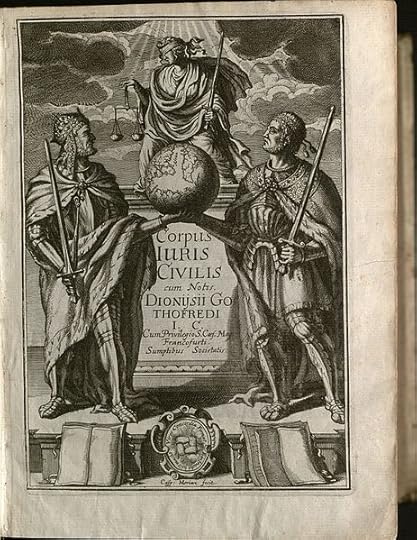

La Notitia Dignitatum

Y por fortuna para nosotros, contamos con uno de los documentos más completos de toda la historia de Roma. Este nos puede ayudar a interpretar o comprender cuál era la situación que vivían los ejércitos romanos poco tiempo antes de la caída de la parte occidental. Me refiero ni más ni menos que a la famosa Notitia Dignitatum. Creo haberla nombrado en alguna otra entrada anteriormente.

Pero por si no lo he hecho, os diré que este documento nos muestra el detalle de las unidades del imperio en el período que va entre finales del siglo IV y comienzos del V d. C. Aunque como ya veréis hay algunos datos que parecen no cuadrar demasiado. Por ejemplo el hecho de que según el documento, el ejército de ese período alcanzaba los 600 mil efectivos.

Pero por si no lo he hecho, os diré que este documento nos muestra el detalle de las unidades del imperio en el período que va entre finales del siglo IV y comienzos del V d. C. Aunque como ya veréis hay algunos datos que parecen no cuadrar demasiado. Por ejemplo el hecho de que según el documento, el ejército de ese período alcanzaba los 600 mil efectivos.

Esas cifras me parecen un poco exageradas o quizás no tanto si tenemos en cuenta los efectivos por unidad. Y es que debemos tener en cuenta que las unidades legionarias de ese período no eran tan numerosas como las de tiempos anteriores.

Del período anterior tenemos datos, los que nos proporcionó Amiano Marcelino. Al igual que el gran Procopio de Cesárea que nos hace lo propio del período siguiente. Pero en ese interludio, no tenemos más que la Notitia. Así que no nos queda más que usarla como fuente, sea más o menos fiable.

La realidad parece más bien otra

La información que tenemos en lo relativo a los actos militares de ese período, parece evidenciar más bien lo contrario a lo que dice el documento. Por lo que parece que la teoría de que ese documento es poco fiable gana puntos.

Tan sólo debemos destacar que si Roma hubiera poseído un número tan elevado de tropas, los bárbaros lo hubiesen tenido más difícil para entrar en territorios romanos. Además, son las propias fuentes las que nos dicen que cuando los romanos se decidían a intervenir, lo hacían usando tropas mercenarias contratadas.

Por lo que ese es otro punto más en contra de la Notitia. Como veis da la sensación de que el documento era más bien exagerado. Como ejemplo de este dato, tenemos que en el 409 d. C., en pleno apogeo de actividad de los vándalos, suevos y alanos por Hispania, ninguna de las 16 unidades establecidas en esa provincia hizo nada por frenar su avance…

El ejército del momento

Pero dejando de lado esta serie de ejemplos, entremos en materia y hagamos un análisis sobre ese ejército tardo imperial. Sabemos que ya en tiempos de Diocleciano y de Constantino, los ejércitos sufrieron algunas reformas. Entre ellas, la más destacada fue la división de las antiguas legiones en dos tipos de unidades. Una fueron llamadas limitanei (fronterizas) y otras comitatenses (ejércitos regionales de campaña).

Más tarde emergerán unidades de élite que formarían parte de una reserva central y que fueron denominadas Palatini. Con el tiempo la caballería pasaría a jugar un papel más determinante en los ejércitos romanos.

Esas nuevas unidades de infantería estaban en algunos casos formadas por menos de mil hombres. Así que no tenían nada que ver con las flamantes y esplendorosas legiones de tiempo atrás. En cuanto a los auxilia, debemos tener presente que ellos no estaban mucho mejor. Como norma general su número era menor que el de las unidades legionarias.

Pero estos auxiliares no eran como antaño, es decir, sus integrantes no eran hombres sin ciudadanía romana. Esa distinción ya no estaba vigente, y esos auxiliares eran más bien tropas de élite, de ahí su número tan inferior. Por tanto asistimos a algo que no contradice a la Notitia, pero que hace comprender en cierto modo el por qué no pudieron frenar a los invasores. Había muchas unidades, pero obviamente muy limitadas en cuanto a efectivos para poder frenar a ejércitos u hordas de invasores.

La importancia de la caballería

Y ya que hemos hablado de la caballería, debemos afirmar que en un principio era más bien del tipo ligero. Obviamente con algunas excepciones, pero comenzaron a usarse algunas tropas montadas de calidad. Claro ejemplo de ello eran los arqueros y caballería pesada (catrafactos y clibanarios).

Sabemos que tras ser derrotados en Adrianópolis, los romanos optaron por reclutar a tropas godas en sus filas. Aunque no todo iba a salir bien, sino que al asentar a todo un pueblo en tu territorio te exponías a que se vinieran arriba. Y eso es lo que pasó con estos godos, que se crecieron y pusieron en jaque al imperio occidental.

Los hechos demostraban que el reclutamiento de tropas germanas estaba a la orden del día. Con tantos emperadores sucediéndose, esa política de contratación fue ganando peso. Las tropas romanas eran más propensas a deponer y colocar nuevos candidatos que a luchar.

Malos tiempos para el Imperio

Ya entrado el siglo V d. C., todos los personajes más relevantes poseían sus ejércitos privados, los llamados bucellarii.

Ejemplos de ello fueron Flavio Aecio, Estilicón o Aspar. El gran Aecio, se sirvió de sus huestes de hunos y alanos para frenar el avance de los francos, los burgundios y los godos. Y es que eran tiempos revueltos, no hay más que ver como los godos bajo el mando de Alarico pusieron en jaque al imperio.

Ejemplos de ello fueron Flavio Aecio, Estilicón o Aspar. El gran Aecio, se sirvió de sus huestes de hunos y alanos para frenar el avance de los francos, los burgundios y los godos. Y es que eran tiempos revueltos, no hay más que ver como los godos bajo el mando de Alarico pusieron en jaque al imperio.

De no ser por otro general de origen bárbaro, Estilicón, que era vándalo, las cosas para el imperio de occidente hubiesen ido mucho peor.

Tras todas las invasiones de los primeros años del siglo V d. C., quedó patente que las fuerzas romanas no estaban en disposición de poder frenar a tantos contingentes enemigos. Reclutar a los mismos bárbaros para que se enfrentasen a otros bárbaros a priori parecía acertado. Eso le serviría a Roma para sacárselos de encima.

Sabemos que los godos fueron enviados a Hispania para acabar con los suevos. También que Aecio, en la batalla de los campos Cataláunicos contra Atila, tan solo contaba con un pequeño contingente de tropas romanas. El grueso eestaba compuestos por godos y otras tribus de bárbaros.

Más datos que contradicen la Notitia

Eso nos lleva a pensar de nuevo que los número que recoge la Notitia Dignitatum son más bien teóricos. Ya que si se usaron tantos efectivos germánicos era porque apenas se disponía de tropas romanas. Sobre ello, el historiador Eugipo nos dice lo siguiente:

“Las arcas públicas de muchas ciudades debían costear la paga de los soldados si querían que estos protegieran las murallas. Cuando el trato concluía, se disolvían las unidades y las murallas se dejaban de custodiar y se deterioraban».

Como veis, un claro ejemplo de que las ciudades debían sobrevivir como pudiesen. Ya hacía tiempo que no recibían ayuda estatal o contingentes pagados por el emperador para proteger sus murallas. Sin duda este dato contrasta con lo que la Notitia ha tratado de hacernos creer. El gran Vegecio nos daba una visión del momento sobre las legiones:

“El nombre legión permanece aún en nuestros ejércitos, pero su fuerza y esencia se fueron. La culpa la tienen la desidia de nuestros predecesores. Los honores y ascensos que se dan por interés y favor de unos. No se pone cuidado a la hora de sustituir a los soldados. Estos, tras servir su período completo reciben sus licencias. Las bajas continuas por enfermedades, permisos, deserción u otras causas, no se cubren cada año o incluso cada mes. Es por ello que pueden con el tiempo deshacer los ejércitos más numerosos.»

Como veis, Vegecio ya nos hablaba de la decadencia de esas legiones, dato que nos lleva a pensar en qué momento se encontraba el ejército romano.

Situación en la parte oriental

Por el contrario, sabemos que en el imperio de oriente la situación era mejor, por lo menos el ejército regular sobrevivió, y eso ya era mucho. La parte oriental fue menos propensa a las rebeliones y los alzamientos de usurpadores. Así pues pudo mantener las estructuras generales casi intactas, entre ellas los ejércitos.

Aunque obviamente se sirvió también de tropas mercenarias para suplir los puntos que no podía proteger con las propias. Otro factor a tener en cuenta para dejar de ser objetivo de las huestes fue el de pagar tributo. Aunque también sabemos que en ocasiones les invitaron a que se fueran a occidente (vamos que vendieron a sus propios hermanos).

Atila supo sacar provecho de esos pagos y eso parece que permitió al imperio oriental sacárselo de encima.

Equipamiento de los legionarios

Como característica esencial de estos ejércitos debemos decir que iban bien equipados en líneas generales. Era el estado el que se encargaba de sufragar los costes. Existían un total de 35 fábricas o fabricae que se encargaban de la producción de armas y armaduras para abastecer a las tropas. Además de todo eso, las arcas públicas cubrían también las pagas (no siempre en monedas, en ocasiones en especies). También el avituallamiento, las monturas en incluso los servicios médicos.

Así era por lo menos durante el siglo IV d. C., aunque en el siglo V d. C., la situación empeoró bastante. Los territorios del imperio se vieron sumidos en una profunda crisis económica que hizo que todo ese sistema empezase a desmoronarse. En cualquier caso sabemos y tenemos constancia que los soldados de a pie de ese momento iban pertrechados con armaduras metálicas, ya fuesen de malla o de escamas.

Se protegían tras escudos ovalados y cascos metálicos, y utilizaban como armas ofensivas tanto las lanzas, las jabalinas y las espadas. Vegecio de nuevo nos dice lo siguiente en lo relativo a este aspecto:

Se protegían tras escudos ovalados y cascos metálicos, y utilizaban como armas ofensivas tanto las lanzas, las jabalinas y las espadas. Vegecio de nuevo nos dice lo siguiente en lo relativo a este aspecto:

“Sus armas ofensivas eran espadas largas, las spathae, y otras más pequeñas a las que llamaban semispathae. Además portaban cinco dardos pesados en la concavidad del escudo que arrojaban en la primera carga. Asimismo tenían dos jabalinas, la mayor de ellas compuesta por un asta de cinco pies y medio de largo y una punta de hierro de nueve pulgadas. A esta se la llamaba antiguamente pilum aunque ahora se la conoce como spiculum. La otra jabalina era más pequeña, la punta medía cinco pulgadas y el asta tres pies y medio.”

La importancia de los arqueros

En este momento fue cuando el arco comenzaría a ganar importancia. Se crearon importantes contingentes de sagitarii que formaban detrás de las filas de infantes. Los datos de Vegecio concretan que entre una tercera o una cuarta parte de la infantería debía ser formada por arqueros.

Entre el siglo V y el VI d. C., se produjo un cambio importante en la composición de los ejércitos romanos. Este radicó básicamente en el paso del grueso de las tropas de infantería a caballería. Esa transición fue gradual, pero hizo que los ejércitos pasasen a estar compuestos mayoritariamente por jinetes. Las fronteras eran muy amplias y se debía dar una rápida respuesta, por lo que la movilidad era un factor muy importante.

La infantería pasaría a cumplir más bien una función defensiva y de apoyo o cobertura a los jinetes. Este tipo de caballería estaba formada por jinetes bien pertrechados y que combatían tanto con lanza y espada como con arco. Estos jinetes recibían el nombre de catafractii o clibanarii. A día de hoy hay un debate sobre si eran dos tipos de tropas distintas o no. La teoría más verosímil es la que se decanta por el hecho de que son dos términos para referirse a un mismo tipo de unidad.

La única diferencia si es que la hubo, quizás iba más relacionada con el origen de la unidad que con el método y el equipo de combate. Sobre esa caballería que se valía del arco, Procopio nos dice lo siguiente en su Historia de las guerras:

“Los arqueros de hoy en día entran en combate armados con coraza y con grebas bien ajustadas a las rodillas. De su costado derecho van colgadas las fechas y del otro la espada. Hay quienes también llevan suspendida y sujeta al cuerpo una lanza. Sobre cada hombro una especie de escudo pequeño sin brazal, apto para cubrir la zona del cuello y de la cara. Montan a caballo perfectamente. Y hasta cuándo van a galope tendido son capaces de tensar sus arcos hacia uno y otro lado y dispararles a los enemigos tanto en una persecución como en una huida”

El Strategikon

Como podéis ver, existía una especialización de esos jinetes y poseían unas habilidades muy buenas. Muchos de ellos eran de origen germánico, huno o alano como ya hemos comentado antes.

En el gran compendio sobre el ejército escrito en el siglo VI d. C. por el emperador del imperio romano de oriente, Mauricio I, llamado Strategikon, se recoge el siguiente extracto. En él deja claro como debe ser el ejército ideal que debe comandar un general:

“Sería aconsejable que el general contara con más caballería que infantería. La segunda solo sirve para el combate cuerpo a cuerpo. La la primera es capaz de perseguir y retirarse sin dificultad y cuando desmontan, los hombres están preparados para combatir a pie”.

En cuanto a las tácticas de combate más usadas, destacaba la más habitual, es decir infantería en el centro formando una línea y las tropas montadas en las alas. Dejando a la caballería más ligera un poco alejada para hostigar al enemigo. Vemos que las tácticas no difieren mucho de los tiempos anteriores, por lo menos en lo que a disposición se refiere.

En cuanto a las tácticas de combate más usadas, destacaba la más habitual, es decir infantería en el centro formando una línea y las tropas montadas en las alas. Dejando a la caballería más ligera un poco alejada para hostigar al enemigo. Vemos que las tácticas no difieren mucho de los tiempos anteriores, por lo menos en lo que a disposición se refiere.

Como detalle y volviendo a una de las principales fuentes, Vegecio, este nos decía:

“Lo principal es tener una reserva de buena infantería, bien armada. Esta debe situarse cerca del centro para formar la cuña y penetrar así la formación enemiga. A su vez se deben tener también cuerpos de caballería armados con lanzas y corazas, junto a infantería ligera. El objetivo de esta debe ser estar cerca de las alas para rodear los flancos de los enemigos”.

En cuanto a la manera de desplegar la infantería, sabemos que se hacía por lo general en unas ocho filas, una arriba una abajo dependiendo de los efectivos y de la orografía del terreno. Las filas posteriores podían lanzar sus jabalinas por encima de las cabezas de sus compañeros. Los arqueros se situarían en la retaguardia como ya hemos explicado antes, protegidos por las unidades de infantes pesados.

La propia caballería a medida que ganó importancia fue usando sus tácticas en el combate y es que como ya hemos comentado se acabaría convirtiendo en el martillo que golpeaba el yunque. Eso no eximía el uso de proyectiles, ya que la primera acometida se podía hacer desde la distancia con intención de debilitar al enemigo para luego arremeter con una potente carga.

Conclusiones

Y obviamente la infantería debía protegerse de una manera efectiva contra esas cargas. La táctica que usaban era la del Fulcum. Consistía en un muro de escudos, formado por dos o tres filas de infantes con las lanzas sobresaliendo de estos en forma de erizo. Eso refrenaba a las monturas en el momento de lanzarse contra ellos.

La conclusión que debemos sacar de todo esto es clara, y es que en el cambio de siglo, del IV al V, y el sucesivo paso al VI, las estructuras del ejército romano variaron sustancialmente. También lo hizo la tipología de tropas empleadas, pasando a ser mucho más importante las montadas que las que iban a pie.

Aludiendo a la Notitia Dignitatum, podemos afirmar casi con toda seguridad de que en caso de que las unidades que registra existieran realmente, estas estarían muy reducidas en número y su capacidad de combate estaría gravemente mermada. Podríamos decir que eran tropas para defender más que para atacar.

Por tanto creo que con todo lo que os he explicado, queda clara la radiografía del ejército tardo imperial. Podríamos hablar más sobre los herederos de Roma y esos primeros años de la Roma oriental, pero creo que ya lo hemos tratado en la saga sobre Belisario.

Por tanto, este es un buen punto en el que dar por finalizada la entrada de hoy.Espero que os haya gustado y como siempre os remito a las fuentes si queréis saber más sobre este convulso pero apasionante período de una Roma de capa caída.

Un saludo y hasta la próxima entrega de ¿Sabías que?

Sergio Alejo

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada El ejército romano tardío se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

August 7, 2020

Los micénicos. Señores del Egeo

Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana continuaré hablando sobre la civilización micénica. ¿Pensabais que ya lo sabíais todo? Pues no. En la primera entrada os hablé sólo de una una parte, ya que el tema es muy extenso y da para mucho. Pero tranquilos no os preocupéis, para eso estoy aquí. Para seguir aportándoos datos sobre los micénicos. Señores del Egeo.

Aunque ya sabéis que la civilización acabó cayendo, os voy a seguir hablando sobre algunos aspectos de ella importantes, como por ejemplo el de la escritura.

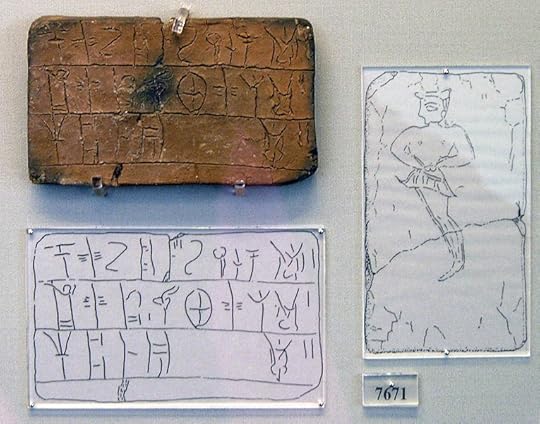

El lineal B

Y si hablamos de la escritura, es de ley que sepáis que esta escritura apareció en unas tablillas. Este fue el soporte sobre el que los micénicos aportaron datos e información más creíble que las obras de Homero o que las “excavaciones” de Schliemann.

Estas tablillas nos han proporcionado datos muy importantes de la cultura en global. Por ejemplo, poder saber más sobre la jerarquización de la sociedad, la relación entre la realeza y el poder estatal o aspectos económicos relacionados con el comercio y las transacciones.

Tablilla de lineal B de la «Casa del Vendedor». Fechada hacia el 1250 a. C., Museo Arqueológico Nacional, Atenas.

Tablilla de lineal B de la «Casa del Vendedor». Fechada hacia el 1250 a. C., Museo Arqueológico Nacional, Atenas.Haciendo un poco de historia, hay constancia de que las primeras tablillas se encontraron en Cnossos. Estaban escritas en la escritura que recibió el nombre de Lineal B. Posteriormente aparecieron más en el antiguo palacio de Pilos. Sabemos que la escritura era silábica y que se completaba con signos ideográficos también. Fue estudiada inicialmente por el arquitecto inglés Michael Ventris hacia el año 1952. Este hombre consiguió descifrarla gracias a la colaboración del profesor y filólogo de Cambridge John Chadwick. La escritura contiene textos en una forma de lengua griega catalogada como muy antigua. Vaya podría decirse que era una lengua proto griega.

Para ser más explícitos, y para los que no estáis al corriente, estas tablillas son inscripciones hechas en barro. ¿Y cómo es que han llegado hasta nuestros tiempos? Muy fácil. Porque se han conservado casualmente al cocerse cuando se produjeron los incendios que arrasaron con algunos de los centros de poder.

¿Qué nos explican esas tablillas?

Las tablillas que han llegado hasta nosotros son mayormente registros administrativos palaciegos. Cuando terminaba el año administrativo, se destruían y se comenzaba de nuevo con los registros de ese año. Existen también casos de tablillas que se guardaban del año anterior, aunque son las menos. Eso era debido a lo imperecedero del material sobre el que se escribía.

Ahora os haré un breve resumen de lo que contenían básicamente las tablillas. La mayor parte eran listas de compras, ventas o entregas de productos manufacturados o materias primas. También había algunas sobre los registros del ganado o incluso de las ventas de esclavos a particulares, talleres u otros palacios. Otras por ejemplo eran simples inventarios de armas, carros o caballos. También había algunas en las que constaban ofrendas a deidades o a santuarios. Hallamos algunas que eran listas de trabajadores de palacio, donde se especificaba que tarea desempeñaban y cuál era su remuneración.

Aunque contienen más datos administrativos que otra cosa, fueron útiles para conocer algunos aspectos de una sociedad tan antigua. Estas tablillas permitieron interpretar la manera en la que funcionaba el gobierno, además de darnos algo de información sobre los tipos de trabajo que se hacían en el palacio. También arrojan algo de luz a cómo era su economía o cuáles eran los nombres de algunos de sus dioses. En ocasiones esos registros también dan información sobre los tipos y partes de armaduras y carros. Cómo veis aunque inicialmente parecían no tener mucho valor, tras el estudio a fondo que se hizo, aportaron mucho más de lo esperado.

Ciudades fortificadas y jerarquía social

Una vez expuesto el tema de la escritura, pasaré a hablaros de otro de los elementos destacados de los micénicos: sus fortalezas. A diferencia por ejemplo de la cultura minoica, coetánea, ellos sí que optaron por amurallar sus centros de poder. Y lo hicieron de manera regia, es decir, con criterio y eso sin duda dio una imagen de control centralizado y de fuerza.

Dentro de esos centros de poder en forma de palacios pues existía una figura que era la que dirigía todo el cotarro: el wannax. Este era ni más ni menos que el rey. Aunque en realidad, este nombre significaría algo más que rey. Remitiéndonos a los poemas homéricos, vendría a ser algo como rey de hombres, diferenciándose del basileus de tiempos posteriores. Es complejo de entender, pero si nos remitimos a las figuras como Agamenón o Menelao, nos deja claro que esos hombres eran más poderosos que un simple rey.

[image error]Dibujo de la obra: El regreso a casa de Agamenón, Project Gutemberg

Por debajo del wannax existiría la figura del lawagetas, que literalmente quiere decir conductor del laos o del pueblo en armas. Esto seguro que os suena ya que quiere decir que este personaje era una especie de general o jefe militar. Era el encargado de dirigir el ejército en nombre del rey, imagino que cuando este le delegaba esa función. Por ejemplo y para que entendáis esta figura: Héctor sería el lawagetas de Príamo, wannax de Troya.

Aparece en las tablillas otro tipo de órgano de gobierno, el llamado Ke-ru-si-ya. Seguro que a los más duchos en la materia os suena de algo. Sería un consejo del cual se derivaría la posterior gerusia, el consejo de ancianos de tiempos de la Grecia arcaica y clásica. Además, existirían una especie de funcionarios, llamados, ko-re-te, que controlarían los distritos administrativos de las ciudades. Estos se encargarían entre otras cosas de recoger los tributos y hacer cumplir las leyes y órdenes de los wannax.

El pueblo llano

La masa de la población, identificada como da-mo, como veis algo que se parece mucho al posterior demos, trabajaba la tierra. Estaba en relación de dependencia con la aristocracia que las controlaba. Esta aristocracia se vinculaba al rey mediante lazos de tipo clientelar y en ocasiones de parentesco.

Pero pasemos a hablaros de la guerra, ya que será desde este aspecto desde el que entenderéis mejor este complejo entramado social. Vamos a ello… El rey o wannax es el que está en la cúspide y el que dirige a las tropas formadas por el laos o damo. Hasta aquí fácil, ¿no?

Ahora se complica un poco, y es que aparecen varias figuras destacadas como eran los heketai. Estos eran los guerreros más valerosos que podían combatir de manera individual o dirigiendo a contingentes de soldados.

Las tablillas también hacen referencia a unos tales te-re-ta o telestai, que serían una especie de terratenientes de ámbito local. De entre ellos sería de donde el wannax reclutaría a sus funcionarios.

Economía

Paso a hablaros ahora de la economía, algo que a algunos de vosotros quizás no os guste tanto como la guerra, pero que es necesario para conocer como era una civilización. Como fuente de todos los datos seguiré usando las tablillas, las cuales nos dejan claro que los micénicos disponían de un complejo sistema económico. Existía una gran especialización y un nivel elevado de control y supervisión por parte del poder palaciego.

Podemos afirmar que se trataba de un tipo de economía basada en los tributos. Cuya producción que estaba en manos del pueblo llano pero que al final de todo tenía que rendir cuentas con los ricos.

La Puerta de los Leones. Acceso al palacio baluarte de Micenas

La Puerta de los Leones. Acceso al palacio baluarte de MicenasEn lo relativo a la tierra, me refiero a los campos agrícolas, existían varios tipos de propiedad. En primer lugar la que se denomina ke-ke-me-na ko-to-na que sería la de la comunidad del damo (pueblo). Otra de ellas era la llamada ke-ti-me-na ko-to-na que era de propiedad privada o adjudicada a los terratenientes. Y el tercer tipo era la o-na-to, que eran tierras que se entregaban en arrendamiento.

Caso aparte era el de los wannax, que tenían derecho a poseer unas tierras especiales para ellos. La te-me-no, que en tiempos clásicos y helenísticos pasarían a ser las pertenecientes a los templos.

Otro sector económico muy potenciado era el de la artesanía y la metalurgia. Esta se dirigía desde el mismo palacio y era de un alto grado de especialización. En las tablillas halladas en el palacio de Pilos hay un registro amplio de los oficios que existían. Por ejemplo tenemos el de broncista, batanero, curtidor, albañil, alfarero, panadero, joyero y algunos más. En cualquier caso podemos afirmar que fabricaban objetos de alta calidad. Estos productos estaban destinados al intercambio comercial con otras culturas.

Los intercambios comerciales

En cuanto al sistema de organización, hay constancia de que todo dependía del excedente exportable. Era el palacio el que aportaba la materia prima y el que posteriormente recogía la producción en forma de contribución obligada.

Otro de los pilares de la economía era el comercio, y de nuevo debéis saber que todo se hacía desde el palacio. Y es que estos eran el auténtico centro neurálgico de la política y la economía de la civilización. Eran los funcionarios de la administración los que se encargaban de la gestión.

Sabemos que las mercancías se intercambiaban por materias primas y también por artículos de lujo. Otros productos que se exportaban eran el aceite y el vino, dos de los productos estrellas, y tal vez algo de madera.

En cuanto a las importaciones, tenemos el trigo, el cobre que venía de Chipre en su mayoría, y el estaño, difícil de encontrar. Y ya que hablamos de los metales debemos decir que la necesidad de adquirirlos provocaba que los navegantes micénicos tuvieran que surcar el Mediterráneo en toda su amplitud. Estos llegaron incluso a las costas atlánticas de la península ibérica. Tenemos constancia de su paso ya que se han hallado restos de cerámica procedentes de la Hélade que corresponden a ese período.

La religión

Otro aspecto importante que quiero tocar, ni que sea por encima, es el de la religión. Y es que los dioses eran muy importantes entre los micénicos. De nuevo, remitiéndonos a las tablillas de Pilos podemos leer nombres de dioses como Zeus, Hera, Poseidón, Ares… Cómo veis los dioses griegos de tiempos arcaicos y clásicos eran ya antiguos. Debemos añadir el culto a la diosa madre, una divinidad que estaba relacionada con la tierra y los ciclos de la reproducción.

Las tablillas vuelven a darnos datos como por ejemplo la relación de la contabilidad de las ofrendas que se les habían hecho. El culto a los muertos también sabemos que era muy relevante. Sobre todo teniendo en cuenta la variedad de sepulturas halladas que reflejan también una jerarquía social evidente.

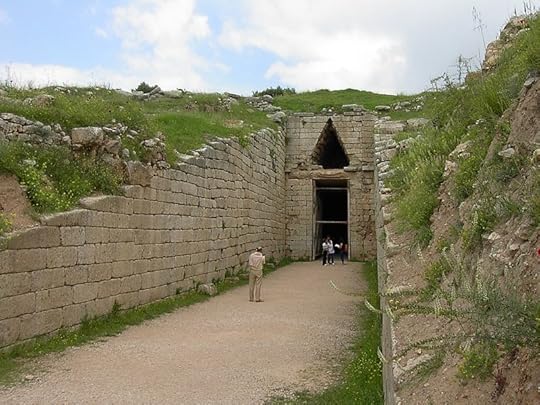

Tumba de Clitemnestra, palacio baluarte de Micenas

Tumba de Clitemnestra, palacio baluarte de MicenasAdemás la mitología micénica sabemos que rendía culto a los llamados héroes civilizadores. Estos eran Heracles o por ejmemplo Teseo, lo que deja claro la antigüedad de estos también.

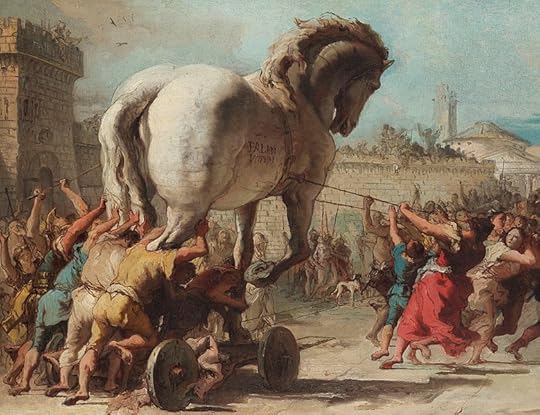

Todo esto queda representado por la tradición homérica en los varios ejemplos de los héroes que regresaron de la mítica o real, quien sabe, guerra de Troya. Estos valerosos guerreros a su regreso se encontraron con problemas en sus reinos. Entre los más destacados, las conjuras por parte de sus propias reinas. Estas podrían llegar a significar una resistencia al orden patriarcal, según afirman algunos investigadores, aunque eso siempre es discutible. Quiero dejar claro que está no es mi opinión, sino que es una de las teorías que algunos investigadores defienden

Ahora sí, el final

Bueno con esto nos acercamos al final y al cataclismo que provocó la caída de esta civilización entre otras muchas. Me refiero a la invasión de los Pueblos del Mar. Llegados a este punto no quiero profundizar en este tema demasiado, ya que tenéis el artículo dedicado a ellos: ¿Quiénes eran los pueblos del mar? Pero sí que haré mención a las teorías de algunos investigadores sobre la desaparición de los micénicos.

Vamos a ello, y me reitero en el hecho de que os explico las teorías, aunque eso no quiere decir que esté de acuerdo o no con ellas. Obviamente la más popular o extendida es la de las migraciones de los pueblos del mar, aunque es evidente que hay pocos datos que puedan confirmar este extremo. Se dice que fue una invasión armada, y que los recién llegados se impusieron y se quedaron los territorios conquistados.

Otra teoría, que podría ser complementaria sería la de los conflictos internos y discordias civiles. Esta defiende la posibilidad de que los reyes micénicos fueran depuestos por sus propios súbditos. Aunque eso no sería suficiente como para destruir y arrasar los palacios cómo podréis deducir. Hablamos también de una posible guerra entre diferentes ciudades o palacios, cosa que sí que podría haber ocasionado más destrucción.

Réplicas de espadas y cerámicas de época micénica. Museo de Micenas

Réplicas de espadas y cerámicas de época micénica. Museo de MicenasOtra teoría que cobra peso y que siempre aparece es la de las catástrofes naturales. Si la analizamos con detalle, esta concuerda más con el estado en el que quedaron los edificios y construcciones micénicas.

Pero quizás la cosa sea más sencilla de entender. Es posible que no se debiera únicamente a una causa o a un factor, sino que podría ser que fuera debido a la conjunción de varios de ellos. Es decir, invasiones externas, guerras internas y cataclismos naturales pudieron conjuntarse para provocar el declive de toda una civilización.

Aunque también es cierto que la caída de los palacios como centros de poder no significó la desaparición de la sociedad micénica de facto. Y es que se encontrarían muchos elementos micénicos en etapas posteriores, en los cuales se encontraron algunas modificaciones. Por lo tanto estaríamos frente a un período de cambio y transformación. Aunque esa es ya otra historia que si acaso dejaré para otra ocasión.

Un saludo para todos, y espero que os haya gustado la entrada de esta semana. Nos leemos en la próxima.

Sergio Alejo Gómez

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Los micénicos. Señores del Egeo se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

July 10, 2020

Cuando Roma y Grecia se encontraron

En la entrada de esta semana voy a hablaros sobre un tema que seguro que os parecerá muy interesante. Un momento que marcaría un antes y un después en el mundo antiguo. Me refiero a cuando Roma y Grecia se encontraron.

Sabemos que tanto Roma como Grecia fueron las dos culturas preeminentes en el Mediterráneo antiguo. No debemos menospreciar ni mucho menos a los cartagineses o a los etruscos que también jugaron un importante papel. Aunque sabemos que ellos no perduraron tanto en el tiempo como los dos primeros.

Es por ello que creo que ha llegado el momento de hablar directamente sobre el momento en el que ambas culturas se encontraron. Un tiempo en el que a priori no hacía presagiar lo que acabaría sucediendo al final.

Primeros contactos entre ambas culturas

Para ello deberemos viajar hasta principios del siglo III a. C., concretamente al momento en el que la República romana se hallaba en plena expansión territorial. Concretamente tras deshacerse con éxito de los samnitas derrotándolos en la tercera de las guerras libradas contra ellos allá por el 290 a. C. En ese momento, la zona de Campania quedó a su merced, libre de obstáculos.

Y cómo sabéis Roma era ambiciosa, y lejos de conformarse con esa zona quiso ir más allá, ¿y más allá quienes estaban? Pues lo griegos del sur de Italia, los de la llamada Magna Grecia. Roma entró rápidamente en disputas con la poderosa ciudad de Tarento, que era una colonia de Esparta, más en el nombre que en el prestigio militar.

Estatua de Pirro del Épiro asemejándose al dios Ares/Marte

Estatua de Pirro del Épiro asemejándose al dios Ares/MarteLos tarentinos en lugar de mancharse las manos, optaron por solicitar ayuda a Pirro, rey del Épiro. Este tomó la batuta en una guerra contra los romanos en nombre de las ciudades griegas italiotas. Ese primer contacto entre griegos y romanos ya dejaba claras cuáles eran las intenciones de unos y de otros. La cuestión es que Pirro se dirigió a Tarento para guerrear contra los romanos.Y no es que le fuera mal, ya que puso a los habitantes del Lacio contra las cuerdas y les hizo sudar la gota gorda para poder vencerlo.

Bueno más que vencerlo, sabemos que Pirro optó por marcharse de nuevo a su patria al haber invertido demasiados recursos en algo que no le reportó beneficios.

Consecuencias del encuentro

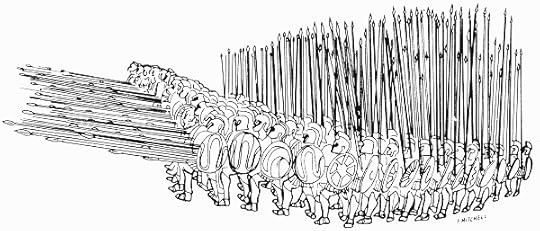

Ese habría sido el primer contacto bélico entre los griegos y los romanos, o lo que es lo mismo entre la falange y la legión. Dos tipos de unidad de combate que coexistieron durante mucho tiempo pero que hasta entonces no se habían puesto a prueba en un campo de batalla. Eran dos estilos muy distintos y ese no iba a ser más que el primero de muchos más choques.

Quizás cuando Pirro puso sus pies en Italia no era consciente de que había despertado a la bestia. No fue capaz de derrotarlos, pero sí que les dio más información de la necesaria a los romanos. Estos aprenderían con el tiempo cuales eran los puntos débiles de la falange. Ese contacto inicialmente militar también despertó el interés de los romanos en Grecia.

Así pues, en las siguientes décadas la potencia del Lacio acabaría por inmiscuirse más de cerca en los asuntos de los helenos. Tras la derrota definitiva de los cartagineses en Zama en el año 202 a. C., los romanos pensaron que sería bueno iniciar una política más expansionista. La intención era evitar que ningún otro enemigo se alzase de nuevo contra ellos.

Un nuevo enemigo para Roma

Pero eso acabaría ocurriendo de todos modos. El ejemplo fue la aparición en escena del rey Filipo V de Macedonia. Este mismo monarca ya había firmado un tratado de alianza con la Cartago de Aníbal declarándose de esa manera enemigo de roma. Por suerte, en ese primer contacto que tuvieron, la llamada Primera Guerra Macedónica, Roma y Filipo no llegaron a entablar ninguna batalla importante. Todo acabó con la firma de un frágil tratado de paz entre ambas potencias. Aunque por lo menos el hecho de que los macedonios se acabaran retirando de la guerra, permitió a Roma cerrar ese frente y centrarse de nuevo en derrotar a Cartago.

Pero eso les había puesto en alerta y pre aviso y es que después de lo ocurrido no podían fiarse de Macedonia. Pese a no ser la de tiempos de Alejandro, sí que continuaba siendo una potencia a tener en cuenta. Todavía estaba en la memoria de los romanos lo que Pirro les había hecho. Las falanges suponían una amenaza importante para los romanos.

Habiendo eliminado a los cartagineses, o por lo menos habiéndolos neutralizado temporalmente, el cónsul Sulpicio advirtió a sus compatriotas sobre ese tema con las siguientes palabras: “No se trata de elegir entre la paz y la guerra, sino de saber si llevaremos nosotros nuestras legiones a Grecia o recibiremos al enemigo en Italia”.

Moneda con la efigie de Filipo V de Macedonia

Moneda con la efigie de Filipo V de MacedoniaY es que el conflicto estaba a punto de reactivarse. Los habitantes de Rodas y Pérgamo solicitaron ayuda a Roma ante las constantes amenazas por parte de Filipo y sus tropas. Ya tenían su casus belli y la oportunidad de entrar en liza con aquel que se había aliado con sus enemigos.

Situación en la Grecia del siglo III a. C.

Pero si os parece es el momento de hablar un poco de la situación de los griegos en aquellos momentos tan convulsos. Como ya sabréis a las poleis les gustaba unirse en Ligas y confederaciones de todo tipo. Las antiguas ciudades griegas juntaban sus recursos para enfrentarse a enemigos más poderosos, como podían ser los macedonios. Por aquel entonces existían en la Grecia continental dos poderosas Ligas, la Aquea que dominaba el norte del Peloponeso, y la Etolia que controlaba la zona de la Grecia central.

Más al norte estaba el poderoso reino de macedonia, que como ya os he dicho antes, no era tan potente como antaño, pero todavía se la tenía que tener en cuenta. La Liga Etolia había sido aliada de Roma durante la Primera Guerra Macedónica aunque tampoco jugaron un papel demasiado destacado en todo el asunto.

La cuestión es que Roma supo venderse a las ciudades griegas y se mostró partidaria de acabar con el imperialismo macedonio. Su intención era aislar a Filipo V y dejarle sin aliados para poderle asestar el golpe definitivo. Y claro, después de Macedonia, vendría toda Grecia.

Nuevas hostilidades

Con ello nos plantamos al inicio de esa Segunda Guerra Macedónica de la que os hablaba anteriormente. En esta, Roma, crecidita como estaba, le dijo a Filipo que abandonase sus posesiones en Grecia. Pero Filipo sabía que si cedía la República querría más, así que sólo cedió a una parte de sus demandas. Roma tuvo así la excusa para reiniciar de nuevo su guerra contra Filipo.

El Senado envió a uno de los cónsules del año 197 a. C. para enfrentarse al desafiante rey de Macedonia. El elegido fue Tito Quinto Flaminino, que puso los pies en Grecia al frente de cuatro legiones. Dos de ellas estaban formadas por legionarios romanos y las otras dos por aliados. Además, se añadieron a su ejército efectivos pertenecientes a la Liga Etolia. En total Flaminino tenía bajo su mando a unos 25 mil infantes y 2600 jinetes.

Por su lado, los macedonios contaban en su haber con un ejército de 16 infantes falangitas y 3 mil jinetes. Sin duda eran unos números bastante importantes. Pese a que hubo algunos encuentros de menor importancia, el decisivo tuvo lugar en la zona donde se alzaba la colina de Cinoscéfalos, en la región de Tesalia.

La batalla de Cinoscéfalos

Sabemos que la batalla se inició con un enfrentamiento entre tropas ligeras y caballería.La niebla se había apoderado de la zona alta y el ejército macedonio que estaba en movimiento no se había percatado de donde estaba ubicado el campamento romano. Estos salieron y les presentaron batalla en la cima de la colina.

Aunque los romanos llevaron la iniciativa al principio, poco a poco la caballería macedonia y algunas tropas de infantería ligera les desalojaron de las alturas. El empuje llevó al ejército macedonio a perseguir a los romanos, pese a que Filipo no lo veía muy claro por lo abrupto del terreno.Y es que eso hacía que la falange tuviera que romper su formación, quedando expuesta a sus enemigos.

Pero como muchas veces sucedía, el ímpetu de los hombres obligó al rey a ceder, así que formó en el ala derecha y subió hacia la cima. Obviamente para subir se tuvo que hacer de manera desordenada y en varias tandas. Mientras el grueso de la falange llegaba a la cima, los jinetes y la infantería ligera estaban siendo rechazados por las reorganizadas tropas romanas.

Filipo decidió lanzar a sus tropas contra las legiones pese a no tener a todo el grueso disponible. Para ello hizo formar con el doble de profundidad para evitar el terreno abrupto por el que tenían que desplazarse. Los macedonios que iban en descenso por lo que tenían cierta ventaja que les hizo tomar ventaja.

Reacción de Flaminino

El cónsul romano optó por atacar a las tropas que estaban subiendo aún a la colina, es decir los que debían reforzar a Filipo. Los sorprendió ya que no podían formar la falange en condiciones. Además usó elefantes que causaron grandes estragos entre los macedonios. Una vez derrotados estos y puestos en fuga, se dirigió hacia el flanco derecho enemigo que estaba en liza aún y lo sorprendió por la retaguardia.

Los falangitas con sus largas picas fueron incapaces de darse la vuelta para repeler el ataque por la falta de espacio y fueron masacrados sin piedad. Filipo pudo huir del campo de batalla a tiempo y se escondió con los reductos de su ejército. Mientras tanto los romanos se dedicaron a saquear a los muertos y el campamento macedonio.

Representación de una formación de picas de la falange macedonia

Representación de una formación de picas de la falange macedoniaSegún nos relatan las fuente del momento, los falangitas al verse derrotados alzaron las picas en señal de rendición, pero los legionarios parece que no lo entendieron o se hicieron los locos. La cuestión es que acabaron con la mayoría de los enemigos sin piedad. En este punto hay varios autores clásicos que nos dan varias cifras sobre las bajas del bando macedonio. Aunque todas son muy altas excepto las de Polibio que parecen ajustarse más a la realidad.

Según el autor griego, perecieron 8 mil macedonios y otros 5 mil fueron hechos prisioneros. Según él, los romanos solo perdieron a mil hombres, cosa que es un poco desproporcionada teniendo en cuenta el alto número de macedonios fallecidos.

¿Flange vs legión?

Llegados a este punto del relato, hay constancia de que el propio autor griego hace una comparativa entre la legión y la falange. Entre los aspectos más destacados, nos habla del armamento de cada tipo de ejército. Él reconoce que la falange era casi imbatible por no decir imbatible de frente y en formación compacta.

Añade que la formación legionaria romana no tenía nada que hacer si la atacaba frontalmente. Aunque también afirmaba que los legionarios tenían más capacidad de maniobra a nivel individual. Podían romper las filas si el terreno era accidentado y una vez superado volverse a unir. Por ello el legionario era más versátil que el falangita.

Tras la derrota de Cinoscéfalos, Filipo se vio obligado a firmar un tratado con Roma, mediante el cual su reino tuvo que reducir ampliamente sus fronteras. Además, tuvo que pagar una cuantiosa indemnización de guerra a los vencedores. En el año 194 a. C., las tropas romanas estacionadas en Grecia fueron evacuadas. Flaminino regresó a Roma victorioso y celebró un gran triunfo por las calles de la ciudad.

Podemos concluir que en esa primera fase, Roma no incorporó ciudades estado a su territorio sino que optó por ir debilitándolas poco a poco. Su intención era que ninguna fuera tan poderosa como para plantarles cara.

Antíoco III el Grande

Pero una nueva amenaza emergió en la zona de Asia Menor, el rey Antíoco III, gobernante del imperio Seleucida. Este imperio fue uno de los surgidos tras las guerras de los Diadocos, o generales de Alejandro. Antíoco III, llamado el Grande, se creyó además que lo era, así que poco a poco fue expandiendo los dominios de su imperio con cierto éxito. En Asia sometió antiguas regiones como Bactria, Persia y disputó los territorios ptolemaicos de Asia. Además llegó hasta Tracia, región de influencia Macedonia.

Y es que tenía a su servicio como consejero a un viejo conocido nuestro y de Roma: a Aníbal. Y cómo comprenderéis todo lo que le aconsejaba iba encaminado a perjudicar los intereses de la República. Para desgracia de los romanos, los miembros de la Liga Etolia, hasta ese momento aliados suyos, abrazaron la causa de Antíoco. Sobre todo porqué no habían sacado beneficio alguno tras ayudar a los romanos en Cinoscéfalos.

Busto del rey seleucida Antíoco III

Busto del rey seleucida Antíoco IIILa liga Aquea en cambio ayudó a Roma, al igual que Macedonia. Antiguos rivales que ahora combatían juntos contra un enemigo común. Así era la guerra y la política en la antigüedad. La cuestión fue que los romanos y sus aliados frenaron a Antíoco en las Termópilas. De nuevo el desfiladero hizo de barrera a una invasión proveniente de Asia.

El sueño seleucida

Pero los romanos no dejaron al rey seleucida irse de rositas, sino que fueron tras él para hacerle pagar su osadía. El encargado de hacerlo fue Lucio Cornelio Escipión, el hermano pequeño del africano. Los ejércitos chocaron de nuevo en Magnesia del Sipilo y de nuevo vencieron los romanos de manera clara.

No pasó mucho tiempo hasta que el rey asiático decidió que lo mejor sería firmar un tratado de paz con Roma, que fue conocida como paz de Apamea. Los grandes beneficiados de ese tratado fueron el reino de Pérgamo (aliado leal de Roma) y la isla de Rodas. Tras aquella nueva victoria, Roma había dejado en evidencia a otro de los reinos helenísticos. Primero había sido Macedonia, y ahora el imperio seleucida.

Eso dejaba claro que los que les ayudaban tenían más posibilidades de sacar algún beneficio que los que se oponían. Pero no todo iba a ser tan sencillo para los romanos, ya que Filipo V pese a respetar el tratado con Flaminino no se quedó observando. Al contrario, se dedicó a rearmar su ejército, buscando a su vez alianzas con enemigos de Roma con intención de reiniciar las hostilidades contra la República.

La Tercera Guerra Macedónica

Pero la muerte le sorprendió en el 179 a. C. y el rey macedonio falleció sin poder cumplir con su deseo. Su sucesor e hijo, Perseo decidió seguir con la política de su padre. Así que buscó aliarse con Antíoco III, con Bitinia y Rodas e incluso tanteó a Cartago. Pero no todos se iban a poner de su parte, y es que Eumenes de Pérgamo avisó a los romanos de las intenciones hostiles del rey de Macedonia.

Eso llevó la situación a lo inevitable: la guerra. Así pues, en el año 172 a. C. se iniciaría la Tercera Guerra Macedónica que duraría cuatro años. Pero a veces los dioses son caprichosos, y todos los aliados que le juraron lealtad a Perseo, lo dejaron solo ante el peligro a la hora de la verdad. Aunque en la primera fase de la guerra, los macedonios obtuvieron algún que otro éxito, como el conseguido en la batalla de Calinico, la cosa empeoró a medida que el conflicto se alargaba.

Así en el 168 a. C., el Senado romano envió al cónsul Lucio Emilio Paulo, y fue este general romano el que acabaría derrotando a las falanges. Además sería él quien indirectamente las condenaría al olvido en detrimento de la legión en la famosa batalla de Pidna, que tuvo lugar el 22 de junio de ese mismo año.

La batalla de Pidna y el final de la falange

El enfrentamiento se inició con un choque entre las tropas auxiliares de ambos ejércitos que formaban en los flancos, aunque todo se acabaría decidiendo en el centro de la formación. Según relatan las fuentes clásicas parece ser que Emilio Paulo jamás había visto a la falange en acción. Quedó aterrorizado ante la imagen de las picas desplegadas en posición de combate.

Así que ordenó a los intrépidos soldados que formaban en la I y en la II legión que lanzaran sus pila contra los falangitas. Acto seguido probaron de cargar frontalmente con un resultado nulo, ya que las largas sarisas constituían un muro infranqueable. Tras ese fracaso rotundo, ocurrió algo inesperado y es que el terreno de la batalla proporcionó algo de ventaja a los romanos.

La falange a medida que avanzaba por el terreno irregular tuvo que abrirse para superar los obstáculos, generando de esa manera huecos y brechas en la línea. Emilio Paulo se cercioró de ese detalle que sería la clave de su éxito. Así que avisó a los centuriones para que movieran a los manípulos de manera individual en lugar de hacerlo como una sola línea.

De esa manera los legionarios se fueron introduciendo por esas brechas. A medida que avanzaban entre las sarisas las iban apartando golpeando con sus escudos para generar espacios más amplios por los cuales podían acceder más tropas.

Se mascaba la tragedia

Los legionarios fueron llegando de esa manera hasta las primeras filas de la falange y cogieron por sorpresa a los macedonios. Estos al estar sujetando las sarisas con ambas manos no pudieron defenderse de las estocadas. La carnicería fue tremenda, ya que los falangitas quedaron atrapados por sus propios muertos y no pudieron defenderse.

Desfile triunfal del cónsul vencedor de los griegos, Emilio Paulo por las calles de Roma

Desfile triunfal del cónsul vencedor de los griegos, Emilio Paulo por las calles de RomaPoco a poco los romanos les fueron flanqueando y causaron gran mortandad entre sus filas. Tras el desastre, Perseo tuvo que rendirse ante los romanos. Emilio Paulo le concedió el privilegio de formar parte de su comitiva en el desfile triunfal que le fue concedido por el Senado. Y cómo siempre les ocurría a estos prisioneros de Roma, acabó muriendo en el presidio algunos años más tarde.

Victoriosa como casi siempre, Roma abolió la monarquía como sistema de gobierno en Macedonia. Dividió el antiguo reino en cuatro regiones y castigó a todos aquellos que les habían prestado apoyo. Roma descubrió entonces su verdadero rostro ante los griegos.

Roma y su autoridad

Los nuevos señores de Grecia también dividieron Iliria en tres regiones formando la provincia del Illyricum. Arrasaron el reino del Épiro vendiendo a más de 50 mil personas como esclavos. Pero de todo aquello no se salvaron ni siquiera los que en teoría eran sus aliados, ya que desconfiando de ellos los castigó severamente. Rodas por ejemplo perdió sus territorios continentales y su posición predominante como puerto franco en el año 167 a. C.

Tras emprender todas aquellas acciones, las tropas romanas volvieron a evacuar Grecia. Pero fueron más previsores y se llevaron a mil prisioneros de la liga Aquea. Entre ellos iba un joven noble llamado Polibio. El propio Emilio Paulo lo nombró tutor de sus hijos, siendo el más joven de ellos un tal Paulo Emilio. Este os sonará porqué poco después fue adoptado por los Escipiones, y sería conocido como Escipión Emiliano. Al que la posteridad conocería como destructor de Cartago y posteriormente de Numancia, un viejo amigo sin duda.

Pero volviendo a la situación de Grecia, sabemos que todavía en el 149 a. C. se produjo algún conato de levantamiento. La situación no estaba del todo bajo control, como demuestra el protagonizado por un tal Andrisco. Este dijo ser el hijo de Perseo y se proclamó rey de Macedonia adoptando el poco común nombre de Filipo. Se llegó a aliar con la ya agonizante Cartago y se lanzó a la conquista de Tesalia.

La campaña de Cecilio Metelo

De nuevo el Senado romano tuvo que enviar a uno de sus generales a Grecia. En aquella ocasión le tocó a Cecilio Metelo. Los dioses quisieron que los ejércitos se volvieran a enfrentar de nuevo en Pidna. En aquella ocasión los romanos vencieron de nuevo y acabaron anexionando Macedonia como una nueva provincia de la República. Con Macedonia fuera de combate, Metelo se dirigió al sur de Grecia y se encargó de someter a los revoltosos miembros de la liga Aquea.

Estos también habían aprovechado la tesitura para alzarse contra sus señores. Obviamente los derrotó, concretamente en la batalla de Escarfea. La región del Peloponeso aguantó un tiempo más, aunque fue sometida definitivamente en el año 146 a. C. por Lucio Mumio. Fue en ese preciso momento cuando la independencia de Grecia tocó a su fin.

Sabemos que la ciudad de Corinto fue tomada y saqueada por los romanos y que incluso llegaron a destruir la ciudad. Como resultado de ello, la zona de Grecia fue convertida en una parte más de la provincia recién creada de Macedonia. Algunas ciudades que no se habían alzado contra Roma mantuvieron el estatus de federadas, como fue el caso de Atenas, Esparta y Delfos.

Conclusiones

Con el tiempo, la provincia se convertiría en un lugar de peregrinación para los romanos. Las élites admiraron mayormente la cultura griega en todos sus aspectos. Existirían otros conatos de rebelión contra la ocupación romana. Por ejemplo, hacia el año 88 a. C., los atenienses y otras ciudades griegas acudirían a Mitrídates VI del Ponto para que les ayudase a sacudirse el yugo. Aunque esa historia es muy interesante, creo que la dejaré para más adelante.

Para concluir podríamos afirmar que Grecia no volvería a ser independiente desde ese momento hasta el año 1830. Este es quizás un dato que no conocíais, pero es de ley que acabara esta entrada dándooslo. Aunque como ya sabréis los más versados, o sea la mayoría de vosotros, cuando el imperio romano se dividió en dos partes, en la parte oriental se acabó imponiendo el griego como lengua oficial, desbancando al latín.

Espero que os haya gustado el relato de este encuentro entre dos culturas o civilizaciones tan relevantes en el mundo antiguo.

Sergio Alejo

Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma

La entrada Cuando Roma y Grecia se encontraron se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.

June 26, 2020

Auge y caída de la civilización micénica

Bienvenidos a esta nueva entrada de mi blog. Seguro que habréis escuchado y leído algo sobre los micénicos, es decir los griegos de la edad del bronce, aquellos que fueron a luchar a Troya. Pues hoy voy a hablaros de ellos, concretamente del auge y la caída de la civilización micénica.

Para comenzar, lo que voy a hacer es definir a la civilización micénica en sí para que os situéis un poco en el marco cronológico y temporal. Esta cultura o civilización es la que ocupó la zona de la Grecia continental hacia finales de la Edad del Bronce. Concretamente podemos enmarcarla en un período llamado Heládico Reciente, que englobaría más o menos del año 1600 al 1100 a. C. El nombre que los investigadores le han dado lo recibe por la ciudad de Micenas. Pero no porque fuera la preponderante o el centro de poder de toda la cultura, sino básicamente por la importancia de las excavaciones que se llevaron a cabo en dicho yacimiento arqueológico.

De paisaje rural a paisaje urbano

Podemos afirmar que fue en este período cuando se empezaron a constituir los grandes centros urbanos del momento. Con ello nos referimos a que hasta ese momento la población de la Hélade era más bien dispersa y agrupada en pequeñas aldeas. Y dentro de este nuevo modelo de asentamiento urbano, se empieza a producir la fortificación de ellos. Eso sin duda nos indica un sentimiento de protección ante posibles amenazas.

Aunque como siempre, tened en cuenta que estoy hablando de un período muy lejano en el tiempo y sobre el cual hay escasa por no decir ninguna información. Lo que sí que es verdad es que desde el momento en cuestión que estamos tratando asistimos a un momento de cambio apreciable.

Es entonces, a finales de ese siglo XVI a. C., cuando se abre un periodo de esplendor para esta cultura. En él, se complementan aspectos más antiguos con algunas innovaciones importantes llegada desde otro punto en auge del momento: Creta, cuna de la floreciente civilización minoica. Si queréis saber más sobre ellos, podéis consultar el artículo que le dediqué en mi blog y que consta de dos partes. Lleva por título: La civilización monoica. Ambas culturas establecieron un contacto comercial que sirvió para que esa influencia afectara a ambos en determinados campos de la sociedad.

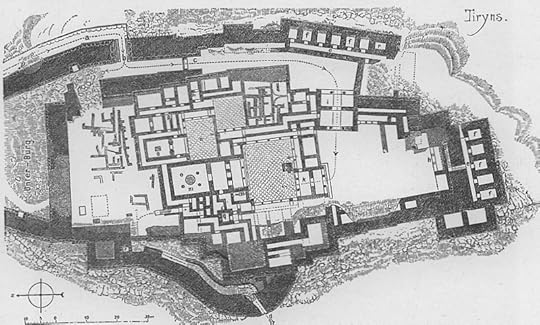

Proto ciudades estado

Como os he comentado antes, el nombre de civilización micénica no se atribuye a la existencia de un centro de poder único que controlara todo el territorio. Micenas fue uno de los muchos centros de poder que existieron. Por lo tanto no podemos hablar de un imperio micénico unificado. Lo más probable es que se tratara de una especie de confederación de ciudades o palacios-baluartes. Por lo menos así es como los llaman los investigadores. Estos palacios estaban unidos por intereses comunes, vamos al más puro estilo de las ciudades estado tanto fenicias como griegas de siglos más tarde. Eran independientes entre sí, pero en ocasiones podían llegar a juntarse si tenían un objetivo común como sería precisamente la guerra contra Troya.