Guillermo Martínez's Blog, page 11

May 15, 2017

Entrevista en "Literatura sin fronteras" con Mario Méndez (segunda parte), mayo 2017

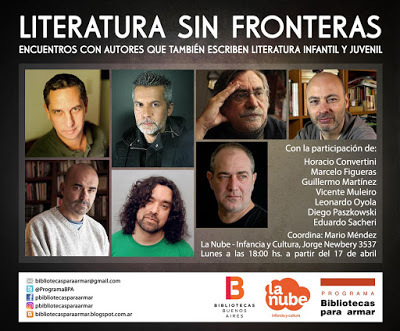

La entrevista a Guillermo Martínez continúa con el recorrido por las lecturas, autores y géneros que dejaron una impronta en él, que estuvieron presentes en su formación, y en el desarrollo del gusto. En la inquietud permanente están Borges, Henry James, Poe, el policial, la lógica. También se habló del recorrido que lo llevó a convertirse en escritor, de la historia familiar, de los estudios y del viaje a Buenos Aires. Por último, el autor comentó cómo vive la relación entre la literatura y la traducción al soporte cinematográfico. El encuentro que formó parte del Ciclo "Literatura sin fronteras. Autores que también escriben Literatura Infantil y Juvenil" se llevó a cabo en La Nube, lunes 24 de abril de 2017.

Mario Méndez: Además de Borges, sobre el que has escrito, ¿cuáles son tus lecturas más importantes, formativas?

Guillermo Martínez: Me gusta mucho Henry James, es uno de los pocos escritores que releo todo el tiempo. En general no leo en inglés porque me cuesta mucho apreciar el estilo literario, pero algunas cosas de él sí las leí en inglés. En castellano uno está tan entrenado en leer que vos sabés si el escritor está lleno de lugares comunes, qué tal las imágenes, qué pasa con los adjetivos, si son interesantes o no… Uno tiene todo ese registro del detalle de la calidad literaria. En inglés yo eso no lo tengo, no me doy cuenta del todo cuál es un escritor más o menos adocenado y cuál es un escritor brillante. Entonces prefiero leer traducciones al castellano. Siempre estoy a la espera de los nuevos libros que van resucitando cada tanto, de Henry James. Leo un poco a Ian Mc Ewan porque me interesa cómo toma temas científicos. Me interesan los personajes que saca del mundo científico. Leí hace poco a un escritor que me gustó mucho, Herman Koch, un escritor holandés, el de Casa de verano con piscina, y La cena. Me parece que tiene un tratamiento de lo contemporáneo muy interesante. Leo a John Le Carré, que creo que es como un Balzac contemporáneo. Una especie de Balzac del submundo del espionaje. Sobre todo sus primeras novelas me parecen extraordinarias. Ahora estoy leyendo El topo, otra vez. Leo a Graham Greene, Patricia Highsmith, esa línea me interesa mucho porque es el policial que tiene que ver con lo psicológico, con la transformación de una persona común en un asesino… Por un lado está la novela de enigma, por otro la novela negra, y además esa “ancha avenida del medio” en las que las personas comunes pueden ser asesinos.

MM: El escritor de La muerte de Luciana B…

GM: Exactamente. Ese es el género.

MM: Una pregunta, antes de abrir… ¿Por qué la Matemática?

GM: Tiene algo de accidente. En mi casa todo estaba predestinado como para que más bien me inclinara hacia las Letras. Mi mamá, una profesora de Letras; mi papá, un escritor muy dedicado, que escribía todas las tardes, organizaba concursos literarios para los hijos, nos contaba cuentos… Tanto mi papá como mi mamá eran socios fundadores del cineclub, entonces iban a la tarde y a la noche mi papá nos contaba las películas, recuerdo sobre todo las de Hitchcock, por ejemplo. Todo estaba más o menos en esa línea. Incluso, en el secundario, yo pensaba que iba a estudiar Filosofía, que era lo que más me interesaba. Pero mi papá me insistió mucho para que estudiara una carrera con la que pudiera ganarme la vida. Para lo cual, no es que elegí inmediatamente Matemática, porque hubiese sido absurdo. Elegí en realidad Ingeniería Electricista. Mi papá admiraba mucho las Matemáticas, incluso cuando aparecieron los libros de Matemática Moderna trató de juntarnos a los hermanos para enseñarnos eso que era la nueva Matemática, que en esa época recién entraba en los colegios. La Teoría de Conjuntos, Diagramas de Venn, esa forma de pensar la Matemática que después entraría en las escuelas. Había estudiado Estadística por su cuenta, pero no era algo que estuviera en mi casa. Recuerdo un libro de Matemática que después quedó en la biblioteca y que yo todavía tengo, que se llama Las grandes corrientes del pensamiento matemático, compilado por Lyonnais, que es un libro extraordinario, que muestra cuáles son las ideas filosóficas que están detrás de muchos desarrollos matemáticos. Pero salvo esto, no era algo que estuviera en la familia. Entonces me inscribí en una carrera que pensé que iba a darme un título, pero jamás en la vida había tenido ningún interés por las conexiones eléctricas… salvo por el juego El Cerebro Mágico. (Risas.) Nunca había tenido el menor interés por la Ingeniería. Pero sí, inesperadamente, me gustaron por las materias de Matemática que se daban al principio. Análisis l, ll y lll, Álgebra l, Física l, Física ll… todo ese tipo de cosas me interesaban. Cuando empezaron las materias en las que había que conectar aparatos todos mis compañeros estaban encantados y yo no daba pie con bola. Ahí tenía la opción de pasarme a Letras o Filosofía, o seguir estudiando Matemática. ¿Qué pasó? Había tenido muy buenos profesores de Lógica Matemática, y ahí vi una especie de camino indirecto hacia la Filosofía. Las diferentes variedades de infinitos, las paradojas lógicas, los lenguajes artificiales… temas que le interesaron a Borges: la definición de infinito, la noción de límite, la cantidad de temas matemáticos que se tocan con la Filosofía, y entonces me decidí a estudiar Matemática, pero apuntando ya a esa parte.

MM: Eso está en Roderer, ¿no?

GM: Sí, y hubo dos cosas que me salieron bien de casualidad en la vida… Quizá hubo más… Mi hija me salió muy bien. (Risas). Una fue la elección de la carrera, que fue un accidente total. Es decir, pensar en una persona que no tiene el don matemático (que era lo que me pasaba a mí, en el colegio secundario no me iba bien en Matemática, tampoco pésimo, pero claramente no era la materia para mí) y haber encontrado de carambola ese camino dentro de la Matemática, que todavía hoy me parece fascinante. De hecho, aún cuando me fui de la facultad sigo leyendo un montón de cosas, pensando temas. Y el otro accidente… yo quería hacer el Doctorado, cuando terminé la carrera en Bahía Blanca, y quería estudiar con el que había sido la eminencia en Lógica Matemática, era un profesor de la Universidad del Sur, se había ido a estudiar afuera, y no pudo volver porque lo echaron los militares. No pudo volver a Bahía Blanca. Entonces se había establecido en Brasil, y cuando volvió la democracia le ofrecieron un cargo en la Escuela Latinoamericana de Informática, que recién se estaba formando, y decidió establecerse en Buenos Aires. La única opción para estudiar con esta persona, que era la mejor en el área, el doctor Roberto Cignoli, era pedir una beca e irme de Bahía Blanca. Ese fue un segundo momento de mi vida, la posibilidad de irme de Bahía Blanca, venir a Buenos Aires, tener otra vida, tener una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la publicación literaria, el taller de Liliana Heker, estar en un ámbito de escritores, pensar en publicar… En Bahía Blanca la única perspectiva que tenía era enviar concursos literarios y esperar el resultado. Acá me encontré con gente que estaba pensado en publicar su libro. Para mí, terminar un libro y pensar que alguien te lo iba a publicar era algo de otro mundo. Mi relación con la literatura era escribir cuentos y enviar a concursos literarios. Fueron dos cosas no buscadas, que salieron así. Y sin embargo fueron cruciales para mi vida.

MM: Ahí, Fernando quería hacer una pregunta.

Fernando: Yo creo entrever en todo lo que contás, desde lo familiar, lo que mamaste en casa y tu derrotero de formación, y en lo que escribís, una preocupación por entender el mundo, entender lo que pasa de la piel para adentro, y me pregunto si cuando escribís lo hacés en forma catártica, o te proponés, de alguna manera, sembrar en el lector estas preocupaciones.

GM: No confío del todo en una literatura que sea directamente catártica. Siempre son temas que en algún punto me interesan por algún recuerdo personal, alguna cuestión que me ha tocado especialmente, una preocupación. Pero siempre trato de que haya un elemento de intriga narrativa, que haya algo que sostenga eso que vaya más allá de “esto me pasó a mí, escribo esto, yo lo viví”. Me parece que tiene que estar el otro costado de “distanciamiento”, te diría. Para poder ver esa cuestión desde afuera. La otra vez leía cómo hablaba Pedro Mairal de su personaje en La uruguaya. Al leerlo, y sobre todo si uno a Pedro lo conoce, uno piensa todo el tiempo que es él, y no. Cuando él va explicando cómo somete a su alter ego a una serie de distorsiones, y presiones y obnubilamientos, todas esas cuestiones de exageración son la parte literaria, que provoca finalmente el efecto de ilusión. Siempre trato de que sea algo que me interesa, pero que haya un elemento (yo lo llamo el elemento teórico), que ya esté tocado en la tradición literaria, que yo pueda tener una referencia de cómo se ha hecho en otros textos, y situarlo en ese contexto narrativo. Eso es lo que intento.

Asistente: Todo me lleva otra vez a “La muerte y la brújula”. Si no me equivoco, creo haber leído en alguna entrevista, que decías que fue en homenaje a ese cuento escribisteLos Crímenes….

GM: No, no. Todos me han dicho eso, pero yo sostengo que si fue así, fue por olvido. No por casualidad, porque evidentemente yo he leído a Borges, pero yo tenía en la cabeza otro cuento, que creo que es también el que Borges tenía en mente cuando escribió “La muerte y la brújula”. A ese sí le hago un homenaje explícito en la novela, y es “El signo de la espada rota”, de Chesterton. Borges menciona varias veces ese cuento. Yo tenía en la cabeza ese cuento de Chesterton. Otros me han dicho que lo copié de una novela de Agatha Christie que se llama El misterio de la guía de ferrocarriles, que también he leído en mi vida. No puedo pedirles a ustedes que me crean, más después de todas las cosas que dije… (Risas), pero cuando uno escribe se mezclan una cantidad de cosas. Lo que sí tenía en la cabeza, y muy presente, y por eso decidí hacer el reconocimiento en el libro, es el cuento de Chesterton. El leit motiv poderoso de ese cuento: ¿cuál es el mejor lugar para esconder una hoja? El bosque. ¿Cuál es el mejor lugar para esconder un grano de arena? La playa. Esa idea. En el cuento Chesterton lo hace con el crimen de un soldado. ¿Dónde esconder un cadáver? En un campo de batalla. Y en mi novela es dónde esconder una muerte individual, en una serie de muertes. Como el primer término de una serie a futuro. Que es el truco de Seldom, es el truco de un lógico. A mí me parecía que era suficiente mi variación para justificar la novela.

Asistente: Más que andar rastreando intertextualidades y comprobar qué pasa realmente, me interesaba esto que planteabas de la relación entre ficción y realidad; cómo en algunas culturas estás como chequeando y cómo la literatura argentina, (por eso lo del cuento de Borges que se considera fundante del policial argentino), da como una vuelta de tuerca.

GM: Claro. El cuento de Borges se aparta del realismo. Ahora, el tema de que es fundante está muy discutido, porque si te escucha Román Setton, tiene una avalancha de novelas anteriores que fundarían mucho antes el relato policial argentino. Borges hace una operación que es la de separar la tradición de la literatura policial argentina, de una tradición anterior que era francesa. Las primeras novelas argentinas tienen más bien la impronta de Leroux. Y eso se olvidó por todo el trabajo de Borges en “Sur”. Hay trabajos muy interesantes de datación del origen de la novela policial en Argentina. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta?

Asistente: A lo que voy es: qué te parece que tiene tu novela, Crímenes, más allá de este reconocimiento sobre lo que te apasiona de Henry James, de la novela inglesa… Pero tiene como una vuelta.

GM: Yo siempre digo que hay un personaje muy argentino, que es justamente, el argentino que no pudo volver a su país. El argentino errante. Me han criticado por todos lados, tengo toda una colección de críticas y respuestas. (Risas). Una de las críticas es que es una novela en la que el idioma argentino no se percibe, que es una novela pasteurizada, que por qué transcurre en Oxford y no en Argentina. Hay algo argentino en la novela, que es el mago René Lavand. Yo lo vi en Oxford y no pude reconocer que era argentino. Estaba en Las Vegas, hablaba en un inglés que para mí era indistinguible de cualquier otro inglés internacional, yo no tenía televisión cuando era chico, así que no podía saber que era un mago ya famoso para los chicos de mi generación. Y me encontré con un mago extraordinario, además como metáfora, un mago de una sola mano… Y después me enteré de que era argentino y que de algún modo es el caso del argentino que siempre encontramos adonde vayamos. Siempre hay un argentino que no logra volver a su país. A mí me pareció que ese era el elemento argentino. Para volver a lo otro, lo que intenté que fuera novedoso, y esto sí que lo pensé un poco, fue la figura del detective. La figura inicial de Poe, Dupin, era como una especie de razonador “puramente” lógico. Puramente lo pongo entre comillas, porque cuando una va a los cuentos, una cosa es lo que la crítica dice y hace que trascienda, y otra cuando uno va al texto desnudo y se fija con cuidado. La idea era que Dupin casi no toca la materia. Pura lógica. No es tan así. En Los crímenes de la calle Morgue hace un reconocimiento del lugar y verifica que hay una ventana que tiene el cerrojo roto…

Asistente: Esos son los problemas que tenemos los profesores en el secundario al explicar la teoría…

GM: Claro. Después leen por sí mismos y a veces encuentran otra cosa. Por eso hay que tomar con cuidado las etiquetas teóricas, la teoría siempre tiende a estilizar. Pero digamos que pasa a la historia como el puro razonador, y hay algunos elementos de razonamiento lateral, por eso les gusta a los psicoanalistas “La carta robada”, etc. Después tenemos a Sherlock Holmes y la ciencia experimental, el tabaco, las huellas, el contacto con el hecho, que es una línea que ha seguido en la literatura policial, la del detective forense. Toda esa idea de que el cuerpo habla. Después está Poirot, que a mí me resulta interesante, a pesar de que a Agatha Christie la desacreditan de todas las maneras posibles. Yo siempre digo que a Truman Capote y a mí nos gusta Agatha Christie. (Risas). Poirot es el detective del desliz psicológico. ¿Qué hace Poirot? Va y habla con la gente, con los sirvientes, los agarra con la guardia baja, les habla de flores, de jardines, y espera que se deslice el acto fallido. Yo pensaba en cómo tenía que ser mi detective en esta época. Esa es una preocupación que me viene desde Acerca de Roderer. La recreación del Fausto. ¿Cómo sería el Fausto en esta época? ¿Cómo sería la búsqueda de conocimiento? ¿Cómo sería un detective? En nuestra época, ¿qué es lo distintivo? Está esta sensación de que uno llegó al límite de las teorías, de lo que se conoce como la forma final de las teorías. Eso está muy presente en los teoremas de Gödel. Y también en la idea de las crisis de los grandes relatos. Es como si al llegar al conocimiento de la teoría, se revelara a la vez la forma de impugnarla. Sabemos cómo funciona el razonamiento de una computadora. Entonces podemos encontrar una pregunta que la computadora no pueda responder. Damos un paso hacia atrás y creamos algo que la máquina no pueda distinguir como verdadero o falso. Y de hecho, lo que hace Seldom es crear una teoría que le agrade al detective. Ahí sí hay una conexión con “La muerte y la brújula”, porque Scharlach crea una especie de teoría a partir de un primer caso, para confundir al detective. En ese sentido, sí hay una idea similar. La idea era concebir un lógico que estudiara lo que yo llamo en la novela la estética del razonamiento. ¿Por qué creemos en las cosas que creemos? No solamente por el grado de verdad. Solamente a los matemáticos les interesa la verdad. La gente después vota por esto o por lo otro. (Risas). Hay algo en el orden de la estética. A la gente le gusta o prefiere creer tal o cual cosa. Mi papá siempre daba el ejemplo de las capas geológicas en las primeras ideas de Freud. Postular que el inconsciente es algo que está muy en lo profundo. Entonces hay que ponerse encima muchas horas de psicoanálisis y bucear y quizá lleve toda la vida llegar a esas capas internas. Es una idea agradable, porque da la sensación de que uno es muy profundo, ¿no? (Risas). Todo eso Lacan lo da vuelta, porque dice que no necesariamente hay lugar profundo, que podría cambiarse la metáfora geológica con una Cinta de Moebius, donde no hay adentro ni afuera. Lo que quiero decir es, cómo una idea que es una metáfora agradable, convincente, puede calar más allá de su carga de verdad. Y otro ejemplo que siempre doy es el de los primeros Padres de la Iglesia, donde el elemento diferencial, ideológico, fue la promesa de resurrección con nuestro cuerpo. Ya en la época de las sectas, en otras sectas más avanzadas, estaba la idea de que el retorno era solo espiritual. Pero es mucho más agradable pensar que lo que conocemos, lo que nos resulta familiar, nos va a acompañar de algún modo, y podemos resucitar en la carne y la sangre. Hay una línea de investigación que trabaja en eso de ver por qué triunfaron los padres de la Iglesia entre tantas sectas diferentes. Y la parte ideológica parece que tiene que ver con eso. Hay muchos ejemplos. Y voy a dar uno más, anticipo de mi próxima novela. No sé si recuerdan un cuento de Bradbury que se llama “El sonido de un trueno”, que es sobre una expedición en la que pisan una mariposa. Y al pisarla, cambia el futuro, y el presente. Van al pasado, pisan la mariposa y el presente se modificó y en vez de ganar el candidato demócrata gana… Trump, digamos. Está esa idea de que si uno pisa una mariposa puede desatarse un vendaval del otro lado del mundo. Pero en realidad, uno pisa todo el tiempo hormigas, abejorros, todo el tiempo está pisando cosas y no pasa nada. (Risas) La teoría de la mariposa convive con una cantidad de fenómenos, que tienen después suma cero. Pero una tiene un encanto que la otra no la tiene. Una es agradable estéticamente, es atractiva, se puede contar en un café. Hay una escena en la película Los crímenes de Oxford en la que se habla de esto. La otra es la dura realidad.

MM: Los Simpson hacen ese recorrido. Homero va con un garrote a ver qué pasa en el futuro.

GM: Hay que tener cuidado con los Simpson, porque muchas de las ideas que yo intento ellos ya las han tomado. (Risas). De hecho hay una que sí les robé, que es la de la serie esa, “Eme Corazón 8”, que me la contó un chico de siete años, y después me enteré de que había aparecido en los Simpson.

MM: ¿Alguna otra pregunta? Porque si no, hay un tema que me queda que lo mencionaste de pasada que es el cine. Dos preguntas. Una, que no pude encontrar en una entrevista entre Claudia Piñeiro y un escritor uruguayo, Hugo Burel. Hablan de que se está filmando La muerte lenta de Luciana B…

GM: Sí, se filmó, ya está terminada la película. Se estrenaría este año, con el título Siete muertes. En mayo la voy a ir a ver. Tengo que viajar y me dijeron que ya está lista.

MM: ¿Se hizo en España?

GM: Es una coproducción de España con México, que se filmó en República Dominicana, que tiene una licencia especial como la de San Luis, dinero para que promocionar la industria cinematográfica. Entonces no sé qué puede salir. (Risas). Por supuesto, es una ciudad subtropical, no va a ser Buenos Aires, ya vi fotos y se ven plantas por todos lados. Va a ser prácticamente una película de Botánica. No sé… los hongos venenosos allí ya son armas de destrucción masiva. Yo escribí el guión, así que tengo doble curiosidad por saber cómo habrá quedado. La dirigió Gerardo Herrero, un productor y director que es además un gran lector y llevó al cine muchísimas novelas españolas y latinoamericanas.

Asistente: ¿Vos no podés dar el último visto bueno?

GM: No. El corte final lo tiene el productor. Lo único que podés hacer es esto: te la tienen que mostrar antes de que se estrene. Si no te gustó lo que viste, podés pedir que la leyenda de tu participación sea: “Basada libremente en la obra de…”. Eso es lo único que podés pedir por contrato. No podés decir: “No me gustó. Así que todos estos millones de dólares que se gastaron hasta aquí…” (Risas). Gerardo Herrero tardó siete años en conseguir el dinero. Es un mártir. Nos hicimos amigos y realmente me consta que estuvo revolviendo debajo de las piedras. La película lo agarró con lo peor de la crisis en España, los dineros de financiación al cine se redujeron a la mitad. Hubo un desastre en España, con esa crisis que nosotros le anunciamos con la nuestra del 2001, cuando ellos se burlaban de nosotros porque no éramos un país serio ni teníamos el Pacto de la Moncloa.

Asistente: No, claro, cuando está hecho ya está. A lo que yo voy es a cuando vos preparás el guión, ver qué posibilidades hay de ver lo que van a hacer.

GM: Sé que Gerardo es bastante fiel a los guiones porque no le gusta improvisar demasiado. Es muy estricto. Pero una película es más que el guión. Hay algo de la sensibilidad del director, en la manera en que pone la cámara, en la atmósfera… Con el mismo guión dos directores pueden hacer películas distintas. El guión no es tan determinante en el cine.

Asistente: ¿No estás conforme con la experiencia de cuando a partir de un libro se hace la película?

GM: No siempre. Pero tengo una listita para no quedarme sin esperanzas de cosas que han salido bien. Por ejemplo, El bebé de Rosemary. La película es igual que la novela. El silencio de los inocentes. Los restos del día, la novela es extraordinaria y la película también. Blade Runner….

Asistente: Después de escuchar lo que puede pasar con tus historias cuando se las traslada al lenguaje cinematográfico, ¿qué te pasa cuando alguno de tus cuentos es narrado oralmente?

GM: Ahí tengo otro tema. (Murmullos) ¿Quieren que diga la verdad o lo que quieren escuchar? (Risas).

Asistente: La reformulo… ¿los narradores que tienen autorización te muestran su versión?

GM: No, yo los dejo. No les voy a decir que no... Algunos me piden autorización, otros lo hacen y después me envían el video… Hay un punto, yo tengo una experiencia extraordinaria de lectura de mis cuentos por actores. Me acuerdo de que Onofre Lovero leyó “Infierno grande” una vez y para mí fue maravilloso. Como si escalara otra dimensión. No es que descreo de la posibilidad de incorporar desde la voz, las pausas… Creo que sí se puede… Perdonen. (Risas). Hay otra variante, que es la que no me gusta, que es la de tomar el cuento y decir algunas cosas más o menos. Algunas líneas se pierden, algunas otras se enfatizan, otras se subrayan desde lo corporal y no desde lo literario… En esa parte, en general, no tuve buenas experiencias. A mí, como autor del cuento, no me gustó. Te lo voy a decir de otra manera. Una vez quisieron hacer el cuento “Infierno grande” como el guión de una película. Entonces, trataban de extender todo lo que tenía que ver con el fútbol. Y se convirtió en una película casi de fútbol. Es muy difícil encontrar la misma sintonía si no se respetan las líneas del cuento. Si alguien lo aprendió de memoria, y lo dice de memoria con el texto tal como es, me parece bien. Si va a sacar cosas, tengo más dudas. No sé… Por ahí acá son todos narradores… (Risas).

Asistente: Pero eso también pasa con el lenguaje cinematográfico.

GM: Por eso me estuve quejando también. No es tan fácil. Las traducciones también son un problema. ¿Qué me pasa con las traducciones al inglés, que es el único idioma que manejo? Muchas veces ponen el concepto, porque lo entienden. Lo ponen de la manera más llana y directa posible, como si lo que importara fuera el concepto. Y sin embargo, uno tiene ese concepto, pero encontró una manera de escribirlo, que es indirecta, en una cantidad de situaciones. Para evitar el lugar común… Estaba pensando la otra vez, por ejemplo, en una canción de Serrat que decía: “toma el camino del pueblo hebreo”. Le está diciendo a la gente que se vaya de ese pueblo. Entre “Tomátelas del pueblo”, y “Toma el camino del pueblo hebreo” hay una infinidad de matices. Eso lo podés traducir de un montón de maneras diferentes, pero en la traducción tenés que mantener ese nivel de metáfora, de sutileza. Eso es muy difícil de conseguir en traducciones.

MM: Bueno, vamos terminando. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Tenemos tres tercios, traductores, narradores y cineastas… (Risas).

GM: ¿Hay salida lateral? (Risas).

Franco Vaccarini: Ya que nombraste a Philip Dick y a Bradbury, me interesa saber qué pensás de la inteligencia artificial, de la robotización. Si eso te interesa en algún aspecto, como lector o como autor.

GM: Me interesa mucho la serie Black Mirror que es exactamente eso. A lo que ya está en ciernes, un paso más. Los efectos posibles de esto que ya está a la vista. La otra vez vi un capítulo que era exactamente eso: con toda la información que uno vuelca en Internet, se puede impostar una persona que hable como uno, diga los mismos chistes… Y la idea es muy convincente.

Franco Vaccarini: Hay una película que se llama Ex machina, excelente, que no se estrenó en Argentina pero está en Netflix, sobre la posibilidad de crear conciencia, que es lo que más nos fascina de la inteligencia artificial.

GM: El tema de la conciencia fíjate que también es muy discutido. Hasta qué punto existe la conciencia, si se puede simular. Pero se puede crear algo que sea indistinguible para los demás, de una persona. La parte que quedaría por fuera sería que ese robot tuviera conciencia de sí mismo. No está definido del todo qué es la conciencia. Pero en cuanto a las relaciones, podría haber una comunidad de robots que mantuviera el mismo tipo de relaciones que los humanos. Al fin y al cabo uno tampoco sabe qué piensa el otro. Sí, todo ese tema me interesa mucho, de hecho tengo un artículo sobre eso, “El experimento de la conciencia”, y otro sobre el experimento de la habitación china de John Searle, que es sobre estos temas. El punto de vista literario, está un poco sobre pisado. Pero cuando lo resuelven bien es muy interesante.

MM: ¿Y en qué proyecto literario estás?

GM: Estoy escribiendo una novela que es como una nueva aventura de Crímenes imperceptibles, los mismos personajes, transcurre un año después. Otro caso de tipo policial, vinculado con otras cuestiones teóricas. Así que es más o menos el mismo mundo.

MM: ¿En Oxford también?

GM: ¿Transcurre también en Oxford?

Asistente: Hay que pensar que sea bien para el secundario con el tema sexo y todo eso. (Risas).

GM: No, no. Lamentablemente, ya desde el tema va a estar prohibido para menores. (Risas).

MM: Una buena noticia para los que nos gustó mucho Crímenes imperceptibles. ¿Ya tiene título?

GM: No puedo decir el título. Es parte importante del asunto.

MM: Bueno, lo despedimos a Guillermo con un aplauso enorme. Muchas gracias. (Aplausos).

GM: Mucha gracias a ustedes.

http://bibliotecasparaarmar.blogspot....

Published on May 15, 2017 05:51

Entrevista en "Literatura sin fronteras" con Mario Méndez (primera parte), mayo 2017

Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962, el 29 de julio. Es escritor, y además matemático. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires. Se crió en Bahía Blanca, donde terminó la secundaria. Y allá inició estudios en la Universidad Nacional del Sur. Es Licenciado en Matemáticas por esta Universidad, y gracias a una beca de la Fundación Antorchas, obtenida en 1999, residió dos meses en un centro de arte de Canadá. Otras becas le brindarían residencias en las colonias de artistas Mac Dowell y en la Universidad de Iowa. Y dos años más tarde tuvo una residencia en el castillo Civitella Rainieri, en Italia. Experiencias que no son menores porque las retomás en algunas de tus obras.Como bien sabemos acá, nosotros nos dedicamos, y fundamentalmente acá, en La Nube, a la literatura infantil y juvenil, y nos hemos arriesgado a invitar a autores que no se caracterizan por esa trayectoria y sin embargo han sido tomados por los lectores jóvenes.

Guillermo Martínez: Esperemos que no les den Yo también tuve una novia bisexual…

MM: No, ese no, perdé cuidado que hay una fuerte censura escolar, que impediría queYo también tuve una novia bisexual anduviera por los colegios. El que más recorrido tiene entre los jóvenes, creo yo, es Acerca de Roderer. Incluso está esta edición de Planeta con Guía de Lectura. ¿Qué opinás vos de la literatura destinada a los jóvenes? ¿Existe la literatura juvenil? Y qué opinás de este enfoque, con guías de lectura, con guías didácticas.

Leer la nota completa

Published on May 15, 2017 05:50

May 12, 2017

Entrevista para espectador.com (Uruguay)

Programa El Guardián de los Libros, Fernando Medina.

En su columna, Fernando Medina presentó al narrador, ensayista y matemático argentino Guillermo Martínez, con quien conversó en Buenos Aires para Suena Tremendo.

Para escuchar la entrevista ingresar al siguiente link:

http://www.espectador.com/cultura/351390/guillermo-martinez-en-el-guardian-de-los-libros

Guillermo Martínez, que nació en Bahía Blanca en 1962, y que se doctoró en matemática por la universidad de Oxford, es, por sus lecturas, por su amplia capacidad de invención, por la audacia de sus reflexiones, esencialmente un hombre de letras.

Sus inicios literarios corresponden a la infancia, a concursos de cuentos organizados por su padre, el también escritor Julio G. Martínez. Culminó su primer volumen de cuentos a los 19 años; alcanzó el ápice de su notoriedad en el mundo literario, con la publicación, en 2003, de su magistral novela policial Crímenes imperceptibles, ganadora del Premio Planeta y llevada al cine por Álex de la Iglesia, bajo el título Los crímenes de Oxford. Con Una felicidad repulsiva, su último volumen de cuentos, obtuvo el prestigioso Premio Hispanoamericano del Cuento Gabriel García Márquez. Borges y la matemática, La fórmula de la inmortalidad y La razón literaria reúnen los ensayos y polémicas de este singular escritor, al que la ciencia le ha dado, según el columnista, una extraordinaria lucidez crítica, difícil de encontrar en otros escritores.

Fernando Medina comentó cuatro grandes cuestiones literarias que surgen de sus invenciones y reflexiones: series lógicas, novelas de crímenes en serie y consecuencias extra-literarias; Borges y la matemática; el hedonismo en lectura y la importante cuestión de la originalidad en literatura, acerca de la que Guillermo Martínez ha escrito, en su último volumen de ensayos, La razón literaria: “es la característica que más valoro de un texto: la originalidad de imaginación. Es decir, la facultad de un texto de revelarnos algo del mundo que no sabíamos, de alzar otro mundo en el mundo, de darnos una nueva forma de ver y de percibir, de hacernos parte de algo que no hubiéramos podido aprehender con ninguna de nuestras otras facultades intelectuales, algo que existe y convence y se sostiene sutilmente suspendido en el aire por imperio de conexiones que no son puramente lógicas ni culturales, en ese acto de ilusionismo antiguo y siempre renovado, de asombro consentido, que todavía ocurre algunas veces cuando abrimos un libro”.

En su columna, Fernando Medina presentó al narrador, ensayista y matemático argentino Guillermo Martínez, con quien conversó en Buenos Aires para Suena Tremendo.

Para escuchar la entrevista ingresar al siguiente link:

http://www.espectador.com/cultura/351390/guillermo-martinez-en-el-guardian-de-los-libros

Guillermo Martínez, que nació en Bahía Blanca en 1962, y que se doctoró en matemática por la universidad de Oxford, es, por sus lecturas, por su amplia capacidad de invención, por la audacia de sus reflexiones, esencialmente un hombre de letras.

Sus inicios literarios corresponden a la infancia, a concursos de cuentos organizados por su padre, el también escritor Julio G. Martínez. Culminó su primer volumen de cuentos a los 19 años; alcanzó el ápice de su notoriedad en el mundo literario, con la publicación, en 2003, de su magistral novela policial Crímenes imperceptibles, ganadora del Premio Planeta y llevada al cine por Álex de la Iglesia, bajo el título Los crímenes de Oxford. Con Una felicidad repulsiva, su último volumen de cuentos, obtuvo el prestigioso Premio Hispanoamericano del Cuento Gabriel García Márquez. Borges y la matemática, La fórmula de la inmortalidad y La razón literaria reúnen los ensayos y polémicas de este singular escritor, al que la ciencia le ha dado, según el columnista, una extraordinaria lucidez crítica, difícil de encontrar en otros escritores.

Fernando Medina comentó cuatro grandes cuestiones literarias que surgen de sus invenciones y reflexiones: series lógicas, novelas de crímenes en serie y consecuencias extra-literarias; Borges y la matemática; el hedonismo en lectura y la importante cuestión de la originalidad en literatura, acerca de la que Guillermo Martínez ha escrito, en su último volumen de ensayos, La razón literaria: “es la característica que más valoro de un texto: la originalidad de imaginación. Es decir, la facultad de un texto de revelarnos algo del mundo que no sabíamos, de alzar otro mundo en el mundo, de darnos una nueva forma de ver y de percibir, de hacernos parte de algo que no hubiéramos podido aprehender con ninguna de nuestras otras facultades intelectuales, algo que existe y convence y se sostiene sutilmente suspendido en el aire por imperio de conexiones que no son puramente lógicas ni culturales, en ese acto de ilusionismo antiguo y siempre renovado, de asombro consentido, que todavía ocurre algunas veces cuando abrimos un libro”.

Published on May 12, 2017 06:46

May 4, 2017

Abelardo Castillo (1935-2017): Homenaje en la TV Pública

Primera parteSegunda parte

Tercera parte

Cuarta parte

Tercera parte

Cuarta parte

Published on May 04, 2017 05:15

May 3, 2017

Sobre Abelardo Castillo

Publicado en La Nación con el título “Con ética, compromiso y vida intelectual insobornable”, 3 de mayo de 2017.

Su nombre lo escuché por primera vez en mi casa paterna en Bahía Blanca. Mis padres recibían El escarabajo de oro, que él dirigía con Liliana Heker durante la época de la dictadura de Onganía. Siempre recuerdo el epígrafe, una frase de Nietzsche que me resultaba enigmática e impresionante: “Di tu palabra y rómpete”. A través de esa revista me asomé a temas que tenían que ver con la militancia política, con el compromiso intelectual, y los dilemas del existencialismo. Algo interesante de la figura de Abelardo: a pesar de que tenía un pensamiento muy claro de izquierda marxista, no creía obligatorio que esto se reflejara en su obra de ficción. Ha escrito por ejemplo literatura fantástica a lo largo de toda su obra, y hay también un sello característico de su formación religiosa en manos de los jesuitas. Lo conocí personalmente mucho después, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, en alguna reunión de las que se organizaban en la casa de Liliana Heker. Para esa época yo había leído sus libros de cuentos: Las otras puertas, Cuentos crueles y para mí era ya también un maestro literario en el más jamesiano de los sentidos. Me acuerdo de haberlo visitado una vez en su casa de la avenida Pueyrredón, antes de la publicación de una antología en la que él había seleccionado uno de mis cuentos. Ese día tuve un vistazo del sancta sanctorum que era su estudio. Tenía en la máquina de escribir una página de Crónica de un iniciado, la novela larga, misteriosa, siempre inacabada, que parecía ya parte de un mito, y me señaló, sobre esa página, algo sobre la velocidad y la puntuación. La puntuación como manera de dar, o restar, velocidad a las frases. Años más tarde tomé algo de esta visita y de cierta forma estentórea de sarcasmos que tenía Abelardo entre sus discípulos para mi novela La mujer del maestro. Finalmente, y contra todo escepticismo, apareció publicada Crónica de un iniciado, que yo leí en estado de admiración absoluta, pero que en su momento no tuvo la repercusión que merecía. Es una novela que sintetiza una cantidad de temas y corrientes narrativas en una recreación del mito fáustico. En Abelardo hay una vertiente religiosa o mística muy nítida que aquí también se pone en escena, y que es parte de una tradición argentina, de Marechal y de Arlt vía Dostoyevski, también de Sabato. Pero cuando aparece esta novela, esa clase de “grandes temas” estaban siendo dejados de lado, puestos en duda, y a veces hasta tomados en sorna, por las corrientes del postmodernismo y por otros modos de valorar la literatura que se consideraban como más novedosos o atractivos. En cuanto a su escritura, hay una recurrencia, quizá derivada del humor de contrastes de Marechal y Cortázar, que él también hizo propio: tratar un tema serio, “alto”, y encontrar inmediatamente un matiz, una variante irónica, para bajarlo. Él encuentra siempre estos “descensos” a través de lo coloquial. Cuando hablaba de sí mismo, se consideraba sobre todo cuentista y tiene, dentro de una obra vasta y compleja, cuentos inolvidables, como “Patrón”. Hay una lección muy famosa sobre ese cuento: él necesitaba insertar algo del habla campera, pero no quería que todo el cuento se contaminara de una manera grotesca con palabras deformadas. Decidió entonces hacer una primera contracción al principio del cuento: “tas preñada” (en vez de “estás preñada”) y un “usté” en vez de “usted” y eso fue todo, pero alcanza para que uno siga escuchando a los personajes dentro de ese registro a lo largo de toda la historia. Otros cuentos emblemáticos que vienen de inmediato a la memoria son “La madre de Ernesto”, “Hernán”, “Conejo”, “La cuestión de la dama en el Max Lange”.

Volver a Artículos

Su nombre lo escuché por primera vez en mi casa paterna en Bahía Blanca. Mis padres recibían El escarabajo de oro, que él dirigía con Liliana Heker durante la época de la dictadura de Onganía. Siempre recuerdo el epígrafe, una frase de Nietzsche que me resultaba enigmática e impresionante: “Di tu palabra y rómpete”. A través de esa revista me asomé a temas que tenían que ver con la militancia política, con el compromiso intelectual, y los dilemas del existencialismo. Algo interesante de la figura de Abelardo: a pesar de que tenía un pensamiento muy claro de izquierda marxista, no creía obligatorio que esto se reflejara en su obra de ficción. Ha escrito por ejemplo literatura fantástica a lo largo de toda su obra, y hay también un sello característico de su formación religiosa en manos de los jesuitas. Lo conocí personalmente mucho después, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, en alguna reunión de las que se organizaban en la casa de Liliana Heker. Para esa época yo había leído sus libros de cuentos: Las otras puertas, Cuentos crueles y para mí era ya también un maestro literario en el más jamesiano de los sentidos. Me acuerdo de haberlo visitado una vez en su casa de la avenida Pueyrredón, antes de la publicación de una antología en la que él había seleccionado uno de mis cuentos. Ese día tuve un vistazo del sancta sanctorum que era su estudio. Tenía en la máquina de escribir una página de Crónica de un iniciado, la novela larga, misteriosa, siempre inacabada, que parecía ya parte de un mito, y me señaló, sobre esa página, algo sobre la velocidad y la puntuación. La puntuación como manera de dar, o restar, velocidad a las frases. Años más tarde tomé algo de esta visita y de cierta forma estentórea de sarcasmos que tenía Abelardo entre sus discípulos para mi novela La mujer del maestro. Finalmente, y contra todo escepticismo, apareció publicada Crónica de un iniciado, que yo leí en estado de admiración absoluta, pero que en su momento no tuvo la repercusión que merecía. Es una novela que sintetiza una cantidad de temas y corrientes narrativas en una recreación del mito fáustico. En Abelardo hay una vertiente religiosa o mística muy nítida que aquí también se pone en escena, y que es parte de una tradición argentina, de Marechal y de Arlt vía Dostoyevski, también de Sabato. Pero cuando aparece esta novela, esa clase de “grandes temas” estaban siendo dejados de lado, puestos en duda, y a veces hasta tomados en sorna, por las corrientes del postmodernismo y por otros modos de valorar la literatura que se consideraban como más novedosos o atractivos. En cuanto a su escritura, hay una recurrencia, quizá derivada del humor de contrastes de Marechal y Cortázar, que él también hizo propio: tratar un tema serio, “alto”, y encontrar inmediatamente un matiz, una variante irónica, para bajarlo. Él encuentra siempre estos “descensos” a través de lo coloquial. Cuando hablaba de sí mismo, se consideraba sobre todo cuentista y tiene, dentro de una obra vasta y compleja, cuentos inolvidables, como “Patrón”. Hay una lección muy famosa sobre ese cuento: él necesitaba insertar algo del habla campera, pero no quería que todo el cuento se contaminara de una manera grotesca con palabras deformadas. Decidió entonces hacer una primera contracción al principio del cuento: “tas preñada” (en vez de “estás preñada”) y un “usté” en vez de “usted” y eso fue todo, pero alcanza para que uno siga escuchando a los personajes dentro de ese registro a lo largo de toda la historia. Otros cuentos emblemáticos que vienen de inmediato a la memoria son “La madre de Ernesto”, “Hernán”, “Conejo”, “La cuestión de la dama en el Max Lange”.

Volver a Artículos

Published on May 03, 2017 05:22

April 25, 2017

Actividades en la Feria del Libro, abril-mayo 2017

Sábado 29 de abril18:00 hs“Palabra Viva”

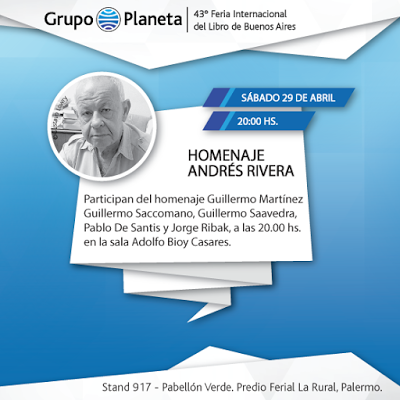

Sábado 29 de abril20 hsHomenaje a Andrés RiveraSala Adolfo Bioy Casares

Lunes 8 de mayo 18:30 hs"Cruce de Caminos"

Jueves 11 de mayo18:30 hsEshkol Nevo

Sábado 29 de abril20 hsHomenaje a Andrés RiveraSala Adolfo Bioy Casares

Lunes 8 de mayo 18:30 hs"Cruce de Caminos"

Jueves 11 de mayo18:30 hsEshkol Nevo

Published on April 25, 2017 06:06

April 24, 2017

29/4:Feria del Libro - Homenaje a Andrés Rivera

Published on April 24, 2017 05:52

April 18, 2017

Charla en La Nube, 24 de abril

Charla conducida por Mario Méndez en la Biblioteca La Nube (Jorge Newbery 3537), lunes 24, 18 hs.

[image error] https://www.pagina12.com.ar/32270-autores-que-no-preguntan-la-edad

[image error] https://www.pagina12.com.ar/32270-autores-que-no-preguntan-la-edad

Published on April 18, 2017 05:45

April 3, 2017

Lunes 24 de abril: Literatura sin fronteras

Published on April 03, 2017 08:22

Polémica con intelectuales, 50 minutos, La Nación+, marzo 2017

Los escritores Martín Kohan, Guillermo Martínez y Marcelo Larraquy estuvieron en 50 minutos y se cruzaron con Darío Lopérfido.

Ver video

Ver video

Ver video

Ver video

Published on April 03, 2017 06:28

Guillermo Martínez's Blog

- Guillermo Martínez's profile

- 286 followers

Guillermo Martínez isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.