Guillermo Martínez's Blog, page 2

November 27, 2019

Gombrowicz como escritor del policial filos��fico

Gombrowicz como escritor delpolicial filos��fico GuillermoMart��nez(Transcripci��neditada de la ponencia ���Gombrowicz como escritor del policial filos��fico��� en elSegundo Congreso Internacional Witold Gombrowicz, Buenos Aires, agosto 2019).

Me propongo se��alar en dos textos deGombrowicz -el cuento Crimen premeditado yla novela Cosmos- una idea que creomuy original dentro del campo del relato policial: en vez de un crimen queantecede l��gicamente a su investigaci��n, como es lo habitual y razonable, hay enestos dos textos una investigaci��n en el vac��o, una hilaci��n puramenteabstracta, que logra generar por s�� mismael crimen. A diferencia del policial cl��sico, en que hay un cad��ver, y porlo tanto hubo un crimen, la innovaci��n de Gombrowicz -y el elemento de absurdoy paradoja en los dos casos- es que la propia investigaci��n, por insistencia,por persuasi��n, crea, produce, elcad��ver. Por eso lo llamo el policial filos��fico: en Gombrowicz siempre est�� laidea de que la exacerbaci��n, el detenimiento en la observaci��n, finalmenteengendra algo que va de la ficci��n a la realidad. Mostrar�� esto siguiendo sobretodo las l��neas de Crimen premeditado;en Cosmos la misma forma deconstrucci��n simplemente se expande al territorio m��s extenso de la novela.

Recordemos que en Crimen premeditado, al principio del relato, un juez de instrucci��nrecibe un telegrama de un amigo que teme ser asesinado. El juez se apura a tomarun carruaje que lo lleva hasta la casa y al llegar, a la ma��ana siguiente, elamigo en efecto est�� muerto, tendido en su cama, pero ���contra la l��gica delrelato policial- muri�� de muerte natural, de un prosaico ataque card��aco. Sinembargo, el juez nota que hay algo extra��o en la familia. Aqu�� aparece uno delos temas predilectos de Gombrowicz, que es c��mo la interrelaci��n de lospersonajes genera cambios en las conductas y personalidades. El juez deinstrucci��n, que llega en principio como un amigo, recibe un tratamiento fr��ode la familia, se empieza a incomodar, se siente despreciado. Esto lo lleva auna actitud de tipo teatral, a exagerar su conducta, a enfatizar su investidurade juez de instrucci��n. Y entonces, como juez de instrucci��n, empieza a desearque esa muerte natural se convierta en crimen. ���Desde que llegu�� todo lo quehago resulta falso y pretencioso como la representaci��n de un actor mediocre���, sedice, y luego: ���como si una vez lanzado a aquel juego fuese incapaz de volver ami estado natural���.

Entonces, en ese estado de perturbaci��n, en que se sienteamenazado, atacado, puesto en rid��culo, aparece el germen de la idea de la construcci��n del crimen: ���Despu��s detodo, soy un juez de instrucci��n y aqu�� hay un cad��ver, y la idea de cad��verparece evocar algunas veces, no siempre inocentemente, la de juez deinstrucci��n���. A partir de aqu�� se posesiona, extrema su rol de juez y empieza esterecorrido en que la investigaci��n genera el crimen. ���Ech�� mano de toda miagudeza y comenc�� a establecer la cadena de hechos, a construir silogismos, aseguir los hilos y a buscar pruebas���. Todo en el vac��o, porque el cuerpo sobrela cama, el cad��ver, no tiene absolutamente ning��n signo de violencia. Esto eslo que transtorna al juez, la blancura delcuello, ��l necesitar��a que hubiera alg��n indicio, una m��nima evidenciamaterial, huellas digitales alrededor del cuello. Pero el cad��ver es un objetoinanimado, luchar contra ��l es como ���luchar contra una silla���. Entonces, porm��s que ��l imagine teor��as y encuentre los motivos y trate de escarbar entrelos familiares los m��viles de un posible crimen, el hecho obstinado es quesolamente hay un cad��ver que dir�� de s�� mismo en la autopsia: muerte natural.Esta es la nota persistente de absurdo y oscura comicidad a lo largo delcuento. Y aqu�� tambi��n hay algo de parodia al relato policial, porque el ��nico detallecurioso y extra��o que aparece en el cuarto es una cucaracha muerta. Est�� lainsinuaci��n de que esa cucaracha ser�� significativa en alg��n sentido, de lamisma manera que en las novelas policiales siempre hay alg��n detalle,aparentemente discordante, que tiende un puente imprevisto hacia la verdad. Elabsurdo de toda la situaci��n se declara expl��citamente y se reconoce casi comouna premisa: ���era una certidumbre f��sica y m��dica, un hecho; nadie lo hab��aasesinado, por la sencilla raz��n de que no hab��a sido asesinado. Me sent��demasiado rid��culo, demasiado irritado, y hab��a ido ya demasiado lejos���.

Peroentonces, como siempre sucede en sus obras, Gombrowicz va todav��a m��s lejos; del mismo modo que en el relato El banquete la huida se transforma en acometida, y todo se transformaen su opuesto, tambi��n aqu�� el juez huye hacia adelante. El asesinato,-reflexiona- ���es algo que se produce intelectualmente; tiene, pues, que ser concebidopor alguien��� y aqu��, en este ���alguien���, ocurre el desplazamiento: nonecesariamente el crimen debe ser concebido por el asesino, sino ���por alguien���:ese alguien ���decide- ser�� ��l. Y ya se encargar�� despu��s de que uno de lafamilia, cualquiera, se declare culpable, porque ���el crimen por excelencia noera un hecho f��sico sino psicol��gico���; ���los as�� llamados indicios noconstituyen sino detalles secundarios, nada, apenas un ap��ndice del crimenreal, una formalidad m��dica y judicial, una deferencia del criminal para conlas autoridades, y nada m��s. El crimen real lo comete siempre el esp��ritu���.

Y a��n as�� la dificultad sigue siendo elcuello. ���Por m��s exacerbadas que estuviesen mi imaginaci��n y mi l��gica, elcuello segu��a siendo el cuello y la blancura, la blancura, con la mudaobstinaci��n de los objetos inanimados���. Sin rendirse, el juez contin��arealizando su trabajo absurdo, entrevista a cada uno de los miembros de lafamilia por separado, y logra identificar al que tendr��a m��s motivospsicol��gicos para cometer el crimen. Esel hijo. Se dedica entonces a convenceral hijo de que en realidad s�� quer��a asesinar al padre, convierte su amor porel padre en odio, lo fuerza psicol��gicamente a declararse culpable y luego sesienta, escondido en el guardarropas de la habitaci��n, a esperar el desenlacede su obra. ���Tal vez la verdad pudiera encontrar por sus propios medios, comoel petr��leo, el camino hasta la superficie���.

Hay una frase todav��a m��s clara donde se condensay se termina de expresar esta idea del pasaje del esfuerzo mental al hecho f��sico: ���confiabaen que mi obstinaci��n y perseverancia ser��an recompensadas [���] y que al llegar [lasituaci��n] al punto m��ximo, se resolviese de alguna manera y diera nacimiento aalgo, algo ya no en el reino de laficci��n, sino en el reino real��� (subrayado nuestro).

Efectivamente, al cabo de cierto tiempo, seescuchan pasos en la habitaci��n, son los pasos del hijo que entra. Y cuando elhijo se retira est��n marcadas en el cuello las huellas digitales de sus diezdedos. ��se es el ��nico elemento de realidad, el dato f��sico, que el jueznecesita para condenarlo por asesinato.

Creoque aqu�� ya est��n en germen todas las ideas que van a dar lugar a la que espara m�� la novela m��s interesante de Gombrowicz: Cosmos. Pero sobre Cosmosvoy a citar simplemente un par de apuntes que aparecen en el Diario y que Sergio Pitol rescata en eltexto de introducci��n a novela. Apuntede 1962: �����Qu�� es una novela policial? Un intento de organizar el caos, por esoen Cosmos, que me gusta llamar unanovela sobre la formaci��n de la realidad, ser�� una especie de novela policial���.

Vale lapena detenerse en esa definici��n sencilla y magn��fica que Gombrowicz suelta alpasar sobre la novela policial: ���un intento de organizar el caos���. Aunque en Cosmos, m��s que organizar el caos de loexistente, lo que aparece es el intento de forzar por ��nfasis, por insistencia,algo nuevo, y todav��a no existente en esecaos. Enhebrar un orden, un patr��n, cuyo t��rmino final ser�� forzado a existir por los anteriores. Laintensificaci��n, la insistencia, da lugar de nuevo a la muerte.

El patr��nempieza con un palito colgado de una rama, y luego prosigue con unas ciertasl��neas que se prolongan en un techo y a continuaci��n un gorri��n colgado a unhilo, y ese orden, esa repetici��n, esa secuencia, va formando la idea y lascondiciones de posibilidad para que finalmente aparezca un cad��ver colgado. Yen esta novela, otra vez, como en Crimenpremeditado, mientras avanza esa investigaci��n en la nada que pareceabsurda, los dos protagonistas, sobre todo el narrador, van generando ciertaexacerbaci��n de las relaciones entre los miembros de la familia donde se est��nhospedando que desembocar�� en los motivos suficientes de la muerte. Lainvestigaci��n vuelve a invertir el orden cl��sico del relato policial: no soloantecede a la muerte sino que la provoca.

Haciael final de los apuntes sobre Cosmosdice Gombrowicz: ���He aqu�� como un fen��meno se convierte en una obsesi��n���. El ejemploque da es la observaci��n casual de un objeto, por ejemplo, un cenicero. Si uno lo mira entre otrosobjetos y lo pasa por alto, si lo ve pero apenas lo registra, todo parece irbien; pero apenas uno se detiene por segunda vez en el cenicero, o por uninstante de m��s, el cenicero empieza a crear una especie de campo, unaatracci��n gravitatoria, en la que uno no puede dejar de pensar por qu�� se qued��mirando el cenicero. El cenicero se convierte en una fuente propia de sentido. �����Ser��que la realidad es, en esencia, obsesiva?��� prosigue Gombrowicz. ���Dado quenosotros construimos nuestros mundos por asociaci��n de fen��menos, no mesorprender��a que en el principio de los tiempos haya habido una asociaci��ngratuita y repetida que fijara una direcci��n dentro del caos, instaurando unorden���. Esto es lo que pone en escena narrativamente Gombrowicz, la instauraci��npor obsesi��n de un patr��n, de un orden, que desemboca en un asesinato.

Para elfinal dejo una asociaci��n que me parece tambi��n interesante entre estos dosrelatos de Gombrowicz y una novela de una escritora que es casi fundadora delg��nero policial de intriga, aunque nunca fue muy afortunada para la recepci��ncr��tica. Me refiero a Agatha Christie. Digo siempre que hay pocos escritoresque admiran abiertamente a Agatha Christie; uno es Truman Capote y aqu�� en Argentina Pablo de Santis y yo. Perobien, se la reconozca o no, Agatha Christie fue la primera que despleg�� lagram��tica o la combinatoria del relato policial en todas las variantesposibles: la novela en que todos los sospechosos son v��ctimas; la novela en quetodos los sospechosos son culpables; el crimen en que el culpable es elpolic��a; el crimen en que el culpable es el narrador; etc. Gombrowicz, comointent�� argumentar, logra la dif��cil haza��a de ampliar esa clasificaci��n, condos relatos policiales en que no hay en principio asesinado ni asesino.

La conexi��n que quiero se��alar est�� en unanovela que se llama Tel��n, la ��ltimanovela de Agatha Christie en que aparece su detective m��s famoso, H��rcules Poirot.En esta novela, aparecida en 1975, el asesino es un caso extremo de sutileza, no usa armas ni matapor s�� mismo, sino que se dedica simplemente a exacerbar las peque��ascontradicciones entre los personajes de una familia o de un peque��o entorno cerrado.Es alguien que tiene la habilidad de detectar cu��les son las rencillas, lasfricciones, los peque��os problemas cotidianos que puede haber en un matrimonio,entre padre e hija, entre hermanos o amigos. Y lo ��nico que hace es, digamos, soplaresas chispas, echar le��a al fuego, y sentarse a esperar, hasta que en alg��nmomento se desencadena un asesinato. Ese manipulador sigiloso y siniestro puedeverse como un sucesor imprevisto del juez de instrucci��n en Crimen premeditado y del narrador de Gombrowicz en Cosmos, cada uno a su modo demiurgossecretos de un crimen por venir.

Bibliograf��aChristie,Agatha; Tel��n, Molinos, 1975. ISBN:84-272-0297-0.Gombrowicz,Witold; Bakakai, Tusquets, 2000.ISBN: 84-7223-087-2.Gombrowicz,Witold; Cosmos, Seix Barral, 1982.ISBN: 84-322-0418-8.

Published on November 27, 2019 06:03

Gombrowicz como escritor del policial filosófico

Gombrowicz como escritor del policial filosófico Guillermo Martínez(Transcripción editada de la ponencia “Gombrowicz como escritor del policial filosófico” en el Segundo Congreso Internacional Witold Gombrowicz, Buenos Aires, agosto 2019).

Me propongo señalar en dos textos de Gombrowicz -el cuento Crimen premeditado y la novela Cosmos- una idea que creo muy original dentro del campo del relato policial: en vez de un crimen que antecede lógicamente a su investigación, como es lo habitual y razonable, hay en estos dos textos una investigación en el vacío, una hilación puramente abstracta, que logra generar por sí misma el crimen. A diferencia del policial clásico, en que hay un cadáver, y por lo tanto hubo un crimen, la innovación de Gombrowicz -y el elemento de absurdo y paradoja en los dos casos- es que la propia investigación, por insistencia, por persuasión, crea, produce, el cadáver. Por eso lo llamo el policial filosófico: en Gombrowicz siempre está la idea de que la exacerbación, el detenimiento en la observación, finalmente engendra algo que va de la ficción a la realidad. Mostraré esto siguiendo sobre todo las líneas de Crimen premeditado; en Cosmos la misma forma de construcción simplemente se expande al territorio más extenso de la novela.

Entonces, en ese estado de perturbación, en que se siente amenazado, atacado, puesto en ridículo, aparece el germen de la idea de la construcción del crimen: “Después de todo, soy un juez de instrucción y aquí hay un cadáver, y la idea de cadáver parece evocar algunas veces, no siempre inocentemente, la de juez de instrucción”. A partir de aquí se posesiona, extrema su rol de juez y empieza este recorrido en que la investigación genera el crimen. “Eché mano de toda mi agudeza y comencé a establecer la cadena de hechos, a construir silogismos, a seguir los hilos y a buscar pruebas”. Todo en el vacío, porque el cuerpo sobre la cama, el cadáver, no tiene absolutamente ningún signo de violencia. Esto es lo que transtorna al juez, la blancura del cuello, él necesitaría que hubiera algún indicio, una mínima evidencia material, huellas digitales alrededor del cuello. Pero el cadáver es un objeto inanimado, luchar contra él es como “luchar contra una silla”. Entonces, por más que él imagine teorías y encuentre los motivos y trate de escarbar entre los familiares los móviles de un posible crimen, el hecho obstinado es que solamente hay un cadáver que dirá de sí mismo en la autopsia: muerte natural. Esta es la nota persistente de absurdo y oscura comicidad a lo largo del cuento. Y aquí también hay algo de parodia al relato policial, porque el único detalle curioso y extraño que aparece en el cuarto es una cucaracha muerta. Está la insinuación de que esa cucaracha será significativa en algún sentido, de la misma manera que en las novelas policiales siempre hay algún detalle, aparentemente discordante, que tiende un puente imprevisto hacia la verdad. El absurdo de toda la situación se declara explícitamente y se reconoce casi como una premisa: “era una certidumbre física y médica, un hecho; nadie lo había asesinado, por la sencilla razón de que no había sido asesinado. Me sentí demasiado ridículo, demasiado irritado, y había ido ya demasiado lejos”.

Pero entonces, como siempre sucede en sus obras, Gombrowicz va todavía más lejos; del mismo modo que en el relato El banquete la huida se transforma en acometida, y todo se transforma en su opuesto, también aquí el juez huye hacia adelante. El asesinato, -reflexiona- “es algo que se produce intelectualmente; tiene, pues, que ser concebido por alguien” y aquí, en este “alguien”, ocurre el desplazamiento: no necesariamente el crimen debe ser concebido por el asesino, sino “por alguien”: ese alguien –decide- será él. Y ya se encargará después de que uno de la familia, cualquiera, se declare culpable, porque “el crimen por excelencia no era un hecho físico sino psicológico”; “los así llamados indicios no constituyen sino detalles secundarios, nada, apenas un apéndice del crimen real, una formalidad médica y judicial, una deferencia del criminal para con las autoridades, y nada más. El crimen real lo comete siempre el espíritu”.

Y aún así la dificultad sigue siendo el cuello. “Por más exacerbadas que estuviesen mi imaginación y mi lógica, el cuello seguía siendo el cuello y la blancura, la blancura, con la muda obstinación de los objetos inanimados”. Sin rendirse, el juez continúa realizando su trabajo absurdo, entrevista a cada uno de los miembros de la familia por separado, y logra identificar al que tendría más motivos psicológicos para cometer el crimen. Es el hijo. Se dedica entonces a convencer al hijo de que en realidad sí quería asesinar al padre, convierte su amor por el padre en odio, lo fuerza psicológicamente a declararse culpable y luego se sienta, escondido en el guardarropas de la habitación, a esperar el desenlace de su obra. “Tal vez la verdad pudiera encontrar por sus propios medios, como el petróleo, el camino hasta la superficie”.

Hay una frase todavía más clara donde se condensa y se termina de expresar esta idea del pasaje del esfuerzo mental al hecho físico: “confiaba en que mi obstinación y perseverancia serían recompensadas […] y que al llegar [la situación] al punto máximo, se resolviese de alguna manera y diera nacimiento a algo, algo ya no en el reino de la ficción, sino en el reino real” (subrayado nuestro).

Efectivamente, al cabo de cierto tiempo, se escuchan pasos en la habitación, son los pasos del hijo que entra. Y cuando el hijo se retira están marcadas en el cuello las huellas digitales de sus diez dedos. Ése es el único elemento de realidad, el dato físico, que el juez necesita para condenarlo por asesinato.

Creo que aquí ya están en germen todas las ideas que van a dar lugar a la que es para mí la novela más interesante de Gombrowicz: Cosmos. Pero sobre Cosmosvoy a citar simplemente un par de apuntes que aparecen en el Diario y que Sergio Pitol rescata en el texto de introducción a novela. Apunte de 1962: “¿Qué es una novela policial? Un intento de organizar el caos, por eso en Cosmos, que me gusta llamar una novela sobre la formación de la realidad, será una especie de novela policial”.

Vale la pena detenerse en esa definición sencilla y magnífica que Gombrowicz suelta al pasar sobre la novela policial: “un intento de organizar el caos”. Aunque en Cosmos, más que organizar el caos de lo existente, lo que aparece es el intento de forzar por énfasis, por insistencia, algo nuevo, y todavía no existente en ese caos. Enhebrar un orden, un patrón, cuyo término final será forzado a existir por los anteriores. La intensificación, la insistencia, da lugar de nuevo a la muerte.

El patrón empieza con un palito colgado de una rama, y luego prosigue con unas ciertas líneas que se prolongan en un techo y a continuación un gorrión colgado a un hilo, y ese orden, esa repetición, esa secuencia, va formando la idea y las condiciones de posibilidad para que finalmente aparezca un cadáver colgado. Y en esta novela, otra vez, como en Crimen premeditado, mientras avanza esa investigación en la nada que parece absurda, los dos protagonistas, sobre todo el narrador, van generando cierta exacerbación de las relaciones entre los miembros de la familia donde se están hospedando que desembocará en los motivos suficientes de la muerte. La investigación, vuelve a invertir el orden clásico del relato policial: no solo antecede a la muerte sino que la provoca.

Hacia el final de los apuntes sobre Cosmosdice Gombrowicz: “He aquí como un fenómeno se convierte en una obsesión”. El ejemplo que da es la observación casual de un objeto, por ejemplo, un cenicero. Si uno lo mira entre otros objetos y lo pasa por alto, si lo ve pero apenas lo registra, todo parece ir bien; pero apenas uno se detiene por segunda vez en el cenicero, o por un instante de más, el cenicero empieza a crear una especie de campo, una atracción gravitatoria, en la que uno no puede dejar de pensar por qué se quedó mirando el cenicero. El cenicero se convierte en una fuente propia de sentido. “¿Será que la realidad es, en esencia, obsesiva?” prosigue Gombrowicz. “Dado que nosotros construimos nuestros mundos por asociación de fenómenos, no me sorprendería que en el principio de los tiempos haya habido una asociación gratuita y repetida que fijara una dirección dentro del caos, instaurando un orden”. Esto es lo que pone en escena narrativamente Gombrowicz, la instauración por obsesión de un patrón, de un orden, que desemboca en un asesinato.

Para el final dejo una asociación que me parece también interesante entre estos dos relatos de Gombrowicz y una novela de una escritora que es casi fundadora del género policial de intriga, aunque nunca fue muy afortunada para la recepción crítica. Me refiero a Agatha Christie. Digo siempre que hay sólo dos escritores que admiran abiertamente a Agatha Christie; uno es Truman Capote y el otro soy yo. Pero bien, se la reconozca o no, Agatha Christie fue la primera que desplegó la gramática o la combinatoria del relato policial en todas las variantes posibles: la novela en que todos los sospechosos son víctimas; la novela en que todos los sospechosos son culpables; el crimen en que el culpable es el policía; el crimen en que el culpable es el narrador; etc. Gombrowicz, como intenté argumentar, logra la difícil hazaña de ampliar esa clasificación, con dos relatos policiales en que no hay en principio asesinado ni asesino.

La conexión que quiero señalar está en una novela que se llama Telón, la última novela de Agatha Christie en que aparece su detective más famoso, Hércules Poirot. En esta novela el asesino es un caso extremo de sutileza, no usa armas ni mata por sí mismo, sino que se dedica simplemente a exacerbar las pequeñas contradicciones entre los personajes de una familia o de un pequeño entorno cerrado. Es alguien que tiene la habilidad de detectar cuáles son las rencillas, las fricciones, los pequeños problemas cotidianos que puede haber en un matrimonio, entre padre e hija, entre hermanos o amigos. Y lo único que hace es, digamos, soplar esas chispas, echar leña al fuego, y sentarse a esperar, hasta que en algún momento se desencadena un asesinato. Ese manipulador sigiloso y siniestro puede verse como un antecesor íntimo del juez de instrucción en Crimen premeditado y del narrador de Gombrowicz en Cosmos, cada uno a su modo demiurgos secretos de un crimen por venir.

BibliografíaChristie, Agatha; Telón, Molinos, 1975. ISBN: 84-272-0297-0.Gombrowicz, Witold; Bakakai, Tusquets, 2000. ISBN: 84-7223-087-2.Gombrowicz, Witold; Cosmos, Seix Barral, 1982. ISBN: 84-322-0418-8.

Published on November 27, 2019 06:03

September 23, 2019

Borges ensayista (publicado en Clar��n Cultura, como "Ficciones con la verdad de un teorema")

Borges ensayista

(publicado en Clar��n Cultura, 23/08/2019, como "Ficciones con la verdad de un teorema")

Una primera manera de referirseal Borges ensayista es pasar revista a sus piezas e ideas fundamentales: ellegado del universo para s�� mismo y las generaciones de futuros escritores en ���Elescritor argentino y la tradici��n���, la idea fulgurante del escritor que crea hacia atr��s su genealog��a -ymodifica nuestra concepci��n del pasado- en ���Kafka y sus precursores���, sureflexi��n esc��ptica sobre el ���previo fervor��� en la lectura de autores yaconsagrados en ���Sobre los cl��sicos���.

Una segunda manera esreleer en Textos recobrados susejercicios tempranos de afirmaci��n literaria con sorprendentes toques b��licos,que no deja de repetir en su madurez entre l��neas, apenas atenuados: elcomentario al pasar de que las obras de teatro de Shakespeare eran en su ��pocacomo la telenovela de la tarde, sus iron��as sobre Conan Doyle en ���Leyes de lanarraci��n policial���, sus invectivas contra las novelas psicol��gicas rusas (���Los rusos y los disc��pulos de los rusos han demostrado hasta el hast��oque nadie es imposible: suicidas por felicidad, asesinos por benevolencia,personas que se adoran hasta el punto de separarse para siempre..���), sus juicios burlones sobre James Joyce en su rese��a de Finnegans Wake. Borges ���y ��sta fue unade sus grandes lecciones- no se sent��a menos que ning��n escritor y no aceptabamoda o autoridad que no fuera su propio juicio literario.

Pero hay una terceramanera, quiz�� la m��s interesante, que se��ala Lucila Pagliai en �����Por qu�� Borges interesa a loscient��ficos?��� (incluido en Borges y la ciencia), y es la de prestaratenci��n a la matriz ensay��stica de sus relatos. En efecto, buena parte de lasficciones de Borges parecen proceder, m��s que de inspiraciones narrativas, o dela prefiguraci��n de tramas y personajes, de alguna clase de razonamientote��rico -En el principio fue la idea.Borges identifica un tema, estudia sus variaciones a lo largo de la historia ylas sucesivas reencarnaciones o ���avatares��� en literaturas y ��pocas diversas, yfinalmente, casi como una decantaci��n, o como un ��ltimo toque personal, deslizasu propio relato. En Textos recobradospueden rastrearse los primeros ejemplos de este m��todo. Borges escribe unensayo sobre los laberintos, con ejemplos hist��ricos, literarios, discusionessobre las diferentes maneras de concebir un laberinto y hacia el final dejacaer, como si fuera un cuento de Las mily una noches, su propia decantaci��n abstracta de la idea de laberinto, en���Historia de dos reyes y dos laberintos���. De la misma manera, en el ensayo���Di��logos del asceta y el rey��� repasa mitos y variantes en la literatura de laoposici��n arquet��pica entre el rey, que���es una plenitud��� y el asceta, que ���es nada o quiere ser nada���, para cerrar consu cuento brev��simo ���Od��n���, como si fuera otra leyenda an��nima. Este temate��rico dar��a lugar todav��a m��s adelante a otro de sus cuentos emblem��ticos:���La escritura del Dios���.

El pasaje insensible del ensayo a la narraci��nreaparece en varios otros de sus relatos m��s c��lebres. ���La Biblioteca de Babel���puede verse como la variaci��n espacial, arquitect��nica, de una idea decombinatoria matem��tica ya explorada por Kurd Lasswitz en su cuento ���Labiblioteca universal���. Y la nota al pie que incluye al final de ese cuento (quetoda la biblioteca puede condensarse en un volumen ��nico, un vademecum sedoso de hojas infinitamentedelgadas) es la nueva variaci��n que dejaapuntada all�� y germinar�� con el tiempo en ���El libro de arena���. Tambi��n ���ElAleph��� procede de una inquietud en principio abstracta que comunica a EstelaCanto: la de escribir un cuento sobre un lugar que es todos los lugares. (Delmismo modo que ���El jard��n de senderos que se bifurcan��� es un cuento sobre laramificaci��n del tiempo en m��ltiples universos posibles). ���Pierre Menard, autordel Quijote��� puede verse como un caso extremo, ya en s�� mismo un ensayopar��dico, a la manera de las Cr��nicas deBustos Domecq, pero tambi��n como una reflexi��n profunda sobre lainsuficiencia de cualquier texto para darse una ��nica interpretaci��n osentido. ��Y acaso no es ���El Congreso��� lapuesta en escena -con tipos humanos- de los dilemas clasificatorios que yahab��a explorado de manera ���te��rica��� en su ensayo ���El lenguaje anal��tico de JohnWilkins���?

Este m��todo de Borges esaf��n y grato a la manera de pensar de los cient��ficos: la identificaci��n de unpatr��n, la exploraci��n de ejemplos cr��ticos que revelen las posibles variacionesy elasticidad de un concepto, y finalmente la condensaci��n de lo esencialdetr��s de esos ejemplos bajo la forma de una ley. Borges realiza dentro de sushistorias este recorrido desde lo concreto a lo gen��rico y es por eso que susficciones parecen aludir permanentemente a una forma universal, como si llevaranen s�� algo de la verdad de un teorema. alldesliza, como diversas tradcde los cipara deslizar su cuento "os de suensayo El lenguaje anall desliza, como diversas tradc

Published on September 23, 2019 06:52

Borges ensayista (publicado en Clarín Cultura, como "Ficciones con la verdad de un teorema")

Borges ensayista

(publicado en Clarín Cultura, 23/08/2019, como "Ficciones con la verdad de un teorema")

Una primera manera de referirse al Borges ensayista es pasar revista a sus piezas e ideas fundamentales: el legado del universo para sí mismo y las generaciones de futuros escritores en “El escritor argentino y la tradición”, la idea fulgurante del escritor que crea hacia atrás su genealogía -y modifica nuestra concepción del pasado- en “Kafka y sus precursores”, su reflexión escéptica sobre el “previo fervor” en la lectura de autores ya consagrados en “Sobre los clásicos”. Una segunda manera es releer en Textos recobrados sus ejercicios tempranos de afirmación literaria con sorprendentes toques bélicos, que no deja de repetir en su madurez entre líneas, apenas atenuados: el comentario al pasar de que las obras de teatro de Shakespeare eran en su época como la telenovela de la tarde, sus ironías sobre Conan Doyle en “Leyes de la narración policial”, sus invectivas contra las novelas psicológicas rusas (“Los rusos y los discípulos de los rusos han demostrado hasta el hastío que nadie es imposible: suicidas por felicidad, asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de separarse para siempre..”), sus juicios burlones sobre James Joyce en su reseña de Finnegans Wake. Borges –y ésta fue una de sus grandes lecciones- no se sentía menos que ningún escritor y no aceptaba moda o autoridad que no fuera su propio juicio literario. Pero hay una tercera manera, quizá la más interesante, que señala Lucila Pagliai en “¿Por qué Borges interesa a los científicos?” (incluido en Borges y la ciencia), y es la de prestar atención a la matriz ensayística de sus relatos. En efecto, buena parte de las ficciones de Borges parecen proceder, más que de inspiraciones narrativas, o de la prefiguración de tramas y personajes, de alguna clase de razonamiento teórico -En el principio fue la idea. Borges identifica un tema, estudia sus variaciones a lo largo de la historia y las sucesivas reencarnaciones o “avatares” en literaturas y épocas diversas, y finalmente, casi como una decantación, o como un último toque personal, desliza su propio relato. En Textos recobradospueden rastrearse los primeros ejemplos de este método. Borges escribe un ensayo sobre los laberintos, con ejemplos históricos, literarios, discusiones sobre las diferentes maneras de concebir un laberinto y hacia el final deja caer, como si fuera un cuento de Las mil y una noches, su propia decantación abstracta de la idea de laberinto, en “Historia de dos reyes y dos laberintos”. De la misma manera, en el ensayo “Diálogos del asceta y el rey” repasa mitos y variantes en la literatura de la oposición arquetípica entre el rey, que “es una plenitud” y el asceta, que “es nada o quiere ser nada”, para cerrar con su cuento brevísimo “Odín”, como si fuera otra leyenda anónima. Este tema teórico daría lugar todavía más adelante a otro de sus cuentos emblemáticos: “La escritura del Dios”. El pasaje insensible del ensayo a la narración reaparece en varios otros de sus relatos más célebres. “La Biblioteca de Babel” puede verse como la variación espacial, arquitectónica, de una idea de combinatoria matemática ya explorada por Kurd Lasswitz en su cuento “La biblioteca universal”. Y la nota al pie que incluye al final de ese cuento (que toda la biblioteca puede condensarse en un volumen único, un vademecum sedoso de hojas infinitamente delgadas) es la nueva variación que deja apuntada allí y germinará con el tiempo en “El libro de arena”. También “El Aleph” procede de una inquietud en principio abstracta que comunica a Estela Canto: la de escribir un cuento sobre un lugar que es todos los lugares. (Del mismo modo que “El jardín de senderos que se bifurcan” es un cuento sobre la ramificación del tiempo en múltiples universos posibles). “Pierre Menard, autor del Quijote” puede verse como un caso extremo, ya en sí mismo un ensayo paródico, a la manera de las Crónicas de Bustos Domecq, pero también como una reflexión profunda sobre la insuficiencia de cualquier texto para darse una única interpretación o sentido. ¿Y acaso no es “El Congreso” la puesta en escena -con tipos humanos- de los dilemas clasificatorios que ya había explorado de manera “teórica” en su ensayo “El lenguaje analítico de John Wilkins”? Este método de Borges es afín y grato a la manera de pensar de los científicos: la identificación de un patrón, la exploración de ejemplos críticos que revelen las posibles variaciones y elasticidad de un concepto, y finalmente la condensación de lo esencial detrás de esos ejemplos bajo la forma de una ley. Borges realiza dentro de sus historias este recorrido desde lo concreto a lo genérico y es por eso que sus ficciones parecen aludir permanentemente a una forma universal, como si llevaran en sí algo de la verdad de un teorema.

Published on September 23, 2019 06:52

July 30, 2019

El acertijo de Babel (Caras y Caretas) Agosto 2019

El acertijo de Babel(Sobre las letras misteriosas en los dorsos de los libros)

Mucho se ha escrito ya sobre la Biblioteca de Babel, esa versión espacial, arquitectónica, que elabora Borges a partir de una idea de combinatoria expuesta por Kurd Lasswitz con menos encanto literario en su cuento “La biblioteca universal”. A esta altura las monografías y comentarios podrían ocupar su propio estante vertiginoso en alguno de los vericuetos de la magna construcción borgeana: el bucle autorreferencial en que la Biblioteca lee sobre sí misma.

Entre las páginas recientes se ha escrito, por ejemplo, con demasiada ligereza, que el cuento prefiguró la red de redes Internet: esto es profundamente erróneo, casi lo opuesto a la desesperanza de sentido que domina el relato. Borges insiste una y otra vez en que casi todos los volúmenes de la Biblioteca son ininteligibles: se dice que uno de los libros “constaba de las letras M C V perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último”. Y también: “por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias”. Internet sería apenas una mínima subregión desperdigada: la módica reunión de los libros descifrables en los lenguajes conocidos humanos.

La explicación de por qué en la Biblioteca de Babel “lo razonable (y aún la humilde y pura coherencia), es casi una excepción” tiene que ver con los postulados para el alfabeto y los volúmenes: el número de símbolos ortográficos es veinticinco, no hay guarismos ni mayúsculas, y la puntuación ha sido limitada a la coma y al punto. Sobre los volúmenes se especifica: “cada libro es de cuatrocientos diez páginas; cada página de cuarenta renglones; cada renglón, de unas ochenta letras de color negro.” Y finalmente, “la ley fundamental de la Biblioteca”, por donde se filtra el sinsentido: los anaqueles “registran todas las posibles combinaciones de los veinticinco símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito)”.

Basta imaginar ahora que los veintitrés primeros símbolos ortográficos fueran las primeras veintitrés letras de nuestro abecedario y que los últimos dos fueran la coma y el punto. Si consideramos como un símbolo más el espacio en blanco, y lo añadimos al alfabeto básico como último símbolo, podemos representar a cada libro como una larguísima palabra única, formada desde el primer renglón hasta el último por una secuencia ininterrumpida de estos veintiséis símbolos. Esto nos permite imaginar a los volúmenes de la Biblioteca ordenados, al menos mentalmente, con el orden del diccionario. El primer libro sería entonces un volumen de cuatrocientos diez páginas con la letra “a” repetida sin espacios desde el primer renglón hasta el último. El segundo libro sería casi idéntico, solo que la letra final sería una única “b”. Y así hasta encontrar el primer libro con un único espacio al final. ¿Cuántos miles y miles de libros con puro agolpamiento y galimatías de letras, cuántos anaqueles deberíamos recorrer, para encontrar el primer libro que empezara “En un lugar de la mancha”? (“mancha” en minúscula, recordar que no hay mayúsculas en el alfabeto). ¿Cuántos más para poder proseguir estas primeras palabras con algún sentido? ¿Y para llegar hasta el final de la primera oración del Quijote?

Hay dos problemas incómodos en esta biblioteca que debe albergar “todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas”. ¿De qué manera aparecen los libros escritos en lenguas con alfabetos diferentes, que incluyen por ejemplo letras mayúsculas, los acentos del español, o caracteres como la ö del alemán? En el cuento hay ejemplos de frases con todos estos símbolos que no figuran en el alfabeto generador. Borges lo resuelve con una codificación de los nuevos símbolos a partir de los veinticinco primigenios. Dice expresamente: “Un número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el símbolo biblioteca […] es pan o pirámide o cualquier otra cosa”. Esto siempre puede hacerse, en efecto, con sucesiones de los símbolos primitivos, tal como se procede en las encriptaciones: la á puede representarse, por ejemplo, como la sucesión de símbolos aacento, o bien, como el par ,a. La misma convención serviría para las demás vocales acentuadas. Del mismo modo, la A mayúscula podría expresarse como la sucesión amay,uscula o con cualquier otra convención que use sólo los símbolos iniciales.

La segunda cuestión, más delicada, tiene que ver con la extensión de los volúmenes, que está restringida a cuatrocientos diez páginas. Recordemos que la Biblioteca debe incluir a todos los libros concebibles: “Lo repito: basta que un libro sea posible para que exista”. Sin duda El Quijote, Las mil y una noches o En busca del tiempo perdido deberían poder encontrarse en algún anaquel. También la última edición del Diccionario de la Real Academia o la Enciclopedia Británica. Pero todos estos libros, perfectamente concebibles, y aún reales, ocupan mucho más del espacio de cuatrocientos diez páginas asignado a cada volumen. Todavía más elemental: podemos muy bien imaginar el libro que consta de la letra “a” repetida desde el primer renglón hasta el último de un volumen de cuatrocientos diez páginas, y que se continúe todavía un renglón más. Ese libro al que le sobra un renglón de caracteres respecto a las condiciones postuladas, ¿cómo se encontraría en la biblioteca?

El hecho capital de la historia Llegamos aquí al punto crucial, al acertijo, que plantea Borges dentro del cuento. Al describir las características de los volúmenes de la Biblioteca, se dice: “También hay letras en el dorso de cada libro; esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión, alguna vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución (cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia) quiero rememorar algunos axiomas.” La función de estas letras al dorso, el hecho capital de la historia, promete revelarse hacia el final. Pero cuando el cuento ya está por acabar sólo aparece, o reaparece, la pregunta de si la Biblioteca es infinita o finita. Se dice que “no es ilógico pensar que el mundo es infinito” y al mismo tiempo se recuerda que hay un número límite para la cantidad de volúmenes que pueden formarse de acuerdo a las reglas prefijadas. Ahora bien, si en la Biblioteca “basta que un libro sea posible para que exista”, necesariamente debería ser infinita, porque podemos concebir libros crecientemente más y más largos (el libro conformado por n tomos de libros ya encontrados es un libro posible y diferente que también debería estar). ¿Cómo resolver estos requisitos contradictorios? Borges propone “esta solución del antiguo problema: La biblioteca es ilimitada y periódica… los mismos volúmenes se repiten”. Sin embargo, antes se había dicho, muy claramente, que no hay dos volúmenes idénticos en la Biblioteca. ¿Entonces?

Aquí es cuándo –arriesgo yo- revelan su importancia y su función las letras en el dorso. Los libros de extensión más larga que cuatrocientos diez páginas pueden encontrar su lugar en varios tomos, tal como ocurre en cualquier biblioteca. Se separan aquí los conceptos de “libro” y “volumen”. Las letras en el dorso (o su ausencia) son una manera de codificar si un libro es parte de una sucesión de tomos (dos de tres, siete de diez), o bien un volumen único. Por eso las letras no tienen ninguna conexión aparente con el contenido: son sólo una indicación de que el volumen es parte de un libro más largo, y que los demás tomos también estarán en la Biblioteca. De esta manera, los libros de cualquier extensión tienen también cabida, divididos en varios volúmenes. Esto explica también la “periodicidad” a la que se refiere Borges: los tomos que conforman un libro mayor aparecen “repetidos”: cada tomo, desprovisto de las letras del dorso, será a la vez un volumen único, con su lugar individual. Sin embargo, como libros, no son idénticos: la diferencia está en las letras del dorso, que indicarán si debe considerarse “parte de algo mayor” o bien, si no hay letras, “volumen único”. Gracias a estos símbolos externos la Biblioteca puede expandirse, dar lugar a libros de longitud creciente y parecer “ilimitada”, al menos mientras haya suficiente lugar físico para inscribir las letras en los dorsos. ¿Sería esta la solución en la que pensaba Borges, su “elegante esperanza”?

Postdata. El escritor y físico Alberto Rojo agrega esta interesante observación: pensemos en el libro de 820 páginas que constara de la repetición de una única frase (por ejemplo, la perversión duplicada de las letras M C V que menciona Borges o la frase obsesiva que escribe el personaje de Jack Nicholson en El resplandor). Este libro de dos tomos, sin letras en los dorsos, perfectamente posible de imaginar, no encontraría lugar en la Biblioteca de Babel, porque no se admiten volúmenes repetidos.

Published on July 30, 2019 16:27

June 13, 2019

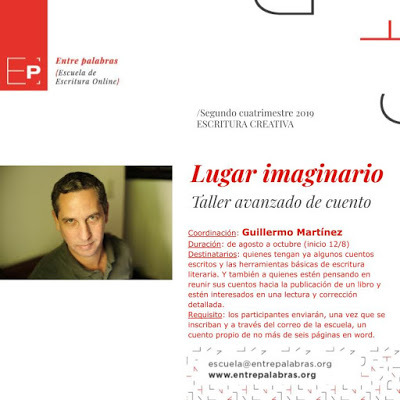

A partir de agosto dar�� un taller de cuentos online, pensado para futuros autores de todo el pa��s:

Published on June 13, 2019 07:00

A partir de agosto daré un taller de cuentos online, pensado para futuros autores de todo el país:

Published on June 13, 2019 07:00

May 30, 2019

La reescritura de los mitos en las novelas Acerca de Roderer y La mujer del maestro de Guillermo Mart��nez (por Bojana KOVA��EVI�� PETROVI��)

Resumen:

Este art��culo investiga la presencia de los mitos en las dos primeras novelas del escritor y matem��tico argentino Guillermo Mart��nez. Acerca de Roderer es una historia sobre el proceso de madurez e inadaptaci��n a la vida, impregnada de signos y preguntas universales, con los elementos del mito f��ustico en el estadio del conocimiento humano contempor��neo, presentes en varios niveles del texto: explorando los l��mites del conocimiento humano, Mart��nez hace al narrador rechazar el pacto con el Diablo, pero le quita la vida. Su segunda novela, La mujer del maestro, trata el mito de Prometeo dentro de la historia, refiri��ndose a los temas tan dispares como talento y traici��n, generosidad y envidia, deseo y vanidad, siempre poniendo el enfoque en la literatura. Por consiguiente, nuestra investigaci��n est�� basada no solo en las mencionadas novelas sino tambi��n en las reflexiones del propio autor sobre literatura ���desde su primer libro de ensayos La f��rmula de la inmortalidad hasta el ��ltimo publicado, La raz��n literaria���, y asimismo en las opiniones del escritor expresadas en las entrevistas que le hicimos en tres ocasiones. Nuestro objetivo es mostrar que Guillermo Mart��nez escribe sobre los temas universales con una nueva tensi��n, comprobando que Fausto y Prometeo son dos caras de un mismo mito, que sigue actual.

Palabras clave: Guillermo Mart��nez; Acerca de Roderer; La mujer del maestro; El mito de Fausto; El mito de Prometeo

Link de descarga:

La reescritura de los mitos en las novelas Acerca de Roderer y La mujer del maestro de Guillermo Mart��nez (por Bojana KOVA��EVI�� PETROVI��)

Este art��culo investiga la presencia de los mitos en las dos primeras novelas del escritor y matem��tico argentino Guillermo Mart��nez. Acerca de Roderer es una historia sobre el proceso de madurez e inadaptaci��n a la vida, impregnada de signos y preguntas universales, con los elementos del mito f��ustico en el estadio del conocimiento humano contempor��neo, presentes en varios niveles del texto: explorando los l��mites del conocimiento humano, Mart��nez hace al narrador rechazar el pacto con el Diablo, pero le quita la vida. Su segunda novela, La mujer del maestro, trata el mito de Prometeo dentro de la historia, refiri��ndose a los temas tan dispares como talento y traici��n, generosidad y envidia, deseo y vanidad, siempre poniendo el enfoque en la literatura. Por consiguiente, nuestra investigaci��n est�� basada no solo en las mencionadas novelas sino tambi��n en las reflexiones del propio autor sobre literatura ���desde su primer libro de ensayos La f��rmula de la inmortalidad hasta el ��ltimo publicado, La raz��n literaria���, y asimismo en las opiniones del escritor expresadas en las entrevistas que le hicimos en tres ocasiones. Nuestro objetivo es mostrar que Guillermo Mart��nez escribe sobre los temas universales con una nueva tensi��n, comprobando que Fausto y Prometeo son dos caras de un mismo mito, que sigue actual.

Palabras clave: Guillermo Mart��nez; Acerca de Roderer; La mujer del maestro; El mito de Fausto; El mito de Prometeo

Link de descarga:

La reescritura de los mitos en las novelas Acerca de Roderer y La mujer del maestro de Guillermo Mart��nez (por Bojana KOVA��EVI�� PETROVI��)

Published on May 30, 2019 06:16

La reescritura de los mitos en las novelas Acerca de Roderer y La mujer del maestro de Guillermo Martínez (por Bojana KOVAČEVIĆ PETROVIĆ)

Resumen:

Este artículo investiga la presencia de los mitos en las dos primeras novelas del escritor y matemático argentino Guillermo Martínez. Acerca de Roderer es una historia sobre el proceso de madurez e inadaptación a la vida, impregnada de signos y preguntas universales, con los elementos del mito fáustico en el estadio del conocimiento humano contemporáneo, presentes en varios niveles del texto: explorando los límites del conocimiento humano, Martínez hace al narrador rechazar el pacto con el Diablo, pero le quita la vida. Su segunda novela, La mujer del maestro, trata el mito de Prometeo dentro de la historia, refiriéndose a los temas tan dispares como talento y traición, generosidad y envidia, deseo y vanidad, siempre poniendo el enfoque en la literatura. Por consiguiente, nuestra investigación está basada no solo en las mencionadas novelas sino también en las reflexiones del propio autor sobre literatura –desde su primer libro de ensayos La fórmula de la inmortalidad hasta el último publicado, La razón literaria–, y asimismo en las opiniones del escritor expresadas en las entrevistas que le hicimos en tres ocasiones. Nuestro objetivo es mostrar que Guillermo Martínez escribe sobre los temas universales con una nueva tensión, comprobando que Fausto y Prometeo son dos caras de un mismo mito, que sigue actual.

Palabras clave: Guillermo Martínez; Acerca de Roderer; La mujer del maestro; El mito de Fausto; El mito de Prometeo

Link de descarga:

La reescritura de los mitos en las novelas Acerca de Roderer y La mujer del maestro de Guillermo Martínez (por Bojana KOVAČEVIĆ PETROVIĆ)

Este artículo investiga la presencia de los mitos en las dos primeras novelas del escritor y matemático argentino Guillermo Martínez. Acerca de Roderer es una historia sobre el proceso de madurez e inadaptación a la vida, impregnada de signos y preguntas universales, con los elementos del mito fáustico en el estadio del conocimiento humano contemporáneo, presentes en varios niveles del texto: explorando los límites del conocimiento humano, Martínez hace al narrador rechazar el pacto con el Diablo, pero le quita la vida. Su segunda novela, La mujer del maestro, trata el mito de Prometeo dentro de la historia, refiriéndose a los temas tan dispares como talento y traición, generosidad y envidia, deseo y vanidad, siempre poniendo el enfoque en la literatura. Por consiguiente, nuestra investigación está basada no solo en las mencionadas novelas sino también en las reflexiones del propio autor sobre literatura –desde su primer libro de ensayos La fórmula de la inmortalidad hasta el último publicado, La razón literaria–, y asimismo en las opiniones del escritor expresadas en las entrevistas que le hicimos en tres ocasiones. Nuestro objetivo es mostrar que Guillermo Martínez escribe sobre los temas universales con una nueva tensión, comprobando que Fausto y Prometeo son dos caras de un mismo mito, que sigue actual.

Palabras clave: Guillermo Martínez; Acerca de Roderer; La mujer del maestro; El mito de Fausto; El mito de Prometeo

Link de descarga:

La reescritura de los mitos en las novelas Acerca de Roderer y La mujer del maestro de Guillermo Martínez (por Bojana KOVAČEVIĆ PETROVIĆ)

Published on May 30, 2019 06:16

Ideologías de lenguaje en Guillermo Martínez (por Carolina Orloff)

Resumen:

Guillermo Martínez es, sin dudas, una de las figuras más destacadas de la narrativa argentina contemporánea; un escritor que, desde principios de los años noventa, ha incursionado con éxito no solo en el género de la ficción, sino también en la ensayística y en la crítica literaria. Con el objetivo general de subrayar la importancia de este autor, hasta ahora poco estudiado, este artículo brindará un análisis sobre una de las temáticas fundamentales de su obra, a saber, la excentricidad en términos generales y en particular la excentricidad en cuanto a las ideologías del lenguaje. ¿Cuál es el rol que Guillermo Martínez le asigna al lenguaje como manifestación de la excentricidad geopolítica? El trabajo tomará ejemplos de las novelas de este autor para demostrar, por ejemplo, los complejos matices que Martínez le da al uso del inglés, del bilingüismo, de las palabras no traducidas y del español «fronterizo» o «semi neutro» como expresiones de otredad y del no-lugar, como formas de diferenciación entre el que pertenece y el que se fue, como fundamentaciones en dicotomías que enfrentan «el de afuera» con «el de adentro».

Palabras Clave: Guillermo Martínez, Geopolítica, Lenguaje, Excentricidad, Otredad.

Link de descarga:

Ideologías de lenguaje en Guillermo Martínez (por Carolina Orloff)

Guillermo Martínez es, sin dudas, una de las figuras más destacadas de la narrativa argentina contemporánea; un escritor que, desde principios de los años noventa, ha incursionado con éxito no solo en el género de la ficción, sino también en la ensayística y en la crítica literaria. Con el objetivo general de subrayar la importancia de este autor, hasta ahora poco estudiado, este artículo brindará un análisis sobre una de las temáticas fundamentales de su obra, a saber, la excentricidad en términos generales y en particular la excentricidad en cuanto a las ideologías del lenguaje. ¿Cuál es el rol que Guillermo Martínez le asigna al lenguaje como manifestación de la excentricidad geopolítica? El trabajo tomará ejemplos de las novelas de este autor para demostrar, por ejemplo, los complejos matices que Martínez le da al uso del inglés, del bilingüismo, de las palabras no traducidas y del español «fronterizo» o «semi neutro» como expresiones de otredad y del no-lugar, como formas de diferenciación entre el que pertenece y el que se fue, como fundamentaciones en dicotomías que enfrentan «el de afuera» con «el de adentro».

Palabras Clave: Guillermo Martínez, Geopolítica, Lenguaje, Excentricidad, Otredad.

Link de descarga:

Ideologías de lenguaje en Guillermo Martínez (por Carolina Orloff)

Published on May 30, 2019 06:11

Guillermo Martínez's Blog

- Guillermo Martínez's profile

- 286 followers

Guillermo Martínez isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.