Lola Ancira's Blog, page 55

April 29, 2015

Mire al pajarito – Kurt Vonnegut

Mire al pajarito (editorial Sexto Piso, 2010) de Kurt Vonnegut (escritor estadounidense, 1922-2007) es una publicación póstuma de 14 cuentos inéditos y una carta, escritos en la década de los 50, cuyas temáticas oscilan entre fuerte crítica social, lo fantástico, la sátira, cierta dosis de ciencia ficción, misteriosas y fatales conspiraciones y existencias ínfimas pero extremadamente valiosas. Cuenta, también, con algunas excéntricas ilustraciones hechas por el mismo autor.

Vonnegut, destaca escritor del siglo XX, escribió 15 novelas, y sus 3 libros de relatos fueron publicados años después de su muerte. Desayuno de campeones y Matadero cinco o La cruzada de los inocentes son dos de sus obras más conocidas, importantes y representativas de su narrativa.

En “Salón de espejos”, a través de una estructura en espiral, que imita la infinita sucesión de imágenes de una habitación circular cubierta por espejos (la perfecta morada del hipnotizador farsante convertido en protagonista), se convierte en el escenario final de un relato donde los personajes no son en absoluto lo que aparentan, y donde la acción cambia drásticamente con un simple diálogo.

En “Las personitas simpáticas”, al igual que sucede en varios de sus cuentos, la tensión narrativa y el desenlace están en los últimos párrafos, y el efecto siempre es devastador. En este relato, el protagonista se ve inmerso en lo que aparenta ser un crimen pasional del que, a pesar de ser inocente, decide culparse: sabe que los acontecimientos son inverosímiles y que, en cierta medida, quería que todo terminara de esa manera.

“Hola, Red” más allá de mostrar el enfrentamiento simbólico de dos hombres por completo opuestos, muestra la rivalidad de uno de ellos con la sociedad del pequeño poblado que abandonó algunos años atrás, pero que aún conserva su recuerdo en un ser mucho más pequeño, que es precisamente el que el que le da el mensaje de desprecio más directo: entregando su vínculo más notorio en una bolsa de estraza.

“Las hormigas petrificadas” describe el asombroso descubrimiento de dos hermanos (“los mirmecólogos más destacados de Rusia”), en una de las excavaciones más profundas que se han realizado recientemente. Pero el hallazgo pasa a segundo término, pues viven bajo el régimen totalitario y cruel de Stalin. Bajo la total represión a la que se ven sometidos, surge el repudio rotundo por parte de uno de ellos hacia el gobierno de Stalin y la actitud conciliadora del otro, pues es consciente de que su vida depende de ello. Sobre la maravilla encontrada en las profundidades, de la cual deben negar, por supuesto, toda información real y científica, destaca que “…contemplaron con incredulidad las pruebas que demostraban que las hormigas habían sido individuos en el pasado; individuos con una cultura que rivalizaba con la de los nuevos y arrogantes señores de la Tierra, los hombres.” Precisamente lo que estaba sucediendo en su contexto social, millones de años después: la historia se repite una y otra vez.

“Mire al pajarito”, cuento que da el título al libro y uno de los más breves, es sin duda una historia increíble en la que las perturbaciones mentales cobran el lugar protagonista. Conciso, poderoso y singular, Vonnegut demuestra aquí la fuerza y originalidad de su ingenio.

Pueden leer la increíble carta al profesor Walter J. Miller, en1951 (antes de publicar su primer novela), y el primer cuento en este enlace de la editorial. Por cierto, la carta termina con esta frase contundente: "...si no soy un escritor, entonces no soy nada".

Poco antes de morir, Vonnegut estableció 8 (increíbles) reglas para escribir relatos de ficción:

1. Usa el tiempo de un completo extraño de tal forma que él o ella no sienta que lo malgastó.

2.Dale al lector al menos un personaje con el que se pueda identificar.

3.Todos los personajes deben querer algo, aunque sea un vaso de agua.

4.Cada frase debe hacer una de estas dos cosas: revelar algo del personaje o hacer avanzar la acción.

5.Empieza tan cerca del final como sea posible.

6.Se sádico. No importa qué tan inocentes sean tus protagonistas, haz que les sucedan cosas horribles, para que el lector pueda comprobar de qué están hechos.

7.Escribe para complacer únicamente a una persona. Si abres la ventana para hacerle el amor al mundo, tu cuento cogerá una neumonía.

8. Dale a tus lectores toda la información posible lo más rápido que puedas. Al diablo con el suspenso. Los lectores deben saber lo que está pasando, dónde y porqué, de tal modo que, si las cucarachas se comen las últimas páginas, ellos mismos sean capaces de terminar la historia.

El libro lo pueden encontrar en librerías como Gandhi o El Péndulo.

Para finalizar, transcribo algunas de las mejores frases de Vonnegut en estos cuentos.

Confido

“—Es una l– Kues ilustraciones hechas por el mismo autor.ue tan popular."tros dpara cambiarla."ínea directa a lo peor que llevamos dentro, Henry —dijo Hellen, que rompió a llorar—. ¡Nadie debería tenerlo, Henry! ¿Nadie! Esa voz interna ya es bastante fuerte sin él.” p. 28

Fubar

“Es posible que su infelicidad le guste tanto que no quiere hacer nada para cambiarla.” p. 43

Gritarlo a los cuatro vientos

“No me pareció que fuera un libro tan despiadado, en el sentido de los libros despiadados de nuestros días. Simplemente era el libro más despiadado jamás escrito por una mujer, e imagino que por eso fue tan popular.” p. 49

Salón de espejos

“Era su futuro lo que estaba enfermo.” p. 142

“—Mire cualquier espejo y verá el largo y tortuoso camino que mi voz debe seguir para llegar a ellos (…)” p. 144

Las personitas simpáticas

“…no era un misterio ominoso sino lo suficientemente desconcertante como para que se creyera envuelto en una pequeña aventura.” p. 152

Hola, Red

“…los músculos voluminosos de sus antebrazos se tensaron bajo sus tatuajes, bajo los símbolos entretejidos de la sed de sangre y el amor: puñales y corazones.” p. 166

Gotitas de agua

“Aunque los solterones son gente solitaria, estoy convencido de que los casados son gente solitaria con cargas familiares.” p. 183

“Guardar grandes secretos, particularmente cuando son secretos de uno mismo, es una perspectiva difícil hasta para las personas muy brillantes, y es mucho más duro para las mentes pequeñas (…)” p. 195

“Se trate de lo que se trate, siempre es demasiado maravilloso para no gritarlo a los cuatro vientos en busca de admiración.” Ibídem

Las hormigas petrificadas

“…las (hormigas) amantes de las imágenes evolucionaron de forma distinta que las amantes de los libros." p. 215

Mire al pajarito

“…nos miraba con la belleza infantil y desgarradora de la esquizofrenia.” p. 237

“—Un paranoico, amigo mío, es una persona que se ha vuelto loca de la forma más inteligente y mejor informada, que ve el mundo tal como es.” p. 238

“…personas que estaban convencidas de que algún desconocido pretendía asesinarlos…” p. 239

El rey y la reina del universo

“…la víctima había sido un hombre sucio y sin hogar, una de esas personas que aparentemente nacen para ser asesinadas por menos de un dólar.” p. 246

Published on April 29, 2015 20:48

April 28, 2015

Un arte espectral - Norman Mailer

Me gustaría hablar en detalle sobre los riesgos de escribir, las crueldades que arrancan de la mente y la carne.Norman Mailer

Un arte espectral. Reflexiones sobre la escritura (The Spooky Art: Thoughts on Writing, emecé, 2003) de Norman Mailer (escritor estadounidense, 1923-2007) es un libro que reúne diversos textos (tanto publicados como inéditos) en relación a la escritura creativa del autor, y su publicación coincidió con su cumpleaños número 80.

Mailer, escritor destacado, fue periodista político, escribió novelas (dos de ellas premios Pulitzer), ensayos, biografías e incluso guiones para Hollywood, y conoció el éxito literario a los 22 años de edad con la novela Los desnudos y los días. Con autoridad profesional, a través de prólogos, entrevistas y otros textos, Mailer comenta ampliamente sus impresiones sobre el medio literario y sus implicaciones a lo largo de su trayectoria de más de 60 años.

El autor inicia y va trazando una línea cronológica desde sus incursiones en la literatura y su primera publicación, atravesando crisis e incertidumbres, hasta el tiempo actual en el que trabajó en este libro, rememorando a otros escritores, entrevistas, prólogos y un sin fin de experiencias relacionadas a la escritura (por no decir simplemente la vida en sí misma), de la que también rememora una semana en la que estuvo trabajando, durante su juventud, en un hospital psiquiátrico, de donde sacó la experiencia suficiente para trasladarla a su escritura años más tarde.

En el Prefacio —con tres advertencias y una disculpa— el autor deja claro lo que los motivó, a él y al editor, a realizar esta proeza:

Tomado en conjunto, el resultado —esperamos— es un volumen capaz de atraer a los escritores dedicados y a la gente que desea escribir, a los estudiantes, a los críticos, a los hombres y mujeres a quienes les encanta leer.Pero sobre todo, éste puede ser un libro para novelistas jóvenes que desean mejorar sus capacidades y su compromiso con las dificultades sutiles y los misterios no cartografiados de la escritura de novela seria en sí misma.

Uno de los principales consejos de Mailer es que para escribir, no hace falta más que eso: escribir. Las escuelas y los talleres sirven para aceptar la crítica negativa, como mero ejercicio social para comprender otros juicios y opiniones. Otro, es ver a los personajes y las tramas como lo haríamos con nuestra propia vida, pues, al ser creador, toda decisión es igual de importante en el mundo de ficción.

Mailer analiza, con diferentes fines y en diversas cuestiones, a autores como Dostoyevski, Vonnegut (cuyo libro de cuentos Mire al pajarito será reseñado en la siguiente entrada), Miller, Twain, Fitzgerald, Franzen, Dos Passos, Hemingway, Borges, Capote e incluso a Stephen King.

En esta misma linea, Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury o Método poético y narrativo de Edgar Allan Poe son sólo dos ejemplos más de grandes autores hablando sobre la creación literaria, y son valiosos por igual tanto para escritores como para lectores, pues en ellos revelan parte de su imaginario e ideologías al crear ciertas obras que ayudan a comprender mejor sus procesos creativos.

Un arte espectral es un libro fundamental para los escritores, principiantes o con trayectoria, ávidos de consejos, advertencias y opiniones sobre el arte de la escritura y todas sus peligrosas implicaciones, además de contener una lista significativa de otros autores y libros imprescindibles.

Cabe señalar que es el primer libro que leo del autor y quedé fascinada, y no pierdo oportunidad de recomendarlo. Lo pueden comprar en El Sótano y El Péndulo, yo lo compré en Gandhi oportunidades (enfrente de la librería Mauricio Achar, en Miguel Ángel de Quevedo) a un precio ridículo, probablemente aún tienen algunos.

Finalizo con algunas de las mejores frases de Mailer que, en palabras de Kafka, deben ser —pequeñas pero certeras— hachas que rompan el mar congelado que todo escritor lleva dentro.

Negocios literarios

“Pasas tu vida de trabajo como un escritor y dependes de eso: tu ingreso, tu espíritu y tu hígado están en estrecha relación con los Negocios Literarios.” p. 21

Cursos de escritura

“Puedes incluso llegar a reconocer hasta qué punto un buen texto de prosa puede enfocar la atención de un público. Si eso te ocurre, si escribes un texto y en la habitación todos escuchan como si hubiera alimento para un oído –el de ellos-, entonces, no importará después si oyes una docena de reacciones separadas, porque al fin tendrás la certeza de que eres un escritor. Tu trabajo tiene efecto: en algún pequeño sentido, has empezado a entrar en la vida y la inteligencia de los otros. Entonces, no es probable que te mantengas apartado de la escritura. De hecho, si obtienes aunque sea un atisbo de ese tipo de reacción por uno de tus párrafos, descubrirás que debes tener más párrafos semejantes. Desearás el placer inefable de semejante atención.” p. 26

“”…un cuento leído en voz alta ante un público puede tener poco en común con su presencia muda sobre la página.” p. 27

“…aprendía a escribir escribiendo.” p. 29

“…comprendió tempranamente, como algunas personas nunca hacen, que lo indecible era por cierto todo lo que lo salvaría.” p. 34

“…incluso en nuestro caos somos obras de arte individuales, tal vez incluso deliberadas.” Ibídem

“Es la vida de la que no puedes escapar la que te da el conocimiento que necesitas para crecer como escritor.” p. 35

“Es probable que lleve veinte años apreciar las reseñas por lo que son: un rito primitivo.” p. 37

“…podemos percibir todo lo que es bueno y malo acerca de un personaje pero seguir siendo capaces de sentir que la suma de nosotros como seres humanos es probablemente un poco más buena que horrenda.” p. 38

“…las torvas filas de aquellos hombres y mujeres literarios que estdía una insignia de honor que los profesionales decentes tienen derecho a usar."endo capaces de sentir que la suma de nosotrosán obligados a convertirse en profesionales para poder sobrevivir: una demanda nada fácil, porque insistiría en que uno debe ser capaz de hacer el trabajo de un buen día en un día malo, y de hecho, ésa es una insignia de honor que los profesionales decentes tienen derecho a usar.” p. 39

El último borrador de El parque de los ciervos

“…dos personas que son tan fuertes como débiles, tan corruptos como puros…” p. 52

Reseñas, publicidad y éxito

El autor en una entrevista sobre cómo afrontar reseñas desfavorables de libros propios: “Confianza profesional. No arrogancia: confianza profesional. Si no soy, en el sentido literario, más astuto que el reseñador, estoy en graves problemas. Después de todo, debería saber más sobre mi libro que lo que sabe él o ella. De ese modo, puedo leer una reseña muy desfavorable y encogerme de hombros. Eso funciona hasta que no funciona. Si todas las reseñas son desfavorables, podría sentirse como una catástrofe.” p. 68

“Un hombre pone su su carácter en juego cuando escribe una novela. Todo lo que en él es perezoso, o meretricio, o poco madurado, complaciente, temeroso, ambicioso en exceso, o aterrador por la lógica final de su exploración puede quedar revelado en su libro. Algunos escritores tienen la habilidad de ocultar sus debilidades, algunos tienen cierto genio para convertir una debilidad en un manierismo de estilo aceptable. No obstante, ningún novelista puede escapar del todo de su propio carácter. Tal vez sea ésa la peor noticia que un escritor joven puede oír.” p. 73

Vida social, deseos literarios, corrupción literaria

“…estamos familiarizados en exceso con la sensibilidad de los sensibles y relativamente ignorantes acerca de la astucia de los fuertes y los estúpidos, un paso apartados —podría ser fatal— de la percepción acertada e íntima de los procedimientos internos de los establecimientos empresarios, financieros, gubernamentales, mafiosos y obreros.” p. 75

“Sin importar lo mucho que leamos, tendemos a saber demasiado poco acerca de cómo funciona el mundo.” Ibídem

“Nuestra incapacidad persistente en abarcar el mundo es probable que continúe.” Ibídem

Oficio

Riesgos

“Me gustaría hablar en detalle sobre los riesgos de escribir, las crueldades que arrancan de la mente y la carne.” p. 82

“Te será difícil encontrar otro campo profesional donde la crítica sea igual de salvaje.” p. 83

“Escribir es algo espectral. No existe la rutina de una oficina para mantenerte en marcha, sólo al página en blanco cada mañana, y nunca sabes de dónde vienen tus palabras, esas palabras divinas.” p. 84

“La escritura despierta demasiada conmoción en la psiquis de uno como para permitir al autor que se quede feliz y contento.” p. 85

“No es fácil explicar perturbaciones semejantes a la gente, amenos que escriban. Alguien que nunca ha probado con al ficción difícilmente entiende rápido que, en el estudio, un escritor a menudo se siente como Dios. Allí está uno sentado, cómodamente instalado en el juicio sobre las vidas de otra gente. Sin embargo contemplen a la persona de la silla: él o ella pueden tener resaca y estar llenos de las pequeñas vergüenzas de lo que fue hecho el día anterior o hace diez años. Esos relámpagos de antiguos fracasos esperan como fantasmas en la casa enorme y vacía del ser maduro. A veces los fantasmas incluso aparecen y piden que los dejen en paz. De modo consciente o inconsciente, los escritores deben darle forma a una nueva paz con el pasado en cada día que intentan escribir. Deben alzarse por encima de despreciarse a sí mismos. Si no pueden, es probable que pierdan la autorización para enjuiciar a los demás.

Sin embargo, el escritor que está trabajando tampoco tolera demasiadas buenas noticias. Es mejor que no llegues a gustarte a ti mismo demasiado.” p. 86

Estilo

“Es mejor si la escritura de uno está cerca del material con el que uno está trabajando: una prosa bastante formal para una ocasión, casual para otra.” p. 92

‘La metáfora revela la verdadera captación de la vida de un escritor. A tal punto que si no tiene metáfora, aún no has vivido mucho de la vida.’ Charlie Devlin, p. 92

“Lleva al acto de escribir todo tu oficio, cuidado, devoción, falta de patrañas y honestidad de sentimiento. Y después escribe sin mirar por sobre el hombro para ver si viene la policía literaria. Escribe como si tu vida dependiera de decir lo que sentiste con tanta claridad como puedas, mientras no pierdes nunca de vista el fenómeno que vas a describir. Si algo te suena mal, es malo.” p. 94

Vida real contra vida argumental

“Uno podría plantear que nuestro amor por la trama —hasta que se vuelve por cierto muy barata— proviene de nuestra necesidad de encontrar la cadena de causa y efecto que tan a menudo falta en nuestra propia existencia.” p. 102

“…yo busco encontrar mi libro a medida que avanzo.” p. 103

“…prefiero una historia que se desarrolle a partir de la escritura.” p. 104

Resistencia

“…vivimos en una relación que guarda las distancias con nuestro inconsciente. Tiene que ser convencido una y otra vez de que debe creer en ti.” p. 115

Psicología

Vivir en el mundo

“Un buen escritor (…) hace bien en verse a sí mismo como una persona fuerte, débil, llena de valiente timidez, sensible e insensible.” p. 130

“¿Cuán sutil, cuán lleno de matices, cuán original es su sentido de lo siniestro?” (sobre el escritor) p. 131

“En una ocasión Trotsky hizo la observación incisiva de que el s de ganarse la vida y el deseo de ser famoso). Unoles.contrastes asombrosos y elementos excelentes."s."e."o una fuente de la esúnico modo en que puedes distinguir la verdad es mediante una comparación de las mentiras.” Ibídem

“Las pocas ocasiones en mi vida en que estuve asociado con el peligro real permanecen conmigo y siguen siendo una fuentede la escritura. (…) Está allí para servir como una fuente continua mientras no la agotes mediante un relato directo de lo que sentiste.” p. 131-132

“Mientras escribe, el escritor está reformulando su personaje. Es un hombre mejor y es peor, una vez que ha terminado un libro.” p. 134

“…un genio es un hombre de talento amplio que ha tomado muchas buenas decisiones y unas pocas asombrosas.” Ibídem

“La ficción es la s de ganarse la vida y el deseo de ser famoso). Unoles.contrastes asombrosos y elementos excelentes."s."e."o una fuente de la esúnica mentira primordial que te está permitida." p. 136

“…ayuda si tu personaje es un desastre promedio pero con contrastes asombrosos y elementos excelentes.” Ibídem

Cuerpo y mente, ego y trabajo

“Escribimos novelas a partir de dos impulsos primordiales (además de ganarse la vida y el deseo de ser famoso). Uno es comprendernos mejor a nosotros mismos, y el otro es presentar lo que sabemos de los demás.” p. 138

“Lleno de corazón, él era también alguien sin corazón: un oxímoron espléndido. Ése puede ser el epitafio de muchos buenos novelistas.” p. 140

“En cuanto un marido o una esposa no confían en su pareja, su vida puede volverse dolorosa, pero es innegablemente más interesante.” p. 141

“…estamos todos navegando a través de la vida. Ése es un motivo por el que las buenas novelas tienen una cualidad que las demás formas de comunicación no ofrecen.” Ibídem

Género, narcisismo, masturbación

“El narcisista sufre de demasiado diálogo interior.” p. 144

“…¿no tiene que vivir cada artista en una ceguera parcial y autoinducida, o nunca podría encontrar un cimiento para su esfuerzo?” p. 145

“…el narcisismo es una dolencia de los talentosos, las apuestas no son pequeñas, y las víctimas juegan un juego serio, justo en el medio de sus guiones.” p. 146

El inconsciente

“Lo peor que puede decirse sobre el trabajo literario es que puede reducirse con demasiada facilidad a una autoexpresión que está demasiado cerca de la excretación psíquica. Idealmente, tienes que llevar salud a los demás. La riqueza de observación, de percepción, las riquezas de una actitud filosófica que es hasta cierto punto nueva, las perspectivas en psicología que el lector no ha tenido antes: todo esto está sobre el costado desinteresado de la escritura.” p. 152

“A veces, el único modo en que puedes estar seguro de que estás atraído por un nuevo tema es que sabes tan poco sobre él y, sin embargo, te arrastra hacia él.” p. 153

“Si te dices a ti mismo que vas a estar ante el escritorio mañana, con esa declaración le estás pidiendo a tu inconsciente que prepare el material.” p. 154

“La regla en una cápsula: si no logras presentarte por la mañana después de que juraste que estarías en tu escritorio cuando te fuiste a dormir anoche, entonces, andarás dando vueltas con hormigas en el cerebro. Regla general: la inquietud mental puede medirse por la cantidad de promesas que no cumples.” p. 155

Filosofía

El hombre primitivo, arte y ciencia, maldad y juicio

“¿Puede uno llegar tan lejos como para sugerir que existe un elemento enterrado en muchos escritores de talento que esperan inconscientemente que su trabajo sirva no sólo a la literatura, sino como actos de conjuro o propiciación?” p. 160

“…la sentencia de Kierkegaard de que cuando nos sentimos más santos, podríamos estar trabajando para el demonio.” p. 162

“…la novela (…) es la forma mejor adaptada a desarrollar nuestra sensibilidad moral, lo cual es decir nuestra profundidad de comprensión en vez de nuestro apuro por juzgar.” p. 163

“…tiene que haber algo un poco maníaco en un joven o una joven que será un escritor excitante.” p. 164

(Continuará)

Published on April 28, 2015 19:07

April 26, 2015

Irreverencias maravillosas: Sobre la necesidad de los ritos

El texto de este mes para mi columna mensual, Irreverencias maravillosas, de la Revista VozEd, está dedicado a los ritos mortuorios, aquellas prácticas en las que se honra a los muertos y que varían entre las diversas culturas del mundo.

Pueden leer una versión extendida del texto, directamente de la revista, en este enlace.

Sobre la necesidad de los ritos

Morimos tantas veces como perdemos a uno de los nuestros.

Siro

(…) una sociedad que niega el duelo y no ofrece apoyo ritual a los dolientes está, en consecuencia, fomentando reacciones armónicas y neuróticas en muchos de sus ciudadanos.El culto a la muerte está presente en todas las culturas actuales, y son procedimientos que unifican y refuerzan la esencia de cada ser con la civilización a la que pertenece. La muerte es una consecuencia inexorable de la vida, y en grandes asentamientos humanos lo natural es que tenga una presencia tan fuerte como cualquier etapa de la vida, de ahí que la sociedad haya heredado las diversas y distantes formas de llevar a cabo el acto para enfrentarla.El rito (del latín ritus, en referencia a las ceremonias religiosas y cuya raíz indoeuropea se asocia a términos como «mover» o «ajustar», que debe llevarse a cabo con cierto orden) es un suceso ceremonial o de culto, simbólico, que se repite constantemente en las diversas culturas y conmemoran o veneran a sus propios mitos. Se lleva a cabo a través de una celebración festiva o de manera solemne, según las normas que lo rijan conforme a su práctica.El rito funerario es, entonces, el acto socio-cultural que vincula a las personas con la muerte y que busca, de manera metafórica, facilitar la transición para los deudos y, en cierto sentido, la del propio difunto, así como volver más cognoscible al fenómeno biológico de la muerte para la sociedad.Las culturas son tan diversas como las tradiciones y creencias, como las religiones y ceremonias. La antropología tiene especial interés por todos los diversos rituales funerarios por lo que representan: la cosmovisión, valores y creencias específicas de la colectividad a la que pertenecen. Algunos de los ritos funerarios más distantes al ritual tradicional de Occidente en la actualidad (independientemente de la religión), el velorio, superan cualquier idea o fantasía que se pueda tener al respecto. A continuación, una breve exposición de las más impactantes, que oscilan entre el canibalismo, el desmembramiento, la exhumación, la exposición del cadáver ya momificado y la mutilación de cuerpos vivos.El Entierro celestial o Funeral celeste tibetano es una forma de disección practicada en el Tibet. Tras tres días de fallecido, el cadáver, cubierto en una manta blanca, es llevado a lo alto de una montaña por algunos monjes, que posteriormente lo descubren, desmiembran y cortan con hachas, y lo dejan como alimento para cientos de buitres y otras aves carroñeras previamente convocadas. Los tibetanos llaman a esta práctica jhator, que significa «el alma a las aves». Una vez que el cuerpo desmembrado está en el sitio adecuado, las aves acuden sin demora y pelean por los trozos de carne. Cuando los huesos quedan completamente limpios, los monjes los reúnen y trituran con mazos, los mezclan con harina y alimentan a las aves más pequeñas.Esto demuestra que los tibetanos sólo ven al cuerpo como un envase, y al dejarlo el alma, no es más que un contenedor vacío, no hay necesidad de preservarlo: la mejor manera de regresarlo al ciclo de la vida es formando parte de la cadena alimenticia.Este rito funerario se lleva a cabo desde el s. XII, según El libro tibetano de los muertos (Bardo Thodol, s. XIV), que estipula las acciones necesarias y los tiempos para la reencarnación del alma (incluso en más de un cuerpo) según el budismo tibetano. Esta práctica fue prohibida durante algún tiempo, pero en la década de los 80 la tradición regresó. Uno de los posibles motivos por los que este tipo de ritual fue creado, puede tener relación también con el hecho de que no hay suficiente madera para crear piras funerarias para todos los cadáveres en aquel lugar, y su suelo es generalmente rocoso y duro, donde resulta imposible cavar tumbas.

Sorer

Por el contrario, en Tana Toraja, Indonesia, los funerales son acontecimientos costosos que involucran a toda la aldea y pueden durar desde unos días hasta semanas. Para obtener los recursos necesarios, la familia del difunto ahorra por un periodo largo de tiempo, pues también sacrifican un búfalo de agua, que es el que llevará el alma del difunto al otro mundo. Una de las particularidades de este rito mortuorio es que en ocasiones pasan meses e incluso años para que la familia pueda realizar el funeral, y durante ese tiempo, el cadáver es visto como una persona enferma o dormida a la que colocan en una habitación acondicionada en el hogar familiar y la cuidan, «alimentan» y sacan a pasear, por lo que sigue siendo una parte fundamental en la vida de sus seres queridos.

El ritual de amputación de dedos o falanges es originario de Papua, Nueva Guinea, donde a los deudos (tanto adultos como niños) les son amputadas las falanges distal y media de algún dedo de las manos, y se cree que la práctica trata de satisfacer y ahuyentar a los malos espíritus, al tiempo que utiliza el dolor físico para expresar el sufrimiento y la tristeza internos.

Actualmente, los funerales verdes están ganando más adeptos, principalmente en Estados Unidos, pues aproximadamente en 20 o 30 años, los cementerios de la mayoría de las ciudades del mundo no tendrán capacidad para albergar más cadáveres en sus cementerios. Parte de esta problemática se resuelve con la incineración, pero existen opciones más amables con el medio ambiente: las urnas y ataúdes biodegradables de los funerales verdes y las «bolas de arrecife» promueven la conciencia ecológica aún después de la vida. Esto conlleva a evadir el proceso de embalsamamiento (y el uso de millones de litros de químicos anuales para realizarlo, así como la contaminación atmosférica creada por los hornos crematorios, entre otros) y retribuye a la naturaleza, en la medida de lo posible para un cuerpo humano, una parte de lo que ha sido tomado.

Existen una gran cantidad de ritos mortuorios en todo el mundo, y algunos incluso han sido prohibidos o satanizados por culturas diferentes, pero lo cierto es que la inquietante búsqueda por tratar de entender a la muerte y esa inevitable necesidad de despedir, de alguna manera específica, a un ser querido, ha creado ideologías y prácticas tan diversas como disímiles, pero lo cierto es que no se puede juzgar sin tener el conocimiento necesario o la interpretación adecuada, pues, finalmente, «la normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña es un caos para la mosca».

Published on April 26, 2015 16:11

Irreverencias maravillosas: Sobre la necesidad de los tiros

El texto de este mes para mi columna mensual, Irreverencias maravillosas, de la Revista VozEd, está dedicado a los ritos mortuorios, aquellas prácticas en las que se honra a los muertos y que varían entre las diversas culturas del mundo.

Pueden leer una versión extendida del texto, directamente de la revista, en este enlace.

Sobre la necesidad de los ritos

Morimos tantas veces como perdemos a uno de los nuestros.

Siro

(…) una sociedad que niega el duelo y no ofrece apoyo ritual a los dolientes está, en consecuencia, fomentando reacciones armónicas y neuróticas en muchos de sus ciudadanos.El culto a la muerte está presente en todas las culturas actuales, y son procedimientos que unifican y refuerzan la esencia de cada ser con la civilización a la que pertenece. La muerte es una consecuencia inexorable de la vida, y en grandes asentamientos humanos lo natural es que tenga una presencia tan fuerte como cualquier etapa de la vida, de ahí que la sociedad haya heredado las diversas y distantes formas de llevar a cabo el acto para enfrentarla.El rito (del latín ritus, en referencia a las ceremonias religiosas y cuya raíz indoeuropea se asocia a términos como «mover» o «ajustar», que debe llevarse a cabo con cierto orden) es un suceso ceremonial o de culto, simbólico, que se repite constantemente en las diversas culturas y conmemoran o veneran a sus propios mitos. Se lleva a cabo a través de una celebración festiva o de manera solemne, según las normas que lo rijan conforme a su práctica.El rito funerario es, entonces, el acto socio-cultural que vincula a las personas con la muerte y que busca, de manera metafórica, facilitar la transición para los deudos y, en cierto sentido, la del propio difunto, así como volver más cognoscible al fenómeno biológico de la muerte para la sociedad.Las culturas son tan diversas como las tradiciones y creencias, como las religiones y ceremonias. La antropología tiene especial interés por todos los diversos rituales funerarios por lo que representan: la cosmovisión, valores y creencias específicas de la colectividad a la que pertenecen. Algunos de los ritos funerarios más distantes al ritual tradicional de Occidente en la actualidad (independientemente de la religión), el velorio, superan cualquier idea o fantasía que se pueda tener al respecto. A continuación, una breve exposición de las más impactantes, que oscilan entre el canibalismo, el desmembramiento, la exhumación, la exposición del cadáver ya momificado y la mutilación de cuerpos vivos.El Entierro celestial o Funeral celeste tibetano es una forma de disección practicada en el Tibet. Tras tres días de fallecido, el cadáver, cubierto en una manta blanca, es llevado a lo alto de una montaña por algunos monjes, que posteriormente lo descubren, desmiembran y cortan con hachas, y lo dejan como alimento para cientos de buitres y otras aves carroñeras previamente convocadas. Los tibetanos llaman a esta práctica jhator, que significa «el alma a las aves». Una vez que el cuerpo desmembrado está en el sitio adecuado, las aves acuden sin demora y pelean por los trozos de carne. Cuando los huesos quedan completamente limpios, los monjes los reúnen y trituran con mazos, los mezclan con harina y alimentan a las aves más pequeñas.Esto demuestra que los tibetanos sólo ven al cuerpo como un envase, y al dejarlo el alma, no es más que un contenedor vacío, no hay necesidad de preservarlo: la mejor manera de regresarlo al ciclo de la vida es formando parte de la cadena alimenticia.Este rito funerario se lleva a cabo desde el s. XII, según El libro tibetano de los muertos (Bardo Thodol, s. XIV), que estipula las acciones necesarias y los tiempos para la reencarnación del alma (incluso en más de un cuerpo) según el budismo tibetano. Esta práctica fue prohibida durante algún tiempo, pero en la década de los 80 la tradición regresó. Uno de los posibles motivos por los que este tipo de ritual fue creado, puede tener relación también con el hecho de que no hay suficiente madera para crear piras funerarias para todos los cadáveres en aquel lugar, y su suelo es generalmente rocoso y duro, donde resulta imposible cavar tumbas.

Sorer

Por el contrario, en Tana Toraja, Indonesia, los funerales son acontecimientos costosos que involucran a toda la aldea y pueden durar desde unos días hasta semanas. Para obtener los recursos necesarios, la familia del difunto ahorra por un periodo largo de tiempo, pues también sacrifican un búfalo de agua, que es el que llevará el alma del difunto al otro mundo. Una de las particularidades de este rito mortuorio es que en ocasiones pasan meses e incluso años para que la familia pueda realizar el funeral, y durante ese tiempo, el cadáver es visto como una persona enferma o dormida a la que colocan en una habitación acondicionada en el hogar familiar y la cuidan, «alimentan» y sacan a pasear, por lo que sigue siendo una parte fundamental en la vida de sus seres queridos.

El ritual de amputación de dedos o falanges es originario de Papua, Nueva Guinea, donde a los deudos (tanto adultos como niños) les son amputadas las falanges distal y media de algún dedo de las manos, y se cree que la práctica trata de satisfacer y ahuyentar a los malos espíritus, al tiempo que utiliza el dolor físico para expresar el sufrimiento y la tristeza internos.

Actualmente, los funerales verdes están ganando más adeptos, principalmente en Estados Unidos, pues aproximadamente en 20 o 30 años, los cementerios de la mayoría de las ciudades del mundo no tendrán capacidad para albergar más cadáveres en sus cementerios. Parte de esta problemática se resuelve con la incineración, pero existen opciones más amables con el medio ambiente: las urnas y ataúdes biodegradables de los funerales verdes y las «bolas de arrecife» promueven la conciencia ecológica aún después de la vida. Esto conlleva a evadir el proceso de embalsamamiento (y el uso de millones de litros de químicos anuales para realizarlo, así como la contaminación atmosférica creada por los hornos crematorios, entre otros) y retribuye a la naturaleza, en la medida de lo posible para un cuerpo humano, una parte de lo que ha sido tomado.

Existen una gran cantidad de ritos mortuorios en todo el mundo, y algunos incluso han sido prohibidos o satanizados por culturas diferentes, pero lo cierto es que la inquietante búsqueda por tratar de entender a la muerte y esa inevitable necesidad de despedir, de alguna manera específica, a un ser querido, ha creado ideologías y prácticas tan diversas como disímiles, pero lo cierto es que no se puede juzgar sin tener el conocimiento necesario o la interpretación adecuada, pues, finalmente, «la normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña es un caos para la mosca».

Published on April 26, 2015 16:11

March 31, 2015

Juan Peregrino no salva al mundo – Rafael Villegas y Diana Martín

Juan Peregrino no salva al mundo(Paraíso perdido, 2012) de Rafael Villegas (escritor mexicano, 1981) y Diana Martín (dibujante y pintora mexicana, 1979) es un libro de cuento ilustrado del que el propio autor se ha referido como un libro “para adultos y niños malos”.

Villegas ha ganado diversos premios, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2005, el Premio Julio Verne 2007 y 2009 y el Premio Nacional de Cuento José Agustín 2009, y en 2010 fue becario del FONCA en la especialidad de cuento.

Villegas y Martín han hablado de sus procesos creativos para esta obra en algunas entrevistas y presentaciones, y han dejado claro que en este caso, la obra se creo a la inversa: primero surgieron las ilustraciones, los dibujos, y después el texto. Y funcionsu entorno, tambies personajes que habitan estas pentos se comunican entre las padores para Tusitala en Guadalajara, en diciembró a la perfección, pues lograron vivificar no sólo a los peculiares personajes que habitan estas páginas, sino también su entorno, La Ciudad Equivocada, que en el mismo nombre lleva la condena, al igual que se protagonista, Juan Peregrino.

Juan Peregrino llegó a mis manos cuando tuve el honor de contar con el autor como uno de mis presentadores para Tusitala de óbitos en Guadalajara, en diciembre del año pasado, y aquí está la dedicatoria (junto con el separador, un detalle muy bello por parte de la editorial):

Los cuatro cuentos y las ilustraciones de Juan Peregrino no salva al mundo se desarrollan en La Ciudad Equivocada, por lo que personajes, situaciones y acontecimientos se comunican entre las páginas, formando un todo y mostrando con detalle los mundos que están bajo la superficie de las cosas.

El primer cuento, “Breve noticia sobre la vida de Juan Peregrino y su paso por La Ciudad Equivocada”, es narrado por Alberto Mostro, Juez del Distrito Cinco de Ciudad Equivocada y amigo íntimo de Peregrino, de quien conoce su biografía detalladamente.

“Las Hermanas y la Compañía del Equilibrio” describe, a través de un narrador omnisciente y de la metaficción, la historia de unas gemelas que no se parecen en absoluto, y que incluso intercambiaron (por alguna razón al parecer inexplicable) partes de su cuerpo al estar en el vientre materno. Un elefante equilibrista, pájaros con cabeza de humanos que no son visibles para todos, ratas y dodos antropomorfos forman parte de una sociedad tan dispar como sorprendente y, por lo mismo, idéntica a la nuestra. Todos ellos tienen una premisa inconsciente: amar la propia inmundicia antes que perderla.

Ilustración de la página 43

Ilustración de la página 43“Señora y Señor Gourmet” fue mi relato favorito, y lo pueden leer en este enlace de scribd. Este cuento es el reflejo de lo que son realmente el cariño y el amor: la necesidad de saciar una carencia a costa de cualquier sacrificio.

“Juan Peregrino no salva al mundo” es el cuento que cierra el libro. Pero, ¿por qué salvarlo? Si el final (la muerte) es inminente y sólo por medio de artificios médicos o científicos se logra postergar la vida, el deceso siempre estará esperando, esperando a que no se pueda postergar más, mirando como extinguimos nuestras posibilidades hasta que lo inevitable sucede. El tiempo, para la muerte, es lo de menos. La cuestión fundamental para los vivos está en ganar un poco más de tiempo, por incalculable que sea, por el simple placer de seguir siendo.

La metamorfosis, la transformación, la duplicidad, artificios que reproducen la imagen, postergándola, como un perturbador Phantoscopio, el efecto amenazante del doppelgänger y las claras alusiones al universo literario de Lewis Carroll son sólo algunos atisbos a las existencias peregrinas que ha creado Villegas.

Juan Peregrino no podría existir sin las imágenes, pues la lectura de ambos, texto e ilustraciones (algunas en blanco y negro y otras a colores), crea una correspondencia perfecta de estética y significado, de profundidad e intriga, de belleza y melancolía.

Ilustración de la página 14

Ilustración de la página 14 Juan Peregrino plantea la historia, la narrativa, como soporte al recuerdo y la memoria, como sostén de la propia existencia. Nada más certero.

Pueden adquirir el libro en Librería Ítaca (Gdl) y en la página web de la ilustradora, así como en la de la editorial.

Para finalizar, transcribí mis frases favoritas del libro.

Breve noticia sobre la vida de Juan Peregrino y su paso por La Ciudad Equivocada

“(…) en cada amistad, como es natural, hay cuestiones que reservamos a la privacidad de nuestras conciencias.”

“Así, hago votos para que el lector perspicaz sepa desechar los prejuicios y lea con apertura esta historia fragmentaria.”

“’en tiempos en que todos se comían a todos’. Desconozco si lo dijo de manera literal. Espero que sí.”

“Ahí, enclaustrado, Juan Peregrino aprendería los secretos del arte de conjurar las existencias, las inexistencias y el tiempo, para darles formas de historias (…)”

“(…) hay que estar dispuesto a perderlo todo para contar historias (…)”

“(…) lo e es nuestro oficio."bras mal equilibradas. Equilibrio, señores, re. No hay red que proteja contra la cae o que, por lo menos, único en pie era un árbol seco, del cual colgaba una cuerda anudada, lista para ahorcar."

“No cabe duda de que no tenemos memoria.”

“Quién sabe qué secretos se oculten bajo la sombra de nuestra propia ignorancia.”

Las Hermanas y la Compañía del Equilibrio

“La música de su corno, aunque bella y alegre, parece dictada por seres de otro mundo, un mundo que ya no existe o que, por lo menos, está lleno de sombras y ruinas.”

“(…) a lo mejor no sólo quieren vernos caer sino que les caigamos encima. Algunos de ellos no tendrán muchas ganas de vivir. Pero nuestro trabajo es mantenerlos vivos, aunque sea con el propósito de esperar que los aplastemos.”

“Contar historias puede ser tan peligroso como vivir sobre un alambre. No hay red que proteja contra la caída estrepitosa de palabras mal equilibradas. Equilibrio, señores, ése es nuestro oficio.”

“(…) el artista debe prestarse a andar sobre el abismo.”

“El tiempo no le pertenece a nadie. No en este mundo.”“Entendió que, después de todo, no era tan distinta a su hermana, Ambas se odiaban igual.”

Juan Peregrino no salva al mundo

“En todos los mundos, sin embargo, nuestro oficio siempre era el de contador de historias y nuestro destino el de destructor de la existencia.”

“(…) todas las historias tienen puntos ciegos, lo que no fue narrado pero debió serlo. En ninguna historia, eso lo sabes bien, se pueden narrar todas las cosas.”

“Pero lo que no contamos es tan importante como lo que sí. Y lo que no contamos siempre encuentra la manera de regresar al mundo.”

“(…) sembramos su camino de flores más terribles que hermosas.”

“Al final, sólo quedaba en pie la que había sido mi Torre. La construí para eso, para persistir un poco más que los ladrillos.La hice con palabras y la poblé de imágenes.”

“Ya no había nadie con quien compartir la pesadumbre de la existencia.”

“Ya no obedecían a la muerte, sino al Terror.”

Published on March 31, 2015 15:11

March 30, 2015

Historia de Mariquita - Guadalupe Dueñas (cuento)

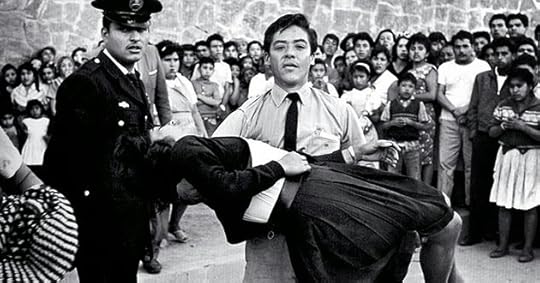

Fotografía por Hans Beacham, 1959.

Fotografía por Hans Beacham, 1959."Historia de mariquita", de Guadalupe Dueñas (escritora mexicana, 1920-2002) es el cuento de este mes en el blog.

Este relato forma parte de Tiene la noche un árbol (1958), primer libro de cuento fantástico de la autora que reúne 25 relatos muy diferentes entre sí, pero que ostentan el estilo particular de Dueñas.

"Historia de Mariquita" narra cómo una familia nuclear tradicionalista enfrenta la "muerte niña" de su primogénita, describe cómo el duelo se convierte en una especie de adoración oculta, de secreto doloroso y presente en la existencia de cada integrante, cómo aquel pequeño cuerpo se vuelve una presencia estática necesaria por el vínculo emocional, al que tratan con una devoción y temor tales, que resulta imposible imaginar la realidad sin él.

Dueñas escribió cuento y ensayo, publicó 5 libros, colaboró en diversas antologías y se han escrito diversos textos en torno a su vida literaria. Pueden leer éste y dos cuento más de la autora en esta página web. En éste enlace de scribd, hay otros cuentos y una entrevista escaneados de sus publicaciones originales. En 2012, el Instituto Nacional de Bellas Artes publicó la antología digital Guadalupe Dueñas... ¡está de moda! , que reúne algunos de sus cuentosy textos de otros autores en relación con Dueñas, entre ellos, Vicente Leñero.

Historia de Mariquita

Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza; ponerla en el comedor tampoco convenía; dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre; y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas. Así que, invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo “nuestra” porque era de todas. Con Mariquita, allí, dormíamos siete.

Mi papá siempre fue un hombre práctico; había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquél sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama.

Como explico, lo importante era descubrir el lugar para Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico; pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero.

Esta situación sólo nos interesaba a las dos mayores; las demás, aún pequeñas, no se preocupaban.

Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido; pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla; pues, aunque solamente la vio una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa.

Mariquita nació primero; fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba diez años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia.

Su pasado es corto, y muy triste: Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes; trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser su madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desvalida en aquél cañón de vidrios que sólo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor del helitropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir.

Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba.

Recuerdo que por lo menos una vez al año papá reponía el líquido del pomo con nueva sustancia de su química exclusiva —imagino sería aguardiente con sosa cáustica—. Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como auguraba que encontraríamos en el mundo.

Claro está que el secreto lo guardábamos en familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo y ninguna de éstas perduró en nuestra amistad. Al principio se llenaban de estupor, luego se movían llenas de recelo, por último desertaban haciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres. La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto. Ahora yo lo conservo: es pequeño como un caballito de mar y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece.

Pasó el tiempo, crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras; pero seguíamos cambiándonos de casa y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita.

Alquilamos un señorial caserón en ruinas. Las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos distribuimos pinturas y cuadros sin interesarnos las conveniencias estéticas. Cuando la rajadura era larga como un túnel la cubríamos con algún gobelino en donde las garzas, que nadaban en punto de cruz de añil, hubieran podido excursionar por el hondo agujero. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un plato fino, un listón o dibujos de flores. Hubo un problema con el socavón inferior de la sala; no decidíamos si cubrirlo con un jarrón ming o decorarlo como oportuno nicho o plantarle un pirograbado japonés.

Un mustio corredor que se metía a los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. Con justo delirio de grandeza dimos una mano de polvo de mármol al desahuciado cemento de la pila, que no se quedó ni de pórfido ni de jaspe, sino de ruin y altisonante barro. En la parte de atrás, donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuanto nos permitiera desfogar nuestro complejo residencial.

La casa se veía muy alegre; pero así y todo había duendes. En los excepcionales minutos de silencio ocurrían derrumbes innecesarios, sorprendentes bailoteos de candiles y paredes, o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Las primeras veces revisábamos minuciosamente los cuartos, después nos fuimos acostumbrando, y cuando se repetían estos dislates no hacíamos caso.

Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero: que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corrió la voz y el compromiso de las explicaciones; como todas éramos solteras con bastante buena reputación se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote a la que siquiera no levantaron calumnias.

Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción que ningún médico quiso extender. Mientras tanto la criatura, que llevaba tres años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje.

Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de mastuerzos y una pequeña cruz como si se tratara de un canario.

Ahora hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde Limbo donde habita y si en las tardes todavía la arrullan las palomas.

Cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó veinte años, se me nubla el corazón de nostalgia como el de aquellos que conservan una jaula vacía; se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño; reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía.

Published on March 30, 2015 14:29

March 28, 2015

Efímera – Miguel Antonio Lupián Soto

Efímera (Samsara, 2011) de Miguel Antoio Lupián Soto (escritor mexicano, 1977) es el primer libro de cuento fantástico del autor. Más de 35 narraciones breves comparten estas páginas de excepcionales personajes y situaciones catastróficas en escenarios familiares.

Efímera llegó a mis manos gracias a un intercambio literario que hice con el autor, antes de que finalizara 2014, ahí que tenga una bella dedicatoria:

Gabriela Damián ofrece una exacta descripción de la narrativa de Lupián en su increíble prólogo a Efímera:

(…) la imaginación de Miguel Lupián nos concede una tregua, una oportunidad de otear la frontera de la duda, el desconcierto, lo sobrenatural, en términos cercanos y contemporáneos. Con Efímerarecuperamos la posibilidad de reconocer en nuestras propias calles y casas, en nuestra propia historia, el escalofrío de lo imposible.

La necesidad de que la fantasía irrumpa sin aviso en la vida cotidiana, de experimentar el miedo que produce la madera chirriante o el lamento de unas bisagras, el recordatorio funesto de la sangre y la muerte están en estas páginas, condensadas habilidosamente en narraciones compactas y pulcras.

El epígrafe del libro es simplemente genial, pues en el agradece (aparte de hacerlo a sus seres queridos) a profesores, escritores, músicos, cineastas y artistas “por hacer de esta vida efímera un viaje fantástico.” Nada más atinado.

Lupián Como debe ser.antartistas por hacer de esta vida efa profesores, escritores, mufinalizara 2014.presenta lo fantástico como algo ya dado en la realidad, así como en el viento y en las formas, y que sale a través de una mínima grieta, de una ruptura casi imperceptible pero que está siempre ahí, esperando una mirada atenta, unos oídos esperando escuchar la invisible tonada escondida en el estruendo o un tacto considerado: sentidos que escudriñen más allá de lo manifiesto. Son claras las evocaciones a Borges, Tario, Cortázar y Lovecraft, entre varios más.

Hablar de cada cuento o minificción que me fascinó sería hablar de casi todas ellas, así que hice una pequeña selección.

“Noche de furia” demuestra cómo un momento atroz puede ser fugaz, durar segundos, pero sus consecuencias ser eternas y sobrecogedoras. Lo atroz aquí también se esconde en el tamaño: el castigo es minúsculo pero pertinaz, insistente. “El regalo” presenta una ofrenda anónima que demuestra que la felicidad no está en los objetos ni en la vida, sino en su ausencia, en la ausencia incluso del cuerpo, de la existencia. En la completa desap fulminar el presente, la realidad, con una flama cia incluso del cuerpo, de la existencia. En la desaparciiarici fulminar el presente, la realidad, con una flama cia incluso del cuerpo, de la existencia. En la desaparciión.

“Acetenic” plantea una cuestión: fulminar el presente, la realidad, con una flama que irá creciendo vertiginosamente, consumiendo todo a su paso y sin consideración alguna. Pero esa fulminación no sólo significa destrucción. Es, a la vez, una creación nueva a partir de lo existente, pero en sentido opuesto. “Domingo” no sólo es la denominación de un día. En Efímera, Domingo es una figura baja y humana que necesita realizar una labor específica que reclama su libertad, el tiempo que otros dedican al esparcimiento. Domingo es un niño que demuestra su hartazgo a través de la sangre de su propio cuerpo, de heridas autoinflingidas con las que busca resarcir la imposición.

“Alma” describe la inmolación como procedimiento para buscar la verdad, para comprobar que las palabras de cierta figura de autoridad son irrefutables. “El gigante” remite a los diversos tributos o sacrificios anuales para deidades, ejércitos, imperios o pueblos que los seres humanos han llevado a cabo durante cientos, miles de años. En este caso específico, el tributo es un niño, tal como hacía Vlad Dracul con los otomanos: no se sabe en realidad si el tributo vivirá por mucho más tiempo, lo único certero es su partida, la garantía de su ausencia.

“Morir y nada más” es la repetición del instante mismo de la muerte por la eternidad: un pequeño fragmento del Infierno de Dante, la existencia se ha convertido en la reproducción del mismo hecho ad aeternum. “Buscando amor” refleja una acción que acompaña a una creencia lo mismo ancestral que brutal. Y, que al parecer, no es muy efectiva. Pero las costumbres son una parte esencial de nosotros mismos, de ahí la imposibilidad de escapar de ellas.

“Goyo” es una extraordinaria historia que una a la perfección lo fantástico con lo realista: del poder de la creatividad infantil surgen verdaderos monstruos con el poder de atravesar ambos mundos a su capricho.

“El extraño caso de un velador” refleja la importancia de los personajes no sólo en la mente de sus creadores, sino en sus vidas. Es una historia que demuestra lo que ocurre cuando las vidas ficticias cobran mucha más fuerza que las vidas reales, cuando son mucho más interesantes y bellas, mucho más maravillosas, admirables.

“Treinta y tres trinos” es un conjunto de 33 cantos o entonaciones directas, precisas y abreviadas, 33 disparos certeros a la imaginación y a la empatía.

Efímera es un conjunto de adversidades, de sensaciones y cierta adoración y cariño por lo que, aparentemente, menos lo merece.

Lupián es director de Penumbria, revista fantástica para leer en el ocaso (“Penumbria, la ciudad del eterno crepúsculo”), que se compone de cuentos, reseñas literarias y diversos artículos culturales, donde también son publicadas periódicamente convocatorias para concursos de cuento fantástico y minificción.

Mi ejemplar pertenece a la reimpresión hecha en 2013, pues el tiraje de 2011 se terminó rápidamente. El libro se puede conseguir directamente con el autor, a quien pueden contactar en su blog.

Para finalizar, transcribiré a continuación mis frases favoritas del libro.

Primera entrada al diario de un ciego

“Por eso he comenzado a escribir: para enjaular las formas, encadenar los colores; evitar que los nudos torpes de mi futura ceguera dejen escapar las imágenes.”

Noche de furia

“Alaridos rompen el silencio, tu cordura.”

Morir y nada más

“(…) derruidos, desprovistos de toda dignidad.”

“No tengo más remedio que repetirme.”

Polvo

“El polvo que escurre de la ventana por la que algún día saldremos.”

El extraño caso de un velador

“Son personajes fallidos. Personajes que no cuajaron y fueron abandonados por los estudiantes, explicó (…)”

“Se levantó de la cama con el sabor de la angustia en la garganta.”

“Se vistió rápidamente y corrió por las calles anegadas rezándole a un dios en el que no creía.” Ibídem

Treinta y tres tristes trinos

· Despierta. Sangre en el cuello, en los muslos.El sol derramándose por la ventana. Ojos rojos, piel en llamas. Inmortalidad perdida.

· El semáforo y yo caemos desprovistos de toda dignidad. Mientras el responsable huye, nuestros ojos se apagan irremediablemente.

· Tardé mucho en comprender que el espejo, donde nunca encontré mi reflejo, era sólo una ventana. Ahora, del otro lado, sigo sin encontrarlo.

· Por las noches, el abuelo se descuelga. Se cambia la corbata, se recorta el bigote. Y antes de que amanezca, me saluda y regresa a la pared.

· Entre mis brazos, mi hijo me mira con desprecio. Le regalo una sonrisa y lo coloco junto a los otros seis frascos que contienen a sus hermanos.

· Tu risa sofocada en las cortinas, tu mirada recluida en el espejo, tu olor desgajándose de las paredes, tu cadáver debajo de la cama…

· Anoche el traje gris escapó por el balcón. Al traje azul lo alcancé por la solapa y lo encerré en el armario bajo un sudario de plástico.

· Por años limó sus cuernos, sus colmillos; domesticó sus pasiones, suavizó sus palabras… Pero nada había cambiado: seguía siendo un hombre.

EpílogoBoda qup 13 silencio, tu cordura.” p. 2ciegose derrumban. Se retira, una vez mlor desgajandose de las paredes,is frascos que contienen ímica

· Ejecuta la marcha nupcial pero su violín enloquece. Los novios y la iglesia se derrumban. Se retira, una vez más, tocando la marcha fúnebre.

Published on March 28, 2015 15:42

March 26, 2015

Irreverencias maravillosas: El recuerdo como ritual

El texto de este mes para mi columna mensual, Irreverencias maravillosas, de la Revista VozEd, está dedicado a la historia y características de una tradición europea de dos siglos atrás, la fotografía post mortem.

Pueden leer una versión extendida del texto, directamente de la revista, en este enlace.

El recuerdo como ritual

«Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales».Miguel Delibes

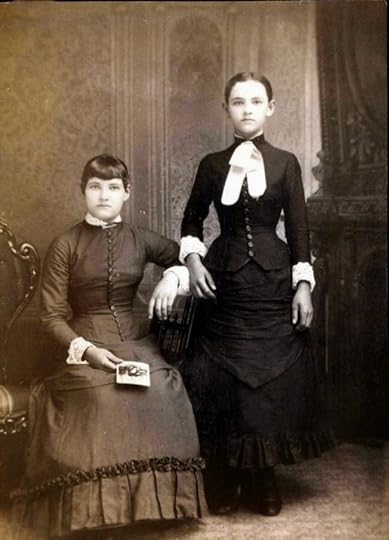

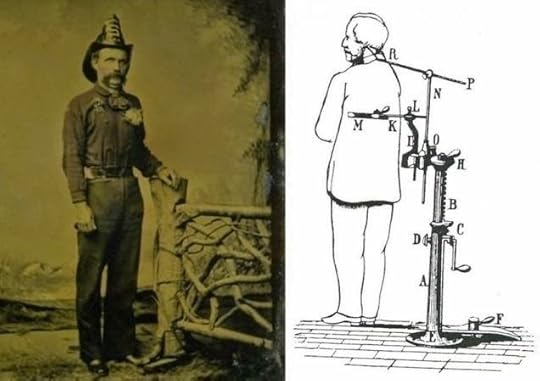

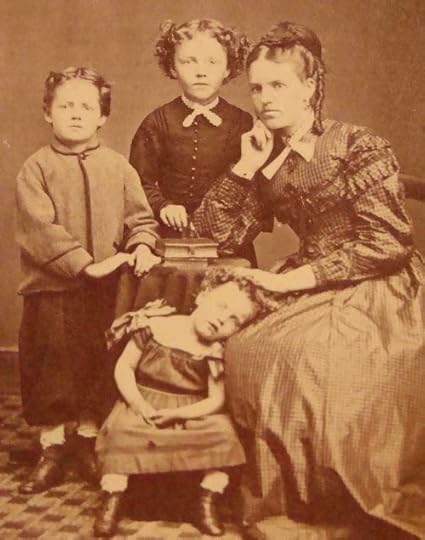

Una de las costumbres más particulares en la inquietante y doble moralista era victoriana (s. XIX), en la que proliferaba el adulterio, la prostitución, las drogas, los narcóticos «sociales» y el trabajo infantil, era la fotografía post mortem (después de la muerte): se retrataba a las personas que habían fallecido recientemente, solos o acompañados por algunos de sus familiares, ataviados con sus mejores ropas, arreglados y peinados tradicionalmente, sin evocaciones directas a la muerte (como ataúdes, tumbas o cementerios). Si varios miembros de la familia habían muerto el mismo día, los fotografiaban juntos, por lo que en algunas imágenes pueden aparecer varias personas fallecidas.El daguerrotipo fue el primer método fotográfico «popular» difundido a partir de 1939 en Europa, y le permitió a la mayoría de las familias que no contaban con la solvencia necesaria para solicitar un retrato hecho por un artista, conservar un recuerdo (a veces el primero y último) de sus seres queridos para inmortalizarlos a través de frágiles imágenes sobre superficies de plata o cobre plateado que resultaban en piezas únicas y que tardaban varios minutos en realizarse, tiempo durante el cual las personas debían mantener la misma posición. Generalmente se hacían en estudios fotográficos, a menos de que el cuerpo no pudiera ser transportado.Debido al propósito de representar a los cadáveres como cuerpos con vida, en varias fotografías es difícil saber quién había muerto, pues incluso los fotógrafos crearon un pequeño artefacto que sostenía a los cuerpos por la espalda y el cuello para poder tenerlos en pie, y no retratarlos únicamente sentados o recostados.

En las fotografías también podían aparecer los objetos favoritos o mascotas (de las que, por cierto, también hay algunas fotografías post mortem) del difunto, e incluso portar una corona de flores o estar rodeado por las mismas.

Algunas particularidades que pueden ayudar a detectar entre los fotografiados quién había fallecido, son las miradas, pues los familiares por lo general veían directamente a la cámara o tenían semblantes que reflejan sentimientos particulares, mientras que los finados no tienen posturas naturales, su piel podría tener un color levemente diferente, los párpados cerrados o un rostro rígido, y cuando parecían mirar a un objetivo en particular, las pupilas eran retocadas a mano en la fotografía para dar un toque realista a su figura.

Que la mayoría de fotografías sean de bebés o niños pequeños tiene una razón: más allá de ser sobrecogedora, esta prática demuestra un contexto social trágico en el que la tasa de mortalidad infantil era algo usual y donde la falta de métodos anticonceptivos y lo primitivo en los procedimientos del parto ponía en riesgo tanto vida de la madre como la de la criatura. No debe cuestionarse la belleza que existe en estas fotografías que, a pesar de ser funestas, demuestran el amor de las familias en duelo por los seres queridos que partieron, así como ese anhelo tan humano de conservar un recuerdo infalible al tiempo de quienes han muerto.

Aunque actualmente esta práctica (o al menos sus particularidades) ha desaparecido, hay un sitio de Internet, The Thanatos archive, dedicado a preservar y digitalizar todas las fotografías antiguas post mortem que les han facilitado para crear un banco de imágenes disponible para sus miembros, quienes al pagar un mínimo de 25 dólares, tienen acceso a más de 2 000 fotografías y pueden ponerse en contacto con los otros asociados.

Preparar y ataviar a los cadáveres para impedir la putrefacción, al menos de manera temporal para las fotografías, no dista mucho de lo que hacían en el Antiguo Egipto respecto a la momificación (3500 a. e. c.), y es algo que se practica en diversas culturas: en occidente suele prepararse el cadáver para el velorio (se deja presentable el cuerpo, se le viste con sus mejores ropas se maquilla para que luzca con vida) al igual que lo hacían para las fotografías post mortem. La única diferencia es que con la tecnología actual y los teléfonos inteligentes, las fotografías digitales abundan por doquier y ya no es necesario tomar una del cadáver como recuerdo.En México, el fotógrafo Enrique Metinedes es conocido mundialmente por su trabajo en nota roja en el que muestra «(…) la exposición de emociones de situaciones límite de tragedias humanas, tomadas con talento y recursos artísticos fotográficos». La colección de Metinedes se conforma de accidentes, asesinatos, catástrofes y desgracias humanas: ha perpetuado en la memoria fotográfica a innumerables cadáveres (algunos incluso sin identificar) y sucesos históricos, como el fatídico terremoto del 85, de manera magistral. 101 tragedias de Enrique Metinedes es un libro que muestra una selección de fotografías y textos realizados por el autor y que muestran las escenas más impactantes que ha presenciado.

En Alemania, el fotógrafo Walter Schels realizó, en 2008, un proyecto increíble titulado «Time before death» con personas en estado terminal a las que entrevistó y retrató antes y después de sus muertes. La importancia de su proyecto, además de la belleza de las fotografías, radica en que revela los pensamientos y reflexiones que tienen las personas conscientes de que morirán en muy poco tiempo. Las fotografías se expusieron durante el mismo año en un museo de Londres.

Maria Hai-Anh Tuyet Cao, 52

First portrait:

December 5 2003

"Death is nothing,” says Maria. “I embrace death. It is not eternal. Afterwards, when we meet God, we become beautiful. We are only called back to earth if we are still attached to another human being in the final seconds.”

Walter Schels/Wellcome Trust

Second portrait:

February 15 2004

Maria’s thoughts on death are permeated with her belief in the teachings of her spiritual guru, Supreme Mistress Ching Hai; she believes she has already visited the afterlife in meditation. What Maria hopes is that she can achieve a sense of total detachment at the moment of death: she spends most of her time in the days leading up to her death preparing mentally for this.

Walter Schels/Wellcome Collection

El ritual de la fotografía post mortem ha desaparecido casi por completo (al menos de la forma tradicional) y ello conlleva a olvidar en cierto aspecto a la muerte, hacerla a un lado o ignorarla, olvidar el proceso del duelo con el cuerpo y relegar a la figura física a un recuerdo vago en la memoria o a representaciones de aquel en vida.La fotografía post mortem es una muestra de cariño, de eterno amor filial y de aceptación frente a lo infalible.

Published on March 26, 2015 20:01

February 28, 2015

Tusitala de óbitos - reseña por Víctor Roberto Carrancá

El escritor Víctor Roberto Carrancá reseñó, en abril de 2014, mi libro Tusitala de óbitos.

No transcribí, como suelo hacer en estos casos, el texto, y tampoco escribí la debida entrada, y de esto me percaté ayer. Sé que ya pasaron varios meses pero no quiero que quede fuera del archivo, así que aquí están estas gratas y satisfactorias palabras que Víctor le dedicó a Tusitala.

Agradezco de nuevo, como lo hice en su momento, y traigo al presente un fragmento del año anterior digno de recordar.

Para leer la reseña completa, visiten la entrada del autor en la revista Sexenio, en su columna El baúl del solitario.

Fragmento de la reseña:

Es sencillo (quizá demasiado) encontrar “comunes denominadores” entre escritores de literatura fantástica y de ciencia ficción, en México y Latinoamérica.Los caminos se juntan, se arremolinan incluso, de manera que el efecto laberíntico, pretendido tantas veces, se pierde entre las similitudes y las intertextualidades.Tusitala de óbitos, libro de cuentos de la queretana Lola Ancira, contraviene esa pretensión de establecer coincidencias temáticas. Lo hace, al menos, de fondo. A pesar de que se declara, de manera explícita durante gran parte de la obra, las influencias (de autores y temas) que cohabitan en los cuentos de este libro, la estructura y técnicas narrativas parecen declarar otra cosa.Encontramos, como en el caso de “Cosmogonía de las parafilias (o de superpoderes a parafilias)”, los temas recurrentes encuentran explicaciones poco convencionales. Se trata de una pintura de muchos matices que resulta tan confusa como cautivadora. Imposible no mencionar la portada del libro, mural de palabras y símbolos que se mezclan de modo abrumador.Este es el efecto invariable de la obra.Una tonalidad divergente, difusa, que envuelve y, al mismo tiempo, arrebata.

Published on February 28, 2015 13:36

February 27, 2015

Ícaro - Sergio Pitol (cuento)

Sergio Pitol en los 60

Sergio Pitol en los 60"Ícaro", de Sergio Pitol (escritor, diplomático y traductor mexicano, 1933) es el cuento de este mes en el blog.

Éste relato forma parte del libro homónimo publicado por Almadía en 2007, una singular compilación de 12 textos híbridos, de ensayos y cuentos que entrelazan sus línea y párrafos para formar originales historias que tienen un sitio particular y único en la literatura, y que pronto aparecerá reseñado por aquí.

"Ícaro", relato sumergido en aguas mitológicas, es más una reflexión a partir de cierta escena de una película que el narrador acaba de ver y que le remite a la extraña muerte de un amigo. La misma sensación inquietante invade al lector al presenciar, en voz del narrador, dicho suceso y las alusiones consecuentes. En la película dos literatos, uno de ellos asceta oportunista y el otro olvidado y casi en la miseria, crean cierta amistad basada en la ilusión; mientras en la primera historia el narrador tiene cierto sentimiento parecido al del protagonista de dejadez y distanciamiento, al tiempo que descubre, o cree descubrir, partes de una verdad oculta.

Pueden encontrar éste y tres textos más, del mismo autor, en esta entrada en la página de material de lectura de la UNAM.

Ícaro

Para Roberto Echavarren

El narrador ha visto esa tarde, en una sesión del Festival Cinematográfico de Venecia, un film japonés que revela, de un modo en apariencia inequívoco, aunque la acción transcurra en Japón (y un episodio esté situado en Macao), la vida de un amigo muerto unos años atrás en condiciones extrañas en una pequeña ciudad de la costa Montenegro. Ha caminado, conmovido, durante varias horas, ha vuelto a su hotel, ha telefoneado a México, ha conversado con su mujer, pero nada logra disipar la perturbación que la escena final le produjo.

Todo tiende a asegurarle la tranquilidad, el buen reposo. Manos competentes, ojos previsores, mentes exclusivamente destinadas a imaginar sus exigencias y deseos y a procurar satisfacérselos, se han esforzado en crear aquel ambiente, tan necesario en los momentos en que una reafirmación se vuelve indispensable. El teléfono a la mano; las cortinas de brocado espeso; la rugosa colcha de cretona con rayas de un verde suave que combina con otro aún más suave, imperceptible casi; una reproducción de Guardi, otra de Carpaccio. Algún broche de cromo o aluminio inteligentemente entreverado entre los muebles oscuros. Todo en la medida necesaria para recordarle al turista que no está solo, que no se ha derrumbado en otra época, que el Carpaccio y el Guardi y el falso brocado que cubre los muros son exclusivamente atmósfera, que continúa inmerso en su siglo, que una de las puertas conduce a un baño donde brilla el azulejo, el plástico, los metales cromados. Hacerle saber, en fin, que basta oprimir un botón para que surja un camarero y minutos después, sobre una mesa, aparezca el whisky, el hielo y también, si uno lo desea, un buen rizzotto de pesce, la cassatta, el café.

Carlos hablaba con frecuencia de las ventajas que podía proporcionar la vida en un hotel. En realidad, buena parte de su existencia transcurrió en ellos; conocía toda la gama, desde ese tipo de hoteles hasta las casas de huéspedes más inmundas, cuartos de alquiler de aspecto y hedor inenarrables. ¡A saber cómo sería aquel sitio en que pasó sus últimos días!

En la película aparecía un viejo caserón de madera de dos plantas. En el piso de arriba se hallaban los cuartos. Habitaciones rectangulares con seis o siete camastros. Abajo, una sala de té donde se reunía la localidad a comentar las noticias, a jugar a las cartas, a matar el tiempo. Llueve sin interrupción. La lluvia torrencial forma, como a Rashomón, cortinas sólidas, grises, densas, que no sólo incomunican a las personas sino a los objetos mismos. El hotel está casi vacío. No es temporada. En su cuarto es el único huésped. La humedad y el frío lo torturan, lo hacen sentir permanentemente enfermo. Ha llamado varias veces a la encargada para mostrarle las dos goteras del techo, pero la vieja se conforma con gruñir y no tomar medida alguna. Termina por poner un recipiente de lámina bajo una y bajo la otra una toalla; cada cierto tiempo debe levantarse para exprimir la toalla por la ventana. Recoge las mantas de las otras camas para cubrirse. Sus días transcurren en una neurastenia casi intermitente. Se pasa horas enteras en la cama, acurrucado bajo la montaña de cobijas, pensando sólo en el frío que le atiere las manos. Su imagen es la de un animal enfermo, por momentos gime suavemente: un animal que se recoge para morir. Y sabe que apenas ha empezado el invierno, que deberá resistir esa canallada de la naturaleza durante largos meses y que los peores aún no se presentan. Abre un bote; mastica unas galletas untadas con algo parecido a una pasta de pescado que humedece en un vaso. Hace movimientos de gimnasia para tratar de entrar en calor; a veces toma su libreta y baja a la sala de té. Los tres o cuatro campesinos que acuden al lugar apenas hablan; el frío y la penumbra los reconcentran, los aíslan. Tiene la preocupación de esquivar a la otra inquilina de la pensión y a su nieto; en días pasados se había sentado a tejer a su lado para espetarle un discurso nauseabundo sobre sus padecimientos: diarreas, resfriados, punciones, los nervios, el hígado, la pus que no cesa, inyecciones, lavativas, baños de azufre. Por la ventana se ve sólo el manto gris de la lluvia. La cámara hace prodigios para recrear ese mundo de oscuridad en que de golpe hay uno que otro destello luminoso: las gotas que rebotan en la acera como balas en una superficie metálica, el viejo desvencijado automóvil oscuro que cruza el pueblo en medio de un derrumbe de cielos. Tras el auto, el poeta menesteroso, envuelto en un abrigo harapiento que le llega a los pies, se abre paso a la carrera; agita los brazos como si luchara contra la misma sustancia espesa de la vida. En una mesa, cerca de una estufa de hierro, cuyo calor a nadie parece llegar a beneficiar, el obeso protagonista (¡qué lejos ya del atildado joven de las escenas de pasión de Macao!), intenta trazar, con desgana, algunos signos en su cuaderno. Las ideas no fluyen. Escribe unas frases, las tacha; el plumón comienza a bailar, a titubear, traza líneas, dibuja flores, perfiles de mujer, números, vuelve a detenerse; recomienza la tarea de esbozar aquel párrafo que con tantas dificultades parece avanzar. Arranca al fin la página, la estruja y la tira. Pide una botella de licor y llena un vaso. En ese momento irrumpe en el local, empapado, tembloroso, el viejo bardo.

Es evidente que el modo de manejar la luz entraña una intención simbólica. La atmósfera psicológica, al menos, se concentra o se distiende con su ayuda. En las primeras escenas, las de la juventud, la claridad es radiante y va en aumento hasta la parte de Macao donde la luminosidad se vuelve a momentos intolerable. Todo contribuye a ello, no sólo el sol siempre a plomo sobre los personajes; los trajes claros y vaporosos de la bellísima actriz que reproduce a Paz Naranjo, los sombreros de paja de los jóvenes, los toldos color crema de los cafés al aire libre.

—Ciega esta luz —dice en el momento de embarcarse.

Luego, la luz disminuye gradualmente hasta desaparecer casi del todo en las últimas escenas: la aldea de pescadores donde se ha terminado por refugiar el protagonista. El sol, las pocas veces que aparece, es como su triste parodia. No hay sino niebla, lluvia y frío: una grisura que cae del cielo, mancha los plafones, se filtra por las paredes. Aun en la sala de té parece flotar una nube húmeda que rodea a los escasos parroquianos.

Algo recuerda de la última carta. ¿La conservará todavía en México, entre sus papeles? Era una carta larga, quejumbrosa, irritante. Hablaba de la melancolía que se había apoderado de aquella diminuta ciudad tan pronto como el otoño comenzó a dar paso al invierno, de la oscuridad y la lluvia y la falta de incentivos, de la carencia de personas con quienes conversar. De su encuentro reciente con un viejo poeta desdentado de barba rala y larga que había preferido la soledad de un escondrijo en la montaña; su único compañero, no de paseos porque el tiempo ya no se los permitía ("el pinche frío ha sentado la garra en éste, que hasta hace una semana parecía un inmutable paraíso solar al margen de las leyes climáticas. De repente una helazón bestial comenzó a bajar de la montaña a la hora del crepúsculo..."), sino de copas, de taberna.