Joel Neto's Blog, page 40

March 17, 2014

Fosse onde fosse, o processo de envelhecimento é igual para todos

"Cada dia tinha um pouco menos medo de morrer." Onde é que eu li isto – foi no Updike?

Isto já passou a fase da sociedade-do-espectáculo há muito tempo

D. José Policarpo era um grande intelectual, um grande democrata e um grande clérigo. Podia ter menos fãs (o termo não é inocente) do que Eusébio, mas não era um representante menos honroso da portugalidade e, provavelmente, merecia tantas horas de TV como o Pantera Negra. O que me inquieta, em segundo lugar, é a tendência para o monotema que se apossa dos nossos canais noticiosos sempre que lhes cheira a lágrima; e é, em primeiro, a transformação da morte num espectáculo. Há vinte anos, quando me iniciei no jornalismo profissional, fotografar o rosto de um enlutado era suficiente deslize para um repórter se envergonhar durante meses. O que percorremos entre esse grau de prurido e o actual de estado de coisas não é apenas a medida da degradação do público: é a medida do nosso desespero com a salvação desta indústria; e é também, queiramos ou não, a medida de mau gosto, da deselegância e da insensibilidade a que sempre estivemos dispostos. Só faltava encontrar uma justificação plausível.

March 13, 2014

"És grande, __________. És grande e nem precisas de fazer um esforço para seres maior ainda."

Não sei se é da idade, se se trata apenas de uma fase. Nove das últimas dez pessoas que me pediram um conselho não queriam ouvir um conselho: procuravam aplauso. Faz-se o quê – elabora-se uma minuta?

March 9, 2014

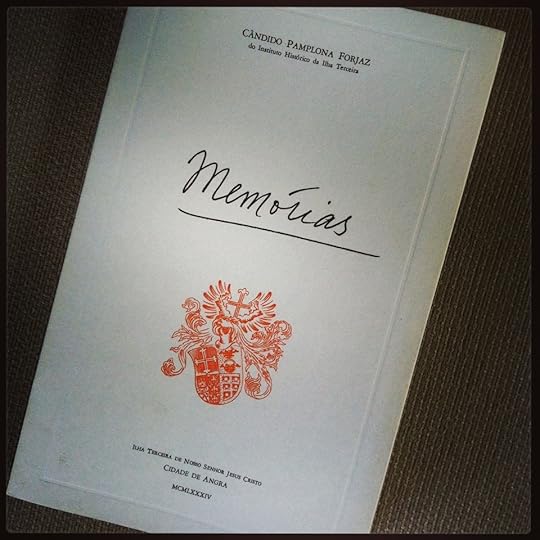

Andamos precisados de memória, aliás

Leio as memórias de Cândido Forjaz, que redentoramente me ofereceu a Ana Bárbara. Bastam umas páginas para voltar um século no tempo e depois continuar por ele fora. Espero uma lição de História – nada menos do que isso. Uma delícia.

A homenagem em que eu não tenho empreendido como devia

No Dia Internacional da Mulher, as mulheres da minha vida juntaram-se para me fazer uma festa a pretexto dos quarenta anos. A Catarina tirou horas infinitas à tradução, pelas quais pagará com o corpo nas próxima semanas, e mergulhou nas suas artes do requinte e do bem receber. A minha mãe deu um pontapé no mundo, cozinhou pratos e sobremesas e amassou dez quilos de farinha para cozer pão ao vivo.

Tivemos azar com o dia: pretendíamos fazer um piquenique no Monte Brasil, mas apanhámos a pior meteorologia em mais de duas semanas – um misto de frio, vento, chuva e granizo que talvez até represente a despedida do Inverno, mas nesse caso será uma despedida em grande. Safou-nos o salão da quinta da Junta de Freguesia, por detrás do qual também fazemos caminhadas regulares. E foi encantador.

Não posso dizer que não me tenha faltado ninguém. Faltou-me a família de Lisboa e faltaram-me os amigos de lá também – os que conservo há vinte anos, os que fiz nos últimos quatro ou cinco, com os quais ganhei intimidade depressa, e mesmo aqueles que negligenciei injustamente durante muito tempo e que, entretanto, me preocupei em integrar. Mas estava com a minha família e estava com a maior parte dos amigos de cá, cada vez mais e cada vez melhores.

E estava com as mulheres da minha vida. A Catarina, que voltou comigo. E a minha mãe, que plantou em mim a semente do amor à terra.

Nem sempre lhe tenho prestado a devida homenagem. Somos demasiado parecidos, conhecemo-nos demasiado bem e também estamos demasiadas vezes interessados em sermos os primeiros a desmascararmo-nos mutuamente. Tudo isso já é imenso e inigualável. Mas, depois, ainda há o essencial.

Penso que, se alguma coisa verdadeiramente me distingue dos outros tipos da minha geração, essa classe heterogénea e alargada a que talvez possamos chamar “os jovens intelectuais de Lisboa”, é o amor à minha terra: o modo como a vivo e invoco, como escrevo sobre ela e a ela remeto tudo o mais. A mais ninguém o devo como à minha mãe, Eva.

Essa será, um dia, a maior de todas as suas heranças. Sê-lo-á mesmo sem que ela saiba que o é, provavelmente. E, consiga eu tocar uma só pessoa como ela me tocou a mim, persuadindo-a do quão fundamental é essa pessoa ser do lugar de onde é e de como nada poderá explicá-la melhor do que ser do lugar de onde é, já terão valido a pena todos os livros e todos textos e todas as palavras que eu tenha escrito ao longo da vida.

Quem é que quereria viver aqui, podendo viver em Lisboa?

Há uma razão pela qual a relação entre o homem e o meio físico se tornou no principal sustentáculo da literatura açoriana. Talvez essa razão se explique pela lonjura, pelo confinamento e pela bruma destas ilhas – que por algum motivo se tornaram palavras de toque da dita literatura –, mas não é por elas que se comprova.

A prova está em nós. Nós, açorianos, temos uma relação de tensão com a geografia. Essa tensão expressa-se de diferentes formas, mas é ela a célula do problema.

Quando me mudei de volta para a Terra Chã, há agora um ano e meio, tive de explicar dezenas de vezes que o fazia porque queria – que, ao longo dos vinte anos que vivera em Lisboa, nada me povoara mais do que esse desejo. Muitas pessoas ouviam a explicação e faziam nova pergunta: “Mas, quer dizer, está tudo bem contigo?”

Eu repetia: “Sim. Vim porque quis.” Mesmo assim, ficavam com a pulga atrás da orelha.

Eu não teria falido? Não teria ficado desempregado? Não estaria doente? Não teria sido convidado para um cargo político qualquer? Não teria tido um desgosto de amor? “Não. Vim mesmo porque quis”, voltava eu. E isso parecia-lhes estranho.

Todos nós gostamos todos muito da nossa terra, claro. Mas, caramba: quem é que quereria viver aqui, podendo viver em Lisboa ou noutro sítio qualquer?

O tempo descansou-os um pouco. Como vieram a confirmar, eu continuava a trabalhar, mantinha os impostos em dia, não devia dinheiro ao banco, não sofria de mais do que das mazelas próprias da idade, não queria outra coisa senão escrever e até continuava a beneficiar da companhia da minha mulher.

De modo que se foram convencendo. Mas logo substituíram a sua reserva original por outra: vamos lá a ver quanto tempo aguentas...

Foram vários os sinais que recebi ao longo dos meses, mas só hoje consegui atribuir-lhes um sentido. Estava no supermercado, a encher o carrinho de compras com prazeres e vícios, quando encontrei a O., às compras também. Trocámos palavras de circunstância e sorrisos, os meus bastante mais tímidos, como sempre que se trata de uma mulher demasiado bonita. E, no fim, ela: “Mas tu já estás um bocadinho farto, certo?”

Arqueei as sobrancelhas. “Hã?”

O facto é que eu parecia até tê-lo até escrito. No Natal, voltara a Lisboa por dois ou três dias e escrevera no meu diário, ipsis verbis: “Estava com saudades desta cidade.” O. limitara-se a unir os pontos. Lera-o e estalara os dedos: “Já está!” Eu estava farto. Cansara-me. Não aguentava mais.

Tal como ela sabia que aconteceria. Tal como outras pessoas saberiam também.

Ri-me. Depois achei que era literatura.

E talvez um dia me farte, de facto. Ou adoeça. Ou tenha um desgosto de amor. Ou vá à falência. Ou precise de encontrar um novo trabalho. Não é de afastar nada disso. Sou fornecedor numa indústria falida, que ainda por cima forneço remotamente, a dois mil quilómetros de distância, sem rotinas de gabinete nem presença física nas decisões do dia a dia e nas reuniões de oportunidade.

Mas, para já, até me parece que isto ainda mal acabou de começar. Viemos com a ideia de ficar quatro ou cinco anos e depois-logo-se-vê. Se alguma coisa eu percebi até agora, foi essa: é pouco. O resto é só saudade de uma cidade onde vivi, trabalhei e socializei vinte anos. Que tipo de homem seria eu se não a sentisse?

Quem é que quereria viver aqui, podendo viver em Lisboa ou noutro sítio qualquer?

Há uma razão pela qual a relação entre o homem e o meio físico se tornou no sustentáculo da literatura destas ilhas. Talvez essa razão se explique pela lonjura, pelo confinamento e pela bruma – que por alguma razão se tornaram palavras de toque –, mas não é por elas que se comprova.

A prova está em nós. Nós, açorianos, temos uma relação de tensão com a geografia. Essa tensão expressa-se de diferentes formas, mas é ela a célula do problema.

Quando me mudei de volta para a Terra Chã, há agora um ano e meio, tive de explicar dezenas de vezes que o fazia porque queria – que, ao longo dos vinte anos que vivera em Lisboa, nada me povoara mais do que esse desejo. Muitas pessoas ouviam a explicação e faziam nova pergunta: “Mas, quer dizer, está tudo bem contigo?”

Eu repetia: “Sim. Vim porque quis.” Mesmo assim, ficavam com a pulga atrás da orelha.

Eu não teria falido? Não teria ficado desempregado? Não estaria doente? Não teria sido convidado para um cargo político qualquer? Não teria tido um desgosto de amor? “Não. Vim porque quis”, voltava eu. E isso parecia-lhes estranho.

Todos nós gostamos todos muito da nossa terra, claro. Mas, caramba: quem é que quereria viver aqui, podendo viver em Lisboa ou noutro sítio qualquer?

O tempo descansou-os um pouco. Como vieram a confirmar, eu continuava a trabalhar, mantinha os impostos em dia, não devia dinheiro ao banco, não sofria de mais do que das mazelas próprias da idade, não queria outra coisa senão escrever e até continuava a beneficiar da companhia da minha mulher.

De modo que se foram convencendo. Mas logo substituíram a sua reserva original por outra: vamos lá a ver quanto tempo aguentas...

Foram vários os sinais que recebi ao longo dos meses, mas só hoje consegui atribuir-lhes um sentido. Estava no supermercado, a encher o carrinho de compras com prazeres e vícios, quando encontrei a O., às compras também. Trocámos palavras de circunstância e sorrisos, os meus bastante mais tímidos, como sempre que se trata de uma mulher demasiado bonita. E, no fim, ela: “Mas tu já estás um bocadinho farto, certo?”

Arqueei as sobrancelhas. “Hã?”

O facto é que eu parecia tê-lo até escrito. No Natal, voltara a Lisboa por dois ou três dias e escrevera no meu diário, ipsis verbis: “Tenho saudades desta cidade.” O. limitara-se a unir os pontos. Lera-o e estalara os dedos: “Já está!” Eu estava farto. Cansara-me. Não aguentava mais.

Tal como ela sabia que aconteceria. Tal como outras pessoas saberiam também.

Ri-me. Depois achei que era literatura.

E talvez um dia me farte, de facto. Ou adoeça. Ou tenha um desgosto de amor. Ou vá à falência. Ou precise de encontrar um novo trabalho. Não é de afastar nada disso. Sou fornecedor numa indústria falida, que ainda por cima forneço remotamente, a dois mil quilómetros de distância, sem rotinas de gabinete nem presença física nas decisões do dia a dia e nas reuniões de oportunidade.

Mas, para já, até me parece que isto ainda mal acabou de começar. Viemos com a ideia de ficar quatro ou cinco anos e depois-logo-se-vê. E, se alguma coisa eu percebi até agora, foi essa: é pouco.

Ele podia contar das lágrimas e do sangue

Escrevo, com o Melville aninhado aos meus pés. Cheira um pouco a cão, hoje. E, estranhamente, parece-me gostar. É como o chulé: se vier de uma meia é uma chatice, se vier de um queijo francês é maravilhoso. Este é o cheiro do meu cão, que se aninha diariamente aos meus pés a ver-me escrever um romance que por sua vez segue dentro dos prazos e apenas tem transcendido os parâmetros em busca de ideias melhores. Tenho de incluir o bicho nos agradecimentos.

A urgência de uma tribo continua a comover-me, mas às vezes chateia

Boas audiências são muitas vezes a melhor prova de má qualidade, e os números obtidos nos Estados Unidos pela cerimónia dos Óscares deste ano tornam a prová-lo. Que eu me lembre, não terá havido edição tão desinspirada e falha de criatividade, nos últimos tempos, como esta segunda investida de Ellen Degeneres, a não ser talvez a estreia de Hugh Jackman e (especialmente) a de Jon Stewart.

Os prémios, tão previsíveis como salomónicos, foram a chatice do costume; os vestidos, para que a certa altura uma pessoa se põe a olhar na esperança de que ao menos eles a ajudem a decifrar a marcha do tempo, foram mais do mesmo; e os monólogos e apartes de Degeneres feitos a partir de fórmulas tão batidas que o espectador mais acordado até se lhe podia antecipar. Resultado: as melhores audiências em dez anos, tal como era de esperar.

E tudo estaria bem se acabasse aí. Não acabou: restou a selfie. Era uma piada batida há seis meses, pelo que estava mesmo na hora de Hollywood a vender como completamente nova. E, como Hollywood a vendeu como nova, logo desataram actores e elencos e personagens (até Os Simpsons, meu Deus, até Os Simpsons!) e mesmo simples famosinhos da televisão a replicar o último grito da inventiva humana.

Não é de estranhar: qualquer coisa cool chega à televisão na recta final da sua vigência, tornando-se irremediavelmente uncool. Felizmente, qualquer semelhança entre os Óscares e o cinema é cada vez mais uma coincidência. Os Óscares são televisão. Mesmo os filmes que premeiam são-no cada vez mais. E está tudo certo.

Mas se eu volto a ler a palavra selfie em 2014, juro que dou um grito. Caramba, é só a mim que o termo selfie soa a onanismo?

March 2, 2014

Só o mais será cabalística

Hoje é o último dia em que tenho 39 anos, e talvez o facto de escrever neste preciso momento pudesse querer dizer alguma coisa. Não quer. Quer dizer, quando muito, que é domingo e eu tenho um pouco mais de tempo.

Na verdade, nada nisto dos quarenta me assusta especialmente, a não ser talvez a cabalística do número. Quarenta é um daqueles quase-perfeitos, octogonal e pentagonal ao mesmo tempo – um número com tantas possibilidades que nele se baseiam e decifram tantas equações como funções.

Sempre achei que morreria num dia assim. E também sempre achei que jamais chegaria aqui. O narcisistas são todos iguais.

Não obstante, vejo-me aqui e não encontro em frente razões para outra coisa senão para ser optimista. Quarenta é o meio vida, e eu sempre acreditei que a primeira metade servia para fazer da segunda mais serena e inteligente. Já escrevi sobre isso, e agora chegou a altura de pôr o plano em prática. Creio que só depende de mim.

De resto, fracassei espectacularmente em muitas coisas nestes quarenta anos. Noutras, fracassei apenas em parte – a exacta medida de fracasso a que às vezes chamamos sucesso.

Meti-me em alhadas e confusões e podia, efectivamente, ter borregado. Conduzi bêbedo, andei na orla e até no meio de guerras, ofendi poderosos, experimentei crises. Entraram no meu vocabulário palavras como pólipos, colesterol ou obstrução.

Fiz mal a pessoas. Não tive filhos.

Mas também conheci gente interessante, viajei, li bastante. Escrevi muito e, de entre tudo isso que escrevi, uma ou outra coisa de que ainda não encontrei razões para me envergonhar completamente.

Continuo com demasiada necessidade de ser amado, e tudo o que escrevo sobre a autolegitimação é primeiramente sobre mim próprio. Mas tenho consciência disso e, para quarenta anos apenas, talvez pudesse ser pior.

Amo a minha mulher e amo a minha terra – amo a minha família, os meus amigos e até o meu cão. Continuo a ser preguiçoso, mas também ainda sinto o impulso de lutar contra a preguiça.

É domingo e, assim que acabar este texto, vou sentar-me no sofá, a ler sobre dilemas e recursos a contemplar no capítulo que tenho de escrever esta semana. O romance continua dentro dos prazos definidos e, bem vistas as coisas, só peço para chegar ao fim.

Se a seguir precisar de escrever outro e só pedir para chegar ao fim desse também, permanecerá tudo no seu devido lugar. Nunca quis viver de outra maneira.