Teguh Affandi's Blog: arsip alterteguh, page 8

August 15, 2017

Cinta Beda Agama dan Keelokan Halmahera

Harian Bhirawa, 4 Agustus 2017

Apa jadinya bila cinta tumbuh di antara dua manusia? Tak ada yang salah, lantaran cinta adalah kelumrahan. Namun apa yang akan dilakukan oleh Nathan dan Puan yang berbeda agama saling mencintai?

Demikianlah konflik utama dari novel Andaru Intan, 33 Senja di Halmahera ini. Nathan seorang tentara yang ditugaskan di Halmahera Selatan, tepatnya di Sofifi, Maluku Utara. Tempat yang jauh tertinggal peradaban. Listrik yang tidak genap 24 jam, sinyal telekomunikasi yang susah, dan jalanan becek membelah hutan, dan masih dihantui ganasnya nyamuk malaria. (hal.10)

Nathan datang bersama serombongan tentara dengan misi menjaga keamaan pasca kerusuhan di Halmahera. Ada masa ketika Maluku membara lantaran perang antar saudara yang kebetulan berbeda agama. Andaru meminjam latar waktu itu untuk kembali mengingatkan bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk saling meninggikan pedang. Nathan datang dengan sebuah misi perdamaian.

Namun pesan utama pimpinan kompi adalah untuk tidak ada yang main perempuan. Gadis-adis desa ini biasa tertarik pada tentara. (hal.34)

Puan adalah gadis asli Sofifi yang berprofesi sebagai seorang guru. Diam-diam Puan menyimpan trauma mendalam soal konflik antar agama yang menewaskan semua keluarga Puan.

Sebuah isu yang tidak jelas siapa pengembusnya telah membelah kerukunan kaum muslim dan nasrani. Di pihak nasrani, berembus kabar bahwa kaum muslim telah bersiap melakukan penyerangan dan telah terjadi pembantaian besar-besaran terhadap pemeluk nasrani. Sebaliknya di pihak muslim, kabar yang sebaliknya terjadi. Kaum nasrani menyerang dan membantai. Berita ini menjadi pemicu kerusuhan hebat di Halmahera dan Maluku pada masa itu. Acan sebagai simbol orang muslim, Obeth sebagai simbol nasrani. Bila berbeda dari mereka, pembunuhan langsung terjadi (hal.41)[image error]

Puan menjadi salah satu saksi mata. Keluarganya yang kebetulan muslim menjadi korban pembantaian dan dikubur di sekitar pantai. Hingga Puan tak sekali pun berani bermain-main di sekitaran Pantai. Kebencian dan ketakutan telah menutup mata siapa saja. Mereka bergelimang darah. Darah itu menggenang dan menyatu dengan laut. (hal.153)

Di sinilah Nathan mulai menyukai Puan. Selain paras dan kesantunan dan betapa Puan peduli kepada anak-anak. Nathan diam-diam mendekati Puan dengan segala usaha, termasuk memaksa Puan menemaninya berenang di pantai.

Keelokan Alam Halmahera disinggung dengan manis, namun juga tidak berlebihan. Bila kebanyakan menghadirkan upacara-upacara yang dirimbuni oleh bahasa dan dialek lokal, Intan Andaru mencoba melebur itu secara halus di dalam cerita.

Salah satu ritual kebudayaan khas Halmahera yang disinggun penulis ialah prosesi panen sabeta, ulat sagu. Puan adalah salah satu dari yang mahir memanen ulat sagu. Dia membawa saloi. Batang-batang sagu seusai dipanen akan didiamkan selama satu bulan hingga masa panen sabeta. Orang yang baru selesai memanen sagu akan merahasiakan perihal ini, khawatir akan didahului.

Sabeta bakar akan disajikan dengan dabu-dabu mentah berisi irisan bawang merah, sabai, sedikit minyak, garam, gula, dan lemon ikan. (hal.87)

Tak Saling Menimpa

Tema yang diambil penulis termasuk tema yang sangat sensitif di negeri ini. bila sudah menyinggung agama, banyak sekali yang protes terlebih bila kedapatan bahwa demi sebuah perasaan cinta seseorang harus mengorbankan iman dan keyakinan agama. Kisah Puan dan Nathan sangat mungkin bisa kita temukan di keseharian, tapi tak banyak penulis yang mengulik. Dalam tataran dimensi lain, 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta, yang hadir dalam bentuk film mampu memberi prespektif segar dalam percintaan beda agama.

Penulis harus berada di tengah, demikianlah kuncinya. Dalam konteks semacam hubungan Nathan dan Puan, masyarakat selalu memaksakan bahwa harus ada salah satu yang ‘mengalah’ ikut ke agama pasangannya. Satu-satunya jalan agar bisa bersama adalah aku ikut denganmu atau kamu ikut denganku. (hal.152)

Bacaan harusnya bukan menjadi penghakim. Bacaan harusnya mampu memberi sebuah kelengangan yang mampu menumbuhkan tafsir beragam. Dan Andaru mencoba memosisikan dirinya di tengah, tidak membela Puan atau Nathan. Andaru lebih membela rasa dan humanisme itu sendiri.

Akhir novel ini tidak kemudian menghakimi, atau membuat salah seorang berpindah agama karena cinta. Dengan begitu manis dan win-win solution penulis menengahi kisah ini dengan putusan Puan untuk terlibat dalam pengabdian pendidikan ketimbang mengedepankan soal asmara. Sebuah tikungan dan akhir yang takkan mengecewakan kedua belah pihak.[]

33 SENJA DI HALMAHERA | Andaru Intan

Gramedia Pustaka Utama | Pertama, Juni 2017

200 halaman | 978-602-03-4264-1

[image error]

August 3, 2017

Cerpen Kompas 2016

Cerpen Kompas menjadi salah satu cerpen yang paling saya tunggu saban minggunya. Meski beberapa kali saya harus alpa membaca, entah karena sedang enggan atau memang sedang tidak bisa membacanya. Nama-nama seperti Seno Gumira Ajidarma, Budi Darma, adalah dua nama yang selalu tunggu karyanya di cerpen Kompas. Seolah saya bertanya-tanya, ‘tahun ini cerpen Seno dan Budi Darma yang terbit apa ya’. Bukan karena mereka menjadi kegemaran saya, tetapi cerpen mereka pasti akan masuk cerpen pilihan Kompas.

Saya masih ingat pertemuan saya pada cerpen ialah dimulai dari buku Pistol Perdamaian, cerpen pilihan Kompas 1996. Sejak pertemuan itu, entah mengapa saya kemudian mengoleksi semua cerpen pilihan kompas setiap tahunnya. Dari Kado Istimewa hingga yang paling baru. Kemudian ditambah Dua Kelamin Bagi Midin dan Cerita dari Negeri yang Haru. Juga ada buku Kurma, yang mengoleksi cerpen-cerpen bertema ramadan dan lebaran di Kompas.

Lewat cerpen Kompas pula kemudian saya menemukan idola dalam jagat-cerpen kita. Sekadar menyebut nama (tentu selain SGA dan Budi Darma) ialah Ahmad Tohari, Kuntowijoyo, Jujur Prananto, Hamsad Rangkuti, Yanusa Nugroho, Ratna Indraswari Ibrahim, Haris Effendi Thahar, dll. Bahkan kemudian saya mengoleksi hampir semua buku kumpulan cerpen terbitan Kompas, meski dia bukan kumpulan cerpen pilihan Kompas. Awal 2000-an, penerbit buku kompas gencar menerbitkan buku kumpulan cerpen sastrawan kita.

Di tahun ini, sebagaimana biasa buku Kompas mengeluarkan seri cerpen pilihan Kompas. Cerpen Tanah Air milik Martin Aleida menjadi pemenang. Di malam jamuan, di Bentara Budaya tengah Juni lalu, saya berkesempatan hadir. Di tengah para sastrawan kanon kita, saya nyempil. Martin Aleida berdiri memberi sambutan. Ternyata mendengarkan Martin Aleida berpidato sama saja membaca cerpen itu sendiri.[image error]

Saya yang malam itu memegang dua cerpen, tapi sayang dua cerpen itu harus tumbang. Salah satu yang selalu kutunggu selain menanti siapa pemenangnya ialah membaca ulasan juri atau kritikus yang biasa dihadirkan, kemudian menanti siapa cerpenis baru yang masuk cerpen pilihan kompas. Sebagai informasi Faisal Oddang sekali masuk kompas kemudian didapuk menjadi cerpen pilihan Kompas. Kemudian ada Emil Amir yang baru sekali juga langsung dimuat. Termasuk ada nama Herman RN. Dan di tahun ini ada nama Han Gagas, Supartika, Muna Masyari dan Fanny J Poyk.

Seru dah pokokmen. Apalagi kalau datang ke malam jamuan, dijamin perut kenyang. Makanannya banyak. Meski tahun ini tidak ada gulai kambing sebagaimana tahun lalu. Keekee.

Ah, untuk ulasan lengkap atas buku ini, silakan baca di Ruang Gramedia. Semoga menghibur. []

July 23, 2017

Menyembuhkan dengan Buku

Koran Tempo, 22-23 Juli 2017

Buku seperti manusia, dan manusia seperti buku. (hal.40)

Apa pendapat kita terhadap buku dan aktivitas membaca? Apakah sekadar penggenap waktu luang, pembunuh kebosanan, atau sabana untuk rekreasi? Mungkin demikian alasan kita membaca dan menyukai buku. Tapi tidak demikian bagi seorang laki-laki bernama Jean Albert Victor Perdu, atau lebih akrab dipanggil oleh penghuni Apartemen Rue Montagnard 27 sebagai Monsieur Perdu.

Monsieur Perdu memiliki sebuah kapal bernama lulu yang dijadikan toko buku di Port des Champs-Elysees di tepian Sugai Shiene. Bukan sembarang toko buku, Monsieur Perdu menamainya Literacy Apothecary atau Apotek Kesusastraan. Monsieur Perdu bertindak sebagai apoteker yang memberikan buku sesuai dengan kondisi kejiwaan pelanggan. Setiap buku memiliki sensasi dan efek beda-beda kepada para pembeli-pembaca.

Di titik inilah penulis memberikan sebuah pandangan baru bagaimana menikmati buku. Monsieur Perdu bertindak sebagai apoteker sekaligus seorang psikolog ketika bertemu pelanggan.

Sebagai contoh, ketika seorang wanita kesepian datang ke Literacy Apothecary maka Monsieur Perdu menyarankan untuk membaca Elegance of The Hedgehog karya Muriel Barbery, dengan pesan laiknya dokter bacalah lambat-lambat agar Anda bisa beristirahat sekali-sekali. Anda akan merasa lebih lega. Nanti Anda akan tahu bahwa nanti Anda tak perlu mati, meskipun memang seperti itulah rasanya karena pria itu tidak memperlukan Anda dengan baik. (hal.23)

Monsieur Perdu menggunakan mata, telinga, dan insting. Dari satu percakapan, dia mampu melihat apa yang kurang dalam setiap jiwa pengunjung Literacy Apothecary. Dia bisa membaca postur tubuh, gerakan, dan sikap. Bahkan apa yang membebani atau menekan jiwa.

Buku lebih dari dokter. Ada novel yang menjadi teman seumur hidup, ada yang menjewer kita, lainnya menjadi teman yang memeluk dalam handuk hangat. (hal.41)

Dalam pandangan Monsieur Perdu, pembaca dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama ialah pembeli yang menganggap buku sebagai embusan udara segar dalam kehidupan sehari-hari. Kategori ini dengan gamblang memiliki preferensi tersenderi, sehingga Monsieur Perdu dengan mudah memberi buku sesuka dengan pilihannya.

Kategori kedua adalah tidak memiliki ketertarikan terhadap buku dan hanya datang ke toko buku sekadar terpincut oleh keunikan nama Literacy Apothecary. Mereka datang untuk membeli kartu-kartu pos konyol yang menghibur, atau buku mini dalam botol coklat atau untuk memotret. (hal.25)

Meskipun golongan kedua tidak memiliki ketertarikan kepada buku, Monsieur Perdu masih terhibur oleh tingkah mereka. Sedangkan golongan paling Monsieur Perdu benci ialah yang menganggap dirinya raja, tapi sayangnya tidak memiliki sopan santun anggota kerajaan. Tanpa mengucapkan salam atau bahkan memandangnya saat memegang buku dengan jari-jari berminyak sehabis maka kentang goreng. Mereka datang bukan untuk buku, tetapi mencela Monsieur Perdu dan Literacy Apothecary.

Cinta, Luka Tanpa Penawar

Cinta adalah sukacita, penderitaan bukan bagian dari cinta, demikian Paulo Coelho menggarisbawahi perihal cinta dan komplemen cinta bernama luka. Monsieur Perdu memang sebagai seorang apoteker yang paham kejiwaan, namun peliknya persoalan asmara menjadi titik lemahnya.

Bersama Max Jordan seorang penulis muda yang tinggal satu apartemen, Monsieur Perdu melepaskan sauh lulu dan berkelana. Ya, persoalan utamanya ialah cinta. Monsieur Perdu memiliki kenangan akan Manon, pacar satu malam yang meninggalkan kesan mendalam hingga 21 tahun. Monsieur Perdu dan Max Jordan kemudian bertemu dengan koki berkewarganegaraan Italia, Cuneo yang juga sedang ditinggal cinta pertamanya menikahi lelaki lain.

Ketiganya mengarungi kanal-kanal di Paris dan mengedarkan resep pengobatan. Monsieur Perdu menawarkan resep pengobatan jiwa dengan buku-buku. Sedangkan Cuneo menawarkan kebahagiaan dengan kelezatan makanan. Max Jordan? Dia sedang gundah dengan proses kepenulisan novel barunya.

Kepekaan Literasi

Novel yang ditulis selama rentang Agustus 2010-April 2013 ini membawa Nina George sebagai penulis laris internasional. Nina George melakukan riset akan kedalaman sebuah buku. Tentu penyebutan judul-judul buku dalam buku ini tidak sekadar asal comot (cropping) yang kasar tanpa faedah. Nina George sangat mungkin juga termasuk bibliopilia yang gandrung secara gila-gilaan kepada buku.

Misalkan, ketika kita sedang ingin menyingkirkan kebiasaan menonton televisi, menghadapi mabuk cinta, percekcokan dalam kehidupan sehari-hari dan mimpi-mimpi yang membosankan, maka Nina George menyarankan untuk membaca A Game of Thrones, karangan George R.R. Martin. (hal.425)

Saat kita sedih, maka disarankan untuk membuka kembali buku puisi Hermann Hesse berjudul Stages. Bila sedang dirundung pesimistis, maka bacalah Pippi Longstocking buah karya dari Astrid Lingdren. Sebaliknya anda harus membaca 1984, karya fenomenal dari George Orwell untuk mengurangi kenaifan dan apatisme. Sekaligus obat rumahan kuno untuk optimisme kronis, tapi sudah melewati batas tanggal penjualan. (hal.426)

Lain lagi bila seorang penulis sedang staknan dengan proses kepenulisannya, Monsieur Perdu menawarkan resep dengan membaca Throwing Women Off Bridges anggitan Gunter Gerlach. Untuk pengarang yang mengalami kebuntuan menulis dengan efek samping hilang akan sensitivitas realitas dan meluasnya pikiran.

Resep-resep yang dibuat Monsieur Perdu hasil riset yang unik sekaligus meneguhkan kembali posisi buku. Buku, sangat mungkin, belum menjadi kawan akrab di masyrakat kita. Buku kalah populer bila dibandingkan dengan kecanggihan gawai. Orang lebih ingin mencari hiburan di layar gawai. Padahal di setiap halaman buku menawarkan obat dari setiap penyakit kejiwaan. Lantas, buku apa untuk penawar apa yang sedang kita baca? []

Terdapat beberapa koreksi saat dimuat di Koran Tempo.

[image error]

Dialah Pahlawan dan Pemersatu Islam

Lampung Post, 23 Juli 2017

sumber: Gia Nguyen

sumber: Gia NguyenJohn Man membuka buku ini dengan sebuah hipotesa megah, tanyakan pada siapa saja di Mediterania Timur, siapa pahlawan terhebat mereka dan jawaban hampir pasti yang didapatkan adalah Shalahuddin. (hal.1) Atau oleh dunia Barat disebut sebagai Saladin. Pertanyaan ini kemudian membuka halaman demi halaman kisah yang diakui oleh dunia Islam dan Barat tersebut.

Shalahuddin lahir di Tikrit, Iraq dan di usia tahun dibawa Ayyub, ayahnya pindah ke Baalbek, Lebanon. Ia hidup di tengah dua kontradiksi Islam di kala itu. Di satu sisi, Islam sedang mengepakkan kegemilangan dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan, sastra, teknologi, bahkan dunia kesenian. Namun di satu sisi, bibit perpecahan Islam diam-diam tersimpan. Semasa Shalahuddin muda, perpecahan Syiah-Sunni memiliki dimensi politik, di Kairo dan Baghdad, masing-masing dengan khilafah sendiri, dan masing-masing meyakini kebenaran sendiri. (hal.20) Di tengah ironi demikian, kecerdasan dan pikiran kritis Shalahuddin terasah.

Konflik antara Syiah dan Sunni, kemudian diperkeruh oleh konflik antara Arab dan Barat, membuat suasana Shalahuddin sedikit runyam. Hal ini pula yang kemudian membuat ia menolak saat diminta sang paman, Syirkuh, untuk menjadi ajudannya. Sifat sang paman yang bertolak belakang dengan ayahnya membuat Shalahuddin kecil enggan untuk ikut dalam barisannya. Ia tidak tertarik lantaran sudah melihat dan merasakan sendiri arti perang terutama perihal penderitaan orang lain dan kerugian yang dialami pribadinya sendiri.

Shalahuddin menjadi pemimpin Mesir pada Maret 1169. Kekuasaan tersebut disebut bukan merupakan ambisi Shalahuddin, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ayyub ayahnya. Jabatan harus diterima dengan rendah hati, karena di setiap tindakan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dan juga ada banyak kepentingan rakyat yang kudu dinaungi.[image error]

Shalahuddin al-Ayyubi menyatukan Suriah dengan Mesir, kemudian membangun Dinasti Al-Ayyubiyah dengan dirinya sendiri sebagai sultannya yang pertama. Tidak lama kemudian, ia dapat menggabungkan negeri An-Nubah, Sudan, Yaman, Maroko, Mosul, dan Hijaz ke dalam kekuasaannya yang besar.

Prestasi terbesar Shalahuddin ialah bagaimana ia berhasil memimpin pasukan untuk merebut kembali Yerusalem. Pada 30 September 1183, Shalahuddin memimpin 30.000 pasukan muslim merebut Yerussalem. Pasukan Kristen dsebanyak 17.000 di bawah pimpinan Guy de Lusignan. (hal.199)

Salah satu taktik yang dipergunakan Shalahuddin ialah memancing pasukan Kristen untuk keluar dari benteng. Shalahuddin tahu betul kekuatannya akan lumpuh bila justru menyerang ke dalam. Maka Shalahuddin memancing mereka keluar. Dan perang tersebut menjadi perang salib besar yang dicatat sejarah dunia.

Shalahuddin sosok pahlawan dan pemersatu Islam, pemimpin yang menghancurkan Tentara Salib dan merebut kembali Yerusalem, dikagumi baik oleh pengikut maupn musuh. (hal.321)

Gaya kepemimpinan Shalahuddin dinilai para ahli sejarah sebagai leadership yang mitsaqon golidho, berada di pertengahan, yaitu menggabungkan keras sekaligus lembut. Shalahuddin bisa saja menerapkan pendekatan perang dan kekerasan terhadap kelompok syiah dan sunni kemudian secara terus menerus menyerang tentara salib. Namun itu tidak dilakukannya.

Kharisma Shalahuddin sebagai pemimpin yang cerdas dan lemah lembut membuat sosoknya semakin dikagumi. Terbukti ketika sang pemimpin menerapkan pelurusan soal zakat. Ia mulai menegakkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan menghapuskan pajak yang tidak populer bagi para saudagar, pedagang, perajin, serta produsen yang kemudian disambut dengan gembira.

Shalahuddin al-Ayyubi merevitalisasi perekonomian dan politik Mesir, mengorganisasi ulang kekuatan militer, serta menggalakkan pendidikan dengan meresmikan dan menjadikan Universitas Al-Azhar sebagai pusat pendidikan ahlussunnah wal jamaah.

Perekonomian tumbuh, begitu pula perdagangan dengan orang luar negeri terutama Italia. Barang-barang dari Eropa dan wilayah Timur mengalir masuk, seperti rempah-rempah, kain, dan kayu. Jaminan nyata terkait dengan toleransi yang dimiliki Shalahuddin juga dibuktikan dengan masuknya cendekiawan Maimonides yang menjadi dokter pribadi Shalahuddin meskipun berbeda keyakinan.

Selain sebagai sultan dan panglima perang, Shalahuddin juga sebagai ulama dan sufi. Ia banyak mensyarah kitab hadis Abu Dawud dan melaksanakan ritual kesufian. Pada masa remaja, Shalahuddin belajar Agama Islam 10 tahun di Damaskus. Sejak usia belasan tahun, ia selalu bersama ayahnya di berbagai medan pertempuran melawan tentara salib dan menumpas para pemberontak terhadap Sultan Nuruddin Mahmud, yang juga berperan sebagai mentor politik Shalahuddin.

Shalahuddin lebih dari sekadar pahlawan dalam sejarah. Sosoknya abadi sepanjang hayat dan menjadi simbol harapan bagi dunia Arab-Islam seusai terpecah belah. Berabad-abad setelah kematiannya, di berbagai kota, dari Damaskus sampai Kairo dan di luarnya, hingga Semenanjung Arab dan Teluk, Shalahuddin terus jadi simbol ampuh bagi perlawanan agama dan militer terhadap Barat. Sebagai pejuang, pembangun, pelindung kesusastraan, dan teolog, dialah pusat memori Arab dan tipe ideal bagi persatuan negara Islam.

Biografi ini menghadirkan sosok Shalahuddin dan dunianya begitu detail dan hidup. Menggambarkan sang tokoh menuju kekuasaan, perjuangannya menyatukan faksi-faksi muslim yang terus bertikai, dan pertempurannya merebut kembali Yerusalem dan mengusir pengaruh Kristen dari tanah Arab, John Man mengeksplorasi kehidupan, legenda, dan warisan abadi sang pemersatu Islam sambil menarik signifikansinya untuk dunia saat ini.

Maka tidak aneh bila sosok Shalahuddin populer di Barat maupun Timur. Di Italia legenda Shalahuddin mengakar dan dijadikan salah satu rujukan sikap seorang pemimpin. Dia meninggal tanpa sepeser pun harta atas namanya sendiri dan tidak meninggalkan apa-apa kecuali kain kafan di badan. (hal.351) Bahkan Dante dalam bukunya Divine Comedy menempatkan Shalahuddin sebagai orang-orang non-Kristen berbudi luhur.

Pengakuan di kedua belah pihak atas sosok Shalahuddin ini setidaknya meneguhkan bahwa Islam bukan ajaran agama yang menebar kebencian kepada yang selain Muslim, juga bahwa akhlak terpuji tidak pernah memandang agama. Selama menjunjung kemanusiaan dan mulia dalam bertindak, dunia akan mencatat kebaikannya. Sebagaimana Shalahuddin atau Saladin ini.[]

Shalahuddin Al-Ayyubi- Riwayat Hidup, Legenda, dan Imperium Islam

John Man | Penerbit Alvabet | Mei 2017

400 halaman | 978-602-6577-09-2

[image error]

July 17, 2017

Kutukan Pengikut Serial

Sepertinya saya harus mengakui bagaimana nasib para pengikut serial adalah laiknya terkena kutukan. Kesel juga penasaran. Kalau dulu pengikut Dee sampai meneror Ibu Suri untuk menagih, kelanjutan Supernova. Atau bagaimana penggila Red Queen harus berdebar menanti ending cerita. Atau paling gampang ialah bagaimana penggila komik, serial drama Korea, yang harus menahan napas menanti apa yang selanjutnya terjadi.

Menurut saya itulah kelebihan sesuatu yang sengaja dibuat bersambung. Di sisi lain, penulis harus pandai memenggal kisah, meletakkan kejutan di setiap chapter. atau minimal membuat bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Berbeda sekali dengan penulis cerpen, yang memang sengaja harus berhenti di satu titik. Entah diakhirkan dengan konklusi bulat atau memang disengaja untuk membuat lubang pembaca ketika cerpen berakhir (red: open ending).

Salah satu serial yang sejak tahun lalu saya ikuti sejak kemunculan buku pertamanya ialah Barefoot Gen, komik karya Keiji Nakazawa. Pertama yang membuat saya suka adalah isi cerita adalah tentang Jepang dan Bom Atom. Saya masih ingat buku catatan Kami Anak-Anak Bom Atom (Terbit di KPG tahun 2009) karya Osada Arata, yang saya baca dulu ketika kuliah. Saya ingat buku itu direkomendasikan oleh Eko Prasetyo, pemateri saya di asrama dari Hukum UII yang saya harus akui referensi bacaan dan filmnya sangat ajaib. Dan memang, buku itu benar-benar merinding. Entah mengapa, karena kesaksian atas kejadian keji Bom Atom dari mata kanak-kanak. Saya juga mengakui masa itu saya sedang kegandrungan dengan Totto Chan, dan pesona Jepang lewat narasi.

Di serial komik ini juga tampak keindahan gambar dan narasi apiknya. Meski kalau boleh saya katakan serial ini sebagai serial komik dewasa. Memang tokohnya adalah Gen, yang ketika bom meledak dia masih kanak-kanak. Tetapi ucapan, ujaran kebencian, bahkan sesekali lintasan pikiran Gen dan adik-adiknya sangatlah dewasa. Adegan kaplok, memaki, bahkan menendang sering terlihat di bagian-bagian kotak komik.

Pada bagian dua dan tiga, saya benar-benar dibuat merinding disko. Karena penulis ini menggambarkan bagaimana adegan pilu para korban ledakan bom yang juga kena radiasi kimia. Misal (ini adegan paling mengerikan) tubuh meleleh, lalat-lalat berhamburan menerjang mata, atau bahkan adegan seorang ibu yang rela dikerubuti lalat karena itu adalah lalat yang berasal dari tubuh anaknya. Sediiih. Namun, satu yang sudah terasa sejak pengantar di seri pertama ialah kebencian penulis atas Amerika dan Jepang (terutama Kekaisaran kala itu). Perang! Ya, karena perang. Penulis benci sekali akan Kaisar Jepang yang entah demi apa, entah demi sebuah kemenangan apa menggemborkan genderang perang. Dan setelah bom meledak, dengan begitu entengnya minta maaf saja. Apa dengan maaf nyawa dan keluarga Gen kembali? Jleb!

Oleh sebab itulah, 10 seri Barefoor Gen saya nanti-nanti hingga lengkap. Saya sudah membaca 1-5. Bulan ini sudah terbit 6,7, dan 8. Masih sisa 2 yang belum diterjemahkan oleh Gramedia.

*) Ini lima seri yang sudah saya baca dan koleksi…

*) ini yang sudah terbit tapi belum saya baca.

*) dua seri terakhir yang belum diterjemahkan.

Ternyata menunggu serial itu mengasyikkan. Ada getar, ada deg-degan, juga ada kekhawatiran, jangan-jangan takkan dilanjutkan. Terlebih seri yang kurang marketable macam Barefoot Gen ini. []

July 11, 2017

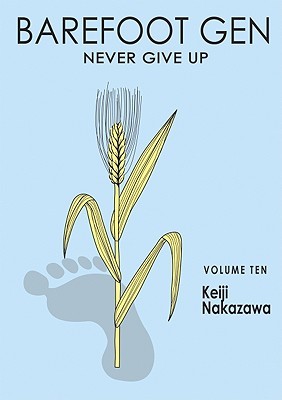

Suara (Penulis) Timur Menggaung

Mei lalu, untuk pertama kali saya mengunjungi Makassar guna mengikuti Makassar International Writer Festival (MIWF). Kesempatan itu juga menjadi pembuka saya untuk menjajal kuliner yang menjadi ciri Makassar; sop saudara, es pisang ijo bravo, pallu basa serigala. Lebih dari sekadar pemuasan inderawi semata, pelesir saya ke Makassar juga sekaligus ingin merasakan pekat-cair aroma khas Makassar (atau Timur pada umumnya) dalam rimba sastra kita.

Bagian Timur Indonesia termasuk suatu daerah yang bukan saja jauh secara geografi dari pusat Indonesia (baca: Jakarta). Tetapi dalam hal percaturan sastra, aroma Timur kita tidak memiliki raung selapang sastra dari Jawa dan Sumatera.

Buku Dari Timur ini harusnya memberi jawaban akan absen aroma sastra dari wilayah Timur kepada pembaca sastra kita. Terlebih sebelas nama dalam buku ini bukan lagi nama asing di telinga pembaca sastra, lantaran tidak jarang hadir di halaman cerpen/puisi media massa. Kesebelas sastrawan muda dalam buku bisa jadi wakil-wakil untuk menggaungkan kebolehan sastrawan Timur.

Apa yang diharapkan dari sebuah buku ini?

Sesuai tajuk yang dipilih, maka yang menjadi ekspektasi saya (dan mungkin sebagian pembaca buku ini) adalah perihal eksplorasi budaya Timur yang tidak banyak diketahui oleh pembaca. Misalkan bagaimana kehadiran cerpen Orok Dani yang berani mendedah tradisi di pedalaman Suku Dani Papua dan mampu hadir di tengah pembaca Barat (baca: Jakarta). Atau dengan kemiripan penggunaan terminologi geografis, Cerita-Cerita Timur karangan Marguerite Yourcenar telah berhasil mengedukasi masyarakat Western, yang sangat mungkin tak terlalu sering berinteraksi dengan budaya Eastern.

Maka minimal tulisan-tulisan dalam buku ini, benar-benar menggaungkan cerita yang pekat dengan nuansan Timur. Bukan sekadar obsesi penulis yang kebetulan berdomisili di Timur.

Menarik mengutip Bambang Sugiharto, guru besar soal peranan bahasa dalam sastra, dalam ulasan penutup buku Klub Solidaritas Suami Hilang. Beliau menyebutkan bahasa dalam sastra memiliki banyak peranan. Salah dua yang hendak kita soroti untuk membahas buku ini ialah bahwa bahasa bisa menjadi mata bor, dan kamera. Mata bor yang mampu menembus celah terdalam yang tidak diperhitungkan oleh khalayak. Juga sekaligus kamera yang mampu mengabadikan baik khasanah verbal, kearifan tutur klasik, juga perihal sejarah yang kadang kabur oleh penulis sejarah yang berkepentingan.

Sastra Sebagai Mata Kamera

Dalam cerpen Emil Amir, Silariang, didedahlah sebuah tradisi pernikahan Bugis yang menjaga matrilineal dan memegang aturan kasta dalam sebuah keturunan. Seorang yang bergelar ‘Andi’ harus menikah dengan sesama ‘Andi’. Dalam cerpen ini, Andi Saeba dan Andi Jamaluddin.

“Telah lama saya menanti lelaki idaman pilihan ayah. Pria bangsawan yang sederajat lebih tinggi atau setara dengan saya, tentu saja memiliki banyak harta.” (hlm. 63)

Namun apa daya, selalu ada jiwa-jiwa pemberontak untuk urusan ini. Andi Saeba yang sejatinya menyukai La Saddang harus menjalani kelindan perasaan yang menjerat sampai akhir cerita. Cerpen ini menjadi satu-satunya simbol yang tepat untuk menerangkan kebudayaan Indonesia Timur. Selain kearifan lokal yang diangkat, cerpen ini telah absah dengan menyertakan dialek-dialek khas Suku Bugis.

Sekadar menderet kata-kata asli Suku Bugis dalam cerpen ini. Sepertisilariang (kawin lari), sompa (mahar pernikahan Suku Bugis), Doi menre (uang naik atau uang ongkos pesta pernikahan), ripasan(mandi uap dalam perawatan pengantin), dsb. Cerpen ini secara kasar memaksakan untuk kembali mengimani bahwa semakin banyak kata asing dicetak miring dengan sederet penjelasan lewat catatan kaki akan semakin membuat bobot kesusasteraannya bertambah.

Mengutip perkataan Maman S. Mahayana dalam makalahnya yang berjudul Lokalitas dalam Sastra, bahwa lokalitas tidak sekadar berhenti pada simbolisasi belaka:

Lokalitas bukan abstraksi tentang ruang atau wilayah dalam teks yang beku, melainkan ruang kultural yang menyimpan sebuah potret sosial.

Kisah-kisah sejenis Silariang sejatinya bukan kisah yang hanya ada di Suku Bugis. Di dalam dongeng-dongeng nusantara kita, kisah perlawanan atas pengharusan berjodoh dengan yang sederajat tersebar di setiap entitas suku. Ada Malin Kundang yang harus menolak kehadiran ibunya karena harus menjaga martabatnya di depan keluarga kaya istrinya. Ada pula kisah cinta Dayang Sumbi dengan Si Tumang (sekadar simbol) yang harus melewati banyak perlawanan.

Bahkan lebih dari satu dekade lalu, Wa Ode Wulan Ratna pernah menyingkap budaya yang sebelas-duabelas dengan Silariang melalui cerpen La Runduma. Dalam cerpen tersebut, Wa Ode juga mengisahkan dua manusia yang terhalang cintanya berkat sebuah aturan adat dan perbedaan derajat sosial.

“La Runduma bukanlah lelaki rupawan, ia ramah meski pekerja serabutan. Sebab itu ayahku tak suka padanya. Dan sebab lainnya, ia menginginkan aku menikah dengan laki-laki yang sederajat.”

Demikian yang ditulis Wa Ode Wulan Ratna dalam cerpennya yang mengambil khasanah Buton. Adapun Emil Amir menyoroti budaya Bugis. Kisah cinta platonik ini akan selalu ada di setiap hidup manusia di berbagai sudut dunia.

Fabel-fabel yang menjadi penanda manusia sebagai homo fabula,manusia yang gemar bercerita dan menciptakan cerita. Untuk kemudian menetas menjadi sebuah adat-aturan yang seolah mengikat kebebasan manusia untuk mengekspresikan perasaan cinta.

Dalam cerpen Orang-Orang dari Selatan Harus Mati Malam Itu, karya Faisal Oddang menjadi semacam kamera yang memotret sisi lain dari Makassar. Lokus cerpen ini bukan lagi budaya-kearifan lokal dengan segerbong istilah daerah beserta catatan kaki. Faisal mencoba mempergunakan cerpen untuk memotret peristiwa sejarah di Makassar.

Para penganut kepercayaan Tolotang dengan sesembahan Dewata Sewwae dipaksa oleh tentara untuk membuat agama resmi di KTP. Persoalan ini semakin runcing karena tokoh-tokoh dalam cerita ialah pejuang yang juga membantu merebut kemerdekaan. Jasa mereka hampir saja sia-sia, kalau mereka tidak bersedia mengubah jenis agama.

“Kami dipaksa mengnut agama resmi, mencantumkannya di KTP, dan menjauhi Tuhan kami, Dewata Sewwae.” (hlm. 103)

Persoalan dalam cerpen ini tidak lagi sekadar memperkenalkan budaya dan kearifan lokal dengan romantisme bentangan alam atau bentangan dialek khas. Faisal mencoba mengulik lebih lanjut, apa yang dimaksudkan sebagai sastra sebagai pelantang suara.

Dengan bahasa yang meliuk-liuk, Dicky Senda memotret sebuah potret yang senada dengan Faisal Oddang dalam cerpen A’bonenos dan Perempuan yang Agung. Tema yang menarik harus diakui longsor oleh kegenitan penulis memainkan bahasa. Banyak kalimat pemanis yang diletakkan begitu saja sampai tampak overdosis.

“Bulan Juni membawa angin penusuk tulang dari benua tetangga ketika wargamu sedang merayakan Tahun Khusus Menyembah Langit.” Atau di tempat lain, “… dada perempuan mereka subur membusung, sama bebasnya dengan dada bidang legam bermandi minyak kelapa para lelakinya.” (hlm. 88)

Teknik penceritaan dalam cerpen ini menjadi kurang bernas. Terkesan sekadar ingin menampilkan kepiawaian penulis bermain simile, mengandaikan, dan menyusun kalimat indah.

Pada kelompok puisi ada puisi Ibe S. Palogai yang menjadikan lanskap Makassar sebagai bagian utuh dalam puisi. Tiga judul puisi, Konkuisnador, Liwuto, dan I Massia, yang andai penyair sekadar menyomot pun tidak akan mengganggu pembaca. Karena Ibe tidak mencoba memberi catatan khsusus perihal arti harfiah kata-kata ajaib tersebut. Apakah nama daerah, sebuah dialek, atau istilah dalam tradisi?

Sastra Sebagai Mata Bor

Bahasa dalam sastra mampu menembus permukaan pengalaman keseharian, mengintip lapisan-lapisannya yang lebih dalam, menelisik aneka misteri dan ambiguitas batinnya yang paling tersembunyi.

Pada kelompok kedua dalam buku ini adalah kisah yang punya fokus jauh berbeda dari kebanyakan. Menggali kisah di ranah yang berbeda.

Cerpen yang menonjol adalah karya Erni Aladjai. Cerpen yang ditempatkan sebagai pembuka ini memiliki tone yang sangat berbeda. Distopia dan futuristik. Cerpen Air mencoba meramal sebuah keadaan kota (tidak disebut secara tersurat) di tahun 2050.

Erni mencoba mengira-ngira kondisi alam kala itu. Digambarkan kekeringan, bahkan untuk sekadar satu galon harus menukar dengan sejuta, dan itu pun masih harus beradu mulut-otot dengan yang lain.

“Kota ini dulunya kota sungai. Tapi orang-orang terlalu lama mengabaikan sungai. Sementara mata air dipagari perusahaan.” (hlm. 16)

Ya, Erni memberi simpulan yang secara tersirat bahwa kekacauan ini disebabkan oleh kerakusan manusia. Terlebih sebuah frasa penutup di cerpen ini, “Bereskan mereka!” yang khas sekali dengan orde di mana pemimpinnya super rakus.

Cerpen Cicilia Oday mengebor kisah di lahan yang berbeda lagi. Cicilia Oday dengan mata seorang arwah anak kecil mengisahkan romantisme kenangan semasa si arwah hidup dengan seorang Anak Penjaga Sekolah.

Meski tidak seluwes cerpen-cerpen, puisi-puisi Mario F. Lawi nyatanya mampu mengulik sisi lain dari sebuah tradisi gereja. Sebuah area baru yang dikulik Mario dengan notasi daerah penulis yang begitu kentara.

Di beberapa tulisan, seperti milik Purnama di Atas Rumah, Deasy Tirayoh justru sekadar menjadi ambisi penulis. Tak begitu kentara budaya Timur yang seharusnya menjadi benang merah dari buku ini. Sekadar permainan bahasa dan bunga-bunga pengindahnya.

Bagian yang Terlupakan

Buku ini selayaknya sebuah pameran yang menghadirkan cerpen dan puisi penulis Dari Timur. Karena tidak semua karya dalam buku memuat murni kebudayaan atau serba-serbi yang sah disebut Dari Timur. Ini lebih pas untuk dilabeli karya penulis Timur dengan menjunjung kebebasan berkarya setiap cerpen. Boleh jadi ini adalah usaha untuk mengekalkan cerita dari penulis Timur. Belum sampai untuk mengekalkan budaya dan cerita khas yang hanya ada di Timur.

Kalau pun buku ini sebagai pameran berisi buah susastra dari penulis Timur, sepertinya kurator dan panitia MIWF harus mencermati satu bentuk sastra yang selama ini tersisih. Dalam buku ini tidak ada naskah drama yang masuk. Mungkin drama tidak penting dan tidak semudah menulis cerpen dan puisi. Tapi perlu juga dipertimbangkan untuk kembali menghadirkan naskah drama, sehingga kita bisa terbebas dari pertanyaan: Apakah drama hanya urusan Bengkel Teater dan Putu Wijaya?

Akan semakin jatmika bila buku semacam ini mampu betul-betul merangkum karya sastra dari Timur secara komprehensif. Cerpen, puisi, drama, kalau perlu esai, dan kritik. Sehingga buku sejenis ini akan menjadi rujukan bila pembaca kita akan melakukan studi tentang sastra Dari Timur secara lengkap. Sebagai mata bor yang mengulik lebih dalam dan mata kamera yang mengekalkan segala peristiwa pun budaya.

Sebagai sebuah usaha dokumentasi lengkap akan suara sastra Dari Timur, buku ini bisa dijadikan contoh. Tentu masih banyak pelosok negeri ini yang khasanah sastra baik lisan maupun tulisannya, belum banyak terdengar secara nasional. Upaya mengekalkan demi ketersambungan kisah ke lintas generasi harus terus digalakkan. Bukan saja agar mereka tetap abadi dan terus terbaca, sekaligus menegaskan kebhinekaan Indonesia dan keragaman budaya kita. [*]

July 10, 2017

Dari Ikan, Kasuari, dan Si Kocak Gaspar

Padang Ekspres, 9 Juli 2017

sumber gambar: Jones & Co

Membicarakan Lima Novel Pemenang Sayembara DKJ 2016

Sayembara Novel DKJ yang telah dimulai sejak 1974 diniatkan untuk meranggang gairah menulis prosa sastra di kalangan anak muda. Telah banyak alumnus DKJ yang karya-karyanya hingga sekarang menjadi buah bibir dan terus diperbincangkan. Misalkan di tahun 1978 Ahmad Tohari pernah mendapatkan hadiah dari Dewan Kesenian Jakarta untuk novelnya Di Kaki Bukit Cibalak. Dan sampai sekarang novel itu masih saja dicetak ulang dan diperbicangkan. Kemudian pernah juga Ayu Utami memenangi sayembara di DKJ tahun 1998, dengan judul Saman yang kala itu dia mempergunakan nama pena Jambu Air. Novel itu kemudian melejitkan nama Ayu Utami sebagai sastrawan dengan lokus pada feminisme perempuan. Novel itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dan juga meraih banyak penghargaan.

Jauh sebelum DKJ, sastra Indonesia telah dibentuk oleh berbagai sayembara kepenulisan. Mulai dari penerbit majalah, institusi pemerintah, Dewan Kesenian Jakarta, universitas, penerbit buku, hingga berbagai komunitas yang peduli akan sastra. Semuanya bertujuan untuk menjaring naskah-naskah terbaik dari berbagai pengarang di seluruh penjuru Indonesia.

Paling tua, sesuai daftar yang disusun oleh http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/, ialah hadiah sastra Yamin yang diadakan pada tahun 1963. Hadiah Sayembara Kincir Emas (1974) yang diadakan oleh Radio Nederland Wereldomroep untuk jenis prosa cerita pendek (cerpen). Kemudian oleh majalah Femina memulai sayembara kepenulisan sejak tahun 1976 dan terus berlangsung hingga sekarang.

Bandung Mawardi, seorang kritikus sastra bahkan berujar, Sastra bergerak dengan sayembara. Hadiah dan pengakuan atas kemenangan menentukan posisi tokoh dan teks. Sastra tanpa sayembara mungkin sepi dan lungkrah . Berita terakhir tentang sayembara berasal dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2016 menghasilkan pemenang dan argumentasi dewan juri. Panitia mengumumkan 317 naskah lolos untuk penilaian. (Koran Sindo, 5 Maret 2017)

Sayembara novel DKJ ini sesekali diselingi oleh sayembara kritik dan manuskrip puisi, untuk manuskrip puisi baru pertama kali digelar di tahun 2015. Pada dasarnya, simpulan awal yang kita dapatkan bahwa DKJ mampu merangsang pengarang muda untuk menelurkan karya terbaik melalui sayembaranya.

Tahun 2017 ini, pembaca sastra kita dihadiahi DKJ dengan lima judul buku jebolan sayembara menulis novel tahun 2016. Semua Ikan di Langit (terbit Februari 2017), sebagai juara utama karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie. Berturut-turut empat judul sebagai pemenang unggulan. Tanah Surga Merah karya Arafat Nur yang terbit di Januari 2017. Di bulan Maret 2017, Curriculum Vitae anggitan Benny Arnas dan Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y Kusmiana hadir di ruang pembaca. Dan paling bontot lahir adalah 24 Jam Bersama Gaspar milik Sabda Armandio.

Tema dan teknik dari kelima novel ini tergolong beragam. Kelimanya sama-sama penulis ulung yang memilih caranya masing-masing dalam mengisahkan sebuah tema. Ada yang mempergunakan teknik konvensional namun dengan tema yang cukup seksi dan menjual. Sebaliknya ada juga yang mempergunakan teknik super ajaib dengan sebuah tema yang sejatinya tak terlalu istimewa. Namun komposisi paling ajaib adalah bila teknik dan bahasa yang apik untuk sebuah tema yang sangat jarang juga.

Semua Ikan di Langit milik Ziggy Z, sebagai pemenang utama memang menjanjikan sebuah kebaruan baik dari tema maupun gaya kepenulisan Ziggy. Ziggy yang di tahun 2014 lalu juga menjadi juara 3 untuk sayembara yang sama dengan novel Di Tanah Lada, seketika menjadi buah bibir.

Ziggy meminjam simile bus damri Dipati Ukur-Leuwi Panjang dan seorang anak kecil yang memiliki kemampuan menggerakan segalanya, untuk menjelaskan konsepsi Tuhan. Saya adalah personifikasi atas bus damri. Beliau adalah sosok anak kecil, yang bila kita tafsirkan dapat berarti sosok Tuhan dengan kemanpuan menghidupkan dan menggerakkan bus damri dan makhluk-makhluk di dalam bus.

Novel ini sejatinya tidak memiliki konflik berarti. Ziggy hanya mempertontonkan bagaimana dia mempermainkan logika, simile tokoh, dan juga konsep ketuhanan yang coba dijelaskan dengan logika anak-anak. Bahkan potensi untuk mengulik sebuah konflik besar, yakni ketika bus damri melancong ke Auschwitz, Jerman tahun 1944 dan aneka simbol perihal komunisme tidak dijamah dengan lebih lapang. Ziggy ingin mempersilakan pembaca menafsirkan seluas-luasnya. Apalagi yang selama ini bercerita hanyalah sebuah bus damri dengan ‘tuhan’ seorang anak kecil.

Teknik yang cukup berani ialah di novel Curriculum Vitae milik Benny Arnas. Novel ini menghadirkan bentuk yang tidak baku untuk kategori novel dalam perkembangan sastra dewasa ini. Novel sepanjang 200 halaman ini terdiri dari banyak fragmen kecil, potongan kisah, atau flash fiction yang jahit-menjahit menjadi sebuah bangunan besar bernama novel.

Keanehan tidak hanya berhenti di sini, Benny Arnas menyembunyikan kejelasan tokoh. Rimbun metafora dan bahasa semakin membuat samar tokoh dan kejelasan penyusun novel pada umumnya. Tidak akan dijelaskan di mana, suasana, atau bagaimana keadaan sekitar. Benar-benar rimba yang perlu banyak penjelas apabila ingin mengetahui konflik seutuhnya. Karena pada dasarnya konflik yang dihadirkan Benny Arnas adalah kisah cinta sepasang manusia dengan banyak onak rintangan.

Segar. Novel Benny Arnas jelas segar. Secara teknik baru dengan keberanian penulis menerobos pakem novel pada kebanyakan. Hal senada dilakukan oleh Sabda Armandio di novel 24 Jam Bersama Gaspar.

Novel ini dimulai dengan peleburan tokoh di luar fiksi yang ternyata adalah fiksi. Sungguh pengantar dari Arthur Harahap begitu ajaib. Kisah Gaspar yang kemudian di tengah memiliki nama alias bernama Rahasia hendak mencuri toko emas milik Wan Ali. Namun sejatinya ada sebuah rahasia yang diam-diam disembunyikan Gaspar, ialah soal kotak dan anak perempuan Wan Ali. Gaspar kemudian bertemu sekaligus menggalang komplotasi dengan lima orang lainnya, Njet, Kik, Agnes, Pongo, dan Pingi. Yang kesemuannya ada kaitannya dengan Wan Ali. Misalkan Pingi yang sejatinya adalah kakak ipar Wan Ali. Tetapi yang menarik adalah rasa humor Sabda yang seolah merangkum semua informasi dan kemudian diolah sedemikian lucu.

Humor cerdas Sabda memang rasa paling segar dari kelima novel jebolan DKJ tahun ini. Sabda seolah tidak tertekan oleh predikat sastra yang hendak diusung DKJ, sehingga Sabda lebih ingin menulis sebuah kisah dengan ledakan humor serta satire yang juga mengena. Maka kisah Gaspar akan menjadi bacaan yang seru, lucu, dan tidak membosankan. Karena cerita Sabda Armandio begitu clear.

Tanah Surga Merah milik Arafat Nur dan Lengking Burung Kasuari karangan Nunuk Y Kusmiana, terasa tidak begitu spesial bila dibandingkan dengan tiga novel lainnya. Teknik yang seolah tenang tanpa kejutan.

Tanah Surga Merah bila dibandingkan dengan Lampuki, masih kalah jauh. Arafat Nur lagi-lagi mengulik perihal Aceh dan kritikan akan kondisi Aceh yang bahkan setelah GAM merdeka, tak ada kemajuan berarti. Terlebih tokoh Murad yang tak bertindak berarti selain mengumpati.

Hampir setengah novel ini berisi keluhan penulis yang memperalat Murad sebagai corong kedua. Murad miskin tindakan nyata yang saya harapkan seheroik ‘umpatan’ dan sejarah masa lalunya sebagai pejuang Partai Merah. Satau-satunya yang tampak sebagai tindakan seorang David yang kecil namun cerdik adalah adegan Murad membaca novel Haruki Murakami, Hear The Wind Song pinjaman dari koleksi Abduh.

Dari segi cara penulisan, Arafat Nur lebih bermain aman. Tidak ada kejutan, lempeng saja. Hal serupa dilakukan oleh Nunuk Y Kusmiana dalam Lengking Burung Kasuari.

Walaupun mengambil latar Papua tahun 60-an pasca ditegakkan Trikora, namun Nunuk Y Kusmiana lebih mengulik romantisme kenangan semasa tinggal di Papua. Tak ada konflik berarti kecuali persoalan-persoalan anak-anak kecil di daerah dinas. Nunuk juga masih bermain aman dalam teknik penulisan. Tenang datar tanpa kejutan.

Bila bisa dirumuskan, novel-novel DKJ memiliki dua ciri yang khas. Pertama soal ketajam-seksian tema. Sastra sebagai mata kamera yang mengabadikan fenomena sosial, atau melantangkan suara-suara yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. DKJ menampung ini. Kedua ialah perihal teknik. Teknik biasa-biasa saja dipastikan tidak akan pernah dilirik oleh dewan juri DKJ. Gagasan baru bila hanya disajikan begitu saja, maka terasa kurang spesial. Akan menjadi begitu istimewa bila tema seksi juga disajikan dengan teknik.

Kelima novel ini memiliki dua cakupan tersebut. Ada yang bertema seksi, berteknik ajaib.

Kanonik(kah?)

Apakah setelah Saman tidak ada jebolan DKJ yang melegenda? Ini adalah sebuah pertanyaan yang ajaib. Karena kehadiran lomba DKJ adalah membuat sosok sastrawan baru lewat perlombaan.

Strategi yang dipilih DKJ ini juga bisa dicontoh oleh banyak lembaga lain untuk saling menggairahkan generasi muda dalam berkreasi dalam sastra. Baik oleh badan/lembaga pemerintah atau badan swasta. Tentu pilihan agar bisa mengikuti DKJ adalah keberanian lepas dari tema lokalitas. DKJ tidak mensyarakatkan tema lokalitas. Misalkan balai bahasa tiap daerah, seharusnya tidak mengharuskan tema lokalitas yang apabila hendak mengadakan lomba.

Kalau Bandung Mawardi bilang bahwa sastra Indonesia dibangun oleh banyak kompetisi. Dan DKJ sebagai salah satu kompetisi penulisan yang ajeg dilakukan setiap tahun. DKJ memang tidak bisa menjamin kualitas tiap lulusan akan menyamai pendahulu yang dinobatkan sebagai sastra kanon. Tapi ini sejatinya adalah tantangan kita.

Bila saya boleh memilih dari kelima lulusan DKJ 2016, saya akan lebih memilih 24 Jam Bersama Gaspar. Segar dan punya teknik yang baru. Lantas apa pilihan anda? []

July 2, 2017

Vegetarian dan Simbolisasi Perempuan

(Kompas, 1 Juli 2017)

Pembukaan novel Vegetarian ini mengingatkan kita pada cara Franz Kafka membuka Metamorfosis. Kalimat penuh teror. Bila Gregor Samsa milik Kafka menjadi coro ketika bangun tidur, maka Yeong-hye tokoh utama di novel ini mendadak mememutuskan menjadi vegetarian. Sebuah keputusan yang kemudian menjadi problematika dahsyat di keluarga Yeong-hye.

Sebelum memutuskan menjadi seorang vegetarian, Yeong-hye adalah istri yang biasa-biasa saja di mata suaminya. Aku tak pernah menganggap istriku luar biasa sebelum dia menjadi vegetarian. (hal.5) Tidak ada keistimewaan yang bisa diingat oleh suami selain perihal makanan buatan Yeong-hye yang tentu saja berbahan daging.

Mimpi. Yeong-hye memimpikan darah, adegan pemotongan hewan, dikejar-kejar makluk berlumuran darah, atau sosok misterius yang memotong daging di atas talenan. Sosok manusia menjadi menyeramkan saat sudah menjadi binatang buas.

Keputusan menyeret Yeong-hye pada pertikaian keluarga. Sikap Yeong-hye menjadi antitesis dari kebanyakan manusia Korea pada masa itu yang tidak bisa jauh dari kudapan berbahan daging.[image error]

Suami Yeong-hye, narator pada bagian pertama ini mengalami banyak persoalan setelah keputusan mengejutkan itu. Pertama pola makan di meja makan berubah, kemudian Yeong-hye kehilangan gairah seksual, Yeong-hye merusak acara makan siang bersama atasan, dan yang paling puncak ialah keributan di apartemen karena orangtua Yeong-hye memasak menjejalkan menu daging untuk mengembalikan pola makan Yeong-hye.

“Sekali makan, dia pasti akan makan lagi. Mana ada manusia yang tidak makan daging di dunia ini!” (hal.48) Akhir dari bagian pertama ini ialah Yeong-hye harus masuk rumah sakit dan rumah tangganya retak, seperti keputusannya untuk menjauh dari kehidupan ala manusia Korea kebanyakan. Memakan daging.

Novel ini terbagi menjadi tiga bab dan tiga sudut pandang berbeda. Bila di bagian pertama Vegetarian, sudut pandang adalah suami Yeong-hye. Di bagian dua, Tanda Lahir Kebiruan, sudut pandang ialah kakak ipar Yeong-hye yang diam-diam jatuh cinta kepadanya. Ia mengetahui dengan jelas apa yang kurang itu ketika diperkenalkan dengan sang adik ipar di pertemuan keluarga. (hal.75)

Rasa suka diam-diam ini semakin menjadi setelah tahu Yeong-hye pisah dari suami pasca menjadi vegetarian. Kakak ipar menyukai tubuh kurus Yeong-hye dan sebuah tanda lahir warna biru. Kesempatan itu muncul saat Yeong-hye menerima tawaran untuk menjadi model untuk sebuah fotografi syur. Yang berujung hubungan intim di antara keduanya. Kemudian di bagian ketiga, Pohon Kembang Api, Han Kang melakukan rekonsiliasi atas persoalan Yeong-hye dengan sudut pandang kakak kandungnya.

Eksistensi Manusia

Novel ini bisa dipandang sebagai cermin persoalan psikologis manusia Korea modern. Yeong-hye adalah wanita Korea yang sebagian besar harus tunduk pada tradisi untuk lebih banyak berdiam di rumah. Konfisianisme yang mengakar di kawasan Asia Timur lebih menonjolkan sosok lelaki dan menenggelamkan peran perempuan di ruang publik.

Korea merupakan salah satu negara dengan tetap memegang kuat nilai patriarki. Hal ini dimulai dari lingkungan rumah tangga. Seorang istri setelah menikah akan ikut keluarga suami, menjaga mertua, dan kelak anaknya akan membawa marga suami. Perubahan Yeong-hye jelas bentuk berontak seorang wanita yang sekaligus memalukan orangtua.

Novel jelas menyuarakan kegelisahan perempuan yang selalu berada di belakang laki-laki dan keinginan untuk menaklukkan lelaki; continued subjugation by men,ujar Han Kang.

Bila dicermati pada simbol-simbol yang dipergunakan Han Kang, kita dapat menemukan sebuah renungan akan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup bernafsu dan berakal. Suatu saat perilaku manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Dalam salah satu wawancaranya, Han Kang disebut telah mengubah peranan perempuan menjadi golongan tetumbuhan, the image a woman turning into a plant.

Perempuan Korea yang digambarkan Han Kang menjadi antitesis akan kejamakan. Namun titik balik bagi Yeong-hye ialah saat dihadapkan pada kebutuhan seksual dengan kakak iparnya. Pun adegan simbolik Yeong-hye yang mencengkeram burung.

Perempuan bisa menyimpan misteri, kengerian, daya ledak, serta hasrat untuk menentukan dirinya sendiri. Kesemuanya disampaikan Han Kang dalam tonasi surealis yang masih bisa diterima pembaca umum, meski harus dimulai dengan adegan mengejutkan.

Selain dilengkapi dengan nafsu hayawaniah dan kemampuan berpikir, manusia sejatinya adalah makhluk yang enggan disama-ratakan dengan kebanyakan. Kalau Jostein Gaarder dalam The Solitaire Mystery mempergunakan simbol Joker untuk mengatakan manusia harus menjadi pembeda di tengah kartu remi. Han Kang mempergunakan Yeong-hye untuk meneguhkan eksistensi manusia. Di domain mana kita berada? Apakah sekadar mengalir seperti kebanyakan? Atau seperti Yeong-hye yang tak gentar meski dicecar banyak pendapat negatif?

K-lit Pelengkap Korean-wave

Sebelum Han Kang, dunia internasional tak begitu menaruh perhatian pada literasi Korea. Korea hanya dinobatkan sebagai pengekspor budaya K-Pop lewat hallyu atau Korean wave. Pun di Indonesia, mata literasi kita hanya terfokus pada Jepang dan Tiongkok untuk keperluan sastra Asia Timur. Han Kang dengan Vegetarian mendobrak kelembaban ini. Novel ini diganjar penghargaan sebagai Man Booker Internasional, atau novel terjemahan terbaik.

Man Booker International menjadi penghargaan bergengsi untuk fiksi terjemahan dari negara yang tidak ber-native Inggris. Vegetarian memang menggambarkan suara Timur (Korea) yang sangat minim didengar oleh Barat. Budaya dan psikologis orang di dalamnya. Namun lebih luas, konflik tokoh dalam Vegatarian bertautan dengan problem manusia modern kebanyakan. Eksistensi dan pertanyaan akan peran dalam lingkungan. Hingga tak aneh bila Han Kang dan Vegetarian disebut memiliki contribution to fiction on the world stage; pengaruhnya meluas sampai ranah global.

Selain persoalan Yeong-hye yang ajaib sekaligus mencekam, novel ini disusun dengan cara bercerita unik. Sebuah cara penyajian unik dari Han Kang. Kemudian bila dirasakan, akan ada gaya Haruki Murakami di tubuh novel ini; keterasingan di tengah dunia modern. Bagi penggemar Haruki Murakami, siap-siaplah memiliki idola baru.

Di negeri asalnya, novel ini terbit pertama 2007. Butuh satu dekade untuk menjadikannya sebagai ledakan k-lit atau Korean Literature dan menjadi buah bibir internasional. Apa pun itu VegetarianHan Kang telah mendunia. Jadi tak ada soal untuk tak menengok literasi di negeri gingseng, selain menikmati musik, drama Korea, dan sedap gurih kimchi-nya. Bila PSY dengan Gangnam Style–nya telah meledakkan budaya pop di Barat, maka Han Kang dengan novel ini telah mencuri perhatian dunia sastra Barat. []

VEGETARIAN | Han Kang

Penerbit Baca | Pertama, Maret 2017

222 halaman | 9786026486073

June 11, 2017

Angin Tak Dapat Membaca

Pikiran Rakyat, 11 Juni 2017

[image error]

Sumber gambar: “Wind” by Olga Yefremova

Seperti angin, dirimu tak dapat membaca apa-apa yang kuingin.

Matahari jingga. Suara sirene tanda kereta tiba. Dadaku lesap oleh lara. Luka kecil yang dahulu kuabaikan dan kuanggap akan sembuh oleh waktu yang terus menimpa, sekarang menjadi nganga yang terus melebar. Hingga aku bisa menarik kesimpulan, nelangsa adalah komplenen dari bahagia bila kita sedang dirundung rasa cinta.

Tak ada yang salah dengan hubunganku denganmu. Karena kuyakin dirimulah yang paling mengerti bagaimana aku tak selalu sama dengan kebanyakan wanita lain. Ya, aku seperti letusan kebang api di tengah malam bulan November. Tak ada yang menginginkan, tetapi tetap meledak karena api terpantik tanpa kehendak.

Pernah suatu ketika, aku menasbihkan diri sebagai Virgin Mary. Aku takkan menikah. Dengan segala capaian sepanjang usiaku hampir tiga puluh tak sekali pun aku menjadi parasit dalam kehidupan orang lain. Kecuali aku menghutang air susu dan asuhan ibu semasa aku belia. Kamu sendiri tahu, ibuku memaksaku pindah ke Jakarta setelah dia menjadi istri kedua seorang kiai di pedalaman Kebumen. Aku tak membenci ibuku, tetapi aku membenci mengapa aku tidak bisa hidup damai bersama kesedihan selaiknya ibu berdamai dengan keadaan.

Sesekali SMS dari Ibu memintaku untuk menelepon, karena gundukan kangen di dadanya sudah melebihi tembok pagar pesantren. Pesan itu tak kuhiraukan. Aku janji, jiwaku sudah berubah sebagai seekor merpati lepas dari sarang. Bebas. Dan setiap pagi berangkat, petang pulang dengan perut kenyang.

“Karena itulah aku menyukaimu,” katamu saat mendengarkan kisah masa mudaku. “Kamu wanita super.”

“Bahkan aku tak sekali pun berpikir sebagai wanita. Mungkin dadaku sudah kebas akan segala rasa.”

Aku sama sekali tak pernah berpikir bahwa ucapan manusia akan dengan mudah berbalik arah seperti sekarang ini. Kamu dengan lantang mengatakan aku seorang penipu, seperti lintah yang gemar menyedot, seperti ikan cupang menempel di kehidupanmu, seperti keladi yang parasit di dahan kaki.[image error]

Pertengkaran besar semalam, membuatku gegas mengemas barang. Aku rela semua yang kumiliki kamu ambil, asal hatiku tak kamu sakiti lebih perih lagi. Kutinggalkan apa yang pernah kita nikmati, semua biarlah aku yang pergi. Aku seperti nyala kembang api di malam-malammu, hanya ledakan dan pijar warna di langit yang kamu nikmati. Aku? Terlalu panas untuk selalu kamu rengkuh.

***

Jadwal kereta jam 2 siang. Aku sudah mengantre di antara ratusan orang dengan aneka aroma keringat. Aku hanya terdiam. Biasanya aku gampang sekali mengumpat kalau aroma busuk menyerang hidung. Kukatakan, aku lebih tahan dipukul dengan rotan, daripada harus berdekatan dengan aroma keringat. Aku tak peduli semuanya lagi. Aku hanya ingin segera meninggalkan Jakarta hari ini, melepaskanmu pergi, membenamkan segala hal yang pernah kita dambakan sebagai kebahagiaan. Nyatanya hanya sebuah kenangan terperih.

“KTP!”

Seorang petugas pintu masuk meminta identitasku. Aku geragapan. Kukira dengan selembar tiket saja, aku sudah bisa berangkat meninggalkan masa lalu. Buktinya sekarang aku masih harus berususan dengan KTP.

Entah kapan terakhir aku naik kereta jarak jauh. Mungkin kali pertama aku berangkat ke Jakarta. Dan selama itu pula aku tak mengikuti perkembangan bagaimana tata cara berkereta api. Aku gergapan mencari kartu identitasku di dalam tas selempang. Aku mempersilakan beberapa pengantre di belakangku untuk masuk lebih dahulu.

Tas aku obok-obok. Tak kutemukan. Aku menumpahkan isi tas. Hanya ada tisu basah, kacamata hitam, earphone, bedak, sisir, gelang ikat rambut, dan dua bauh permen rasa mint. Dompet. Mungkin di dompet. Dan setelah kubuka, ternyata benar. Namun bukan KTP terbaru, melainkan KTP lama yang masih berbentuk kertas laminating. Aku mendesah. Kemudian bangun untuk menyerahkan kartu identitas agar bisa dipersilakan masuk ke peron.

“Belum ngurus e-KTP, ya!” seru petugas kereta.

Aku hanya mengangguk. Jawabanku tidak terlalu penting untuk pertanyaan basa-basi tersebut. Aku lebih ingin diam dan menikmati gugurnya semua laku satu demi satu bersama deru kereta.

Sekitar setengah jam aku menunggu di kursi tunggu peron. Suara-suara pengumuman kerap menganggu lamunan. Tas berisi pakaian yang tak seberapa yang kusahut begitu saja dari dalam lemari, kubekap erat. Sekelilingku tak sekali pun memberi perhatian. Aku bersyukur.

Saat kereta datang, aku naik bersama seorang anak muda yang sejak tadi mencuri-curi padang terhadap wajahku. Memang wajahku selalu aneh di hadapan orang lain. Kecuali di depanmu, sebelum malam tadi. Dia mengangguk sedikit. Aku tak membalas.

“Nomor berapa?” tanya pemuda itu.

“Aku tak tahu. Memangnya harus sesuai nomor duduknya?” tanyaku, begitu polos.

Dia tersenyum. “Baru sekali ya naik kereta?” pertanyaan itu menohok. Seperti sekelebat jurus pesilat yang langsung menikam ulu.

Aku mengangguk, malu-malu.

“Coba lihat tiketnya,” dia meraih selemar tiket yang kugenggam bersama tas. “12E. Kita sederet.”

“Syukurlah!”

Dia meletakkan tasnya lebih dahulu di atas kabin. Sepertinya dia mahasiswa yang sedang pulang kampung liburan atau mungkin sedang mengadakan jalan-jalan sendirian. Kemudian dia menawarkan bantuan untuk menyimpankan tas bawaanku. Sebenarnya aku bisa sendiri, tetapi aku bukan tipe orang yang mudah menyia-nyiakan bantuan.

“Aku bisa sendiri. Biar aku sendiri,” jawabku berlagak basa-basi. Tetapi ternyata dia lelaki muda yang tak paham basa-basi.

Aku berdiri di atas kursi kereta. Dia justru menggantung plastik berisi air minum dan bekal kudapan ringan. Telepon genggam dikeluarkan dari saku celana, kemudian dengan penyumpal telinga dia manggut-manggut. Usai meletakkan tas aku kembali duduk. Menatap anak muda yang alisnya sangat tebal.

“Aku Kiro,” dia mengajakku berkenalan.

“Miria,” jawabku singkat.

Kiro, andai dia tidak berbicara pastilah aku mengira dia orang Indonesia pada umumnya. Ternyata di lima belas menit pertama setelah peluit keberangkatan dia membeberkan semua identitasnya seolah aku adalah pegawai pencatatan sipil yang sedang menanyai riwayat hidupnya.

Kiroyushi Nakazawa. Ayahnya orang Jepang, Ibunya orang Sumedang. Lahir di Kebayoran Lama dan sekarang kuliah di Yogyakarta. Umur delapan tahun dia membenci ayahnya yang begitu tegas, seperti tentara Dai-Nippon. Dia berontak dan sesekali kabur ke rumah kawan-kawannya, semalaman main PS dan bolos sekolah. Barulah saat kuliah, dia merasa menyesal. Akademiknya jeblok dan harus kuliah di kampus swasta. Rasa benci kepada ayahnya semakin menggunung saat diketahui, ayahnya kabur ke Indonesia saat punya masalah dengan keluarganya di Jepang. Alhasil, Kiro dan ibunya tak pernah tahu siapa moyang mereka di Jepang.

Kalau boleh jujur, aku pun seperti ayahmu, Kiro. Aku ke Jakarta tanpa mau mengungkit sejarah bersama keluargaku dahulu. Dan sekarang saat kereta pergi dari Senen, kuingin aku akan lahir sebagai orang baru dan tak perlu lagi aku ditanya sejarah silamku.

“Kamu bisa berbahasa Jepang?”

“Tidak. Aku membenci ayahku,” jawabnya. “Hingga di SD aku lebih memilih memanggil ayahku sebagai kakek. Karena memang dia lebih pantas kupanggil kakek,” Kiro tak sungkan-sungkan menjelek-jelekkan ayahnya sendiri.

Aku tak membalas.

“Kamu mau kemana?”

“Mungkin ke Jogja.”

“Kok mungkin?”

“Karena aku tidak tahu kemana harus aku harus hidup.”

“Kalau kamu berangkat, sudah harus tahu ke mana kamu akan pulang. Tapi, ya sesekali harus berani berangkat tanpa direncanakan. Bukankah hidup terlalu monoton kalau dinikmati biasa-biasa saja.”

Aku mengangguk.

Dengan garis muka yang keras, Kiro sangatlah memesona. Tiap kali melihat paha putih Kiro yang kontras dengan beberapa lembar rambut, aku merasakan ada yang berdesir di perutku. Aku menunduk, mencoba menghindar dari rasa-rasa yang tak patut aku tumbuhkan di saat-saat seperti ini.

Apalagi setelah kami cukup akrab, Kiro memilih untuk pindah ke 12D persis di sampingku. Entah Kiro yang terlalu nakal untuk ukuran anak muda seperti dia. Atau aku yang tampil seperti wanita yang begitu mudah jatuh di tangan anak muda.

“Kiro, kamu ganteng,” kalimat itu meluncur tanpa pernah aku bisa tahan. Sudah dua jam kami duduk bersama, dan Kiro semakin gencar menyerang diriku dengan aroma segar dan pandangan di depan mata yang jelas menganggu dada. Kiro menumbuhkan semua yang sejak semalam kubenamkan dalam-dalam dan aku telah berjanji untuk membawanya sampai ke liang pemakaman. Tapi Kiro? Seperti sepotong rembulan yang jatuh di pelataran.

“Miria, kamu menginap saja di kosku. Kosku bebas. Kamu bisa bermalam sampai puas,” Kiro membisikkan sesuatu yang diam-diam kutunggu, tetapi aku juga malu.

“Aku baru saja pisah dengan pacarku di Jakarta.”

“Tak apa-apa. Anggap saja aku pacar barumu,” sekarang tangan Kiro mulai berani meremas tanganku. Aku biarkan.

Jujur semenjak ada Kiro di sampingku, aku sudah lupa pada luka-luka yang semalam meruam, memancarkan nanah.

Aku belum menjawab. Tetapi Kiro seperti menerima lampu hijau bahwa dia boleh melakukan apa saja terhadap tubuhku, bahkan saat kereta belum berhenti di Stasiun Tugu.

“Kiro, jangan menjadi bahan permaluan di kereta ini. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, bisa-bisa besok namamu sudah masuk headline koran lampu merah. Keluarga dan kuliahmu hancur.”

“Tapi kamu suka, kan?”

“Aku sih bebas. Tetapi kamu masih terlalu muda untuk hancur gara-gara hal demikian.”

Kiro mereda. Aku ingin sekali mengisahkan sebuah rahasia yang mungkin saja Kiro akan berhenti menganggapku sebagai sebentuk boneka yang bebas dia mainkan, cumbui, kemudian dia campakkan. Kisah semalam sudah membuktikan bahwa lelaki lebih kerap memerlakukan wanita seperti kuda pedati. Diperah habis-habisan bila sudah bosan dan tak mengenakkan, akan dilupakan begitu saja. Kiro wajahmu memang mengundang segala fantasi, tetapi aku tahu gelagatmu akan tak lebih baik dari lelaki yang sudah meniduriku hampir selama lima tahun itu.

“Kiro, sebenarnya aku……” Mendadak kereta berhenti. Suara jeritan penumpang menutup pengakuanku.

Gerbong paling depan anjlok. Dan perjalanan kami harus terhenti.

“Untung tidak apa-apa. Kamu tidak kenapa-kenapa, kan Miria?”

Aku menggeleng.

“Apa yang tadi kamu mau omongkan?”

“Tidak.”

Aku melihat daun-daun pohon diembus angin. Beberapa rontok dan rebah ke tanah. Kiro seperti angin, bisa kurasakan tapi tak pernah bisa kumiliki seorang diri. Angin tak dapat membaca kata-kata, terlebih rasa cinta. Karena sampai kapanpun, meski aku berdandan dan mampu menggairahkan lelaki, aku tak yakin Kiro akan bernafsu kepadaku saat tahu yang dia hadapi ialah lelaki. Bedanya, sejak kecil aku selalu yakin aku adalah Miria.[]

Catatan: judul Angin Tak Dapat Membaca diambil

dari judul sinetron tahun 90-an

dengan bintang utama Adam Jordan.

May 25, 2017

Ketika Drupadi Harus Berpoliandri

Kavita A Sharma dalam bukunya The Queens of Mahabharata (2006) menyebutkan Drupadi sebagai salah satu perempuan yang berperan penting dalam epos panjang Mahabharata. Drupadi disandingkan dengan Satyawati, Amba, Gandari, dan Kunti yang disebut Sharma sebagai perempuan-perempuan yang tidak dapat bertindak secara langsung menggunakan dua tangan sendiri, tetapi mereka berperang melalui suami dan putra-putra mereka.

Dalam versi Indonesia, Mahabarata mengalami penyesuaian. Namun kisah dan garis besar cerita tak terlampau jauh. Sehingga banyak penulis-penulis yang kembali menginterpretasikan cerita-cerita dari kitab babon Mahabharata karangan Byasa atau Vyasa. Kisahnya merasuk ke nadi kehidupan. Hingga dalam masyarakat India, setiap tokoh memiliki kuil pemujaan.

Seno Gumira Ajidarma (SGA) sastrawan serba bisa ini kembali menghadirkan novel terbaru hasil interpretasinya atas sosok perempuan pelaku poliandri. Drupadi istri lima kstaria Pandhawa. SGA memang memiliki ketertarikan kuat pada cerita-cerita pewayangan dan silat kolosal. Kitab Omong Kosong (2004) mengisahkan luka batin Shinta dan problematika dengan Rama. Ada juga novel tipis Wisanggeni (2000), dan novel panjang Nagabumi (2009).[image error]

Drupadi dalam buku ini digambarkan mengalami banyak tragedi. Pilu pertama yang harus dihadapi ialah soal kegagalan menjadi istri Arjuna, cinta sejatinya. Drupadi harus menelan kekecewaaan bahwa sayembara untuk memperebutkannya tidak dihadiri Arjuna. Pandhawa telah tewas dalam peristiwa Bale Sigala-gala. (h.5)

Bahkan saat Arjuna dalam penyaruan sebagai brahmana berhasil menarik gandiwa dan memanah seekor burung terbang, Drupadi harus rela mengikuti Arjuna di pondokan pinggir Pancala. Dan tragedi kedua Drupadi dimulai.

Cinta sejatinya, Arjuna, tak mau menikahi Drupadi. Justru menyerahkan Drupadi kepada Yudhistira. Dalam hatinya merayap rasa kelu yang belum pernah dialaminya. Kata-kata yang lewat tak didengarnya lagi, wajahnya terasa panas, dan gubug itu terasa makin pengap. (h.26)

Dan Kunti menyimpulkan sebuah prahara cinta terdahsyat bagi Drupadi, “Anak-anakku (Pandhawa), Dewi Drupadi harus kalian nikahi bersama.” (h.30) Drupadi, satu bunga untuk berlima. Sosok dewi pelaku poliandri.

Sebagai penggenap Pandhawa, Drupadi juga harus merasakan perihnya menjadi taruhan permainan judi Yudhistira melawan Kurawa. Yudhistira digambarkan sebagai raja yang tak memiliki keyakinan kuat, lemah, dan mudah dihasut oleh Sangkuni. Sangkuni sungguh pandai. Penjudi kelas kambing selalu tetap bermain dan kalah meskipin mengerti akan kalah. (h.51)

Yudhistira kalah. Pandhawa menjadi budak. Kerajaannya hilang. Dan Drupadi harus dilecehkan di hadapan majelis. Di titik inilah keperkasaaan Drupadi tampil. Dendam dalam jiwa keperempuannya menggelora dan kelak akan mengubah jalan hidup Pandhawa dan laju epos Mahabharata.

“Suami-suamiku, apakah memang menjadi keutamaan kstaria untuk membiarkan istrinya terhina?” (h.61) Drupadi memukul telak sanubari Pandhawa. Sumpah telah diangkat Drupadi, tidak akan menyanggul rambut jika Drupadi belum keramas dengan darah Dursasana.

Dendam ini membuat pula Bima menatah sumpah akan membunuh suma Kurawa dan memeras darah Dursasana.

SGA memihak sekali kelembutan hati perempuan. Sosok putri kerajaan, tidak digambarkan sebagai pesolek belaka. SGA menuliskan Drupadi layaknya perempuan bahkan memiliki hak-hak setara dengan lima kstaria suaminya.

Hal paling menojol adalah bagaimana Drupadi digambarkan sah-sah saja mengungkapkan kehausan berahi atas Arjuna, suami terkasihnya saat mereka terasing di negeri Wirata. Keenamnya harus meyamar selama 12 tahun akibat kalah judi. Dalam masa penyamaran itulah, Drupadi yang berganti nama Sarindhri harus menahan gejolak atas lima suaminya. Dan aku tidak bertemu satu pun dari kelima suamiku, protes Drupadi.

Peran Drupadi semakin tajam saat perang Baharatayuda dimulai. Pandhawa yang hampir-hampir mundur karena harus melawan Dorna, guru terkasih mereka, berhasil dihasut oleh Drupadi. Dapat dikatakan bahwa Drupadi adalah perempuan bertangan besi yang memanfaatkan lima suami mereka demi dendam kepada Dursasana dan Kurawa.

“Di dunia ini kaum lelaki selalu merasa dirinya paling menentukan. Cobalah perempuan mengambil tindakan, maka mereka akan kelimpungan,” (h.99) kata Drupadi. Kurawa kalah, meski banyak ksatria dari pihak Pandhawa juga terbunuh. Abimanyu, Irawan, Gatotkaca gugur demi kemenangan Pandhawa.

Namun urgensi pertama, bukan semata meraih kembali Hastinapura. Tetapi menuntaskan dendam Drupadi, yakni membasuh rambutnya dengan darah Dursasana. Sosok Drupadi berada di belakang konflik saudara Kurawa dan Pandhawa.

Selain keberhasilan SGA membuat sosok Drupadi dengan apa adanya, bahwa seorang putri tidaklah mesti cantik, anggun di balik singgasana suami. Perempuan juga memiliki emosi, dendam, dan nafsu meraih kekuasaan. Semakin istimewa karena di dalamnya dihiasi gambar Danarto yang sangat khas.

Ironi Drupadi nyatanya masih berlanjut. Saat Pandhawa dan Drupadi hendak menggapai mahameru, puncak nirwana, Drupadi harus jatuh di tengah jalan. Dendam mahabesar telah menjadi pengganjal Drupadi mendaki puncak mahameru. Drupadi seda jauh sebelum meraih nirwana.

“Suami-suamiku, teruslah berjalan. Aku hanya sampai di sini,” Drupadi tengkurap tak mampu bergerak. (h.132) Dendam dan aneka tragedi terus saja membuat Drupadi dan para perempuan selalu berada di belakang lelaki. []

DRUPADI | Seno Gumira Ajidarma | Gramedia Pustaka Utama

Januari 2017 | 150 halaman | 978-602-03-3687-9