Teguh Affandi's Blog: arsip alterteguh, page 5

August 20, 2018

Cerita Penuh Pesona Bahasa

Pengalaman bercengkerama dengan karya Nukila Amal terbilang kurang begitu mengenakkan. Cala Ibi (2003) novel pertama Nukila Amal sekaligus karya penting dalam sastra modern Indonesia meninggalkan sisa halaman yang tak habis saya baca. Permainan bahasa dan metafora yang begitu liat membuat saya harus menaikkan bendera putih ketika membaca. Namun, saya merasakan hal yang sedikit berbeda ketika bersinggungan dengan Laluba, meski bahasa khas Nukila Amal tetap ajeg.

Lebih dari satu dekade Laluba mati suri dan sekadar menjadi perbincangan kritikus dan mahasiswa sastra atau ditumpuk di perpustakaan. Kini Laluba hadir menyapa pembaca baru dengan kulit muka yang lebih segar dan mencuri perhatian. Pendekatan baru ini harusnya membawa Laluba ke tengah pembicaraan milenial dengan pengalaman yang unik. Cerita dalam buku ini pertama kali dikenalkan ke publik dalan Jurnal Kalam Nomor 18 tahun 2001. Di edisi tersebut dimuat cerita berjudul “Laluba” bersama empat cerita lain yang kemudian digabungkan dalam Cala Ibi.

Ketika pertama hadir, buku kumpulan cerita ini telah banyak mencuri perhatian juri kompetisi buku sastra. Terbukti Laluba menjadi buku sastra terbaik Majalah Tempo tahun 2005 dan mendapatkan Penghargaan dari Badan Bahasa tahun 2010. Nukila telah menampik satu tradisi story telling dalam kesusastraan kita menurut pengakuan juri ketika memutuskan karya sastra terbaik Majalah Tempo. Tak jauh berbeda dengan karya lainnya Cala Ibi, Nukila Amal dalam kumpulan cerpen Laluba memasang standar tinggi dalam penggunaan bahasa. Pemilihan diksi, metafora yang kaya, juga singgungan dengan ragam dunia, hingga cara tutur yang melawan pakem kebanyakan.

July 26, 2018

Film Remake Jepang-Korea

Bagi saya yang tidak terlalu banyak tahu sejarah Korea (sejarah dalam negeri saja kadang belum ngeh seratus persen, apalagi sejarah luar negeri), tak banyak sejarah Korea yang produk pop-nya saya gemari. Terutama film dan beberapa judul drama (mungkin nanti akan saya bikin list drama Korea kesukaan saya). Tapi dari yang sedikit saya ketahui itu, Korea pernah merasakan pedihnya dijajah Jepang. Misalkan dalam film Dong-Ju: The Potrait of a Poet atau Anarchist from Colony, yang secara gamblang mengisahkan bagaimana perjuangan Korea bebas dari cengkeraman penjajahan Jepang. Dua film itu berdasarkan kisah nyata, jadi bisa buat untuk mencicip seupil sejarah bagaimana relasi Jepang dan Korea.

Tetapi sekarang saya belakangan menyaksikan kedua negara begitu akur, yaiyalah, tidak mungkin berperang. Korea Selatan dan Korea Utara saja sudah mulai akur, masak sejarah lama soal penjajahan Jepang atas Korea masih terus diungkit hingga sekarang. Kalau istilah anak muda sekarang, sudah kelewat jauh. Saya beranggapan demikian, karena sekarang mulai banyak drama atau film yang diremake baik dari pertama di Jepang kemudian Korea remake, atau sebaliknya. Sering sekali sekarang.

Sekarang saya mau mendaftar tujuh film yang diremake oleh dua negara di Asia Timur itu. Dan saya bisa pastikan ketujuh film berikut bukan film sembarangan dan bagus! Percayalah!

BE WITH YOU

Pertama kali nonton ini mungkin sepuluh tahun lalu, versi Jepang terlebih dahulu. Versi pertama muncul di 2004, dan memang film yang sangat bagus. Memang berbau fantasi, soal bagaimana kembalinya seorang ibu setelah meninggal. Dari premisnya saja kita sudah kebayang akan meleleh airmata penonton. Beberapa teman yang saya “paksa” untuk memutar film ini, mengakui hal yang sama; bahwa film ini membawa racun dan efek berlelehan air mata. Versi Korea memang lebih lama, mungkin biar mengobati kekangenan akan film itu. Kan kalau dekat-dekat bisa-bisa dibandingkan. Sejauh ini plot memang tidak jauh beda, tapi nuansa hangat dan melow-nya dapat. Dua-duanya film sukses, baik Jepang dan Korea. Silakan ditonton filmnya, mau Jepang atau Korea, mau mana yang lebih dulu, sama-sama bagus.

LITTLE FOREST

Ketika film ini muncul pertama kali di Jepang, saya suka banget. Saya masih ingat,  waktu itu saya masih rajin sekali belajar nihongo dan budaya Jepang. Makanya sangat senang saat film yang menampilkan keindahan makan-makanan Jepang dan budaya orang Jepang. Film ini pertama muncul di 2014, bagian pertama film ini Little Forest: Summer & Autumn. Setahun kemudian dua musim selanjutnya digambarkan dengan indah sekali, Little Forest: Winter & Spring. Baru di 2018 ini, Korea membuat versi Korea atas film yang hangat dan sangat indah. Tentu versi Korea menghadirkan makanan-makanan yang tidak ada di Jepang. Film ini berkisah secara sederhana bagaimana seorang gadis yang semula tinggal di kota, kembali ke kampung halaman dan berakrab-akraban dengan alam, menanam, dan memanfaatkan apa yang ada untuk dimakan dengan kemahiran memasak si tokoh cewek. Kalau kalian suka film yang menyajikan visual makanan dan cara mengolah makanan, tiga film ini bisa kalian tengok. Versi Korea dirangkap menjadi satu, empat musimnya dijadikan satu film. Jadi saya rasa, film versi Korea kurang lama tidak seperti Jepang.

waktu itu saya masih rajin sekali belajar nihongo dan budaya Jepang. Makanya sangat senang saat film yang menampilkan keindahan makan-makanan Jepang dan budaya orang Jepang. Film ini pertama muncul di 2014, bagian pertama film ini Little Forest: Summer & Autumn. Setahun kemudian dua musim selanjutnya digambarkan dengan indah sekali, Little Forest: Winter & Spring. Baru di 2018 ini, Korea membuat versi Korea atas film yang hangat dan sangat indah. Tentu versi Korea menghadirkan makanan-makanan yang tidak ada di Jepang. Film ini berkisah secara sederhana bagaimana seorang gadis yang semula tinggal di kota, kembali ke kampung halaman dan berakrab-akraban dengan alam, menanam, dan memanfaatkan apa yang ada untuk dimakan dengan kemahiran memasak si tokoh cewek. Kalau kalian suka film yang menyajikan visual makanan dan cara mengolah makanan, tiga film ini bisa kalian tengok. Versi Korea dirangkap menjadi satu, empat musimnya dijadikan satu film. Jadi saya rasa, film versi Korea kurang lama tidak seperti Jepang.

CONFESSION OF MURDER

Jangan bingung ada tiga film dengan judul mirip-mirip demikian. Memoir of a Murderer (2017) soal pembunuh berdarah dingin yang terkena dimensia dan kemudian suatu hari menyaksikan pembunuhan. Ada lagi Memories of Murder (2003) yang berkisah tentang bagaimana seorang polisi sampai putus asa mengungkap siapa pembunuh berantai. Dua film ini juga bagus bagi yang menyukai film crime dan pembunuhan. Tapi film yang saya maksud di sini bukan dua film ini. Confession of Murder pertama kali dibuat Korea pada tahun 2012 dan memenangi banyak pengarhaan–hingga wajar bila Jepang tertarik me-remake film dengan judul yang sama pada tahun 2017. Garis besar cerita ini adalah seoran pembunuh yang narsistik dan “gila perhatian” selalu memamerkan pembunuhan kepada polisi dan seorang detektif. Hingga kemudian polisi dan detektif itu dendam dan kesusahan. Saat menjelang kasus ini akan dibukuputihkan, mendadak seorang menulis buku berisi detail pembunuhan berantai bertahun-tahun. Jelas publik gempar! Tapi kemudian seorang lagi mengakui bahwa dia yang sebenarnya pembunuh. Jadi siapa yang sebenarnya membunuh?

Versi Jepang dan Korea memiliki twist ending yang berbeda-beda. Dan saya dua kali nonton tetap senang dan terkejut dengan kejutan di akhir film.

LUCK-KEY

Ini film pertama kali dibuat Jepang pada tahun 2012 dengan judul Key of Life. Kemudian di-remake Korea dengan judul yang sedikit berbeda Luck-Key. Benar! Ini soal kunci loker pemandian umum yang kemudian mengubah hidup dua orang secara besar-besaran. Satu orang adalah pembunuh bayaran, kaya raya dan sangat neat dalam tata menata. Satu lagi pemuda, gembel, miskin, dan sangat bernatakan. Suatu kali di pemandian umum, pembunuh bayaran itu jatuh, pingsan, hingga amnesia. Dan diam-diam si pemuda menukar kunci loker. Jadilah kedua hidup mereka berubah. Bukan soal kaya-miskin yang berubah, tetapi semua kehidupan bahkan urusan asmara juga berubah. Saya pertama kali nonton yang Korea dan saya rasa khas Korea. Drama, komedi, dan twist yang sangat bagus. Jepang pun demikian. Jadi bolehlah ditonton keduanya, buat dibandingkan. Kalian suka versi mana!

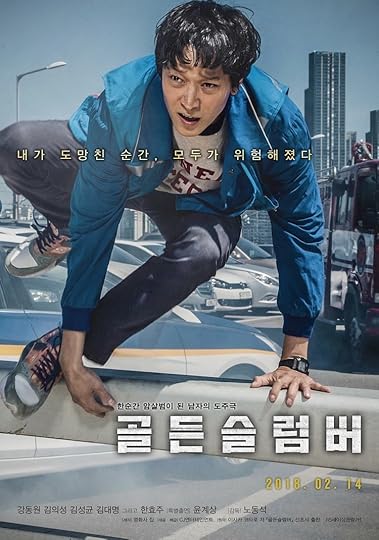

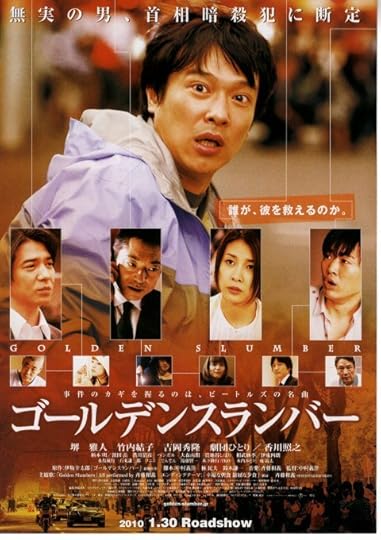

GOLDEN SLUMBER

Saya menonton pertama kali versi Korea yang dibuat di tahun 2018. Saya suka karena thriller dan crime digabung. Namun saya sejatinya kurang ngeh dengan pemilihan judul film yang menurut saya sedikit membingungkan. Tetapi setelah nonton versi Jepang yang ternyata dibuat di tahun 2010, saya baru ngeh! Pemilihan judul ini berkaitan dengan lagu yang kerap para tokoh mainkan. Kenapa versi Jepang lebih mudah dipahami, karena lagu ini diputar bahkan sedari awal, hingga maksudnya gamblang sedari awal. Versi Korea kuakui lebih cepat dibandingkan versi Jepang. Ada beberapa bagian yang saya rasa tidak perlu dihadirkan. Keduanya juga punya cara penyelesaian yang berbeda. Dan saya lebih suka cara menyelesaikan dan mengungkap siapa dalang konspirasi ini dalam versi film Jepang. Meski, Korea juga enggak buruk.

Secara garis besar cerita soal kurir yang kemudian terlibat dalam konspirasi pembunuhan. Namun, kemudian kasus ini melebar ke mana-mana. Karena diduga ada orang yang mirip dengan kurir yang mendalangi semua itu. Bagus!

MISS GRANNY

Mungkin ini film yang banyak diremake di berbagai negara; setelah Korea ada Thailand, China, Indonesia, dan Jepang. Apa mungkin India dan Barat akan tertarik? Saya tunggu saja. Tapi memang film ini keren. Ada unsur komedi, keluarga, dan tentu wangi romansanya dapat. Tentu sudah pada nonton. Saya nonton semua versi, dan versi Indonesia, versi Morgan Oey dan Tatjana Saphira yang ternyata baru saya tonton setelah di televisi di lebaran 2018. Versi Korea memang lebih original. Dan sudah paket komplet! Versi Thailand saya suka guyonan khas Thailand-nya. China yaa soso. Tetapi Jepang, lihat sendiri ya! Secara garis besar berkisah tentang seorang nenek yang oleh kekuatan ajaib bernama kedai foto menjadi muda kembali pada usia 20 tahun. Dan kemudian semua keributan dan keajaiban itu berlangsung. Judul versi Jepangnya menjadi Sing My Life.

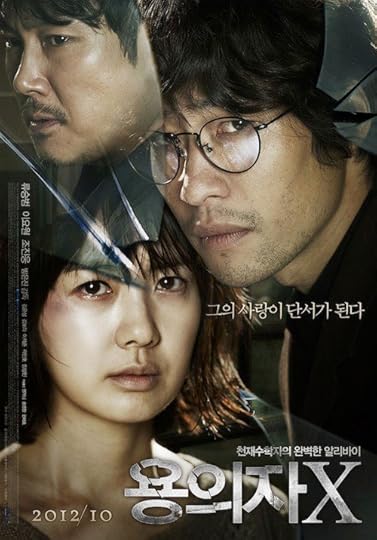

PERFECT NUMBER

Film Jepang lebih dulu. Bahkan sudah ada serial TV-nya sebelum film. Film Jepang Suspect X tahun 2008. Kemudian Korea baru bikin Perfect Number pada tahun 2012. Ini berkisah tentang seorang ahli matematika yang kemudian terlibat dalam persekongkolan tetangga kamarnya yang membunuh suaminya. Karena dia seorang ahli matematika, maka dia bisa dengan cermat menyembunyikan dan mengatur segala alibi. Namun, sayang detektif yang menangani tak kalah cerdik. Detektif dan ahli matematika adalah “seteru” ketika mereka masih sekolah. Sejatinya film ini diangkat dari novel dari penulis Jepang favorit saya, Keigo Higashino dari judul novel The Devotion of Suspect X. Keren. Mau novel, dan filmnya sama-sama keren.

Mungkin itu tujuh film rekomendasi saya, yang remake Jepang-Korea atau sebaliknya. Boleh dibanding-bandingkan. Tentu remake menyesuaikan kebudayaan dan kultur penonton setiap negara. Misalkan kalau di Jepang mungkin durasinya lebih panjang dibandingkan Korea. Versi Korea sometimes dosis drama romansanya ditonjolkan lebih. Di luar tujuh ini, saya yakin masih banyak film atau drama yang diremake oleh kedua negara.

Dan saya menunggu rekomendasi teman-teman judul-judul film remake yang bagus…. Tinggalkan di kolom komentar yaaa!!! []

July 22, 2018

Rumah Hantu

(Kedaulatan Rakyat, 22 Juli 2018)

SIANG ITU, Junot tergopoh-gopoh masuk ke rumah. Sepatu dan tasnya masih dikenakan. Keringat Junot membuat kemeja putih ngeplek ke badan dan basah.

“Rumah Hantu kini ada isinya,” Junot tersengal-sengal bicara. “Rumah Hantu! Rumah Hantu yang memakan Greti.”

“Dari mana kamu tahu, Junot?”

“Teman-teman di TK yang bilang. Dan tadi pas Junot lewat, perempuan itu duduk di emper. Mirip penyihir.”

Rumah Hantu, rumah paling ujung di jalan, mungkin sudah dua tahunan tanpa penghuni. Listrik sudah lama diputus oleh PLN. Belukar di pekarangan depan, dan genting yang beberapa runtuh tak tersentuh. Selepas penghuninya pindah ke Sumatera dan entah kapan akan kembali karena tak ada kabar, rumah itu kosong. Dan dijuluki oleh Junot dan teman-temannya sebagai Rumah Hantu. Tentu karena perwujudan bentuknya layak disebut sebagai sarang hantu, tempat wewegombel kawin, atau tempat sundel bolong membuang bayi. Terlebih, ketika Greti ditemukan lemas-pingsan di pekarangan, setelah semalaman tidak pulang. Itulah mengapa Junot kerap menjuluki Rumah Hantu yang memakan Greti.

Petang itu, Rumah Hantu mulai tampak layak huni. Gerumbul rumput liar dibabat habis. Dan seorang perempuan, usianya kisaran tujuh puluh, dengan caping bambu membawa sabit di tangan kiri dan sapu lidi di lipatan ketiaknya tengah merapikan halaman. Saya sendiri kaget. Bukankah dia, Kamiri, ibu dari pemilik rumah. Mengapa baru sekarang dia memedulikan rumah anaknya?

“Penyihir tua!” Junot berbisik saban melewati Rumah Hantu yang kini dihuni Kamiri.

Dua hari kemudian rumah itu sudah rapi dan bahkan melebihi kerapian halaman rumah saya. Wajar saja, Kamiri tak berhenti sepanjang hari menyapu dan mencabuti rumput. Seolah gulma yang wajib dibasmi. Dan satu lagi yang saya amati, Kamiri begitu menyayangi kucing-kucing liar. Kucing yang berasal dari pasar tak jauh dari kompleks.

Semula Kamiri hanya memberi makan seekor kucing hitam. Dia memandikan di sumur sebelah kanan rumah. Kemudian memberinya kepala ikan asing, atau sesekali saya lihat Kamiri mencampur nasi dan cuwilan pindang mentah dalam mangkuk. Tiap kali kucing itu menjilati nasi dan daging terakhir, Kamiri tersenyum puas dan bahagia. Seperti seorang nenek yang menjamu cucu kesayangan dengan makanan kesukaan.

Makin lama saya saksikan tidak hanya satu kucing yang datang menghampiri rumah Kamiri. Saya hitung sudah bertambah menjadi lima. Dan jumlah paling stabil adalah antara 12 atau 13 kucing merubung Kamiri tua yang mulai kuwalahan bila hanya menyajikan nasi dan ikan asing. Kamiri mulai membeli sosis siap makan. Dalam sehari Kamiri menghabiskan setoples sosis untuk dikunyah kucing liar. Pastilah kucing pertama yang menemukan rumah Kamiri, yang gegas mengabarkan ke semua kawan-kawannya, bahwa ada nenek tua yang begitu baik hati membagi-bagikan makanan sedap.

Bila Kamiri terlambat memberi jatah makanan, suara belasan kucing liar itu mengeong tanpa henti. Sesekali diriuhkan suara perkelahian kucing. Yang itu ternyata menimbulkan keresahan. Rumah di sekitar Kamiri diam-diam memprotesnya. Mereka tidak suka. Lantaran tidak hanya suara kucing lapar, kucing berkelahi, atau suara kucing kawin. Makin sering kencing, tahi, dan bulu-bulu kucing itu tersebar di mana-mana. Itu menjijikkan.

“Apa sebaiknya kita tegur?” usul seseorang.

Usul itu mentok, karena tak ada yang akrab dengan Kamiri. Dan selalu terbentur, mungkin usianya tak lama lagi, biarkan saja. Kalau Kamiri mati pasti tidak lagi bikin ulah. Kamiri terus saja mengurus kucing-kucing liar itu. Suara mereka mengeong, berkelahi, mendesah berisik ketika kawin, atau suara anak-anak kucing baru lahir menjadi polusi dan bahan gunjingan tanpa ada solusi. Hingga suatu saat, Junot berteriak sepulang dari TK.

“Nenek Kucing itu mati, Ma! Nenek itu mati. Orang ramai. Pada bilang kalau tubuh nenek kucing itu dimakan kucing. Apa kucing lapar bisa memakan manusia, Ma?” []

[image error]ilustrasi Kedaulatan Rakyat

July 8, 2018

Para Penjahat dan Ambisi Penulisnya

Saya menyukai cerpen-cerpen Mas Eko Triono sejak lama. Kumpulan cerpennya, Agama Apa yang Pantas Bagi Pohon-Pohon?, menjadi salah satu idola saya. Dan saya tidak heran bila kemudian menjadi salah satu judul yang diperhitungkan dalam Kusala Sastra, salah satu penghargaan bergengsi dalam dunia literasi sastra Indonesia. Meski cerpen ekperimental Mas Eko, Kamu Sedang Membaca Tulisan Ini, menurut saya bermain-main dalam bentuk semata. Esensi cerita, ya cerita itu sendiri, jadi tipis dan bahkan beberapa tempat kurang asyik dinikmati.

Maka, ketika Mas Eko Triono mengeluarkan novel debut yang adalah juara ketiga dalam kompetisi menulis novel di UNNES, saya antusias sekali. Segera saya buka dan menelusuri kisah tiga generasi yang dicap sebagai penjahat.

Yang kentara dalam novel perdana Mas Eko Triono adalah narasi yang cukup alot dan sesekali menjemukan. Di beberapa bagian bahkan kita sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi, atau sebaliknya ada bagian yang sampai akhir belum saya temukan pelunasan “janji” yang akan diceritakan oleh narator.

Tapi, yaaa, kan Mas Eko mungkin sedang bereksperimen sekaligus memberi rasa dan pengalaman baru dalam membaca novel. Dan novel ini bisa dijadikan rasa dan oase baru ketika ingin merasakan pengalaman membaca novel yang alot macam mochi.

Ulasan lengkap novel ini dimuat di Jurnal Ruang. Silakan dibaca. []

June 6, 2018

Bukan Sekadar Cetak Ulang Biasa

Hampir semua buku Eka Kurniawan, saya telah baca dan koleksi. Kecuali edisi-edisi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Heehee. Namun, satu judul yang belum saya baca dan punyai, semenjak saya mulai mengoleksi buku-buku Eka, yakni Cinta Tak Ada Mati. Buku ini susah saya temukan. Tidak seperti Gelak Sedih yang pernah saya temukan di lapak online kala itu. Buku ini benar-benar susah dicari, kalau pun bisa ditemui di lapak online bekas harganya melangit, karena semacam edisi koleksi. Dan betapa girangnya saya, buku ini dihadirkan kembali ke publik di Mei 2018. Saya bungah sekali. Dan setelah memegang edisi barunya, saya terkejut karena terdapat perbedaan dengan edisi lawas 2005. Edisi 2018 disusun dengan komposisi yang berbeda. Bukan Sekadar Cetak Ulang Biasa. Ah, tidak masalah. Toh saya tetap akan membaca buku ini. Dan cerpen favorit saya adalah cerita panjang yang dijadikan judul, Cinta Tak Ada Mati. Kisah orang-orang tua memang selalu membuat saya terharu dan bagaimana gitu. Apalagi kisah Mardio ini, yang diakhiri dengan tragis membahana.

Baca lengkap ulasan saya di Jurnal Ruang.

[image error] [image error]

May 25, 2018

Haru di Gwangju 1980

Rilis pada Agustus 2017, film A Taxi Driver menempati urutan kedua box office di Korea Selatan dengan penghasilan total $84.448.023, mengalahkan Spiderman: Homecoming di urutan keenam. Sebuah fenomena yang harus ditiru di dunia perfilman Indonesia. Film drama sejarah based on true events yang ternyata diminati publik Korea.

A Taxi Driver mengisahkan Jurgen Hinzpeter, reporter televisi Jerman ADZ yang berusaha menembus embargo tentara atas Gwangju dengan bantuan sopir taksi kuning bernama Kim Sa-bok. Dia berhasil mencuri gambar real time kondisi Gwangju, kemudian menyebarkan ke dunia internasional. Kemudian Hinzpeter dikenal sebagai salah satu tokoh penting di kalangan pro-demokrasi. Tergambar betapa pemerintahan dan tentara berusaha menjaga agar tidak ada kebocoran informasi perihal gejolak Gwangju. Pengalaman visual perihal kerusuhan yang menjadi salah satu fragmen sejarah berdarah di Korea Selatan.

Walaupun tidak disebut Han Kang sebagai film yang mendukung dalam proses penulisan buku ini, A Taxi Driver, film yang rilis di Agustus 2017, cukup menjadi komplemen dalam membaca Mata Malam. Benar bahwa novel ini terbit pertama kali dalam edisi Korea pada tahun 2014, tiga tahun lebih awal dibandingkan film. Namun, keduanya telah berhasil membangun nuansa Gwangju di tahun 1980, ketika terjadi pergesekan antara tentara dan sipil.

Gwangju di tahun 1980 atau tepatnya ketika terjadi gelombang protes sipil sejak tanggal 18 hingga 27 Mei 1980 begitu mencekam. Bahkan beberapa tahun pasca gelombang protes Gwangju 1980 menjadi bahasan topik sensitif dan alergi untuk muncul di publik. Masyarakat sipil ketakutan, seolah ada moncong tentara siap melesatkan peluru ke kepala mereka.

Salah satu sumber tertulis terkait peristiwa ini ialah sebuah buku berjudul Gwangju Diary: Beyond the Death, Beyond the Darkness of the Age. Buku yang sempat dilarang beredar ini adalah serangkaian catatan para aktivis yang terbit tahun 1985. Buku ini terbit di bawah nama pena Nömö nomo (jauh yang jauh).

Han Kang menemukan ceceran fakta perihal pembantaian di Gwangju ketika dia berusia 12 tahun. Sebuah album memorial yang diambil rahasia oleh wartawan asing tertumpuk di bagian belakang rak buku agar Han Kang dan saudara-saudaranya tak membacanya. “Aku ingat ketika pandanganku tertuju kepada wajah wanita muda yang dimutilasi, wajahnya terpotong mata bayonet,” tulis Han.

Orantua Han Kang sebagaimana orang-orang Korea Selatan lainnya jarang mengungkapkan sejarah berdarah tersebut. Momen tersebut mengendap hingga Han Kang dewasa dan menyimpan dua pertanyaan besar akan peristiwa Gwangju; bagaimana manusia bisa begitu kasar dan kejam, dan apa yang bisa orang-orang lakukan untuk melawan kekerasan ekstrem itu. Dan Han Kang yang telah bercita-cita sebagai penulis sejak usia 14 tahun, memilih memperjuangkan keadilan melalui buku, melalui Human Acts.

Han Kang mencoba merekonstruksi tragedi tersebut dalam novel Mata Malam, versi Indonesia dari Human Acts. Novel ini terbagi atas enam fragmen yang dimulai dari 1980 hingga 2013 dengan suara masing-masing berbeda. Tokoh utama yang ingin Han Kang soroti adalah Dong-ho, remaja berusia lima belas tahun. Keenam suara ini mewakili berbagai pihak yang langsung maupun tidak menjadi saksi dan kemudian mengisahkan dari sudut pandang masing-masing.

Dong-ho secara tidak sengaja terlibat dalam peristiwa Gwangju. Semula Dong-ho hanya bermaksud mencari sahabatnya, Jeong-dae yang tidak juga pulang. Jeong-dae tinggal di rumah Dong-ho, semacam loteng yang disewakan. Di pusat informasi, Dong-ho mendengar Jeong-dae tertembak dan bersama semua mayat dikumpulkan di pusat gimanisium. Di sanalah, Dong-ho menyaksikan tumpukan mayat dan aneka kekhawatiran yang muncul.

Dong-ho menjadi relawan di aula gimnasium sambil terus meneliti kemungkinan menemukan jenazah Jeong-dae. Malam itu, delapan puluh tiga peti berisi jenazah datang. Dong-ho bertugas memberi nama dan nomor pada peti. Hujan sebentar lagi turun, dan Dong-ho sebagaimana para relawan meyakini bahwa hujan adalah air mata roh, semakin yakin malam itu Gwangju benar-benar didera haru. Ternyata air mata roh itu dingin, kata Dong-ho saat air hujan masuk ke balik kemejanya.

Fragmen selanjutnya Han Kang bermain di area surealis, yakni membuat mayat Jeong-dae yang berada dalam tumpukan mayat bersuara. Aku bukan lagi Jeong-dae. Aku merasa aneh karena kekuatan besar muncul, yang bukan karena kematian, melainkan karena pikiran-pikiran yang tak kunjung berhenti, suara mayat itu menebar kengerian.

Suara Jeong-dae ini menjadi bagian penting yang menegaskan kekhasan Han Kang; simbolisasi tubuh. Bila dalam Vegetarian, Han Kang menerjemahkan tubuh perempuan sebagai simbol perlawanan stereotip budaya Korea Selatan, dalam Mata Malam tubuh lebih bukan lagi sekadar simbol, melainkan bentuk perlawanan itu sendiri. Bahkan saat jiwa dalam tubuh itu direnggut suara-suara mereka masih mempertanyakan rasa humanisme, menuntut keadilan. Di mana posisi kemanusiaan, di tubuh manusia yang masih hidup atau bersama jiwa mereka yang menjadi korban?

Kalau meminjam kalimat Han Kang, bila manusia sudah sedemikian brutal dan kekerasan tidak bisa dihindari, Mata Malam mempertanyakan bagaimana manusia memperjuangkan hak hidup.

Pertanyaan bagaimana memperjuangkan hak hidup ini juga disuarakan oleh fragmen ketiga di tahun 1985, yang berkisah bagaimana seseorang editor berjuang menyuarakan salah satu buku yang berkisah tentang Gwangju. Walau harus menerima tujuh tamparan di depan umum, perempuan ini tetap berusaha agar semua tulisan muncul tanpa dipotong oleh dewan sensor. Terlebih buku itu akan terbit saat mulai terjadi gelombang protes presiden, Gulingkan Chun Doo Hwan si Penjagal.

Bagian Besi dan Darah menjadi bagian paling kontempelatif. Han Kang mengisahkan mantan narapidana yang juga adalah mantan tentara sekaligus eksekutor di peristiwa Gwangju. Dalam fragmen ini diketahuilah bahwa tidak hanya tentara yang dipersenjatai militer untuk melawan sipil. Bahkan tidak sedikit para mahasiswa yang dipersenjatai untuk menembak sesama sipil.

Hari itu tentara dijatah 800 ribu peluru. Sedangkan penduduk Gwangju saat itu berjumlah 400 ribu. Tentara berhak mencabut dua kematian. Senada dengan penuturan Han Kang, bahwa Gwangju 1980 adalah arena pembunuhan yang dilakukan terus menerus. Pembunuhan yang bukan bertujuan menegakkan kebenaran. Pembunuhan di siang bolong yang bahkan disarankan oleh petinggi negara.

Cha Ji Cheol, sekretaris kepresidenan waktu itu, dengan tegas mengatakan, “Kamboja membunuh dua juta orang. Tidak ada alasan Korea Selatan tidak bisa melakukan hal yang sama.”

Kekerasan telah menjadi tontonan sekaligus ajang pemusnahan kelompok yang tidak satu pemahaman. Mata Malam hanya satu dari sekian banyak cara mengabadikan bahwa pernah ada masa kelam yang menimpa Korea Selatan, negeri yang tampak glamour oleh budaya popnya. Selain itu peristiwa Gwangju, Korea Selatan menyimpan luka perang lainnya, invasi Jepang, Perang Saudara dengan Korea Utara yang sampai sekarang masih penuh ketegangan. Enam suara dalam Mata Malam menjadi elaborasi komplet atas sebuah peristiwa berdarah Gwangju. Tidak melulu dari suara korban, juga pelaku. Tidak terbatas usia dan gender. Kekerasan adalah lawan kemanusiaan sekaligus mendiskreditkan hak hidup individu.

Han Kang telah menjadi aset dunia. Semenjak Vegetarian menjadi pemenang Man Booker International Prize 2016, Human Acts memenangi hadiah sastra bergengsi Italia Malaparte Prize. Dan kembali buku edisi bahasa Inggris terbarunya, The White Book, dinominasikan untuk Man Booker International Prize 2018. Sebuah sanjungan dunia untuk sastra Korea Selatan.

Usai membaca buku ini, kita akan dibuka bahwa di balik budaya kop hallyu yang diekspor, Korea Selatan menyimpan episode kelam kemanusian, fase berdarah. Sejarah berdarah demikian hampir terjadi di setiap negara, pun Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan Gwangju, Indonesia pernah mengalami peristiwa senada di Mei 1998. Peristiwa 1998 di Indonesia juga telah diabadikan dalam novel Laut Bercerita (2017) karya Leila S Chudori. Sama-sama soal kekerasan dan penuntasan keadalian, sama-sama diselipi aroma surealis. Meski tentu keduanya memiliki timbangan yang tidak apple to apple untuk disetarakan. Novel ini bisa jadi cara baru untuk mengabadikan luka di Korea, sekaligus cermin untuk Indonesia sebara jauh mengupayakan penuntasan kasus senada. []

dimuat di Karepe.com

May 7, 2018

Anomali

Kalian yang pernah membaca novel atau cerpen Ahmad Tohari akan merasakan bagaimana kehidupan para tokoh dijelaskan dengan rinci dan indah. Pertama kali saya membaca Ronggeng Dukuh Paruk, saya jatuh cinta semenjak bagian ketika Ahmad Tohari menulis bagaimana Rasus memakan pepaya langsung tanpa dikupas. Bagian ini menurut saya indah sekali. Entah mengapa saya kemudian jatuh cinta. Cara beliau berkisah memang tenang, detail, rinci, sehingga adegan per adegan hidup dan nyaman dinikmati. Pengalaman demikian juga saya rasakan ketika pertama kali membaca cerpen Bibir Dalam Pispot, milik Hamsad Rangkuti. Entah mengapa penceritaan dengan gaya sederhana, dengan tidak menggunakan teknik neko-neko, yang tidak abai pada detail membuat cerita rekaan itu hampir-hampir saya imani sebagai penggalan kisah nyata yang dipungut penulis. Memang dua contoh itu tidak memiliki teknik yang neko-neko, atau beberapa orang mengatakan itu zadul, ketinggalan zaman, dan enggak mewakili zaman mileneal di mana teks dan penulis berhak hidup atas dirinya sendiri. Novel sekarang mah bebas-bebas saja.

Benar, generasi penulis sekarang memang tidak boleh menulis dengan gaya kuno. Apalagi kalau selalu dimulai dengan pemandangan alam, matahari bersinar terik, bulan bulat putih, itu gaya-gaya yang enggak akan ditemukan di penulis era mileneal sekarang. Mereka macam-macam dalam teknik, simile. Mungkin ini juga dikarenakan referensi bacaan mereka yang sekarang semakin beragam dan mudah didapatkan. Ya, segarlah dalam dunia literasi Indonesia.

Bulan April lalu, GPU menerbitkan Buku Panduan Matematika Terapan yang adalah juara pertama menulis novel UNNES yang dalam tajuknya dilabeli international. Dari judul saja kita sudah mengira keanehan apa yang akan disajikan penulis dalam novel , yang belakangan sudah saya incar untuk segera saya baca. Novel ini memang tidak mengandalkan kelihaian dalam bertutur, sebagaimana keahlian Ahmad Tohari atau Hamsad Rangkuti. Penulis benar-benar melompati kaidah kebiasaan menulis novel sastra kita. Segarlah secara teknik. Menggabungkan matematika dengan ragam rumus-konsep-teori dalam novel sastra.

Namun, karena ini novel, bagaimana ceritanya? Apa pembaca hanya akan disuguhi teknik akrobatik dan teks cropping atas istilah matematika semata? Saya membayangkan kita sedang makan sate ayam, tapi dalam penampilannya dimodifikasi sedemikian rupa agar jadi gempar dan ramai. Tapi kan sejatinya kita sedang makan sate ayam. Maka inti rasa yang memuaskan kita. Pun dengan novel, teknik boleh macam-macam asal inti cerita sampai dan bisa dinikmati. Semoga teknik aneh-anehnya tidak mubazir sekadar akrobatik penulis.

Ulasan saya atas Buku Panduan Matematika Terapan dimuat di Jurnal Ruang. Semoga suka.

May 1, 2018

Resensi Buruk untuk Buku Baik

Ketika Michiko Kakutani, salah satu penulis ulasan dan kritik buku di New Yorks Times, pensiun di 2017 lalu, salah satu media menuliskan kalimat: “Malam ini para novelis akan tidur lebih nyenyak”. Ya, benar. Para novelis itu hampir dipastikan tidak akan menerima ulasan yang supertajam, superpedas, dan mendalam dari Kakutani. Sebagai contoh, Kakutani pernah menyebut The Japanese Lover, milik Isabel Allende dengan istilah “Allende memang bintang, tapi The Japanese Lover tidak bersinar.” Kekuatan Kakutani dalam menulis ulasan dan mengkritik kadang menjadi rujukan dan lebih sering menjadi acuan para toko, misalkan amazon atau sangat sering kalimat Kakutani dikutip untuk dijadikan sampul, tentu dipilih yang kuat dan membuat pembaca tertarik membawa ke kasir. Ya, demikianlah peran kuat dari seorang pengulas yang baik. Saya bayangkan, apabila Kakutani di Indonesia akan sering “mencak-mencak” atas beberapa novel baru yang mungkin akan diulas.

[image error] sumber gambar: Wenyi Geng

Pernah juga saya mendengar kisah, ketika Cantik Itu Luka, Eka Kurniawan baru terbit oleh penerbit Yogyakarta sebelum pindah ke GPU, Maman S Mahayana menulis ulasan “pedas” di Media Indonesia. Estetika model mana yang hendak dimainkan Eka Kurniawan dalam Cantik itu Luka?, tanya Maman dalam ulasannya. Kemudian (kalau saya tidak salah ingat), gelombang pembelaan mulai Muhidin M Dahlan dan Katrin Bandel bergantian dimuat di media yang sama. Namun, ulasan yang cukup keras itu tidak menyurutkan kegemilangan novel Eka Kurniawan tersebut. Bahkan sekarang, kita bisa menikmati buku tersebut dalam ragam bahasa terjemahan. Intinya apa?

Resensi yang baik untuk novel yang baik ini sangat bagus. Jadi pembeli seperti diarahkan oleh pengarah yang benar, sehingga jalannya tidak tersesat dan mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Resensi yang buruk atas novel yang baik, juga bisa menjadi gelombang-gaung yang tidak terkendali. Semacam akan banyak orang membuktikan ‘apa benar’ yang dikatan si pengulas. Namun, karena kita sedang berbicara soal resensi. Maka keutamaannya ada pada si penulis ulasan. Benarkah? Kuatkah? Menarikkah dalam penyajian? Atau dingin tidak menggariahkan, sehingga dia hanya akan menjadi bacaan sekilas tanpa memberi rekomendasi?

Saya memang belum pantas memberi “kuliah” soal bagaimana menulis ulasan yang kuat. Memang ada ya ulasan yang biasa saja dengan ulasan yang kuat dan menarik minat pembaca? Coba bandingkan saja ulasan di Kompas, Koran Tempo, dan media-media lainnya. Saya pernah membeli buku (waktu itu buku indie, tidak ada di toko buku jaringan Gramedia) soal penyakit-penyakit seksual yang diwariskan kolonial Belanda. Kalau saya tidak salah ingat, bukunya Penyakit Kelamin Di Jawa 1812-1942 karya Gani A. Jaelani. Saya tidak punya referensi atas buku itu dan judulnya, selain ulasan menarik di Koran Tempo akhir pekan. Semua gara-gara resensi yang kuat dan menarik.

Dan itulah yang harus diperhatikan oleh para pengulas yang baik. Memang sih, saya sendiri kadang “tidak menarik” kalau menulis buku. Tapi, saya usahakan tetap menggugah dan memilih bahasa yang “memancing” rasa penasaran orang.

Saya pernah coba bikin beberapa aturan sederhana sebelum menulis ulasan.

Yang pertama, usahakan bukunya sedang hot-baru-syukur-syukur-fresh-from-the-oven. Buku baru apalagi yang benar-benar fresh akan menambah masukan kepada pembaca, untuk membeli atau tidak. Beberapa media massa juga senang kalau buku yang diulas adalah buku baru. Misalkan, di Kedaulatan Rakyat, buku maksimal satu semester pemuatan. Ya, kalau buku lama rawan sudah sering diulas. Meskipunu, beberapa media tidak mematok buku baru. Di 2015-2016, ketika saya sering ngeblush resensi di Jawa Pos, saya pernah dapat buku baru dari penerbit Bentang hari Selasa, minggu ulasan saya sudah nangkring di Jawa Pos. Yang begini ini, koran demen, penerbit juga demen. Memang sebagai calong pengulas kudu update judul-judul baru yang akan dikeluarkan penerbit.

Yang kedua, resensi itu “jangan hanya sinopsis” dan “kelebihan buku ini adalah”. Saya paling benci kalau ulasan cuma rangkuman kisah dan kelebihan-kekurangan, mirip pelajaran resensi semasa di sekolah. Di awal-awal belajar menulis resensi, saya merujuk pada “bagaimana” Bandung Mawardi dan Muhidin M Dahlan menulis. Bahkan kalau dicermati mereka tidak hanya fokus pada rangkuman cerita. Penulis harus menulis yang lebih dalam. Misalkan isu kuat apa yang dibahas, highlight novel, atau yang lain. Ini bisa dikaitkan dengan sesuatu di luar bangunan novel. Bisa dibahas juga soal penulis. Atau perbandingan dengan karya sebelumnya, atau buku lain.

Yang ketiga, jangan terpaku pada kritik. Mungkin ada yang menganggap resensi adalah bagian dari kritik sastra. Boleh dan sah-sah saja. Tapi, karena saya tidak punya pisau bedah untuk memberi kritik. Saya lebih seperti food blogger/vlogger dalam mengomentari makanan. Mereka bukan koki, bukan juga ahli kuliner yang mendalam macam William Wongso. Tapi mereka adalah konsumen. Jadi, bayangkan saja kalau kita adalah bagian dari mereka. Santai tanpa harus seserius kritikus sastra. Tapi, kalau dibaca membuat orang tertatik.

Yang keempat, mungkin kalau berniat menulis resensi untuk media massa. Perhatikan juga pilihan buku di media yang kita tuju. Beberapa buku cocok untuk media tertentu, begitu juga ada yang tidak sesuai dengan pilihan. Jadi sering-sering saja amati bagaimana sirkulasi buku di rubrik resensi. Ini juga bagian dari belajar. Kelak , kita akan punya sensitivitas atas judul-judul buku.

Terakhir, penulis resensi juga butuh amunisi. Kalau sedang membaca novel sejarah, maka pengetahuan sejarah kita akan diuji. Kalau sedang membaca soal esai-esai politik, maka pengetahuan kita juga akan dipertaruhkan. Lagi-lagi, kan kita sedang menulis ulasan bukan sekadar komentar. Minimal, menarik pembaca dan tetap menggairahkan.

Ini masih ala-ala saja sih! Enggak kaku. Tapi tetap bisa dicoba untuk dipraktikan. Makin menarik kalau makin banyak ulasan yang baik untuk buku baik. []

April 23, 2018

Kok Pada Enggak Baca Buku Ini Sih?

Beberapa waktu lalu, salah seorang penulis muda kenamaan Indonesia, melempar cuitan di twitter. “Kurang tertarik baca XXXXX, maap. Mending ngabisin waktu buat baca YYYYY.” Tidak ada yang salah dengan cuitan ini. Sama sekali tidak keliru. Karena membaca menurut saya adalah kegiatan solitair, meski belakangan banyak kegiatan membaca “berjamaah” macam tasmik quran, sebagaimana yang sering Klub Baca Yogyakarta kerjakan. Sehingga sangat mungkin orang tidak nyaman membaca buku tertentu, dan sebaliknya sangat suka dengan buku tertentu dan tidak memedulikan pendapat orang, ulasan di media, atau bahkan orang yang menjelek-jelekan sekali pun, bagaimana angin yang masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.

Selera membaca orang sangat mungkin seperti selera lain setiap orang. Misalkan, ini saya ambil kasus diri saya sendiri, karena menyebut orang lain kudu riset dan macam-macam. Susah. Pertama soal selera makan, saya tidak akan mau diajak makan soto dan bubur ayam. Alasannya sangat private. Soal genre buku, saya sangat tidak menikmati membaca fantasy. Entah, otak saya cupet kalau sudah urusan fantasy apalagi high fantasy. Jadi sangat mungkin kita tidak membaca buku tertentu karena preferensi masing-masing dan itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa memaksa orang membaca buku yang sedang kita baca. Pun sebaliknya, kita pasti tidak akan senang kalau dipaksa membaca buku yang tidak pernah nge-tune-in dengan diri kita.

Tapi, mari kita coba kesampingkan urusan selera dan kita mau bicara mengapa orang membaca buku tertentu dan tidak membaca buku tertentu.

Taklit Penulis.

Saya termasuk jenis yang demikian. Misalkan, suatu kali saya jatuh cinta dengan novel Keigo Higashino. Perjumpaan pertama itu kemudian membuat saya “memburu” semua koleksi dari penulis ini. Saya tidak peduli mau dibaca berapa orang di goodreads, mau diulas bagaimana sama orang, saya akan tetap membaca dan pengin mengoleksi semua karya-karyanya. Taklit penulis seperti ini, pun berlaku dalam beberapa penulis Indonesia. Misalkan, saya tidak peduli mau bagaimana komentar orang atas buku-buku penulis idola, akan tetap dibeli. Pasti kalian punya penulis semacam ini. Taklit.

Taklit Genre.

Saya bukan termasuk yang demikian. Tapi biasanya saya bolak-balik dalam “kandang genre”. Entah mengapa dalam satu genre tertentu, kadang saya merasa akan ada yang baru kalau ada penulis baru. Saya penasaran kalau misalkan ada penulis baru yang sepertinya menarik. Dan biasanya saya maju-mundur bacaan, yaaa tidak jauh-jauh dari lingkaran tersebut.

Taklit ‘Emblem’.

Saya termasuk terjebak dengan ’emblem’ dari sebuah buku. Misalkan dia menang apa, dia juara kompetisi menulis apa, biasanya akan saya buru untuk saya baca. Penasaran, kalau ada tim ahli yang memberinya emblem biasanya akan bagus dong. Heeheee. Meski beberapa kali, tidak disepakati publik. Tapi tidak menjadi soal. Tetap saja dibeli dan dibaca.

Taklit ‘Non-Taklit’.

Ini juga sering saya lakukan. Misalkan saya sedang bosen dengan bacaan yang itu-itu saja, kadang saya menjadi random buyer di toko buku. Milih judul yang menarik dan baru. Kadang nemu yang menarik. Kadang juga biasa saja.

Mungkin di akhir kicauan, saya mau mengutip istilah entah dari siapa. Reading for pleasure; bahwa membaca dalam benak saya selain urusan solitair adalah urusan bahagia. Enyahkan apa yang terjadi di luaran sana, apa pun kata kritikus, dianggap remeh, dianggap bacaan tidak mutu, tapi kalau halaman demi halaman itu membuatmu bahagia. Cukupkan sampai di situ. Buku itu akan menjadi salah satu idolamu dan pertanyaan kok enggak pada baca buku ini, tidak akan mencuat ke permukaan.. Cukuplah ‘agama’ menjadi bahan peruncing perdebatan, jenis bacaan dan genre cukuplah menjadi preferensi masing-masing. Mari membaca untuk bahagia. []

Buku Terpanas 2018

sumber gambar Inca Pan

sumber gambar Inca PanKalau boleh menyebut, mungkin Aroma Karsa, akan menjadi salah satu buku fenomenal di 2018. Selain ini adalah karya Dee setelah rampung seri Supernova, juga dengan beragam kisah yang sangat menarik. Pertama, buku ini hadir lebih dahulu dalam bentuk ebook, versi digital, dengan sistem ala-ala cerita bersambung mingguan. Yaaa, mungkin versi lain dari wattpad. Namun, karena penulisnya Dee yang sudah punya nama dan fanbase kuat, maka tidak ayal versi digital pun mengundang banyak respon postif dan membawa tren baru. (Seharusnya penulis-penulis tenar, menarik kalau mewarnai dunia digital dengan cara sebagaimana Dee ini. Tentu akan lebih baik kalau anak-anak muda itu baca versi digital novel, daripada baca berita hoax penuh kebencian). Kedua, tema penciuman itu seksi sekali. Entah mengapa saya langsung menandai buku ini akan jadi the hottest, karena keunikan pokok cerita Dee tersebut. Saya mau nostalgia lebih dahulu. Perkenalan pertama saya dengan Dee adalah di Filosofi Kopi, ketika masih diterbitkan oleh GagasMedia dan Truedee, belum pindah ke Bentang. Sampul mencolok membuat saya membawa buku itu dan saya langsung suka dengan ceritanya, sederhana dan ajaib. Terutama gaya Dee menyusun kalimat dan merangkai narasi. Tenang dan adem gitu. Barulah kemudian saya suka dengan Perahu Kertas dan Madre. Dan Aroma Karsa ini punya tema yang benar-benar beda. Coba kalau ada buku Indonesia yang beracuan pada indera penciuman, bisa komen di bawah. Kalau luar negeri, mungkin saya bisa menyebut Parfume-nya Patrick Suskind. Kemudian penciuman ini dirangkai dengan mitos, legenda, dan fantasi lokal yang kuat. Tidak ‘receh’ ala-ala sinetron ajaib Indosiar, tapi tetap enggak high-fantasy. Ketiga, saya mau angkat topi dengan ketekunan riset Dee. Dalam novel ini sudah terbukti. Bahkan semenjak berita ini mencuat di media, saya justru penasaran dengan adegan apa yang mengharuskan Dee riset langsung dengan Ananda Mikola. Semula saya menganggap tokoh utama adalah pembalap, nyatanya adegan penting itu hanya sekelumit. Wow! Yang sekelumit saja riset langsung, apalagi semua bangunan cerita. Makanya tidak ayal, bila dunia parfume, Bantargebang, seluk beluk gunung lawu, dll tampak begitu nyata. Heeheee. Keempat, karena buku ini adalah awalan dari gerbang kisah baru. Meski Dee, malu-malu mengakui, saya yakin Aroma Karsa adalah awalan seri baru setelah Supernova. Dan saya tidak sabar menunggunya.

Baca ulasan saya atas Aroma Karsa, di Jurnal Ruang. []