Teguh Affandi's Blog: arsip alterteguh, page 4

January 5, 2019

Memburu Mimpi dalam Fiksi

Basabasi, 8 Desember 2018

Konon media massa cetak telah memasuki waktu magrib-senjakala, bila meminjam istilah Bre Redana. Media luring digantikan oleh media daring, terlepas pro-kontra yang menyertainya. Karena fenomena ini, banyak koran “mengorbankan” rubrik sastra mereka. Sekadar menyebut beberapa kasus, Lampung Post semenjak Agustus 2018 tidak lagi menayangkan cerpen baru, sekadar melanjutkan pemuatan yang dilakukan Media Indonesia, koran satu induknya. Radar Surabaya pun sudah lama menutup lapak pemuatan cerpennya.

Lantas dialamatkan ke mana cerpen-cerpen itu? Boleh dikatakan, “sastra koran” memang tidak seganas beberapa dekade lalu, ketika koran menjadi wadah pemuatan cerpen-cerpen berkualitas dan pembukuan cerpen yang dimuat koran begitu gencar. Di awal 2000-an, Penerbit Buku Kompas begitu rajin menerbitkan buku para cerpenis yang rata-rata sudah dimuat di koran, termasuk Kompas sendiri. Pengumpulan cerpen yang dimuat di media massa menjadi buku adalah sebuah tradisi yang kita tiru ketika sastra koran masih merajai di negeri ini.

Buku perdana Umar Affiq ini masih menggunakan formula demikian; mengumpulkan cerpen yang telah tersiar di media massa, dipilih judul terbaik untuk kemudian menjadi judul buku. Cerpen-cerpen dalam buku ini sebagian besar telah lebih dahulu dimuat di media massa.

Kutipan dan kata pengantar penulis dalam buku ini bisa kita jadikan sebagai cara membaca keseluruhan cerpen. Umar Affiq menyebut bahwa “hasrat menulis cerita” semula digerakkan oleh mimpi. Kemudian diperkokoh dengan pilihan dua kutipan di bagian awal, yakni milik Allan Lightman dan Rene Magritte, seniman asal Belgia.

Mengurangi Cedera dalam Berbahasa

Koran SINDO, 9 Desember 2018

Judul buku ini memang ‘remah-remah’ yang bila dicek dalam Kamus Bebas Bahasa Indonesia, berarti (n) repih-repih (roti); sisa-sisa makanan dan sebagainya yang ketinggalan di tempat makan. Sesuatu yang mungkin tak banyak diperhatikan orang. Namun, setelah merampungkan kita akan sepakat bahwa buku ini bukanlah remah-remah yang remeh dan tak berguna. Maksud Eko Endarmoko dalam mempergunakan ‘remah’ ialah persoalan yang ditelisik dalam buku ini sering kali dianggap remah yang tidak perlu, disepelekan.

Publik sudah mengenal W.J.S Poerwadarminta (1904-1968) sebagai bapak kamus Indonesia. Bukan hanya karena karya unggulnya, Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) menjadi dasar pengembangan kamus Bahasa Indonesia kontemporer (hal.3). Poerwadarminta juga dikenal dengan karya-karya yang terkait dengan perbendaharaan kata dan gagasan kuat perihal Bahasa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun setelahnya, kita mengenal sosok Eko Endarmoko, sebagai penjaga gawang Bahasa Indonesia.

Dalam buku Remah-Remah Bahasa ini, Eko Endarmoko menyuarakan kegelisahan akan ketidakberdayaan Bahasa Indonesia. Secara garis besar, tantangan besar Bahasa Indonesia adalah keengganan kita menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Semakin hari semakin banyak di antara kita yang tidak akrab dengan bahasa sendiri. (hal.32)

Dalam catatan Eko Endarmoko, ketidakaraban ini dapat dideteksi dengan cedera-cedera dalam berbahasa kita, yang semakin diperparah karena dianggap lumrah dan dibenarkan karena sudah akrab di telinga kita. Baik dalam percakapan maupun teks kita sering menemukan kesalahan jamak terutama perihal peluluhan imbuhan pada kata berawalan kpst. cedera ini bahkan sering ditemukan oleh instansi-intansi pemerintahan, yang harusnya menjaga marwah Bahasa Indonesia dengan kuat.

Kaidah dasar adalah meluruhkan kpst ketika diberi awalan. Namun, kita kerap menemukan kata mempesona, mengkilat, mempengaruhi, dsb. Seolah kaidah menjadi kabur ketika berhadapan dengan kelumrahan dan ‘yang penting informasi tersampaikan’, fungsi dasar bahasa pada umumnya.

Kepatuhan pada kaidah dalam berbahasa menunjukkan bukan sebuah sika tunduk, taat, melainkan wujud sebentuk rasa hormat pada, dan rasa hormat terhadap norma, yaitu norma-norma Bahasa Indonesia, yang memang sudah sepatutnya kita junjung bersama. (hal.67)

Kesalahan-kesalahan jamak lainnya yang kerap kita temukan adalah penempatan di- sebagai preposisi atau sebagai awalan. Bahkan baru-baru ini, Ivan Lanin dengan lantang menyindir Humas Kepolisian yang menuliskan ‘dijalan’, yang seharusnya ‘di jalan’, ketika fungsi di- sebagai preposisi.

Ketidakberdayaan ini semakin parah dengan masuknya bahasa asing secara masif dalam percakapan dan tulisan sehari-hari, menjadi lumrah dan tetap asyik meski mencampur-adukkan Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Eko Endarmoko masih memaklumi bila istilah asing tersebut memang belum ada padanan. Namun, akan janggal bila sudah ada padanan dan tetap asyik dengan istilah asing.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang tumbuh. Ia menyerap dan mengikuti perkembangan masa dengan menambah lema baru dalam KBBI. Bahasa Indonesia dimutahkirkan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan budaya. (hal.14)

Dalam KBBI sudah dimasukkan pula beberapa istilah “baru” yang populer sekarang, seperti spageti, piza, hamburger, gawai, daring, luring, pratayang, narahubung. Kata ini adalah bentuk respon dari perubahan zaman yang turut membawa banyak sekali barang-temuan dan istilah-istilah baru yang akrab di telinga manusia modern.

Bukan soal kehadiran bahasa asing, Eko Endarmoko mendeteksi masyarakat sekarang yang mulai terjangkit xenofobia, atau dalam bahasa Eko Endarmoko pemakaian bahasa asing (bahkan tata kalimat) sudah dipandang keterlaluan dan menjadi pangkal kecemasan semua orang. (hal.24) Jamak kita temukan nama perumahan, menu makanan, nama warung makan, atau bahkan judul-judul novel di pasaran lebih ‘menarik’ dengan bahasa Inggris.

Kita merasa keren dan modern bila berbahasa Inggris dan sebaliknya Bahasa Indonesia dianggap terlalu kaku dan ketinggalan zaman. Hal ini meresahkan Eko Endarmoko menyaksikan anak-anak mileneal yang lebih dekat dengan bahasa asing. Seolah Bahasa Indonesia telah dijajah oleh bahasa asing. (hal.25)

Eko Endarmoko melemparkan isu perlunya polisi bahasa dan undang-undang yang mengatur perihal bahasa ini. Meski dalam rumusannya, masih perlu diatur lebih cermat dan dipertimbangkan. Usulan Eko bukan tidak beralasan. Selain cedera-cedera yang jamak ditemukan, Eko kerap menemukan kesalahan bahasa justru dilakukan oleh mereka yang sehari-hari bekerja dengan bahasa.[image error]

Mereka yang lebih sering berurusan dengan bahasa malah tak sepenuhnya menguasai kaidah bahasa, baik dalam tataran tata kalimat maupun tata makna. (hal.43)

Kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan berarti mengekang. Eko meyakini di awal memang akan terasa kesusahan, tetapi pembiasaan akan membuat kita mahir dengan bahasa yang baik sekaligus meneguhkan martabat Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia hadir dengan perjuangan. Bahasa menunjukkan bangsa, bukan sekadar dimaknai Bahasa Indonesia sebagai ornamen kebangsaan semata. Namun martabat yang harus dijaga. Bahasa menunjukkan adab seseorang. Bahwa cara berbahasa seseorang mencerminkan kepibadiannya. Adab rada dekat dengan akal, dengan kemampuan mengelola nalar. (hal.112)

Esai-esai Eko Endarmoko dalam buku ini adalah teguran sekaligus sehimpun nasihat orangtua kepada generasi muda. Hingga kehadiran buku ini menjadi penting untuk memperteguh martabat identitas bangsa. Bangsa Indonesia besar. Negeri besar yang harus disokong dengan identitas kuat. Apabila Bahasa Indonesia lemah di tangan kita, maka lemah pula bangsa ini di hadapan masyarakat internasional. []

January 2, 2019

Realisme Magis dalam Secangkir Cokelat Panas

Romo Mangun pernah menyampaikan bahwa sastra dari Amerika Latin sebagai sesuatu kawasan yang asing dan tak banyak diketahui, terra incognita. Bila dibandingkan dengan sastra dari Amerika dan daratan Eropa, pembaca Indonesia masih berjarak dengan sastrawan asal Amerika Latin. Meski karya-karya dari besar seperti Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa mulai banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Like Water for Chocolate terbit dan meledak di Meksiko 1989, telah pula diadaptasi ke dalam layar lebar pada tahun 1992. Baru di 2018, pembaca Indonesia disuguhi bacaan manis sekaligus tragis ini.

Bagi kebanyakan orang Meksiko, termasuk Tita tokoh utama novel ini, cokelat panas lebih menentramkan daripada kopi atau teh. Cokelat panas memiliki tempat dalam hati orang Meksiko. Bahkan mereka memiliki cara khusus dalam memasak cokelat panas. Orang Meksiko tidak mencampur cokelat dengan susu atau butter, melainkan dengan air. Dan mereka mendidihkan air sebanyak tiga kali.

December 26, 2018

Keriuhan Kota yang Menyepikan Manusia

Beberapa tahun terakhir terjadi gelombang penerbitan kembali karya-karya kanon milik sastrawan besar Indonesia. Dimulai dari Orang-Orang Bloomington (2016) milik Budi Darma, yang dua karya lain miliknya diterbitkan kembali kemudian; Rafilus (2017) dan Olenka(2018). Kemudian Dilarang Mencintai Bunga-Bunga (2016) karya Kuntowijoyo, Ziarah (2017) milik Iwan Simatupang. Raumanen (2018) karya Marianne Katoppo dan beberapa karya Putu Wijaya, seperti Stasiun (2017) dan Telegram(2018) pun kembali menyapa.

Penerbitan ulang ini sangat mungkin disebabkan kerinduan akan karya-karya besar mereka, sekaligus mengenalkannya kepada pembaca muda. Namun, apa penerbitan ulang buku-buku tersebut masih relevan pada kondisi zaman? Atau penerbitan ulang karya “tua” ini dikarenakan ketidakadaan karya mumpuni yang bisa disajikan kepada pembaca?

Bagaimana Membaca Umar Kayam?

Langit berwarna ungu, gerombolan kunang-kunang di langit Manhattan, Madam Schiltz yang misterius, dan mulut monster raksasa yang selalu menganga dan menelan banyak manusia. Itu adalah kira-kira beberapa kata kunci ketika ingin menghidupkan kembali prosa Umar Kayam, khususnya cerpen.

Umar Kayam (1932-2002) bisa jadi kini kalah populer dibandingkan nama-nama penulis yang jauh lebih muda dan masih aktif berkarya hingga sekarang. Namun, semua karyanya dapat dikatakan sebagai karya penting dalam khazanah sastra kita.

December 18, 2018

Tuhan Bermalam di Rumah Melly

Media Indonesia, 16 Desember 2018

Tatkala suara ketukan pintu mengibaskan dingin di sekitar telinga, hujan sedang bertambah lebat, PLN baru saja melakukan pemadaman bergilir, dan Nosa menggigil karena demam berdarah. Melly tahu yang mengetuk pintu itu tiada yang lain, kecuali Tuhan. Pertolongan Tuhan hanya datang di akhir, demikian Melly meyakini. Melly bergeming di tubir paling pinggir. Bilamana tangan Tuhan terulur? Orang-orang membekap mulut, bersedekap sambil mengamati dari jauh, memandang jijik, dan menganggap Melly tak lagi manusia seperti mereka. Pertolongan Tuhan kali ini pasti datang, bisik Melly kepada Nosa. Tuhan tak mungkin abai.

Tuhan berdiri di muka Melly. Kehadiran-Nya saja sudah membuat Melly jatuh bahagia. Seolah semua beban hidup, segala kesulitan, dan penyakit Nosa yang hampir membuatnya yakin kematian akan gegas datang memisahkannya dengan Nosa, tak berkutik menyiksa Melly lagi. Tuhan yang tahu semua yang dirasakan Melly, menyingkirkan tubuh Melly dari hadapan-Nya. Masuk menuju dipan di kamar satu-satunya. Di sana Nosa menjelma kepompong. Digulung sarung, kain batik peninggalan Ibu Melly, selimut putih, dan masih dua lembar seprai. Itu satu-satunya cara Melly membantu mengusir demam Nosa yang tak kunjung turun ituga bulan lalu, Melly membawa Nosa ke kampung ini. Satu-satunya yang tersisa di kampung ini adalah rumah Ibu yang tentunya sempit, rapuh, doyong, dan tak terurus. Tetapi, hanya di pojok sanalah, tempat di muka bumi ini yang Melly harapkan memberinya atap. Sepotong harapan. Dan sedikit pertolongan. Kita akan liburan ke rumah nenek, kata Melly menenangkan Nosa. Dalam hati Melly menampik, rumah nenek Nosa tak sehangat dalam cerita dongeng. Nenek yang meninggal karena usia tua, tak Melly antarkan ke pemakaman. Melly tak ingin melihat wajah ibunya, karena ragam cumbu, keringat, dan pekat sperma laki-laki berkerak dan menebal di tubuhnya. Tak ingin dia membiarkan kenangan terakhir di benak ibunya demikian. Biarlah ibunya membawa kenangan bahwa Melly adalah gadisnya yang berusia sembilan belas tahun, turut Sapuan supir truk ke Jakarta, merantau sebagai buruh di pabrik garmen.

Sepanjang perjalanan dari terminal bus, dua degup perempuan itu saling memburu. Melly diterkam kekhawatiran bagaimana orang-orang kampung menilainya, dan Nosa dikejar kegembiraan untuk menyaksikan bagaimana rupa nenek. Bukan Mami Julya, perempuan tua sekaligus pemilik pondokan Melly. Bukan juga Manissa, perempuan yang kerap Nosa saksikan kencing sambil berdiri seperti para lelaki pengunjung pondokan Melly. Aku mau minta gendong sama nenek, Nosa membatin.

Tak ada yang mau menerima Melly. Yang melihat Melly diantar ojeg menatap seperti mata pemanah yang bersiap menarik busur. Alih-alih menyapa dengan kerinduan yang membuncah, mereka justru mengirim perkataan kasar. Anak durhaka. Ibunya mati, tidak datang. Anak tak tahu diuntung. Sekarang pulang membawa anak. Anak pelacur. Pulang pasti menjual tanah dan sawah. Mengais warisan yang tersisa.

Nosa sesunggukkan. Dengkulnya loyo. Bersimpuh di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan datang karena akan menutup hidup Melly? Apa Tuhan ingin menertawakan hidup Melly? Melly semakin tergugu, kata-kata berloncatan tak teratur. Mengantar kematian itu sudah diserahkan kepada Izrail. Dan malam ini, bukan malam terakhir hidup Melly. Kali ini Tuhan benar-benar datang ingin menolong Melly dan Nosa.

Karomah Tuhan. Nosa langsung sembuh. Bangun dari kasur dan menyibak kokon selimut, seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayap. Lebih cerah dan segar. Apa dia nenek, Ibu? Nosa polos bertanya dari balik kokon selimut. Bukan, dia Tuhan. Kita kedatangan Tuhan dan akan diberi pertolongan. Melly mengusap wajahnya yang basah keringat dan air mata. Malam itu, Tuhan menginap di rumah Melly. Melly yang kikuk mendapatkan kunjungan mendadak dari Tuhan, diliputi rasa bahagia sekaligus merasa spesial. Benar yang sering dia dengar, pertolongan Tuhan datang di akhir-akhir pengorbanan.

Saat pagi mulai merekah, Melly mendekati Tuhan. Dan begitu lembut bertanya, apa Tuhan tidak sebaiknya kembali ke al-arsy1), tempat Tuhan berkedudukan. Tentu Tuhan akan terhina bila diketahui oleh pengikutnya tengah bermalam di rumah Melly, mantan perempuan nakal. Tuhan membalas dengan tak kalah lembut. Tuhan tak perlu dibela seperti itu, Tuhan mulia dengan cara di luar akal manusia.

Belum lagi dibalas, Melly mendengar suara orang-orang bergumam dari belakang rumah. Nosa yang sedang membuang hajat di jumbleng2) terdengar berbincang dengan mereka. Melly gegas menuju Nosa, tak ingin bocah polos dan tak tahu cara berdusta itu menceritakan semuanya. Baru sampai di pintu belakang, Melly melihat dua lelaki yang dia kenali sebagai Topan dan Andung, bercakap-cakap dengan Nosa. Dua lelaki itu jongkok dari luar jumbleng, bertanya dan Nosa menjawab dengan tetap ada di atas mulut kakus mengejankan kotoran dari dubur. Melly menepuk keningnya sendiri.

Tuhan semalam datang ke rumah. Menolongku dan Ibu. Seneng, ternyata Tuhan itu keren dan tidak tidur. Tuhan bisa datang ke rumah. Nosa mengoceh mirip burung emprit usai didulang pepaya masak. Yakin kamu kalau itu Tuhan, bukan lelaki simpanan ibumu, tanya Andung. Topan terus saja terkikik. Tangannya memegang bilah dari dahan kemlanding, menepuk-nepuk dinding kakus yang berbahan plastik dan anyaman bambu mulai keropos. Beberapa terjatuh.

Benar, dia Tuhan. Tengok saja, dia sekarang ada di rumah ngobrol bersama Ibu. Nosa menuding ke rumah. Andung menoleh. Seketika Melly sembunyi di balik pintu belakang. Mengamati apa yang akan mereka berdua lakukan. Keduanya berdiri. Melly tahu apa yang akan keduanya kejar. Bukti bahwa Melly menyembunyikan lelaki. Bila itu mereka temukan, warga kampung akan menindak langsung Melly. Bisa mengusir, membakar rumah, atau menebas hidup Melly seketika. Toh sudah tak ada yang mau menganggap Melly, seperti Melly yang dahulu.

Sebaiknya, Tuhan kembali ke langit. Andung dan Topan akan masuk ke rumah ini. Dan aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Melly lagi-lagi bersimpuh. Tuhan yang berhak memerintah manusia, bukan manusia yang mengatur Tuhan. Jawaban itu mengunci lidah Melly. Matanya basah. Dadanya goyah. Lebih-lebih, terdengar langkah kaki mendekat dan pintu belakang digeser.

Bisik keduanya mulai jelas terdengar. Melly….! Tak dilanjutkan kalimat Andung, setelah tahu bukan manusia yang di hadapannya. Benar kata Nosa, Tuhan semalam menginap di rumah Melly.

Tuhan, mengapa harus bermalam di sini. Ini tempat kotor. Pemilik rumah ini perempuan kotor. Manusia kotor. Tentu lebih pantas, bila Yang Mahasuci menginap di tempat suci. Tuhan bisa singgah di masjid, musala, atau di rumah Kiai Toha. Andung gugup menyampaikannya. Dan siapa saja tentu tak bisa berkata lancar bila sudah bertatap wajah dengan Tuhan. Tuhan diam tak menyahut.

Merasa lemah, Andung dan Topan segera keluar dari rumah Melly dan mencari bala bantuan. Tak berselang lama, Andung datang dengan segerombolan orang. Ada Kiai Toha, ada sekdes, ada modin, ada lurah, dan tentu ada gemuruh kemarahan yang berarak seperti awan di atas mereka.

Mengapa Tuhan lebih memilih Melly? Kurang suci dan taat apa, Kiai Toha dan orang-orang kampung? Mengapa justru bermalam di rumah perempuan hina seperti Melly? Perempuan hina itu telah menyembunyikan Tuhan! Menghina kesucian Tuhan dengan merendahkan, laiknya pengunjung jalang pondokannya. Semua menyerang pertanyaan. Melly sama seperti mereka, tak tahu betul maksud Tuhan. Nosa menangis, tangannya diikatkan di paha Melly. Melly hanya diam. Mulutnya sudah buntu.

Tak mendapat jawaban jelas. Orang-orang dengan arahan Kiai Toha mencoba merangsek masuk ke rumah Melly. Perempuan mana yang bisa menghalau laki-laki dalam jumlah banyak. Setelah masuk. Mereka tak menemukan apa-apa, kecuali barang-barang usang dan tak seberapa milik Melly dan Nosa. Suara teriakan. Suara tangisan Nosa. Berkelindan.

Tanpa ada yang mengetahui bersumber dari tangan siapa api pertama terpecik, api mulai membakar rumah Melly. Kiai Toha beralasan, rumah perempuan jalang tak boleh ada di kampung ini. Agar Tuhan tidak kembali menyambangi rumah hina, dan hanya datang ke tempat-tempat suci; masjid, musala, dan kediaman Kiai Toha.

Api membesar. Suara emprit bersuitan, suara ayam berkokok ketakutan. Sesaat sebelum Kiai Toha sadar bahwa belum disaksikannya Tuhan keluar dari rumah Melly. Bila demikian, sama saja dia memerintahkan membakar Tuhan. Dia lari ke depan. Dengan surban serta gerakan tangan seadanya, Kiai Toha berusaha memadamkan api. Andung mencegah, karena takut orang suci itu jatuh mati dalam kobaran. []

Catatan:

Al-Arsy: tempat kedudukan Tuhan dalam keyakinan agama Islam. Berupa berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi malaikat.

Jumbleng: Kakus tradisional, biasanya berdinding tidak terlalu tinggi dan diletakkan di belakang bangunan utama.

October 28, 2018

Menata Ruang, Merapikan Kehidupan

(Harian SINDO, 28 Oktober 2018)

Dalam salah satu judul paling terkenalnya, An Essay on the Principle of Population, Thomas Malthus menulis adanya ketidaksetimbangan antara pertumbuhan populasi manusia dan pemenuhan hajat hidup manusia. Angka produksi pangan sesuai deret jumlah (1,2,3,4,5….) sedangkan pertambahan populasi manusia menyesuaikan deret hitung (1,2,4,8,16,32,…).

Bukan hanya pangan, hal lain yang krusial adalah ketersediaan ruang bagi manusia. Harus diimani bahwa ruang di bumi ini terbatas dan tak dapat diperbaharui. Sedang manusia tumbuh membengkak tanpa mengindahkan keterbatasan ruang ini. Semakin parah ketika perebutan ruang ini dimanjakan dengan budaya konsumtif yang berlebihan. Budaya menimbun dan belanja tanpa akhir.

Tersebab keterbatasan sumber daya dan sikap manusia yang semakin hari semakin konsumtif, maka hidup minimalis menjadi satu dari sekian solusi. Dalam buku ini, Francine Jay membeberkan bagaimana memulai hidup minimalis.

[image error]Jay meluruskan banyak pemikiran soal model minimalis. Minimalis yang diusung Jay lebih ke pola pikir dan pola penataan ruangan rumah. Jay menolak anggapan bila minimalis adalah konsep elitis, hingga membuat beberapa kalangan segan karena kerap dikaitkan dengan tampilan hunian berkelas dan ruangan berisi furnitur-furnitur mewah. Bukan demikian yang Jay maksud.

Minimalisme memang mengandung unsur kekosongan, tetapi tidak seratus persen sama dengan kosong. Kosong kerap diartikan dengan rasa kehilangan, kehampaan, dan kesunyiaan. Minimalis mengusahakan ruang lebih lengang. Dan itu tercapai bila kosong atau terbebas dari barang-barang yang tidak memiliki signifikansi.

Penulis yang dikenal sebagai “Miss Minimalis” ini menganalogikan sebagai sebuah wadah, baru dapat dimanfaatkan apabila sudah kosong. “Saat rumah–kontainer kehidupan kita–penuh barang, jiwa kitalah yang merasakan dampaknya,” demikian tegas Jay.

Tantangan pertama yang diajukan Jay ialah hidup kita selalu dipenuhi barang, minimal ada 30 jenis barang di sekeliling kita. Baik yang kita beli sendiri, koleksi, hadiah, atau warisan. Jay sangat yakin akan hal ini, bahkan menantang bila teori ini keliru pembaca tak perlu melanjutkan membaca. Dalam keseharian ruang kita disesaki oleh aneka barang.

Tugas pertama Jay adalah memilah barang. Ada tiga kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. (hal.6) Masing-masing memiliki cara penangan yang berbeda-beda.

Terhadap barang fungsional Jay pun menerapkan aturan baku. Barang fungsional akan maksimal keberadaannya bila difungsikan, bukan sekadar teronggok di lemari atau gudang. Misalkan, Jay mempertanyakan keberadaan puluhan tempat makan atau cangkir kopi yang sangat mungkin hanya kita gunakan satu-dua.

Dalam urusan dekoratif, Jay mengembalikan fungsinya sebagai hiasan. Bila barang dekoratif itu berdebu dan kotor karena tidak sempat dibersihkan, maka barang dekoratif mubazir. Jika barang itu membuat Anda bahagia, letakkanlah di tempat yang terlihat jelas dan dapat dinikmati keberadaannya. (hal.7)

Bila rumah kita hanya diisi oleh barang fungsional dan dekoratif, maka hidup minimalis tidak akan berat. Sebaliknya bila yang menumpuk adalah barang minim fungsi tapi tinggi kadar emosi, maka tips Jay dalam buku ini wajib dilakukan.

Setelah kita mengklasifikasikan barang, maka kemudian Jay membeberkan beberapa filosofi minimalisme dalam penataan ruang. Budaya konsumtif manusia modern disebabkan karena eksistensi di tengah kehidupan masyarakat. Bila ada iklan perihal mobil merek A cocok untuk kalangan mewah, maka secara tidak sadar pikiran kita terdorong untuk membelinya.

“Anda bukan barang anda”, demikian Jay merumuskan. Barang tidak akan membentuk pribadi seutuhnya. Yang harus dibenahi pertama kali adalah budaya konsumtif. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya ‘kenapa’ sebelum membeli (hal.28). Sehingga kita akan terhindar membeli karena efek promosi, atau membeli sekadar ingin. Jay berkeyakinan bahwa sedikit barang sedikit stres, dan sedikit barang lebih merdeka.

Hidup minimalis memang erat kaitannya dengan hidup sederhana dan bahagia dengan merasa ‘cukup’. Setelah kebutuhan dasar dipenuhi, kebahagiaan kita tak lagi ditentukan oleh banyaknya barang yang kita miliki. (hal.39)

Teknik STREAMLINE

Pasca membenahi cara berpikir, maka tindakan setelahnya adalah teknik berbenah. Jay memperkenalkan teknik STREAMLINE. Sepuluh tahapan ini bila dilakukan akan benar-benar membuat ruang di hunian kita tampak lebih lengang.

Start over (mulai dari awal)-Trash, Treasure, or Transfer (buang, simpan, hibahkan)-Reason for each item (alasan setiap barang)- Everything is in its place (semua pada tempatnya) – All surfaces clear (semua permukaan bersih) – Modules (ruang)-Limits (batas) – If one comes in, one goes out (satu masuk, satu keluar)- Narrow down (kurangi)- Everyday maintenance (perawatan setiap hari).

Kita sediakan tiga wadah untuk meletakkan barang dengan masing-masing kategori Buang, Simpan, atau Hibahkan. Juga sediakan satu wadah tambahan untuk barang yang masuk kategori Diputuskan Nanti. Jay menyadari bahwa di awal kita akan menemukan bahwa justru wadah tambahan lebih cepat penuh dibandingkan tiga kategori utama. Jay punya solusi jitu.

Masukkan kardus Diputuskan Nanti ke area penyimpanan sementara di rumah, seperti gudang, garasi, atau kembali ke lemari. Jika setelah enam bulan (atau satu tahun) kardus itu tak kunjung dibuka, maka barang-barang tersebut sudah masuk kategori Buang atau Hibahkan. (hal.55)

Mendermakan barang sejatinya bukan sekadar urusan memperluas ruang rumah kita, juga kepedulian. Barang yang selama ini berada di rumah Anda, tidak dipakai dan tidak disayang, mungkin bisa berguna dan menyenangkan hati orang lain. (hal.57)

Teknik Streamline milik Jay benar-benar aplikatif. Jay membeberkan alasan dan cara praktis, tentu diberatkan dengan beberapa penguat secara filosofis. Semakin mudah dijalankan, ketika Jay membedah cara berbenah di setiap ruangan. Mulai dari ruang keluarga hingga kamar mandi. Setiap ruangan menurut Jay memiliki perlakuan masing-masing, dengan masih bertumpu pada teknik pokok streamline.

Buku ini menjadi semakin istimewa karena Jay menambahkan satu bab pungkasan yang berisi bagaimana mengajak anggota keluarga untuk peduli hidup minimalis.

Hidup minimalis bukan semata urusan berbenah yang rapi, praktis, hingga ruang di rumah lebih lapang. Hidup minimalis juga perkara jiwa manusia. Bijak bestari kerap menasihati bahwa perkara bendawi seharusnya tak menjadi beban. Bila kita masih dibatasi kebendaan, maka jiwa kita tidak akan tenang. Minimalis mengajarkan demikian. Menyimpan yang benar-benar fungsional, menyingkirkan yang artifisial atau bahkan yang tak bermanfaat. Hingga ruang semakin lapang, hidup merdeka, dan jiwa pun tenang. []

September 16, 2018

Kota dan Kenangan yang Menyelimutinya

Padang Ekspres, 16 September 2018

Bila Anda pembaca komik serial Asterix versi Bahasa Indonesia, tentu tak lagi asing dengan nama Maria Antonia Rahartati Bambang Harjo. Penerjemah yang telah berhasil membawa komik Asterix ke ruang baca Indonesia. Berkat itu pula Rahartati pernah diundang secara khusus oleh Albert Uderzo, ilustrator sekaligus pembuat teks asli komik Asterix di kantornya di Paris. Tentu selain kesibukannya mengajar bahasa Perancis dan aktivitas dalam berbagai forum kebudayaan. Kiprah Rahartati juga menempatkannya sebagai salah satu penerjemah garda depan yang dimiliki Indonesia. Salah satu yang paling fenomenal adalah penerjemahan The God of Small Things milik Arundhaty Roy.

Di antara masa pensiunnya, jiwa literasi tak surut dalam diri Rahartati. Terbukti dengan kelahiran buku kumpulan cerita Jeruk Kristal. Dalam buku Jeruk Kristal ini, Rahartati menghadirkan kemahirannya merangkai kisah dengan sentuhan manis khas perempuan dan curahan pengalaman berinteraksi dengan aneka budaya dari belahan bangsa. Terekam dari berbagai judul cerita di buku ini, pengalaman dengan detail rekaman yang Rahartati temukan. Yogyakarta, Jakarta, Belanda, Belgia, dan tentu saja Paris diuraiakan dalam rangkaian kalimat manis dan berlumur kenangan indah. Sebelas cerita dalam buku ini bisa dikatakan sebagai prasasti Rahartati sekaligus kado manis untuk pembaca Indonesia.

Dalam cerita berjudul Juffrouw Lala, Rahartati lewat lisan tokoh aku mendedah Yogyakarta di awal-awal kemerdekaan, ketika orang-orang Belanda masih berdiam di Indonesia dan tetap dihormati sebagai kaum priyayi. Juffrouw Lala digambarkan sebagai perempuan eliet Belanda yang mengajar kelas musik. Namun gaya hidupnya begitu loyal dan gemar memberi hadiah mahal ke murid-muridnya. Gaya hidup inilah yang kemudian membuat Juffrouw Lala jatuh bangkrut, menjual rumah, dan akhirnya mati di salah satu pojok kamar sewaan.

Orang-orang priyayi dari kelompok eliet juga dipotret dalam beberapa cerpen lainnya. Misalkan dalam judul Selamat Tinggal, La Wantzenau tokoh Nanta memang dilukiskan sebagai ibu rumah tangga biasa. Namun, pembaca dapat dengan mudah menebak bahwa ‘orang biasa’ yang memiliki akses ke kedutaan besar dan hanya bekal nekat mampu menjadi sekretaris tentulah dari kelompok priyayi.

Rahartati memang tidak memberi titimangsa pasti untuk ceritanya. Meski tanpa kejelasan latar waktu sekali pun, pembaca sudah dapat mengira-ngira kapan Rahartati memungut kisah di setiap cerita. Hidup-hidup yang mulus, berkelas, dan elegan dalam buku ini adalah ciri khas kaum priyayi, kaum ningrat.

Gambaran kaum priyayi yang ditulis Rahartati, berbeda dengan citraan milik Umar Kayam dalam Sang Priyayi. Umar Kayam menggambarkan kaum priyayi dengan dipenuhi rasa hormat dan takzim dari kaum abangan, meski hidup di kampung tapi tetap memikirkan bangsa negara dan pikirannya melompati batas kewilayahan. Sedangkan Rahartati, memotret kaum priyayi di perkotaan, dengan segala budaya eliet, budaya orang kaya, dan tentu keberlimpahan.

Cara Rahartati ini lebih dekat dengan bagaimana NH Dini mengurai bagaimana kaum elit lewat tokoh Sri dalam beberapa judul yang tergabung dalam Seri Kenangan. Tokoh-tokoh dibesarkan dengan akses pendidikan, dan kemudian berinteraksi dengan dunia internasional dalam pelbagai jenis pekerjaan.

Karakter-karakter manusia digambarkan dengan manis lewat suasana kota. Sebagian cerita berlatar Jakarta dan Yogyakarta, sebagian yang lain terpencar di berbagai belahan dunia. Ketika cerita berlatar luar negeri, Rahartati mampu menangkap karakter manusia lokal yang dia temui.

Dalam dua cerpen Mathilde dan Di Halte Rue de Ecoles, Rahartati berinteraksi dengan manusia non-Indonesia, dan kemudian menangkap kelebat karakter. Entah bagaimana, dua cerita ini sama-sama bersinggungan dengan lansia. Dalam Mathilde, bertemu dengan teman baru di gereja, sudah tua, dan dipinggirkan oleh lingkungan sosial. Tokoh aku di awal merasakan iba. Terlebih ketika Mathilde berbisik, “Tuhan mencintai semua orang tanpa memandang bangsa. Hari ini aku akan berdoa untuk anda, agar Dia mengabulkan doa yang Anda sampaikan kepada-Nya.”

Rayuan Mathilde ini berhasil meluluhkan pertahanan tokoh aku hingga berkenan diajak ke apartemen tua, sekadar minum teh. Dan setelah itu barulah diketahui, alasan utama mengapa Mathilde terasing baik oleh mantan suami, anak-cucu, hingga tetangga dan jemaat gereja.

Keterasingan tokoh lansia juga menggerus perasaan dalam cerita Di Halte Rue de Ecoles. Di tempat publik, seorang perempuan tua disia-siakan oleh anaknya. Dan sebagaimana biasa, tokoh aku dijebak ambiguitas antara hendak menolong dan sungkan karena orang asing.

Kota yang digambarkan Rahartati bukan sekadar meminjam latar dengan panorama yang memanjakan bahasa semata. Rahartati –khususnya dalam cerita berlatar luar negeri, menghadirkan bagaimana karakter orang-orang asing yang ada dalam cerita. Meskipun karakter-karakter manusia ditulis dengan sekenanya saja. Bila diumpamakan lapisan bawang, Rahartati hanya mengupas bagian luar meski itu sudah cukup membuat mata berair lantaran pedih.

Sangat berbeda dengan Budi Darma dalam mengupas karakter manusia dalam buku cerita Orang-Orang Bloomington, atau bagaimana dalamnya Darwis Khudori mendedah batin manusia dalam buku Orang-Orang Kotagede. Karakter manusia milik Rahartati sekadar tokoh yang menghidupkan kenangan dalam sebuah kota. Pembaca sekadar menyimpulkan dari uraian, bukan sampai pada titik mengambil permenungan.

Hal ini dapat dimaklumi, karena suasana yang ingin disajikan dalam Jeruk Kristal adalah lanskap kota penuh kenangan. Latar berbagai kota dalam buku ini juga menjadi tantangan besar bila Rahartati ingin mengupas tuntas karakter manusia dalam sebuah kota. Terlalu kabur dan besar cakupannya. Berbeda bila Rahartati hanya mempergunakan Paris atau Belgia saja.

Rasa melankoli penuh sentimental memang menjadi napas utama Jeruk Kristal. Alasan ini cukup kentara dengan hiasan ilustrasi yang dikerjakan oleh cucu Rahartati sendiri, Antonio Reinhard Wisesa. Kolaborasi eyang-cucu yang berhasil menumbuhkan kenangan, lewat bahasa dan ilustrasi manis. []

JERUK KRISTAL | Maria Antonia Rahartati Bambang Haryo

Gramedia Pustaka Utama, Mei 2018

216 hal | 9786020384655

September 11, 2018

Gangguan Masa Lalu untuk Penulis

Yang harus ditaklukkan seorang penulis tidak lain adalah dirinya sendiri. Dalam kasus novel ini, diri penulis dan kenangan masa lalu yang merunyamkan ketenangan menulis.

Kutipan tersebut dari Haruki Murakami dalam memoarnya What I Talk About When I Talk About Running (2007), menganalogikan menulis sebagai sebuah pertandingan maraton. Kita pun pasti pernah mengalami suasana kikuk ketika tengah bersemangat menyelesaikan pekerjaan, sebuah gangguan mendadak muncul lantas menyita semua perhatian. Beberapa bisa mengatasi. Namun tak sedikit yang terseret oleh gangguan ini. Hal ini juga dialami seorang penulis yang digambarkan oleh Kyung-Sook Shin dalam novel The Girl Who Wrote Loneliness ini.

Digambarkan tokoh aku, seorang penulis sedang menepi di Pulau Jeju, menyelesaikan draf novel terbarunya. Mendadak terguncang oleh sebuah telepon dari beberapa kawan lama. Salah satunya, Ha Gye-suk yang menanyakan.

September 7, 2018

Yang Kita Bicarakan Ketika Membicarakan Carver

Jawa Pos, 2 September 2018

Karya kanonis Raymond Carver yang kali pertama terbit pada tahun 1981 ini telah menginspirasi lahirnya karya sastra lain. Haruki Murakami menulis memoar dengan judul What I Talk About When I Talk About Running (2007). Film Birdman (2014), peraih piala Oscar untuk film terbaik juga meminjam cerita Carver ini sebagai bagian dari film. Cerita Carver juga mengilhami beberapa judul lagu atau drama televisi. Di Indonesia sendiri, dapat ditemukan jejak pengaruh Carver pada film What They Don’t Talk About When They Talk About Love yang diproduksi oleh Mouly Surya pada tahun 2013.

Judul itu memang seksi dan mencuri perhatian. Lebih dari itu, ketika buku ini terbit, banyak kritikus melayangkan protes. Hal ini tidak lain karena ulah editor Raymond Carver, Gordon Lish. Cerpen yang semula diberi tajuk oleh Carver Beginners mengalami banyak perombakan di tangan Gordon. Sehingga beberapa kritikus menilai 50% rasa Carver telah tergerus. Gordon dianggap melakukan rewriting atas karya Carver dan menyisipkan di tengah tumpukan Carver.

Hal paling kentara adalah Gordon mengubah judul Beginners, menjadi judul yang sudah kita kenal. Mungkin judul tidak menjadi soal, karena juudl pilihan Gordon terbukti lebih aris. Namun Gordon juga mengubah nama tokoh dalam cerita yang semula Herb McGinnis, menjadi Mel McGinnis. Tak berhenti di sini, Gordon juga memangkas narasi. Ulah Gordon ini selain menuai kritik, juga mendapatkan ketidaksepakatan oleh pihak keluarga. Yang beberapa tahun kemudian terbit versi asli tanpa editing Gordon.

Terlepas itu, buku kumpulan cerpen ini menwarkan cara baru dalam meratapi kisah cinta yang berujung kandas. Tokoh-tokoh Carver digambarkan sebagai kelompok kelas menengah dengan persoalan rumah tangga, dan cinta yang datang dan pergi.

Misalkan dalam cerpen What We Talk About When We Talk About Love, empat sahabat –dua pasangan suami istri sedang minum gin dan air tonik sore-sore. Dan kemudian muncul pertanyaan bagaimana cinta sejati itu muncul. Terri, istri ketiga Mel, menegaskan bahwa cinta sejati tak lain adalah cinta yang bersifat spiritual. (hal.174) Tak penting bagaimana perilaku Ed, mantan suami Terri, asal cinta maka semua akan tertutupi.

Sedangkan Mel, berbeda pendapat. Mel lebih yakin cinta pada dasarnya adalah bersifat badaniyah. Cinta badani, impuls yang menggerakkanmuke seseorang istimewa, maupun cinta terhadap keberadaan orang lain. (hal.183)

Atau dalam cerpen Why Don’t You Dance?, Carver mengisahkan seorang lelaki yang mengeluarkan semua furniture tersebab kehilangan istri. Kemudian sepasang kekasih tertarik untuk membelinya.

Kisah Carver digambarkan dengan kalimat-kalimat pendek nan tajam. Seolah sebuah sabetan pedang, cepat namun menorehkan luka begitu dalam. Hal inilah yang kemudian membuat banyak penikmat sastra menilai, prosa Carver adalah gaya minimalis. Tidak banyak diskripsi bendawi, bentangan alam, dan memberi ruang tafsir lebih luas ke pembaca.

Dalam prosanya Carver bahkan tidak perlu menggambarkan visual tokoh, bagaimana wujud dalam bayangan penulis. Carver juga tidak pernah memberi bocoran bagaimana suasana atau kelengkapan latar sebagaimana prosa kebanyakan. Carver memberi ruang begitu lebar kepada pembaca untuk bukan hanya menafsirkan makna, melainkan juga membangun dunia untuk masing-masing cerita sesuai preferensi setiap pembaca.

Cerpen minimalis Carver menciptakan ketidakpastian interpretatif, yang meminta pembaca berkontribusi dalam pengayaan makna, sehingga akan tercapai mufakat di benak masing-masing pembaca. Bukan diselesaikan pada akhir cerita pendek. Bila dicermati akhir cerpan Carver selalu memberi ruang untuk diteruskan sendiri.

Hal ini justru menambah kesan subtil cerita. Kisah getir asmara yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat pendek nan tajam, menjadi semakin kuat menghunjam.

Tujuh belas cerpen dalam buku ini sekiranya cukup untuk mewarnai khazanah sastra Indonesia. Dengan gaya minimalis dan ruang tafsir yang luas, memberi pengalaman tersendiri bagi pembaca Indonesia. Tidak melulu soal judul Carver yang begitu menggoda, tapi cara cerita Carver akan ragam kesakitan cinta yang menarik untuk dialanisa. []

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT LOVE | Raymond Carver

Penerbit BACA | Pertama, Agustus 2018

203 hal | 978602646233

August 20, 2018

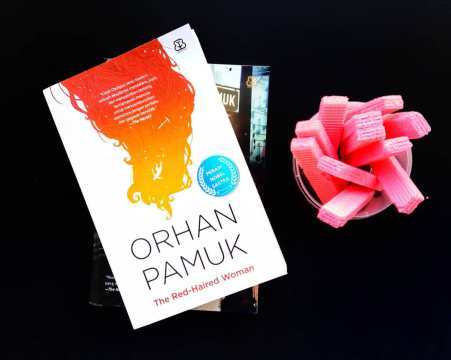

Kisah Odiepus Versi Orhan Pamuk

Konon dalam beberapa mitologi dan peradaban, babak baru peradaban dimulai dengan tragedi dalam garis sedarah. Catatan sejarah telah membuktikan “kabar konon” yang ini. Ketika Zeus membunuh ayahnya, Cronus, atau Prajapati Brahmana dibunuh anaknya, Rudra, maka dimulailah babak baru peradaban. Tragedi pembunuhan ini pula yang disinggung Orhan Pamuk dalam novel terbarunya The Red-Haired Woman.

Novel ini dimulai dengan tiga kutipan Oedipus. Pertama dari Nietzsche tentang Oedipus. Kedua dari drama karangan Sophocles, “Oedipus Rex”. Dan yang terakhir adalah kutipan dari karya penyair Persia Ferdowsi, “Shahnameh”.

Sebagaimana putra tanpa ayah, seorang ayah tanpa putra pun akan sebatang kara.

Hubungan ayah anak yang disinggung Pamuk dalam novel ini dapat menjadi sangat kontempelatif bahkan dapat pula dimaknai sebagai simbolisasi bangsa Turki. Sebagaimana Sigmund Freud sampaikan terkait Oedipus yang kemudian menjadi istilah Oedipus Kompleks, bahwa hanya dengan membunuh ayah secara metaforis, mereka akan dewasa. Lantaran sosok ayah menciptakan egoisme patriarki yang membatasi anak-anaknya. Membunuh ayah yang dimaksud Frued, bukan bermakna leterlek tragedi berdarah seorang anak menghabisi nyawa ayah. Melainkan, sebuah simbolisasi anak yang berusaha menghapus bayang-bayang ayah demi kemandirian dan kebebasan.