Teguh Affandi's Blog: arsip alterteguh, page 6

April 19, 2018

7 Novel Thriller Yang Tidak Boleh Kalian Baca Sendirian

BELAKANGAN saya memang sedang tersandera dan gandrung dengan novel-novel thriller. Hampir beberapa judul dan penulis baru yang kemudian menjadi idola saya adalah thriller, meski genre sastra (meski saya harus sepakat dengan Mas Seno, bahwa mengotakan sastra dan non-sastra adalah kepentingan marketing semata) yang tetap saya idolakan. Kecintaan saya atas novel thriller ini kemudian mengimbas pada beberapa genre film yang memang lebih asyik ketika kita dibuat degdegan tidak keruan saat menebak-nebak otak di balik kejadian, atau dibuat enggak yakin dengan kejutan dan twist di akhir cerita. Sebenarnya, novel thriller juga menyajikan kesan yang demikian. Kemudian saya mulai mendeteksi bahwa genre thriller ini adalah sejatinya genre yang paling susah. Penulis harus pintar bikin twist, bikin karakter yang tidak terpercaya, atau bikin pace cerita yang menarik. Dan di postingan ini, saya mau membagi cerita 7 novel thriller yang menarik dan sewajarnya teman-teman baca dan enggak boleh baca sendirian. Namun, saya tidak mau memasukkan nama Agatha Christie atau Sherlock Homes. Sudahlah, keduanya kita tempatkan di area “beyond” dari semua penulis thriller.

Kita mulai…..

Tokyo Zodiac Murders, Soji Shimada.

Ketika edisi bahasa Indonesia dari novel ini hadir di toko buku, sejatinya saya tidak terlalu ingin segera membeli buku ini. Namun, kemudian muncul beberapa hasutan dari teman bahwa novel ini keren sekali. Dan akhirnya saya terhasut. Nyatanya memang benar. Novel ini benar-benar mind-blowing. Kalau boleh pamer, sampai saya mencoba mempraktikan cara si pembunuh membagi-bagi potongan tubuh dengan kertas origami. Kemudian yang saya bikin jengkel itu adalah di bagian tengah, ketika mendadak suara penulis muncul dan seolah pamer. Aku sudah ngasih segini banyak kode, masak kalian tidak bisa menebak siapa pembunuhnya. Itu kan bikin kesel saya sebagai pembaca.

Out, Natsuo Kirino.

Saya mengerti Jepang cukup sadis kalau urusan thriller, pembunuhan berdarah dingin. Bahkan bisa ditengok beberapa judul film thriller Jepang yang cukup bikin saya engap, enggak kepikiran. Salah satunya adalah cold fish, yang bikin saya mikir: ini orang yang bikin dan punya ide cerita bagaimana. Dan novel ini saya sampai ngilu membayangkan istri yang mutilasi suaminya di kamar mandi. Memang sih urusan bunuh membunuh bisa terjadi di mana saja. Namun, bagian mutilasi di kamar mandi itu bahkan sampai merasuk ke dalam mimpi buruk saya. Saya harus akui itu! Cerdasnya Kirino dalam novel ini adalah membuat klompotan “penjahat” menjadi sedemikian natural. Dan paling asyik adalah latar pekerja pabrik makanan (dalam bayangan saya adalah makanan-makanan siap santap di supermarket, atau family mart). Semuanya punya masalah dan berharap akan ada solusi. Novel ini menjadi awal saya jatuh cinta dengan Kirino. Beberapa novelnya saya baca, namun Out tetap menjadi yang paling saya sukai.

Parfume, Patrick Suskind.

Saya tidak punya alasan untuk tidak memberi empat jempol pada novel klasik ini. Saya baru baca di tahun 2017 (ketahuan yaa, cakupan bacanya enggak luas, heeheee). Tapi, saya sudah jatuh cinta bahkan pada penggambaran pertama bagaimana si psikopat itu lahir. Duuuh, teror bukan hanya ada di hidung. Tapi visual mengekstrak aroma tubuh manusia itu kan ngilu. Kemudian endingnya yang mencekam. Jadi novel ini sukses bikin saya ngilu dari halaman awal sampai akhir. Makin seksi, karena latar yang dipergunakan adalah Paris lawas. Jadi makin aduhai deh. Meski tidak boleh memandingkan antara buku dan filmnya, tapi bukunya saya rasa lebih lengkap dan nuansa kengiluan di ubun-ubun lebih dapat ketika imajinasi kita liar membayangkan. Namun, bukan berarti filmnya buruk.

Big Little Lies, Liane Moriarty.

Mungkin sejak novel ini, saya menyukai Moriarty. Di novel ini saya suka sekali adegan awal. Entah mengapa adegan ibu-ibu mengantarkan anak ke TK, kemudian “ngerasani” pengendara lain itu nempel sekali di kepala saya. Kemudian ibu-ibu bergosip dan lainnya, yang sangat natural. Meski, Moriarty tidak menisbatkannya sebagai novel thriller. Tapi teka-teki dan giringan tragedi dalam novel ini, membuat saya jatuh cinta kepada Moriarty. Novel-novel lainnya, punya fase lambat kemudian dikejutkan dengan “sesuatu”. Di Truly, Madly, Guilty bahkan sangat mungkin kita akan bosan dengan “ngalor-ngidul” si penulis. Tapi, ketika sudah ketemu satu simpul permasalahan, dijamin enggak bakal mau nurunin ini judul. Tapi, saya tetap lebih suka Big Little Lies. Suka!

One of Us is Lying , Karen M. McMagnus.

Aah! Meski sudah bisa ketebak siapa pembunuhnya. Tapi saya suka dengan pemilihan tokoh-tokoh dalam novel ini. Yang bikin novel debut ini saya sukai dan jadikan idola untuk novel thriller, adalah anak-anak SMA bisa loh melakukan hal liar. Jangan pikir sepele. Dan soal kebohongan mereka itu saya juga menganggapnya sebagai hal wajar dilakukan anak-anak SMA. Heeheee, jadi enggak ada kebohongan yang besar dan berbahaya sejatinya. Tapi, karena kebohongan di antara mereka. Satu orang tewas. Dan penulis menyimpannya dengan mulus. Jadi wajib dimasukkan sebagai idola.

The Life We Bury, Allen Eskens.

Sebagaimana novel thriller psikologis, kita akan bertemu dengan narator yang tidak bisa dipercaya. Dan saya sangat suka dengan narator tidak terpercaya di novel ini. Seorang mahasiswa yang sedang melakukan tugas penulisan biografi seseorang, dan akhirnya ketemu sama pelaku yang dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Saya rasa, dari banyak novel thriller khususnya psikological thriller yang baru terbit, ini adalah yang paling macho. Haaahaaa.

Alex, Pierre Lemaitre.

Ini penulisnya “bajingan” sekali. Kita itu diombang-ambing. Ini benar atau salah, enggak ya! Pasalnya, setiap tindakan kejahatan dalam novel ini memiliki kelogisan dan berimbas pada sebab dan akibatnya kemudian. Dan paling ngilu, dikerangkeng dan digantung, yang kemudian dibiarkan mati; mati oleh kelaparan, mati oleh ketakutan, atau mati oleh tikus yang mulai datang. Duh duh duh! Ini ngilu sekali.

Ini tujuh daftar saya. Saya yakin masih banyak judul di luaran sana yang lebih mencekam dan menjadi favorit banyak orang. Kalau kalian apa favoritnya? Silakan tinggalkan judul agar saya kita bisa berbagi judul thriller…. []

.

April 7, 2018

Gurunya Tumbuhan, Kelasnya Alam

Basabasi, 7 April 2018[image error]

“Setiap orang yang penuh ambisi harus berperang

dengan senjatanya masing-masing,”Oscar Wilde (1854-1900)

Setelah membaca buku Iman Budhi Santoso, budayawan dan penyair andhap-ashor-lembah-manah ini, seketika ingatan terseret pada perkataan Oscar Wilde. Seorang seniman haruslah memiliki ambisibesar atas karyanya. Karya bukan semata buah pikir permenungan, melainkan juga sebagai senjata (meminjam istilah Wilde) untuk melawan cibiran mereka yang meremehkan. Hanya Iman Budhi Santoso yang merasa perlu melakukan tabulasi atas nama-nama tuwuhan/wit-witan yang diabadikan sebagai nama desa.

Raudal Tanjung Banua dalam esai “Pohon dalam Sastra Indonesia” (Kompas, 12 Agustus 2017) menyebut sastra Indonesia terbilang minim menggaet pohon sebagai bahan cerita. Sangat ironis, bila dikaitkan dengan klausa bahwa sastrawan dekat dengan alam, imbuh Raudal. Dan pendapat ini seketika gugur oleh buku ajaib milik Iman Budhi Santosa ini.

Buku “Suta Naya Dhadhap Waru” ini adalah buah kerja yang sangat ambisius, untuk sekadar menghaluskan istilah pekerjaan gila Iman Budhi Santoso. Takkan ada yang pernah berpikir, kalau pun pernah berpikir, pastilah enggan melakukan tabulasi dan pelacakan seperti ini.

Pemilihan klausa ‘suta naya dhadhap waru’ secara leterlek memberi makna falsafah orang Jawa yang menjadi kawulo, memiliki jiwa melayani, dan selalu guyup rukun. Suta Naya bermakna pseudonameyang menurut Iman Budhi Santoso kebanyakan dipakai oleh laki-laki dari kelas bawah, menjadi ciri khas rakyat kecil, kawulo alit, atau kaum pidak pedarakan. (hal.2) Sedangkan dua nama tumbuhan, dhadhap (Erythrina lithosperma) dan pohon waru (Hibiscus tiliaceus) ialah dua jenis tumbuhan yang kerap dijadikan pagar, paru-paru pinggir jalan. Suta Naya disusul dhadhap-waru dimaknai sebagai perlambang dan pokok cara hidup orang Jawa. Bersama-sama dan saling mengabdikan diri (baca: saling membantu).

Iman menangkap pemaknaan ini dengan tumbuhnya kearifan lokal yang bermula di lapisan Suta Naya. Orang-orang kecil ini yang menumbuhkan pertama kali, kemudian dicatat oleh kaum priyayi (terpelajar), para empu dengan menuliskannya dan menjadi kekayaan spiritual Jawa. Kearifan lokal yang ditemukan oleh Suta Naya tidak akan jauh-jauh dari tumbuhan dan fenomena alam yang tertangkap inderawi.

Yang pertama ialah munculnya unen-unendengan metafora tumbuhan. Iman Budhi Santoso merangkum yang mengandung unsur tanaman dari hutan peribahasa Jawa. Sebuah kerja ajaib. Gajah kalingan suket teki (Gajah tertutup rumput teki) yang diartikan sebagai orang yang gemar melakukan basa-basi dan kepura-puraan. Atau contoh lain, koyo wit lerak, kebak uler didohi sanak (seperti pohon lerak penuh ulat sehingga dijauhi saudara) yang menyiratkan agar orang menjaga penampilan dan kebersihan badan agar tidak dijauhi orang lain. (hal.27)

Manusia Jawa yang digambarkan Iman dalam buku ini adalah manusia yang mampu menyerap pelajaran dari ayat-ayat alam, ayat-ayat kauniyah. Ketika zaman itu, pendidikan hanya dimiliki oleh kaum priyayi dan irlander, maka kaum alit menyerap pelajaran hidup dari alam dan tumbuhan.

Dalam bahasa Kahlil Gibran dalam “The Prophet”, setiap kamu harus berdiri sendiri juga dalam pengetahuan tentang Tuhan dan pemahaman tentang alam. Tuhan dan alam dua komponen pengajaran. Tuhan mengajarkan lewat ayat yang turun ke Nabi dan yang turun sebagai bentangan semesta. Dan orang Jawa telah merangkumnya.

Jogja Hip-Hop pernah membuat lagu “Ngelmu Pring”, atau bila diindonesiakan menjadi Belajar dari Bambu. Lirik lagu berbahasa Jawa yang kemudian dinyanyikan dengan gaya Barat yakni rap, mengupas pohon bambu dan kaitannya pada kehidupan manusia Jawa. Terlebih Jogja Hip-hop bertumbuh di Yogyakarta, yang juga kota Iman Budhi Santoso.

Pring reketeg gunung gamping ambrol, uripa sing jejeg nek ra eling jebol. Hidup yang benar, kalau tidak bisa bubrah. Demikian salah satu awalan lirik lagu yang akan membuat pendengar lompat-lompat dan manggut-manggut membenarkan keseluruhan maknanya.

Pekerjaan Gila

Lebih gila lagi adalah menyaksikan tabulasi ini berisi nama-nama desa yang mengandung unsur nama tumbuhan. Misalkan untuk nama tumbuhan seperti alang-alang, Iman Menemukan ada dua nama desa yang mengandung unsur alang-alang (Imperata cylindrica) yaitu Alang Alang Caruban (Jombang) dan Alang-Alang (Bangkalan). Atau untuk pohon asem, Iman menemukan 45 desa yang ada unsur asem (Tamarindus indica). Mulai dari Labah Asem (Banyuwangi) hingga Karangasem (Gunung Kidul).

Menarik adalah bahwa nama pohon terbanyak yang dipergunakan sebagai nama kelurahan ialah pohon jati (Tectona grandis). Terdapat 230 nama kelurahan yang berunsur jati. Apa ini sebuah kebetulan? Tidak.

Sangat mungkin, leluhur kita, orang Jawa telah mafhum betul bahwa pohon jati adalah emas hijau yang sangat berharga. Menjadi jenis kayu bangunan yang paling mahal, yang sudah dimulai pembudidayaan ketika masa kolonialisme oleh pemerintah maupun rakyat kecil. Maka tidak mengherankan bila orang Jawa sangat memuja kayu jati (hal.169)dan mereka ngalap berkahdengan menamai desanya dengan jati. Terbukti mulai dari Desa Sukojati (Banyuwangi) hingga Jatisrono (Kulonprogo), dua ratus lebih desa dengan nama jati.

Pekerjaan yang dilakukan Iman Budhi Santoso dalam buku ini bisa dikategorikan sebagai kerja ajaib, tak ubahnya Darwin dan Wallace dalam melakukan tabulasi makhluk hidup. Ada 323 nama tumbuhan yang dicatat Iman Budhi Santoso yang dipergunakan untuk nama desa di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Pekerjaan ambisius yang perlu dihadiahi angkatan topi. Karena data hasil temuan dalam buku ini bisa dijadikan rujukan baik untuk kajian ekologi sekaligus anthropologi manusia Jawa. Sebagaimana kegilaan Fernando Báez yang menyusun kliping pembakaran buku dalam Penghancuran Buku Dari Masa ke Masa (Marjin Kiri, 2013), Nina George menulis resep dari buku-buku dalam novel The Little Paris Bookshop (Gramedia, 2017). Iman Budhi Santoso tidak kalah gila. Dan kita membutuhkan banyak bacaan yang ditulis dengan ‘kegilaan’ penuh ambisi seperti ini.

Pungkasan, mari kita renungkan penggalan puisi Iman Budhi Santoso di pengantar. Sesuk ajar dadi tuwuhan, kunir sembukan ngombe tetsing embun saka kringete dhewe-dhewe. Belajarlah jadi tumbuhan. Tumbuhan mengajarkan agar hidup hanya menyerap yang baik, menebar manfaat kepada sekitar, dan berdikari. []

SUTA NAYA DHADHAP WARU | Iman Budhi Santoso | Interlude, Yogyakarta

Pertama, Maret 2017 | xxx+478 halaman | 9786026250421

March 20, 2018

Tidak Lagi Memberi Impresi

Saya setiap kali nonton budaya Korea, baik drama, variety show, dan film, saya teringat apa yang disampaikan oleh Euny Hong dalam salah satu artikel di bukunya “Korean Cool”. Apa yang dikatakan Euny Hong? Euny Hong bilang, sebenarnya untuk bikin lagu, musik, dan penampilan enak, tidak perlu dibutuhkan 9 atau 11 orang idols. Lantas mengapa kok rata-rata idol itu berjumlah banyak. Setelah saya ngikutin beberapa reality show yang mengundang beberapa idol, saya bisa menyimpulkan teori saya bahwa ini murni keperluan bisnis. Logikanya, mereka bukan lagi sebagai sebuah grup yang memang harus demikian jumlahnya agar bisa menyampaikan pesan lewat lagu. Semakin banyak jumlahnya, maka perusahaan yang menaungi mereka akan semakin banyak kesempatan “memerah” keuntungan dari person person setiap idol. (Ini murni teori saya)

Karena saya baru menyukai budaya Korea akhir-akhir ini, tidak tahu pendahulu-pendahulu mereka bagaimana, terutama yang idol dan penyanyi. Jadi saya juga tidak bisa membandingkan apakah idol atau penyanyi Korea sebelum merebak Korean Wave menempatkan budaya sebagai penyampai pesan atau tidak.

Di akhir 2017, (entah dari mana saya menemukan tautannya) saya mengikuti Produce 101 season 2. Saya tahu pastilah ada drama dalam setiap ajang di televisi, tapi saya rasa ajang pencarian bakat itu membuka mata saya bahwa begitu banyak anak muda Korea Selatan ingin menjadi Idol. Tapi bukan itu maksud saya menempatkan Produce 101 season 2 sebagai pembanding. Setelah sukses, menjadi idola banyak orang, wira-wiri di acara reality show (intinya wanna one sukses banget dah). Tibalah pada peneriman pay check masing-masing member.

Dari penerimaan pay check masing-masing member saja, mata saya langsung terbelalak. Jadi sistem artis Korea itu sama saja dengan “pegawai” di salah satu agensi keartisan. Beda dengan artis di Indonesia. Mereka bisa eksplor dengan hanya bantuan manager, atau mungkin saya saja yang tidak terlalu mengerti sistem artis atau agensi di Indonesia. Tapi dari berita yang saya temukan di daring, bahwa pembagian pay check itu dibagi beberapa pihak. Salah satunya adalah agensi awal ketika mereka masih menjadi trainee. Kemudian sampai pada pembagian setiap orang beda-beda, benar-benar mirip pegawai yang potongan tiap orang beda-beda. Link saya temukan di sini.

Kemudian saya beranggapan bahwa karena sudah mencapai fase industrialisasi–idol menjadi pegawai, budaya sebagai bahan jualan bukan sekadar identitas dan penyampai pesan, saya kadang merasa musik-musik mereka juga akhirnya begitu-begitu saja. Dan saya sepakat dengan video di bawah ini. Beberapa tidak sampai kena di hati. atau sekadar menjadi wisata telinga.

Kadang saya tidak mendapatkan impresi dari apa yang mereka sampaikan dalam lagu. Yaaa gitu aja. Enak di dengar doang. Meaningless. Tidak menyentuh hati. Dan itu semakin memengaruhi saya dalam memilih apa yang akan saya konsumsi dari budaya mereka. Belakangan saya lebih suka nonton beberapa reality /variety show yang bikin dada hangat. Enggak banyak drama dan kita bisa belajar sesuatu. Atau kalau dalam bahasa lain, memberi impresi ke hati.

Saya suka dengan Kang Kitchen dan Youn’s Kitchen Season 2. Keduanya sama-sama variety show dengan konsep artis yang membuka restoran. Mereka bukan chef. Kalau Kang Kitchen menu andalan adalah donkatsu. Sedangkan di Youn’s Kitchen, karena lokasi di desa kecil di Spanyol, para cast menghadirkan menu-menu Korea. Dan saya suka sekali. Entah mengapa di dua reality show ini bikin hangat saja di dada.

Saya juga suka dengan Hyori’s Bed and Breakfast season 2. Ini reality show yang bikin hangat. Saya suka interaksi antara artis dan tamu itu. Dan menurutku ini reality show yang unik. Pasangan artis yang hidup di Pulau Jeju, membuka rumahnya untuk tempat singgah. Menyajikan makanan dan tempat tidur. Selain itu, keramahan dan rasa mengalah mereka itu yang bikin dada saya hangat.

Menurut saya, tiga reality show tersebut masih memberi impresi kepada saya yang hangat. Budaya Korea yang disampaikan bukan sekadar bisnis semata. Tapi juga ada message soal edukasi budaya Korea dan tentu pengenalan yang lebih luas. Impresi bukan sekadar hahahaha-hihihihi dalam cara yang bikin penonton tertawa. Tapi memainkan emosi.

Sebelumnya saya suka sekali dengan reality show. Half Moon dari Winner. Ini saya temukan juga gara-gara saya suka dengan Winner dan mencari tahu acara-acara mereka. Dan di acara itu, saya mewek beberapa kali. Haaahaaa. Betulan. Saya merasa humanisme disajikan dengan lebih padat dan menghibur. Para idol diminta menjadi guru TK. Gila bukan sih. Pertama profesi mereka bukan seperti pengajar muda di Indonesia Mengajar, yang bisa dibelokkanlah sedikit. Tapi mereka idol yang dituntut full make up di depan kamera, harus tampil sempurna. Seolah berjarak dengan dunia nyata masyarakat pada umumnya. Ini mereka diminta buat ngajar anak-anak. Dan persoalan kedua, rata-rata anak yang punya sedikit masalah baik di keluarga. Bisa dibayangkan dooong. Mereka harus melepaskan atribut idol, kemudian belajar memahami psikologi anak-anak. Bukan soal berhasil atau tidak mendidiknya, tapi menurut saya acara ini berhasil membawa cara pandang untuk mengubah cara komunikasi dan pendekatan kepada anak. Saya suka dengan reality show ini.

Kembali ke impresi.

Sepertinya ini adalah hal utama dalam hidup kita. Kadang karena rutinitas, apalagi kalau urusannya cuma ngejar uang sebanyak-banyaknya, manusia menjadi mesin penguras keringat demi menghasilkan uang. Tidak melibatkan hati. Soul tidak dapat. Meaningless. Dan mendadak kita menjadi tua dan mati, tanpa sempat merasakan jiwa tersentuh. Perasaan terketuk oleh hal-hal sederhana.

Belum lagi kalau ngomongin tulisan, buku, atau novel…. Emmm, bisa panjang lebar soal impresi. Bila dikerjakan dengan hati, katanya akan sampai ke hati. Begitu konon berbicara. []

March 11, 2018

Saya Pelahap Budaya Korea

Saya termasuk generasi yang dimabok oleh budaya pop Korea, terutama drama dan film Korea. Meski sejujurnya saya tidak mudah hapal nama-nama pemain. Maka, ketika teman saya tanya “itu yang main si A, bukan?” Saya tidak akan menjawab dengan detail. Saya hanya bisa menceritakan “itu yang ceritanya begini, begini,” atau minimal “yang pernah main di sana”. Ya, nama mereka susah dihapal.

Belakangan, saya mungkin sudah mulai jengah dengan drama romantis produksi Korea. Kalau dicermati polanya selalu sama. Beberapa bahkan alur pengisahan cenderung lambat dan klise. Drama romantis yang saya tonton terakhir adalah Because It’s My frist Life dan Go Back Couple, yang keduanya saya nilai punya sudut pandang yang berbeda, unik, dan karakter tokohnya sangat kuat. Saya sekarang mengklaim diri saya sendiri, bahwa saya mungkin sudah mulai pilih-pilih drama untuk hiburan selepas isya saya. Pencita K-drama dan K-movie yang upgraded, heeheee. Drama-drama mainstream kadang tidak menarik hati saya. Oleh sebab itu, saya lebih suka mantengin drama-drama keluaran TvN yang temanya sangat variatif dan tidak jarang sukses membuat dada saya hangat. Misalkan Wise Prison Life atau The Avenger Social Club yang hampir nol-romance tapi ceritanya kuat, karakternya nempel di kepala, dan kisahnya sangat ‘manusiawi’. Juga beberapa drama milik OCN yang kerap menghadirkan tema thriller yang segar dan beda.

Urusan film, Korea punya cerita dengan logika hampir bulat. Di 2016, saya mabok thriller Korea. Banyak sekali film-film thriller yang bagus di 2016. Misalkan, Insane dan The Wailing, yang sukses bikin napas saya engap. (Lihat kan, tema-tema saya ternyata enggak banyak romance untuk film Korea). Kemudian di 2017, ternyata Korea banyak memproduksi film-film berdasarkan peristiwa sejarah. Dan di postingan ini, saya mau cerita dua film Korea yang menurut saya penting untuk disaksikan, terlebih keduanya punya kaitan penting dengan sejarah Indonesia.

Pertama adalah film A Taxi Driver. Film ini mungkin tidak akan memberi vitamin “cowok-cowok cantik” khas Korea, tapi cerita dan cara pemain menghadirkan kisah membuat film ini terasa syahdu sekali. Berkisah tentang wartawan Perancis bersama seorang sopir taksi kuning, yang menembus Gwangju ketika ada konflik politik di tahun 1980 (ini berdasarkan kisah nyata, jadi silakan dicari sumber fakta atas novel ini). Keduanya kemudian merekam dan menjadi saksi atas peristiwa politik yang menjatuhkan banyak korban itu. Menurut saya ini film penting, karena saya yang babarblas enggak ngerti sejarah Korea, yang saya tahu cuma budaya pop yang diekspor dan saya menjadi salah satu konsumen setianya. Saya hampir tidak tahu, kecuali konflik saudara dengan Korea Utara hingga perang semenanjung, bahwa Korea juga punya gesekan antara sipil dan tentara yang di dalam film ini sangat mengguncang. Bagaimana moncong senjata tentara melepaskan peluru di depan mahasiswa di Gwangju. Mati. Kisah dalam film ini, juga diangkat Han Kang (ini sastrawan Korea yang menurut saya melambung hingga Internasional) dalam novel Human Acts, yang dalam versi bahasa Indonesia diterbitkan dalam judul Mata Malam. Gwangju dikisahkan mencekam. Tentara dikisahkan memiliki stok peluru yang bila dihitung boleh membunuh dua orang.

Sebelas dua belas dengan itu, film 1987: When The Day Comes, berkisah soal pergesekan sipil dan tentara, yang juga menewaskan banyak korban. Berlatar tujuh tahun setelah Gwangju, namun sistem pemerintahan masih otoriter dengan menggunakan tangan tentara sebagai tangan kanan. Biasalah, kalau ada kelompok atau tokoh yang begitu lantang menyuarakan ketidakadilan, melakukan advokasi atas beberapa kelompok, maka salah satu cara paling ampuh adalah menuduhnya sebagai bagian dari komunis. Dan konflik ini yang dipertajam sepanjang dua jam film tayang. Ada tokoh yang diburu oleh pemerintah dan tentara yang dicap sebagai komunis. Namun, titik balik dari semua pergerakan di tahun 1987 adalah ketika seorang mahasiswa ditangkap, diinterogasi, dan kemudian tewas. Kantor jaksa menolak surat kremasi tanpa autopsi, kemudian media bergejolak, dan tentu kampus tempat si mahasiswa –universitas Yonsei– juga terus-terusan meneriakkan protes dan meminta keadilan ditegakkan. Kemudian satu demi satu, pihak militer atau semacam kodam kalau di Indonesia, terpojok. Dan di Juni 1987, terbentuklah kesepakatan untuk diadakan pemilu presiden secara terbuka.

Keduanya sejatinya sangat dekat dengan sejarah Indonesia. Terutama di era orde baru. Sepuluh tahun setelah peristiwa 1987 di Korea Selatan, kita juga mengalami gelombang protes sipil dan mahasiswa menggulingkan orde baru dan memunculkan reformasi. Tentu ada korban. Bisa dilacak sendiri siapa mahasiswa yang mati atau tidak ditemukan sampai sekarang.

Kembali ke film Korea. Beberapa film yang menurut saya menggerus hati misalkan I Can Speak yang juga berdasarkan kisah nyata. Tentang perempuan Korea yang menjadi budak seks tentara Jepang ketika masa pendudukan Jepang. Dia si tokoh utama ini, sebenarnya tidak ingin membuka luka lama itu. Tapi melihat temannya yang mulai pikun, dan terus berusaha menyuarakan (meski implisit di awal), mulailah dia belajar bahasa inggris. Kenapa bahasa Inggris? Jadi ceritanya, salah satu teman si tokoh utama ini pernah memberi kesaksian bolak-balik ke Osaka. Namun, dia tahu, penerjemah mengartikan yang berbeda. Sehingga usahanya sia-sia. Maka si tokoh utama ini memilih belajar bahasa Inggris, agar bisa memberi kesaksian di Amerika. Senada soal sex-slave, Spirit Homecoming menurut saya lebih mengerus hati. Seperti judulnya, ada bagian-bagian supranatural yang tetap mengkokohkan cerita.

Intinya apa?

Saya cuma berharap, banyak peristiwa sejarah kita yang diangkat ke film dengan kualitas yang bagus. Bukan sekadar memanjakan penonton. Tapi juga mencerdaskan dan menggugah penonton. Jujur, saya mewek di film 1987 dan A Taxi Driver. Hangat gitu. Kemanusiaan di mana saja memiliki bahasa yang sama. []

March 4, 2018

Bersua Dengan Cinta Lama

(Harian Bhirawa, 2 Maret 2018)

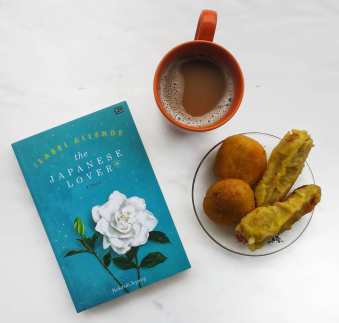

Poros cerita dalam novel ini terjadi di panti jompo bernama Lark House, yang digambarkan lebih sebagai tempat penuh kerusuhan dibandingkan sebagai tempat menghabiskan masa tua. Ini lantaran para penghuninya yang super ajaib.

Total 250 penghuni Lark house adalah mereka yang mengakui diri sebagai pemikir bebas, pencari spiritual, aktivis sosial dan ekologi, nihilis, dan beberapa dari sedikit hippie yang masih hidup di San Francisco Bay Area. Semuanya dibagi dalam beberapa tingkatan kelas, yang secara leterlek juga digambarkan sebagai tingkatan lantai di mana mereka tinggal. Dan yang teratas adalah surga, yang sudah siap dilepas oleh para penghuni lainnya.

“Usia, terlepas dari segala keterbatasannya, tidak menghentikan seseorang untuk bersenang-senang dan mengambil bagian dalam keriuhan hidup,” ujar Isabel Allende dalam salah satu wawancara.

Seorang Imigran berusia 23 tahun dari Eropa Timur, Irina Bazili menjadi pekerja di Lark House. Irina tidak berpengalaman namun senang memiliki pekerjaan itu. Irina yang memang sedang melakukan riset untuk bukunya, justru tertarik dengan beberapa penghuni dan kebiasan-kebiasaan unik mereka. Meskipun ada sesuatu yang mengerikan yang menghantuinya yakni konflik ras di Eropa dan labelisasi wanita lacur, kebahagiaan subtil nan ganjil yang menulari Irina dari orang-orang tua ini membuat sekat kehidupan di antara dua generasi berbeda itu saling bertaut.

Penduduk favorit Irina adalah wanita yang anggun dan elegan bernama Alma Belasco, yang baru-baru ini datang ke Lark House dalam keadaan begitu misterius. Bagaimana mungkin Alma yang bugar dan sehat, justru memutuskan jadi penghuni panti jompo?

Setelah Alma meninggalkan rumah dan pensiun mengendalikan organisasi filantropi keluarganya yang bergerak dalam membangun kebun di lingkungan miskin, dia mengambil sebuah kamar sederhana di Lark House. Dia tidak tak peduli dengan berbagai hal yang terjadi dalam kelompok tersebut. Dia lebih memilih berkeliling kota dengan “sebuah mobil mungil, sama sekali mengabaikan semua peraturan lalu lintas, yang dia anggap sebagai pilihannya.” Belum lagi kiriman bunga yang selalu hadir untuk Alma.

Kemana dia pergi? Siapa pengirim buket bunga itu?

Sebagian besar novel ini dikhususkan untuk merekonstruksi rincian masa lalu Alma Belasco yang penting, dan dalam usaha pencarian Allende menyapu sepanjang paruh kedua abad ke-20, mengumpulkan dalam bab-bab ini kekejaman NAZI di Polandia, Perlawanan Prancis, pengasingan Orang Amerika Jepang dan krisis AIDS, semuanya ditangkap dalam adegan mencekam.

Kisah masa muda Alma, seperti judul The Japanese Lover, berkelindan antara orang Amerika dengan Jepang pada saat romansa seperti itu tidak dapat diterima oleh keluarga dan teman sebayanya. Tapi, setelah hidup lebih lama dari dekade rasis itu, Alma mungkin memiliki kesempatan untuk kebahagiaan yang telah ditolaknya sejak lama. Dan ketegangan romantis itu menghembuskan cerita yang jauh lebih gelap dari masa lalu Irina, yang ternoda oleh kejahatan yang sangat mengerikan sehingga dia bertekad untuk tidak membiarkan orang lain mendekat lagi.

Di masa lalu, Alma berkenalan dengan keluarga pekebun asli Jepang, bernama Ichimei Fukuda. Alma muda jatuh cinta kepadanya. Namun, ketika gejolak sentimen warga negara Jepang menyeruak di Amerika, keluarga dan bisnis Ichimei Fukuda menghilang. Cinta itu pupus, dan Alma menikah dengan Nathaniel, kawan Alma dan Ichimei di masa muda.

Ketika Nathaniel meninggal, Alma kembali bertemu dengan Ichimei. Gairah di antara keduanya yang sudah manula kembali memanas. Inilah yang kemudian perlahan di temukan Irina dan cucu lelaki Alma.

Dalam beberapa ulasan, novel ini dinilai keluar dari jalur narasi Allende yang biasa. Sejarah dan isu sensitif golongan, bahkan perang NAZI disinggung dengan halus. Namun, beberapa bagian tampak Allende terlalu terburu-buru. Pembaca tidak disuguhi narasi yang kuat, terutama pada bagian awal. Tak aneh bila ada yang menyebut, “Isabel Allende adalah bintang, namun The Japanese Lover tidak bersinar.”

Gairah Alma dalam bercinta, gairah Allende dalam menulis sama kuatnya. Usia tak menutup keran-keran keduanya. Terlepas dari keterlibatan beberapa tokoh yang tanpa rasa takut dengan kengerian baik skala nasional maupun pribadi, The Japanese Lover tetap merupakan kisah tentang kemurahan hati yang tulus dan menyegarkan. Allende berhasil memadukan komedi lokal, fiksi sejarah, misteri, roman dan bahkan catatan fantasi untuk menciptakan sebuah novel yang menyenangkan untuk direkomendasikan. []

THE JAPANESE LOVER | Isabel Allende

Gramedia Pustaka Utama | 2017

9786020375854 | 408 halaman

February 18, 2018

Kartu Kuning

(Kedaulatan Rakyat, 18 Februari 2018)

MAUT datang menjemput. Bendri sendiri sudah mafhum bahwa Maut suatu waktu pasti akan datang, mengetuk pintu perlahan tapi memekakkan gendang telinga. Bendri yakin dia tidak seperti orang lain, dia bisa mengundur kedatangan Maut tidak hanya sedetik.

Sudah sering Bendri dengar, Maut menjemput dengan rupa yang berbeda-beda di setiap manusia. Bisa serupa raksasa, serupa ular naga, atau gadis semanis Nella Kharisma. Tapi, sebagai mantan wasit sekaligus penggila Manchester United garis keras, Bendri ingin Maut datang berwujud Setan Merah atau paling tidak salah satu legenda MU yang dia idolakan semenjak kelas dua sekolah dasar, Bobby Charlton.

“Tidak mungkin. Aku bakalan kesusahan. Aku tidak bisa bahasa inggris,” Bendri menampik idenya sendiri. “Kalau aku kikuk dan tidak pandai berkelit, bisa-bisa Maut ngotot menjemput.”

Sore itu, selepas membersihkan badan, Bendri duduk di ruang tamu. Dan ketukan Maut mengagetkannya. Maut datang. Kali ini dia menyaru jadi apa, bisik Bendri.

“Mari masuk, Maut,” Bendri membuka pintu. Mata Bendri terbelalak. Maut yang menjemput kali ini adalah lelaki yang seumuran dengan Bendri, rambutnya putih acak-acakan seolah tak diumbah semingguan. Bukan legenda MU idola Bendri. Maut hanya memakai jersi MU, merah pudar dengan beberapa jahitan lepas, tanda jersi KW delapan atau sembilan.

“Saya berharap Anda datang sebagai Bobby Charlton,” Bendri menyilakan Maut duduk. Maut menyahut dengan tawa kecil.

“Saya dititahkan untuk menjemput Anda.”

“Sudah tahu. Namun, izinkan saya menjamu. Anda tamu saya hari ini. Teh atau kopi?” Ini adalah rencana Bendri untuk mengulur-ulur waktu Maut.

“Yang cepat saja. Air putih,” Maut menjawab.

Bendri masuk ke dapur. Di dapur, Bendri sengaja tidak menggunakan air panas di dispenser. Namun, menyalakan kompor dan mendidihkan air untuk teh Maut. Harus dibuat lama. Bendri sengaja membuat suara-suara; panci sengaja dibenturkan di tepi nakas, suara tombol kompor, atau denting cangkir tersenggol sendok. Setelah setengah jam, Bendri keluar dengan dua gelas teh.

“Maaf, lumayan lama,” Bendri menyuguhkan teh. Maut menyeruput sedikit. “Tapi Saya suka sekali dengan jersi Anda. Pemain bola yang tua.”

“Sudah waktunya. Mari,” Maut berdiri dan meraih tangan Bendri.

“Tunggu! Begini-begini saya dulu wasit nomor satu di Indonesia. Saya beri kartu kuning!” Bendri mengeluarkan kartu kuning.

Maut tersenyum mengejek.

“Sekarang kartu merah! Kamu saya usir keluar! Saya ogah dijemput!” Bendri menyorongkan kartu merah di muka Maut.

Maut kembali tersenyum. “Saya ini orang tua yang buta warna, Bendri!” []

February 11, 2018

Cerpen yang Berbahaya

Semasa saya masih di Jogja, saya mendapati buku perihal gonjang-ganjing sastra, milik Ki Panji Kusmin. Saya yang merasa tidak terlalu mengerti tentang apa yang diributkan kala itu, lebih memilih menikmati buku itu sebagai salah satu sajian kasus yang heboh pada masanya. Dan sekarang, kasus sedemikian heboh tidak lagi terulang. Beberapa cerpen dewasa ini memang mengangkat tema-tema yang cukup sensitif. Dan buku “Bukan Perawan Maria” mencoba berada pada domain yang demikian. Mengorek-ngorek cara kita menghadapi keberagaman dalam beragama. Dan lebih dari itu, cerpen-cerpen dalam buku adalah cara baru mengungkapkan satire–terlepas kesalahan minor yang semoga di cetakan selanjutnya bisa diperbaiki.

Ulasan saya atas buku tersebut ada di Jurnal Ruang. Selamat membaca! []

February 10, 2018

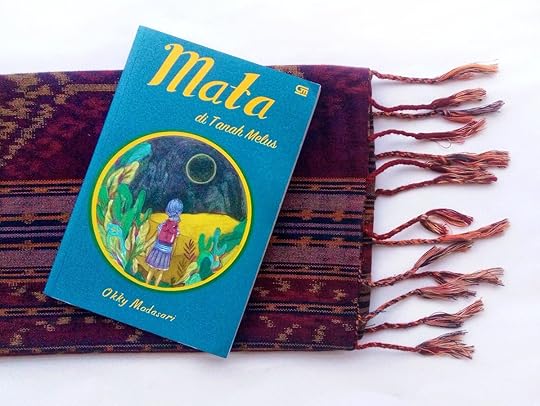

Hadiah Okky untuk Anak-anak

(Koran Tempo, 10-11 Februari 2018)

Karya-karya Okky Madasari, baik cerita pendek maupun novel, selama ini selalu berada di ranah bacaan dewasa. Maka, menjadi suatu lompatan genre ketika Okky memutuskan untuk menulis buku anak.

Saat sampul Mata di Tanah Melus dirilis ke publik dengan label novel anak, rasa penasaran itu semakin memuncak. Apakah novel ini benar-benar bacaan yang pas untuk anak? Atau novel dewasa yang meminjam suara anak-anak, sebagaimana Le Petit Prince karya Antoine de Saint-Exupéry? Di antara keduanya terdapat perbedaan cukup signifikan, baik dari segi bahasa, jalan cerita, maupun misi pembuatan cerita.

Okky bukanlah sastrawan pertama yang menulis buku anak. Sebelumnya, Clara Ng, yang terkenal sebagai penulis novel metropop-sastra, menyusun beberapa judul buku anak. Buku yang benar-benar dapat dibaca untuk anak dengan tokoh anak. Buku Clara Ng, baik dewasa maupun anak-anak, diterima publik dan sukses di dua genre yang berseberangan tersebut.

Sebelum membicarakan isi novel, menarik mengutip pengakuan Okky di akun media sosial miliknya.  “Keinginan saya menulis buku yang bisa dibaca oleh anak-anak sesungguhnya baru hadir beberapa tahun terakhir setelah saya punya anak. Karena anak saya senang dibacakan cerita, karena saya kerap dipaksa mengarang cerita untuknya, karena saya ingin sejak awal anak saya membaca cerita yang ditulis ibunya,” tutur Okky.

“Keinginan saya menulis buku yang bisa dibaca oleh anak-anak sesungguhnya baru hadir beberapa tahun terakhir setelah saya punya anak. Karena anak saya senang dibacakan cerita, karena saya kerap dipaksa mengarang cerita untuknya, karena saya ingin sejak awal anak saya membaca cerita yang ditulis ibunya,” tutur Okky.

Setidaknya ada dua alasan mengapa Mata di Tanah Melus menjadi penting. Pertama, bacaan anak-anak kita sedang lesu. Tidak banyak penulis yang menggeluti literasi anak. Bacaan anak dianggap tidak penting. Sangat berbeda dibanding di Amerika Serikat, yang sangat mengapresiasi bacaan anak dan remaja. Di sana ada penghargaan tahunan Newberry Medal kepada penulis dan buku anak terbaik dari asosiasi perpustakaan.

Kedua, absennya buku anak yang bagus di toko buku kita diduga berhubungan dengan rendahnya minat baca, sehingga kemunculan buku ini potensial menumbuhkan budaya membaca semenjak belia.

Novel ini menawarkan pengalaman petualangan ke dunia ajaib seperti The Chronicles of Narnia karya C.S. Lewis atau Alice’s Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll. Okky menceritakan kisah petualangan Matara di negeri penuh keajaiban bernama Tanah Melus.

Matara dibesarkan di keluarga yang melek literasi. Ibunya adalah penulis dan neneknya penutur dongeng andal. Dongeng ajaib dari Nenek Mar yang dituturkan ketika Matara kecil ialah pengalaman neneknya bertemu dengan makhluk ajaib selama gerhana matahari. Mar belia dibawa makhluk-makhluk ajaib yang membuatnya tertidur selama 40 hari. Matara tak pernah bosan mendengarkan kisah Nenek Mar dengan mulut menganga lebar sembari menanti kelanjutan cerita itu.

Ibu Matara merupakan penulis novel sastra untuk pembaca dewasa yang tidak pas bila dibaca anak-anak. Hingga Matara bertanya, “Kenapa Mama tak juga mengizinkanku untuk membaca cerita-cerita yang ditulisnya? Seperti apa dunia yang disembunyikan Mama dariku?”

Suatu ketika, keluarga Matara dilanda gonjang-ganjing. Mama dan Matara memutuskan melancong ke Tanah Melus, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Timur. Mereka berjalan berdua tanpa Papa.

Dalam petualangan itulah Matara dan Mama bersua dengan banyak keajaiban. Matara bertemu dengan orang-orang Melus, yang digambarkan sebagai kelompok yang memegang kuat adat. Musuh Melus adalah orang-orang Bunag. Di awal pertemuan, Matara dianggap sebagai mata-mata orang Bunag. Kemudian Matara seorang diri bersua dengan keajaiban-keajaiban, misalnya bertemu dengan kerajaan kupu-kupu.

Selain keajaiban, hal berikutnya yang sering muncul di bacaan anak adalah sepotong kisah persahabatan. Atok, anak Melus, menjadi kawan Matara. Atok adalah orang pertama yang yakin bahwa Matara bukan bagian dari Bunag. Atok pulalah yang menjadi kawan petualangan ajaib Matara di Tanah Melus.

Petualangan penuh keajaiban dan kisah persahabatan dalam novel ini sudah pas dibaca anak-anak. Kalau dibandingkan, mungkin kita akan menemukan alur yang sama bila menengok animasi Doraemon ketika dijadikan film. Mereka terjebak di daerah penuh keajaiban dan petualangan dimulai dari sana. Okky menggunakan pola yang sama untuk memancing imajinasi pembacanya.

Namun, bila dicermati, Okky masih belum begitu lentur dalam berkisah kepada anak-anak. Dia masih terbawa gaya bahasa ketika menulis novel sastra. Terlebih karena sudut pandang dalam novel ini adalah Matara, maka bahasanya perlu dijadikan bahasa anak-anak. Satu yang perlu ditandai dari novel Okky ialah pemilihan sudut pandang “aku” menjadi sedikit ganjil. Matara seyogianya ditampilkan dengan kepolosan.

Kisah-kisah ajaib Matara di Tanah Melus akan lebih pas bila disajikan dengan teks-teks yang pendek dan padat. Pemenggalan ini penting karena pesan cerita akan lebih mudah dinikmati bila disajikan dalam pecahan-pecahan kecil.

Terlepas dari catatan tersebut, keberanian Okky harus diacungi jempol. Lepas dari genre biasa dan mencoba menyasar pembaca baru yang tak banyak diperhatikan sastrawan kita.[]

MATA DI TANAH MELUS | Okky Madasari | Gramedia Pustaka Utama

Edisi Januari 2018 | 192 halaman | 9786020381329

February 2, 2018

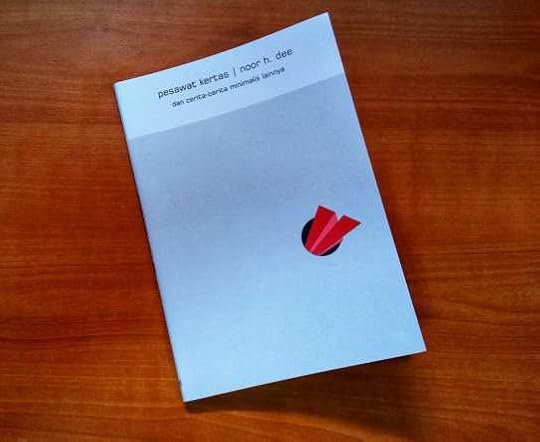

Ibarat Sekerat Cheesecake

(Basabasi, 3 Februari 2018)

Di sudut restoran hotel di dekat Benteng Rotterdam, Makassar, Budi Darma salah satu sastrawan besar kita membincangkan beberapa cerpen dari penulis muda Indonesia di acara Makassar International Writers Festival (MIWF) 2017. Salah satu poin yang berulang kali disampaikan olehnya ialah bahwa penulis tidak berkewajiban memberi informasi dalam cerita karangan secara keseluruhan kepada pembaca. Penulis dan pembaca yang adalah manusia, memiliki sifat bercerita dan suka cerita (baca: homo fabula) dan dengan informasi yang tidak utuh tersebut pembaca dapat menyimpulkan sendiri atau bahkan mengembangkan ceritanya berdasar preferensi masing-masing. Dan usaha ngirit informasi ini juga menjadikan pembaca berada di strata yang sama dengan penulis.

Namun, nyatanya pendapat Budi Darma tersebut tidak seratus persen diimani oleh banyak cerpenis kita. Banyak sekali cerpen yang dijadikan sebagai ajang pamer kemahiran bertutur, hingga berlarat-larat dan terjebak dalam ketidakintiman prosa yang kemudian menihilkan istilah cerita pendek itu sendiri.

Di titik inilah, kemudian muncul istilah minimalis yang dalam sastra Indonesia sendiri masih asing dan baru. Di luar negeri, kita sudah mengenal gaya kepenulisan Raymond Carver, Etgar Keret yang cenderung ringkas dan tidak bertele-tele. Kemudian ada juga Ben Loory yang bisa dikatakan sebagai pembuka cara baru dalam cerita pendek minimalis.

Cerita pendek minimalis bukan sekadar ukuran yang ringkas, sebagaimana fiksi mini yang beberapa tahun lalu sempat santer mencuat. Cerita pendek minimalis mencoba menghapus hal-hal tidak penting dalam prosa sehingga prosa dapat langsung mengikat pembaca lewat konflik. Tidak dijemukan dengan bunga-bunga kata, deskripsi latar, liuk-liuk pemandangan, atau bahkan penulis tidak begitu penting menjelaskan nama, sifat, fisik dari tokoh dalam cerita pendek minimalis.

Buku Pesawat Kertas karangan Noor H Dee ini bisa jadi pembuka cara baru bercerita di Indonesia. Mencoba mengadopsi gaya Ben Loory. Sebuah buku yang menjadi pembuktian persisten penulis untuk terus mencoba gaya baru dalam cerpen.

Fiksi Mini vs Cerita Minimalis

Pada tataran bentuk, Fiksi Mini yang sudah lebih dahulu masyhur di Indonesia tidak jauh berbeda dengan cerita minimalis, gaya menulis cerpen Noor H Dee dalam buku ini. Namun sejatinya keduanya memiliki perbedaan signifikan bila menilik pada musabab keduanya lahir.

Fiksi mini muncul dari komunitas yang mencoba memanfaatkan batasan karakter platform Twitter untuk menulis cerita super ringkas yang sekaligus tuntas. Kemudian dikembangkan oleh Agus Noor dalam beberapa kisah yang lebih panjang namun tetap memilik tonase yang hampir sama. Menjerat dan kemudian menjebak dengan ending kisah yang mengejutkan.

Namun, cerita minimalis tidak sepenuhnya demikian. Cerita minimalis tidak melulu harus berjumlah sedikit secara kata dan kalimat. Cerita minimalis hanya meniadakan bagian-bagian yang tidak penting, bagian yang tidak perlu diketahui oleh pembaca, dan bagian yang sekiranya over-informasi bila ditulis. Secara panjang, cerita minimalis bisa saja sepanjang cerpen kebanyakan dengan tetap mengetengahkan kaidah, hanya pokok cerita yang disampaikan untuk pembaca.

Ibarat makanan, cerita minimalis tidak disibukkan dengan garnis atau hiasan. Kalau dalam seni berbenah, gaya Pesawat Kertas akan mengingatkan kita pada gaya konmari yang diusung Marie Kondo. Benar-benar menyimpan yang dibutuhkan, selebihnya disingkirkan.

Misalkan dalam cerita “Jam Tangan”, kita hanya diberi cerita tentang seorang Gadis yang menerima hadiah dari kekasihnya berupa jam tangan, yang akan menyala meski tidak ada baterai. Jam tangan itu tidak membutuhkan baterai. Selama kamu masih mencintaiku, jam tangan itu tidak akan pernah mati sampai kapan pun. (hal.4)

Namun, nyatanya jarum jam tangannya tidak bergerak sama sekali. Sebuah simpulan dari cerita nowhere-nobody-nofeeling, tanpa latar tempat, tanpa tokoh penuh, dan kejelasan perasaan, kita sudah dapat menyimpulkan dan senyum membayangkan kisah di antara dua orang tanpa identitas tersebut.

Tokoh-tokoh dalam buku ini murni terlepas dari berbagai emblem jamak di fiksi. Noor H Dee hanya menyebut sebagai individu bebas dan kemudian langsung ditempelkan dengan aktivitas cerita. Lelaki itu membuat pesawat kertas untuk anaknya. Atau ketika membuka pintu, lelaki tua itu melihat Maut sedang bertengger di pintu pagar rumahnya. Semua tokoh cerita dalam buku ini dilekatkan pada aktivitas, bukan adjektiva penjelas subjek.

Alur dan kelengkapan sebuah cerita bukan berarti nihil dalam bentuk seperti ini. Kita sudah dapat menemukan konflik bahkan penyelesaian yang ajaib. Misalkan dalam cerpen “Negosiasi”, kita dapat menerka problem gender tersirat lewat sebuah dialog suami istri. Bahwa perempuan digambarkan memiliki jauh lebih banyak daftar permintaan daripada lelaki. Si suami hanya menulis satu keinginan, Aku tidak ingin kamu pergi. (hal.16)

Noor H Dee mencoba bermain-main di zona surealis atau dongeng ajaib di beberapa cerpen. Misalkan di “Kacamata”, “Botol Kaca”, atau “Lelaki Tua dan Maut”. Ranah surealis digambarkan tidak berlebihan dan membuka ruang-ruang penafsiran.

Tersebab bentuk dan informasi yang serba minimalis inilah, justru menjadi kelebihan penulis untuk membuka ruang tafsir lebih luas dan bebas. Dalam cerpen “Langit”, kita akan diajak ke sebuah lanskap surealis di mana seseorang memanjat menuju langit. Dia yakin di langit ada keindahan melebihi bumi. Namun, di tengah ketika dirasa langit begitu susah dijangkau, dia memandang bumi. Mengapa bumi terlihat begitu indah? ujarnya penuh penyesalan. (hal.30)

Pun dalam cerpen “Lelaki Tua dan Maut”, yang memperlihatkan bagaimana orang mempercaya Maut dengan membunuh maut itu sendiri.

Bentuk minimalis, cerita tanpa bunga kata dan kalimat-kalimat mubazir membuat tanda bintang cerdas pada pilihan kebaruan penulisan cerita pendek. Genre baru di Indonesia yang segar. Kita tentu pernah menikmati sepotong cheesecake yang super-lezat. Demikianlah kesan merampungkan buku ini; intim, tidak mubazir, dan adiktif. []

PESAWAT KERTAS | Noor H. Dee | minimapress

79 halaman | Desember, 2017

January 28, 2018

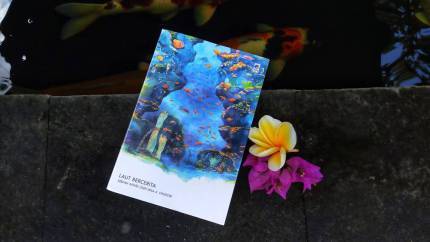

Biru Laut Berkisah dari Dalam Laut

(Koran Sindo, 28 Januari 2018)

Biru Laut mahasiswa Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada. Kemudian terlibat aktivitas mengkritik kebijakan orde baru. Laut bergabung dalam organisasi Winatra, yang berafiliasi dengan Wirasena. Demi menghindari aparat dan selidik mata-mata, Laut beserta kawan-kawannya kemudian menepi di sebuah rumah di Desa Pete, Sayegan, Yogyakarta.

Leila berhasil merekonstruksi bagaimana dunia aktivis di era orde baru. Laut dan kawan-kawan turut dalam aksi Blangguan tahun 1993. Aksi itu sebagai advokasi terhadap para petani yang lahan garapannya digusur demi tempat pelatihan tentara.

Semangat Laut yang tak surut disokong oleh sepotong sajak Rendra, Sajak Seonggok Jagung. Bila tenaga tak lagi kuasa melawan keputusan tentara, maka aksi menanam jagung dan medeklamasikan syair adalah pilihan pamungkas. Aksi tersebut gagal, lantaran informasi bocor. Rombongan itu kemudian memindahkan aksi ke depan Gedung DPRD Jawa Timur. Perlawanan tentara lebih gesit. Mereka diburu. Dan buntutnya Laut dan kawan-kawan digelandang paksa di Terminal Bungurasih, ketika hendak bertolak ke Yogyakarta.

“Peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi militansiku atau kawan-kawan yang lain. Aku hanya bertanya, seandainya kami dicambuk hingga mati pun, apakah akan ada gunanya?” (hal.182)

Hingga kemudian tahun 1996, Winatra dan Wirasena dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Semua aktivitasnya dikebiri dan diburu oleh tentara. Laut dan semua aktivis hidup dalam pelarian. Kabur dari satu tempat ke tempat lain. Sebagaimana sudah kita dapatkan dari buku-buku lain atau bahkan dalam film Istirahatlah Kata-Kata, hambatan utama mereka yang hidup di tengah pengejaran adalah rasa rindu keluarga.

Asmara salah satu kunci bagaimana Laut kemudian terseok-seok fisik maupun psikis. Belum lagi tuntunan menyelesaikan strata sarjana yang digambarkan oleh Leila hanya menyisakan skripsi. Di bagian ini, Leila tidak menempatkan sosok Biru Laut sebagai pahwalan keturunan dewa. Laut dan kawan-kawan tetaplah anak muda dengan segala ketakutan, termasuk perihal pendidikan dan skripsi.

Beberapa hari menjelang sidang tertutup skripsi, Laut ditangkap. Semenjak itu Laut disekap di suatu daerah yang tidak diketahui lengkap dengan berbagai penyiksaan. Salah satu gambaran penyiksaan dalam novel ini misalkan, Laut yang dicambuk dengan pecut listrik. Sakitnya menusuk syaraf. Aku menjerit dan minta dibunuh saja karena, sungguh, sengatan pada syaraf ini tak tertahankan sakitnya. Hal.(111)

Belum lagi teror psikis, mulai dari ruang penyekapan yang serba gelap, tidak bisa mendeteksi pergantian hari, keluar masuk ruangan selalu ditutup dengan kain. Hingga, bagi Laut dan mereka yang disekap tanpa kejelasan gelap adalah bagian dari kehidupan. Dengan terus berharap ada secercah cahaya, meski hanya di ujung lorong.

Dalam penyekapan itu pula, satu demi satu kawan-kawan aktivis semasa di Yogyakarta dikumpulkan. Mereka silih berganti diinterogasi, mulai dari aksi Blangguan, hingga pertanyaan yang sering diulang dijejalkan adalah siapa pemimpin organisasi mereka, siapa yang mendalangi aksi-aksi mereka.

Tidak hanya sudut pandang Laut, Leila berhasil mengoyak dada pembaca dengan menghadirkan sisi luka dari keluarga yang ditinggal. Laut tidak kembali. Padahal beberapa kawan yang sama-sama disekap kembali ke rumah, tentu dengan luka trauma yang tak terperikan. Asmara yang kemudian bergabung dengan komisi pencarian orang hilang terus berusaha mencari keberadaan Laut. Lain lagi luka yang diderita Ayah dan Ibu Laut.

Tradisi makan tengkleng kambing setiap minggu petang menjadi adegan paling sendu dalam novel ini. Ayah Laut yang terus menata piring makan Laut, tak mengizinkan siapa saja menduduki kursi. Juga bagaimana Ayah Laut membersihkan koleksi buku di kamar Laut atau membekap tas ransel. Terlebih ketika Asmara mendengar kabar bahwa ada saksi yang menyaksikan sebuah kapal yacht putih melempar drum-drum besar di sekitar Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Apakah itu berisi mayat Laut?

Bukan luka fisik yang melukai keluarga, melainkan mengetahui bahwa lambat laun harapan itu semakin tipis. Hal ini membuat semua usaha menemukan Laut dan mereka yang hilang seperti menumpahkan garam di lautan.

Suasana sendu dalam tubuh novel ini tidak perlu diperumit dengan berbagai teknik penulisan. Suasana realisme-magis yang dibangun memang tidak menjadi porsi utama. Bila merujuk pada maksud mengapa novel ini ditulis, maka pesan dan luka keluarga yang terus dilindas harapan akan kepulangan para aktivis yang hilang di 1998 menjadi utama.

Ketika Laut Bercerita diluncurkan di Ubud, Warih Wisatsana dan Ayu Weda mewakili suara Laut dan Asmara tampil dengan suara menyanyat. Narasi penuh haru semakin menyayat saja. Kisah Laut ini hadir sebagai suguhan penggerus emosi.

Jerit Laut yang digambarkan tenggelam dalam laut, luka Asmara dan keluarga dalam penantian adalah sepotong gambaran sekaligus harapan agar persoalan HAM di negeri ini gegas dituntaskan. []

LAUT BERCERITA | Leila S Chudori | Penerbit KPG

389 halaman | Oktober 2017| 9786024246945

[image error]