Alessio Brugnoli's Blog, page 168

December 4, 2017

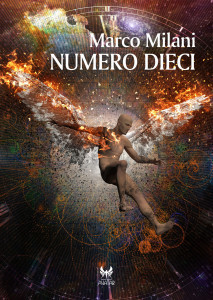

Kipple presenta il finalista Premio Kipple 2017: Numero Dieci, di Marco Milani

Kipple Officina Libraria presenta Numero Dieci, romanzo di Marco Milani finalista al Premio  Kipple 2017. La pubblicazione è edita sia in formato digitale che in cartaceo; la copertina è a cura di BestDesigns.

Kipple 2017. La pubblicazione è edita sia in formato digitale che in cartaceo; la copertina è a cura di BestDesigns.

Tutta la poetica di Milani si dispiega alle porte del sogno, e ci porta lontano su ali leggere ma solide. Siamo ai primordi della razza umana, quando si misurava imberbe con le ineffabili potenze energetiche del cosmo, che ancora impregnano la nostra vita impegnata e materialista: riuscirà il protagonista dell’infinito sogno a tirare le fila della sua stessa coscienza e del suo futuro?

L’autore non ha bisogno di presentazioni: la vittoria del Premio Kipple 2014, la sua militanza e cofondazione del Connettivismo e della rivista NeXT fin dal 2004, parlano per lui.

Sinossi

Marco Milani ci porta nel suo universo zen con la magia del sogno, mostrandoci le sottili connessioni che sfuggono alla nostra vigile…

View original post 715 altre parole

L’Esquilino cade letteralmente a pezzi!

Non è una metafora per sottolineare i numerosi problemi che affliggono il nostro Rione, è la pura realtà di alcune costruzioni che, senza alcuna manutenzione da decenni, stanno dimostrando tutto il peso degli anni e con numerosi crolli su marciapiedi e banchine mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini che devono passare per le strade o i luoghi in cui si trovano. E gli unici interventi che il comune è capace di programmare sono i transennamenti con la pellicola di plastica che dopo pochi giorni e/o qualche pioggia si rompono o si ritirano consentendo il passaggio anche dove sarebbe vietato per ovvi motivi di sicurezza.

Iniziamo dagli autentici orrori di via Giolitti i cui casi più eclatanti sono l’ex cinema Apollo e la pensilina alla stazione dei Laziali con dei crolli avvenuti ormai da circa un anno e mezzo ma mai riparati

Ecco le foto :

Continuiamo con un crollo avvenuto…

View original post 244 altre parole

December 3, 2017

Caviglia, il mistico

[image error]

Può sembrare strano, ma dei tanti italiani che si dedicarono alla scoperta dell’Egitto ai primi dell’Ottocento, Giovanni Battista Caviglia è il meno conosciuto: forse perché la sua vita non è complessa è affascinante come quella di Belzoni e Drovetti o perché non ha lo spessore culturale e accademico di un Ippolito Rosellini.

Caviglia, però, sotto molti aspetti colpisce l’immaginazione perché, nelle sue ricerche in terra faraonica, è l’ultimo figlio di quella cultura massone ed esoterica che costituisce il contraltare, troppo spesso dimenticato, del razionalismo degli illuministi.

Giovanni Battista è genovese: nasce intorno al 1770 e come ogni ligure che si rispetti, si dedica ad andare per mare, navigando nel Mediterraneo in un mercantile di cui diventa capitano. Per anni, a tutto pensa tranne che al Nilo, finché nel 1798, ha un incontro poco piacevole con i pirati barbareschi: Giovanni Battista riesce a sfuggire al loro assalto, ma la sua nave è mal ridotta e urge di riparazioni. Per cui, senza troppo pensare, fa rotta verso Palermo.

Iella vuole che arrivi proprio nel periodo in cui Ferdinando di Borbone, con moglie, corte e amici inglesi al seguito, hanno preso armi e bagagli e spaventati dai giacobini, sono fuggiti nella città panormita. A questo si aggiunge il fatto che l’arsenale borbonico, noto per eseguire i lavori in tempi rapidi e a prezzi bassi, ha appena cambiato destinazione d’uso, diventando una sorta di carcere. Per cui, in mezzo a questo caos, il soggiorno palermitano di Giovanni Battista si allunga a dismisura.

La Balarm dell’epoca, cosa a strana a dirsi, è una delle capitali della massoneria d’Europa: grazie al famigerato Altothas, il maestro di Cagliostro, il rito egizio è diventato la passione della borghesia e della nobiltà locale, tanto da impattare sull’arte e sull’urbanistica.

Penso a Palazzo Butera o all’Orto Botanico, dove Léon Dufourny e Marvuglia hanno realizzato in ambito urbano una sorta di percorso iniziatico; questa strana egittomania, che anticipa il resto d’Europa, riempie la città di sfingi, di falchi e canopi.

In questo crogiolo culturale, Giovanni Battista conosce Francesco Salerno, il figlio di Giuseppe, il membro Real Accademia Medica Palermitana che aveva collaborato con il principe Raimondo di Sangro nella realizzazione dei suoi modelli anatomici. Francesco, che è un cattolico fervente, è anche lui convinto che l’antico Egitto custodisca una sapienza segreta, ma non di tipo esoterico: nell’architettura delle Piramidi e nei geroglifici vi è invece la chiave di volta per comprendere a pieno tutte le verità della Bibbia, dalla Genesi all’Apocalisse… Insomma, è una sorta di precursore siculo del buon Piazzi Smyth.

Per di più, presta a Giovanni Battista una copia de I Geroglifici ed Obelischi Eggizzia di Pietro Bracci, in cui lo scultore romano, autore delle statue di Fontana di Trevi, si dedica a una traduzione, alquanto fantasiosa, dei geroglifici, sempre nell’ottica che questi siano la traccia di una misteriosa e sfuggente sapienza alchemica e religiosa.

Dopo qualche mese, Giovanni Battista riesce a riprendere il mare, ma le chiacchierate con Salerno gli rimangono nel retrocranio: negli anni successivi, ci continua a rimuginare. Per di più gli capitano tra le mani i viaggio in Egitto di Frederic Louis Norden, il tizio che sosteneva di avere visto quattro piramidi, una traduzione dei lavori del buon Athanasius Kircher sulla lingua faraonica.

Opere che rendono il nostro marinaio una sorta di Giacobbo dell’epoca. Così a quasi cinquant’anni, stanco di navigare, decide di verificare dal vivo tutte queste teorie. Ormeggia il mercantile ad Alessandra nel 1817 e comincia a bussare ai vari collezionisti. Drovetti, molto concreto, lo manda al diavolo, ma il buon Salt, abituato a dare lavoro ai fenomeni da baraccone, lo ascolta.

Citando Zatterin

Sfruttando le doti di conversatore, e chiamando in causa chissà quanti santi, convinse l’immancabile Salt e il banchiere Samuel Briggs, angeli custodi anche di Belzoni, a salire a bordo della sua avventura nella sabbia. Prometteva tesori. Soprattutto, li blandiva con la Verità. Due miraggi a cui pochi esseri umani sanno resistere

Così, Giovanni Battista va all’assalto della piramide di Cheope, convinto che all’interno vi siano nascosti chissà quali segreti mistici:esplora la camera di Davison sperando di trovare una stanza segreta, sfiorando per poco la scoperta della camere di scarico, trovate poi nel 1837 da Howard Vyse e John Shae Perring.

Nel 1817, si cala nel cunicolo verticale della Piramide. Dopo che i problemi di respirazione fermano il suo tentativo, tenta di purificare l’aria bruciando lo zolfo, senza risultato. Andando a scavare nel Passaggio Discendente sente odore di zolfo, rendendosi conto come i due passaggi siano collegati. Scopre poi anche la camera ipogea scavata nella roccia, che a quanto pare era rimasta sepolta per secoli, ma nessun segreto mistico.

Però la sua parlantina è tale che Salt, invece di mandarlo al diavolo, gli affibbia l’incarico di dissotterrare la sfinge di Giza, che nel corso dei secoli era stata quasi totalmente coperta dalle sabbie del deserto. Dopo alcuni tentativi poco soddisfacenti, intraprende un scavo su larga scala durato quattro mesi, da marzo a giugno del 1817, impiegando una forza lavoro compresa fra 60 e 100 operai.

Comincia a togliere la sabbia verso la spalla sinistra della Sfinge, preoccupandosi di non far collassare il fossato con tavole di legno, e riusce ad arrivare fino alla base del monumento. Grazie a questo primo scavo, Giovanni Battista scopre come siano state apportate delle modifiche alla superficie del corpo e delle zampe anteriori. Il secondo scavo, invece, porta alla scoperta dei resti della barba spezzata e della testa del cobra reale, decorazione del copricapo, attualmente al British Museum.

Ma il ritrovamento più importante è la stele collocata tra le zampe della Sfinge, che a quel tempo non può ancora essere decifrata. Stele in cui è riportata la narrazione di come Thutmose IV, allora ancora principe, addormentatosi durante una battuta di caccia presso la testa della statua, allora insabbiata fino al collo, fosse apparso in sogno il dio della Sfinge (assimilato al dio solare Ra) che lo avrebbe incaricato di salire al trono quando avesse liberato il corpo della scultura dalle sabbie. Nel testo Harmakis-Khepri-Ra-Atum afferma:

Guardami figlio mio, Tuthmose; sono io tuo padre Harmakis-Khepri-Ra-Atum. Io ti assegnerò la mia regalità sulla terra dei viventi: tu porterai la corona bianca e la corona rossa sul trono di Geb.

Sempre nello spazio tra le zampe sono ritrovati i resti di un tempietto, con piccole statue di leoni di pietra dipinti di rosso, e di un altare di granito con segni di combustione, I successivi scavi di Giovanni Battista gli permettono di scoprire la zona ad est intorno alle zampe anteriori, che recavano delle iscrizioni greche.

Nel 1819, a causa di problemi di salute e insoddisfatto delle scoperte fatte, non ha trovato nulla dei segreti mistici che sognava, Giovanni Battista getta la spugna e decide di tornare a dedicarsi alla navigazione; ma Salt lo richiama, promettendogli di aumentargli la paga.

Così nel 1820, viene spedito a scavare l’antica capitale di Menfi, a 20 Km dal Cairo, dove compie una sensazionale scoperta, il Colosso di Ramses II, un”immensa statua in calcare che si trovava nei pressi del cancello meridionale del tempio di Ptah, vicino al villaggio di Mit Rahina. Malgrado sua priva di piedi misurava ben 10 metri. Giovanni Battista la offre, tramite l’egittologo Ippolito Rosellini, al granduca Leopoldo II di Toscana che la rifiuta per le difficoltà e gli eventuali costi di trasporto. In seguito il pascià dell’Egitto Mehmet Ali la dona al British Museum di Londra, che a sua volta declina l’offerta per le stesse ragioni. E’ quindi costruito sul posto un museo dove ancora oggi si trova.

A cinquant’anni, non è più tempo di scavare: per cui Giovanni Battista si mette a riposo. Nel frattempo, grazie a Rosellini, comincia a interessarsi alla nuove scoperte sui geroglifici: capisce come tutte le ipotesi della sua giovinezza sono infondate, però gli rimane la curiosità di capirne di più, di conoscere come vivessero veramente nell’Antico Egizio.

Così, nel 1835, quando ha ormai 65 anni, gli egittologi britannici Richard William Howard Vyse e John Shae Perring gli propongono un come assistente per i loro scavi a Giza, per le piramidi di Cheope e Micerino, non si tira indietro. Però, a breve, entrano in rotta di collisione. Gli inglesi usano gli esplosivi con entusiasmo, per cercare tesori, mentre Giovanni Battista, al contrario di vent’anni prima, usa metodi meno invasivi, cercando tombe, mummie e papiri, che permettano di avere una visione più ampia della vita dell’epoca.

Nel 1837,Giovanni Battista è licenziato in tronco: se ne va una ragione e si trasferisce a Parigi, per godersi la vecchiaia e morire la domenica 7 settembre 1845, nel Faubourg St. Germain. Alla fine, per non smentirsi, si fa seppellire con una Bibbia.

December 2, 2017

Piene del Tevere nell’antica Roma

Come spesso accade in caso di pioggia, la scorsa settimana Roma è finita a mollo: però, almeno per questa volta, ci siamo risparmiati i piagnistei della Sindaca su monsoni e cambiamento climatico.

Ora, sono io primo a dichiarare come il problema dei tombini otturati sia decennale, ma qui non si vede neppure un piccolo segnale sulla sua prossima risoluzione. Anche perché, in un’ottica di smart city, censendo le aree a maggior danno e utilizzando modelli predittivi robusti, si potrebbe, con un costo assai ridotto, fare partire un progetto di loro manutenzione mirata, capace di minimizzare in tempi rapidi i danni.

Il problema è che la classe politica romana, parlo in generale, la questione non riguarda solo l’attuale giunta, è assai restia all’innovazione tecnologica. Fortuna che l’amministrazione capitolina non ha avuto a che fare con uno dei flagelli che hanno perseguitato Roma sin dai tempi di Romolo e Remo: le piene del Tevere.

E sotto certi aspetti, proprio per avere le idee un pochino più chiare sull’alibi della Raggi del cambiamento climatico, forse è il caso di fare un piccolo excursus storico. Grazie alle fonti storiche, come Tito Livio, e all’archeologia, sappiamo come dalla fondazione di Roma ai tempi di Romolo Augustolo, di piene del Tevere ce ne sono state circa una sessantina, con in media una ogni venti anni.

Le più dannose avvennero nel 54 a.C. quando l’onda di piena arrivò a sommergere anche tutto il Circo Massimo e il Foro Romano e il 27 a.C. proprio nel giorno dell’incoronazione di Tiberio, il che fu interpretato dagli aruspici come un segnale funesto

Per fare un confronto, dal 1200 a oggi, la media è di una grande piena ogni trent’anni.

Un indizio di come il clima fosse differente, rafforzato anche dalla distribuzione stagionale delle piene: nei tempi moderni, i picchi di piovosità vanno da ottobre a febbraio: per cui, tenendo conto della secca estiva, le piene tendono a concentrarsi a fine novembre, fine dicembre e inizio marzo.

Nell’Antichità invece avvenivano soprattutto in primavera inoltrata e in estate: per cui, la distribuzione della piovosità ai tempi di Giulio Cesare non coincidesse con l’attuale. Altra differenza, è nella velocità dell’onda di piena. Ai tempi nostri, per la scarsa pendenza dell’alveo, questa è assai lenta. Ai tempi dei romani invece, tutti i testimoni concordano sulla sua straordinaria velocità. Probabilmente, gli effetto di 2000 anni di erosione del letto fluviale si sono fatti sentire.

Cosa veniva inondato ? Nei secoli, è cambiato ben poco. L’Esquilino, ovviamente, era al sicuro: le zone in cui si poteva finire a bagno con facilità erano quelle del Teatro Marcello, di Trastevere, di via Lata, la nostra via del Corso, di Campo Marzio e di via Flaminia, sino a Ponte Milvio (quest’ultima, ancora a oggi, è sempre a rischio…)

E al di là dei sacrifici a Giove Pluvio, gli antichi romani si erano organizzati meglio della Raggi per gestire i problemi legati all’eccessiva pioggia. Per prima cosa, forse ai tempi di Augusto, avevano costruito a ponte Sisto il loro idrometro, per monitorare le variazioni del Tevere ed eventualmente ordinare l’evacuazione. Ai tempi di Tiberio, avevano messo su una magistratura apposita i curatores alvei Tiberi e riparum, che oltre a tenere pulito il letto del fiume in città, dragandolo con regolarità, dovevano tenere d’occhio i romani le cui case si affacciavano sulla riva, per impedire che prendessero strane iniziative, tipo costruzioni abusive in muratura, capaci di rallentare il ritiro della piena.

Sia Claudio, sia Traiano, nei pressi di Portus costruirono due canali, da aprire in caso di emergenza, per alleggerire l’onda di piena… In più Aureliano, diede ordine a Flavio Arabiano, prefetto dell’annona, di integrare nelle sue mura degli argini, a protezione delle aree più soggette alle inondazioni, realizzando una sorta di antenato dei nostri muraglioni.

Altered Carbon, il sexy teaser trailer della nuova serie TV Sci-Fi di Netflix

Altered Carbon è la nuova (e costosissima) serie TV Sci-Fi di Netflix di cui vi abbiamo già parlato di recente. Ora è comparso su Twitter il primo teaser trailer della serie TV nel quale Psychasec, la società tecnologica che permette alle persone di “saltare” da un corpo all’altro, promette un corpo sexy, irresistibile e affascinante a chiunque. Altered Carbon, che conterrà in tutto 10 episodi, debutterà in una data precisa non ancora specificata nel corso del 2018. Intanto vi proponiamo il primo teaser trailer.

Become a new you with Psychasec. pic.twitter.com/RDJ2lh0ZR1

— Altered Carbon (@AltCarb) November 30, 2017

December 1, 2017

La Madonna della Resistenza

[image error]

Una delle cose che non capisco dei retakers, ma forse è il mio limite, è il loro rapporto schizofrenico con la street art. In dei casi, hanno associato le loro pulizie con interventi artistici, anche gradevoli e ben fatti.

In altri casi, invece, senza neppure porsi troppi problemi e scrupoli, hanno distrutto o tentato di farlo, alcuni capolavori. L’ultimo che ha rischiato di brutto, è stato la Madonna della Resistenza a Ostiense di Ex Voto Fecit

Io non conosco di persona Ex Voto: sospetto che su molte cose potremmo essere in disaccordo, però non smetterei mai di ammirare le sue opere, colte e e malinconiche. Lui gioca con il nostro immaginario, con figure sedimentate, rese banali dall’abitudine e con accostamenti inaspettati, ne recupera la forza eversiva, ponendole, pur nella loro laicità, in una dimensione sacrale ed etica che va oltre ogni religione.

L’essere fragili e temporanee, cosa che accomuna la poster arte alla nostra vita, le rende ancora più poetiche. Il fatto che ciò sfugga alla sensibilità dei retakers, mi lascia basito. Come dice bene Ex Voto, citando I Ching

“Non bisogna danneggiare ciò che è importante per amore dell’insignificante e ciò che è nobile per amore dell’ignobile”.

Ossia bisogna avere il coraggio di capire ciò che rende la vita degna d’essere vissuta, il Bello e il Buono, e anteporlo all’apparente decoro.

Forse, la risposta a questa contraddizione la danno gli stessi retakers. Sul loro sito ufficiale, infatti si legge,

Retake Roma promuove l’arte di strada purchè legale. Promuoviamo accordi per la realizzazione di murales (o graffiti) sia su spazi privati che su spazi pubblici in quanto l’arte è la medicina per il degrado.

e

Sostenere la legittima espressione artistica sotto forma di Street Art incoraggiando artisti di talento a promuovere la propria arte in luoghi pubblici e privati, previa autorizzazione

Il che dimostra, trascurando le battute su come si arrogano e con quali criteri possano definire un artista di talento o sulle follie della burocrazia romana , come abbiano idee molto vaghe su cosa sia l’Arte. Non è medicina contro il degrado, una decorazione per coprire le brutture di un muro.

E’ un pharmakos, per dirla alla greca, un veleno che distrugge tutte le illusioni che abbiamo su noi stessi e sulla vita, una cura per il nostro male di esistere e un palliativo, per illuderci di essere migliori di quanto siamo.

E’ eversione, caos, anarchia: un fuoco che brucia il mondo e un’erbaccia ostinata, che nasce dove meno ci si aspetta… Volerla regolamentare, metterle dei limiti con la carta bollata in triplice copia, rende bene il nostro essere piccoli uomini

November 30, 2017

Splinder

[image error]

Tipic opera con due marchi: Splinder in Italia e Motive negli Usa, vanta 320mila utenti registrati, poco più dei creatori dei diversi blog, 5,2 milioni di visitatori unici mensili e 35 milioni di pagine sfogliate sul web al mese. Ma nonostante questi dati roboanti, Tipic ha chiuso l’ultimo esercizio (ad aprile) con un fatturato di soli 90mila euro e un risultato netto in pareggio. In pratica ogni utente registrato ha finora generato ricavi per 0,28 euro all’anno. Sono poco di più i ricavi medi per blog: 0,40 euro all’anno. Dada ha accettato di pagare Tipic 50 volte il fatturato, è cioè 14 euro per ogni registrato e 20 euro per blog. Google ha comprato YouTube a 23 dollari ad utente.

Azzardo o scommessa vincente? E’ presto per dirlo. Le idee sulla carta non mancano, ma le incognite neppure

E’ un appunto che ho trovato in una vecchia cartella, tratto da un articolo, di cui però non ricordo la fonte. Parlava di Splinder, che, a mio avviso, rappresenta una della tante occasione perdute dell’IT in Italia.

Quando è nato, era una soluzione innovativa, per due aspetti, di cui all’epoca non ce ne rendevamo conto: l’avere integrato due piattaforme differenti, l’instant messaging con il blog e per avere creato una community: idee che erano alla base dei social network.

Solo che, come spesso succede da noi, i nostri genialoidi manager non sono riusciti a sfruttarli a pieno: non hanno trovato un modello di business efficace, non hanno puntato sull’innovazione e non hanno dato, nonostante vi fossero tutte le premesse, un respiro globale all’iniziativa.

Così Splinder, che era una soluzione ibrida, invece di espandersi, è stato cannibalizzato dai social network e dalle piattaforme di blogging che nel frattempo, si erano evolute. Ora, fino a qui ha parlato Brugnoli… Ora lascio al parola ad Alessio, che in fondo, è stato nel 2001 uno dei primi utenti.

Forse perché avevo sedici anni di meno sul groppone ed ero giovane, scemo e caro agli dei, ricordo con tanta piacere l’esperienza: scrivendo boiate su brugnols.splinder.com mi sono fatto le ossa come scrittore, ho ampliato i miei interessi, ho conosciuto tante persone che mi hanno arricchito l’anima.

Ho rimorchiato, fatto amicizia, impelagato in imprese assurde, come provare a fondare avanguardie: senza Splinder ad esempio, non avrei mai conosciuto Sandro Battisti e non mi sarebbe mai venuto in mente di scrivere fantascienza o non avrei mai avvicinato al mondo artistico.

La grande forze e follia di quella community, diciamola tutta, era la capacità di passare dal virtuale al reale. Mi ricordo come, senza alcun problema, decine di sconosciuti, accomunati dal fatto che si leggessero e commentassero i post a vicenda, partissero per cene, gite, viaggi.

Perché, in fondo, tutti noi avevamo l’illusione che le parole contassero veramente qualcosa e potessero cambiare il mondo…

Morto Splinder, per qualche tempo ho smesso di scrivere post, poi, per pubblicizzare il romanzo, ho ricominciato con Il Canto Oscuro… E la differenza, dovuta agli anni, si vede: Brugnols era un diario, un esplodere delle emozioni e delle idee improvvise che mi saltavano in testa.

Il Canto Oscuro è, tranne quando mi arrabbio per l’Esquilino, una raccolta di appunti, di materiali che prima o poi finiranno nei miei racconti o romanzi… Proprio questo rende testimonianza del passaggio tra la gioventù alla maturità…

November 29, 2017

Luce incostante

[image error]

Come dovrebbe essere noto a tutti, ma visto quello che sta accadendo in questi giorni ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, comincio ad avere qualche dubbio sulle competenze scientifiche dell’italiano medio, dei giornalisti che segue e dei politici che vota, la teoria della relatività di zio Albert, si basa su un postulato fondamentale: la velocità della luce nel vuoto è costante, ossia, qualunque sia la velocità di chi effettua la misura, il suo valore è sempre pari a circa 300.000 chilometri al secondo, cosa avrebbe fatto rizzare i capelli a Galileo e Newton, perché, per la fisica classica, ogni corpo che si muove e ogni onda che si propaga, pensiamo al suono, ha una velocità che dipende dallo stato di moto dell’osservatore.

Postulato che neppure fa a botte con le leggi della meccanica quantistica: secondo tale teoria, la luce ha una duplice natura, ondulatoria e corpuscolare. Associata all’onda luminosa vi è infatti un pacchetto discreto di energia, il quanto di luce, il buono e caro fotone; tuttavia, la luce nel vuoto, sia che la si consideri come un’onda, sia che la si consideri come particella, sempre a 300.000 Km costanti nel tempo va.

Però questo postulato, presuppone un’idea di fondo che forse non proprio così scontata: che il vuoto sia effettivamente vuoto e che sia uniforme. Però, dal 2013 in poi, quest’idea è stata rimessa in discussione da alcuni fisici.

Il primo, mi pare, ma potrei sbagliarmi, dovrebbe essere stato Marcel Urban dell’Université du Paris-Sud, il quale è partito da un ragionamento simile a quello che ha portato alla definizione della radiazione di Hawking: di fatto lo spazio vuoto pullula di particelle virtuali, in coppia con le loro antiparticelle, che appaiono e scompaiono quasi immediatamente in un continuo processo di annichilazione tra materia e antimateria. Però, nel frattempo, introducono delle perturbazioni (o fluttuazioni quantistiche) nella posizione e nell’impulso di una particella reale, secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg.

Particelle reali, che possono essere, per esempio i fotoni, i quali, con una certa probabilità, possono interagire con la quantità di carica delle particelle virtuale, mutando la loro velocità, rallentando o accelerando.

Ipotesi analoga, ma con un approccio diverso, è stata formulata da Gerd Leuchs e Luis Sánchez-Soto del Max Planck Institute for the Physics of Light in Erlangen: i due ricercatori partono dall’idea che la propagazione della luce sia caratterizzata dalla relazione con tutto l’insieme delle tipologie di particelle elementari. Gli autori calcolano che ci dovrebbero essere almeno 100 “specie” di particelle che possiedono una carica.

Ma il modello standard delle particelle elementari ne identifica molto meno: l’elettrone, il muone, il tauone, sei tipi di quark, il fotone ed il bosone W. Esiste una grandezza fisica, chiamata impedenza del vuoto, che dipende dalla permittività elettrica del vuoto, cioè dalla capacità di resistere ai campi elettrici, e dalla sua permeabilità magnetica del vuoto, cioè dalla capacità di resistere ai campi magnetici.

Sappiamo che le onde luminose sono costituite sia dai campi elettrici che dai campi magnetici, perciò se modifichiamo la permittività e la permeabilità del vuoto dovute alle particelle virtuali, si potrà misurare una variazione della velocità della luce. In questo modello, l’impedenza del vuoto, che dovrebbe accelerare o rallentare la velocità della luce, dipende dalla densità delle particelle virtuali.

Infine, vi è un approccio, più recente e molto alla Big Bang theory, basato sulle diverse teorie della gravità quantistica, in particolare la LQG, in cui, senza perdersi in spiegazioni contorte, si ipotizza come il vuoto sia “mezzo gravitazionale”. Secondo queste teorie, questo “mezzo gravitazionale” conterrebbe delle disomogeneità – o fluttuazioni – estremamente piccole, dell’ordine della cosiddetta “lunghezza di Planck” pari a 10-33 cm, ovvero 10 miliardi di miliardi di volte più piccola del diametro di un protone. Una sorprendente conseguenza della presenza di queste disomogeneità sarebbe che fotoni di

diversa energia non viaggerebbero più tutti a alla stessa velocità nel vuoto, ma potrebbero avere velocità differenti che dipendono dalla loro energia: maggiore è l’energia del fotone, maggiore sarà l’effetto dovuto alla gravità quantistica.

Ora, tutte queste ipotesi possono essere verificate però per accumulare un ritardo di un millesimo di secondo circa è però necessario che i fotoni viaggino per miliardi di anni. Ciò significa che per poter osservare un effetto di questo tipo, gli astrofisici devono osservare una sorgente molto luminosa, distante da noi almeno qualche miliardo di anni luce e che emetta fotoni ad alta energia.

In questi giorni, un passo in avanti, in questa direzione, è stato compiuto da Maria Grazia Bernardini,dell’Università di Montpellier, in Francia, e associata dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) in collaborazione con la sezione INAF di Milano.

Bernardini ha usato come campione di riferimento per la misura della velocità dei fotoni lampi di raggi gamma (gamma-ray burst, GRB), brevi ma potentissime emissioni di radiazioni elettromagnetiche da sorgenti cosmiche dovute alla fusione di stelle di neutroni.

Dalle analisi effettuate, sottraendo l’effetto intrinseco dovuto al ritardo di emissione, gli autori non hanno potuto né convalidare né escludere le previsioni delle teorie della gravità quantistica, ma stabilire un nuovo limite sull’energia oltre la quale gli effetti di gravità quantistica diventano importanti. Per cui, diventa fondamentale, per verificare il tutto, la nuova generazione di osservatori, come il Cherenkov Telescope Array, un progetto internazionale per l’osservazione da Terra di raggi gamma di altissima energia, e sulla rete di microsatelliti HERMES, un progetto che vede coinvolte diverse sezioni INAF, università italiane e centri di ricerca europei e statunitensi.

Vabbè, nell’ipotesi che questa velocità della luce nel vuoto non sia costante, che cambia ? No, non possiamo costruire il motore a curvatura… Però, per prima cosa, abbiamo una prova della validità della teoria LQC, il che farebbe candidare al Nobel qualche mattacchione de La Sapienza e provocherebbe parecchi coccoloni tra i sostenitori della teoria delle Stringhe. In compenso, avremmo compiuto un grande passo avanti nell’unificare Relatività e Meccanica Quantistica, che come detto altre volte, pur essendo entrambe valide, assieme fanno a botte.

[image error]

Inoltre, dovremmo riscrivere le trasformazioni di Lorenz, con i relativi impatti sulla Relatività e sulle equazioni di Maxwell; però, dato che entrambe continuano a funzionare bene, non mi aspetto impatti drammatici. Da scrittore, posso ipotizzare come la p(c) intesa come la probabilità che un fotone abbia una certa velocità c nel vuoto sia una gaussiana, con un valore medio pari a 300.000 chilometri al secondo e una varianza molto stretta, il che renderebbe le formule attuali delle ottime approssimazioni, utilizzabili nel concreto

Però, dal punto della narrazione fantascientifica si aprono scenari interessanti: dalla questione del “sapore” dei neutrini, dato che se si considera la loro energia costante e varia la velocità della luce nel vuoto, ciò impatterebbe sulla loro massa all’idea che l’eventuale fondo (rumore) cosmico di onde gravitazionali non possa dipendere solo dal Big Bang o dagli impatti relativistici di tale variazione sulla massa di buchi neri o di stelle a neutroni.

Oppure, ipotizzare civiltà aliene che abbiano utilizzato questo meccanismo per realizzare immensi computer quantistici ad alta energia,tanto computazionalmente potenti, quanto instabili..

November 28, 2017

Altered Carbon: arriva la nuova serie Cyberpunk di Netflix tratta dall’omonimo romanzo

Altered Carbon è destinato probabilmente a essere la più costosa serie Tv prodotta finora da Netflix, con un costo di produzione che si aggirerà sui 6-7 milioni di dollari a puntata. La serie Netflix di dieci puntate sarà basata sul romanzo dello scrittore e sceneggiatore inglese Richard K. Morgan e racconta un mondo dove la coscienza può essere trasferita da un corpo all’altro, rendendo l’immortalità una realtà possibile. Altered Carbon avrà dei toni decisamente cyberpunk che ricorderanno un po’ anche le atmosfere di Blade Runner. Lo show arriverà sui nostri schermi nel 2018.

Dialettiche

[image error]

Tanti amici mi stanno chiedendo un parere sulla vicenda Tuba Bazar: premesso che non sono la persona più indicata a esprimermi, perché non conosco a fondo la vicenda. Inoltre, non mi vergogno a dirlo, nonostante sia un retakers della prima ora, ho sempre più dubbi sul retroterra ideologico che anima alcuni volontari.

No accetto ad esempio, il concetto che il degrado non sia solo un fatto estetico, ma strutturale, che si combatte non solo pulendo per terra una volta ogni tanto, solo per mettersi la coscienza a posto, ma costringendo quel servizio pubblico a lavorare meglio e impegnandosi affinché cambi il modello di sviluppo cittadino, basato su logiche ottocentesche e che, per interesse o ignoranza, ha paura di confrontarsi con le sfide delle nuove tecnologie.

Perché sospetto che l’ideologia del decoro sia una sorta di oppio dei popoli, capace di deviare l’attenzione dai problemi strutturali della città, per concentrali si minuzie del tipo, cito un caso su cui mi è caduto l’occhio questi giorni:

“Quanto sono cattive le femministe che hanno osato attaccare nei portici di Piazza Vittorio, che noi condomini stiamo facendo crollare, un manifesto contro la discriminazione omosessuale”.

E soprattutto, perché non riesco a digerire il continuo, ossessivo slogan, che sa tanto di attacco di classe: il degrado è colpa dei poveri. Slogan che equipara un senzatetto, una persona con problemi, testimonianza del fallimento del nostro modello di welfare, in un cumulo di rifiuti.

Per cui non sono obiettivo. Tra l’altro non conosco neppure le condizioni reali della serranda oggetto del contendere, magari faceva assai schifo. Però, essendo una proprietà privata e avendo chiesto le proprietarie del locale, per le loro visione del mondo, su cui si può essere o non essere d’accordo, chiesto per lettera di non metterci mano, beh, la loro volontà doveva essere rispettata: l’essersene fregati è per lo meno una mancanza di educazione e di rispetto.

E detto fra noi, in una situazione analoga, il sottoscritto sarebbe stato assai meno contenuto ed educato, come reazione delle signore del Tuba Bazar. Poi, se fosse vero, ma a me sinceramente non mi pare, però giudico dalle foto, non dall’esperienza concreta, che sulla serranda del Tuba fosse stata presente un’installazione artistica, sia le proprietarie, sia l’autore dell’opera hanno tutto il diritto, per la stessa legge citata nell’annosa battaglia per il murale del Mercato Esquilino, di denunciare i retakers, che qualche volta hanno le idee assai vaghe sulla street art.

La ciliegina sulla torta, però, si è avuta con l’intervento di Roma Fa Schifo, con il suo invito al linciaggio mediatico… Azione che è stata un boomerang, perché ha procurato tanta pubblicità gratuita al Tuna Bazar, che però conferma un lato preoccupante di tale blog e di chi lo gestisce: il volere imporre un pensiero unico, in cui si demonizzano gli eretici e i dissenzienti.

Perché Roma fa Schifo, come tanti in Italia, dietro un apparente moralismo, ha costruito un business sull’ignoranza, sulle paure e sui sentimenti peggiori dei romani: per alimentarli, deve sempre buttare benzina sul fuoco, creare il caso, fare nascere dal nulla il nemico da combattere, a volte immaginario.

Il successo della loro demagogia rappresenta la misura della nostra decadenza.

Alessio Brugnoli's Blog