Alessio Brugnoli's Blog, page 139

August 24, 2018

Hier. Epist. 6, 127 – “terribilis de Occidente rumor adfertur” (24 agosto 410)

Dum haec aguntur in Iebus, terribilis de Occidente rumor adfertur, obsideri Romam, et auro salutem ciuium redimi, spoliatosque rursum circumdari, ut post substantiam, uitam quoque amitterent. haeret uox, et singultus intercipiunt uerba dictantis. capitur Urbs, quae totum cepit orbem; immo fame perit antequam gladio, et uix pauci qui caperentur, inventi sunt. ad nefandos cibos erupit esurientium rabies, et sua inuicem membra laniarunt, dum mater non parcit lactanti infantiae, et recipit utero, quem paulo ante effuderat. nocte Moab capta est, nocte cecidit murus eius (Is. 15, 1). Deus, uenerunt gentes in hereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum. posuerunt Hierusalem in pomorum custodiam; posuerunt cadauera seruorum tuorum escas uolatilibus caeli, carnes sanctorum tuorum bestiis terrae; effuderunt sanguinem ipsorum sicut aquam in circuitu Hierusalem, et non erat qui sepeliret (Psalm. 79, 1-3).

Quis cladem illius noctis, quis funera fando

Explicet, aut possit lacrimis aequare dolorem?

Urbs…

View original post 395 altre parole

Angkor (Parte IV)

[image error]

Alla morte di Suryavarman II seguì un periodo tormentato, che sembra essere uscito da un libro di Martin. Al re guerriero, infatti, succedette Dharanindravarman II, i cui legami di parentela con il predecessore sono assai poco chiari: Dharanindravarman, però, fin da subito dovette fronteggiare il problema legato ai raid dei vicini Cham. Per sua fortuna, ebbe l’aiuto del figlio Jayavarman, abile generale, che però cadde prigioniero in un’imboscata del nemico: così trascorse una ventina d’anni prigioniero in Vijaya, dove si convertì al buddismo, fungendo da maggiordomo per il re cham Jaya Indravarman IV.

Alla morte del padre, divenuto re suo cugino, Yasovarman II, fu liberato, nella speranza di utilizzarlo come pedina negli complessi intrighi della corte Khmer, ma Jayavarman, invece di tornare ad Angkor e dedicarsi alla locale tradizione di congiure e assassini, si trasferì in un tempio buddista, forse nei pressi di Indrapura, dove prese i voti come monaco.Cosa per nulla gradita a Jaya Indravarman IV che alla notizia di un colpo di stato militare contro Yasovarman II, capeggiato dal generale Tribhuvanadityavarman, fece prendere manu militari Jayavarman dal monastero, per spedirlo a pedate ad Angkor, nella speranza che fomentasse la guerra civile.

Speranza invana: Jayavarman giurò fedeltà al nuovo imperatore Khmer e si dedico all’ascesi e alla predicazione del verbo dell’Illuminato. Per cui, visto che non l’intrigo non si otteneva nulla, i Cham decisero di utilizzare un approccio, come dire, più diretto.Nel 1177 con una mossa a sorpresa risalirono con un potente esercito il Mekong fino al Tonlé Sap e saccheggiarono la capitale Yasodharapura, nell’odierno sito di Angkor. Tribhuvanadityavarman fu ucciso e l’invasione si ripeté l’anno seguente.

Nel frattempo, rispettando sempre la tradizione locale, i diversi capi e capetti Khmer cominciarono a litigare tra loro. Dinanzi questo caos Jayavarman depose la tonaca e preso un nodoso bastone, più con le cattive che con le buone riuscì a farsi riconoscere come imperatore. I Cham presero sul serio l’iniziativa di un sessantenne ex monaco buddista e mal gliene incolse: Jayavarman nel 1181 riconquistò la capitale e da quel momento guidò la controffensiva: nel 1191 conquistò Vijaya, la capitale Champa, trasciando in catene il re Cham, il soloto Jaya Indravarman IV e divise il paese in due, mettendo a capo di una parte un suo cognato e dell’altra un principe Cham che aveva combattuto come suo generale.

[image error]

Negli anni successivi, conquistò Laos meridionale e di parte della penisola malese e della Birmania. In parallelo, si dedicò, da buon imperatore Khmer, all’edilizia. Il suo primo edificio fu il Ta Prohm, in origine chiamato Rajavihara (tempio reale) che oltre a fungere da monastero buddista Mahayana e come università, doveva testimoniare concretamente la sua legittimità nell’ascendere al trono. Per cui fece costruire un tipico tempio Khmer, con cinque recinzioni rettangolari intorno al santuario centrale, la cui decorazione però celebrava la famiglia reale. La figura nella struttura principale (di

Prajnaparamita, personificazione della saggezza, fu realizzata nel 1186) fu modellata sull’immagine di sua madre, mentre i due templi satellite nella terza recinzione erano dedicati al suo guru (quello a nord) e al suo fratello maggiore (quello a sud).

[image error]

Poi, da buon buddista, si dedicò anche alla cura degli infermi distribuì sul territorio 121 edifici per il ristoro dei viaggiatori, le Dharmasala (“Case del Fuoco”) e 107 ospedali, nel chiaro intento di migliorare le condizioni di vita della popolazione.

Il primo di questi fu costruito proprio a Angkor, il Neak Pean, dal nome del leggendario serpente Nāga situato alla base del tempio. Secondo alcuni studiosi il complesso è stato costruito per ricordare l’Anavatapta, un lago di cui molte leggende parlano e che dovrebbe trovarsi sull’Himalaya, in principio la costruzione era dedicata principalmente a luogo di culto per i malati, infatti si riteneva che le acque del posto avessero dei poteri curativi basati sul fatto che quel luogo era stato edificato come punto di incontro dei quattro elementi (terra, aria, fuoco e acqua).

[image error]

Infine, ispirato dalle usanze governative dei Cham, si rese come centralizzare l’amministrazione fosse sia un ottimo modo per razionalizzarla, sia per tenere sotto controllo le strane iniziative dei funzionari e della nobiltà khmer. Per cui, fece costruire la sua Versailles, il Preah Khan, in origine Nagara Jayasri “Città Santa della Vittoria”, eretto sul sito occupato in precedenza dal palazzo reale di Yasovarman II e Tribhuvanadityavarma.Che Preah Khan sia stata residenza reale è testimoniato anche dagli ingressi che scavalcano il fossato che circonda il recinto esterno, ornati da due file contrapposte di statue gigantesche che tirano un enorme Nāga, presenti anche in Angkor Thom, Banteay Chhmar e Preah Khan di Kompong Svay, ma non in templi ordinari di dimensioni comparabili dello stesso periodo quali Ta Prohm

La stele di fondazione del complesso, scoperta il 13 novembre 1939 da Maurice Glaize (sovrintendente di Angkor tra il 1937 e il 1945) ha fornito molte informazioni sulla sua consacrazione, la sua storia e su come veniva amministrato: l’immagine principale riporta il Bodhisattva Avalokiteśvara nelle sembianze del padre del re, Dharanindravarman II, e la dedica dell’edificio, datata 1191 (la madre era stata commemorata allo stesso modo nel Ta Prohm 5 anni prima e le prime 18 stanze del testo della stele sono quasi identiche a quelle corrispondenti della stele del Ta Prohm).

Secondo un’iscrizione, nel Preah Khan vi erano occupate 97.840 persone tra funzionari e servitori, inclusi 1000 danzatori e 1000 insegnanti: dato che molti di loro non erano buddisti, nel complesso Jayavarman, nonostante la sua fede religiosa, realizzò anche templi induisti; di fatto nell’edificio vi sono sono altari dedicati a oltre 400 divinità, ognuno dei quali veniva provvisto di cibo, vestiario, profumi e perfino zanzariere.

Il complesso occupa un’area di approssimativamente 56 ettari, racchiusa da un muro esterno in laterite (quarto recinto) alto in media circa 3,5 metri, che misura 700 per 880 metri circondato da un fossato largo 40 metri. Al suo lato esterno, come accennato si appoggiano garuḍa, gli uomini uccello della mitologia induista e buddista, alti quanto il muro che stringono la coda di un nāga in ciascuna mano, levata in alto, mentre ne schiacciano il corpo con le zampe. Le statue distano 50 metri l’una dall’altra, in totale sono 72. quelle ai quattro angoli sono ancora più grandi, fino a 5 metri di altezza.

Poco ad est dell’ingresso orientale del Preah Khan si trova un approdo terrazzato, ornato da leoni guardiani e naga come quello sul Srah Srang, che dà sul baray Jayatataka, attualmente prosciugato, che misurava 3,5 per 0.9 km. L’approdo rendeva possibile uno spettacolare accesso in barca al tempio di Neak Pean, costruito su un’isola artificiale al centro del baray.

Il Preah Khan, in analogia ai templi, per equiparare Jayavarman a un Bodhisattva, è orientato da est ad ovest. A est si trova l’ingresso principale, ma vi è un ingresso per ciascuno dei Punti cardinali (attualmente l’ingresso da cui si entra in visita al tempio è solitamente quello ovest). Ogni ingresso, costituito da un gopura, è preceduto da un ponte lastricato che valica il fossato, con le decorazioni descritte nel paragrafo precedente (in realtà i ponti degli ingressi est e ovest erano vere e proprie dighe).

Tra l’approdo e il ponte orientale vi sono circa 200 metri; la strada lastricata è in parte delimitata ai lati da due file di colonnine di sezione quadrata che raffigurano una creatura dal torso umano, le gambe di garuḍa e una testa leonina, sormontate da nicchie che contenevano immagini di Buddha, distrutte nel successivo periodo di ritorno all’Induismo.Il gopura dell’ingresso orientale è il più sontuoso. Vi fu rinvenuto uno dei capolavori dell’arte plastica Khmer: la statua inginocchiata del Bodhisattva femminile Prajnaparamita, ora esposta al Museo Guimet a Parigi, in copia al Museo Nazionale di Phnom Penh

A circa metà della strada che porta al terzo recinto (che non si trova al centro dell’area circoscritta dal recinto esterno, ma alquanto spostato a ovest), sul lato nord, vi è una Dharmasala (“Casa del Fuoco”) simile a quella del Ta Prohm. Lo spazio compreso tra il quarto e il terzo recinto, attualmente occupato dalla foresta, era in origine occupato dalle abitazioni della città vera e propria, costruita con materiali deperibili come il legno.

Il muro in laterite del terzo recinto misura 215 per 165 metri. Su ciascuno dei quattro lati si apre un gopura, quello orientale è il maggiore e più elaborato: è composto da 3 torri e 2 padiglioni alle estremità, il tutto connesso da una galleria, per una estensione in ampiezza di circa 100 metri.Dal lato opposto del terzo recinto, il gopura occidentale esibisce sul frontone a ovest un bassorilievo che raffigura probabilmente la battaglia di Lanka, dal Rāmāyaṇa, su quello a est una partita di un gioco simile agli scacchi giocata su una barca (raffigurazioni simili si trovano nell’Angkor Wat).Il lato esterno è sorvegliato da due dvarapalas, attualmente senza testa.

Proseguendo dal gopura orientale lungo l’asse principale, si incontra subito un largo edificio, contenente quattro cortili, separati dai 24 pilastri che circondano ciascun cortile a formare una galleria. È chiamato Sala delle Danzatrici, per i fregi delle apsaras danzanti che lo ornano. A nord della Sala delle Danzatrici vi è un edificio a due piani, circondati da fitte colonne. Non ci sono altri esempi di edifici simili in Angkor, sebbene vi siano tracce di edifici simili in Ta Prohm e Banteay Kdei. Freeman e Jacques ipotizzano possa essersi trattato di un granaio[ Il resto dello spazio tra il terzo e il secondo recinto è occupato da piscine (attualmente asciutte), in ciascuno dei quattro angoli, e da templi induisti satelliti a nord, sud e ovest. Il tempio settentrionale è dedicato a Shiva. Il suo frontone occidentale riporta Vishnu reclinato, quello orientale una raffigurazione della Trinità indù: Vishnu, Shiva e Brahmā. Il tempio occidentale, dedicato a Vishnu, riporta sul frontone dell’apertura a ovest Krishna che scala il monte Govardhana. Presso l’entrata orientale vi è invece un lungo piedistallo con tre statue (secondo un’iscrizione sulla porta si tratta di Rāma, Lakshmana e Sītā). Il tempio meridionale è dedicato a re e regine del passato ma l’accesso è bloccato.

Tra la Sala delle Danzatrici e il muro del secondo recinto vi è un cortile con due biblioteche. Vi si proietta il gopura orientale che costituisce l’ingresso al secondo recinto. Si tratta di uno dei pochi gopura angkoriani con importanti decorazioni interne, con garuḍas scolpiti agli angoli del cornicione. Le immagini del Buddha presenti sulle colonne furono modificate in eremiti durante il regno di Jayavarman VIII.

Tra il muro del secondo recinto (misurante 85 per 76 metri) e quello del primo (di 62 per 55 metri) sul lato orientale vi sono una serie di opere posteriori che impediscono l’accesso e nascondono alcune delle decorazioni originali. Secondo e primo recinto hanno nel lato interno una galleria con colonne, come nel Bayon. In un vestibolo del gopura orientale più interno si trovava la già citata stele di fondazione, delle stesse dimensioni di quella del Ta Prohm, 2 metri di altezza e circa 0,60 in larghezza[

Da qui è possibile una vista d’infilata attraverso l’asse est-ovest del recinto interno. Esso venne pressoché intasato con la costruzione di edifici posteriori, attualmente in condizioni non troppo buone. È suddiviso in quattro parti da una galleria a forma di croce. Nelle mura della galleria e dell’interno del santuario centrale sono visibili numerosissimi fori, che un tempo servivano al fissaggio delle grandi placche in bronzo che in origine li ricoprivano (per decorare l’intero tempio ne furono usate 1500 tonnellate). Al centro del tempio si trova uno stupa probabilmente del XVI secolo, al posto della statua originaria del Buddha Avalokiteśvara con le fattezze del padre di Jayavarman VII, distrutta da Jayavarman VIII.

August 23, 2018

Dall’India alla Grecia (Parte V)

[image error]

Una delle più complesse e affascinanti figure della storia è Aśoka Maurya il Grande, il quale, cosa spesso dimenticata dai nazionalisti indiani e dai film di Bolliwood, è stato un ponte di tra diverse culture.

Come raccontato per Megastene, nel 303 a.C. infatti Seleuco I aveva condotto una alleanza matrimoniale con Chandragupta Maurya, suo nonno, così raccontata dal buon Arriano

Egli (Seleuco) attraversò l’Indo e condusse guerra contro Sandrocotto (Chandragupta), re degli indiani, che abitavano le sponde del fiume, finché non giunsero ad un accordo gli uni con gli altri, e stipularono una relazione matrimoniale

In pratica a Bindusara, figlio di Chandragupta, fu appioppata una delle tante figlie di Seleuco, che la tradizione indiana chiama Dharma, che in passato veniva considerato una sorta di gioco di parole, per celebrare l’imperatore indiano, figlio della Giustizia, ma che potrebbe benissimo essere la traduzione del nome Dike, citata in un paio di iscrizioni celebrative della famiglia del diadoco.

Bindusara Maurya e Dharma/Dike ebbero due figli: Aśoka e il fratello Vitthaśoka, i quali, essendo la figlia di Seleuco l’ultima in ordine di rango delle moglie reali, avevano ben pochi diritti sul trono. Tuttavia, Dharma/Dike cercò in ogni modo di dare loro un’educazione da monarca ellenistico.

Si narra che un giorno Bindusara chiese al re greco di Siria, Antioco, di inviargli dei fichi secchi, del vino dolce e un sofista. Il re rispose che avrebbe mandato il vino e i fichi, ma che le leggi greche non permettevano di fare commercio di filosofi!

Aneddoto che probabilmente ricorda il tentativo della corte di Maurya di farsi spedire qualche precettore di lingua e cultura greca: tentativo che in qualche modo andò a buon fine, come dimostrano le prime vicende in cui fu coinvolto Aśoka.

Il trattato da Seleuco e Chandragupta, che metteva ordine nel confine tra i loro domini, aveva posto in una sorta di limbo le colonie greche e macedoni fondata da Alessandro in India. I loro abitanti ne avevano approfittato senza ritegno, dedicandosi all’evasione fiscale e al contrabbando.

Chandragupta, nel timore che il mettere bocca nella questione potesse fornire un casus belli per i seleucidi, aveva chiuso entrambi gli occhi sulla vicenda, ma Bindusara, resosi conto che ad Antiochia e a Seleucia tutto pensavano, tranne che alle colonie sull’Indo, decise di imporre un minimo di ordine agli abitanti di Takasoma e d’intorni.

Mal gliene incolse, perché le truppe Maurya furono assai malmenate dai veterani di Alessandro. Ora, sia perché parte della corte poco sopportava il mezzo greco, sia perché poteva essere l’unico a comprendere la mentalità di quegli sciroccati, Aśoka fu spedito a mettere ordine, in quella caotica area.

Ora, parlando greco e usano il bastone e la carota, per Aśoka fu facile raggiungere un compromesso con i riottosi sudditi: in pratica, in cambio dell’impegno del governo Maurya di rispettare la loro identità culturale e di un regime fiscale agevolato, i coloni greco macedoni avrebbero rispettato le regole sul commercio e pagato con regolarità le tasse.

Il compromesso, però, non fu molto gradito alla corte di Bindusara e si cominciò a sospettare che il principe mezzo greco volesse, come succedeva regolarmente dall’altra parte dell’Indo, in territorio seleucide, ribellarsi all’autorità centrale e mettere su un proprio regno secessionista: così Aśoka fu spedito in esilio.

Da quel momento in poi, le fonti buddiste, assai tarde, sono contraddittorie: a quanto pare, Aśoka trascorse due anni in esilio, nella regione di Kalinga, dove sposò una donna di nome Kaurwaki, sembra appartenente a una famiglia di pescatori; fu richiamato dal padre quando si rivoltò la città di Ujjain, contro la quale si batté riportandone delle ferite. Fu curato da dei monaci buddhisti e da una donna di nome Devi, appartenente a una famiglia di mercanti, che sposò (aveva forse già sposato anche Asandhimitra, che però non lasciò mai Pataliputra).

E’ molto probabile che tutti questi matrimoni siano frutto della fantasia e della polemica buddista contro l’organizzione castale indiana: è certo però che quando Bindusara fu prossiimo alla morte, un gruppo di ministri, contrari all’erede designato Susima, convinse Aśoka a organizzare un colpo di stato.

Aśoka, da buon discendente di un nobile macedone, non se lo fece ripetere due volte e organizzò una sorta di marcia su Pataliputra: da degno nipote di Seleuco, mantenendo alta la tradizione famigliare, fece strade di parenti.

Poi, impose un fu aggressivo e brutale e questo periodo lo vide impegnato in innumerevoli battaglie sulle frontiere, grazie alle quali in otto anni annesse al suo impero la gran parte del subcontinente indiano.

Nel 264 a.C. invase la repubblica feudale del Kalinga, di religione gianista, con la scusa di un fratellastro sfuggito alla mattanza, che il governo locale non voleva consegnargli.

In realtà il piccolo stato di Kalinga era infatti una terra ricca e fertile e dai suoi porti passavano tutti i traffici tra Sri Lanka, Birmania e Malaysia, nei cui territori sorgevano sue colonie e l’impero Maurya aveva più volte tentato la sua conquista, con risultati disastrosi.

Aśoka, resosi conto della scarsa produttività delle truppe Maurya, le integrò con un numeroso contingente macedone, schierando 60000 fanti, 1000 cavalieri e 700 elefanti da guerra, e condusse la campagna con una ferocia mai vista prima in India.

Lo stesso Aśoka, in uno dei suoi editti così racconta

Re Priyadarsi, conquistato il Kalinga otto anni dopo la sua incoronazione. Centocinquanta mila sono stati deportati, centomila sono stati uccisi, e molti altri sono morti (per altre cause)

Secondo le leggende buddhiste, il giorno seguente la vittoria il giovane imperatore, camminando tra i cadaveri, sentì il peso delle sue colpe e anche dopo essere tornato a Pataliputra non riuscì più a dormire, perseguitato dalle memorie del conflitto; a questo si aggiunse che la regina Devi, inorridita dal conflitto, aveva lasciato il palazzo con i suoi due figli, Mahindra e Sanghamitra, che in seguito diventeranno monaci e porteranno il Buddhismo in Sri Lanka.

Probabilmente, il rimorso avrà anche avuto la sua parte, ma Aśoka si rese conto come, se la spada era un ottimo strumento per conquistare il trono, di certo non era il più efficace per mantenerlo.

Per questo, serviva la Legge: ma a differenza dei suoi cugini greci, il basarla sulla Ragione Naturale, non sarebbe stato comprensibile ai suoi sudditi. Per cui Aśoka scelse la strada della religione, in particolare, quella Buddismo, che non divenne religione di stato, ma la base di un sistema etico politico centrato sul principio che

Le nobili azioni del Dharma e la pratica del Dharma consistono nel far crescere la gentilezza, la generosità, la sincerità, la purezza, la dolcezza e la bontà tra le persone.

Tra l’altro, anche per evitare diatribe tra le diverse religioni del suo impero, che ne avrebbero aumentato le spinte centrifughe, lungi dall’essere settario, Aśoka, sulla base di una credenza che tutte le religioni condividevano un’essenza comune, positiva, ne incoraggiò la tolleranza.

Scrisse infatti

Tutte le religioni dovrebbero risiedere ovunque, perché tutte desiderano l’autocontrollo e la purezza di cuore

e

Il contatto (tra le religioni) è buono. Si dovrebbero ascoltare e rispettare le dottrine professate da altri. Il Prediletto degli Dei, Re Piyadasi, desidera che tutti siamo ben istruiti nelle buone dottrine di altre religioni. Sua Maestà il re santo e grazioso rispetta tutte le confessioni religiose, ma desidera che gli adepti di ciascuna di esse si astengano dal denigrarsi a vicenda. Tutte le confessioni religiose vanno rispettate per una ragione o per l’altra. Chi disprezza l’altrui credo, abbassa il proprio credendo d’esaltarlo

Tutti questi principi, in un sorta di azione di propaganda ispirata dall’esperienza achemenide ed ellenistica, furono diffusi in tutto l’impero con i cosiddetti editti, in cui Aśoka, adotta la titolatura regale seleucide.

Il Buddismo poi, oltre che una base ideologica del suo governo, fu anche un utile strumento di politica interna ed estera. Di fatto permise di integrare alla meno peggio i suoi sudditi macedoni: sono stati trovati due editti in Afghanistan con iscrizioni greche, uno di questi essendo un editto bilingue in greco e in aramaico che così affermano

Dieci anni (di regno) essendosi compiuti, re

Piodasses [uno dei titoli seleucidi adattati: Piyadassi o Priyadarsi, “Colui che è il prediletto degli Dei e che guardatutti con affetto”] fece conoscere (la dottrina della)

Pietà (greco: Εὐσέβεια, Eysébeia) agli uomini; e da questo momento egli ha reso

gli uomini più pii, e tutto prospera da un capo all’altro

del mondo interno. E il re si astiene (dall’uccidere)

gli esseri viventi, e gli altri uomini e coloro che (sono)

cacciatori e pescatori del re hanno desistito

dal cacciare. E se alcuni (erano) intemperati,

hanno cessato dalla loro intemperanza come era in loro potere; e obbedienti al loro padre e alla loro madre e agli anziani, in opposizione al passato anche in futuro,

agendo così in ogni occasione, essi vivranno meglio

e più felicemente.

Testo che, oltre a un’indicazione sulla parziale conversione delle comunità greche e macedoni, da un’indicazione come, rispetto a qualche anno prima, la situazione nella zona fosse assai più tranquilla.Anche perché il termine specifico, Eysébeia, da cui deriva il nome Eusebio, usato da Aśoka, indicava qualcosa di diverso dal Dharma: l’adempimento agli atti di venerazione agli Dèi, mostrando il proprio rispetto agli anziani, ai maestri, ai governanti e alla legge statale…

Inoltre, con la scusa delle spedizioni missionarie, permise ad Aśoka di allacciare rapporti diplomatici con tutti di diadochi, realizzando il sogno di Poro, di rendere l’India una parte integrante dell’ecumene ellenistica.

Sempre in un suo editto, Aśoka

Ora è la conquista da parte del Dhamma che il Prediletto degli Dei considera la migliore conquista. E la [conquista da parte del Dhamma] è stata vinta qui, sulle frontiere, perfino a seicento yojanas di distanza, dove governa il re greco Antioco, oltre là dove governano i quattro re chiamati Tolomeo, Antigono, Maga e Alessandro

La distanza di 600 yojanas corrisponde alla distanza tra il centro dell’India e la Grecia, grosso modo 4.000 miglia e i re ellenistici citati sono di fatto:

Antico II Teo di Siria, suo cugino

Tolomeo II Filadelfo d’Egitto

Antigono II Gonata di Macedonia

Maga di Cirene, sulla costa libica

Alessandro II d’Epiro, figlio del più noto Pirro

Aśoka, al contempo, in molte cose svolse il ruolo di ponte tra la Grecia e l’India: ad esempio i suoi pilastri, le colonne monumentali che fungevano da supporto ai suoi editti e che sorreggevano statue, sono un adattamento di una specifica tipologia di donari ellenici.

Lo stesso vale per la decorazione dei loro abachi, con caprifogli e palmette. Gli stessi stupa, in cui venivano conservate le reliquie del Buddha, derivano direttamente dai tumuli regali macedoni, come le tombe di Verghina e di Anfipoli

August 22, 2018

Il pensiero a Reggio

[image error]

Ieri sera, nonostante le vacanze di Agosto, grazie all’impegno e alla disponibilità di Mario e di Paolo, la sonata de Le danze di Piazza Vittorio è stata un buon successo. Però, ad essere sincero, non riesco ad essere soddisfatto; il pensiero, infatti, va a Filippo, a Silvia, a Fabio, a Fabiola, a Giuseppe e a Pino, con cui ho trascorso splendide giornate a Reggio Calabria, che si sono beccati in pieno una tempesta, che ha devastato la città con allagamenti, alberi sradicati e danni ingenti.

Le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua, molte automobili sono state sommerse e il Museo Nazionale della Magna Grecia allagato: la struttura è stata chiusa e i Vigili del Fuoco stanno lavorando con le idrovore per liberare le sale dall’acqua.

Così, sia per celebrare i musicisti e i ballerini di ieri sera, sia per mostrare la mia vicinanza ai miei amici a Reggio, gli dedico l’incipit del nuovo romanzo di fantascienza che sto scrivendo, che, senza loro, non sarebbe mai potuto nascere.

6 Termidoro, Rhegion

Sarò infantile, ma l’arrivo su un nuovo pianeta mi emoziona sempre. Sono sempre il primo ad affacciarmi dall’oblò, per osservarne la geografia e stupirmi della diversa distribuzione di terre e mari. Non mi ci abituerò mai. Sono ipnotizzato, cosa che credo mi faccia apparire bislacco agli occhi degli altri viaggiatori, dai cicloni e anticicloni atmosferici, con i loro moti convettivi. La colpa, senza dubbio, è della buonanima di mio padre, valente meteorologo.

Ho passato l’infanzia ha sentire sproloqui sulla cella di Hadley e sulla forma delle nubi. Cose che immagino segnino, in qualche modo. Quando scendo dall’astronave, poi, do il peggio di me: quando posso, raccolgo un pugno di terra, per saggiarne la consistenza, ne respiro a piene mani l’aria, per catturarne il profumo e saltello come un pollo, per saggiarne la gravità.

Il che fa vergognare da cani il buon John, che mi sopporta in tutte le mie peregrinazioni. Stavolta, ha intenzione di prendere gli opportuni provvedimenti.

Si avvicina, guardandomi dall’alto verso il basso, con un piglio accigliato.

“Mi raccomando Edward, contegno… Non farti riconoscere come tuo solito”.

Per rabbonirlo, gli accenno un sorriso.

“Lasciami divertire”.

Tutto inutile: anzi, è come agitare un drappo rosso davanti a un toro. John accenna a una delle sue strane smorfie, avrebbe dovuto fare il comico, non il pittore, ma madre Natura lo ha privato del più minimo senso dell’umorismo, poi comincia a stringere con forza i pugni.

“ Sei uno stimato professore universitario, non l’ultimo dei garzoni. Hai una dignità da difendere, connessa al tuo ruolo ! Non renderci ridicoli dinanzi ai locali e al personale UNOOSA”.

Sto per fare la mia solita promessa da marinaio, quando il velivolo comincia a vibrare: la fase di de-orbit burn è cominciata. Mentre l’annuncio in sette o otto lingue ci accompagna, come rumore di sottofondo, io e John, che ormai abbiamo fatto il callo a tale procedura, ci fiondiamo ai posti assegnati.

I sensori, le cui reti neurali hanno appreso vita, morte e miracoli del nostro corpo, fanno uscire dagli ugelli la schiuma di molecole instabili, che, come in un vecchio fumetto di super eroi, ci circondano in una sorta di bozzolo. Attivano i campi di protezione inerziale e il monitoraggio continuo dei nostri parametri vitali.

Nonostante l’evoluzione tecnologica, una sessantina d’anni di tentativi e quanto abbiamo appreso dai Balnibarbi, la discesa orbitale è il momento peggiore, quando ci avviciniamo a un pianeta, in cui la legge di Murphy è sempre in agguato.

Basta una tempesta elettromagnetica, un’IA dispettosa, un errore di piloti e l’angolo di discesa sballa, come le puntate di mia madre a Vingt-et-un. Se diventasse troppo basso, il risultato sarebbe simile al rimbalzare un sasso sull’acqua di uno stagno.

Se, al contrario, l’angolo fosse troppo elevato, la navetta farebbe la fine di un sasso lasciato cadere verticalmente in una pozza d’acqua, ma le temperature elevate cui andrebbe incontro per l’attrito con l’atmosfera la farebbero bruciare.

Grazie alle reti bayesiane e ai loro algoritmi, entrambi i problemi si possono correggere strada facendo, con sommo disagio di noi passeggeri, che tendiamo a reagire alle modifiche di rotta vomitando a destra e manca. A me è successo un paio di volte, a Jack, che nonostante il suo atteggiarsi a space marine, ha lo stomaco assai più delicato del mio, assai più spesso.

Stavolta, sembra procedere tutto liscio. Sento accendere il motore principale, collocato nella parte posteriore e che spinge in direzione contraria rispetto al senso di marcia, che provvede a rallentare la discesa. Chiudo gli occhi e per perdere tempo ed evitare di appisolarmi, ripasso nella mente quanto so di Rhegion, dalla colonizzazione ai moti di Africo. Jack, invece, non si pone problemi, russando come una locomotiva asmatica.

Si sveglia al successivo scrollone, causato dal distacco del modulo orbitale e del comparto strumenti. Sarà la paura, ma ogni volta ho come la percezione, che fuori dalla navetta, vi sia qualcuno, una sorta di possente Thor, che ne prenda martellate, con sommo impegno e violenza, le pareti.

Nel frattempo, la capsula entra nel plasma, la parte più densa dell’atmosfera, di colore rossa sangue, ben visibile dagli oblò. All’inizio fa impressione, suggerendo cattivi pensieri, ma con il tempo, vi si fa l’abitudine.

Il modulo in caduta libera, a questo punto, comincia a comportarsi come un surfista che cavalca l’onda, la mia passione da ragazzo, ruotando su se stessa nei due sensi, per cambiare il suo assetto e mantenere la traiettoria giusta.

E’ il momento in cui la gravità torna a dare fastidio, con gli oggetti che addosso che tornano ad associare il peso alla massa inerziale. Si apre il paracadute e ho l’impressione di sentire il vento. E’ il momento di espellere dalla navicella lo scudo termico, il carburante e l’ossigeno in eccesso, di entrambi, come diceva bene mio papà,

Melius est abundare quam deficere

Per gestire ogni emergenza. Bisogna però liberarsene, per evitare il rischio di esplosione al momento dell’impatto col suolo, ma, a memoria mia, una sfiga del genere non si è mai verificata, ma potrei anche sbagliarmi. In fondo, insegno storia, non astronautica.

L’IA ha identificato il punto migliore dello spazio porto in cui atterrare: sento accendere gli ultimi razzi, per regolare al meglio la posizione della navetta. Uno scossone: il viaggio è concluso. In un bar, in quella discarica cosmica che è la stazione di Cerere, un vecchio astronauta, sopravvissuto all’Unione Sovietica, tra una birra e l’altra, mi raccontava come ai suoi tempi il toccare terra era simile a un frontale tra un’utilitaria e un camion. Ora, le molecole instabili e gli scudi inerziali hanno reso tutto più piacevole, anche se John non ne è poi così convinto.

Un abbraccio a tutti loro…

August 20, 2018

La sonata del Tamburello

Come scritto altre volte, Le danze di Piazza Vittorio, ad agosto non vanno in vacanza, ma continuano nel loro viaggio negli strumenti della musica popolare, alle scoperta delle radici comuni dei popoli del Mediterraneo.

Domani sera, dalle 19.00 in poi, nei giardini di Piazza Vittorio, grazie al maestro Mario Puorro, sarà al turno della sonata dedicata al tamburello… Parlare però di questo strumento, a essere sincero, è assai complicato, sia per la mia ignoranza, sia perché l’argomento, oggettivamente, è assai vasto.

Perchè il tamburello è senza dubbio uno degli strumenti più antichi: basta un setaccio per il grano, una pelle tesa, qualche sonaglio e il gioco è fatto.

Gli archeologi,infatti, hanno riportato alla luce antiche statue di donne sumere in possesso di tamburelli già a partire dal XXI secolo a.C. E un paio di secoli dopo, appaiono le sue prime rappresentazioni nelle tombe egizie.

In Italia, nel Salento, sono stati ritrovati alcuni graffiti rupestri nelle grotte di Porto Badisco risalenti a circa 6000 anni fa, che lo raffigurano. E vi sono tante, tante immagini di tamburello nei vasi della Magna Grecia, da cui, osservandoli bene, si nota come già all’epoca, si suonasse in maniera differente tra la Sicilia , la Calabria e la Puglia.

Nel Medioevo, il “tamburello con sonagli” o basco è rappresentato in scene di “danza vocale”, ovvero di “canzoni a ballo”, come descrivono i due affreschi: “Gli effetti del buon governo” di Ambrogio Lorenzetti, nel Palazzo Pubblico di Siena, e la “Danza delle donzelle nel giardino d’amore” di Andrea di Bonaiuto, nella Cappella degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze.

E nel Settecento, diviene patrimonio della musica colta, suonato sia nelle opere liriche di Gluck, sia nelle Danze di Mozart.

Fin qui, immagino, tutto chiaro: il caos comincia parlando nell’ambito della musica popolare, visto che ogni sito consultato dice una cosa differente.

Almeno nel Salento esistono due tipi di tamburello: quello ovale e quello circolare. Quello ovale viene chiamato anche tamburrina, tamburella, soffietta oppure ovalina; la tamburrina ha diverse misure, il diametro massimo è di 36cm e il peso non supera i 5hg. Quello di forma circolare ha un diametro di 28cm per gli adulti e 26cm per i bambini, il peso invece è solitamente contenuto entro 450g e 520g per i tamburellisti professionali.

A questi si affianca la tammora, dal diametro è in genere compreso tra i 35 e i 65 centimetri, che a seconda dei siti web, può avere o non avere i sonagli e i tamburi da mare, a doppia membrana.

Comunque sia la questione, però, andando oltre a bieche discussioni terminologiche, vi aspettiamo domani, per divertirci assieme…

E avremo come ospite speciale il buon vecchio Davide Del Popolo Riolo, candidato al Premio Urania (noi facciamo il tifo per la sua vittoria !)

August 19, 2018

Tornando da Reggio

[image error]

A primavera, mentre i meli

cidonii, irrigati da fluenti

rivi, lì dove le vergini

hanno i loro puri giardini, e i grappoli d’uva,

che crescon sotto l’ombre

delle viti, sbocciano e fioriscono, per me Eros

non riposa in alcuna stagione,

ma, come il vento gelido di Borea,

carico di fulmini,

soffiando da Afrodite con fiammanti

colpi di follia, ceruleo e senza riposo,

mi scuote dalle radici

mente e cuore.

E’ una poesia di Ibico, poeta di Rhegion, tra l’altro inventore della Lira fenicia, che mi piace immaginare come l’antenato degli strumenti suonati da Le danze di Piazza Vittorio, che rende bene la bellezza dei giorni che ho trascorso e il poco entusiasmo nel tornare a casa.

[image error]

Giorni in cui ho nuotato all’ombra degli scogli dove, secondo Licofrone

gli Scillei s’odon latrati.

Tutti, tra ciechi scogli, e dal marino

Profondo gorgo assorti, e lacerati.

Ho ammirato la bellezza del museo della Magna Grecia, che dopo tanto tempo riportato agli antichi e meritati splendori

[image error]

Ho nuotato nelle splendide acque di Saline Joniche, testimonianza di come lo Stato Italiano abbia ingannato e illuso il nostro Sud.Negli anni ’70 e ’80, l’area fu al centro di importante processo di sviluppo industriale ed infrastrutturale che portò alla realizzazione del complesso chimico della Liquichimica Biosintesi, di un porto industriale e della Officina Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato.

L’esperienza industriale di Saline Joniche però ha avuto una durata breve e molto limitata: la Liquichimica Biosintesi fu chiusa pochi mesi dopo l’inaugurazione a causa della pericolosità dei mangimi prodotti, la Officina Grandi Riparazioni fu chiusa all’inizio degli anni 2000, ed il porto (di fatto mai veramente attivo), è ostruito da un imponente banco di sabbia

Eppure, in questo disastro, è nata una delle più straordinarie oasi naturali d’Italia, in cui sostano folaghe, anatre, aironi cenerini e cavalieri d’Italia, ma talvolta anche fenicotteri rosa.

Oppure sono salito nello straordinario borgo di Pentedattilo, che colpi la fantasia di Escher e che a poco a poco rinasce a nuova vita. Luogo gotico e immaginifico, in cui chiudendo gli occhi, quando il vento è violento tra le gole della montagna, ci si illude di ascoltare i lamenti delle vittime della strage degli Alberti

Ho scoperto, l’infinita, poetica spiaggia di Condofuri, che altrove sarebbe affollata di persone, ma che, qui, in Calabria, diventa specchio e perfetta rappresentazione della

O beata solitudo, o sola beatitudo

tanto agognata nel caos quotidiano

Giorni in cui ho osservato i buddaci nel loro ambiente naturali, in cui portano a spasso statue di giganti, Mata e Grifone e una specie di carillon, decorato con angeli e nuvole d’ogni tipo, che dovrebbe rappresentare l’Assunzione di Maria

Ho partecipato alla prima mazurka clandestina nel porto di Reggio e applaudito ad Arasì la bella presentazione di Un Amore Pizzicato del buon vecchio Pino Vivace, che con le sue parole, ha ben raccontato, con tutte le sue contraddizioni, la grande anima della Calabria .

Giorni in cui ho mangiato quantità industriali di granita, ho bevuto la gazzosa al caffé, ho scoperto come a Catona crescano i manghi e in cui mi è tornata la voglia di scrivere.

[image error]

Così sentendomi un poco di vivo, ho cominciato a lavorare a un nuovo romanzo, ispirato al diario di viaggio di Edward Lear, il grande scrittore di limerick, di cui, quasi per caso, ho ripercorso gli stessi passi… E di tutto questo, sono grato alla Calabria e a tutti coloro con cui ho condiviso questi giorni…

August 10, 2018

Angkor (Parte III)

[image error]

Prima di godermi le meritate, almeno spero, ferie a Reggio e in Grecanica, nella speranza anche di fare una capatina al festival Paleariza, riprendo la mia chiacchierata su Angkor. Come raccontavo, la situazione nell’Impero Khmer, già tesa sotto Udayadityavarman II, divenne critica sotto il suo successore Harshavarman III, che dopo una fallimentare sconfitta subita in una guerra con i vicini Cham, vide prevalere le spinte centrifughe nei suoi domini, tanto che il suo dominio si ristrinse solo alla zona di Angkor.

Di questo ne approfittò l’ennesimo homo novus khmer, Jayavarman VI, che era un grosso proprietario terriero della zona nord-occidentale del regno, con un ampio latifondo nei pressi di Phimai, nella valle del fiume Mun, attualmente l’ odierno Isan thailandese. Jayavarman, per crearsi una sorta di legittimità presso i suoi seguaci,nelle iscrizioni del primo periodo del suo regno, si vantava una discendenza dalla mitica coppia di principi Kambu Swayambhuva e sua sorella (e sposa) Mera, anziché da predecessori reali.

Impegnato in una lunga guerra civile per riunificare l’Impero e contro i seguaci di Udayadityavarman, non svolse una grande attività di edificazione di templi e conquistato il trono, fu probabilmente ucciso da una congiura organizzata dal fratello maggiore Dharanindravarman I nel 1107. Il quale, però, fece l’errore di non uccidere il nipote Suryavarman, figlio di Jayavarman VI, il quale nel 1110 vendicò il padre. Secondo un’iscrizione, saltò in cima all’elefante dello zio Dharanindravarman I e uccidendolo come fece il dio Garuna che nelle sembianze di un uccello catturò un serpente con gli artigli, facendosi incoronare subito dopo.

Suryavarman fu un diplomatico, mandò un’ambasciata nella lontana Cina e un guerriero indomabile. Conquistò a nord-ovest diversi territori dei mon di Dvaravati. Dopo aver definitivamente preso il controllo del Regno di Lavo, che si era reso indipendente dai khmer,attaccò invano l’altro regno mon di Haripunjaya,l’attuale Lamphun nella Thailandia del Nord. Conquistò altri territori ad ovest, verso il confine con i birmani del Regno di Pagan, a sud, nella penisola malese, ripristinò la suzeraineté, la potestà feudale, Khmer sul regno di Tambralinga (corrispondente più o meno all’odierna provincia

thailandese di Nakhon Si Thammarat), ad oriente si impadronì di diverse province del Champa, mentre a nord si espanse fino ai confini meridionali dell’odierno Laos.

[image error]

E soprattutto fu un grande amante dell’arte: fu lui a fare edificare lo splendido Angkor Wat, combinazione unica tra il tempio-montagna, cioè il progetto standard per i templi nazionali dell’impero, e il successivo piano di gallerie concentriche. Il tempio è la rappresentazione del Monte Meru, la casa degli dei: le cinque torri centrali simboleggiano i cinque picchi della montagna, mentre le mura e il fossato simboleggiano le montagne e l’oceano che la circonda. Per sottolineare la sua rottura con il passato e proclamare una nuova era di prosperità,Suryavarman non dedicò il tempio a Shiva, ma Visnù, Signore dei Mondi e del Dharma. Per questo, l’Angkor Wat è orientato ad Ovest, non a est, come buona parte dei templi della città.

Il muro più esterno del tempio, lungo 1 25 metri per 802 metri di larghezza e alto 4,5 metri, è circondato da una fascia di terreno libero e da un fossato, che ha il compito di accogliere le acque monsoniche stabilizzando la falda sottostante. L’accesso al tempio da est è lungo un declivio di terra, e attraverso un passaggio rialzato in pietra arenaria da ovest; quest’ultima è l’entrata principale ed è un’aggiunta successiva probabilmente al posto di un precedente ponte. In ogni punto cardinale ci sono delle entrate (gopura); la più grande è quella a ovest con tre torri in rovina, che in una sorta di frattale, richiama perfettamente la forma dell’Angkor Wat.

[image error]

Sotto la torre più meridionale c’è una statua di Vishnu, conosciuta come Ta Reach, che probabilmente occupava in precedenza il sacrario centrale del tempio e che fu spostata qui quando l’Angkor Wat fu dedicato al culto buddista. Tra le torri corrono delle gallerie che arrivano fino alle due entrate ai lati del gopura, dette anche “porte degli elefanti”, perché sono abbastanza grandi da permettere il loro passaggio. Queste gallerie hanno dei pilastri quadrati nella parte esterna (ovest) e sono chiuse da pareti nella parte interna (est). Il soffitto tra i pilastri è decorato con fiori di loto; la parte ovest del muro

con figure danzanti e la parete a est con finestre balaustrate, con figure maschili danzanti e animali rampanti, con devata, inclusa l’unica nel tempio che mostra i propri denti (a sud dell’ingresso).

[image error]

Un viale rialzato di 350 metri unisce il gopura occidentale al tempio vero e proprio, con dei naga a balaustra e sei gruppi di scalini che su ambedue i lati conducono verso la città. Tempio che è composto da tre gallerie che si alzano verso la torre centrale; ogni livello è più alto di quello precedente e sono probabilmente dedicati a Brahma, alla luna a Vishnu. Ogni galleria ha un gopura a ogni punto cardinale, e le due gallerie interne hanno delle torri agli angoli, in modo da creare la configurazione a cinque elementi, in onore del mitologico monte Meru, che gli studiosi di architettura Khmer hanno

definito quincunx

[image error]

La galleria più esterna misura 187 per 215 metri, con agli angoli dei padiglioni invece che delle torri e i suoi muri sono decorati con un’estesa serie di bassorilievi, con scene tratte dai poemi indiani Ramayana e dal Mahabharata. Partendo dall’angolo a nord-ovest in senso antiorario, la galleria più occidentale mostra la battaglia di Lanka (tratta dal Ramayana, dove Rama sconfigge Ravana) e la battaglia di Kurukshetra (tratto dal Mahabharata, che mostra l’annientamento reciproco dei clan Kaurava e Pandava). Seguono poi delle scene storiche nella galleria più meridionale, una processione di

Suryavarman II, e poi i 32 inferni e i 37 paradisi della mitologia indù. Glaize scrive di

queste anime sfortunate che stanno per essere gettate giù all’inferno a soffrire con crudeltà così articolate che a volte sembrano del tutto sproporzionate rispetto al crimine commesso. Così succede che alle persone che hanno danneggiato l’altrui proprietà vengono rotte le ossa, gli ingordi sono spaccati in due, i ladri di riso tormentati da ventri enormi di ferro incandescente, coloro che raccolsero fiori nel giardino di Shiva hanno le teste trafitte da chiodi, e i ladri sono lasciati nel gelo più intenso.

Nella galleria a est c’è una delle scene più rinomate, la grande creazione del mare di latte, e mostra 92 asure e 88 deva che usano il serpente Vasuki per far ribollire il mare sotto la direzione di Vishnu. La galleria a nord mostra la vittoria di Krishna su Banasurae una battaglia tra gli dei induisti e asure. I padiglioni agli angoli nord-ovest e sud-ovest contengono ambedue delle scene in scala ridotta, alcune non identificate, ma per lo più tratte dal Ramayana o dalla vita di Krishna.

Più oltre, le gallerie più interne immediatamente seguenti sono connesse tra di loro e alle due biblioteche che le fiancheggiano da un terrazzamento a croce, aggiunto in seguito, sempre in occasione della riconversione a tempio buddista.Salendo dal secondo livello in poi, sulle pareti abbondano i devata, singolarmente o in gruppi di quattro. Il cortile al secondo livello è di 100 per 115 metri, e può darsi che fosse in origine riempito d’acqua a rappresentare l’oceano intorno al Monte Meru.

Tre gruppi di scalini su ciascun lato conducono in alto verso le torri angolari e gopure della galleria più interna. La scalinata molto ripida rappresenta la difficoltà di salire nel regno degli dei. La galleria più interna, detta Bakan, è un quadrato di 60 metri di lato con gallerie che connettono i gopura con il sacrario centrale e gli altri sacrari secondari situati sotto le torri angolari. Le coperture delle gallerie sono decorate con corpi di serpente che terminano in teste di leone o di garuna. Dei frontoni scolpiti decorano gli ingressi delle gallerie e dei sacrari. La torre sopra il sacrario centrale si eleva per 43 metri a un’altezza di 65 metri dal piano del terreno; diversamente dai precedenti templi-montagna, la torre centrale si eleva sopra le quattro torri che la circondano.

[image error]

Nel tripudio di bassorilievi, Suryavarman II, forse anche alquanto vanitoso, si fece ritrarre più volte:un bassorilievo nella galleria sud di Angkor Wat lo ritrae mentre conduce la corte reale. È seduto su un elaborato palchetto con tutto il telaio scolpito in modo da somigliare ad un serpente naga. Sulla testa porta un diadema a punta, e ha dei ciondoli alle orecchie. Indossa delle cavigliere e dei bracciali. Nella mano destra tiene quello che sembra un serpente morto (non se ne conosce il significato). Ha il dorso che si curva dolcemente, con le gambe incrociate sotto di lui. L’immagine è di generale serenità e sicurezza della sua posizione e del suo potere. È circondato da assistenti, e sopra la testa ha una moltitudine di parasoli, ventagli e scaccia mosche, che nella società di Angkor fungevano da simbolo di alto rango, così come di conforto. Ai lati ci sono dei consiglieri, alcuni dei quali con la mano sul cuore in segno di lealtà.In altri rilievi, il re è mostrato in tenuta da guerra, in piedi sopra un elefante. Tiene un’arma nella sua mano destra, e uno scudo rotondo nella sinistra. Vari ranghi di soldati sono allineati dietro di lui.

Come in una tragedia greca Suryavarman fu la sua hybris, la sua tracotanza, la volontà di compiere azione che trascendono i limiti dell’Umano, attirandosi così l’ira e l’invidia degli dei.

L’ultima iscrizione che accenna al suo nome è del 1145 in relazione a un’invasione pianificata del Regno Champa. Probabilmente morì durante una spedizione militare tra il 1145 e il 1150. Seguì quindi un altro periodo in cui molti re regnarono brevemente e furono rovesciati con la violenza dai successori. Le armate dei Cham approfittarono dell’instabilità creatasi nel 1177, sconfiggendo la Kambuja in una battaglia navale sul lago Tonle Sap e annettendola come provincia del Regno Champa.

August 9, 2018

Al-Khidr, l’Uomo Verde

[image error]

Una delle figure più affascinanti e misteriosa del Corano è al-Khidr, l’Uomo Verde, che compare nella sura XVIII (la sura della Caverna), così tradotta in italiano da Bausani

60 E quando Mosè disse al suo servo: “Non cesserò d’andare finché non sia giunto al Confluir dei Due Mari; altrimenti passerò lunghi anni in cammino “. – 61 E quando giunsero al Confluir dei Due Mari, dimenticarono il Pesce che avevan portato con sé, e questo prese la sua via, libero, nel mare. – 62 E quando furon passati oltre, Mosè disse al suo servo: “Porta il nostro cibo mattutino, ché troppo ci ha stancati questo viaggio!” – 63 Rispose il servo: “Sai che cosa è avvenuto? Allorché ci rifugiammo alla Roccia, io dimenticai il Pesce; e Satana solo mi fece dimenticar di parlartene, ed il Pesce prese la sua via, meravigliosamente, nel mare”. – 64 “Questo è quel che volevamo!” rispose Mosè, e tornarono indietro, seguendo i lor passi. – 65 E s’imbatterono in uno dei Nostri servi, cui avevam dato misericordia da parte Nostra, e gli avevamo insegnato della Nostra scienza segreta. – 66 E gli disse Mosè: “Posso seguirti, a patto che tu mi insegni, a rettamente guidarmi, di quel che a te fu insegnato?” – 67 Rispose: “Sì, ma tu non saprai, con me, pazientare; – 68 e come del resto potresti esser paziente in cose che tu non comprendi?” – 69 Ma Mosè ribatté: “Mi troverai, se a Dio piace, paziente, ed io non ti disobbedirò in nulla”. – 70 Disse l’altro: “Se tu dunque vuoi seguirmi, non domandarmi nulla di cosa alcuna, finché non sia io a fartene menzione”. – 71 E così partirono, finché, quando salirono sulla Nave, quegli la forò. ” L’hai tu forata, gli chiese Mosè, per far annegare tutti quei che vi stan sopra? Hai certo commesso una cosa enorme!” – 72 “Non ti dicevo, rispose, che tu non avresti potuto, con me, pazientare?” – 13 “Non mi riprendere, ribatté Mosè, perché me n’ero dimenticato. Non m’imporre dunque punizione gravosa”. – 74 E andarono ancora finché s’imbatterono in un giovanetto,che quegli uccise. “Hai ucciso un’anima pura senza alcuna necessità di vendicare un’altra anima? Hai commesso cosa inaudita!” – 75 Rispose: “Non ti dicevo che tu non avresti potuto, con me, pazientare?” – 76 E Mosè rispose: “Se d’ora in poi ti chiederò una sola cosa, non accompagnarti più a me, avrai scusa sufficiente per abbandonarmi”. – 77 E andarono ancora, finché, giunti a una città, chiesero del cibo a quegli abitanti, ma essi rifiutaron d’ospitarli. E trovarono in quella città un muro che stava per crollare e quegli lo raddrizzò. Allora Mosè gli disse: “Se avessi voluto avresti potuto farti pagare per questo!” – 78 “Qui ci separeremo, rispose l’altro, ma prima ti darò la spiegazione di queste cose sulle quali non hai potuto pazientare. – 79 Quanto alla nave, essa apparteneva a povera gente che lavorava sul mare, ed io volli guastarla, perché li inseguiva un re corsaro che prendeva tutte le navi a forza. – 80 Quanto al giovanetto, i suoi genitori eran credenti, e tememmo che egli li forzasse ad empietà e miscredenza – 81 e volemmo che il loro Signore desse loro in cambio un figlio più puro e più affezionato. – 82 Quanto al muro, esso apparteneva a due giovanetti orfani di quella città e sotto c’era un tesoro che loro apparteneva e il loro padre era un uomo pio; e il tuo Signore volle che essi pervenissero all’età adulta e poi essi stessi scavassero fuori il tesoro, come segno di misericordia da parte del Signore. E ciò che feci non lo feci io. Ecco la spiegazione di quello su cui non hai potuto esser paziente

Figura che nella sua ambiguità, colpisce l’immaginario dell’Oriente: la troviamo sia nelle fiabe indiane, in cui si confronta con il Re dei Serpenti, in quelle persiane, in cui aiuta il principe Mahub nelle sue imprese e in cui accompagna Alessandro Magno alla ricerca dell’Acqua della Vita.

L’Imam Bukhari riporta che il Profeta così lo definì

“Al-Khidr (‘l’Uomo Verde’) era così chiamato perché una volta sedeva su una terra arida e bianca, dopo ciò questa terra diventò di un verde lussureggiante di vegetazione.”

Definizione che ha poco a che vedere, nonostante quello che pensano tanti eruditi, di un genio e il guardiano della vegetazione, magari ereditato dalla mitologia pre-islamica. Al-Khidr è al contrario, una potente metafora della ricerca della verità e della conoscenza, colui che ci spinge ad andare oltre il nostro deserto interiore di preconcetti e false credenze che diamo, per pigrizia, conformismo, abitudine e paura, per scontati.

Al-Khidr, come San Giorgio, è il patrono dei viaggiatori, non solo di coloro che percorrono i sentieri della Terra, ma di chi avventura in una strada ben più pericolosa: quella del rimettersi in discussione, di accettare la sfida del cambiare se stessi.

Secondo il saggio sufi Al-Qaysarī, le tenebre, che nelle leggende circondano la dimora di al-Khidr, costituiscono la totalità del possibile nascosto nella vita di ogni uomo, il cui esaurirsi corrisponde alla sua completa realizzazione, nella pienezza della Libertà e della Verità.

La tenebra è quindi quanto si contrappone alla luce, ma è anche ricettacolo della stessa, in quanto le tenebre della contingenza, contrapposte alla luce dell’essenza, sono anche il luogo dove esclusivamente può avvenire l’illuminazione spirituale. Come la luce si riverbera nei vari gradi di realtà, così ad ogni livello di illuminazione corrisponde la propria tenebra, che altro non è che la misura della distanza dell’anima da Dio.

E il viaggio, con il suo distaccarsi dalle scorie dell’apparente buonsenso, imparando a utilizzare la creatività e il pensiero laterale, trasmuta le tenebre in luce, riscoprendo se stessi nella conoscenza di se stessi e del Divino, in fondo due facce della stessa medaglia.

Così la terra che al-Khidr, vivifica, sollecitando il nostro amore per la Sapienza, è il nosto io, per realizzare la nostra rinascita spirituale e l’ingresso a una vita più autentica e completa

August 8, 2018

Danza, Chitarra e García Lorca

Tra qualche giorno sarà l’anniversario dell’assassinio franchista del grande poeta Federico García Lorca, fucilato Il 16 agosto 1936 nei pressi di Viznar… Poco prima di morire, in un’intervista al Sol di Madrid, disse le seguenti parole

“Io sono uno Spagnolo integrale e mi sarebbe impossibile vivere fuori dai miei limiti geografici; però odio chi è Spagnolo per essere Spagnolo e nient’altro, io sono fratello di tutti e trovo esecrando l’uomo che si sacrifica per una idea nazionalista, astratta, per il solo fatto di amare la propria Patria con la benda sugli occhi. Il Cinese buono lo sento più prossimo dello spagnolo malvagio. Canto la Spagna e la sento fino al midollo, ma prima viene che sono uomo del Mondo e fratello di tutti. Per questo non credo alla frontiera politica”

Con gli opportuno aggiustamenti, siamo fortunati a vivere in tempi assai più civili e meno sanguinosi, le sue parole valgono anche per l’Italia dei nostri giorni. Anche noi abbiamo un governo fondato sull’ignoranza e sulla paura, che odia il Bello, il Razionale e il Buono.

Di certo, non uccide nella notte i poeti e gli artisti, ma fa di tutto per rendere loro la vita più difficile, perché non vuole confrontarsi con uomini liberi, pronti alla critica e alla riflessione, ma con dei ruffiani, abili nelle lusinghe e nelle finte lodi.

Per combatterlo, non dobbiamo dimenticare di essere Uomini, cittadini del Mondo e fratelli di tutti… Noi de Le danze di Piazza Vittorio lo ricordiamo con la musica e con il ballo.

Perchè, per parafrasare un altro grande spagnolo, Miguel de Unamuno, potranno vincere, ma non convincere.

Perché per convincere bisogna persuadere. E per persuadere avete bisogno di ciò che vi manca: la ragione e il diritto nella lotta.

Cose che mancano anche a chi da noi provvisoriamente occupa gli scranni del potere… E la mancanza, per dirla alla latina, di Ratio, Fides, Pietas, Maiestas, Virtus, Gravitas, prima o poi li condannerà alla sconfitta. Non sarà oggi, neppure domani: ci saranno giorni in cui saranno ubriachi della credulità degli ingenui e dell’applauso dei vili. Ma prima o poi trionferà la Realtà, facendo cadere le bugie come un castello di carte e mostrando il loro Nulla.

Per la Bellezza si occultare, ma mai distruggere

Per questo, con il ballo ricordiamo la poesia di Lorca

Nell’orto della Petenera

Nella notte dell’orto

sei gitane

vestite di bianco

danzano.

Nella notte dell’orto

incoronate

di rose di carta

e di busnaghe.

Nella notte dell’orto

i loro denti di madreperla

incidono l’ombra

bruciata.

Nella notte dell’orto,

le loro ombre si allungano,

e toccano il cielo

viola.

con cui recuperiamo frammento di un tempo estraneo ed eterno, che ci ricorda come, nonostante tutte le differenze con cui ci riempiamo la bocca, noi Uomini, dinanzi all’Universo, al Destino e al Sogno, siamo tutti uguali.

E con la musica, il suono della chitarra battente, della lira calabrese, del tamburello e dell’organetto, ci ricorda il dovere di non tacere, nonostante il rischio e il dolore a cui ci esponiamo

Incomincia il pianto

della chitarra.

Si rompono le coppe

dell’alba.

Incomincia il pianto

della chitarra.

È inutile

farla tacere.

È impossibile

farla tacere.

Piange monotona

come piange l’acqua,

come piange il vento

sulla neve.

È impossibile

farla tacere.

Piange per cose

lontane.

Arena del caldo Meridione

che chiede camelie bianche.

Piange freccia senza bersaglio

la sera senza domani

e il primo uccello morto

sul ramo.

Oh, chitarra,

cuore trafitto

da cinque spade.

Perché come dice un mio amico

A volte rimanere in silenzio significa mentire ed essere complici

Sempre citando le sue parole

Rimaniamo in silenzio troppo spesso per indifferenza, altre volte perché è più comodo, perché è senza dubbio più comodo e confortevole coltivare il proprio giardino rispetto a scrutare l’orizzonte della Storia e l’animo del prossimo. Ci si preoccupa di meno e ci si illude di vivere meglio. Eppure, se tutti facessimo così, il Mondo sarebbe costituito solo da Ingiustizia e Prevaricazione…

Noi de Le danze non vogliamo questo, per cui gridiamo, con la musica, la danza e il canto

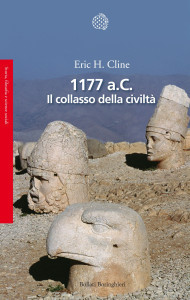

COMPLESSITA’ e CROLLO delle CIVILIZZAZIONI.

Recensione a E. H. Cline, 1177 a.C.Il collasso della civiltà, Bollati Boringhieri, Torino, 2014.

E’ da poco uscito lo studio di Cline su quel periodo storico che segnò la fine della civilizzazione dall’Età del Bronzo e l’inizio di quella dell’Età del Ferro, nelle zone prospicienti il Mediterraneo orientale. Lo studio che raccoglie tutte le ricerche archeologiche e le teorie storiche più recenti, sull’antichità mediterranea, giunge alla fine a concludere che, dal momento che nessuna delle cause addotte sino ad oggi in ipotesi, da sola, riesce a spiegare un crollo così intenso, esteso e più o meno, sincronico, allora deve essersi trattato di un crollo sistemico. Crollo sistemico, teoria delle catastrofi e teoria della complessità, sono le risorse epistemiche a cui Cline e non solo, si rivolge per spiegare quel che fino ad oggi spiegar non si è potuto. Sintomatico che il ricorso ad una visione sistemica o meglio di “crisi sistemica”…

E’ da poco uscito lo studio di Cline su quel periodo storico che segnò la fine della civilizzazione dall’Età del Bronzo e l’inizio di quella dell’Età del Ferro, nelle zone prospicienti il Mediterraneo orientale. Lo studio che raccoglie tutte le ricerche archeologiche e le teorie storiche più recenti, sull’antichità mediterranea, giunge alla fine a concludere che, dal momento che nessuna delle cause addotte sino ad oggi in ipotesi, da sola, riesce a spiegare un crollo così intenso, esteso e più o meno, sincronico, allora deve essersi trattato di un crollo sistemico. Crollo sistemico, teoria delle catastrofi e teoria della complessità, sono le risorse epistemiche a cui Cline e non solo, si rivolge per spiegare quel che fino ad oggi spiegar non si è potuto. Sintomatico che il ricorso ad una visione sistemica o meglio di “crisi sistemica”…

View original post 3.764 altre parole

Alessio Brugnoli's Blog