Alessio Brugnoli's Blog, page 138

September 2, 2018

Ricordando Luigi Luca Cavalli-Sforza

[image error]

In questi giorni, in cui il problema principale degli italiani sembra essere il destino dell’ora legale, è passata quasi inosservata la notizia della morte del grande genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza. Forse perché, un uomo che affermava con vigore

La scienza fa paura agli ignoranti e quando non fa paura, la scienza delude: ma anche qui per ignoranza

è difficilmente apprezzabile dall’attuale onagrocrazia, governo degli asini, da cui è guidata l’Italia, che ha deciso di trasformare l’ignoranza in una virtù. Oppure perché, il suo pensiero, che ridotto all’osso è riconducibile a

Siamo tutti di origine africana e discendenti di migranti

può risultare ben poco digeribile a Salvini e ai suoi ascari pentastellati… Come affermava bene lo scienziato

I gruppi che formano la popolazione umana non sono nettamente separati, ma costituiscono un continuum. Le differenze nei geni all’interno di gruppi accomunati da alcune caratteristiche fisiche visibili sono pressoché identiche a quelle tra i vari gruppi e inoltre le differenze tra singoli individui sono più importanti di quelle che si vedono fra gruppi razziali.

La parola razza stava a significare un sottogruppo di una specie distinguibile da altri sottogruppi della stessa specie. Ma la distinguibilità è inapplicabile nella specie umana perché qualunque sottogruppo, anche un villaggio, è in media distinguibile da un altro, almeno in teoria, senza che ne derivi una gerarchia chiara che permetta di distinguerli. Le migrazioni frequentissime hanno creato una continuità genetica quasi perfetta

Cavalli-Sforza, genovese, era stato allievo di Adriano Buzzati Traverso, padre della genetica italiana e fratello dello scrittore Dino: la moglie di Cavalli-Sforza, Alba Ramazzotti, era nipote dei fratelli Buzzati e ne aveva ereditato la casa bellunese in cui lo scienziato ha vissuto negli ultimi anni.

Con Buzzati Traverso, poi a Cambridge, Cavalli-Sforza aveva studiato soprattutto la genetica del moscerino della frutta e dei batteri, ma dai primi anni Cinquanta il suo interesse scientifico si è concentrato soprattutto sull’uomo, nel tentativo di costruire un nostro albero genealogico, utilizzando la distanza genetica tra popolazioni, basata sul principio che frequenze simili riguardo ad un tratto distintivo sono più vicine rispetto a popolazioni che hanno frequenze divergenti di una caratteristica.

Esempio concreto: la frequenza di individui RH negativi è del 50.4% tra i baschi, del 41.2% in Francia e del 41.1% in Inghilterra. Ciò implica come la differenza genetica tra i baschi e i francesi è del 9.2%, mentre quella tra i francesi e gli inglesi è del 0.1% per la caratteristica RH negativo. Fatta una media tra diverse caratteristiche, possiamo ottenere la parentela completa di varie popolazioni.

Da questa analisi, Cavalli-Sforza, oltre ad avere confermato l’ipotesi out of Africa, ha mostrato come gli Europei siano Gli europei sono imparentati più alla gente del Vicino Oriente, del Medio Oriente e del subcontinente indiano e tra siano i più legati con vincoli di parentela alle popolazioni africane rispetto al resto del mondo. Dato che la distanza genetica tra Africa ed Europa (16.6) è più breve rispetto a quella esistente tra Africa ed Asia orientale (20.6) e addirittura molto più corta rispetto alla distanza genetica tra Africa e Australia, Cavalli-Sforza ha proposto come la più semplice spiegazione per questi dati sia il sostanziale scambio genico che si è verificato tra i continenti vicini. Cavalli-Sforza ha proposto inoltre che sia le popolazioni asiatiche sia quelle africane abbiano contribuito alla composizione dell’Europa che cominciò 40 000 anni or sono.

A questo studio, legato alla migrazione delle popolazioni, Cavalli-Sforza poi associò lo studio della diffusione delle lingue, ipotizzando come le due cose in fondo, fossero legate. Lo scenziato era ben consapevole delle difficoltà dell’impresa, evidendiziando come

I dati storici pertinenti sono rari, spesso non quantitativi e perlopiù non sondano periodi sufficientemente lontani nel tempo. L’archeologia è in grado di dire molto poco sui caratteri fisici delle popolazioni che studia, ma fornisce datazioni e qualche vaga indicazione demografica, soprattutto sulle dimensioni numeriche, importanti per predire i tassi di evoluzione genetica. Ma gli archeologi trovano spesso difficile distinguere le migrazioni di persone dalla diffusione di artefatti o della cultura materiale che li ha prodotti. I cambiamenti linguistici seguono regole in qualche misura analoghe a quelle dell’evoluzione genetica ma con la spiacevole limitazione che la loro ben maggiore velocità, simile a quella dell’infezione batterica o virale, rende particolarmente difficile la ricostruzione dei primi stadi. Inoltre le lingue possono venire sostituite da altre lingue di origine completamente diversa in un tempo relativamente breve, confondendo così parzialmente o totalmente eventuali concordanze.

Ma in qualche modo, è riuscito a impostare uno schema, che con gli opportuni aggiustamenti, variazioni e integrazioni, sembra reggere bene… Schema che molti hanno provato, con risultati contraddittori a estendere ad altri aspetti della cultura, lasciando a volte perplesso proprio Cavalli-Sforza, che era tutto, tranne che riduzionista, dato che a suo modo, a differenza dei nostri attuali governati, era convinto della bontà dell’affermazione di George Bernard Shaw.

Per ogni problema complesso, c’è sempre una soluzione semplice. Che è sbagliata.

September 1, 2018

L’ascesa dei dinosauri (Parte II)

Nello scenario postapocalittico seguito alla grande estinzione del Permiano, per un colpo di fortuna, siamo riusciti a identificare uno dei primi antenati dei dinosauri, il Prorotodactylus, grazie a una serie di orme trovate sia in Polonia, sia in Francia. Da quanto siamo riusciti a interpretare da queste impronte, disposte su piste strette, con le zampe anteriori a cinque dita poste davanti a quelle posteriori, lievemente più grandi, con tre lunghe dita centrali e due protuberanze ai loro lati, il Prorotodactylus era delle dimensioni di un gatto domestico, con zampe lunghe e sottili, code lunghe e muscoli posteriori in proporzione più grandi rispetto agli altri arcosauri, caratteristiche che gli permettevano di essere più efficienti nella caccia agli insetti e ai piccoli anfibi.

Nei successivi venti milioni di anni, avvennero due fenomeni tra loro paralleli: da una parte, vi furono una serie di adattamenti che favorirono l’adozione dell’andatura bipede, dall’altra cominciò la differenziazione tra dinosauri carnivori e erbivori.

La testimonianza di questo, si ha nei fossili trovati in argentina nella cosiddetta Formazione Ischigualasto, all’epoca una pianura alluvionale vulcanicamente attiva coperta da foreste, con un clima caldo e umido, sebbene soggetta a variazioni stagionali, incluse forti piogge. La vegetazione consisteva in felci, equiseti e conifere giganti, che formavano foreste di altopiani lungo le rive dei fiumi.

In questa sorta di Amazzonia dell’epoca, dominavano erbivori come i rynchosauri, strani rettili dotati di becco, con dei denti adatti a macinare il cibo e dai forti muscoli masticatori, che si nutrivano prevalentemente di felci del tipo Dicroidium, gli aetosauri, imparentati con i coccodrilli, dalle lunghe zampe, dal corpo coperto e da una corazza formata da placche ossee, probabilmente insettivori, e i protomammiferi, come eseretodonte, un erbivoro che si nutriva di fogliame, dal copro massiccio e lungo un paio di metri o il colossale Ischigualastia, che poteva superare i 3,5 metri di lunghezza e

arrivare a 2 tonnellate di peso.

[image error]

Animali che venivano cacciati da giganteschi coccodrilli terrestri: in tale scenario, fecero da comparse tre specie di dinosauri primitivi. Il primo fu l’Eoraptor, un bipede lungo poco più di un metro, con le e zampe anteriori erano molto più corte di quelle posteriori (circa la metà) e avevano cinque dita. Tre di queste, le più lunghe, terminavano in grandi artigli che servivano probabilmente per afferrare e trattenere la preda. Avendo anche denti da erbivoro, l’Eoraptor mangiava tutto ciò che poteva capitargli a tiro, dalle foglie piccoli animali come lucertole e insetti. In più era un veloce corridore e, dopo aver catturato le sue prede, con tutta probabilità usava i suoi artigli e i suoi denti per farne bocconi.

[image error]

Il secondo era Herrerasaurus, il primo di quella lunga serie di dinosauri carnivori che porterà ai Tirannosauridi. Lungo dai tre ai 4 metri e alto più di un metro e mezzo, l’ Herrerasaurus aveva una corporatura era snella e robusta; il collo era moderatamente allungato e le zampe posteriori erano lunghe e potenti. Gli arti anteriori, dotati di mani a cinque dita fornite di potenti artigli, servivano ad afferrare le prede, che venivano poi ulteriormente ferite dai lunghi denti presenti nell’ampia bocca.Nonostante queste caratteristiche, l’Herrerasaurus non rappresentava uno dei massimi predatori del tempo, rappresentando un peso piuma rispetto agli arcosauri, come il semiacquatico Proterochampsa o i rauisuchidi come Saurosuchus, finendo spesso e volentieri nei loro stomaci capienti.

[image error]

Il terzo era il Pisanosaurus, un erbivoro di piccole dimensioni, esile di costituzione, che poteva raggiungere una lunghezza di 1 metro, che probabilmente fungeva da cibo principale per l’Herrerasaurus. All’epoca, la geografia della Terra era assai simile a quella del Permiano: la Pangea aveva una forma a “C”, con a nord le grandi masse continentali dell’Eurasia e di quella che sarebbe diventata l’America settentrionale, mentre a sud l’Africa e il Sudamerica erano ancora unite all’India ed Australia. Il golfo al centro della Pangea era la Tetide mentre l’oceano che circondava il tutto viene chiamato Pantalassa.

Alcune grosse isole (in realtà placche litosferiche di crosta continentale ma di dimensioni tali da non essere considerate un continente) erano presenti al centro della Tetide: il più grande era probabilmente il Mega Lhasa Block che ora, costituisce parte della catena himalayana. Altri gruppi di terre emerse erano prossime all’area che ora è il Canada occidentale.

Essendo all’epoca il nostro pianeta assai più caldo dell’epoca attuale, Pangea era caratterizzata da una regione equatoriale terribilmente calda e umida, affiancata a Nord e Sud da deserti, mentre il clima delle nostre latitudini era analogo a quello tropicale. I fossili mostrano come i dinosauri, pur differenziandosi lentamente nelle regioni umide a clima tropicale, ma che non fossero in grado di colonizzare i deserti: in pratica, non riuscivano a reggere il caldo.

[image error]

Per loro, la situazione cambiò in meglio, grazie a due colpi di fortuna: il primo l’estinzione, di cui non si è ancora capito il motivo, dei rynchosauri e dei grandi protomammiferi erbivori, che liberò loro una serie di nuove nicchie ecologiche, tanto che si evolse il Saturnalia, una specie lunga come un cane, dal collo lungo, antenato dell’Apatosauro e Brontosauro (sì, negli ultimi tra anni sono di nuovo stati distinti come specie..). Il secondo, la modifica del regime delle piogge, che trasformò i deserti in savane, permettendo la migrazione verso sud dei dinosauri.

Eventi di cui ne approfittarono anche gli antenati dei coccodrilli, che all’epoca riuscirono ad avere maggiore successo, adattandosi a un numero più ampio di nicchie ecologiche: paradossalmente, un alieno capitato all’epoca sulla Terra, avrebbe considerato i dinosauri come animali alquanto marginali.

Però, verso la fine del Trassico, grandi forze geologiche cominciarono a modificare l’assetto della Pangea, causandone una frattura, corrispondente al nostro Oceano Atlantico. Per più di mezzo milione di anni, tsunami di lava, in uno scenario analogo alla fine del Permiano, flagellarono la Terra, causando una nuova estinzione di massa, che per la distribuzione delle masse terrestri, a differenza di quella precedente, non fu uniforme.

L’estinzione del Triassico superiore si concentrò prevalentemente sulle latitudini tropicali, dove prosperavano gli antenati dei coccodrilli. Al contrario, nelle medie latitudini non vi fu una spiccata né irreversibile perdita di biodiversità, favorendo così i dinosauri, che da quel momento in poi trovarono via libera…

August 31, 2018

Angkor (Parte V)

[image error]

Sotto certi aspetti, l’attività edilizia di un imperatore khmer, per un simbolismo che in parte ci sfugge, legato al suo essere garante dell’ordine cosmico, è articolabile secondo uno schema a tre fasi: nella prima si edificano le opere pubbliche, per provvedere al benessere dei sudditi, nella seconda il tempio dedicato ai genitori divinizzati, per ribadire la sua legittimità a regnare, mai troppo scontata e infine la costruzione del tempio montagna, per affermare il suo diritto al potere assoluto, essendo la sua figura emanazione del Divino. Ovviamente, Jayavarman VII non si sottrasse a tali obblighi. Nella prima parte del regno, anche per sanare i danni della lunga guerra contro i Cham, costruì le dharmasala, ponti e strade ed il proprio baray, lo Jayatataka.

Nella seconda si dedicò alla realizzazione del Ta Prohm, dedicato alla madre in forma divinizzata di Prajnaparamita, dea della saggezza e madre in senso metaforico dei Buddha e del complesso del Preah Khan, dedicato al padre. Mancava soltanto da costruire il tempio montagna, a cui, però si associava anche un’esigenza, come dire, assai più concreta: le vicende belliche avevano ridotto ai minimi termini, a causa di incendi e saccheggi, la vecchia capitale Yasodharapura: Jayavarman, così, colse l’occasione per cogliere due piccioni con una fava.

Fondò infatti una nuova capitale, Angkor Thom, incentrata sul suo tempio montagna, il Bayon, situata sulla riva destra del Stung Siem Reap , un affluente del Tonlé Sap, a circa 400 metri dal fiume e a un 1,7 km da Angor Wat. Dato che Jayavarman era abituato a pensare in grande, fece costruire mura alte 8 metri, circondate da un fossato largo 100 metri, lunghe 3 km e in grado di racchiudere un’area di 9 km².

Le mura sono di laterite, rinforzate da terrapieni, con sopra un parapetto Ad ognuno dei punti cardinali corrisponde un’entrata, dalla quale partono strade verso il Bayon posto al centro della città. Poiché il Bayon non ha mura proprie e neanche fossati, quelli della città rappresentano per gli archeologi le montagne e l’oceano che circondano il Monte Meru del Bayon. Un altro cancello (il ‘Cancello della Vittoria’) si trova 500 m più a nord del cancello orientale; la ‘Via della Vittoria’ corre parallela alla via orientale verso la ‘Piazza della Vittoria’ e il Palazzo Reale a Nord del Bayon.

I visi sulle torri alte 23 metri ai cancelli della città (che sono stati aggiunti successivamente alla struttura principale) somigliano a quelle del Bayon, e propongono gli stessi problemi di interpretazione. Potrebbero rappresentare il re in persona, o il Bodhisattva Avalokiteśvara, o i guardiani dell’impero ai quattro punti cardinali, o una combinazione di queste interpretazioni. Una via rialzata attraversa il fossato in corrispondenza ad ogni torre di ingresso, formando un ponte Nāga. Alcuni di essi sono stati restaurati, seppur non completamente nel loro aspetto originale. Zhou Daguan riferisce che su ogni lato vi erano 54 gigantesche statue che reggevano serpenti a nove teste (i Nāga), su un lato deva, sull’altro asura.

George Coedès suggerì diverse interpretazioni degli ingressi: l’arcobaleno della mitologia induista, che unisce il mondo degli dei a quello degli uomini, come, secondo tradizione, la raffigurazione del mito della zangolatura dell’Oceano di Latte per estrarre l’Amrita, l’elisir dell’immortalità, quale augurio di vittoria e prosperità.

La montagna utilizzata come “frullino” sarebbe quindi il cancello stesso, oppure il tempio-montagna del Bayon (vista anche l’assenza di fossato intorno al tempio), allargando così il simbolismo religioso all’intera città. Un’altra possibilità, suggerita da Boisselier, è che il tutto simboleggi la vittoria di Indra sui demoni, con le sculture in pietra a simboleggiare yakṣas a guardia di futuri attacchi a sorpresa, come quello dei Cham. La presenza di due elefanti tricipiti (la forma di Airavata, cavalcatura di Indra) potrebbe essere un indizio a favore di questa ipotesi

Gli ingressi veri e propri misurano 3,5 per 7 metri, ed originariamente erano chiusi da porte di legno. cancello meridionale è oggi di gran lunga il più visitato, visto che è per i turisti l’ingresso principale alla città. Ad ogni angolo della città ci sono dei piccoli templi, denominati Prasat Chrung (Santuario dell’Angolo), costruiti in arenaria nello stile del Bayon e dedicati ad Avalokiteshvara. Sono a forma di croce con una torre al centro ed orientati verso est. Piccole strutture adiacenti ad essi custodivano steli di pietra che riportano iscrizioni elogiative di Jayavarman, che descrivono l’imperatore come lo sposo e la città come sua sposa.

[image error]

Al centro di tutto, come detto, il Bayon, con la sua moltitudine di visi sorridenti, scolpiti sulle quattro facce delle guglie a sezione quadrata che si elevano sempre di più man mano che ci si avvicina alla massiccia torre centrale, l’ultimo grande tempio di stato ad Angkor e l’unico a essere concepito come tempio buddista. La somiglianza dei visi posti sulle torri del tempio con le statue del re hanno portato molti studiosi a concludere che i visi sono, almeno in parte, delle rappresentazioni di Jayavarman VII; una seconda possibilità è che rappresentino Avalokiteśvara, il bodhisattva della compassione. Il tempio è orientato verso est, cosicché i suoi edifici sono situati sul lato ovest all’interno dei recinti che si allungano in direzione est-ovest. Poiché il tempio si trova esattamente al centro di Angkor Thom, le strade che partono dagli ingressi posti ai quattro punti cardinali della città portano direttamente qui.

[image error]

Dentro il tempio stesso ci sono due recinti a gallerie (il secondo e il terzo recinto) ed un terrazzo più in alto (il primo recinto). La galleria più esterna mostra nel muro più esterno una serie di scene sia storiche che della vita di tutti i giorni, ma c’è molta incertezza nel definire quali siano gli eventi storici rappresentati e come i diversi bassorilievi siano correlati tra loro. Partendo dal gopura orientale e procedendo in senso orario, i soggetti sono: un’armata Khmer in marcia (che include anche alcuni soldati cinesi), seguita dai carri con le provvigioni; delle scene domestiche; nell’angolo a sud-est, una scena del tempio; nel muro meridionale, una battaglia sul Tonle Sap tra gli Khmer e i Champa, con sotto altre scene domestiche; una esibizione navale; scene di palazzo; navi Chăm, seguite da una battaglia di terra vinta dagli Khmer, e poi la vesta per la vittoria; una parata militare (include sia Khmer che Chăm); nella galleria ovest, dei bassorilievi rimasti incompiuti mostrano un’armata che marcia nella foresta, segue una disputa e una battaglia tra gli stessi gruppi di Khmer (Freeman and Jacques sostengono che questa potrebbe rappresentare una rivolta che ebbe luogo nel 1182); una processione reale; nella galleria nord, di nuovo incompiuti, il re che si intrattiene e poi ancora battaglie, una delle quali mostra i Khmer battuti dai Chăm; nell’angolo a nord-est un’altra armata in marcia, e nella galleria est, una battaglia di terra vinta dagli Khmer

Dato che Jayavarman VIII, a metà del tredicesimo secolo, convertì il tempio all’induismo, la struttura fu soggetta a una seria di modifiche: furono demolite le sedici cappelle dedicate al Buddha nel cortile esterne e sostituiti i bassorilievi con altri raffiguranti scene, tra l’altro poco chiare, della mitologia induista.

Una galleria subito a nord del gopura più orientale ad esempio, mostra due scene collegate che sono state spiegate come la liberazione di una dea da dentro la montaglia (Glaize), oppure come un atto di iconoclasma da parte degli invasori Chăm (Freeman and Jacques). Vicino a questi, una serie di pannelli che mostrano una re che combatte con un serpente e muore. Più chiari sono i disegni della costruzione del tempio di Viṣṇu (a sud del gopura occidentale) e la scena del mescolamento del Mare di Latte (a nord del gopura occidentale).

La galleria interna è quasi completamente occupata dal terrazzo superiore, rialzato ad un livello ancora più alto. A questa altezza il visitatore è circondato da torri a forma di viso, ciascuna con due, tre o più comunemente quattro dei famosi visi sorridenti. Le torri sono posizionate lungo la galleria più interna (agli angoli e agli ingressi), e sulle cappelle sul terrazzo superiore. Altri visi sono intagliati nella torre centrale. Come la galleria più interna, il corpo centrale era inizialmente a forma di croce ma fu in seguito riempito e reso circolare. Si eleva per 43 metri sopra il livello del suolo. L’immagine originale di Buddha del sacrario centrale fu rimossa e distrutta da Jayavarman VIII, ma è stata oggi restaurata e può esser vista in un padiglione nella parte nord-est del tempio.

August 30, 2018

Il Torrione Prenestino

Uno dei grandi vantaggi della nuova sede di lavoro, diciamola tutta, è la vicinanza all’Esquilino. Cosa che, oltre a semplificarmi la vita sotto molti aspetti, mi permette una cosa rara per noi romani: fare una bella passeggiata mattutina, per raggiungerla.

Il percorso è assai banale: Via Giolitti, Porta Maggiore e poi un bel tratto di Prenestina. In particolare, nel percorrere quest’ultimo, mi cade sempre l’occhio su un monumento tanto affascinante, quanto poco conosciuto e valorizzato, il Torrione, posto al primo miglio della via antica

Si tratta di una tomba della tipologia a tumulo, la stessa del Mausoleo di Augusto e di Castel Sant’Angelo, per capirci, risalente all’ultimo quarto del I secolo a.C., data abbastanza sicura grazie al rinvenimento di una moneta del 15 a.C, dalle dimensioni paragonabili al Monte del Grano, il probabile mausoleo dell’imperatore Alessandro Severo e del Mausoleo dell’imperatore Gallieno sull’Appia Antica.

[image error]

Tomba consistente in un ampio tamburo circolare in calcestruzzo romano (originariamente interamente lastricato di marmo) che racchiude al centro la cella sepolcrale in travertino. In origine esisteva un corridoio coperto con soffitto a volta che collegava la cella mortuaria all’ingresso esterno della tomba, rivolto verso la strada; l’intero spazio compreso nelle mura esterne veniva quindi riempito di terra

per tutta l’altezza del tamburo esterno e andava a crescere verso il centro del monumento, in modo che il terrapieno venisse a formare una sorta di cono, su cui, probabilmente, come nel Mausoleo di Augusto, erano piantati dei cipressi, che, a loro volta, circondavano la statua del defunto.

Chi vi fosse sepolto, è un mistero: le numerose ipotesi proposte dagli studiosi, come il commediografo Quinzio Atta si scontrano sia con problemi cronologici, sia con il fatto che, per permettersi un’opera del genere, il comittente dovesse essere assai ricco e ben visto dalla famiglia Giulio Claudia.

Nel Medioevo fu sede di un rinomato vigneto, il cui vino riforniva il Patriarchio Lateranense e nel 1400 venne registrato tra le proprietà della nobile famiglia Ruffini o Rufini, che adibì la struttura a cantina costruendovi a fianco una torre su due piani e una bassa fabbrica provvista di una recinzione in lastre di marmo bianco, manufatti oggi non più esistenti; il fatto che nel rinascimento la cella fosse usata come cantina, luogo caratterizzato da una temperatura con scarse escursioni giornaliere e annuali e con un alto valore di umidità relativa, dimostra che a quei tempi era ancora esistente il tumulo di terra che ricopriva le celle funerarie e che la struttura delle celle e del dromos era ancora praticabile e presumibilmente integra.

A inizio Settecento, i Ruffini cedettero il tutto ai padri domenicali irlandesi, che si erano trasferiti a San Clemente nel 1677: a riprova di tale passaggio di proprietà esiste, alquanto rovinata, dentro la cella sepolcrarale una scritta del 1716 in cui Bastille, il cane da guardia, si lamenta del suo compito con il suo padrone, il

“Bastille je m’appelle

fe, Dominique Brulon

ma poste sur ce tourion

pour faire santinelle”

Il luogo fu anche utilizzato nel 1741 per un sontuoso banchetto in onore del Principe di Galles Charles Edward Stuart noto come Bonnie Prince Charlie o il giovane pretendente, allora ancora ventunenne, colui che tentò la restaurazione della sua dinastia sul trono d’Inghilterra.

Nel 1911 divenne proprietà dello stato italiano e l’area fu lottizzata a fini edificatori. Tutte le strutture rinascimentali e medioevali sono andate perdute in conseguenza del bombardamento di San Lorenzo e dell’ex Snia Viscosa: un ordigno, in quell’occasione, distrusse anche una parte del corridoio di accesso. Nel 1948, Il mausoleo fu svuotato del terrapieno e il punto più basso della sua storia forse si raggiunse negli anni Sessanta, quando, in occasione dell’ampliamento della Prenestina, fu demolito una parte del muro circolare esterno.

Il 29 dicembre 2010 è stato inaugurato un parco, per valorizzare l’area, che tra alti e bassi, continua a essere fruibile

August 29, 2018

I Brettii ad Acquappesa

Poco oltre i Lucani ci sono i Bretti, che abitano una penisola, la quale a sua volta comprende un’altra penisola il cui istmo va da Skylletion fino al golfo di Hipponion. Il loro nome è stato dato dai Lucani: questi i ribelli li chiamano appunto “bretti”. Secondo la tradizione, i Brettii che prima erano dei pastori al servizio dei Lucani e poi si affrancarono, si rivoltarono contro di essi esattamente allorché Dione portò guerra a Dionisio e fece sollevare tutti questi popoli gli uni contro gli altri

E’ un brano di Strabone, che narra, in maniera assai romantica, la nascita dei Brettii o Bruzi, per chiamarli alla latina, un popolo italico che dalla seconda metà del IV sec. a.C. cominciò a espandersi in Calabria ai danni sia degli Enotri, sia delle colonie greche. La realtà forse è meno romantica, legata probabilmente a uno delle tante Ver Sacrum dei popoli di lingua sabellica: questo era un rituale, che traeva origine dal voto al dio Mamerte, il Marte romano, nell’offrirgli, come sacrificio, tutti i primogeniti nati nella primavera seguente.

Se gli animali venivano effettivamente sacrificati, mentre i bambini non venivano realmente immolati,crescevano piuttosto come sacrati (cioè protetti dagli dei) per poi, giunti all’età adulta, dover emigrare per fondare nuove comunità (colonie) altrove. In questa maniera nasceva un nuovo popolo. La migrazione era guidata secondo una procedura totemica: si interpretavano i movimenti ed il comportamento di un animale-guida, per trarne auspici e indicazioni sulla direzione del viaggio, ad esempio il toro per i Sanniti, il lupo per gli Irpini, il picchio per i Piceni. ll Ver Sacrum, di fatto, era la risposta di una società arcaica, basata su un’economia quasi di sussistenza, a due problemi: la pressione demografica e alla difficoltà di garantire un’opportuna mobilità sociale ai gruppi gentilizi emergenti.

Nel caso specifico dei Bruzi, la loro Ver Sacrum fu favorita da una fortunata contingenza: gli effetti della politica espansionistica siracusana, che aveva messo in crisi il tessuto sociale e demografico delle poleis italiche, rendendole incapaci di mantenere il controllo e il possesso delle loro chorai, i loro suburbi agricoli.

E la continuità, tra Bruzi e popolazioni sabelliche, è testimoniata da diversi elementi: il primo è la lingua, che i latini, per denigrarli, definivano oscura, benché fosse uno dei tanti dialetti dell’osco, benché, a causa del loro contatto con la Magna Grecia, i ceti dominanti dei Bruzi fossero pienamente ellenizzati: Enni li definiva Ennio “bilingues”, come tramandato da Lucilio e commentato da Festo:

“Bilingues Bruttates Ennius dixit,quod Bruttii et Osce et Graece loqui solit sint. Sunt autem populi vicini Lucanis”

Il secondo, l’economia, che, anche in Calabria, continuava ad essere, come nel Sannio e in Lucania, di tipo silvo pastorale. In particolare, i Bruzi, sfruttando le foreste della Sila si erano specializzati nella produzione della pece

Questa cominciava in autunno, quando, prima che sopraggiungessero i rigori invernali, quando si incidevano in maniera caratteristica i tronchi dei pini. Con l’inizio del periodo primaverile e la ripresa vegetativa, dalle incisioni cominciava a fuoruscire la trementina liquida, destinata a rapprendersi a contatto con l’aria. Questa si raccoglieva periodicamente per tutta l’estate, e dopo essere stata riscaldata in una caldaia di rame (caccavo) e distillata, consentiva di ottenere la cosiddetta “pece bianca”. L’ottenimento della “pece nera”, più famosa e rinomata seguiva invece un procedimento, utilizzato nel Crotonese sino a fine Ottocento che prevedeva l’allestimento di “Forni” somiglianti alle cataste di legname costruite per la produzione del carbone, nei quali si cuoceva il legno dei pini assieme ad altri residui resinosi.

Il terzo, l’organizzazione territoriale: come i Sanniti, questa era su base cantonale e federativa, in cui le forze centrifughe erano compensate dalla presenza di una metropolis, la città sacrale, in cui si svolgevano tutti i riti civili e religiosi utili a definire e rafforzare la propria identità come popolo: nel caso specifico, la metropolis brettia era Cosentia, la nostra Cosenza. I cantoni poi erano articolati in oppida, i villaggi fortificati, abitati dalla classe dominante (guerrieri e magistrati-sacerdoti, nel mondo sabellico, i due ruoli spesso si sovrapponevano), in cui si svolgevano le assemblee di clan e tribali, circondati da una costellazione di fattorie.

Oppida che, per l’influenza greca, nel caso specifico dei Bruzi avevano un aspetto assai particolare: associavano edifici pubblici imponenti (come il teatro di Castiglione di Paludi) a case umili, costruite in ciottoli di fiume uniti a secco, con alzato in mattoni crudi e tetto in tegole. In molti oppida sono ancora visibili i resti delle fortificazioni in blocchi parallelepipedi di arenaria che, poiché simili all’architettura militare greca, fanno supporre l’impiego di maestranze provenienti dalle colonie.

Le tombe dei Bruzi, a cappuccina , formata da una copertura di tegole o anche lastroni di pietra posti ai fianchi della salma e uniti al vertice, cosa che da loro la forma di cappuccio di frate, contenevano tutta una serie di oggetti posti attorno al corpo inumato del defunto. Oltre a vasetti di ceramica di ispirazione greca e funzionalmente diverse a secondo del sesso del defunto, nelle sepolture maschili sono le armi (lance ,spade,scudi,elmi,schiniere) a caratterizzare il rango del defunto, mentre nelle deposizioni femminili tale funzione e’ svolta dai gioielli, sia in oro che in bronzo. Tali elementi ( armi e gioielli) sono per la massima parte di produzione italiota, a testimonianza della forte permeazione culturale magno-greca del mondo brettio. Accanto a questi , tuttavia, coesistono armi di produzione italica; allo stesso modo sembra potersi dedurre la presenza di fabbricatori locali di oggetti in bronzo tra quelli contenuti nel cosiddetto ” Tesoro di Sant’Eufemia”, scoperto nei pressi di Lamezia nel 1865 e conservato nel British Museum.

Ironia della sorte, dato che sino a poche settimane fa lo ignoravo completamente, molte delle testimonianze archeologiche dei Brettii sono state trovate in uno dei luoghi della mia infanzia, ad Acquappesa, nei contrafforti collinari tra il paese vecchio e Intavolata.

Nella località di Serra Manco, è stata identificata un’importante necropoli, in cui sono state recuperati frammenti di ceramiche a figure nere e rosse, un gancio di un cinturone in bronzo, parte di un set plumbeo per il consumo della carne e morsi equini pertinenti, con ogni probabilità, alla sepoltura di un personaggio di rango militare, un cavaliere e uno degli oggetti simbolo della cultura bruzia: un bronzetto, alto 18 cm, venuto alla luce alla fine degli anni ’40 in circostanze fortuite che rappresenta una statuetta peploforica utilizzata come sostegno di uno specchio. Si tratta di un personaggio femminile, abbigliato con un chitone puntinato, datato dalla maggior parte degli studiosi alla seconda metà del V sec. a.C.

Ad Aria del Vento e a Chiantima sono invece stati identificati resti di fattorie, che consistevano in due piccoli vani quadrati affiancati e con portico a “L” usato come deposito dei pithoi, contenitori di derrate, con strutture murarie costituite da uno zoccolo di fondazione in pietrame misto, un primo filare di ciottoli fluviali ed un secondo in laterizi, alcuni piatti e disposti in assise orizzontale, con legante di terra

A Martino di Acquappesa, invece, su di un piccolo pianoro sommitale (300 m s.l.m.), è stato parzialmente indagato un unico grande ambiente a pianta rettangolare (7,50×3,50 m ed ampio 26,25 mq), abbandonato repentinamente forse a causa di uno smottamento o di una frana. Dalla scarsa presenza di pietre nei contesti di scavo si deduce un utilizzo prevalente a zoccolo di fondazione e che l’alzato dovesse essere in materiale deperibile, mattoni crudi, argilla o in legname. Dalla documentazione si rileva anche che gli ambienti interni della fattoria fossero coperti da tetto stramineo, costituito da materiali deperibili (frasche, legname in fascine, piccoli tronchi); copertura pesante, invece, per alcuni ambienti porticati esterni di stoccaggio, analogamente ad alcune fattorie lucane, che presentano strutture a due o più vani in asse, a pianta rettangolare, disposte intorno al cortile con un piccolo oikos, il deposito delle derrate alimentari.

Tutti questi reperti sono conservati nel museo dei Brettii e del Mare di Cetraro. Ora, per quanto scritto prima, proprio questa presenza diffusa di necropoli e fattorie, fa pensare come, nell’area compresa tra Guardia, Intavolata, Acquappesa e Cetraro vi sia un oppidum ancora da scavare…

August 28, 2018

Orgoglio, Pregiudizio e zombie

[image error]

Come forse sapete, da qualche anno, all’Esqiiilino è in corso il progetto “Rione dei Libri”, che ha permesso, con la collaborazione di tanti commercianti della zona, la realizzazione di una biblioteca spontanea e diffusa nel territorio.

Uno dei punti di tale biblioteca è la storica torrefazione Ciamei: devo ammettere come, tutte le volte che passo a prendere un caffè da loro, non posso fare a meno di dare un’occhiata allo scaffale dedicato a libri.

Così, qualche giorno fa, mi cade l’occhio su un titolo assurdo “Orgoglio, Pregiudizio e zombie” associato a una copertina ancora più demenziale, che fonde Walking Dead e la ritrattistica di Hogart e Reynolds.

Essendo un’anima semplice e un lettore assai poco raffinato, non potevo fare a meno di prenderlo: do un’occhiata all’autore, Seth Grahame-Smith, un tizio così fuori di melone da trasformare Lincoln in un cacciatore di vampiri e i Re Magi in personaggi degni di Pulp Fiction.

Incuriosito, cerco su Wikipedia qualche notizia del romanzo e leggo

L’idea di unire un classico della letteratura con il genere horror venne a Jason Rekulak, della casa editrice Quirk Books: Rekulak sottopose la sua idea a Grahame-Smith

cosa che, avendo anche io scritto su commissione, non mi scandalizza

il quale cominciò subito ad aggiungere al testo originale di Jane Austen dei brani scritti di suo pugno che comprendevano combattimenti in pieno stile ninja tra umani e zombie.

Notizia che mi fa vincere ogni remora, dati i miei gusti dozzinali e che mi spinge a prenderelo… La sera, dopo cena, apro la prima pagina, leggo l’incipit

È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno zombie in possesso di un cervello debba essere in cerca di altro cervello. E tale verità si era dimostrata in tutta la sua evidenza durante le recenti aggressioni a Netherfield Park, nelle quali una famiglia di diciotto persone era stata massacrata e divorata da un’orda di morti viventi.

«Caro Mr Bennet, sapete che Netherfield Park è stato finalmente riaffittato?» disse un giorno una signora al marito.

Mr Bennet rispose che non lo sapeva e continuò ad affilare il pugnale e a lucidare il moschetto perché, nelle ultime settimane, gli attacchi degli innominabili si erano succeduti con frequenza allarmante.

E attacco a ridere come uno scemo… Così mi divoro il libro in un paio di giorni… Perché sono innamorato dei Bennet, delle loro innocue follie e del loro piccolo mondo… E perché, diciamola tutta, “Orgoglio, Pregiudizio e zombie” è il romanzo cialtrone, demenziale e coatto che mi piacerebbe scrivere.

Un’opera di metaletturatura fracassona e postmoderna, che fonde brani del romanzo originale di Jane Austin con un linguaggio da fumetto di serie z, che purtroppo, non sarebbe possibile in Italia. Per il nostro considerare i classici come venerandi fossili, da far riempire di polvere, utili al massimo per fare annoiare gli studenti, chi tentasse un’operazione del genere sarebbe preso per pazzo… Peccato, perché, un Promessi Sposi e Vampiri sarebbe, a suo modo, altrettanto divertente da leggere…

August 27, 2018

L’Airone abbandonato

[image error]

Pochi giorni fa, mi è capitato di leggere un post in cui si parlava della possibile vendita in asta giudiziaria del cinema Atlantic, legata alle complesse vicende economiche e finanziarie della Ferrero Cinemas.

Ora, dato che, cito testualmente il post

La delibera comunale in materia di cinema prevede alcuni vincoli per il cambio di destinazione d’uso che però sono molto sbilanciati sulle attività commerciali e addirittura residenziali. Si può raggiungere per legge così il 70% tra residenziale e commerciale e il 30% destinato alle proiezioni

C’è quindi una forte possibilità che lo storico cinema della Tuscolana possa chiudere, impoverendo l’offerta culturale della zona. Ora, essendo una vicenda riguardante un soggetto privato e i suoi problemi di liquidità, il Campidoglio e il Municipio possono fare ben poco.

Però, nello stessa zona, vi è una situazione, in termini di spazi comunali, alquanto scandalosa, molto simile a quello dell’ Apollo: un’ex cinema, tra l’altro capolavoro dell’Arte Contemporanea, di proprietà capitolina, abbandonato a se stesso, lasciato decadere, invece che essere sfruttato come risorsa per arricchire e riqualificare gli spazi urbani.

[image error]

Sto parlando del Cinema Airone, di via Lidia, nel 1953 dall’Ente nazionale di previdenza per gli impiegati in agricoltura, l’Enpaia, commissionato a uno dei geni dell’architettura del Novecento, Adalberto Libera, capo-scuola del razionalismo architettonico italiano e autore del Centro dei Congressi dell’EUR, che, nell’elaborare il progetto, declinò il tema a lui caro della sala collettiva, con l’obiettivo, all’epoca assai moderno, di offrire a ogni spettatore un punto di vista uniforme sulla proiezione.

Per questo Libera eliminò la classica divisione tra platea e galleria e la sostituì con una pendenza uniforme. Ogni dettaglio progettuale concorreva alla ricerca della “forma ideale, necessaria e sufficiente” per svolgere la funzione richiesta: entrare in questa sala doveva essere l’evento parallelo che si svolgeva prima e dopo la proiezione del film.

Così l’architetto raccontava così la sua esperienza progettuale

“L’interno della sala lo sentivo come l’interno di un mandolino, ma non avevo l’ausilio di una forma matematica, sicché sono andato avanti alla meglio per sezioni ellittiche collegate da relazioni empiriche”.

Dalla cornice scenica, della forma di un televisore anni ’50, partivano raggi di seta verde e bianco che imitavano il sorgere del sole.La loro forma, il disegno, la tessitura insieme al colore determinavano un particolare effetto prospettico evidente nelle foto d’archivio. Le fasce bianche hanno una dimensione pressoché costante mentre quelle verdi, che emergono per contrasto, si allargano verso il fondo della sala e si assottigliano sino quasi a scomparire verso lo schermo. Lo spazio, per correzione prospettica, si riduce se dallo schermo guardiamo verso il fondo rivelando il semplice trucco, ma per gli ottocento spettatori che dalla platea guardano verso lo schermo, l’ampliarsi della sala si accentua magicamente.

[image error]

Ad impreziosire l’interno dell’edificio, Libera volle una decorazione murale realizzata da Giuseppe Capogrossi, che nel soffitto della scalinata d’accesso, sembra quasi replicare e suggerire l’accesso della folla.

Un gioiello architettonico, che, in altre città, sarebbe tutelato e valorizzato: ma purtroppo siamo a Roma. Negli anni Ottanta, divenne la discoteca Stellarium, dove qualche volta andai anche a ballare, poi cadde nell’abbandono.

Nel 2011 fu strombazzata dal Campidoglio un progetto di recupero, per trasformare la sala in un moderno auditorium multimediale, ma subito dopo si scatenò una battaglia giudiziaria, anche fondata, che però bloccò ogni iniziativa per la riqualificazione.

Ora l’Airone cade a pezzi, nel disinteresse di un’amministrazione, quella Raggi, che fonda il potere sulla desertificazione culturale.

August 26, 2018

Il ciclo di Cruet

Sino a luglio scorso, nella la Corte Medievale di Palazzo Madama a Torino è stato esposto uno dei capolavori dell’arte laica medievale, ciclo di pitture murali realizzate da un artista proveniente dall’Inghilterra o dalla Francia del Nord 1300 e 1315, sulla base di un codice miniato e su committenza dei signori di Cruet, i Verdon-Dessous, vassalli del conte di Savoia Amedeo V, per ornare le quattro pareti della gran sala della loro dimora, il castello de la Rive a Cruet, in Val d’Isère.

Pitture murali, non affreschi, perché i pigmenti non sono stati applicati su un intonaco di calce ancora freschi, ma su un superficie asciutta, con l’aiuto di un legame di origine organica. I pigmenti sono a base di piombo,di minerali (ocra, azzurrite) e di carbone. Il loro stile è riconducibile al gotico lineare, in cui figure e oggetti sono circondati da una spessa linea nera di contorno, mentre i colori sono stesi in campiture piatte.

Il ciclo, tra le massime dell’arte gotica in Savoia, illustra su una superficie complessiva di 40 metri gli episodi salienti tratti da una chanson de geste composta nel 1180 da Bertrand de Bar-sur-Aube incentrata sulle imprese militari e amorose di Girart de Vienne, cavaliere alla corte di Carlo Magno. Scelta iconografica che una duplice valenza politica: appoggiare le pretese dei Savoia sul Delfinato e proclamare la fedeltà alla causa di Amedeo V, che cercava di mettere ordine a quel manicomio che all’epoca era la successione dinastica nella casata dei Savoia.

Uno degli strumenti, per mantenere un minimo di ordine e fedeltà nei vari rami cadetti, era, grazie anche all’influenza di Maria di Bramante, figlia di Giovanni I, principe cavaliere e poeta, l’affermazione propagandistica delle virtù cortesi, ottenuta sia tramite il dono diplomatico di preziosi codici miniati contenenti poemi cavallereschi d’ambientazione carolingia, sia nella rappresentazione, nei luoghi simbolici del potere feudale, degli elementi “ideologici” delle chanson de geste, celebra l’etica e i valori cavallereschi che la nobiltà avrebbe dovuto, in teoria, rispettare.

In particolare, queste pitture murali, tornate alla luce nel 1985 dopo settecento anni di oblio, vennero liberate dallo strato d’intonaco che le ricopriva e trasferite nel Musée Savoisien di Chambéry. E la loro esposizione a Torino, evidenzia la continuità culturale tra tra i due versanti delle Alpi, legati oltre dal potere dei Savoia, anche dal continuo transito di mercanti, pellegrini e soldati; continuità che le complesse vicende della Storia e della Politica, grazie a Dio, hanno a volte incrinato, ma mai distrutto.

Di cosa trattano queste pitture ? Girart è un discendente d’una nobile famiglia della Guascogna caduta in disgrazia al tempo delle invasioni arabe. Il giovane, che ambisce a riscattare la propria condizione, si pone al servizio di Carlo Magno, il re dei Franchi destinato alla consacrazione imperiale indossando le vesti di paladino e propagatore della fede cristiana nell’Europa tra VIII e IX secolo.Il nostro eroe, che ottiene l’investitura a cavaliere, si fa notare dal rex francorum per il valore guerresco ricevendo come ricompensa la signoria sulla città di Vienne.

A questo punto interviene una grave infrazione del codice cavalleresco: l’intraprendente vedova, invece di attendere la proposta di Girart, in ossequio alle regole dell’amor cortese, prende lei stessa l’iniziativa facendo delle avances al giovane cavaliere che, risentito, la respinge. Il rifiuto, motivato dall’etica del tempo, dà l’avvio a una sequenza di vendette e successive azioni riparatorie, degne del Trono di Spade, che coinvolgeranno Girart e i suoi nipoti in un lungo conflitto contro Carlo Magno.

L’interminabile contesa verrà poi risolta in base alle regole della mentalità medioevale, con un duello “giudiziario” tra i nipoti di Carlo Magno e di Girart, una sorta di ordalia in cui ragione e torto vengono stabiliti dal favore divino verso l’una o l’altra delle parti in causa. Il combattimento si concluderà con l’intervento divino che, a mezzo d’una nube, acceca i contendenti, obbligandoli a deporre le armi e esortandoli, tramite un angelo suo emissario, a recarsi in Spagna per dedicarsi alla lotta contro gli Arabi che al tempo la occupavano.

Per cui, il messaggio del ciclo di pitture è assai semplice: andare oltre gli egoismi e gli interessi degli individui, per dedicarsi al bene comune della Contea. Come accennato in precedenza, queste pittura derivano da un codice miniato, probabilmente realizzato dal cosiddetto Collaboratore del Maestro della vita di Sainte Benoite d’Origny, di origine piccardo, di cui è conservata un’opera, La Chanson de Huon de Bourdeax, presso la Biblioteca Universitaria di Torino e che era di proprietà dei Conti di Savoia. In particolare, nelle miniature di tale codice, vi sono straordinarie somiglianze con le pitture di Cruet, dalle figure dei soldati al modo di rappresentare gli edifici.

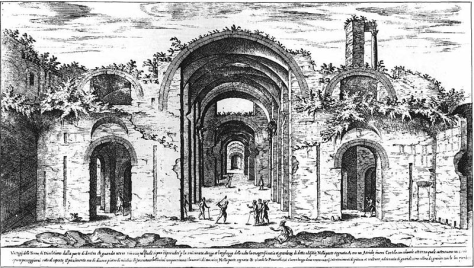

L’Esquilino ai tempi di Etienne Duperàc (1575)

Etienne Duperàc (1535, 1604)

architetto, disegnatore, pittore, incisore, cartografo francese

Da “I vestigi dell’antichità di Roma raccolti e ritratti in perspettiva con ogni diligentia da Stefano Du Perac parisino” 1575

Alcune stampe cinquecentesche di siti archeologici localizzati nel Rione Esquilino o nelle immediate vicinanze

August 25, 2018

L’ascesa dei dinosauri (Parte I)

Come tutti i bambini, ero affascinato dai dinosauri: quegli enormi lucertoloni, a volte lenti e stupidi, a volte feroci e furbi, che per milioni di anni avevano dominato la Terra, dopo un’ascesa rapita e improvvisa, capace di surclassare i grandi anfibi del Permiano, sconfitti solo dal Fato e da un’asteroide.

Negli ultimi anni, le scoperte paleontologiche, hanno cambiato di molto questo scenario: nuovi fossili e nuove interpretazioni di vecchi dati ci hanno permesso di comprendere meglio i dinosauri, che di fatto, sono sopravvissuti all’estinzione della megafauna del Cretacico e continuano a vivere e prosperare accanto a noi: uno di loro, un pappagallo alquanto brontolone e capriccioso, sta poltrendo sulla mia spalla, mentre butto giù questi post.

Per di più, la loro ascesa, più che una marcia trionfale, fu una lunga e contorta anabasi: per i primi 30 milioni di anni furono animali alquanto marginali, che popolavano ristrette nicchie ecologiche e raggiunsero la loro posizione dominante per pura casualità.

Per comprendere meglio questo concetto bisogna dare uno sguardo un poco più approfondito proprio al Permiano, la cui fauna, sotto molti aspetti è altrettanto interessante di quella del Cretacico. All’epoca i continenti erano riuniti nel grande blocco della Pangea, a sua volta suddiviso in due macro aree.

A Nord vi era la Laurasia, che comprendeva, grossomodo, Eurasia e Nord America e a Sud la Gondwana, da cui avranno origine , l’America meridionale, l’Africa, l’India, l’Antartide e l’Australia. Tra le due macroaree si apriva un vasto mare, esteso dal Giappone all’Italia, chiamato Tetide, enorme bacino caratterizzato da molteplici situazioni paleogeograficostrutturali, che trova riscontro in successioni stratigrafiche estremamente diversificate da regione a regione.

A tale conformazione geografica, in fondo abbastanza semplice, si contrapponeva una forte variabilità climatica: quando inizia il Permiano, la Terra si trovava in una fase di era glaciale, cosicché le regioni

polari erano coperte da spessi strati di ghiaccio. Le glaciazioni continuarono a coprire gran parte del territorio della Gondwana, come già successo nel precedente periodo del Carbonifero. Allo stesso

tempo i tropici erano coperti da paludose foreste.

Verso la metà del periodo il clima divenne più caldo e mite, i ghiacciai si ritirarono, e l’interno dei continenti divenne più secco. Gran parte dell’interno della Pangea era probabilmente arido, con grandi fluttuazioni stagionali (stagioni da umide a secche), a causa della perdita degli effetti di moderazione delle zone vicine all’acqua. Questa tendenza a diventare più secco continuò fino alla fine del Permiano, con l’alternarsi di periodi più caldi e più freddi.

Ciò causò una enorme pressione evolutiva, dove a rimetterci, furono proprio gli anfibi: molti gruppi si estinsero, altri si evolsero verso nuove specializzazioni, soprattutto terrestri, tra cui l’Eryops, un massiccio predatore che si aggirava tra le paludi e i laghi del Nord America, dalla dentatura formidabile, che occupava all’incirca la stessa nicchia ecologica dei nostri alligatori e dissorofidi, pienamente terrestri, dall’ottimo udito e dotati di una spessa corazza lungo il dorso, che svolgevano il ruolo di piccoli predatori.

Al contempo, hanno un grande successo evolutivo dei sinapsidi, un classe di vertebrati tetrapodi il cui nome deriva da una parola greca che significa “arcate fuse”. Il termine si riferisce alla conformazione dei lobi temporali del cranio: i sinapsidi si distinguono, infatti, per la presenza di un foro su ciascuna tempia, detto finestra temporale, che forma un’arcata sulla quale si attaccano i muscoli che servono per la masticazione, caratteristica che sarà poi ereditata dai mammiferi e dai primati.

I dinosauri, uccelli compresi, sono invece diapsidi, perché hanno due finestre temporali su ciascun lato del cranio, invece di una soltanto. I primi sinapsidi ad avere successo furono i pelicosauri, tra cui l’edafosauri, i famosi tetrapodi con la vela di pelle sulla schiena, retta dalle espansioni superiori delle vertebre, che fungeva da scambiatore di calore. Posizionato di fronte al sole l’animale disperdeva il calore, mentre se posto “di profilo” poteva aumentare la sua superficie e di conseguenza aumentare il calore corporeo.

I pelicosauri avevano nella bocca, oltre ai normali denti, anche una fitta serie di denti simili a mollette per la biancheria, disposti sul palato e nell’interno della mandibola: questi denti interni servivano per macerare i vegetali di cui si nutrivano, che venivano masticati muovendo la mandibola avanti e indietro come una macina.

Parallelamente ai pelicosauri si evolsero i sfenacodonti, carnivori, che svolsero il ruolo di superpredatori sulla terraferma, in sostanza creando la nicchia ecologica attualmente occupata da leoni e tigri. A differenza dei pelicosauri, gli sfenacodonti possedevano denti simili a incisivi e altri simili a canini. Erano cioè degli eterodonti, come gli umani, con denti specializzati in funzioni diverse: una caratteristica che i rettili in genere (per esempio i coccodrilli) non possiedono, avendo denti di dimensioni diverse ma tutti della stessa forma. In più, grazie alla recente scoperta del loro pattern fibrolamellare di crescita ossea, abbiamo la certezza di come questi tetrapodi fossero endotermi, ossia capaci di regolare tramite metabolismo la loro temperatura corporea.

Per cui, il famigerato dimetrodon, lo sfenacodonte che come i pelicosauri aveva una vela sulla schiena, non la poteva utilizzare come strumento per regolare la temperatura: per cui o fungeva da strumento per la selezione sessuale, come le corna dei cervidi, ossia il dimetrodon con la cresta più grande aveva più possibilità di rimorchiare, o come bieco trucco per ingannare le prede, che potevano scambiare da lontano il feroce predatore per un pacifico pelicosauro.

Verso la metà del Permiano i pelicosauri scomparvero e gli sfenacodonti si evolsero nei terapsidi, con caratteristiche più simili a quelle dei mammiferi moderni. La loro finestra temporale era più larga di quella dei pelicosauri. I loro arti inferiori non erano più laterali come quelli dei rettili, ma si sviluppavano in verticale. Erano eterodonti, con tre diversi tipi di denti: incisivi, canini e molari e mantenevano l’eterotermia degli antenati: alcune loro specie erano anche dotate di pelo.

I terapsidi più arcaici furono i dinocefali, il cui nome significa “teste terribili”, poiché la caratteristica saliente dei dinocefali riguardava il cranio. Nella maggior parte delle specie, infatti, questo era grande e dotato di un ispessimento osseo. Questa caratteristica, detta pachiostosi cranica, sembrerebbe essere stata un adattamento per un comportamento intraspecifico “testa contro testa”, forse per predominio del territorio o per l’accoppiamento. In alcune specie, poi, il cranio era munito di protuberanze o corna.

La loro forma più primitiva fu estemmenosuco, che viveva nell’attuale Russia Europea. dotato di un corpo massiccio e di zampe robuste e forti per sostenerlo. L’intero animale era grande circa quanto un toro, e forse ancor più pesante. Le caratteristiche più notevoli dell’estemmenosuco riguardavano il cranio. Questo era ornato di svariate protuberanze, di grosse dimensioni, che si proiettavano verso l’alto e all’infuori. Due di queste protuberanze erano simili a mazze ed erano poste lateralmente, mentre sulla cima del cranio vi erano strutture larghe e alte, simili a corna.

Anche la dentatura dell’estemmenosuco era particolare: i denti anteriori erano lunghi e acuminati, simili agli incisivi dei carnivori; a questi seguivano un paio di canini per mascella, ancor più lunghi e simili a vere zanne. I denti all’altezza delle guance, invece, erano di dimensioni ridottissime. Questo fa pensare come fosse una sorta di onnivoro, capace sia di nutrirsi di foglie, sia di carogne.

L’evoluzione successiva portò allo sviluppo dei tapinocefali, il cui nome significa “testa umile”, erano caratterizzati da un corpo tozzo e massiccio a forma di botte e da un cranio senza protuberanze, ma eccezionalmente spesso, che svolgevano il ruolo dei grandi erbivori dell’epoca e dell’eotitanosuco, un superpredatore simile a un coccodrillo sprovvisto di corazza e con una testa più corta. Le zampe robuste erano tenute sollevate dal terreno e sporgevano leggermente all’infuori per sorreggere il corpo. Il cranio era alto e profondo, ed era equipaggiato con una formidabile dentatura: due lunghi canini

superiori a forma di sciabola dovevano essere le principali armi di questo predatore.

I dinocefali furono gradualmente sostituiti dai teriodonti, nome che significa “denti da bestia”. Le mascelle dei teriodonti erano molto simili a quelle dei mammiferi, al contrario di quelle dei dinocefali Il loro osso dentale era divenuto più grande, e questa caratteristica conferiva loro un morso più efficiente. Inoltre alcune altre ossa presenti sulla mandibola dei rettili si spostarono verso l’orecchio, permettendo ai teriodonti di sentire meglio e di aprire maggiormente l’apertura boccale. Questo insieme di caratteristiche permise ai teriodonti di diventare il gruppo di sinapsidi di maggior successo. Ben presto questi animali si diversificarono in tre ulteriori gruppi: i gorgonopsi, i terocefali e i cinodonti. I primi, più arcaici, ma tra i principali predatori dell’epoca, il cui nome significa “aspetto da Gorgone”erano dotati forti zampe posteriori, che consentivano loro di sollevarsi come orsi, e di una grande testa allungata, con una dentatura notevole. Erano provvisti di lunghi canini ricurvi, che in alcune forme assomigliavano a vere e proprie sciabole.

I terocefali, rispetto ai precedenti gorgonopsi svilupparono alcune caratteristiche che li rendevano ancor più simili ai mammiferi rispetto ai loro antenati. Ad esempio, le finestre temporali posteriori erano più ampie e ospitavano muscoli masticatori più grandi, mentre la postura, probabilmente, si era fatta più eretta. Altra importante caratteristica era l’evoluzione di un iniziale palato secondario, che permetteva a questi animali di respirare durante la nutrizione.

Tuttavia, nonostante fossero particolarmente evoluti rispetto ai gorgonopsi e ai terapsidi primitivi, i terocefali non aumentarono mai di dimensioni, e si specializzarono andando a occupare la nicchia ecologica dei piccoli predatori e degli insettivori.

Infine, i cinodonti, che possedevano quasi tutte le caratteristiche degli attuali mammiferi, compresa la presenza dei peli, di un orecchio interno come il nostro e di un palato secondario un palato secondario sopra la bocca. Questo permetteva all’aria di entrare nei polmoni attraverso il retro della bocca, cosicché i cinodonti potessero masticare e respirare contemporaneamente.

Un’ecologia quindi complessa e diversificata, che entrò in crisi 252 milioni di anni fa, quando un lago di magma cominciò ad agitarsi sotto l’attuale Siberia; fiumi di roccia liquida si insinuarono attraverso il mantello e la crosta terrestre, per poi riversarsi sulla superficie attraverso fessure larghe un paio di chilometri. Le eruzioni continuarono per milioni di anni, vomitando tanta lava da sommergere la gran parte dell’attuale Asia e avvelenando con i gas tossici l’atmosfera.

Le temperature salirono vertiginosamente, gli oceano divennero acidi: quest’apocalisse provocò la scomparsa dell’81% delle specie marine e del 70% delle specie di vertebrati terrestri; fu l’unica estinzione di massa nota di insetti.Si è stimato che si estinsero il 57% di tutte le famiglie e l’83% di tutti i generi. Poiché andò persa così tanta biodiversità, la ripresa della vita sulla Terra fu un processo molto più lungo – si ipotizzano 10 milioni di anni -rispetto ad altre estinzioni di massa.

Tra i vertebrati terrestri sopravvissero Il listrosauro, un terapside dicinodonte erbivoro della taglia di un maiale, alcuni piccoli terapsidi cinodonti carnivori, tra cui gli antenati dei mammiferi e gli arcosauri, piccoli rettili capaci di assumere la posizione eretta, che li aiutava a correre più veloci, a coprire distanze maggiori e a raggiungere le prede con più facilità, da cui discenderanno sia i coccodrilli, sia i dinosauri..

Alessio Brugnoli's Blog