Alessio Brugnoli's Blog, page 137

September 9, 2018

Dieci anni dopo

[image error]

Tra i tanti amici di Jenny, vi era un politicante meneghino che, all’epoca, per i casi della vita, si era ritrovato sottosegretario del governo dell’epoca: ora dato che non ricordo a cosa e neppure particolari polemiche legate al suo nome, posso arguire che, se non si distinse nel bene, non lo fece neppure nel male, cosa che, nelle attuali peripezie della politica italiana, potrebbe essere anche un motivo d’encomio.

Ad essere sincero, non è che quando lo conobbi, mi sembrasse chissà quale cima: però a confronto dell’attuale compagine governativa, ho l’impressione che possa fare la figura di un gigante del pensiero e della cultura, il che è tutto dire…

Comunque, questo politicante, tra l’altro persona assai distinta e signorile, per tenere buoni i suoi rapporti con l’alta società locale e con i suoi portatori di voti, ogni paio di settimane offriva una cena nei migliori ristoranti milanesi: per giustificare l’esborso e per darsi un tono, perché immagini scrivere sul giustificativo di spesa “riempire lo stomaco a un’orda di lobbysti e parassiti” sarebbe stato poco simpatico, appioppava a queste serate l’impegnativo nome di “convegni”.

Per cui, il suo portaborse tuttofare, un tipo assai sveglio che, con il mutare dello scenario politico si è reinventato come ristoratore, sceglieva un tema, che variava dalla storia antica all’attualità, dall’arte alla tecnologia, invitava un paio di professoroni universitari locali come relatori e tra una portata e l’altra, moderava il dibattito.

Ora, dato che il suddetto politicante aveva una cotta, a onor del vero, assai platonica, per Jenny, lei e il sottoscritto, nel ruolo del presunto cugino, eravamo sempre invitati. Senza timore di essere smentito, posso vantarmi di essere uno dei convitati capace di dare maggiore soddisfazione, nell’apprezzare il cibo e le idee, agli organizzatori.

Una sera, il tema del dibattito fu il crack di Lehman Brothers, di cui, se non erro, sono passati una decina d’anni… Il principale relatore, un barone della Cattolica, se ne uscì con fare oracolare

“Sei mesi e la crisi sarà passata: anzi, dovremmo imporre una forte stretta creditizia, per impedire l’esplodere dell’inflazione”.

Mi permisi di contestarlo, evidenziando come, per la teoria del caos, essendo l’economia un sistema non lineare, fosse assai azzardato enunciare delle previsioni a medio termine: al massimo, dato che l’evoluzione del sistema è sempre vincolata dal suo spazio delle fasi, si poteva soltanto affermare, cosa ahimé banale e di scarsa utilità pratica, che la crisi sarebbe prima o poi finita.

Cominciò così un dibattito assai accanito, dove il professorone mostrò diverse lacune in matematica, interrotto solo da un monumentale dolce al cioccolato, proveniente da Pasticceria l’Antica di Ernst Knam, nome che all’epoca, devo essere sincero, mi diceva ben poco… Con il senno di poi, di cui sono piene le fosse, la previsione del professorone si è rivelata un flop, quasi al livello dell’uscita di un grande manager di Accenture, certo del fatto che Blu avrebbe dominato il mercato della telefonia cellulare in Italia…

La questione è che, come cercavo di spiegare all’epoca, nelle scienze che analizzano sistemi complessi, come quelli sociali, la fallibilità non è intrinseca all’osservatore, ma all’oggetto dello studio, per gli effetti della non linearità che impediscono previsioni a medio termine e ci costringono a utilizzare modelli euristici, la cui precisione è soggetta una progressiva e continua revisione.. E proprio nella consapevolezza dei propri limiti predittivi e nel tentativo di delimitarli e minimizzarli, è la grandezza della Scienza…

Non possiamo sapere tutto, possiamo sbagliare, ma non dobbiamo rimanere prigionieri dei nostri errori…

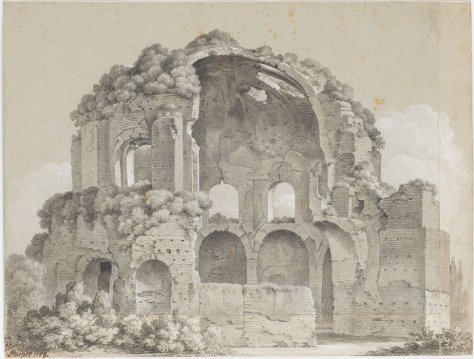

Tempio di Minerva Medica: autentica superstar per gli artisti del passato: parte seconda

Pubblichiamo altre immagini tra le numerosissime esistenti sul cd. Tempio di Minerva Medica in una ideale carrellata attraverso i secoli

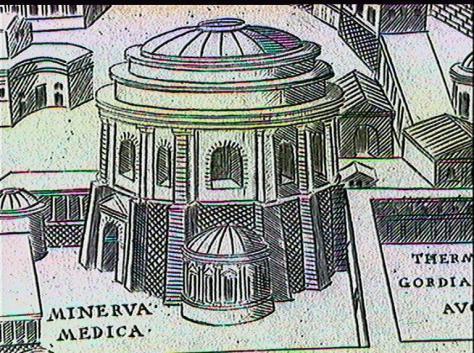

1552 Pirro Ligorio – Ricostruzione del Tempio di Minerva Medica

1552 Pirro Ligorio – Ricostruzione del Tempio di Minerva Medica

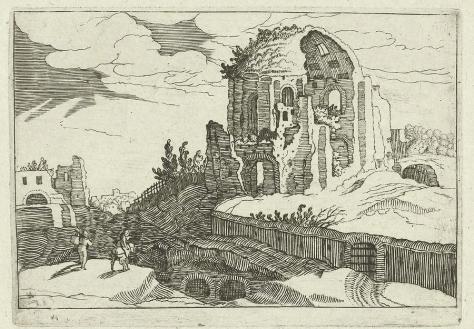

1618 Willem van Nieulandt II – Nynphaeum in Rome

1618 Willem van Nieulandt II – Nynphaeum in Rome

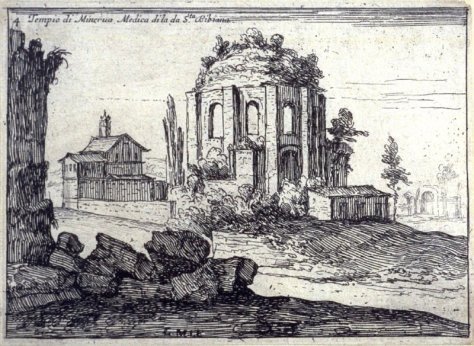

1629 Giovan Battista Mercati – Tempio di Minerva Medica e Santa Bibiana

1629 Giovan Battista Mercati – Tempio di Minerva Medica e Santa Bibiana

1646 Jan van de Velde II – Travellers in Front of the Minerva Medica Temple in Rome

1646 Jan van de Velde II – Travellers in Front of the Minerva Medica Temple in Rome

1700 ca. Ferdinando Galli Bibiena – Tempio di Minerva Medica

1700 ca. Ferdinando Galli Bibiena – Tempio di Minerva Medica

1753 Giuseppe Vasi – Tempio di Minerva Medica presso Porta Maggiore

1753 Giuseppe Vasi – Tempio di Minerva Medica presso Porta Maggiore

1754 Richard Wilson – The Temple of Minerva Medica

1754 Richard Wilson – The Temple of Minerva Medica

1755 Jonathan Skelton – The Temple of Minerva Medica

1755 Jonathan Skelton – The Temple of Minerva Medica

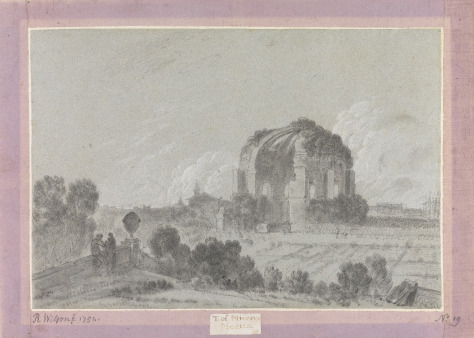

1758 Adolf Friedrich Harper – Temple of Minerva Medica

1758 Adolf Friedrich Harper – Temple of Minerva Medica

1800 ca. E Hearth – Tempio di Minerva Medica (incisione su acciaio)

1800 ca. E Hearth – Tempio di Minerva Medica (incisione su acciaio)

1811 Joseph Mallord e William Turner – The Temple of Minerva Medica

1811 Joseph Mallord e William Turner – The Temple of Minerva Medica

1826 Pietro Parboni – Veduta del Tempio di Minerva Medica

1826 Pietro Parboni – Veduta del Tempio di Minerva Medica

View original post 9 altre parole

Tempio di Minerva Medica: autentica superstar per gli artisti del passato

Per secoli il cd. Tempio di Minerva Medica è stato uno dei soggetti preferiti per i paesaggisti e i vedutisti di tutta Europa che venivano a Roma per immortalare le magnificenze della città. E per secoli è stato uno dei monumenti più conosciuti, più ammirati e più studiati da tanti illustri artisti e architetti che ci hanno donato capolavori sparsi in tutto il mondo. Poi, all’inizio del ‘900, la scellerata decisione di fargli passare una ferrovia accanto (all’inizio per meri scopi economici) ha costretto le autorità competenti dell’epoca a chiuderlo al pubblico e a decretarne un lento ma inesorabile declino. Vogliamo con questa breve ma significativa carrellata di immagini rendere omaggio e giustizia a questa fantastica testimonianza del periodo costantiniano sperando che, finalmente, vengano prese delle decisioni che non solo ne preservino le strutture ma lo valorizzino e lo facciano conoscere di nuovo e apprezzare in tutto il mondo.

View original post 72 altre parole

September 8, 2018

Angkor (Parte VI)

[image error]

Dopo la morte Jayavarman VII cominciò la progressiva decadenza dell’impero khmer. Al gran re successe il figlio Indravarman II, anche lui buddista, probabilmente malato di lebbra, che continuò l’attività edilizia del padre ad Angkhor Thom.Nonostante la sua religione, mantenendo la tradizionale tolleranza khmer, restaurò il Phimeanakas tempio induista forma di piramide a tre livelli, completandolo con una torre

Secondo una leggenda, raccontata dal viaggiatore e diplomatico cinese Zhou Daguan, l’imperatore Khmer passava la prima parte di ogni notte nella torre con una ragazza Nāga, lo spirito serpente, e durante questo incontro, nemmeno la regina poteva intromettersi. Solo durante la seconda parte della notte il re ritornava a palazzo dalla regina. Se una notte il nāga non fosse venuto, allora il re avrebbe avuto i giorni contati; se invece era il re a non andare all’incontro, una calamità sarebbe caduta sulla sua terra.

[image error]

Poi realizzò la terrazza degli elefanti, chiamata così dalle numerosissime sculture di elefanti in parata che ne ornano il basamento, alto circa tre metri. Da essa si proiettano verso la piazza cinque grandi scalinate, disposte simmetricamente, delle quali la centrale è la maggiore. I muri nei pressi delle scalinate sono ornati anche da garuḍa e da figure con la testa di leone.Sul suo scopo, abbondano le ipotesi: sino a poco tempo fa si ipotizzava che fosse dedicata al mercato o alle cerimonie religiose, ma recentemente va per la maggiore l’ipotesi che fosse la sede del Palazzo Reale, costruito in legno e distrutto nei secoli.

A supporto di tali ipotesi vi sono il ritrovamento di tegole di piombo, che secondo il solito Zhou Daguan costituivano la copertura degli appartamenti reali la presenza di fregi raffiguranti le oche sacre (hamsas) sulla piattaforma rialzata.

[image error]

Infine, vece costruire la cosidetta terrazza del re lebbroso, dominata da di una statua raffigurante il dio induista della morte Yama, il luogo dove forse venivano cremati i re khmer. Alla morte di Indravarman II, prese il potere il nipote Jayavarman VII Ebbe in sposa Sri Prabha, la figlia maggiore di un bramino, prete reale di Jayavarman VII.

Fervente induista, sotto il suo regno cessò il clima di tolleranza religiosa istituito da Jayavarman VII e rispettato dal successore Indravarman II. Si dedicò alla conversione dei templi buddisti in induisti e a distruggere, o convertire in lingam, migliaia di statue del Buddha (secondo alcune stime oltre 10000), compresa quella alta quasi 4 metri contenuta nel Bayon, ricostruita nel 1935 e visibile in un padiglione a nord-ovest del tempio. In questo processo di riconversione religiosa, ma anche politica, probabilmente volto anche a ricostituire il culto del sovrano come devaraja (dio-re), vennero inoltre cancellati molti riferimenti ai suoi due predecessori buddisti.

Durante il suo regno, l’Impero Khmer venne minacciato dagli eserciti dei Mongoli, che in quel periodo tentavano di espandersi anche nel Sud Est asiatico. Per evitare lo scontro, attorno al 1285 Jayavarman VIII inviò un tributo a Kublai Khan e si dichiarò suo vassallo.

[image error]

Nel suo regno, fu costruito l’ultimo dei templi di Angkor, il Mangalartha, in onore dell’omonimo bramano,assimilato a Vishnu. Il tempio ha pianta cruciforme e si apre ad est, mentre verso gli altri tre punti cardinali offre delle porte cieche. La stanza centrale ospitava due statue, di Mangalartha e sua madre, di cui è attualmente visibile il piedistallo. I frontoni giacciono sul terreno. Mostrano Vishnu disteso sul serpente Shesha, Vishnu che in tre enormi passi riconquista il Mondo, uno Shiva danzante con quattro braccia e Krishna che solleva il monte Govardhana.

Dopo la cacciata dal potere di Jayavarman VIII, i problemi dell’impero khmer divennero sempre più evidenti. Da una parte, furono causati dalle modifiche degli equilibri geopolitici dell’area, con l’affermazione e la progressiva espansione dei popoli tai nella periferia occidentale dell’impero. Il primo Stato tai a ribellarsi fu il Regno di Sukhothai, fondato nel 1238 da Sri Indraditya, governatore siamese di una provincia del Regno di Lavo, vassallo dei khmer. L’espansione di Sukhothai cacciò i khmer dalla penisola malese e dalla sponda occidentale del Chao Phraya, il fiume principale dell’odierna Thailandia Centrale. Nell’estremo nord-ovest dei possedimenti khmer, nel 1292 i tai yuan (un’altra etnia della famiglia tai) del Regno di Ngoenyang conquistarono Haripunjaya e fondarono il Regno Lanna, guidati dal condottiero Mengrai il Grande.

Nel 1350 Ramathibodi I fondò il regno siamese di Ayutthaya, che assorbì il Regno di Lavo. Il nuovo regno siamese si ingrandì in breve tempo conquistando territori appartenenti sia a Sukhothai che ad Angkor, delle quali decretò il declino. Secondo alcune fonti, le armate di Ayutthaya espugnarono Angkor dopo un lungo assedio nel 1353, secondo altre nel 1369.

Il sovrano Lampong Reachea morì durante l’assedio e Ramathibodi affidò il governo al proprio figlio Principe Chao Basath. Questi morì due anni dopo e venne sostituito dal fratello Chao Baat, che morì dopo tre mesi e venne a sua volta sostituito da un altro figlio di Ramathibodi, Chao Kambang-Pisey. In questo modo il glorioso Impero Khmer divenne uno Stato vassallo di Ayutthaya. La conquista di Angkor portò anche all’annessione di diversi territori khmer nelle odierne zone della Thailandia dell’Est.

Le insegne regali khmer furono poste in salvo dal Principe Soriyotei e da un gruppo di aristocratici che fuggirono nell’odierno Laos, da dove organizzarono la resistenza ai siamesi. Nel 1354, i principati laotiani vassalli dei khmer furono unificati da Fa Ngum, che divenne così il fondatore del Regno Lan Xang, il primo Stato autonomo laotiano. Tale regno, nel corso dei successivi tre secoli, avrebbe costituito un severo ostacolo per le ambizioni espansionistiche siamesi verso oriente. Soriyotei tornò ad Angkor nel 1357, al comando di un esercito organizzato con l’aiuto di Re Fa Ngum, si riprese il trono cacciando i siamesi, il cui viceré Chao Kambang-Pisey venne dato per disperso.

Nel 1431, però, le armate siamesi di Ayutthaya conquistarono nuovamente Angkor e la distrussero. La riscossa khmer avvenne ndurante il regno di Barom Reachea I (dal 1566 al 1576), che respinse i siamesi e trasferì la corte nella vecchia capitale.

Ma di fatto, essendo Angkor nel mezzo di una zona di guerra scarsamente difendibile, lungo le naturali direttive di invasioni thai e contrattacchi khmer, non la rendeva la sede ideale come capitale del regno. A questi problemi si aggiunsero quelli legati alla fine del periodo caldo medievale e all’inizio della successiva piccola era glaciale, che cambiò il regime delle piogge nell’area.

Gli antichi Khmer erano una comunità tradizionalmente agricola, che dipendeva fortemente dalla risicoltura. I contadini, che costituivano la maggioranza della popolazione del regno, piantarono riso vicino alle rive del lago o del fiume, nelle pianure irrigate che circondavano i loro villaggi, o sulle colline quando le pianure furono allagate. Le risaie furono irrigate da un sistema idraulico massiccio e complesso, tra cui reti di canali e baray o giganteschi serbatoi d’acqua. Questo sistema , che garantiva almeno tre raccolti l’anno, aveva permesso la formazione di comunità di coltivatori di riso su larga scala che circondavano le città Khmer. Palme da zucchero, alberi da frutta e ortaggi erano coltivati nei frutteti dai villaggi, fornendo altre fonti di prodotti agricoli come lo zucchero di palma, il vino di palma, il cocco, i vari frutti tropicali e le verdure.

Con il mutare del regime delle piogge, che divennero meno frequenti, ma più rovinose, questo sistema economico entrò in crisi: le grandi infrastrutture idrauliche di Angkor si mostrarono inadeguate a gestire il mutamento e i loro costi superarono i benefici. Al contempo la produttività agricola collassò, solo di recente, con l’aumento della temperatura di questo secolo, ha raggiunto il livello medievale, rendendo complesso nutrire agglomerati urbani di grandi dimensione e riducendo drasticamente i proventi fiscali dei regnanti khmer, i quali, per reazione, modificarono anche la base economica del regno.

Per sfruttare al meglio l’aumento del commercio marittimo cinese dell’epoca Ming, spostarono il loro centro politico nella zona dell’attuale capitale Phnom Penh e integrarono per via matrimoniale nelle famiglie dell’élite khmer ricchi commercianti cantonesi e malesi.

Questi fattori provocarono lo spopolamento di Angkor, che, però, nonostante la retorica francese dell’Ottocento, finalizzata a giustificare le imprese coloniali di Parigi, non fu mai una “città perduta”. Il sito continuò ad essere abitato, anche se in forma ridotta e nei templi continuarono a essere officiati i riti religiosi.

Dal diciassettesimo secolo ci sono addirittura iscrizioni che testimoniano degli insediamenti giapponesi in città. La più nota iscrizione riporta che Ukondafu Kazufusa celebrò ad Angkor il Capodanno Khmer nel 1632. Inoltre le la prima planimetria nota di Angkor Wat è opera di Kenryio Shimano, che visitò Angkor tra il 1632 e il 1636.

Recenti scavi archeologici hanno mostrato come i lavoro di manutenzione degli edifici di Angkor Thom e la cura dei canali continuò in maniera massiccia sino al XVII secolo. Anche i bassorilievi di Angkor Wat dei corridoi a nordest furono terminati appena verso la fine del XVI secolo.

Al contempo la città fu visitata da numerosi viaggiatori portoghesi e spagnoli che la reso nota in Occidente, benché interpretassero con molta fantasia le rovine come di origine greca o romana.Il primo resoconto dettagliato in ordine di tempo fu opera di Diogo do Couto, che si ritiene abbia raccolto la testimonianza del frate cappuccino Antonio de Magdalena, che visitò Angkor attorno al 1585 e una descrizione molto precisa della città fu pubblicata a Roma nel 1601 da Marcelo de Ribadeneira…

September 7, 2018

Il muro di terra delle Carine

Veduta attuale del Muro della Suburra

Veduta attuale del Muro della Suburra

Sorgente: Il muro di terra delle Carine www.romeandart.eu

L’urbanistica di Roma sin dai tempi primitivi è stata conseguenza delle occupazioni dei siti da parte delle tribù che si spartivano il territorio e la sfera d’influenza con veri scontri fisici che se tra il IX ed VIII secolo a.C. si verificavano tra Sacravienses e Suburani, venti secoli dopo vedevano coinvolti Monticiani e Trasteverini.

Il limite tra le due fazioni era lo stesso, il muro di terra delle Carine e il luogo dello scontro la valle fangosa tra Palatino ed Equilino che in tempi arcaici si chiamò Foro Romano e in tempi moderni Campo Vaccino.

La storia del territorio di confine inizia già nell’età del bronzo medio, XIII secolo a.C., quando le antiche comunità italiche iniziarono ad insediarsi in sponda sinistra del Tevere; i latini scesero lungo la colata di Capo di Bove andando ad insediarsi…

View original post 528 altre parole

September 6, 2018

Il Mausoleo di Villa Gordiani

[image error]

Negli ultimi anni, il complesso di Villa Gordiani è stato oggetto di nuovi studi, che si sono concentrati sulle peculiari caratteristiche del suo Mausoleo, Tor de Schiavi, nel tentativo di capire a chi fosse destinato. Mausoleo che è stretta relazione ad una villa di proprietà imperiale, soggetta a grandi lavori di ristrutturazione alla del III o agli inizi del IV secolo d.C. quando l’impianto più antico si amplia con la costruzione di un’aula ottagona, interpretata normalmente come un ninfeo, di un’aula absidata, dedicata alle udienze imperiali e di una zona a N di un settore termale. Una struttura, sotto molti aspetti, simile a quella della ristrutturazione costantiniana del Sessoriano.

Tornando al mausoleo il primo dato emerso ultimamente, da prendere però con le molle, data la tendenza tardo antica di riutilizzare in tempi successivi i mattoni prodotti in uno specifico anno, è dato dai bolli laterizi, i marchi identificativi dei mattini, in cui, dai tempi di Adriano in poi, vi era l’uso di segnare la data consolare di fabbricazione.

Ora, dall’analisi dei bolli laterizi presenti nel Mausoleo, appare come questo risulti essere frutto di quattro fasi costruttive: la prima sarebbe compresa tra il 303 e il 306 , in corrispondenza dei pochi mesi di presenza a Roma di Diocleziano e di Massimiano e del cantiere delle loro Terme, in cui sono costruite le fondamenta e la parte inferiore dell’edificio, la seconda nel 308, in prossimità degli accordi di Carmentum, quindi sotto Massenzio, in cui il tutto è completato, la terza nel 330, quando parte dei Secondi Flavi si trasferisce a Roma invece di seguire Costantino a Bisanzio, in cui in occasione della

costruzione della basilica circiforme, l’ultima ai tempi di Teodorico, in cui l’intero complesso è soggetto a restauro.

Il secondo dato, è legato alle caratteristiche architettoniche del Mausoleo, organizzato su due piani: uno superiore coperto a cupola, con portico frontale ora crollato, ed uno inferiore costituito da un corridoio anulare e da tre ambienti che si sviluppano sotto il portico e la gradinata. Se il piano inferiore fungeva da cella funeraria, quello superiore era il luogo deputato alla celebrazione in onore del defunto: caratteristica che ne caratterizza il destinatario come un pagano. Nei mausolei cristiani, infatti, esiste un’unica cella, dato che le messe in onore del defunto non vengono celebrati

nella tomba, ma nella chiesa adiacente.

Il quarto, assai più affascinante, consiste nella ricostruzione della decorazione pittorica originale della cupola, grazie al lavoro di ricerca di Mielsch, che l’ha riconosciuta in un’incisione seicentesca di incisione di Pietro Sante Bartoli in un acquerello del 1674 conservato presso la University Library di Glasgow , in un disegno a penna, in conservato nella Royal Library del Castello di Windsor, che distingue per mezzo del colore le parti autentiche da quelle aggiunte, e in un altro disegno, sempre del Bartoli, che raffigura uno spicchio della cupola del Mausoleo e che è corredato di alcune annotazioni a mano che in gran parte si riferiscono ai colori delle pitture. A questi si aggiungono gli schizzi di Dosio, di Sallustio Peruzzi e dell’Isabelle.

[image error]

Decorazione inequivocabilmente pagana: al centro un medaglione, delimitato da una ghirlanda di foglie in cui sono inseriti quattro tondi o gemme, racchiude l’immagine di Giove mentre stringe il fulmine seduto su un trono di nubi e affiancato dall’aquila.Il medaglione, poi occupa il centro di un ottagono dai lati concavi allusivo ad una tenda o ad un velarium, riccamente decorato, in cui si riconosce un’alternanza tra pannelli trapezoidali a base ricurva che mostrano al loro interno composizioni di due figure, di cui talora una è seduta – raffigurate da sole o ai lati di una colonnina sormontata da una statua – o di tre figure e pannelli con candelabri acantiformi affiancati alla base da due cavalli marini in posizione araldica, seguiti da altri settori trapezoidali con scene marine (forse tritoni) e da spazi triangolari in cui sembra di riconoscere un busto tra volute vegetali.

Un fregio di girali di acanto corre lungo il perimetro dell’ottagono, i cui vertici dividono la zona esterna in lunette che a loro volta ospitano quadri rettangolari, contornati da un listello blu e da un kyma lesbio. Altre due fasce correvano parallele per un’altezza corrispondente a quella degli oculi, a loro volta delimitati da festoni e inseriti in campi trapezoidali decorati da girali. Delle due fasce, quella superiore accoglie pannelli rettangolari con soggetti marini, almeno in parte certamente tritoni raffigurati in lotta tra loro o a suonare la bucina, la conchiglia usata come tromba, pannelli che sembrano alternarsi ad altri riquadri con girali che nascono da un cespo di acanto; quella inferiore, separata dall’altra mediante un fregio di ovuli di colore ocra e bruno, è caratterizzata da riquadri più ampi che presentano al centro una figura seduta su un seggio, ai cui lati si dispongono due gruppi di tre figure.

Da tutti questi dati, si può ipotizzare la storia, alquanto intricata e a suo modo romanzesca: nel 303, Diocleziano, giunto a Roma per celebrare insieme a Massimiano il ventennale del proprio governo (vicennalia), il decimo anniversario della tetrarchia (decennalia), e il trionfo per la vittoria ottenuta sui Persiani, decide di costruire in una villa del demanio imperiale il suo mausoleo.Però, sia per la sua antipatia per la nobiltà senatoriale romana, sia per le vicende connesse alle sue dimissioni e al suo trasferimento a Spalato il progetto viene abbandonato. In seguito al suo colpo di stato, Massenzio, nel suo tentativo di dimostrare la sua legittimità, da ordine di completare la struttura, rendendola simile alla tomba del figlio, per utilizzarla come sede della sua sepoltura.

Dopo la battaglia di Ponte Milvio, il Mausoleo fu lasciato a se stesso, finché uno dei tanti parenti di Costantino, forse la sorella Anastasia, o i fratellastri Giulio Costanzo o Flavio Dalmazio decise di appropriarsene: per cristianizzarlo, fu costruita la vicina basilica circiforme, dedicata all’ignoto martire sepolto nella catacomba, per puro caso adiacente alla proprietà imperiale. Con la notte dei lunghi coltelli seguita alla morte di Costantino, in cui parecchi membri dei Secondi Flavi fecero una pessima fine, il proprietario fu soggetto a damnatio memoriae e il complesso fu progressivamente adattato a usi ecclesiastici, sino a diventare, ai tempi di Teodorico, una sorta di battistero..

September 5, 2018

Dall’India alla Grecia (Parte VI)

[image error]

Mentre Asoka si impegnava nell’impresa di rafforzare i suoi legami con i regni ellenistici tramite il buddismo, a Nord, oltre i suoi confini, le tendenze centrifughe stavano sconquassando l’impero seleucide. Diodoto, il satrapo della Battria, coincidente con il nord dell’Afghanistan e Andragora, satrapo della Parthavia,l’attuale parte nord-orientale dell’Iran, di comune accordo proclamarono la secessione.

Sulla data esatta di tale evento, archeologi e storici si stanno scannando da decenni con notevole impegno: le date che vanno per la maggiore, con tutte le sfumature intermedie, sono il 255 a.C. basata sul fatto che il re seleucide Antioco II abbia coniato poche monete in Battria, il che potrebbe anche essere spiegato con il suo maggiore interesse politico e militare per il bacino mediterraneo, e il 245 a.C. a seguito delle batoste collezionate da Seleuco Callinico nella guerra laodicea contro i Tolomei.

I destini dei due furono assai diversi: Andragora era a capo di una satrapia assia poco urbanizzata, abitata da pastori e con pochi coloni greci. Così fu assai facile, nel 238 a.C. per i Parni, una tribù nomade proveniente dalle steppe, guidata da Arsace, sconfiggerlo e conquistare il suo dominio.In Battriana la situazione era assai differente: la satrapia oltre ad essere molto urbanizzata, era popolata da numerosi coloni greci e macedoni, discendenti dei veterani di Alessandro, i quali tra l’altro si erano convertiti in massa al buddismo, religione di cui Diodato, con lo scopo di aumentare la sua popolarità e di rafforzare l’unità del suo dominio, si autoproclamò gran devoto e protettore.

[image error]

Alla sua morte, divenne re di Battria il figlio Diotomo II, che dovette affrontare il tentativo di riconquista seleucide guidato da sempre da Seleuco Callinico. Per contrastarlo Diotimo II, nonostante lo considerasse poco più di un ladrone di strada, dovette allearsi con Arsace: per fortuna di entrambi, Seleuco Callimaco era un generale assai mediocre e dopo aver collezionato batoste in quantità industriale , se ne tornò in Siria con la coda tra le gambe.

[image error]

Ma Diotomo II non ebbe il tempo per godersi la vittoria: attorno al 230 a.C., Eutidemo I, un greco di Magnesia e probabilmente satrapo di Sogdiana, organizzò una congiura e lo fece fuori.. Per qualche anno Eutidemo campò in santa pace, finché intorno al 210 a.C Antioco III decise di riportare all’ovile le province ribelli di Partia e Battriana, organizzando una spedizione punitiva in grande stile.A favorire Antioco fu anche il fatto che i rapporti tra Parti e Battriani fossero ai ferri corti. I Parti, infatti, avevano cominciato a taglieggiare le carovane battriane con esosi e poco graditi pedaggi, cosa assai poco graditi ai mercanti greci, che invocarono più volte le maniere forti da parte di Eutidemo. Per cui nel 209 a.C. quando Antioco invase la Partia con successo,occupando la capitale Hecatompylos e spingendosi fino all’Ircania, i battriani fecero orecchie da mercante alle richieste di aiuto di Arsace II, costringendolo a sottomettersi al re seleucide.

Mal gliene incolse: dato che l’appetito vien mangiando, Antioco rivolse le sue mire nel 208 a.C. anche alla Battriana. Così, almeno secondo Polibio, mentre l’esercito seleucide stava assediando una città battriana a occidente del fiume Ario, Antioco III fu informato che Eutidemo I e il suo esercito si trovavano ad Aria in Goriana, mentre un distaccamento di 10.000 cavalieri battriani era stato disposto a protezione del guado dell’Ario; per cui il re seleucide decise di levare l’assedio ed attaccare direttamente il nemico, posto a soli tre giorni di distanza.

Durante l’avvicinamento, Antioco scoprì anche che i cavalieri battriani controllavano il guado solo di giorno, in quanto di notte andavano in una città vicina 20 stadi. L’esercito seleucide riuscì ad avvicinarsi al fiume senza essere scoperto, e Antioco ordinò ai propri uomini di guadare il fiume di notte, mentre i cavalieri battriani erano lontani, e al mattino la maggior parte degli uomini erano sulla sponda orientale. Il giorno dopo Antioco diede ordine al proprio esercito di avanzare, ma si trovò di fronte i cavalieri battriani, avvisati da alcuni esploratori, e la battaglia fu inevitabile.

Entrambe le parti ebbero grandi perdite. La cavalleria reale di Antioco riuscì a respingere facilmente il primo raggruppamento di cavalleria battriana, ma dovette sostenere l’attacco congiunto del secondo e terzo raggruppamento. Antioco dimostrò grande coraggio e la sua reputazione crebbe enormemente: gli fu ucciso il cavallo sul quale combatteva, e fu ferito alla bocca, perdendo molti denti. Solo l’arrivo di Panetolo con nuove truppe permise ad Antioco di mettere in fuga i nemici: la maggior parte furono catturati o uccisi, pochi riuscirono a raggiungere Eutidemo, che viste le brutte, si rifuggiò nella sua capitale Battria-

Antioco provò ad assediarla per tre anni, inutilmente: così, sia per la logistica, sia perché gli interessi politici dei seleucidi puntavano al Mediterraneo, decise di trovare un compromesso con Eutidemo: il battriano si sarebbe proclamato a voce fedele suddito di Antioco, continuando di fatto a comportarsi come un sovrano indipendente, In più si sarebbe imparentato con il re seleucide, facendo sposare al figlio Demetrio una delle tante figlie di Antioco, cedendogli inoltre una buona quantità di elefanti da guerra.

Secondo lo storico Polibio, Eutidemo contrattò la pace con Antioco sostenendo di aver rovesciato il discendente del vero ribelle, Diodoto I, e di difendere l’Asia centrale dall’invasione dei nomadi:

in quanto se non avesse accettato le sue condizioni, nessuno dei due sarebbe stato al sicuro: grandi orde di nomadi erano infatti molto vicini, rappresentando un pericolo per entrambi; e se avessero permesso loro di entrare nel paese, sarebbero certamente divenuti barbari

Chiusa la vicenda battriana con questo compromesso, Antioco, che aveva preso gusto nell’imitare Alessandro Magno, decise di fare una capatina in India, anche perché, aveva forse saputo che dalla morte di Asoka in poi, l’impero Maurya era caduto, tra rivolte e congiure, nel caos più totale. In verità, la spedizione di Antioco, più che un tentativo di conquista, fu una sorta di estorsione a scapito di un vicino in crisi. Sempre secondo Polibio

Oltrepassato il Caucaso e disceso in India, (Antioco) rinnovò l’amicizia con Sofagaseno re degli Indiani, e presi un certo numero di elefanti, così da fare ammontare il numero complessivo a centocinquanta, e ancora avendo provveduto di nuovo sul posto all’approvigionamento delle truppe, ritornò con l’esercito e lasciò Androstene di Cizico col compito di scortare i tesori che gli erano stati accordati dal re. Dopo essere passato attraverso l’Aracosia e avere guadato il fiume Erimanto, giunse attraverso la Draghena fino alla Carmania, dove, approssimandosi ormai l’inverno, pose i quartieri invernali

Più che un re, il Sofagaseno di cui parla Polibio (Subhāgasena o Subhāgsena nelle fonti indiane) è presumibilmente un principe locale a servizio dei Maurya. Secondo altri potrebbe essere identificato con Vīrasena, uno dei figli di Aśoka. Nel frattempo, Eutidemo non era rimasto con le mani in mano: aveva invaso i territori partici, occupando le le satrapie della Tapuria e della Traxiane, cosa che permetteva alle sue carovane di andare in Mesopotamia e in Siria senza pagare i tributi agli esosi vicini e a Oriente spinse le truppe sino ai confini dell’Impero cinese

Lo storico greco Strabone scrive che:

Inoltre, spinsero il loro dominio fino ai Seres [Cinesi] e ai Frynoi.

[image error]

Tra l’altro, ci sono diverse prove archeologiche di questi contatti a partire da molte statuette e raffigurazioni di soldati greci trovate a nord del Tien Shan, alle soglie della Cina, e sono oggi custodite nel museo di Urumchi. Tra tutte queste rappresentazioni, spicca senza dubbio l’ arazzo di Sampul, tessuto utilizzando oltre 24 fili di colore diverso, che rappresenta un soldato di fattezze caucasoidi e dagli occhi azzurri, probabilmente greco, e un centauro. Il soldato indossa una tunica con motivi a rosette. Il suo copricapo potrebbe essere un diadema, simbolo di regalità nel mondo greco, seguendo raffigurazioni attestate su monete macedoni o greche

Inoltre è stata suggerita l’influenza greca sull’arte cinese. Decorazioni con rosette, linee geometriche, intarsi in vetro rimandano all’arte ellenistica e possono essere individuati su alcuni antichi specchi in bronzo della dinastia Han. Infine anche la numismatica suggerisce uno scambio tra Greco-battriani e Cinesi, in questo caso di tecnologie: i Greco-battriani furono i primi al mondo a coniare monete in cupronichel (in rapporto 75 a 25), una lega nota fino ad allora solo ai Cinesi, che la chiamavano «rame bianco»

Tra l’altro L’esploratore e ambasciatore di epoca Han Zhang Qian visitò la Battria nel 126 a.C., e registrò la presenza di prodotti cinesi nei mercati battriani:

“Quanto fui in Da Xia [Battria]”, raccontò Zhang Qian, “vidi bastoni di bambù da Qiong e tessuti realizzati nella provincia di Shu. Quando chiesi come avessero ottenuto tali articolo, risposero: «I nostri mercanti vanno a comprarli nei mercati di Shendu [India]»”

Al suo ritorno Zhang Quian informò l’imperatore Han Wudi del livello di sofisticazione della civiltà urbana della Fergana, della Battria e della Partia, e l’imperatore mostrò interesse a sviluppare dei rapporti commerciali con quelle zone:

Il Figlio del Cielo, sentendo tutto ciò, ragionò in questo modo: Dayuan [Fergana] e i possedimenti di Da Xia (Battria) e Anxi [Partia] sono grandi paesi, pieni di beni rari, con una popolazione che vive in case stabili e hanno occupazioni in qualche modo identiche a quelle del popolo cinese, e che ritiene la ricca produzione della Cina di gran valore.

Eudemo, morì nel 180 a.C. lasciando forse il famoso epitaffio

Da bambini, imparate le buone maniere.

Da giovani uomini, imparate il controllo delle passioni.

Nella mezza età, siate giusti.

Da anziani, date buoni suggerimenti.

Poi morite, senza rimpianti.

Gli succedette il figlio Demetrio, che diede il via a una delle epopee più grandiose e ahimè meno note del mondo antico: la conquista greca dell’India…

7 settembre – 14 dicembre 2018 Il programma delle visite guidate di “Archeologia in Comune”

E’ stato pubblicato il programma di aperture straordinarie con visite guidate di molti siti archeologici curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cullturali relativo al periodo 7 settembre – 14 dicenbre 2018 .

Diversi appuntamenti nel Rione Esquilino:

Prosegue, anche per la seconda parte dell’anno, il programma di aperture straordinarie con visite guidate gratuite che la Sovrintendenza Capitolina ha predisposto per consentire a cittadini e turisti, con il solo pagamento del biglietto di ingresso all’area archeologica, dove previsto, di conoscere monumenti generalmente chiusi o aperti su richiesta e a condividere incontri di approfondimento su aspetti e temi legati alla storia di Roma e al suo patrimonio culturale.

Il programma intende diffondere la conoscenza della città attraverso la consolidata esperienza di quanti operano direttamente sul territorio, integrando le informazioni scientifiche con il racconto degli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei beni culturali, senza trascurare gli aspetti più divertenti e meno…

View original post 266 altre parole

September 4, 2018

I violini di Dylan Thomas

In questa sera che corre troppo veloce, in cui ci cacciano presto dai giardini, come se fossimo pericolosi criminali e forse, in un’Italia guidata da somari e popolata da mediocri, è considerato più degno di stima essere un ladro che un artista, ascoltando la musica dei violini, mi è tornato nel cuore, quel naufrago della vita chiamato Dylan Thomas, un ragazzo piccolo e magro, dai capelli ribelli, color castano topo e grandi occhi marroni e verdi, timidi, presuntuosi e meravigliati, che Marlowe aveva come uniche amanti la bottiglia e la sigaretta.

Dylan Thomas era un fallito, un puttaniere, un ubriacone, capace di ammazzarsi bevendo 18 whisky di seguito. Era un poeta, voce di soprannaturale dolcezza e profondità. Fantasma mortale, che nulla dice in modo diretto, ma per parabole, specchi ed enigmi.

Per questo ne sono innamorato e forse un poco lo invidio: gli bastava vedere una parola starsene sola, per amarla e farla cantare, sotto un acquazzone di altre parole, generando una musica densa, di seta e di acciaio, segno della corruzione che ci pervade e della vita che ci rigenera. Puri suoni, ritmi. rime, metafore, che di continuo si edificano e sgretolano, in un girotondo folle e infantile, che mai pare avere fine.

Un poeta merita tale nome quando fa sentire al mondo il suo dramma, battendosi sia contro la morte, sia contro la vita. Dylan, con tutte le sue debolezze e follie, che lo rendevano umano, quest gridava… E le sue parole sono come la vita:preziose, complicate, ambigue. Chi le ama non sa cosa sta amando. O forse, comprende una verità tanto banale, tanto dimentica, che Dylan ci sussurrava in ogni suo verso.

Nonostante tutto l’impegno che mettiamo nel distruggerci, qualcosa di noi, l’amore che diamo, la bellezza che inseguiamo, i nostri sogni, sopravvive sempre. Perché, come ben canta

E la morte non avrà più dominio.

I morti nudi saranno una cosa

Con l’uomo nel vento e la luna d’occidente;

Quando le loro ossa saranno spolpate e le ossa pulite scomparse,

Ai gomiti e ai piedi avranno stelle;

Benchè ammattiscano saranno sani di mente,

Benchè spofondino in mare risaliranno a galla,

Benchè gli amanti si perdano l’amore sarà salvo;

E la morte non avrà più dominio.

E la morte non avrà più dominio.

Sotto i meandri del mare

Giacendo a lungo non moriranno nel vento;

Sui cavalletti contorcendosi mentre i tendini cedono,

Cinghiati ad una ruota, non si spezzeranno;

Si spaccherà la fede in quelle mani

E l’unicorno del peccato li passerà da parte a parte;

Scheggiati da ogni lato non si schianteranno;

E la morte non avrà più dominio.

E la morte non avrà più dominio.

Più non potranno i gabbiani gridare ai loro orecchi,

Le onde rompersi urlanti sulle rive del mare;

Dove un fiore spuntò non potrà un fiore

Mai più sfidare i colpi della pioggia;

Ma benchè matti e morti stecchiti,

Le teste di quei tali martelleranno dalle margherite;

Irromperanno al sole fino e che il sole precipiterà,

E la morte non avrà più dominio.

E Le danze di Piazza Vittorio, ogni volta che cantano e ballano non fanno nulla più che celebrare il trionfo della Vita.

September 3, 2018

La suonata del Violino

[image error]

Mettiamola così, tra i musei dell’Eur, quello delle Arti e Tradizioni Popolari è di certo il meno conosciuto: perché, diciamola tutta, a differenza del buon vecchio Pigorini e di quello della Civiltà Romana, che prima o poi riaprirà, non è mai stato tappa fissa delle gite scolastiche delle medie. Persino il sottoscritto, che ci capitò per caso da bambino, ne ha vaghi e confusi ricordi… Il perché di tale discriminazione, non lo so… Forse, ma la butto così per dire, ai tempi dell’Italia del boom si vedeva come un’onta, un qualcosa di cui vergognarsi.

Eppure, non solo per i le sue collezioni, ma anche per la sua storia, il luogo possiede uno straordinario fascino… A cominciare dal fondatore, Lamberto Lora, che non sfigurerebbe in un mio romanzo: nato ad Alessandria d’Egitto da una famiglia ebrea, è stato un grande esploratore e naturalista. Nel 1883 visitò la Svezia, la Norvegia, la Finlandia e la Russia, giungendo fino al Turkestan. Nel 1886 partì per la Nuova Guinea assieme ad Elio Modigliani, altro grande esploratore, che divenne re di una tribù di cacciatori di teste, ma per ragioni di salute si limitò ad un breve soggiorno in India. Visitò quindi l’Alto Egitto risalendo il Nilo fino alla prima cataratta.

Ma la Nuova Guinea gli era rimasta sul groppone: nel 1888 partì quindi il Sudest della Nuova Guinea e alla fine del 1888 per la Papuasia, regione che esplorò negli anni 1889-1890 e nel 1892-1897. In Nuova Guinea soggiornò complessivamente per sette anni], visitò le Isole Trobriand e compì un ultimo breve viaggio in Eritrea nel 1905. Al ritorno di quel viaggio, capitò per caso nel Sannio, dove si rese conto che le sue ricerche in giro per il Mondo si potevano anche nel cortile di casa; anche nell’Italia degli inizi del Novecento si doveva fare ricerca etnografica, per documentare quella cultura agro-pastorale che all’epoca stava subendo grandi modificazioni a causa della progressiva industrializzazione dell’età giolittiana.

Per cui, nel 1906, fondò il museo etnografico di Firenze e dato il successo dell’iniziativa, nel 1911 gli fu appioppato l’incarico di organizzare Mostra di Etnografia Italiana, per celebrare il cinquantenario dell’Unità d’Italia, che si sarebbe tenuta nella zona urbanizzata dell’ex Piazza d’Armi, e delle iniziative collaterali organizzate sulla riva destra del Tevere.

Asse portante dell’intera esposizione era una sorta di viaggio attraverso l’Italia realizzato attraverso quattordici padiglioni regionali, edifici che riproducevano gli elementi dei modelli classici di maggiore bellezza della regione di rappresentanza, circondati da una quarantina di “gruppi etnografici”, veri e propri quadri viventi, dove ad esempio Napoli era stata ricostruita attraverso uno spaccato del vecchio quartiere di Santa Lucia e la Sardegna attraverso i nuraghi e le case del Campidano.

Loria si dedicò all’incarico con un’energia inusitata: raccolse oltre trentamila oggetti per la Mostra del 1911, con l’aiuto di collaboratori, insegnanti e studiosi locali, che si attivarono nelle varie regioni. A esposizione conclusa, venne proposta l’istituzione di un museo nazionale, ma la morte dello stesso Loria, avvenuta nel 1913, e l’avvento della prima guerra mondiale ritardarono la realizzazione del progetto.

Quando fu emanato il decreto istitutivo, nel 1923, subentrò il problema della mancanza di una sede adeguata. Le raccolte di oggetti, chiuse in casse, furono depositate durante quegli anni negli scantinati di vari musei, e approdarono infine a Villa d’Este a Tivoli. Soltanto nel 1956 l’intera collezione fu trasferita nel palazzo dell’EUR che oggi ospita il Museo, il quale forse non è il massimo come dotazione, ma che compensa il tutto con la rara gentilezza e disponibilità del personale che vi lavora… E che merita di essere visitato, perché apprezzare le proprie radici non significa alzare barriera, ma riscoprire ciò che ci accomuna con gli altri.

Cosa che Le danze di Piazza Vittorio celebrano con le loro sonate; domani arriveremo a quasi alla fine del nostro viaggio estivo, con la penultima sonata dedicata al violino… Scelta che potrebbe lasciare perplessi, perché siamo abitato a consideralo uno strumento colto: eppure, la sua origine è assai popolare, dato che forse è nato come parente povero delle viole da braccio, una sorta di mix di strumenti diversi, quali le vielle e le ribeche a tre corde, usati da musicisti lombardi ed ebrei per accompagnare, in tutte le fiere d’Europa, il canto e il ballo.

Tradizione che non è praticata sono in Nord Europa, in Francia e in Irlanda, ma anche in Italia e che domani, alle 19, vorremmo farvi riscoprire

Alessio Brugnoli's Blog