Alejandro Soifer's Blog, page 20

October 9, 2014

El enigma del Premio Nobel de Literatura

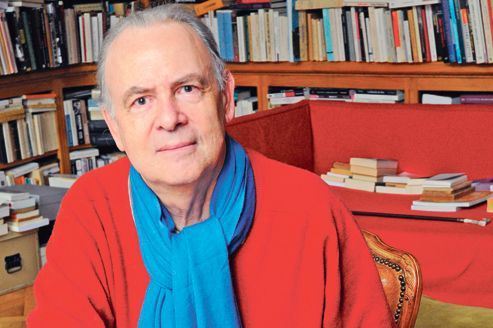

Patrick Modiano, Premio Nobel de Literatura 2014

Y finalmente llegó ese día de noviembre en el que todas las miradas se posaron sobre la Literatura porque se entregó el Premio Nobel.

Es curioso lo que sucede con este premio particular que es otorgado por una academia sueca (uno podría preguntarse cuál es la larga y prestigiosa tradición de la literatura sueca, que no dudo que exista, pero que no parece muy conocida por el público amplio ni especializado a excepción del fenómeno editorial del “policial sueco”): es el premio literario más discutido, controversial y apasionante de los que existen en el amplio y basto mercado de los premios literarios.

¿Por qué es así? Porque por algún motivo sociológico este premio tiene un grado de distinción especial y está considerado unánimemente como el mayor galardón mundial en el mundo de las Letras. Nuevamente cabe preguntarnos: ¿por qué el mundo entero se rinde a los pies de un selecto grupo de eruditos suecos que ni siquiera leen en las lenguas originarias de muchísimos de los que año tras año premian?

Lejos de lo que la creencia popular pueda llegar a imaginar, los Premios Nobel se cocinan en una preselección, donde se nominan a ciertos escritores (siempre hablando del Nobel de Literatura) y los eruditos suecos debaten la conveniencia del premio que muchas veces tiene más de decisión política que de reconocimiento literario.

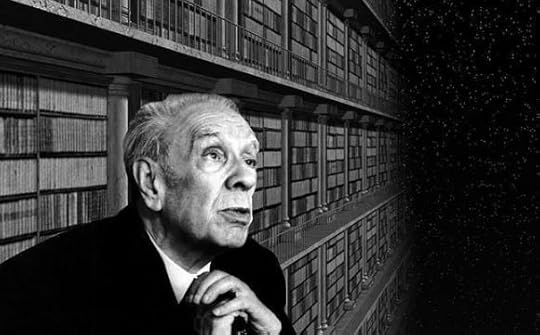

Ahí entra la eterna cuestión, la herida narcisista más grande que ha sufrido la literatura argentina a lo largo de sus 160 años de existencia: ¿por qué no fue premiado nunca Jorge Luis Borges? Sin lugar a dudas la obra de Borges merecía y merece las mayores distinciones literarias posibles (y de hecho sí ganó el Premio Cervantes, considerado, vaya giro lingüístico irónico, “el Nobel de los escritores que escriben en castellano”). Pero resulta que Borges tuvo la mala idea de ser un liberal gorilón que simpatizó con la Dictadura de Videla en un comienzo y eso cayó muy mal entre los académicos Suecos que ya habían tenido el mal tino de premiar con el Nobel a Knut Hamsum, famoso escritor noruego que luego integró las filas del nazismo.

Si uno se dedica a mirar un rato la lista de Premios Nobel de Literatura desde luego encontrará a escritores que son clásicos modernos (por ejemplo, los estadounidenses William Faulkner (en 1949) y Ernest Hemingway (1954) que no se prodigaban mucho afecto entre sí; Thomas Mann (1929) o Albert Camus (1957)) y otros que la historia de la literatura ya ha olvidado (por ejemplo el polaco Henryk Sienkiewicz que lo ganó en 1905 o viniendo más acá en el tiempo, el sueco Tomas Tranströmer que lo ganó en 2011 y posiblemente haya sido su posibilidad de salir del mercado de poesía sueco hacia el mundo entero).

Sully Prudhomme, Premio Nobel de Literatura 1901

Si miramos la lista de los premiados desde 1901 en que se entregó el primer Nobel de Literatura (al hoy ignoto francés Sully Prudhomme) hasta el 2014 descontando los años en que no se entregó por las guerras (1918, 1935 tampoco se entregó aunque por otro motivo no especificado, 1940,1941, 1942 y 1943), es decir, de un total de 107 premios, vemos que hubo un total de 7 premios a escritores suecos. Esto totaliza un 6,5% de Premios Nobel (que entrega la Academia Sueca) a escritores Suecos.

Sumémosle a esto los 3 Nobel a escritores noruegos y tenemos que casi el 10% de los Nobel fueron para escritores escandinavos. Ahora seamos un poco realistas: ¿realmente la literatura escandinava ha producido al 10% de los mejores escritores de la Humanidad de los siglos XX y XXI? Difícil determinarlo, pero a priori diríamos que no.

Otra curiosidad del Nobel de Literatura es el que recibió en 1953 Winston Churchill. Sin dudas la obra política del genial estadista inglés era merecedora de elogios, casi como la que escribió Domingo F. Sarmiento que tuvo la desgracia de morir en 1888, trece años antes de que se diera el primer Nobel de Literatura. Si era por una obra política-literaria, nuestro valor local debía contar con ventaja ineludible. Ahora, ¿podemos encontrar valor literario para galardonar en una prosa que fue pensada como política?

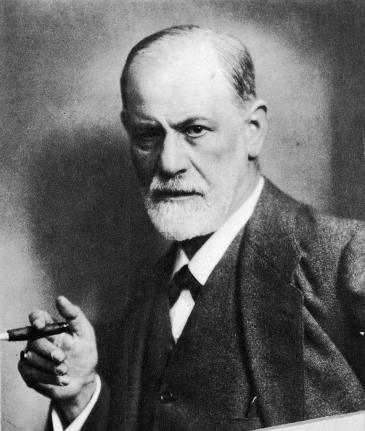

En la misma lógica casi recibe el Premio Nobel de Literatura el famoso médico austríaco Sigmund Freud. Me imagino el escándalo que representaría para la escuela psicoanalítica que los escritos del maestro del psicoanálisis fueran considerados mera literatura.

¿Qué hubiera sido del psicoanálisis si su fundador ganaba el Premio Nobel de Literatura?

El Nobel de Literatura, como dijimos, también es un espacio de trinchera y fue por eso que Jean-Paul Sartre, enemigo íntimo de Albert Camus casi como William Faulkner y Ernest Hemingway, rechazó su galardón de 1964. Hace unos años salió a la luz que en algún momento había hecho averiguaciones discretas para ver si podía recibirlo pese a haberlo rechazado. Parece ser que el prestigio (o el dinero del premio) podían más que la convicción militante.

Pero el Premio Nobel es un premio que mueve multitudes. La gente que lee hincha por su escritor favorito (ay Philip Roth, cuándo te darán el gran premio? Spoiler: nunca) como si se tratara de alentar a un equipo de fútbol. La gente que lee poco aprovecha el Nobel como una guía de lectura: apenas anunciado el ganador se acercan a la primera librería que encuentran y arrasan con las existencias de lo que haya del ganador. La gente que no lee nada, se aprende el nombre del ganador para tener una cita de autoridad culta cuando alguien le haga la incómoda pregunta: “¿Qué estuviste leyendo últimamente?” Un Nobel siempre deja bien parado hasta al menos lector. No por nada han proliferado varias colecciones de novelas de “los Premios Nobel”. Una biblioteca queda automáticamente prestigiada si posee una linda colección de escritores que la Academia Sueca decidió premiar.

Hoy el Premio fue para Patrick Modiano que tiene la ventaja de ser francés y que su obra se consiga en varios idiomas. De aquí a unos meses proliferarán los modianistas conversos que habrán encontrado en esta nueva estrella un valor para agregar a su biblioteca y sus conversaciones cultas. Y está muy bien que así sea. Los editores que lo publicaron y los libreros suspiran aliviados y descorchan el champagne porque verán aumentar sus ventas en los próximos días. Esta vez no fue un oscuro escritor chino sin traducir, o un escritor africano aburrido y denso; esta vez fue un francés y se sabe, los franceses han refinado el arte de la novela literaria culta y amena como ninguna otra nación del planeta lo ha logrado.

Mientras tanto, los grandes perdedores, los Haruki Murakami que nunca ganarán el Nobel porque la Academia sobre todas las cosas detesta que le marquen el rumbo diciéndole qué tiene que premiar y detesta por igual prestigiar a escritores que ya han cruzado la frontera hacia la popularidad masiva, masticarán bronca, al igual que sus incondicionales fanáticos.

Será cuestión de esperar un año más o empezar a pensar ¿por qué le damos tanto valor e importancia a un premio literario que entrega una academia de ancianos suecos?

Mini-reseña : The Maze Runner (Correr o morir) de James Dashner

The Maze Runner por James Dashner

The Maze Runner por James Dashner

Mi calificación: 3 de 5 estrellas

Esta es la tercera saga de YA (Young Adult) distópica que empiezo a leer (las otras dos: “Los juegos del hambre” y “Divergente”) y lentamente voy percibiendo que lo que consideraba una buena fuente de literatura quizás se haya tratado de un caso excepcional. La obra de Suzanne Collins es una obra literariamente sólida, bien escrita y pensada, con cliffhangers perfectamente pensados y administrados mientras que tanto “Divergente” como la saga del “Maze Runner” me temo que no.

El libro no está mal, es eficiente en lo que quiere contar, plantea un mundo de relativa coherencia interna (y digo relativa porque a veces se pasa de la Ciencia Ficción apocalíptica al más llano fantasy) pero tiene varios errores de estructura narrativa. Las “revelaciones” que son básicamente el motivo por el cuál el lector se engancha con la lectura de esta obra (¿por qué un grupo de adolescentes despiertan desde hace dos años sin memorias en un campo rodeado de un laberinto con máquinas asesinas que los persiguen? ¿hay alguna salida? ¿quién o qué está detrás de todo esto?) no se sostienen bien a lo largo del libro. ¿Por qué? sencillamente porque el autor no administra bien las secuencias y los recursos. El momento de resolución de la trama podría haberse arrimado en el capítulo 10 en vez del 50 y pico. Y esta es una constante de todo el relato: se estira la narración sin necesidad, pareciera como si el narrador se quedara todo el tiempo sin material narrable y se esforzara por escribir largas descripciones, discusiones absurdas, diálogos intrascendentes, construir personajes que no logran llegar a despertar auténtico interés en el lector y drama de poca calidad mechado con absurdos como la telepatía (como digo, incoherente con el resto del registro de la novela) todo para no avanzar en la narración.

Este recurso de estirar la resolución de los conflictos (enigmas en este caso) es un recurso validísimo (vean sino como hizo la serie “Lost” para estar seis años estirando al infinito su narración y escatimando las respuestas), el problema es que las preguntas terminan siendo pocas y se estira tanto la respuesta que casi dejan de ser interesantes. Ahí es cuando empieza a notarse que a la narración le cuesta sostener su propio peso: se vuelve un relato denso, chicloso, pesado, poco interesante que encuentra una media resolución compleja y otra media resolución en un Deus Ex Machina. El problema ahí es que esa resolución Deus Ex Machina podría haberse planteado, como decía, muchísimo antes y así la narración hubiera perdido todo ese “desarrollo” soso y aburrido.

Veré cómo siguen las siguientes novelas de la saga.

October 1, 2014

Mini-reseña: Que de lejos parecen moscas de Kike Ferrari

Que de lejos parecen moscas por Enrique Ferrari

Que de lejos parecen moscas por Enrique Ferrari

Mi calificación: 4 de 5 estrellas

Novela negra y brutal, Que de lejos parecen moscas es un típico ejemplo del género noir que logra la difícil prueba de la adaptación al gusto argentino.

En la discusión eterna acerca de la posibilidad (o no) de escribir género negro en la Argentina, la novela de Ferrari responde con un rotundo sí.

El narrador presenta al Señor Machi, un protagonista despreciable y aún así se las ingenia para que el lector quiera seguir sus desventuras, aunque más no sea por el placer sádico de verlo sufrir.

Este protagonista (empresario corrupto, típico trepador argentino, casi una especie de Señor Lanari de Cabecita negra, el famoso cuento de Rozenmacher, llevado al extremo de la avaricia, el desprecio por las clases bajas y la pisada de cabezas para conseguir una mejor posición social) no está solo, sin embargo, en su crapulencia: casi todos los personajes que lo rodean (que sólo aparecen como flashbacks o mediados por el teléfono) son seres despreciables, arribistas, aprovechadores y egoístas.

La historia es simple y la prosa ayuda a leerla de corrido: este empresario corrupto se encuentra casi al comienzo de la novela con que alguien dejó un cadáver en el baúl de su automóvil. De ahí en adelante el relato se moverá vertiginoso entre la tensión del tipo por deshacerse de semejante carga y los flashbacks que intentan dar un panorama de la lista de posibles enemigos que le hayan tirado el fiambre.

Con algunos guiños divertidos para el lector (uno de esos posibles enemigos parece ser un alter ego del propio autor, lo que nos hace pensar que el tal Machi también está inspirado en una persona real), y un ritmo que no para, se lee con gusto.

En conclusión: una novela dura, rápida, que ata al lector y que se disfruta aún cuando el lector odie al protagonista.

September 27, 2014

El desafío de las 1.000 palabras por día

A la hora de sentarse a escribir todo escritor tiene sus propios rituales, sus propios métodos, cábalas o costumbres. Está bien que así sea porque el proceso mismo de la escritura implica una cantidad tan grande de habilidades y concentración que cualquier método que nos ayude a conseguir un texto medianamente decente debe ser considerado.

Aún así, hay algo de lo indescifrable en el acto de la escritura: ¿cómo es que las palabras llegan a la hoja? ¿cómo se forman las oraciones en nuestra cabeza? ¿cómo traducimos una sensación sin palabras en un texto coherente y cohesivo? Ah, los misterios de la neurolingüística. Estoy seguro de que se debe saber bastante acerca del tema a esta altura, pero en mi caso particular lo desconozco todo. Para mí, lo que algunos llaman “la inspiración” es sencillamente algo completamente indecible, imposible de descifrar o pensar. Mi escritura surge de un mecanismo que sí puedo racionalizar del siguiente modo:

1. Tengo una idea vaga para un argumento (novela o cuento, aunque en mi caso y citando a Osvaldo Soriano: “Se me ocurren tan pocas buenas ideas para escribir que una vez que tengo una la aprovecho para escribir una novela.”

2. Tomo algunas notas de las ideas que me surgieron como la punta del hilo de un ovillo. Por lo general este proceso me puede tomar varias semanas de ir haciendo anotaciones en un cuaderno en los momentos y lugares más inverosímiles.

3. Me siento a escribir, diagramo algunas de las escenas que ya tengo en la cabeza. Pueden ser cosas sencillas: una línea de diálogo entre dos personajes o una mini situación. Por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora, Rituales de lágrimas, se que quiero poner una escena con el siguiente diálogo (atención que posee un gran *spoiler* de Rituales de sangre, si no la leíste todavía te recomiendo que te saltees este pequeño ejemplo):

Ejemplo diálogo que quiero insertar en mi próxima novela:

- ¿Y vos quién sos? No parecés muy peligrosa.

- Ella es una amiga Sheila.

- Sí, nos conocimos la noche en que Mario intentó matarme.

- Después le salvé la vida – dijo Quiroz.

- Y yo a él.

Sheila dudó.

- Vos tampoco parecés muy aguerrida – le dijo Lucía mirándola con sorna.

- Puede que no, pero con estas pequeñas y delicadas manos que ves que tengo, le corté el cuello a mi prometido. Estoy segura de que es más de lo que vos hiciste alguna vez.

- Tenés razón. Yo sólo le prendí fuego al cadáver de quien había sido mi prometido. Pero matarlo, lo mató él.

Tengo ese diálogo escrito (le falta pulir y acomodar, pero la base es esa) y sé que quiero insertarlo en algún momento de mi novela. Todavía no sé cómo ni cuándo pero la expectativa de que llegue el momento de utilizar esa pequeña pieza ya me genera ganas de seguir y seguir hasta que naturalmente encuentre su lugar.

4. Entonces, con las ideas más o menos claras, algunos bocetos de escenas, diálogos, ideas, personajes, y situaciones empiezo a escribir.

Aquí es a donde quería llegar: ¿Cómo escribir? ¿cómo garantizarme llegar a completar el arduo trabajo de una novela? Cada uno tiene su método pero les voy a contar cuál es el mío que particularmente y acorde con mi carácter obsesivo, detallista pero también tendiente a la distracción, me ha dado excelentes resultados. Se trata de una técnica sencilla y muy recomendada. Como una dieta, requiere constancia y cierta cuota de sacrificio. Pero aquí es donde introduciré una variable: yo creo que la escritura es un oficio y como tal, intento tomármelo lo más parecido a un trabajo fijo posible. No vivo (todavía) de regalías o de escribir todo el día, pero sí quiero que eso suceda algún día y por eso trato de trabajar en mi escritura todos los días.

¿Cuál es el método entonces?

Simplemente me puse como meta la escritura diaria (en la medida de lo posible, hay veces en los que las obligaciones laborales que pagan las cuentas se anteponen) de unas 1.000 palabras. ¿Cuánto es mil palabras? Bueno, para que se den una idea, este texto que están leyendo lleva exactas 692 palabras.

Si este texto fuera mi meta diaria de escritura ya estaría a trescientas palabras de terminar por hoy y tan sólo me tomó unos 20 minutos de escritura. Pero no, no lo es. Y además, escribir ensayo/periodismo o una entrada para un blog siempre me resultó muchísimo más fácil que escribir ficción.

Escribir mil palabras por día puede tomarme diversa cantidad de tiempo por día, dependiendo de cuántas ganas tenga de escribir, cómo me sienta y en qué parte de mi novela me encuentre. A veces es rápido, a veces toma horas. Pero me da una constancia y una fuerza de trabajo que brinda frutos.

¿Cuántas palabras tiene una novela?

Una novela promedio tiene un mínimo de 50 mil palabras (menos sería una nouvelle o cuento, dependiendo de la extensión) y de ahí para arriba. Las hay de 60 mil palabras, las hay de 90 mil palabras (Rituales de sangre tiene unas 93 mil) y más (Rituales de lágrimas intentaré que llegue a las 120 mil palabras).

Entonces, enfriemos la cabeza, pensemos como escritores que quieren vivir de la escritura. Se sabe: en este negocio a veces la cantidad es la fórmula mágica; muchos libros en el mercado acumulan sus regalías y un escritor con unos diez títulos más o menos exitosos puede vivir bastante bien de su literatura. Si escribimos mil palabras por día, haciendo una cuenta fácil podemos ver que en 60 días o sea, dos meses, tendremos 60 mil palabras, es decir una novela decente de unas 200 páginas aproximadamente.

Descontemos los fines de semana en los que supondremos, descansamos. Hagamos la cuenta fácil: 4 semanas por mes, 2 días de fin de semana por semana, total de 8 días en los que no escribiremos, es decir, 8 mil palabras menos. Entonces tendríamos que la novela la podemos escribir en dos meses y una semana y media más. Impresionante ¿no?

Desde luego que en la práctica esto no sucederá estrictamente así porque tenemos que descontar otros días en los que no escribimos durante esos meses (feriados, cansancio luego de jornadas laborales extenuantes, imprevistos varios). De cualquier forma otros días escribiremos más de 1.000 palabras por día y compensaremos un poco. A lo sumo, si no es en dos meses puede ser en tres o cuatro meses. Sea como sea, parece un tiempo increíble para terminar un texto de largo aliento como es una novela.

El caso de Amanda Hocking

Por supuesto hay quienes tienen una capacidad que excede toda previsión. Amanda Hocking, una escritora estadounidense de 30 años, se dedicó durante años a escribir en su tiempo libre hasta completar 17 novelas. Hocking dice que hubo días en los que llegó a escribir hasta 10 mil palabras. Inimaginable pero también productivo: la escritora que se autopublicó las novelas mediante Amazon lleva ganados dos millones de dólares en regalías. Una cifra que casi ningún escritor sueña alguna vez con ganar.

Como se ve, la escritura también puede ser un trabajo duro. Y si no, pueden ver la obra de Corín Tellado que consta de más de 4.000 títulos. Es un número tan increíblemente alto para pensar en libros que no puedo ni siquiera procesarlo.

Ustedes eligen

En definitiva ustedes elegirán. La escritura es como la gimnasia: en la medida que se empieza a practicar uno va a extendiendo su habilidad y resistencia. Quizás comenzar con 1.000 palabras por días es demasiado, pero una cifra un poco más baja (250, 500, lo que sea) puede ser el comienzo de una constancia de trabajo que los lleve a completar esa novela inconclusa que tienen en un archivo.

Scrivener, indispensable

Una última apreciación: para poder llevar una contabilidad de cuánto escribimos por “sesión” de escritura, nada mejor que el Scrivener. No voy a hablar ahora de esta MARAVILLA que deja a todos los otros procesadores de texto como porquerías inservibles, sólo diré que es indispensable para escribir en forma seria y profesional. Entre las miles de funcionalidades indispensables Scrivener viene con un contador de palabras para nuestro proyecto (el total que queremos escribir, por ejemplo: 60 mil palabras) y un contador que podemos ajustar con nuestro objetivo diario. En la medida en que avanzamos, se va completando una barra que pasa de roja a naranja, verde claro y verde oscuro en la medida que nos acercamos a nuestra meta o incluso la sobrepasamos.

Como punto final, ahí va una muestra de la cantidad de palabras que tiene este texto.

September 19, 2014

Lo que aprendí en Córdoba mata

Hace una semana exacta estaba en Ciudad de Córdoba presentándome en el marco del festival de novela negra y policial Córdoba Mata. En un viaje relámpago que luego continuó en Villa Cura Brochero y Mina Clavero (traslasierra) tuve la oportunidad de conocer y convivir con escritores que en su mayoría no conocía. Algunos me sonaban de nombre, había un par que incluso quería leer pero a la mayoría lo conocí en este viaje.

Desde que regresé del festival no tuve tiempo de sentarme a escribir y aclarar la increíble experiencia que viví y en particular, todo lo que el viaje me permitió aprender.

Por empezar me gusta saber que en el género policial que se escribe en la Argentina hay un clima solidario, festivo y sobre todas las cosas de construcción conjunta que es algo que siempre sentí que le faltaba a la literatura argentina en general.

En mis años de facultad, cursando la licenciatura en Letras, tuve a mediados de tercer o cuarto año de cursada, una epifanía: me interesaba la literatura argentina. Hasta ese momento la había leído poco y nada y menos me interesaba. Pero por algún motivo complejo, quizás porque yo mismo quería empezar a escribir, descubrí que sí me importaba y que quería leerla.

Así lo hice y traté de leer todo lo que cayera en mis manos de la llamada “Joven Guardia” o “Nueva Narrativa Argentina” y tantos otros epítetos que le fueron poniendo a la producción literaria argentina de fines del siglo XX y primeras décadas del XXI.

Pero entonces sentí casi de inmediato que el ambiente entre los escritores era espinoso, lleno de resentimiento, con escritores colegas diciéndose cosas horribles por las espaldas, con una crítica en la prensa masiva que miraba con una mezcla de precaución y desdén a lo que se producía.

Poco a poco yo mismo fui cayendo en esa trampa que al principio me horrorizó y luego incorporé. Pasé mucho tiempo odiando colegas, envidiándoles sus éxitos, pensando que si un escritor argentino era entrevistado en un diario o revista la injusticia suprema acaba de perpetrarse: ¿cómo a él lo entrevistan y a mí no?

Foto por Gonzalo Maestu

Por suerte pude desprenderme de ese ambiente tóxico, pero hasta ahora no había encontrado eso que siempre busqué y sí encontré en el ambiente refrescante del policial argentino: escritores que leen entusiasmados a sus colegas, que hablan bien de ellos, que los recomiendan, que saben que la búsqueda pasa por conseguir lectores que se interesen en lo que escribimos y que eso se logra con profesionalización.

¿Qué más aprendí en Córdoba Mata? Aprendí que la voluntad y el trabajo de emprendedores culturales y enamorados de lo que hacen como es el caso de Fernando López, puede movilizar una treintena de escritores de diversos lugares y juntarlos en un festival y que todo salga a la perfección.

Pero sobre todas las cosas, aprendí que el “género policial argentino” tiene una riqueza y una diversidad que no tiene nada que envidiarle a la literatura policial de otros mercados lectores mil veces más grandes que el nuestro.

¿Qué quiere decir esto? Simplemente que no se puede hablar de “policial argentino” a secas porque hay diversos subgéneros de policial argentino que se está escribiendo ahora.

Mercedes Giuffré escribe policial histórico de características clásicas que entra en serie con otros escritores tanto de policial neo-clásico como Ezequiel Dellutri o María Inés Krimer y con otros escritores que hacen novela histórica.

Raúl Argemí, que se define a sí mismo como el “más prolífico autor argentino menos publicado en la Argentina”, un tipo bondadoso y con una capacidad increíble para las anécdotas orales, escribe un tipo de policial mezclado con política y creo que es también la búsqueda estética de Kike Ferrari. Quizás no por casualidad comparten colección en Código Negro.

Ahora bien, leí la novela de Ferrari Que de lejos parecen moscas y es un ejemplo claro de policial hard-boiled vieja escuela. Sólido, duro, brutal, directo.

No leí a todos los que fueron invitados conmigo al festival, pero puedo presumir que Juan Carrá va por la misma línea y su Lima, aunque todavía no pude leerlo, me hace acordar mucho a la tradición de boxeadores del policial negro, en especial toda la subtrama de La Dalia Negra de J. Ellroy con el policía boxeador.

Mercedes Rosende, escritora de la Banda Oriental, admitió que ella nunca se propuse escribir “policial” sino que simplemente fue lo que le surgió en el momento en el que su pluma comenzó a moverse sobre el papel.

Alicia Plante, con una trilogía de novelas policiales, gusta de contar que el policial también llegó a ella un poco por casualidad. Plante, quien llegó a la educación formal de adulta, escapando de las imposiciones patriarcales de su padre, tiene una personalidad fuerte y explosiva, estoy seguro de que sus novelas policiales serán una excelente lectura.

Martín Doria, médico, que escribió una novela sobre una toma de rehenes en un hospital (Postales de Río) contó que escribió la novela con la urgencia del dolor de haber conocido situaciones extremas. La temática de su novela me hizo asociarla con Kryptonita de Leonardo Oyola.

Gastón Intelisano, fanático de un tipo de ficción narrativa serial, es el dueño de la experiencia de vida necesaria para escribir las aventuras de un forense. Como sabemos, todo un subgénero en la narrativa policial a nivel mundial. Su Soler ya va por su tercera aventura en su novela Error de cálculo que sale en octubre.

Por lo que leí en la contratapa de Caza mayor de Javier Chiabrando, su policial tiene algo de espionaje y según lo escuché contar a él mismo, sus policiales escapan de los cánones clásicos chandlerianos del detective perdedor para construir un investigador con toques de playboy.

No podría hablar de todos los que conocí en este viaje (y me gustaría en algún momento hablar también de quienes no estuvieron pero hacen un tipo de policial que me resulta interesante de comentar) porque mentiría acerca de conocer su escritura, pero creo que aquí ya hay un buen panorama de la enorme riqueza de la literatura argentina-rioplatense actual. Una riqueza que desconocía, que no sabía que existía y que siento, muchos también desconocen. Hablar hoy en día de “policial” y nada más en la Argentina es desconocer la diversidad de estilos, temáticas y preocupaciones de los escritores que hacen género negro aquí.

El grupo en Villa Cura Brochero. Foto por Gonzalo Maestu

¿Y en cuanto a mí? Rituales de sangre es un thriller. Sangre por la herida que es una continuación directa de la historia de uno de sus tres protagonistas es un policial hard-boiled: duro, violento y sin esperanzas. Rituales de lágrimas que es la continuación de la historia de Rituales de sangre, nuevamente con sus tres protagonistas y que es lo que estoy escribiendo ahora, será, una vez más un thriller. Creo que el thriller es el género que más cómodo me sienta.

No fueron pocos aprendizaje para tres días de los cuáles pasé la mayor parte del tiempo viajando de un lado a otro, primero del país, luego de la provincia de Córdoba y luego de regreso por el país hasta Buenos Aires.

Espero nuevos encuentros de este tipo para seguir celebrando el género policial, seguir tendiendo puentes con los lectores y seguir aprendiendo de mis colegas.

September 11, 2014

Córdoba Mata

Parto esta noche para la provincia de Córdoba donde participaré del festival de novela policial Córdoba Mata. Como para ir calentando los motores me realizaron dos entrevistas en los diarios más importantes de la provincia. Comparto con ustedes:

1. “El género policial vive un momento de gran efervesencia” en La mañana de Córdoba

2. “Parte de la religión” en La Voz

Agradezco a los periodistas Fernanda Perez y José Heinz por su profesionalidad.

September 10, 2014

Rituales de lágrimas

Ya está hecho: comencé a escribir la continuación de Rituales de sangre.

De todo esto saldrá la nueva novela, Rituales de lágrimas.

Ahí vamos una vez más :-)

September 8, 2014

Literatura y serial killers: una relación de amor

La noticia cayó como una bomba ayer: habrían develado, luego de 126 años de misterio, la identidad del célebre serial killer Jack el destripador. Habría sido un inmigrante polaco judío (dicho lo cual, creo que se lo mencionaré a mi abuela la próxima ocasión que la vea ya que se sintió un poquito incómoda por el hecho de que haya escrito una novela con judíos asesinos).

Tal es la fama del asesino del barrio bajo de Whitechapel en la Londres del siglo XIX que apuesto a que cualquier persona con casi nula información sobre esa tradición tan anglosajona de los asesinos seriales conoce o le resulta familiar el nombre de este asesino (no me animaría a apostarlo sin embargo, porque hace años, trabajando en una biblioteca pública me encontré con una persona de clase media, instruida, que no conocía Frankenstein). La misma persona que conocería a Jack, sin embargo, probablemente nunca haya escuchado hablar de Ed Geins, el Estrangulador de Boston o el Asesino del Zodíaco, serial killers mainstream para entendidos en el tema. Es que ahí reside la fama de Jack el destripador: en el morbo de sus sangrientos crímenes, la ritualización del crimen en el cuerpo de la mujer y para mayor morbo, de la prostituta y en el hecho de que es un caso irresuelto desde hace 126 años.

A todo esto, el autor de la hipótesis acerca del peluquero polaco-Jack tendría un poco más de asidero que otras de las miles, infinitas teorías con las que en todos estos años se ha especulado en el hecho de que basa su hipótesis en presunto material genético encontrado en un chal que habría sido robado por un policía en la escena del crimen de una de las víctimas de Jack. Por supuesto que la teoría tienes sus puntos dudosos (como por ejemplo el pretendido método de análisis de ADN que se utilizó sobre unas muestras de semen y sangre que lleva más de un siglo en la tela) y que además el autor de este descubrimiento se reservó su asombroso logro hasta el momento mismo en que sale a la venta un libro propio contando el trasfondo de la investigación, lo que por supuesto le da al asunto un poco de tufillo de stunt publicitario promocional.

Y todo esto nos lleva a pensar en cómo estos crímenes célebres, terribles e irresueltos han encontrado a lo largo de la historia diversas interpretaciones y, lo más fascinante para mí, intentos de descubrir la verdad luego de años y años de sucedidos.

Todo investigador sabe que la escena del crimen es crucial para recolectar pruebas que lleven al asesino y que cuanto más tiempo pasa, más se contamina el lugar y menos chances hay de dar con la verdad. Extrapolemos ese escenario a cien años y nos queda la pregunta de cómo puede un investigador, sentado en un escritorio, leyendo expedientes y revisando fichas de pruebas antiquisimas, puede alcanzar una conclusión que los expertos no han alcanzado en su momento.

Casi podríamos pensar en un cuento policial clásico llevado a sus máximas consecuencias: un investigador a kilómetros del lugar del hecho, o a cientos de años de distancia, que logra resolver lo que la policía no logra.

Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares jugaron al extremo de la burla y el homenaje con esa regla del policial clásico al crear a su célebre detective Isidoro Parodi. El detective amateur estaba encarcelado por lo que no podía ni siquiera ir a inspeccionar la escena del crimen y resolvía todo con el uso exclusivo de la lógica a partir de los comentarios de los testigos. Casi tan absurdo como creer que un investigador del siglo XX sentado cómodamente en su escritorio puede resolver un caso irresuelto en el siglo XIX.

Y sin embargo, la tentación es demasiado grande. En el caso de Jack el destripador por ejemplo, una rápida búsqueda de libros sobre él en Amazon nos arroja unos 1.000 títulos.

Nombremos dos nada más para no abrumar, más allá de Naming Jack the Ripper el que promociona el presunto descubridor final de la identidad del asesino.

Quiero entonces hablar de Portrait of a Killer: Jack the Ripper–Case Closed de la ex médica forense y autora best-seller de Crime Fiction, Patricia Cornwell. Bueno, a ella obviamente esta noticia no le cayó muy simpática teniendo en cuenta que dedicó años y recursos propios a realizar su investigación sobre el caso para dar con el nombre del asesino. De hecho, Patricia lo expresó esta mañana en Twitter:

New #JackTheRipper evidence in news? Got to ask how contaminated shawl was. Who touched it? Plenty of people I hear. #standbymycase—

Patricia Cornwell (@1pcornwell) September 07, 2014

Luego siguió mostrando su descreímiento:

Love all these smart #JackTheRipper comments! Chain of Evidence and contamination are big obstacles in very old cases.

Your thoughts?—

Patricia Cornwell (@1pcornwell) September 07, 2014

Evidentemente no estará contenta de confirmarse que su hipótesis de escritorio fue la errada.

En cambio al que posiblemente no le importe en absoluto el tema es a Alan Moore, el autor de la famosa novela gráfica From Hell, llevada al cine de forma fragmentaria (más bien amputada, casi diría, destripada) en el año 2001. Es que la obra de Moore tiene poco interés en particular en el destripador y mucho en describir una época oscura y cruel.

Caso similar podríamos mencionar en la excelente novela de James Ellroy La Dalia negra, inspirada en el macabro descuartizamiento de una joven aspirante a actriz en Los Angeles en 1947. Caso que tampoco nunca fue resuelto y también dio lugar a especulaciones de lo más bizarras como la que afirma que el crimen de la Dalia fue una especie de happening surrealista.

Elizabeth Short, la Dalia negra

Sólo leí la novela de Ellroy y es impresionante. El resto es especulación y no creo que tenga mucho sentido. Creer en las suposiciones interpretativas como la que sostiene que el cuerpo cercenado y torturado de una chica pobre en el ambiente marginal de Hollywood de posguerra fue en realidad una puesta en escena surrealista es tan incomprobable hoy en día, con todos los protagonistas de la historia muertos, incluso el asesino nunca descubierto, con las pruebas completamente olvidadas y el paso del tiempo como gran obstáculo como la teoría que también nos enteramos hoy de un argentino que sostiene que uno de los crímenes que se le atribuyen al Petiso Orejudo (valor local de serial killers) en realidad no fue su responsabilidad. Esto reduciría sus crímenes a solo dos, y por tanto, a la imposibilidad de llamarlo asesino serial.

Creer o no en esas teorías pasa así a ser materia exclusiva del campo de la fe.

Y sin embargo, en la literatura, las historias siguen vivas y son productivas: el Petiso Orejudo tiene una amplia bibliografía literaria entre lo que se destaca el excelente libro de María Moreno (“El petiso orejudo”) que se limita al plano de la biografía. La Dalia Negra hizo su última aparición en la cultura pop en un episodio de la primera temporada de la serie American Horror Story donde la actriz Mena Suvari (conocida mundialmente por ser “la rubia de American Beauty“) la interpretó en una versión post-mortem y fantasmal.

Mena Suvari personificada como el fantasma de Elizabeth Short, con la marca de los cortes en la cara de la víctima real.

Luego, desde luego, tenemos el caso del mencionado Asesino del Zodíaco. Más allá del libro que inspiró la muy buena película de 2007, cada tanto surgen noticias de alguien que dice haber descubierto la identidad del famoso y elusivo asesino serial de hippies. Por ejemplo, un hombre afirmó en mayo de este año tener pruebas irrefutables de que había sido su padre. Aunque quizás haya sido otro caso de Edipo mal resuelto. Quien sabe. Después de todo, el psicoanálisis también tiene mucho de Fe y de especulación.

El asesino del Zodíaco.

Los crímenes terribles sin resolver están hechos de la materia de la que está hecha la mejor literatura. Y eso seguirá siendo así. Al menos hasta que los progresos científicos permitan que desaparezcan los misterios y nos quedemos con muchas certezas pero menos de esa efervescencia excitante de creer que podemos, desde la comodidad de nuestros escritorios, resolver grandes misterios de la historia en la forma de críemens espeluznante. Porque ¿a quién no le gustaría ser un Isidoro Parodi?

September 3, 2014

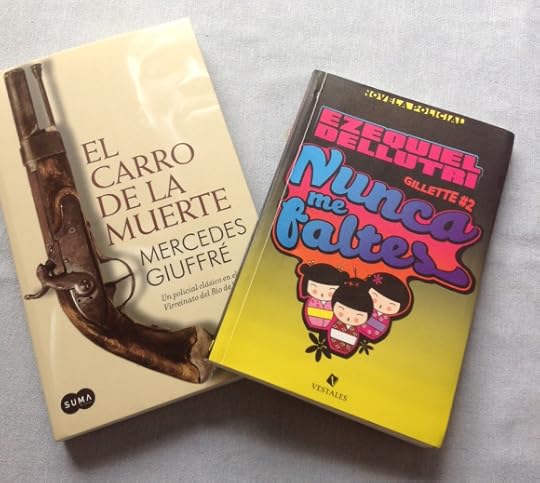

Nuevos libros en mi mesa de luz

Quiero agradecerles a Mercedes Giuffré y Ezequiel Dellutri que entre ayer y hoy me regalaron novelas de su autoría.

Me encanta y me alegra ver al género policial producido en la argentina por escritores argentinos tan vivo y activo.

Acerca de El carro de la muerte de Mercedes Giuffré

Los británicos se han rendido y en Buenos Aires impera la confusión. Mientras el pueblo se organiza para resistir una nueva invasion y los poderosos se disputan el mando del virreinato, el doctor Samuel Redhead deberá investigar las muertes de varios esclavos que a nadie más parecen conmover. Simultáneamente, el pasado que creía enterrado irrumpirá en su vida con graves consecuencias y lo expondrá ante sus enemigos.

En medio de falsas acusaciones y sin tener en claro quién es quién, el médico buscará hacer justicia y poner de manifiesto la inhumanidad de un sistema que está llegando a su fin.

Acerca de Nunca me faltes de Ezequiel Dellutri

En principio, dos asesinatos y la misma arma. El primero, el cadáver de una vieja aparece dentro de un tonel enterrado después de haber estado catorce años desaparecida. Después, en la casa de la vieja encuentran a un conocido criminal muerto. ¿Es azar? ¿Un crimen resuelve al otro?

Con esas preguntas en la cabeza, con la certeza de que tiene el material para otra novela, el escritor de policiales Simón León quiere volver a escribir después del módico éxito que ha obtenido. Solo le falta el detective Jeremías Gillette Jeremías, el anómico inspector de la Bonarense de San Miguel.

Cumbia cumbia cumbia, tres hermanas japonesas enamoradas de un mismo hombre, desarmaderos, venta de armas a delincuentes de poca monta, buches de la policía aparecen en la segunda entrega de la serie del detective Gillette. Negra hasta la médula, Nunca me faltes explora en clave policial los límites de la amistad.

Ezequiel Dellutri ha inventado un personaje literario y carnal a la vez con Gillette: irónico, obsesivo, tenaz, anómico, cruel; y se ha revelado como una de las nuevas voces del policial en la Argentina.

Pueden leer las primeras páginas de la novela aquí.

Quiero hacer una mención especial a Ezequiel Dellutri quien leyó la reseña para nada halagüeña que hice de su novela anterior y la tomó con total profesionalismo y buen ánimo, sin ofenderse ni nada por el estilo. Por el contrario, redobló la apuesta y me envió esta segunda novela con la esperanza de que me guste más que la anterior. Será leída.

September 1, 2014

Noticias parroquiales

Me alegra mucho compartir que estaré en el Festival Córdoba Mata de novela policial que se desarrollará en la ciudad de Córdoba y Mina Clavero durante los días 10, 11 y 12 de septiembre.

Pueden consultar el programa del festival aquí.

Por otra parte, comparto una exhaustiva entrevista que brindé a Infobae.com acerca de Rituales de Sangre, desde luego.

Aquí la transcripción y el resto de la entrevista.

Por último, comparto una hermosa entrevista que hice para Radio Cultura FM 97.7