Roberto Saviano's Blog, page 13

November 15, 2015

SERVONO CARCERI UMANE E DIGNITOSE

In questo articolo avevo citato il direttore del carcere di Poggioreale, Antonio Fullone, che ha permesso al fotografo, Valerio Bispuri, di entrare e fotografare senza limitazioni. Ho saputo però che il direttore, letto ciò che avevo scritto, ha chiesto di rimuovere le immagini del carcere di Poggioreale dal sito di Repubblica. Eppure io ho parlato di Poggioreale non solo pensando a ciò che è stato, ma immaginando quel che potrebbe essere.

In questo articolo avevo citato il direttore del carcere di Poggioreale, Antonio Fullone, che ha permesso al fotografo, Valerio Bispuri, di entrare e fotografare senza limitazioni. Ho saputo però che il direttore, letto ciò che avevo scritto, ha chiesto di rimuovere le immagini del carcere di Poggioreale dal sito di Repubblica. Eppure io ho parlato di Poggioreale non solo pensando a ciò che è stato, ma immaginando quel che potrebbe essere.

Non vi convincerò. Lo so. Non riuscirò a farvi cambiare idea. Ma se anche solo riuscissi a farvi dubitare, a far vacillare convinzioni radicate, allora sarei felice come se vi avessi completamente convinti alla mia causa. Avete le vostre idee su Caino e non ritenete che Caino abbia dei diritti.

Per voi il carcere è la risposta a molti problemi, è la risposta alla corruzione in politica, è la risposta alla clandestinità. Ma credere che punire rappresenti un percorso di crescita e che alla fine di questo tunnel ci sia la luce è quanto di più pericoloso esista. Credere che, a fronte di un delitto commesso, nella sofferenza inflitta possa esserci redenzione. Ed è pericoloso fare discorsi di carattere generale. Perché la giustizia, il reato, il processo, la detenzione, il carcere, la pena e la riabilitazione non sono concetti astratti, ma concretissimi. E soprattutto perché giustizia e carcere in Norvegia hanno un significato e in Italia ne hanno un altro.

Perciò voglio parlarvi di carceri e di giustizia, ma non voglio farlo in astratto. Voglio parlare di Poggioreale, ma non voglio farlo solo pensando a ciò che è stato, ma immaginando quel che potrebbe essere. E voglio farlo partendo da immagini incredibili, quasi irreali: le foto che Valerio Bispuri ha scattato nel carcere di Poggioreale. C’è chi dice che le carceri siano la cartina di tornasole dello stato della democrazia di un paese. E allora lo stato della democrazia in Italia sta messo male.

Non guardate queste foto pensando che chi ha sbagliato debba pagare. Non si paga in questo modo. Non si paga defecando e cucinando nello stesso metro quadrato. Non si paga vivendo senza acqua calda e riscaldamento. Non si paga perdendo dignità. Il carcere è per i poveri? Sì, queste foto ci dicono che il carcere è per i poveri. Il carcere è per i disperati? Sì, queste foto ci dicono esattamente questo: il carcere è per i disperati. I tempi della giustizia sono drammaticamente vergognosi e spesso questo sistema inefficiente è usato come grimaldello per convincere i detenuti a collaborare con la giustizia. Ben venga, dirà qualcuno, senza comprendere che è una scorciatoia che non fa bene a nessuno. Non alle indagini, non alla riabilitazione.

I dati che riguardano le carceri italiane sono allarmanti, ma ormai allarmano solo gli addetti ai lavori e quei pochi che hanno voglia di prestarvi attenzione e che fanno ogni giorno tanto con poche risorse: sto parlando dell’Associazione Antigone e dei Radicali Italiani, unici nel tradurre in dati, parole e politica l’urlo di dolore che si leva dalle carceri italiane. Sono oltre 54mila i detenuti nei 205 istituti italiani. Tra il 2000 e il 2013 i morti in carcere sono stati 2.239, tra questi 801 i suicidi e non solo di detenuti ma anche cento agenti della polizia penitenziaria e un direttore. Nelle condizioni in cui versano le carceri italiane, lavorarci è tortura quasi quanto esservi recluso. Perdi umanità, perdi sonno, perdi aria. Perdi tutto.

Sono d’accordo con Livio Ferrari che in No prison (edito da Rubettino) parla del fallimento del carcere, e del principio di punizione come ufficio stampa dello Stato: un paese che punisce e non riabilita è un paese che ha fallito la propria missione. Partire da queste foto è importante, così come è meritorio che Antonio Fullone, direttore di Poggioreale dal luglio dell’anno scorso, abbia consentito a Valerio Bispuri di entrare nel carcere e di fotografare senza censure.

Partire da queste foto è importante per capire che è esattamente questo il paese in cui viviamo – un luogo in cui nello stesso metro quadrato cuciniamo e defechiamo – e che questo paese dobbiamo ricostruirlo, non fidandoci di chi ci invita a rottamare, a distruggere tutto per ripartire da zero. Poggioreale non si sottrae a quell’edilizia penitenziaria progettata per affliggere le persone, per non dar loro alternativa, per tenerle rinchiuse in pochissimo spazio senza alcuna attività possibile.

Eppure non va distrutto, non va rottamato, ma reso vivibile. Impariamo dai detenuti che padiglione dopo padiglione quel carcere lo rimetteranno a posto. I padiglioni Genova e Torino sono chiusi perché in rifacimento, saranno pronti nel 2016. Poi toccherà al Venezia e al padiglione Italia (tra i peggiori). Il padiglione Milano lo stanno ristruttarando i detenuti, faranno lo stesso col Roma. Quindi guardiamo queste foto come guarderemmo un documento che presto diventerà storico, superato da un nuovo corso. Necessario e vitale. Ma sono foto che immortalano anche un viaggio, tra esseri umani dalle vite sospese, in un carcere che non è un carcere di mafiosi (ce ne sono, ma solo in percentuale bassissima).

Queste foto ci raccontano non una, ma infinite storie. Provate a immaginare voi stessi chiusi in una stanza; provate a immaginare voi stessi senza alcun progetto o prospettiva; provate a immaginarvi poi ammassati in una cella. Ma perché provare a farlo? vi chiederete. Cosa abbiamo fatto di male, noi siamo onesti, sono loro i disonesti, loro quelli che hanno sbagliato, loro sono Caino. Pensiero lineare, pensiero che sembra ragionevole.

Non lo è perché in carcere ci finisce chiunque, e questa è una verità che solo conoscendo profondamente la realtà giudiziaria italiana possiamo comprendere fino in fondo. In un sistema al collasso, gli errori giudiziari sono all’ordine del giorno e le carcerazioni preventive sono quasi la metà del totale. I tribunali sono gravati da una infinità di procedimenti, molti frutto di leggi proposte e approvate sulla scorta di ondate di securitarismo tanto incosciente quanto inutile.

Non esagero se dico che chiunque lasci che il carcere sia quello descritto da queste fotografie, chiunque non si senta in dovere di lavorare perché questo carcere cambi, deve temere di poterne diventare una vittima – e delle più fragili, perché disarmata, perché convinta che quello in cui vive sia un sistema infallibile, che punisce i cattivi e salvaguarda i buoni. Un sistema inefficiente, come il nostro, è un sistema ingiusto, è un sistema che sbaglia. Non è purtroppo un caso che all’interno dei Tribunali di sorveglianza – ai quali è rimessa la disciplina della esecuzione delle pene – si annidino più forti i residui della cultura inquisitoria.

Ma il carcere non deve essere più giusto solo per evitare che l’ingiustizia travolga i giusti, il carcere deve essere giusto soprattutto per i colpevoli, soprattutto per chi ha sbagliato. Non permettiamo che esistano tante Guantanamo, luoghi cioè dove il Diritto finisce e inizia l’arbitrio, la punizione giustificata dall’errore. In un paese civile il carcere deve essere il culmine dello Stato di Diritto. Il carcere deve essere dignitoso e umano; dev’essere lo specchio di una società ideale. Un carcere dignitoso è indice di una società dignitosa, un carcere che rieduca è conseguenza di una società empatica, che considera ogni individuo un cittadino con pieni diritti.

Poggioreale ha il 33 per cento dei detenuti condannati o in attesa di giudizio per reati di droga: immaginiamo che effetti avrebbe su questi numeri la legalizzazione delle droghe leggere. Non si tratta di reati con aggravante mafiosa, quindi per lo più chi si trova qui sono piccoli spacciatori e tossicodipendenti. Detenuti che forse dovrebbero scontare la loro pena altrove, magari in comunità di recupero. Il 12 per cento è dentro per furto, il 25 per cento per rapina, il 5 per cento per omicidio e tentato omicidio. Un altro 5 per cento per associazione di tipo camorristico.

Queste percentuali raccontano bene la disperazione di un territorio, e un carcere che non riesce a essere riabilitazione diventa accademia del crimine: più le condizioni carcerarie sono insopportabili, più il detenuto si rivolgerà alle organizzazioni criminali per ottenere ciò a cui avrebbe diritto. Viceversa, più nel carcere i diritti dei detenuti sono rispettati, più non ci sarà spazio per le organizzazioni criminali e per i loro sistemi di protezione.

Il carcere deve smettere di essere il luogo in cui la società si libera dei propri “rifiuti” e deve diventare uno strumento che viene in soccorso alla società. La Norvegia ha sconvolto il mondo con il caso Breivik, che dopo il massacro di Utoya è stato condannato a una pena detentiva di 21 anni, e non rinchiuso in una cella in fondo al mare.

Lo Stato vince quando non diventa un soggetto peggiore di colui che ha sbagliato, quando non utilizza le logiche criminali che sono logiche da legge del taglione. Punire e torturare non portano giustizia ma decuplicano sofferenze che spesso il detenuto ha già vissuto. Non si può educare alla legalità attraverso la coercizione e il carcere. La recidiva è altissima quando in carcere non si lavora, non si è impegnati, quando non ci si sente utili.

Mi fermo qui. E se non vi ho convinto io lo faranno certo le foto di Valerio Bispuri e gli uomini e gli spazi che ritraggono. Parlano da sé e raccontano una utopia: una società, libera dalla necessità del carcere. Nonostante Caino.

L'articolo SERVONO CARCERI UMANE E DIGNITOSE sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

November 13, 2015

De Luca e il PD rottamato ma non ricostruito

In queste ore mi chiedono un commento sulla nuova vicenda giudiziaria che coinvolge il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

In queste ore mi chiedono un commento sulla nuova vicenda giudiziaria che coinvolge il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Trovo inutile e inopportuno commentare la sua posizione oggi, anche perché sono stato forse il primo a parlare proprio di inopportunità sul sì della segreteria del Pd – ammesso avesse il potere di opporvisi – alla candidatura di De Luca.

E lo feci perché credo che la politica debba essere in grado di fare scelte coraggiose e agire senza che sia la magistratura a dettare la linea. Se è vero che il casellario giudiziario non esaurisce vizi e virtù di un individuo, è vero anche che ragionare in questo modo “Sei solo indagato e non condannato? Allora ti candido. Sei condannato, ma non in via definitiva? Non ti dovrei candidare… Ma dipende poi sempre dal tipo di reato… e aspetterei che passi in giudicato…” rende la politica troppo fragile, attaccabile e quindi ogni progetto fallimentare.

Ribadisco il mio orientamento garantista, nessuno è colpevole sino a sentenza passata in giudicato, ma ritengo che (e su questo il segretario del Pd anche Presidente del Consiglio ci ha costruito la sua ascesa ai vertici del partito) ci siano delle ragioni fondate per evitare di candidare politici che poi possano troppo facilmente incrinare il rapporto già fragile di fiducia che esiste tra politica ed elettorato.

Lontano dalle barricate del “qui ci sono i giusti lì i criminali”, lontano dai retroscena più immaginifici che ci vedono governati da poteri forti e gruppi Bildeberg, credo che il Pd stia solo pagando il conto (a Roma ieri, in Campania oggi, a Napoli domani) di una disgregazione interna che ci mostra un partito rottamato ma non ricostruito.

Ecco, ho immaginato questa storia come se fosse stata illustrata da Makkox (magari prenderà spunto). In sottofondo “New dawn fades” dei Joy Division. C’è una nave alla deriva in mezzo ad alte onde e marosi, quella nave è il Partito democratico. Il suo capitano, il segretario, è spiaggiato, seduto, la guarda da lontano. Lo sguardo trasognato. Si sente al sicuro…

L'articolo De Luca e il PD rottamato ma non ricostruito sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

Quei piccoli passi per legalizzare le droghe

Chi è rimasto ad opporsi a un dibattito aperto sulla legalizzazione delle droghe? Perché? E con quali argomentazioni? Ho detto «dibattito aperto sulla legalizzazione» e non semplicemente o direttamente “legalizzazione”, perché prima ancora di poter legiferare – o addirittura pensare di farlo – su un tema tanto complesso, c’è bisogno di avviare un dibattito maturo e scevro da condizionamenti e da giudizi personali.

Chi è rimasto ad opporsi a un dibattito aperto sulla legalizzazione delle droghe? Perché? E con quali argomentazioni? Ho detto «dibattito aperto sulla legalizzazione» e non semplicemente o direttamente “legalizzazione”, perché prima ancora di poter legiferare – o addirittura pensare di farlo – su un tema tanto complesso, c’è bisogno di avviare un dibattito maturo e scevro da condizionamenti e da giudizi personali.

Si oppone al dibattito chi non ha consapevolezza dell’entità reale del mercato di stupefacenti. Chi ritiene ci sia un’altra strada per debellare il problema. Chi ritiene che parlarne non porti beneficio alla propria carriera (spesso politica). Chi interpreta i dati diffusi dalle forze dell’ordine sugli stupefacenti senza tener conto che spesso quelle cifre riguardano solo quantità di droga sequestrate e non quelle realmente prodotte e immesse sul mercato.

Nelle ultime settimane si è molto discusso del no dell’Ohio all’“Issue 3” che avrebbe legalizzato il possesso e la vendita controllata di marijuana, nonché la possibilità per ciascun adulto di poterne coltivare in proprio fino a 4 piante. Su questa proposta nutrivo dubbi, dal momento che solo dieci società si sarebbero occupate di coltivare cannabis e gestirne la commercializzazione. Sarebbe stato di fatto un nuovo monopolio di certo non criminale, ma che non avrebbe comportato la presa di coscienza istituzionale e collettiva sul consumo di marijuana.

La legalizzazione risolve il problema della sua gestione mafiosa solo quando produzione e vendita vengono monitorate insieme ai ministeri della Sanità che potranno studiarne l’incidenza sulla salute pubblica. Si tratta di esperimenti, ecco quello che nessuno dice, ma di esperimenti necessari, perché quanto fatto sino a ora è stato inutile, controproducente, oneroso per la salute pubblica, gravoso per le carceri e ha di fatto alimentato le casse del narcotraffico mondiale. Affidare produzione e vendita a privati avrebbe di fatto deresponsabilizzato il settore pubblico e la legalizzazione sarebbe stata solo un affare per pochi e non una crescita per la collettività.

Sul versante opposto, invece, la sentenza della Corte Suprema di Città del Messico che ha, con quattro voti su cinque, votato a favore del ricorso depositato dalla Smart (Società messicana di autoconsumo responsabile e tollerante) riconoscendo il diritto di seminare, coltivare e fumare cannabis, ma non la compravendita dei semi. E questo ultimo aspetto ha motivato l’unico voto contrario, ovvero l’illogicità di poter coltivare ma non acquistare i semi.

Inutile fingere, tutto ciò che riguarda la legalizzazione delle droghe non segue e non può seguire un percorso lineare. Non può farlo perché i passi avanti sono conquiste, sono strappi. Sono lacerti di leggi rubati, troppo spesso grazie alla lungimiranza e all’intelligenza di singoli individui più che a una maturità reale del dibattito.

Ma chi è favorevole non può che rallegrarsi anche di questi passi, benché piccoli e incerti, perché hanno il grande merito di stimolare riflessioni anche da parte di chi non è d’accordo. Quando leggo che è inutile legalizzare le droghe perché costituiscono solo uno dei numerosissimi ambiti di investimento delle organizzazioni criminali, a me viene da sorridere per l’ingenuità di questa affermazione. Certo che è una delle tante attività, ma è tra le più rischiose e quindi lucrative. Così come sorrido nel leggere che il clamore per i pochi successi del fronte antiproibizionista sarebbe immotivato, essendo la cannabis tra le sostanze meno consumate.

L’assunto è: inutile legalizzare perché se diventa legale l’erba negli Stati Uniti (in Alaska, Colorado, Oregon e Washington a scopo ricreativo e in 23 Stati è liberalizzato l’uso a scopo terapeutico) i cartelli della droga virano su altre sostanze (eroina e droghe sintetiche).

Ma poi vengono diffuse le stime del mercato della droga in Francia e dobbiamo arrenderci all’evidenza. La cifra annuale (anno 2010) si basa sulla domanda dei consumatori e non sui sequestri ed è di 2,3 miliardi di euro. Ogni francese spenderebbe ogni anno 36 euro in droga, soprattutto cannabis e cocaina. E quindi ecco che a liberalizzare la marijuana si farebbe un danno non irrilevante alle organizzazioni criminali. Ma questi sono dati, dirà qualcuno, non pensieri personali, quindi non verranno presi in considerazione.

Fonte: L’Antitaliano.

L'articolo Quei piccoli passi per legalizzare le droghe sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

November 6, 2015

Il doppio martirio di monsignor Romero

Gran parte dei siti di retroscena italiani utilizzano la diffamazione e la minaccia di svelare informazioni per procacciarsi mezzi. La formula sottintesa è «compri un banner e io non ti attacco». Tutto questo, oggi più che mai, passa inosservato per la velocità del flusso continuo di informazioni, che non ha tempo, che non dà spazio a spiegazioni. Oggi solo chi si ferma a respirare, chi si tira fuori e approfondisce davvero, riesce a non essere preda e poi complice della macchina del fango, un meccanismo che nutre se stesso.

Gran parte dei siti di retroscena italiani utilizzano la diffamazione e la minaccia di svelare informazioni per procacciarsi mezzi. La formula sottintesa è «compri un banner e io non ti attacco». Tutto questo, oggi più che mai, passa inosservato per la velocità del flusso continuo di informazioni, che non ha tempo, che non dà spazio a spiegazioni. Oggi solo chi si ferma a respirare, chi si tira fuori e approfondisce davvero, riesce a non essere preda e poi complice della macchina del fango, un meccanismo che nutre se stesso.

Di questo ha parlato Papa Francesco raccontando ciò che è accaduto a Oscar Romero. Non è la prima volta che Papa Francesco dimostra di essere un uomo del suo tempo, un uomo del nostro tempo. Ma è la prima volta che un pontefice, modificando il protocollo e aggiungendo considerazioni a un discorso già scritto, utilizza il racconto di una vicenda accaduta a un uomo di chiesa per spiegare un meccanismo terribile, cui spesso si cede senza averne consapevolezza, perché altri dicono… perché altri scrivono… Papa Francesco, durante il discorso ai pellegrini giunti in Vaticano da El Salvador, per ringraziarlo della beatificazione di Oscar Romero, ha colto l’occasione per spiegare cosa sia la diffamazione e come funzioni.

Parlando di Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo 1980 da un cecchino degli squadroni della morte mentre stava celebrando la messa, il Papa dice che il martire «non è qualcuno relegato nel passato, una bella immagine che adorna le nostre chiese e ricordiamo con nostalgia». Io ho pensato immediatamente a Don Peppe Diana, ma anche a Giancarlo Siani.

E continua: «Il martirio di monsignor Romero non fu solo nel momento della sua morte, ma iniziò con le sofferenze per le persecuzioni precedenti alla sua morte e continuò anche posteriormente, perché non bastava che fosse morto: fu diffamato, calunniato, infangato. Il suo martirio continuò anche per mano dei suoi fratelli nel sacerdozio e nell’episcopato». Il Papa aggiunge: «Solo Dio conosce la storia della persona. E vede se la stanno lapidando con la pietra più dura che esiste nel mondo: la lingua».

Oscar Romero è stato ucciso per aver provato a fermare quella che era (e sarebbe stata) una carneficina, ma non è stato ucciso solo con un proiettile che gli ha reciso la giugulare, è stato ucciso soprattutto con le parole. Papa Francesco ha raccontato la vicenda di Oscar Romero perché era finalmente giunto il tempo che si facesse giustizia alla sua memoria violentata, ma ascoltandola non possiamo non soffermarci a ragionare sulla diffamazione, un’arma che nutre il web e nel web si moltiplica.

Papa Francesco non parla per sentito dire, ma per aver vissuto e ascoltato in prima persona lo scempio che veniva fatto della memoria di Romero, che aveva agito perché mosso da fame di giustizia e sete di pietà. Monsignor Romero fu ucciso il giorno dopo aver rivolto un appello ai militari perché non uccidessero i loro stessi fratelli. Romero chiedeva che cessasse la repressione, chiedeva di non utilizzare bambini per bonificare campi minati. Usava il pulpito domenicale per diffondere notizie, per fare una sorta di inchiesta pastorale sullo scempio della guerra.

Questa sua responsabilità di racconto è ciò che lo ha reso pericoloso ed è il motivo per cui andava denigrato post mortem , perché non diventasse un martire, un esempio. Diffamandolo si disinnescava la possibilità di emulazione, diffamandolo si abbassava il volume di Romero, si liberava del senso di colpa gli altri sacerdoti silenziosi e spesso conniventi. Andava infangata la sua memoria non solo a vantaggio di chi lo volle morto, ma anche di chi, in vita, non era riuscito a essere altrettanto coraggioso.

Papa Francesco fa riferimento alle numerosissime lettere anonime che arrivarono in Vaticano dopo la morte di Romero, tutte lettere diffamanti, scritte da chi aveva interesse a screditare Romero e a fermare il racconto della sua eroica morte. Le tesi erano sempre le stesse, Romero non sarebbe stato ucciso per questioni legate alla sua predicazione, ma perché donnaiolo o perché voleva fare carriera proteggendo i marxisti amando lui una guerrigliera. Per la sua presunta passione per gli uomini o perché conservava armi. Tutto e il contrario di tutto, come sempre accade quando un uomo non lo si vuole eliminare solo fisicamente, ma si vuole cancellare definitivamente ciò che ha detto e fatto, a futura memoria. A futuro monito.

Fonte: L’Antitaliano.

L'articolo Il doppio martirio di monsignor Romero sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

November 3, 2015

Legalizzazione in Ohio: i rischi di un nuovo monopolio

Ecco cosa accade quando su un tema non esiste dibattito reale, ma solo un gioco di rimandi e opportunismi.

Negli Stati Uniti la marijuana è legale in 4 stati (Alaska, Colorado, Oregon e Washington) e in 23 è liberalizzato l’uso a scopo terapeutico.

Oggi in Ohio si voterà il referendum sulla “Issue 3″ che prevede legalizzazione di possesso e vendita controllata di marijuana, nonché la possibilità per ciascun adulto di poterne coltivare in proprio fino a 4 piante. È la prima volta, però, che non sono totalmente d’accordo con le modalità di questa legalizzazione.

Saranno infatti solo 10 le società che potranno coltivare cannabis e gestirne la commercializzazione. Un nuovo monopolio che se non sarà più criminale, non avrà certo adempiuto al senso che la legalizzazione deve avere, ovvero di riscatto dalle organizzazioni criminali, di impegno da parte dello stato di gestire produzione e commercializzazione nell’ottica di un consumo controllato e che non rappresenti più un costo per la sanità pubblica.

A questo deve affiancarsi un opportuno lavoro di sensibilizzazione che miri a far comprendere che le droghe, anche quelle leggere, sono lesive per la salute. Ecco perché non ritengo sia giusta la scelta di far gestire a società private, in regime di monopolio, la produzione e la vendita della marijuana, deresponsabilizzando di fatto lo stato.

“Sono arrivate nuove persone principalmente motivate dal denaro, non dal senso di giustizia”, sono le parole di chi da decenni si batte per la legalizzazione.

Chi volesse approfondire può farlo qui.

L'articolo Legalizzazione in Ohio: i rischi di un nuovo monopolio sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

November 2, 2015

La parola e i lettori: perché la camorra li teme

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'articolo La parola e i lettori: perché la camorra li teme sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

Palmesano per me un maestro. Nelle sue parole la sfida ai clan

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'articolo Palmesano per me un maestro. Nelle sue parole la sfida ai clan sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

“Senza Roberto, una sentenza storica sarebbe stata ignorata”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'articolo “Senza Roberto, una sentenza storica sarebbe stata ignorata” sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

Caso Vincenzo Palmesano, la verità in una sentenza

L'articolo Caso Vincenzo Palmesano, la verità in una sentenza sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

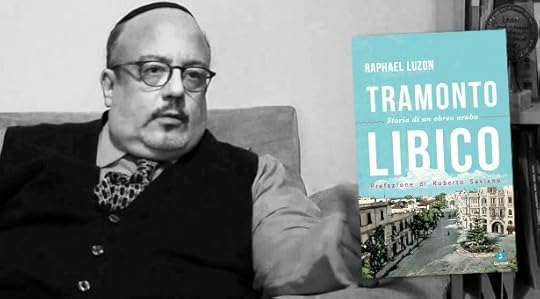

Cosa ci insegnano gli ebrei di Tripoli

Le stime ufficiali parlano di 856mila ebrei che hanno abbandonato le proprie case, le proprie città, i propri paesi. Ebrei che si sentivano e si definivano «ebrei arabi» perché l’arabo era la loro lingua, perché da secoli le loro radici erano piantate in quelle terre di sole, deserto e mare che vanno dal Medioriente fino al Maghreb, Iraq, Siria, Iran, Libano, Tunisia, Marocco, Egitto, Algeria, Yemen, Tunisia, Aden, Libia: paesi che avevano grandi comunità ebraiche vive e fiorenti, formate da commercianti, artigiani, rabbini, studiosi, medici, amministratori, comunità di 30mila o di 150mila ebrei che oggi non esistono quasi più, frantumatesi nell’esilio seguito alle persecuzioni e alle discriminazioni montate dopo il 1948, dopo la nascita dello Stato d’Israele.

Il libro “Tramonto libico” è legato a una di queste storie, alle vicende degli ebrei di Libia. Ebrei che vivevano in quelle terre prima ancora che venissero chiamate Libia proprio da noi, colonizzatori italiani. Si presume che i primi ebrei siano giunti in quel territorio allora chiamato Barberìa e abitato dai «barbaros», «balbuzienti» (i greci così chiamavano tutte le popolazioni che non parlavano la loro lingua), dopo la distruzione del primo tempio di Gerusalemme nel 586 a.C. Da allora e fino al 1967, anno in cui iniziano le vicende di questo libro, gli ebrei hanno testimoniato ogni nuovo conquistatore, hanno combattuto insieme ai berberi contro gli eserciti di Maometto, hanno contribuito alla crescita della regione durante l’impero ottomano e poi nel periodo di colonizzazione italiana, si sono talvolta mescolati con la popolazione locale con matrimoni e conversioni, ma hanno sempre mantenuto le proprie tradizioni e il legame saldo con la propria fede perseverando nell’osservanza dei precetti religiosi.

Un esempio drammatico di quanto l’osservanza fosse radicata tra gli ebrei della Libia è rappresentato dall’episodio della pubblica fustigazione di tre ebrei che si erano rifiutati di tenere aperti i propri negozi di Shabbàt obbedendo al provvedimento fascista che ne vietava l’apertura.

All’inizio del Novecento solo a Tripoli si contano ben 44 sinagoghe, indice di vita ebraica fervente di una comunità profondamente religiosa. Il periodo fascista portò con sé anche l’onta delle leggi razziali. Nonostante che il 18 marzo del 1937 Mussolini sbarcato a Tripoli dichiarasse: «L’Italia considera gli ebrei sotto la sua tutela, nessuna discriminazione razziale o religiosa è nella mia mente, restando fedele alla politica di eguaglianza di fronte alla legge e di libertà di culto», nel luglio dell’anno seguente veniva pubblicato il «Manifesto della razza», che sanciva le discriminazioni degli ebrei ponendoli in una situazione di inferiorità anche rispetto alla popolazione musulmana . Con lo scoppio della guerra, circa tremila ebrei verranno reclusi in un campo di prigionia e tre uomini, accusati di collaborare con gli inglesi, saranno fucilati. La situazione di discriminazione durerà fino allo sbarco degli Alleati e della brigata ebraica che libereranno la Libia dagli italiani.

Ma per gli ebrei libici la liberazione non significherà un nuovo periodo di pace. L’ascesa del sionismo e il rafforzamento del panislamismo sprigioneranno le energie latenti e distruttive che covano nei recessi delle masse arabe e sfoceranno in ripetuti pogrom e attacchi ai quartieri ebraici. Poi, la fondazione dello Stato d’Israele e in seguito la Guerra dei Sei Giorni faranno scoppiare la rabbia araba che porterà a nuovi episodi di sangue e alla cacciata degli ebrei libici dal proprio paese, alla fine di una storia durata più di duemila anni.

Il libro di Raphael Luzon è un libro sincero e pacato. Egli sceglie alcuni ricordi, ma è consapevole che la memoria è ingannevole e che quindi non può essere una prova per affermare delle verità assolute, né uno strumento al servizio di pulsioni ideologiche. Mi sembra che Luzon abbia aperto il grande vaso della memoria prima di tutto per fini terapeutici, per lenire le ferite personali dell’esilio, per dare sollievo alla nostalgia per la sua terra madre, una nostalgia che vive tra le righe di tutte le pagine del libro.

Un’altra motivazione di “Tramonto libico” è poi la ricerca della giustizia. Apprendiamo dell’assassinio delle famiglie Luzon e Raccah a Tripoli, un crimine a cui non è mai seguito un processo né una condanna; né un funerale per le vittime innocenti. Senza rabbia, senza desiderio di vendetta, Raphael Luzon vuole raggiungere proprio questi obiettivi: un processo, una condanna, dei funerali; in altre parole, la giustizia. Questa aspirazione, frustrante e dolorosa perché di difficile realizzazione, accompagna tutte le parole del libro perché è come un macigno nell’anima di chi stava scrivendo.

Oltre ai ricordi, in forma onirica, di squarci di vita ebraica a Bengasi, oltre alle vicende intime di Raphael e al suo impegno politico per riallacciare i rapporti tra l’ebraismo libico e lo stato libico, mi ha colpito il modo costruttivo e aperto di Luzon nell’affrontare l’altro, l’opinione diversa e il suo desiderio profondo di riconciliazione, di dialogo tra i popoli e tra le religioni; un dialogo che non passa attraverso le rinuncie sui valori e sulle identità, ma sull’accettazione dell’altro e sulla disponibilità a guardare chiunque negli occhi, a discutere con tutti da pari a pari.

Ho poi scoperto che l’attività politica di Luzon per la conservazione della memoria dell’ebraismo libico e per il mantenimento del legame degli ebrei libici con la propria patria prosegue da anni in un fervido confronto tra ebrei, musulmani e cristiani che non vogliono arrendersi all’estremismo. E pensando all’amore e all’impegno di Luzon per la Libia non si può fare a meno di pensare alle condizioni in cui versa oggi il paese e alle parole dolenti verso la fine del libro: «Forse, se non aveste cacciato i vostri fratelli ebrei tanto tempo fa, forse oggi la Libia non sarebbe il cumulo di sofferenze che sta diventando, forse…».

“Tramonto libico” è un libro breve, scritto in modo scorrevole, e dunque si legge molto in fretta. Consiglio al lettore di soffermarsi, tenerlo un po’ più a lungo tra le mani, risfogliarlo e rileggere alcuni passi, perché nelle parole di Luzon possiamo talvolta trovare l’ispirazione per intraprendere un cammino di pace e di memoria.

L'articolo Cosa ci insegnano gli ebrei di Tripoli sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

Roberto Saviano's Blog

- Roberto Saviano's profile

- 1331 followers