Александр Александрович Розов's Blog, page 258

September 9, 2020

Если общество воспроизводит мотивационную схему тюрьмы, то у него нет будущего.

"Просто тюрьма — это государство в миниатюре. Каждый заботится лишь о том, чтобы его не наказали" (Андрей Митенев, художник*).

Иногда у художников рождаются изумительно четкие и лаконичные идеи-объяснения социально-политической жизни. Как правило, такие идеи-объяснения чуть-чуть недоделаны, но доделать можно моментально, поскольку, вообще-то, художник (в отличие от прикладного философа) не генерирует идею из своего внутреннего мира, а извлекает таковую из окружающего мира.

В данном случае, высказывание Митенева достаточно просто инвертировать, чтобы получить лаконичный концепт современного муравьеобразно урбанизированного, цифровизованного, гипер-централизованного, мелочно контролируемого общества - вот так:

Общество стало расширенной моделью тюрьмы.

Каждый заботится лишь о том, чтобы его не наказали.

Это - единственная мотивация для абсолютного большинства.

Причем мотивация общая - для мелких чиновников, копошащихся в нижних ярусах пирамиде власти и для подданных, копошащихся под основанием этой пирамиды.

Это некая глобальная инварианта современной микро-эпохи - наиболее ярко и иллюстративно проявленная в бессмысленных, но предписанных анти-коронавирусных намордниках (от Пекина - до Парижа, от Парижа - до Берлина, Москвы, Лондона, Дели).

В верхушке пирамиды (где персонажи у власти уже потеряли не только чувство реальности, но и даже память о том, что существует какая-то реальность вне их абстрактных схем правления) рождаются и падают вниз по ярусам Инструктивные Указания, лишенные даже следов здравого смысла. Но это надо исполнять - иначе риск наказания. И до поры можно только шепотом говорить, что указания идиотские - иначе опять-таки риск наказания. До поры - это пока верхушка пирамиды не обвалится (она неизбежно обвалится под действием опрокидывающего момента, возникшего между высшими абстракциями и объективной реальностью - так уже было много раз и будет снова)...

....Песня в тему**

...Но что дальше, после обвала верхушки?

Если общество сохранило какие-то более конструктивные мотивации, чем "исполняй, а то накажут" - то это общество может снести пирамиду, и выстроить нечто вменяемое, не дожидаясь, пока кто-то пристроит к пирамиде новую верхушку.

Если общество не сохранило более конструктивных мотиваций - то верхушка пирамида будет возникать снова и снова, во все более уродливой форме. Возникать - и падать, раз за разом, пока общество не окажется раздавлено обломками.

Тогда на этом месте возникнет другое общество.

Так уже было много раз.

И, в этот раз, возможно, будет снова...

...Такие дела...

----------------------------

*)05.09.2020 КУЛЬТУРА «Тюрьма — это государство в миниатюре»

https://www.mk.ru/culture/2020/09/05/tyurma-eto-gosudarstvo-v-miniatyure.html

**)16 мая 2020 г. (канал Sergey Lebedev) Андрей Макаревич - Переворот

Иногда у художников рождаются изумительно четкие и лаконичные идеи-объяснения социально-политической жизни. Как правило, такие идеи-объяснения чуть-чуть недоделаны, но доделать можно моментально, поскольку, вообще-то, художник (в отличие от прикладного философа) не генерирует идею из своего внутреннего мира, а извлекает таковую из окружающего мира.

В данном случае, высказывание Митенева достаточно просто инвертировать, чтобы получить лаконичный концепт современного муравьеобразно урбанизированного, цифровизованного, гипер-централизованного, мелочно контролируемого общества - вот так:

Общество стало расширенной моделью тюрьмы.

Каждый заботится лишь о том, чтобы его не наказали.

Это - единственная мотивация для абсолютного большинства.

Причем мотивация общая - для мелких чиновников, копошащихся в нижних ярусах пирамиде власти и для подданных, копошащихся под основанием этой пирамиды.

Это некая глобальная инварианта современной микро-эпохи - наиболее ярко и иллюстративно проявленная в бессмысленных, но предписанных анти-коронавирусных намордниках (от Пекина - до Парижа, от Парижа - до Берлина, Москвы, Лондона, Дели).

В верхушке пирамиды (где персонажи у власти уже потеряли не только чувство реальности, но и даже память о том, что существует какая-то реальность вне их абстрактных схем правления) рождаются и падают вниз по ярусам Инструктивные Указания, лишенные даже следов здравого смысла. Но это надо исполнять - иначе риск наказания. И до поры можно только шепотом говорить, что указания идиотские - иначе опять-таки риск наказания. До поры - это пока верхушка пирамиды не обвалится (она неизбежно обвалится под действием опрокидывающего момента, возникшего между высшими абстракциями и объективной реальностью - так уже было много раз и будет снова)...

....Песня в тему**

...Но что дальше, после обвала верхушки?

Если общество сохранило какие-то более конструктивные мотивации, чем "исполняй, а то накажут" - то это общество может снести пирамиду, и выстроить нечто вменяемое, не дожидаясь, пока кто-то пристроит к пирамиде новую верхушку.

Если общество не сохранило более конструктивных мотиваций - то верхушка пирамида будет возникать снова и снова, во все более уродливой форме. Возникать - и падать, раз за разом, пока общество не окажется раздавлено обломками.

Тогда на этом месте возникнет другое общество.

Так уже было много раз.

И, в этот раз, возможно, будет снова...

...Такие дела...

----------------------------

*)05.09.2020 КУЛЬТУРА «Тюрьма — это государство в миниатюре»

https://www.mk.ru/culture/2020/09/05/tyurma-eto-gosudarstvo-v-miniatyure.html

**)16 мая 2020 г. (канал Sergey Lebedev) Андрей Макаревич - Переворот

Published on September 09, 2020 02:35

September 8, 2020

История интернета, смартфонов и блогов. Что мы получили нового за последние четверть века?

"Мы" - в данном контексте обыкновенные люди. Из "мы" вычитается группировка Силиконовой долины, а также владельцы всяких "цифровых сервисов" и "агрегаторов", отсекающих себе 30% потребительской цены в виде комиссионных за картинку для тычка пальцем в приложении смартфона.

Итак: что мы получили нового за последние четверть века?

Начнем с того, что уже было 25 лет назад (в 1995 - м). Смотрим короткое кино:

What Was The First Smartphone?

(взято на канале ColdFusion)

Итак: смартфон появился в 1992-м (см. также https://habr.com/ru/post/391251/)

Конечно, фанаты TikTok и прочих блогов с анонсом "запости своего котика и стань знаменитым в сети" могут возмущаться слабой графикой, но...

...По-вашему, эти клипы с котиками важнее чем цена материальных благ? (см. выше про 30% наценки на "цифровые сервисы" и "агрегаторы").

Кстати о блогах (социальных сетях)

25 лет назад они уже были.

"самым первым социально-сетевым ресурсом следует считать американский портал Classmates.com. Именно по его образу и подобию создавались в свое время «Одноклассники». Проект был запущен в 1995 году Рэнди Конрадсом... (впрочем)

...Сторонники второй версии утверждают, что первой социальной сетью в современном понимании этого термина следует считать SixDegrees.com, созданная Эндрю Вейнрейхом в 1997 году. Этот проект изначально предоставил возможность пользователям и создавать личные профили, и создавать списки своих друзей.

Тем более, что позже, в 1998-м году команда проекта реализовала функцию поиска по страницам, что значительно облегчило обнаружение старых и пополнение числа новых знакомых."

https://wd-x.ru/first-social-network/

Хотя вообще-то...

"Когда был запущен первый блог? В 1993 году Робом Палмером:"

https://saitsamy.blogspot.com/2019/08/1993-2019.html

Впрочем, формально они появились еще раньше:

"Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники появилась в 1971 г. Она использовалась военными для передачи информации через ARPANET. Спустя 17 лет, в 1988 г., финский ученый Ярко Ойкаринен изобрел протокол «IRC» — ретранслируемый интернет-чат — и программное обеспечение для его реализации. Теперь стало возможным общаться друг с другом в реальном времени".

https://sciencepop.ru/istoriya-sotsialnyh-setej-poyavlenie-i-razvitie/

Кстати - выше был упомянут поиск, так вот:

"К лету 1993 года ещё не было ни одной системы для поиска в вебе, хотя вручную поддерживались многочисленные специализированные каталоги. Оскар Нирштрасс (Oscar Nierstrasz) в Женевском университете написал ряд сценариев на Perl, которые периодически копировали эти страницы и переписывали их в стандартный формат. Это стало основой для W3Catalog, первой примитивной поисковой системы сети, запущенной 2 сентября 1993 года.

Вероятно, первым поисковым роботом, написанным на языке Perl, был «World Wide Web Wanderer» — бот Мэтью Грэя (Matthew Gray) из Массачусетского технологического института в июне 1993 года. Этот робот создавал поисковый индекс «Wandex». Цель робота Wanderer состояла в том, чтобы измерить размер всемирной паутины и найти все веб-страницы, содержащие слова из запроса. В 1993 году появилась и вторая поисковая система «Aliweb». Aliweb не использовала поискового робота, но вместо этого ожидала уведомлений от администраторов веб-сайтов о наличии на их сайтах индексного файла в определённом формате.

JumpStation, созданный в декабре 1993 года Джонатаном Флетчером, искал веб-страницы и строил их индексы с помощью поискового робота, и использовал веб-форму в качестве интерфейса для формулирования поисковых запросов. Это был первый инструмент поиска в Интернете, который сочетал три важнейших функции поисковой системы (проверка, индексация и собственно поиск)."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковая_система

https://ru.wikipedia.org/wiki/Aliweb

Итак, четверть венка назад и поисковые машины в интернете уже были.

Ну, что у нас осталось?

А! Конечно же, электронные платежные системы.

"В 1983 году в исследовательской работе Дэвида Чаума была представлена идея цифровых денег. В 1989 году он основал DigiCash, компанию, занимающуюся электронными деньгами.

e-gold Электронное золото было первыми широко используемыми интернет-деньгами, появившимися в 1996 году, и количество пользователей выросло до нескольких миллионов до того, как правительство США закрыло его в 2008 году"

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency

https://en.wikipedia.org/wiki/DigiCash

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecash

https://en.wikipedia.org/wiki/E-gold

Что мы еще забыли рассмиотреть? Ах да, навигаторы!

"В 1985 в США уже появляется первый массовый навигатор — The Etak Navigator. Изображение на дисплее — приятного зелёного цвета."

Вся история - тут https://habr.com/ru/company/boxowerview/blog/214333/

Вот и выходит что, что 25 лет "цифровой революции" (tm) это лишь клипы с котиками и грабеж со стороны агрегаторов.

...Такие дела...

Итак: что мы получили нового за последние четверть века?

Начнем с того, что уже было 25 лет назад (в 1995 - м). Смотрим короткое кино:

What Was The First Smartphone?

(взято на канале ColdFusion)

Итак: смартфон появился в 1992-м (см. также https://habr.com/ru/post/391251/)

Конечно, фанаты TikTok и прочих блогов с анонсом "запости своего котика и стань знаменитым в сети" могут возмущаться слабой графикой, но...

...По-вашему, эти клипы с котиками важнее чем цена материальных благ? (см. выше про 30% наценки на "цифровые сервисы" и "агрегаторы").

Кстати о блогах (социальных сетях)

25 лет назад они уже были.

"самым первым социально-сетевым ресурсом следует считать американский портал Classmates.com. Именно по его образу и подобию создавались в свое время «Одноклассники». Проект был запущен в 1995 году Рэнди Конрадсом... (впрочем)

...Сторонники второй версии утверждают, что первой социальной сетью в современном понимании этого термина следует считать SixDegrees.com, созданная Эндрю Вейнрейхом в 1997 году. Этот проект изначально предоставил возможность пользователям и создавать личные профили, и создавать списки своих друзей.

Тем более, что позже, в 1998-м году команда проекта реализовала функцию поиска по страницам, что значительно облегчило обнаружение старых и пополнение числа новых знакомых."

https://wd-x.ru/first-social-network/

Хотя вообще-то...

"Когда был запущен первый блог? В 1993 году Робом Палмером:"

https://saitsamy.blogspot.com/2019/08/1993-2019.html

Впрочем, формально они появились еще раньше:

"Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники появилась в 1971 г. Она использовалась военными для передачи информации через ARPANET. Спустя 17 лет, в 1988 г., финский ученый Ярко Ойкаринен изобрел протокол «IRC» — ретранслируемый интернет-чат — и программное обеспечение для его реализации. Теперь стало возможным общаться друг с другом в реальном времени".

https://sciencepop.ru/istoriya-sotsialnyh-setej-poyavlenie-i-razvitie/

Кстати - выше был упомянут поиск, так вот:

"К лету 1993 года ещё не было ни одной системы для поиска в вебе, хотя вручную поддерживались многочисленные специализированные каталоги. Оскар Нирштрасс (Oscar Nierstrasz) в Женевском университете написал ряд сценариев на Perl, которые периодически копировали эти страницы и переписывали их в стандартный формат. Это стало основой для W3Catalog, первой примитивной поисковой системы сети, запущенной 2 сентября 1993 года.

Вероятно, первым поисковым роботом, написанным на языке Perl, был «World Wide Web Wanderer» — бот Мэтью Грэя (Matthew Gray) из Массачусетского технологического института в июне 1993 года. Этот робот создавал поисковый индекс «Wandex». Цель робота Wanderer состояла в том, чтобы измерить размер всемирной паутины и найти все веб-страницы, содержащие слова из запроса. В 1993 году появилась и вторая поисковая система «Aliweb». Aliweb не использовала поискового робота, но вместо этого ожидала уведомлений от администраторов веб-сайтов о наличии на их сайтах индексного файла в определённом формате.

JumpStation, созданный в декабре 1993 года Джонатаном Флетчером, искал веб-страницы и строил их индексы с помощью поискового робота, и использовал веб-форму в качестве интерфейса для формулирования поисковых запросов. Это был первый инструмент поиска в Интернете, который сочетал три важнейших функции поисковой системы (проверка, индексация и собственно поиск)."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковая_система

https://ru.wikipedia.org/wiki/Aliweb

Итак, четверть венка назад и поисковые машины в интернете уже были.

Ну, что у нас осталось?

А! Конечно же, электронные платежные системы.

"В 1983 году в исследовательской работе Дэвида Чаума была представлена идея цифровых денег. В 1989 году он основал DigiCash, компанию, занимающуюся электронными деньгами.

e-gold Электронное золото было первыми широко используемыми интернет-деньгами, появившимися в 1996 году, и количество пользователей выросло до нескольких миллионов до того, как правительство США закрыло его в 2008 году"

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency

https://en.wikipedia.org/wiki/DigiCash

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecash

https://en.wikipedia.org/wiki/E-gold

Что мы еще забыли рассмиотреть? Ах да, навигаторы!

"В 1985 в США уже появляется первый массовый навигатор — The Etak Navigator. Изображение на дисплее — приятного зелёного цвета."

Вся история - тут https://habr.com/ru/company/boxowerview/blog/214333/

Вот и выходит что, что 25 лет "цифровой революции" (tm) это лишь клипы с котиками и грабеж со стороны агрегаторов.

...Такие дела...

Published on September 08, 2020 15:52

September 7, 2020

Ограничение бытовой свободы для оптимизации экономики - мучительный суицид общества

Идею этого микро-эссе подал сен Qldio в теме "Ошибки либерализма - откуда они, и как их используют фашисты методом подмены тезиса"

(https://alex-rozoff.livejournal.com/282072.html)

Ветка дискуссии стартовала от определения: "Свобода в самом общем смысле означает отсутствие ограничений и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли – возможность поступать, как самому хочется" (Новая философская энциклопедия).

И дополняющего тезиса: "Вопрос о необходимых ограничениях следует рассматривать далее (причем не голословно заявляя, а доказывая таковую необходимость). В социальном смысле единственный бесспорный вид такой необходимости - это линия демаркации между свободой одного индивида и такой же свободой другого индивида. Все прочие ограничения - не бесспорны, и не должны иметь места, пока есть разумные сомнения в их необходимости".

Вопрос, который поставил сен Qldio: "Мы уже обсуждали пример с ограничениями, которые повышают возможности. Куда такой подход может быть поставлен в рамках этой Вашей классификации?"

В общем случае пример формулируется так:

1. Люди (индивиды в обществе) совершают некие бытовые действия, для удовлетворения своих потребностей.

2. Людям свойственно делать это как им угодно, совершенно не задумываясь о том, что, вообще говоря, можно было бы сделать это более рационально, сэкономив ресурсы всего общества (и свои ресурсы в частности). Из-за такой бездумности возникают:

- пробки на дорогах (из-за чего теряется время - ценный ресурс).

- пиковые нагрузки в электросетях (из-за чего приходится держать резервные мощности генерации и передачи - т.е. расходовать ресурсы). То же и в сетях водоснабжения.

- волюнтаризм покупок (из-за чего торговые предприятия создают товарные резервы - и, например, треть скоропортящихся товаров просто теряется)

Список таких можно продолжать, и суть в том, что, предписав людям определенный график (при том же объеме потребления бытовых благ), можно было бы сильно оптимизировать систему, сэкономив (допустим) треть ресурсов от объема, расходуемого сейчас, в условиях потребительского хаоса.

Да, это потребует некоторого ограничения свободы - но разве выигрыш не перекрывает эти маленькие неудобства? Хорошая идея, а?

Мое мнение - нет, эта идея (как и все идеи т.н. "ответственного потребления") очень плохая, по двум причинам:

Первая причина - психологическая. С момента, когда в относительно-развитых странах массовый челвоек выбрался из нищеты и жизни впроголодь, сформировалась ценность того самого потребительского волюнтаризма.

Это значит: индивид, в пределах своего расчетного (денежного) ресурса, потребляет

- что хочет.

- где хочет.

- как хочет.

- когда хочет.

Все четыре компонента психологически важны.

Предписать график потребления - значит оставить из этих четырех компонентов лишь первый. Предписать "отсветственое потребление" - значит не оставить вообще ни одного.

Психологически это то же самое, что погрузить людей в нищету. Это известный эффект карточной системы распределения б лаг. Даже если объем благ по карточкам объективно покрывает тот же объем, который люди покупали бы сами - все равно, субъективно такое распределение будет восприниматься людьми, как нищета. Люди будут чувствовать себя бесправными единицами в этаком фильтрационном лагере для беженцев. Причем без перспективы выйти на свободу (если только не устроить революцию - но это отдельная тема).

Вторая причина - бюрократическая. Modus operandi бюрократии состоит в полной реализации полученного потенциала нормотворчества.

Если делигировапть бюрократии возвожность предписывать графики бытовой деятелности людей (их покупок, поездок, и пользования присоединенными сетями), то бюрократия предпишет людям все, включая цвет чайника, фасон домашних тапочек, время отбоя и подъема, ширину кровати, толщину одеяла, и периодичность смены белья.

Все, к регулированию чего прикасается бюрократия - становится тюрьмой строгого режима, поскольку бюрократия неспособна сказать себе "стоп".

Какую экономику можно (и какую нельзя) построить в тюрьме типа "исправительно-трудовой лагерь" хорошо известно по социально-политическому опыту первой половины XX века.

Это, кстати, можно считать дополнением к манифесту Чизвика: "Принцип НТР: каждая личность принадлежала самой себе и более никому. Это не либеральный каприз, а необходимое условие личного творчества. Любой творческий акт может стать импульсом для нового направления в науке и технике, колоссально обогатить все общество и каждого его члена. Кто подавляет личность, тот грабит общество. Запреты должны сводиться к минимуму, необходимому для поддержания технического порядка".

(Процесс Лунного Зайца https://proza.ru/2011/04/08/1171)

Общество, жертвующее свободой индивидов ради оптимизации экономики - потеряет и индивидов, и экономику.

...Такие дела...

(https://alex-rozoff.livejournal.com/282072.html)

Ветка дискуссии стартовала от определения: "Свобода в самом общем смысле означает отсутствие ограничений и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли – возможность поступать, как самому хочется" (Новая философская энциклопедия).

И дополняющего тезиса: "Вопрос о необходимых ограничениях следует рассматривать далее (причем не голословно заявляя, а доказывая таковую необходимость). В социальном смысле единственный бесспорный вид такой необходимости - это линия демаркации между свободой одного индивида и такой же свободой другого индивида. Все прочие ограничения - не бесспорны, и не должны иметь места, пока есть разумные сомнения в их необходимости".

Вопрос, который поставил сен Qldio: "Мы уже обсуждали пример с ограничениями, которые повышают возможности. Куда такой подход может быть поставлен в рамках этой Вашей классификации?"

В общем случае пример формулируется так:

1. Люди (индивиды в обществе) совершают некие бытовые действия, для удовлетворения своих потребностей.

2. Людям свойственно делать это как им угодно, совершенно не задумываясь о том, что, вообще говоря, можно было бы сделать это более рационально, сэкономив ресурсы всего общества (и свои ресурсы в частности). Из-за такой бездумности возникают:

- пробки на дорогах (из-за чего теряется время - ценный ресурс).

- пиковые нагрузки в электросетях (из-за чего приходится держать резервные мощности генерации и передачи - т.е. расходовать ресурсы). То же и в сетях водоснабжения.

- волюнтаризм покупок (из-за чего торговые предприятия создают товарные резервы - и, например, треть скоропортящихся товаров просто теряется)

Список таких можно продолжать, и суть в том, что, предписав людям определенный график (при том же объеме потребления бытовых благ), можно было бы сильно оптимизировать систему, сэкономив (допустим) треть ресурсов от объема, расходуемого сейчас, в условиях потребительского хаоса.

Да, это потребует некоторого ограничения свободы - но разве выигрыш не перекрывает эти маленькие неудобства? Хорошая идея, а?

Мое мнение - нет, эта идея (как и все идеи т.н. "ответственного потребления") очень плохая, по двум причинам:

Первая причина - психологическая. С момента, когда в относительно-развитых странах массовый челвоек выбрался из нищеты и жизни впроголодь, сформировалась ценность того самого потребительского волюнтаризма.

Это значит: индивид, в пределах своего расчетного (денежного) ресурса, потребляет

- что хочет.

- где хочет.

- как хочет.

- когда хочет.

Все четыре компонента психологически важны.

Предписать график потребления - значит оставить из этих четырех компонентов лишь первый. Предписать "отсветственое потребление" - значит не оставить вообще ни одного.

Психологически это то же самое, что погрузить людей в нищету. Это известный эффект карточной системы распределения б лаг. Даже если объем благ по карточкам объективно покрывает тот же объем, который люди покупали бы сами - все равно, субъективно такое распределение будет восприниматься людьми, как нищета. Люди будут чувствовать себя бесправными единицами в этаком фильтрационном лагере для беженцев. Причем без перспективы выйти на свободу (если только не устроить революцию - но это отдельная тема).

Вторая причина - бюрократическая. Modus operandi бюрократии состоит в полной реализации полученного потенциала нормотворчества.

Если делигировапть бюрократии возвожность предписывать графики бытовой деятелности людей (их покупок, поездок, и пользования присоединенными сетями), то бюрократия предпишет людям все, включая цвет чайника, фасон домашних тапочек, время отбоя и подъема, ширину кровати, толщину одеяла, и периодичность смены белья.

Все, к регулированию чего прикасается бюрократия - становится тюрьмой строгого режима, поскольку бюрократия неспособна сказать себе "стоп".

Какую экономику можно (и какую нельзя) построить в тюрьме типа "исправительно-трудовой лагерь" хорошо известно по социально-политическому опыту первой половины XX века.

Это, кстати, можно считать дополнением к манифесту Чизвика: "Принцип НТР: каждая личность принадлежала самой себе и более никому. Это не либеральный каприз, а необходимое условие личного творчества. Любой творческий акт может стать импульсом для нового направления в науке и технике, колоссально обогатить все общество и каждого его члена. Кто подавляет личность, тот грабит общество. Запреты должны сводиться к минимуму, необходимому для поддержания технического порядка".

(Процесс Лунного Зайца https://proza.ru/2011/04/08/1171)

Общество, жертвующее свободой индивидов ради оптимизации экономики - потеряет и индивидов, и экономику.

...Такие дела...

Published on September 07, 2020 16:42

Поколение цифро-анкетного школярства у руля: столкновение с айсбергом реальности.

Мнение, цитируемое ниже, подобрано у https://zen.yandex.ru/puerrtto - редкий случай интересного канала, хотя очень спорного по заявляемым толкованиям событий.

но в данном случае мнение настолько изящное, и настолько хорошо объясняющее ряд событий в мире, что я решил привести его тут в порядке приглашения к дискуссии.

(цитрую выборочно)

...Я все больше прихожу к убеждению, что панические метания и тотальный коллапс экономики во всем мире стал следствием того, что выросло и встало у руля государств новое поколение. Это то самое поколение выросшее на идиотских компьютерных мультиках, третьесортной музыке с MTV, затем было ЕГЭ и психометрические тесты отсеявшее любые проявления индивидуальности, а уже в институтах подхватили построение алгоритмов и диаграмм слабо применимых в реальной жизни.

Строго говоря, это люди великолепно владеющие очень узкопрофильной сферой, например разработкой приложений к системе Андроид в сотовых телефонах. Большинство из нас понятия не имеет, как работает телефон, а они знают и составят вам математический прогноз функционала вашего телефона на ближайшие 99 лет. Вы возразите, что ваш телефон столько не прослужит. Совершенно верно, но их задача прогнозировать абстрактные величины и в этом они действительно сильны. А реальными величинами занимается технарь в техцентре по обслуживанию аппаратов на гарантии, он вам обьяснит, что ваша модель крайне неудачная и вряд ли долго проработает и он же вам подскажет удалить ненужные приложения (которые разрабатывают эффективные специалисты), чтобы хоть немного ускорить работу аппарата.

У людей, владеющих исключительно узкой специализацией и выросших на компьютерных прогнозах будущего вселенной, есть одна проблема. Дело в том, что абстрактно говоря, они при этом не умеют ни колесо своего автомобиля поменять в случае прокола, ни яичницу поджарить если жены нет дома, ни уж тем более грабителю дать отпор, ни уж тем более просчитать как они будут завтра строить алгоритмы если тупо отключат электричество и компьютеры прекратят функционировать. Но эти люди пришли во власть и теперь они принимают решения.

...Они быстренько составляли сложные схемы из квадратиков и стрелочек, пометок и пояснений. Значит так, это передвиньте сюда, а то поставьте там, ты пойди сюда, а ты уйди туда. Энтузиазма этих "людей будущего" хватало ровно до того момента, когда та пусть несовершенная система которая худо-бедно работала, начинала их усилиями совсем разваливаться. Тогда они все бросали и переводились на другой обьект, где с таким же точно упорством и уверенностью начинали все менять уже там, от чего и там вскоре все приходило в полную негодность.

Долгое время я был убежден, что коронавирус это всемирный проект по разворовыванию бюджетов на взятки, откаты; я считал что это тщательно продуманный передел мира между правящими финансовыми элитами. Но в последнее время с ужасом начал оснознавать, что нами правят те самые "люди ЕГЭ" живущие в мире абстрактных алгоритмов и условно говоря, неспособные поджарить себе яичницу без посторонней помощи. Они не умеют, их не обучали кризисному управлению. Они впадали в панику от того, что спустило колесо их автомобиля и нервозно звонили в техсервис. Теперь же эти люди уверенно нас ведут к победе над коронавирусом. Но при этом ничего не понимают ни в медицине (всех специалистов они давно убрали подальше, чтобы своими заявлениями не подрывали "людям будущего" авторитет), ни в управлении государством, ни в социальной психологии.

(конец цитаты)

Любопытно, что некоторые из этих идей перекликаются с тезисами Сергея Переслегина о "новой (заведомо катастрофической) реальности"

...Такие дела.

----------------------

Полный текст: Что случается, когда поколение ЕГЭ занимает руководящие посты?

https://zen.yandex.ru/media/puerrtto/chto-sluchaetsia-kogda-pokolenie-ege-zanimaet-rukovodiascie-posty-5f1e822460c2bb100c4b932e

но в данном случае мнение настолько изящное, и настолько хорошо объясняющее ряд событий в мире, что я решил привести его тут в порядке приглашения к дискуссии.

(цитрую выборочно)

...Я все больше прихожу к убеждению, что панические метания и тотальный коллапс экономики во всем мире стал следствием того, что выросло и встало у руля государств новое поколение. Это то самое поколение выросшее на идиотских компьютерных мультиках, третьесортной музыке с MTV, затем было ЕГЭ и психометрические тесты отсеявшее любые проявления индивидуальности, а уже в институтах подхватили построение алгоритмов и диаграмм слабо применимых в реальной жизни.

Строго говоря, это люди великолепно владеющие очень узкопрофильной сферой, например разработкой приложений к системе Андроид в сотовых телефонах. Большинство из нас понятия не имеет, как работает телефон, а они знают и составят вам математический прогноз функционала вашего телефона на ближайшие 99 лет. Вы возразите, что ваш телефон столько не прослужит. Совершенно верно, но их задача прогнозировать абстрактные величины и в этом они действительно сильны. А реальными величинами занимается технарь в техцентре по обслуживанию аппаратов на гарантии, он вам обьяснит, что ваша модель крайне неудачная и вряд ли долго проработает и он же вам подскажет удалить ненужные приложения (которые разрабатывают эффективные специалисты), чтобы хоть немного ускорить работу аппарата.

У людей, владеющих исключительно узкой специализацией и выросших на компьютерных прогнозах будущего вселенной, есть одна проблема. Дело в том, что абстрактно говоря, они при этом не умеют ни колесо своего автомобиля поменять в случае прокола, ни яичницу поджарить если жены нет дома, ни уж тем более грабителю дать отпор, ни уж тем более просчитать как они будут завтра строить алгоритмы если тупо отключат электричество и компьютеры прекратят функционировать. Но эти люди пришли во власть и теперь они принимают решения.

...Они быстренько составляли сложные схемы из квадратиков и стрелочек, пометок и пояснений. Значит так, это передвиньте сюда, а то поставьте там, ты пойди сюда, а ты уйди туда. Энтузиазма этих "людей будущего" хватало ровно до того момента, когда та пусть несовершенная система которая худо-бедно работала, начинала их усилиями совсем разваливаться. Тогда они все бросали и переводились на другой обьект, где с таким же точно упорством и уверенностью начинали все менять уже там, от чего и там вскоре все приходило в полную негодность.

Долгое время я был убежден, что коронавирус это всемирный проект по разворовыванию бюджетов на взятки, откаты; я считал что это тщательно продуманный передел мира между правящими финансовыми элитами. Но в последнее время с ужасом начал оснознавать, что нами правят те самые "люди ЕГЭ" живущие в мире абстрактных алгоритмов и условно говоря, неспособные поджарить себе яичницу без посторонней помощи. Они не умеют, их не обучали кризисному управлению. Они впадали в панику от того, что спустило колесо их автомобиля и нервозно звонили в техсервис. Теперь же эти люди уверенно нас ведут к победе над коронавирусом. Но при этом ничего не понимают ни в медицине (всех специалистов они давно убрали подальше, чтобы своими заявлениями не подрывали "людям будущего" авторитет), ни в управлении государством, ни в социальной психологии.

(конец цитаты)

Любопытно, что некоторые из этих идей перекликаются с тезисами Сергея Переслегина о "новой (заведомо катастрофической) реальности"

...Такие дела.

----------------------

Полный текст: Что случается, когда поколение ЕГЭ занимает руководящие посты?

https://zen.yandex.ru/media/puerrtto/chto-sluchaetsia-kogda-pokolenie-ege-zanimaet-rukovodiascie-posty-5f1e822460c2bb100c4b932e

Published on September 07, 2020 01:03

September 6, 2020

Ошибки либерализма - откуда они, и как их используют фашисты методом подмены тезиса

Подмена тезиса — демагогический прием. Пользователь подменяет какой-либо тезис оппонента - внешне похожим, но абсурдным тезисом, и затем опровергает этот абсурд, изображая для аудитории, будто опроверг тезис оппонента.

Пример, послуживший поводом к созданию данного эссе - статья под названием "Либеральная свобода — или либеральное рабство?" (Александр Халдей, 30 июня 2020)

https://regnum.ru/news/society/2997047.html

Цитирую статью Халдея: "Свобода — это идол либерализма, которому не только поклоняются, но и приносят человеческие жертвы. Это божество либеральной религии, и, как всякая религия, либерализм имеет свой катехизис и свою инквизицию. Свобода — это самое тоталитарное мировоззрение. Те, кто против обязательной свободы, подвергаются гражданской казни, порой переходящей в физическую. Неслучайно Достоевский сказал, что любой бунт начинается с атеизма. Свобода требует разрушения всех связей человека с обществом и с другой религией, в которой есть Бог. Свобода сама претендует на статус бога. Потому, требуя разрушить весь мир до основанья, в котором есть государство, и церковь, в которой есть Бог, свобода немедленно строит на их руинах свою церковь — церковь сатаны, и своё государство — государство Нового Мирового Порядка".

Что по существу (по пунктам) сказал Халдей:

1. Есть хорошее "традиционное" устройство общества, основанное на религиозных догматах - на несвободе, диктуемой государством-церковью от имени "Бога".

2. Есть плохое "либеральное" устройство общества, основанное на религиозных догматах (условно называемых атеистическими) - на несвободе (условно называемой "свободой") диктуемой некой тоталитарной властью от имени "Сатаны".

В п.1. хорошим устройством назван мистический этатизм (также называемый фашизмом), и Халдей для обоснования хорошести этого устройства ссылается на Достоевского. Ну ладно.

В п.2. делается явная подмена либерального тезиса - абсурдным тезисом Халдея с абсурдным переопределением термина "Свобода". Вроде, демагогия Халдея легко опровергается. Достаточно лишь напомнить, что на самом деле называется свободой (в социално-политическом смысле). И тут (внезапно) оказывается, что не все так просто.

В общепринятой политологии свобода, как правило, толкуется по классическому документу: "Декларация прав человека и гражданина" 1789, Франция (цитирую):

Статья 4

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

Статья 5

Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законом.

Статья 6

Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании.

(конец цитаты, http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/declaration.htm).

Если в этой классике либерализма сократить многословие, то получится следующее: свобода - это когда все люди одинаково обязаны соблюдать правила, принятые по некой процедуре (и не обязаны соблюдать ничего, что отсутствует в правилах).

Иначе говоря: МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ЛЮБЫЕ ПРАВИЛА только с двумя ограничениями:

а) эти правила должны быть утверждены большинством собрания граждан или косвенным большинством - т.е. большинством собрания представителей (принцип демократии).

б) эти правила равно применяются ко всем, и не могут содержать исключений для каких-то персон или социальных групп (принцип эгалитаризма).

При наличии инструментов влияния на "широкие народные массы" нетрудно построить алгоритм утверждения таким путем - системы вполне фашистских правил, т.е. привести либеральное общество - к устройству, основанная на религиозных догматах - на несвободе, диктуемой государством-церковью от имени "Бога" (см. п.1. выше).

Демократия и эгалитаризм, конечно, усложняют такой алгоритм по сравнению с алгоритмом прямой узурпации, но это лишь технические (т.е. преодолимые) сложности. Напомним: 7 июля 1932 года на демократических выборах национал-социалистическая партия Германии получила парламентское большинство (т.е. возможность от имени всех граждан устанавливать правила).

Вот и вся свобода, если толковать ее согласно классике политологии...

...Иначе говоря: это толкование - дефектное. Это ключевая ошибка, которая и дает возможность идеологам фашизма шельмовать либерализм методом подмены тезиса.

Чтобы устранить этот дефект следует обратиться к не-политологическому понятию свободы.

Тут нам пригодится Новая философская энциклопедия из электронной библиотеки РАН.

"Свобода в самом общем смысле означает отсутствие ограничений и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли – возможность поступать, как самому хочется".

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH011d9ed0664e9ab2a7a95b1d

Коротко, просто и ясно. Но...

...Кто-то непремено спросит: а как насчет того, что свобода это ответсвенность?

А никак. Свобода - это свобода. Ответственность - это ограничение свободы. И вопрос о необходимых ограничениях следует рассматривать далее (причем не голословно заявляя, а доказывая таковую необходимость). В социальном смысле единственный бесспорный вид такой необходимости - это линия демаркации между свободой одного индивида и такой же свободой другого индивида. Все прочие ограничения - не бесспорны, и не должны иметь места, пока есть разумные сомнения в их необходимости.

И вот что важно - большинство голосов не может считаться доказательством.

В политологическом смысле: декларация свободы при учреждении политической ситсемы должна фиксироваться вместе с закрытым перечнем ограничений, без возможности добавки каких-либо новых ограничений свободы в дальнейшем.

Единственнный сравнително надежный вид декларации свободы - это ее абсолютная неизменность.

...Такие дела.

Пример, послуживший поводом к созданию данного эссе - статья под названием "Либеральная свобода — или либеральное рабство?" (Александр Халдей, 30 июня 2020)

https://regnum.ru/news/society/2997047.html

Цитирую статью Халдея: "Свобода — это идол либерализма, которому не только поклоняются, но и приносят человеческие жертвы. Это божество либеральной религии, и, как всякая религия, либерализм имеет свой катехизис и свою инквизицию. Свобода — это самое тоталитарное мировоззрение. Те, кто против обязательной свободы, подвергаются гражданской казни, порой переходящей в физическую. Неслучайно Достоевский сказал, что любой бунт начинается с атеизма. Свобода требует разрушения всех связей человека с обществом и с другой религией, в которой есть Бог. Свобода сама претендует на статус бога. Потому, требуя разрушить весь мир до основанья, в котором есть государство, и церковь, в которой есть Бог, свобода немедленно строит на их руинах свою церковь — церковь сатаны, и своё государство — государство Нового Мирового Порядка".

Что по существу (по пунктам) сказал Халдей:

1. Есть хорошее "традиционное" устройство общества, основанное на религиозных догматах - на несвободе, диктуемой государством-церковью от имени "Бога".

2. Есть плохое "либеральное" устройство общества, основанное на религиозных догматах (условно называемых атеистическими) - на несвободе (условно называемой "свободой") диктуемой некой тоталитарной властью от имени "Сатаны".

В п.1. хорошим устройством назван мистический этатизм (также называемый фашизмом), и Халдей для обоснования хорошести этого устройства ссылается на Достоевского. Ну ладно.

В п.2. делается явная подмена либерального тезиса - абсурдным тезисом Халдея с абсурдным переопределением термина "Свобода". Вроде, демагогия Халдея легко опровергается. Достаточно лишь напомнить, что на самом деле называется свободой (в социално-политическом смысле). И тут (внезапно) оказывается, что не все так просто.

В общепринятой политологии свобода, как правило, толкуется по классическому документу: "Декларация прав человека и гражданина" 1789, Франция (цитирую):

Статья 4

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

Статья 5

Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законом.

Статья 6

Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании.

(конец цитаты, http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/declaration.htm).

Если в этой классике либерализма сократить многословие, то получится следующее: свобода - это когда все люди одинаково обязаны соблюдать правила, принятые по некой процедуре (и не обязаны соблюдать ничего, что отсутствует в правилах).

Иначе говоря: МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ЛЮБЫЕ ПРАВИЛА только с двумя ограничениями:

а) эти правила должны быть утверждены большинством собрания граждан или косвенным большинством - т.е. большинством собрания представителей (принцип демократии).

б) эти правила равно применяются ко всем, и не могут содержать исключений для каких-то персон или социальных групп (принцип эгалитаризма).

При наличии инструментов влияния на "широкие народные массы" нетрудно построить алгоритм утверждения таким путем - системы вполне фашистских правил, т.е. привести либеральное общество - к устройству, основанная на религиозных догматах - на несвободе, диктуемой государством-церковью от имени "Бога" (см. п.1. выше).

Демократия и эгалитаризм, конечно, усложняют такой алгоритм по сравнению с алгоритмом прямой узурпации, но это лишь технические (т.е. преодолимые) сложности. Напомним: 7 июля 1932 года на демократических выборах национал-социалистическая партия Германии получила парламентское большинство (т.е. возможность от имени всех граждан устанавливать правила).

Вот и вся свобода, если толковать ее согласно классике политологии...

...Иначе говоря: это толкование - дефектное. Это ключевая ошибка, которая и дает возможность идеологам фашизма шельмовать либерализм методом подмены тезиса.

Чтобы устранить этот дефект следует обратиться к не-политологическому понятию свободы.

Тут нам пригодится Новая философская энциклопедия из электронной библиотеки РАН.

"Свобода в самом общем смысле означает отсутствие ограничений и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли – возможность поступать, как самому хочется".

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH011d9ed0664e9ab2a7a95b1d

Коротко, просто и ясно. Но...

...Кто-то непремено спросит: а как насчет того, что свобода это ответсвенность?

А никак. Свобода - это свобода. Ответственность - это ограничение свободы. И вопрос о необходимых ограничениях следует рассматривать далее (причем не голословно заявляя, а доказывая таковую необходимость). В социальном смысле единственный бесспорный вид такой необходимости - это линия демаркации между свободой одного индивида и такой же свободой другого индивида. Все прочие ограничения - не бесспорны, и не должны иметь места, пока есть разумные сомнения в их необходимости.

И вот что важно - большинство голосов не может считаться доказательством.

В политологическом смысле: декларация свободы при учреждении политической ситсемы должна фиксироваться вместе с закрытым перечнем ограничений, без возможности добавки каких-либо новых ограничений свободы в дальнейшем.

Единственнный сравнително надежный вид декларации свободы - это ее абсолютная неизменность.

...Такие дела.

Published on September 06, 2020 14:44

Тень ветровой энергетики: боролись с фейковой климатической катастрофой - сделали реальную

4 декабря 2019 тут была опубликована мини-статья: "Дождевая тень. Ветроэнергетика может сделать Европу - пустыней, просто выжимая ветер".

https://alex-rozoff.livejournal.com/191490.html

Кратко: по плану правительства Германии "Энергетический поворот"(Energiewende), страна переходит на "экологически чистую" энергию с "нулевой углеродной эмиссией" - прежде всего на ветроэнергетику. Декларированная цель - спасти планету от климатической парниковой атнтропогенной катастрофы. Насколько абсурдны обоснования такой катастрофы - говорилось подробно, однако в той мини-статье речь шла одругом: о РЕАЛЬНОЙ антропогенной катастрофе, которую можно создать методами ветроэнергетики.

Давно известен эффект "дождевой тени" - ее содают многоие природные объекты: холмы, лесные массивы, и т.п, тормозящие ветер в нижнем слое тропосферы, до высоты слоистых облаков. Дожди выпадают с наветренной стороны объекта и над объектом, тогда как подветренная сторона объекта становится засушливой (это можно увидеть даже на спутниковых снимках островов).

До 2010-х никто не проводил плотную застройку территории - сверхбольшими ветряками, но тепрерь это делается в Германии и еще ряде стран Евросоюза.

Соответствено (отмечалось в мини-статье) на обширной территории появляются дождевые тени от массивов ветряков. Иначе говоря: создаются устойчивые "пятна" наводнений и засух... А теперь переходим к сегодняшнему дню.

04.09.2020 "Готовьте города к будущим аномальным ливням, советуют метеорологи ФРГ"

https://p.dw.com/p/3huhC

(цитирую)

Нынешним летом стихия в целом пощадила самые крупные города Германии, хотя Дортмунд c более чем полумиллионным населением залило за сутки даже дважды. Зато сильно пострадал целый ряд небольших населенных пунктов. Так, облетевшее соцсети видео запечатлело человека, который после аномального ливня катается на байдарке по улицам городка Дамме на северо-западе ФРГ. Затопило и городок Штайнхайм на юго-западе страны. Один из его жителей пожаловался журналистам: "Это был, пожалуй, уже четвертый или пятый случай за последние четыре года".

Происходит "экстремизация осадков". Именно так эти природные явления охарактеризовал в беседе с DW Андреас Беккер (Andreas Becker). Он возглавляет Глобальный центр по климатологии осадков (GPCC), которым по поручению Всемирной метеорологической организации (структура ООН) управляет Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) в Оффенбахе.

По словам ученого, "общая сумма осадков особо не возрастает, но распределяются они иначе. Они концентрируются в определенных точках, на которые обрушиваются сильнейшие ливни, тогда как в других регионах наблюдается затяжная сухая погода и даже засуха".

(конец цитаты)

Т.е. наблюаентся ровно то, о чем говорилось в мини-статье от 04.12.2019 - эффект дождевых теней.

Хотя (разумеется!) официозные климатологи винят во всем эмиссию CO2 - кто бы сомневался, что псевдо-научный офицоз выберет из двух возможных объяснений: реалистичного и политкорретного - второе, а не первое.

..Такие дела...

----------------------

Видео: 20 мар. 2016 г. Иван С. Ветряки в Германии Повсюду

https://alex-rozoff.livejournal.com/191490.html

Кратко: по плану правительства Германии "Энергетический поворот"(Energiewende), страна переходит на "экологически чистую" энергию с "нулевой углеродной эмиссией" - прежде всего на ветроэнергетику. Декларированная цель - спасти планету от климатической парниковой атнтропогенной катастрофы. Насколько абсурдны обоснования такой катастрофы - говорилось подробно, однако в той мини-статье речь шла одругом: о РЕАЛЬНОЙ антропогенной катастрофе, которую можно создать методами ветроэнергетики.

Давно известен эффект "дождевой тени" - ее содают многоие природные объекты: холмы, лесные массивы, и т.п, тормозящие ветер в нижнем слое тропосферы, до высоты слоистых облаков. Дожди выпадают с наветренной стороны объекта и над объектом, тогда как подветренная сторона объекта становится засушливой (это можно увидеть даже на спутниковых снимках островов).

До 2010-х никто не проводил плотную застройку территории - сверхбольшими ветряками, но тепрерь это делается в Германии и еще ряде стран Евросоюза.

Соответствено (отмечалось в мини-статье) на обширной территории появляются дождевые тени от массивов ветряков. Иначе говоря: создаются устойчивые "пятна" наводнений и засух... А теперь переходим к сегодняшнему дню.

04.09.2020 "Готовьте города к будущим аномальным ливням, советуют метеорологи ФРГ"

https://p.dw.com/p/3huhC

(цитирую)

Нынешним летом стихия в целом пощадила самые крупные города Германии, хотя Дортмунд c более чем полумиллионным населением залило за сутки даже дважды. Зато сильно пострадал целый ряд небольших населенных пунктов. Так, облетевшее соцсети видео запечатлело человека, который после аномального ливня катается на байдарке по улицам городка Дамме на северо-западе ФРГ. Затопило и городок Штайнхайм на юго-западе страны. Один из его жителей пожаловался журналистам: "Это был, пожалуй, уже четвертый или пятый случай за последние четыре года".

Происходит "экстремизация осадков". Именно так эти природные явления охарактеризовал в беседе с DW Андреас Беккер (Andreas Becker). Он возглавляет Глобальный центр по климатологии осадков (GPCC), которым по поручению Всемирной метеорологической организации (структура ООН) управляет Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) в Оффенбахе.

По словам ученого, "общая сумма осадков особо не возрастает, но распределяются они иначе. Они концентрируются в определенных точках, на которые обрушиваются сильнейшие ливни, тогда как в других регионах наблюдается затяжная сухая погода и даже засуха".

(конец цитаты)

Т.е. наблюаентся ровно то, о чем говорилось в мини-статье от 04.12.2019 - эффект дождевых теней.

Хотя (разумеется!) официозные климатологи винят во всем эмиссию CO2 - кто бы сомневался, что псевдо-научный офицоз выберет из двух возможных объяснений: реалистичного и политкорретного - второе, а не первое.

..Такие дела...

----------------------

Видео: 20 мар. 2016 г. Иван С. Ветряки в Германии Повсюду

Published on September 06, 2020 02:53

September 5, 2020

Школа создает идиотов, а СМИ заранее переключились на аудиторию сплошь из идиотов.

Школа создает идиотов, такова ее роль в "новой реальности" - это уже не подозрение, а факт.

(см: "Ненастоящее образование". Как пандемия вскрыла проблемы онлайн-обучения)

https://www.bbc.com/russian/vert-cap-54027632

Работа школы еще не завершена, но журналисты заранее перестроились. Приведу пару примеров.

Пример-1. Статья о проблемах с договором ограничения стратегических (ядерных) вооружений.

https://www.bbc.com/russian/features-54033099

Фото в статье:

Подпись под фото: "Взрыв в Бейруте, уничтоживший несколько городских кварталов, напомнил о разрушительной силе ядерного оружия, во много раз более мощного, чем та взрывчатка, которая находилась на складе в порту".

Если читатель - не идиот, то ему этот взрыв напомнит совсем о другом. О том, что пока политики спекулируют на ядерной угрозе, все болшее значение приобретают виды оружия с химическим взрывчатым веществом. Причем таковым может быть вроде бы даже "мирное" вещество.

Аммиачная селитра в порту Бейрута дала взрыв 2 килотонны в тротиловом эквиваленте (всего в 7 раз меньше, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму).

А с переходом на "водородную энергетику"... (для ясности - речь не о термоядерной энергетике на водороде, а об использовании водорода, как "безуглеродного" химического топлива в тренде борьбы с выбросами CO2)... Так вот, при таком переходе все станет еще интереснее.

В статье "Супер-бомбы под парусами и на колесах: чем грозят миру водородные двигатели" отмечалось, что взрыв водородного топлива из криогенных резервуаров круизной мегаяхты будет иметь тротиловый эквивалент 1.6 килотонны (1/8 хиросимской атомной бомбы)

https://newizv.ru/news/tech/16-10-2019/super-bomby-pod-parusami-i-na-kolesah-chem-grozyat-miru-vodorodnye-dvigateli

Кстати, как показал китайский опыт 12 августа 2015, даже 0.02 килотонны ТЭ в условиях города достаточно для разрушений, сопоставимых с таковыми от тактического ядерного боезаряда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрывы_в_Тяньцзине

Простой расчет показывает, что такой эквивалент будет у взрыва всего одной 10-кубовой криогенной автоцистерны, содержащей 700 килограммов сжиженного водорода. Добро пожаловать в мир экологически-чистого топлива (можно аплодировать в перерыве перед заключением по Примеру-1 и переходом к Примеру-2)

Возвращаясь к статье о проблемах с ограничением стратегических вооружений: журналист рассчитывает на аудиторию, полностью состоящую из идиотов, и не понимающих, что текст к картинке противоречит здравому смыслу.

Идем дальше:

Пример-2. Статья о книге американского журналиста Дэвида Уоллеса-Уэллса "Необитаемая Земля"

https://www.bbc.com/russian/features-54032169

Анонс такой: "Самая страшная книга в мире. На русском языке выходит Необитаемая Земля - о том, что с нашей планетой делает потепление климата... К середине книги ты поневоле впадаешь в стадию отрицания - с нашей планетой не может произойти столько ужасов сразу. Сам Уоллес-Уэллс говорит, что принять такой масштаб бедствий так же сложно, как посмотреть на яркое солнце".

Журналисты рассчитывают на читателя - идиота, который поверит не только в стремительное антропогенное глобальное потепление (в это может поверить нормальный человек, просто не знакомый с теорией вопроса), но и в то, что от такого потепления Земля станет необитаемой. Вот в это может поверить только идиот.

Любой человек с обычным бытовым здравым смыслом, спросит: а что, разве раньше на Земле не было потеплений?.. И задаст такой вопрос в любом интернет-поисковике.

Ответ будет получен мгновенно. Были такие потепления, и много раз. Случались потепления намного сильнее того, которым пугает Дэвид Уоллеса-Уэллс. И что интересно: в периоды этих потеплений Земля вовсе не вымирала, а становилась цветущей, полной жизни, с изумителным биоразнообразием. Одно из таких потеплений, кстати, породило почти все современные виды млекопитающих, в т.ч. приматов, от которых позже произошел человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Палеоцен-эоценовый_термический_максимум

Но журналист рассчитывает на аудиторию, полностью состоящую из идиотов, не умеющих задавать вопросы.

Что ж, время покажет - выиграют ли журналисты от перестройки на аудиторию из идиотов.

Мое мнение - они проиграют в любом случае.

Если аудитория будет не из идиотов - то таких журналистов просто перестанут читать.

Если аудитория все-таки будет из идиотов - то таких журналистов тоже перестанут читать, поскольку искусство чтения будет утрачено...

...Такие дела.

(см: "Ненастоящее образование". Как пандемия вскрыла проблемы онлайн-обучения)

https://www.bbc.com/russian/vert-cap-54027632

Работа школы еще не завершена, но журналисты заранее перестроились. Приведу пару примеров.

Пример-1. Статья о проблемах с договором ограничения стратегических (ядерных) вооружений.

https://www.bbc.com/russian/features-54033099

Фото в статье:

Подпись под фото: "Взрыв в Бейруте, уничтоживший несколько городских кварталов, напомнил о разрушительной силе ядерного оружия, во много раз более мощного, чем та взрывчатка, которая находилась на складе в порту".

Если читатель - не идиот, то ему этот взрыв напомнит совсем о другом. О том, что пока политики спекулируют на ядерной угрозе, все болшее значение приобретают виды оружия с химическим взрывчатым веществом. Причем таковым может быть вроде бы даже "мирное" вещество.

Аммиачная селитра в порту Бейрута дала взрыв 2 килотонны в тротиловом эквиваленте (всего в 7 раз меньше, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму).

А с переходом на "водородную энергетику"... (для ясности - речь не о термоядерной энергетике на водороде, а об использовании водорода, как "безуглеродного" химического топлива в тренде борьбы с выбросами CO2)... Так вот, при таком переходе все станет еще интереснее.

В статье "Супер-бомбы под парусами и на колесах: чем грозят миру водородные двигатели" отмечалось, что взрыв водородного топлива из криогенных резервуаров круизной мегаяхты будет иметь тротиловый эквивалент 1.6 килотонны (1/8 хиросимской атомной бомбы)

https://newizv.ru/news/tech/16-10-2019/super-bomby-pod-parusami-i-na-kolesah-chem-grozyat-miru-vodorodnye-dvigateli

Кстати, как показал китайский опыт 12 августа 2015, даже 0.02 килотонны ТЭ в условиях города достаточно для разрушений, сопоставимых с таковыми от тактического ядерного боезаряда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрывы_в_Тяньцзине

Простой расчет показывает, что такой эквивалент будет у взрыва всего одной 10-кубовой криогенной автоцистерны, содержащей 700 килограммов сжиженного водорода. Добро пожаловать в мир экологически-чистого топлива (можно аплодировать в перерыве перед заключением по Примеру-1 и переходом к Примеру-2)

Возвращаясь к статье о проблемах с ограничением стратегических вооружений: журналист рассчитывает на аудиторию, полностью состоящую из идиотов, и не понимающих, что текст к картинке противоречит здравому смыслу.

Идем дальше:

Пример-2. Статья о книге американского журналиста Дэвида Уоллеса-Уэллса "Необитаемая Земля"

https://www.bbc.com/russian/features-54032169

Анонс такой: "Самая страшная книга в мире. На русском языке выходит Необитаемая Земля - о том, что с нашей планетой делает потепление климата... К середине книги ты поневоле впадаешь в стадию отрицания - с нашей планетой не может произойти столько ужасов сразу. Сам Уоллес-Уэллс говорит, что принять такой масштаб бедствий так же сложно, как посмотреть на яркое солнце".

Журналисты рассчитывают на читателя - идиота, который поверит не только в стремительное антропогенное глобальное потепление (в это может поверить нормальный человек, просто не знакомый с теорией вопроса), но и в то, что от такого потепления Земля станет необитаемой. Вот в это может поверить только идиот.

Любой человек с обычным бытовым здравым смыслом, спросит: а что, разве раньше на Земле не было потеплений?.. И задаст такой вопрос в любом интернет-поисковике.

Ответ будет получен мгновенно. Были такие потепления, и много раз. Случались потепления намного сильнее того, которым пугает Дэвид Уоллеса-Уэллс. И что интересно: в периоды этих потеплений Земля вовсе не вымирала, а становилась цветущей, полной жизни, с изумителным биоразнообразием. Одно из таких потеплений, кстати, породило почти все современные виды млекопитающих, в т.ч. приматов, от которых позже произошел человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Палеоцен-эоценовый_термический_максимум

Но журналист рассчитывает на аудиторию, полностью состоящую из идиотов, не умеющих задавать вопросы.

Что ж, время покажет - выиграют ли журналисты от перестройки на аудиторию из идиотов.

Мое мнение - они проиграют в любом случае.

Если аудитория будет не из идиотов - то таких журналистов просто перестанут читать.

Если аудитория все-таки будет из идиотов - то таких журналистов тоже перестанут читать, поскольку искусство чтения будет утрачено...

...Такие дела.

Published on September 05, 2020 07:48

September 4, 2020

Эпитафия Дэвиду Греберу - самому реальному экономисту, объяснившему что такое bullshit job

Не стало д-ра Дэвида Грэбера. Безвременная потеря. Ему было 59, и он, вероятно, был величайшим социально-политическим экономистом эпохи (возможно единственным реальным экономистом первой четверти XXI века). Сообщение о его смерти опубликовано BBC (цитирую конспективно):

"Грэбер был профессором антропологии в Лондонской школе экономики. Он известен своими статьями и книгами о капитализме, политике и бюрократии. Самая известная его книга - "Долг. Первые 5000 лет истории" - стала бестселлером и на сегодняшний день переведена более чем на десять языков. Именно благодаря этой книге, которая была опубликована в 2011 году, Грэбер прославился. В ней он исследовал социальные отношения, основанные на деньгах, и насилие, которое за ними стоит. Затем последовали "Утопия правил" (2015) и "Бредовая работа" (2018). Обе книги стали бестселлерами по той же причине - написанные предельно доступным языком, они прямо обращались к невысказанному беспокойству огромного множества людей. Почему любое, даже самое естественное дело (вроде смерти родственника) сопровождается гигантским набором выдуманных бюрократических правил, и как бы ты ни старался им следовать, у тебя всегда ощущение, что ты кретин и всё делаешь неправильно? Почему деньги платят за работу, которая не имеет никакого смысла, а нужной и интересной работы приходится стыдиться? Неужели и вправду надо смириться с тем, что всё время придётся испытывать вину, стыд и неполноценность? Может быть, так устроен мир?

Книги Грэбера по-дружески, но основательно доносят до читателя простую мысль: Нет, это не нормально. Нет, мир бывает устроен иначе. Нет, те, кто убеждает вас в обратном, врут.

Степень бакалавра Грэбер получил в Университете штата Нью-Йорк в Перчейзе, а магистратуру окончил и PhD в Университете Чикаго. Там же он выиграл престижную стипендию Фулбрайта и уехал на два года на Мадагаскар, где занимался полевыми антропологическими исследованиями. Грэбер известен своими анархистскими взглядами и активистской деятельностью. Он стал одним из лидеров и идеологов движения Occupy Wall Street, активисты которого в знак протеста против засилья корпораций оккупировали улицу Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка в 2011 году. Грэберу приписывают авторство лозунга Нас 99% (We are the 99%). Хотя сам он позже писал, что лозунг стал результатом коллективного творчества."

https://www.bbc.com/russian/features-54017144

В память о д-ре Гребере ниже цитируется статья: "On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant", 2013 год - возможно, наиболее фундаментальная и наиболее важная из его работ

(далее - цитата)

В 1930 году Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к концу столетия технологии будут достаточно развиты для того, чтобы в таких странах как Великобритания или США рабочая неделя могла быть сокращена до 15 часов. Нет никаких сомнений в том, что он был прав. С технической точки зрения такая возможность действительно есть, но она не была реализована. Напротив, технологии были использованы для того, чтобы все мы стали работать больше. Для этого создаваемые рабочие места фактически должны быть бессмысленными. Масса людей в Европе и Северной Америке тратят всё своё рабочее время на выполнение заданий, в необходимость которых не верят сами. Моральный и интеллектуальный ущерб, порождаемый этой ситуацией хорошо известен — это шрам на душе нашего общества, и в настоящее время эта тема практически не обсуждается.

Почему же обещанная Кейнсом утопия, так страстно желанная в 60-х, никогда не была реализована? Стандартный ответ на этот вопрос сегодня гласит, что Кейнс не учёл растущее значение консьюмеризма, а выбирая между уменьшением рабочего времени и большим количеством игрушек и удовольствий, мы коллективно предпочли последнее. Но поразмыслив всего минуту, можно сказать, что эта милая нравоучительная сказка не является правдивой. Да, начиная с 20-х годов, мы были свидетелями создания бесконечного разнообразия работ и отраслей промышленности, но лишь немногие из них имели отношение к производству и распространению суши, айфонов и модных кроссовок.

В чём же именно заключалась деятельность на новых рабочих местах? Предельно ясный ответ даёт недавний отчёт, сравнивающий структуру занятости в США в период между 1910 и 2000 годом (подчеркну, что в Великобритании ситуация аналогична). В течение всего прошлого века численность работников, занятых в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве резко снижалась. Одновременно, число «менеджеров, клерков, специалистов и работников сферы продаж и услуг» утроилось, с «одной до трёх четвертей от общего числа занятых». Другими словами, рабочие места в производстве, как и было предсказано, были автоматизированы и сокращены (даже с учётом промышленных работников во всём мире, включая потогонные производства в Индии и Китае, процент занятых в этой сфере не сопоставим с тем, каким он был раньше).

Но вместо уменьшения времени работы и освобождения населения Земли для занятий своими собственными проектами, увлечениями, мечтами и идеями, мы стали свидетелями вздутия не столько сферы «услуг», сколько административного сектора, создания сферы финансовых услуг и телемаркетинга, беспрецедентного расширения секторов корпоративного права, управления образованием и здравоохранением, человеческими ресурсами и публичными отношениями. Причём численность занятых в них даже не учитывает всех тех людей, чья занятость связана с осуществлением безопасности, административной и технической поддержкой этих отраслей и, если уж на то пошло, дополнительных сфер деятельности (например, круглосуточной доставки пиццы или мойки собак), которые существуют только потому, что все остальные люди тратят большую часть своего времени на другую работу.

Это именно то, что я называю «дерьмовой работой».

Как будто бы кто-то специально создает все эти бессмысленные специальности, только для того, чтобы занять нас работой. И именно здесь и скрывается тайна. Для капитализма это как раз то, что не должно происходить. Конечно же в старых, неэффективных социалистических странах, таких как СССР, где занятость одновременно считалась и правом, и священным долгом, система создавала ровно столько рабочих мест, сколько было необходимо (именно поэтому в советских универсамах три продавца продавали один кусок мяса). Но ведь предполагается, что конкуренция и свободный рынок должны решать именно такие проблемы. Согласно экономической теории, фирма, стремящаяся к максимизации прибыли, никогда не должна тратить деньги на работников, нанимать которых нет необходимости. Однако это каким-то образом происходит.

Когда корпорации занимаются бессмысленными сокращениями, страдают те люди, которые действительно что-то делают, меняют, чем-то управляют. Путём каких-то особых манипуляций, которые никто толком не может объяснить, число получающих зарплату бумаго-перебирателей каким-то образом расширяется, и всё больше и больше людей, почти как в Советском Союзе, обнаруживают, что работают 40 или 50 часов в неделю, из которых эффективными являются 15, как и предсказывал Кейнс, так как всё остальное время они заняты организацией или посещением мотивирующих семинаров, редактированием своих страничек на facebook или «скачиванием» сериалов.

И ответ явно не является экономическим: он лежит в области морали и политики.

Правящий класс уже давно уяснил, что счастливый и продуктивный народ со свободным временем смертельно опасен (вспомните о том, что было, когда всё это только начало появляться в 60-е). С другой стороны, чувство, что работа сама по себе обладает моральной ценностью, и что тот, кто не желает тратить большую часть своего времени на ту или иную работу, ничего не заслуживает, невероятно убедительно для них.

(конец цитаты)

Источник перевода http://left.by/archives/15040

И в заключение - короткий ролик 28 окт. 2015 г., с канала The Guardian

David Graeber: debt and what the government doesn't want you to know

There is one taboo of economics that the government is hiding from the public, argues David Graeber: it is the fact that if the government balances its books, it becomes impossible for the private sector to do the same.

...Такой человек...

...Такие дела...

"Грэбер был профессором антропологии в Лондонской школе экономики. Он известен своими статьями и книгами о капитализме, политике и бюрократии. Самая известная его книга - "Долг. Первые 5000 лет истории" - стала бестселлером и на сегодняшний день переведена более чем на десять языков. Именно благодаря этой книге, которая была опубликована в 2011 году, Грэбер прославился. В ней он исследовал социальные отношения, основанные на деньгах, и насилие, которое за ними стоит. Затем последовали "Утопия правил" (2015) и "Бредовая работа" (2018). Обе книги стали бестселлерами по той же причине - написанные предельно доступным языком, они прямо обращались к невысказанному беспокойству огромного множества людей. Почему любое, даже самое естественное дело (вроде смерти родственника) сопровождается гигантским набором выдуманных бюрократических правил, и как бы ты ни старался им следовать, у тебя всегда ощущение, что ты кретин и всё делаешь неправильно? Почему деньги платят за работу, которая не имеет никакого смысла, а нужной и интересной работы приходится стыдиться? Неужели и вправду надо смириться с тем, что всё время придётся испытывать вину, стыд и неполноценность? Может быть, так устроен мир?

Книги Грэбера по-дружески, но основательно доносят до читателя простую мысль: Нет, это не нормально. Нет, мир бывает устроен иначе. Нет, те, кто убеждает вас в обратном, врут.

Степень бакалавра Грэбер получил в Университете штата Нью-Йорк в Перчейзе, а магистратуру окончил и PhD в Университете Чикаго. Там же он выиграл престижную стипендию Фулбрайта и уехал на два года на Мадагаскар, где занимался полевыми антропологическими исследованиями. Грэбер известен своими анархистскими взглядами и активистской деятельностью. Он стал одним из лидеров и идеологов движения Occupy Wall Street, активисты которого в знак протеста против засилья корпораций оккупировали улицу Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка в 2011 году. Грэберу приписывают авторство лозунга Нас 99% (We are the 99%). Хотя сам он позже писал, что лозунг стал результатом коллективного творчества."

https://www.bbc.com/russian/features-54017144

В память о д-ре Гребере ниже цитируется статья: "On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant", 2013 год - возможно, наиболее фундаментальная и наиболее важная из его работ

(далее - цитата)

В 1930 году Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к концу столетия технологии будут достаточно развиты для того, чтобы в таких странах как Великобритания или США рабочая неделя могла быть сокращена до 15 часов. Нет никаких сомнений в том, что он был прав. С технической точки зрения такая возможность действительно есть, но она не была реализована. Напротив, технологии были использованы для того, чтобы все мы стали работать больше. Для этого создаваемые рабочие места фактически должны быть бессмысленными. Масса людей в Европе и Северной Америке тратят всё своё рабочее время на выполнение заданий, в необходимость которых не верят сами. Моральный и интеллектуальный ущерб, порождаемый этой ситуацией хорошо известен — это шрам на душе нашего общества, и в настоящее время эта тема практически не обсуждается.

Почему же обещанная Кейнсом утопия, так страстно желанная в 60-х, никогда не была реализована? Стандартный ответ на этот вопрос сегодня гласит, что Кейнс не учёл растущее значение консьюмеризма, а выбирая между уменьшением рабочего времени и большим количеством игрушек и удовольствий, мы коллективно предпочли последнее. Но поразмыслив всего минуту, можно сказать, что эта милая нравоучительная сказка не является правдивой. Да, начиная с 20-х годов, мы были свидетелями создания бесконечного разнообразия работ и отраслей промышленности, но лишь немногие из них имели отношение к производству и распространению суши, айфонов и модных кроссовок.

В чём же именно заключалась деятельность на новых рабочих местах? Предельно ясный ответ даёт недавний отчёт, сравнивающий структуру занятости в США в период между 1910 и 2000 годом (подчеркну, что в Великобритании ситуация аналогична). В течение всего прошлого века численность работников, занятых в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве резко снижалась. Одновременно, число «менеджеров, клерков, специалистов и работников сферы продаж и услуг» утроилось, с «одной до трёх четвертей от общего числа занятых». Другими словами, рабочие места в производстве, как и было предсказано, были автоматизированы и сокращены (даже с учётом промышленных работников во всём мире, включая потогонные производства в Индии и Китае, процент занятых в этой сфере не сопоставим с тем, каким он был раньше).

Но вместо уменьшения времени работы и освобождения населения Земли для занятий своими собственными проектами, увлечениями, мечтами и идеями, мы стали свидетелями вздутия не столько сферы «услуг», сколько административного сектора, создания сферы финансовых услуг и телемаркетинга, беспрецедентного расширения секторов корпоративного права, управления образованием и здравоохранением, человеческими ресурсами и публичными отношениями. Причём численность занятых в них даже не учитывает всех тех людей, чья занятость связана с осуществлением безопасности, административной и технической поддержкой этих отраслей и, если уж на то пошло, дополнительных сфер деятельности (например, круглосуточной доставки пиццы или мойки собак), которые существуют только потому, что все остальные люди тратят большую часть своего времени на другую работу.

Это именно то, что я называю «дерьмовой работой».

Как будто бы кто-то специально создает все эти бессмысленные специальности, только для того, чтобы занять нас работой. И именно здесь и скрывается тайна. Для капитализма это как раз то, что не должно происходить. Конечно же в старых, неэффективных социалистических странах, таких как СССР, где занятость одновременно считалась и правом, и священным долгом, система создавала ровно столько рабочих мест, сколько было необходимо (именно поэтому в советских универсамах три продавца продавали один кусок мяса). Но ведь предполагается, что конкуренция и свободный рынок должны решать именно такие проблемы. Согласно экономической теории, фирма, стремящаяся к максимизации прибыли, никогда не должна тратить деньги на работников, нанимать которых нет необходимости. Однако это каким-то образом происходит.

Когда корпорации занимаются бессмысленными сокращениями, страдают те люди, которые действительно что-то делают, меняют, чем-то управляют. Путём каких-то особых манипуляций, которые никто толком не может объяснить, число получающих зарплату бумаго-перебирателей каким-то образом расширяется, и всё больше и больше людей, почти как в Советском Союзе, обнаруживают, что работают 40 или 50 часов в неделю, из которых эффективными являются 15, как и предсказывал Кейнс, так как всё остальное время они заняты организацией или посещением мотивирующих семинаров, редактированием своих страничек на facebook или «скачиванием» сериалов.

И ответ явно не является экономическим: он лежит в области морали и политики.

Правящий класс уже давно уяснил, что счастливый и продуктивный народ со свободным временем смертельно опасен (вспомните о том, что было, когда всё это только начало появляться в 60-е). С другой стороны, чувство, что работа сама по себе обладает моральной ценностью, и что тот, кто не желает тратить большую часть своего времени на ту или иную работу, ничего не заслуживает, невероятно убедительно для них.

(конец цитаты)

Источник перевода http://left.by/archives/15040

И в заключение - короткий ролик 28 окт. 2015 г., с канала The Guardian

David Graeber: debt and what the government doesn't want you to know

There is one taboo of economics that the government is hiding from the public, argues David Graeber: it is the fact that if the government balances its books, it becomes impossible for the private sector to do the same.

...Такой человек...

...Такие дела...

Published on September 04, 2020 03:47

September 3, 2020

Фонд Билла Гейтса пишет: депопуляция мира - зло. Значит для людей депопуляция мира - благо.

22 июля 2020. Фонд Билла Гейтса профинансировал исследование, согласно которому люди в XXI веке начнут вымирать. С 2064 года численность людей начнет сокращаться — и этот процесс может быть необратим. Один из авторов соответствующей научной работы прямо указывает: если ничего не изменится, через несколько веков человечество вымрет. Однако есть вещи и похуже вымирания. Куда вероятнее иной сценарий: мир будет заселен теми, кто сможет размножаться в новых культурных условиях.

https://naked-science.ru/article/nakedscience/fond-billa-gejtsa

15 July 2020 Fertility rate: 'Jaw-dropping' global crash in children being born

https://www.bbc.com/news/health-53409521

Вообще-то, с позиции здравого смысла, давно пора перестать размножаться опережающими темпами. На "скрижалях Джорджии" вполне разумно отмечено, что 0.5 миллиарда населения Земли, это комфортный уровень для всех жителей. Заметим: сейчас 7.6 миллиарда.

Но в указанных публикациях ученые (профинансированные фондом Гейтса) пугают тем, как плохо. что население начало падать в развитых и развивающихся странах. Мол, будет перевернутая возрастная пирамида: доля молодежи снизится, доля стариков - повысится.

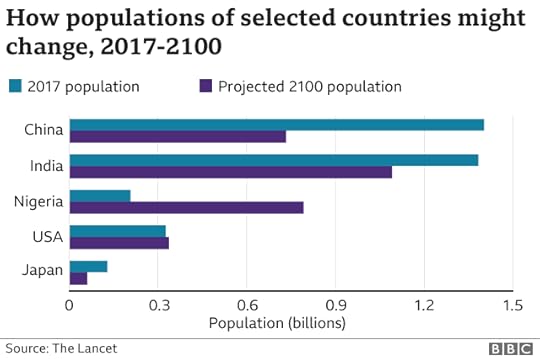

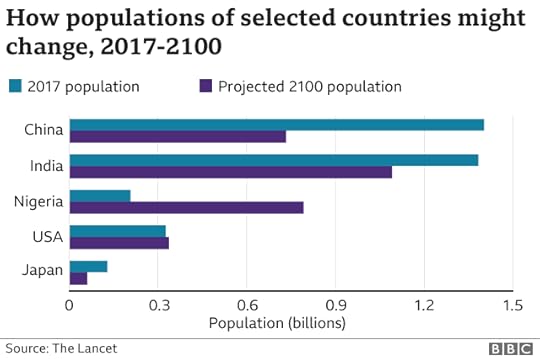

"Число детей в возрасте до пяти лет снизится с 681 миллиона в 2017 году до 401 миллиона в 2100 году. Число людей старше 80 лет вырастет со 141 миллиона в 2017 году до 866 миллионов в 2100 году".

Опять же: с позиции здравого смысла: если людей чем-то пугают за деньги Гейтса, значит надо читать наоборот. То, чем они пугают на самом деле хорошо для людей (хорошо уже тем, что противоречит интересам финансовых рептилоидов).

Ну, а как же быть с перевернутой пирамидой? Очень просто!

Допустим, цифры прогноза верны, и доля работоспособных людей снизится в 2.5 раза.

В допущении сегодняшней 100% общественной потребности в работниках для развитых стран, это было бы ужасно для депопуляционного будущего: всего 40% потребности в работниках будет покрыто, а 60% составит дефицит (и придетс, мол, конкурировать за жиззненно-необходимых мигрантов из Нигерии).

Но такое допущение не имеет ничего общего с реальностью.