Александр Александрович Розов's Blog, page 257

September 16, 2020

Пекинские мечтатели от страха повторения Великого голода потеряли остатки здравомыслия

Великий китайский голод (1959-1961) расмотрен тут https://studychinese.ru/articles/1/177/

Тогда от голода умеро примерно 3 процента населения КНР (точные данные не раскрыты до сих пор).

Продовольствие распредеделялось по карточком до 1990-х годов.

Подавляющее большинство современных континентальных китайцев зрелого и пожилого возраста росли в крайней нищете. Поэтому из всех впечатляющих достижений экономики последних 30 лет они больше всего ценят возможность кушать досыта (кстати, традиционное китайское приветствие "Nǐ chīfànle ma" дословно переводится: "Вы покушали?"). Это важный культурологический штрих, без которого невозможно понять просходящее в большой пекинской политике, которая вдруг закрутилась вокруг жесткой экономии продовольствия.

Понятно, что это связано с раскручивающимся системным кризисом экономики КНР (подробно я рассказывал об этом в декабре 2019 с дополнением в мае 2020):

"Экономика Китая впала в кому по схеме гибели к 2023-му. Финансовый мир онемел от ужаса"

https://alex-rozoff.livejournal.com/200385.html

"Фазы процесса натягивания коронавируса на глобус: как это было".

https://alex-rozoff.livejournal.com/242916.html

Также понятно, что КНР (будучи крупнейшим мировым импортером риса и ряда других ключевых продовольственных товаров) теоретически подвержен продовольственному риску.

Повторю: ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Но власти КНР повели себя так, будто продовольственный кризис уже наступил ПРАКТИЧЕКСКИ.

Начиная с августа 2020 в СМИ замелькали заголовки такого рода:

China launches 'Clean Plate' campaign against food waste

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53761295

In authoritarian China, eating freely is a cherished activity. Now a food waste campaign wants to control meals, too

https://edition.cnn.com/2020/08/28/asia/china-xi-jinping-clean-plate-campaign-dst-intl-hnk/index.html

Xi Declares War on Food Waste, and China Races to Tighten Its Belt

https://www.nytimes.com/2020/08/21/world/asia/china-food-waste-xi.html

Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды

https://ria.ru/20200913/obzhorstvo-1577102987.html

Похоже, пекиинские мечтатели не осознают, что их ультиматум, объявленный населению (по сути: "меньше жрите, затяните пояса, и учтите - это контролируется") начисто уничтожил надежды массы простых китайцев на какое-либо благополучие.

(Далее цитирую выборочно материал RIA - ссылка выше)

Пекин разворачивает масштабную кампанию по борьбе за экономию продуктов. Расточительность сограждан шокирует руководство компартии. Научить бережному отношению к еде помогут пропаганда и системы слежения.

Продуктов, конечно, хватит, но китайцам следует относиться к ним бережнее, настаивают в Пекине.

[Между тем, китайский] столовый этикет не допускает пустых тарелок: если все доели, значит, еще не сыты. В итоге значительная часть заказанного отправляется в мусорную корзину. Такой размах объясняется исторической травмой. В середине прошлого века — на заре становления Китайской Народной Республики — от голода умерли около 45 миллионов человек. Для многих китайцев события тех лет — живое воспоминание. Продовольственные карточки отменили лишь в 1990-х.

Особо инициативные владельцы ресторанов уже борются с обжорством. Посетителей сети кафе "Жареная говядина Чуйянь" в провинции Хунань в прошлом месяце отправляли на взвешивание и в зависимости от результата предлагали разные по калорийности блюда. Например, фирменную говядину и рыбью голову или тушеную свиную грудинку — только женщинам, которые не тяжелее 40 килограммов, и мужчинам легче 80-ти. Творческий подход не оценили, ресторан обвинили в дискриминации. Руководство извинилось, объяснив, что попыталось следовать курсу властей.

в Шанхае предлагают докладывать о тех, кто выбрасывает еду. Вычислить нарушителей нетрудно: в стране десятки миллионов камер слежения с системой распознавания лиц, по другим данным — сотни.

В Харбине даже поставили камеры над ресторанными мусорками. Выбросил еду в помойку три раза — попадешь на "экран позора" в зале.

Популярные платформы, например Douyin — китайская версия Tik-Tok, пообещали приглядывать за блогерами-обжорами.

В соцсетях возмущаются: "То есть я за свои же деньги не могу заказать еды сколько хочу?"

(конец цитирования).

Важная деталь - сколько же продовольствия выбрасывается в КНР, что это так возмутило пекинских мечтательей и они обвинили народ в пищевом расточителстве.

В среднем китаец выбрасывает 33,5 килограмма еды в год (или примерно 90 граммов в день).

Объективно это ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ. В благополучных странах выбрасывается 200 - 300 граммов еды на человека в день.

Бороться с несчастными 90 граммами лишней еды - значит, по сути, требовать чтобы люди не ели до сыта. То же касается финта с ограничением доступа к еде для недостаточно тощих (см выше).

При таких условиях средний китаец может подумать одно из двух:

- Или власти сошли с ума.

- Или страна на пороге голода.

В обоих слуцчаях никаких жизненных перспектив для простых людей в этой стране нет.

Такие радикально-негативные настроения усиливаются еще одним публичным политическим заявлением

"Будущее Китая — Запад. Но не тот, что вы думаете"

https://ria.ru/20200624/1573377825.html

(цитрую выборочно)

Это уже официально: ключевым направлением приложения экономических усилий Китая в ближайшие годы станет сам Китай — точнее, его западная часть. План, получивший название "Идем на Запад", был обнародован прошедшей весной. Предстоящей осенью он станет конкретным, поскольку войдет в показатели будущей пятилетки (2021-2025). А сейчас стартовало обсуждение главного — деталей и частностей.

То, что в Китае называют Западом, — это три четверти территории страны, но живет там лишь четверть населения.

Первое, что очевидно в связи с новыми планами, — это будет уже другой Китай.

Напомним, "китайское чудо" произошло не просто потому, что в страну в 1980-х годах постепенно вернулся капитализм. Еще сработала формула "экспортировать товары в США и Европу, получая энергетические ресурсы с Ближнего Востока, из Латинской Америки и России". Экспорт товаров подразумевал инвестиции в производства, размещаемые в тех самых портовых городах Востока, которые сейчас выглядят лучше Нью-Йорка или Токио.

Когда же в Пекине увидели признаки того, что прекрасная эпоха кончается?..

(конец цитирования).

...Прекрасная эпоха кончается.

Китайцы отмечают, как на месте рыночной системы (пусть с авторитарной властью, ладно) быстро вырастает система партийно-тоталитарного прессинга (бессмысленного и беспощадного) и назначаемых квот на блага (включая продовольствие).

Все это знакомо им - с недоброй памяти эпохи Мао (завершившейся всего 35 лет назад).

Скоро мы увидим к чему приведет в Китае массовое ощущение, что прекрасная эпоха достатка закончилась, и дальше будет только беспросветная нищета, возможно с вариантами на голод.

В порядке эпилога - мини-фрагмент из одного альтернативно-исторического романа:

...Однажды Му Да и Мэн Да пришли к Учителю и Му Да сказал:

- Учитель, вчера мы с Мэн Да ловили рыбу на берегу реки Сян и вдруг услышали какие-то странные звуки. Мы обернулись и увидели животное - у него была огромная голова с небольшими ветвистыми рогами, длинное тело и короткие ноги. Оно тонко поскуливало и смотрело на нас большими глазами, а из глаз текли слезы. Мэн Да крикнул, и животное скрылось в зарослях тростника. Я считаю, что это был цилинь, а Мэн Да говорит, что это был сыбусян. Рассудите нас, о Учитель!

Учитель спросил:

- А велико ли было животное?

- Оно было размером с лошадь, но высотой с собаку! - ответил Мэн Да.

- Уху! - воскликнул Учитель с тревогой. - Это был зверь пицзецы. Его появление в мире всегда предвещает наступление суровой эпохи Куй. А столь большие пицзеци приходят лишь накануне самых ужасных потрясений!

(Хольм ван Зайчик, "Дело о полку Игореве")

Такие дела...

Тогда от голода умеро примерно 3 процента населения КНР (точные данные не раскрыты до сих пор).

Продовольствие распредеделялось по карточком до 1990-х годов.

Подавляющее большинство современных континентальных китайцев зрелого и пожилого возраста росли в крайней нищете. Поэтому из всех впечатляющих достижений экономики последних 30 лет они больше всего ценят возможность кушать досыта (кстати, традиционное китайское приветствие "Nǐ chīfànle ma" дословно переводится: "Вы покушали?"). Это важный культурологический штрих, без которого невозможно понять просходящее в большой пекинской политике, которая вдруг закрутилась вокруг жесткой экономии продовольствия.

Понятно, что это связано с раскручивающимся системным кризисом экономики КНР (подробно я рассказывал об этом в декабре 2019 с дополнением в мае 2020):

"Экономика Китая впала в кому по схеме гибели к 2023-му. Финансовый мир онемел от ужаса"

https://alex-rozoff.livejournal.com/200385.html

"Фазы процесса натягивания коронавируса на глобус: как это было".

https://alex-rozoff.livejournal.com/242916.html

Также понятно, что КНР (будучи крупнейшим мировым импортером риса и ряда других ключевых продовольственных товаров) теоретически подвержен продовольственному риску.

Повторю: ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Но власти КНР повели себя так, будто продовольственный кризис уже наступил ПРАКТИЧЕКСКИ.

Начиная с августа 2020 в СМИ замелькали заголовки такого рода:

China launches 'Clean Plate' campaign against food waste

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53761295

In authoritarian China, eating freely is a cherished activity. Now a food waste campaign wants to control meals, too

https://edition.cnn.com/2020/08/28/asia/china-xi-jinping-clean-plate-campaign-dst-intl-hnk/index.html

Xi Declares War on Food Waste, and China Races to Tighten Its Belt

https://www.nytimes.com/2020/08/21/world/asia/china-food-waste-xi.html

Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды

https://ria.ru/20200913/obzhorstvo-1577102987.html

Похоже, пекиинские мечтатели не осознают, что их ультиматум, объявленный населению (по сути: "меньше жрите, затяните пояса, и учтите - это контролируется") начисто уничтожил надежды массы простых китайцев на какое-либо благополучие.

(Далее цитирую выборочно материал RIA - ссылка выше)

Пекин разворачивает масштабную кампанию по борьбе за экономию продуктов. Расточительность сограждан шокирует руководство компартии. Научить бережному отношению к еде помогут пропаганда и системы слежения.

Продуктов, конечно, хватит, но китайцам следует относиться к ним бережнее, настаивают в Пекине.

[Между тем, китайский] столовый этикет не допускает пустых тарелок: если все доели, значит, еще не сыты. В итоге значительная часть заказанного отправляется в мусорную корзину. Такой размах объясняется исторической травмой. В середине прошлого века — на заре становления Китайской Народной Республики — от голода умерли около 45 миллионов человек. Для многих китайцев события тех лет — живое воспоминание. Продовольственные карточки отменили лишь в 1990-х.

Особо инициативные владельцы ресторанов уже борются с обжорством. Посетителей сети кафе "Жареная говядина Чуйянь" в провинции Хунань в прошлом месяце отправляли на взвешивание и в зависимости от результата предлагали разные по калорийности блюда. Например, фирменную говядину и рыбью голову или тушеную свиную грудинку — только женщинам, которые не тяжелее 40 килограммов, и мужчинам легче 80-ти. Творческий подход не оценили, ресторан обвинили в дискриминации. Руководство извинилось, объяснив, что попыталось следовать курсу властей.

в Шанхае предлагают докладывать о тех, кто выбрасывает еду. Вычислить нарушителей нетрудно: в стране десятки миллионов камер слежения с системой распознавания лиц, по другим данным — сотни.

В Харбине даже поставили камеры над ресторанными мусорками. Выбросил еду в помойку три раза — попадешь на "экран позора" в зале.

Популярные платформы, например Douyin — китайская версия Tik-Tok, пообещали приглядывать за блогерами-обжорами.

В соцсетях возмущаются: "То есть я за свои же деньги не могу заказать еды сколько хочу?"

(конец цитирования).

Важная деталь - сколько же продовольствия выбрасывается в КНР, что это так возмутило пекинских мечтательей и они обвинили народ в пищевом расточителстве.

В среднем китаец выбрасывает 33,5 килограмма еды в год (или примерно 90 граммов в день).

Объективно это ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ. В благополучных странах выбрасывается 200 - 300 граммов еды на человека в день.

Бороться с несчастными 90 граммами лишней еды - значит, по сути, требовать чтобы люди не ели до сыта. То же касается финта с ограничением доступа к еде для недостаточно тощих (см выше).

При таких условиях средний китаец может подумать одно из двух:

- Или власти сошли с ума.

- Или страна на пороге голода.

В обоих слуцчаях никаких жизненных перспектив для простых людей в этой стране нет.

Такие радикально-негативные настроения усиливаются еще одним публичным политическим заявлением

"Будущее Китая — Запад. Но не тот, что вы думаете"

https://ria.ru/20200624/1573377825.html

(цитрую выборочно)

Это уже официально: ключевым направлением приложения экономических усилий Китая в ближайшие годы станет сам Китай — точнее, его западная часть. План, получивший название "Идем на Запад", был обнародован прошедшей весной. Предстоящей осенью он станет конкретным, поскольку войдет в показатели будущей пятилетки (2021-2025). А сейчас стартовало обсуждение главного — деталей и частностей.

То, что в Китае называют Западом, — это три четверти территории страны, но живет там лишь четверть населения.

Первое, что очевидно в связи с новыми планами, — это будет уже другой Китай.

Напомним, "китайское чудо" произошло не просто потому, что в страну в 1980-х годах постепенно вернулся капитализм. Еще сработала формула "экспортировать товары в США и Европу, получая энергетические ресурсы с Ближнего Востока, из Латинской Америки и России". Экспорт товаров подразумевал инвестиции в производства, размещаемые в тех самых портовых городах Востока, которые сейчас выглядят лучше Нью-Йорка или Токио.

Когда же в Пекине увидели признаки того, что прекрасная эпоха кончается?..

(конец цитирования).

...Прекрасная эпоха кончается.

Китайцы отмечают, как на месте рыночной системы (пусть с авторитарной властью, ладно) быстро вырастает система партийно-тоталитарного прессинга (бессмысленного и беспощадного) и назначаемых квот на блага (включая продовольствие).

Все это знакомо им - с недоброй памяти эпохи Мао (завершившейся всего 35 лет назад).

Скоро мы увидим к чему приведет в Китае массовое ощущение, что прекрасная эпоха достатка закончилась, и дальше будет только беспросветная нищета, возможно с вариантами на голод.

В порядке эпилога - мини-фрагмент из одного альтернативно-исторического романа:

...Однажды Му Да и Мэн Да пришли к Учителю и Му Да сказал:

- Учитель, вчера мы с Мэн Да ловили рыбу на берегу реки Сян и вдруг услышали какие-то странные звуки. Мы обернулись и увидели животное - у него была огромная голова с небольшими ветвистыми рогами, длинное тело и короткие ноги. Оно тонко поскуливало и смотрело на нас большими глазами, а из глаз текли слезы. Мэн Да крикнул, и животное скрылось в зарослях тростника. Я считаю, что это был цилинь, а Мэн Да говорит, что это был сыбусян. Рассудите нас, о Учитель!

Учитель спросил:

- А велико ли было животное?

- Оно было размером с лошадь, но высотой с собаку! - ответил Мэн Да.

- Уху! - воскликнул Учитель с тревогой. - Это был зверь пицзецы. Его появление в мире всегда предвещает наступление суровой эпохи Куй. А столь большие пицзеци приходят лишь накануне самых ужасных потрясений!

(Хольм ван Зайчик, "Дело о полку Игореве")

Такие дела...

Published on September 16, 2020 16:10

Экстремум Второй Холодной войны: "будут яблони цвести" теперь не на Марсе, а на Венере

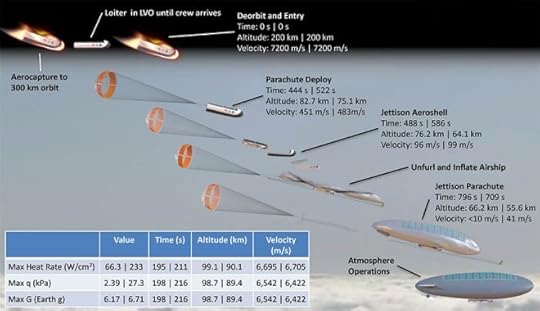

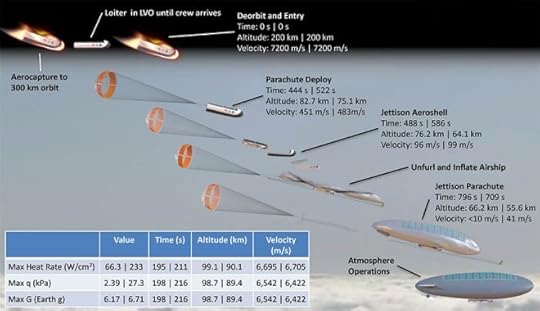

Холодная война с непременной гонкой ракетно-ядерных вооружений, порождает (по мере приближения к потенциально-военному экстремуму) всплеск интереса к космосу.

Для погружения в эпоху Первой Холодной войны и Первой Космической эры - фильм "Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева" 11 января 2017 г. Роскосмос ТВ

Вкратце - речь идет о проекте пилотируемых полетов на Марс в 1970-х, причем о проекте, по крайней мере, не менее реалистичном, чем проект Илона Маска, ориентированный на 2030-е.

Симптоматично, что главные события Первой Космической эры совпали по десятилетию с Карибским кризисом (эестремумом Первой Холодной войны).

Сейчас развитие Второй Холодной войны также движется к экстремуму, и порождает сгущение событий Второй Космической эры. Надо отметить, что схема "Космические исследования - как побочный продукт военных/оружейных инноваций" задан еще во время Второй Мировой войны (первый демонстрационный суборбитальный полет 1944 год, Германия, баллистическая ракета ФАУ-2).

Но вернемся в современность. С социально-экономичесой точки зрения, любая Холодная война это не "рынок благ", а "рынок мечты". Как в смысле новых свойств оружия, так и в смысле новых целей Космической эры. Таким образом, список целей Первой Космической эры требовал дополнения целей. Новая мечта не может состоять только из огрызков старой мечты. Нельзя было оставаться в рамках двух старых целей (Луна и Марс). Поэстому...

...Начался поиск дополнительных цеелей пилотируемой космонавтики. Последовательно в этом списке появились:

1. Металлические астероиды (прежде всего - Психея)

https://elementy.ru/kartinka_dnya/927/Asteroid_Psikheya

https://www.nkj.ru/news/23692/

(У этого проекта есть даже довольно достоверный коммерческий компонент)

https://zolotodb.ru/article/10880

2. Титан (спутник Сатурна)

https://www.forbes.ru/forbeslife/355487-zhizn-na-titane-veroyatnyy-scenariy-kolonizacii-kosmosa

https://www.popmech.ru/science/375552-kolonizaciya-titana-teorii-fakty-i-mneniya-ekspertov/

(У этого проекта есть даже PR-обоснование - исследования, проведенные миссией Кассини-Гюйгенс)

https://habr.com/ru/post/406469/

Но обе цели (1) и (2) весьма далеко, в несколько раз дальше от Земли, чем Марс в периоды сближений (противостояний). Поэтому нужна была цель поближе - и вот она:

3. Венера. Она сближается с Землей теснее, чем Марс (38 млн. км. против 55 млна. км.), причем окна сближений возникают чаще. Проблема, однако, в том, что поверхность Венеры совершенно непригодна для колонизации. Там температура выше 400 градусов Цельсия и давление более 90 атмосфер, при углекислотно - азотном газовом составе, со следами воды (0.003%).

Казалось бы, на этом не построить мечту. Но...

...В 2017-м была придумана изящная концепция колонизации Венеры: не ее поверхности, а комфортного слоя в ее атмосфере.

Я рассказывал об этом в эссе ""

В верхней части тропосферы Венеры между высотами 55 и 60 км существует комфортная полоса. Давление около 0.4 атмосферы а температура от 0 Цельсия до «комнатной». При этом выше «комфортной полосы» лежат еще слои стратосферы, простирающиеся до высоты около 200 км, так что выше «комфортная полоса» в достаточной мере защищена от солнечной радиации (важный момент – этого нет на поверхности Луны, и даже на поверхности Марса).

Атмосфера Венеры (по крайней мере в зоне тропосферы) в основном состоит из углекислого газа, плотность которого при одинаковых условиях почти в полтора раза выше плотности привычного нам воздуха (кислород-азот 1:4), так что дирижабль, заполненный просто «нашим родным» воздухом будет плавать в «комфортной полосе». Несущий объем может быть одновременно обитаемым объемом…

…Выглядит утопично, как все инопланетные колонизаторские проекты сегодня, но физически вроде бы нет противоречий. Кстати: Венера существенно ближе к Земле, чем Марс, а стартовые окна к ней – каждый год (а не каждые два года, как к Марсу). Можно позитивно задуматься…

https://alex-rozoff.livejournal.com/43438.html

Концепция такого проекта колонизации Венеры была опубликована еще в 2014-м

Для исследования Венеры NASA предлагает построить облачный город

20 декабря 2014.

https://www.techcult.ru/space/2025-oblachnyj-gorod-na-venere

Выглядит красиво, но в смысле мечты - проигрывает концепциям Марса и Титана. Ведь там может быть жизнь, а на Венере - нет (слишком горячо).

Безжизненный имидж Венеры следовало поправить, и его поправили раздув из мухи полноценного слона.

Муха в данном случае это обнаружение следов фосфина (PH3) в атмосфере Венеры.

Казалось бы - ну и что? Венера, как и любая планета, получает в ходе метеоритной бомбардировки, определенное количества шрейберзита (фосфидов железа, никеля. кобальта).

см. "Небесный фосфор: Элементы жизни"

https://www.popmech.ru/science/14286-nebesnyy-fosfor-elementy-zhizni/

Эти фосфиды разлагаются и...

...В окислительной атмосфере (например в земной) образуют оксиды фосфора, и далее - фосфаты.

...В востановительной атмосфере (например, венерианской) при наличии хотя бы следовых количеств водорода, образуют фосфин.

Но, для PR новой мечты из этой мухи раздувается слон: гипотеза о существовании венерианской жизни:

"Ученые нашли в облаках Венеры признаки существования жизни"

https://www.bbc.com/russian/news-54150711

"Цель - Венера. Какой будет новая космическая гонка?"

https://www.bbc.com/russian/features-54161692

...Такие дела...

Для погружения в эпоху Первой Холодной войны и Первой Космической эры - фильм "Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева" 11 января 2017 г. Роскосмос ТВ

Вкратце - речь идет о проекте пилотируемых полетов на Марс в 1970-х, причем о проекте, по крайней мере, не менее реалистичном, чем проект Илона Маска, ориентированный на 2030-е.

Симптоматично, что главные события Первой Космической эры совпали по десятилетию с Карибским кризисом (эестремумом Первой Холодной войны).

Сейчас развитие Второй Холодной войны также движется к экстремуму, и порождает сгущение событий Второй Космической эры. Надо отметить, что схема "Космические исследования - как побочный продукт военных/оружейных инноваций" задан еще во время Второй Мировой войны (первый демонстрационный суборбитальный полет 1944 год, Германия, баллистическая ракета ФАУ-2).

Но вернемся в современность. С социально-экономичесой точки зрения, любая Холодная война это не "рынок благ", а "рынок мечты". Как в смысле новых свойств оружия, так и в смысле новых целей Космической эры. Таким образом, список целей Первой Космической эры требовал дополнения целей. Новая мечта не может состоять только из огрызков старой мечты. Нельзя было оставаться в рамках двух старых целей (Луна и Марс). Поэстому...

...Начался поиск дополнительных цеелей пилотируемой космонавтики. Последовательно в этом списке появились:

1. Металлические астероиды (прежде всего - Психея)

https://elementy.ru/kartinka_dnya/927/Asteroid_Psikheya

https://www.nkj.ru/news/23692/

(У этого проекта есть даже довольно достоверный коммерческий компонент)

https://zolotodb.ru/article/10880

2. Титан (спутник Сатурна)

https://www.forbes.ru/forbeslife/355487-zhizn-na-titane-veroyatnyy-scenariy-kolonizacii-kosmosa

https://www.popmech.ru/science/375552-kolonizaciya-titana-teorii-fakty-i-mneniya-ekspertov/

(У этого проекта есть даже PR-обоснование - исследования, проведенные миссией Кассини-Гюйгенс)

https://habr.com/ru/post/406469/

Но обе цели (1) и (2) весьма далеко, в несколько раз дальше от Земли, чем Марс в периоды сближений (противостояний). Поэтому нужна была цель поближе - и вот она:

3. Венера. Она сближается с Землей теснее, чем Марс (38 млн. км. против 55 млна. км.), причем окна сближений возникают чаще. Проблема, однако, в том, что поверхность Венеры совершенно непригодна для колонизации. Там температура выше 400 градусов Цельсия и давление более 90 атмосфер, при углекислотно - азотном газовом составе, со следами воды (0.003%).

Казалось бы, на этом не построить мечту. Но...

...В 2017-м была придумана изящная концепция колонизации Венеры: не ее поверхности, а комфортного слоя в ее атмосфере.

Я рассказывал об этом в эссе ""

В верхней части тропосферы Венеры между высотами 55 и 60 км существует комфортная полоса. Давление около 0.4 атмосферы а температура от 0 Цельсия до «комнатной». При этом выше «комфортной полосы» лежат еще слои стратосферы, простирающиеся до высоты около 200 км, так что выше «комфортная полоса» в достаточной мере защищена от солнечной радиации (важный момент – этого нет на поверхности Луны, и даже на поверхности Марса).

Атмосфера Венеры (по крайней мере в зоне тропосферы) в основном состоит из углекислого газа, плотность которого при одинаковых условиях почти в полтора раза выше плотности привычного нам воздуха (кислород-азот 1:4), так что дирижабль, заполненный просто «нашим родным» воздухом будет плавать в «комфортной полосе». Несущий объем может быть одновременно обитаемым объемом…

…Выглядит утопично, как все инопланетные колонизаторские проекты сегодня, но физически вроде бы нет противоречий. Кстати: Венера существенно ближе к Земле, чем Марс, а стартовые окна к ней – каждый год (а не каждые два года, как к Марсу). Можно позитивно задуматься…

https://alex-rozoff.livejournal.com/43438.html

Концепция такого проекта колонизации Венеры была опубликована еще в 2014-м

Для исследования Венеры NASA предлагает построить облачный город

20 декабря 2014.

https://www.techcult.ru/space/2025-oblachnyj-gorod-na-venere

Выглядит красиво, но в смысле мечты - проигрывает концепциям Марса и Титана. Ведь там может быть жизнь, а на Венере - нет (слишком горячо).

Безжизненный имидж Венеры следовало поправить, и его поправили раздув из мухи полноценного слона.

Муха в данном случае это обнаружение следов фосфина (PH3) в атмосфере Венеры.

Казалось бы - ну и что? Венера, как и любая планета, получает в ходе метеоритной бомбардировки, определенное количества шрейберзита (фосфидов железа, никеля. кобальта).

см. "Небесный фосфор: Элементы жизни"

https://www.popmech.ru/science/14286-nebesnyy-fosfor-elementy-zhizni/

Эти фосфиды разлагаются и...

...В окислительной атмосфере (например в земной) образуют оксиды фосфора, и далее - фосфаты.

...В востановительной атмосфере (например, венерианской) при наличии хотя бы следовых количеств водорода, образуют фосфин.

Но, для PR новой мечты из этой мухи раздувается слон: гипотеза о существовании венерианской жизни:

"Ученые нашли в облаках Венеры признаки существования жизни"

https://www.bbc.com/russian/news-54150711

"Цель - Венера. Какой будет новая космическая гонка?"

https://www.bbc.com/russian/features-54161692

...Такие дела...

Published on September 16, 2020 06:43

September 15, 2020

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - зависит от того, какой ответ сегодня оплачивается

Сегодня, 15 сентября 2020 года, в четвертом часу утра, внезапно обнаружена внеземная жизнь - об этом наперегонки рассказываюто СМИ.

1. Российские ученые нашли следы внеземной жизни 03:06 15.09.2020

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексей Розанов.

"Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю. — Прим. ред.) — это реальное явление", — отметил один из авторов исследования. По словам ученого, альбом со снимками планируют выпустить в ноябре. Он будет посвящен многообразию окаменелостей, обнаруженных внутри метеорита Оргей, упавшего во Франции в 1864 году. Следы органики в этом теле стали находить практически сразу после его падения, но, не поверив своим глазам и научным представлениям того времени, ученые объясняли это недобросовестностью коллег. "Многое уже тогда было найдено, но с перепугу было не так интерпретировано, чтобы не пугать людей", — пояснил Розанов. Исследователи из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали электронным микроскопом качественные снимки "микропришельцев". Соавтором работ выступил американский академик Ричард Гувер.

2. Российские ученые показали доказательства занесения жизни на Землю из космоса 05:08, 15 сентября 2020

https://lenta.ru/news/2020/09/15/first/

3. Российские ученые опубликуют фото окаменелых внеземных микроорганизмов 15 сентября 2020, 05:38

https://iz.ru/1060763/2020-09-15/rossiiskie-uchenye-opublikuiut-foto-okamenelykh-vnezemnykh-mikroorganizmov

Историческое научное событие? Нет, не историческое, не научное, и не событие.

Метеорит Оргей (Orgueil meteorite) - группа фрагментов, упавших вечером 14 мая 1864 года на юге Франции - стал предметом околонаучных сенсаций в том же году, с подачи Франсуа С. Клоеза, профессора химии (François Stanislaus Clöez). Он исследовал химический состав метеорита, и провел аналогию с составом земного торфа (имеющего биогенное происхождение).

Возник публичный информационный бум, и метеорит Оргей стал брендом.

С тех пор в нем находят биогенные включения (окаменевшие внеземные организмы) каждый раз, когда в мире или в какой-либо крупной стране появляется оплачиваемый заказ на подогрев массового интереса к космосу. В данном случае это были, в частности:

1925 год - начало бума ракетной техники.

1961 год - начало бума пилотируемой космонавтики.

2003 год - начало бума частных космических аппаратов.

Детально можно прочесть тут: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/maps.12351

Более кратко - тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Orgueil_(meteorite)

или тут: https://www.britannica.com/topic/Orgueil-meteorite

Сейчас - новая волна космичекого бума (Вторая Лунная гонка и т.п.)

Отсюда - гранты, и вброс старых исследований под новой этикеткой.

Например, упомянутый в 1-й статье соавтором работ РАН - американский академик Ричард Гувер, все уже опубликовал по метеориту Оргей в 2010-м

Fossils of Cyanobacteria in CI1 Carbonaceous Meteorites:

Implications to Life on Comets, Europa, and Enceladus

Richard B. Hoover

http://sdcc3.ucsd.edu/~ir118/Leiden2010/Hoover_JOC_MS.pdf

Правда, в следующем году NASA официально опровергла публикацию Гувера

NASA shoots down alien fossil claims

Posted 7 March 2011

https://www.abc.net.au/news/2011-03-08/nasa-shoots-down-alien-fossil-claims/2666046

Но кого в СМИ это волнует, если есть оплаченный заказ на тему с заранее заданным результатом?

История бумов вокруг "инопланетных микробов" в метеорите Оргей превосходно иллюстрирует динамику деградации официальной науки - о которой я говорил подробно:

Почему официальная наука теряет доверие общества? Потому что она забыла, зачем нужна.

https://alex-rozoff.livejournal.com/244007.html

Наука или выродится в бесполезную схоластику, или преобразуется в сциенженерию.

https://alex-rozoff.livejournal.com/276370.html

Такие дела...

1. Российские ученые нашли следы внеземной жизни 03:06 15.09.2020

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексей Розанов.

"Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю. — Прим. ред.) — это реальное явление", — отметил один из авторов исследования. По словам ученого, альбом со снимками планируют выпустить в ноябре. Он будет посвящен многообразию окаменелостей, обнаруженных внутри метеорита Оргей, упавшего во Франции в 1864 году. Следы органики в этом теле стали находить практически сразу после его падения, но, не поверив своим глазам и научным представлениям того времени, ученые объясняли это недобросовестностью коллег. "Многое уже тогда было найдено, но с перепугу было не так интерпретировано, чтобы не пугать людей", — пояснил Розанов. Исследователи из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали электронным микроскопом качественные снимки "микропришельцев". Соавтором работ выступил американский академик Ричард Гувер.

2. Российские ученые показали доказательства занесения жизни на Землю из космоса 05:08, 15 сентября 2020

https://lenta.ru/news/2020/09/15/first/

3. Российские ученые опубликуют фото окаменелых внеземных микроорганизмов 15 сентября 2020, 05:38

https://iz.ru/1060763/2020-09-15/rossiiskie-uchenye-opublikuiut-foto-okamenelykh-vnezemnykh-mikroorganizmov

Историческое научное событие? Нет, не историческое, не научное, и не событие.

Метеорит Оргей (Orgueil meteorite) - группа фрагментов, упавших вечером 14 мая 1864 года на юге Франции - стал предметом околонаучных сенсаций в том же году, с подачи Франсуа С. Клоеза, профессора химии (François Stanislaus Clöez). Он исследовал химический состав метеорита, и провел аналогию с составом земного торфа (имеющего биогенное происхождение).

Возник публичный информационный бум, и метеорит Оргей стал брендом.

С тех пор в нем находят биогенные включения (окаменевшие внеземные организмы) каждый раз, когда в мире или в какой-либо крупной стране появляется оплачиваемый заказ на подогрев массового интереса к космосу. В данном случае это были, в частности:

1925 год - начало бума ракетной техники.

1961 год - начало бума пилотируемой космонавтики.

2003 год - начало бума частных космических аппаратов.

Детально можно прочесть тут: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/maps.12351

Более кратко - тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Orgueil_(meteorite)

или тут: https://www.britannica.com/topic/Orgueil-meteorite

Сейчас - новая волна космичекого бума (Вторая Лунная гонка и т.п.)

Отсюда - гранты, и вброс старых исследований под новой этикеткой.

Например, упомянутый в 1-й статье соавтором работ РАН - американский академик Ричард Гувер, все уже опубликовал по метеориту Оргей в 2010-м

Fossils of Cyanobacteria in CI1 Carbonaceous Meteorites:

Implications to Life on Comets, Europa, and Enceladus

Richard B. Hoover

http://sdcc3.ucsd.edu/~ir118/Leiden2010/Hoover_JOC_MS.pdf

Правда, в следующем году NASA официально опровергла публикацию Гувера

NASA shoots down alien fossil claims

Posted 7 March 2011

https://www.abc.net.au/news/2011-03-08/nasa-shoots-down-alien-fossil-claims/2666046

Но кого в СМИ это волнует, если есть оплаченный заказ на тему с заранее заданным результатом?

История бумов вокруг "инопланетных микробов" в метеорите Оргей превосходно иллюстрирует динамику деградации официальной науки - о которой я говорил подробно:

Почему официальная наука теряет доверие общества? Потому что она забыла, зачем нужна.

https://alex-rozoff.livejournal.com/244007.html

Наука или выродится в бесполезную схоластику, или преобразуется в сциенженерию.

https://alex-rozoff.livejournal.com/276370.html

Такие дела...

Published on September 15, 2020 02:44

September 14, 2020

Тошнота+. Хотите вызвать у человека симпатию к терроризму? Назовите его мечты - "хотелками".

В энный раз увидев в обсуждениях социално-экономических и футурологических концептов слово "хотелки", я задумался: у меня ли одного это слово вызывает что-то вроде лексической тошноты (аналогично тому, как вид тухлых продуктов вызывает физиологическую тошноту), или это закономерная реакция среднего носителя русского языка. Глянул источники и выяснил: лексическая тошнота тут закономерна*.

Слово "хотелка" по своей конструкции относится к сниженному регистру, или к инвективной лексике (т.е. к лексике, унижающая человеческое достоинство).

Кто-то продвинул моду на применение этой инвективы ко всем человеческим потребностям, стремлениям, и мечтам (смешав к тому же все в кучу) и создал поле для специфической тошноты, у которой есть - между прочим - долгая и нетривиальная история:

"Тошнота — это суть бытия людей, застрявших в сутолоке дня. Людей — брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности." (Жан-Поль Сартр "Тошнота").

Сартр опубликовал этот роман в 1938-м. А через год началась самая разрушителная война в истории человечества... ПОКА самая разрушительная... Просто совпадение? Нет, не просто.

"Границы моего языка означают границы моего мира" (Людвиг Витгенштейн)

Если жизненные перспективы и мечты человека в обществе ограничены через инвективу вроде "хотелки" (т.е. когда через инвективу отрицается право обычного челвоека на стремления и мечты), то отношение человека к этому обществу будет соответствующее.

Об этом, кстати, очень образно сказано в романе, опубликованном на 100 лет раньше, чем роман Сартра.

"Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! – Какова калмыцкая сказка?" (А.С. Пушкин. "Капитанская дочка").

Со времен "Тошноты" Сартра прошло ровно 80 лет, и появилась профессиональная обзорная статья Светланы Калининой о террористической вербовке, где отмечено: "Наиболее уязвимыми с точки зрения вероятности попадания в сети вербовщиков являются люди, страдающие от одиночества, имеющие серьезные материальные, жилищные проблемы, личностно незрелые, обиженные и озлобленные на окружающих, жертвы в разного рода отношениях"**.

Подводя итоги: калмыцкая сказака будет раз за разом превращаться для общества в кровавую реальность (с внезапными, непредсказуемыми и неизбирательным насилием) до тех пор, пока общество не научится пусть не уважать мечты индивида, но хотя бы говорить о таковых без априори оскорбительной лексики. Террористы не растут на грядках, террористов не приносит аист, террористы порождаются негодным отношением общества к индивидам. Если криминалистическая психология чему-то учит - то в первую очередь: этому.

Такие дела.

----------------------------

*)"Хотелки" и "терпелка"

https://www.svoboda.org/a/24682741.html

Мем: "Хотелка не выросла"

https://www.meme-arsenal.com/create/meme/727085

https://ru.wiktionary.org/wiki/хотелка

**) Психологические методы вербовки молодежи в террористические организации

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-2-15/article-0145/

Слово "хотелка" по своей конструкции относится к сниженному регистру, или к инвективной лексике (т.е. к лексике, унижающая человеческое достоинство).

Кто-то продвинул моду на применение этой инвективы ко всем человеческим потребностям, стремлениям, и мечтам (смешав к тому же все в кучу) и создал поле для специфической тошноты, у которой есть - между прочим - долгая и нетривиальная история:

"Тошнота — это суть бытия людей, застрявших в сутолоке дня. Людей — брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности." (Жан-Поль Сартр "Тошнота").

Сартр опубликовал этот роман в 1938-м. А через год началась самая разрушителная война в истории человечества... ПОКА самая разрушительная... Просто совпадение? Нет, не просто.

"Границы моего языка означают границы моего мира" (Людвиг Витгенштейн)

Если жизненные перспективы и мечты человека в обществе ограничены через инвективу вроде "хотелки" (т.е. когда через инвективу отрицается право обычного челвоека на стремления и мечты), то отношение человека к этому обществу будет соответствующее.

Об этом, кстати, очень образно сказано в романе, опубликованном на 100 лет раньше, чем роман Сартра.

"Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! – Какова калмыцкая сказка?" (А.С. Пушкин. "Капитанская дочка").

Со времен "Тошноты" Сартра прошло ровно 80 лет, и появилась профессиональная обзорная статья Светланы Калининой о террористической вербовке, где отмечено: "Наиболее уязвимыми с точки зрения вероятности попадания в сети вербовщиков являются люди, страдающие от одиночества, имеющие серьезные материальные, жилищные проблемы, личностно незрелые, обиженные и озлобленные на окружающих, жертвы в разного рода отношениях"**.

Подводя итоги: калмыцкая сказака будет раз за разом превращаться для общества в кровавую реальность (с внезапными, непредсказуемыми и неизбирательным насилием) до тех пор, пока общество не научится пусть не уважать мечты индивида, но хотя бы говорить о таковых без априори оскорбительной лексики. Террористы не растут на грядках, террористов не приносит аист, террористы порождаются негодным отношением общества к индивидам. Если криминалистическая психология чему-то учит - то в первую очередь: этому.

Такие дела.

----------------------------

*)"Хотелки" и "терпелка"

https://www.svoboda.org/a/24682741.html

Мем: "Хотелка не выросла"

https://www.meme-arsenal.com/create/meme/727085

https://ru.wiktionary.org/wiki/хотелка

**) Психологические методы вербовки молодежи в террористические организации

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-2-15/article-0145/

Published on September 14, 2020 06:39

September 13, 2020

Эвристический предсказательный метод Амальрика: как рушатся "тысячелетние рейхи"

"Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели сухие и гнилые. Твердое и крепкое - это то, что погибает, а нежное и слабое - это то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает и крепкое дерево гибнет. Сильное и могущественное не имеют того преимущества, какое имеют нежное и слабое" (Лао Цзы. Дао Дэ Цзин. 76).

В 1969 году Андрей Амальрик, 30-летний и мало кому известный историк, опубликовал эссе "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?". На основе неких оригинальных эвристик, сформулированных весьма нечетко, Амальрик сделал вывод, что СССР распадется к 1984-му.

Этот прогноз казался абсурдным даже тем историкам и политологам, которые считали социализм дефективным строем, и резко негативно относились к советской системе. Ведь в 1969-м СССР выглядел настолько стабильным и монолитным, что его распад в XX веке казался невозможным с точки зрения классической политологии.

Тем не менее, Амальрик определил срок до распада в 15 лет.

Он почти не ошибся: в мае 1985-го прямая угроза распада стала очевидна уже и для советского руководства - этим вызвана знаменитая фраза Михаила Горбачева "Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем".

Попытка косметического ремонта системы была заведомо обречена - в следующие 6 лет советская империя теряла инструменты внутреннего управления, и в 1991-м просто рассыпалась на части.

Какими эвристиками пользовался Амальрик, и насколько они инвариантны в истории? Вопрос акутуалный - поскольку сейчас он выглядит так: Просуществует ли глобальный миропорядок и доминирующие великие державы до 2035 года? Я указал тот же 15-летний интервал, который указывал Амальрик в 1969-м, однако, с учетом изменения скорости исторического процесса, этот интервал следует сократить по крайней мере, вдвое, и указывать 2028 год в качестве вероятного барьерного.

В июле 2020-го примерно так поставил вопрос Чарльз Кинг (профессор международных отношений и государственного управления Джорджтаунского университета) в статье, опубликованный в "Foreign Affairs"*

Вот о какой эвристике пишет Кинг: (цитирую выборочно)

Амальрику удалось вскрыть более глубинный политический синдром: когда великая держава поддается самообману. Амальрик лучше других мыслителей своей эпохи осознал тот факт, что страны распадаются лишь в ретроспективе. В том, что касается будущего, сильные государства и их граждане в большинстве своем врожденные консерваторы. Культ, как он выразился, комфорта — склонность казалось бы стабильных обществ верить, что «разум победит», — обманчив. В результате наступивший гибельный кризис покажется настолько неожиданным и обескураживающим, а его причины — настолько тривиальными, что его можно было бы легко предотвратить, если бы только политические лидеры предприняли правильные шаги, и никто вообще не поверит, что до этого дошло.

Амальрик предложил своего рода модель аналитического отчуждения. Он полагал, что возможно продумать свой путь до конца дней. Метод состоит в том, чтобы представить себе самый маловероятный исход, а затем осторожно и последовательно двигаться в обратном направлении от «что, если» до «вот почему». Дело не в том, чтобы тщательно подбирать доказательства под некое конкретное заключение. Скорее, уйти от представления о последовательных изменениях, — и на мгновение представить себе, как историк будущего сочтет неправдоподобные проблемы неизбежными.

Лучший способ осознать политический раскол — это понаблюдать, каким частям общества перемены грозят больше всего, а какие, наоборот, пытаются их приблизить, — а затем представить, как государство может их примирить. Бюрократы и политики хотят сохранить работу. Рабочие хотят лучшего уровня жизни. Интеллигенция ставит под сомнение старые догмы национального самосознания. Эти различия грозят выживанию институтов государственной власти. «Естественно, что единственной целью режима во всяком случае во внутренней политике, должно быть самосохранение, — писал Амальрик. — Он только хочет, чтобы все было по-старому: признавались авторитеты, помалкивала интеллигенция, не расшатывалась система опасными и непривычными реформами». Но что происходит во времена стремительного распада, когда экономические перемены, социальная эволюция и смена поколений делают сохранение статуса-кво невозможным?

Разумеется, никому и никогда не кажется, что его общество на краю бездны. Граждане, как правило, воспринимают свое правительство как данность, не видя реальной альтернативы привычным институтам и процессам. Общественное недовольство на местах чаще всего направлено не против правительства как такового, а лишь против отдельных его недостатков. «Всех раздражает сильное имущественное неравенство, низкие заработки, тяжелые жилищные условия, нехватка или отсутствие товаров первой необходимости», — писал Амальрик. Но пока люди верят, что дела в целом налаживаются, они готовы твердо держаться идеологии реформизма и надеяться на постепенные перемены к лучшему.

Стабильность и внутренние реформы всегда работали на растяжение.

Но когда наступает переломный момент?

Как долго политическая система может пытаться себя переделать, пока не спровоцирует один из двух исходов — либо те, кому угрожают перемены, ответят сокрушительной реакцией, либо вершители перемен осознают, что их цели не могут быть реализованы в рамках нынешнего порядка и его идеологии?

Здесь, предупредил Амальрик, склонность великих держав к самообману и самоизоляции ставит их в особенно невыгодное положение. Они отделяют себя от мира, пренебрегая опытом, накопленным другими. Они считают, что недуги, поражающие другие места и системы, их минуют. Это отношение просачивается в общество. Различные социальные слои чувствуют себя одинаково изолированными от своего режима и разобщенными между собой. «Эта изоляция порождает у всех, — начиная от бюрократической элиты и кончая самыми низшими слоями, — довольно сюрреалистичную картину мира и своего положения в нем. Но, чем более такое состояние способствует тому, чтобы все оставалось неизменным, тем скорее и решительнее все начнет расползаться, когда столкновение с действительностью станет неизбежным», — заключает Амальрик.

(конец цитаты).

Такие дела.

----------------------

Foreign Affairs (США): как разваливается великая держава

20.07.2020, Чарльз Кинг

https://inosmi.ru/politic/20200720/247773541.html

В 1969 году Андрей Амальрик, 30-летний и мало кому известный историк, опубликовал эссе "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?". На основе неких оригинальных эвристик, сформулированных весьма нечетко, Амальрик сделал вывод, что СССР распадется к 1984-му.

Этот прогноз казался абсурдным даже тем историкам и политологам, которые считали социализм дефективным строем, и резко негативно относились к советской системе. Ведь в 1969-м СССР выглядел настолько стабильным и монолитным, что его распад в XX веке казался невозможным с точки зрения классической политологии.

Тем не менее, Амальрик определил срок до распада в 15 лет.

Он почти не ошибся: в мае 1985-го прямая угроза распада стала очевидна уже и для советского руководства - этим вызвана знаменитая фраза Михаила Горбачева "Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем".

Попытка косметического ремонта системы была заведомо обречена - в следующие 6 лет советская империя теряла инструменты внутреннего управления, и в 1991-м просто рассыпалась на части.

Какими эвристиками пользовался Амальрик, и насколько они инвариантны в истории? Вопрос акутуалный - поскольку сейчас он выглядит так: Просуществует ли глобальный миропорядок и доминирующие великие державы до 2035 года? Я указал тот же 15-летний интервал, который указывал Амальрик в 1969-м, однако, с учетом изменения скорости исторического процесса, этот интервал следует сократить по крайней мере, вдвое, и указывать 2028 год в качестве вероятного барьерного.

В июле 2020-го примерно так поставил вопрос Чарльз Кинг (профессор международных отношений и государственного управления Джорджтаунского университета) в статье, опубликованный в "Foreign Affairs"*

Вот о какой эвристике пишет Кинг: (цитирую выборочно)

Амальрику удалось вскрыть более глубинный политический синдром: когда великая держава поддается самообману. Амальрик лучше других мыслителей своей эпохи осознал тот факт, что страны распадаются лишь в ретроспективе. В том, что касается будущего, сильные государства и их граждане в большинстве своем врожденные консерваторы. Культ, как он выразился, комфорта — склонность казалось бы стабильных обществ верить, что «разум победит», — обманчив. В результате наступивший гибельный кризис покажется настолько неожиданным и обескураживающим, а его причины — настолько тривиальными, что его можно было бы легко предотвратить, если бы только политические лидеры предприняли правильные шаги, и никто вообще не поверит, что до этого дошло.

Амальрик предложил своего рода модель аналитического отчуждения. Он полагал, что возможно продумать свой путь до конца дней. Метод состоит в том, чтобы представить себе самый маловероятный исход, а затем осторожно и последовательно двигаться в обратном направлении от «что, если» до «вот почему». Дело не в том, чтобы тщательно подбирать доказательства под некое конкретное заключение. Скорее, уйти от представления о последовательных изменениях, — и на мгновение представить себе, как историк будущего сочтет неправдоподобные проблемы неизбежными.

Лучший способ осознать политический раскол — это понаблюдать, каким частям общества перемены грозят больше всего, а какие, наоборот, пытаются их приблизить, — а затем представить, как государство может их примирить. Бюрократы и политики хотят сохранить работу. Рабочие хотят лучшего уровня жизни. Интеллигенция ставит под сомнение старые догмы национального самосознания. Эти различия грозят выживанию институтов государственной власти. «Естественно, что единственной целью режима во всяком случае во внутренней политике, должно быть самосохранение, — писал Амальрик. — Он только хочет, чтобы все было по-старому: признавались авторитеты, помалкивала интеллигенция, не расшатывалась система опасными и непривычными реформами». Но что происходит во времена стремительного распада, когда экономические перемены, социальная эволюция и смена поколений делают сохранение статуса-кво невозможным?

Разумеется, никому и никогда не кажется, что его общество на краю бездны. Граждане, как правило, воспринимают свое правительство как данность, не видя реальной альтернативы привычным институтам и процессам. Общественное недовольство на местах чаще всего направлено не против правительства как такового, а лишь против отдельных его недостатков. «Всех раздражает сильное имущественное неравенство, низкие заработки, тяжелые жилищные условия, нехватка или отсутствие товаров первой необходимости», — писал Амальрик. Но пока люди верят, что дела в целом налаживаются, они готовы твердо держаться идеологии реформизма и надеяться на постепенные перемены к лучшему.

Стабильность и внутренние реформы всегда работали на растяжение.

Но когда наступает переломный момент?

Как долго политическая система может пытаться себя переделать, пока не спровоцирует один из двух исходов — либо те, кому угрожают перемены, ответят сокрушительной реакцией, либо вершители перемен осознают, что их цели не могут быть реализованы в рамках нынешнего порядка и его идеологии?

Здесь, предупредил Амальрик, склонность великих держав к самообману и самоизоляции ставит их в особенно невыгодное положение. Они отделяют себя от мира, пренебрегая опытом, накопленным другими. Они считают, что недуги, поражающие другие места и системы, их минуют. Это отношение просачивается в общество. Различные социальные слои чувствуют себя одинаково изолированными от своего режима и разобщенными между собой. «Эта изоляция порождает у всех, — начиная от бюрократической элиты и кончая самыми низшими слоями, — довольно сюрреалистичную картину мира и своего положения в нем. Но, чем более такое состояние способствует тому, чтобы все оставалось неизменным, тем скорее и решительнее все начнет расползаться, когда столкновение с действительностью станет неизбежным», — заключает Амальрик.

(конец цитаты).

Такие дела.

----------------------

Foreign Affairs (США): как разваливается великая держава

20.07.2020, Чарльз Кинг

https://inosmi.ru/politic/20200720/247773541.html

Published on September 13, 2020 15:43

Жизненный цикл проекта "деньги" от рождения в виде монет до гибели в виде агрегаторов.

Дмитрий Буянов, выпускник факультета прикладной математики МИЭМ, опубликовал любопытный комментарий на перевод книги: Ник Срничек. Капитализм платформ (оригинал: Platform Capitalism. Nick Srnicek. Polity Press. 2017). Прежде чем перейти к теме, заявленной в названии - приведу цитату и комментария на книгу Срничека (ссылка на полный текст*):

«Высокие технологии, низкий уровень жизни» — эта формула, выработанная современными антиутопиями, кажется абсурдной. Технологии должны облегчать жизнь и повышать производительность труда; как вообще в XXI веке возможна бедность? Однако антиутопия сбывается: достаточно вспомнить недавние протесты курьеров и таксистов против интернет-сервисов, соединяющих их с клиентами. Схема известна со времён появления Uber. Корпорация держит удобное приложение для поиска такси, перекладывая содержание автомобилей и конфликты с водителями на множество мелких компаний, при этом демпингуя цены в борьбе с другими такими же корпорациями и сервисами. Крайними оказываются таксисты, из своего кармана оплачивающие услуги сервиса, демпинг, штрафы, «сорвавшихся» клиентов и т. п. При этом корпорации уровня Uber как бы ни за что не отвечают, лишь предоставляя «любому желающему» электронную платформу, и находятся вне досягаемости рядовых работников. Стоит ли удивляться, когда оказывается, что весомая часть курьеров или таксистов — это мигранты и другие незащищённые категории населения, которые согласны работать за копейки и в любых условиях? Но проблемы не ограничиваются этим видимым уровнем. Аналогичный «сервисно-платформенный» подход корпорации осваивают и в торговле, и в логистике (громкие скандалы с эксплуатацией рабочих на складах Amazon), и в промышленности (платформы для аутсорсинга — делегирования задач мелким иностранным компаниям; промышленный интернет вещей, контролирующий как заказы и поставки, так и сам процесс производства), и в коммуникациях (социальные сети, торгующие данными пользователей и рекламой), и даже в самих высоких технологиях (опять же аутсорсинг; облачные хранилища данных и сервера; централизованная продажа научных статей; интернет-магазины программ, игр и музыки). Результаты ожидаемы: даже совсем не бедствующие издатели компьютерных игр выступают против высоких процентов, которые забирают себе с продаж крупные игровые интернет-магазины.

Почему высокие технологии в руках одних требуют низкого уровня жизни у других? (конец цитаты).

Оставим в стороне дальнейшие выкладки Дмитрия Буянова о капитализме, и перейдем к теме: Жизненный цикл проекта "деньги" от рождения в виде монет до гибели в виде агрегаторов.

Далее приведу превосходно обрисованное начало истории денег с сайта ВТБ (цитата**)

На заре человечества потребность в деньгах у людей отсутствовала. Однако с образованием первых организованных обществ, развитием сельского хозяйства и ремесел у людей возникла потребность в обмене производимыми ими вещами.

Крестьянину для обработки поля нужны были инструменты, которые производил кузнец. Тому, безусловно, нужно было что-то есть, а это что-то как раз и выращивал крестьянин. Обоим нужна была посуда, производимая гончаром, а заодно и одежда, которую можно было найти только у ткача.

Поначалу древняя экономика функционировала на основе прямого бартерного обмена товарами, что было довольно неудобно, поскольку каждому участнику экономической деятельности приходилось искать продавца, который был бы готов обменять свои товары именно на его. Впрочем, со временем люди заметили, что некоторые вещи сбывать гораздо проще, чем другие. Практически всем нужно было зерно как надежный и удобный в хранении источник калорий. В северной местности практически у всех была потребность в хорошо сохраняющем тепло мехе.

Именно эти популярные товары стали первыми товарными деньгами, представлявшими собой продукцию, которую всегда можно было с легкостью реализовать. Гончар мог безбоязненно принять плату за горшки зерном, даже если не испытывал в нем нужды, поскольку точно знал, что ему не составит труда обменять его на то, что ему нужно. И до сих пор названия многих мировых валют — это старинные весовые меры сыпучих тел, что говорит о многом.

Примечательно, что даже современный человек в определенных условиях возвращается к использованию товарных денег. Стоит устоявшемуся укладу жизни пошатнуться, как самыми надежными валютами оказываются не доллар и евро, а чай, соль и сахар (конец цитаты).

Далее в "Краткой истории денег" рассказывается о появлении чеканных монет, затем о переходе к номинальным бумажным деньгами, и от них к компьютерным "цифровым" деньгам. Но в данной цитате нам важна последняя процитированная фраза (повторим ее): "стоит устоявшемуся укладу жизни пошатнуться, как самыми надежными валютами оказываются не доллар и евро, а чай, соль и сахар".

В каких случаях можно говорить что уклад пошатнулся?

Ну, понятно, что это могут быть масштабные стихийные бедствия или войны - но только ли?

Оказывается есть еще некая компонента уклада - это приемлемая цена использования денег. И если эта цена становится выше критической, то уклад ломается - люди переходят к меновым платежам (бартеру).

Для металлических монет цена использования была незаметной (да, монеты чуть-чуть истираются, но это становится заметным лишь после многих тысяч транзакций).

Для цифровых денег цена уже существенная, и состоит из двух компонентов:

1. Тариф, взимаемый банком и/или провайдером за обслуживание компьютерно-сетевого эккаунта и комиссионные с транзакций.

2. Инфляция за период владения: фактически - скрытый налог на пользование деньгами, взимаемый государственным эмиссионным центром (о его происхождении можно прочесть у Ротбарда***).

Позже возникает еще третий (принципиально важный) компонент - агрегаторный, но о нем поговорим позже.

Сейчас - о двух первых компонентах.

Понятно, что пользователю цифровых денег очень удобно платить "в одно касание" (и получать платежи "в одно касание"). Ради этого удобства он готов мириться с некоторыми потерями от 1 и 2. Но, лишь до некого предела.

Если банк или провайдер назначает дорогое обслуживание или высокие комиссионные - то клиент уходит в другой банк, или (если расчетная схема монополизирована), то в платежи кэш.

Если государственный эмиссионный центр допускает высокую инфляцию - то клиент уходит в валюту другого государства, или в криптовалюту, или в расчеты бартером. То же самое происходит, если государство начинает мелочный контроль за каждой транзакцией - постоянно подозревая пользователя в отмывании денег, неуплате налогов, финансировании криминала и т.п. От такого "Большого брата" клиент тоже уходит.

Теперь перейдем к еще не названному третьему компоненту цены использования цифровых денег.

3. Комиссионные сетевых агрегаторов.

На первый взгляд кажется, что комиссионные при заказе через агрегатора различных товаров почтой (или курьером), или авиабилетов, или комнаты в отеле, и т.п. - не имеет отношения к собственно цифровым деньгам, как средству платежа. Но если приглядеться, то в силу сцепленности цифровых денег и сетевого поиска поставщика товаров/услуг, пользователь попадает под контроль монополии или олигополии агрегаторов. За счет свойств поисковых машин, агрегаторы-монополисты вклиниваются между покупателем и продавцом, фактически препятствуя сделке напрямую. В результате, кто-то (покупатель или продавец) должен отдать агрегатору комиссию, составляющую примерно ЧЕТВЕРТЬ объявленной цены товара.

Расцвет агрегаторов пришелся на 2010-е: время дешевых кредитов и устойчиво растущего клиентского спроса, позволявших многим производителям товаров и услуг не следить за прибылью, если растет клиентская база. Но это время уходит, и теперь клиентский спрос сжимается. Цена использования денег в размере четверть цены сделки - уже неприемлема.

Ситуация могла бы быть стабилизирована - если бы агрегаторы поступились своей корпоративной жадностью, и ужались, например, с 25% до 5%. Но это невозможно, поскольку их внутренняя бюрократия неспособна к экономии. Точно так же, как невозможно было ограничить инфляцию зимбабвийского доллара, поскольку государственная бюрократия была неспособна ограничить свои аппетиты.

Таким образом, очень скоро мы увидим, как продавцы и покупатели станут уходить от механизма сделок через агрегаторы. Но это будет означать и потерю значительной доли удобства цифровых денег... И так далее.

В итоге, рынок вернется к какой-то продвинутой форме пост-денежного бартера (более удобной по сравнению с до-денежным бартером).

Вот и весь жизненный цикл проекта "деньги".

...Такие дела...

-------------------------------------------

*) Полный текст обзора книги: Ник Срничек. Капитализм платформ. 2-е изд. М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020

https://regnum.ru/news/economy/3020950.html

Ник Срничек - биография.

https://www.kcl.ac.uk/people/nick-srnicek

**) Краткая история денег от древних времен до наших дней

https://vtbrussia.ru/tech/tri-pistolya-pyat-eskudo/

***) Мюррей Ротбард. Государство и деньги: Как государство завладело денежной системой общества. ·

https://thelib.ru/books/rotbard_myurrey/gosudarstvo_i_dengi_kak_gosudarstvo_zavladelo_denezhnoy_sistemoy_obschestva-read.html

«Высокие технологии, низкий уровень жизни» — эта формула, выработанная современными антиутопиями, кажется абсурдной. Технологии должны облегчать жизнь и повышать производительность труда; как вообще в XXI веке возможна бедность? Однако антиутопия сбывается: достаточно вспомнить недавние протесты курьеров и таксистов против интернет-сервисов, соединяющих их с клиентами. Схема известна со времён появления Uber. Корпорация держит удобное приложение для поиска такси, перекладывая содержание автомобилей и конфликты с водителями на множество мелких компаний, при этом демпингуя цены в борьбе с другими такими же корпорациями и сервисами. Крайними оказываются таксисты, из своего кармана оплачивающие услуги сервиса, демпинг, штрафы, «сорвавшихся» клиентов и т. п. При этом корпорации уровня Uber как бы ни за что не отвечают, лишь предоставляя «любому желающему» электронную платформу, и находятся вне досягаемости рядовых работников. Стоит ли удивляться, когда оказывается, что весомая часть курьеров или таксистов — это мигранты и другие незащищённые категории населения, которые согласны работать за копейки и в любых условиях? Но проблемы не ограничиваются этим видимым уровнем. Аналогичный «сервисно-платформенный» подход корпорации осваивают и в торговле, и в логистике (громкие скандалы с эксплуатацией рабочих на складах Amazon), и в промышленности (платформы для аутсорсинга — делегирования задач мелким иностранным компаниям; промышленный интернет вещей, контролирующий как заказы и поставки, так и сам процесс производства), и в коммуникациях (социальные сети, торгующие данными пользователей и рекламой), и даже в самих высоких технологиях (опять же аутсорсинг; облачные хранилища данных и сервера; централизованная продажа научных статей; интернет-магазины программ, игр и музыки). Результаты ожидаемы: даже совсем не бедствующие издатели компьютерных игр выступают против высоких процентов, которые забирают себе с продаж крупные игровые интернет-магазины.

Почему высокие технологии в руках одних требуют низкого уровня жизни у других? (конец цитаты).

Оставим в стороне дальнейшие выкладки Дмитрия Буянова о капитализме, и перейдем к теме: Жизненный цикл проекта "деньги" от рождения в виде монет до гибели в виде агрегаторов.

Далее приведу превосходно обрисованное начало истории денег с сайта ВТБ (цитата**)

На заре человечества потребность в деньгах у людей отсутствовала. Однако с образованием первых организованных обществ, развитием сельского хозяйства и ремесел у людей возникла потребность в обмене производимыми ими вещами.

Крестьянину для обработки поля нужны были инструменты, которые производил кузнец. Тому, безусловно, нужно было что-то есть, а это что-то как раз и выращивал крестьянин. Обоим нужна была посуда, производимая гончаром, а заодно и одежда, которую можно было найти только у ткача.

Поначалу древняя экономика функционировала на основе прямого бартерного обмена товарами, что было довольно неудобно, поскольку каждому участнику экономической деятельности приходилось искать продавца, который был бы готов обменять свои товары именно на его. Впрочем, со временем люди заметили, что некоторые вещи сбывать гораздо проще, чем другие. Практически всем нужно было зерно как надежный и удобный в хранении источник калорий. В северной местности практически у всех была потребность в хорошо сохраняющем тепло мехе.

Именно эти популярные товары стали первыми товарными деньгами, представлявшими собой продукцию, которую всегда можно было с легкостью реализовать. Гончар мог безбоязненно принять плату за горшки зерном, даже если не испытывал в нем нужды, поскольку точно знал, что ему не составит труда обменять его на то, что ему нужно. И до сих пор названия многих мировых валют — это старинные весовые меры сыпучих тел, что говорит о многом.

Примечательно, что даже современный человек в определенных условиях возвращается к использованию товарных денег. Стоит устоявшемуся укладу жизни пошатнуться, как самыми надежными валютами оказываются не доллар и евро, а чай, соль и сахар (конец цитаты).

Далее в "Краткой истории денег" рассказывается о появлении чеканных монет, затем о переходе к номинальным бумажным деньгами, и от них к компьютерным "цифровым" деньгам. Но в данной цитате нам важна последняя процитированная фраза (повторим ее): "стоит устоявшемуся укладу жизни пошатнуться, как самыми надежными валютами оказываются не доллар и евро, а чай, соль и сахар".

В каких случаях можно говорить что уклад пошатнулся?

Ну, понятно, что это могут быть масштабные стихийные бедствия или войны - но только ли?

Оказывается есть еще некая компонента уклада - это приемлемая цена использования денег. И если эта цена становится выше критической, то уклад ломается - люди переходят к меновым платежам (бартеру).

Для металлических монет цена использования была незаметной (да, монеты чуть-чуть истираются, но это становится заметным лишь после многих тысяч транзакций).

Для цифровых денег цена уже существенная, и состоит из двух компонентов:

1. Тариф, взимаемый банком и/или провайдером за обслуживание компьютерно-сетевого эккаунта и комиссионные с транзакций.

2. Инфляция за период владения: фактически - скрытый налог на пользование деньгами, взимаемый государственным эмиссионным центром (о его происхождении можно прочесть у Ротбарда***).

Позже возникает еще третий (принципиально важный) компонент - агрегаторный, но о нем поговорим позже.

Сейчас - о двух первых компонентах.

Понятно, что пользователю цифровых денег очень удобно платить "в одно касание" (и получать платежи "в одно касание"). Ради этого удобства он готов мириться с некоторыми потерями от 1 и 2. Но, лишь до некого предела.

Если банк или провайдер назначает дорогое обслуживание или высокие комиссионные - то клиент уходит в другой банк, или (если расчетная схема монополизирована), то в платежи кэш.

Если государственный эмиссионный центр допускает высокую инфляцию - то клиент уходит в валюту другого государства, или в криптовалюту, или в расчеты бартером. То же самое происходит, если государство начинает мелочный контроль за каждой транзакцией - постоянно подозревая пользователя в отмывании денег, неуплате налогов, финансировании криминала и т.п. От такого "Большого брата" клиент тоже уходит.

Теперь перейдем к еще не названному третьему компоненту цены использования цифровых денег.

3. Комиссионные сетевых агрегаторов.

На первый взгляд кажется, что комиссионные при заказе через агрегатора различных товаров почтой (или курьером), или авиабилетов, или комнаты в отеле, и т.п. - не имеет отношения к собственно цифровым деньгам, как средству платежа. Но если приглядеться, то в силу сцепленности цифровых денег и сетевого поиска поставщика товаров/услуг, пользователь попадает под контроль монополии или олигополии агрегаторов. За счет свойств поисковых машин, агрегаторы-монополисты вклиниваются между покупателем и продавцом, фактически препятствуя сделке напрямую. В результате, кто-то (покупатель или продавец) должен отдать агрегатору комиссию, составляющую примерно ЧЕТВЕРТЬ объявленной цены товара.

Расцвет агрегаторов пришелся на 2010-е: время дешевых кредитов и устойчиво растущего клиентского спроса, позволявших многим производителям товаров и услуг не следить за прибылью, если растет клиентская база. Но это время уходит, и теперь клиентский спрос сжимается. Цена использования денег в размере четверть цены сделки - уже неприемлема.

Ситуация могла бы быть стабилизирована - если бы агрегаторы поступились своей корпоративной жадностью, и ужались, например, с 25% до 5%. Но это невозможно, поскольку их внутренняя бюрократия неспособна к экономии. Точно так же, как невозможно было ограничить инфляцию зимбабвийского доллара, поскольку государственная бюрократия была неспособна ограничить свои аппетиты.

Таким образом, очень скоро мы увидим, как продавцы и покупатели станут уходить от механизма сделок через агрегаторы. Но это будет означать и потерю значительной доли удобства цифровых денег... И так далее.

В итоге, рынок вернется к какой-то продвинутой форме пост-денежного бартера (более удобной по сравнению с до-денежным бартером).

Вот и весь жизненный цикл проекта "деньги".

...Такие дела...

-------------------------------------------

*) Полный текст обзора книги: Ник Срничек. Капитализм платформ. 2-е изд. М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020

https://regnum.ru/news/economy/3020950.html

Ник Срничек - биография.

https://www.kcl.ac.uk/people/nick-srnicek

**) Краткая история денег от древних времен до наших дней

https://vtbrussia.ru/tech/tri-pistolya-pyat-eskudo/

***) Мюррей Ротбард. Государство и деньги: Как государство завладело денежной системой общества. ·

https://thelib.ru/books/rotbard_myurrey/gosudarstvo_i_dengi_kak_gosudarstvo_zavladelo_denezhnoy_sistemoy_obschestva-read.html

Published on September 13, 2020 04:45

September 12, 2020

Аналитика о предвыборной политэкономической обстановке в США: детально и дискуссионно.

Предлагаю внимаанию участников - весьма качественную статью "Гибель Калифорнии, или как поворот влево губит целые штаты"*, найденную в совершенно неожиданном месте. В какой-то мере она пересекается по тематике с прошлогодним кратким эссе калифорнийского историка Виктора Дэвиса Хэнсона "Почему западные средние классы так разгневаны?", которое комментировалось в этом журнале**.

Теперь - выборочно цитирую и комментирую статью "Гибель Калифорнии..."

= Калифорния не совсем уникальна. В США существует немало штатов, которые управляются демократами и в которых так или иначе высоки гос. регуляции. Например, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Округ Колумбия (да, не штат, но тоже хороший пример), Иллинойс, Миннесота и т.д. Однако, Калифорния, как самый крупный штат будет лучшим примером действий, нацеленных на увеличение государственного интервенционизма. Сегодня многим может показаться, что Калифорния настолько богата (это самый богатый штат) именно потому что там высоки социальные гарантии и регуляции. Но это совсем не так. Калифорния никогда не являлась особенным штатом в плане экономических свобод, однако, штат имел те преимущества, которые нивелировали некоторую экономическую зарегулированность: хороший климат; лучшие университеты планеты, которые рождали высококвалифицированную рабочую силу; качественная инфраструктура. Всё это делало ведение бизнеса в штате гораздо проще, отчего там долгое время рождались всемирно известные компании. Всё начало меняться, когда прогрессивная политика калифорнийских властей начала смещаться. Во второй половине XX века «старый» прогрессивизм, который подчёркивал важность бизнеса и частного сектора, сменился на «новую» версию, своим отношением к частной собственности, похожую на «гуннов, уничтожавших город за городом»

[В связи с этим любопытен список губернаторов Калифорнии*** - A.R.]

= к середине 1960-х годов, традиционный прогрессивизм Брауна был дестабилизирован силами, которые в конечном итоге трансформируют либеральную политику по всей стране: работниками государственного сектора, лево-либеральными лоббистскими организациями и меньшинствами, что потребовало все больше социальных расходов. Эти расходы мешали бизнесу, который раньше считал правительство своим другом. Недовольство бизнеса поспособствовало тому, что в 1966 году, Браун уступил на выборах Рональду Рейгану. Рейган вёл гораздо более разумную бюджетную политику, чем Браун, и во время его губернаторства происходило значительное сокращение расходов на инфраструктуру, главным образом для покрытия значительного дефицита бюджета. Упадок «старого» прогрессивизма продолжался при следующем губернаторе: сыне Пата Брауна, Эдмунде Дж. «Джерри» Брауне-младшем, который вступил в должность в 1975 году. Браун урезал расходы на инфраструктуру, в значительной степени из-за своей заботы об окружающей среде. Воодушевленные «реформами», проводившимися Брауном, такими как Dill act 1978 года (узаконивший для профсоюзов заключение коллективных переговоров), рабочие объединения стали наиболее организованной политической силой в Калифорнии... К этому времени, Калифорнию уже ставили на 4-ое место в рейтингах штатов с худшими условиями для ведения бизнеса

[Автор статьи винит в ситуации жадность профсоюзов, однако по датам нетрудно замемть, что были еще два фактора: начало "зеленого движения" и финансовый переход к Ямайской системе денежной эмиссии без золотого стандарта. Чуть далее это признает и автор, - A.R.]

= Новые прогрессивисты так же без энтузиазма относились к облегчению условий ведения бизнеса, как и к созданию инфраструктуры. В основном равнодушные или даже враждебные существующему частному сектору, они приняли два своеобразных понятия о том, что может сохранить экономику Калифорнии на её месте. Первым из них была присущая Калифорнии изобретательность — заблуждение, которое держат не только лево-либеральные демократы. Дэвид Крейн, главный экономический советник губернатора Шварценеггера, однажды сказал, что Калифорния может легко позволить себе отказаться от рабочих мест в складских помещениях, сфере производства или даже бизнес-услуг, потому что хвалёная «креативная экономика» штата найдет способы заменить потерянную работу и доход. По его словам, Калифорния всегда будет впереди, потому что она представляет собой «эпицентр творческого разрушения».

Вторым двигателем, который мог предположительно заставить Калифорнию развиваться, была так называемая «зелёная экономика». Безусловно, существует немало возможностей в новых «зелёных» технологиях, однако, это риск, который требует серьёзного сдерживания. Одно исследование, посвящённое данной отрасли, показало, что Калифорния создавала около 10,000 «зелёных» рабочих мест ежегодно до рецессии 2008 года. Но это не излечит штат, который с тех пор потерял 700,000 рабочих мест.

[Это пока еще история современного положения дел, дальше все становилось хуже - A.R.]

= Очень важное место среди всех регуляций составляют различные меры по охране окружающей среды. Возможно, это действительно хорошо для экологии, однако, точно не для простых жителей Калифорнии. Одним из примеров таких мер может быть California Environmental Quality Act (CEQA) — закон, который позволяет местным экологическим агенствам или экологическим агенствам штата, оценивать влияние новых строящихся объектов на экологию. Изначально, он предусматривался лишь для общественных проектов, но теперь распространяется и на новое жильё. Сегодня, пользуясь этим законом, те, кто выступает против нового строительства, могут подавать в суд на застройщика, тем самым останавливая стройку на долгие годы, нагружая застройщика дополнительными тратами, которые позже скажутся на стоимости жилья.

Ещё одним законом, нацеленным на охрану окружающей среды, является Assembly Bill 32. Этот закон ставит своей главной целью — достижение уровня выбросов углерода 1990 года к 2020 году, то есть снижение планировавшегося показателя 2020 года на 15%. Для достижения этой цели планируется ввести немало регуляций, преимущественно связанных с большим использованием возобновляемых источников энергии, экологически-чистым транспортом и уменьшением выработки мусора.

Эти регуляции отражаются не только на строительной сфере: цены на бензин в Калифорнии — самые высокие в стране и на 40% выше, чем в среднем по США. В то же время, потребление электричества в Калифорнии также выше среднего по стране. Более дешёвая энергия в таких штатах, как Техас делает подобные штаты гораздо более привлекательными для крупных предприятий.

[Заметим: это пробленмы имеют не профсоюзный "левый", а финансово-олигархический "зеленый" генезис - A.R.]