Andrea Indini's Blog, page 60

March 17, 2021

Il virus e quel vuoto che lascia nei bimbi

Il fallimento delle politiche contro il Covid ha portato a richiudere le scuole anche per i più piccoli. Eppure i dati dicono che i contagio è basso. Ecco le conseguenze di questa scelta

Quando abbiamo chiesto a nostra figlia, la più grande, di disegnare il Covid, ha preso il pennarello nero e si è messa a colorare con la testa bassa sul foglio. Ben presto il corpo oscuro che usciva dalle sue mani ha divorato gran parte del foglio bianco. A guardarlo sembrava un blob oscuro e informe. Nelle sporgenze che ai lati svettavano verso l'alto, però, lei ci ha visto (in un secondo momento) le orecchie di Topolino. E in effetti il profilo sembrava quello del personaggio Disney. Ma non lo era.

Quel poco che può capire una bimba di sei anni su cosa siano un virus e una pandemia (la sua preoccupazione per l'immediato futuro si chiama vaccino e porta con sé l'eventualità di un buco sul braccio) è già sin troppo da gestire. E quidi, una volta tanto, proviamo a fermarci un istante e guardiamo la realtà con gli occhi dei bambini. Si sono trovati a dover gestire un nemico invisibile. Un nemico che si prende respirando e che non permette loro di stare insieme agli amici o di abbracciare le persone a cui vogliono bene. Un nemico che ha ucciso la loro creatività. Campi da calcio e scuole di danza chiusi. Niente tuffi in piscina. E i parchi giochi sotto costante accusa. Provate a immaginare quanto possa suonare assurda nelle loro teste un'imposizione del tipo: "Non state troppo vicini". Più o meno allo stesso livello dell'assurdo rimprovero che, di tanto in tanto, si sente uscire dalla bocca di qualche genitore ultra apprensivo in un parco d'estate: "Non correre troppo, altrimenti sudi". E le mascherine? "Tirala su", "Non sotto al naso..." e così via. Certo, gli abbiamo spiegato il perché. Perché devono portarla quando mettono il naso fuori casa. E i bimbi lo hanno capito. A loro modo. Perché diligentemente la tengono su da un anno a questa parte. Ormai non si lamentano più. Mia figlia più piccola, che di anni ne ha solo tre e che quindi non è tenuta a indossarla, molto spesso insiste per averla per non rimanere esclusa. Se hai tre anni e da un anno vedi le persone che girano col volto bardato, per te è la norma. È come se io le vedessi da quasi 14 anni!

Quella che doveva essere un'emergenza, l'abbiamo trasformata in abitudine. Tanto che dopo un anno ci ritroviamo ancora più o meno blindati in casa e soprattutto con le scuole chiuse. Un tempo era prassi al mattino, nel turbinio di "Muoviti, fai colazione", "Muoviti, lavati i denti", "Muoviti, vestiti", sentirsi obiettare: "Non ho voglia di andare a scuola". Ma ora è tutto diverso. Li senti mugugnare: "Io voglio tornare a scuola". Perché il problema non è la dad in sé (la connessione che ogni tanto si impalla, le schede per gli esercizi che si perdono, l'alunno che perde il filo, i rumori di sottofondo, il genitore che deve essere spettatore passivo). O non solo. Anche qui: proviamo per una volta a metterci nei panni dei nostri figli. C'è un momento che mi ferisce più di tutti ed è l'intervallo. A metà mattina l'insegnante chiude la comunicazione e i piccoli si ritrovano da soli a casa. Hanno una ventina di minuti di relax. A scuola li portano in cortile o in palestra. E lì giocano, si rincorrono, si sfogano. A casa si trovano d'un tratto tagliati fuori. E se li guardi con attenzione in volto, la domanda che si pongono è "E adesso?". C'è uno spaesamento che dura qualche secondo. Allora gli dai la merenda e loro provano a inventarsi un gioco. Ma dopo una decina di minuti puoi vedere salire l'ansia. "Quanto manca?".

Durante un'audizione in commissioni congiunte di Camera e Senato, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha difeso l'operato del governo spiegando che "quando si è deciso di chiudere non è che da una parte c'erano i difensori dei bambini e dall'altra gli orchi. C'erano persone responsabili, rappresentanti dell'Iss deputati a fare questo". Non lo mettiamo in dubbio, ma qualcosa dev'essere per forza andato storto se, a un anno dall'inizio dall'emergenza, non siamo riusciti a trovare soluzioni alternative alla chiusura delle scuole. Anche perché è ormai chiaro che, quando si ammalano (le percentuali sono bassissime), i bimbi presentano forme molto più lievi di quelle che colpiscono gli adulti. Non solo. Stando a recenti studi, sono anche molto meno contagiosi. Perché, dunque, considerare le classi come potenziali cluster? Sulla base di quali dati? Vengono demonizzate le scuole, ma i parchi restano aperti e i mezzi pubblici affollati. E, mentre il dibattito tra chi sostiene le chiusure e chi è contro continua all'infinito, i bimbi subiscono le nostre scelte. Chiusi in casa, lontano dai loro amici, vivono a metà. "Il lato buono - dice mia figlia - è che sto di più con voi...". Ma a quale prezzo?

Tag: dad Speciale: Coronavirus focusMarch 13, 2021

Quei demoni nelle nostre vite che si divorano pure le famiglie

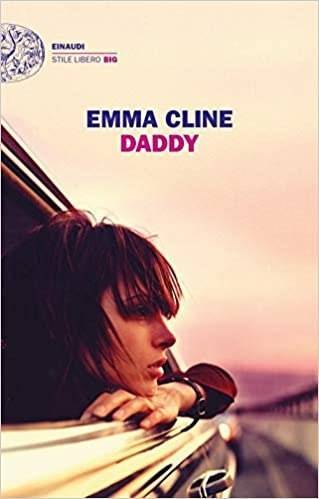

Einaudi pubblica l'ultimo lavoro di Emma Cline, Daddy. Dieci racconti che mettono a nudo il deserto umano

C'è l'incapacità a comunicare, prima di tutto. L'incapacità a comunicare i desideri, i sentimenti, le aspettative bruciate, le delusioni. E questa incapacità crea inesorabilmente distanze incolmabili. Tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra amici. L'universo di solitudine che Emma Cline dipinge nel suo ultimo libro, Daddy (Einaudi), è costellato da personaggi che vagano, tristi e incompiuti, in città che non sono più comunità. Soli e devastati dal proprio passato, provano a sopravvivere in un deserto che lascia l'amaro in bocca mentre, pagina dopo pagina, il lettore lo solca. La scrittrice americana, che avevamo già imparato a conoscere e apprezzare con Le ragazze (Einaudi), non fa alcuno sconto a queste anime incompiute. Le dipinge per quello che sono: anime alla deriva capaci quasi solo a far del male e farsi del male.

Dieci racconti brevi. Dieci polaroid di rapporti che non combaciano più. La Cline torna in libreria con una raccolta scritta con la disarmante ruvidezza con cui la vita finisce per incresparsi quando l'innocenza viene bruciata dall'età adulta. Quello che un tempo era, non c'è più. E quello che rimane nelle mani segnate è l'assenza dolorosa della speranza. Quelle messe a nudo dalla scrittrice californiana sono vite deluse. Le vacanze di Natale di una famiglia normale svelano le distanze che con gli anni si sono sedimentate tra un padre e i propri figli. I dialoghi svaniscono e, mentre il rito delle festività viene ripetuto di anno in anno, ecco che i gesti svuotano del calore e della gioia che un tempo si provavano nello stare insieme. Lo stesso dramma brucia sulla pelle di padre (divorziato) alle prese con un figlio-bullo cacciato dalla scuola per aver pestato un coetaneo. Le distanze tra i due non si colmano. Si sono sedimentate negli anni. Non basta una cena al ristorante per recupare quello che hanno perso. E l'incapcità di parlarsi non può che diventare rabbia. La stessa che può provare una ragazzina dopo il tradimento dell'amica. Nemmeno riesce a spiegarsela. E come può se l'innocenza viene spezzata con la stessa violenza di una sassata? Alla fine rimangono tutti quanti soli con gli spettri che pesano loro addosso.

La Cline non esprime giudizi. Mai. I dieci racconti sono troppo essenziali per perdersi in congetture. Quando mette il punto e passa alla storia successiva lascia il lettore con i demoni delle vite che gli ha appena dato in pasto. Le colpe, certo, ci sono. E sono evidenti. Ma sono così comuni (quasi dei cliché). E questo fa ancora più male. E, se gli uomini non si dimostrano mai all'altezza della situazione (inadatti e impacciati a dimostrarsi migliori anche nelle situazioni più ovvie), le donne non sono da meno. Il sesso diventa troppo spesso un'arma. Ma alla fine sono sempre le relazioni a complicarsi.

Non nell'album di figurine che la Cline compone sapientemente è il genere umano a non salvarsi. E quello che rimane addosso dopo aver letto Daddy è tanto sconforto. Lo stesso che traspare un altro racconto che la Cline ha deciso di tener fuori dalla raccolta e che Einaudi ha pubblicato qualche settimana fa: Harvey. L'Harvey in questione è Weinstein, il produttore cinematografico finito nei guai per denunce di abusi che hanno poi dato il via al movimento del MeToo. In poche pagine la Cline ci racconta le ore che precedono la sentenza. Sono pagine surreali: il lettore sa bene che l'11 marzo dell'anno scorso, dopo una battaglia legale durata due anni e mezzo, la Corte Suprema dello stato di New York lo ha condannato a scontare 23 anni di carcere nel carcere di Rikers Island, eppure lo accompagna in quelle ore di ansia in cui persino l'apparizione di Don DeLillo in giardino diventa per Harvey il presagio di un giudizio positivo della Corte. Anche in questo caso l'autrice non esprime giudizi: si limita a tratteggiare la fine di un uomo che nella vita ha avuto tutto e si è preso tutto. Anche con la forza. "Non so perché sono attratta da questo tipo di personaggi", ha raccontato a inizio febbraio alla Stampa. "Scrivere è una cosa misteriosa - ha poi spiegato - non so perché mi interessano certe relazioni o certe dinamiche. E sono sicura di non avere uno scopo". In questo modo non separa il mondo da buoni e cattivi, ma lo racconta in tutte le sue bassezze e solitudini.

March 12, 2021

Cluster ombra e finti positivi: quanto incidono gli errori sulle chiusure?

Il maxi focolaio della Scala non è un caso isolato. Che percentuale di errore c'è nei tamponi molecolari? E come influisce sulle chiusure?

Un'intera famiglia bloccata in casa. Il tampone molecolare di uno dei tre figli, il più grande, è risultato positivo al Covid-19. Tutti in quarantena, dunque. Sanno già cosa significa perché due di loro, il padre e il secondogenito, ci sono già passati da quell'inferno: contagiati entrambi lo scorso autunno, durante la seconda ondata di epidemia. Eppure, a questo giro, qualcosa non torna. E così qualche ora dopo l'esito, essendo l'infetto ancora completamente asintomatico, decidono di ripetere il tampone. Il risultato, questa volta, è di segno opposto: negativo. Cosa succede se è il tampone a sbagliare? Se il positivo è, in realtà, un falso positivo e quindi negativo? Cosa succede se la percentuale di questi errori non sono casi isolati ma finiscono per incidere percentualmente sul bollettino quotidiano e quindi sulle scelte del Comitato tecnico scientifico e del governo?

Il cluster fantasmaIl caso emblematico di questo problema è il focolaio fantasma scoppiato a inizio mese al Teatro alla Scala di Milano. Iniziato tutto il 21 febbraio. Una ballerina sta male: i sintomi sono quelli del Covid e un test molecolare lo conferma. Tre giorni dopo tutti i ballerini vengono controllati ma l'esito è negativo. Il 26 un nuovo giro di screening fa emergere un secondo caso e i vertici decidono di sospendere le attività del corpo di ballo. Salta così la registrazione dello spettacolo Omaggio a Nureyev che avrebbe dovuto essere trasmesso in streaming la domenica successiva. In realtà, la ballerina risultata positiva si negativizza nel giro di breve e così la preccupazione rientra. Per poco, però. Perché la settimana successiva sono punto e a capo e i numeri sono quelli di un maxi focolaio. Solo nel corpo di ballo i positivi sono, infatti, trentaquattro.

Tra quelli che finiscono in quarantena c'è chi non nasconde la propria incredulità per l'esito. "Non ce n'è uno che sta male - ci dice - è possibile che siano tutti asintomatici". E poi il dubbio: "Come è possibile che, con tutti i controlli a cui ci sottopongono e con le regole ferree che seguiamo, sia esploso un cluster del genere da un giorno con l'altro?". Le domande rimbalzano nella testa dei ballerini costretti a stare a casa in quarantena. Anche all'ospedale Sacco, che sta seguendo il caso, vogliono vederci chiaro e così predispongono un altro test molecolare per tutti quanti. E questo ribalta l'esito: sui 45 artisti, che erano risultati positivi, ben 44 sono negativi. Niente maxi cluster.

Un errore umano?"Come è possibile un errore così esteso?", si chiede uno dei falsi positivi della Scala che ora può tornare a mettere il naso fuori di casa. "Si è trattato di un errore umano o c'è qualcosa che non va con i tamponi?". La voce che corre nei corridoi è che ci siano stati problemi con i reagenti. Difficile stabilirlo. Ci penserà l'università di Padova a cui è stato inviato l'intero dossier. Ma la domanda è più che lecita. Anche perché quello del teatro milanese non è certo un caso isolato. Anche sul set di House Gucci, il film diretto da Riddley Scott che ha portato Lady Gaga e Adam Driver a girare in Italia, i test hanno rivelato essere negativi alcuni casi che inizialmente erano risultati positivi.

I rischi sul monitoraggioC'è un primo fattore da considerare. Il falso focolaio alla Scala è stato scoperto perché i ballerini sono stati sottoposti a una sfilza di tamponi in serie. Non tutti i cittadini, però, possono godere di simile trattamento. Stando alla circolare del ministero della Salute, il protocollo prevede solo per i test antigenici risultati positivi un ulteriore controllo con test molecolare proprio per evitare il rischio di falsi positivi o falsi negativi. Non è previsto, invece, nel caso di tampone molecolare: su quello si è sempre stati certi del risultato, il ministero lo considera il "gold standard", per cui il test di controllo viene fatto solo dopo alcuni giorni di quarantena (che variano se si è sintomatici o asintomatici) per permettere il rientro in società. Il problema non è tanto o non solo l'effetto che questi "errori" procurano ai singoli malcapitati. Restare inutilmente in casa è un dramma tutto sommato superabile.

Diverso il discorso se il buco lo si osserva su larga scala. L'analisi del rischio su cui si basano le scelte del governo su zone bianche, rosse e gialle, infatti, poggia le sue fondamenta proprio sui tamponi risultati positivi. Da qualche tempo, per volere del ministero della Salute, nel calderone entrano sia gli antigenici rapidi che i molecolari. Sui primi non pochi (tra cui Crisanti) ritengono abbiano un margine di errore troppo alto. Ma fino ad ora nessuno aveva mai messo in dubbio la precisione dei tamponi classici. Il fatto è che se un caso come quello della Scala si ripetesse in altre situazioni, a scricchiolare potrebbe essere tutto l'impianto sull'analisi del rischio. Gli indicatori sulla trasmissione del contagio, su cui si basa il monitoraggio della cabina di regia, riguardano tra le altre cose: l'aumento dei casi rispetto alla settimana precedente; l'Rt maggiore o minore di uno; l'aumento dei focolai. Tutti fattori che dipendono direttamente dalla "qualità" dei dati dei tamponi: se nel calderone finiscono pure i falsi positivi, magari non riscontrati, che cosa succede?

[[foto 1908464]]

Lo stesso dicasi per l'analisi della reslienza territoriale. In questo caso a entrare in gioco, tra le altre cose, c'è anche l'aumento della percentuale di positività al tampone. Un dato che potrebbe essere invalidato dai falsi positivi, visto che si cerca di tenere fuori il "retesting" degli stessi soggetti (quello che, però, alla Scala ha permesso di trovare l'errore). Va detto che l'Iss valuta i numeri dopo alcuni giorni dalla loro raccolta, proprio per evitare errori di questo tipo. Ma il caos sulla zona rossa in Lombardia, dove l'algoritmo dell'Iss si è inceppato sovrastimando l'Rt, insegna che in situazioni epidemiologiche di questa portata la perfezione è una chimera. C'è pure un'altra questione da tenere a mente. Il prossimo Dpcm potrebbe prevedere che in caso di un'incidenza superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, i territori colpiti verranno fatto passare in automatico in zona rossa. Essere allora sicuri al 100% che i tamponi molecolari non facciano scherzi è fondamentale. Anche per la salute dell'economia.

Tag: Covid-19 Teatro alla Scala Speciale: Coronavirus focusMarch 2, 2021

Migranti, soldi alla Mare Jonio: spunta bonifico per il trasbordo

Casarini si difende: "Non hanno trovato soldi". Ma dalle carte dell'inchiesta emerge la prova del pagamento. Così hanno "accolto" i 27 clandestini a bordo

Giusto questa mattina, in una intervista al Corriere della Sera, Luca Casarini si è scagliato contro le accuse mosse ieri dalla procura di Ragusa. "Tutti a cercare le prove di una macchinazione, di un teorema applicato al soccorso in mare", ha detto con spavalderia. "Se avessero trovato i quattrini ci avrebbero arrestati tutti - ha poi aggiunto - non c’è niente. Non hanno niente nelle mani e rivoltano tutto per cercare una cosa che non esiste". Peccato che qualche ora dopo ecco spuntare dalle carte delle indagini avviate dai magistrati iblei su quanto accaduto nel Mar Mediterraneo lo scorso 11 settembre un bonifico per il pagamento del trasbordo dei 27 clandestini che 37 giorni prima erano stati recuperati in acque territoriali maltesi da un cargo danese. Sarebbe questa, dunque, la prova che ha spinto i pm a ipotizzare l'esistenza di un "accordo economico" che ha portato "un'ingente somma" di denaro nelle casse della Idra Social Shipping, la società proprietaria ed armatrice della nave di soccorso Mare Jonio.

"La ong non risulta indagata - ci ha tenuto a precisare ieri il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna - e non risulta coinvolta allo stato attuale". A finire nei guai con le accuse di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" e di "violazione alle norme del Codice della navigazione" sono, oltre all'ex disobbediente Casarini, il capo missione del salvataggio Beppe Caccia (ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari) il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone che si trovava al timone durante le operazioni. I fatti riguardano lo sbarco di 27 clandestini avvenuto il 12 settembre scorso al porto di Pozzallo. Ventiquattro ore prima gli immigrati erano stati trasbordati sulla Mare Jonio dalla Maersk Etienne, una motonave danese che li aveva soccorsi in mare in acque maltesi 37 giorni prima. Mentre erano ancora in attesa che gli venisse indicato un "porto sicuro" dove portare gli stranieri, dopo aver fatto un sopralluogo sul cargo l'imbarcazione della Mediterranea Saving Humans si era fatta carico dei loro destini facendo rotta verso la Sicilia e, approfittando del solito buonismo dei giallorossi che avevano accordato loro il "pos" (il porto sicuro), li aveva scaricati sull'Italia. Secondo i pm di Ragusa, però, i quattro indagati non sarebbero stati mossi solo dall'ideologia. Il trasbordo dei 27 sarebbe avvenuto "solo dopo la conclusione di un accordo di natura commerciale tra le società armatrici delle due navi".

[[nodo 1927478]]

In virtù di questo "accordo di natura commerciale" la società armatrice della Mare Jonio, la Idra Social Shipping, avrebbe infatti percepito "un'ingente somma quale corrispettivo per il servizio reso". Si tratterebbe, come documentato da Valentina Raffa sul Giornale, di "125mila euro, che divisi per 27 persone prese a bordo fanno circa 4.600 euro a migrante". Una somma non indifferente che i vertici dell'ong Mediterranea saving humans hanno subito provato a sentire facendo quadrato attorno agli armatori di Mare Jonio. "Le accuse sono pesanti ma in realtà puntano a colpire la pratica del soccorso civile in mare", hanno scritto in un comunicato stampa in cui colpavano i pm di aver messo in piedi un'accusa che, "nonostante migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, si fonda solo su congetture che si scioglieranno presto come neve al sole". Peccato che, stando a quanto riportato dall'agenzia Agi, le indagini avviate dalla procura di Ragusa avrebbero portato alla luce il bonifico che proverebbe il pagamento del trasbordo dei 27 clandestini dal cargo Maersk Etienne. Subito dopo l'attracco, mentre stavano sfogliando il diario di bordo della Mare jonio durante i controlli di routine, gli investigatori si erano insospettiti per alcuni contatti ricorrenti che il rimorchiatore italiano aveva avuto col cargo danese nei giorni precedenti al trasbordo degli immigrati. Ieri sono poi scattate le perquisizioni e i sequestri per gli indagati. Le perquisizioni hanno riguardato la sede legale della società armatrice e le abitazioni dei quattro, oltre al rimorchiatore che non è stato sequestrato.

In una nota pubblicata oggi pomeriggio Caccia e Metz hanno spiegato che la Maersk Etienne avrebbe pagato le "spese aggiuntive" dell'operazione per i "servizi svolti in mare". "Abbiamo incontrato per la prima volta i manager della Maersk Tankers un mese dopo la conclusione dell'operazione di soccorso", hanno spiegato assicurando che i danesi avrebbero decso di versare i soldi nelle casse della Idra Social Shipping per "aiutare le nostre attività umanitarie, politicamente e materialmente". Una ricostruzione che, però, si scontra con quanto ricostruito dai magistrati iblei. Tanto che Matteo Salvini ha chiesto loro di andare "fino in fondo" per far luce sull'accaduto, mentre Giorgia Meloni ha preteso "risposte urgenti" dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. L'inchiesta getta, infatti, ulteriori ombre su un'emergenza che ingrossa le file di disperati accalcati nei centri di accoglienza sparsi in tutto il Paese. e ingrassa chi si arricchisce con il business dell'accoglienza.

Tag: immigrazione Mare Jonio mediterranea saving humans Persone: Luca CasariniMarch 1, 2021

"Se qui si scatena l'inferno...". Così scattò l'allarme in corsia

Maschere d'ossigeno, C-Pap, intubazione: quando poi il polmone si trascina dietro gli altri organi, non c’è più niente da fare. Così i malati di Covid muoiono nelle terapie intensive

Per gentile concessione della casa editrice Historica pubblichiamo un ampio stralcio del capitolo Codogno, l'incidente della storia tratto da Il libro nero del coronavirus - Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia, scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. L'opera, pubblicata l'anno scorso, è un viaggio a ritroso che svela al lettore tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19 durante la "fase 1".

«Bergamo ha avuto il grandissimo problema di Alzano Lombardo, che è stata una bomba atomica. Poi, c’era Cremona. Noi sapevamo 13. Il focolaio al bocciodromo di Orzinuovi è stato denunciato anche dall’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ma è stato smentito categoricamente dal consigliere di maggioranza Tiziana Brizzolari che è anche la figlia del presidente della bocciofila che sarebbe arrivato a Brescia perché eravamo accerchiati». Il caos per Francesca Serughetti, anestesista degli Spedali Civili, inizia il 24 febbraio. È in sala operatoria con un politraumatizzato che ha la febbre. In quelle ore sono già scattate tutte le indicazioni di prevenzione. Il paziente va intubato, la mascherina Ffp3 sarebbe obbligatoria. Ma non ce n’è nemmeno una. «Non eravamo ancora preparati...», ammette. Il politrauma arriva, infatti, nel blocco operatorio seguendo un percorso normale, ma rimane bloccato lì per almeno un paio d’ore. Di mascherine ne servono ben due: una per l’anestesista e una per l’infermiera che la deve assistere. Lo stallo fa sì che ci sia il rischio di farlo incrociare con un altro paziente che deve essere operato nella seconda sala. «In quelle ore – ci spiega – non sapevamo ancora come gestire quella promiscuità. Quando, poi, sono tornata a casa ricordo di essermi chiesta: ‘Se qui si scatena l’inferno, cosa facciamo?’».

L’inferno, nel giro di pochi giorni, si scatena con una potenza inaudita. Ma i medici, gli infermieri e il personale sanitario degli Spedali Civili di Brescia fanno un vero miracolo. E lo fanno nel giro di una sola settimana. La terapia intensiva viene interamente dedicata ai pazienti infetti. Nasce così la «Covid 1». I letti sono solo dodici e si riempiono all’istante. Gli studi dei medici vengono quindi smantellati e inglobati nel reparto. I letti salgono a venti, ma quelli liberi durano davvero poco. Così anche la cardiochirurgia viene riorganizzata e trasformata nella «Covid 2» che, a sua volta, si satura nel giro di poco tempo. Al picco dell’epidemia i reparti Covid saranno ben tre. La corsa, però, non è solo a recuperare nuovi posti letto. Servono anche i respiratori, la presa per l’ossigeno e quella per lo scarico del gas. È una corsa contro il tempo per salvare più vite possibile. Alcuni macchinari sono nuovi e non tutti hanno dimestichezza. «In una stanza in cui di solito mettevamo quattro letti, ce ne facevamo stare otto – spiega Serughetti – e il personale doveva saltare da un paziente all’altro, con un rischio di sbagliare altissimo dal momento che se ne vedevano tanti e tutti erano l’uno la fotocopia dell’altro». Le differenze tra un caso e un altro sono minime e, sin dall’inizio, appare chiaro che molto dipende dalla ventilazione del paziente e dalla pressione data alle vie aeree. «Il rischio di sbagliare era enorme – continua – il tempo di visitare l’ultimo paziente e il primo che avevi visto al mattino era già sconquassato».

[[foto 1927436]]

La pressione sugli Spedali Civili è altissima. Non solo da Brescia e provincia. A Bergamo non c’è più posto e pure a Cremona il sistema non regge più. Non c’è il tempo per spostare i pazienti a Milano o, ancora più difficile, trasferirli extra regione. Quando arrivano c’è giusto il tempo per decidere se vanno intubati o meno e come aggredire il virus per provare a sconfiggerlo. Sin dall’inizio appare chiaro che la ventilazione non invasiva non è la strategia giusta. «Il problema – ammette Serughetti – è stato che per la ventilazione precoce non avevamo i posti e non avevamo i ventilatori». Le maschere d’ossigeno e i caschi C–Pap servono solo a guadagnare tempo. Tempo in cui i medici riescono a reperire nuovi posti. «Sapevamo che la dovevamo usare a lungo – continua – ma era l’unico modo per dare ossigeno a chi non ne aveva». Col passare delle settimane i medici si accorgono che pressioni troppo elevate rischiano di danneggiare i polmoni e, quindi, viene tutto ricalibrato alla luce di questa nuova scoperta. Anche perché non c’è alcun farmaco che può aiutare i pazienti. Dal Tocilizumab all’idrossiclorichina, le risposte sono troppo differenti per riuscire a stabilire una cura. «La verità è che i pazienti sopra una certa soglia di età non ce la facevano, perché avevano polmoni più rigidi – spiega ancora – potevi dargli qualsiasi medicinale, ma non ce la facevano... di settantenni, ne ho visti uscire davvero pochi dalla terapia intensiva». Tutt’altro discorso per i giovani: quasi tutti riescono a cavarsela. La differenza non è solo l’età, ma la stoffa del polmone. Alla fine, però, i casi più gravi muoiono perché vanno in insufficienza multiorgano. «Finché sono in terapia intensiva, cerchi di inseguirli su tutto – ci racconta Serughetti – li insegui sulla parte polmonare finché non ha più spazio per aumentargli l’ossigenazione. Quando poi il polmone si trascina dietro gli altri organi, non c’è più niente che possiamo fare per salvarli».

[[foto 1927437]]

Quando i casi più gravi arrivano in ospedale, o sono già intubati e, quindi, non sono coscienti, oppure il medico deve spiegare loro che li addormenteranno per qualche giorno, in modo da far «riposare» i loro polmoni, per poi risvegliarli non appena staranno meglio. In quel momento puoi leggere nei loro occhi il terrore. Buona parte dei pazienti che si trovano nella «Covid 1» degli Spedali Civili di Brescia è in coma farmacologico. Non sente e non capisce nulla di quello che gli sta succedendo. Solo quando la loro situazione migliora i medici li fanno «riemergere»: li estubano e cercano di stimolarli per capire se riescono a interagire con il mondo esterno. Poco alla volta anche il paziente reagisce. «Immagina di essere sveglio e lucido, con una tracheo, cioè un buchino nella trachea, e non poter parlare...», continua Serughetti. Chi non ha voce, tenta di scrivere. Ma molti non hanno nemmeno la forza per prendere in mano una penna e mettere in fila qualche lettera che componga frasi di senso compiuto.

[[foto 1927438]]

Niente può descrivere a fondo quello che i medici e gli infermieri devono vivere in prima persona. Non bastano le parole, non bastano gli aggettivi. Persino le immagini, che qualche talk show è riuscito a trasmettere, non rendono la drammaticità vissuta nelle terapie intensive. E, mentre alcuni giornalisti impugnano la penna per getta- re fango su un sistema sanitario (quello lombardo) che, nonostante l’eccezionalità dell’evento, regge e reagisce, gli eroi in camice bianco danno il meglio di sé, vincendo la paura e mettendo da parte il timo- re di sbagliare. Solo quando tornano a casa, possono lasciarsi andare e fare i conti con i propri fantasmi. In ospedale non è ammesso. Devono tener duro per cercare di fare il miracolo e salvare più vite possibile. Anche Serughetti, nel rivivere quei momenti, rivede tutta la squadra combattere senza mai risparmiarsi. «Ho colleghi, prossimi alla pensione, che avrebbero potuto ammalarsi e morire – ci spiega – nessuno di loro ha mai saltato un giorno di lavoro. Io avrei ben capito se un sessantaquattrenne, impaurito dal fatto di prendersi il Covid, magari faceva un passo indietro... non è successo. Anzi, sono stati i primi a mettersi in prima fila». È proprio questo a dare forza all’intera squadra e a sostenere emotivamente il singolo. Certo, poi c’è un momento in cui si deve fare i conti con tutto questo male. E quel momento varia da medico a medico. «Io sono stata lontana dai miei figli per trenta giorni – racconta ancora Serughetti – quando giocavo con loro in giardino, tenendo su la mascherina, sorridevo sempre perché non volevo che capissero la gravità della situazione. La sera, nella casetta che mi hanno prestato, sola, senza marito per- ché ricoverato e i due bambini lontani, vacillavo... il giorno dopo, però, tornavo sempre a lavorare e dare il mio piccolo contributo. Probabilmente – conclude – lo pagheremo di più: quando calerà la tensione, magari salterà fuori qualcosa che per ora è sopito nell’inconscio».

[[fotonocrop 1927440]]

Tag: terapia intensiva Speciale: Coronavirus focus Luoghi: CremonaMigranti, bomba su Mare Jonio: "Pagata per prenderli a bordo"

Il trasbordo dei migranti sulla Mare Jonio avvenuto dopo un accordo economico. L'accusa dei pm: "Ha percepito un'ingente somma"

A lanciare la bomba, questa mattina, è stata la procura di Ragusa che ha portato alla luce l'"accordo economico" che avrebbe portato nella casse della Mare Jonio "un'ingente somma" di denaro per farsi carico di alcuni clandestini recuperati in mare aperto dopo essere partiti dalle coste del Nord Africa. L'accusa è pesantissima e getta nuove ombre sulle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale e che poi scaricano gli immigrati nei porti del nostri Paese. I suoi effetti avranno sicuramente conseguenze sulle prossime scelte del nuovo governo. Matteo Salvini ha già fatto sapere, infatti, che chiederà "un incontro urgente" al premier Mario Draghi e al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

L'inchiesta sulla Mare JonioNei primi due mesi di quest'anno, stando ai numeri forniti dal Viminale, ci sono stati 4.536 sbarchi di clandestini. Un numero non di poco conto se si pensa che, tra gennaio e fgebbraio del 2020 ne erano arrivati 2.359 e che nel 2019, quando Salvini era a capo del ministero dell'Interno, se ne erano registrati appena 262. Sebbene sino ad oggi il dossier immigrazione non sia stato ancora analizzato dal nuovo esecutivo, che è in carica da poche settimane, ben presto l'emergenza dovrà essere affrontata rischiando di creare nuove divisioni tra i diversi partiti che compongono la maggioranza. L'inchiesta della procura iblea potrebbe anticipare questo scontro che molti speravano di procrastinare il più possibile. La portata delle indagini non può, infatti, essere sottovalutata. Il gruppo interforze, coordinato dai magistrati di Ragusa, ha stretto il cerchio sulla Idra social Shipping, la società proprietaria ed armatrice della nave di soccorso Mare Jonio che fa parte della "scuderia" della ong Mediterranea Saving Humans. Sotto indagine, secondo quanto riporta l'agenzia LaPresse, sono finite quattro persone: l'ex disobbediente Luca Casarini, il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari, il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone, al timone durante le operazioni. "La ong non risulta indagata - ci ha tenuto a precidare il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna - e non risulta coinvolta allo stato attuale".

[[nodo 1873787]]

Come ricostruisce l'agenzia Agi, i fatti contestati a Casarini e compagni riguardano lo sbarco di 27 clandestini avvenuto il 12 settembre scorso al porto di Pozzallo. Ventiquattro ore prima gli immigrati erano stati trasbordati sulla Mare Jonio dalla Maersk Etienne, una motonave che batte bandiera danese e che li aveva soccorsi in mare in acque maltesi 37 giorni prima. Mentre erano ancora in attesa che gli venisse indicato un "porto sicuro" dove portare gli stranieri, ecco entrare in scena l'imbarcazione della Mediterranea Saving Humans. Secondo i pm di Ragusa, il trasbordo sarebbe avvenuto "solo dopo la conclusione di un accordo di natura commerciale tra le società armatrici delle due navi", accordo in virtù del quale la Mare Jonio, "ha percepito un'ingente somma quale corrispettivo per il servizio reso". Ora agli indagati vengono contestati "i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violazione alle norme del Codice della navigazione". Gli addebiti sono subito stati respinti da Mediterranea saving humans che in un comunicato ha difeso a spada tratta gli armatori di Mare Jonio. "Le accuse sono pesanti ma in realtà puntano a colpire la pratica del soccorso civile in mare", ha scritto l'ong incolpando i pm di aver messo in piedi un'accusa che, "nonostante migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, si fonda solo su congetture che si scioglieranno presto come neve al sole".

[[video 1664334]]

L'ong italiana fondata dai no globalOra il centrodestra vuole vederci chiaro e pretende dalla Lamorgese "risposte urgenti". "È giusto che si vada fino in fondo", ha commentato Salvini anticipando che nelle prossime ore chiederà un faccia a faccia con il ministro dell'Interno. Anche Giorgia Meloni ha assicurato che intende andare in fondo a questa vicenda e battersi "contro il business che ruota attorno al traffico di esseri umani verso la nostra nazione, spesso mascherato dietro un velo di falso umanitarismo". "La modifica dei decreti sicurezza ha reso ancor più indistinto e torbido il confine di liceità dei comportamenti adottati dalle ong", hanno fatto eco i deputati Galeazzo Bignami e Ylenja Lucaselli rimarcando la necessità di avere "regole certe" al fine di "contrastare la finta umanità" usata dai talebani dell'accoglienza per "celare le azioni illecite di squali assetati di soldi che organizzano dei veri e propri 'taxi del mare' a danno di persone disperate".

La Mediterranea Saving Humans, nella cui sede questa mattina sono stati acquisiti diversi documenti, è l’unica organizzazione non governativa italiana. Fondata nell'ottobre del 2018 da da Luca Casarini e altri esponenti dei centri sociali e dell'associazionismo rosso, ha nel tempo trovato i soldi sufficienti per mettere in mare diverse navi (tutte battenti bandiera italiana) con l'obiettivo di soccorrere i clandestini nel Mediterraneo aggirando all'epoca i decreti Sicurezza voluti da Salvini che precludevano l'ingresso nei porti del nostro Paese alle ong straniere. Per realizzare questo progetto made in Italy, come documentato dal Giornale.it, i fondatori sono partiti da un prestito di 465mila euro ottenuto da Banca Etica che per Casarini & Co. ha "supportato anche le attività di crowdfunding" e "svolto attività di tutoraggio per gli aspetti economici dell'intera operazione". La linea di creadito sembrava tanto, ma non lo era. Soltanto nel primo anno hanno riusciti a "bruciare" la bellezza di 1.225.333 euro e 20 centesimi. E al tempo avevano da mantenere solo la Mare Jonio. Nel frattempo la flotta si è allargata. E, grazie alle generose donazioni, sono riusciti a mettere in mare anche il veliero "Alex".

Tag: immigrazione Mare JonioFebruary 24, 2021

Virus, quella strage tenuta nascosta per colpire solo la Lombardia

Perché i media hanno preso di mira la Lombardia? Il racconto a senso unico dell'epidemia: ecco cosa hanno nascosto

Per gentile concessione della casa editrice Historica pubblichiamo un ampio stralcio del capitolo Codogno, l'incidente della storia tratto da Il libro nero del coronavirus - Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia, scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. L'opera, pubblicata l'anno scorso, è un viaggio a ritroso che svela al lettore tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19.

In città si vocifera che, per meritare la giusta attenzione, a Piacenza sia mancata un’immagine come quella dei camion dell’esercito che lasciano Bergamo carichi di bare. Non è il desiderio di fare una gara a chi ha sofferto di più, ci mancherebbe. È solo una constatazione. «Quello che ha passato Piacenza in termini di onda d’urto, non so se altre realtà lo hanno vissuto», sussurrano i medici. «Ma di noi si è parlato troppo poco». Forse ci siamo fissati a tal punto su Alzano Lombardo, Nembro e i paesi della Val Seriana che ci siamo dimenticati qualcosa. O qualcuno.

«L’impressione che ho avuto è che per molto tempo Piacenza non venisse neppure menzionata. Nemmeno l’opinione pubblica aveva la percezione di quello che stava succedendo da noi». Patrizia Barbieri, sindaco della città emiliana, il contagio l’ha vissuto sulla sua pelle. Anche un mese dopo aver superato la malattia, la voce è provata da un’esperienza che lei stessa definisce «tutto tranne che una passeggiata». Si è contagiata il 4 marzo, una data che ritorna più volte nel suo racconto come se fosse uno spartiacque. Ci sono un «prima» e un «dopo» il Covid-19. «Un giorno ci siamo svegliati con la notizia che a Codogno era stato trovato il primo caso positivo e in poche ore siamo precipitati a combattere un nemico a mani nude. Molti ritenevano che il virus fosse poco più di una semplice influenza e che bisognava stare calmi, ma noi abbiamo capito subito che non si poteva affatto stare tranquilli».

In fondo non potevano certo essere 16 miseri chilometri ad impedire ad un virus altamente contagioso di superare i confini provinciali e infettare ora questo, ora quel Comune. A dividere Piacenza da Codogno ci sono il Po e una ventina minuti di auto. «Superi il ponte e sei in città», ripetono i residenti. Troppo poco per un virus arrivato da un remoto mercato di Wuhan e in grado di diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Per uno scherzo del destino, Sar–Cov–2 potrebbe essersi diffuso a Piacenza proprio per colpa del mercato cittadino. Qui il sabato si riversa tutta la bassa lodigiana. Le vie sono strette, le bancarelle si affiancano. La calca è inevitabile. La settimana precedente all’esplosione del primo focolaio italiano, centinaia di famiglie da Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini camminano spalla a spalla con i piacentini. Fanno compere. Probabilmente si contagiano a vicenda. (...) «Le due realtà vivono in maniera molto stretta, perché per socialità e motivi di lavoro siamo due comunità che si frequentano tantissimo», ci racconta Barbieri. Gli studenti lodigiani vanno a scuola nei licei piacentini. I malati preferiscono l’ospedale emiliano a quello di Lodi. È un fatto storico, di abitudini. Eppure per almeno un giorno, dal 21 al 22 febbraio, in attesa delle decisioni delle autorità, dai Comuni del focolaio ci si muove senza impedimenti. Quando quella stessa sera il governo annuncia finalmente la volontà di trasformare i dieci paesini lodigiani in «zona rossa» è ormai troppo tardi. Piacenza è già infetta. Quel fine settimana si sarebbe dovuta giocare Piacenza–Sambenedettese, valida per il campionato di serie C, e la Bekery Basket avrebbe dovuto sfidare Jesi. L’annullamento delle partite avrà forse salvato decine di vite. Ma non ha potuto evitare l’ecatombe.

[[fotonocrop 1853104]]

Il paradosso infatti è che qui, nonostante la poca attenzione mediatica concentrata sulla Lombardia, si è ripetuto l’identico copione di Alzano Lombardo e della Val Seriana, diventate, secondo la percezione comune, le zone più colpite dall’epidemia. Il 22 febbraio, lo stesso giorno in cui i medici dell’ospedale «Pesenti Fenaroli» scoprono che sta per arrivare loro addosso uno tsunami, il nosocomio di Piacenza riscontra il primo caso positivo. È una signora di 82 anni di Codogno. Quando arriva l’esito del test, l’onda si è ormai abbattuta sulla città. Il giorno dopo, una domenica, i casi saranno già nove tra cui due medici e un’infermiera. Nelle stesse ore, nella Bergamasca, gli infetti sono ancora soltanto quattro. «In 24 ore il nostro stato d’animo è cambiato drammaticamente – ricorda il primario Luigi Cavanna – Tutti avevamo la percezione che stesse succedendo qualcosa di importante. Giorno dopo giorno al Pronto Soccorso arrivavano pazienti con una grave insufficienza respiratoria, che dovevano essere attaccati all’ossigeno, ventilati oppure trasferiti in rianimazione. Erano sempre più numerosi, decine, anche 70 o 80 casi di broncopolmonite al giorno. L’ospedale era saturo di malati e dovevamo trovare un posto dove metterli».

[[fotonocrop 1853106]]

Come ad Alzano Lombardo, nemmeno l’ospedale di Piacenza verrà mai chiuso. Come giusto che sia. Il racconto lo fa un’infermiera, che chiede di rimanere anonima: «Fino a lunedì 24 febbraio non era stato realizzato alcun triage sicché al Pronto soccorso affluivano indistintamente persone che denunciavano febbre e tosse sia altri con differenti tipi di disturbi». I pm avviano quasi subito accertamenti per far luce sull’epidemia, in particolare sulla carenza di dispositivi di protezione individuale per i sanitari. È la prima procura a muoversi, ma non fa scalpore come in Lombardia. «Fatalmente in molti casi si sono verificati contagi sia tra il personale medico ed infermieristico, sia tra coloro che erano stati al pronto soccorso – continua l’infermiera – Molti di questi ultimi, dimessi magari poche ore dopo, se ne sono andati a casa e qui hanno finito per contagiare oltre a se stessi anche i familiari. E da lì che è iniziata la catena di Sant’Antonio. Per di più alcuni malati venivano inviati nella fase iniziale dal pronto soccorso al reparto di medicina interna e solo successivamente, a risultato del tampone noto, si scopriva che erano affetti da coronavirus». Basti pensare che il 26 febbraio le cronache registreranno già sette positivi tra medici, infermieri e operatori sanitari. Ed è solo la punta dell’iceberg.

[[fotonocrop 1853109]]

Ci vorranno due mesi prima che l’Italia si accorga del «caso piacentino». Succede quando media e scienziati iniziano ad osservare la curva dei contagi valutando non solo i numeri assoluti, ma anche l’incidenza che il virus ha sulla popolazione residente. A fine aprile il Piacentino conta oltre 3500 positivi e più di 800 decessi certificati Covid-19. Sembrano numeri distanti da Bergamo, che nelle stesse ore piange quasi 3mila morti e 11mila infetti. Ma se si osserva l’entità dell’epidemia in rapporto al numero di abitanti, allora il quadro cambia. Qui abitano solo 287mila persone, nella Bergamasca oltre 1,1 milioni. In tutte le statistiche Piacenza supera i territori di Alzano e Nembro per morti e contagi. Fuori dai freddi numeri significa che i piacentini hanno più probabilità di infettarsi, ammalarsi. Morire.

[[fotonocrop 1853108]]

A fine marzo i sindaci della provincia sfogliano i registri dell’anagrafe per scoprire che, se nel primo trimestre del 2019 erano spirate 1126 persone, quest’anno i cimiteri hanno accolto 2187 corpi. Il doppio. Solo a marzo se ne sono andati in 1428, di cui almeno 502 senza una spiegazione. Nessuno li ha mai sottoposti a tampone. «Un giorno – ci racconta Cavanna – mi ricordo di essere entrato in Pronto soccorso per visitare un mio amico che poi non ce l’ha fatta, un amico giovane, di 55 anni. Parlavo con i miei colleghi e il sibilo dell’ossigeno ci entrava nell’orecchio. Sembrava quasi di vedere una cortina di fumo. Era tutto molto difficile. Ho perso degli amici, amici che non avrei mai pensato potessero morire. Amici che magari vedi al mattino, parli con loro e poi al pomeriggio iniziano a non respirare più». Il primario è abituato alla morte, alla sofferenza che modella i volti dei malati oncologici. Eppure vedere cadere i pazienti uno dietro l’altro, uccisi come birilli dal virus, gli lascia un segno indelebile. «Ho avuto l’impressione che ci trovassimo di fronte a qualcosa mai visto prima. Faceva paura. Le ambulanze arrivavano in fila a portare altri malati, io mi guardavo intorno, incrociavo gli oc- chi dei colleghi: avevamo la percezione di non farcela, talmente tanti erano i ricoverati in quei lettini di fortuna. Un giorno era così, l’altro pure e quello dopo di nuovo. Piacenza ha subito un’onda d’urto che solo chi l’ha vissuta può capirla».

[[fotonocrop 1853105]]

Solo a fine aprile uno studio dell’Università Vita–Salute del San Raffaele di Milano dà forma alle lacrime versate dai cittadini e riconsegna un po’ di attenzione alla città dimenticata. Analizzando i dati della Protezione civile su Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Val D’Aosta, gli analisti scoprono che in cima alla funerea classifica del tasso di mortalità cumulativa c’è proprio Piacenza con 258,5 vittime ogni 100mila abitanti. Seguono Bergamo con 255,9, Lodi con 247,8 e Cremona con 247,4 morti ogni 100mila residenti. A seguire Brescia (170,9), Pavia (150,9), Parma (132,6), Mantova (114,1), Alessandria (108,0), Lecco (105) e Sondrio (100,8). Se nella Bergamasca il rapporto contagio/popolazione è dello 0,98%, nel Piacentino si atte- sta all’1,25%. Per gli amanti delle statistiche, significa che la Val Seriana ha sepolto un cittadino ogni 382 residenti, Piacenza uno ogni 353. Ma sono nomi, non numeri. Tra le vittime ci sono Giovanni Malchiodi, sindaco di Ferriere; Nelio Pavesi, consigliere comunale leghista; don Paolo Camminati, 53 anni, uno dei tanti parroci diocesani richiamati dal Padre. È un lungo corteo di funerali mai celebrati. Nei primi venti giorni di marzo, il forno crematorio di Piacenza vede sfilare carri funebri ad ogni ora. All’interno non c’è spazio per le salme e la Croce rossa militare è costretta a montare celle frigorifere da campo poco fuori l’ingresso. Sul posto arriva anche il nucleo di recupero dei corpi senza vita, che normalmente si attiva per catastrofi e terremoti. Se non vi basta, sappiate che nel pieno dell’emergenza anche sui giornali locali piacentini ogni giorno si sfogliavano sette pagine di necrologi fitti. Proprio come a Bergamo.

[[fotonocrop 1853102]]

Tag: Covid-19 Speciale: Coronavirus focus Persone: Stefano Bonaccini Roberto Speranza Luoghi: PiacenzaFebruary 22, 2021

La rivolta contro Oms e governo. Così Zaia svegliò l'Italia sul Covid

Un anno fa il primo decesso a Vo'. Il governatore e i suoi scienziati rompono i protocolli: gli sms da cui è nato tutto

Per gentile concessione della casa editrice Historica pubblichiamo un ampio stralcio del capitolo Codogno, l'incidente della storia tratto da Il libro nero del coronavirus - Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia, scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. L'opera, pubblicata l'anno scorso, è un viaggio a ritroso che svela al lettore tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19.

Si dice che la storia, beffarda e imprevedibile, tenda a ripetersi nel corso dei secoli. Era il 1423 quando la Repubblica di Venezia aprì il primo lazzaretto della storia. Si trovava su un’isola nella laguna centrale della città, vicina al Lido e di fronte al bacino di San Marco. Due ettari e mezzo, 8.500 metri quadri edificati, il primo e vero ospitale nel mondo dedicato esclusivamente all’isolamento e alla cura dei malati di peste. Dal nome dell’isola, dedicata a Santa Maria di Nazareth, derivò prima il termine Nazaretum poi trasformato dal senso comune in Lazzaretto, forse a causa della vicina isola dedicata a San Lazzaro. Una parola che entrerà nella storia, simbolo delle tante battaglie contro le pestilenze che città, Stati e continenti si troveranno via via a combattere. Pochi anni dopo, nel 1468, il Senato della Serenissima fece edificare su un’altra isola anche il lazzaretto nuovo, per distinguerlo dal vecchio, con il compito di prevenire i possibili contagi della peste. È proprio qui che venne inventata la «quarantena», cioè quaranta giorni di isolamento, per le navi che da tutti i posti del Mediterraneo portavano le merci all’ombra di San Marco. Il paragone col presente potrà apparire audace, forse addirittura forzato. Ma le coincidenze con le scelte «innovative» fatte dal Veneto nella battaglia al coronavirus sono più di una.

[[fotonocrop 1903531]]

Innanzitutto dalle parti di Padova non esitano neppure un secondo a «mettere in quarantena» Vo’, riducendo contagi, infetti e decessi. Poi la Regione avvia una vera e propria sfida al mondo scientifico, all’Oms e ai consulenti del governo sulla realizzazione dei tamponi. Mentre a Roma e a Ginevra si predica il Vangelo secondo l’Oms di fare test per il coronavirus solo ai sintomatici con una storia epidemiologica a rischio, Zaia decide di disobbedire. I virologi dicono che i tamponi a tappeto sono «inutili» se non «dannosi»? Il Veneto li implementa. In tutto il mondo governa lo scetticismo sulla possibilità che il virus cinese arrivi in Occidente? Le aziende sanitarie regionali si attrezzano acquistando reagenti per il test a prezzi stracciati, prima che la corsa al tampone li trasformi in beni di prima necessità e ne faccia lievitare il costo. In Italia criticano la strategia di sottoporre tutti agli esami diagnostici? Il governatore risponde «me ne frego» e va per la sua strada. Ne nascono critiche, scomuniche scientifiche, baruffe politiche. Poi il morbo dilaga, l’Italia finisce in lockdown, gli esperti cambiano parere e al «Modello Veneto» viene pian piano riconosciuta una certa validità. Numeri alla mano, pare proprio che abbia portato risultati.

Quando sull’Italia si abbatte prima il ciclone Codogno e poi quello di Vo’, il governatore Zaia prende subito una decisione controcorrente: «Decisi, di fare i famosi tamponi a tutti i tremila abitanti di Vo’. Tutti dicevano che non bisognava farli, ho avuto un sacco di attacchi nei giorni successivi, però pensai subito che siamo davanti a un virus che non conosciamo, abbiamo i primi due cittadini contagiati...». Nell’immediato vengono realizzati 2.812 test e i risultati sono inaspettati: 73 positivi, il 2,6% della popolazione, ma non tutti conclamati. «Con i tamponi – spiega Zaia – abbiamo trovato alcuni positivi al coronavirus asintomatici, molti dei quali non conoscevano neanche i famosi primi due contagiati, ammesso e non concesso che fossero i primi due». Tradotto: tra gli infetti, 30 persone, il 41.1%, non presentano alcun sintomo. La squadra di Crisanti si mette allora al lavoro per ricostruire legami personali, parentele, contatti, nella speranza di poter contenere la diffusione. «È stata una scoperta straordinaria, perché se noi avessimo lasciato quelle persone a piede libero e non in isolamento fiduciario avremmo avuto degli untori inconsapevoli». La scoperta veneta inficia le convinzioni fino a quel momento radicate nel mondo scientifico, soprattutto italiano (ma anche della sanità veneta). Nei primi giorni tutti sono concentrati a indagare lo stato di salute di chi presenta tosse, febbre o congiuntivite. Nessuno invece si preoccupa degli asintomatici, ovvero la massa di persone positive al virus, potenzialmente contagiose, ma abbastanza fortunate da non sviluppare i sintomi dell’infezione. Nessuno pensa di fare una mappatura di massa, per capire se ci siano a «piede libero» individui senza sintomi, ma comunque infetti e potenzialmente contagiosi.

[[fotonocrop 1873720]]

Qualche giorno dopo, il cellulare di Zaia inizia a squillare e dall’altra parte della cornetta sente per la prima volta la voce di Crisanti. «Non me l’ha presentato nessuno, mi sono fatto dare il suo numero e l’ho cercato io – ha raccontato il virologo – Fu una lunga telefonata. La fortuna non esiste: chiamiamo così l’incrocio delle persone giuste, al momento giusto, nelle condizioni giuste». Crisanti chiede al governatore di ripetere l’esperimento dei Covid–test su Vo’ alla fine della quarantena, convinto che servano dati più precisi per poter decidere quali politiche intraprendere. Zaia si convince rapidamente e mette a disposizione del virologo 150mila euro per ripetere l’esperimento. La decisione permetterà di creare un caso unico al mondo: Vo’ è infatti il solo cluster chiuso con casi di infezione che sia stato sottoposto a tamponi di massa per due volte consecutive, a 14 giorni di distanza. I risultati diranno che la decisione di controllare tutti e isolare gli infetti ha funzionato: vengono trovati 29 positivi, di cui solo 8 «nuovi» casi e il 44.8% ancora asintomatici. Ma intanto la maggior parte dei contagiati si è negativizzata. «Noi a differenza di Codogno abbiamo potuto fare i tamponi a tutti», ci spiega il sindaco Martini. «Così scovando gli asintomatici e mettendoli in isolamento fiduciario siamo riusciti ad abbassare l’indice di contagio». Crisanti lo annuncia «in via confidenziale» al governatore via sms, spiegando che in una prima fotografia «il tasso di reinfezione» è sceso «all’1 per mille dal 3 per cento iniziale». «La sorveglianza attiva funziona», afferma il virologo annunciando entro un paio di giorni i dati completi. «Ma è un successo senza precedenti, un modello che può essere esportato a tutti i focolai senza necessariamente chiudere tutto». Zaia è raggiante e risponde con la sola emoticon con la freccia in alto e la scritta «TOP».

[[fotonocrop 1923843]]

Visti i risultati di Vo’, a metà marzo il Veneto decide allora di adottare la stessa, identica strategia per tutta la regione: tamponi, tamponi, tamponi. «Al fine di interrompere la circolazione del virus Sars-CoV-2 nella popolazione generale – si legge nella direttiva regionale – si intende avviare un piano che attraverso l’individuazione di soggetti ‘positivi’ paucisintomatici ed asintomatici consenta l’allargamento dell’isolamento domiciliare fiduciario attorno al caso ‘positivo’». Gli obiettivi sono ambiziosi: individuare tutti i casi sospetti, probabili e confermati; effettuare un’approfondita indagine epidemiologica per individuare tutti i possibili contatti, anche quelli definiti «non stretti» o a basso rischio; disporre poi le misure di quarantena e isolamento domiciliare fiduciario; individuare positivi in «categorie di lavoratori dei servizi essenziali», come gli addetti alle casse dei centri commerciali, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine; e, soprattutto, realizzare uno screening completo di tutti i dipendenti del Sistema Sanitario Regionale, farmacisti e operatori delle strutture per non autosufficienti. «Non abbiamo fatto entrare nessun paziente in nessun reparto, anche se aveva l’appendicite, l’ictus, finché non era stato testato per il coronavirus, perché non volevamo che infettasse gli altri pazienti e i medici nel reparto», racconta a Le Iene Crisanti. Il risultato è che, tra le zone d’Italia con più casi, il Veneto risulterà essere quella con il più basso tasso di operatori sanitari infettati. Per riuscire a tenere il ritmo, la Regione investe 350mila euro e acquista dagli Stati Uniti una macchina in grado di realizzare ogni giorno 9mila tamponi. Il risultato è che al 3 maggio l’Emilia Romagna, che ha un numero simile di abitanti, realizzava in media settimanale 113 tamponi al giorno ogni 100mila abitanti, contro i 180 del Veneto. In termini assoluti, vuol dire che in circa due mesi Bologna ha effettuato 197mila tamponi. Venezia oltre 378mila.

[[fotonocrop 1861513]]

Oggi la scelta del governatore può apparire logica e forse addirittura scontata. Eppure nelle ore calde dell’epidemia appariva come una vera e propria ribellione. Basta tornare indietro nel tempo e rileggere le dichiarazioni di governo, esperti e virologi per capire la portata dello strappo veneto. All’inizio dell’epidemia le autorità sanitarie sottopongono a tampone tutte le persone con cui i positivi sono stati a contatto e i casi iniziano così a emergere un po’ ovunque. «Le inchieste sul focolaio di Codogno – ci spiega una fonte nella task force lombarda – ci avevano dimostrato la presenza di casi propagati che ormai erano arrivati molto lontani. Una cosa che ormai ci è chiara, ma in quei giorno lo era un po’ meno, è che la velocità con cui noi raccoglievamo le informazioni sulla catena di contagio era insufficiente rispetto a quella del virus». Nel mondo inizia a farsi strada l’immagine di un’Italia «lazzaretto». Alcuni Paesi arrivano addirittura a sbarrare i confini col Belpaese e così la politica si ribella: c’è chi va a fare aperitivi (vedi il segretario del Pd Nicola Zingaretti) e chi propone di far ripartire Milano (leggasi il sindaco Beppe Sala). Per mettere ordine nella confusione, e forse nella speranza di «ridurre» l’impatto dell’epidemia, il governo decide di dettare una linea unica e di sottoporre al tampone solo le persone sintomatiche. Il motto sembra essere: «meno test si fanno, meno se ne scovano». Uno stratagemma che può aiutare a nascondere la polvere sotto il tappeto, ma non impedisce certo al virus di circolare. Il 27 febbraio, il consulente del ministero della Salute e membro dell’Oms, Walter Ricciardi, dichiara che in alcune parti d’Italia «i tamponi sono stati fatti in maniera inappropriata». Due giorni prima il premier Conte in conferenza stampa aveva sposato la stessa linea: «La prova tampone non va fatta diffusamente. Non è che oggi uno avverte di avere la febbre, anche alta, e fa la prova tampone. Assolutamente non sono queste le raccomandazioni della comunità scientifica». In effetti le linee guida dell’Oms, e a cascata quelle dell’Istituto superiore di sanità, non prevedono test di massa. I tamponi, ribadisce Ricciardi, vanno fatti «soltanto ai soggetti sintomatici e con fattori di rischio legati al contatto o alla provenienza geografica». (...)

Numeri alla mano, in effetti, il modello Veneto sembra aver funzionato: nonostante Vo’ sia uno dei due focolai iniziali, nella regione i contagi al 1° maggio erano 18.318 contro i 26.016 dell’Emilia Romagna, nonostante il triplo dei tamponi realizzati. La sua prevalenza (numero di casi ogni 100mila abitanti) nell’ultima settimana di aprile era di 373, contro il 583 dell’Emilia e il 771 della Lombardia. Il merito va dato al sistema sanitario, che vanta un’ottima integrazione tra ospedali e medicina del territorio. Ma forse anche all’intuizione di predisporre i test a tappeto. «Il virus qui è stato isolato – dice orgoglioso il sindaco di Vo’ – Ed è rimasto all’interno del paese. Non si è espanso. Il nostro sistema ha salvato Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Rovigo. Il virus isolato a Vo’ è rimasto a Vo’». Una «operazione chirurgica» tutt’altro che scontata. Il Veneto è stata la prima Regione in Italia a sposare i test a tappeto. Un po’ come per il lazzaretto nella Serenissima.

Tag: Covid-19 Speciale: Coronavirus focus Persone: Luca Zaia Andrea Crisanti Luoghi: Vo'February 20, 2021

"Non ci rendevamo conto a cosa stavamo andando incontro...". Così è iniziato l'incubo Covid

I primi contagi, i centralini intasati, le corse in ospedale e l'incubo dei familiari nelle terapie intensive: un anno fa l'inizio di tutto

Per gentile concessione della casa editrice Historica pubblichiamo un ampio stralcio del capitolo Codogno, l'incidente della storia tratto da Il libro nero del coronavirus - Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia, scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. L'opera, pubblicata l'anno scorso, è un viaggio a ritroso che svela al lettore tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19.

Quando il 27 febbraio Omar riesce a raggiungere l’ospedale di Lodi grazie al certificato della Prefettura, che gli permette di uscire dalla zona rossa di Castiglione d’Adda, non sa che quella sarà l’ultima volta che vedrà il padre. Giovanni inizia ad accusare i primi mal di testa il 16 febbraio. Due giorni dopo, quando arriva anche la febbre, decide di andare a farsi visitare dal medico di base, che gli prescrive l’antibiotico. «Ho fatto l’anti influenzale», fa presente. Ma il dottore gli spiega che altri pazienti si sono presentati in ambulatorio e che, pur avendo fatto il vaccino contro l’influenza, presentano gli stessi sintomi. Dopo due giorni, Omar si sente sempre peggio. Così chiede al medico di base di andare a visitare il padre a casa. Passano le ore, ma non si presenta nessuno. Anche il dottore è malato. Il contagio continua a correre senza che nessuno lo sappia. «Poi venerdì (21 febbraio, nda) scoppia il caso di Mattia – ci racconta il giovane – ci attacchiamo a chiamare la Croce Rossa ma i centralini sono tutti intasati». Anche quando riescono a prendere la linea, c’è un operatore che promette loro che saranno richiamati a breve. Tutto inutile. La situazione si sblocca solo la mattina del 22 febbraio quando arriva un’ambulanza a prendere Giovanni per portarlo in ospedale a Lodi. Ai familiari vietano di seguirlo, lasciandoli nell’incertezza. La stessa incertezza che piomba su di loro l’indomani quando si presentano al nosocomio per portargli il cellulare e un cambio di vestiti. «Senza mascherina e guanti qui non potete entrare», li ferma un addetto che fornisce loro i dispositivi necessari. All’interno regna la confusione. Solo in un secondo momento capiranno che tutti quei pazienti accalcati sono in attesa di fare il tampone o di ricevere l’esito del test. Dopo un paio d’ore, un’infermiera li rimanda a casa. «Non preoccupatevi – spiega – suo padre resta dentro anche oggi. Vi facciamo sapere noi qualcosa…».

[[foto 1907727]]

Per altre quarantotto ore, però, Omar e la madre brancolano nel buio. Il 25 febbraio riescono a mettersi in contatto con il reparto dove è stato ricoverato il padre. Quello che gli comunicano è una vera e propria doccia fredda: Giovanni è stato trasferito nel «reparto blu» dopo esser risultato positivo al tampone del coronavirus. Omar si muove, quindi, per ottenere dal prefetto il permesso per lasciare la «zona rossa», ma solo quando arriva a Lodi un’infermiera gli spiega che l’area, dove vengono curati i malati Covid, non è accessibile. È grazie alla sua insistenza che gli viene concesso di varcare quella soglia che divide i sani dagli infetti: gli fanno indossare la tuta di contenimento e lo portano da Giovanni che è attaccato alla mascherina di ossigeno. Da sabato è allettato e non mangia nulla perché gli antivirali, che gli vengono somministrati per combattere il virus, gli provocano la nausea. Per un quarto d’ora padre e figlio parlano «del più e del meno». «In quel momento – ammette – non ci rendevamo conto, né io né lui, a cosa stavamo andando incontro»

Nella stanza di Giovanni ci sono altri tre pazienti. Alcuni di questi hanno il casco. «Ci vediamo domani», saluta Omar. «Io di qua non mi sposto…», gli risponde il padre. Nel giro di quattro ore, però, la situazione precipita. «Lo abbiamo dovuto sedare perché non passa la notte – gli comunica una dottoressa al telefono – purtroppo è una malattia che ancora non conosciamo». Probabilmente Omar è stato uno dei pochi, se non l’unico, ad essere riuscito ad entrare in un reparto Covid e a vedere il proprio padre prima che questo morisse. A tutti gli altri toccherà una gelida comunicazione. Alcuni medici usano cellulari e tablet per permettere ai pazienti un ultimo saluto ai propri parenti. All’ospedale San Carlo Borromeo di Milano, per esempio, come raccontato al Giornale, la dottoressa Francesca Cortellaro, primario del pronto soccorso, ha un lungo elenco di videochiamate da fare. Le chiama «lista dell’addio». «La sensazione più drammatica è vedere i pazienti morire da soli… ascoltarli mentre ti implorano di salutare i figli e i nipotini». Tutti i contagiati arrivano in ospedale da soli. «Quando stanno per andarsene lo intuiscono – continua la Cortellaro – sono lucidi, non vanno in narcolessia. È come se stessero annegando, ma con tutto il tempo per capirlo». A mano a mano che l’emergenza si farà sempre più dura, il governo si vedrà costretto a vietare persino i funerali. Le salme saranno direttamente portate dalle camere mortuarie ai forni crematori, in attesa di una sepoltura pianta a distanza. Omar seppellirà il padre il 28 mattina, una settimana dopo averlo salire sull’ambulanza per essere ricoverato. «Dall’ospedale lo hanno portato direttamente al cimitero – ci racconta – abbiamo fatto una funzione breve».

[[foto 1908340]]

Dopo la morte del padre, l’Asl contatta Omar e i suoi familiari per cercare di mappare le persone e i luoghi frequentati. Sono ancora i primi giorni e si cerca di provare a contenere il contagio risalendo ai «contatti stretti». Tra questi ci sono gli avventori di un bar frequentato da Giovanni. Almeno tre di loro moriranno nelle settimane successive. Ormai cercare di contenere l’onda è del tutto inutile. Il 3 marzo tocca alla sorella 86enne di Giovanni, Giuseppina, che si spegne al policlinico San Martino di Genova. L’anziana soggiorna all’hotel Bel Sit di Alassio insieme a una comitiva di Castiglione d’Adda. I primi sintomi sono del 25 febbraio. Provenendo da una delle «zone rosse» lombarde, la comitiva viene sottoposta a tampone. Giuseppina risulta positiva e viene ricoverata dapprima al San Paolo di Savona e successivamente al San Martino dove viene immediatamente messa in ventilazione assistita. Ben presto, però, le sue condizioni si aggravano e muore per «insufficienza respiratoria».

Qualche giorno dopo il funerale di Giovanni, anche l’Ats prende contatti con i parenti stretti. Si limita, però, a comunicar loro che saranno «monitorati telefonicamente». Monitoraggio che va avanti per la prima settimana, poi vengono completamente dimenticati. Né a Omar né alla madre né al fratello viene fatto il tampone. Così, dopo i quindici giorni di quarantena imposta, possono tornare a uscire di casa. E sì che il 22 febbraio, proprio in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle «nuove evidenze scientifiche», il ministero della Salute ha deciso di modificare, per l’ennesima volta, la definizione di caso «sospetto». L’obiettivo è evitare l’insorgere di nuovi focolai diagnosticando per tempo gli infetti.

[[foto 1863366]]

«C’è stata una non conoscenza dei sanitari che non sono stati in grado di riconoscere immediatamente i sintomi del virus», ammette in quei giorni il commissario all’emergenza Antonio Borrelli. «Le manifestazioni cliniche dei ricoverati erano quelle dell’influenza – conferma Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano – non si è pensato al coronavirus semplicemente perché in Italia non era mai stato segnalato se non per i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani». Come spiega il virologo, «le diagnosi differenziali vengono esguite quando c’è attenzione su un particolare patogeno». E questo, fino a pochi giorni prima che venga a galla il «paziente 1» a Codogno, non viene fatto. Dove vanno ricercate, dunque, le colpe? In parte nei ritardi del ministero della Salute. Perché, nonostante i campanelli d’allarme che arrivano dalla Cina, nessuno dota il sistema sanitario nazionale di linee adeguate per riconoscere il nemico contro cui si deve combattere? Quella diramata da Roberto Speranza il 22 febbraio è solo la prima di una lunghissima serie di disposizioni con cui medici e infermieri dovranno confrontarsi nelle settimane a venire. E, mentre a Roma sembrano tutti concentrati a «rincorrere» i primi focolai individuati, il virus è ormai diffuso in tutta la Regione: all’ospedale di Crema muore una 68enne, già ricoverata in terapia intensiva con una patologia oncologica, e dalla Bergamasca arrivano informazioni allarmanti (nella Val Seriana si moltiplicano i contagi e all’ospedale Papa Giovanni si conta il primo paziente morto arrivato dal nosocomio di Alzano Lombardo). «La progressione è rapida – ammettono dalla Regione Lombardia – è più veloce di quello che ci aspettavamo». Appare già chiaro che il decreto, annunciato dal governo la notte del 22 febbraio e che appunto si limita a «chiudere» il Lodigiano e Vo’ Euganeo, è insufficiente a limitare il dilagare di un virus che ormai arriva anche a lambire i confini di Milano. «Non ci sono evidenze da farci pensare alla chiusura dei servizi pubblici», ribadisce Sala. E così metro, tram e autobus continuano a portare avanti e indietro centinaia di migliaia di persone ogni giorno che vanno avanti a condurre la propria vita come se niente fosse, come se Covid-19 fosse ancora confinato in un Paese molto lontano.

[[foto 1922325]]

Tag: contagio terapia intensiva Speciale: Coronavirus focusFebruary 19, 2021

L'ora zero dell'incubo Covid

A distanza di un anno la notte in cui il coronavirus si svelò a tutto il Paese. Ecco cosa è successo all'ospedale di Codogno

Per gentile concessione della casa editrice Historica pubblichiamo un ampio stralcio del capitolo Codogno, l'incidente della storia tratto da Il libro nero del coronavirus - Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia, scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. L'opera, pubblicata l'anno scorso, è un viaggio a ritroso che svela al lettore tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19.

«Ventiquattro infermieri e nove medici: non mi dimenticherò mai il momento in cui mi sono reso conto che il personale, nessuno escluso tranne me, era da mettere in quarantena - racconta il direttore del pronto soccorso di Codogno, Stefano Paglia - improvvisamente erano diventati tutti contatti stretti di pazienti a cui avevamo appena scoperto il Covid-19. Non c’era alternativa alla chiusura. In diciotto ore abbiamo trasformato il dipartimento di emergenza di Lodi per reggere l’onda d’urto e lì ho trascorso i 104 giorni più lunghi e difficili della mia vita». L’Italia piomba nell’incubo il 20 febbraio quando, poco dopo la mezzanotte, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, dà notizia del primo contagio: Mattia Maestri, un 38enne della provincia di Lodi, risulta positivo al tampone. «Sono stato ricoverato per una polmonite - spiegherà mesi dopo in una intervista a Sky Tg24 - solo quando mi sono svegliato mi hanno raccontato cosa c’era in giro, cosa stava succedendo… e neppure nel dettaglio. Solo dopo ho capito la gravità di quello che stava succedendo intorno a me».

È da almeno una settimana che Mattia non sta bene. All’inizio pensa alla «solita influenza», ma presto capisce che c’è qualcosa che non va. La febbre, infatti, non passa. Il 18 febbraio, poco prima delle tre di pomeriggio, si presenta al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno e, quando le lastre evidenziano la presenza di una leggera polmonite, decide di tornare a casa. D’altra parte, il suo profilo non autorizza i sanitari a un ricovero coatto e così si limitano a prescrivergli un generico antibiotico. Nel frattempo, però, le persone con cui il giovane ricercatore dell’Unilever di Casalpusterlengo entra in contatto da quando ha contratto il coronavirus, continuano ad aumentare. Molte di queste sono proprio i medici e i pazienti dello stesso nosocomio.

[...]

Alle tre di notte del 19 febbraio Mattia torna a farsi vedere in pronto soccorso: la polmonite si è fatta gravissima e ormai fatica a respirare. Nessuno sa dargli spiegazioni e la preoccupazione inizia a farsi sentire. «Può essere un caso di coronavirus», chiede Maestri a un operatore sanitario di passaggio al pronto soccorso. La risposta, letta col senno del poi, fa strabuzzare gli occhi. «Ensà nianche addu stà», gli risponde in dialetto. I medici brancolano nel buio ma, grazie all’intuito dell’anestesista Annalisa Malara, si riesce a capire cosa sta succedendo. È lei a prendersi la responsabilità di effettuare il tampone anche se la situazione non lo prevede. Se decidesse di seguire il protocollo del ministero della Salute, non arriverebbe mai a capire che Mattia ha contratto Covid-19. La circolare in vigore allora, quella emanata il 27 gennaio, corregge un’altra emanata solo cinque giorni prima e che invita a considerare caso sospetto chi «manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato». Secondo le nuove linee del ministero della Salute, sono da considerarsi «casi sospetti» solo quelle persone con una infezione respiratoria acuta grave» che siano anche state in «aree a rischio della Cina», che abbiano lavorato «in un ambiente dove si stanno curando pazienti» colpiti dal coronavirus o che abbiano avuto contatti stretti con un «caso probabile o confermato da nCov». Alle prime domande dei medici, Mattia racconta di aver fatto soltanto «un viaggio a New York» e di non essere mai entrato in contatto con persone che hanno viaggiato in Cina. Solo il 19 gennaio la moglie Valentina, all’ottavo mese di gravidanza, racconta di una cena con alcuni colleghi di lavoro il primo febbraio. Uno di questi è il manager di una società di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, che è rientrato dalla Cina il 21 gennaio. L’amico risulterà, poi, non essere il «paziente zero» che ha provocato il contagio nel Lodigiano, ma tanto basta alla Malara per decidere di battere strade eccezionali. «Quando un malato non risponde alle cure normali, all’università mi hanno insegnato a non ignorare l’ipotesi peggiore», spiega l’anestesista di Cremona in una intervista a Repubblica. «Per aiutarlo ho pensato che anche io dovevo cercare qualcosa di impossibile. Mi sono trovata al posto giusto nel momento giusto, o forse in quello sbagliato nel momento sbagliato». Sono «la rapidità e la gravità dell’attacco virale» a spingerla ad andare oltre. A metà mattina di giovedì 20 febbraio, quando ormai Mattia è in rianimazione, la 38enne decide di effettuare il tampone anche se, come abbiamo spiegato, il protocollo ministeriale non lo giustifica. Corre, quindi, a chiedere l’autorizzazione all’azienda sanitaria che le scarica addosso qualsiasi responsabilità. «Ho scelto di fare qualcosa che la prassi non prevedeva – ribadisce – l’obbedienza alle regole mediche è tra le cause che ha permesso a questo virus di girare indisturbato da settimane».

[[foto 1832170]]

Sin da subito l’impegno in prima linea non viene apprezzato da Roma che reagisce con piccata stizza a qualsiasi salto in avanti. Anche quando, come al nosocomio di Codogno, aiuta a bruciare i tempi e salvare vite in una situazione già di per sé drammatica. Succede così che, durante una trasmissione di Raiuno, il premier Giuseppe Conte riscrive completamente la realtà accusando «un ospedale» di aver così scatenato uno dei focolai. Il riferimento è appunto a Codogno. «C’è stata una gestione a livello di una struttura ospedaliera non del tutto propria, secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi – è la denuncia del presidente del Consiglio – e questo sicuramente ha contribuito alla diffusione». Un attacco che non solo fa infuriare i vertici di Regione Lombardia, ma che manca di rispetto a medici, infermieri e personale sanitario che, soprattutto all’inizio, si trovano a combattere contro il virus ad armi impari. Lo schiaffo di Palazzo Chigi sarà «riparato» il 3 giugno quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nominerà la Malara cavaliere al merito. All’ospedale di Codogno non sarà la sola a ricevere tale onorificenza: toccherà anche a Laura Ricevuti, medico del reparto medicina.

[[foto 1919232]]

«Qui, all’ospedale di Codogno, abbiamo visto per primi il ‘paziente 1’ e il ‘paziente 2’, entrambi più giovani di me, in condizioni gravissime, intubati per sopravvivere - spiega Paglia - in quei momenti la nostra speranza era di contenere la diffusione della malattia e di blindarci per proteggere le grandi città, prima tra tutte Milano». È grazie a professionisti del calibro della Malara che si è riuscito a evitare che la pandemia dilagasse anche al Sud Italia e colpisse altre regioni. Grazie alla sua pervicacia, intorno alle 13 del 20 febbraio, il tampone di Mattia arriva agli ospedali Sacco di Milano e San Matteo di Pavia per essere analizzato e in serata, poco dopo le 20.30, una telefonata può fugare i dubbi dei medici dell’ospedale di Codogno che non riescono a curarlo con le medicine tradizionali. «Il paziente ha contratto il coronavirus», fanno sapere da Milano. In quel momento tutto cambia. In attesa che vengano effettuate le controanalisi da parte dell’Istituto superiore di sanità (Iss), i medici del piccolo ospedale di Codogno si fiondano a indossare le protezioni prescritte in caso di epidemia e gli accessi al pronto soccorso e tutte le attività programmate vengono interrotte «a livello cautelativo». «Medici e infermieri sono rimasti chiusi all’interno, in quarantena, continuando a lavorare», spiega il primario Stefano Paglia ricordando la decisione di rinunciare, «per tre giorni», a fare al personale sanitario i tamponi «perché erano esauriti e i laboratori del Sacco e del policlinico San Matteo di Pavia risultavano intasati». «Abbiamo deciso di considerarci tutti positivi, lasciando la precedenza dei test ai malati».