Bastian Sick's Blog, page 3

January 7, 2021

Rutschgefahr!

Gut ins neue Jahr gerutscht? Dann aber bestimmt nicht auf dieser Rutsche, die war nämlich wegen Rutschgefahr unrutschbar.

Gesehen in Koserow auf Usedom, fotografiert von Anja Blank

Der Beitrag Rutschgefahr! erschien zuerst auf Bastian Sick.

November 27, 2020

Der neue Tagesabreißkalender für 2021 ist da!

Wem der Kalender »Von Karlfreitag bis Oktobert« gefallen hat, wird erfreut sein zu erfahren, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Tagesabreißkalender voll lustiger »Happy Aua«-Fundstücke geben wird.

Das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die Spaß an der Sprache haben und die gern an jedem Tag etwas zu lachen haben. Regulärer Preis: 15,99 €. Amazon bietet ihn jedoch günstiger an:Bastian Sick »Kalender 2021« – Tischkalender mit perforierten Seiten – zum Aufstellen oder Aufhängen – Format 11 x 14 cm, 11,83 €[image error]

Der Beitrag Der neue Tagesabreißkalender für 2021 ist da! erschien zuerst auf Bastian Sick.

November 25, 2020

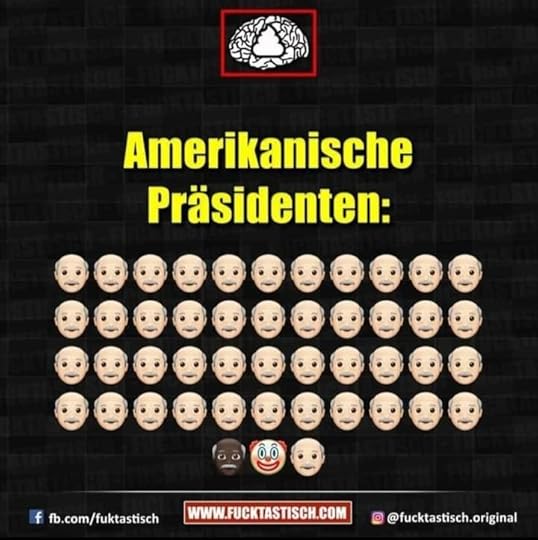

Im Zweifelsfall für den Präsidenten

„Schon gehört? Wir haben einen neuen Präsident!“, ruft mir meine Nachbarin Frau Jackmann freudig im Treppenhaus entgegen. „-ten!“ erwidere ich nicht minder gut gelaunt. Auf ihren fragenden Blick hin vervollständige ich meine Antwort: „Wir haben einen neuen Präsidenten. Der Präsident beugt sich im Akkusativ zum Präsidenten!“ Frau Jackmann kontert mit einem Schmunzeln: „Das mag vielleicht für den Neuen gelten, aber bestimmt nicht für Trump. Der will sich nämlich nicht beugen lassen, schon gar nicht vom Akkusativ!“ – „Ja, er hat deutlich erklärt, dass er die Wahl anfechten wird. Aber für ihn gelten dieselben Regeln wie für alle anderen.

Und die Regel, mit der wir es hier zu tun haben, betrifft die Deklination von Hauptwörtern. Dabei wird nicht nur zwischen männlichem, weiblichem und sächlichem Geschlecht unterschieden, sondern auch zwischen starker und schwacher Deklination. Starke männliche und sächliche Hauptwörter erkennt man daran, dass sie im Genitiv ein „s“ bekommen. Die schwachen bekommen ein „en“, und das nicht nur im Genitiv, sondern auch im Dativ und im Akkusativ. Ironischerweise gehört ausgerechnet das Wort „Präsident“ zur Gruppe der schwachen männlichen Hauptwörter. Genauso wie der Student, der Astronaut und der Praktikant, die im Falles eines zweiten, dritten oder vierten Falles zum Studenten, Astronauten und Praktikanten werden. Zu dieser Gruppe, die man fachsprachlich auch als „N-Deklination“ bezeichnet, gehören neben zahlreichen Personenbezeichnungen auch einige Tiere. Ein berühmtes Beispiel ist der Bär, der, korrekt gebeugt, zum Bären wird. Manch einer mag sich vielleicht noch an Bruno erinnern, der im Jahr 2006 mehrmals die deutsche Grenze überschritt und von der Politik als „Problembär“ eingestuft wurde. Der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber sprach von ihm gern als „dem Problembär“, was man wohl mit bairischem Dialekt erklären kann, der es mit der Beugung ohnehin nicht so genau nimmt. Außerdem wollte Stoiber sicherlich niemandem einen Bären aufbinden, schon gar nicht einen Problembären. Bruno wurde damals übrigens von Jägern erschossen. Der Bär war tot, das Problem mit der Beugung aber blieb.

Die Neigung, bei schwach gebeugten männlichen Hauptwörtern die Endungen im Dativ und im Akkusativ einfach unter den Tisch fallen zu lassen, ist allerdings nicht regional beschränkt. Sätze wie „Dem Patient geht’s gut“ und „Stimmen Sie für unseren Kandidat“ sind überall zu hören. Die Unterlassung der Deklination ist umgangssprachlich weit verbreitet, standardsprachlich jedoch gilt sie als falsch. In den Nachrichten sollte daher stets darauf geachtet werden, aus einer Mücke keinen Elefant zu machen, sondern – wenn schon – einen Elefanten. Und aus einem Präsidenten keinen Präsident. Das wäre sonst ein unglücklicher Präsidentsfall.

„Das mit dem Präsidenten werde ich mir merken“, sagt Frau Jackmann. „Wenn ich schon neben einem Autoren wohne …“ – „Neben einem Autor“, verbessere ich erneut. „Der Autor ist ein starkes Hauptwort.“* – „Ach ne“, sagt Frau Jackmann verblüfft. „Der Präsident ist schwach, aber Sie als Autor sind stark? Na, dann können Sie mir gleich mal helfen, die Einkäufe raufzutragen!“

© Bastian Sick 2020

* Das Wort »Autor« gehört streng genommen zur gemischten Deklination, die gibt es neben starker und schwacher Deklination nämlich auch noch, aber damit wollte ich meine Nachbarin nicht verwirren.

Der Beitrag Im Zweifelsfall für den Präsidenten erschien zuerst auf Bastian Sick.

October 26, 2020

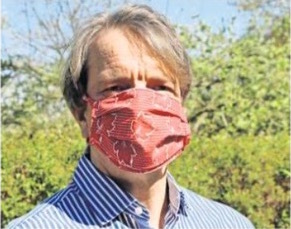

Warum ein Mund-Nase-Schutz nicht ausreichend ist

Der Zwiebelfisch erklärt, wieso es Mund-Nasen-Schutz und Hals-Nasen-Ohren-Arzt heißt, auch wenn jeder Mensch nur eine Nase hat.

Eine Leserin wollte kürzlich von mir wissen, wieso es »Mund-Nasen-Schutz« heiße. Jeder Mensch habe doch nur eine Nase. Müsse es daher nicht eigentlich »Mund-Nase-Schutz« heißen?

Eine interessante Frage, die mir nicht zum ersten Mal gestellt wurde. So wurde ich früher schon von einem anderen Leser gefragt, warum der HNO-Arzt eigentlich »Hals-Nasen-Ohren-Arzt« genannt werde. Bei Ohren sei der Plural klar, denn davon habe jeder Mensch zwei. Aber Nasen doch nur eine. Sei daher nicht die Bezeichnung »Hals-Nase-Ohren-Arzt« zutreffender? Und wenn man schon alles in den Plural setze, warum dann nicht auch den Hals? Ein »Hälse-Nasen-Ohren-Arzt« klingt natürlich drollig, doch in Wahrheit geht es gar nicht um Einzahl oder Mehrzahl, sondern um die Regeln der Zusammensetzung.

Für die Grammatik spielt es nämlich keine Rolle, wie viele Nasen der Arzt vor sich hat. Er ist ein Spezialist für den Hals, die Nase und die Ohren, und das wird in der Zusammensetzung zum »Hals-Nasen-Ohren-Arzt«, weil zweisilbige Hauptwörter, die auf ein unbetontes »e« enden, bei Zusammensetzungen immer ein »n« erhalten.

Das sieht man zum Beispiel bei der Mühle, die in Zusammensetzungen immer zu »Mühlen-« wird, ob nun beim Mühlenflügel, beim Mühlenbach oder beim Mühlendamm. Und es dreht sich dabei immer nur um eine Mühle, eine Mehrzahl wird durch das »n« also nicht ausgedrückt.

Ein anderes Beispiel liefert die Sonne. In unserem System gibt es nur eine Sonne, daher kann bei Zusammensetzungen wie Sonnenlicht und Sonnenschein nicht von mehreren Sonnen die Rede sein. Gerade deshalb behauptete mal ein Leser, dass es eigentlich doch »Sonnebrille« und »Sonneschirm« heißen müssen, da man sich auf der Erde doch nicht gegen mehren Sonnen bebrillen und beschirmen müsse. Und streng genommen sei unser System auch kein Sonnensystem, sondern nur ein Sonnesystem.

Doch auch hier lautet die Erklärung: Es hat nichts mit Einzahl oder Mehrzahl zu tun, sondern mit den Regeln der Zusammensetzung, und die Sonne erhält genau wie die Mühle und die Nase bei Zusammensetzungen ein »n«, weil alle zweisilbigen Hauptwörter, die auf auf ein unbetontes »-e« enden, ein solches »n« bekommen. Man nennt es auch ein Fugen-n, so wie es bei anderen Wörtern ein Fugen-s gibt: Aus »Arbeit« und »Platz« wird der »Arbeitsplatz«, aus »Regierung« und »Chef« wird »Regierungschef«. Es geht der Grammatik also nur darum, eine Fuge zu füllen, damit man’s besser sprechen kann. So wird das Fest der Freude zum »Freudenfest« und der Becher für die Asche zum »Aschenbecher«, auch wenn man das »n« nicht überall mitspricht und ein Hesse vielleicht nur »Aschebäscha« sagt. Freilich gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel das Sägemehl, das eigentlich Sägenmehl heißen müsste. Aber »n« vor »m« spricht sich nicht gut, daher ist es weggefallen.

In Köln habe ich mal mal ein Graffito gesehen, das mich zum Lachen brachte. Dort stand: » … geht ’n Zyklop zum Augearzt.« Klar, der Zyklop hat nur ein Auge, und dennoch gelten für ihn dieselben grammatischen Regeln wie für alle anderen, sodass auch er nur zum Augenarzt gehen kann.

Zur Frage der Zusammenschreibung: Die Drei-Komponenten-Regel

Der Beitrag Warum ein Mund-Nase-Schutz nicht ausreichend ist erschien zuerst auf Bastian Sick.

July 25, 2020

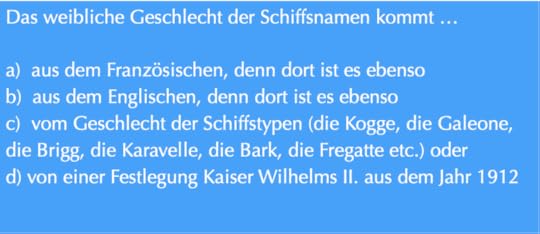

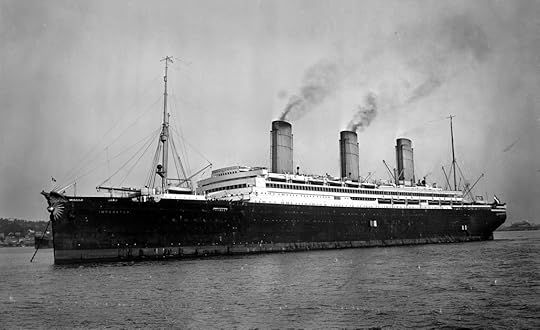

Vom Weiblichen des Schiffs

Der Passat von VW war männlich, aber die »Passat« in Travemünde ist weiblich

Schon als Kind beschäftigte mich die Frage, warum Schiffsnamen eigentlich immer einen weiblichen Artikel haben. Der Passat von VW war schließlich männlich, aber die „Passat“ in Travemünde ist weiblich. Genau wie die „Europa“, die „Gorch Fock“ und die „Peter Pan“. Als Erwachsener kannte ich die Antwort und habe daraus eine Quizfrage gemacht, die ich bei meinen Lesungen dem Publikum stelle. Und wie es sich für eine Quizfrage gehört, gebe ich vier mögliche Antworten vor:

Die meisten Leser stimmen für Antwort c) oder d). Die Auflösung ist daher stets mit einer Überraschung verbunden. Vom Geschlecht der Schiffstypen kann es nicht kommen, denn es gibt ebenso männliche wie weibliche Schiffstypen: Der Klipper, der Ever, der Schoner und der Windjammer sind allesamt männlich. (Der Windjammer hat übrigens nichts mit deutscher Jammerei zu tun, sondern ist eine Zusammensetzung aus englisch „wind“ und „jam“, das „pressen“ bedeutet. Windjammer heißt also wörtlich übersetzt „Windpresser“.) Es gibt sogar einige wenige Schiffstypen mit sächlichem Artikel – wie das Kraweel, das Hanseschiff der Neuzeit, das die mittelalterliche Kogge ablöste. Das größte deutsche Kraweel war ein Schiff namens „Peter von Danzig“, das zur Hansezeit übrigens der „Peter von Danzig“ genannt wurde, also einen männlichen Artikel trug. Schiffsnamen waren folglich nicht immer durchgehend weiblich.

Kraweel »Peter von Danzig«, zu Hansezeiten noch männlichen Geschlechts

Auch wer da glaubt, dass es womöglich dem Einfluss des Französischen zu schulden sei, der Sprache der Galanterie, befindet sich im Irrtum, denn im Französischen sind alle Schiffsnamen männlich: le France, le Norway, le Titanic etc. Das wiederum liegt am Geschlecht des Wortes „Schiff“, das im Französischen männlich ist: le navire. Automarken wiederum sind im Französischen weiblich, weil das Wort für „Wagen“, la voiture, weiblich ist: la Peugeot, la Mercedes, la Volkswagen. Also genau anders herum als im Deutschen. Dass bei uns alle Schiffsnamen weiblich sind, kommt aber tatsächlich von einer Fremdsprache, wenn auch nicht vom Französischen. Die richtige Antwort lautet: b) aus dem Englischen, denn dort ist es ebenso.

Auch im Englischen sind Schiffe weiblich, was sehr ungewöhnlich ist, denn normalerweise sind alle Hauptwörter im Englischen geschlechtslos, sogenannte „it“-Wörter. Doch beim Schiff gebrauchen die Engländer das Pronomen „she“ statt „it“.

Das hängt damit zusammen, dass Seeleute ihr Schiff als etwas Weibliches empfanden. Die rundlichen Formen des Schiffsbauchs mögen dazu ebenso beigetragen haben wie die Galionsfiguren, die oft Frauen darstellten. In Ermangelung weiblicher Begleitung wurde das Schiff zu ihrer Geliebten: Es musste von ihnen auf Kurs gebracht, im Sturm gebändigt und täglich geschrubbt werden. Es musste rund um die Uhr bewacht und notfalls mit dem Leben verteidigt werden. So etwas tun Männer sonst nur für ihre Frau – oder für ihr Auto. Im Englischen kamen daher auch Autos zu einem weiblichen Geschlecht: „Look my new car. Isn’t she beautiful?“

Nachdem die Engländer die Hanse als vorherrschende Handelsmacht abgelöst hatten, wurden viele Seefahrtsausdrücke aus dem Englischen übernommen, und damit auch das Geschlecht von Schiffsnamen.

Wer für Antwort d) gestimmt hat, der lag gründlich daneben, denn Kaiser Wilhelm II. war nun wahrlich der Letzte, dem es gefiel, dass alle Schiffsnamen ein weibliches Geschlecht hatten. Schließlich stand er für das Patriarchat. Wenigstens diejenigen Schiffe, die nach männlichen Personen benannt waren, wie der Schlachtkreuzer „Graf Spee“ oder der Panzerkreuzer „Fürst Bismarck“, sollten nach Ansicht des Kaisers männlichen Geschlechts sein.

Die oder der »Imperator«? Ein Streit um des Kaisers Bart.

Als die Reederei Hapag im Jahr 1912 ihren bis dahin größten Passagierdampfer auf den Namen „Imperator“ taufen ließ, geschah dies auf ausdrücklichen Wunsch des Kaisers mit männlichem Artikel: Das Schiff sollte der „Imperator“ und nicht die „Imperator“ genannt werden. Dann brach der Erste Weltkrieg aus, das Kaiserreich ging unter, und damit auch der Versuch, Schiffsnamen auf männlich zu trimmen. Der „Imperator“ wurde von den Siegermächten einkassiert und kam schließlich zur Cunard-Reederei, die das Schiff in „Berengaria“ umbenannte.

Und Kaiser Wilhelm II. musste ins Exil nach Holland, wo übrigens alle männlichen und weiblichen Wörter denselben Artikel haben: de man, de vrouw, de imperator. Das hatte er nun davon.

© Bastian Sick

Dieser Beitrag erschien auch (in gekürzter Form) in den »Lübecker Nachrichten« vom 26.7.2020

Der Beitrag Vom Weiblichen des Schiffs erschien zuerst auf Bastian Sick.

July 8, 2020

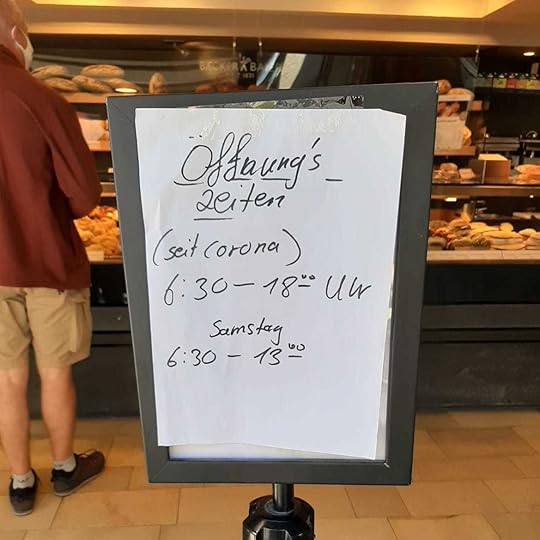

Öffnung in Corona’s Zeiten

Experten warnen, dass durch Corona viele andere Krankheiten in den Hintergrund gedrängt würden. So würde kaum noch von der Apostrophitis gesprochen, die aber weiterhin ungehemmt grassiert.

Bäckerei in Herrenberg (Baden-Württemberg), entdeckt von Carmen Rothermel

Zum nächsten Fundstück: Auf die Schnelle apostrophiert

Der Beitrag Öffnung in Corona’s Zeiten erschien zuerst auf Bastian Sick.

June 1, 2020

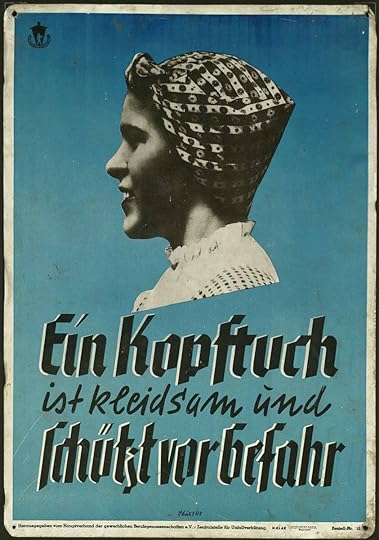

Lächelte das Mütterchen unter »seinem« oder »ihrem« Kopftuch hervor?

Frage einer Leserin aus Berlin: In einem Buch, welches zu DDR- Zeiten geschrieben wurde und auch dort spielt, las ich folgenden Satz:

»Da lächelte das Mütterchen unter seinem Kopftuch hervor.«

Mein Sprachempfinden meldete sich. Müsste es nicht »unter ihrem Kopftuch« heißen? Oder hat sich Sprache hier gewandelt? Sprach man im Osten, aus dem ich selber stamme, so? Wenn »seinem« richtig ist, woher leitet es sich ab? Liege ich richtig in der Annahme, dass es sich um ein besitzanzeigendes Fürwort handelt? Über eine Antwort würde sich eine sprachbegeisterte Leserin freuen.

Antwort des Zwiebelfischs: Liebe Leserin, der von Ihnen zitierte Satz ist grammatisch einwandfrei. »Das Mütterchen« ist sächlich – und das Possessivpronomen der 3. Person Singular sächlich lautet »sein/seine«. Das Mütterchen lächelt also völlig korrekt unter seinem Kopftuch hervor. Und wenn der Zug hält und das Müttchen aussteigt, dann steigt »es« azs dem Zug, nicht »sie«. »Sie« und »ihrem Kopftuch« wäre richtig, wenn anstelle von »das Mütterchen« dort »die Mutter« oder »die Frau« gestanden hätte.

Dasselbe Phänomen finden wir auch oft bei dem Wort »das Mädchen«. Auch dieses ist grammatisch sächlich – weil es eine Verkleinerungsform ist, und alle Verkleinerungsformen (also alle Wörter, die auf -lein oder -chen enden), sind sächlich: das Bübchen, das Väterlein, das Mütterchen, das Mädelein. Daher heißt es korrekt: »Das Mädchen hatte seinen Freund dabei.«

Es ist heute allerdings zulässig, beim »Mädchen« zum weiblichen Pronomen »ihr/ihre« zu wechseln. Grammatisch zwar nicht sauber, doch schulden wir diese Möglichkeit der feministischen Linguistik, die das Mädchen aus seiner grammatischen Sächlichkeit gelöst und seine biologische Weiblichkeit in den Vordergrund gestellt hat.

Beim »Mütterchen« könnte man es heute wohl auch so handhaben. Der Text aber, den Sie zitieren, dürfte älteren Datums sein (er stammt ja offenbar aus einer Zeit, als das Tragen von Kopftüchern noch nicht automatisch auf eine muslimische Mitbürgerin schließen ließ) und ist daher von modernen gesellschaftlichen Tendenzen noch gänzlich unberührt.

Zur Wahl des richtigen Pronomens: Qualität hat ihren/seinen Preis

Zu Wörtern auf »-chen«: Teechen oder Käffchen?

Fundstück: Zimmerleute gesucht

Der Beitrag Lächelte das Mütterchen unter »seinem« oder »ihrem« Kopftuch hervor? erschien zuerst auf Bastian Sick.

May 9, 2020

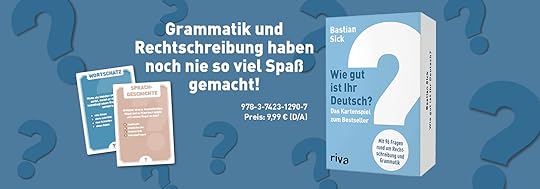

Ab sofort im Handel: Das Kartenspiel zum Bestseller

Der Münchner Spiele-Verlag Riva hat ein Kartenspiel mit 96 Fragen rund um die deutsche Sprache auf den Markt gebracht, das auf den Büchern »Wie gut ist Ihr Deutsch« basiert. Es lässt sich auf verschiedene Weisen spielen: Man kann entweder Punkte sammeln oder Quartette. Und es lässt sich ebensogut in der Gruppe spielen wie zu zweit oder allein.

Die Fragen sind in vier Kategorien unterteilt: Rechtschreibung, Grammatik, Wortschatz und Sprachgeschichte. Bei letztgenannter Kategorie geht es um Wortherkunft, Redewendungen und Literatur. Und in der Kategorie Grammatik ist natürlich auch die Zeichensetzung inbegriffen.

Ein attraktives Spiel, das man gut mit auf Reisen nehmen oder verschenken kann. Für den Fall, dass es eine ausreichende Zahl an Liebhabern findet, ist bereits eine Erweiterung geplant. Probieren Sie es aus! Stellen Sie Ihre Deutschkenntnisse spielend auf den Prüfstand.

Unter diesem Link können Sie sich schon mal mit der Spielanleitung vertraut machen.

Der Beitrag Ab sofort im Handel: Das Kartenspiel zum Bestseller erschien zuerst auf Bastian Sick.

March 28, 2020

Wenn die Polizei mit Messern schießt

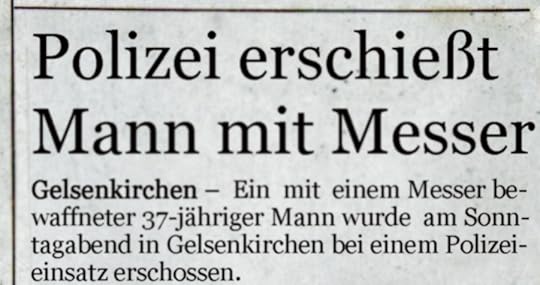

»Hilfe, Herr Sick!«, wandte sich kürzlich ein Leser an mich. »Was ist denn hier passiert? Die Polizei erschießt einen Mann – mit einem Messer? Seit wann schießt die Polizei mit Messern? Ist das effizienter als mit Kugeln?« Dazu hatte er einen Zeitungsausriss mitgeschickt, auf dem die Überschrift zu lesen war:

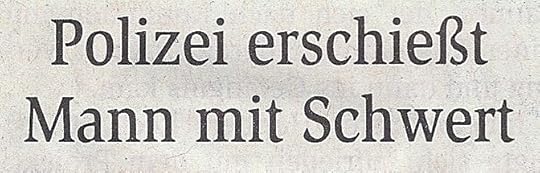

Da musste ich natürlich schmunzeln. Die Überschrift war grammatisch zwar korrekt, aber missverständlich, da der Zusatz »mit Messer« sowohl auf den Erschossenen als auch auf die Art des Erschießens bezogen werden konnte. Tatsächlich ist die Messerschießerei der Polizei ein altbekanntes Phänomen im deutschen Journalismus. Weil die Formulierung so schön kurz und knackig ist, tappt die Presse regelmäßig in dieselbe Falle und lässt die Polizei ungewollt mit Messern schießen. Und nicht allein mit Messern. Erst im November letzten Jahres hieß es im Internet: »Polizei erschießt Mann mit Axt«. Im Dezember dann die Schlagzeile aus Wuppertal: »Polizei erschießt Mann mit Hammer«. Und kurz vor Jahresende las man über einen Einsatz in Stuttgart: »Polizei erschießt Mann mit Schwert«. Vermutlich war es ein Laser-Schwert, denn viele Polizisten sind »Star Wars«-Fans. Auch »Polizei erschießt Mann mit Machete« war als Überschrift bereits zu lesen. Und nicht zu vergessen: »Polizei erschießt Angreifer mit Spritze«. Wenn man der Presse Glauben schenken darf, bietet das Arsenal der Polizei eine Vielzahl der erstaunlichsten Geschosse.

In der Kürze liegt die Würze, heißt es, aber leider liegt darin auch bisweilen die Einladung zum Missverständnis. Vielen Lesern springt die Doppeldeutigkeit natürlich ins Auge, und einige wenden sich mit spöttischen Mails an die jeweilige Redaktion. In der Regel mit Erfolg: Spätestens am nächsten Tag ist die Überschrift in der Online-Ausgabe geändert. »Mann mit Hammer von Polizei erschossen« liest man dann, oder »Polizei erschießt Mann, der mit Hammer randaliert«. Das ist natürlich nicht mehr so kurz und knackig wie »Polizei erschießt Mann mit Hammer«, aber wenigstens nicht mehr doppeldeutig.

Auf »bild.de« war im Hammer-Fall keine Änderung nötig; denn dort hatte man sich gleich für den bewährten Nominalstil entschieden: »Polizei erschießt Hammer-Angreifer«. Das können ein paar Leser dennoch missverstanden haben, schließlich dient das Wort »Hammer« heutzutage in vielen Zusammenhängen als hammermäßige Verstärkung.

Die Überschrift »Polizei erschießt Mann mit Axt« änderte man auf »saarbruecker-zeitung.de« nachträglich in »Polizei erschießt einen mit Axt bewaffneten Mann«. Und der in Stuttgart mit einem Schwert Erschossene wurde auf »spiegel.de« zu »Mit Schwert bewaffneter Mann von Polizisten erschossen«. Auf »merkur.de« entschloss man sich zu einer Änderung im Stil der »Bild-Zeitung«: »Polizei erschießt Schwert-Mann«.

Ob das nun besser ist, sei dahingestellt. Es ist immerhin erfreulich, wenn sich die Online-Presse einsichtig zeigt und bereit ist, eine missverständliche Zeile umzuformulieren, auch wenn sie dadurch länger wird. Dass der gute Vorsatz halten wird, ist allerdings zu bezweifeln. Ich bin mir ziemlich sicher: Die nächste Erschießung mit einem Messer kommt bestimmt!

Der Beitrag Wenn die Polizei mit Messern schießt erschien zuerst auf Bastian Sick.

March 26, 2020

Auf die Schnelle apostrophiert

Vor einer Bäckerei in Neuwied am Rhein (Rheinland-Pfalz), fotografiert von Tatjana Fink

Zum nächsten Fundstück: Ein jeder in seine eigenen vier Wände!

Der Beitrag Auf die Schnelle apostrophiert erschien zuerst auf Bastian Sick.

Bastian Sick's Blog

- Bastian Sick's profile

- 30 followers